49,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 49,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 49,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

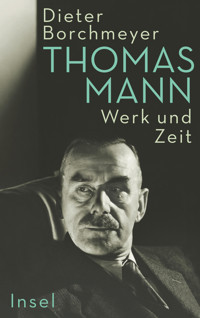

Mit dieser einzigartigen Monografie legt Dieter Borchmeyer hier eine umfassende Darstellung des dichterischen und essayistischen Werks Thomas Manns vor. Borchmeyer schildert nicht nur die Lebensstationen Manns von Lübeck über München und Pacific Palisades bis nach Zürich, sondern beschreibt das Werk in seiner Totalität, setzt es in Beziehung zu seiner sozialgeschichtlichen, ästhetischen und weltliterarischen Tradition, und erläutert seine Verortung in der geistigen Situation der Zeit.

So spielen die politischen Wandlungen Thomas Manns im Spiegel seiner Erzählungen und Essays vom Kaiserreich über Weimarer Republik und Drittes Reich bis zur Kriegs- und Nachkriegszeit in Europa und Amerika in diesem Buch eine bedeutende Rolle, ja Thomas Mann zeigt sich als politischer Autor par excellence, auch schon zu der Zeit, als er selbst noch wähnte, ein »Unpolitischer« zu sein. Der Autor des Zauberberg, der Joseph-Tetralogie und des Doktor Faustus offenbart sich hier überraschend als Zeitgenosse.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 2518

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Cover

Titel

Dieter Borchmeyer

Thomas Mann

Werk und Zeit

Insel Verlag

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Insel Verlag Berlin 2022

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2022.

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg

Umschlagfoto: Thomas Mann, fotografiert von Edward Steichen, 1934, Whitney Museum of American Art, New York, Foto: Scala Images, 2022, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

eISBN 978-3-458-77469-3

www.suhrkamp.de

Widmung

Eckhard Zimmermann in Dankbarkeit und Freundschaft zugeeignet

Motto

Wirklich bin ich ja in einem langen Leben hinter vielen Ofen gesessen, habe viel erfahren, vieles durchschmarutzt und kann wohl sagen, daß nichts Menschliches mir fremd ist. Auch heute ist es möglich, aus seinem Leben und Werk eine Kultur, einen kleinen Kosmos zu machen, in dem alles sich aufeinander bezieht, der bei aller Diversität ein geschlossenes persönliches Ganzes bildet, und mit dem man vor den großen Lebenssynthesen früherer Epochen einigermaßen besteht.

Thomas Mann an Hermann J. Weigand, 29. April 1952

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Motto

Inhalt

Vorsatz

I Décadence und Lebenskult. Ein junger Autor an der Wende des Jahrhunderts

Vision

im Sekundenstil Das erste Prosaexperiment (1893)

Verfall versus ›Leben‹

Gefallen

(1894) und

Der Wille zum Glück

(1896)

Experimentum mortis und verlorene Illusionen

Der Tod

und

Enttäuschung

(1896)

Dilettantismus als Zeitphänomen

Der Bajazzo

(1897)

Opfer und Rache des ›Lebens‹

Der kleine Herr Friedemann

(1897)

Weiblichkeitsbilder der Décadence

Femme fatale – Femme émancipée – Femme-enfant

Luischen

(1897/1900)

– Gerächt

(1899)

– Der Kleiderschrank

(1899)

La vie haïssable

Absage an den Willen zum Leben

Tobias Mindernickel

(1898)

– Der Weg zum Friedhof

(1900)

Décadence im Gegenlicht – Ein Resümee

II Ambivalenz der bürgerlichen Welt. Geträumte Vaterstadt: die poetische Topographie der

Buddenbrooks

(1901)

Entstehungsgeschichtliche Vorbemerkung

Buddenbrooks:

»Durchbruch in die Weltliteratur«

Lübeck – Nicht-Ort der

Buddenbrooks

Aufstieg und Verfall

im Kreislauf der Geschichte

Zeitenwende –

Ausklang, Nachklang, Mißklang

Vom Janusgesicht des Geldes

Religion und Décadence

Bürgerlichkeit als Maske

Das Psychogramm Thomas Buddenbrooks

»Metaphysischer Zaubertrank«: Schopenhauer

Todesmysterium der Musik

III Rettung der Bürgerlichkeit in die Kunst.

Tonio Kröger

(1903) und seine novellistischen Geschwister

Das Existenzsymbol des Dichters: der »unfruchtbare Lorbeer«

»Das Leben in seiner verführerischen Banalität«

Die Hungernden – Tonio Kröger – Ein Glück

(1903/04)

Geist gegen Leben: Sentimentalismus und Naivität

Gesellschaftsskizzen

Das Wunderkind

(1903)

– Anekdote

(1908)

– Das Eisenbahnunglück

(1909)

IV Prophet im eigenen Lande. Das Janusgesicht der Wahlheimat München

München im Schatten der Zukunft

Apokalypse am Odeonsplatz

Gladius Dei

(1902)

Menetekel der Zukunft

Beim Propheten

(1904)

V Sentimentalische Nachfolge. Schiller oder das Stigma der Modernität

»Leben im Licht des Gedankens«

Annäherung an Schiller

Heroismus des »Trotzdem«

Schwere Stunde

(1905)

Goethe und Tolstoi versus Schiller und Dostojewski

Revision der Dichtungstypologie Schillers

VI Im Banne Wagners. Musik als Literatur – Literatur als Musik

Tristan (1903)

im Spiegel der Décadence

»Todesschönheit«

Schönheit statt Liebe – Von Wagner zu Platen

Musik als Literatur

Das achte Kapitel der

Tristan-

Novelle

»Angst vor der Wirklichkeit«

Literatur und Leben als Widersacher

Wälsungenblut

(1905)

:

erzähltes Musiktheater

Jüdischer Wagnerismus

Selbstverachtung und Assimilation

Wälsungenblut

als Spiegel jüdischen Milieus

Die

Walküre

als getarnte Tragödie des Judentums

Narzißmus und Inzest

Absage an die Assimilation

Europäischer Wagnerismus

Eine Bilanz

VII Faszination des Anderen. Der Epiker und das Theater

Erzähler oder »lyrisch-dramatischer Dichter«?

Der Epiker und die anderen literarischen Gattungen – mit einem Ausblick auf den Film

Episches Theater

: Fiorenza

(1905) oder die Spaltung der Welt

Die Schaubühne als eine ambivalente Anstalt betrachtet

Versuch über das Theater

(1908)

Der

Versuch über das Theater

und Wagners Anti-Poetik des Romans

Umwertung der theaterästhetischen Werte:

Faszination durch Wagner und moderne Bühnenreformbewegung

»Das Theater als symbolische Anstalt«

VIII Künstlertum als »repräsentatives Dasein«. Kritik und Krise der formalen Existenz:

Königliche Hoheit

(1909)

Sieben Jahre …

Entstehung eines naturalistischen Märchenromans

Fürst und Künstler

Doppelsinn und Doppelbödigkeit des ›Scheins‹

Dandy und Edelmann

Wandlung und Sinnentzug der Repräsentation

Niedergang des Feudalsystems

Ideologie des Aristokratismus

Die Gezeichneten

Offenes und verdecktes Judentum

Parallelismus im Gegensatz:

Fürstlich-bürgerliche Querverbindungen

Glück der Ökonomie und Ökonomie des Glücks

IX »Von der Wollust des Unterganges«. Rausch und Tod der alten Welt:

Der Tod in Venedig

(1912)

»

Tragödie des Meistertums«

»Aufstieg zur Würde«

Resümee einer Schriftstellervita

Heimlicher Hintergrund:

Richard Wagners Tod in Venedig und seine literarischen Folgen

Mythos versus Naturalismus

Die doppelte Optik des

Tod in Venedig

Die Rache des Dionysos

Ein Geistergespräch über Jahrhunderte:

Euripides – Goethe – Nietzsche – Henze – Britten

»Die gesunkene Königin«

Venedig als Spiegel gesellschaftlichen Verfalls

»Zeitenwende«

X Krieg und Frieden. Der Große Krieg: Literat zwischen Kunst und Politik

Ein Bruderzwist im Hause Mann

Der Krieg als Fest und Erlösungsfanal

Weltkrieg als Kulturkrieg: Kultur versus Zivilisation

Gedanken im Kriege

(1914)

»Europäischer Bruderzwist« und »deutscher Bruderkrieg«

Romain Rolland – Heinrich Mann

Friedrich und die große Koalition

(1915)

Politische Betrachtungen eines vermeintlich Unpolitischen

Zur Tradition des Konservativismus

Betrachtungen eines Unpolitischen

(1918)

Naturidylle im Gegenlicht des Krieges

Herr und Hund

(1919)

»Morgenlandtraum«

Gesang vom Kindchen

(1919)

–

Eine west-östliche Friedensvision

Trügerische Nachkriegsidylle

Unordnung und frühes Leid

(1925)

XI Auf der Suche nach dem Gral neuer Humanität. »Schlimme Liebe« zum Tod und »Lebensfreundschaft«:

Der Zauberberg

(1924)

Ein Roman als Zeitgenosse des Kriegs

Die Entstehung des

Zauberberg

(1924)

Roman der Zeit – Zeit des Romans

»Ein Werk der Kontrapunktik«

Perspektivismus – Dialektik – Steigerung

Bildungsroman im Gegenlicht

Der Zauberberg

und

Wilhelm Meisters Lehrjahre

De l'amour et de la mort

»Todeszauber« und »Zweideutigkeit« der Liebe

Prophete rechts, Prophete links …

Zwei Dialektiker – und eine »verwischte Persönlichkeit«

Experimentum medietatis

Mise en abyme:

Hans Castorps »Musiksarg«

Endspiel

»Entfabelung« und »Intellektualisierung«

Der Zauberberg

als Wegmarke des modernen Romans

XII Republikanismus und Entzauberung des »Fascismus«

Demokratie als verwirklichte Humanität

Eine Republik ohne Glauben an sich selbst

Faszistische Faszination

Mario und der Zauberer

(1930)

Die jüdische Frage

XIII Der biblische Roman als Weggefährte der Emigration. Religion und Mythos wider den Zeitgeist:

Joseph und seine Brüder

(1933-1943)

Die

Joseph-

Tetralogie als literarische Gegenaktion zum ›Fascismus‹

Das Judentum im Spiegel und als Adressat der

Joseph

-Tetralogie

»Zurück zum Anfang aller Dinge«

Der Entwicklungsweg der

Joseph-

Tetralogie im Schatten der Zeitgeschichte

Ägypten als geistige Landschaft

Josephs Bildungsroman

»Ein amerikanischer Hermes«

Joseph in den Spuren von Keynes und Roosevelt

Rückkehr des Romans zum Mythos

Mythos und Transzendenz

»Arbeit am Göttlichen«

Die Theologie der

Joseph

sromane

Anti-Ödipus

»Psychologie des Mythus« – mit und gegen Sigmund Freud

»The Modern Divine Comedy«

Zur Wirkungsgeschichte der

Joseph

-Tetralogie

Heiterkeit wider ›Fascismus‹

XIV Intermezzi und Nachspiel der

Joseph-

Tetralogie

.

Lotte in Weimar

(1939) –

Die vertauschten Köpfe

(1940) –

Das Gesetz

(1944)

»Goethe-Intermezzo« vor dunklem Grund

»Intellektuelle Komödie«

Goethes Bild im Wechsel der Perspektiven

Metaphysischer Scherz im Geiste Schopenhauers

: Die vertauschten Köpfe. Eine indische Legende

(1940)

Satyrspiel mit ernstem Ausklang:

Das Gesetz

(1943)

XV Mahnreden aus dem Exil

»Nationale Exkommunikation«

Der

Protest der Richard-Wagner-Stadt München (

1933

)

Ein deutscher Fall: der Fall Pfitzner

oder Irrungen und Wirrungen der Musikerideologie

»Verdeckte Schreibweise«

Meerfahrt mit ›Don Quijote‹

(1934)

Emigrant wider Willen

Anklage gegen die deutsche Universität

Briefwechsel mit Bonn

Ein »Unpolitischer« macht Politik

Spanischer Bürgerkrieg, Annexion Österreichs und Münchner Abkommen

»Wanderredner der Demokratie«

Botschafter der deutschen Emigration in Amerika

Geburt und Wiedergeburt der Demokratie aus dem Geiste des Christentums

Vom verhunzten Ästhetizismus der Macht

Bruder Hitler

(1939)

»Message from America« – Rhetorik des Ätherkriegs

Die Rundfunkansprachen

Deutsche Hörer!

(1940-1945)

XVI Götterdämmerung und Schwanengesang des Deutschtums

Von deutscher Schmach

Deutschland als Einheit oder Zweiheit

Eine Kontroverse in und nach dem Exil

Vom höheren Deutschtum

»Europäisches Deutschland« contra »deutsches Europa«

Judentum und Deutschtum

Eine intrikate Verwandtschaft

»Enthusiastische Ambivalenz«

Richard Wagner im Zwielicht

»ein Stück deutscher Selbstkritik«

Summe einer Nationalpsychologie

Deutschland und die Deutschen

(1945)

XVII »Musik-Dämonie« – Saturn und Melancholie.

Doktor Faustus

(1947)

Fausts musikalische Metamorphose

Existenz- und Struktursymbol des

Doktor Faustus:

Dürers

Melencolia

I

Flucht aus der Kulturkrise in den Teufelspakt

Adrian Leverkühn: Psychogramm eines homo melancholicus

Sphärenmusik und Teufelsgetön

›Kunst der Fuge‹ und Dialektik des Bösen

Eine Summe der deutschen Musik

»Mit der Menschheit auf du und du«

Ein alternatives Kunstmodell im

Doktor Faustus

Deutschlandroman oder kosmopolitischer Künstlerroman

Noch einmal: Deutschtum und Judentum

»Transzendenz der Verzweiflung«

Die Zurücknahme der Zurücknahme der

Neunten Symphonie

Heiterkeit versus Melancholie

XVIII Nach dem Fall – Im Zwielicht der Nachkriegsära

Zwischen Vertrotzung und Selbstmitleid:

Die »Innere Emigration«

Goethe-Reise ins geteilte Deutschland

Politisches Wechselbad

Antipode Adenauers – Schatten des Kommunismus – Entfremdung von Amerika

»Im Lichte unserer Erfahrung«

Selbstvergewisserung und Zeitprüfung im Essay

XIX Erwählung und Gnade – »Nachspiel« eines »Endwerks«.

Der Erwählte

(1951)

»Fromme Scherze«:

Die Wiedergeburt der Legende aus dem Geiste der Komödie

»Endbuch« oder rückwärtsgekehrte Sprach-Utopie

Metaphysik des Erzählens

Zeitverschiebung und Gattungsmischung

Anachronismus als Darstellungsprinzip

Psychotheologie des Inzests

An der Schwelle des Glaubens

Der Papst und der Dichter

XX Letzte Dinge, letzte Worte.

Die Betrogene

(1953) –

Felix Krull

(1954) –

Versuch über Schiller

(1955)

Tod als neues Leben

Die letzte Novelle

Vom literarischen Fragment zum Medienereignis

Der lange Weg des Hochstapler-Romans

Ein Porträt des Künstlers als Hochstapler

Felix Krulls ›Bildungsroman‹

Der Hochstapler als Zeittypus

oder

Die große Welt des Scheins

»Joseph redivivus«

Felix Krull

als »hermetischer Roman«

»Allsympathie«

Felix Krulls Welterotik

Abstieg zu den Müttern

Gleichsam ein Testament

Liebeserklärung an Schiller

Ausklang – »geängstigten Herzens«

Nachsatz

Chronik

[L] Leben; [W] Werk; [A] Artikel, Essays

Literatur

I

. Thomas Mann – Werke, Notizen, Briefe und Gespräche

II

. Quellen und Forschung

Bildnachweis

Werkregister

Romane und Erzählungen

Theater, Film, Versdichtungen

Essays, Autobiographisches, Reden

Personenregister

Fußnoten

Informationen zum Buch

Vorsatz

Ich verzeihe es Mittelstadt-Advokaten und alten Jungfern, wenn sie ein Kunstwerk nicht losgelöst aus bürgerlichen Beziehungen zu würdigen vermögen. Den Künstler, der dieser männlichen Sachlichkeit unfähig ist, verachte ich. Das wollte gesagt sein.

Vorwort zur ersten Auflage der Buchausgabe von Bilse und ich (1906)

»Il n'y a pas de héros pour son valet de chambre.« Auf dieses Bonmot bezieht Hegel sich einmal in seiner Phänomenologie des Geistes. »Es gibt keinen Helden für den Kammerdiener; nicht aber weil jener nicht ein Held, sondern weil dieser – der Kammerdiener ist, mit welchem jener nicht als Held, sondern als Essender, Trinkender, sich Kleidender, überhaupt in der Einzelheit des Bedürfnisses und der Vorstellung zu tun hat.«[1] Und Hegel verweist auch auf Ottiliens Tagebuch in Goethes Wahlverwandtschaften, wo es heißt: »Es gibt, sagt man, für den Kammerdiener keinen Helden. Das kommt aber bloß daher, weil der Held nur vom Helden anerkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinlich seinesgleichen zu schätzen wissen.«[2]

Es mag verwunderlich sein, ein Buch, das sich eine – wohl die erste wirklich umfassende – Darstellung des Gesamtwerks von Thomas Mann vorgenommen hat, mit diesen Zitaten zu beginnen. Doch sie artikulieren den Vorsatz des Verfassers, dieses Werk nicht aus der Perspektive des Kammerdieners zu betrachten, sondern von der geschichtlichen Warte aus, die durch das Werk selbst postuliert wird, genauer: durch seine einzigartig intensive Verschränkung mit der Geschichte und Politik, Gesellschaft und Kultur, Literatur und Musik sowie mit dem umstürzenden Mentalitätswandel von einem spätbürgerlich temperierten 19. zum revolutionär erhitzten, totalitär aufgebauschten und kriegerisch mobilisierten 20. Jahrhundert, kurz mit der Zeit in dem umfassenden Sinn, in dem sie so oft Thema der Werke Thomas Manns selber ist. Dieses Buch will keine Biographie sein – mitnichten die Reihe der guten wie schlechten, geistvollen wie trivialen Lebensdarstellungen fortsetzen, wofür kein Bedarf mehr besteht. Biographisch ist Thomas Mann nahezu erschöpfend porträtiert. Es seien nur als positive Musterbeispiele Hermann Kurzkes Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk (1999) und eine repräsentative Einzelstudie genannt, die Leben, Werk und Zeitgeschichte im wichtigsten Abschnitt von Thomas Manns Vita meisterhaft ins rechte Verhältnis setzt: Hans Rudolf Vagets großes Buch Thomas Mann, der Amerikaner (2011).

Es versteht sich von selbst, daß eine hermeneutische Abhandlung wie die vorliegende biographische Bezüge nicht ausspart – sind sie doch für Thomas Manns Werk eine kaum weniger wichtige Quelle als die Dichtung Goethes, die Philosophie Schopenhauers und Nietzsches oder Wagners Musikdramen. Man sollte diese Quelle indessen nicht nutzen, um eine kurzschlüssige Verbindung zwischen Leben und Werk herzustellen und die fiktive Welt der Romane und Erzählungen nach den Worten von Horst-Jürgen Gerigk »wieder in die empirische Welt zurückzutreiben, aus der sie, schaffenspsychologisch gesehen, tatsächlich hervorgegangen« sind, die sie aber vielfach transformieren und übersteigen. Sie als autobiographische Dokumente zu betrachten, würde – so Gerigk – »eine Blickstarre auslösen, mit der eine adäquate Lektüre unmöglich wird«.[3] Zu Recht hat deswegen auch Albert von Schirnding in einer scharfen Kritik an der biographistischen Thomas-Mann-Literatur konstatiert: »Erfahrungen des Dichters gehen ins Kunstwerk ein. Dabei handelt es sich aber um eine Einbahnstraße. Es führt kein Weg zurück. Die umgekehrte Richtung, der Rückschluß vom Kunstgebilde auf die Lebensumstände des Dichters, ist Sache des Psychologen […]; mit Literaturverstehen hat es nichts zu tun.«[4] Diese Einbahnstraße – und mit ihr die Todsünde des Biographismus – zu meiden, ist auch der Vorsatz des vorliegenden Buchs, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben um des Werks, nicht das Werk um des Lebens willen auszuloten. Bedeutungsvoll ist Thomas Mann für uns durch das Werk, das er geschaffen hat, und nicht durch sein Künstlerleben, so imposant es in vieler Hinsicht auch war. Selbst wenn wir von ihm nichts wüßten, würde uns sein Werk als von Intellekt, Empathie und Humor gleichermaßen geprägte Darstellung und Reflexion existentieller Grundfragen und erschütternder epochaler Erfahrungen unaufhörlich faszinieren.

Zu den ästhetischen Grundirrtümern der Moderne gehört es, so hat Richard Wagner einmal geäußert, »von den Dichtern anzunehmen, sie müßten erst ihre Dichtungen erleben« (zu Cosima, 22. Januar 1870)[5] . Das gilt ihm zufolge für jeden großen Künstler. In seiner Beethoven-Festschrift von 1870 hat Wagner sich etwa über die Versuche, zwischen der Eroica und Beethovens Beziehung zu Napoleon eine unmittelbare Verbindung herzustellen, lebhaft mokiert. Nichts, aber auch gar nichts lasse sich »für die Beurtheilung eines der wunderbarsten aller Tonwerke« aus jener Beziehung ableiten. »Können wir uns aus ihr auch nur einen Takt dieser Partitur erklären? Muß es uns nicht als reiner Wahnsinn erscheinen, auch nur den Versuch zu einer solchen Erklärung ernstlich zu wagen?«[6] Mit Hohn und Spott erzählt er in seinem Aufsatz Über das Dichten und Komponieren (1879) von Karl Gutzkow, dem man vorgeworfen habe, »daß er Dichterliebschaften mit Baroninnen und Gräfinnen schildere, die er doch selbst gar nicht erlebt haben dürfte; wogegen dieser durch indiskret verdeckte Andeutungen ähnlicher wirklicher Erlebnisse sich mit Entrüstung vertheidigen zu müssen glaubte«.[7] Unter Verweis auf Cervantes' Don Quijote konstatiert Wagner: »Das wirklich Erlebte hat zu keiner Zeit einer epischen Erzählung als Stoff dienen können.« Was den wahren Epiker auszeichne – und dafür ist ihm Cervantes das schlechthinnige Vorbild –, sei »das ›zweite Gesicht‹ für das Nieerlebte«.[8]

Mit der Frage nach dem Verhältnis von Werk und Leben ist ein Problem berührt, das zu thematisieren Thomas Mann selbst schon früh Anlaß sah. In seinem Vorwort zu dem Roman eines Jungverstorbenen (1913) kam er zu dem Befund: »Nicht die Meisterwerke spielend-erfindender Kunst unter den Büchern sind es, die am meisten geliebt, am meisten gelesen werden […]. Heute zumal, wo eine Hochflut neuedierter Memoiren und Briefsammlungen den Markt überschwemmt […], alle primären, direkten und dokumentarischen Veröffentlichungen eines Massenabsatzes sicher sind: scheint es nicht heute, als hätte alles Vertrauen, alle auf das Menschliche gerichtete Wißbegier sich von den Erzeugnissen dichtender Einbildung abgewandt und sich auf solche Bücher geworfen, in denen Menschenschicksal und Leben ohne Fiktion, Intrige und Flausen sich selber vortragen?« (GW X, 55) Und wenn man sich doch den Erzeugnissen dichtender Einbildungskraft zuwendet, sucht man trotzdem immer wieder hinter Fiktionen und Vorspiegelungen das Leben selbst zu identifizieren.

Dagegen hat sich Thomas Mann in seinem klassischen Essay Bilse und ich (1906) mit einer bis heute unverändert gültigen Argumentation gewandt (die auch den Referenztext von Albert von Schirndings Polemik bildet). Er bezieht sich da auf die Versuche, die Figuren seiner Buddenbrooks als wirkliche Personen der Lübecker Gesellschaft zu entschlüsseln. In einem Beleidigungsprozeß gegen Johannes Valentin Dose, den Autor eines Schlüsselromans, hatte der klagende Rechtsanwalt diesen Fall bekanntlich mit dem des ehemaligen Leutnants Oswald Fritz Bilse verglichen, der in seinem Roman Aus einer kleinen Garnison (1903) die Offiziere eines Bataillons in Lothringen porträtiert hatte und deshalb zu Festungshaft verurteilt worden war. Der genannte Rechtsanwalt verglich Doses Schlüsselroman nicht nur mit dem von Bilse, sondern denunzierte auch Buddenbrooks als »Bilse-Roman«. Dagegen erhebt Thomas Mann humoristisch Einspruch. »Wenn man alle Bücher, in denen ein Dichter, ohne von anderen als künstlerischen Rücksichten geleitet worden zu sein, lebende Personen seiner Bekanntschaft porträtiert hat, auf den Namen Leutnant Bilse's taufen wollte, so müßte man ganze Bibliotheken von Werken der Weltliteratur unter diesem Namen versammeln, darunter die allerunsterblichsten.« (GKFA 14.1, 89f.) Als prominente Beispiele führt Thomas Mann Goethes Werther und die Erzählungen von Turgenjew an. Gerade die größten Dichter der Weltliteratur, allen voran Shakespeare (»Er fand viel lieber, als daß er erfand«), setzten ihren Ehrgeiz nicht in die »Erfindung«, sondern in »die Beseelung, die Durchdringung und Erfüllung des Stoffes mit dem, was des Dichters ist« oder in »die subjektive Vertiefung des Abbildes einer Wirklichkeit«. Was an »Wirklichkeit« in ihren Werken aufscheine, sei doch eine andere als die oben erwähnte Wirklichkeit der Memoiren, also eines ›sich selbst vortragenden‹ Lebens. Die »Wirklichkeit« überschätze »den Grad, in welchem sie für den Dichter, der sie sich aneignet, überhaupt noch Wirklichkeit bleibt […]. Wenn ich aus einer Sache einen Satz gemacht habe – was hat die Sache noch mit dem Satz zu tun? […] Die Wirklichkeit, die ein Dichter seinen Zwecken dienstbar macht, mag seine tägliche Welt, mag als Person sein Nächstes und Liebstes sein; er mag dem durch die Wirklichkeit gegebenen Detail noch so untertan sich zeigen, mag ihr letztes Merkmal begierig und folgsam für sein Werk verwenden: dennoch wird für ihn – und sollte für alle Welt! – ein abgründiger Unterschied zwischen der Wirklichkeit und seinem Gebilde bestehen bleiben – der Wesensunterschied nämlich, welcher die Welt der Realität von derjenigen der Kunst auf immer scheidet.« (GKFA 14.1, 100f.) Leider wurde dieses Diktum durch eine Flut von biographischer Thomas-Mann-Literatur, die seither, über mehr als hundert Jahre hinweg, erschienen ist, fortlaufend ignoriert.

Das, was »die Leute« oft auch in der Dichtung suchen oder was sie »skandalisiert«, ist die »Identifikation«, der sich die wahre Kunst jedoch verweigert. Schon als Kind, so berichtet Thomas Mann, habe es ihn »rasend gemacht«, wenn er mit Bleistift Figuren zeichnete, stolz auf ihre Schönheit, und die Erwachsenen, denen er sie zeigte, »in der Hoffnung, für meine Kunstfertigkeit Lob zu ernten«, nichts anderes taten, als zu fragen, wer es sein solle. »Niemand soll es sein!« habe er da gerufen – und wird er bis an sein Lebensende rufen, wenn man ihn mit der impertinenten Frage verfolgt »Wer soll es sein?«. Mag der Schriftsteller sich auch um der angestrebten Authentizität willen bis in »Äußerlichkeiten« an die vorgegebene Wirklichkeit halten, so ist das doch nur die Vorstufe des poetischen Prozesses, der eigentlich jetzt erst beginnt; denn nun »beseelt und vertieft« der Schriftsteller die »Maske« der Wirklichkeit »mit Anderem, Eigenem, benutzt sie zur Darstellung eines Problems, das ihr vielleicht ganz fremd ist, und Situationen, Handlungen ergeben sich, die dem Urbild wahrscheinlich völlig fernliegen« (GKFA 14.1, 104). Hätten die Personen, die Thomas Mann für seine Figuren von den Buddenbrooks bis zum Doktor Faustus als Modell gedient hatten und sich dadurch bloßgestellt sahen, diese Sätze aufmerksam gelesen, wäre so mancher Dissens und Skandal überflüssig gewesen, zumal Thomas Mann für die Figuren, durch welche sich ihre tatsächlichen oder vermeintlichen ›Urbilder‹ beleidigt sahen, die Künstlersympathie reklamierte, das heißt: das künstlerische und immer auch menschliche Interesse an dem, was sie ausstrahlten oder repräsentierten und jedenfalls für ihn bemerkenswert und meist auch schätzenswert machte. Eine Person, die er nur mit Verachtung hätte betrachten können oder die ihm als das schlechthin Böse oder rein Verbrecherische erschienen wäre, hat er in seinem literarischen Werk kaum je dargestellt (wenn man von seinen Attacken auf den Nationalsozialismus und seine Schergen absieht). Der Essay Bruder Hitler von 1939 ist die nahezu einzige und durch eine einzigartige Erklärungsnot veranlaßte Ausnahme; und selbst hier muß er die Personifikation des Bösen zum »Bruder« werden lassen, um überhaupt über sie als Literat schreiben zu können. In den Betrachtungen eines Unpolitischen beruft Thomas Mann sich einmal auf Schopenhauer, der betont, daß bedeutende Dichter wie Shakespeare oder Goethe ihre Gestalten anders als »die schlechten Poeten« niemals desavouieren, sondern »in deren Werken jede Person, und wäre sie der Teufel selbst, während sie dasteht und redet, recht behält; weil sie so objektiv aufgefaßt ist, daß wir in ihr Interesse gezogen und zur Teilnahme an ihr gezwungen werden« (GKFA 13.1, 247).

Bis heute wird Thomas Mann übelgenommen, daß er selbst Personen seiner Familie und engste Freunde in seinen Werken durch die Porträtähnlichkeit der erzählten Figuren preisgegeben habe – am schlimmsten im Falle Echos im Doktor Faustus, für den sein geliebter Enkel Frido das Urbild war[9] –, und man hat daraus abgründige psychologische Schlüsse hinsichtlich seines Charakters gezogen. Diesem unziemlichen moralpsychologischen Übergriff darf man mit Thomas Manns eigenen Worten entgegenhalten: »Der Blick, den man als Künstler auf die äußeren und inneren Dinge richtet, ist anders als der, womit man sie als Mensch betrachtet: er ist zugleich kälter und leidenschaftlicher. Du magst als Mensch gut, duldsam, liebevoll, positiv sein […] – als Künstler zwingt Dich der Dämon, zu ›beobachten‹, blitzschnell und mit einer schmerzlichen Bosheit, jede Einzelheit zu perzipieren, die im literarischen Sinne charakteristisch ist […], sie rücksichtslos zu vermerken, als hättest Du gar kein menschliches Verhältnis zu dem Geschauten, – und im ›Werk‹ kommt alles zutage. Gesetzt nun wieder, daß es sich mit diesem Werk um ein Porträt, um die künstlerische Verwertung einer nahen Wirklichkeit handelt, so ertönt der Klageruf: ›So also sah er uns? So kalt, so spöttisch-feindselig, mit Augen, so liebeleer?‹ Ich bitte Euch, schweigt! Und versucht, in Eurem Innern ein wenig Achtung zu finden für etwas von strengerer, zuchtvollerer, tieferer Art, als das, was Euer Weichmut ›die Liebe‹ nennt!« (GKFA 14.1, 107)

Vor allem seit der Veröffentlichung der Tagebücher haben sich die biographistischen, nicht selten voyeuristischen Spurensucher an Thomas Manns Fersen geheftet, insbesondere an die Achillesferse seiner homoerotischen Inklination, die sie nun in und zwischen den Zeilen aufzuspüren suchen, allzu oft mit Verzerrungen und Spekulationen, bei denen man bisweilen den Verdacht nicht los wird, daß Thomas Manns Werk nicht mehr Gegenstand, sondern Vorwand ist, um die eigene Deutungswut oder »investigative Lüsternheit« (Albert von Schirnding)[10] zu befriedigen. Da waltet der Hegelsche Kammerdiener seines Amts, der durch die halbgeöffnete Zimmertür seines Herrn dessen alltägliches Tun und Treiben beobachtet, kontrolliert und befriedigt feststellen kann, daß dieser auch nur ein Mensch ist. Das vorliegende Buch möchte nun nicht im Gegenzug Thomas Mann zum vorbehaltlos verehrten Helden machen, aber eben doch als Autor eines epochalen Werks würdigen, dem es sich aus der Distanz des Respekts und der Diskretion gegenüber dem bedeutendsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts – ja dessen wohl größter geistiger Erscheinung im Bereich der deutschen Sprache – zu nähern sucht, aus einer Distanz, welche die liebevolle Achtsamkeit auf Form und Bedeutung seines Werks nicht aus-, sondern gerade einschließt.

Die Thomas-Mann-Literatur ist inzwischen zu so vielen Tausenden von Titeln angewachsen, gipfelnd in dem bedeutenden Unternehmen der noch nicht abgeschlossenen Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe seiner Werke, daß ein Einzelner sie nicht mehr zu überblicken vermag, zumindest nicht ein Einzelgänger wie der Autor dieses Buchs, der im universitären Ruhestand über keine Assistenten, Hilfskräfte oder die sogenannten Drittmittel mehr verfügt, die ihm die Arbeit hätten erleichtern können. Mit Sicherheit wird der Experte Lücken in der Verwertung der Forschungsliteratur entdecken, vieles, was dem Verfasser entgangen ist, hoffentlich aber auch einiges, was abseits des Mainstreams der Forschung liegt. In einer Gesamtdarstellung wie dieser, die wirklich alle Dichtungen Thomas Manns sowie viele seiner repräsentativen Essays mehr oder weniger ausführlich behandelt und die nicht nur ein Expertenpublikum, sondern den Leser erreichen möchte, wäre eine detaillierte Bezugnahme auf die Forschungsliteratur in ein leserfeindliches Namedropping ausgeartet. Deshalb wird sie im Haupttext nur von Fall zu Fall angeführt und in den Anmerkungen in ausgewählten, hoffentlich repräsentativen Beispielen vorgestellt.[11] Obwohl Grundinformationen zu den einzelnen Werken und Problembereichen geboten werden, liegt dem Verfasser doch vor allem an einem eigenen synthetischen Blick auf das Ganze von Thomas Manns Lebenswerk und seine epochale Vernetzung. Daß dieser Blick nicht nur ein wissenschaftlicher, sondern auch ein Liebes-Blick ist, verleugnet dieses Buch nicht. Es ist in den Jahren zwischen 2017 und 2021 entstanden. Während der Corona-Pandemie bildete das Schreiben eine bedeutende Lebenshilfe und Glückserfahrung, die wohl nur von einem Dichter ausstrahlen konnte, der die deutsche Kultur vor dem Hintergrund der apokalyptischen Selbstverwüstung Deutschlands in ihrer – gewiß nicht immer schattenlosen, aber letzten Endes doch nicht zu trübenden – Idealität wie kein anderer verkörperte.

Das vorliegende Buch ist unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 in Satz gegangen. Er weckt die beängstigende Erinnerung an Hitlers Überfall auf Polen im September 1939 – hier wie da gesteuert von einer imperialistischen Megalomanie, die – »nach dem Willen eines atavistischen und verbrecherischen Fanatikers« (Thomas Mann)[12] – es unternommen hat, Freiheit und Menschenrechte, Demokratie und Weltsolidarität zu vernichten. Liest man gegenwärtig Thomas Manns Reden gegen das – Europa in seiner Existenz bedrohende – Nazideutschland, steigen nicht nur die finsteren Schatten der Vergangenheit wieder herauf, sondern man wähnt bisweilen, seine Stimme zu vernehmen, eine Stimme, die sich gegen den Wahnsinn des Großmachtstrebens und für eine Weltgemeinschaft sich selbst bestimmender Staaten erhebt: für »die festgegründete Gemeinschaft freier, aber einander verantwortlicher Völker unter einem alle bindenden Sittengesetze« (GW XII, 888). In seiner Rede The Problem of Freedom, die Thomas Mann auf seiner Lecture Tour kreuz und quer durch Amerika im Frühjahr 1939 siebzehnmal vor einem Massenpublikum gehalten hat, ruft er beschwörend aus: »Eine militante Demokratie tut heute not, […] die weiß, was sie will, nämlich den Sieg, welcher der Sieg der Gesittung ist über die Barbarei«, und die sich nicht von der falschen »Duldsamkeit« gegenüber einer »Entschlossenheit« leiten lassen dürfe, »aller Humanität den Garaus zu machen« (GW XI, 968f.) – der verhängnisvolle Fehler der seinerzeitigen Appeasement-Politik. Thomas Mann hat immer die Weltbürgerlichkeit des Deutschen in seinen höchsten Erscheinungen betont. Noch im Versuch über Schiller in seinem Todesjahr 1955 spricht er von der »allmenschlichen Repräsentanz«, die sich für ihn besonders im Werk von Schiller manifestiert. Und er schlägt hier eine Brücke zu dem Schiller-Verehrer Dostojewski, der in seiner Puschkin-Rede von 1880 diese Repräsentanz auch für Rußland reklamiert: »das Streben nach Allweltlichkeit und Allmenschlichkeit« (GW IX, 923). Daß das Ideal einer solchen nationenübergreifenden Welthaltigkeit ausgerechnet von den beiden Völkern, denen sie von ihren größten Geistern am eindringlichsten in ihr Herz geschrieben worden ist, am entsetzlichsten verraten wurde, ist eine der furchtbaren geschichtlichen Paradoxien des vergangenen und des jetzigen Jahrhunderts.

1 »Das Läben« – Grundwort der Epoche. Thomas Manns Zeichnung aus dem 1897 von Thomas und Heinrich Mann für die Schwester Carla gestalteten Bilderbuch für artige Kinder. Das handgefertigte Buch ging 1933 verloren

I Décadence und Lebenskult

Ein junger Autor an der Wende des Jahrhunderts

»Ich – grub mit zwanzig Jahren Psychologie«

Geist und Kunst, Nr. 103 (1909)

Vision im Sekundenstil Das erste Prosaexperiment (1893)

Nun ist es da, ganz deutlich, ganz wie damals, das Bild, das Kunstwerk des Zufalls. Aufgetaucht aus Vergessenem, wiedergeschaffen, geformt von der Phantasie, der fabelhaft talentvollen Künstlerin.

Vision (1893)

Vision heißt das früheste Prosastück, das von Thomas Mann überliefert ist. Es erscheint 1893 in der von ihm herausgegebenen kurzlebigen literarischen Schülerzeitschrift Der Frühlingssturm, welche die ersten lyrischen und prosaischen Versuche des Achtzehnjährigen enthält. Der Titel der Zeitschrift, des ersten literarischen Jugendjournals in Deutschland, ist bezeichnend. Zwei Jahre zuvor war Frank Wedekinds »Kindertragödie« mit dem Titel Frühlings Erwachen erschienen, an dessen programmatischen Impetus der Name der Zeitschrift gemahnt. In deren Vorwort bedenkt Thomas Mann seine Heimatstadt Lübeck zunächst mit ironischem Lob: »Unser würdiges Lübeck ist eine gute Stadt. O eine ganz vorzügliche Stadt!« Doch dann wird die ironische Maske fallen gelassen: diese gute Stadt »bedürfe des Frühlingssturms, der kraftvoll das Leben herauswühlt aus der erstickenden Hülle. Denn das Leben ist da!« Der Frühlingssturm soll das »Symbol« der Erneuerung einer erstarrten Welt sein, die in ihrem Staub zu ersticken droht: »Ja, wie der Frühlingssturm in die verstaubte Natur, so wollen wir hineinfahren mit Worten und Gedanken in die Fülle von Gehirnverstaubtheit und Ignoranz und bornierten, aufgeblasenen Philistertums, die sich uns entgegenstellt.« (GKFA 14.1, 18)

Das neue Jahrhundert wirft unverkennbar seinen Schatten voraus: Die alte Welt neigt sich ihrem Ende zu, der Sturmwind einer neuen Zeit soll das »Leben«, das zu einem Programmwort der Literatur und Kulturkritik der Jahrhundertwende wird, von seiner »erstickenden Hülle« befreien. Das sind Töne, die Thomas Mann nicht zuletzt seinem geistigen Mentor in dieser Zeit (von dem er sich freilich bald lossagen wird): Hermann Bahr abgelauscht hat. Dieser hat in seinem Aufsatz Die Moderne (1890) – der dem von Eugen Wolff 1886 geprägten Neologismus zum Durchbruch verholfen hat[13] – den Frühling bereits zur Leitmetapher dieser Moderne gemacht. Da heißt es: »Es kann sein, daß wir am Ende sind, am Tode der erschöpften Menschheit […]. Es kann sein, daß wir am Anfang sind, an der Geburt einer neuen Menschheit, und das sind nur die Lawinen des Frühlings.« Und auch er beschwört nun das »Leben«, das einem erstarrten »Geist« entronnen ist: »Wir wollen die Fenster weit öffnen, daß die Sonne zu uns komme, die blühende Sonne des jungen Mai.«[14]

Leben – das ist das »Grundwort der Epoche, ihr Zentralbegriff, vielleicht noch ausschließlicher geltend als der Begriff Vernunft für die Aufklärungszeit oder der Begriff Natur für das spätere 18. Jahrhundert« (Wolfdietrich Rasch).[15] Doch wie sieht dieses »Leben« bei Thomas Mann aus? Die »Vision«, mit der seine Kunstprosa beginnt, ist mitnichten der von Zukunftsgewißheit beherrschte Blick in eine vom Frühlingssturm aufgewühlte neue Zeit, die alles Veraltete, Verstaubte, unlebendig Gewordene hinter sich läßt, sondern ist geprägt von dem, was Thomas Mann in seinem 1894/95 angefertigten Collegheft in Nietzsches Spuren »Dekadenzästhetik« nennt und der klassischen Ästhetik entgegensetzt, die er aufgrund ihrer festgefahrenen Normativität eine »Eiserne Jungfrau« nennt. Das Wort Dekadenz spielt – als französischer Begriff wie als deutsches Fremdwort – seitdem eine leitmotivische Rolle in seiner Prosa. »Du gerätst ja immer mehr in Dekadenz« hält der Studienkollege Rölling dem Protagonisten in Thomas Manns erster Novelle mit dem bezeichnenden Titel Gefallen (1894) vor (GKFA 2.1, 21), der nicht nur auf den ›Fall‹ der weiblichen Hauptperson, sondern auch auf den Wortsinn von ›Dekadenz‹ zu verstehen ist; und in seiner zweiten Novelle Der Wille zum Glück (1896) heißt es von dem reichen Rentier von Stein, er sei zunächst ein erfolgreicher Börsenmakler gewesen, doch: »Dann geriet er plötzlich in Décadence«, in ein Börsentief und zog sich aus der »Affaire«, d. h. aus dem Arbeits- und Geschäftsleben zurück, um mit seinem erwirtschafteten Reichtum »vornehm« zu leben (GKFA 2.1, 54), d. h., sich in typisch ›dekadenter‹ Manier wie der ›bourgeois gentilhomme‹ des Ancien Régime einem feudalen otium cum dignitate hinzugeben.

Thomas Mann hat seine Vision »Dem genialen Künstler, Hermann Bahr« gewidmet, der mit seinem Essayband Überwindung des Naturalismus (1891) die Signatur der Wiener Moderne definiert hat: die Betonung der »états d'âme«, der »Seelenstände« in Opposition gegen die vermeintliche Fixierung auf die »états de choses«, die »ewigen Sachenstände« in der vom Naturalismus geprägten Berliner Moderne.[16] Was die von Hermann Bahr reklamierte Moderne aber vor allem vom Naturalismus unterscheide, sei ihre Nervenkunst: »wenn die Moderne Mensch sagt, so meint sie Nerven. […] Ich glaube also, daß der Naturalismus überwunden werden wird durch eine nervöse Romantik; noch lieber möchte ich sagen: durch eine Mystik der Nerven.«[17] Auch für Thomas Mann sind die »états d'âme« in diesen Jahren ein Lieblingswort (vgl. GKFA 2.2, 23 unten). Schon in seiner ersten Novelle Gefallen kommen die »exaltierten états d'âme« des Protagonisten zur Sprache (GKFA 2.1, 29). Doch sein Prosastück Vision scheint zunächst eher auf den état de choses zu setzen. Da sitzt das namenlose Ich rauchend am Schreibtisch – unschwer als Spiegelbild Thomas Manns selber zu erkennen, der zeitlebens stark geraucht hat und auch seine Roman- und Novellenhelden, ob Thomas Buddenbrook, den Zauberer Cipolla oder Hans Castorp, immer wieder als Raucher präsentiert. (Ja, Thomas Manns Ruf als Raucher war so verbreitet, daß die Bremer Zigarrenfabrik Hagendorn & Söhne 1925 allen Ernstes erwog, eine Zigarre mit seinem Namen zu produzieren.)[18] Mit naturalistischer Genauigkeit beschreibt das Ich der Vision das Drehen einer Zigarette, die von ihr aufsteigenden Rauchwölkchen, das visuelle und akustische Ambiente des Schreibtisches mit all seinen Utensilien, als dessen literarisches Erzeugnis – als Schreibakt –, »gemalt von der Phantasie« (GKFA 2.1, 12), sich die Vision erweist. Dieser Schreibakt aber ist ein hermeneutischer Vorgang, die verbale Übersetzung der Hieroglyphen der Phantasie: jener »bizarren Rauchschriftzeichen, die um mich irren«, über die das Ich nun »einen Leitfaden zu verfassen« bestrebt ist (GKFA 2.1, 11).

Und auch sich selber wird dieses Ich zum ›Gegenstand‹, indem es sich als Alter Ego seziert, in einem Prozeß der Autosuggestion, ja Selbsthypnose eine verdrängte Seelenschicht freilegt, diese gleichsam herauf»zaubert« (GKFA 2.1, 11) und sich in eine rauchgeschwängerte Halluzination hineinsteigert, um seine Impressionen abzuwarten. Das »Phänomen der halluzinatorischen Vision« (Hans Rudolf Vaget) wird Thomas Mann von dieser Vision über den Kleiderschrank bis zum Zauberberg und Doktor Faustus nicht mehr loslassen.[19] Man könnte mit Otto Weiningers polemischem Wort – das sich gegen einen der wichtigsten Referenztexte der Wiener Moderne: Ernst Machs Analyse der Empfindungen (1895) richtet – das Ich der Vision als einen »Wartesaal der Empfindungen«[20] bezeichnen. Selbst der Inhalt seiner träumerischen Vision aber ist fast in naturalistischem »Sekundenstil« vergegenwärtigt. Es ist der Rückblick auf eine verschollene Liebeserfahrung, eingefangen in einer exquisiten Jugendstilszenerie[21] mit dem ornamentalen ›Gewirk‹ von Blättern und Blüten, einem Kristallkelch und der von einem Rubinring geschmückten Frauenhand, deren Finger den Fuß des Kelchs umschlingen. Die erotische Faszination des weiblichen Arms, welche die Frau selber, deren Gesicht und Gestalt ins Unsichtbare verdrängt, wird sich von nun an fast leitmotivisch durch Thomas Manns Werke hindurchziehen, gipfelnd in der erotischen Faszination der Arme Clawdia Chauchats im Zauberberg (bes. GKFA 5.1, 492f.).[22] Schließlich löst sich eine Perle vom Grunde des Kelchs und schwebt aufwärts, um sich in wechselndem Licht an der Oberfläche aufzulösen. Eine fragmentierte (»kein Ganzes eigentlich«) tritt an die Stelle ganzheitlich erfaßter Wirklichkeit. Und doch scheint hinter ihr eine imaginäre Totalität auf: »Ein All. Eine Welt.« (GKFA 2.1, 12)

Die Gestalt löst sich in Details, die Zeit in Sekunden auf. Der Begriff »Sekundenstil« ist von Adalbert von Hanstein in seiner ersten Gesamtdarstellung des Naturalismus (Das jüngste Deutschland. Zwei Jahrzehnte miterlebter Literaturgeschichte, 1900) geprägt worden: Zeit und Raum werden sekundenweise geschildert, »kein kühner Sprung darf mehr über die Wüsten hinwegsetzen, um die Oasen einander näher zu bringen. Nein, ein Sandkorn wird nach dem andern sorgfältig aufgelesen, hin und her gewendet und sorgsam beobachtet.«[23] Das Einerlei der Realität wird durch seine Brechung im Prisma des Augenblicks in seine einzelnen Bestandteile zerlegt, seine physiologischen Nuancen: Farb-, Licht- und Geräuschwahrnehmungen. Ein Verfahren, das auf die Zeitlupentechnik des Films vorausweist. Diese innovatorische Darstellungstechnik läßt sich freilich nur in der Kurzprosa – wie eben in Thomas Manns Vision – konsequent durchsetzen. Der Sekundenstil ist die Kunst des facettierten Augenblicks, als solche aber mitnichten bloß das (dem Naturalismus von seinen Gegnern vorgeworfene) Konterfei der äußeren Wirklichkeit, sondern die impressionistische Wiedergabe ihrer optischen Valeurs, atmosphärischen Bedingungen, Licht- und Schattenwirkungen oder Farbnuancen – im Unterschied zur bisher vertrauten stabilen Tektonik der Dinge. Heinrich Hart berichtet in seinen Literarischen Erinnerungen (1907), Arno Holz, der Verfechter des »konsequenten Naturalismus«, habe in einem Gespräch seine Kunstauffassung am Beispiel eines fallenden Blatts entwickelt: »Die alte Kunst hat von dem fallenden Blatt weiter nichts zu melden gewußt, als daß es im Wirbel sich drehend zu Boden sinkt. Die neue Kunst schildert diesen Vorgang von Sekunde zu Sekunde; sie schildert, wie das Blatt jetzt auf dieser Stelle, vom Lichte beglänzt, rötlich aufleuchtet, auf der anderen Seite schattengrau erscheint, in der nächsten Sekunde ist die Sache umgekehrt […]. Eine Kette von einzelnen, ausgeführten, minuziösen Zustandsschilderungen […] – das war es, worauf die neue Technik abzielte.«[24]

Eine solche Kette ist auch Thomas Manns Vision. Zunächst nur symbolisch verschleiert, offen erst am sentimentalen Ende des Prosastücks wird die Brücke nach innen geschlagen. Es habe sich um ein »Stück übertrieben-sensitiver und koloristischer Prosa« im Banne der »Wiener Symbolistenschule« und ihrer »Kunstprosa« (GW XII, 133f.) gehandelt, hat der Autor 1940 in On Myself bezüglich einer verschollenen – möglicherweise mit Vision identischen – frühen Farbenskizze geschrieben. Für einen »verrannten Bahrianer«, wie er sich in seinem Brief an Otto Grautoff vom 16. Mai 1895 rückblickend bezeichnet (GKFA 21, 55f.), ist Thomas Mann hinsichtlich der Evokation des état d'âme freilich eher von beobachtender Neutralität, sieht man von der unvermittelten emotionalen Schlußwendung ab. Jedenfalls: durch die Moderne à la Wien scheint deutlich diejenige à la Berlin hindurch. Dieses Austarieren von Naturalismus und Nervenkunst wird auch Thomas Manns spätere Prosa prägen.

Der gleitende Übergang von der Außen- zur Innenwelt, von der Realität zum Traum in Thomas Manns erster Prosaskizze wird ermöglicht durch die Droge, durch den Rauch der Zigarre, in dem die Grenzlinie zwischen Tagesrealität und Traum verschwimmt. Die Dinge erscheinen im wahrsten, ›rauchgeschwängerten‹ Sinne in einem Sfumato, in diffusem Licht, »unendlich im Dunkel verschwimmend« (GKFA 2.1, 12), ihre »Konturen« verwischen sich wie in der impressionistischen Malerei der Zeit, welche die Unschärfe zu einer ihrer Signaturen macht.[25] Dem Ich will es beim ›mechanischen‹ Drehen seiner Zigarette »unwahrscheinlich werden, daß ich noch wache«, ja schließlich steht es ihm fest, »daß ich schon träume«. Ja, es will nichts als den Traum und fühlt sich ärgerlich ins Wachsein zurückgeworfen, als »heimlich neckend« die Stuhllehne knackt (GLFA 2.1, 11). Rauch wird Rausch. Nur aus ihm steigt die halluzinatorische Vision auf, kann sich das Reich der »Phantasie, der fabelhaft talentvollen Künstlerin« (GKFA 2.1, 12) entfalten. Aber diese Phantasie bietet keine Zukunfts-Vision, sondern eine solche nostalgisch beschworener Vergangenheit – eben im Sinne der »Dekadenzästhetik«. Wie aber vereinbart sich diese Ästhetik mit dem programmatischen Vorwort des Frühlingssturms, der das »Leben«, den Aufbruch in die Zukunft propagiert? »Das ›Leben‹ raucht nicht, das tut nur der Verfall.« So Hermann Kurzke.[26] Leben und Verfall aber bilden einen ständigen Kontrapunkt in Thomas Manns frühen Prosatexten, wie wir sehen werden.

Verfall versus ›Leben‹Gefallen (1894) und Der Wille zum Glück (1896)

War es nicht der Wille, der Wille zum Glück allein, mit dem er so lange den Tod bezwungen hatte?

Der Wille zum Glück (1896)

Thomas Manns Erzählwerk beginnt nach dem Auftakt der Vision mit einer Reverenz an den Naturalismus: der Novelle Gefallen, die im November 1894 in der Münchner Naturalisten-Zeitschrift Die Gesellschaft erscheint. Wüßte man es nicht, käme man kaum auf die Idee, daß sie von Thomas Mann stammt, denn von einem unverwechselbaren ›Ton‹, seinem spätestens seit Der kleine Herr Friedemann (1896) ausgeprägten Personalstil läßt sie noch kaum etwas spüren. Thomas Mann schreibt da gewissermaßen noch mit fremder Feder. Schwülstige Passagen lösen sich mit Dialogen aus Satzfetzen, Interjektionen, gestischen Expressionen in naturalistischer Manier ab. Zudem ist es Turgenjew, der Thomas Mann, wie dieser in seinem Essay Russische Anthologie (1921) bekennt, bei seinen »ersten prosaischen Gehversuchen und Selbsterprobungen« inspiriert hat (GW X, 592). Das Porträt des russischen Schriftstellers stand bezeichnenderweise ständig auf seinem Schreibtisch. Zumal dessen Novellen Erste Liebe und Frühlingsfluten mit ihren »feinste[n] Naturempfindlichkeiten« (Theodor Storm [1930]; GW IX, 248), ihrer Spiegelung der Gemüts- in der klimatischen und Natur-Atmosphäre haben ihre Spuren in Gefallen hinterlassen – etwa im zentralen Motiv des duftenden Jasmins und Flieders, das Rahmen- und Binnenerzählung verbindet (vielleicht auch schon eine Anspielung auf Sachsens Fliedermonolog in Wagners Meistersingern). Thomas Mann hat von seinem novellistischen Erstling später wenig gehalten. Von einem »schreiend unreifen, aber vielleicht nicht unmelodiösen Produkt« – wenigstens das gesteht er letzterem zu: ›musikalisch‹ will er immer geschrieben haben – redet Thomas Mann 1940 in On Myself (DüD I, 18). Zu seinen Lebzeiten ist die Novelle in keiner Ausgabe seiner Werke wiederveröffentlicht worden, und als er im Jahr vor seinem Tode nach ihr gefragt wird, gibt er vor, sie gar nicht mehr zu besitzen: »sie ist mir längst abhanden gekommen« (DüD I, 18) – in jeder Hinsicht.

Die Gesellschaft, in der sie zuerst erschienen ist, wurde vom Haupt des Münchner Naturalismus: Michael Georg Conrad (1846-1927) im Jahre 1885 als Realistische Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben gegründet und (mit wechselnden Untertiteln) herausgegeben – in Opposition gegen die affirmative Literatur der Gründerzeit und den restaurativen Stil des Münchner Dichterkreises um Paul Heyse. Wie auch immer Thomas Mann zum Naturalismus stand, daß er eine »literarische Lufterneuerung« in Deutschland zur Folge hatte, bekennt er noch in seinem Aufsatz Zum Andenken Michael Georg Conrads (1930; GW X, 447). Ein typisches Thema der gesellschaftskritischen Literatur der Zeit – die Frauenemanzipation – steht im Mittelpunkt der Rahmenerzählung der Novelle, die in einem Milieu à la Schwabinger Bohème spielt. (Eine der Vorkämpferinnen der Frauenemanzipation war übrigens Hedwig Dohm, die Großmutter von Thomas Manns späterer Frau Katia.) Vier Männer unterschiedlicher Charakterprägung treffen sich in einem Atelier, »das in einem einzigen Stile« eingerichtet ist – nämlich in gar keinem; »in schreienden Zusammenstellungen« hat da »bizarre Künstlerlaune« Einrichtungsgegenstände verschiedenster Stile und Zeiten, europäischer wie exotischer collagiert, ganz wie es der Zeitdiagnostiker Nietzsche beschreibt: der moderne Mensch an der Schwelle eines neues Zeitalters schlüpft von einem historischen Kostüm in das andere. »Man sehe sich«, heißt es im Aphorismus 223 aus Jenseits von Gut und Böse, »diese schnellen Vorlieben und Wechsel der Stil-Maskeraden an.« Unser Zeitalter sei »vorbereitet wie noch keine Zeit es war, zum Karneval des grossen Stils, zum geistigsten Fasching-Gelächter und Übermuth, zur transzendentalen Höhe des höchsten Blödsinns und der aristophanischen Welt-Verspottung«.[27]

Von dieser Weltverspottung ist zumal der Erzähler der Binnengeschichte geprägt, die sich aus der Rahmenhandlung herausschält. Dieser Erzähler mit dem sprechenden Namen Dr. med. Selten wird als mephistophelischer »Ironiker«, ja »Cyniker« von ›Seltenheitswert‹ vorgestellt: »Welterfahrung und -Verachtung in jeder seiner wegwerfenden Gesten.« Seine aristophanischen Reden führt er in wahrstem Sinne – bewußt parodistisch – »ex cathedra«: von einem ausgedienten »Kirchenstuhl« aus (»über den er sich beständig in seiner scharfen Weise lustig machte«). (GKFA 2.1, 14f.) Ihm steht der »junge blonde Idealist« Laube[28] gegenüber (GKFA 2.1, 48), der entflammte Apologet der Frauenemanzipation. Seinem Idealismus sucht der Mediziner-Zyniker den Garaus zu machen, indem er die Geschichte eines schwärmerischen Studenten erzählt – am Ende stellt sich heraus, daß es seine eigene ist –, der sich in eine offenbar noch jungfräuliche Schauspielerin verliebt: »ein Fräulein Weltner, naive Liebhaberin im Goethe-Theater« (GKFA 2.1, 18). Dieses Fräulein Weltner erweist sich bald – auch dieser Name ist sprechend – als »Frau Welt«: vorn bezaubernd, im Rücken widerwärtig. Durch die Liebeserfahrung mit dem Studenten verfällt sie der déformation professionnelle ihres Standes und läßt sich von einem wohlsituierten Liebhaber aushalten. Als der idealistische Student das erfährt, bricht für ihn seine bisherige schöne Welt zusammen, zeigt diese ihm ihre häßliche Rückseite.

Das könnte die erste Goethe-Spur im Werk Thomas Manns sein[29] : Wilhelm Meister macht nämlich in den Lehrjahren haargenau dieselbe desillusionierende Erfahrung mit der Schauspielerin Mariane. (Bezeichnenderweise spielt Fräulein Weltner am Goethe-Theater.) Doch nicht nur heimliche Spuren, auch direkte Goethe-Zitate finden sich schon in Gefallen. So kommentiert der Ich-Erzähler der Binnenerzählung die aufkeimende Liebe des jungen Idealisten zu der Schauspielerin durch Mephistos Worte: Faust werde, durch den Hexentrank berauscht, bald »Helenen in jedem Weibe« sehen (Faust, Vs. 2602f.; GKFA 2.1, 18). Rölling, der Kommilitone des Protagonisten, das vorweggenommene Spiegelbild desselben nach seiner Desillusionierung, schlüpft ebenfalls in die Rolle Mephistos, wenn dieser in der Szene »Wald und Höhle« Fausts neue mystische Naturerfahrung als heimlichen Geschlechtsakt decouvriert: »Um dann die hohe Intuition – / Ich darf nicht sagen wie zu schließen«. Um keinen Zweifel am Sinn seiner Worte aufkommen zu lassen, verstärkt er sie »mit einer [offenkundig obszönen] Gebärde« (Faust Vs. 3291f.). So ist auch Rölling, »diesem Mephisto«, daran gelegen, seinen Freund durch das Faust-Zitat von den Höhen seiner entkörperlichten Liebesschwärmerei auf den Boden der sexuellen Tatsachen hinabzuziehen (GKFA 2.1, 30f.).

Der Protagonist wird nun, aus den Wolken seines Idealismus herabgefallen, zu jenem Zyniker, den wir in der Rahmenerzählung kennenlernen. Deutlich bewegt er sich in den Spuren des erotischen Desillusionismus Schopenhauers, dessen Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung Thomas Mann zwar erst 1899 systematisch zu lesen begonnen hat, dessen Grundgedanken – metaphysischer Pessimismus und Entlarvung des Illusionismus der Liebe – jedoch schon vorher ihre deutlichen Wirkungen auf sein Frühwerk ausgeübt haben. Schopenhauer hat im Rahmen seines universalen Pessimismus den Eros als brennpunktartige Verdichtung des – negativ gewerteten – Lebenswillens radikal demaskiert. Die emphatischen Liebesillusionen sind für ihn nichts als Phantasmagorien, bezaubernder »Wahn«, der hinter dem Rücken des Bewußtseins der Liebenden sich nur als die List des Gattungswillens zum Zweck der Erhaltung des Menschengeschlechts erweist. Der Eros ist seiner Natur nach amoralisch, denn er setzt sich, lediglich auf sein ›gattungserhaltendes‹ Interesse bedacht, egoistisch-destruktiv über alle ethischen Normen hinweg. Ein Thema, das Thomas Mann in den Spuren Schopenhauers sein Leben lang verfolgen wird.

Schopenhauer – zunehmend mit Nietzsche-Reminiszenzen durchsetzt – begleitet ihn auch in seinen folgenden erzählerischen Experimenten, in denen er immer mehr zu seinem eigenen Ton findet. Seine zweite Erzählung Der Wille zum Glück – nach der Rückkehr von der ersten Italienreise Ende 1895 geschrieben und 1896 im Simplicissimus veröffentlicht[30] – bringt zum ersten Mal den Kontrast von Verfall und Leben auf den erzählerischen Punkt. Protagonist dieser ersten München-Novelle Thomas Manns ist der herzkranke Maler Paolo Hofmann, die erste jener Künstlergestalten, die – wie Thomas Mann selber – durch eine exotische Blutsmischung geprägt sind, welche sich wie bei Tonio Kröger emblematisch in seinem Mischnamen ausdrückt: gleich Thomas Manns Großvater mütterlicherseits ist Paolos Vater ein deutscher Plantagenbesitzer, der in Südamerika eine »Eingeborene aus gutem Hause« (GKFA 2.1,50) geheiratet hat. Obschon Paolos krankhaft verfeinertes Künstlertum von seiner physischen Schwäche herrührt – das typische Décadence-Motiv –, versagt er sich doch nicht den Willen zum Leben im Sinne Schopenhauers, sondern bekennt sich in Nietzsches Spuren[31] zu eben diesem Willen: dem Willen zum Glück als sinnlicher Erfüllung des Lebens, für welche die Kunst ihm nur Surrogat ist, das einzige »Narkotikum« (GKFA 2.1, 63), das ihm seine schwache Natur erlaubt. Bezeichnend, daß sich seine malerische Phantasie von Kindheit an auf erotische Sujets richtet. Es ist allein die von einer »vulkanischen, glühend sinnlichen Leidenschaft« (GKFA2.1, 61) geprägte Liebe zu einer jungen Frau, einer Baronesse Ada von Stein, die ihn am und im Leben hält. Ihr Vater versagt ihm jedoch wegen seiner schweren Krankheit die Hand der Tochter. Da diese sich standhaft weigert, sich je mit einem anderen Mann zu vermählen, gestattet der Vater nach Jahren, in denen Paolo sich auf Reisen durch Europa begibt, schließlich doch die Ehe. Nach der Hochzeitsnacht aber erliegt Paolo seinem Herzleiden. Allein der »Wille zum Glück« hat »so lange den Tod bezwungen« (GKFA 2.1, 70). Nun, da dieses Glück, das Leben in seiner sinnlichen Vollendung gefunden ist, läßt der Tod sich nicht mehr aufhalten. »Der egoistische Instinkt des Kranken hatte die Begier nach der Vereinigung mit blühender Gesundheit in ihm entfacht« (GKFA 2.1, 61). Im Moment, da diese Begier gestillt, »seinem Willen zum Glück Genüge geschehen« ist, erlischt die Lebenskraft – hat er »keinen Vorwand mehr zu leben« (GKFA2.1, 70). Es ist also nicht eigentlich Liebe, die ihn in die Arme von Ada von Stein treibt, sondern sinnliche Leidenschaft, sie gilt weniger der Person der Geliebten als dem in ihr verkörperten ›Leben‹, ihre Signatur ist der »egoistische« Instinkt des ›Künstlers aus verlorenem Leben‹, des Lebenssüchtigen, nach dem Lebenstüchtigen Verlangenden. Ein Egoist am Rande der Gesellschaft wie alle Künstler und ästhetischen Dilettanten des frühen (und nicht nur frühen) Thomas Mann. Von Anfang an ist ihm die künstlerische eine zutiefst fragwürdige Existenz.

In Der Wille zum Glück zeichnet Thomas Mann zum ersten Mal ein jüdisches Milieu. Der Vater der Geliebten Paolos ist nobilitiert worden, gehört dem »Geldadel« an (GKFA 2.1, 54), wobei unsicher bleibt, ob er Jude ist und sein historisch-ehrwürdiger Name Freiherr von Stein nicht aus Bernstein, Eisenstein o. ä. auf die Endsilbe verkürzt wurde, um seine jüdische Herkunft zu kaschieren. »Es ließ sich nicht mit Bestimmtheit erkennen, ob seiner Erhebung zum Freiherrn einst ein paar Silben seines Namens zum Opfer gefallen waren.« Die Mutter hingegen wird – ganz ähnlich wie später Frau Aarenhold in Wälsungenblut – als »eine häßliche kleine Jüdin in einem geschmacklosen grauen Kleid« geschildert, an deren Ohren »große Brillanten« funkeln, die sie als Emporkömmling kennzeichnen (GKFA 2.1, 56f.). Die Tochter Ada ist eine typische belle juive: »Das Gesicht ließ zwar mit seinen vollen und feuchten Lippen, der fleischigen Nase und den mandelförmigen, schwarzen Augen, über denen sich dunkle und weiche Brauen wölbten, nicht den geringsten Zweifel aufkommen über ihre wenigstens zum Teil semitische Abstammung, war aber von ganz ungewöhnlicher Schönheit.« (GKFA 2.1, 55) Das klingt nach antisemitischen Klischees, taucht aber in der Erzählliteratur auch jüdischer Autoren des 19. Jahrhunderts so häufig auf, daß man daraus nicht voreilig auf eine antijüdische Haltung des Autors schließen sollte, wird die Familie doch ohne Ressentiment, ja von seiten des Protagonisten mit Sympathie geschildert. Warum aber das jüdische Milieu? Dieses trägt zeittypische Züge. Der Vater bewegte sich als Börsenmakler in einem bevorzugt jüdischen Berufsfeld, wurde (wie viele Juden) geadelt, vertauschte dann aber das Geldgeschäft gegen ein vornehmes Rentiersdasein, vermutlich um sich mit seiner Familie von dem mit antisemitischen Vorurteilen behafteten Klischee des ›Börsenjuden‹ abzusetzen. Gleichwohl bleibt er – wie die meisten ökonomisch arrivierten Juden der Zeit – ein Außenseiter der Gesellschaft, der alles daransetzen muß, nicht ›aufzufallen‹. In dieser Außenseiterrolle gleicht er – gleicht seine Familie – dem kranken Künstler Paolo, der auf seinen Reisen durch Europa selber Züge des wandernden Juden trägt. Beide verbindet der Wille zum Leben, zum Glück, von dem sie – durch Krankheit hier, durch ihre gesellschaftliche Sonderstellung da – ausgeschlossen scheinen. Und dieser Wille zum Leben – zu gesellschaftlicher Akzeptanz und ›Stärke‹ – scheint auch der tiefere Grund für die Ablehnung von Paolos Heiratsantrag durch den Vater zu sein, die dieser nur aufgrund des nicht zu brechenden Willens seiner Tochter zurücknimmt. Daß er die Vollendung des ersehnten Lebens – wenn auch nur in einem finalen Glücksmoment, als Liebestod – erlangt, ist Paolos »Triumph«, den seine Augen im letzten Gespräch mit dem Ich-Erzähler ausstrahlen. Und auch das Gesicht Adas spiegelt beim Begräbnis Paolos – in den letzten Worten der Erzählung – »den feierlichen und starken Ernst des Triumphes« wider (GKFA 2.1, 70) – des triumphalen Gefühls der vom ›Leben‹ Zurückgewiesenen, dieses Leben eben doch in seinem erfülltesten Augenblick Genießenden, um den Preis des Todes.

Experimentum mortis und verlorene IllusionenDer Tod und Enttäuschung (1896)

Ach, ich kenne ihn bereits so genau, den Tod, diese letzte Enttäuschung!

Enttäuschung (1896)

Schon die ersten Erzählungen Thomas Manns – so Der Wille zum Glück – sind Todesexperimente. Der Tod ist gar der Titel einer im Frühherbst 1896 verfaßten »Tagebuchnovelle« (GKFA 21, 78), in der ein – nicht nur von des Gedankens Blässe – angekränkelter, offenbar von einer Nervenschwäche heimgesuchter Graf seinen bevorstehenden Tod genau datiert. Auf dieses Datum hin – den 12. Oktober seines vierzigsten Lebensjahrs – entwirft er sein ganzes noch ausstehendes Leben, um sich der Illusion hinzugeben, den Tod nicht als ein unvorhersehbares Schicksal und gar als »etwas Bürgerliches und Gewöhnliches« (GKFA 2.1, 72) hinnehmen zu müssen. Vielmehr will er den Tod selbst in die Hand nehmen, gewissermaßen als Ergebnis eines literarischen Schreibakts (eben des Tagebuchs) nach seinem Stil formen, damit er sich nicht »wie ein Zahnarzt« benimmt, der ihn mit trivialen Redensarten ernüchtert und abspeist (GKFA 2.1, 77). So soll es »um mich her fremdartig und seltsam sein an jenem großen, ernsten, rätselhaften Tage – am zwölften Oktober …« Und seine letzten Tage sollen von »Alltäglichkeit und Langeweile« frei sein. (GKFA 2.1., 72) Ist Paolo Hofmann vom Willen zum Lebensglück beherrscht, für das ihm die Kunst nur Ersatz ist, so der Graf der Tagebuchnovelle – ein Außenseiter wie jener – vom Willen zum erhabenen Sterben an jenem »großen und schauerlichen Tag« (GKFA 2.1., 73), den er sich selbst gewählt hat. Deshalb nimmt er die lebenserhaltenden Mahnungen seines Arztes: »Nicht lesen! Nicht denken! Nicht grübeln!« (GKFA 2.1, 74) nur mit Achselzucken auf, denn seine ganze Philosophie besteht ja im Gegenteil darin, sich aufs Sterben einzustimmen, auf einen Tod, der gerade das Telos des Lesens, Denkens, Grübelns ist.

Der Graf glaubt an eine »stete Verbindung zwischen dem Menschen und dem Tode«: daß er mit seinem »Willen […] an seiner Sphäre saugen« – eine Reminiszenz an die Worte des Erdgeists im Faust I (Vs. 483f.) – und ihn »herbeiziehen« kann, »daß er zu dir tritt, zu der Stunde, an die du glaubst …« Ja, dieses Herbeiziehen des Todes bezieht in hybrider Egozentrik auch das eigene Kind ein, das vor ihm sterben muß, damit er befreit von jeder Lebensaufgabe zu dem fixierten Datum den Tod finden kann. Der Tod, so seine Grundüberzeugung, tritt immer aufgrund eines tiefen Einverständnisses des Menschen ein. »Man stirbt nicht, bevor man einverstanden damit ist …« (GKFA 2.1, 75) Das scheint eine Anspielung auf Nietzsches Diktum in der Götzen-Dämmerung (1889) zu sein, man gehe durch keinen anderen zugrunde »als durch sich selbst«, und seinen Rat an die Décadents, sich aus freiem Willen »selbst abzuschaffen«.[32] Das Tagebuch bricht eine Stunde vor Beginn des 12. August ab. Daß der Tod an diesem Tag tatsächlich eintritt, wird durch das Aufhören des Tagebuchs, das Verstummen seines Verfassers indirekt belegt. Der Tod ist das Produkt des Schreibakts, der sich in ihm aufhebt.

Stets bewegt den Tagebuchschreiber die Furcht vor der Banalität des Todes, die kontrastiert mit den hohen Erwartungen von seiner – dionysischen – Erscheinung: »Wie gespannt bin ich auf den letzten Augenblick, den allerletzten! Sollte es nicht ein Augenblick des Entzückens und unsäglicher Süßigkeit sein? Ein Augenblick höchster Wollust?« (GKFA 2.1, 76) Das gemahnt an die Todeserotik von Wagners Tristan und Isolde: die »höchste Lust«, in welcher Isoldes Schlußgesang mit dem Oktavsprung und – pianissimo verhauchten – Ton auf »Lust« gipfelt, oder an den Tod in Hofmannsthals drei Jahre vorher erschienenem Dramolett Der Tor und der Tod, der sich dem vor ihm fürchtenden Toren Claudio mit den Worten vorstellt:

Steh auf! Wirf dies ererbte Graun von dir

Ich bin nicht schauerlich, bin kein Gerippe!

Aus des Dionysos, der Venus Sippe,

Ein großer Gott der Seele steht vor dir.[33]

Freilich, der Schluß des Tagebuchs des Grafen läßt den Tod nicht in diesem erhabenen mythologischen Gewand erscheinen, sondern legt ihm eben die desillusionierenden Worte in den Mund, die der abgewiesene ›zahnarztmäßige‹ Tod in der nächtlichen Vision des Tagebuchschreibers zwei Tage vor seinem Sterbedatum gebraucht hatte, die Worte, welche »so nüchtern, so langweilig, so bürgerlich« klangen und ein grenzenloses »Gefühl von Enttäuschung« in ihm auslösten: »Es ist am besten, wenn wir es gleich abmachen …« (GKFA 2.1, 77f.)

Der Tod als »Enttäuschung« kehrt als Motiv in der fast zur selben Zeit entstandenen Erzählung wieder, die jenen Begriff zu ihrem Titel gewählt hat: Enttäuschung. Sie wurde während der zweiten Italienreise, nach dem dreiwöchigen Venedig-Aufenthalt Thomas Manns im Spätherbst 1896 niedergeschrieben. Das Erzähler-Ich begegnet auf dem Markusplatz in Venedig einem Reisenden, der ihm seine unverkennbar von Schopenhauers Philosophie des »Desengaño«[34] , der Ent-Täuschung, geprägte desillusionistische Weltsicht ausbreitet: das Nichtgenügen der Realität angesichts der Absolutheit des Vorstellungsvermögens, der Erwartungen der Phantasie und des Totalitätsversprechens der Sprache, demgegenüber die Erlebnisqualität der Wirklichkeit versagt.[35] Hier wird ein verbreitetes Décadence-Thema angestimmt, wie es zumal von Paul Bourget immer wieder durchgespielt wird: »die Enttäuschung, die die Vorwegnahme und Literarisierung des Lebens mit sich bringen« (Joëlle Stoupy).[36] Der anonyme Reisende bekennt, daß seine Lebenshaltung bestimmt ist von der »Enttäuschung, die alles, das ganze Leben einem bereitet«. Wie der ungenannte Nietzsche – dessen geistige Physiognomie hier durchschimmert – ist er in einem Pastorenhause aufgewachsen, in dem »ein altmodisch pathetischer Gelehrtenoptimismus herrschte« – der fortschrittsfrohe Geist der Spätaufklärung – und dessen »Kanzelrhetorik« von den vorbehaltlos, ohne jede dialektische Verschränkung gebrauchten »großen Wörtern für Gut und Böse, Schön und Häßlich« bestimmt war (GKFA 2.1, 81). Nietzsches Jenseits von Gut und Böse mag ebenso den palimpsesthaften Untergrund dieser Worte bilden wie wenig später die Rede »Von den Dichtern«, die »zuviel lügen«[37] in Also sprach Zarathustra, wenn der »Unbekannte« (GKFA 2.1, 79) von den »Werke[n] der Dichter« spricht, »die ihre großen Wörter an alle Wände schreiben«, während er doch »nicht umhin kann, jedes große Wort als eine Lüge oder als einen Hohn zu empfinden« (GKFA 2.1, 83). In der Rückschau auf sein Leben bekennt er: »Das Leben bestand für mich schlechterdings aus großen Wörtern, denn ich kannte nichts davon als die ungeheuren und wesenlosen Ahnungen, die diese Wörter in mir hervorriefen. Ich erwartete von den Menschen das göttlich Gute und das haarsträubend Teuflische; ich erwartete vom Leben das entzückend Schöne und Gräßliche, und eine Begierde nach alledem erfüllte mich, eine tiefe, angstvolle Sehnsucht nach der weiten Wirklichkeit, nach dem Erlebnis, gleichviel welcher Art, nach dem berauschend herrlichen Glück und dem unsäglich, unahnbar furchtbaren Leiden.« (GKFA 2.1, 82)

Im Unterschied zur Grundtendenz der Sprachskepsis der Jahrhundertwende, wie sie in Nietzsches nachgelassenem Essay Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne und im Lord-Chandos-Brief Hofmannsthals (1902) ihren repräsentativen Ausdruck gefunden hat, leidet der Unbekannte daran, daß die Wirklichkeit der Sprache nicht standhält, während Hofmannsthals Lord Chandos im Gegenteil die Unzulänglichkeit der Sprache angesichts der Wirklichkeit demonstriert. Wäre Hofmannsthals Lord-Chandos-Brief nicht erst sechs Jahre später als Thomas Manns Enttäuschung erschienen, könnte man annehmen, die Worte des Unbekannten richteten sich gegen eben jenen Brief. »Verzückte Poeten haben mir vorgesungen, die Sprache sei arm, ach, sie sei arm – o nein, mein Herr! Die Sprache, dünkt mich, ist reich, ist überschwenglich reich im Vergleich mit der Dürftigkeit und Begrenztheit des Lebens.« Darin, nicht in ihrer Unzulänglichkeit liegt ihre Fragwürdigkeit: daß ihre Laute »über diese Grenzen hinweglügen«, daß sie »Ahnungen von Erlebnissen erwecken, die es gar nicht giebt«. Vergebens war der Unbekannte immer wieder auf der Suche »nach einem, einem Erlebnis, das meinen großen Ahnungen entspräche«. Doch regelmäßig wurde diese Erwartung enttäuscht, mußte er sich fragen: das ist alles? »Das ist das Ganze?« (GKFA 2.1,82f.) Selbst das Meer, der Inbegriff des Unendlichen, ist ihm nicht wahrhaft unendlich, wird es doch vom Horizont begrenzt. Allein der Blick in den Sternenhimmel läßt ihn von einem Leben träumen, »in dem es keinen Horizont mehr giebt«, in dem »die Wirklichkeit in meinen großen Ahnungen ohne den quälenden Rest der Enttäuschung aufgeht«. Das aber scheint das Versprechen des Todes zu sein. Doch auch ihm traut der Unbekannte nicht mehr, er wird, so argwöhnt er, die »letzte Enttäuschung« sein (GKFA 2.1, 86) – die Furcht, die er mit dem Tagebuch-Ich in Der Tod teilt.

Was den monologisierenden Unbekannten der Venedig-Erzählung – der den Ich-Erzähler monomanisch in seine desillusionistische Suada einhüllt, ohne ihm eine einzige Replik zu erlauben – mit dem Tagebuchverfasser verbindet, ist die gänzlich um sein Ich kreisende Inszenierung des eigenen Lebens und Todes, die sich von der ›enttäuschenden‹ Wirklichkeit nicht lenken lassen will, sondern nach einer rein ästhetischen Selbstbestimmung sucht, die schließlich alle kommunikativen Brücken zur Wirklichkeit abbricht. Scheint dieser Selbstversuch in Der Tod durch die Schlußpointe desillusioniert, so scheitert er in Enttäuschung an dem Absolutheitsanspruch gegenüber der Wirklichkeit. Zieht der Tagebuchschreiber seine Tochter hybrid in seine egozentrische Todesinszenierung hinein, so bekennt der unbekannte Venedig-Besucher, daß er alle menschlichen Beziehungen verloren, »einsam, unglücklich und ein wenig wunderlich geworden« ist (GKFA 2.1, 85). Indem er die conditio humana, ihre Begrenztheit durch einen Horizont, die Grenzen der Menschheit, mit Goethe zu reden, nicht anerkennen will, tritt er aus dem ›Leben‹ heraus, ist es doch nach Nietzsches zweiter ›Unzeitgemäßer Betrachtung‹ Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (1874) ein »allgemeines Gesetz«, daß »jedes Lebendige […] nur innerhalb eines Horizontes gesund, stark und fruchtbar werden« kann.[38]

Thomas Manns Pathographie des an der enttäuschenden Wirklichkeit – aufgrund seines Absolutheitsanspruchs ihr gegenüber – Leidenden sei verglichen mit Hofmannsthals selbst- und zeitdiagnostischen Aufzeichnungen Ad me ipsum