4,99 €

Mehr erfahren.

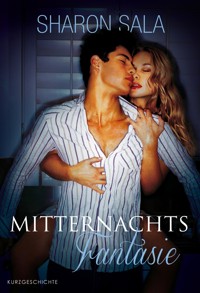

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Packende Romantic Suspense der Bestsellerautorin Sharon Sala

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Clay und Francesca sind glücklich verheiratet. Doch als Clay eines Abends nach Hause kommt, findet er das Haus verlassen vor - von Francesca fehlt jede Spur. Zwei Jahre vergehen, in denen Clay sogar verdächtigt wird, seine eigene Frau ermordet zu haben.

Bis Francesca eines Tages plötzlich wieder vor ihm steht, in ihrem gemeinsamen Haus. Clay, der fest davon überzeugt war, dass sie ihn verlassen hatte, ist hin und her gerissen zwischen Wut und Wiedersehensfreude. Er will Antworten. Das Problem: Francesca kann sich nicht erinnern ...

Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Das Tattoo" erschienen.

Weitere Romantic-Suspense-Romane von Sharon Sala bei beTHRILLED u.a.: "Wie ein stummer Schrei", "Im Zeichen der roten Rose" und "Wie ein stummer Schrei".

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 384

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber den AutorWeitere Titel der AutorinTitelImpressum1. KAPITEL2. KAPITEL3. KAPITEL4. KAPITEL5. KAPITEL6. KAPITEL7. KAPITEL8. KAPITEL9. KAPITEL10. KAPITEL11. KAPITEL12. KAPITEL13. KAPITEL14. KAPITEL15. KAPITEL16. KAPITEL17. KAPITELEPILOGÜber dieses Buch

Clay und Francesca sind glücklich verheiratet. Doch als Clay eines Abends nach Hause kommt, findet er das Haus verlassen vor – von Francesca fehlt jede Spur. Zwei Jahre vergehen, in denen Clay sogar verdächtigt wird, seine eigene Frau ermordet zu haben.

Bis Francesca eines Tages plötzlich wieder vor ihm steht, in ihrem gemeinsamen Haus. Clay, der fest davon überzeugt war, dass sie ihn verlassen hatte, ist hin und her gerissen zwischen Wut und Wiedersehensfreude. Er will Antworten. Das Problem: Francesca kann sich nicht erinnern …

Über die Autorin

Sharon Sala veröffentlichte ihr erstes Buch 1991. Die New-York-Times-Bestsellerautorin schreibt sehr erfolgreich in fünf unterschiedlichen Genres und ist besonders bekannt dafür, dass sie in ihren Romanen gekonnt sinnliche Romantik und fesselnde Spannung miteinander verknüpft. Sie wurde unter anderem mit dem Career Achievement Award des Romantic Times Magazine ausgezeichnet. Ihre Fans kennen sie auch unter dem Namen Dinah McCall.

Weitere Titel der Autorin:

Eine fast perfekte Lüge

Blutroter Schnee

Der ohne Sünde ist

Wie ein stummer Schrei

Im Zeichen der roten Rose

SHARON SALA

TIEFUNTERDIEHAUT

Aus dem Amerikanischen von Emma Luxx

beTHRILLED

Digitale Erstausgabe

»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment

Für die Originalausgabe:

Copyright © 1999 by Sharon Sala

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Remember Me«

Originalverlag: Mira Books, Toronto

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition is published by arrangement with Harlequin Books S.A.

This is a work of fiction, Names, characters, places and incidents are either the product of the author’s imagination or are used factiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, business establishments, events or locales is entirely coincidental.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30131 Hannover

Für die deutschsprachige Erstausgabe:

Copyright © der deutschen Übersetzung 2005 by MIRA Taschenbuch

Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Das Tattoo«

Verlag: Cora Verlag GmbH & Co. KG, 20350 Hamburg

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause

Covergestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Aleshyn_Andrei | JAMES PIERCE | Sergey Nivens | Yanchous

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-4226-0

Bei diesem eBook handelt es sich um die digitale Erstausgabe des bereits unter dem Titel »Das Tattoo« bei MIRA Taschenbuch erschienenen Werks.

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

1. KAPITEL

»Na komm, Francesca. Komm schon her, Baby.«

Mit sorgenvollem Blick hatte Frankie LeGrand die schwarzen Wolken beobachtet, die am Himmel über Denver aufzogen, doch der Klang der Stimme ihres Mannes verscheuchte ihre düsteren Gedanken. Sie wandte sich vom Fenster ab und kehrte dem drohenden Unwetter den Rücken.

»Ich denke, es wird bald Regen geben«, sagte sie.

»Und ich denke, dass mir das ziemlich egal ist.«

Frankie lächelte. Sie war seit genau einem Jahr mit Clay LeGrand verheiratet, und dass er in der Regel immer nur genau das tat, wonach ihm gerade der Sinn stand, war einer der Gründe, warum sie ihn liebte. Alles sprach dafür, dass das auch heute so sein würde.

Er lehnte am Türrahmen, und sie musterte ihn vom Scheitel bis zur Sohle, um sich zu vergewissern, dass er sich auf das aufziehende Unwetter eingestellt hatte.

Er trug seine Arbeitskleidung – blaue Jeans, ein langärmeliges Flanellhemd, Jeansjacke und Stiefel. Seinen Schutzhelm hatte er wahrscheinlich draußen im Truck. Als Vorarbeiter in der Baufirma seines Vaters fuhr er niemals ohne ihn zur Arbeit.

Draußen, direkt über ihnen, war das erste Donnergrollen zu hören und ließ die Fensterscheiben leise klirren. Obwohl das Wetter für einen Oktobertag in Colorado nicht ungewöhnlich war, umfasste Frankie fröstelnd ihre Oberarme. Bald würde der Winter beginnen, und sie hasste die Kälte.

»Soll ich dich wärmen?«, fragte Clay.

»Nichts lieber als das.«

Als er seine Arme um sie legte und sie fest an sich drückte, schloss sie die Augen und genoss es, seine Nähe zu spüren. Sie fühlte sein flauschiges Hemd an ihrer Wange und atmete tief ein.

»Hmm, riechst du gut«, flüsterte sie.

»Francesca …« Seine Stimme klang jetzt fast wie ein Knurren.

»Habe ich etwas falsch gemacht, Clay?«

Er grinste. »Wie kommst du darauf?«

»Weil du normalerweise nur knurrst, wenn du mir böse bist.«

Er runzelte die Stirn. »Ich bin dir doch nie böse. Das weißt du ganz genau.«

Sie musterte ihn skeptisch. »Dann bist du eben ungehalten. Du musst es gar nicht leugnen, oder glaubst du, ich hätte das Gesicht nicht bemerkt, das du neulich gezogen hast, als mich dieser junge Mann an der Supermarktkasse angelächelt hat?«

»Da könntest du Recht haben«, brummte er. Dann schob er sie sanft vor sich her in Richtung Schlafzimmer und hörte nicht auf, sie zu küssen, bis sie das Bett erreicht hatten.

»Du wirst zu spät zur Arbeit kommen.«

Er ließ seine Hand unter ihr Hemd gleiten, als habe er ihre Ermahnung nicht gehört.

»Was meinst du, was dein Vater sagen wird?«

»Wahrscheinlich so etwas wie ›Wo bleiben meine Donuts, verdammt noch mal?‹«

Ihr perlendes Lachen ließ ihn zusammenzucken. Er liebte sie so sehr, dass es ihm manchmal fast Angst machte. Diese Liebe machte ihn schwach, und Clay LeGrand hatte sich in seinem Leben noch nie schwach gefühlt.

Sie spürte Geborgenheit in seiner Umarmung. Clay war ein gewissenhafter Mann, und eine kleine Verspätung würde ihn bestimmt nicht gleich seinen Job kosten. Vor allem nicht, wenn er mit einer großen Tüte Donuts auftauchte – natürlich mit Schokoladenüberzug, denn die mochte sein Vater am liebsten.

Sie gab sich seinen Küssen hin und genoss es, seine warmen Lippen auf ihrer Haut zu spüren. Als er anfing, mit der Zunge ihre Brustwarzen zu umspielen, seufzte sie leise auf und schloss die Augen. Clay war das Beste, was ihr in ihrem ganzen Leben passiert war. Sie war im Waisenhaus aufgewachsen und niemand war für sie da gewesen – bis sie ihn kennen gelernt hatte. Er war nicht einfach nur ihr Ehemann, er war ihr Ein und Alles. Sanft nahm sie sein Gesicht in beide Hände und stoppte die zärtlichen Erkundungen seiner Zunge.

»Clay?«

Er stützte sich auf einen Ellbogen und sah sie an. »Was ist, Liebes?«

»Als ich eben am Fenster stand …«

Er fixierte das von ihren dunklen Haaren umrahmte Gesicht und dachte, dass er sich daran wohl niemals satt sehen würde.

»Ja?« murmelte er.

»Was wolltest du da gerade sagen?«

»Dass du in meinem Hemd wirklich verflucht sexy aussiehst.« Er spürte das Verlangen in sich aufsteigen, als seine Augen über ihren nackten Körper glitten. Ihr Haar war zerzaust, und sie wirkte noch immer etwas verschlafen. »Aber nackt siehst du noch viel besser aus.«

Als er zärtlich über ihren Bauch streichelte, wölbte sie sich ihm verlangend entgegen. Dann umfasste sie seine Hand und hielt sie fest.

Er sah ihr in die Augen. »Ist irgendwas?«

»Ich glaube, ich sterbe vor Verlangen, wenn du mich jetzt nicht auf der Stelle liebst.«

Er grinste. Das war eine Bitte, die sie nicht zweimal äußern musste.

Draußen hatten die schwarzen Wolken ihre Drohung wahrgemacht. Ab und zu unterbrach ein kräftiger Donnerschlag das heftige Prasseln des Regens, der gegen die Fenster schlug. Doch gegen ihre stürmische Liebe vermochte er nichts auszurichten.

Der Tag schleppte sich zäh von einer Stunde zur nächsten. Obwohl es überwiegend Innenarbeiten zu erledigen galt, erwies sich der Regen als äußerst lästig. Er war zu stark, um das Dach an der nördlichen Seite des Gebäudekomplexes fertig zu decken. Clays Vater war bereits am Mittag nach Hause gefahren und hatte die Arbeiter Clays Aufsicht überlassen. Gegen vier ließ Clay die Leute Feierabend machen. Sie lagen gut in der Zeit, und es war angenehm, einmal früher nach Hause zu kommen. Frankie und er könnten sich vielleicht eine Pizza liefern lassen, und falls ihnen zu kalt wurde, würden sie den Kamin anmachen. Frankie würde das gefallen. Er wusste, wie sehr sie die Kälte hasste.

Auf dem Heimweg hielt Clay am Supermarkt. Durch den prasselnden Regen und tiefe Wasserpfützen rannte er zum Eingang und blieb dann vor dem Münztelefon direkt neben der Tür stehen. Er wollte Frankie fragen, ob er noch irgendetwas mitbringen solle.

Ihn fröstelte in seinen nassen Kleidern, als er die Münzen in den Schlitz fallen ließ. Dann ertönte das Freizeichen, und er wartete sehnsüchtig darauf, Frankies Stimme zu hören. Aber sie nahm nicht ab. Schließlich legte er auf. Klappernd spuckte der Fernsprecher die Münzen wieder aus. Gedankenverloren steckte er sie ein und ging in den Supermarkt. Wahrscheinlich stand Frankie gerade unter der Dusche und hatte das Klingeln deshalb nicht gehört. Ein paar Minuten später sprintete er mit einer großen Packung Rocky-Road-Eiscreme unterm Arm zurück zum Auto.

Um Viertel vor fünf bog er in die Einfahrt ihres Hauses ein und stellte den Motor ab. Noch immer regnete es so stark, dass er kaum die Umrisse des Hauses erkennen konnte. Die Wassermassen, die sich vom Himmel ergossen, kamen ihm beinahe wie eine undurchdringliche Wand vor. Überrascht spürte er, dass ihm dieser Gedanke Angst machte. Er wunderte sich über sich selbst, denn düstere Fantasien waren ihm normalerweise fremd. Er schob die durchgeweichte Papiertüte mit der Eispackung unter seine Jacke, stieg aus dem Truck und rannte dann in langen Sprüngen hinüber zum Haus. Als er für einen Moment den kindlichen Wunsch verspürte, so schnell zu laufen, dass ihn kein Regentropfen einholen konnte, musste er über sich selbst lachen, aber dann hatte er auch schon die Haustür erreicht.

»Frankie … ich bin’s!«, rief er, wobei er, immer noch in sich hineingrinsend, Jacke und Schuhe auszog. »Hey, Honey! Ich habe dir eine Überraschung mitgebracht!«

Er schnappte die Tüte, die er kurz abgelegt hatte, ging in Richtung Küche und erwartete jeden Moment, Frankie aus einem der Zimmer kommen zu sehen – aus irgendeinem. Auf halbem Weg zum Wohnzimmer blieb er abrupt stehen, wandte sich um und sah den Flur entlang. Bis auf den prasselnden Regen draußen war es völlig still im Haus, und plötzlich spürte er, dass sich ihm die Nackenhaare sträubten.

Die Haustür.

Sie war nicht abgeschlossen gewesen.

Er lauschte in die Stille. Aus keiner Richtung war irgendein vertrautes Geräusch zu hören. Kein Radio. Kein Fernseher. Und auch kein Rauschen der Dusche. Nur das monotone Prasseln des Regens. Er drückte die Tüte fester an sich.

»Frankie? … Francesca, bist du da?«

Keine Antwort.

Plötzlich fühlte er, wie die Kälte der Eiscreme seine nasse Kleidung durchdrang. Er sah an sich hinab und war beinahe überrascht darüber, dass er die Packung immer noch fest an seinen Körper gepresst hielt. Dann ging er weiter.

Im gleichen Moment, in dem er die Küche betrat, erbebte das Haus unter einem Donnerschlag, der so gewaltig war, dass er das Geschirr in den Hängeschränken klirren zu hören glaubte. Clay zuckte unwillkürlich zusammen, als wenn jemand auf ihn geschossen hätte.

»Verdammt!«, stieß er aus. Dann ging er auf die Tiefkühltruhe zu, doch auf halbem Wege blieb er wie versteinert stehen. Diesmal allerdings nicht wegen des Gewitters, sondern weil sein Blick auf eine zerbrochene Tasse gefallen war, die in einer Kaffeelache auf dem Boden lag. Dass eine Kaffeetasse zu Bruch ging, passierte schon mal. Aber dass Frankie die Bescherung nicht aufgeräumt hatte und einfach weggegangen war, war mehr als seltsam. Plötzlich stieg Panik in ihm auf, seine Atemzüge wurden schneller und flacher, bis er schließlich merkte, dass er nach Atem rang.

Er wirbelte herum und rannte aus der Küche, immer wieder nach Frankie rufend.

Durch das Wohnzimmer.

Über den Flur.

In ihr gemeinsames Schlafzimmer.

Das Bett war noch genauso zerwühlt wie am Morgen, als er das Haus verlassen hatte. Er versuchte seine Panik in den Griff zu bekommen, indem er sich ganz bewusst daran erinnerte, wie er vor wenigen Stunden noch hier mit ihr geschlafen hatte.

Sein Hemd, das sie während der Nacht getragen hatte, lag neben dem Schrank auf dem Fußboden, so als ob sie sich in aller Eile angezogen und es dabei achtlos fallengelassen hätte. Das Schlafzimmer so unaufgeräumt zu hinterlassen, war für Frankie absolut untypisch. Sie war sehr ordentlich, beinahe schon pingelig. Ungläubig schüttelte er den Kopf, dann ging er ins Bad. Als er das verschmierte Blut am Rand des Waschbeckens sah, blieb ihm fast das Herz stehen.

»Großer Gott«, flüsterte er und spürte, dass er weiche Knie bekam. »Heilige Mutter Gottes, bitte nicht.«

Auf zitternden Beinen lief er durch das Haus. Seine Finger fühlten sich an wie Eiszapfen, und es dauerte einen Moment, bis er begriff, dass er immer noch die Eispackung umklammert hielt.

Auf dem Weg zur Tiefkühltruhe sagte ihm irgendetwas – entweder sein Instinkt oder eine böse Vorahnung –, dass er außer dem Telefon besser nichts anrühren sollte.

Er warf die nun vollends durchgeweichte Tüte auf den Küchentisch und griff nach dem schnurlosen Telefon, das auf dem Schränkchen daneben lag. Er versuchte sich einzureden, dass er sich in etwas hineinsteigerte. Dass Leuten wie ihnen so etwas nicht passierte. Frankie, die in einer Bibliothek arbeitete, hatte heute eigentlich ihren freien Tag, aber vielleicht war sie ja für eine krank gewordene Kollegin eingesprungen? Vielleicht war sie ja bloß zur Arbeit gegangen und hatte sich beeilen müssen?

Nachdem er die Nummer gewählt hatte, schloss er die Augen und atmete tief durch, um sich zu beruhigen.

»Stadtbibliothek Denver, Mary Albright«, meldete sich die Stimme am anderen Ende.

Er sah die Frau mittleren Alters mit den leuchtend kupferroten Haaren vor sich. »Hallo, Mary, hier ist Clay. Ist Frankie da?«

»Frankie? Nein, die hat doch heute frei. Sie kommt erst übermorgen wieder.«

Der Hoffnungsschimmer erlosch. »Ja, ich weiß«, erwiderte er. »Ich dachte bloß … dass vielleicht jemand krank geworden ist.«

»Nein, tut mir leid, Clay. Ist alles in Ordnung bei Ihnen?«

Er erschauerte. »Ich weiß nicht.« Dann legte er einfach auf und wählte die nächste Nummer

»LeGrand«, meldete sich seine Mutter.

»Hallo, Mom, ich bin’s, Clay. Frankie ist nicht zufällig bei dir, oder?«

Betty LeGrand stutzte, als sie die Panik in der Stimme seines Sohnes hörte.

»Nein, hier ist sie nicht. Seit gestern Vormittag habe ich nichts mehr von ihr gehört.«

»Und Dad?«

»Oh, der bestimmt auch nicht«, gab Betty zurück. »Ich bin sicher, dass er es mir erzählt hätte, wenn er …«

»Frag ihn.«

»Aber Clay, ich …«

»Verdammt, frag ihn einfach, okay?«

Betty zuckte zusammen. »Ja, sicher, Clay. Eine Sekunde.«

Er wartete und versuchte sich einzureden, dass alles nur ein böser Traum war.

»Clay?«

»Ich bin noch dran, Mom.«

»Er hat auch nicht mit ihr gesprochen.«

Clay bekam so weiche Knie, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte.

»Okay, danke, Mom.«

»Nichts zu danken«, sagte Betty. »Können wir irgendetwas tun?«

»Nein … zumindest nicht, dass ich wüsste. Ach, und Mom …«

»Ja?«

»Entschuldige bitte, dass ich so unwirsch war.«

»Schon gut. Aber meinst du nicht, wir sollten nach ihr suchen? Vielleicht ist sie ja bei dem Wetter irgendwo mit dem Auto liegen geblieben.«

Er schloss die Augen. Sie hatten nur ein Auto, und mit dem war er am Morgen zur Arbeit gefahren. »Nein. Mit dem Truck war ich unterwegs. Ich muss jetzt Schluss machen, ich melde mich später wieder.«

Er wählte erneut und wartete ungeduldig, dass abgenommen wurde.

»911, wollen Sie einen Notfall melden?«

»Ich glaube, meiner Frau ist etwas passiert.«

»Ist sie im Moment bei Ihnen, Sir?«

Clay, der sich alle Mühe gab ruhig zu bleiben, überhörte die kalte Routine, die in der Stimme der Frau mitschwang.

»Nein. Ich bin eben von der Arbeit nach Hause gekommen und habe die Haustür unverschlossen vorgefunden. In der Küche liegt eine zerbrochene Tasse in einer Kaffeelache auf dem Boden, und das Waschbecken ist voller Blut.«

»Sind Sie Clay LeGrand aus der Denver Avenue 1943?«

»Ja.«

»Sind Sie ebenfalls verletzt, Sir?«

»Nein«, erwiderte Clay gereizt. »Ich habe es Ihnen doch gesagt … ich bin eben erst nach Hause gekommen.«

»Ich schicke einen Streifenwagen, Sir.«

»Okay, danke«, erwiderte Clay wie betäubt. Er konnte es immer noch nicht fassen, dass er das war, dem das gerade alles geschah.

»Bleiben Sie bitte, wo Sie sind, bis die Polizei eintrifft, Sir«, sagte die Frau in der Notrufzentrale.

Er spürte Verärgerung in sich aufsteigen. Wo zum Teufel sollte er ohne Frankie schon hingehen?

Kurz nach den drei Streifenwagen trafen auch zwei Detectives ein, und es dauerte nicht lange, bis Clay klar wurde, dass die Polizei offenbar entschlossen war, ihn für das Verschwinden seiner Frau verantwortlich zu machen. Aber das durfte nicht geschehen, weil die Ermittlungen so in einer Sackgasse enden würden. Und sie mussten Frankie finden. Er konnte nicht ohne sie leben.

»So, und Sie sagen also, dass Sie Ihre Frau heute Morgen gegen acht zum letzten Mal gesehen haben?

Clay holte tief Luft, um sich zu beruhigen. Als ihm der mit Schweiß vermischte Geruch seiner nassen Kleider in die Nase stieg, wurde ihm beinahe übel. Die Vorstellung, dass Frankie irgendwo da draußen in dem Unwetter sein könnte, brachte ihn langsam, aber sicher um den Verstand. Er wusste nicht, wo sie war, aber er wusste, dass sie nicht aus freien Stücken weggegangen war, wo immer sie jetzt auch sein mochte.

»Nein, das habe ich nicht gesagt, und das wissen Sie auch ganz genau. Ich habe gesagt, dass ich das Haus erst kurz vor neun verlassen habe.«

Detective Avery Dawson warf einen Blick in sein Notizbuch. »Ach ja, richtig.« Dann fixierte er Clay wieder mit einem durchdringenden Blick. »Aber Sie sagten auch, dass Sie normalerweise um acht Uhr anfangen zu arbeiten.«

Jetzt riss Clay der Geduldsfaden. »Das ist richtig«, sagte er, während er aufstand und sich drohend vor dem stämmigen Detective aufbaute.

»So, und jetzt hören Sie mir genau zu, ich sage es Ihnen noch einmal. Ich liebe meine Frau. Wir hatten gestern unseren ersten Hochzeitstag. Ich bin heute Morgen zu spät zur Arbeit gekommen, weil ich noch mal mit ihr ins Bett gegangen bin.« Seine Stimme brach, aber er behielt sie unter Kontrolle. »Als ich wegging, hatte sie mein Hemd an … und ein Lächeln auf den Lippen. Verstehen Sie, was ich meine?«

Einer der anwesenden Polizisten kicherte leise. Dawson warf ihm einen rügenden Blick zu, dann richteten sich seine Augen wieder auf Clay.

»Ja, Mr. LeGrand, ich verstehe, was Sie meinen. Aber ich bekomme nur Antworten, wenn ich Fragen stelle. Verstehen Sie, was ich meine?«

Clay bebte vor Wut. »Alles, was ich aus Ihrem Verhalten mir gegenüber schließen kann, ist, dass Sie mich für Frankies Verschwinden verantwortlich machen wollen, vermutlich, weil das für Sie am einfachsten wäre. Aber so bekomme ich meine Frau nicht zurück.« Er ballte seine Hände zu Fäusten und ließ sie krachend auf die Tischplatte fallen. »Verstehen Sie denn nicht? Himmel, ja, ich bin wütend, aber vor allem bin ich außer mir vor Angst um meine Frau.«

Dawson beobachtete sein Gegenüber genau. LeGrand war aggressiv, und er war es von Anfang an gewesen. Normalerweise dauerte es eine Weile, bis sich ein Verdächtiger im Laufe seiner Befragung in die Ecke gedrängt fühlte. Dawsons Adrenalinspiegel stieg an, und er war sich sicher, dass der Mann, der hier vor ihm saß, Dreck am Stecken hatte.

»Sie sind ganz schön impulsiv, LeGrand.«

»Hören Sie«, erwiderte Clay mit heiserer Stimme, weil ihm plötzlich die Tränen in die Augen schossen. »Ich verlange nur eins von Ihnen: Bringen Sie mir meine Frau zurück.«

Das war der Moment, in dem Avery Dawson an seiner Theorie zu zweifeln begann. Immerhin bestand die Möglichkeit, dass der Kerl die Wahrheit sagte. Trotzdem, die Geschichte, die er ihnen da auftischte, klang einfach erfunden. LeGrand schien irgendwas zu wissen, das er ihnen verheimlichte. Irgendetwas an seiner Geschichte stimmte nicht. Dawson kniff die Augen zusammen. Entweder war der Mann ein ausgezeichneter Schauspieler … oder aber er sagte die Wahrheit.

Während Dawson über diese Möglichkeit nachdachte, kam ihm in den Sinn, dass es für ihn vielleicht Zeit wurde, in Ruhestand zu gehen. Früher hatte er seine Ermittlungen nicht so voreilig begonnen. Wenn er ehrlich war, musste er sich eingestehen, dass er von Anfang an entschlossen gewesen war, den Mann für schuldig zu halten, für was auch immer. Und auch nachdem er ihm eine geschlagene Stunde lang immer wieder dieselben Fragen gestellt und dieselben Antworten bekommen hatte, war er nicht willens gewesen, seine Meinung zu ändern oder zumindest in Frage zu stellen – bis zu diesem Moment. Er hatte immer wieder nach Gründen gesucht, um LeGrand für das angebliche Verschwinden seiner Frau verantwortlich zu machen, statt nach anderen Spuren zu suchen. Angewidert von sich selbst und von dem Job, der ihn so hart und skrupellos gemacht hatte, klappte Dawson sein Notizbuch zu und steckte den Stift ein.

»Ich schätze, das war’s dann erst mal«, sagte er. »Sie hören von uns.«

Clay winkte angeekelt ab, dann griff er nach dem Telefon und dem Telefonbuch, das danebenlag.

»Was haben Sie vor?«, fragte Dawson.

»Ich werde einen Privatdetektiv anrufen. Ich will, dass meine Frau gefunden wird.«

»Wenn sie entführt wurde, wie Sie offenbar vermuten, dann sollten Sie warten, bis jemand mit einer Lösegeldforderung an Sie herantritt.«

Clay schnaubte verächtlich. »Es wird keine Lösegeldforderung geben.«

Dawson fühlte sich abermals in seinem ersten Eindruck bestätigt, denn woher sollte Clay das wissen, außer …

»Wie kommen Sie darauf?«, fragte er.

Clay beugte sich vor. »Ich muss leider feststellen, dass Sie offenbar ziemlich schwer von Begriff sind. Also, noch mal von vorn: Ich verdiene keine zweitausend Dollar im Monat und meine Frau hat nur eine Teilzeitstelle in der Stadtbibliothek. Ich habe keine vermögenden Eltern und Frankie ist Waise. Uns gehört ja noch nicht mal das Haus. Welches Lösegeld sollte ein Entführer also verlangen? Außer den Schlüsseln für meinen acht Jahre alten Truck habe ich nichts zu bieten.«

Dawson schoss Zornesröte ins Gesicht. Der Mann hielt ihn offensichtlich für den Trottel vom Dienst.

»Und ich nehme an, dass Ihre Frau nicht zufällig eine Lebensversicherung zu Ihren Gunsten abgeschlossen hat?«

Clay verspürte eine unbändige Lust, dem Kerl die Faust ins Gesicht zu schlagen. Er bleckte die Zähne und zwang sich, sich auf die Frage zu konzentrieren, statt auf den Mann, der sie gestellt hatte.

»Es ist genau andersherum. Wenn ich sterbe, bekommt Frankie eine halbe Million. Sollte sie hingegen sterben, bleibt mir nur ein gebrochenes Herz. So, und wenn Sie jetzt fertig sind, würde ich gern ein paar Anrufe machen.«

Ohne auf Dawsons Einverständnis zu warten, nahm Clay das Telefon und das Telefonbuch und stampfte aus dem Zimmer. Die beiden Streifenpolizisten warfen dem Detective einen fragenden Blick zu.

»Was ist mit meinem Partner, ist er schon zurück?« brauste der auf.

Einer der beiden schüttelte den Kopf. »Nein, Sir. Ramsey befragt immer noch die Nachbarn.«

Dawson stakste zur Eingangstür. Erst das Unwetter, nun dieser undurchsichtige Fall. Der Tag hing ihm zum Hals heraus.

Als er die Vordertür öffnete und auf die Veranda trat, peitschte der Wind den Regen gegen seine Hosenbeine. Er trat einen Schritt zurück und suchte Schutz unter dem kleinen Vordach, während er die Straße nach dem Auto absuchte, mit dem Ramsey unterwegs war. Endlich sah er den Wagen ganz am Ende der Straße stehen. Kurz darauf kam Ramsey aus dem Haus. Dawson winkte ihm zu und signalisierte ihm, dass er mit seiner Befragung fertig war. Ramsey stieg in den Wagen und fuhr langsam auf das Haus der LeGrands zu. Avery Dawson stapfte mit polternden Schritten über die Veranda, hinaus in den Regen.

»Elendes Sauwetter«, brummte er, als er sich auf den Sitz neben Ramsey fallen ließ und die Tür hinter sich zuschlug.

Paul Ramsey grinste. »Mann, du bist doch nicht aus Zucker. So ein zäher alter Brocken wie du!«

Dawson lehnte sich mit einem lauten Aufseufzen zurück. »Ja, da hast du wahrscheinlich Recht.«

Ramsey trat aufs Gaspedal. »Was ist los mit dir? Willst du etwa schlappmachen? Um diese Tageszeit? Wir sind doch gerade erst zehn Stunden im Dienst. Der Tag ist noch jung.«

Dawson seufzte. »Der Tag vielleicht, ich aber nicht.«

Ramsey blickte zur Seite und sah seinen Partner fragend an.

»Ich bin mit Vorurteilen in diese Ermittlung hineingegangen. Und darauf bin ich alles andere als stolz«, erklärte Dawson.

»Dann glaubst du also, der Ehemann sagt die Wahrheit?«

Dawson zuckte die Schultern. »Vielleicht … vielleicht auch nicht. Hast du irgendwas herausgefunden?«

»Eine Nachbarin, die ein paar Häuser die Straße runter wohnt, hat berichtet, dass sie heute Vormittag, als sie vom Einkaufen kam, an der roten Ampel fast von einem Auto mit dunkel getönten Scheiben umgefahren wurde. Sie glaubt gesehen zu haben, dass es vor dem Haus der LeGrands geparkt hatte, aber sie ist sich nicht sicher.«

»Ich nehme nicht an, dass sie sich die Nummer gemerkt hat?«

Ramsey schüttelte den Kopf.

Dawson seufzte. »Warum überrascht mich das nicht?«

»Und was haben wir als nächstes auf dem Zettel?«, fragte Ramsey.

Dawson stieß noch einen Seufzer aus. »LeGrands Aussage überprüfen und hoffen, dass wir irgendwo eine Spur finden … und gleichzeitig darum beten, dass dieser verdammte Regen endlich aufhört. Ich habe es nämlich satt, ständig mit nassen Füßen nach Hause zu kommen.«

Clay saß in einer Ecke des Wohnzimmers und starrte durch das Fenster hinaus in die Dunkelheit. Im Haus war es jetzt still. Die Polizei war schon seit Stunden weg und auch seine Eltern, die wenig später auf der Bildfläche erschienen waren, waren wieder gegangen. Ihre Sorge hatte seine Angst nur noch verstärkt. Frankie war sein Leben gewesen, und nun, da sie nicht mehr da war, erschien ihm alles unwirklich.

Er zuckte zusammen, als der Regen erneut gegen die Fenster zu trommeln begann. Die Temperatur sank kontinuierlich von Stunde zu Stunde. Der Wetterbericht hatte sogar Schnee vorausgesagt.

Als ihn das Heulen einer Sirene aus seinen Gedanken riss, stemmte er sich aus seinem Sessel hoch und ging zur Eingangstür. Ein starker Windstoß peitschte ihm den Regen ins Gesicht, während er auf der Schwelle stand und in die Nacht hinausschaute. Die Regentropfen glitzerten im Schein der Straßenlaternen wie ein Meer aus Tränen, das sich im Rinnstein sammelte und in den Gully floss. Er trat auf die Veranda hinaus und spähte in die Dunkelheit, in der verzweifelten Hoffnung, Frankie würde vielleicht wunderbarerweise plötzlich am Ende der Straße auftauchen. Doch er sah und hörte nichts außer dem Regen.

Er begann zu zittern. Das konnte doch alles nicht wahr sein. Bestimmt gab es irgendeine ganz einfache Erklärung, die ihm bloß noch nicht eingefallen war. Es musste ganz einfach eine Erklärung geben.

Verdammt, hatte er nicht geschworen, seine Frau immer und überall zu beschützen? In seiner Kehle stieg ein heiseres Schluchzen auf. Du lieber Gott. Aber wie sollte er sie denn beschützen, wenn er nicht einmal wusste, wo sie steckte?

Er überquerte die Veranda und trat hinaus ins Freie. Der Regen, den ihm der eisige Wind ins Gesicht trieb, bohrte sich wie Nadelspitzen in seine Haut. Sein Herz hämmerte wild und sein Magen zog sich zusammen. Jeder Atemzug war eine Qual.

Das nasse Haar klebte ihm wie eine schwarze Kappe am Kopf, seine Kleider waren völlig durchgeweicht. Als er die Straßenmitte erreicht hatte, blieb er stehen, hob schützend die Hände über seine Augen und starrte zuerst in die eine, dann in die andere Richtung. Doch um ihn herum war nichts als Regen. Dann wurde er von seinem Schmerz übermannt. Er warf den Kopf in den Nacken und schrie ihren Namen so laut er konnte hinaus in die Dunkelheit.

»Francesca!«

Doch es kam keine Antwort.

2. KAPITEL

Denver, Colorado: Zwei Jahre später

Der Oktoberregen trommelte auf Clay LeGrands Schutzhelm, als er seinen Werkzeuggürtel auf den Beifahrersitz seines Trucks warf.

»Okay, Leute, das war’s dann. Schluss für heute. Wir können erst weitermachen, wenn der Regen aufhört.«

Während die Männer zu ihren Trucks gingen, grummelten sie in sich hinein, aber insgeheim mussten sie ihrem Boss Recht geben. Bei so einem Wetter zu arbeiten, wäre äußerst riskant gewesen, und keiner von ihnen wollte schließlich in einem Krankenhausbett landen.

Bevor Clay in seinen Truck stieg, ließ er seinen Blick noch ein letztes Mal über den Bauplatz schweifen. Natürlich hatte er jetzt, nachdem er hier der Chef war, mehr Arbeit und wesentlich mehr Verantwortung als früher. Andererseits war es für seine Nerven das einzig Richtige gewesen, die Anteile seines Vaters zu übernehmen.

Er ließ den Motor an und setzte zurück, um gleich darauf noch einmal anzuhalten und in den Rückspiegel zu schauen. Alles schien in Ordnung. Mit einem letzten Aufseufzen legte er den Vorwärtsgang ein und fuhr zur nahe gelegenen Schnellstraße.

Während der vergangenen zwei Jahre hatte er hart um seinen guten Ruf kämpfen müssen – um seinen eigenen und den der Firma. Die Polizei hatte Ermittlungen gegen ihn eingeleitet, und in den Medien hatte es immer wieder Hetzkampagnen gegen ihn gegeben. Obwohl natürlich niemand die immer nur hinter vorgehaltener Hand ausgesprochenen Anschuldigungen beweisen konnte.

Eine Frau war auf mysteriöse Weise verschwunden, und irgendwem musste man schließlich die Schuld daran geben. Da war es offenbar das Einfachste, sich an den Ehemann zu halten – und das war in diesem Fall Clay. Die Tatsache, dass es in seinem Leben Nacht geworden war, schien außer ihn selbst und natürlich seine Eltern niemanden zu interessieren. Dieses bittere Resümee musste Clay ziehen, und es hatte ihn hart gemacht. Es gab nur noch selten etwas, das ihm unter die Haut ging. Und obwohl er sich nach einer Zeit des Rückzugs wirklich bemüht hatte, wieder im Leben Tritt zu fassen, war ihm das bisher noch nicht gelungen.

So wie an den meisten Tagen fürchtete er sich auch heute davor, nach Hause zu kommen. Weil dieses Zuhause in Wahrheit kein Zuhause mehr war, sondern allenfalls noch ein Schlafplatz. Seine Eltern versuchten ihn schon seit Monaten zu einem Umzug zu überreden, aber er konnte sich noch nicht dazu entschließen. In diesem kleinen Fachwerkhaus war er früher einmal glücklich gewesen. Hier hatte er Francesca zum letzten Mal gesehen, und wenn er ginge, würde er diese Verbindung kappen. Dazu aber war es für Clay noch zu früh.

In den vergangenen beiden Jahren hatte er zahlreiche Stunden damit verbracht, kreuz und quer durch das Land zu reisen, um sich in allen möglichen Leichenschauhäusern nicht identifizierte Tote anzusehen. Irgendwann war dabei etwas in ihm abgestorben. Er fuhr zwar immer noch hin, wenn er angerufen wurde, aber es berührte ihn von Mal zu Mal weniger. Inzwischen war es fast, als ob Francesca LeGrand nie existiert hätte. Wenn da nicht das Album mit ihren Hochzeitsfotos und die gähnende Leere in seinem Herzen wäre, würde er am Ende vielleicht selbst bald glauben, dass es sie nie gegeben hatte.

Vor ihm raste ein Feuerwehrauto mit heulender Sirene über eine Kreuzung. Clay schaute ihm nach, bis es nur noch ein verschwommener roter Fleck auf der regennassen Straße war. Er runzelte die Stirn. Die Vorstellung, dass es bei einem solchen Wolkenbruch irgendwo brennen könnte, war einigermaßen bizarr, aber er wusste, dass es noch viel seltsamere Dinge gab. Wie zum Beispiel Menschen, die spurlos vom Erdboden verschwanden.

Wenig später bog er in seine Straße ein. Sobald sein Blick auf das kleine Fachwerkhaus fiel, verkrampfte sich sein Magen. Es war jedes Mal dasselbe. Und es war auch nicht besonders hilfreich, dass ein lokaler Fernsehsender ihren dritten Hochzeitstag letzte Woche zum Anlass genommen hatte, mit einem reißerischen Beitrag, in dem es vor Spekulationen nur so wimmelte, an den Fall Francesca LeGrand zu erinnern. Da hatte offenbar jemand eine gute Gelegenheit gewittert, eine alte Geschichte noch einmal neu aufzuwärmen. Indirekt gab der Sender dem jungen, gutaussehenden Clay LeGrand immer noch die Schuld am Verschwinden seiner Frau. Er war der Prügelknabe – und würde es wohl auch bleiben.

Er fuhr auf die Einfahrt vor seinem Haus und stellte den Motor ab. Statt jedoch auszusteigen, blieb er noch eine ganze Weile sitzen und lauschte dem Regen, der auf das Dach prasselte. Vielleicht hatten sie ja sogar Recht. Frankie war immerhin seine Frau gewesen, und er hatte es nicht geschafft, sie zu beschützen. Diesen Fehler würde er nie wiedergutmachen können.

»Himmel«, brummte er, als er aus dem Truck sprang.

Bis er die Veranda erreicht hatte, war er völlig durchnässt. Eilig schloss er die Haustür auf, obwohl er sich auch heute wie jeden Abend vor dem Betreten des Hauses fürchtete.

Es war einfach so verdammt still geworden.

Clay gab sich einen Ruck, warf dann in der Diele seinen Schlüssel auf den Tisch und schaltete überall das Licht und im Wohnzimmer den Fernseher ein, um die Einsamkeit überhaupt ertragen zu können. Anschließend ging er zurück in die Diele, um nach der Post zu sehen, die der Bote durch den Türschlitz steckte, aber dort lag nichts auf dem Boden.

Als er sich umdrehte sah er jedoch, dass ein paar Briefe bereits ordentlich gestapelt auf dem Couchtisch lagen. Clay zuckte mit den Schultern. Seine Mutter konnte es nicht lassen. Obwohl er eine Putzfrau hatte, fühlte sich Betty LeGrand des Öfteren gehalten, selbst noch nach dem Rechten zu schauen.

Nachdem er den Stapel flüchtig durchgeblättert hatte, ging er in die Küche, um sich einen Kaffee zu kochen. Eine schöne heiße Tasse würde bestimmt wenigstens einen Teil der Kälte, die ihm in den Knochen saß, vertreiben.

Während er die Kanne mit Wasser füllte, fiel sein Blick auf einen benutzten Teller und eine Gabel. Er grinste. Seine Mutter hatte sich offenbar dieses letzte Stück Kirschkuchen einverleibt. Er gönnte es ihr zwar, in Anbetracht der Tatsache aber, dass es so gut wie alles war, was er an Essbarem im Haus hatte, hätte er es durchaus gern selbst gegessen. Andererseits war ein Stück Kuchen derzeit wirklich seine letzte Sorge. Clay beschloss, erst einmal heiß zu duschen und sich trockene Sachen anzuziehen, während der Kaffee durchlief. Hinterher würde es ihm bestimmt schon bessergehen. Bei seiner Rückkehr ins Wohnzimmer hatten im Fernsehen gerade die Nachrichten angefangen.

»Die Folgen des Erdbebens, das gestern gegen Mittag Südkalifornien erschütterte, sind immer noch spürbar. Der Verkehr fließt nur zäh in beiden Richtungen. Obwohl die meisten Fluglinien den Verkehr wiederaufgenommen haben, wird immer noch davon abgeraten, in diese Gegend zu reisen. Die Zahl der Todesopfer hat sich erhöht, und es steht zu befürchten, dass sie weiter ansteigt.«

Clay runzelte die Stirn und zappte sich durch die Programme. Als er den Vorspann von I Love Lucy erkannte, stellte er lauter und warf die Fernbedienung auf dem Weg in sein Schlafzimmer auf einen Sessel.

Er machte sich gerade daran, im Laufen sein Hemd aufknöpfen, als er den Schmutz an seinen Stiefeln bemerkte. Er schaute sich um, aber der Fußboden war zum Glück noch sauber. Schnell zog er die Stiefel aus und nahm sie mit ins Schlafzimmer.

Beim Eintreten fiel sein Blick automatisch aufs Bett. Als er die zerwühlten Laken sah, runzelte er irritiert die Stirn. Er hätte schwören können, dass er das Bett heute Morgen gemacht hatte. Noch während er darüber nachgrübelte, begannen sich plötzlich die Decken zu bewegen, und gleich darauf zeigte sich ein nackter Arm. Clay wich erschrocken einen Schritt zurück. Sein Magen verkrampfte sich, er schloss er die Augen.

»Oh, mein Gott … jetzt nicht die Nerven verlieren.« Er holte tief Atem.

Gebannt starrte er auf das Gespenst, überzeugt davon, dass die Vision gleich verschwinden würde. Aber dem war nicht so. Er – sie – war immer noch da.

Er war so erschüttert, dass ihm die Stiefel aus der Hand rutschten und mit einem dumpfen Poltern zu Boden fielen.

Bei dem Geräusch rollte sich die Erscheinung, die aussah wie Francesca, herum, schlug die dunklen Augen auf und lächelte ihn mit diesem verschlafenen sexy Lächeln an, das ihm noch so gut in Erinnerung war.

»Hi, Honey«, sagte Frankie und schaute zum Fenster. »Du meine Güte, regnet es denn immer noch?«

Er taumelte einen Schritt zurück und suchte an der Wand Halt. Ihm war schon seit langem bewusst, dass er nur noch automatisch funktionierte, doch dass es so schlimm um ihn stehen könnte, hätte er nicht geglaubt. Nicht wirklich, jedenfalls.

»Francesca?«

Sein Flüstern war kaum vernehmbar. Aus Angst, die Fata Morgana zu vertreiben, wagte er es nicht, ihren Namen noch einmal auszusprechen. Als ihm eine Sekunde später ein Gedanke durch den Kopf schoss, begann sein Herz zu hämmern. Was war, wenn sie real war? Im gleichen Moment, in dem der Gedanke ihm kam, verwarf er ihn auch schon wieder. Das war unmöglich.

Er beobachtete, wie sie sich umdrehte und aufsetzte. Dabei wurde sie plötzlich kalkweiß im Gesicht, während sie die Hand an ihre linke Kopfseite legte und die Stirn runzelte.

»Au, das tut weh«, sagte sie.

»Frankie?«

Sie schüttelte den Kopf, als ob sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen.

»Clay, Liebling, du bist ja völlig durchnässt. Am besten duschst du erst mal, und ich mache inzwischen das Abendessen.«

Clay durchquerte wie in Trance das Schlafzimmer. Als sie aufstand, verspürte er den schier übermächtigen Drang, sich umzudrehen und davonzulaufen. Stattdessen sah er reglos zu, wie sie das Gleichgewicht verlor und sich auf die Bettkante plumpsen ließ.

»Ich weiß nicht«, sagte sie zögernd. »Mir ist irgendwie so komisch.«

Noch immer konnte Clay nicht reagieren. Er stand zweifellos unter Schock. In der Erwartung, nur Luft zu spüren, streckte er vorsichtig die Hand nach ihr aus. Doch gleich darauf spürte er ihr Handgelenk unter seinen Fingern und ihre Wärme, die in seinen eigenen Körper strömte.

»Du lieber Gott«, flüsterte er wieder und packte sie bei den Schultern.

»Frankie … Frankie … mein Gott, du bist es wirklich.«

Sie runzelte die Stirn. »Hast du getrunken?«

Statt zu antworten, setzte er sich neben sie aufs Bett, zog sie eng an sich heran und wiegte sie in den Armen.

Eine Sekunde später jedoch stieß er sie unvermittelt wieder von sich. »Wo zum Teufel bist du gewesen?«, fragte er mit tiefer, bebender Stimme, während er ihr forschend ins Gesicht schaute.

Sie starrte ihn verständnislos an. »Du hast wirklich getrunken.«

Clay sprang abrupt auf. »Ich will Antworten, Francesca.«

Frankie begriff noch immer nicht. »Was denn für Antworten?«

Er starrte sie an, als ob sie den Verstand verloren hätte. »Für den Anfang würde es mir schon reichen, wenn du mir verraten könntest, wo du die letzten zwei Jahre warst.«

Irgendwo in ihrem Hinterkopf dämmerten ihr dunkle Erinnerungen … beängstigende. Doch noch bevor ein richtiger Gedanke daraus werden konnte, waren die Bilder auch schon wieder weg. Ehe sie Zeit hatte zu antworten, griff Clay nach ihrem Arm und starrte schockiert auf die Einstichstellen. Er fühlte sich wie betäubt.

»Drogen? Hast du Drogen genommen?«

Verwirrt und entsetzt schaute sie ihn an. »Wovon redest du?«

»Davon!«, brüllte er und zeigte auf ihre Armbeugen.

Sie fixierte die kleinen Blutergüsse, und wieder blitzten für einen Sekundenbruchteil diffuse Bilder in ihrer Erinnerung auf. Sie fuhr sich mit den Fingern über die Einstichstellen, ohne zu wissen, was sie dazu sagen sollte. Als sie ihn wieder anschaute, spürte sie, wie ihr die Tränen kamen.

»Ich nehme keine Drogen. Das weißt du ganz genau«, murmelte sie und schloss schnell die Augen, weil sich das Zimmer zu drehen begann.

»Dann würde ich gern wissen, woher diese Einstiche kommen«, knurrte er, während er ihre Arme in den Lichtschein der Nachttischlampe zerrte. Sie stöhnte laut auf. Die Kopfschmerzen wurden so schlimm, dass ihr davon regelrecht übel wurde. Sie machte sich von ihm los und hielt sich mit beiden Händen den Kopf.

»Mir ist nicht gut, Clay.«

Er zitterte so stark, dass er keinen klaren Gedanken fassen konnte.

»Himmel, Francesca, mir auch nicht. Da verschwindest du einfach für zwei gottverdammte Jahre aus meinem Leben, und dann bist du plötzlich mit der größten Selbstverständlichkeit wieder da, faselst irgendwas von nassen Kleidern und Essen machen, ganz so, als ob du nie fort gewesen wärst. Was ist passiert? Wo warst du?«

Sie konnte nichts Anderes tun, als ihn anzustarren. Sie begriff nicht, wovon er redete. Zwei Jahre? Was hatte er bloß dauernd mit diesen zwei Jahren? Er war doch nur ein paar Stunden weg gewesen. Doch bevor sie den Gedanken weiterverfolgen konnte, wurde ihr so schwindelig, dass sie die Augen schließen musste.

Clay bemerkte ihr leichtes Schwanken und legte stützend den Arm um sie, bevor sie zur Seite fallen konnte. Innerhalb von Sekunden lag sie wieder im Bett und er wählte die 911.

»Um was für einen Notfall handelt es sich?«, fragte die weibliche Stimme in der Zentrale.

Eine Sekunde lang konnte Clay nicht antworten. Eine Frau war nach Hause gekommen. Eine Frau, die spurlos verschwunden gewesen war, war völlig überraschend wieder aufgetaucht. Er sammelte sich, und dann brach es aus ihm heraus: »Meine Frau ist bewusstlos. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist, aber ich befürchte, sie könnte eine Überdosis genommen haben. Bitte … ich brauche Hilfe.«

»Sir … atmet sie noch?« erkundigte sich die Frau in der Vermittlung.

Clay beugte sich über Frankie und spürte die schwachen Atemzüge auf seiner Haut. Dabei schossen ihm die Tränen in die Augen.

»Ja, ja, was soll ich tun?«

Mit zitternden Händen befolgte er ihre Anweisungen.

Oh, Gott, bitte, lass sie nicht sterben. Nicht hier. Nicht jetzt. Gib sie mir nicht zurück, nur damit ich zusehen muss, wie sie in meinen Armen stirbt.

Ein paar Minuten später hörte er die Sirenen.

»Der Krankenwagen«, sagte er, mehr zu sich als zu seiner bewusstlosen Frau. »Ich muss aufmachen, bin aber sofort zurück.«

Panisch sprang er auf und rannte zur Tür. Er riss sie auf und winkte die Sanitäter verzweifelt herein.

Seine Qual vergrößerte sich noch, als er die Ärzte dabei beobachtete, wie sie Francesca untersuchten und sich gegenseitig medizinische Fachbegriffe zuwarfen, von denen er nur die Hälfte verstand. Als sie sie auf eine Trage legten und mit ihr das Haus verließen, wusste Clay, dass er sie nicht aus den Augen lassen durfte. Nie wieder.

»Bitte, ich möchte mitfahren«, bat er.

»Das geht leider nicht, Sir, dafür ist nicht genug Platz.«

»Wohin bringen Sie sie?«

»Ins Mercy Hospital. Fahren Sie uns einfach nach.«

Clay rannte ins Haus zurück und schnappte sich Jacke und Hausschlüssel. Er wollte eben die Tür hinter sich zuziehen, als ihm einfiel, dass er keine Schuhe anhatte.

»Oh, nein!«, stöhnte er und rannte zurück ins Schlafzimmer, wo er sich mit zitternden Händen seine Stiefel anzog. Gleich darauf fiel ihm ein, dass es nicht schaden konnte, Verstärkung anzufordern.

Er schnappte sich das Telefon und wählte. Als sein Vater abnahm, befürchtete er, vor Aufregung kein vernünftiges Wort herauszubringen.

»LeGrand.«

»Hallo, Dad, ich bin’s, Clay.«

»Oh, hallo. Na, habt ihr heute bei dem Mistwetter schon ein bisschen früher Feierabend gemacht? Hast du nicht Lust, zum Essen rüberzukommen? Deine Mom hat einen Rostbraten im Ofen, den magst du doch so gern.«

»Hör zu, Dad, ich will, dass ihr beide so schnell wie möglich ins Mercy Hospital kommt.«

Winston LeGrand bekam einen Schreck. »Was ist los? Ist etwas passiert?«

»Francesca … sie ist zurück. Als ich vorhin nach Hause kam, schlief sie in meinem Bett. Aber irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Ich musste den Notarzt rufen. Der Krankenwagen ist gerade weg, und ich bin schon unterwegs ins Krankenhaus.«

Einen Moment herrschte am anderen Ende sprachlose Stille. »Heilige Mutter Gottes …wir sind gleich da«, brachte Winston schließlich mühsam heraus.

Clay wollte gerade den Hörer auflegen, als ihm noch ein Gedanke durch den Kopf schoss. Er wählte eine zweite Nummer. Er hatte sie schon so oft gewählt, dass er sie auswendig kannte. Nur dass er sie diesmal eher aus Selbstschutz als aus irgendeiner anderen Überlegung heraus wählte. Er schaute nervös auf seine Armbanduhr, während er darauf wartete, dass jemand den Hörer abnahm. Seit Abfahrt des Krankenwagens waren bereits vier Minuten verstrichen. Er wollte schon auflegen, als sich eine männliche Stimme meldete.

»Drittes Revier, Dawson am Apparat.«

Clay umklammerte den Hörer ein bisschen fester. »Detective Dawson, hier ist Clay LeGrand. Wenn Sie die Akte mit dem Fall meiner Frau schließen wollen, schlage ich vor, dass Sie direkt ins Mercy Hospital fahren.«

Avery Dawson richtete sich vor seinem Schreibtisch auf. »Was soll das heißen?«, fragte er.

Plötzlich kochte in Clay die jahrelang angestaute Wut über, so dass er ohne auf Dawsons Frage einzugehen fortfuhr: »Und von unterwegs sollten Sie alle verdammten Fernsehstationen und Reporter anrufen, die versucht haben, mir in den letzten zwei Jahren das Leben zur Hölle zu machen.«

»Ist das ein Geständnis?« schnauzte Avery zurück.

»Nennen Sie es, wie Sie wollen«, gab Clay zurück.

»Ich bin in zehn Minuten da«, sagte Avery.

Clay warf den Hörer auf die Gabel und rannte zur Tür.

»Will er wirklich ein Geständnis ablegen?«, fragte Ramsey.

Dawson schaute erst auf seinen Partner und dann wieder auf die Straße. Bei diesem Sauwetter so schnell zu fahren, war äußerst riskant, aber er befürchtete, Clay LeGrand könnte es sich womöglich wieder anders überlegen.

»Er sagte, ich könne es so nennen«, brummte Dawson und bremste schnell ab, als der Wagen vor ihm plötzlich ins Schleudern kam und auf die Leitplanken zusteuerte.

»Verflucht, das war ganz schön knapp«, brummte Ramsey und schnallte seinen Sicherheitsgurt enger.

Dawson, der inzwischen überholt hatte, warf einen Blick in den Rückspiegel. »Sieht aus, als ob sie einen Abschleppwagen brauchen. Sag in der Zentrale Bescheid.«

Ramsey nickte. Das blinkende Blaulicht auf dem Dach beleuchtete Dawsons angespanntes Gesicht. Das Verschwinden von Francesca LeGrand hatte ihm mächtig zu schaffen gemacht. Er wollte einfach nicht akzeptieren, dass ein Mensch einfach so spurlos verschwand. Aber obwohl sie monatelang verbissen ermittelt hatten, hatte er nichts in Händen gehabt, womit er den Staatsanwalt hätte überzeugen können, ein Ermittlungsverfahren gegen Clay LeGrand einzuleiten. Allein der Gedanke an LeGrands Anruf machte ihn nervös. Er traute dem Frieden nicht. Sie hatten ihm nichts nachweisen können. Warum sollte der Bursche jetzt plötzlich aus freien Stücken ein Geständnis ablegen?

»Da ist das Krankenhaus«, sagte Ramsey und deutete nach vorn.

»Ja, ich sehe es«, brummte Dawson, während er vor einer gelben Ampel abbog. In diesem Moment tauchte Clay LeGrands Firmenwagen vor ihnen auf.

»He, da ist er ja«, bemerkte Ramsey.

»Schon gesehen.«

Sie bogen fast gleichzeitig auf den Parkplatz vor der Notaufnahme ab. Clay war bereits aus dem Auto gesprungen und rannte auf den Eingang zu, bevor Dawson sich abgeschnallt hatte.

»Warum hat er es denn so eilig?« brummte Ramsey.

Sie hefteten sich an Clays Fersen, ohne auf die Pfützen zu achten, in denen sie immer wieder landeten. Als sie in die Notaufnahme stürmten, waren ihre Schuhe klatschnass und die Hosenbeine schlammbespritzt.

Zu ihrer Überraschung wurden sie an der Tür von Clay LeGrands Vater empfangen.

»Detectives. Kommen Sie mit.«

Die beiden Männer sahen sich erstaunt an. Was hatte das denn jetzt wieder zu bedeuten?

»Hören Sie, Mr. LeGrand, wir sind hier, um mit Ihrem Sohn zu sprechen, und das würden wir lieber draußen tun.«

Winston zuckte die Schultern. »Wie Sie wollen. Aber wenn Sie die Wahrheit erfahren möchten, sollten Sie mir folgen.«

Damit drehte er sich um und ging den Flur hinunter zu dem Wartebereich, wo seine Frau bereits auf einem der Plastikstühle saß.