22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

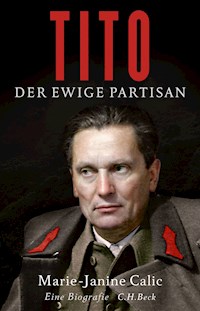

Josip Broz Tito war der ewige Partisan – ein typisches Geschöpf des Zeitalters der Extreme, welches er persönlich erlebt, erlitten und gestaltet hat. Bei seinem Tod galt er als ein international anerkannter Staatsmann. Heute halten ihn viele für einen brutalen Diktator. Doch was war er wirklich? Marie-Janine Calic lässt die historische Person hinter den Legenden sichtbar werden und erzählt die Geschichte eines abenteuerlichen Lebens, in dem sich Aufstieg und Fall Jugoslawiens spiegeln.

Tito war ein Politiker eigenen Kalibers. Er war Visionär und Pragmatiker, Stratege und Macher, einer, der durch außergewöhnliche Talente und unter ganz besonderen historischen Umständen eine beispiellose Karriere machte. Im Zweiten Weltkrieg befreite er Jugoslawien mit seinen Partisanen aus eigener Kraft von der deutschen Besatzung. Es war die Rolle, in der er ganz bei sich war und die seine langjährige Herrschaft legitimierte. Ohne den ewigen Partisanen hätte es Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich nicht mehr gegeben. 35 Jahre lang blieb er der unverzichtbare Moderator eines mehr oder weniger gedeihlichen Zusammenlebens. Doch Titos Jugoslawien überlebte seinen Schöpfer kaum eine Dekade, und es folgte ein Gewaltausbruch, wie ihn Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hatte. Über Titos Lebenswerk liegt somit der Schatten bitteren Scheiterns.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Marie-Janine Calic

TITO

Der ewige Partisan

Eine Biographie

C.H.Beck

Diktatoren des 20. Jahrhunderts

Herausgegeben von Thomas Schlemmer,

Andreas Wirsching und Hans Woller

Zum Buch

Josip Broz Tito war der ewige Partisan – ein typisches Geschöpf des Zeitalters der Extreme, welches er persönlich erlebt, erlitten und gestaltet hat. Bei seinem Tod galt er als ein international anerkannter Staatsmann. Heute halten ihn viele für einen brutalen Diktator. Doch was war er wirklich? Marie-Janine Calic lässt die historische Person hinter den Legenden sichtbar werden und erzählt die Geschichte eines abenteuerlichen Lebens, in dem sich Aufstieg und Fall Jugoslawiens spiegeln.

Tito war ein Politiker eigenen Kalibers. Er war Visionär und Pragmatiker, Stratege und Macher, einer, der durch außergewöhnliche Talente und unter ganz besonderen historischen Umständen eine beispiellose Karriere machte. Im Zweiten Weltkrieg befreite er Jugoslawien mit seinen Partisanen aus eigener Kraft von der deutschen Besatzung.

Es war die Rolle, in der er ganz bei sich war und die seine langjährige Herrschaft legitimierte. Ohne den ewigen Partisanen hätte es Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich nicht mehr gegeben. 35 Jahre lang blieb er der unverzichtbare Moderator eines mehr oder weniger gedeihlichen Zusammenlebens.

Doch Titos Jugoslawien überlebte seinen Schöpfer kaum eine Dekade, und es folgte ein Gewaltausbruch, wie ihn Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hatte. Über Titos Lebenswerk liegt somit der Schatten bitteren Scheiterns.

Über die Autorin

Marie-Janine Calic ist Professorin für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Bei C.H.Beck sind von ihr erschienen: Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert (22014), Geschichte Südosteuropas (22019), Geschichte Jugoslawiens (22020).

Inhalt

Apropos Tito

KUMROVEC, 7. MAI 1892 – Der Bauernsohn

Kindheit im Zagorje

Mutters Sohn

Versagte Lebenschancen

Politisierung

PETROGRAD, 23. FEBRUAR 1917 – Der Bolschewist

Vom Weltkrieg zum Roten Oktober

Kairos der Weltrevolution

Frühe politische Arbeit

ZAGREB, 7. NOVEMBER 1928 – Der Revolutionär

Der «Bomber-Prozess»

Chef der Zagreber Ortsgruppe

Das Zuchthaus – die Schule des Revolutionärs

Generation Revolution

MOSKAU, 25. JULI 1935 – Parteiarbeiter der Komintern

Faszinosum Moskau

Im «Generalstab der Weltrevolution»

Im Hotel Lux

In geheimer Mission

Der Alte

Hanni König (Lucie Bauer) – ein deutsches Schicksal

Auf Messers Schneide

Endlich Generalsekretär

ZAGREB, 10. APRIL 1941 – Der Partisanenführer

Hitlers Strafgericht

Volksbefreiungsaufstand

Der Rivale

Untergang und Neuanfang

Im Wald

«Brüderlichkeit und Einheit»

BIHAĆ, 26. UND 27. NOVEMBER 1942 – Der Staatsgründer

«Titos Staat»

«Schicksalsstunde der Revolution» an der Neretva

Der Alte wird verletzt

«Der sagenhafte Tito»

Auf dem Weg zur internationalen Anerkennung

Unternehmen «Rösselsprung»

Churchills Dilemma

BELGRAD, 20. OKTOBER 1944 – Der stalinistische Autokrat

Machtübernahme

«Das Schwert der Revolution»

«Kein Schwabe darf bleiben»

«Ich trage die Verantwortung, ich entscheide!»

Wiederaufbau und Versöhnung

Das Gewissen des Erzbischofs

MOSKAU, 28. JUNI 1948 – Der Abtrünnige

Moskaus treuester Verbündeter

Stalins Bannfluch

Die Reihen fest geschlossen

Trumans Keilstrategie

Titoland

Goli Otok

ZAGREB, 2.–7. NOVEMBER 1952 – Der Reformkommunist

Die Erfindung der Arbeiterselbstverwaltung

Die Geister, die ich rief: der Fall Đilas

Ich, Jovanka

Coca-Cola-Sozialismus

Titos Charisma

DELHI, DEZEMBER 1954 – Der «Weltbürger»

Der Globetrotter

Stalin ist tot – hoch lebe Jugoslawien!

«Unternehmen Diamant»

Anführer der Blockfreien

«Riese auf der Weltbühne»

Der Gastgeber

BRIONI, 1. JULI 1966 – Der Richter und Schlichter

Titos Sorgen

Der Sturz des Aleksandar Ranković

Aufstand der Intellektuellen

Das Verdikt von Karađorđevo

Abgang der serbischen «Liberalen»

«Neutralisierung» der Emigration

Mehr Brüderlichkeit, weniger Einheit

BONN, DÜSSELDORF UND HAMBURG, 24.–27. JUNI 1974 – Der Elder Statesman

Endlich Versöhnung

Entspannung – aber bitte global!

Nur noch schnell die Welt retten

Anfang vom Ende

Rückkehr an die Sutjeska

LJUBLJANA, 4. MAI 1980 – «Nach Tito: Tito!»

Das «Ende einer Epoche»

Nach Tito kein neuer Tito

Sockelsturz

Titostalgie

Danksagung

Anhang

Anmerkungen

Der Bauernsohn

Der Bolschewist

Der Revolutionär

Parteiarbeiter der Komintern

Der Partisanenführer

Der Staatsgründer

Der stalinistische Autokrat

Der Abtrünnige

Der Reformkommunist

Der «Weltbürger»

Der Richter und Schlichter

Der Elder Statesman

«Nach Tito: Tito!»

Quellen und Literatur

Archivbestände

Gedruckte Quellen und Literatur (Auswahl)

Abkürzungen

Bildnachweis

Ortsregister

Personenregister

Apropos Tito

«Revolutionäre haben keine persönliche Biographie», erklärte Josip Broz Tito, als er 1945 die Macht in Jugoslawien übernahm. Einzig und allein der Revolution fühlte sich der legendäre Partisanenmarschall, langjährige Staatspräsident und gefeierte Frontmann der Blockfreien verpflichtet. Privates und Persönliches gab er bis ins hohe Alter nur ungern preis. Selbst seinem engsten Umfeld blieb er noch lange nach seinem Tod ein Rätsel.

Tito ist eine der interessantesten und außergewöhnlichsten Figuren der Zeitgeschichte, eine, die die Welt geprägt und in gewissem Maße auch verändert hat. Er war ein typisches Geschöpf des Zeitalters der Extreme, das er persönlich erlebt, erlitten und gestaltet hat. Vom Bolschewismus infiziert, startete er seine politische Karriere mit fixen ideologischen Gewissheiten, als Revolutionär und Parteifunktionär. Seit er im Gemetzel des Zweiten Weltkrieges zum Partisanenführer aufstieg, umwehte ihn der Nimbus des Außeralltäglichen. Im Vielvölkerstaat besaß sonst keiner den Mut und die Verwegenheit, der militärisch haushoch überlegenen Wehrmacht die Stirn zu bieten. Nur den Jugoslawen gelang es, die fremde Besatzung fast ganz aus eigener Kraft abzuschütteln. Die Partisanenzeit betrachtete Tito später als die wichtigste Phase seines Lebens, da habe er am meisten von sich gegeben. Der erfolgreiche militärische Widerstand bildete die Legitimationsbasis seiner langjährigen Herrschaft.

Tito blieb zeit seines Lebens ein überzeugter Parteigänger des Kommunismus. Mit diktatorischen Mitteln baute er noch während des Krieges eine Alleinherrschaft nach sowjetischem Muster auf, ehe er mit Stalin brach und ein vom Ostblock unabhängiges sozialistisches System entwickelte. Während er einen eigenen Regierungsstil pflegte, der ganz auf seine Person zugeschnitten war, blieb er gegenüber Druck aus Ost und West unbeugsam. Unter seiner Führung stiegen die Blockfreien sogar zum eigenständigen Faktor in der Weltpolitik auf. Am Ende seines langen Lebens standen Titos Ansehen und Autorität beinahe über den ideologischen Lagern.

Titos Vita bündelt viele Aspekte der Geschichte Jugoslawiens. Das 1918 gegründete Königreich der Südslawen war ein problembeladenes, zerrissenes politisches Gebilde, das die Wehrmacht 1941 mit Leichtigkeit zerschlug. Allein die kommunistischen Partisanen traten an, den Vielvölkerstaat gegen die Besatzungsmacht und deren ultranationalistische Kollaborateure zu verteidigen. Ohne Tito hätte es nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich kein zweites Jugoslawien mehr gegeben. Inmitten eines furchtbaren Krieges aller gegen alle setzte er auf «Brüderlichkeit und Einheit», um die Völker wieder miteinander zu versöhnen. Es gelang ihm, Hass und Hetze einzuhegen, teils durch Überzeugung, teils durch Repression. 35 Jahre lang blieb Tito der unverzichtbare Moderator eines mehr oder weniger gedeihlichen Zusammenlebens der jugoslawischen Völker. Wie und warum ihm dies gelang, ist eine der großen Fragen, die diese Biographie zu beantworten sucht.

Schon zu Lebzeiten wurde Tito zum Mythos und zum Monument. Das Regime, er selbst und seine Anhänger produzierten tausende Bücher, Artikel, Filme und Rundfunksendungen, die sein Bild in der Öffentlichkeit formten. Keinen Staatsmann ließ die Propaganda in einem so breiten Rollenrepertoire funkeln wie ihn, der als mutiger Widerstandsheld, weiser Vater der jugoslawischen Nation und weltoffener Friedensbote auftrat. Sein schillerndes Image bediente heimliche Sehnsüchte nach einem kommunistischen Ersatzkönig ebenso wie die Unterhaltungslust auf dem Boulevard. Tito personifizierte zugleich eine fabelhafte Aufstiegsgeschichte. Der Bauernsohn machte als international angesehener Staatsmann Karriere – die jugoslawische Version des amerikanischen Traums vom Tellerwäscher, der Millionär wurde.

Als er 1980 in hohem Alter starb, wurde der Tito-Kosmos neu vermessen. Nun kamen Versäumnisse, Verstrickungen und Verbrechen ans Tageslicht, wie die Vernichtung der Kriegsfeinde im Kärntener Bleiburg, die Vertreibung der Volksdeutschen und die lange Liste von Untaten der Geheimpolizei. Josip Broz wurde zum Antihelden und stand auf einmal als mörderischer Diktator, vaterlandsloser Wichtigtuer und narzisstischer Frauenheld da. Nicht wenige alte Rechnungen aus der Zeit des Weltkrieges wurden jetzt beglichen. Bis heute blieb er eine Figur, die die politischen Lager spaltet. «Sage mir, wie du zu Tito stehst, und ich sage dir, was du bist!», hört man immer noch oft, wo einst Jugoslawien war.

Titos Jugoslawien überlebte seinen Schöpfer kaum eine Dekade. Die Säulen seines Lebenswerks – der Sozialismus, die Blockfreiheit und Jugoslawien selbst – versanken in den neunziger Jahren in Trümmern. Nirgends in der kommunistischen Welt war die Fallhöhe so groß wie dort, wo mit dem politischen Regime gleich der ganze Staat und mit ihm alle Regeln zivilisierten Zusammenlebens untergingen. Jugoslawien wurde zum Inbegriff entgrenzter Gewalt, wie man sie in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hatte. Über Titos Lebenswerk liegt somit auch der Schatten bitteren Scheiterns. Die Frage nach Verantwortung und Versäumnissen bleibt bis heute aktuell. Denn auch nach drei Jahrzehnten ist auf den Ruinen des Vielvölkerstaats keine stabile politische Ordnung entstanden.

Wer also war der kroatische Kommunist mit den undurchdringlichen blau-grauen Augen, der sich erst gegen das Regime König Alexanders, später Hitlers Wehrmacht und schließlich den sowjetischen Diktator Stalin stemmte? Wie wurde aus dem Bauernsohn ein kompromissloser Revolutionär, der für seine Weltanschauung immer wieder sein Leben riskierte und dafür Tausende ermorden ließ? Was gab ihm die Zuversicht, die Völker Jugoslawiens nach einem hasserfüllten Bruderkrieg wieder zu versöhnen? Warum sahen ihn viele westliche Linke als ihr Vorbild an, und was machte ihn zum international gefeierten Friedensboten? Nicht zuletzt: Warum wird Tito noch Jahrzehnte nach seinem Tod von so vielen Menschen verehrt und bewundert?

Die Reihe «Diktatoren im 20. Jahrhundert» hat wichtige Wegmarken gesetzt, Titos Leben mit analytischem Anspruch für einen breiteren Leserkreis neu zu erzählen. Ziel ist es, die historische Gestalt Titos von überwuchernden Projektionen zu befreien und in ihrem zeitlichen Umfeld zu erklären. Formen, Funktionen und Inszenierungen seiner Herrschaft, aber auch Person und Persönlichkeit sollen im Mittelpunkt stehen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem internationalen Kontext und der Beziehung zwischen Außen- und Innenpolitik, einer der Triebkräfte des jugoslawischen Systems. Dabei soll auch Titos Verhältnis zu Deutschland eingehender betrachtet werden, das in bisherigen Darstellungen nur am Rande vorkommt. Über seine Ehe mit einer deutschen Kommunistin und über seine Rolle in Willy Brandts Neuer Ostpolitik wird einiges bislang Unbekannte zu erfahren sein. Jugoslawien, so wird man feststellen, funktionierte nur in der Phase der unmittelbaren kommunistischen Machtübernahme und in den Aufbaujahren als Diktatur im engeren Sinn, also als eine totalitäre Herrschaft, die sich auf Gewalt gründet. Nach dem Bruch mit Stalin entstand ein autokratisches System eigener Ordnung, das aus sich selbst heraus immer neue Veränderungen und sogar einen begrenzten Pluralismus hervorbrachte.

Jede Biographie birgt Fallstricke. Die Erzählung verlangt, den Protagonisten in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken, wo er aber gar nicht immer stand. Leicht entsteht die Illusion, sein Leben verliefe geradlinig auf ein Ziel hin, während es sich tatsächlich in Kurven und Kehren wand. Auch verleitet das Bemühen, eine historische Figur in ihrem Kontext zu verstehen, womöglich zu Komplizenschaft. Berge von Lebenserinnerungen und biographischem Material über Tito entstanden im Rahmen des Personenkults und müssen besonders kritisch durchleuchtet werden. Auch ein großer Teil der überbordenden Sekundärliteratur ist politisch gefärbt, derweil die Publizistik von Verschwörungstheorien geradezu überquillt. All das machte es notwendig, zu den Primärquellen zurückzukehren. Sie fanden sich unter anderem im Archiv des Staatspräsidenten in Belgrad, der Komintern in Moskau und den Außenämtern in Bonn, London und Washington sowie der umfassenden Sammlung des Tito-Biographen Vladimir Dedijer in Ljubljana.

Darf man heute überhaupt noch von «Tito» sprechen? Der alte Kampf- und Markenname klingt in manchen Ohren apologetisch, weshalb in der Literatur gelegentlich nur noch von «Josip Broz» oder abfällig von «Broz» die Rede ist. Ganz korrekt wäre «Josip Broz Tito», jedoch taucht die Kurzform in allen historischen Quellen am häufigsten auf. Und weil sie auch im Sprachgebrauch immer noch am geläufigsten ist, sei es erlaubt und verziehen, sie hier weiter zu verwenden.

Tito, so wird zu zeigen sein, war ein Politiker eigenen Kalibers. Er war Visionär und Pragmatiker, Stratege und Macher, einer, der durch außergewöhnliche Talente und unter ganz besonderen historischen Umständen eine beispiellose Karriere machte. Vor allem war er aber ein Mensch, der zum Guten wie zum Bösen fähig war.

KUMROVEC, 7. MAI 1892

Der Bauernsohn

Kindheit im Zagorje

Sobald er die Augen aufschlug, spürte er den Hunger. Wie die meisten Bauernkinder im kroatischen Zagorje war der kleine Joža nie richtig satt. Oft gingen der Familie Broz bereits um Weihnachten die Lebensmittelvorräte aus, weshalb die sparsame Mutter das ganze Jahr über gewissenhaft haushielt. «Mama, gib uns etwas Brot», bettelte er, wenn Besuch kam. Er wusste, dass sie zu stolz war, die Not vor Fremden zu offenbaren. Sie würde wortlos den Speiseschrank aufschließen, kleine Brocken an die Kinder verteilen und erst nachher schimpfen. Noch Jahrzehnte später dachte Tito häufig daran, dass er als kleiner Junge immer zu wenig zu essen hatte.

Es war eine Zeit wachsender sozial-ökonomischer Probleme und politischer Spannungen, in die er hineingeboren wurde. Wann das ganz genau war, vermochte er auch als Erwachsener nicht mit letzter Sicherheit zu sagen. Erst nachdem ein Biograph das Geburtsregister der kroatischen Gemeinde Kumrovec aufgestöbert hatte, stand fest, dass Josip Broz am 7. Mai 1892 zur Welt gekommen war, als siebtes Kind von Franjo und Marija Broz, geborene Javeršek. «Wir wurden unter unglaublich schwierigen Bedingungen aufgezogen», berichtete er später. «Meine Kindheit, wie die meiner Kameraden und der übergroßen Mehrheit aller Kinder [in Kroatien], war bitter, beschwerlich und trist.»[1]

In dem etwa fünfzig Kilometer nordwestlich von Zagreb gelegenen Dorf Kumrovec, in dem Joža aufwuchs, wohnten etwa 200 Familien. Es liegt im Zagorje, dem Herzland Kroatiens, das damals zur ungarischen Reichshälfte der Habsburgermonarchie gehörte. Sie «ist wirklich die glücklichste und gefälligste Region Kroatiens», schwärmte der Historiker Vjekoslav Klaić im ausgehenden 19. Jahrhundert. Wie hingestreut wirken die vielen bunten Dörfer im Tal und auf der Anhöhe, auf der auch Kumrovec liegt. Von oben blickt man auf eine Ebene, durch die sich die malerische Sutla schlängelt, eher ein Bach denn ein Fluss. Sie bildet die Grenze zwischen Kroatien und Slowenien. Während sich gen Westen eine sanfte, grüne Hügellandschaft öffnet, mit Weinbergen, Obstgärten und Äckern, Bächlein, Wassermühlen und Brücken, endet der Weg nach Osten abrupt an den nicht übermäßig hohen, aber schroffen Felsen der Bizeljska Gora mit der Zelenjak-Schlucht. Droben erblickt man das Gemäuer der alten Königsburg auf der einen und die Ruinen der alten Templer-Festung Cesargrad auf der anderen Seite. Von Kumrovec aus im Süden schließen die von Eichenwäldern bewachsenen steilen Gipfel der Berge Tisovec, Sveta Gora und Kozjansko die Ebene ab. «Kein Wunder, dass die Fremden dieses wunderschöne Land ‹kroatische Schweiz› genannt haben.»[2]

Weniger malerisch war die Realität: Beiderseits der Sutla lebten bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts Kmeten, erbuntertänige Bauern, die ein Neuntel ihrer Erzeugnisse – Ernte, Wein, Vieh – abliefern, Steuern entrichten und Fronarbeit leisten mussten. Die Agrarreform hatte sie 1848 befreit, allerdings verpflichtet, dem Feudalherrn Haus und Hof abzukaufen und für entgangene Grundzinsen, Dienste und Abgaben Entschädigung zu zahlen. Auch Titos Großeltern väterlicherseits begannen, ihr Haus und das Land, das sie bewirtschafteten, abzulösen. Wie viele andere Bauern mussten sie dafür Kredite aufnehmen. Als der Großvater das Erbe unter seinen Kindern aufteilte, erhielt Titos Vater Franjo acht Morgen Land, also 4,5 Hektar. Damit gehörte er zwar nicht zu den Ärmsten im Dorf, aber für den Familienunterhalt reichte es später trotzdem hinten und vorne nicht. Er musste immer neue Schulden machen und sukzessive Land verkaufen, bis 1913 vom Erbe nichts mehr übrig war.

Die Familie Broz lebte in jenem Haus, das Großvater Martin 1860 unweit seiner Schmiede auf der geschäftigen Hauptstraße von Kumrovec für sich und seine Familie errichtet hatte. Mit dem Ziegeldach und den gipsgetünchten Mauern wirkte es solider und mit vier Zimmern auch geräumiger als die bescheidenen, mit Stroh gedeckten Holzbauten in der Nachbarschaft. Nach alter Sitte hatte er es für einen Mehrfamilienhaushalt, die Zadruga, gebaut.

Titos Geburtshaus in Kumrovec

In Josips Kindheit lebten im großväterlichen Haus zwei, zeitweilig und unter extrem beengten Verhältnissen sogar drei Parteien. Im rechten Teil wohnte die Familie von Franjo Broz, im linken war nach dem Tod des Großvaters ein Verwandter eingezogen. Wenn man von der Straßenseite aus die düstere Diele betrat, an Arbeitsstiefeln, diversen Gerätschaften und dem stets abgeschlossenen Speiseschrank vorbeischritt, gelangte man links und rechts zu den beiden Wohnbereichen, die jeweils aus einer größeren Stube und einer dahinter liegenden kleinen Kammer bestanden.

Geradeaus ging es in die große Küche, die sich beide Familien teilten. Jede besaß ihre eigene Feuerstelle und einen Backofen, von den Dachbalken baumelten Räucherhaken. Einmal in der Woche wurde hier das Brot gebacken, zuvor das Korn per Hand durch den schweren steinernen Mühlstein getrieben. Hinter der Küche lagen der Hof und die Wirtschaftsgebäude: Stall, Scheune, Dresch- und Heuboden sowie ein Schuppen mit dem hölzernen Webstuhl, auf dem die Mutter aus selbstgesponnenem Garn Tuche und Stoffe für die Familie herstellte.

Josips häuslicher Familienalltag spielte sich überwiegend in der etwa 20 Quadratmeter großen Stube ab. Mit ihren vier Fenstern und den Eichendielen erschien sie tagsüber relativ hell und wohnlich, aber wenn sich in der Abenddämmerung die Kinder einfanden und mit ihren nackten Füßen, müde und verschwitzt, jede Menge Schmutz hereintrugen, wirkte der Raum schnell beengt und muffig. Zu den Mahlzeiten drängte sich die Familie dann auf die hölzerne Eckbank um den Esstisch, den im Winter eine kleine Petroleumlampe beleuchtete. Meist gab es Maisbrot und Maisgrütze sowie Gerichte aus Kartoffeln, Kohl, Saubohnen, Linsen oder Rüben. Frisches Obst aß man nur im Sommer und das über dem Herd getrocknete Fleisch nur zu Feiertagen. Aus ein paar einfachen Zutaten ließen sich aber auch leckere Mehlspeisen zubereiten, wie Buchweizenfladen, Nudeln und Strudel. Niemand konnte das so gut wie seine Mutter, fand Joža, der als Junge häufig die jüngeren Geschwister versorgen musste. Zeit seines Lebens hat er gerne nach den alten Rezepten gekocht und damit auch seine Gäste bewirtet.[3]

Im Winter war die Holzbank um den Kachelofen sein beliebtester Platz. Wenn das Feuer im Ofen knisterte und sich Verwandte und Nachbarn zum gemeinsamen Spinnen, Maisschälen und Federnzupfen einfanden, wurde es gemütlich. Die Älteren erzählten dann Geschichten aus früheren Zeiten, die Jüngeren dachten sich Abenteuer aus. Der Kachelofen war nachts die Schlafstätte der kleineren Kinder; die etwas Älteren trollten sich auf den Dachboden des Stalls auf der anderen Seite des Gartens. Sonst standen in der Stube nur noch Holzwiege, Truhe, Kommode und Spinnrad sowie das große Einzelbett für die Eltern, das sich mit Hilfe einer eichenen Sitzbank für die Nacht verbreitern ließ. Hier hatte Marija im Frühjahr 1892 auf einer mit Maisstroh gefüllten Matratze und in Laken aus grobem Hanfleinen ihren Josip zur Welt gebracht.[4]

Mutters Sohn

Marija Broz, genannt Micika, führte ein typisches Frauenleben. An einem schneekalten Januartag hatte die achtzehnjährige Slowenin in der Dorfkirche von Podsreda den Kroaten Franjo Broz aus Kumrovec geheiratet. Nach dreitägigem Schmaus, Tanz und Trinkgelage fuhr das in der Bauerntracht gekleidete Hochzeitspaar in einer halben Tagesreise mit dem Schlitten in ihr sechzehn Kilometer entferntes künftiges Familienheim.

Marija gebar fünfzehn Kinder, von denen acht gleich bei der Geburt oder kurz darauf verstarben. Auf dem Dorf, wo es keinerlei medizinische Versorgung gab, war das traurige Normalität: Um die Jahrhundertwende erlebte nur jedes dritte kroatische Kind seinen zweiten Geburtstag, und nur jedes fünfte wurde älter als fünfzehn Jahre. Krankheiten wie Scharlach und Tuberkulose waren häufig und bedeuteten Lebensgefahr.

Die vielköpfige Familie durchzubringen, war angesichts des chronischen Land-, Lebensmittel- und Geldmangels ein harter täglicher Kampf. Eines Tages, als das Essen wieder zu knapp wurde, nahm Marija den dreijährigen Joža an die Hand und brachte ihn, der wie alle Kleinkinder barfuß lief und nur ein langes gegürtetes Leinenhemd trug, in ihr Elternhaus nach Podsreda. Für Jožek, wie ihn Großvater Martin Javeršek liebevoll nannte, begann dort die glücklichste Zeit seiner Kindheit. Er verbrachte viele Stunden mit dem schmächtigen, drahtigen und agilen Köhler im Wald, den er als freundlich, warmherzig und immer zum Scherzen aufgelegt in Erinnerung behielt. Jožek durfte die Pferde hüten, seine Lieblingsaufgabe seit frühester Kindheit, und auf den riesigen Tieren ohne Sattel reiten.[5] Erst mit sieben Jahren, als er ins schulpflichtige Alter kam, kehrte Joža nach Kumrovec zurück. Er sprach mittlerweile nur noch Slowenisch, und bis ins hohe Alter gelang es ihm nicht, das Kroatische vollkommen zu beherrschen.[6]

Als Schuljunge war er nun wieder in der Obhut seiner Mutter, der er von allen Geschwistern am meisten glich. Schlank und hochgewachsen zog sie alle Blicke auf sich, wenn sie kerzengerade durchs Dorf schritt, den Kopf stolz erhoben. Joža liebte ihr Gesicht mit den markanten Wangenknochen, eine aparte Mischung aus sanften und herben Zügen, das, wie er fand, zu gleicher Zeit Freude und Schmerz ausstrahlte. Wie seine Mutter besaß das Kind eine klare, warme, angenehme Stimme, und noch strahlte es naive Offenheit und natürliche Heiterkeit aus. Aus ebenmäßigen Gesichtszügen leuchteten helle taubenblaue Augen, den freundlichen weichen Lippen schmeichelte dichtes, leicht gewelltes, rötlich blondes Haar. Abgesehen vom Äußeren übernahm er von seiner Mutter auch deren Charaktereigenschaften, zuallererst eine gewisse Unnahbarkeit, dazu aber auch Intelligenz und schnelle Auffassungsgabe, Ordnungsliebe und Organisationstalent, Tatkraft und Willensstärke, Stolz und Haltung.

Der kleine Jožek «konnte nicht eine Minute stillsitzen», beschrieb ihn Tereza Stefan, die öfter auf die Kinder aufpasste. Er war «immer hungrig …, dünn und blass, … weil er nicht genug zu essen hatte». Ansonsten war er «gesund wie ein Spatz und flink wie ein Floh». Dauernd war er irgendwo unterwegs, «und wenn du fragtest, wo er hinwollte, schnitt er eine Grimasse, machte auf bloßen Fersen kehrt und schwirrte sofort wieder ab».[7] Wenn er nicht im Haushalt helfen musste, lief er mit seinen Freunden zum Spielen zur Festung Cesargrad hinauf oder verbrachte Stunden an der Sutla beim Angeln. Er tobte mit seinen Brüdern durch die Felder, prügelte sich mit den Jungen aus dem Nachbardorf, klaute manchmal einen Maiskolben auf den Feldern der Nachbarn. Bei all dem kam ihm keines der Geschwister und kein Spielkamerad richtig nahe. Auch langjährige Vertraute sollten später berichten, sie hätten neben großer Sympathie auch immer eine gewisse Distanz gespürt.

Den Haushalt führte Marija Broz trotz der vielen Schwangerschaften pflichtbewusst und diszipliniert. Sie mahnte ihre Kinder, ehrlich und aufmerksam zu sein. Sie war streng, griff jedoch nur selten zur Rute, und wenn, gab Tito zu, dann «hatte ich das wirklich verdient». Dass er ihr Lieblingssohn sei, wie alle behaupteten, wies er empört von sich. Andere aber fanden, dass Micika dem kleinen Joža oft nachgab, wenn er sie anbettelte, ihm mit ihrer glockenhellen Stimme noch ein Lied vorzusingen, noch eine Geschichte zu erzählen oder die heißgeliebte Spieluhr noch ein allerletztes Mal für ihn aufzuziehen. Der Vater hatte sie einst einem Hausierer abgekauft und vier Jahre lang abbezahlt. Sie war der Stolz und die Freude der ganzen Familie. «Tante Mica und Jožek waren eng miteinander», erinnerte sich seine Kusine Tereza. «Es gab eine [innige] Bindung zwischen den beiden».[8]

Wie viele Bäuerinnen war die Katholikin Marija Broz streng gläubig und fromm. Regelmäßig versammelte sie ihre Kinder zum Beten, und kein Sonntag verging ohne Besuch des Gottesdienstes in der Kirche des Heiligen Rochus, die man durch das Stubenfenster auf einem Hügel liegen sah. Joža «ging gern in die Kirche», berichtete ein früherer Spielkamerad, «er mochte den Gesang, die Zeremonie und den Duft von Weihrauch». Mit elf Jahren wurde Josip Messdiener, aber der Priester war ein Trinker, dem gelegentlich die Hand ausrutschte, «und da verstand ich, dass er auch nicht besser als jeder andere Mann war … und glaubte schließlich nicht mehr an die organisierte Religion», erzählte er später. «Weil meine Mutter das wollte, ging ich weiter sonntags in die Messe, aber ich glaube, ich war seitdem mit der Kirche durch.»[9]

Im Unterschied zu Joža, der alles in allem ein vernünftiger und pflichtbewusster Junge war, gab Franjo seiner Frau Micika reichlich Anlass zu Kummer. Er war «schwarz wie der Teufel», beschrieb ihn Tito, hochgewachsen und gertenschlank, mit krausem Haar und einer markanten Adlernase. Da die Landwirtschaft zu wenig abwarf, betätigte er sich zeitweilig als Fuhrunternehmer oder als Tagelöhner, um etwas Geld zu verdienen. Joža machte deswegen die Erfahrung eines häufig abwesenden Vaters. «Meine Mutter musste dann ganz allein für die Familie sorgen», erzählte er später. Er erlebte, dass sein Vater eine tiefe innere Verunsicherung mit sich herumtrug, die er gerne mit großspurigen Reden übertünchte. Während die Schuldenlast wuchs, der ererbte Grundbesitz zusammenschmolz und die Familie Hunger litt, ertränkte er seine Existenzsorgen im Alkohol. Betrunken wurde er ausfallend und handgreiflich gegenüber Frau und Kindern. Josip Broz wunderte sich sein Leben lang, wie die Mutter «es schaffte, diesen schrecklichen Kampf durchzuhalten, uns aufzuziehen».[10]

Wenn Franjo Broz nüchtern war, zeigte er den Kindern seine gutmütige, fürsorgliche und nachgiebige Seite, und deshalb wies Joža noch als Zwölfjähriger jeden zurecht, der schlecht über den Vater sprach: «Er ist, wie er ist», erklärte er seiner Tante, «weil er eben ist, wie er ist.»[11] Als Erwachsener hatte er dann eine gesellschaftskritische Erklärung parat. «Das war weniger persönliches Versagen als ein rein soziales Phänomen», meinte er.[12] Trotz allem konnte er ihm nie verzeihen, dass er «die ganze Last der Familie auf die Schultern der Mutter lud».[13]

Angesichts der zahlreichen Schwächen des Vaters war Micika der emotionale Mittelpunkt der Familie, ihre oberste moralische Instanz und ihr heimliches Oberhaupt. Josip spürte noch viel später die warmen, tröstenden Arme der Mutter, die ihm Liebe, Halt und Selbstbestätigung gaben. «Ich muss furchtbar ausgesehen haben», erzählte er über das erste Schuljahr, als er an Scharlach erkrankt war, eine Krankheit, an der viele Kinder starben. Die Mutter wich damals nicht von der Seite ihres kleinen, bleichen und abgemagerten Sohnes. Während der genesende Joža auf dem Ofen saß und aus dem Fenster eine Marienprozession beobachtete, kam ein Nachbar vorbei. «Hör mal, Mica, dein Joža wird es nicht mehr lange machen», raunte er ihr zu, «der ist fertig». Was fällt dem denn ein, empörte sich der kleine Rekonvaleszent, während er stumm sitzen blieb. Mit glasigem Blick aus tiefen Augenhöhlen konnte er beobachten, wie die Mutter dem Mann spontan einen Klaps gab und sofort das Thema wechselte. «Aber als der Nachbar gegangen war, kam sie zu mir, nahm mich in den Arm und hielt mich dann die ganze Zeit fest.» Die Zuneigung und Wärme dieser Momente vergaß er nie. «Das sind Gefühle, die immer bleiben, das ganze Leben», erinnerte er sich noch nach Jahrzehnten. «Deswegen habe ich meine Mutter so sehr geliebt.»[14]

Versagte Lebenschancen

Die prägenden Erfahrungen in Titos Jugend waren unerfüllte Wünsche und enttäuschte Hoffnungen. Denn im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hatten sich infolge der großen Weltwirtschaftskrise die sozialen Probleme in Kroatien-Slawonien zugespitzt. Während die Agrarpreise sanken, stiegen die Importzölle auf Fertigwaren, weswegen sich viele Bauern hoch verschulden mussten. Da Kapital, Kredite und Kenntnisse fehlten, wuchs die Zahl der Industriebetriebe – und damit auch der Arbeitsplätze – nur langsam.

Das westliche Zagorje, wo Tito aufwuchs, gehörte zu den rückständigsten, ärmsten und am dichtesten besiedelten Landesteilen Kroatiens. Es gab, wie es sein Lehrer Stjepan Vimpušek ausdrückte, «zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben».[15] Wie die Familie Broz mussten rund vier Fünftel aller Landwirte ihre meist zahlreichen Kinder von weniger als fünf Hektar Land ernähren, dem Minimum, ab dem ein Bauernhaushalt einigermaßen über die Runden kam. Ebenso viele konnten nicht lesen und schreiben, und medizinische Versorgung existierte praktisch nicht. An Weihnachten 1910 fanden die Volkszähler trotz strengen Frostes kaum ein Haus in der Gegend, das beheizt war. «Die Leute lagen angezogen im Bett, und da, wo ausnahmsweise doch der Ofen an war, kamen alle Nachbarn vorbei, um sich aufzuwärmen.»[16]

Aus Titos entbehrungsreicher Kindheit stammt eine Anekdote, mit der im sozialistischen Jugoslawien jeder aufwuchs: Eines Nachmittags, als die Eltern außer Haus und die Kinder hungrig waren, stieg der kleine Josip auf den Dachboden. Dort hing ein geräucherter Schweinskopf, den die Mutter für Neujahr aufbewahrte. «Meine Brüder und Schwestern weinten», erzählte Tito. «Ich zögerte etwas, aber dann habe ich den Kopf runtergeholt und in einen Topf mit siedendem Wasser getan, etwas Mehl drübergestreut, und dann etwa zwei Stunden gekocht.» Es war lange her, dass es eine so reichliche Mahlzeit gab, und alle aßen «bis zum Platzen». Allerdings war «das Essen so fett, dass uns allen schlecht wurde», und als die Mutter heimkam, war außer leisem Stöhnen im ganzen Haus nichts mehr zu hören. Mica wurde wegen des unersetzlichen Festbratens sehr traurig. «Sie hatte dann aber Mitleid mit uns und wir kamen ohne Schläge davon.»[17]

Nicht nur aus Armut, auch vorenthaltener politischer Rechte wegen wuchs der Nationalismus. Seit den 1830er Jahren forderte die Nationalbewegung die Vereinigung der südslawischen Länder zu einem autonomen «Königreich Kroatien und Slawonien» innerhalb der Habsburgermonarchie, damit das kroatische Volk mehr Teilhabe bekäme. Zwar hatte die ungarische Regierung 1868 einem «Ausgleich» (Nagodba) zugestimmt, der Kroatien-Slawonien Landtag, Verwaltung, Justiz und Kultushoheit zugestand. Von einer selbständigen Landesregierung, Presse- und Meinungsfreiheit war allerdings nicht die Rede. Von den rund zwei Millionen Einwohnern Kroatiens und Slawoniens durften nur jene rund 45.000 Männer wählen, die die dafür erforderliche Mindeststeuer von 30 Forint aufbrachten. In Kumrovec gab es deswegen unter rund 200 Familien nur drei Wahlberechtigte. 1903 rollte eine nationalistische Protestwelle durch das Land, und auch in Kumrovec stürmten aufgebrachte Bauern das Rathaus, um die ungarische Flagge zu verbrennen. Sie forderten grundlegende Reformen und Selbstbestimmung.

Obwohl die ungarische Regierung in Budapest mehr als die Hälfte des Steueraufkommens Kroatiens und Slawoniens kassierte, investierte sie kaum in die dortige Infrastruktur. Daher gab es um 1900 nur für jedes zehnte kroatische Kind eine Schule.[18] Der kleine Josip hatte also Glück, dass es in seinem Heimatort wenigstens Elementarunterricht gab, selbst wenn er sich anfangs mit dem Lernen schwertat. Weil er schlecht Kroatisch sprach und häufig krank war, musste er sogar das erste Jahr wiederholen. Auch in den höheren Klassen versäumte er viele Schultage, denn «in meinem Dorf war es ganz selbstverständlich, dass ein Kind ab sieben Jahren schon eine Arbeitskraft war», berichtete er. «Wer essen will, muss arbeiten», hatte ihm die Mutter eingeschärft. Also hütete er die Kuh beim Weiden, hackte den Mais, jätete den Garten oder drehte das Getreide durch den steinernen Mühlstein, eine schweißtreibende Tätigkeit. «Aber am schwersten war es, … wenn mich der Vater mit seinen Schuldscheinen durchs Dorf schickte … zu anderen Bauern, die ähnlich wie er, tief verschuldet waren, hungrig, viele Kinder zu ernähren hatten.» Wie viel Gejammere und Gefluche bekam er da zu hören.[19]

Das Abschlusszeugnis der Grundschule, das er mit zwölf Jahren stolz in den Händen hielt, attestierte ihm vorzügliches Betragen sowie sehr gute Leistungen in allen Kernfächern. Das Gymnasium zu besuchen, lag aber völlig außerhalb seiner Vorstellungs- und Lebenswelt; höhere Bildung war den Söhnen des städtischen Bürgertums und der wohlhabenden Bauern vorbehalten. «Es gab weder die Möglichkeit noch die Mittel, unsere Kinder auf eine höhere Schule zu schicken», erläuterte sein Lehrer. «Die Kinder ein Handwerk erlernen zu lassen, war das Beste, was die Leute aus Verhältnissen wie die der Familie Broz aus der Gegend hier machen konnten.»[20]

«Als ich klein war, wollte ich … Schneider werden», erzählte Tito Jahre später seinem Biographen, «weil sich jeder Bauer aus Zagorje einen schönen Anzug wünscht.» Er träumte davon, «meinem Vater und meinen Brüdern und allen im Haus das Gewand zu nähen».[21] Das gepflegte Äußere blieb ein immer wiederkehrendes Thema in seinem Leben, das er als Ausweis seines persönlichen Fortkommens betrachtete und das er der eigenen Selbstachtung und Eitelkeit schuldete. Vorerst gab es für den Halbwüchsigen Josip allerdings nur die Möglichkeit, sich mit Aushilfsjobs auf den benachbarten Bauernhöfen durchzuschlagen. Auch in Ljubljana und Triest, wo ihn die Arbeitsuche vorübergehend hintrieb, fand er kein Auskommen. Vater Franjo hätte ihm am liebsten eine Überfahrt in die Neue Welt spendiert, wo man leichter einen Job finden und besser verdienen konnte, aber dafür fehlte das Geld. Zehntausende Kroaten, die sich das irgendwie leisten konnten, wanderten jedes Jahr nach Amerika aus, «damit die, die zurückbleiben, leben können», erklärte ein Lehrer.[22] Was wäre wohl aus ihm geworden, hätte damals das Geld für eine Schiffspassage in die USA gereicht, fragte Jahrzehnte später einmal ein Besucher. «Fabrikbesitzer», entgegnete er schmunzelnd.

Schließlich entschied der Vater, den fünfzehnjährigen Sohn nach Sisak zu schicken, damit er in dem Gasthaus gleich neben der Kaserne des 27. Domobranen-Regiments Kellner werde. Dank seines schönen Biergartens mit den schattigen Kastanienbäumen und der Kegelbahn gab es hier viel zu tun. Aber das Gastgewerbe langweilte ihn, und so beschloss er, sich bei Schlossermeister Nikola Karas als Lehrling zu bewerben.

Politisierung

Meister Karas war ein beleibter, warmherziger Mann, der seine drei bis vier Lehrlinge freundlich behandelte und gut versorgte, auch wenn er, wie damals üblich, keinen Lohn bezahlte. Josip verbrachte seinen ganzen langen Arbeitstag, von 6 bis 18 Uhr, in der im Keller gelegenen Werkstatt. Nur sonntags und an zwei Abenden während der Woche ging er in die Berufsschule. Seine wenige freie Zeit verbrachte er am liebsten Sherlock Holmes lesend; gelegentlich schmuggelte er sich in den Zirkus oder ins Kino. Als er eines Tages als Statist bei einer Wanderbühne anheuerte, zog er mit Lehárs «Lustiger Witwe» bis nach Osijek. Dort schnappten ihn aber die Gendarmen, um ihn wieder der Obhut des anfangs wütenden, dann aber sichtlich erleichterten Meister Karas zuzuführen.

Mit rund 9000 Einwohnern war Sisak eine Provinzstadt mittlerer Größe. Sie war Schnittpunkt wichtiger Eisenbahnverbindungen, besaß einen betriebsamen Flusshafen und einige Industriebetriebe, die Handel und Warenverkehr ankurbelten. Zwei- bis dreitausend Gesellen, Kleinhandwerker, Arbeiter und Facharbeiter in Sägewerken, Ziegeleien, Brauereien und Handwerksbetrieben bildeten ein halbproletarisches Milieu, in dem sozialistische Ideen zirkulierten. Arbeitervereine, Syndikate und Gewerkschaften sowie die 1894 gegründete Sozialdemokratische Partei stritten für das allgemeine und gleiche Wahlrecht, für höhere Löhne und den Achtstundentag. Eine proletarische Massenbewegung war das noch nicht, aber die Arbeitskämpfe nahmen an Häufigkeit und Heftigkeit zu. Infolge der Generalstreiks in Osijek, Zagreb und Rijeka wurde sozialistische Propaganda und Presse verboten; führende Sozialdemokraten saßen langjährige Haftstrafen im Zuchthaus ab.

Als Meister Karas Anfang 1909 einen neuen Gesellen einstellte, begann sich Broz für politische Fragen zu interessieren. Karl Schmidt, ein hübscher Kerl deutscher Herkunft, der immer ein rotes Halstuch trug, war Sozialdemokrat. Er klärte die Lehrlinge über die Arbeiterbewegung und die Bedeutung des 1. Mai auf, wobei er sie in die Gedankenwelt von Marx und Engels einführte. Josip vertiefte sich in die sozialistische Zeitung «Das freie Wort» (Slobodna riječ) und weitere einschlägige Literatur, die Schmidt und andere Gesellen vertrieben, darunter «Christentum und Sozialismus» von August Bebel, «Die materialistische Geschichtsauffassung» von Karl Marx und Friedrich Engels sowie «Das Kommunistische Manifest». Die Argumente des Gesellen, das kapitalistische System werde in einer Serie von Klassenkämpfen naturgesetzlich zusammenbrechen und die priesterliche Verdummung endlich ein Ende haben, überzeugten ihn immerhin so weit, dass er für die Sozialdemokratische Partei Streichhölzer verkaufte und Flugblätter verteilte. Und Mutter Micika, die aus der Sonntagspredigt wusste, dass alle, die die Sozialisten unterstützten, in der Hölle schmoren würden, wurde nun immer häufiger von heimlichen Sorgen um die Seele ihres Sohnes geplagt.

Nachdem der Achtzehnjährige im September 1910 seinen Gesellenbrief erhalten hatte und daraufhin in Zagreb Arbeit suchte, trat er in die Metallgewerkschaft und damit automatisch in die Sozialdemokratische Partei ein. Die beiden Organisationen, die Gerechtigkeit und internationale Solidarität auf ihre Fahnen geschrieben hatten, bildeten ab jetzt die tragenden Pfeiler seiner jugendlichen Sozialisation. Er bewegte sich nun überwiegend in der sozialdemokratischen Subkultur, die sich abseits der bürgerlichen Öffentlichkeit entfaltete, ging regelmäßig zu den Gewerkschaftstreffen, lief bei der Demonstration zum 1. Mai mit und beteiligte sich erstmals an einem Streik.

Wie viele junge Arbeiter fühlte sich Josip Broz vom Sozialismus angezogen, weil er eine plausibel klingende Erklärung für seine unbefriedigende Lebenssituation anbot und auch gleich das Rezept mitlieferte, wie man sich daraus befreien konnte. Durch den moralischen Anspruch des Marxismus, eine gerechte Welt zu schaffen, gewannen seine persönlichen Ambitionen einen höheren Sinn. Die eigenen Enttäuschungen und Frustrationen ließen sich in den Kontext der ganz großen Menschheitsfragen stellen, indem man sie nicht als individuelles Schicksal, sondern als Ausdruck gesamtgesellschaftlicher Missstände deutete. Abgesehen von der Ideologie vermittelte die Arbeiterbewegung auch ganz neue Lebenserfahrungen. Sie verschaffte nützliche Kontakte, weckte die Lust an der Erkenntnis und stiftete Gefühle von Gemeinschaft und Solidarität. Der intelligente, tüchtige und tatkräftige junge Mann entwickelte bis dahin schlummernde Talente wie das Debattieren und Organisieren. Neue Einsichten und Erfahrungen erweiterten den Horizont seiner Hoffnungen und Erwartungen: aus eigener Kraft über die Schranken seiner niederen sozialen Herkunft hinauszuwachsen.

Auch in den Jahren nach Abschluss der Ausbildung wurde ihm nichts geschenkt. Es war schwierig, ja so gut wie unmöglich, eine feste Anstellung im Metallgewerbe zu bekommen. Immerhin fand er in Zagreb vorübergehend in der Werkstatt des Mechanikers Knaus Arbeit, wo er nützliche Fachkenntnisse als Maschinenschlosser erwarb. Aber schon im Sommer 1911 ging er auf die Walz, um im Ausland Berufserfahrung zu sammeln. Nach kürzeren Stationen in Kamnik, Pilsen und Wien wanderte Broz im Frühsommer 1912 ins «Rote Mannheim». Der deutsche Gewerkschafter Otto Paulus erinnerte sich noch Jahrzehnte später an den «breitschultrigen und schweigsamen jungen Mann», der ein paar Monate bei Benz arbeitete, regelmäßig an den Versammlungen der sozialistischen Arbeiterjugend teilnahm, treu seine Mitgliedsbeiträge für die sozialistische Jugend bezahlte und sogar die Arbeiterzeitung abonnierte. In seiner Freizeit traf man ihn häufig im Café «Salomon» beim Schachspielen mit russischen Emigranten an.[23] Als er im Jahr darauf kurz vor seiner Einberufung in die Armee seiner Tante Ana einen Besuch abstattete, war sie irritiert und beunruhigt. Nicht nur war er in alle möglichen undurchsichtigen Aktivitäten verstrickt. «Er war gegen die Religion … redete häretisch und gefährlich», berichtete sie, «ein Sozialist, den Kopf voller Pläne, die mein Fassungsvermögen überstiegen».[24]

Die Tante bekannte, sie habe damals nicht die leiseste Vorahnung gehabt, dass Joža eines Tages Berufsrevolutionär und schließlich Marschall von Jugoslawien werden würde. Tatsächlich war ihm die Sozialkritik weder von den Eltern in die Wiege gelegt worden, noch hatte er sie im Studium intellektuell erworben. Allerdings kannte er Ausbeutung, Benachteiligung und fehlende Lebenschancen aus erster Hand, im Unterschied zu den meisten prominenten Anführern der sozialistischen Bewegung, oft Bürgersöhne und -töchter, die die Klassenfrage nur theoretisch betrachteten. Aber er teilte charakteristische Persönlichkeitsmerkmale wie Optimismus, Selbstsicherheit, Willensstärke sowie ein unerschütterliches Vertrauen in die Wirkungsmacht des eigenen Handelns mit ihnen.[25]

Wie alle Revolutionäre war er überzeugt, dass das, was er im Leben erreichen wollte, nicht ohne fundamentale Veränderung der ganzen Gesellschaft zu verwirklichen war. «In meiner Jugend waren zwischen sechzig und achtzig Prozent der Jugend in Kumrovec … überzählig», erklärte er 1949. «Es gab nichts zu tun im Dorf. Wenn man die vierjährige Schule hinter sich hatte, musste man weg. Es gab einfach nicht genug zu essen. Bildung erhielten nur die Kinder des städtischen Bürgertums und der wohlhabenden Bauern. Für Leute wie mich und meine Brüder war der einzige Ausweg, das Dorf zu verlassen, Lehrling zu werden und ein Gewerbe zu lernen. Aber dieser Weg war steil und stumpfsinnig: so stumpfsinnig, dass einige von uns daran etwas ändern wollten. Und als wir den Marxismus entdeckten, besonders seit 1917, angesichts der Großen Oktoberrevolution, da hatten wir die Antwort.»[26]

PETROGRAD, 23. FEBRUAR 1917

Der Bolschewist

Vom Weltkrieg zum Roten Oktober

Als der österreichische Kaiser Franz Joseph am 28. Juli 1914 Serbien den Krieg erklärte und dadurch den Ersten Weltkrieg auslöste, leistete Josip Broz seinen Wehrdienst in der österreichisch-ungarischen Armee. Im Jahr zuvor war er zum 25. Domobranen-Regiment in Zagreb eingezogen worden. Das Kriegshandwerk faszinierte ihn, nur fand er die k. u. k.-Streitkräfte antiquiert und stupide. «Statt den Leuten beizubringen, wie man kämpft, hat man nur gelernt zu exerzieren», fand er.[1] Der magere, aber sportliche Rekrut bewährte sich bei einer landesweiten Meisterschaft als ausgezeichneter Fechter und gewann die Silbermedaille. Daraufhin wurde er zum Unteroffizier befördert.

Der Kriegseinsatz begann für Feldwebel Broz als Zugführer an der serbischen Front. Zwei Mal überschritt sein Regiment die Drina, wurde aber beide Male von den gegnerischen Truppen zurückgeschlagen. Im Winter 1914/1915 wurde es an die Karpaten-Front verlegt. Schlecht ausgerüstet erlitt die österreichisch-ungarische Armee im eisigen Winter verheerende Verluste. Die Soldaten mussten im tiefsten Schnee ihre Schützengräben ausheben. «Es gab mehr, die erfroren sind, als durch eine Kugel gefallen», erinnerte sich Tito.[2] «Damals habe ich gelernt, den Krieg zu hassen.» Als während der russischen Frühjahrsoffensive im April 1915 ein Reiterregiment seine Einheit angriff, stieß ihm ein Tscherkesse im Nahkampf sein Bajonett tief in die rechte Achsel. Schwer verwundet landete er mit seinem ganzen Bataillon in russischer Kriegsgefangenschaft. «Ich dachte, ich würde sterben.»[3]

Im Lazarett des Klosters Swijaschsk, einer Wolgastadt nahe Kazan, genas er nur langsam, nachdem ihn dort erst eine Lungenentzündung und daraufhin noch der Flecktyphus erwischt hatte. Eine richtige Krankenstation gab es nicht und oft nichts zu essen. «Wir lagen auf Stroh, auf dem Boden.» Wie sollte da die schwere Wunde verheilen? «Die Ärzte dachten, ich sei nicht mehr zu retten, aber anscheinend hatte ich eine starke bäuerliche Konstitution.»[4]

Nach der Verlegung in das westliche Uralgebiet – der Kriegsgefangene arbeitete nun in der Werkstatt der Transsibirischen Eisenbahn in Kungur – überraschte ihn im Februar 1917 die Nachricht von der Revolution in Petrograd. Mittlerweile sprach er fließend, wenn auch nicht perfekt Russisch. Nach einem verheerenden Kriegswinter, in dem die Bevölkerung hungerte, kam es ab dem 23. Februar 1917 (8. März nach heutigem Kalender) in der russischen Hauptstadt zu Massendemonstrationen, Streiks und gewaltsamen Protesten. Zehntausende zogen durch die Straßen, skandierten «Brot!», «Schluss mit dem Krieg!», «Nieder mit der Selbstherrschaft!» Arbeiter- und Soldatenräte ebenso wie liberale Abgeordnete der Duma drängten den Zaren zur Abdankung. Als auch die Armee den Gehorsam verweigerte, sah sich Nikolaus II. am 3. März (16. März) gezwungen, seine Macht an eine provisorische Regierung zu übergeben. Kurz darauf kehrte der Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin aus dem Schweizer Exil in seine Heimat zurück. In seinen berühmten April-Thesen forderte er eine sofortige Beendigung des Krieges, die Machtübernahme durch die Räte und eine Landreform.

Demonstration von Arbeitern der Putilow-Werke in Petrograd, Februar 1917

Nach den turbulenten Ereignissen in Petrograd bildeten sich auch in den Städten entlang der Transsibirischen Eisenbahn revolutionäre Arbeiter- und Soldatenräte. Es war eine Stimmung zum Überkochen, wie im Hexenkessel, erinnerte sich Broz. Auf einmal gab es in allen Betrieben Parteizellen. Die Bolschewisten waren junge Facharbeiter, Bauern, Handwerksgesellen oder Grundschullehrer, die wie er selbst aus einfachen Verhältnissen stammten, aber nach Höherem strebten. «Nein, ich glaube nicht, dass sie Kommunisten oder Bolschewisten waren … Ich würde sagen, sie waren Revolutionäre, ebenso wie ich, in einem allgemeinen, instinktiven, proletarisch und spezifisch antifeudalen, antizaristischen Sinn.»[5]

Während sich allgemeine Anarchie ausbreitete, ergriff Josip Broz im Juni 1917 die Flucht. Über tausend Kilometer schlug er sich bis nach Petrograd durch, wo die Bolschewisten im Juli große Demonstrationen gegen die Provisorische Regierung organisierten und eine Sowjetregierung forderten. Während er «Nieder mit der Provisorischen Regierung» und «Alle Macht den Sowjets» brüllte, geriet er in ein Scharmützel mit der zaristischen Geheimpolizei. Mit einer Gruppe Aufständischer floh er nach Finnland, um von dort weiter in seine kroatische Heimat, am liebsten aber in die USA zu reisen. Wochen später schnappten ihn die Gendarmen in Uljenburg (Oulu), verdächtigten ihn als Bolschewisten und warfen ihn in den Kerker der Peter-Pauls-Festung. Daraufhin «saß ich wieder in einem langsamen, heruntergekommenen Zug mit hunderten österreichischen Kriegsgefangenen auf dem Weg zurück nach Sibirien».[6]

Unterwegs, am Bahnhof von Vytka (Kirov), sprang er aus dem Eisenbahnwaggon, um sich zu Fuß und per Bahn, ohne Geld, ohne Fahrkarte, nach Omsk durchzuschlagen. Unweit der über 30.000 Einwohner zählenden Kreis- und Verwaltungsstadt der Steppenprovinzen am Ufer des Irtysch hielt ihn eine Patrouille der revolutionären Roten Garden auf. Hier erfuhr er, dass Lenin und seine bolschewistischen Mitstreiter am 25. Oktober 1917 (7. November) in Petrograd die Macht übernommen hatten. Gerüchteweise war auch zu hören, dass die Tage der Habsburgermonarchie gezählt seien und dass Politiker aus seiner Heimat einen jugoslawischen Staat gründen wollten.

Die Rotgardisten brachten ihn in einem ehemaligen Kriegsgefangenenlager unter. Dort meldete er sich, ebenso wie zahlreiche andere deutsche und österreichisch-ungarische Kriegsgefangene, überwiegend Polen, Tschechen und Ungarn, als Freiwilliger zu den Internationalen Roten Garden. Kämpfen durfte er nicht, stattdessen musste er Wach- und Reparaturdienste an der Transsibirischen Eisenbahn verrichten. Hier gab es nicht viel zu erleben: Omsk wirkte armselig, «anstrengend und langweilig», beschrieb der sowjetische Botschafter Ivan Maiski seine Heimatstadt, da sie «im Winter im Schnee untergeht und im Sommer im Staub erstickt und im Herbst und Winter von einem undurchdringlichen Nebel verhüllt wird».[7]

Die dreizehnjährige Pelagija Denisowa Belousowa war sehr von dem 25-jährigen Rotgardisten «Josif Brozović» angetan, den sie im November 1917 in Omsk kennenlernte. Die Tochter eines Arbeiters aus Petersburg, eines Bolschewisten, der nach Sibirien verbannt worden war, ähnelte dem Typ seiner Mutter Micika: ausgesprochen hübsch, blond, hochgewachsen und bodenständig. Der schüchterne Backfisch bewunderte den sympathischen Kroaten, der couragiert auftrat und in heiklen Situationen um keinen zündenden Einfall und schnellen Entschluss verlegen war. «Wie ein Fisch im Wasser» bewegte er sich in der Revolution, erzählte sie später. Besonders gefiel ihr, dass er einen unverwüstlichen Optimismus ausstrahlte.[8]

Kurz nach der Oktoberrevolution brach in verschiedenen Landesteilen ein Bürgerkrieg zwischen der bolschewistischen Roten Armee und ihren konservativ-nationalistischen Gegnern, den Weißen, aus. Omsk fiel im Juni 1918 in die Hände des antibolschewistischen Admirals Alexander Koltschak, der dort im November den Sitz seiner Sibirischen Regierung aufschlug und eine rigorose Militärdiktatur errichtete. Da die Weißen im eskalierenden Bürgerkrieg immer wieder das Gebiet nach Rotgardisten durchkämmten, floh Josip Broz in die Steppe, wo er Unterschlupf beim kirgisischen Stammesführer Isaij Dschaksenbajew fand. Dieser war ein außergewöhnlich reicher, mächtiger und eitler Mann, der eine Dampfmühle, mehr als zweitausend Pferde und zwanzig Ehefrauen besaß. Er schätzte den sympathischen «Josif», der als Mechaniker nicht nur Reparaturen ausführen, sondern seit Kindesbeinen auch gut reiten konnte.

Während in der gesamten Region der Bürgerkrieg tobte, lebte Broz mit den muslimischen Halbnomaden im Zelt, mehr schlecht als recht in ihrer Turksprache radebrechend und manchmal angetan mit der lokalen Tracht. Von Zeit zu Zeit fuhr er mit dem Pferdewagen in die 65 Kilometer entfernte Stadt, um bei den Eisenbahnern Maschinenöl zu besorgen sowie seine Genossen und seine Verlobte Pelagija, genannt Polka, zu treffen. «Dauernd lauerte irgendwo eine Gefahr», berichtete er nach Jahren. Zum Beispiel, als sie einmal mit ihren alten Bauernschlitten nach Omsk fuhren, «mein Kirgise, sein Sohn, ein Knecht und ich». Unterwegs wurden sie von vier uniformierten Männern der Weißen angehalten. «Los, bring’ den um, worauf wartest du», rief einer und zeigte auf den Knecht, weil der kein Russisch verstand. «Nicht, – das ist nur der Knecht!», schrie Broz. Die Männer ließen von ihm ab, richteten ihre Gewehre daraufhin aber auf Isaij, um ihm seinen Gürtel mit den Goldmünzen abzunehmen. Broz verhielt sich unauffällig und ließ den Revolver, den er zur Verteidigung dabeihatte, stecken. Nachdem auch er seinen Geldbeutel ausgehändigt hatte, zogen die vier ab. «Der Kirgise war furchtbar wütend, dass er so viel Geld verloren hat … und dass ich nicht geschossen habe …, aber allein gegen die vier hätte ich gar nichts ausrichten können.»[9]

Erst nachdem die Rote Armee im November 1919 das Koltschak-Regime wieder aus Omsk vertrieben hatte, nahm Broz Abschied von den Kirgisen, die er als einfach und ehrlich beschrieb. Mit einem großzügigen Abschiedsgeschenk des Stammesführers kehrte er in die Stadt zurück. Im Januar 1920 schlossen er und Polka in der orthodoxen Kirche von Bogoljubskojsko die Ehe.

Bis ins hohe Alter betonte Tito, wie sehr ihn die Erfahrungen in Russland geprägt hätten. Er erlebte den Zusammenbruch des multinationalen Zarenreiches sowie den Aufbau eines radikal neuen Gesellschaftssystems. Als die Protestwelle in so rasanter Geschwindigkeit durch ganz Russland rollte, verspürte und verstand er die Dynamik des Wandels. Revolutionen seien umstürzende Ereignisse in der Psychologie von Menschen, befand er später. «Sie verändern Meinungen, Weltanschauungen.»[10]

Die Oktoberrevolution erschien als säkulares Ereignis, das seine eigene Zukunft in ein ganz neues Licht stellte. Erstens waren es vor allem Bauern, die die Eigentums- und Machtverhältnisse in Russland zum Einsturz brachten, und warum sollte so etwas nicht auch in seiner Heimat möglich sein? Zweitens war dies eine erfolgreiche Bewegung für die Selbstbestimmung der Völker, die es auch im Habsburgerreich gab. Und drittens handelte es sich um eine proletarische Revolution, die die sozialistischen Bewegungen andernorts anspornen und stützen würde, und nicht zuletzt den lebenden Beweis, dass sich der Marxismus in die Praxis umsetzen ließ.

Die Erfahrung radikaler Umbrüche, die die Bolschewisten gewaltsam herbeigeführt hatten, bestärkten ihn in seinen politischen Einstellungen, weiteten seinen Erwartungshorizont und bekräftigten seinen Glauben an die Kraft des eigenen Handelns. Bis ins hohe Alter kam er immer wieder auf dieses zentrale Erleuchtungs- und Erweckungserlebnis zurück. «Für mich ist Lenin ein großer Mann, der größte», bekannte er noch 1974 gegenüber einem Journalisten. «Er hat mit der Oktoberrevolution eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte eröffnet … die Gesellschaft und die Welt vorangebracht.»[11]

Als einer, der unvorhergesehen zum Zeitzeugen weltverändernder Ereignisse wurde, lernte Broz beiläufig alles, was zum Revolutionärsein dazugehörte, nämlich nicht nur Waffengewalt, sondern auch politische Überzeugungsarbeit auf Versammlungen, öffentliches Reden und Agitation. Damals kam er auch mit der bolschewistischen Partei in Kontakt, aber sein Aufnahmeantrag ging in den Revolutionswirren unter. Eine maßgebliche Rolle im Geschehen reklamierte er nicht. «Mein Anteil an der russischen Revolution ist unbedeutend», gab er 1945 zu, «obwohl ich … sympathisiert habe und etwas mitgeholfen.»[12]

Nicht zuletzt machte er in dieser Zeit existentielle Grenzerfahrungen, die seine Persönlichkeit prägten. Bedrohliche Situationen durchlitt er viele: Auf Todesangst im Schützengraben folgte eine lebensgefährliche Verwundung, auf Kriegsgefangenschaft und Befreiung der Vernichtungsfeldzug der antibolschewistischen Weißen im Russischen Bürgerkrieg. «Da muss der Reflex gut funktionieren, … man muss geistesgegenwärtig sein und ruhig Blut bewahren», erzählte er rückblickend. In brenzliger Lage stahlharte Nerven zu behalten, gehörte später zu seinen außergewöhnlichsten Qualitäten. «Selbstbeherrschung muss man lange üben.»[13]

Den Rotgardisten Josif Brozović, dem eine Karriere im revolutionären Russland offengestanden hätte, zog es in die Heimat. In der Zeitung las er, dass in Kroatien die Bauern rebellierten und dort revolutionäre Zustände herrschten. Ebenso wie tausende andere deutsche und österreichisch-ungarische Kriegsgefangene traten er und seine schwangere Frau Pelagija im Frühjahr 1920 die Heimreise an. In schmutzigen, überfüllten Bahnwaggons zuckelte der «Maxim Gorki»-Zug allein drei Wochen lang bis nach Petrograd. In Narwa bestieg das Paar das Schiff nach Stettin, von wo es weiter durch Polen, Deutschland und Österreich bis nach Kroatien ging.

In Zagreb erfuhr er, dass die geliebte Mutter gestorben, das Haus in Kumrovec verkauft und der Vater weggezogen war. Der Tod der Mutter «war der schwerste Schlag in meinem Leben», bekannte er später, und seine Frau Polka sah ihn zum ersten und einzigen Mal in Tränen.[14] Aber Josip, im langen Fellmantel, mit hohen Schaftstiefeln und einer Pelzmütze, auf der noch der Abdruck des fünfzackigen roten Sterns zu erkennen war, gab sich kämpferisch. «Als Joža 1920 aus Russland zurückkam», erzählte seine Tante Ana, «war er besessen von der Revolution und von Lenin und dem Kommunismus, und ich dachte dauernd, der ist doch verrückt.»[15]

Kairos der Weltrevolution

Josip Broz reiste in eine ganz neue Zukunft, in einen Staat, der historisch nie existiert hatte. Im Juli 1917 hatten Vertreter der Serben, Kroaten und Slowenen auf der griechischen Insel Korfu, wo die serbische Exilregierung während des Weltkrieges Zuflucht gefunden hatte, erklärt, sie würden einen gemeinsamen südslawischen, also jugoslawischen, Staat schaffen. Sie glaubten, Nachfahren eines einzigen Urvolkes zu sein, da sie Sprache, Volkskultur und Mythen teilten. Dieses gelte es nun als jugoslawische Nation in einem freien Staatswesen wiederzuerwecken. Weil Kroaten, Serben, bosnische Muslime und andere Gruppen in vielen Regionen eng miteinander vermischt lebten, war die jugoslawische zuallererst eine pragmatische, aber auch eine idealistische Idee. Man wollte unter verschiedenen Namen sowie mit gleichberechtigten Religionen, Schriften und nationalen Symbolen selbstbestimmt zusammenleben. So verständigten sich die Politiker auf eine konstitutionelle, demokratische und parlamentarische Monarchie unter der Dynastie Karađorđević, die seit 1903 das Königreich Serbien regierte.

Nachdem das Habsburgerreich im Oktober 1918 endgültig zusammengebrochen war und der Weltkrieg zu Ende ging, konnte Prinzregent Alexander Karađorđević am 1. Dezember 1918 das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS) proklamieren. Noch im selben Monat bildeten die Vertreter von Slowenen, Serben und Kroaten eine gemeinsame Regierung, in der alle größeren politischen Parteien des bürgerlichen Lagers repräsentiert waren. Per Manifest ließ der Regent alle Rechte und Freiheiten, die bislang schon im Königreich Serbien galten, auf das gesamte Staatsgebiet ausweiten. Die neuen Machthaber waren entschlossen, ein fortschrittliches Gemeinwesen aufzubauen, das mit der westlichen Welt mithalten würde. Sie würden in dem bitterarmen Land unter anderem ein allgemeines Wahlrecht für Männer, Agrarreformen, einen Sozialstaat, die Schulpflicht und eine moderne Gesundheitsversorgung einführen.

Mit seinen zwölf Millionen Einwohnern war dieses erste Jugoslawien so disparat wie sonst keiner der neu gegründeten Staaten. Serbien (mit Makedonien und Kosovo) sowie Montenegro waren einst osmanisch gewesen, seit 1878 aber bereits souverän. Dort lebte eine überwiegend orthodoxe und teils auch muslimische Bevölkerung. Die katholischen Länder Sloweniens und Kroatiens gehörten hingegen bis 1918 zur österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, ebenso wie zuletzt auch das islamisch geprägte Bosnien-Herzegowina. So kamen Regionen mit ganz unterschiedlichen ethnisch-religiösen Gliederungen zueinander. Etwa 39 Prozent der Bevölkerung waren orthodoxe Serben, geschätzte 24 Prozent waren katholische Kroaten und 8,5 Prozent Slowenen, die übrigen gehörten zu zahlreichen weiteren Nationalitäten, darunter auch Muslime und Juden. Disparat war der neue Staat zudem in Hinblick auf die sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen und kulturellen Verhältnisse. Zwischen dem industriell bereits fortgeschrittenen Slowenien und dem agrarischen Bosnien, Kosovo und Makedonien, wo die große Bevölkerungsmehrheit nicht einmal lesen und schreiben konnte, herrschte ein riesiges Entwicklungsgefälle. Eine «jugoslawische» Nation existierte somit in vieler Hinsicht nicht, wohl aber die Hoffnung, dass die verschiedenen südslawischen «Stämme» zum Volk der «Serbo-Kroato-Slowenen» verschmelzen würden. «Auf der Grundlage unserer gemeinsamen Herkunft haben wir», erklärte Prinzregent Alexander im März 1919, «unter unterschiedlichen Einflüssen … unsere gemeinsamen und unsere jeweils besonderen Merkmale entwickelt, immer in Erinnerung und wissend, dass wir Brüder, dass wir EINS sind.»[16]

Aufgrund der sehr ungleichen Ausgangsvoraussetzungen prallten verschiedenste Vorstellungen über die künftige innere Ordnung aufeinander, seit serbische, kroatische und slowenische Politiker begannen, über den gemeinsamen Staat zu verhandeln. Welche ethnischen Gruppen gehörten genau zur jugoslawischen Nation? Sollte das Gemeinwesen föderalistisch oder zentralistisch verfasst sein? Und wo lägen seine Grenzen? Ungeachtet dessen erfüllte die Gründung Jugoslawiens eine lange gehegte Sehnsucht sehr vieler Menschen nach einer souveränen Nation. Zudem: In einem größeren Gemeinwesen wären alle Landesteile wirtschaftlich stärker und auch besser gegen Annexionswünsche der Nachbarn gefeit als in einzelnen Zwergstaaten. Die Großmächte ließen sich trotz gewisser Bedenken schließlich überzeugen, den Südslawen das Selbstbestimmungsrecht und somit auch ihr gewünschtes Königreich zuzugestehen. Französische und britische Politiker hofften, einen Schutzwall gegenüber dem bolschewistischen Russland und den Revisionsmächten, vor allem Deutschland und Österreich, zu errichten. Trotz diverser Grenzstreitigkeiten wurde der Staat der Serben, Kroaten und Slowenen auf der Pariser Friedenskonferenz im Mai 1919 völkerrechtlich anerkannt.

Erneut war Broz in ein revolutionsbesessenes Zeitalter geworfen. Die Monarchie war in einem furchtbaren Weltkrieg untergegangen, der Millionen Tote, Invaliden und Flüchtlinge hinterließ. Allein Serbien hatte etwa 540.000 Soldaten und Zivilisten verloren, etwa zwölf Prozent der Bevölkerung – der höchste Verlustanteil in ganz Europa. Riesige Gebiete waren vollkommen verwüstet, und das in einem der ärmsten Länder Europas. Der Historiker Dušan Bilandžić erinnerte sich, dass in seiner Heimat, dem dalmatinischen Hinterland, noch in den zwanziger Jahren «niemand Schuhe oder einen Anzug trug, und keiner hatte eine Uhr zuhause. Die Mädchen kämmten sich die Haare nicht vor dem Spiegel, sondern über klarem Wasser.»[17] Sechs von zehn Kindern starben dort vor dem fünften Lebensjahr.

Prekäre Lebensverhältnisse waren eine weit verbreitete Erscheinung. Drei Viertel der Bevölkerung im SHS-Staat lebten am Rande des Existenzminimums oder darunter. Das waren Klein- oder Zwergbauern mit einem Besitz von weniger als fünf Hektar Land sowie Lohnarbeiter, Lehrlinge, Gesellen, Gehilfen und Hausbedienstete. Lediglich ein Fünftel der Einwohnerschaft gehörte zur mittleren Einkommensschicht, die gut über die Runden kam: Landwirte mit bis zu zwanzig Hektar Grundbesitz, des Weiteren Handwerker, Kaufleute, Angestellte, Beamte, Lehrer, Berufsoffiziere und Kleinunternehmer. Nur etwa drei Prozent gehörten zu der schmalen Gruppe der Wohlhabenden, wie bestimmte Staatsfunktionäre, Großgrundbesitzer, besserverdienende Freiberufler und Unternehmer. Und nur sie hatten künftig das Sagen im Staat.[18]

Krieg und Besatzung verursachten noch auf lange Zeit verheerende soziale und ökonomische Probleme. Seit 1914 waren die Brotpreise um das 40-Fache, die für Kartoffeln und Salz um mehr als das 70-Fache gestiegen. Die Energieversorgung und die Industrie lagen brach, zehntausende Arbeiterfamilien waren ohne Einkommen.[19] Hungerrevolten und Rechtsanarchie erschütterten das Land. In den habsburgischen Gebieten zogen seit Herbst 1918 marodierende und plündernde Deserteure der k. u. k.-Armee, ehemalige Kriegsgefangene und gewöhnliche Banditen als «Grüne Kader» durchs Land. Lang aufgestaute revolutionäre Stimmungen von Arbeitern und landloser Bauernschaft entluden sich in gewaltsamem Aufruhr. Im Süden, in Makedonien und im Kosovo, kämpften Freischärler gegen die neuen Landesherren. Die Aufstände wurden von den serbischen Streitkräften niedergeworfen.

Nun, da das große Schlachten endlich vorüber war und sich die Weltordnung auf Trümmern neu sortierte, überschlug sich die Euphorie über eine bessere Zukunft. «Es herrschte eine ungesunde, trügerische, doch erregende, mächtige Atmosphäre unbegrenzter Möglichkeiten auf allen Gebieten», beschrieb der Schriftsteller Ivo Andrić die Situation. «Etwas von der Üppigkeit und dem Chaos des Goldlandes Eldorado war in dem Leben und Aussehen … eines großen Staates zu entdecken, der noch nicht einmal über feste Grenzen, eine innere Organisation und einen endgültigen Namen verfügte.»[20] Wie überall in Europa schwelgten Intellektuelle, Künstler und Schriftsteller in der Utopie einer gerechten Gesellschaftsordnung und eines neuen, moralisch höherstehenden Menschen. Der Schriftsteller Miloš Crnjanski, ein Expressionist, erklärte, der Krieg habe auf Leichenbergen und Trümmern neue Leidenschaften, neue Gedanken, neue Gesetze und neue Moralvorstellungen geboren. Seine Generation fühle wie eine Sekte: «Unruhe und Umsturz, im Wort, im Empfinden, im Denken.»[21] Wann würde es je wieder so weite Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten geben?

Zehntausende Zeitzeugen der russischen Revolution strömten ins Land: Russen und Ukrainer, die vor den Bolschewisten geflohen waren, und Südslawen, die aus Kriegsgefangenschaft heimkehrten. Unter ihnen waren etliche Anhänger Lenins, die in Russland die ersten kommunistischen Parteiorganisationen aufgebaut hatten. «Wir haben viel für die russische Revolution getan», erläuterte der Heimkehrer Ljubomir Mojin, «aber das reicht nicht, wir müssen dasselbe bei uns zuhause machen, wenn wir uns als [echte] Revolutionäre betrachten wollen.»[22] Bis Februar 1919 trafen 95 parteiaktive kommunistische Kriegsgefangene, elf Agitatoren und zwei Kuriere aus Sowjetrussland ein, um bolschewistische Propaganda zu verbreiten, Parteistrukturen aufzubauen sowie Massendemonstrationen und Streiks zu organisieren.[23]

In ganz Europa waren die Kommunisten überzeugt, dass in Russland die Weltrevolution begonnen habe. Waren nicht im April 1919 in Ungarn und in Bayern schon die ersten Räterepubliken entstanden? Unausweichlich würde die revolutionäre Welle auch über dem SHS-Staat zusammenschlagen. In der ersten Hälfte 1919 kam es in Maribor, Karlovac, Varaždin und Osijek zu lokalen bolschewistischen Aufständen. Demonstrationen zum 1. Mai 1919 und der Internationale Streiktag gegen die alliierte Intervention im Russischen Bürgerkrieg am 21. Juli 1919 legten mehrere größere Städte lahm. «Alle Fabriken, alle Werkstätten, alle Hotels und Kaffeehäuser, der ganze Eisenbahn- und Tramverkehr, die Schifffahrt, der Post- und Telefondienst usw. waren im Ausstand», erinnerte sich ein Zeitgenosse.[24] Der Schriftsteller Miroslav Krleža beobachtete auch an Josip Broz «eine einfache, aber merkwürdig hartnäckige, man könnte sagen, starrköpfige Sicherheit», dass die russische Revolution einen weltweiten Prozess in Gang gesetzt hatte, der nicht mehr aufzuhalten war.[25]

Das revolutionäre Experiment, von dem die Russland-Heimkehrer berichteten, vermochte Unzufriedene aller Schichten zu faszinieren. Es lenkte Träume, Sehnsüchte und Heilsversprechen in Richtung radikaler, vermeintlich alternativloser Zukunftsentwürfe. Als Kriegsheimkehrer aus Russland berichteten, «wie die Revolution die alte Ordnung zerstört hat», drängten immer mehr Menschen in die sozialistischen Organisationen, schilderte ein Landwirt die Situation.[26] Die Leute hätten zugehört «und angefangen nachzudenken, wie man bei uns etwas Ähnliches machen kann», erläuterte Tito.[27] Derweil echauffierte sich der Sozialdemokrat Vitomir Korać, der für Reform statt Revolution eintrat, dass die südslawischen Bolschewisten gar nicht wüssten, was Freiheit bedeute und wer das Proletariat sei. «Aber es gab so viele Quellen der Unzufriedenheit, dass die Frage, wohin die Reise geht und wo sie hinführt, ganz beiseitegeschoben wurde.»[28]

1919 schlossen sich die sozialistischen und Arbeiterparteien der jugoslawischen Landesteile zusammen und nannten sich im Folgejahr Kommunistische Partei Jugoslawiens (KPJ). Sie bildete einen Verbund regional, organisatorisch und ideologisch relativ unabhängig voneinander agierender Gruppierungen und war, wie die gesamte Arbeiterbewegung Europas, in rivalisierende Lager gespalten. Denn wenngleich es eine wachsende Schicht von Lohnarbeitern in Industrie, Bergbau, Werften, Handwerksbetrieben und in der Landwirtschaft gab, existierte noch keine «proletarische Klasse» mit einigermaßen einheitlichen Interessen, Lebens- und Bewusstseinsformen. Nur jeder zehnte SHS-Bürger war in den zwanziger Jahren in Industrie und Gewerbe beschäftigt. Die kommunistische Partei war in den Städten und gewerblichen Regionen stark, wo sich diese Betriebe konzentrierten und wo es eine kritische Masse an Intellektuellen, Studenten und Schülern gab, die sich für marxistische Ideen begeisterten. Die meisten Anhänger fand die KPJ bei den Arbeitern der Metall- und in der Textilindustrie sowie in Bergwerken, Verkehrsbetrieben und im Bauwesen. Auch unter den armen Bauern in Dalmatien, Montenegro und Makedonien, die auf zusätzliche Lohneinkommen angewiesen waren, verzeichnete sie Rückhalt. Ende 1920 besaß die KPJ rund 65.000 Mitglieder; außerdem kontrollierte sie die Gewerkschaften, in denen etwa 210.000 Männer und Frauen organisiert waren.[29]

Noch auf ihrem Gründungskongress trat die KPJ der von den russischen Bolschewisten beherrschten Dritten Internationale bei. Im Unterschied zu ihrer Vorgängerin, der Zweiten Internationale, begriff sie sich nicht als Zusammenschluss nationaler Parteien, sondern als einheitliche Organisation. Mehr als zweihundert Delegierte aus 37 Ländern hatten auf dem Gründungskongress im Juli und August 1920 beschlossen, zu Sektionen einer gemeinsamen «Weltpartei des Proletariats» zu verschmelzen. Die KPJ unterwarf sich in der Folgezeit strengen Organisations- und Verhaltensregeln, zum Beispiel auch dem Ziel, sich in eine Kampf- und Kaderpartei «neuen Typs» zu verwandeln. Kernpunkte waren eine monolithische Struktur, Parteiarbeit in den Betrieben und ein strikter Zentralismus.[30]