Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

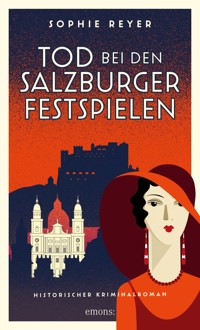

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Historischer Kriminalroman

- Sprache: Deutsch

Der Tod geht um beim »Jedermann«: Ein Krimi aus dem Salzburg der 1930er Jahre Salzburg, 1937. Der Darsteller, der im Theaterstück »Jedermann« den Tod verkörpern sollte, ist ermordet worden – und vom Täter fehlt jede Spur. Noch dazu zeigt sich Regisseur Max Reinhardt nicht sehr kooperativ; selbst als die Zweitbesetzung ebenfalls erstochen wird, will er die Premiere nicht absagen. Im Gegenteil: Er ruft sogar seine Ex-Frau Else Heims aus Berlin nach Salzburg, um die Rolle zu übernehmen. Kommissar Breitensee versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und Else als Köder zu benutzen – doch die hat ihren eigenen Kopf. In »Tod bei den Salzburger Festspielen« wird das Leben von Else Heims, Max Reinhardts erster Frau, erstmals literarisch aufgearbeitet. Ein atmosphärischer historischer Krimi voller Spannung, Gesellschaftskritik und einer Prise Witz – perfekt für Fans des Genres.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sophie Reyer wurde 1984 in Wien geboren, wo sie auch heute lebt. Nach dem Studium an der Kunsthochschule für Medien Köln erlangte sie 2017 den Doktor der Philosophie in Wien. Sophie Reyer hat bereits zahlreiche Theaterstücke sowie Romane geschrieben, die unter anderem bei S. Fischer, Edition Atelier oder Czernin erschienen. Sie erhielt 2010 und 2013 den Literaturförderpreis der Stadt Graz und 2013 den Preis »Nah dran!« für das Kindertheaterstück »Anna und der Wulian«. Sie gibt zudem Lehrgänge für Film-, Medien- und Theaterwissenschaft an der Uni Wien und der Pädagogischen Hochschule Baden.

Dieses Buch ist ein Roman. Einige Personen wie Else Heims, Max Reinhardt und Attila Hörbiger hat es tatsächlich gegeben, ihre Handlungen sind jedoch frei erfunden und/oder literarisch überhöht.

© Emons Verlag GmbH

Cäcilienstraße 48, 50667 Köln

www.emons-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: finken-bumiller//burkhard finken,

unter Verwendung der Bildmotive

shutterstock.com/Greens87/Zorica Jovanov/Abdul1991/sebos

Gestaltung Innenteil: DÜDE Satz und Grafik, Odenthal

Druck und Bindung: sourc-e GmbH

Printed in Europe 2025

ISBN 978-3-98707-328-1

Historischer Kriminalroman

Originalausgabe

Dieser Roman wurde vermittelt durch die

Schoneburg Literaturagentur und Autorenberatung

Dr. Patrick Baumgärtel.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Ich danke Gert Korentschnig für den Impuls, mich mit Else Heims auseinanderzusetzen, und Pia Janke für ihre Inspiration.

Wenn ein Mensch dahin ist, nimmt er ein Geheimnis mit sich.Hugo von Hofmannsthal

PROLOG

Es dämmert, als er die Straße betritt. Rings um ihn nichts als Nebel, und die Lichter der Stadt kommen ihm vor wie ferne helle Sterne, während er mit sicherem Schritt den Berg hinunterwandert. Er weiß, wohin er geht; fast ist es, als ziehe ihn ein unsichtbarer Faden hinab unter die Menschen, und eine freudige Erwartung dessen, was kommen wird, breitet sich in seinem Bauch aus. Denn in Nächten wie diesen ist er auf der Suche nach einer einmaligen und ganz besonderen Melodie – der Melodie des Sterbens. Seit vielen Jahren bereits kennt er sie, und sie ist ihm eine treue Begleiterin gewesen – bis heute. Er lächelt leise, während sich sein Blick nachdenklich in der Himmelskuppel über ihm verliert.

Interessanterweise fällt die Melodie des Sterbens viel weniger dramatisch aus, als man denken würde, überlegt er und hört dem Krächzen eines Raben nach, der sich in die Höhe schwingt und mit schweren Flügelschlägen im Dunkel verschwindet. Tatsächlich: Eigentlich würde er sie sogar fast als friedlich bezeichnen, auch wenn sie viele unterschiedliche Spielarten haben kann. Bei den einen fällt sie hoch und hektisch aus, bei den anderen wieder ist sie nichts als ein langsam verlöschender liegender Akkord. Aber eines tut sie immer: Sie reißt denjenigen, der ihr lauscht, in die Gegenwart hinein. Und er ist süchtig danach, in die Gegenwart hineingerissen zu werden.

War da ein Geräusch? Er hält inne, sieht sich um. Inzwischen hat er den Fuß des Berges erreicht, und das Zentrum der Stadt liegt vor ihm. Kann es sein, dass jemand ihm folgt? Nein, versucht er sich zu beruhigen, um ihn nichts als die Schwärze der Nacht. Mit federnden Schritten überquert er die Brücke, geht auf den Domplatz zu, dessen Pflastersteine von einer Straßenlaterne erhellt werden, und biegt dann in die kleine Seitengasse neben dem Mariendenkmal ein, wo er sich, hinter einen der marmornen Engel geduckt, auf die Lauer legt. Die Schatten der Nacht vertiefen sich, während er seinen Blick über das Kopfsteinpflaster und weiter zu dem kleinen Wirtshaus »Zum Goldenen Gansl« am anderen Ende des Platzes wandern lässt, in dessen Fenstern noch Licht zu sehen ist. Es ist ein weiches, behagliches Licht, das ihn ein wenig an Wachs denken lässt. Genau richtig für diese Sommernacht, sagt er sich und lächelt.

Es dauert nicht lange, da geht mit einem leichten Knarren die Tür auf, und eine große, hagere Gestalt betritt den Gehsteig. Er spürt, wie ihm das Herz in der Brust zu flattern beginnt wie ein kleines Vögelchen. Einen Moment lang kneift er die Augen zusammen, um sich zu versichern, dass er sich nicht täuscht. Nein, es ist, wie er erwartet hat: Hans Pöcksteiner, der Schauspieler höchstpersönlich, kommt, den Kopf ein wenig eingezogen, aus dem Wirtshaus.

Mit einer raschen Bewegung verlässt er den Schutz des Denkmals, baut sich vor ihm auf und lächelt. Pöcksteiner bleibt stehen. Er betrachtet ihn und zieht fragend eine Augenbraue in die Höhe, aber noch bevor der Schauspieler etwas sagen kann, kommt er ihm zuvor.

»Herr Pöcksteiner?«, fragt er. Das Licht der Straßenlaterne flackert kurz auf dem ausdrucksstarken, etwas müden Gesicht mit den großen, in tiefen Höhlen liegenden Augen vor ihm.

»Ja?«

Er zieht sein Lächeln in die Länge, versucht, Zeit zu gewinnen, während er die linke Hand so unauffällig wie möglich in seine Hosentasche wandern lässt. »Der Schauspieler, hab ich recht?«, sagt er in säuselndem Singsang und spürt, dass er sich beeilen muss, denn über Hans Pöcksteiners Züge wandert bereits ein skeptischer Ausdruck.

»Was wollen Sie?«, fragt dieser auch prompt und wischt sich ein wenig Schminke – offensichtlich hat er sich nach der letzten Probe nicht gut gesäubert – aus dem Gesicht, sodass seine helle Haut zu sehen ist.

Er macht einen weiteren vorsichtigen Schritt auf Hans Pöcksteiner zu, und da geschieht es: Jetzt bekommt sein Gegenüber Angst.

»Verschwinden Sie!«, ertönt es zischend, doch er lächelt nur weiter. Seine Finger wölben sich fester um den scharfen Gegenstand in seiner Tasche, und als Pöcksteiner an ihm vorbeigehen will, stellt er sich ihm in den Weg.

»Ich hab gesagt, verschwinden Sie!« Pöcksteiner starrt ihn an, und seine Unterlippe beginnt zu beben.

»Aber Herr Pöcksteiner! Aber bitte, Gevatter Tod!« Er atmet theatralisch und verdreht die Augen. Dann, mit einer Bewegung leiser als ein Lufthauch, stellt er sich auf die Zehenspitzen, beugt sich nach vorne und küsst Hans Pöcksteiner sanft auf die Wange. Er spürt weiche, junge Haut und merkt, wie ihm innerlich warm wird. So fühlt sich wirklich nur Lebendiges an, denkt er und möchte sich schon dem Kuss hingeben, doch Hans Pöcksteiner ist alles andere als entzückt von der Annäherung.

»Sind Sie wahnsinnig?«, schnarrt er und will ihn von sich schieben, er ist jedoch schneller und streicht ihm mit der rechten Hand über den Rücken, unter dem leichten Hemd die Wirbelsäule erahnend, durch die die Lebensenergie pulst. Dann zieht er den kalten Gegenstand, um den sich die Finger seiner anderen Hand geschlossen haben, aus der Hosentasche – und holt zum Stich aus.

Ein hohler Laut ertönt, gefolgt von einem dumpfen Schrei, den er rasch mit seiner freien Hand erstickt. Hans Pöcksteiner starrt ihn mit flatternden Lidern an – und sinkt dann röchelnd zu Boden.

Er lauscht, während der hagere Körper vor ihm seinen letzten Atem aushaucht, lauscht aufmerksam. Inzwischen ist ihm dieser Klang des Verendens bis ins kleinste Detail bekannt – und dennoch ist er immer wieder überrascht über die verschiedenen Facetten, die die Melodie des Sterbens annehmen kann.

Was für ein Glück er hat, denkt er, während er das Messer zurück in die Hosentasche steckt. Er sitzt in der ersten Reihe des Lebens, wie in einer Opernaufführung, und hört den letzten Klängen zu. Nur wenige kommen so nah an die Existenz heran wie er, und er liebt dieses musikalische Schauspiel. Dargeboten wird die Musik immer von einem einzelnen Menschen. Jeder spielt die Melodie des Sterbens anders, das ist das Wunderbare: Im Tod klingt keiner wie der andere. Schön, oder?

Mit dem Handrücken wischt er sich über die Stirn, auf der sich Schweißperlen gebildet haben. Leb wohl, Hans Pöcksteiner, denkt er, während er sich umdreht und den Domplatz verlässt.

ELSE

HIMMEL UND ERDE

Berlin, 1882

»Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde!« Das erzählt man Else schon früh. »Er hängte am Himmelsgewölbe eine Kugel auf – und es ward Licht!«

Else lauscht gebannt. Zu Beginn also wird es hell, denkt sie und sieht sich um. Da gibt es die Mutter, deren Haut weiß ist und deren Haar dunkel, und die Räume der Wohnung, durch die das Licht flutet, wenn es Morgen wird. Neben der guten Stube liegt das einfenstrige Schlafzimmer, daran sich nach hinten zu ein bloßer Durchgang anschließt, der in die Küche führt, aus der es meist wunderbar nach gekochten Kartoffeln und Milch duftet.

Am Anfang ist es friedlich, denn die Mutter ist immer da. Sie wacht über Else wie Sonne und Mond gleichzeitig. Sie ist auch so fern wie die Sonne – unerreichbar in ihrem Geheimnis, das aus raschelnden Kleidern besteht, die sich um sie herum auffalten, wenn sie sich bewegt. Ein Geheimnis, das nach Lavendelöl duftet und nach den klirrenden Ketten klingt, die sie um den Hals trägt. Oft betrachtet Else die Mutter, sieht ihr dabei zu, wie sie in der Küche arbeitet. Alles gefällt ihr an ihr: der Schwung der Bewegung während des Kochens, ihr nach vorne geneigtes, besonnenes Gesicht, das walnussbraune Haar, das ihr dabei ein wenig in die Stirn fällt, und vor allem die großen, dunklen, lebendigen Augen.

»Warum wird es Tag und Nacht?«, fragt Else. »Du hast immer davon erzählt, dass der Schöpfer Licht und Dunkelheit geschaffen hat, aber warum wechseln sie einander ab?« Else will alles wissen. Immer will sie alles wissen.

Die Mutter verdreht die Augen, ohne aufzublicken, während sie mit raschen Bewegungen Kartoffeln schält.

»Weil Gott nicht nur das Licht von der Dunkelheit schied«, sagt sie dann und wischt sich über die Augen, »sondern auch jedem seine Zeit gab, zu erscheinen und zu verschwinden.«

Else staunt. Mächtig muss er sein, dieser Gott, denkt sie bei sich und lächelt. Sie liebt es, der Mutter zuzuhören, wenn diese Geschichten erzählt oder vorliest. Manchmal erzählt die Mutter ihr von den Hayyot, von übernatürlichen Geschöpfen, die den Thronwagen der göttlichen Majestät tragen, aber auch von Engeln spricht sie, diesen geflügelten himmlischen Boten, die die gegensätzlichen Elemente Feuer und Wasser vereinen, weil sie Flügel und Arme auf einmal haben, und diese Geschichten mag Else besonders gern.

»Die Engel«, sagt Else laut und ein wenig besserwisserisch, »erscheinen manchmal auch als menschliche Gestalten, oder?«

Ihre Mutter streicht sich eine dunkle Haarsträhne hinter das Ohr und wirft die geschälten Kartoffeln in den Kochtopf. »Was du immer fragst«, murmelt sie, ohne aufzublicken.

»Tun sie es jetzt?«, ruft Else aus, fast ein bisschen erregt. Einen Moment lang ist nur das Brodeln und Zischen des erhitzten Wassers im Topf zu hören. Else zieht ein wenig den Kopf ein, denn sie hat plötzlich ein schlechtes Gewissen. Ob sie zu laut war? Ob die Mutter ihr deswegen nicht antwortet? Ihr Blick gleitet über die weißen Wände, bleibt am hölzernen Wandschrank hängen und wandert dann über die Haken, an denen einige Töpfe baumeln, wieder zurück zur Mutter, die mit aufgelöstem Haar und roten Wangen am Herd steht. Einige Zeit lang herrscht Stille.

»Ja«, sagt die Mutter schließlich und wischt sich die Hände an der Schürze ab. »Ja, die Engel erscheinen auch manchmal als menschliche Gestalten. Aber man muss schon sehr genau hinsehen, um sie zu erkennen.«

Else nickt. »Und wenn mir einer begegnet«, überlegt sie weiter und legt die Stirn nachdenklich in Falten, »wie kann ich das dann also wissen?«

Die hellen Hände der Mutter greifen nach dem Deckel, der auf der Anrichte liegt, und setzen ihn auf den Kochtopf, sodass das Brodeln und Zischen sich in ein leichtes, kaum hörbares Rauschen verwandelt, das wie geheimnisvolles Geraune klingt.

»Nun«, sagt sie dabei, »du musst eben genau aufpassen und sorgfältig prüfen.« Dann wendet sie sich mit einem Ruck von der Anrichte in der Küche ab und ganz ihrer Tochter zu. »Eines jedoch haben alle Engel gemeinsam: Sie sind gütig«, wispert sie mit geheimnisvoller, ein wenig rauer Stimme und fixiert Else dabei.

Die sieht die Mutter mit aufgerissenen Augen an. Ihre Worte klingen weit und groß, und auch wenn Else nicht weiß, was sie meinen, nicht weiß, was gütig sein denn genau bedeutet, ist es, als streife sie allein schon beim Zuhören der Flügel eines Engels – oder zumindest der eines riesigen Vogels mit breiten Schwingen.

Die Mutter schweigt, und auch Else hält einen Moment lang inne. Während draußen Berlin rauscht und der Wind die Vorhänge vor dem Fenster aufbauscht, wird sie auf einmal ganz still und versucht, sich die Engel vorzustellen. Doch die Welt um sie herum lenkt sie zu sehr ab. Sprachfetzen dringen von der Straße in die kleine Wohnung hinauf, da tummeln sich Kinder im Hof, brabbeln mit perlenden Stimmen, da ruft ein Zeitungsverkäufer nach Kundschaft.

Else will schon Luft holen und weiterfragen, doch die Mutter kommt ihr zuvor.

»Ich muss jetzt wirklich kochen«, sagt sie. »Bald kommt der Vater von der Arbeit heim.« Kurz schließt sie ihre braunen Augen mit den dichten Wimpern, dann wendet sie sich wieder dem Herd zu.

Else atmet schwer aus. Der Tag ist nun beinahe vorüber, und sie, die noch nicht viel von der Welt und dem Leben in ihr versteht, aber sehr neugierig ist, lauscht auf ihn, lauscht, wie der Abend sich entfaltet. Jeder Laut kommt ihr vor wie ein Geheimnis. Bald schon kommt der Vater nach Hause, mit müden Augen und einem Lächeln, das ein wenig angestrengt wirkt. Else möchte am liebsten auf ihn zulaufen, doch sie weiß, es ist nicht gut, den Vater jetzt allzu überschwänglich zu begrüßen. Erschöpft ist er von der Arbeit in der Stuhlfabrik; und weil er früher Offizier war und Disziplin gewohnt ist, nimmt er alles sehr genau. Die Stille des Vaters ist deswegen manchmal groß, wenn die Familie sich gemeinsam am Tisch versammelt. So auch heute. Der Vater sitzt gebeugt über seinem Teller, schiebt einen Bissen dampfender Kartoffeln nach dem anderen in sich hinein, und Else betrachtet ihn nachdenklich. Dann sieht sie die Mutter an, doch deren Augen nehmen sie gar nicht wahr, sie hängen wie gebannt an dem Gesicht des Vaters, und mit einem Mal ist es, als trenne Else eine Wand aus Glas von ihren Eltern. Sie fühlt sich mit sich alleine; das Schweigen der Großen verschluckt sie. Else kann kaum kauen und merkt, dass der Brei der Kartoffeln in ihrem Mund immer größer wird. Wie gelähmt sitzt sie da und starrt auf ihren Teller.

»Willst du nicht essen?«, tönt es auf einmal.

Else blickt auf. Die Mutter hat sich ihr zugewandt, kommt ihr nahe, mit der Nase, dem Kinn, doch gleichzeitig ist sie weit weg. Else versucht, sich aus der Starre zu befreien, die über sie gekommen ist, aber plötzlich scheint es, als wären alle Geschichten über Engel und die Schöpfung, ja, als wäre alles Schöne und Geheimnisvolle in der Welt weit weg. Es gibt nur die harte, phantasielose Gegenwart, die geprägt ist von Arbeit und Pflicht. Else will etwas sagen, aber ihre Zunge gehorcht ihr nicht, also nickt sie bloß, aber so heftig, dass ihr die dunklen Locken ins Gesicht fallen. Da lächelt die Mutter.

OSCAR BREITENSEE

EIN TOTER

Salzburg, 1937

Es ist ein heller Tag, als Oscar Breitensee die Kriminalinspektion in Salzburg betritt. Hell, freundlich und sommerlich. Dennoch: Breitensee fühlt sich beklommen. Eine seltsame Leere ist in ihm, seit er vor fast einem Jahr einen Mord an einem elfjährigen Mädchen ungelöst ad acta legen musste. Nach und nach hat sie sich in seinem Kopf breitgemacht und droht nun sein Innerstes aufzufressen. Breitensee schluckt schwer. Sein Herz klopft, seine Zunge liegt ihm wie ein Stein im Mund. Dass er sich selbst auf merkwürdige Art und Weise fremd ist, denkt er, während er die Akten auf seinem Tisch durchblättert. Im Grunde ist doch sein Leben wunderbar, oder? Er hat eine fixe Stellung, an der das Einzige, was ihn stört, die Tatsache ist, dass er zu viel Zeit im Büro beim Lesen von Akten verbringt, so wie jetzt, und Verspannungen in den Schultern davon bekommt – und ist glücklicher Junggeselle. Dennoch: Seit dem Mord an dem unschuldigen Kind, dessen Leiche er hat betrachten müssen, hat sich irgendetwas verändert. Kinder sterben oder tot zu sehen ist wider die Natur, denkt Breitensee. Und genau das ist auch der Grund, warum er nun hier sitzt und hin- und herblickt, unfähig, irgendetwas Sinnvolles zu beginnen.

In dem Moment kommt sein Kollege Wutz herein. Stramm und angespannt wirkt er auf Breitensee, als er sich auf seinen Schreibtisch zubewegt, so, als säße auch ihm eine große Last im Nacken. Und sein Gefühl trügt nicht.

»Wir haben einen Mordfall«, sagt Wutz da nämlich und atmet dabei so fest aus, dass seine Barthaare flattern. Breitensee hat nichts anderes erwartet.

»Schildere mir mehr«, meint er und betrachtet den Kollegen mit einer seltsamen Mischung aus Angst und Neugier.

Wutz fährt sich mit einer raschen Geste durch das helle Haar. »Man hat eine Leiche gefunden. Am Domplatz. Und man hat den Toten als Hans Pöcksteiner identifiziert.«

Breitensee stutzt, denn dieser Name ist ihm durchaus bekannt. »Der Schauspieler?«, fragt er ungläubig. »Der, der dieses Jahr in Max Reinhardts ›Jedermann‹-Inszenierung hätte spielen sollen?«

Sein Kollege nickt. Dann schiebt er sich die dicke Hornbrille auf der Nase zurecht und krault sich kurz seinen Bart. »Genau der.«

Breitensee senkt den Blick. Das bleiche Gesicht der ermordeten Elfjährigen lappt einen Augenblick lang erneut in die Gegenwart hinein, reißt ihn wieder wie ein Strom mit sich fort in eine innere Leere. Er schüttelt sich.

»Weiß man denn, wie es geschehen ist?«, will er wissen und merkt, wie sein linkes Unterlid nervös zu flackern beginnt. Dabei sollte er sich doch eigentlich freuen – denn normalerweise liebt er Fälle wie diesen, die fast etwas Poetisches haben; ja, normalerweise juckt es ihn richtig, sofort mit der Ermittlung zu beginnen.

»Jemand muss ihn unter der Marienstatue erstochen haben«, erklärt Wutz, während er sich an seinen Schreibtisch setzt.

Breitensee schließt die Augen, und ein neues Bild schiebt sich vor seinen inneren Blick. Die grauen, steinernen Krönungsengel am Domplatz meint er vor sich zu sehen, die die Marienstatue umranken, meint, im Geiste die Inschrift zu lesen, die an dem kunstvoll gestalteten Sockel angebracht ist.

»In conceptione immaculata permansisti, et nobis christum peperisti«, murmelt er und kratzt sich gedankenverloren die Stirn.

Wutz zieht eine Augenbraue in die Höhe und sieht ihn irritiert an. »Wie bitte?«, fragt er.

Breitensee schweigt, bevor er den lateinischen Satz für seinen Kollegen übersetzt. »Du bist in der Empfängnis unbefleckt geblieben und hast uns Christus geboren«, sagt er und fügt, als Wutz ihn immer noch ratlos betrachtet, hinzu: »Das ist der Satz, der als Inschrift unter der Mariendarstellung auf dem Domplatz zu lesen ist.«

»Verstehe.« Wutz rückt mit seinem Stuhl etwas näher an seinen Tisch heran, so als gäbe dieser ihm Sicherheit und Halt. »Weißt du, was seltsam ist?«, fragt er und stößt ein scharfes, schnaubendes Lachen aus. »Pöcksteiner hätte den Tod spielen sollen. Ironie des Schicksals, oder?«

Breitensee weiß nicht, was er antworten soll, und lässt den Blick aus dem Fenster gleiten. Einen Moment lang sieht er in die Sommersonne, deren Licht sich in den Raum ergießt. Tanzend fallen die Strahlen durch die Wipfel der Bäume hinterm Fenster, und kleine Scherenschnitte aus Schatten bilden sich auf dem Holzboden des Büros. Kurz meint er, das Gesicht eines Kindes darin zu erkennen. Eines toten Kindes.

»Du oder ich?«, will Wutz wissen.

Breitensee schiebt rasch die Erinnerungen an das ermordete Mädchen weg, die wieder über ihn zu schwappen drohen. Es ist wohl ganz gut, sich abzulenken, denkt er.

»Ich werde mir das schon ansehen«, sagt er also zuversichtlich, während er sich erhebt.

»Dank dir«, antwortet Wutz.

Diese Stadt ist ein glänzendes Gewebe aus Gegensätzen. Das Leben ist schnell getaktet, es gibt viel zu erkunden: Museen, Galerien und Kaffeehäuser aller Art florieren hier seit Beginn des Jahrhunderts, und bereits seit siebzehn Jahren finden nun auch die Salzburger Festspiele, die ein illustres Publikum aus aller Welt anziehen, in Breitensees Heimatstadt statt. Breitensee liebt Kunst und Kultur, liebt, wie der Wohlstand in Salzburg wächst und wächst.

In der Altstadt pulsiert eine Dichte, die ihresgleichen sucht, und alles scheint voll Bewegung. Normalerweise mag er die vielen Menschen und die lauten Geräusche in den Straßen. Doch seit dem letzten Mordfall tut er sich schwer mit den Menschenmassen, die untertags über das Pflaster strömen. So auch heute. Die Intensität auf den Straßen erschlägt ihn fast, als er nun die Brücke über die Salzach überquert. Die Stadt scheint zu pochen, scheint immer mehr Menschen aus allen möglichen Regionen in sich aufzunehmen und sie am Morgen einfach auf die Straße auszuspucken, ja, es ist, als würden die Häuser ihre Bewohner förmlich erbrechen. Breitensee lauscht den Geräuschen um sich herum. Die Passanten sprechen die unterschiedlichsten Sprachen, gehören den unterschiedlichsten Volksgruppen an. Da sind einige Landarbeiter aus Böhmen, aber er vermeint, auch Sprachfetzen in Serbisch und Polnisch zu hören – und aus Deutschland freilich sind auch wieder einige Touristen da. Nur die Juden zeigen sich in letzter Zeit nicht mehr so gern auf der Straße.

Breitensee sieht sich um, während er sich dem Zentrum der Stadt nähert. Hineingeschmiegt zwischen die Berge liegt er da, der Kern der Altstadt. Der Sommer hat sich mit einer heftigen Wärme angekündigt, Hitze liegt in der Luft, und das Rauschen der Automobile dringt fremd an ihm vorbei.

Breitensee biegt in ein kleines Gässchen ab, das ihn zum Tatort führt. Nachdem er den rechteckigen, allseitig geschlossenen Platz betreten hat, bleibt er stehen und betrachtet einige Augenblicke lange nachdenklich den Dom, der majestätisch zu seiner Rechten emporragt und vor dem eine riesige Bühne aufgebaut ist. Eigentlich sollten die Schauspieler hier an dem Stück arbeiten, doch aufgrund des Mordes wurden die Proben wohl kurzfristig eingestellt. Breitensee fixiert die Mariensäule, die den Mittelpunkt des Domplatzes bildet. Einen Augenblick lang scheint es ihm fast so, als würde das Standbild vor ihm zum Leben erwachen. Was hast du zu erzählen?, fragt er es im Stillen – aber er erhält natürlich keine Antwort.

Aufmerksam schaut Breitensee zu Boden, schreitet den Weg um die Säule ab und überlegt. Ein dunkler Fleck springt ihm ins Auge. Er beugt sich nieder, um sicherzustellen, dass seine Vermutung richtig ist. Tatsächlich – eingesickert in das Kopfsteinpflaster ist es: Blut. Er tastet den Boden ab, doch von der Flüssigkeit bleibt nichts an seinen Fingern haften. Die Flecken sind bereits getrocknet und haben eine fast schwarze Farbe angenommen. Bald wird der Regen sie aus dem Asphalt schwemmen, und nichts wird bleiben. Nichts?

Breitensee erhebt sich wieder, sucht den Boden rund um die Skulptur ab, bewegt sich einige Male in gebückter Haltung um das Standbild herum – doch der Täter scheint bis auf das bisschen Blut alle Spuren beseitigt zu haben. Schwer atmend richtet er sich wieder auf und fixiert die Gottesmutter vor sich. Da sticht ihm die Inschrift an der Fassade ins Auge, die er eben im Büro zitiert hat.

»In conceptione immaculata permansisti, et nobis christum peperisti.«

Breitensee lässt den Blick über die beiden grauen Engel wandern, die am Fuße der Statue angebracht sind und mit leeren Augen in die Gegend starren.

Ihm ist, als hätte er einen Stein im Magen, als er ins Kommissariat zurückgeht.

ELSE

VERKLEIDUNGEN

Berlin, 1883–1884

Der Gang zur Synagoge ist für Else in den ersten Jahren ihres Lebens immer ein Ereignis. Voller Menschen ist die Stadt, laut und geschäftig, wenn sie an der Hand der Mutter durch die Straßen streift. Als sie die Synagoge erreicht haben, ist Else glücklich. Sie liebt die Zinnkrone, liebt die verspielten Ecktürme des Gebäudes und die herrlich verzierten Kuppeln. Zwei Steinstufen führen hinauf zu einem Tor, das beide Flügel geöffnet hat, die Gläubigen zu empfangen.

Staunend betrachtet Else die Rundbogenarkaden, die in einzelne Felder unterteilt sind, betrachtet eingehend die Nägel auf den Zierleisten. Über der Tür erhebt sich, durch ein Gesims betont, das Obergeschoss mit seinen riesigen Fenstern. Dort, getrennt von den Männern, sitzen die Frauen – wie Else eine werden wird. Else sieht sich um und hat nur Augen für eines: für den Behälter mit der Rolle der Thora, dem jüdischen Gesetz. In einer Nische an die Wand gesetzt ist diese verborgen, in einer heiligen Lade. Elses Augen weiten sich, als der Rabbi sie herausnimmt. Dazu muss er nämlich den schweren Vorhang wegschieben, der sich vor dem Thoraschrein befindet. Dieser soll an den Schleier des Allerheiligen erinnern, wie man Else erzählt hat. Das Ganze ist ein Schauspiel, das Else, die Geschichten und Schauspielereien liebt, unsäglich fasziniert. Doch am spannendsten ist die Rolle selbst: An Stäben befestigt, die in Griffen enden, kann man sie in die Höhe halten und umherzeigen – und die kugelförmigen Enden der Stäbe sind mit Gold verziert.

»Kann es denn sein, dass ein Engel den Thoraschrein bewacht?«, wispert Else der Mutter zu, während der Rabbi die Rolle in den Schrein zurücklegt.

»Bestimmt nicht nur einer«, meint diese lächelnd.

»Und warum sieht man die nie?«, fragt Else, die es immer ganz genau wissen will, weiter. In dem Moment ertönt ein Räuspern links von ihr; eine ältere Dame sieht sie mit scharfem Blick an und presst dabei ihre vertrockneten Lippen zusammen. Auch der Mutter ist das Räuspern nicht entgangen.

»In der Synagoge hat man zu schweigen«, zischt sie nun, und ihre Stimme klingt dabei viel weniger liebevoll als gerade eben noch.

»Entschuldigung«, flüstert Else und macht sich ganz klein. Schade, dass sie selbst kein Engel ist, sondern nur ein Mädchen, denkt sie.

Die Welt der Erzählungen und Gebete ist magisch und geheimnisvoll. Weniger magisch ist die Schule, die Else besuchen muss. Die ganze Zeit muss sie still sitzen und zuhören, und die Geschichten, die die Lehrerin erzählt, sind längst nicht so spannend wie die der Mutter. Nicht einmal Engel kommen in ihnen vor! Wie glücklich ist Else da, wenn der Unterricht aus ist und sie mit ihrer Freundin Sara hinausgehen darf. Zur Havel zieht es sie hin, da spielen sie untertags, wenn es warm genug ist, so wie jetzt.

Für die beiden Mädchen gleicht der Spaziergang ans Ufer des Flusses einer Weltreise. Die wenigen Minuten, in denen sie die Straße entlanggehen, wirken lang und gefährlich auf sie. Wenn einer der Zeitungsverkäufer mit seinem Leiterwagen kommt, flüchten die Mädchen rasch an den Rand; weichen zurück vor den Kutschen und Fuhrwerken. Im Frühling blühen die Bäume, die die Straßen zieren, und ihre Blüten sehen aus wie Wolle, rosig und aufgebauscht, und regen zum Träumen an. Als würden den Bäumen Wolken wachsen, sieht es aus, findet Else, während sie sie betrachtet, und sofort muss sie wieder an Engel denken. Immer ist Sara viel schneller als Else, die alles betrachten und in sich aufnehmen muss.

»Warte, Sara!« Füße laufen, straucheln, Else folgt der Freundin zum Ufer, die währenddessen eifrig beginnt, Wasser in einen kleinen Holzkübel zu schöpfen.

»Ich koch jetzt Suppe«, sagt Sara. »Für den Vater.«

Else nickt. Sie lernt von der Freundin. Sie übernimmt alles: die Gesten, die Worte, die Art zu gehen. Jede von Saras Bewegungen übt sie ein, ahmt sie nach, so als stünde sie auf einer Bühne. Ja: Else liebt es, andere zu imitieren; vor allem Menschen, die sie sehr gernhat. Denn dann ist es ihr, als würde ihr Körper zu deren Körper werden. So ist Else ganz selbstvergessen im Spiel mit Sara. Sie lässt sich von ihr auf eines der Bänkchen am Fluss ziehen, als diese ihre Schöpfarbeit beendet hat. Das Bänkchen ist grün lackiert und hat Spalten. Wie sich das seltsam anfühlt unter den Pobacken! Die beiden Mädchen baumeln mit den Beinen, sehen in die Ferne und trinken von dem Wasser der Havel, das ein bisschen lehmig schmeckt. Sonst geschieht nichts. Die Sonne brennt, Hitze sticht. Hin und wieder ein Vogel am Himmel, der gurrende Schreie ausstößt. Else legt den Kopf in die Schräge und sieht in den Himmel. Der erscheint ihr so weit, dass ihr mit einem Mal fast ein wenig bang ist.

»Wo hört der Himmel auf?«, fragt Else.

»Der Himmel, der hört nicht auf«, sagt Sara.

»Woher weißt du das denn?«, bohrt Else nach.

»Hat der Rabbi gesagt, im Unterricht!«

Else nickt und tut wissend, obwohl sie keine Ahnung hat, was das bedeutet, wenn etwas nicht aufhört. Können die Worte überhaupt in einen Rahmen fassen, was sie beschreiben? Plötzlich kommt sich Else unendlich fremd vor, betrachtet ihre eigenen Glieder wie eigenartige Gebilde, die nicht zu ihr gehören. Genau so, wie die Dinge nicht zu den Worten gehören. Nicht ganz. Nur fast.

»Iss, Else!«, sagt da Sara und holt ein Stück Brot aus der Rocktasche. Else nestelt ihrerseits nach der Milchflasche, die sie in ihrem Schürzchen verstaut hat, und reicht sie der Freundin. Gemeinsam stopfen sie Brot und Milch in sich hinein, bis ihnen fast schlecht wird, sich alles aufbauscht in ihren Mündern. Else kann gar nicht mehr hinunterschlucken. Satt ist sie und will sich jetzt nur an die behagliche Schulter der Freundin lehnen und schlafen. Else seufzt, während sie sich an Sara schmiegt, die nach Milch und Sonnenbrand riecht.

»Was wollen wir denn später bei dir zu Hause spielen?«, überlegt die Freundin laut.

Else lächelt. »Verkleiden natürlich!«, ruft sie.

Sara verdreht die Augen. »Schon wieder?«

»Ja!«

Kaum haben die beiden Mädchen die einfache Wohnung Elses betreten, laufen sie in das Schlafzimmer ihrer Eltern. Else eilt zum Schrank und öffnet ihn. Sie weiß: Die Mutter liebt ihre Kleider wie etwas Heiliges, und es ist nicht leicht, gut mit ihnen umzugehen. Weiß sind sie, leuchtend und wallend; und alles, was weiß ist, wird schnell schmutzig, deswegen muss man gut aufpassen, wenn man sie herausholt. Ehrfürchtig streicht Else mit den Fingern über den Stoff. Ein Kleid ist wie ein neuer Körper, den man anlegt – in ihm kann man jemand anderer werden, kann sich verwandeln und ein ganz neues Leben leben, und nichts ist aufregender als das. Vorsichtig zieht Else das viel zu lange Kleid über den Kopf – und sofort ist es, als wäre sie in die Haut der Mutter geschlüpft.

»Jetzt bin ich Josephine Heims!«, ruft sie laut aus und dreht sich mit einem Schwung um sich selbst, sodass sich der helle Stoff des Kleides um sie herum entfaltet wie eine Blüte und in der Bewegung Wellen schlägt.

»Ja, das bist du wohl!«, sagt Sara und bindet Else rasch noch eine helle Schleife aus Seide ins halblange Haar.

Else lächelt und ist glücklich.

Auch wenn sie allein ist, spielt sie mit den Gewändern der Mutter, und die Kommode ist eine Schatztruhe, die auf sie wartet. Else öffnet alle Laden und stöbert darin. Das sind die Momente, die nur ihr gehören, und ihre Finger sind voller Lust und Neugier, während sie die Stoffe durchwühlen. Else lässt die Tücher und Kleider über die Hände fließen wie Wasser. Oft sitzt sie stundenlang da und betrachtet die vielen Taschentücher, die die Mutter mit Monogrammen bestickt hat. Sie verliert sich im Anblick des feinen Gewebes, geht in ihm verloren, ganz. Manchmal schnallt sie sich dann Flügel um, die ihr die Mutter einmal zum Spaß genäht hat, und tanzt mit ihnen durchs Zimmer.

»Ich bin ein Engel!«, ruft sie und lacht gicksend. Doch die Mutter schimpft oft, wenn sie das tut.

»Else, wirst du aufhören, immer mit meinen Kleidern zu spielen! Du hast doch eigene!«, ruft sie, wenn der Stoff ganz abgegriffen ist von Elses Fingern.

Else zieht den Kopf ein. »Entschuldigung«, sagt sie leise und artig, und in ihr wird es ganz dunkel. Das Schimpfen der Mutter kratzt an Else, sie schämt sich, bemüht sich, nichts zu fest anzufassen, den Körper und die Kleidung rein zu halten, doch es gelingt nicht. Zu groß ist Elses Begeisterung, wenn sie in die Haut anderer Menschen schlüpfen darf.

»Du bist ja eine richtige Schauspielerin«, sagt der Vater einmal zu ihr, als er abends heimkommt und Else so tut, als sei sie die Mutter.

»Was ist eine Schauspielerin?«, will Else wissen.

»Etwas Unanständiges. Also vergiss es wieder«, kommt es jedoch nur zur Antwort.

OSCAR BREITENSEE

DER TOTE TOD

Salzburg, 1937

»Was für eine schöne Leiche!«

Oscar Breitensee kann sich seine Anmerkung nicht verkneifen, als er den toten Mann betrachtet, der da vor ihm aufgebahrt im Obduktionsraum liegt. Kurz ist er richtig stolz auf sich, denn es scheint, als würde er sein altes Ich wiedergewinnen: schlagfertig, humorvoll und unerschütterlich. Doch genau in diesem Augenblick schiebt sich wieder das Bild der Kinderleiche in seine Gedanken hinein, und Breitensee hat Mühe, nicht ins Wanken zu geraten. August Friedhelm, der Gerichtsmediziner mit dem blonden Wuschelhaar, bemerkt seine Betroffenheit zum Glück nicht.

»Sie haben recht, eigentlich wirkt Pöcksteiner ganz friedlich«, stimmt er zu. »Haben Sie irgendetwas Außergewöhnliches am Tatort entdeckt?«

Breitensee schüttelt den Kopf, während er das bleiche Antlitz des Toten betrachtet. »Nein«, sagt er. »Nur ein paar vertrocknete Blutspuren.« Und dann, nach einem Moment der Stille: »Was hat die Autopsie ergeben?«

»Hans Pöcksteiner starb an einem Messerstich, der ihn im Zwerchfell verwundete«, antwortet Friedhelm.

»So einfach?«, entgegnet Breitensee erstaunt.

Der Gerichtsmediziner legt nachdenklich den Kopf schräg. »Ich würde nicht sagen: so einfach, sondern: gewusst wie. Wenn man die richtige Stelle trifft, kann es schon sein, dass der Verwundete einfach ausblutet. Vermutlich hätte man Pöcksteiner retten können, wenn man ihm früh genug geholfen hätte«, erklärt er dann.

Breitensees Blick gleitet über das schneewittchenhafte Gesicht, tastet die bleichen, edel wirkenden Züge mit den hohen Wangenknochen ab. Weiblich wirkt er, dieser Hans Pöcksteiner. Dichte Wimpern überschatten die Wangen, und der Mund ist voll und sinnlich; fast sieht es so aus, als würde der Tote schmollen, sich ärgern über sein viel zu frühes Sterben.

»Schade, so ein junger, schöner Mensch«, sagt Friedhelm, der Breitensees Gedanken zu lesen scheint. Der zuckt kurz zusammen, denn bei dem Wort »jung« fällt ihm sofort wieder das Gesicht des toten Mädchens ein, doch er versucht, die Erinnerungen zu ignorieren, und überlegt. Wer hat diesen Schauspieler auf dem Gewissen – und warum? Weder war Hans Pöcksteiner reich, noch war er besonders berühmt, und politisch aktiv war er laut Wutz’ bisheriger Recherche auch nicht.

»Sind wir fertig hier?«

Friedhelms leicht raue und für den kleinen Körper viel zu tiefe Stimme reißt Breitensee in die Gegenwart zurück. Er nickt.

»Danke, ja!«, sagt er und reicht dem Kollegen kurz und fest die Hand. »Auf bald, Herr Friedhelm.«

»Auf bald.«

Oscar Breitensee schwitzt ein wenig, als er die Gerichtsmedizin verlässt. Der Wind ist heiß und schwül, und die Hitze staut sich zwischen Salzburgs Gassen. Nun gilt es erst einmal, die nächsten Angehörigen des Ermordeten genauer zu befragen. Wie Wutz inzwischen herausgefunden hat, lebte der gerade dreiundzwanzigjährige Hans Pöcksteiner bis vor Kurzem noch bei seiner Mutter, die in einem kleinen Dorf nahe der Stadt einen alten Gutshof besitzt.

Breitensee steigt in sein Automobil, startet den Motor, der ein leises Tuckern von sich gibt, und tritt auf das Gaspedal. Schon ziehen Häuserfassaden an ihm vorbei, die nach und nach einer bergigen Umgebung weichen. Die Fahrt verläuft unaufgeregt. Breitensee summt »In einem wilden Grunde«, ein altes Lied aus seiner Kindheit, wippt mit dem Kopf, während er das Automobil die staubige Fahrbahn entlanglenkt. Dabei blickt er gedankenverloren aus dem Fenster. Ein Gewirr von Bäumen ist zu sehen, hinter denen sich eine hügelige Landschaft erstreckt; Wege kreuzen und verbinden sich, Wälder teilen sich säuberlich, lassen kleine Wege hindurchschimmern, und ein angenehmer sommerlicher Friede liegt in der Luft. Beinahe ist alles wie immer. Beinahe. Breitensee schluckt und summt etwas lauter als zuvor, und schließlich beginnt er zu singen: »In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad.«

Nach einer längeren Fahrt ist es so weit: Breitensee erreicht Kleinköstendorf. Nomen est omen, denkt er, als er aussteigt. Die Ortschaft ist tatsächlich wie ihr Name: winzig. Alles um ihn herum scheint zu träumen; wie schlafend liegen die Häuser und Höfe auf den sanft ansteigenden Hängen; die Blätter der Bäume sind von einem goldigen Grün, wie man es nur von jenen satten Sommertagen kennt. Dass er ein übergroßes Bedürfnis hat, lebendige Gesichter zu sehen, jetzt, nachdem er eine Leiche sehen musste, denkt Breitensee, während er in einen leicht staubigen Weg einbiegt. Doch es begegnet ihm niemand. Wie verlassen liegt die Ortschaft da.

Breitensee spaziert über die Landstraße hin zum Zentrum Kleinköstendorfs und sieht sich um. Es kommt ihm so vor, als wäre alles Lebendige vor der Hitze in den Schatten geflüchtet. Breitensee wandert den Hauptplatz entlang, um den sich das Dorf gruppiert, kommt an einer Kirche vorbei, die im bäuerlichen Barock gehalten ist. Nicht sehr aufregend, das Gebäude, denkt er und geht weiter. Die Heckenwege wirken verschwiegen, und der hochgewölbte Himmel über ihm wirkt ohne Grenzen. Wie eine Riesenglocke überspannt er die Äcker und Felder, die am Horizont zu sehen sind.

Schließlich erreicht Breitensee den Hof der Mutter des Opfers, Barbara Pöcksteiner. Die obere Hälfte des Tores steht offen, lässt ein wenig Licht und Luft in die Scheune hinein, an der er vorbeigeht, direkt auf das kleine Haus in der Mitte des Gartens zu. Plötzlich erscheint eine Katze auf dem Gartenweg und läuft ihm trippelnd entgegen. Breitensee beugt sich nieder. Sehr langsam streckt er seine Hand aus. Die Katze tapst ein paar Schritte zurück und gibt einen maunzenden Laut von sich. Er lächelt.

Einige Zeit vergeht, in der nichts geschieht, außer dass etwas Wind aufkommt. Breitensee weiß, was zu tun ist: nichts. Er verharrt reglos. Schließlich nähert sich die Katze mit vorsichtigen Schritten. Sie stupst seinen Finger an und hustet kurz. Breitensee spürt eine weiche, leicht feuchte Nase, spürt den Atem des Tieres an seinen Kuppen, und sein Lächeln vertieft sich. Die Katze schnurrt und schmiegt sich sanft in seine hohle Hand, die er über ihrem kleinen Kopf wölbt wie eine Schale. In dem Moment sind Schritte zu hören. Breitensee hebt den Blick. Eine Frau Mitte sechzig kommt ihm rasch entgegen. Er erhebt sich.

»Frau Barbara Pöcksteiner?«, fragt er, während er die Hand ausstreckt.

»Ja.« Frau Pöcksteiner greift nach seiner Hand.

Kränklich wie eine Mondsichel sieht sie aus, denkt Breitensee, die Mutter des Opfers betrachtend, und er empfindet einen Moment lang eine seltsame Zärtlichkeit für sie.

»Grüß Gott«, sagt die Frau, deren Hand zart und leicht wie eine Feder in seiner liegt, und dann, mit einem matten Lächeln: »Ich sehe, Sie haben unsere kleine Katze Perchta schon kennengelernt.«

Perchta, ein seltsamer Name für ein Tier, denkt Breitensee, doch er nickt nur. Dann folgt er der Frau in den Hof hinein, die das Tor zur einfachen Stube aufschließt. Mit einem leichten Knarzen springt es auf.

»Bitte, kommen Sie doch«, sagt Frau Pöcksteiner.

Breitensee tritt ins Innere, geht einen engen Flur entlang und weiter in die Stube. Offenbar spielt sich hier alles kleinbäuerliche Leben ab, denkt er, als er seinen Blick durch den schlichten Raum gleiten lässt. Dieser scheint Wohn-, Aufenthalts- und Essraum gleichzeitig zu sein. Die Luft ist schwer vom Rauch einer Wachskerze, und in der Ecke steht ein Kamin. Schmucklos und einfach wirkt alles, fast als wäre die Zeit stehen geblieben.

»Bitte, nehmen Sie doch Platz.« Frau Pöcksteiner deutet mit leicht zitternden Händen auf einen Stuhl, der neben einem kleinen runden Tisch steht, und Breitensee setzt sich. Verhangen ist die Stube von grob gearbeiteten Vorhängen, die dem Raum etwas Gedämpftes geben, so, als befände man sich im Inneren eines Organs, denkt er. Rasch versucht Breitensee, dieses komische Bild loszuwerden.

»Es tut mir sehr leid, dass –«, beginnt er, doch Barbara Pöcksteiner unterbricht ihn auch schon.

»Der Tod trifft jeden«, murmelt sie, sieht dabei ins Leere und presst den Mund zu einem Strich zusammen.

Breitensee schweigt kurz. »Sie wissen, dass Ihr Sohn ermordet wurde?«, fragt er dann.

»Ja«, sagt Frau Pöcksteiner. »Ausgerechnet jetzt, wo er endlich einmal ein fixes Engagement hatte.« Sie lacht bitter.

Seltsam, denkt Breitensee, Barbara Pöcksteiner wirkt sehr gefasst. Sie schaut einfach nur, schaut und schaut und kneift die Lippen zusammen.

»Das tut mir leid«, sagt er. Und dann: »Fällt Ihnen irgendjemand ein, der Ihrem Sohn schaden wollte oder will?«