9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Krimi

- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe

- Sprache: Deutsch

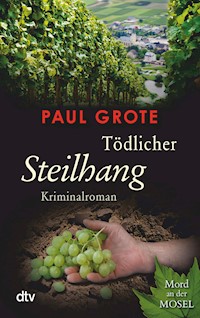

Mord an der Mosel An der Mosel sucht der Sicherheitsexperte Georg Hellmann, der unter einem massiven Burnout leidet, Abstand von seinem bisherigen Leben, Neuorientierung, Ruhe. Auf dem Weingut von Stefan Sauter hat er zudem Gelegenheit, sich Grundwissen über den Weinbau anzueignen. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als kurz nacheinander zwei Winzer unter ungeklärten Umständen zu Tode stürzen und sein Gastgeber unter Mordverdacht gerät. Hellmanns beruflicher Ehrgeiz ist geweckt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 567

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Paul Grote

Tödlicher Steilhang

Kriminalroman

Deutscher Taschenbuch Verlag

Originalausgabe 2013

© 2013 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.

Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,

KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart

eBook ISBN 978-3-423-41854-6 (epub)

ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21464-3

Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website

www.dtv.de/ebooks

»Die Schwächen des Menschen

sind der Ruin des Erdballs.

Theologen haben nur wenig

Gutes über ihn zu berichten.

Vielleicht bringt ihn sein

Kriegstreiben dem Untergang näher.

Dennoch – etwas Gutes muss

zugunsten dieses unzulänglichen,

aber oft wohlmeinenden

Zweifüßlers gesagt werden:

Er erfand den Wein!«

Idwal Jones in »Die Sterne von Paris«

Prolog

Er stieß die Tür auf und starrte in den Nebel. Für eine Sekunde fragte er sich, ob dieser milchig weiße Dunst wirklich war und nicht nur in seinem Kopf waberte. Dann aber, als er die kalte, feuchte Luft an den Händen und im Gesicht spürte, als sie seine Lungen füllte wie eine Watte, die sich atmen ließ, hatte er die Gewissheit, dass dieser Nebel keine Einbildung war. Er machte einige Schritte in die Dunkelheit, hörte die Tür des Lokals hinter sich ins Schloss fallen, der Lärm der Stimmen erstarb vollends. So dicht wie heute war der Nebel selten, normalerweise trat er in der Frühe auf, und auch in diese Jahreszeit passte er nicht. Aber was passte heutzutage überhaupt noch zusammen? Peter Albers kratzte sich am Kopf und riss die Augen auf.

Je weiter er sich vom Gasthaus entfernte und sich dem Parkplatz am Flussufer näherte, desto stiller wurde es. Trotzdem summten ihm die Ohren von drei Stunden Debatte, Gerede, Streit und eitel formulierten Sätzen, nichtsnutzigen Argumenten und überflüssigen Einlassungen. Da waren einige Leute einem Marketingschwätzer oder Hochstapler, was oft aufs selbe hinauslief, auf den Leim gegangen. Dieser hatte ihnen mit hohlen Phrasen imponiert, und sie wiederholten dieselben Phrasen genauso selbstverliebt. Wie jetzt das Manko in der Kasse der Stadt rechtfertigen?

Alle Worte waren gesagt, alle Positionen geklärt, nichts war diesem Abend mehr hinzuzufügen. Keiner hatte seine Ansicht geändert, die Einstellungen hatten sich lediglich verfestigt, die Fronten verhärtet. Er konnte sich irren, aber im Grunde war kaum jemand wirklich offen gewesen, jeder führte das Gemeinwohl im Munde und verteidigte letztlich doch nur eigene Interessen. Aber das zur Sprache zu bringen, diese Ansicht vor allen zu äußern, hätte die Auseinandersetzung verschärft. Also war weiter vorgeblich um die Sache gestritten worden.

Waren es die vielen Worte, die unnützen, gewesen, die ihn jetzt auf der steinernen Treppe taumeln ließen? Hatte ihn der Wein betrunken gemacht? Ja, der Wein war’s. Wenn er sich ärgerte, trank er nicht mehr bewusst und genussvoll, er trank schnell und ohne die richtige Wahrnehmung. Und er trank zu viel. Er starrte auf seine Füße wie auf einen fremden Teil seines Körpers und merkte, wie unsicher seine Schritte waren. Er streckte die Hand nach dem Treppengeländer aus. Unten wechselte er instinktiv die Richtung, weg von der Stelle, wo er seinen Wagen vermutete, hin zum Fluss, als ob ein Bad ihn erfrischen würde. Wie viel er getrunken hatte, wusste er nicht mehr, er wusste lediglich, dass er der Bedienung einen Fünfzig-Euro-Schein gegeben hatte, er erinnerte sich allerdings nicht mehr daran, wie viel ihm die hübsche Tschechin rausgegeben hatte. Das Wechselgeld hatte er achtlos in die Hosentasche gesteckt. Ein Schein war auch dabei.

Er blieb stehen und blickte auf. Vom Fluss her kam das gedämpfte Brummen eines Schiffsmotors. Sogar der Schiffsdiesel klang, als wäre er hinter einer Mauer verborgen. Nur wenige Laternen am Ufer schafften es, zumindest fahle Lichtpunkte zu setzen und ihm den Weg zum Anleger zu erleichtern, dem er sich langsam mit unsicherem Schritt zuwandte.

Verflucht, er hätte nicht so viel trinken dürfen, schlecht war ihm nicht, aber er fühlte sich unwohl, die Menge an Riesling, die er in sich hineingeschüttet hatte, stand in proportionalem Verhältnis zum Ärger, den er damit runterzuspülen glaubte. Er würde nie wieder kandidieren für nichts, für gar keinen Rat, weder in der Stadt noch in der Gemeinde. Nie wieder! Welchen Unsinn erwachsene Männer – und neuerdings auch Frauen – von sich geben konnten, war unfassbar. Sie verwickelten sich in Widersprüche, ohne es zu merken, und konterkarierten ihre eigenen Argumente. Gingen sie davon aus, dass jemand ihnen das abnahm? Waren das alles Scheingefechte, Hahnenkämpfe, bei denen es gar nicht um die Sache ging? Er hatte gedacht, die Frauen seien anders, aber waren sie erst einmal am Ruder, gaben sie es auch nicht mehr aus der Hand.

Die Feuchtigkeit hatte sich auf dem Asphalt niedergeschlagen, er sah ihn glänzen, als er über den breiten Parkplatz stolperte und dabei Spuren hinterließ, Fußabdrücke, die sich sofort im Nebel verloren. Wie üblich hatte er nach links und rechts geschaut, wie man es ihm als Kind bereits eingetrichtert hatte, denn sein Elternhaus war nur durch die Straße vom Fluss getrennt. Ein Auto war weder zu sehen noch zu hören, bei diesem Wetter pinkelte sogar sein Hund direkt neben der Haustür, um möglichst sofort ins Warme zurückzukehren. Ein Auto könnte er bereits auf hundert Meter hören – aber da war nichts – nur … nur Schritte, irgendwo hinter ihm? Vor ihm? Rechts oder …?

Unwillig sah er sich um. War ihm jemand gefolgt, um ihn hier draußen doch noch umzustimmen oder ihm zu erklären, dass er in Wirklichkeit seine Meinung teilte, es nur nicht hatte laut sagen wollen?

Er blieb stehen und lauschte. Nein – da war niemand. Das Plätschern des Wassers, das Gurgeln irgendeines Strudels hatte ihn verwirrt, und er ging weiter bis zum Geländer vor dem Schwimmanleger, hielt sich am nassen Handlauf fest und starrte ins Nichts. Die sich in weißlichen Schatten auflösende Welt wurde ihm unheimlich, er meinte, einen tiefen Atemzug zu hören, näher kommend, jetzt hinter sich – da packte ihn jemand an den Oberschenkeln, hob ihn in die Luft, er strampelte mit den Beinen, um sich zu befreien, ruderte panisch mit den Armen, verlor das Gleichgewicht, kippte vornüber und sah das Wasser auf sich zukommen …

1

»Mir bleibt nichts anderes übrig, als runterzufahren. Die Sache ist heikel, ich kann sie keinem anderen überlassen.«

»Aber Ihre Frau ist doch da«, sagte Georg Hellberger kleinlaut und merkte selbst, wie hilflos sein Einwand klang. Er wollte nicht, dass sein Gastgeber abreiste, jetzt, wo er ihn brauchte. »Und wie Sie gestern meinten, spricht sie viel besser Italienisch als Sie!«

»Das ist allerdings wahr. Nur – als Frau wird sie von den Behördenhengsten kaum ernst genommen, ich habe das erlebt, und da sie als Eigentümerin des Weinguts fungiert, nimmt man an, dass sie in den Betrug verwickelt ist, ja vielleicht sogar alles gesteuert hat und die Mitarbeiter nur vorgeschoben sind. Die italienische Polizei glaubt, dass sie mit ihr ein leichtes Spiel hat. Wenn wir beide zusammenarbeiten, meine Frau und ich, fällt es uns leichter herauszufinden, auf welche Mitarbeiter wir uns noch verlassen können. Sie hat ein untrügliches Gespür. Und in puncto Zahlen und Geschäftsabläufe ist sie mir sowieso voraus. Vom Keller und Weinberg dagegen verstehe ich mehr …«

»Schade, ich dachte, ich würde Ihre Frau auch kennenlernen, Sie haben sehr nett von ihr …«

Stefan Sauter unterbrach seinen Gast, vielleicht weil er die Absicht dahinter bemerkte: »Dazu ist immer noch Zeit. Bestimmt sind wir in zwei Wochen wieder hier, ich werde sie Ihnen nicht vorenthalten. Besonders nach den jüngsten Vorfällen will sie den Mann unbedingt kennenlernen, der während unserer Abwesenheit für Sicherheit sorgt.« Sauter lächelte verbindlich, aber er schien bereits im Aufbruch. »Ich verstehe Sie, ich kann mir Ihre Lage gut vorstellen. Ich bin sicher, Sie finden sich auch ohne mich zurecht. Wer weiß, vielleicht werden Sie ja unser neuer Geschäftsführer?« Sein Lächeln wurde verständnisvoll. »Aber jemanden wie Sie kann ich sicher nicht bezahlen.«

Georg Hellberger bezweifelte, dass Sauter sich in seine Lage hineinzudenken vermochte, geschweige denn hineinzuversetzen. Wie auch? Er verstand sie ja selbst kaum.

»Möglicherweise«, fuhr der Winzer fort, »stecken alle mit drin; die Mitarbeiter könnten unseren Betrieb dazu benutzt haben, dieses Betrugssystem einzurichten, Weine aus der Maremma mit meinem Etikett in den Markt einzuschleusen, die in Wirklichkeit aus Süditalien stammen.«

»Ich könnte Sie bei den Ermittlungen unterstützen, wir hatten ähnliche Fälle, die es zu verhindern galt. Sicherheit ist ein weites Feld.«

»Lassen Sie mal. Kommen Sie nach all dem, was Sie in letzter Zeit um die Ohren gehabt haben, erst einmal zur Ruhe, außerdem sprechen Sie weder Italienisch, noch kennen Sie sich mit den Tricks dort aus. Vom Wein verstehen Sie rein gar nichts, noch nicht, will ich mal sagen, die Behörden würden Sie nicht ernst nehmen. Nein, hier sind Sie mir eine größere Hilfe. Ruhen Sie sich aus, Herr Hellberger. So, wie Sie mir Ihre augenblickliche Situation geschildert haben, brauchen Sie Abstand von allem und Ruhe, Zeit zum Nachdenken. Beides haben Sie hier. Wenn Sie wollen, dringt nichts von der Außenwelt in unser schönes Moseltal, alles Böse streicht glatt darüber hinweg. Fallwinde sind selten, und vom Oberlauf sind auch keine Katastrophen zu erwarten, weder Hochwasser aus den Vogesen noch der Einfall französischer Truppen wie unter Ludwig XIV. oder Bonaparte, die unser Land verwüsten. Heute sind wir Frankreichs beste Freunde.«

Sauter strich die Manschette seines weißen Oberhemdes zurück und schaute auf die Uhr, dann zog er leicht beunruhigt die Augenbrauen hoch, er griff nach der Kaffeetasse, trank den Rest, während Georg Hellberger auf seinen Frühstücksteller starrte und versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie wenig ihm die überstürzte Abreise des Winzers behagte. Als Sauter die Einladung auf sein Weingut ausgesprochen hatte, war nicht die Rede davon gewesen, dass er sich hier allein würde zurechtfinden müssen. Er hatte sich den Aufenthalt etwas anders vorgestellt. Wahrscheinlich war es eine idiotische Idee gewesen herzukommen.

Sauter schlang den Rest seines Brötchens hinunter, leckte den Honig ab, der ihm auf die Handfläche getropft war, und schob mit spitzen Fingern die Zeitung beiseite, um an seinen Terminkalender zu gelangen. »Der Trierische Volksfreund kommt täglich, da steht alles drin, was lokal wichtig ist. Für die nationalen Belange habe ich die Frankfurter Allgemeine abonniert, ihr Wirtschaftsteil wird immer wichtiger, seit die Banken an allen Fronten Krieg gegen uns führen. Aber das Thema haben Sie fürs Erste wohl hinter sich.«

Gequält versuchte sich Georg an einem zustimmenden Grinsen, was ihm nicht gelang. Klar, dass Sauter auf seine fristlose Kündigung anspielte. Aber er hütete sich, weiter darauf einzugehen. Vieles von dem, was im letzten Monat vorgefallen war, durfte er höchstens seinem Anwalt anvertrauen. Die Überschrift auf der Titelseite des Lokalblattes half ihm, das Thema zu wechseln:

Bekannter Winzer in der Mosel ertrunken

Das Farbfoto daneben zeigte Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr am Ufer einer Schleuse im Licht eines grandiosen Sonnenuntergangs, der so gar nicht zu der Todesnachricht passte. In der fettgedruckten Einleitung unter der Überschrift fanden sich die wichtigsten Fakten: Die Leiche des fünfundfünfzigjährigen Peter Albers aus Bernkastel-Kues, Winzer und Hotelbesitzer in Pünderich, war am Vorabend von einem Urlauber vor der Zeltinger Schleuse entdeckt worden.

»Heulten deshalb gestern die Sirenen?«, fragte Georg. »Ich hörte die Polizeiwagen, als ich meinen Koffer aus dem Wagen holte. Peter Albers! Kannten Sie den Mann?«

»Flüchtig!« Sauter reagierte mit einer abwehrenden Handbewegung, als ob ihm die Nachricht lästig wäre oder ihn nicht sonderlich interessieren würde. Oder war er nervös? Immerhin hatte er eine Tour von mehr als tausend Kilometer vor sich, er wollte die Strecke bis Grosseto in der Maremma, wo seine Frau und er zu Beginn der neunziger Jahre ein Weingut gekauft hatten, wie er ihm gestern beim Abendessen erzählt hatte, an einem Tag bewältigen.

»Ich kannte Albers, klar, wie man sich so kennt«, sagte er und tippte unwirsch mit einem kleinen Stift auf die Schreibfläche seines Planers. »Er war ein Kollege. Man begegnet sich hier und da, es ist unvermeidlich. Man bewegt sich am Fluss entlang, man trifft sich im Weinberg.« Damit war das Thema für ihn erledigt. Der Tod des Winzers berührte ihn nicht. Er hob den Kopf, sah Georg an, klappte dann aber den Mund zu und räusperte sich verlegen.

Georg kannte sein Gegenüber nicht gut genug, um sein Verhalten richtig zu deuten. Sie waren sich dreimal in Hannover bei Weinpräsentationen begegnet und sich sofort sympathisch gewesen. Vom Äußerlichen her konnten sie kaum gegensätzlicher sein. Georg war groß und athletisch, hatte dunkles Haar, das erst jetzt langsam wieder sichtbar wurde, seit er sich den Kopf nicht mehr rasierte. Sauter war kleiner und ein bisschen rund, mit längerem gewelltem und ergrautem Haar wirkte er in seinem Aussehen geradezu gemütlich. Seine blassblauen Augen jedoch boten keinen Halt, machten ihn undurchschaubar, man schwamm beinahe durch sie hindurch. Georgs kantiges Gesicht und seine dunklen Augen dagegen boten Widerstand, sie zeigten Entschlussfreude und Durchsetzungsvermögen, aber von beidem spürte er momentan nichts. Auch seine Menschenkenntnis war ihm abhandengekommen.

Im Grunde war es ihm nicht klar, wieso Sauter ihn eingeladen hatte, wieso er ihn hier auf seinem Weingut wohnen ließ und ihm sogar nahegelegt hatte, sich um seine Geschäfte zu kümmern und den Betrieb mit dem Blick eines kaufmännischen Geschäftsführers zu durchforsten. War Sauter ein Menschenfreund, eines der wenigen Exemplare, von denen ab und an die Rede war wie vom Einhorn, das niemand jemals mit eigenen Augen gesehen hatte? Hatte Sauter ein Helfersyndrom wie Lehrer, Sozialarbeiter oder Altenpfleger, die mangelnde Fürsorge in ihrer Kindheit durch übermäßigen Einsatz für andere im Alter wettzumachen suchten? War er einfach nur freundlich, oder hatte er bemerkt, dass Georg ausgebrannt war und Hilfe brauchte? Was hatte Georg ihm über sich erzählt, was von seiner persönlichen Lage, seiner verfahrenen Lebenssituation berichtet? Er erinnerte sich nicht, er wusste gar nichts mehr. Sollte er ihn danach fragen? Das würde dumm aussehen.

Schließlich sah Sauter sich doch bemüßigt, noch eine Frage anzuschließen, mehr, um nicht desinteressiert zu wirken. »Wie ist Albers umgekommen? Ein Autounfall? Was steht da?« Er starrte dabei angestrengt auf seinen Planer.

Georg Hellberger zog die Zeitung heran und überflog den Artikel. »Er war seit vorgestern vermisst, seine Frau, so steht es hier, habe gestern eine Vermisstenanzeige aufgegeben, nachdem man sein Auto auf dem Parkplatz am Ufer gefunden habe. Er hatte am Abend zuvor an einer Gemeinderatssitzung teilgenommen. Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen, Fremdeinwirken wird ausgeschlossen, nach ersten Erkenntnissen ist er ertrunken.«

»Er trank ziemlich viel, der Gute, zwar selten, aber wenn, dann richtig«, sagte Sauter nachdenklich. »War das vorgestern, in der Nacht mit diesem entsetzlichen Nebel? Ich bin nicht mehr aus dem Haus gegangen, man konnte ja nicht einmal mehr die andere Straßenseite sehen. Es treten immer häufiger unverständliche Wetterphänomene auf. Da kann es schon mal passieren, dass … Wir hatten hier schon im Sommer Hagel, in einem Ausmaß, wie ich es nie zuvor erlebt habe, Autos, Dächer, Weinstöcke, Obstbäume, alles war zerschlagen, achthundertfünfzig Gramm haben die faustgroßen Hagelkörner gewogen. Aber – ich schweife ab, jemand wie Albers kennt sich aus, der geht nicht zu nah ans Wasser. Er hat sein ganzes Leben an der Mosel verbracht, wie ich auch. Ja, so schnell kann’s gehen. Zack, und man ist weg. So …«

Sauter erhob sich und steckte den Planer in die Tasche des Sakkos, das über der Stuhllehne hing.

»… ich bin jetzt auch gleich weg. Sie wissen Bescheid, Herr Hellberger. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Schauen Sie sich um. Die nötigen Schlüssel haben Sie, in puncto Wein wird Kellermeister Bischof Sie einweisen, ich habe ihn vorgewarnt. Wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie, ich habe Anweisung gegeben, Ihnen in alles Einblick zu gewähren. Arbeiten Sie mit, fassen Sie mit an, begleiten Sie unseren Azubi Klaus in den Weinberg, dabei lernen Sie am schnellsten. Dass Sie meine Bibliothek nutzen sollten, brauche ich jemandem wie Ihnen nicht zu sagen. Fühlen Sie sich als Unternehmensberater. Machen Sie eine Finanzanalyse, sagen Sie mir, wenn ich wiederkomme, was man besser machen kann, wo Einsparungen möglich sind, wie ich Arbeitsabläufe vereinfachen kann, alles, was Ihnen einfällt …«

Mit diesen Worten verließ er das Esszimmer, ging nach unten ins Büro, kam mit zwei Aktenordnern unter dem Arm zurück und blieb in der Tür stehen. »Ach, noch etwas: Meine Bürokraft kommt in der nächsten halben Stunde, sie bringt auch unsere Haushälterin mit, sie ist bis mittags hier. Sie sagt Ihnen, wo alles ist, wo Sie die Weine finden, machen Sie eine Strichliste, und wenn Sie wollen, essen Sie mit den Mitarbeitern zusammen, Wünsche sind erlaubt.«

Georg Hellberger ging mit zum Wagen, um seinen Gastgeber zu verabschieden, der, kaum dass sein Gast eingetroffen war, sich schon wieder aus dem Staub machte. Der Winzer stellte seine Aktentasche hinter den Rücksitz des Mercedes, hängte das Jackett auf einen Bügel und ließ sich hinters Steuer fallen.

»Meine Mobilnummer haben Sie, aber rufen Sie mich nur an, wenn das Haus brennt oder der neue Jahrgang ausverkauft ist, was ich nicht glaube. Aber schön wär’s. Machen Sie’s gut, lösen Sie Ihre Probleme, setzen Sie sich an den Fluss, der Blick aufs Wasser entspannt ungemein.«

Sauter schlug mit einem Lächeln die Fahrertür zu und streckte die Hand zum Gruß aus dem offenen Fenster, dann gab er Gas.

Georg Hellberger starrte dem Wagen nach, als der längst zwischen den Fachwerkhäusern verschwunden war und die Moselbrücke überquert hatte. Georg starrte immer noch in die Lücke zwischen den beiden Häusern und sah eigentlich nichts. Erst als ein Passant vorbeiging und ihm einen guten Morgen wünschte, löste sich die Starre, und verwirrt erwiderte er den Gruß. Aber die Starre wich nur einem Gefühl von Leere, einem unendlich weiten Raum, der mit nichts angefüllt war außer Frustration und Nichtwissen. Es war ihm mit einem Mal gleichgültig, dass Sauter weggefahren war, obwohl er gehofft, ja damit gerechnet hatte, in ihm einen Gesprächspartner zu finden, mit dem er über seine Sorgen reden könnte. Aber er hatte keine Sorgen, nicht einmal das. Wie kann man über etwas reden, was nicht da ist, über das Nichts?

Wie eine aus der Form geratene Plastiktüte, so fühlte sich Georg, viel zu leicht, dünn zum Zerreißen, zerknittert, eine Tüte, bei der man sich fragt, ob man sie wegwerfen oder sie als Mülltüte benutzen sollte. Man schaute rein – und es war nichts drin, weder Groll noch Wut auf die Menschen, die für seine Lage verantwortlich waren, wenn sie es denn waren und nicht er selbst, auch keine Verachtung für sich selbst, kein Hass auf das Leben, von Hoffnung keine Spur, nicht die geringste Ahnung, wie es weitergehen könnte. Und nicht einmal Trauer um verpasste Gelegenheiten, Ärger über falsche Entscheidungen oder unüberlegte Schritte. Er hatte das Gefühl, alles hinter sich zu haben und nichts vor sich, keine Lust auf niemanden und nichts. Trotz des blauen Himmels und der warmen Luft zog es ihn nicht an den Fluss, es zog ihn nicht in die Weinberge, er war nicht neugierig auf den Keller, das Weinlager, auf Sauters Weine, über die sie bei ihren bisherigen Treffen geredet und die sie probiert hatten.

Georg Hellberger betrachtete die Fassade des Hauses gegenüber, ohne sie wirklich zu sehen. Es lag in der Häuserzeile näher zum Fluss, Sauters Anwesen lag in der dritten Zeile. Da traten zwei kleine Jungen aus dem grün gestrichenen Hoftor schräg gegenüber, jeder mit einem Ranzen. Den Kindern folgte die Mutter, sie schob den älteren in den Wagen, es war ein alter Kombi, und strich dem jüngeren übers Haar und half ihm, den Ranzen zu verstauen. Der Junge, ein Blondschopf, schaute kurz herüber und musterte Georg, dann lächelte er und hob die Hand, als wollte er winken.

Warum macht er das, wenn er mich gar nicht kennt, dachte Georg und fühlte einen heftigen Schmerz in der Brust. Er erschrak, er dachte an einen Infarkt, Männer in seinem Alter redeten bereits darüber, selten zwar, doch mit einer unausgesprochenen Sorge. Dann begriff er, dass es kein physischer Schmerz war. Er schaute auf die Uhr. Das war es, es war die Zeit, es war genau die Zeit, an der bis vor wenigen Tagen seine beiden Töchter zu ihm in den Wagen gestiegen waren und er sie auf dem Weg ins Büro vor der Schule abgesetzt hatte. Bis vor wenigen Tagen, bis …

Er wollte die Erinnerung beiseiteschieben. Auch die Fahrten zur Schule waren immer komplizierter geworden, besonders seit Jasmin sich über den Polo mokierte, der ihr »peinlich« war, die Freundinnen wurden mit größeren Wagen abgeliefert. Rose hatte meistens geschwiegen, in sich gekehrt, sie genoss es, sich lächelnd auf den Rücksitz zu lümmeln, gefahren zu werden und träumend die Welt zu betrachten. Was sie dabei dachte, war ihm bis heute ein Rätsel.

Den schwarzen Geländewagen, den Muttipanzer, wie sein Freund Pepe das Benzin fressende Ungeheuer nannte, den brauchte ihre Mutter – für die Fahrten zum Tennisplatz, zum Shoppen oder um ihn auf dem Parkplatz vor dem Fitnesscenter abzustellen. Als er erfahren hatte, dass sie häufig sogar einen Taxifahrer beauftragt hatte, die Mädchen von der Schule abzuholen, und es nicht einmal selbst tat (und ihnen verboten hatte, darüber zu reden), war er ausgerastet, hatte Miriam zum ersten Mal angeschrien und sich danach kotzjämmerlich gefühlt. Wie üblich hatte der Streit in tödlichem Schweigen geendet.

Der Schmerz in der Brust war beunruhigend, Georg zwang sich, tief und ruhig zu atmen. Auch dieser Schmerz hatte eigentlich nichts mit ihm zu tun, genauso wenig wie alles andere, das ihn umgab. Der Schmerz war weit weg, er hatte ihn hinter sich gelassen, er fühlte ihn nicht.

Er dachte an den Winzer, der ertrunken war, und glaubte, etwas wie Überdruss in sich zu spüren, Überdruss – das war doch schon mal was, zumindest mehr als nichts. Er stand noch immer auf der Straße, dem Haus zugewandt, aus dem die beiden Jungen herausgekommen waren und wo ein Auto mit Mutter und Kindern anfuhr und in dieselbe Richtung verschwand, in die auch Sauter davongefahren war. Links von ihm stand das Haus, in dessen zweitem Stock er unter dem Dach das Gästeapartment bezogen hatte, zwei Räume mit frei stehenden Balken, ein Schlaf- und ein Wohnzimmer mit Schlafcouch und ein winziges Bad. Im Parterre war die Einfahrt zur Kellerei, dort wurden die Trauben angeliefert und der Wein abgefüllt. Die Tanks standen im Keller.

Gesehen hatte er noch nichts davon, Sauter hatte davon erzählt, er hatte die Fotos in seinem Prospekt gesehen, heute hatte Sauter ihm alles in natura zeigen wollen. Er hätte ihm sagen können, was zu tun war, er hätte ihn begleiten können, Sauter hätte die Wege vorgegeben, die Aufgaben gestellt, Fragen aufgeworfen, ihn eine Maschine reparieren lassen, was er gut konnte und gern tat, und eine Arbeit gehabt, die seine Leere ausgefüllt hätte. Sauter hätte ihn auch dazu gebracht, Fragen zu stellen, sich für die neue Kelter unten im Keller zu interessieren, ihre Funktionsweise, ihre Vorteile gegenüber den Vorgängermodellen, die Auswirkung der Kelter auf den Wein. Sie hatten den Riesling vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr mit denen der Vorjahre vergleichen, eine sogenannte Vertikalprobe vornehmen wollen, wobei sich die Unterschiede der einzelnen Jahrgänge zeigen würden. Auch eine Horizontalprobe hatte Sauter angekündigt, um die Weine seiner unterschiedlichen Lagen, ihre Besonderheiten und die Handschrift des Weingutes zu erkennen.

Verwundert bemerkte Georg, wie der nächste Passant ihn grüßte, mit einem Lächeln sogar, und er grüßte zurück, schaute ihm nach und lächelte erst, als der Mann ihm den Rücken zuwandte und einem Auto auswich, das ihm langsam in der Straßenmitte entgegenkam. Da fiel ihm auf, dass es nirgends Bürgersteige gab, die Gassen waren schlicht zu schmal, das Straßenpflaster reichte von einer Hauswand zur anderen, wie auch an die von Sauters Haus. Man trat direkt von der Straße auf die Schwelle oder nahm die zwei oder drei Stufen zur Haustür.

Im Parterre links befand sich ein Ladenlokal, die Agentur eines Versicherungsvertreters: Versicherung, Vorsorge, Vermögensaufbau. Falls jemand dort auftauchte, könnte er ihn oder sie fragen, ob man sich gegen Leere versichern konnte, ob sich gegen Einfallslosigkeit Vorsorge treffen und ob sich Unvermögen aufbauen ließ. Sicher war es dafür zu spät, der Schadensfall war eingetreten, die Leere war da.

Auf der rechten Seite stand Sauters Privathaus, ein dreistöckiger Fachwerkbau aus dem sechzehnten Jahrhundert mit einem winzigen Laden im Parterre. Im Schaufenster standen seine Weine, und leicht gelbstichige und verblassende Fotos von irgendeiner Lese der letzten Jahre dienten als Schmuck, Farbfotografien von lachenden Erntehelfern, unter denen er den Winzer entdeckte, um einiges jünger als heute. Ein anderes Bild zeigte den Keltervorgang, jedenfalls war eine Presse zu sehen, aus der Most herauslief, wenn er das richtig sah.

Dann gab es Bilder von Weinstöcken mit den Namen verschiedener Reben darunter, die an den Steillagen und Hängen im Moseltal wuchsen, allen voran der Riesling, dann Müller-Thurgau und Elbling, was immer das war. Die Rebsorte Kerner kannte er auch nicht, und Spätburgunder hieß auf den Weinkarten edler Restaurants meist Pinot Noir. Georg starrte die Bilder an, konnte aber beim besten Willen keinen Unterschied entdecken, für ihn sahen alle Rebstöcke gleich aus. Man musste Experte sein, um die Rebsorten anhand der Blätter zu erkennen.

Und was hatte Sauter bei ihrem ersten Zusammentreffen bei einer Weinprobe in Hannover gesagt?

»Sogar mir fällt es manchmal schwer, anhand des Geschmacks die Rebsorte zu bestimmen. Manche Aromen sind sehr typisch, aber gerade der Riesling ist eine Rebe, die an jedem Standort, in jedem Weinberg und in jedem Weinanbaugebiet und bei jedem Winzer ein wenig anders ausfällt. Aber wenn er gut gemacht ist, kommen sowohl das Terroir wie die Eigenheit der Traube zum Ausdruck.« Und dann hatte er ihm erklärt, was ein Terroir war.

So hatte es begonnen, und jetzt stand er sozusagen in Sauters Terroir und wusste nichts damit anzufangen. Der Gastgeber, von dem er sich erhofft hatte, dass er ihm sagen würde, was zu tun war, hatte ihn zwar nicht im Regen stehen lassen, schließlich schien die Sonne, aber Georg wusste nicht im mindesten, wo oder womit er anfangen sollte. Nicht einmal der Kellermeister war ihm vorgestellt worden. Als er gestern Abend eingetroffen war, hatten Sauters Mitarbeiter längst Feierabend gemacht, und heute hatte sich bisher noch niemand blicken lassen.

Er betrachtete erneut die Fotos mit den Rebstöcken und fragte sich, wann er in der Lage sein würde, zu beurteilen, um welche Rebsorte es sich handelte, und sich ein Urteil darüber erlauben könnte und nicht nur über den Wein.

Er konnte sich momentan gar kein Urteil erlauben, über nichts, alles, was er in letzter Zeit versucht hatte zu beurteilen, hatte sich anders dargestellt, war vor seinen Augen zusammengebrochen, mehr oder minder lautlos, oder hatte sich jeder Beurteilung entzogen, bis er hilflos vor sich selbst gestanden hatte wie vor einem blinden Spiegel, so wie jetzt vor dem Laden, in dem eine weibliche Hand, am Arm ein silberner Reif, von innen die Vorhänge zurückzog, sodass er ins Büro schauen konnte.

Die junge Frau trat auf die Straße, nickte ihm zu, ließ ihren Blick über die Auslage des Fensters streichen, nicht angetan von dem, was sie sah, und zog sich, weil das Telefon klingelte, in den dunkleren Teil des Raums hinter einen Schreibtisch zurück.

Ich werde zurück ins Haus gehen und den Frühstückstisch abräumen, sagte er sich, ich kann was Nützliches tun, und er fragte sich, wo die Küche war. Er vermutete sie auf derselben Etage wie das Esszimmer. Als er sich anschickte, ins Haus zurückzugehen, sah er die offene Garagentür. Er musste sie schließen.

Sauter hatte ihm angeboten, in der Zeit seiner Abwesenheit seinen Wagen dort unterzustellen. Also würde er zuerst den Tisch abräumen, dann seinen Autoschlüssel holen und zum Fluss gehen, wo er den Wagen mangels anderer Parkmöglichkeiten abgestellt hatte. Außerdem war noch Zeug im Auto, das er brauchte – Zeug eben, was man so mitnahm. Was würde in Zukunft überhaupt nötig sein? Was würde er brauchen, in dieser Zukunft, wenn es denn eine für ihn gab – und was war das überhaupt – Zukunft? War es mehr als ein Sich-Durchhangeln, ein Taumeln von einem Ereignis zum nächsten, auf das man selbst keinerlei Einfluss hatte? Er hatte das Gefühl, dass sich seine Zukunft lediglich auf die nächste halbe Stunde erstreckte; was darüber hinausging, war weder denkbar, noch entstand in ihm irgendeine Art von Vorstellung noch ein Wunsch. Sie ist weiß, diese Leere in mir, dachte er, und er war froh, dass er zumindest davon eine Vorstellung hatte. Sonst hätte er geglaubt, er sei tot, hier mitten zwischen diesen schönen alten Häusern, zwischen Menschen, die ihn grüßten, obwohl sie ihn nicht kannten. Hätten sie gegrüßt, wenn sie gewusst hätten, wie es in ihm aussah, dass man nichts in ihm sah?

Mach dich nützlich, sagte er sich, warf noch einen Blick ins Büro mit den vergilbten Fotos, wo die Frau, zu der der bereifte Arm gehörte, herumwuselte, den Telefonhörer am Ohr. Er ging ins Wohnhaus zurück, stieg die steile Treppe hinauf und wandte sich dem Esszimmer zu. Erstaunt stellte er fest, dass der Tisch abgeräumt war, nur die Zeitung lag auf der dunklen, gemaserten Holzplatte. Er las von neuem den Artikel über den Ertrunkenen.

Wieso hatte Sauter so uninteressiert auf die Meldung reagiert? War der Tod eines Winzerkollegen für ihn bedeutungslos? Kannte er den Mann so wenig, dass ihn sein Tod nicht berührte und er sich stattdessen über Wetterphänomene ausließ? Er hatte den Artikel nicht durchgelesen, das Foto keines Blickes gewürdigt und sich in seinen Planer vertieft. Hielten ihn die Probleme mit seinem Weingut in Italien derart gefangen, dass er für nichts anderes offen war? Sauter hatte den Mann doch gekannt, er wusste, dass er viel trank. »Jemand wie Albers kennt sich aus«, hatte er gesagt, »der geht nicht zu nah ans Wasser. Der ist am Fluss aufgewachsen …«

»Guten Morgen!«

Der freundlich ausgesprochene Gruß ließ Georg zusammenfahren, als fühlte er sich bei etwas Verbotenem ertappt. In der Tür stand eine kleine, zierliche Frau, die ihn neugierig betrachtete.

»Ich bin Frau Ludwig, ich halte hier den Laden in Schuss«, sagte sie in einem Ton zwischen Stolz und Selbstverständlichkeit. »Herr Sauter hat mir erzählt, dass wir Besuch bekommen. Sie müssen unser Gast sein, Herr Hellberger aus Hannover!?«

Sie machte zwei Schritte auf ihn zu und hielt ihm ihre kleine Hand hin, mit der sie beherzt zugriff.

Vom Auftauchen der Haushälterin überrascht, wusste Georg nicht, was er sagen sollte. Er brachte gerade noch ein gequältes »Ja« heraus, um gleich darauf wieder stumm zu werden. Es wäre ihm lieber gewesen, niemanden anzutreffen, er fürchtete, dass jeder ihm seinen Zustand der Hilflosigkeit ansah. Einmal mehr dachte er, dass es ein Fehler gewesen war, sich auf die Einladung eingelassen zu haben.

»Ich werde mich um Sie kümmern, solange der Chef in Italien ist. Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie mich einfach. Irgendwo im Haus finden Sie mich. Wie lange schlafen Sie morgens? Wann möchten Sie frühstücken? Ab wie viel Uhr kann ich Ihr Apartment aufräumen und saubermachen? Ich soll auch für Sie kochen, hat Herr Sauter gesagt. Was essen Sie gern?«

Georg fühlte sich der kleinen resoluten Frau, die kaum dreißig Jahre alt sein mochte, hilflos ausgeliefert. »Machen Sie sich meinetwegen keine Mühe, ich gehe irgendwo ins Restaurant …«

»Das kommt nicht in Frage!« Ihre Art ließ wenig Raum für Widerspruch. »Sparen Sie Ihr Geld. Ich koche sowieso für Frau Wackernagel und Herrn Bischof und unseren anderen Mitarbeiter, für Klaus, unseren Lehrling.«

Mühsam rang Georg sich zu einer Frage durch: »Wer ist Frau Wackernagel?« Sauter mochte es ihm gesagt haben, aber er hatte entweder nicht zugehört oder es vergessen. »Und wer bitte ist Herr Bischof?«

»Die beiden kennen Sie noch nicht? Frau Wackernagel kümmert sich um den Vertrieb und betreut die Kunden, sie ist die Wichtigste hier, sie schreibt die Rechnungen für den Wein.«

»Frau Wackernagel bleibt sicher den ganzen Tag über im Haus?«

»Wenn genug zu tun ist, ja. Bischof finden Sie drüben im Keller, in dem Haus, in dem Sie wohnen, vielmehr ist nur der Eingang drüben, neben der Einfahrt, wo die Abfüllanlage steht. Beide Häuser sind unterkellert und beide Keller miteinander verbunden. Sie waren noch nicht unten? Wir liegen Gott sei Dank so hoch, dass uns das Hochwasser nicht erreicht, bis jetzt jedenfalls.«

»Haben Sie auch mit Weinbau zu tun?«, fragte Georg, nur um etwas zu sagen.

»Das hat hier jeder, direkt oder indirekt. Ich mehr indirekt, mein Mann direkt, er arbeitet auch auf einem Weingut, er ist Weinbautechniker, er sieht seine Zukunft als Betriebsleiter … aber wenn sie die Hochmoselbrücke bauen …« Sie brach mitten im Satz ab, als ihr Blick auf die Zeitung fiel. Sie wurde ernst. »Es ist ein Drama. Immer wieder ertrinkt hier jemand. Seine arme Frau tut mir leid. Ein Sohn hilft ihr, die anderen Kinder sind aus dem Haus, wer den Betrieb weiterführt, steht in den Sternen.«

»Kannten Sie diesen … Winzer gut, Frau Ludwig?« Georg wiederholte ihren Namen, um ihn sich einzuprägen.

»Seine Frau Dorothea kenne ich persönlich, wir singen zusammen im Chor in Traben-Trarbach. Dass ich mal auf seiner Beerdigung singen würde, hätte ich im Leben nicht gedacht.«

Sie denkt praktisch, dachte Georg, die Beerdigung und die damit verbundenen Feierlichkeiten plant sie gleich ein. Wahrscheinlich denkt sie auch bereits über den Termin nach und ob sie zur Beerdigung gehen kann und was sie dazu anziehen wird. Der Unfall dieses Mannes schien sie mehr zu berühren als Sauter.

»War er bekannt?«

»Wer? Der Chor? Ach, Sie meinen Herrn Albers? Ja, ziemlich, der war bekannt, er hat sich besonders für den Erhalt des Steillagenweinbaus starkgemacht, er selbst bewirtschaftet nur Steillagen. Das ist hundertmal mehr Arbeit als auf Flach- oder Hanglagen und erst recht nichts für Leute mit Höhenangst. Haben Sie Höhenangst?«

»Ich glaube nicht«, antwortete Georg unsicher und wunderte sich, wie die Haushälterin mit den Begriffen jonglierte. Er würde sich darauf einstellen müssen, dass an der Mosel jedes Kind mehr vom Weinbau verstand als er. Sich die Blöße zu geben, sie zu fragen, worin denn der Unterschied zwischen Flach-, Hang- oder Steillagen bestand, wagte er nicht.

»Also, was soll ich heute kochen? Sie können es sich aussuchen – oder überlassen Sie die Wahl den anderen?«

Er wusste es nicht, er hatte auf nichts Appetit, der Gedanke, sich mit Essen zu füllen, war ihm widerlich. So dünn wie jetzt war er zuletzt als Student gewesen. Dabei war er immer noch ein Brocken.

»Lassen Sie die anderen übers Menü entscheiden, mir ist alles recht.«

Er hatte mehr als zehn Kilo abgenommen, seit die Auseinandersetzungen in der Firma begonnen hatten. Die darauf folgende fristlose Kündigung und der ewige Streit mit Miriam und dass auch seine Töchter nichts mehr von ihm hatten wissen wollen, hatte ihm nicht nur jede Lust am Essen verleidet, sondern auch am Wein, an der klassischen Musik, und er nahm kein Buch mehr zur Hand und studierte stattdessen die Paragrafen des Arbeitsrechts.

Das kompromittierende Material, das er in den letzten Monaten über seinen ehemaligen Arbeitgeber zusammengetragen hatte, lag sicher verwahrt. Einen dritten Satz Kopien und Gesprächsmitschnitte hatte er bei Pepe deponiert. Das dortige Material war am sichersten, egal, welche Schärfe die Auseinandersetzung annehmen würde.

2

Fünf Jahre lang hatte Georg in Hannover in einer Villa im Stadtteil Waldheim gewohnt – mit mehr als genug Platz für seine beiden Töchter, Ehefrau Miriam und ihn. Dabei hatte er sich am wenigsten zu Hause aufgehalten. Es gab Terrasse, Hobbyraum, Garten, Garage, Waschküche (für die Putzfrau, wie Georg sich fast zähnefletschend erinnerte), Esszimmer und so weiter. Jedes der beiden Mädchen hatte dort ihr eigenes Zimmer. Als beide noch im Kleinkindalter gewesen waren, hatten sie eine große Parterrewohnung in der List bewohnt, mit kleinem Garten.

Und jetzt, nach der Katastrophe, ging er hier eine schmale Treppe hinauf in ein winziges Apartment, vielleicht dreißig Quadratmeter groß, das Sauter sich nicht bezahlen lassen wollte.

»Irgendwann tun Sie mir einen Gefallen. Vieles im Leben gleicht sich aus. Dabei kriegt man es selten von dem zurück, dem man es gibt, es kommt meist aus einer anderen Richtung. Und Sie kommen erst einmal zur Ruhe – gestatten Sie mir die Freiheit, das zu sagen – und erholen Sie sich, lassen Sie frische Luft in Ihren Schädel. Die richtigen und die guten Ideen stellen sich von alleine ein, gerade dann, wenn man nicht darüber nachdenkt. Wollen Sie mitarbeiten? Dann lassen Sie sich Arbeit zuteilen. Bis es so weit ist, bin ich oder sind wir, meine Frau und ich, wieder hier.«

Sauter hatte gut reden, aber mangels Alternativen hatte Georg sich darauf eingelassen. Er war hier und nicht woanders.

»Wenn Sie das hinkriegen, das mit der Luft im Schädel, ist es mir Dank genug«, hatte Sauter noch hinzugefügt und ihm die Antwort auf die Frage unbeantwortet überlassen, wieso jemand ihm mit dieser Freundlichkeit entgegenkam. Ob Sauter Hintergedanken hatte, etwas mit seiner Einladung bezweckte? Als er die Einladung ausgesprochen hatte, wusste er noch nichts von den Vorgängen in Italien. Und mit dem, was sich dort abgespielt hatte, hielt er hinter dem Berg. Was geht es mich an, fragte sich Georg, suchte in den Hosentaschen nach dem Zimmerschlüssel, schloss auf und trat ein.

Im vorderen Raum standen zwei kleine, mit hellbraunem Stoff bezogene Sessel vor einem lackierten runden Tischchen, dahinter ein Schlafsofa. Beige Vorhänge säumten das Fenster, das Licht des Morgens fiel warm und weich auf einen Tisch mit Intarsien, Schublade und Wangen, eine Antiquität, die sich als Schreibtisch eignete. Georg setzte sich auf den Stuhl davor und legte die Arme auf die Lehnen.

Er hatte bereits gestern nach seiner Ankunft hier gesessen, eine Schlaftablette genommen und lange in die Sterne geschaut und nach etwas gesucht, woran er hätte denken können, was des Erinnerns wert war oder der Inhalt eines Traum hätte sein können. Nichts war ihm eingefallen. Und jede Erinnerung schmerzte. Im Nebenzimmer, eingerichtet mit einem bequemen Bett, einem Kleiderschrank und einem Nachttisch mit einem Jugendstillämpchen, war er aufs Bett gefallen und eingeschlafen, als wäre er abgeschaltet geworden. Genauso schlagartig war er heute zur üblichen Zeit hochgeschreckt. Erholsam war der Schlaf nicht gewesen, nur schwer und traumlos. Er träumte in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr und fühlte sich morgens zerschlagen, als hätte er zu viel getrunken. Vorhin, vor dem Frühstück, hatte er lediglich das Necessaire mit den Waschutensilien aus dem Koffer hervorgekramt und frische Wäsche, Jeans und einen blauen Pullover angezogen.

Als er begann, seinen Koffer auszupacken und das Mitgebrachte in den Kleiderschrank räumte, kam ihm eine Frage in den Sinn, eine wichtige Frage, die er vor einer Woche nicht hatte beantworten können, und bis heute war er der Antwort kein Stück näher gekommen: Wie lange würde er an der Mosel bleiben? Wie lange würde dieser Zustand andauern? Bis wann konnte er es sich erlauben, so weiterzuleben, in den Tag hinein, und am Ende des Tages dazustehen, ohne die richtigen Fragen gestellt zu haben.

Das bedeutete auch, keine Antwort zu erhalten.

Sein Problem war im Moment, wie er die Unterhemden zusammenfalten sollte oder ob er die Socken flach hinlegte oder sie aufrollte. Er hatte das Schuhputzzeug vergessen. Putzte man an der Mosel die Schuhe? Das tat sicher niemand, der im Weinberg arbeitete. Bergstiefel hatte er gekauft, er hatte von den Steillagen gehört, kannte wunderbare Fotos, alles selbstredend bei strahlendem Sonnenschein – so wie heute – aufgenommen, was ihn kaum berührte. Er hatte von Klettersteigen über Klippen und Weinberge gelesen und dabei ans richtige Schuhzeug gedacht, von Schiefergeröll, auf dem man wegrutschte.

Als er mit dem Ausräumen fertig war und den Koffer unters Bett geschoben hatte, erschienen ihm beide Räume so unbelebt wie zuvor, sie erschienen ihm so unbelebt wie er selbst, spurlos, und es war ja klar, dass sich seine Leere nach außen stülpen würde. Er schüttelte den Kopf über derartigen gedanklichen Wirrwarr, unglaublich, was man sich zusammenreimte, wenn nichts mehr zu tun war, wenn alle Aufgaben erledigt schienen und einem jede Möglichkeit zur Gestaltung fehlte.

Bislang hatte es geheißen, dass er dieses oder jenes tun sollte, für dieses oder jenes geeignet war, seine Eltern hatten ihm sein Leben lang gesagt, was zu tun war, und er war auch nicht schlecht dabei gefahren, alle hatten es gut gemeint, genau wie seine Lehrer. Beim Militär war es besonders einfach gewesen, da gab es nur Befehle, und diesen Schwachsinn zu befolgen, war ihm leicht gefallen. Im Studium der Betriebswirtschaft hatte er sich an den Studienplan zu halten, um so und so viel Uhr hatte die Vorlesung begonnen, und er hatte brav gelernt.

Sein Sportlehrer hatte ihn zum Judo geschickt, er hielt ihn für geeignet, und Georg war willig zu den Wettkämpfen erschienen, hatte einige gewonnen und auch Anerkennung. Sein Trainer hatte ihn eines Tages gefragt, ob er sich nicht als Security bei Rock- und Popkonzerten Geld verdienen wolle, um das Studium zu finanzieren. Er hatte eingewilligt, hatte die verrücktesten Bands live erlebt, sich mit Rockern angefreundet, wusste, wie ein gebrochener Arm sich anfühlte, auch Prügeleien hatte er durchgestanden, bis der Chef ihn immer häufiger wegen seiner BWL-Kenntnisse und seiner organisatorischen Fähigkeiten im Büro eingesetzt hatte.

»Kraft im Arm haben viele, Kraft im Kopf dagegen wenige«, hatte Bönningstedt gemeint. Und nach bestandenem Examen hatte er ihn zu diversen Fortbildungslehrgängen im Sicherheitsbereich geschickt, Personenschutz, Objektschutz, Aufklärung und Abwehr von Industriespionage, sprich Spionage und Gegenspionage. Er hatte gelernt, richtig Auto zu fahren, Menschen zu beobachten, Bewegungen und Handlungen in der Entstehung zu erkennen und genau zu schießen.

»Das müssen Sie nicht perfekt beherrschen, aber Sie müssen die Leistung anderer beurteilen.« Dann hatte Bönningstedt ihn schließlich zum kaufmännischen Geschäftsführer seiner Firma ernannt. »Sie sind zu schade für die Arbeit draußen, da holen Sie sich nur eine blutige Nase. Sie sind als Kaufmann besser.« Und Georg hatte wieder getan, was ihm jemand angeraten hatte.

Bei Miriam war es ähnlich gelaufen. Anfangs hatte jemand gemeint, sie sehe gut aus, Bönningstedt hatte gesagt, man könne mit ihr repräsentieren, und seine Mutter war davon überzeugt, dass sie gut zu ihm passe … Und heute passte nichts mehr, gar nichts mehr, heute herrschte nur noch Krieg …

Bei diesen Gedanken wurde es ihm eng in der Brust, schmerzhaft eng. Das Gefühl stellte sich immer häufiger ein, egal, wo er sich befand. Die Luft im Raum erschien ihm stickig. Er riss das Fenster auf und sah die Weinberge und hatte den befremdlichen Eindruck, ein Fenster zu einem Landschaftsfoto aufgerissen zu haben. Irgendwo am Hang, der rechts neben dem Haus anstieg, war die Lage Zeltinger Sonnenuhr. Sauter hatte es ihm bei einer seiner Weinpräsentationen in Hannover auf einer Karte gezeigt, eine berühmte Lage mit besonders teuren Weinen.

Ob sie gut waren? Wer wollte das beurteilen? Sicher nur jemand, der etwas davon verstand. Georg hatte sie probiert, aber er war kein Maßstab. Für ihn war der Weinberg nichts weiter als ein mit Rebstöcken und grünen Blättern überzogener Berg. Wo die Sonnenuhr lag, hatte er vergessen. Hatte Sauter es ihm überhaupt gesagt?

Links zwischen den Häusern schimmerte ein Stück der Mosel, so grün wie das Land an ihren Ufern. Es wäre besser für ihn, dorthin zu gehen, sich ans Wasser zu setzen, Steinchen hineinzuwerfen und sonst nichts zu tun. Es gab auch nichts weiter zu tun. Es war immer noch Zeit genug, sich beim Kellermeister und dieser Vertriebstante vorzustellen, mehr als genug, wenn nicht heute, dann morgen – oder übermorgen? Niemand würde ihn vermissen.

Er vergewisserte sich, den Hausschlüssel eingesteckt zu haben, zog die Tür hinter sich zu und stieg die Treppe hinab. Er brauchte Luft, er musste atmen, nicht einmal der Blick über die Dächer und das Tal hatte ihm den Druck genommen. Aber wie konnte Leere Druck ausüben, welches physikalische Gesetz stand dahinter? Er trat auf die Straße, sah das offene Garagentor und zog es zu, nachdem er nachgesehen hatte, dass niemand hier war. Würde es diese Frau Wackernagel nicht als Unhöflichkeit betrachten, dass er sie nicht begrüßt hatte? Die Haushälterin hatte sicher längst mit ihr über seine Anwesenheit gesprochen, wenn Sauter nicht gestern bereits sein Kommen angekündigt hatte. Schweren Herzens und mit dem Gefühl, nach Luft zu ringen, wandte Georg sich nach rechts und betrat von der Straße her den Eingang neben dem Schaufenster mit den vergilbten Fotos. Sauter sollte sie gegen neue austauschen.

Frau Wackernagel war anders, als er sie sich vorgestellt hatte. Er hatte eine Dame um die fünfzig erwartet, gesetzt, solide, ernst, aber hier saß ihm eine junge Frau gegenüber, kaum älter als fünfundzwanzig, in rosa Röhrenjeans, gestreiften Ballerinas und in lindgrünem, über die Hüften fallendem Top. Sie war durchaus eine Großstadttype, die blonde Kurzhaarfrisur mit in die Stirn gekämmtem Haar unterstrich den jugendlichen Eindruck. Sie stand vor einem Aktenregal, drehte sich ihm rasch zu und hielt ihm ihre schmale Hand entgegen.

»Sie müssen Herr Hellberger sein. Herzlich willkommen bei uns. Ich bin gleich für Sie da, ich suche nur noch einen Vorgang.« Sie blickte zur Seite, wo eine aufgeschlagene Zeitung auf dem Schreibtisch lag, es war die gleiche Ausgabe, die er beim Frühstück gesehen hatte, mit dem Foto von der Fundstelle der Wasserleiche und der Feuerwehr.

»Sie haben den Toten ganz in der Nähe gefunden, ein Spaziergänger hat ihn entdeckt. Ich stelle mir das schrecklich vor, jemanden so zu finden – ganz gruselig, im Wasser. Ich habe noch nie einen Toten gesehen. Ich will das auch nicht. Es ist total krass, wenn man jemanden auch noch kennt – oder kannte.«

»Sie kannten den Winzer?«, fragte Georg, erstaunt darüber, dass sie so anders reagierte als sein Gastgeber. »Ihr Chef hat sich heute Morgen so verhalten, als würde er ihn nur flüchtig kennen.«

»Ach was, der Chef tut nur so. So ist er manchmal, wenn er Dingen aus dem Weg gehen will. Sie kennen ihn nicht. Das geht ihm nah, das zeigt er nicht, auch wenn wir Scherereien mit ihm hatten.«

»Mit dem toten Winzer? Weshalb das?«

»Ich suche ja gerade die beiden Ordner. Der Anwalt hat angerufen, der benötigt irgendwelche Aktenzeichen. Wir streiten uns seit Jahren mit Herrn Albers um eine Parzelle zwischen der Sonnenuhr und dem Schlossberg, das sind beides ausgezeichnete Lagen. Und jetzt finde ich die verflixten Ordner nicht.« Etwas hilflos stand sie vor dem Regal und starrte auf eine Lücke. »Hier haben sie immer gestanden, und hier müssten sie sein.«

»Ihr Chef hat sie vielleicht mitgenommen, glaube ich jedenfalls. Er kam mit zwei Ordnern aus dem Büro und legte sie auf den Rücksitz vom Wagen, bevor er losfuhr.«

Erleichtert atmete sie auf. »Gut, dass Sie das sagen. Ich dachte schon, ich hätte sie verlegt. Es sind die Ordner mit den Akten vom Gericht und vom Anwalt. Ich bin gespannt, ob der Prozess weitergeführt wird, jetzt, wo er tot ist. Die Erben werden sich so kostbare Flurstücke nicht entgehen lassen. Gut, dass Sie mir das gesagt haben, ich werde den Chef anrufen und ihn fragen. Weshalb hat er sie mitgenommen?«

»Das hat er mir nicht erklärt«, sagte Georg entschuldigend, »so gut kennen wir uns nun doch nicht.«

»Ich dachte, Sie sind ein Freund?«

Georg hielt es für besser, ihr beizupflichten, es würde ihm den Aufenthalt erleichtern.

»Sie werden uns hier zur Hand gehen? Ich soll Sie quasi einarbeiten. Ich kümmere mich um die Kunden, um den Verkauf der Weine, die Bestellungen und die Rechnungen, Werbung, um den Kontakt mit den Weinhändlern, um Banksachen und so weiter. Der Chef meinte, Sie seien Geschäftsführer einer Firma …«

»… gewesen«, unterbrach Georg den Redefluss, »gewesen, bis vor Kurzem jedenfalls. Jetzt mache ich … sagen wir mal so, ich mache ein … ein … Sabbatjahr.«

Genau diese Frage, was er hier mache und bisher gemacht habe, hatte er befürchtet. Es war vorauszusehen, dass er danach gefragt wurde. Wenn er länger blieb und sich um geschäftliche Angelegenheiten kümmerte, konnte er sich schlecht mit Urlaub herausreden. Wie es wirklich in ihm aussah, was hinter ihm lag, ging niemanden etwas an, und erst recht nicht die junge Frau ihm gegenüber. Die Wahrheit war peinlich, und es war ihm unangenehm, dass er nicht mehr zur Erklärung seines Zustandes und seines Aufenthaltes bieten konnte. Aber das mit dem Sabbatjahr war sogar eine recht passable Ausrede. Das Thema ließ sich ausbauen. Die meisten Menschen wagten nicht, nachzufragen, tiefer zu dringen, ähnlich wie bei körperlichen Gebrechen, da fragte auch niemand, wie es dazu gekommen war, dass jemand eine Hand verloren hatte oder hinkte. Man tat, als sei alles in Ordnung, und bemerkte es doch.

»Tolle Idee, das mit dem Sabbatjahr, das werde ich dem Chef auch mal vorschlagen. Was sagt Ihre Familie dazu?«

Wusste sie davon, oder hatte sie den Ehering bemerkt? So einfach kam er hier nicht raus. Glücklicherweise rettete ihn in diesem Moment eine junge Frau, die mit einem Kind an der Hand den Laden betrat, davor, von seiner Familie sprechen zu müssen. Gleichzeitig läutete das Telefon. Die beiden Frauen tauschten Blicke aus, die besagten, dass sie sich etwas zu erzählen hatten, was nicht für fremde Ohren bestimmt war. Georg zog sich mit einem entschuldigenden Lächeln, von dem er glaubte, dass es ihm gänzlich misslang, aus der Affäre. Er hob die Hand. »Bis später, wir sehen uns.«

»Sie essen mit uns?« Frau Wackernagel hielt die Sprechmuschel zu. »Um zwölf Uhr dreißig, pünktlich!«

Um weiteren Fragen aus dem Weg zu gehen, nickte Georg, warf noch einen Blick auf die Zeitung, den Frau Wackernagel richtig deutete. Mit Handzeichen beschrieb sie, wie er zu gehen hatte, um zur Fundstelle der Leiche zu gelangen.

Mit dem Gefühl, gerade noch einmal davongekommen zu sein, trat er auf die Straße und ging in Richtung Uferallee. Als er sich außer Sichtweite wähnte, zog er den Ehering ab. Er würde ihn nie wieder brauchen und überlegte, ob er ihn in den Fluss werfen sollte. Nein, wozu diese Dramatik! Rheingold, Moselgold, der Schatz der Nibelungen – dann steckte er ihn nach kurzem Zögern in die Hosentasche. Er hatte das Gefühl, als würde er mit dem Ring sein Leben wegwerfen. Schließlich waren aus dieser Ehe zwei Kinder hervorgegangen. Das war das Schmerzlichste und das Schönste von allem.

Er überquerte die Straße, die Zeltingen von der Mosel trennte, und wandte sich links der Schleuse zu. Oberhalb der Straße entdeckte er das Quadrat der mannshohen Sonnenuhr, nach der dieser Hang benannt worden war. Um 1620 war sie gebaut worden, angeblich hatte ein Abt dazu den Auftrag gegeben. Also zeigte sie seit knapp vierhundert Jahren hier die Zeit an. Sie ging genau, wenn die Sonne nicht irrte und man eine Stunde Sommerzeitverschiebung abzog. Georg verglich die Zeit mit der auf seiner Vacheron Constantin, sogar secondhand hatte sie noch knapp fünftausend gekostet. Es war gerade mal zehn Uhr. Wie lang waren die Tage hier?

Rechter Hand lag der flache Bau des Wasserkraftwerks, nur durch eine Fischtreppe vom Wehr getrennt. Am jenseitigen Ufer quälte sich ein Frachtschiff in eine der beiden Schleusenkammern. Oberhalb des Wehrs führte ein Weg bis ans Wasser, dort war das Gras niedergedrückt, und Reifen hatten ihre Spuren am Ufersaum hinterlassen. War hier die Leiche des Winzers gefunden worden? Wie hieß er noch? Georg rief sich das Foto aus der Zeitung ins Gedächtnis. Es fiel ihm leicht, Wiedererkennung hatten sie während der Ausbildung trainiert, sowohl die von Orten als auch die von Personen. Ansichten und Gesichter konnte er sich gut merken, Namen hingegen leider schlecht. Den Namen des ertrunkenen Winzers hatte er vergessen. Oder hatte Sauter ihn gar nicht erwähnt? Hans Albers? Nein, Peter …

Wenn er das Bild vor sich mit dem in der Zeitung zur Deckung brachte, musste der Fotograf rechts von ihm gestanden haben. Die Mosel floss gemächlich, hier an der Staustufe war das Wasser träge, eine Strömung kaum zu bemerken, fast gewann Georg den Eindruck, an einem zweihundert Meter breiten Kanal zu stehen. Oberhalb des Wehrs verengte sich der Fluss wieder, und weiter unten, wo sein Wagen auf dem Parkstreifen stand, drängte sich das Wasser ebenfalls in ein schmaleres Bett und floss schneller. Das erinnerte ihn an die sich spreizenden Autobahnen an französischen Mautstellen. Von drei Spuren verbreiterte sich die Straße auf acht oder zehn Zahlstellen auf jeder Seite, um dahinter wieder auf die ursprüngliche Breite einzuschrumpfen.

Hier warteten die mit Erz oder Kohle beladenen Frachtschiffe, um auf eine höhere Stufe gehoben zu werden, denn Fahrgastschiffe hatten Vorrang. Erst als Frankeich der Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland zustimmte, hatte die deutsche Regierung unter Kanzler Adenauer 1956 seinerseits der Kanalisierung zugestimmt. Sauter hatte erzählt, dass lediglich Zeltingen zwei Schleusen besitze und in Fankel bei Cochem eine weitere gebaut werde. Bis alle Schleusen mit einer zweiten Kammer ausgerüstet seien, werde ein Jahrzehnt vergehen und liefen Kosten von vierhundert Millionen Euro auf.

Sauter hatte gelacht, denn er schenkte staatlichen Finanzprognosen keinen Glauben: »Alles wird meiner Erfahrung nach mindestens doppelt oder dreimal so teuer.« Gegenwärtig aber fehlten auch die vierhundert Millionen, der Schleusenausbau ruhte vollends. »Wenn die Regierung gleich sagt, was es kostet, wird nichts mehr genehmigt. Deshalb wird vorher bewusst gelogen.«

Georg versuchte, sich vorzustellen, wie die Mosel vor der Kanalisierung ausgesehen haben mochte. Im Winter soll Eisgang den Schiffsverkehr behindert, ja sogar unmöglich gemacht haben, im Sommer war das Wasser zu niedrig gewesen. Und Sauter hatte sich zusätzlich darüber mokiert, dass man das Hochwasser nicht in den Griff gekriegt hatte. »Wenn Sie durch die alten Teile der Moselorte laufen, dann achten Sie auf die Hochwassermarken. 1921 hat man beim Pegelstand von einem halben Meter zu Fuß durch die Mosel gehen können, 1993 reichte das Wasser mit zehn Meter bei vielen bis in den ersten Stock und darüber. Aber wir sind trocken geblieben, wir liegen zu hoch. Nur wenn es schüttet und das Wasser vom Berg kommt, dann wird es im Keller nass.«

Sauter hatte auch von Nebel in jener Nacht gesprochen, als das Unglück passiert war. Konnte Nebel so dicht sein, dass man sich dem Wasser näherte, ohne es zu bemerken? Aber an dieser Stelle war der Winzer bestimmt nicht ins Wasser gestürzt, hier hatte die Strömung ihn angetrieben. Eine Gruppe älterer Wanderer mit Skistöcken kam ihm entgegen. Leute wie sie hatten den Toten entdeckt. Was für ein unvergessliches Ferienerlebnis.

»Den Wagen des Mannes hat man in Bernkastel-Kues gefunden«, sagte ein Mann in Georgs Rücken. »Es ist anzunehmen, dass er dort ertrunken ist.«

Georg wandte sich erschrocken um. Ein älterer Herr im offenen blauen, innen rot gefütterten Anorak und in weißen Sportschuhen stand hinter ihm, die Zeitung von heute in der Hand, stirnrunzelnd das Foto betrachtend. Georg nickte, er wusste nicht, ob er antworten sollte, er hatte keine Lust zum Reden, er wollte allein sein, mit sich und der Welt, den Fluss und die grünen Berge betrachten und den Wald am jenseitigen Ufer. Er hatte das Gefühl, dass jeder, den er hier traf, auf ihn einredete, ihn in ein Gespräch verwickelte, die Haushälterin, die Vertriebsassistentin und jetzt dieser Freizeitermittler.

»Sie sind nicht von hier«, stellte der Mann mit bemerkenswerter Beobachtungsgabe fest, »aber wie ein typischer Tourist sehen Sie auch nicht aus.«

Seine Augen tasteten Georg von oben bis unten ab, der indiskrete Blick war unangenehm, er selbst würde einen Fremden niemals so unverhohlen mustern. Bis vor Kurzem hatte er es getan, er hatte die Menschen, mit denen er zu tun gehabt hatte, aus beruflichem Interesse ziemlich genau betrachtet, jedoch nicht unverhohlen und, wie er im Nachhinein schmerzlich erfahren musste, bei Weitem nicht genau genug. Er hatte falsche Schlüsse gezogen und dafür die Konsequenzen zu tragen. Der Spaziergänger erwartete eine Antwort, aber Georg blieb stumm.

»Tragisch, nicht wahr, dass jemand auf diese Weise stirbt, jemand, der hier am Fluss aufgewachsen ist? Eigentlich werden Wasserleichen immer erst bei Hochwasser angeschwemmt.«

»Sie kannten den Toten auch?«, fragte Georg, nur um nicht unfreundlich zu wirken.

»Wieso auch? Wer kannte ihn noch? Kennen Sie jemanden, der ihn auch kannte?« Der Fremde trat näher.

Georg hielt ihn für einen Rentner, der den Morgenspaziergang nutzte, um den Fundort zu inspizieren. In dieser stillen Gegend geschah anscheinend nicht viel; da war eine Wasserleiche eine Sensation, ein Highlight in der Monotonie dieses ansonsten ruhigen Tals. Georg redete sich heraus, das mit dem »auch« habe er so nicht gemeint, nein, er sei nicht von hier. Er konnte doch nicht sagen, dass Sauter den Mann kannte und seinen möglicherweise üppigen Alkoholkonsum erwähnt hatte.

»Man fragt sich in solchen Fällen stets, was dahintersteckt«, fuhr der Fremde fort. »Es kann sich um ein Verbrechen handeln, aber die Polizei schließt das aus, sie hat keinerlei Hinweise auf Gewalteinwirkung festgestellt, sagt sie zumindest in diesem Artikel.« Er hielt wie zum Beweis die Zeitung hoch.

»Vielleicht ein Selbstmord«, wandte Georg ein. »Vielleicht war er schwer krank.«

»Selbstmord? Albers? Niemals! Nicht der. Er war ein positiver Mensch, jemand wie er krempelte die Ärmel auf und packte mit an, er war streitbar. Und er war ein praktisch veranlagter Mensch, er hätte garantiert angenehmere und wirkungsvollere Methoden gefunden, sich umzubringen, nicht so drastisch. Aber Aufsehen hat er ganz gern erregt, für Aufsehen hat er gesorgt, mehr im positiven Sinn. Es ist schade um ihn, wirklich schade, ein Querkopf, sowohl im Gemeinderat wie als Winzer.«

»Oder er hatte andere Probleme, eine verfahrene Situation, aus der man keinen Ausweg sieht, Depressionen?« Die letzten Worte waren seiner eigenen Situation geschuldet. »Immer mehr Menschen leiden darunter, ein Burnout, ausgebrannt, verbraucht …« Leer – wollte er gerade sagen, aber er scheute sich, die eigene Person mit dem Toten in Verbindung zu bringen, seine Person überhaupt mit irgendwem in Verbindung zu bringen. Mit dieser Sache hatte er nicht das Geringste zu schaffen.

»Überdruss«, hörte er sich sagen, ohne es zu wollen, fühlte den durchdringenden Blick des Fremden auf sich gerichtet und wandte sich ab. Er fürchtete, dass man ihm den eigenen Überdruss ansah, er war bereits dieses Spaziergängers überdrüssig. War dieser Zeitgenosse jemand, der auf alle Fragen eine Antwort hatte oder meinte, eine zu bekommen? War er jemand, der Ratschläge erteilte, die niemand hören wollte? Georg hatte nicht das Bedürfnis, sich auszusprechen, er wusste auch gar nicht, worüber er hätte reden sollen. Womit anfangen? Es war zu viel.

Der Fluss hingegen war ein Freund, er schwieg, sein Anblick war Georg genug, die weite Wasserfläche, milchig grün vielleicht von Algen, das saftig grüne Ufer jenseits der Schleusenkammern, die Wiesen auf der anderen Seite der Landstraße, dahinter der dunkelgrüne Wald, der sich die Höhe erobert hatte und wie ein ausgefranster Saum an den Himmel reichte. Dieser Anblick füllte seine Leere.

Aber der Mann neben ihm zerredete den Augenblick.

»Was muss passieren, damit man zum letzten Mittel greift, dass einem keine Aussicht auf Veränderung bleibt, dass man es vorzieht, nicht mehr zu sein, statt so zu sein, wie man momentan ist?« Der Fremde blieb hartnäckig beim Thema.

Überdruss, dachte Georg, Überdruss ist der Grund. Hatte er das Wort laut wiederholt? Ging der Fremde deshalb darauf ein?

»Albers gehörte nicht zu den Menschen, die bereits alles gemacht, erlebt oder gesehen hatten, für ihn gab es keinen Grund, des Lebens überdrüssig zu sein.«

»Was wissen wir schon vom anderen?«, fragte Georg ärgerlich. »Nichts!« Der Fremde ging ihm immer stärker auf die Nerven. »Wer sagt uns die Wahrheit, wer kennt sie selbst, seine eigene Wahrheit? Es ist doch lediglich ein Abbild dessen, was man dafür hält, um nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten.«

Er hatte schnell gesprochen, und sein barscher, abweisender Ton verschreckte den Fremden. Diese zufällige Begegnung, die er nicht gewünscht hatte und die ihm unangenehm war, musste schleunigst beendet werden. Da war der Blick hinauf in den Weinberg angenehmer. Er sollte sich mit dem Weinberg beschäftigen, weil der Wein ihn interessierte, weil Sauter ihn dafür interessiert oder begeistert hatte, deshalb war er hier.

Und dieser Tote – was ging er ihn an. Jeden Tag starben statistisch gesehen über zweitausend Menschen in Deutschland. Hoffentlich hatte Sauter nichts mit dem Tod dieses Winzers zu tun. Seine Reaktion auf die Meldung war recht ungewöhnlich gewesen, merkwürdig, als müsse er die Angelegenheit von sich fernhalten. Dabei lag er mit ihm im Streit und tat, als wären sie nicht miteinander bekannt. Georg würde sich damit befassen, er hoffte, ja, er brauchte die Sicherheit, dass Sauter nicht in irgendetwas verwickelt war. Etwas anderes könnte er in seinem Zustand nicht ertragen.

Der Fremde war grußlos gegangen, beleidigt, er war nicht unfreundlich gewesen, nur geschwätzig, und es war Georg egal, ob er selbst grob oder ihm gegenüber gleichgültig gewesen war. Man würde sich nicht wiedersehen. Aber der Weinberg, die Zeltinger Sonnenuhr, würde bleiben, den Weinberg konnte er sogar aus seinem kleinen Fenster sehen.