22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lübbe Life

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Er ist der Star des deutschen Kinos und ein Grenzgänger, der sich dreißig Kilo anfrisst für seine Rollen, sie brutal wieder abhungert für die nächste. Seit seinem Erfolg mit der Netflix-Serie DARK wird er auch international auf der Straße erkannt. Dass aus ihm ein Weltstar werden würde, war Oliver Masucci nicht in die Wiege gelegt. Sein Vater kam als italienischer Gastarbeiter nach Deutschland, seine Mutter stammt aus einer ostdeutschen Familie, die in den Westen geflohen war. In der Familie treffen zwei Kulturen aufeinander, was zu heftigen Konflikten führt, doch es gibt ein Ritual, das alle miteinander versöhnt: das gemeinsame Essen, egal ob Königsberger Klopse oder Pasta norma. Oliver Masucci erzählt in seinem Buch vom Aufwachsen eines Gastarbeiterkindes im Bonn der Sechzigerjahre, von der Liebe zum Film und Theater und vom Wunsch nach dem Gesehenwerden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über den Autor

Titel

Impressum

Widmung

Zitate

Prolog

Was Eigenes

La Famiglia

Polanski, ein Jahrtausendfilm

Revolution auf der Piazza

Katz und Maus

Ausgerechnet Hitler

Die Lacoste-Träger

Use your faults, use your defects

Mein kleiner Bruder Mike Mitchell Matthew Mahoney

Tutti i Santi oder: Im Endeffekt

Enfant Terrible

Epilog

Dank

Tafelteil

Über das Buch

Er ist einer der größten deutschen Filmstars, dreht internationale Kino- und Serienhits und hat Fans auf der ganzen Welt. Dass aus Oliver Masucci noch was wurde, danach sah es lange nicht aus. In den 1970ern als »Itaker«-Kind verspottet und gequält, selbst von der eigenen Familie nie ernstgenommen. Es ist die unwahrscheinliche Aufstiegsgeschichte eines Gastarbeiterkindes im deutsch-italienischen Kulturmischmasch. Heimat al dente sozusagen.

Oliver Masucci erzählt vom Kampf um Anerkennung, vom Schauspielerleben zwischen Bochum und Hollywood und davon, dass Pasta einfach glücklich macht. Ein Buch zum genießen. Füllen Sie Ihren Kühlschrank, bevor Sie es lesen.

Über den Autor

Oliver Masucci wurde 1968 in Stuttgart geboren, wuchs in Bonn auf und war auf allen großen deutschsprachigen Bühnen zuhause. Doch er wollte zum Film und gleich seine erste Hauptrolle in »Er ist wieder da« wurde zum Millionen-Erfolg. Seither dreht er auf der ganzen Welt. Seine einzige Konstante: die italienische Küche. Und die deutsche.

Seinen Weg vom Gastarbeiterkind zum Filmpreisträger erzählt er in bewegend-humorvollen Geschichten aus dem Künstlerleben.

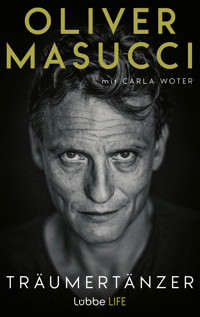

OLIVER MASUCCI

MIT CARLA WOTER

TRÄUMERTÄNZER

EIN GASTARBEITERMÄRCHEN

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln

Vervielfältigungen dieses Werkes für dasText- und Data-Mining bleiben vorbehalten.

Textredaktion: Angela Kuepper, MünchenUmschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung eines Fotos von © Roman Kuhn eBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7517-4855-1

luebbe.delesejury.de

Für Mama und Papa

PINO MASUCCI: »Ich wollte Schiffskoch werden und die Welt kennenlernen. Dann kamst Du.«

OLIVER MASUCCI: »Gut Papa, dann lerne ich jetzt die Welt für Dich kennen«

Mein Vater ist ein italienischer Deutscher oder ein deutscher Italiener, wahrscheinlich weiß er das selbst nicht so genau. So hört er sich auch an, seine Sätze sind eine Art gesprochene Minestrone, alles, was weg muss, kommt irgendwie rein. Ich, sein ältester Sohn, bin Schauspieler. Sprache ist mein Leben. Damit verdiene ich mein Geld.

Wie konnte das passieren?

PROLOG

Ich war etwa neun Jahre alt und saß in der Falle. Um genau zu sein, befand ich mich in einer Mülltonne aus Draht. Ein rundes Stahl-Geflecht, gut einzusehen, direkt am Eingang zum Gelände unseres Tennisclubs, dem HTC Schwarz-Weiss Bonn in Ippendorf. Meine Falle bestand aus zwei von diesen Mülltonnen, kopfüber aufeinandergestellt und mit Fahrradschlössern aneinandergekettet. Meine Unterhose hatten sie mir gelassen, den Rest vom Leib gerissen und sich dabei totgelacht. Jetzt tanzten sie einen Kriegstanz um die Mülltonne. Sie schienen sehr glücklich zu sein. Zuvor hatten sie mich verprügelt. Ach ja, und mein heißgeliebtes, funkelnagelneues Fahrrad war demoliert. Wer das war? Kinder. Die etwas älteren Kinder der Clubmitglieder. Die Lacoste-Träger. Mein Vater ist Italiener. Und ich: war der Itaker, der Spaghettifresser.

Meine Eltern, Gitta und Pino, waren Pächter des Club-Restaurants. Sie machten italienisches und deutsches Essen. Polpette in Tomatensauce trafen auf Frikadellen mit Senf – und Carbonara traf auf Sahne, das wohl schlimmste Verbrechen am italienischen Essen neben Pizza Hawaii. Vor allem aber machten sie gute Stimmung, Italo Pop traf auf Karnevalsmusik. Adriano Celentano auf die Bläck Fööss. Dazu gab es Unmengen an Kölsch, das ging in Metern über den Tresen. Hinter den Gasträumen, da wohnten wir. Noch heute, wenn ich mit meinen Eltern über jenen Vorfall spreche, und das war nicht der einzige, sagt mein Vater: »Du hättest dich wehren müssen!«, und meine Mutter: »Die haben das sicher nicht so gemeint.« Oder: »Ach, so ein Quatsch.« Oder, noch schlimmer: »So war das nicht.«

Doch, so war das. Ganz genau so. Nachdem die Lacoste-Träger abgezogen waren, saß ich heulend in der Tonne, und es interessierte niemanden. Irgendwann fiel einer Frau auf, dass da ein kleiner Junge bitterlich weinte, und ich wurde befreit. Was aus den meisten Lacoste-Trägern geworden ist, weiß ich nicht, ist mir auch egal, aber was ich früh wusste: Ich wollte weg, raus aus diesem Leben.

»Träumertänzer«, so nennt mich mein Vater. Früher machte mich das wütend, heute denke ich: Recht hat er und bin stolz darauf. Ich bin immer noch einer, aber ich belasse es nicht beim Träumen, ich setze meine Träume in die Tat um, einen nach dem anderen. Ich bin einer der konsequentesten Träumer, die ich kenne. Kopf in den Wolken, Füße auf dem Boden, meist auf dem Sprung und immer bereit, abzuheben: Das bin ich. Um Träume, Hoffnung, Glaube geht es. Um den Glauben an sich selbst, trotz der ständigen Versuche anderer, dich kleinzumachen und mit ihren Ängsten deine Fantasie zu ersticken. Heute bin ich Schauspieler, ich habe immer noch kein selbstverständliches Selbstbewusstsein, aber: Ich kann es spielen. Schauspieler wird man aus einem Defizit heraus. Wenn dir das klar ist, kannst du nahe an der Wahrheit lügen, dann bist du ein guter Schauspieler.

Ich habe es geschafft, meine Träume wahr werden zu lassen, und davon möchte ich erzählen, denn ich war umgeben von Menschen, die sagten: »Das geht doch nicht!« oder: »Und was machst du, wenn es nicht klappt?« Diese Frage stelle ich mir nicht, dann wäre ich nur mit dem Scheitern beschäftigt. Einen Plan B lehne ich ab, wenn überhaupt, will ich einen neuen Plan A.

Meine Kindheit spielte sich ab zwischen Pasta und Rouladen, zwischen Königsberger Klopsen und Involtini. Zwischen Deutschland und Italien. Diese zwei Welten sind der Schlüssel zu allem. Ich kriege sie nicht zusammen, bis heute nicht – außer beim Kochen. Kasseler mit Amarone. Doch, das passt gut.

In unserer Familie war und ist Kochen immer das verbindende Element. Es war die Aussicht auf Liebe, Versöhnung, auf gute Stimmung. Daran hat sich nichts geändert. Wenn ich für eine Frau koche, in die ich verliebt bin, ist es ernst. Für mich kann es intimer sein, miteinander zu essen, als miteinander zu schlafen. Ich liebe es, wenn ich beim Essen Genuss in einem Gesicht sehe. Das ist für mich pure Sinnlichkeit. Essen ist Liebe, selbst meine drei Kinder können deshalb schon kochen.

Ich koche auch für meine Kollegen, denn wir sind alle Nomaden. Essen gibt Halt. Zur Not koche ich für mich allein. Wenn ich mich einsam fühle, fange ich an zu kochen, das ist wie ein Reflex. Wenn ich drehe, ob in London, der Schweiz oder Los Angeles, wohne ich in tollen Hotels. Ich reise dann mit Instant Pot an, einem elektronischen Kochtopf, der alles kann, und einem Slowcooker. Meist kaufe ich noch am Flughafen ein. Dann baue ich das Hotelzimmer zur Küche um. Auch meinen Trailer am Set. Ich brauche das wie die Luft zum Atmen. Es gibt mir das Gefühl von Normalität. So war es auch früher als junger Schauspieler, in den sogenannten Gästewohnungen vieler Theater – ein hübscher Euphemismus für grässliche Buden. Man konnte eigentlich nur den nächsten Haken suchen, um sich daran aufzuhängen, so hässlich waren die. Oder man kochte. Also kochte ich. Ich kann mich über das Schmecken zu Hause fühlen. Beim Schauspielern nennt man das »Sense Memory«. Man ist sofort da, wo Geschmack und Geruch ihren Ursprung haben.

Ich möchte deshalb auch vom Essen erzählen. Von der Glückseligkeit der Sommerferien beim Reinbeißen in das erste frische Mortadella-Panino am Meer bei Forte dei Marmi, nachdem wir den Brenner endlich hinter uns gelassen hatten. Vom Geschmack meiner Kindheit, der ewig köchelnden Tomatensauce mit alter Parmesanrinde, einem Stückchen Speck und Tomaten aus dem Garten meiner Nonna Carmela in einem Bergdorf in Kampanien. Aber auch von Klößen und Kohlrouladen von Oma Frieda sonntagmittags bei uns, den Masuccis in Bonn-Ippendorf – mit Barolo für alle, denn auch für uns Kinder gab es stets ein Gläschen.

Ich stehe meist ziemlich unter Strom, Kochen beruhigt mich. Kochen bedeutet Heimat. Im Geschmack bin ich zu Hause. Es ist die einzige Konstante in meinem unsteten Leben, der rote Faden in meiner Geschichte. Manches daran ist ziemlich komisch, manches von tiefer Traurigkeit.

WAS EIGENES

Die Welt flog aus den Angeln. Prager Frühling, Vietnamkrieg, in Paris brannten die Barrikaden, Martin Luther King ermordet, Rudi Dutschke niedergeschossen, 50.000 protestierten im Bonner Hofgarten gegen die Notstandsgesetze. Generationen prallten aufeinander, die Jugend rebellierte, Fassaden bröckelten. Es ist verboten zu verbieten, das war die Maxime der Stunde. Oswalt Kolles »Das Wunder der Liebe« hatte im Februar in Hamburg Premiere, im Kino lief außerdem »Zur Sache, Schätzchen«. 1968 veränderte die Welt, ein Jahrhundertjahr.

Auch für die Bonner Angestellte der Bundesautobahnbetriebe Gitta Perschke brach ihre alte Welt zusammen. Sie war zwanzig und schwanger. Verliebt in einen sensationell aussehenden Italiener, nämlich meinen Vater, mit dem sie gut tanzen konnte, und offenbar nicht nur das. »Einmal gemacht und schon passiert. So war das«, sagt sie heute prosaisch und immer noch ein bisschen verblüfft. Über die Hofgartenwiese vor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität ging Gitta damals auch. Aber nicht, um zu demonstrieren, sondern, um meinen Vater Pino von der Pizzeria Roma am Rhein abzuholen, wo er als Kellner arbeitete. Gitta und Pino waren keine Hippies, keine Studenten, wahrscheinlich hatten sie noch nicht mal etwas gegen das Establishment, im Gegenteil: Sie wollten ja eher dazugehören, als dagegen zu kämpfen. Was die beiden wollten, war ein freies Leben, eines, für das sie allein verantwortlich waren.

Pino hatte dafür seine Heimat verlassen. Wie er kam auch Gitta aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, sie liebte die Musik der Rolling Stones und Beatles, trug Minirock, Pferdeschwanz, Stiefel und kam sich allein schon deshalb verwegen vor, wie sie mir später erzählte. Sie wollte es krachen lassen, das bedeutete tanzen gehen, Whiskey-Cola trinken, Zigaretten rauchen. Sie beide waren jung und stark. »Wir fühlten uns wie auf der Carnaby Street.« Und das, obwohl Gitta zu diesem Zeitpunkt noch nie in London gewesen war, aber es rührt mich, wenn sie so etwas sagt. Mein Vater hingegen hatte ein paar Monate dort gelebt, bevor er nach Deutschland gegangen war. Swinging London, das war auch seine Vision von Glück und Freiheit, doch die Realität sah anders aus. Er hatte von morgens bis abends in der Küche von Dino’s Ristorante in der Gloucester Road, South Kensington, gearbeitet.

Ich, sein Sohn, stehe ein halbes Jahrhundert später in London für einen internationalen Film vor der Kamera, drehe »Fantastic Beasts« mit Kollegen wie Mads Mikkelsen, Jude Law, Alison Sudol und Eddie Redmayne. Die Premiere ist in der Royal Festival Hall, Ralph Lauren kleidet mich in der New Bond Street für den Empfang auf dem roten Teppich ein. Smoking, Samtschuhe, ich trinke Champagner, während ein Schneider und ein Assistent um mich herumwuseln.

Mein Vater, damals ein armer Schlucker aus Italien, bekam hier nicht mal eine Arbeitserlaubnis, und ich denke, wie so oft in solchen Momenten: Schon unglaublich, ich fliege mit einem Koffer durch die Welt, arbeite heute hier, lebe morgen da, mache also genau das, wovon er als junger Mann träumte. Ob er das auch so sieht? Ich bin mir nicht sicher. Neulich hörte ich, wie jemand ihn fragte, ob er stolz sei auf mich. Seine Antwort: »Mein Sohn iste eine Angeber. Hate immer gemacht, was er wollte. In unserer Familie gibt es alle Berufe, haben wir jetzt auch eine Schauspieler.« Als ob das der normalste Job der Welt wäre. Geschenkt. In Wahrheit gibt er gern mit meinem Bruder und mir an, wir sind schließlich sein Lebenswerk. Die Restaurants und wir.

In Gittas Elternhaus war Adenauer der Held und die Stimmung notorisch schlecht. Piefigkeit kroch durch die Ritzen, Willi und Frieda Perschke stritten ständig oder wechselten wochenlang kein Wort miteinander. Und die fröhliche Gitta immer dazwischen, immer um Ausgleich bemüht. Sonntags gab es Braten und Kartoffeln, Wein trank niemand. Deutschland privat, wie traurig. Ich glaube, meine Mutter wurde eine Frohnatur aus reiner Verzweiflung, aus Protest gegen diese erstickende Stille. Wenn man weiß, wie gern sie redet, kann man sich vorstellen, was für eine Tortur dieses Schweigen für sie bedeutet haben muss. Vielleicht redet sie auch deshalb so viel, bloß damit niemand schweigt. Wobei, die Gefahr besteht in unserer Familie kaum. Jedenfalls wollte Gitta raus aus der Enge, der bleiernen Tristesse. Ich kann in aller Bescheidenheit behaupten: Ich war ihre Rettung. Obwohl es zunächst überhaupt nicht danach aussah.

Ich kam am 6. Dezember an, später ’68er, wenn man so will. Ein passenderes Jahr für meine Geburt hätte es jedenfalls kaum geben können. Chaos allenthalben, das prägt, es wird mein Modus Vivendi, bei Stillstand werde ich nervös. 1968 war auch der Beginn einer neuen Zeitrechnung für meine tapfere Mutter. Ich bin oft streng mit ihr, verliere die Geduld schneller als bei anderen, weil sie mit einer verblüffenden Beharrlichkeit die Realität ausblenden kann. Sie tut so, als wäre sie selbst erst vor fünf Minuten auf die Welt gekommen, und irgendjemand müsste ihr jetzt einmal erklären, was das alles soll. Meine Mutter umhüllt ein magischer Schutzmantel, einer, an dem vieles abperlt. Nur im Frühling 1968 nicht. Da war sie anders, ganz anders. Und auf ihre Art setzte meine ansonsten unpolitische Mutter in diese damalige Welt im Umbruch ihr ganz eigenes Zeichen – nämlich mich. Sie wollte »etwas«, was ihr niemand mehr nehmen konnte, wie sie sich später ausdrückte, sie sagte wirklich: »Etwas Eigenes.«

Gitta war zwanzig und hatte zum ersten Mal mit einem Mann geschlafen, darin bestand ihr Vergehen. Sie wurde gleich schwanger. Ihre eigene Mutter kanzelte sie brutal ab, nannte sie »eine Hure«, als sie sich ihr anvertraute. Wie konnte sie das ihrer Tochter antun, die ihr immer nur alles recht machen wollte? Wenn meine Mutter darüber redet, schießen ihr noch immer Tränen in die Augen. »Warum war sie so gnadenlos?« Sie kann es nicht begreifen, bis heute.

Frieda Perschke zog es durch: Aus Wut, Enttäuschung, Angst vor ihrem Mann, denn sie wusste nicht, wie sie ihm die Schmach erklären sollte, beschloss sie kurzerhand, ihre Tochter wegzuschicken, damit niemand die Schwangere sehen konnte. »Was sollen denn die Leute denken?« Das war ihre einzige Sorge, nicht etwa, wie sie der Tochter helfen könnte. Wie es sich anfühlt, ungewollt schwanger zu werden, wenn auch aus ganz anderen Gründen, das wusste Frieda selbst nur zu genau. Doch das hatte sie wohl aus ihrer Erinnerung verbannt. Ihr ganzes Leben schaffte sie es nicht, mit ihrer Tochter darüber zu reden. Sie ließ sie einfach allein.

Meine Mutter kannte die Pille nicht, die Anfang der Sechziger auf den Markt gekommen war, sie dachte über eine Abtreibung nicht mal nach. Sie wollte dieses Kind und beschloss, es meinem Vater mitzuteilen, noch am selben Tag, nachdem der Arzt ihr gesagt hatte: »Fräulein Perschke, Sie sind schwanger.«

Wie in Trance verließ sie die Praxis an der Poppelsdorfer Allee, lief über die Hofgartenwiese, ihrer Verabredung mit Pino entgegen, und überlegte, wie sie es ihm sagen sollte. Einer konnte kaum Deutsch, die andere so gut wie kein Italienisch, also sprachen die beiden Englisch miteinander. Oder wie Pino mal sagte, als ich ihn mal fragte, wie sie sich eigentlich verständigt hätten: »Deine Mutter und ich, wir sprachen die Sprache der Liebe.« Für so romantisch hätte ich ihn gar nicht gehalten.

Pino Masucci war noch nicht lange in Deutschland. An jenem lauen Abend im April, dem ersten schönen seit Wochen im Regenloch Bonn, kam er aus dem Restaurant und freute sich auf seine hübsche Freundin. Aber die guckte ihn ungewohnt ernst an – dabei hatte er sich vor allem in ihr Lachen verliebt. Er ahnte sogleich etwas. Gitta sagte: »Pino, ich kriege ein Kind.« Er sollte diesen Moment sein Leben lang nicht vergessen, guckte sie genauso erschrocken an wie sie ihn. Er liebte dieses fröhliche deutsche Mädchen. »Dann heiraten«, sagte er. Ganz Italiener, daraus machte er keine Frage. Hand in Hand gingen sie durch die Stadt und hatten keine Ahnung, was aus ihnen werden sollte. Angst hatten sie nicht. Sie hatten ja einander.

»I Want to Hold Your Hand« von den Beatles war das Lieblingslied der beiden. Das erzählte mir meine Mutter, als wir mal an der Straße vorbeiliefen, wo früher die Disco Black Horse war, in der sich meine Eltern beim Rock’n’Roll Tanzen kennenlernten. Und ich hörte ihr zu, auch das kommt vor. »Du kannst dir nicht vorstellen, Olli, was die Beatles für uns bedeuteten. Der Sound, die Texte, wie die Jungs aussahen, wobei, dein Vater sah besser aus. Für uns war diese Musik ein Befreiungsschlag. Wir fuhren total darauf ab.« Meine Mutter war kaum zu bremsen vor Begeisterung, und ich versuchte mir vorzustellen, wie meine Eltern einst »total auf etwas abfuhren«.

Im Black Horse fing also ihre deutsch-italienische Liebesgeschichte an, hier forderte Pino Gitta zum ersten Mal zum Tanzen auf, in Anzug und Weste, das imponierte ihr. Sie spielten »I Want to Hold Your Hand«. Und meine Mutter, in ihrem Minirock, Stiefeln und knallengem orangefarbenem Pullover, gab ihm ihre Hand. Sie tanzten. »Es war Liebe auf den ersten Blick«, sagen beide heute noch. Und ich glaube es ihnen sehr gern.

Als Pino und Gitta sich an jenem Tag im April 1968 trennten, ging Pino in sein Zimmer, das über der Pizzeria lag. Er konnte nicht schlafen, war völlig aufgewühlt. Sein Leben würde sich ändern. Alles würde anders werden, als er geplant hatte. Aus der Traum vom Schiffskoch, der die Welt bereist. Er war gestrandet. Und trotzdem freute er sich, denn er würde nicht mehr allein sein, eine kleine Familie haben. Seine Familie. So schrieb er seiner Mutter noch in derselben Nacht einen langen Brief nach Italien und erklärte ihr, dass er Vater werden würde. Außerdem fragte er sie, im Grunde nur der Form halber, um Rat, obwohl er ihre Antwort bereits kannte. Die kam auch postwendend: »Pino, du musst Verantwortung übernehmen!«, schrieb Carmela Masucci aus Volturara ihrem Jüngsten in krakeliger Schrift, und sie schrieb auch: »Caro mio figlio, ich freue mich für dich. Bacino, Küsschen, Mama.« Den Brief hat mein Vater verwahrt.

Das war der italienische Teil der Geschichte, der deutsche war weniger schön.

Pino begleitete Gitta zum ersten Mal nach Hause. Er war noch nie bei Perschkes gewesen, den Eltern seiner Freundin, obwohl sie schon fast ein Jahr zusammen waren. Er war auf alles gefasst. Er kannte keine deutschen Familien. Gitta hatte vorher nicht den Mut gehabt, ihren Freund vorzustellen, einen Italiener, einen Gastarbeiter. Und es war auch nicht nötig gewesen. Jetzt musste sie, er war schließlich der Vater des Kindes, das sie erwartete. Was in ihr vorging, ließe sich mit »Erdbeben« wohl ganz gut beschreiben, aber da war auch etwas anderes. In ihr wuchs neues Leben, das machte sie zwar verletzlich, aber es verlieh ihr auch Stärke. Erhobenen Hauptes betrat sie also ihr Elternhaus. Ihr Vater war wie üblich nicht zu Hause, das machte es leider nicht einfacher. Die Mutter saß wie die Obrigkeit am Esszimmertisch, auf dem nichts stand. Keine Blume, kein Kuchen, kein Kaffee. Es fehlte im Grunde nur noch ein Holzhammer in ihrer rechten Hand, wie bei amerikanischen Gerichtsfilmen, wo der Richter auf den Tisch schlägt, wenn er sein Urteil fällt. Wobei, ihr Urteil hatte sie ja bereits gefällt. Frieda musterte meinen Vater in seinem grauen Anzug und hellblauen Hemd ausführlich, als erwartete sie, dass ihm Spaghetti aus der Nase wüchsen. Und sie schwieg. Pino sagte ebenfalls nichts. Dann, Frieda, in schneidendem Tonfall: »Herrjeh, ein Italiener! Wie kannst du mir das antun. Was wollen Sie von meiner Tochter? Was wollen Sie überhaupt in Deutschland? Lassen Sie meine Tochter in Ruhe!« Das war’s.

Meiner Mutter liefen Tränen runter, sie konnte es nicht verhindern. Mein Vater ließ es über sich ergehen. Frieda erhob sich. Sie war fertig. Er und Gitta verließen das Haus, hielten einander auf der Straße fest und sprachen lange kein Wort. Später sagte Pino: »War mir doch scheiße egal.« War es natürlich nicht. Familie ist heilig für einen Italiener, er wollte ja heiraten, nie hätte er sein Mädchen sitzen lassen. Aber keine Chance, sich zu erklären. Noch dazu konnte er die Sprache kaum. »Signora, ich liebe Ihre Tochter«, hatte er sagen wollen, es sogar geübt, doch dazu kam es nicht.

Frieda Perschke schmiss ihre schwangere Tochter aus dem Elternhaus. »Was werden bloß die Nachbarn sagen? Schwanger von ’nem Itaker.« Zu groß war die Schmach. Die Tochter war ihr peinlich. Also verbannte sie sie aufs Land, zu den Großeltern. »Dein Opa kennt sich ja aus mit ungeklärten Verhältnissen«, gab sie ihr netterweise mit auf den Weg. Paul Perschke war Oberlokomotivführer gewesen, galt als Schwerenöter und war also moralisch ebenso verwerflich wie seine Enkelin. Er hatte immer Geld und diverse Liebschaften neben seiner Frau. Gitta verabschiedete sich in Bonn von ihrer besten Freundin Monika, mit der sie oft zum Tanzen ging und die dafür regelmäßig von ihrem Vater, einem strammen Ex-Nazi und Polizisten, verprügelt wurde. Die beiden Freundinnen lagen sich in den Armen, sie waren beide nicht volljährig, das war man damals erst mit einundzwanzig, und hatten die Nase voll von ihren Eltern, die überhaupt nichts verstanden und ohne die sie nichts entscheiden durften. Sie waren nur unsagbar wütend. Doch nachdem ihre Mutter sie in den Zug nach Coburg gesetzt hatte, passierte etwas Erstaunliches: Je weiter Gitta von Bonn wegfuhr, umso mehr freute sie sich, sie begann aufzuatmen. »Ich rollte meiner Freiheit entgegen.« So sah sie das. Das ist eben auch meine Mutter, sie kann aus allem etwas Positives machen, sie betrachtete die Verbannung als Chance. Endlich war sie ihre Mutter los, die auf ihr saß wie ein Parasit. Jetzt war ihre Zeit. Gitta sah sich nicht länger als Opfer. Das ließ sie einfach nicht zu, für sich nicht und auch nicht für ihr Kind.

Pino musste arbeiten, jetzt erst recht, für seine neue Familie. Er rief Gitta an, so oft es ging – Telefonieren war teuer. Bei dem unmoralischen Opa blieb sie nicht lange, sondern zog zu ihrer Tante Meta in der Nähe, aber Gittas Schwester Tordis schaute sich das nicht lange an: »Du musst jetzt mal deinen Lebensunterhalt verdienen.« Sie besorgte ihr Arbeit in Stuttgart, beim Fackelverlag. Gitta zog in ein sogenanntes Mutter-Kind-Heim, einen sicheren Ort für »gefallene Mädchen«, wie das damals hieß. Ein uneheliches Kind galt Ende der sechziger Jahre als soziale Katastrophe. Oft war der Druck, der auf die ledigen Mütter ausgeübt wurde, so groß, dass sie die Babys kurz nach der Geburt zur Adoption freigegeben haben. Manche Frauen hörten nur den ersten Schrei und sahen ihr Kind nie wieder. Meine Mutter behauptet, sie habe so etwas in ihrer Umgebung nicht mitbekommen. Das kann natürlich sein. Wahrscheinlich hat sie es ausgeblendet. Jedenfalls war sie, nachdem sie mich zur Welt gebracht hatte, nie mehr wieder an jenem Ort. Auch wenn sie nur gute Erinnerungen daran hatte, war dieses Kapitel für sie abgeschlossen.

Das »Weraheim«, so hieß das Haus. Es gibt es noch, und es heißt auch noch so. Ich fand den Namen seltsam, er fiel jedes Jahr an meinem Geburtstag, meine Mutter schwärmte von der Liebe, der Obhut der Schwestern, die dort wirkten. Sie fühlte sich aufgehoben vom ersten Moment an, verbrachte dort die Monate vor meiner Geburt, und auch danach musste sie nicht gleich das Haus verlassen. Es war extrem großzügig geregelt. Alles, was Gitta von zu Hause nicht kannte, fand sie dort: Verständnis statt Vorwürfe. Sie konnte sich aussprechen, ihre Ängste und Sorgen loswerden, die sie mitunter überfielen. Umso merkwürdiger, dass sie nie mehr dorthin wollte und auch mir diesen Ort nie zeigen wollte. Dafür hat sie keine plausible Erklärung, außer: »Es hat sich nicht ergeben.«

Es ist Winter 2022, ich bin zufällig in Stuttgart und verspüre auf einmal diesen Impuls. Ich hatte vorher nie darüber nachgedacht, jetzt aber möchte ich dieses wundersame Haus sehen. Ich rufe also meine Mutter an, erkläre ihr, wo ich sei und frage nach der Adresse von »dem Heim«. Sie konnte sie auf Anhieb sagen und war aufgeregt. Ich erkenne das sofort an der Stimmlage. Ich muss ihr fest versprechen, wieder anzurufen, wenn ich da bin, und ich solle mir auch das Diakonissen-Krankenhaus anschauen. »Da bist du doch zur Welt gekommen«, sagt sie, als wüsste ich das nicht.

Es ist ein nebliger Nachmittag im November. Ich sitze in einem Gasthaus, trinke zur Beruhigung erst mal einen Trollinger, grauenhafter Wein, das ist keine gute Idee gewesen. Ich google »Weraheim«, lese über Herzogin Wera Konstantinowa, eine sagenhafte adlige Dame, die eine Stiftung gründete, aus Entsetzen und Mitgefühl darüber, dass einst ein verzweifeltes junges Mädchen seinen Säugling in den Abort des Stuttgarter Bahnhofs warf. So etwas sollte nie mehr geschehen, dafür wollte sie persönlich sorgen mit ihrer Zufluchtsstätte. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich lese das Leitmotiv, das bis heute lautet: »Helfen statt verurteilen.« Das hätte man mal der alten Frieda sagen sollen.

Ich steige aus dem Taxi, mir ist kalt, und ich weiß selbst nicht, wonach ich eigentlich suche. Was verspreche ich mir von diesem Ausflug? Diffus alles, irgendwann will man wahrscheinlich einfach nur wissen, wo man auf die Welt gekommen ist. Ich habe die Variante der Geschichte zu meiner Geburt von meiner Oma Frieda sehr gut im Ohr, nämlich, dass »alles eine Riesenkatastrophe war« und ich »ein Unfall«. Das hat sie tatsächlich immer so erzählt. Ich bin also ein Versehen, dachte ich dann. Ein furchtbares Missgeschick. Eigentlich sollte es mich gar nicht geben. Das trug zu Beginn meiner Existenz nicht gerade zu einem guten Selbstverständnis bei. Doch das sollte sich ändern.

Um zu ergründen, warum es mich nun doch gibt, gehe ich ein paar Stufen hoch, vorbei an einer alten Mauer aus jenem für Süddeutschland typischen rosafarbenem Naturstein. Ich finde ihn schön, er sieht freundlich aus. Das Haus selbst ist hellgrau verputzt, liegt leicht zurückgesetzt auf einer kleinen Anhöhe im Stuttgarter Westen, mittlerweile eine fancy Gegend mit Cafés und ohne Parkplätze. Mein Vater würde hier verrückt werden mit seiner Parkplatzobsession, denke ich und muss grinsen. Mir kommen junge Frauen entgegen, fast noch Mädchen, sie sind schwanger, ihre Bäuche zeichnen sich unter den dicken Wintermänteln ab, sie lachen und reden. Ich nehme meinen Mut zusammen und gehe hinein. Was mir auffällt: Es herrscht eine heitere Atmosphäre, hell, licht. Kinderzeichnungen hängen an den Wänden. Man fühlt sich willkommen. Leider kann ich mit niemandem sprechen, denn ich bin nicht angemeldet. Aber selbst das wird mir höflich erklärt. Ich sage, dass meine Mutter hier lebte, als sie mit mir schwanger und so dankbar war, dass es diesen Ort gebe. Mir geht fast die Stimme weg. Die Dame am Empfang schaut voller Sympathie und meint, ich solle doch gerne noch mal wiederkommen und dass sie das sehr freuen würde.

Später rufe ich meine Mutter an. »Was hast du, Olli, ist alles in Ordnung mit dir?« – »Ja, alles gut. Ich war gerade in dem Haus.« – »Und?« Sie sprudelt gleich los, wartet gar nicht ab, was ich zu sagen hatte, darin sind wir uns leider ähnlich. Ich lasse sie erzählen. Ihre Schwester Tordis hatte die Idee, sie dort unterzubringen. So ganz selbstständig war meine Mutter nie, aber sie verfügt über ein geniales Talent zur Assimilierung. »Ich komme überall zurecht.« Das stimmt. Meine Mutter ist keine, die gern aneckt oder provoziert, sie ist perfekt für jede Gemeinschaft, sie ordnet sich ein. »Und wir waren eine tolle Gemeinschaft, wir Mädchen haben zusammengehalten, wir saßen doch alle im selben Boot, verstehst du, Olli.« Ich verstand. Bis zu meiner Geburt arbeitete sie im Verlag. »Fräulein Perschke, wir sind sehr zufrieden mit Ihnen, Sie können bleiben«, zitiert sie oft stolz ihren alten Chef.

Zweimal besuchte mein Vater sie in dieser Zeit. Er nahm den Nachtzug, aber nicht irgendeinen. Pino Masucci stieg nach der Arbeit in den »Pfeil des Südens«, »la freccia del sud«, so nannten die Gastarbeiter diesen Zug. Sie liebten ihn, und mein Vater liebt ihn heute noch – allein, wie begeistert er diesen Namen ausspricht –, brachte er doch seine Landsleute aus dem Norden Europas in ihre Heimat, den Süden. Pino stieg in Bonn zu und am frühen Morgen in Stuttgart wieder aus, die anderen fuhren weiter, nach Neapel oder noch weiter bis Kalabrien. Ich fragte ihn mal, ob er im Schlafwagen fuhr, da musste er laut lachen: »Ollo, isch war eine Gastarbeiter, was denkst du? Keine Geld!« Die Männer saßen die ganze Nacht in der Holzklasse, manchmal legte einer den Kopf an die Schulter des anderen und schlief ein. Die Stimmung muss großartig gewesen sein, geschlafen haben die wenigsten, alle quatschten durcheinander, voller Vorfreude, endlich ging es nach Hause. Für viele eine Reise, die sie sich höchstens einmal im Jahr leisten konnten, manche sogar nur alle zwei Jahre. Auch Pino musste rechnen, er kam morgens in Stuttgart an und fuhr am selben Tag um Mitternacht zurück. Mehr war nicht drin, jeder Tag zählte, das Geld war für seine Familie, die er bald haben würde. Auf der Rückfahrt war die Stimmung anders, alle fuhren gefühlt in die falsche Richtung. Dafür war es ruhig, immerhin konnte man schlafen.

Gitta und Pino gingen am Neckar spazieren und waren glücklich. In ihrer Erinnerung erlebte Gitta damals keinerlei Repressalien, oder sie blendete sie aus, sie hatte ja ihren magischen Mantel. Meiner Mutter war die Ehe interessanterweise viel weniger wichtig als meinem Vater, der seine Papiere erst in Italien zusammensuchen musste und am Ende fast zwei Jahre brauchen sollte, bis er endlich alles beisammen hatte. So wird es jedenfalls kolportiert. Gitta brauchte keine Zukunftspläne, ich war ihr Plan. Das genügte. Ihre Eltern besuchten die »gefallene Tochter« vor der Geburt kein einziges Mal. Sie ließen sie allein. Es gab keinerlei Kontakt, keine Anrufe, keine Briefe. Nichts. Aber auch das machte sie stark. Es war ihre Sache. Ich war ihre Sache.

Als ich vor dem Weraheim mit meiner Mutter telefoniere, entdecke ich in dem kleinen Garten, etwas versteckt, aber trotzdem gut zu sehen, etwa in Bückhöhe das Schild »Babyklappe«. Mich schaudert es. Ich bin Vater von drei Kindern, sich vorzustellen, dass man sein Baby in eine Schublade legt und einfach weggeht, macht mich fertig. Aber besser die Klappe als das Bahnhofsklo. Ich liebe Kinder und frage mich, wie oft das wohl vorkommt, heutzutage. Später lese ich: Allein dort zwei- bis dreimal im Jahr.

Das Diakonissen-Krankenhaus ist ein imposanter Gründerzeitbau, und es sieht überhaupt nicht aus wie ein Krankenhaus, strahlt vielmehr eine großbürgerliche Gediegenheit aus und könnte ebenso in Wien an der Ringstraße stehen. Ich bin überrascht und freue mich. Da wurde ich also geboren. Was für eine schöne Kulisse.

Am Freitag, den 6. Dezember 1968, klingelte abends gegen 20 Uhr in der Pizzeria Roma in Bonn das Telefon. Kellner Pino stand in der Nähe, und so war er es, der den Hörer abnahm. »Pizzeria Roma, buona sera.« Am anderen Ende hörte er die vertraute Stimme einer Schwester aus dem Krankenhaus, mit der er regelmäßig telefonierte, um sich zu erkundigen, wie es seiner Gitta ging. Und die sagte jetzt: »Pino, sind Sie es?« – »Sì, sì!« Er war furchtbar aufgeregt. »Pino, Sie haben einen Sohn! Herzlichen Glückwunsch. Gitta geht es gut.« – »Grazie, grazie, grazie mille«, war das Einzige, was er noch rausbrachte. Alles war gut. Pino lief zu seinem Chef Gianni, der aus dem Norden Italiens stammte und so was wie sein väterlicher Freund war, und umarmte ihn. »Ich habe einen Sohn!« Gianni war aus dem Häuschen, die ganze Pizzeria hatte schon auf die Nachricht gewartet, Pino sprach ja von nichts anderem mehr. Nun wollte er ganz schnell weg, Bonn ist klein, der Bahnhof war nicht weit entfernt, und er wusste genau, wann der nächste Pfeil in den Süden fuhr. Doch Gianni hielt ihn kurz am Ärmel, ging zum Regal mit den richtig guten Weinen, nahm eine Flasche Barolo und drückte sie Pino in die Hand. »Fahr zu deinem Sohn, buon viaggio, amico!« Und Pino rannte. In dieser Nacht war er der Held an Bord. In Stuttgart sprang er auf den Bahnsteig, in den Abteilfenstern, die man damals noch runterschieben konnte, hingen seine Landsleute, winkten und brüllten ihm hinterher. Er dachte sogar noch daran, an einem Kiosk Blumen zu kaufen. Es war acht Uhr morgens, ein klarer, kalter Wintertag, er rannte ins Krankenhaus, direkt zum Zimmer, wo seine kleine Familie, sein Sohn auf ihn wartete. »Am Anfang warste du nischt sehr schön«, erzählte er mir später, um der Wahrheit die Ehre zu geben. »Ganz rotes Gesicht, war mir aber scheiße egal.« Gitta legte ihm vorsichtig seinen Sohn in den Arm, und Pino war außer sich vor Glück.

Bis irgendwann die Sache mit dem Namen kam. Mein Vater wollte, dass ich Nicola heiße, wie sein Vater, Betonung auf »o«. Nach guter italienischer Tradition sollte der Erstgeborene wie der Vater oder Großvater heißen. Oder eben wie die Kirche nebenan, die Chiesa di San Nicola in Volturara.

Nicola fand meine Mutter aber unmöglich. Denn wer weiß schon was von Betonungen? »Nicola ist in Deutschland ein Mädchenname! Das geht nicht. Außerdem habe ich schon einen Namen. Er wird Oliver heißen.« Da war sie mal so was von deutlich. Es war allein ihre Idee und damit wahrscheinlich die zweite ureigenste Entscheidung ihres Lebens, nach der, sich auf mich zu freuen. Mein Vater verstand erst nicht recht und wiederholte: »Olive-Er?«, also wie die Frucht, und meine Mutter sagte: »Oliver! Wie Oliver Twist in dem Roman von Charles Dickens.« Als wäre Literatur ihr Steckenpferd. Wobei, die entsprechende Reader’s-Digest-Ausgabe steht immer noch in ihrem Bücherregal. Für meinen Vater war es allerdings keine überzeugende Begründung. Außer der Bibel kannte er wenige Bücher, damals jedenfalls. Er verstand nur Bahnhof, aber er hatte einen Sohn, und das Leben war zu schön, um zu streiten. In dem Moment zumindest. Später sah er das anders: »Isch habe das akzeptiert, war Gittas Entscheidung, aber war isch beleidigt.« Mein Vater spricht meinen Namen heute noch aus, als stammte ich von einem Olivenbaum ab. Er betont das »i«. Wie Olive, aber mit »a« am Ende. Also »Oliva«. Oliven sind ihm nun mal näher als Dickens. Mir auch, ehrlich gesagt. Was habe ich mit einem viktorianischen Findelkind zu tun? Egal. Zu Hause heiße ich Ollo. Bei meinem Vater »die Ollo« wohlgemerkt, sonst nennt mich jeder Olli.

Bei meiner Taufe, kurz vor Weihnachten, war er nicht dabei, aber nicht aus Protest, er konnte es sich schlicht nicht erlauben, in der Adventszeit, also Hochsaison in der Pizzeria, zu fehlen und ständig zwischen Stuttgart und Bonn hin und her zu fahren. Dafür kümmerte er sich um eine Wohnung, die er auch fand, was einem halben Weltwunder gleichkam, abgesehen von dem Wunder meiner Geburt. Ein unverheiratetes Paar mit Baby, noch dazu ein Gastarbeiter, stand nicht gerade auf Platz eins der Vermieter-Beliebtheitsliste. Stolz teilte er es Gitta am Telefon mit. »Wie hast du das denn geschafft?« – »Kenn isch eine Arschitekt, sein Büro über dem Ristaurant, kommte jede Tag zum Mittagessen, den hab isch gefragt.«

Gitta war selig. Sie konnten jetzt zu dritt in ein neues Leben starten. Im Geiste richtete sie schon die erste eigene Wohnung ein.

Pino freute sich ebenso, er hatte einen Sohn, wenn auch hässlich, mit rotem Gesicht und einem blöden Namen, aber dafür hatte er die schönste Frau der Welt und eine Wohnung. In der Pizzeria Roma knallten die Korken. Alle sangen, alle tranken, alles durcheinander, Gäste, Kellner, Köche. Die Pizzeria lag neben der Oper, später kamen auch noch die Sänger vorbei. Betrunken vor Glück kletterte Pino Masucci auf den größten Tisch im Lokal und stimmte die Hymne seiner Heimat an: »O Sole mio«, eine Ode an die Sonne und die Liebe, entstanden aus lauter Heimweh. Wie ich irgendwie. Später fuhren sie im Korso hupend durch Bonn, und mein Vater, der nie Quatsch gemacht hatte, soll irgendwann auf der Haube eines Cinquecentos während der Fahrt Handstand gemacht haben. »Musste immer übertreiben, sonst iste keine gute Geschichte«, sagte er.

Noch keinen Monat alt, zog ich bereits das erste Mal in meinem Leben um, von Stuttgart nach Bonn. Wir wohnten passenderweise in der Römerstraße, ein bisschen Italien ist immer. Mein Opa Willi hatte ein Bettchen für mich gebaut und Oma Frieda eine Art Girlande gehäkelt: »Willkommen Oliver.« Auf wundersame Weise war in der Familie Perschke Freude und Frieden eingekehrt. Von dem Moment an, als sie mich das erste Mal sahen, waren Oma und Opa hingerissen von mir. Ich sah überhaupt nicht italienisch aus, hatte blonde Haare, die Augen waren grün, grün wie Oliven. Und mein Name war: Perschke. Oliver Perschke. Noch.

LA FAMIGLIA

Wir sind schonungslos. Mit uns und mit den anderen. Wir sagen uns die Dinge ins Gesicht. Gleich rein damit. Wir reden auch gerne schlecht über uns, vor anderen. So sind wir. Die ganze Familie. Wir meinen es aber nicht so. Eigentlich ist es ein Zeichen von Liebe. Wir suchen die Zuneigung im Negativ. Vermutlich ein kollektiver Minderwertigkeitskomplex. Wir tun uns gegenseitig weh und tun uns selbst weh. Wir streiten ständig. Dann kochen und essen wir. Und sind glücklich.

Meine Oma sah aus wie eine Mischung aus einer grauen Maus und Jürgen von der Lippe. Ihre beige-grauen Schuhe hatten Lochmuster. Sonntags, und nur dann, trug sie unter ihrer grauen Strickjacke ein Hawaiihemd. Das gefiel mir. Sie stammte aus Chemnitz und war 1949 mit ihren Töchtern Tordis und Gitta, meiner Mutter, die noch ein Baby war, in den Westen geflüchtet. Ich wollte die Oma immer fragen, was es mit diesem Hemd auf sich hat, habe mich aber nie getraut. Vielleicht wollte sie damit Farbe in ihr tristes Leben bringen. In meiner Fantasie ist sie darin beerdigt worden.

Sie kam immer zu früh, auch sonntags, da erst recht. Wir waren alle noch damit beschäftigt, wach zu werden. Meine Eltern haben immer lange gearbeitet, manchmal ging es samstags bis in die Morgenstunden. Oma sagte als Erstes laut und deutlich in die morgendliche Stille im Hausflur: »Ich gehe dann mal mit dem Hund!« Es klang wie eine Drohung und war auch so gemeint. Dahinter steckte: »Sonst tut das ja anscheinend niemand in dieser Familie!« Was auch stimmte. Denn der Hund führte sich ansonsten selbst Gassi. Wir wohnten in einem Tennisclub direkt im Wald. Der Hund und die Oma hießen praktischerweise beide Frieda, wahrscheinlich haben sie sich deshalb so gut verstanden. Als Vorspeise teilten sie sich Leberwurstbrote, auch das verbindet.

Der vollständige Name meiner Oma lautete Erna Frieda Perschke. Der Hund war ein Cockerspaniel, dem ich laut meinem Bruder ähnlich sah und der singen konnte. Ja wirklich! Ich nicht, der Hund schon. Wenn wir Frieda, also dem Hund, sagten: »Gleich kommt die Ooomaaaaa«, antwortete die in der zweiten Alt-Stimme: »Ahuuuu. Ahuuuuu.« Das funktionierte, auch wenn die Oma gar nicht kam. Roch Frieda die andere Frieda schon von Weitem, sang sie von ganz alleine los.

Frieda Perschke war gelernte Schneiderin, wenn sie bei uns war, was oft der Fall war, kochte, stopfte, flickte und nähte sie. »Es gibt immer was zu tun«, war ihr »Leid«-Motiv. Zumindest, was das Thema Arbeit betrifft, war sie sich mit meinem Vater einig. »Dem Italiener«, wie sie ihn nannte, als hätte er keinen Vornamen. Den Nachnamen konnte sie aus Protest nie richtig aussprechen. Ihre Tochter Gitta hätte einen deutschen Beamten heiraten sollen oder noch besser: selbst eine werden. Das wäre die Krönung gewesen.

Den Krieg hatte meine Oma auf Weisung ihres Mannes Willi im nordhessischen Schwarzenborn verbracht, denn dort waren sie sicher. Nach Kriegsende kehrte sie mit Tordis nach Chemnitz zurück, 1947 kam Opa Willi aus Nordafrika, wo er als italienischer Kriegsgefangener interniert war und zwei Jahre Zwangsarbeit hatte leisten müssen. Über Brindisi ging es nach Hause, nach Chemnitz, in die sowjetisch besetzte Zone. Die Russen ließen ihn den Bahnhof fegen, eine Zwangsarbeit, die er ablehnte, sodass er wieder ins Gefängnis kam. Nach seiner Entlassung floh die Familie 1949 mit einem Bollerwagen in die Westzone und landete im sogenannten Auffanglager Friedland. Von dort aus schickte Willi Frieda und die Kinder zu Verwandten nach Coburg, die drei lebten in einem Zimmer, waren Fremde in der Notunterkunft und in der eigenen Familie. Denn Opa Willi musste noch entnazifiziert werden, wie fast alle. Ihm wurde Anfang der Fünfzigerjahre eine Stelle als Gerichtsschreiber in Bonn zugewiesen. Er wurde verbeamtet und holte die Familie nach. Über den Krieg sprach er nicht mehr, er konnte ohnehin nicht mehr gut sprechen, aber darauf kam es als Gerichtsschreiber auch nicht an.

Dass mein Großvater in italienischer Kriegsgefangenschaft gewesen war, machte es für meinen Vater nicht einfacher. Was sollte er auch sagen? Ich musste ihn ständig vor meiner Oma verteidigen, die immer über »den Italiener« lästerte. Vor dem Krieg war Opa Klavierbauer gewesen, ein ganz und gar musischer Mensch, danach rührte er nie mehr ein Instrument an. Er erkrankte schwer an ALS, konnte irgendwann gar nicht mehr sprechen, nur noch Laute von sich geben, oft wütende. So zum Beispiel, wenn der Rand der Käsescheibe nicht deckungsgleich mit den Brotscheiben war, zwischen denen sie steckte. Dann schimpfte er furchtbar. Er starb früh. An seiner Hand begleitete ich ihn als kleiner Junge einmal im Monat in meinen kurzen Lederhosen zum Friseur gegenüber. Während er sich seinen kurzen Wehrmachtsschnitt verpassen ließ, irgendwie trug man die Haare immer noch so, lief ihm der Speichel aus dem Mundwinkel, er konnte nicht mehr richtig schlucken. Ich tupfte ihm behutsam den Mund mit dem großen weißen Stofftaschentuch ab, das in seinem schwarzen Anzug steckte. Opa trug immer schwarze Anzüge. Ob ich ihn mochte? Ja, ich liebte ihn. Er mich auch. Und er tat mir unendlich leid. Ich hatte aber auch Angst vor ihm, vor den Lauten, die er machte. Und vor allem an Karneval, wenn er seine übergroßen Schlabber-Plastikohren aufsetzte und mich zwang, sie anzufassen. Das ekelte mich. Aber Opa kaufte mir auch Rollschuhe und ein Fahrrad, da war ich quasi gerade auf der Welt. Ich war, glaube ich, das mit dem Leben Versöhnlichste in seinem tristen Dasein nach dem Krieg. Er wollte mich sogar adoptieren, sagte meine Mutter. Als hätte es meinen Vater nicht gegeben.

Frieda hatte die Flucht und die letzten Kriegstage schlecht verkraftet, heute würde man sagen, sie war traumatisiert. Was ihr alles widerfahren war, weiß man nicht. Darüber wurde nicht gesprochen. Als mein Opa aus dem Krieg heimkehrte, fand er seine Ehefrau schwanger vor. Das Kind konnte nicht von ihm sein. Was dachte sich Opa Willi, als er 1947 wiederkehrte, warum blieb er? Schweigen. Meine Oma erzählte, wenn Fliegeralarm war, kam ein Lastwagen, der die Mütter mit ihren Kindern in den Wald brachte, und weil im Wald keine Bomben fielen, fühlten sie sich da sicher. Um zu überleben, gingen die Frauen hamstern. Ich kann mir nur vorstellen, dass es da auf dem Feld irgendwo passiert ist. Das Einzige, was die Oma sagte, war, dass sehr viele Frauen vergewaltigt wurden. Aber nicht, dass sie selbst auch zu den Opfern gehörte, davon war nie die Rede. Frieda sagte irgendwann nur: »Manche Geheimnisse nimmt man mit ins Grab.« Meine Mutter erfuhr von diesem Umstand erst auf Oma Friedas Beerdigung von deren Schwester.

Oma starb mit sechsundachtzig. Sie erlitt einen Hirnschlag in ihrer Küche in Grau-Rheindorf. Das war an einem Samstag, sie war mit der Nachbarin verabredet gewesen. In der Küche lag sie, bis die Nachbarin am Montag die Polizei rief. Meine Oma kam in ein Pflegeheim, in dem sie wenige Wochen später verstarb. Mein Vater war bis zum Schluss an ihrer Seite.

Vielleicht wurde sie von einem Russen vergewaltigt, vielleicht hatte sie einen polnischen Geliebten, der sie sitzen ließ. Denn was sie häufig sagte, war: »Der Pole ist ein fauler Hund.« Auch so ein typischer, nicht entnazifizierter Satz, aber immerhin ging es zur Abwechslung mal nicht um »den Italiener«. Sie schimpfte auch oft auf »die Gastarbeiter«, gab gerne Gemeinplätze von sich wie: »Wo soll das enden?« oder »Wer soll das bezahlen?« Umso wichtiger war für Frieda der soziale Aufstieg, den sie für ihre Jüngste im Sinn hatte. Die Ältere war schon ordentlich verheiratet. Doch die Liebe ihrer Tochter zu meinem Vater machte einen gewaltigen Strich durch ihre gesamte Lebensrechnung, und Oma war extrem gut im Kopfrechnen.