13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

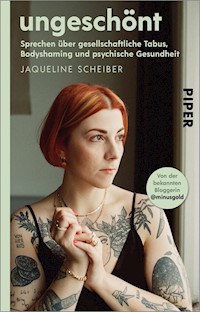

»Sie ist da ehrlich, wo sich alle verstellen« ZEIT Einen Tag, nachdem ihr Partner plötzlich verstirbt, verfasst Jaqueline Scheiber einen Instagram-Post darüber. Sie präsentiert ihren von Dehnungsstreifen übersäten Bauch 40.000 Menschen. Sie macht ihre psychische Erkrankung öffentlich, auch auf die Gefahr hin, stigmatisiert zu werden. Als minusgold berührt sie auf Instagram mit sehr persönlichen, leuchtenden, manchmal unbequemen Posts. Doch was für die einen mutig ist, stößt bei anderen auf Ablehnung. Jaqueline Scheiber reflektiert präzise, warum sie es für heilsam hält, die eigene Stimme zu erheben und sich Gehör zu verschaffen. Die umfassend überarbeitete und erweiterte Fassung von »Offenheit« (Kremayr und Scheriau 2020)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hinge-wiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür über-nimmt der Verlag nicht.

© Piper Verlag GmbH, München 2023

© 2020 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, Wien

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Covermotiv: Maximilian Salzer

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:

»Let everything happen to you.Beauty and terror.Just keep going.No feeling is final.«

Rainer Maria Rilke

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

einleitung

rau

uneben

weich

porös

matt

hart

spiegelnd

samtig

gemasert

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

einleitung

Ich bin ein schüchterner Mensch. Das ist nach all den Jahren der Selbstdarstellung geblieben. Ein bleischwerer Kern in der Mitte meines Körpers, der sich sofort bemerkbar macht, wenn ich einen Raum voller Menschen betrete, die ich nicht kenne. Ich fühle mich ungeschützt, als könnte jede*r direkt in mich hineinsehen und mich entlarven. Enttarnen. Mir die Maske vom Gesicht reißen und mit dem Finger auf mich zeigen. Was sie bemerken könnten? Vielleicht, dass ich nicht hierhergehöre. Als wäre ich versehentlich im Flur falsch abgebogen und in einer geschlossenen Gesellschaft gelandet. Vielleicht, dass die Welt, in der ich mich mittlerweile bewege – die kultivierten Kreise, die Kunsträume, die netten Restaurants und Veranstaltungen –, nur die Kulisse einer Scheinwelt ist, die ich jeden Moment wieder verlassen muss, sobald jemand bemerkt, wer ich wirklich bin. Das sind die Augenblicke, in denen mir schmerzlich bewusst wird, dass ich ohne ein Selbstverständnis auf diese Welt gekommen bin. Ich spüre eine Zerrissenheit zwischen zwei Welten, in keiner fühle ich mich erkannt. Nicht nur wegen der holprigen Umstände im Aufwachsen, sondern auch wegen der zahlreichen Einschnitte, die mich in weiterer Folge prägten und zu einem Menschen machten, der die Welt von nun an anders betrachtet. Das sind die Augenblicke, die mich in einem Raum voller Fremder daran erinnern, dass ich nicht hier sein soll. Dass ich es beinahe nicht geschafft hätte. Der Mangel ist ein Geschmack, der nie aus meiner Mundhöhle verschwindet.

Was ich hingegen geschafft habe, ist, die Scham zu überlisten. Denn meine Scham ist ein allgegenwärtiges Gefühl, das ich mittlerweile zu schätzen und bewusst einzusetzen gelernt habe. Ich habe als Kind schon früh begonnen, mich für alles Mögliche zu schämen. Sei es die billige Kleidung aus den Versandkatalogen, die kleine Wohnung, in der ich mit meiner Mutter lebte, oder später die Tatsache, dass ich nicht mitreden konnte, wenn in meinem Umfeld Kunst oder Literatur verhandelt wurden. Viele Menschen suchen Erfolg in einer beruflichen Karriere, in finanzieller Sicherheit oder einer romantischen Partnerschaft. Das sind Schablonen, mit denen wir aufwachsen, die uns vorgelebt werden und die dadurch einen hohen Stellenwert für uns bekommen. Natürlich war das auch meine Vorstellung eines gelungenen Lebens. Doch gleichzeitig blieb das für mich stets eine Utopie, war niemals richtig greifbar, weil ich mit dem Bewusstsein groß wurde, dass ich sowieso nie gut genug sein würde, um Erfolg zu haben. Aus dieser Not heraus musste ich den Erfolgsbegriff nach und nach neu für mich definieren. Ich begriff, dass – wenn das Leben aus Höhen und Tiefen besteht, wie man so schön sagt – die Scham eine der größten Hürden vor jedem Anstieg ist. Denn zu scheitern, Rückschläge oder Zurückweisung zu erleben ist nicht die Ausnahme, solche Erfahrungen sind untrennbar mit dem Voranschreiten verbunden. Was mich früher oft daran gehindert hat weiterzumachen, war das beschämende Gefühl, versagt zu haben. Bis ich gelernt habe, mit Anlauf durch den Dreck zu rennen.

Heute beschäftigt mich viel weniger die Scham über das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, denn obwohl ich es inzwischen mit Abstand und auf vielen Ebenen betrachten kann, weiß ich doch, dass es vor allem liebevoll und fürsorglich war. Nein, die Scham, die ich heute überliste, ist eine, die mich darauf hinweist, dass meine Handlungen unkonventionell oder ungewöhnlich sind. Wenn ich mich in den digitalen Raum, auf ein Podium oder in ein Podcast-Studio begebe und Einsicht in die Verästelungen meiner Innereien gewähre, über sogenannte Tabuthemen spreche, meinen Körper zeige, schlägt sie aus. Manchmal denke ich sogar, dass ich die Scham anderer zusätzlich mittrage, so wie Fremdschämen, bloß umgekehrt. Doch inzwischen ist jene Scham keine Barriere mehr. Im Gegenteil – ich habe es geschafft, sie mir zunutze zu machen, sie in meiner Arbeit als wichtiges Instrument einzusetzen. Ich begegne ihr mit Neugier, manchmal sogar mit einer Sehnsucht, ich fordere sie sprichwörtlich heraus, denn die Momente, in denen ich mich schäme, sind im Nachhinein genau jene, in denen sich etwas ändern konnte. Ich lerne das Prinzip der Gleichzeitigkeit und des Aushaltens, denn, so viel sei vorweggesagt, heute bin ich der Überzeugung, dass die wichtigste Lektion unseres Lebens darin besteht, unangenehme Gefühle auszusitzen. Die Scham gehört dazu. Dehnt man sie Situation für Situation weiter aus, wird man in der Rückschau bemerken, dass die Dinge, für die wir uns einst schämten, weniger geworden sind. Und dass die Scham selbst Ausdruck veralteter Muster war.

Ich halte es für unerlässlich, dass es Menschen gibt, die sich in die Mitte des Raums stellen und darauf bestehen, gesehen zu werden. Nicht nur, um dem Schwarz-Weiß von Vorurteilen und vorgefertigten Annahmen eine Graustufe hinzuzufügen, sondern auch, um anderen zu zeigen, dass es möglich ist, selbstbestimmt die eigene Position zu gestalten.

Ich bin keine Ausnahme. In der Tat ist es mir wichtig zu unterstreichen, dass meine Art und Weise, dem Leben und seinen Herausforderungen zu begegnen, mich nicht außergewöhnlich macht. Ich habe mich nur dafür entschieden, es auf einer Bühne oder auf Plakatwänden im digitalen Raum zu tun.

Ich bin eine Leuchtreklame.

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, auf virtuellen und realen, kleinen und großen Bühnen eine Rolle zu spielen. Keine Rolle im herkömmlichen Sinne, ich spreche nicht von Schauspielkunst. Ich möchte Raum einnehmen, ich möchte mit meiner Präsenz etwas bewirken. Es gibt im heutigen Zeitalter so viele Themen, so viele Probleme, die jede*n Einzelne*n von uns betreffen und mit denen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Ich habe mich dafür entschieden, das zu tun, indem ich meine persönliche Geschichte, meine intimsten Gefühle und meine scheinbaren Schwächen und Fehler dafür nutze, sie offenlege und ausstelle.

Menschen fragen mich oft nach dem Warum. Warum sollte man vor Publikum über die eigene psychische Erkrankung sprechen und mit den negativen Konsequenzen leben? Warum zeigt man sich in vulnerablen Situationen? Warum präsentiert man einen Körper, von dem man dachte, er käme dem Ekel näher als dem Ideal? Meine Antwort darauf ist meistens: »Weil ich es aushalte.« Ich sehe meine Aufgabe darin, Ambivalenzen abzubilden, für die Gleichzeitigkeit der Dinge einzustehen und an die Menschlichkeit zu appellieren. Schüchtern und mutig. Wissend, dass ich mich in Räumen bewege, die nicht für mich gedacht sind, und daher meine Schritte darin mit Nachdruck setzend. Zeigen, dass eine psychische Erkrankung mehr als die Summe ihrer Vorurteile ist und wie individuell und unterschiedlich sie sich auswirken kann. Wenn ich meine eigene Geschichte erzähle, erzähle ich eigentlich die Geschichte vieler. Ich beschreibe Erfahrungen, in denen auch andere sich erkennen und die ihnen helfen sollen zu verstehen, dass sie durch ihre vermeintlichen Fehler oder gescheiterten Versuche nicht weniger sind, sondern mehr. Dann spreche ich nicht nur von mir, sondern von einem System voller Lücken und von den Menschen, die darin keinen Halt mehr finden. Ich spreche von einer Revolution, die sich nur schleppend vorantreiben lässt und die, wie viele Revolutionen, auf einem Blatt Papier beginnt und sich von der steten Wiederholung nährt.

Nicht jede*r muss sein/ihr Privatleben von den Dächern schreien. Es genügt, wenn es einige Menschen wie Leuchtreklamen am Straßenrand gibt. Menschen, die durch ihre Ehrlichkeit auf sich aufmerksam machen und keine Angst davor haben, verurteilt zu werden. Die etwas Licht ins Dunkel der Tabuthemen bringen, damit andere das Leuchten wahrnehmen und sich damit identifizieren können. Damit Wandel stattfinden kann.

Und eine dieser Leuchtreklamen bin ich.

rau

Meine Mutter gab mir in den 90er-Jahren den Namen Jaqueline. Meine Eltern debattierten kurz darüber, doch sie hatte sich insgeheim schon längst festgelegt. Meine Großmutter hätte sich eine Nathalie gewünscht, ihre Meinung wurde nicht berücksichtigt. Im Laufe der Jahre empfand ich meinen Vornamen immer wieder als Zynismus, ich kürzte ihn ab, ich kreierte sogar ein Pseudonym, bloß um nicht unter meinem echten Namen schreiben und mich der Welt mitteilen zu müssen. Auf der einen Seite verspürte ich den Drang, meinem Umfeld zu entwachsen, auf der anderen Seite hieß ich nun mal Jaqueline. Keine mit einem solchen Namen würde in Kunst und Kultur wirklich ernst genommen werden. Keine Eltern, die für ihre Tochter eine bewegende Zukunft erträumten, würden sie derart beschneiden. Doch mein Vorname ist ein Symptom eines Jahrzehnts des schlechten Geschmacks. Meine Mutter wollte mir lange glaubhaft machen, dass ich nach Jacky Kennedy benannt wurde, um meinem Namen den Anschein von Prestige zu verleihen. Ich entlarvte diese Lüge, als ich 21 Jahre alt war. Damals vergaß meine Mutter in einem Gespräch für einen Moment ihre zurechtgelegte Geschichte und gab mit einem Grinsen zu, dass sie mir den Ursprung meiner Namensgebung in einem Märchen verpackt hatte.

Die Wahrheit ist, ich wurde nach einem Mädchen benannt, das kurz vor mir auf die Welt kam. Sie war die Tochter der Besitzer einer Pizzeria, in der meine Mutter vor meiner Geburt als Kellnerin arbeitete. Sie schwärmt heute noch davon, sie habe noch nie so ein schönes Kind gesehen. Besagte Eltern der schönen Tochter wurden zu einer Art Ersatzfamilie im fremden Land für meine junge Mutter. Meine Namensgebung war demnach eine Hommage an die Schönheit und auch an die Sehnsucht nach Familie.

Trotzdem brach mit dieser Wahrheit etwas in mir auf. Ich begriff, dass ich in keinem Märchen aufgewachsen war, das mich durch eine magische Fügung vor Vorurteilen oder Stigmatisierung schützte. Nach Jacky Kennedy benannt zu sein hatte edel und irgendwie schillernd angemutet. Nun begriff ich, ich würde noch so viel faire und hochwertige Kleidung kaufen können, auf die ich monatelange hinsparte, ich würde unzählige Pho-Suppen essen oder erlesene Weine trinken können – dass ich Jaqueline hieß, konnte ich nicht ablegen, und es spielte eine Rolle. Das dachte ich, während ich im Krieg mit mir selbst stand. Für viele mag es nur ein Vorname sein, doch für mich war er lange Zeit ein Symptom. Demzufolge focht ich jahrelange Kämpfe um eine Identität, die nicht verloren in einer vorgeschriebenen gesellschaftlichen Ordnung schwebte, vom ständigen Gefühl getrieben, kein Zuhause zu finden. Während mir die Unterschiede meiner Herkunft zu der meines Umfelds wie Plakate entgegenprangten. Es war wie mit allem – erst kam der Schmerz, dann das Mitleid, danach die Versöhnung und zum Schluss eine Art Selbstermächtigung. Doch dazu später mehr.

Bis ich auf die Welt kam, auf dem Rücksitz eines gelben Fiat 126 – im Ungarischen wird er klassisch als »Kis Polski« bezeichnet (zu deutsch: kleiner Pole) –, im Kreisverkehr kurz vor der Wiener Stadtgrenze, gingen alle davon aus, dass ich ein Junge würde. Bei meiner Geburt waren alle prägenden Figuren meines Lebens anwesend: meine Mutter, die ein paar Jahre zuvor eine Reisetasche gepackt hatte und aus Ungarn ausgewandert war, um auf Saisonarbeit in Tirol ihr Glück zu suchen. Dort begegnete sie meinem Vater und folgte ihm nach Wien. Rückblickend stelle ich mit Bewunderung fest, wie viele Gelegenheiten sie ergriff, ohne alle Alternativen abgewogen zu haben. Meine Großmutter lenkte den Wagen, meine Urgroßmutter – im Ungarischen wird sie liebevoll »Dédi« genannt – saß auf dem Beifahrersitz. Auf der Rückbank gebar meine Mutter jemand Unerwarteten. Die Geschichte meiner Geburt ist eine von denen, die ich mir als Kind von allen beteiligten Frauen in unzähligen Wiederholungen habe erzählen lassen. Denn entgegen meiner Erwartung kamen nicht alle Menschen so auf die Welt. Meine Großmutter erzählt sie am besten, sie zieht sie in die Länge, bindet die Szenerie drum herum mit ein und skizziert die Charaktere der Anwohner*innen, an deren Türen sie panisch läutete, um nach Tüchern und einem Telefon zu fragen. Wenn meine Großmutter von meiner Geburt erzählt, dann beendet sie die Geschichte immer mit dem Satz: »Und von da an wusste ich, dass du immer auf der Reise sein wirst.«

Unter Reisen verstehen viele Menschen etwas anderes. Zum Beispiel, dass man die Welt entdeckt und viele Ländergrenzen passiert. Dass man Visastempel im Reisepass sammelt, als wäre er ein Stickeralbum. Es gab eine Zeit, da war ich wütend und traurig darüber, dass die Vorhersage meiner Großmutter für mich nicht zutraf, denn tatsächlich reise ich bis heute sehr wenig und habe die Grenzen des Kontinents erst zweimal unspektakulär überquert. Während meine Klassenkolleg*innen in der Grundschule von ihren aufregenden Reisen quer durch Europa und darüber hinaus erzählten, blickte ich zu der Zeit auf lange Sommer im Garten meiner Dédi und eine Woche Italienurlaub auf dem Campingplatz oder in einer kleinen gemieteten Ferienwohnung zurück. Ich war acht Jahre alt, als mich mein Vater zu einem All-inclusive-Urlaub in die Türkei mitnahm, ich das erste Mal in einem Flugzeug saß und gleichermaßen fasziniert wie verängstigt war.

Doch was meine Großmutter eigentlich meinte, und das verstehe ich erst mit Ende zwanzig vollkommen, ist die Tatsache, dass ich sehr gut darin bin, meine Sachen zu packen. Bis zu meinem Auszug von zu Hause habe ich gemeinsam mit meiner Mutter an die zwanzig Umzüge bewältigt. Ich bin keine Reisende, weil ich die Welt entdecke, sondern weil ich kein klassisches Zuhause habe. Was fehlt, ist das alte, über Jahrzehnte bestehende Elternhaus, in dem man jede Fuge kennt und die Bleistiftstriche am Türrahmen, die das Wachstum der Kinder dokumentieren, langsam verblassen. Ein Haus, dessen Treppe an einen Sturz erinnert und dessen Tisch viele Geburtstagstorten und Weihnachtsessen beherbergte.

Ich bin eine Reisende, weil mein Aufwachsen von der sich schier endlos wiederholenden Anpassung an neue Situationen, Umfelder und Räume geprägt war. Als Kind fand ich das sehr aufregend. Ich entwickelte eine Leidenschaft und Vorfreude dafür, wieder ein neues Kinderzimmer zu gestalten. Dass die Mittel begrenzt waren, spielte in der Planung keine Rolle. Wenn ein neuerlicher Umzug verkündet wurde, überschlugen sich meine Vorstellungskraft und Fantasie. Aus diesen ersten, sehr bewegten 15 Jahren meines Lebens stammen zwei Säulen meiner heutigen Identität: die Suche und die Sehnsucht nach einem Zuhause auf der einen Seite und der große Mut und die Überlebenstaktik, die ich von meiner Mutter gelernt habe, auf der anderen Seite.