9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wörterseh Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Es geschah während seines ersten Sommers in der kanadischen Wildnis. Der gelernte Koch Reno Sommerhalder, damals knappe zwanzig Jahre alt, übernachtete dort, wo er sich am wohlsten fühlt. Draußen in der Wildnis. Von Bären hatte er bis dahin wenig gewusst. Und als ein solcher mitten in der Nacht und mit einem einzigen Prankenhieb sein Zelt aufschlitzte, machte nicht nur der Bär, sondern vor allem er große Augen. Das war der Moment, der Renos Leben von Grund auf verändern sollte. Von Stund an war er mit dem - wie er sagt - Bärenvirus infiziert. Der junge Schweizer verließ seine Heimat und zog in den Norden Kanadas, wo er sein Leben fortan auf den Spuren der Bären verbrachte. Im Zuge seiner Arbeit mit diesen faszinierenden Tieren lernte Reno den Kanadier Charlie Russell kennen, den weltweit führenden Bärenspezialisten. Als dieser ihn vor acht Jahren fragte, ob er mithelfen würde, im Süden der russischen Halbinsel Kamchatka fünf Bärenwaisen auszuwildern, ging ein lange gehegter Traum in Erfüllung. Reno wurde zur Bärenmutter, die den Kleinen nicht nur das Fischen beibringen, sondern sie auch vor ausgewachsenen Bären beschützen musste. Es begann eine Reise, die auch seine Sehnsucht nach von Menschenhand unberührter Natur befriedigte. Das Buch "Ungezähmt" erzählt von dieser Reise, aber auch von einer anderen. Der vielleicht schönsten. Der Reise zu sich selbst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 235

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

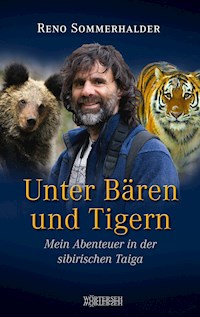

Reno Sommerhalder

Ungezähmt

Mein Leben auf den Spuren der Bären

Aufgezeichnet von Jürg Sommerhalder

Mit einem Nachwortvon Prof. Dr. med. vet. Bernd Schildger

»Ich kann mir keine bessere Stimme für die Anliegen der Bären vorstellen als Reno Sommerhalder. Reno versteht im tiefsten Inneren, wie Bären funktionieren, und beweist täglich, dass eine friedliche Koexistenz zwischen Bär und Mensch möglich ist. Es war wundervoll, eine so kompetente Bärenpersönlichkeit in Kamtschatka mit dabeizuhaben.«Charlie Russell, kanadischer Bärenexperte

Multivision und Buchvernissage 2011 | Reno Sommerhalder Live!: www.youtube.com

Es geschah während seines ersten Sommers in der kanadischen Wildnis. Der gelernte Koch Reno Sommerhalder, damals knappe zwanzig Jahre alt, übernachtete dort, wo er sich am wohlsten fühlt. Draußen in der Wildnis. Von Bären hatte er bis dahin wenig gewusst. Und als ein solcher mitten in der Nacht und mit einem einzigen Prankenhieb sein Zelt aufschlitzte, machte nicht nur der Bär, sondern vor allem er große Augen. Das war der Moment, der Renos Leben von Grund auf verändern sollte. Von Stund an war er mit dem – wie er sagt – Bärenvirus infiziert. Der junge Schweizer verließ seine Heimat und zog in den Norden Kanadas, wo er sein Leben fortan auf den Spuren der Bären verbrachte.

Im Zuge seiner Arbeit mit diesen faszinierenden Tieren lernte Reno den Kanadier Charlie Russell kennen, den weltweit führenden Bärenspezialisten. Als dieser ihn vor acht Jahren fragte, ob er mithelfen würde, im Süden der russischen Halbinsel Kamchatka fünf Bärenwaisen auszuwildern, ging ein lange gehegter Traum in Erfüllung. Reno wurde zur Bärenmutter, die den Kleinen nicht nur das Fischen beibringen, sondern sie auch vor ausgewachsenen Bären beschützen musste. Es begann eine Reise, die auch seine Sehnsucht nach von Menschenhand unberührter Natur befriedigte. Das Buch »Ungezähmt« erzählt von dieser Reise, aber auch von einer anderen. Der vielleicht schönsten. Der Reise zu sich selbst.

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© 2011 Wörterseh, Gockhausen

Mitarbeit: Joachim Lienert, www.volltext.ch, MännedorfLektorat: Jürg Fischer, Zürich; Andrea Leuthold, ZürichKorrektorat: Andrea Leuthold, Zürich; Claudia Bislin, ZürichUmschlaggestaltung: Thomas Jarzina, HolzkirchenFoto Buchcover: Andrea PfeutiFotos Bildteil: Reno Sommerhalder, Kanada (Andere Fotos sind gekennzeichnet.)

Karten: Sonja Schenk, ZürichLayout, Satz und herstellerische Betreuung: Rolf Schöner, Buchherstellung, AarauLithografie: Tamedia Production Services, ZürichDruck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm

Print ISBN: 978-3-03763-020-4E-Book ISBN: 978-3-03763-502-5

www.woerterseh.ch

»When one tugs on a single thing in nature,they find it attached to the rest of the world.«

»Rührt man an einem einzelnen Ding in der Natur,entdeckt man, dass es mit dem Rest der Welt zusammenhängt.«

John Muir, Gründer des Yosemite-Nationalparks(1838–1914)

The Wave

I pick a few salmon colored soap berries.

After a few nights of frost they are sweet at first

but always, the bitterness sets in.

I begin to learn enjoying this taste,

but mostly in honor of the bear.

I watched a grizzly this morning.

In its hyperphagia state it missed my presence

but it still detected me first.

Wrapped in it’s fat, silvery blanket it shuffled off

and vanished ghost like, noiseless,

below the rustling golden aspen trees.

On a day like this I want to eat the landscape.

Seeing, smelling and touching it is not enough.

I want to be the wind that swirls the brilliant leaves through scented air.

And I want to be the bear that shuffles off into that solemn fall storm.

It is passion and gratitude which fills my lungs

for that I’ve been reborn in such a splendid land.

Die Welle

Ich pflücke einige der lachsfarbenen Beeren

Nach einigen Frostnächten sind sie zunächst süß,

aber wie immer folgt eine bittere Note.

Ich beginne, diesen Geschmack zu mögen,

wenn auch hauptsächlich zu Ehren des Bären.

Heute Morgen beobachtete ich einen Grizzly.

In seinem vollgefressenen Zustand nahm er kaum Notiz von mir,

und doch bin ich sicher, dass er mich zuerst entdeckt hatte.

In seine fette silberne Decke gehüllt, trollte er sich

Und verschwand wie ein Gespenst, lautlos

zwischen den raschelnden goldenen Eschen.

An einem Tag wie diesem möchte ich die Landschaft verschlingen.

Sehen, Riechen, Berühren reicht nicht.

Ich möchte der Wind sein, der die glänzenden Blätter durch die duftende Luft wirbelt.

Und ich möchte der Bär sein, der durch diesen feierlichen Herbststurm trottet.

Leidenschaft füllt meine Lungen und Dankbarkeit,

dass ich in so einem großartigen Land wiedergeboren wurde.

Reno, Kanada 1993

Inhalt

Ein Traum geht in Erfüllung

Kindheit und Flegeljahre

Ankunft in Kamtschatka

Abenteuer Kanada

Frühsommer

Mein erster Bär

Fisch! Fisch!

Angekommen

Sommer

Sesshaft, fast

Spätsommer

Kleine Bärenkunde

Vom Fressen und Gefressenwerden

Problembär oder Problemmensch?

Herbst

Menschenkinder

Frühlingserwachen

Respekt und Toleranz

Finding Sky

Der Braunbär in der Schweiz

Bärenknigge

Ausklang

Ein Geschenk

Reno’s World, Nachwort

Thank you!

Ein Traum geht in Erfüllung

Kamtschatka, 2004. Der MI-8, ein alter sowjetischer Armeehubschrauber, donnert einem entlegenen Zipfel im Süden der russischen Halbinsel Kamtschatka entgegen. Die Vibrationen der Rotorblätter übertragen sich auf jeden Gegenstand am und im Helikopter, schütteln meine Knochen durch und lassen meine Zähne klappern.

In der Maschine sitzen außer mir nur noch die beiden Piloten und der Bordingenieur. Mit dieser Reise folge ich einer Einladung des großen Charlie Russell. Er hat vor wenigen Wochen vom Direktor des Yuzhno Kamchatsky Zapovednik, eines Naturschutzreservats, fünf durch Wilderei verwaiste Jungbären erhalten und benötigt Hilfe bei deren Auswilderung.

Charlie ist eine Koryphäe unter den Bärenspezialisten dieser Welt. Allerdings muss man wissen, dass da zwei Parallelwelten existieren: diejenige der Akademiker, der studierten Biologen und Zoologen sowie die andere der nichtakademischen »naturalists«. Obschon beide Gruppen unzweifelhaft ihre Stärken haben und sich gegenseitig hervorragend ergänzen würden, finden sie oft nicht zueinander: Die eine lehnt in der Regel die Methoden und Ansichten der jeweils anderen ab.

Charlie Russell also ist einer der »top shots« aus der Welt der Nichtakademiker. Allerdings einer, der sich mit seinen Arbeiten auch in der akademischen Welt Gehör verschafft hat. Seit zehn Jahren lebt er in Kamtschatka und studiert hier das Verhalten des Ursus arctos, des Braunbären. Sein besonderes Interesse gilt dem Verhalten dieser Art gegenüber dem Menschen.

Charlie plädiert für ein friedliches Zusammenleben mit dem Bären, für einen alternativen, weniger dominanten Ansatz des Menschen im Umgang mit ihm. So sieht sich der knorrige Einsiedler selbst auch viel eher als Soziologe denn als Biologe. Charlie hat die sechzig längst überschritten und arbeitet seit über vierzig Jahren mit Bären. Er ist ein großes Vorbild, seine Bücher und Filme waren und sind mir nicht nur Inspiration, sondern auch Bestätigung meiner eigenen Ansichten. Zwar haben wir uns im Laufe der Jahre angefreundet; dass Charlie aber ausgerechnet mich zur Unterstützung nach Kamtschatka holt, ist eine so unerwartete wie ehrenvolle Anerkennung meiner Arbeit.

Ich drücke meine Nase ans Fenster des Hubschraubers und schaue nach unten. Die russische Tundra: Steinbirken- und Zwergpinienwälder wechseln sich ab mit saftiggrünen, blumendurchsetzten Magerwiesen sowie unzähligen Flüssen, Bächen, Seen und Tümpeln.

Riesige Vulkankegel erheben sich aus dieser herrlichen Landschaft, die so sanft und rau zugleich unter mir vorbeizieht. Ich zähle einen, zwei, fünf Vulkane und mache am Horizont immer wieder einen neuen aus.

Die Halbinsel Kamtschatka gehört zum ostasiatischen Teil Russlands. Weiter östlich liegt bereits das benachbarte Alaska, und vom ganz im Süden gelegenen Kap Lopatka aus deutet die Inselkette der Kurilen einem ausgestreckten Zeigefinger gleich in Richtung der japanischen Inseln. Mit über hundertfünfzig teilweise aktiven Vulkanen ist Kamtschatka eine der vulkanreichsten Gegenden der Erde.

Ausgangspunkt der letzten Etappe meiner langen Reise nach Russland war Petropawlowsk. Die einzige Großstadt auf der Halbinsel – die Einheimischen nennen sie liebevoll P. K. – beherbergt knapp 200 000 Einwohner. Das ist mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung Kamtschatkas: Auf einer Fläche so groß wie die Schweiz, Deutschland und Österreich zusammengenommen leben hier nur gerade 380 000 Menschen.

Vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion war die Region während fünfzig Jahren militärisches Sperrgebiet und der Zugang nicht nur Ausländern, sondern auch den Russen verwehrt. Die Wildnis Kamtschatkas war zum Zeitpunkt der Entmilitarisierung deshalb nahezu unberührt und intakt. Sie gehorchte noch den alten Rhythmen der Natur. In Anerkennung ihrer Schönheit und biologischen Vielfalt erklärten die Vereinten Nationen im Jahre 1996 einige Flecken der Halbinsel zum Unesco-Weltnaturerbe.

Die 1500 Kilometer lange Küste Kamtschatkas ist weltweit eines der letzten mächtigen Hoheitsgebiete des pazifischen Lachses. Mehr als ein Viertel seiner noch existierenden Gesamtpopulation belebt die Wasserwege der Halbinsel. Außerdem gedeihen hier rund 1100 Pflanzenarten, ein Zehntel davon endemisch, sie kommen also nirgendwo sonst auf der Erde vor. Gegen hundert Vogelarten werden dieser Region zugeordnet, darunter der Riesenseeadler, Haliaeetus pelagicus. Die erst nach der Öffnung Kamtschatkas entdeckte Population dieser extrem bedrohten Vogelart hat ihren weltweit bekannten Bestand nahezu verdoppelt.

Doch der wahre König dieses Ökosystems ist der Braunbär. Die wilde, naturbelassene Abgeschiedenheit der Gegend und ihr botanischer Artenreichtum bieten ideale Voraussetzungen für Meister Petz. Er erreicht hier mit 15 000 bis 20 000 Exemplaren weltweit eine der höchsten Populationsdichten.

Kurz erhasche ich hinter einer nahen Hügelkuppe einen Blick auf die Ochotskische See. So nahe an der Küste herrscht hier ein raues und starken Schwankungen unterworfenes Klima. Während die Seen im Juli noch zugefroren sein können, vermag es doch dreißig und mehr Grad warm zu werden. Harte, kalte Winde fegen aber von der See her ganzjährig übers Land und sorgen auf einer Höhe von nur 300 Metern über Meer für eine hochalpine Flora.

Und dann erblicke ich sie aus dem Helikopterfenster: dunkle Punkte, die, aus der Höhe klein und käfergleich, umherzukrabbeln scheinen. Meine Augen suchen die Landschaft ab, wandern den Flussläufen entlang, welche die Ebene unter mir in einem tausendfach verzweigten Netz durchziehen. Ich beginne zu zählen, gebe aber rasch auf. Charlie hat mit seiner telefonischen Ankündigung nicht übertrieben: Überall sind Bären, auf der Suche nach Lachs, Blüten und Wurzeln oder einem beerenreichen Busch.

Die Sonne taucht den Horizont in warmes rotes Licht. Das Netz der Flussläufe glitzert in Blautönen. Das Grün der Vegetation leuchtet satt und dunkel und so intensiv, dass ich ihren würzigen Duft zu riechen glaube. In diesem Farbenmeer tauchen immer wieder die Bärenpunkte auf. Bewegen sie sich nicht, könnte man meinen, sie seien Brocken erstarrter Lava, ziellos ausgespuckt von einem Vulkan und seit Ewigkeiten erstarrt. Doch ziellos ist hier nichts, schon gar nicht die Bären: Ich entdecke subtile Nuancen im Bewuchs der Tundra. Von helleren, verzweigten Linien wird sie durchzogen, feinen Adern gleich. Wäre dies nicht eine der menschenleersten Regionen der Welt, man würde die Linien für Wanderwege halten. Trampelpfade sind es tatsächlich, geschaffen von Bärentatzen.

Die einzigen Menschen, die es außer uns im Umkreis von mehreren Tausend Quadratkilometern gibt, leben ganz unten an der Spitze der Halbinsel in einem Leuchtturm am Kap Lopatka. Ihre Aufgabe ist es, das Meer zu beobachten. Nirgends entdecke ich menschliche Spuren: Weder Strom- noch Telefonleitungen zeichnen schwarze Linien in die Landschaft, keine Straße zerschneidet sie, nirgends auch nur ein Ansatz von Urbanisierung oder Landwirtschaft, weder Dorf noch Stadt, weder Haus noch Hütte sind auszumachen. Der einzige Mensch, den ich hier während der nächsten vier Monate sehen werde, ist Charlie Russell.

Der Hubschrauber landet schließlich in der Nähe einer Blockhütte, die sich am Ufer eines kleinen Sees in einen Talkessel schmiegt. Als ich mit eingezogenem Kopf aus dem Helikopter klettere, entdecke ich Charlie, der beim Landeplatz wartet. Ein breites Grinsen und eine kurze Umarmung müssen im Sturm der Rotorblätter genügen, denn mir bleibt kaum Zeit, das Gepäck aus dem Hubschrauber zu zerren, bevor der Pilot die Maschine steil hochzieht und sie dröhnend hinter die nächste Anhöhe entschwindet.

Wir gehen die paar Schritte bis zu Charlies selbst gebauter Hütte. Sie ist etwa fünf auf zehn Meter groß und mit roh gezimmerten Holzmöbeln ausgestattet. Ein paar Solarpaneele und ein Windrad spenden ein wenig Strom für PC und Satellitentelefon. Und für den Elektrozaun, der das Gehege neben dem Haus umgibt, um dessen Bewohner vor hungrigen Bärenmännchen zu schützen. Zum ersten Mal begegne ich meinen Adoptivkindern. Die fünf tapsigen Wollknäuel horchen sofort auf, als sie unsere Stimmen hören. Alle fünf heben gleichzeitig den Kopf, spitzen die Ohren und blicken uns mit großen Augen an.

Wir öffnen das Gatter und treten vorsichtig ins Gehege. Die Bärenwelpen weichen scheu zurück, beäugen vor allem mich misstrauisch und blaffen zaghaft. Wir setzen uns auf den Boden, und die Neugierde treibt die Jungen an, näher zu kommen. Doch auf jeden vorsichtigen Schritt in meine Richtung folgt sogleich ein Zurückweichen um zwei Schritte. Charlie lacht. Er hat dem Quintett bereits Namen gegeben und stellt mir die Kleinen nun vor: »Das da ist Sheena und der Dunkle dort Buck. Die Blonde nenne ich Sky, und dann haben wir noch den forschen Wilder und seine Schwester Gina.«

Wir lassen die Jungen für heute in Frieden und tragen gemeinsam mein Gepäck in die Hütte, wo Charlie mir einen Kaffee braut. Als ich wenig später erschöpft ins Bett falle, kann ich kaum fassen, dass dieses Abenteuer wirklich begonnen hat. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass mich mein Weg von meinen ersten naiven und lebensgefährlichen Schritten durch die nordamerikanische Wildnis zu einem gemeinsamen Projekt mit Charlie Russell in einer der bärenreichsten Gegenden der Erde führen würde.

Kindheit und Flegeljahre

Aufgewachsen bin ich in einer ganz normalen mittelständischen Schweizer Familie in Kloten. Mein Vater war sein Leben lang bei der Swissair angestellt, meine Mutter war Hausfrau und arbeitete nebenbei als Datatypistin beim »Klotener Anzeiger«. So lange ich zurückdenken kann, bewohnten wir dieselbe Fünfzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Es steht in einem kinderreichen Quartier nicht weit vom Dorfkern.

Ich bin der mittlere von drei Brüdern. Der älteste, Jürg, ist zwei Jahre älter, der jüngste, Andreas, drei Jahre jünger als ich.

Als ziemlich wilder Junge interessierte ich mich nicht sonderlich für die Natur. Ich durchlief die übliche Schulkarriere mit Primar- und Sekundarschule. Die Schule war mir weder Lust noch Last, ich war ein unauffälliger Schüler, aber ziemlich fleißig.

Sport, das war meine Leidenschaft. Alles, was mit Sport zu tun hatte, machte mir Spaß. Ich war ein gefährlicher (und gefährdeter) Skifahrer, ein schneller Läufer, mochte Eishockey und Boxen – vor allem aber den Fußball. Ich wurde ein ziemlich guter Fußballer und schaffte es als jüngster Spieler in die erste Mannschaft des FC Kloten.

Auch mein Vater war ein Sportfanatiker. Abgesehen von seinem Amt als Junioren-Fußballtrainer im Dorf übte er jedoch vorwiegend Fernsehsport aus. Wir schauten einfach alles: Formel 1, Motorradrennen, Leichtathletik, Fußball. Und den ganzen Winter hindurch natürlich jedes Skirennen. Dabei schauten meist sogar die ansonsten wenig an Sport interessierten Brüder und Mama zu.

Unsere Eltern waren nicht besonders naturverbunden, nicht mehr jedenfalls als jede andere mittelständische Familie auch. Trotzdem gehören die Ausflüge in die Natur zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. Ein paar Sommer lang hatten wir einen Wohnwagen auf einem Campingplatz an der Reuß stehen und verbrachten dort die meisten Wochenenden. Für unsere Verhältnisse waren das schon ziemlich ambitionierte Outdoor-Aktivitäten, da wir Buben die Tage vorwiegend mit Fischen am Fluss verbrachten.

Übertroffen wurden diese Sommerwochenenden nur von unseren wenigen echten Ausflügen in die Natur. Sie fanden nicht oft statt, doch waren sie dafür umso beglückender: Ein- oder zweimal im Jahr mutierten die männlichen Mitglieder der Familie zu Naturburschen. Die Mutter blieb zu Hause (worüber sie nicht allzu unglücklich war), während mein Vater und wir Jungen uns auf das Abenteuer eines Anglerwochenendes einließen.

Diese Wochenenden verliefen nach einem klaren Schema: Am Freitag fuhren wir ins Gebiet des Grimselstausees im Berner Oberland. Stets richteten wir uns in einem Naturfreundehaus oder einer anderen karg ausgestatteten Hütte ein. Die lange Autofahrt hatte uns Kinder ganz zappelig gemacht, und wir konnten es kaum erwarten, hinaus in die Wälder zu springen, um mit Beil und Dolch in verrottetem Holz nach Holzwürmern zu suchen. Bis wir eine ausreichende Portion dieses vorzüglichen Fischköders beschafft hatten, war es Abend. Erschöpft genossen wir dann die heiße Gerstensuppe mit Wienerli, die unser Vater an diesen Abenden traditionsgemäß zubereitete.

Am Samstag standen wir in aller Herrgottsfrühe auf. An jedem anderen Samstag hätte man uns aus dem Bett prügeln müssen, doch in den Bergen tickt die Natur anders und wir genauso. Samstag war der Bachtag: Wir pirschten uns den Läufen der Oberaare entlang den Fluss hinauf, überwanden riesige zerklüftete Felsbrocken, durchwateten Furten und balancierten auf den Stämmen umgestürzter Föhren über den wilden, reißenden Bergbach. Mit kindlichem Eifer warfen wir unsere Angeln aus und hofften auf einen Fang. Meistens klappte das auch, und wir wurden mit wunderschönen, rot getupften Bachforellen belohnt.

Wie richtige Jäger und Sammler – und insofern ganz wie Bären – nahm jeder von uns gebührend Abstand zum anderen und versuchte, die besten Fischlöcher für sich zu beanspruchen. Wir fischten schweigend, hoffend, dass der eigene Fang am Abend der größte sein würde. Ich liebte es, geduldig dem in der Strömung torkelnden Korkzapfen zuzuschauen, gespannt, wann er endlich in die grüne Tiefe gezogen, nein, gerissen werden würde vom sagenhaften Gewicht einer Monsterforelle.

Diese Momente hatten auch etwas Meditatives. Während die Aufmerksamkeit einzig auf die Bewegung des Schwimmers und den Verlauf der Strömung gerichtet war, konnte der sonst durch Mathe, Deutsch, Französisch, Pippi Langstrumpf oder Fußballtraining beanspruchte Geist frei fliegen.

Gegen Mittag nahmen wir die gefangenen Forellen aus, brieten und verzehrten sie am Lagerfeuer. Wenn wir ausnahmsweise keinen Fisch erwischt hatten, begnügten wir uns mit einem profaneren Landjäger. Am Nachmittag dösten wir in der Wiese liegend oder rafften uns dazu auf, noch einmal unser Anglerglück zu versuchen.

An diesen Abenden war unsere Müdigkeit von ganz eigener Qualität. Die ungewohnte Auseinandersetzung mit dem Archaischen, die wilde Berglandschaft, der Drill der wehrhaften Bachforellen an dünnstem Silk, der jeden Moment reißen konnte, das Töten und Verspeisen der Fische, schmutzige Hände und Gesichter, zerzauste Haare, der Dolch am Gurt, die Alpenrosen und die Heidelbeeren, stinkende Kuhfladen (in denen es sich, vorzugsweise mit kleinen Ästchen, zur Not aber auch mit dem Zeigefinger herrlich rumstochern lässt – die sich darin befindenden Fliegenlarven geben in einem bestimmten Reifegrad einen vorzüglichen Angelköder ab): Das alles berührte und bewegte uns mehr und auf andere Weise als das übliche Alltagseinerlei. Die dünne Bergluft und die anstrengenden Stunden am Bergbach taten ein Übriges: Kaum war die Sonne untergegangen und wir in unserer Hütte angekommen, fielen wir zufrieden und bis ins Innerste erfüllt augenblicklich in beinah komatösen Tiefschlaf.

Der Sonntag war dann der Seetag. Meistens mussten wir erst einmal mit geschulterten Rucksäcken einen per Auto nicht zugänglichen Bergsee erreichen. Der frühe Morgen gehörte so meist einer anstrengenden Bergwanderung. Unvergleichlich war dann das Gefühl, frierend mit einer wärmenden Tasse Ovomaltine aus Vaters Thermoskanne am Seeufer zu sitzen und die ersten ersehnten Sonnenstrahlen auf dem Gesicht zu spüren, die sich endlich über die Berggipfel stahlen.

See- und Regenbogenforellen fingen wir, und ab und zu auch einen der seltenen, wunderschönen Seesaiblinge. Abgesehen vom anstrengenden Anmarsch waren die Seetage geruhsamer. Keine wilde Strömung, welche permanent die Angel wegzureißen drohte, kein tosender Lärm, der jede Unterhaltung verunmöglichte, dafür mehr Zeit, umherzustreifen, kleine Bäche zu stauen, Murmeltiere und Gämsen zu entdecken suchen, durch Vaters Feldstecher zu spähen, um vielleicht einen der schwarzen Punkte am blauen Himmel – üblicherweise Bergdohlen – als Steinadler identifizieren zu können. Manchmal blieb sogar Zeit, um der daheimgebliebenen Mutter einen Strauß Alpenrosen zu pflücken.

Der Jäger und Sammler schien damals bereits in mir zu schlummern, zeichnete sich doch bei mir ebenso wie bei meinen Brüdern ein gewisser Instinkt für den richtigen Ort und die richtige Zeit des Fangs ab. Ich erinnere mich an einen Anglerausflug, den nur Jürg und ich unternahmen. Wir waren beide schon in der Lehre und alleine losgezogen, um den Tag in einem gemieteten Ruderboot auf dem in der Nähe von Bern gelegenen Moossee zu verbringen.

Wir hatten auf ein paar Hechte gehofft, doch an diesem Tag schien uns kein Anglerglück beschieden. Wir gaben schließlich auf und ruderten zum Ufer zurück. Unsere Angelruten waren am Heck des Bootes befestig – wir hatten damit Wobbler hinter dem Boot hergezogen, künstliche Raubfischköder, die einen verletzten Fisch imitieren. Wir ließen die Köder so lange wie möglich draußen, auf einen Biss in letzter Sekunde hoffend. Erst als das Boot auf den Kiesstrand aufgefahren war, begannen wir, die Leinen einzuholen. Unvermittelt verspürte ich an meiner einen harten Ruck, und mit lautem Sirren begann die Angelschnur von der Rolle zu schießen, hinaus in den See. Ich wusste, da kämpfte etwas wirklich Großes an meiner Angel um sein Leben. Ich war selig, der siebte Fischerhimmel öffnete mir seine Pforten weit: Nach und nach bezwang und landete ich einen neunzig Zentimeter langen Hecht, in dessen riesigem Maul mein Kopf Platz gefunden hätte. Und damit wir uns richtig verstehen: Der Hecht ist tatsächlich so groß gewesen und in den letzten dreißig Jahren kaum gewachsen! Höchstens ein paar Fingerbreit.

Trotz dieser seltenen Anglerabenteuer war mein Weg als hochgradig naturverbundener Mensch nicht vorgezeichnet. Die ähnlich gelagerten Interessen meiner beiden Brüder werfen allerdings schon Fragen auf. Andreas war als Junge ein fanatischer Schlangenhalter, heute hat er eine Leidenschaft fürs Segeln und ist eine Botanik-Koryphäe: Er besitzt und führt in Basel die Firma Plantago, die sich auf naturnahen Gartenbau spezialisiert hat. Jürg ist zwar Informatiker geworden, er arbeitete zuvor jedoch ein paar Jahre lang als Pfleger am Tierspital Zürich. Seine privaten Interessen drehen sich um Naturfotografie und Biologie. Er hat sich dem Kleinsten verschrieben und geht mit Vorliebe mit dem Makroobjektiv in tropischen Regenwäldern auf Motivjagd. Außerdem betreibt er eine Biologie-Website und ist völlig vernarrt in Frösche, Schmetterlinge, Gottesanbeterinnen und andere Insekten. Wir drei Brüder fragen uns oft, woher diese hohe Wertschätzung der Natur in uns rührt. Eine schlüssige Antwort haben wir bislang nicht gefunden.

Nun zu einer Legende, zu der ich nicht vorbehaltlos stehen kann: Noch heute behauptet mein Bruder Jürg, ich sei damals ein im Dorf berüchtigter Herzensbrecher gewesen. Zweifellos war ich bei Mädchen und Jungs beliebt, ich hatte viele Freunde und Bekannte, und ja, natürlich auch die eine oder andere Freundin. So richtig glücklich war ich dabei aber nicht. Zwar ging ich mit ins Kino und ins Pub, konnte aber partout kein Interesse an den Themen der anderen entwickeln und so auch nicht wirklich an ihren Unterhaltungen teilnehmen. Mehr und mehr fühlte ich mich als Außenseiter. Irgendetwas trieb mich, ich war rastlos, unzufrieden, unerfüllt. Bestimmt ließen meine Sozialkompetenzen zu wünschen übrig, ich war zu sehr mit mir selbst beschäftigt, um ein guter Freund oder Partner zu sein. Auf der Suche nach dem Sinn, der Mitte, dem Lebensweg und der Leidenschaft verletzte ich so sicher auch andere Menschen, denn wer sich selbst noch nicht gefunden hat, findet auch nicht den Weg zu anderen.

Das bekam auch meine Mutter zu spüren. Für sie brachen harte Zeiten an, als ich nach dem neunten Schuljahr eine Lehre als Koch begann. Das war keineswegs mein Traumberuf (einen solchen hatte ich noch nicht einmal), aber immerhin einer, der mit mehr zusagte als andere. Eine Schnupperlehre als Automechaniker hatte mir schon am ersten Tag gezeigt, dass Technik nicht mein Ding ist. Und wer nicht Automechaniker wurde, der lernte eben Koch.

Wie schon als Schüler war ich auch als Lehrling überaus fleißig. Ich machte meine Lehre in der ETH-Kantine in Zürich. Dieser Arbeitsplatz bescherte mir, gemessen am Branchenstandard, relativ geregelte Arbeitszeiten, was mir neben der Ausbildung eine Fortsetzung meiner Fußballkarriere erlaubte. Ich legte also einen gewissen Eifer an den Tag, und mein zunehmendes Wissen um die Geheimnisse des großen Bocuse entlarvte die bürgerliche Hausfrauenküche meines Elternhauses als, na ja, bürgerlich eben. Und obschon Mamas Küche mir ein Leben lang gemundet und mehr als nur ihren Zweck erfüllt hatte, zögerte ich nicht, ihr ab sofort stets offen zu sagen, was sie meiner Meinung nach in der Küche alles falsch machte.

Letztlich gab mir aber auch das Kochen nicht den ersehnten Lebensinhalt, ich fühlte mich auch während der Lehrzeit ziemlich fehl am Platz. Aber noch immer spielte ich ambitioniert Fußball, immerhin daran konnte ich mich festhalten. Und irgendwann, ohne besonderen Anlass, begann ich damit, regelmäßig in nahe gelegene Wälder auf Erkundungstour zu gehen. Rehe, Füchse und deren gefiederte Freunde weckten mein Interesse. Diese Streifzüge gefielen mir mehr als irgendetwas sonst während der vergangenen Jahre. Und so wurden meine Wanderungen durch die heimische Natur immer ausgedehnter.

Nun erst öffnete sich in meinem Kopf die Tür zur Natur einen Spaltbreit. Wo ich bisher nie ein anderes Tier als ein Eichhörnchen bemerkt hatte, setzte ich mich nun hin, beobachtete und lauschte. Und blickte mit einem Mal in die Augenpaare von drei Rehen, die mich, einen Steinwurf entfernt, stumm musterten. Wenn man nur still wird und sich dafür interessiert, ist es keine große Sache mehr, etwa einen Fuchsbau zu finden, vor dem junge Füchse vergnügt herumtollen und sich nichts daraus machen, dass man sich bis auf zwei, drei Schritte an sie herangeschlichen hat.

Nach und nach erschloss sich mir eine neue Welt, mal machte ich einen Dachsbau ausfindig, dann wieder lernte ich das Klopfen eines Buntspechts zu identifizieren und den Vogel aufzuspüren. Ich entdeckte die Schlafplätze von Rehen, ich lernte die Spuren von Wildschweinen und anderen Tieren zu erkennen und zu unterscheiden. Man braucht bloß innezuhalten und seine Sinne einzuschalten, und man entdeckt das Leben rund um sich herum. Legt man sich im Wald bäuchlings auf den Boden und schaut hin, eröffnet sich einem plötzlich eine Welt, mindestens so spannend wie Fernsehen und Computerspiele.

Wussten Sie, dass auf einem einzigen Quadratmeter Waldboden bis zu tausend Spinnentiere leben? Können Sie sich das Ausmaß an Drama, Tragödie, Kampf, Tod und Liebe ausmalen, das sich da tagtäglich abspielt? Ich hob ein Stück Rinde vom Boden auf, entdeckte darunter Asseln, die sofort hektisch wieder das Dunkle zu erreichen suchten. Wer weiß schon, dass die Landasseln, die zu Milliarden durch unsere Wälder wuseln, echte Krebse sind, die noch immer mittels Kiemen atmen, obschon sie seit Millionen von Jahren das Wasser verlassen haben? Dass sie bereits lange vor den Dinosauriern existiert und deren Herrschaft über die Erde überdauert haben? Mit jedem neuen kleinen Wunder, das ich entdeckte, öffnete sich die Tür in meinem Kopf weiter.

Dann, ich war gerade achtzehn Jahre alt geworden, die zweifellos erfolgreiche Lehrabschlussprüfung stand kurz bevor, flatterte der Marschbefehl für die militärische Aushebung ins Haus. Mein älterer Bruder hatte zwei Jahre zuvor den Widerstand geprobt und sich gegen seine Militarisierung gewehrt, wollte sich nicht vorschreiben lassen, wie oft er sich zu rasieren und was er anzuziehen hatte, wann er reden durfte und wann er zu schweigen hatte.

Ich schickte mich lieber ins Unvermeidliche, entwickelte sogar gewisse romantische Vorstellungen eines einsamen, entbehrungsreichen Lebens als nahkampfausgebildeter Gebirgsgrenadier. Ich begann, verstärkt Kondition und Muskeln zu trainieren, und holte an der Aushebung tatsächlich locker das Sportabzeichen, das ab einer gewissen Punktzahl verliehen wird. Ausgehoben wurde ich allerdings als Füsilier, was nun wirklich jeglicher Romantik entbehrt.

Nach den ersten Disziplinarmaßnahmen in der Rekrutenschule (nächtliche Jogging-Runden in Vollpackung ums Kasernenareal als Kollektivstrafe für die schmutzigen Fingernägel eines Mitrekruten) war definitiv Schluss mit Armeeromantik. Ich erinnere mich gut an das selbstgefällige Grinsen meines großen Bruders, als ich schon am ersten Urlaubswochenende mit langem Gesicht nach Hause kam und zugeben musste, dass diese Form von Gefängnis tatsächlich nicht widerspruchslos toleriert werden darf. Ich begann ebenfalls, mich zu wehren. Mehr als einmal wurde mir in der Folge der Wochenendurlaub zugunsten einer Sonntagswache gestrichen, und nicht selten musste ich in die »Kiste«. Aber ich biss mich durch.

Als die Rekrutenschule vorüber war, ging jäh auch meine Fußballerkarriere zu Ende: Ich erlitt einen doppelten Bänderriss am Knöchel und musste mich operieren lassen. Während der Rekonvaleszenz begann meine Begeisterung für den Sport nachzulassen. Es war, als wüchse ich aus den Fußballschuhen heraus und allmählich hinein in ein – wie sich zeigen sollte – eher barfüßiges Leben. Und so ist das bis heute geblieben: Vor dem Fernseher sitzend Sportsendungen zu schauen, betrachte ich unterdessen als schiere Zeitverschwendung, nur mehr sehr selten gönne ich mir ein Champions-League- oder WM-Spiel. Und Skirennen erscheinen mir gar wie Fossilien aus einer anderen Zeit.

Ankunft in Kamtschatka

Kamtschatka, 2004. Charlie ist zwei Wochen vor mir mit demselben Helikopter hingeflogen, neben sich die fünf Jungbären in einer Holzkiste. Ich habe nie herausgefunden, wie genau er zu den Bären gekommen ist, es war wohl Geld im Spiel, das an der richtigen Stelle an die richtigen Leute bezahlt wurde. Ich weiß nur, dass durch Vermittlung des damaligen Nationalparkdirektors zwei der Jungbären aus einem Zoo gekauft und die drei anderen direkt von Wilderern erstanden worden waren. In beiden Fällen hätte die Welpen ein trauriges und wohl kurzes Leben erwartet.