Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Dies ist ein ungewöhnliches Buch - keiner üblichen Gattung zuzuordnen. Anspruch auf Literatur als Kunstgenre erhebt es nicht, vielleicht mit Ausnahme einiger lyrischen Versuche. Es ist eine Sammlung von Aufzeichnungen, angefangen von Kindheitserinnerungen, Reiseerlebnissen, beruflichen Tätigkeiten, über Reflexionen zur Weltgeschichte und Tagespolitik bis hin zu Gedanken über den Sinn des Lebens und über Sterben und Tod. Ob der Leser sich in Manchem wiederfindet oder sein Missfallen kundtut, interessiert den Autor weniger. Für ihn wurde die Gedankensammlung zu einer Dokumentation seiner Selbstsuche und Selbstfindung im Labyrinth des Lebens.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 261

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

VORWORT

Vom Anfang

Einschulungserlebnis

Wurzeln

Apropos Wäschestütze

EOS (ERWEITERTE OBERSCHULE

)

Telefondialog: Vorbereitung Klassentreffen

Studium

Intermezzo: Und plötzlich erwachsen – Armeedienst

Beruflicher Werdegang

Wegsuche und Zielankunft

Zur heiklen Problematik Stasi-Aufarbeitung

Dorfleben

Neues Lebensgefühl

Alter Jungreiter

Lebensgestaltung am Lebensabend

Prägende Erfahrungen im Rückblick

Urquell Familie

Erweiterter Familienkreis

Schmalzgrube

Erlebnis Peking

Naturerlebnisse Amazonas-Regenwald und Serengeti-Nationalpark

Musik gehört zu meinem Leben

Reflexionen/Resümees

Wie hältst du es mit der Religion?

Glaube und Kirche

Der Verlust der Eltern

Leben und Tod

Kraft tanken

Der Sinn meines Lebens scheint darin zu bestehen, hinter den Sinn des Lebens zu kommen

Was bleibt

Zukunft gestalten

Beiträge zum gesellschaftlichen Diskurs

Wer, wenn nicht wir

Keine Mauer hält ewig …

Gelingende Integration

Natur und Mensch

Unser Wald ist mehr als die Summe von Bäumen

Umweltzerstörung ist Selbstzerstörung …

Bürgerengagement – ein Beispiel aus K

.

»Machen täten wir schon, wenn wir könnten, wie wir wollten«

Der Corona-Boom

»Die Zeit ist aus den Fugen«

Wohin geht die Reise?

… denn sie wissen nicht, was sie tun … und wollen

Gedankensplitter

MAXIME

Gut leben statt viel haben

Wir realisieren uns und unsere Mitwelt unterschiedlich

ERLEBEN statt nur sehen

Die Natur ist …

Mein Daseins-Verständnis

Weisheiten, die Entscheidungen erleichtern

STÜCKWERKE

Meine, deine, unsere Liebe

Aufarbeitung von offensichtlichem Fehlverhalten

Weimar – im Zwiespalt meiner Gedanken und Gefühle

Nimm mich so, wie ich bin! – oder: Jeder kann sich ändern!

Ich darf niemandem …

NACHWORT

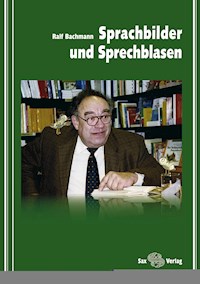

Über den Autor

Gedichte

Sinn-Frage

LEBEN

Mein Tag

drinnen-draußen

Bei den Margeriten liegen

Gestern-Heute-Morgen

Versuch und Irrtum

Drinnen-Draußen

Ich will

kuscheln

reichtum

Stille

Mein Leben

Zwiegespräch auf der abseits gelegenen Bank

Wir

Auf der Lichtung liegend

Demut

VORWORT

Du bist, was Du denkst, was Du denkst, strahlst Du aus, was Du ausstrahlst, ziehst Du an, was Du anziehst, bestimmt Dein Leben.

Buddha

Es begann schon in der späten Schulzeit. In einem dicken A5-Heft sammelte ich Zitate, Sprüche, Gedichte, die mich beim Lesen so ansprachen, dass ich sie »festhalten« wollte – gleichgültig, ob das eine Zweizeiler-Weisheit von Hemingway oder ein längerer Prosatext aus Hesses »Steppenwolf« war. Stets hatte ich das Gefühl, das Gelesene habe viel mit mir zu tun, entweder weil ich genauso dachte oder auch weil das Gelesene Fragen in mir aufwarf oder ich etwas ganz anders sah oder nicht verstand. Es war mir trotz alledem wichtig, und ich griff später mehrfach darauf zurück, um mich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Das meiste hat bis heute nicht seine Attraktivität für mich verloren.

Manches landete an der Pinnwand über dem Schreibtisch, später wurde vieles im PC gespeichert. Es kamen eigene Schreibversuche aus meiner Erfahrungswelt dazu, ein kurzer Vierzeiler zum Liebeserlebnis, eine längere Geschichte zu meinen Erfahrungen auf dem Rücken von Pferden und später über drei große Reisen in ferne Welten.

Darüber hinaus galten bestimmte gesellschaftliche Ereignisse aus den Bereichen Bildung, Kultur, Natur und Umwelt als Anlass, mich dazu zu äußern, weil sie für mich die zukunftsweisenden, ja vielleicht sogar überlebenswichtigen Fragen der Menschheit aufwarfen und nach Antworten und Diskussionen geradezu drängten.

Mit dem Älterwerden nehmen die Reflexionen zu. Irgendwann stellt man fest, dass die Lebensmitte überschritten ist, und noch ein paar Jahre später sieht man die Endlichkeit des eigenen Seins. Mit dem Anspruch, im Laufe meines Lebens ein paar wirklich wesentliche Dinge zu erfassen und eigene Meinungen dazu ansatzweise in welcher Form auch immer zu Papier bringen zu wollen, ordnete ich das Erlebte und Geschriebene in der jüngsten Vergangenheit. Vielleicht interessieren sich irgendwann irgendwelche Menschen in ähnlicher Weise für diese meine Themenund Erfahrungswelten. Vielleicht meine beiden längst erwachsen gewordenen Kinder. In erster Linie jedoch war es die Suche nach mir selbst, meine Selbstfindung. Die kleine Sammlung soll keine Autobiografie im herkömmlichen Verständnis sein, auch keine lückenlos dokumentarisch dargestellten Annalen. Es sind meine gesammelten Gedanken- und Gefühlswiedergaben sowie Ausdrücke meines Meinungsbildungsprozesses über sechs Jahrzehnte hinweg.

Vom Anfang

Einschulungserlebnis

(Grundlage war eine Befragung im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie zur pädagogischen Biografieforschung an der PH Erfurt 1996)

Vater, Mutter und ich wohnten in Lichtentanne, einem etwa sechs Kilometer von der Kreisstadt Zwickau entfernt gelegenen Dorf. Mein Bruder ist acht Jahre jünger als ich, sodass ich bis in meine erste Schulzeit hinein als Einzelkind aufwuchs. Lichtentanne ist ein lang gestreckter Ort mit halb ländlichem Charakter. Neben wenigen Bauernhöfen gibt es hier Wohnungen für viele Arbeiter aus dem nahegelegenen Bergbau- und Industriebereich.

In meiner frühen Kindheit wohnten wir sehr beengt in einer Zwei-Zimmer-Mansardenwohnung im Oberdorf. Als wir 1957 in eine größere Wohnung ins Niederdorf umzogen, hieß das für mich, von meinem besten Spielkameraden Abschied zu nehmen, mit dem ich durch Dick und Dünn gegangen war. Unseren großzügigen Spielraum, den großen gepflasterten Hof gleich am Haus, das freie Gelände mit Wiese und Bach hinter dem Hof, das in ein Wäldchen mündete, hatten wir gemeinsam erforscht. Dort hatten wir unseren Freiraum gehabt. Später war noch der Schrebergarten hinzugekommen. Ein weiterer Spielgefährte war der alleinlebende Mann, bei dem wir gewissermaßen zur Untermiete wohnten. Mit ihm spielte ich besonders oft Karten. Er strahlte eine besondere Ruhe aus und duftete nach Pfeifentabak.

Meine Eltern erzogen mich nicht streng. Nur in Fragen der Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit ließen sie nicht mit sich reden. Meistens war meine Mutter zu Hause und konnte sich um mich kümmern. Mein Vater arbeitete zu dieser Zeit im Reichsbahnausbesserungswerk Zwickau und qualifizierte sich gerade zum Industriemeister.

Meine Eltern praktizierten keine strenge religiöse Erziehung. Aber sie führten mich an religiöse Fragen heran. Es war in meinem Elternhaus von Anfang an eine sehr offene Situation für mich. Meine Eltern trieben mich nicht in eine bestimmte Richtung. Sie machten mich aufmerksam, brachten mir verschiedene Probleme nahe, aber an mir lag es letztlich, in welche Richtung ich »lief«. Ich genoss zu Hause große Freiheiten hinsichtlich meines Denkens und Handelns.

Nach unserem Umzug ins Niederdorf fand ich in unserem Haus sehr bald eine neue Spielgefährtin. Sie wohnte direkt über uns in dem großen Mietshaus. In dem Alter war das nicht problematisch. Meistens freunden Kinder sich schnell an. Wir hatten ähnliche Spielmöglichkeiten, wie ich sie von unserer alten Wohnung her kannte, also einen Hof, viel Natur, viele Freiheiten. Besonders der nahegelegene Sportplatz wurde zum beliebten Aufenthaltsort.

Wenn meine Mutter zeitweise aus finanziellen Gründen arbeiten ging, betreute mich ihre Mutter, meine Omi. Die Großeltern wohnen nicht weit entfernt. So war das kein Problem. Großvater ging zwar noch arbeiten, aber Omi war immer zu Hause. Bei ihr fühlte ich mich sehr wohl. In alles bezog sie mich ein, ob das nun Kochen, Backen oder andere häusliche Dinge waren. Auch das war eine Schule für mich, wenn man so will. Mein Spielkamerad bei den Großeltern war das Enkelkind einer dort ansässigen Familie, die im Hinterhof eine Autowerkstatt betrieb. Dadurch hatte auch ich Zugang zur Werkstatt und konnte in Autos klettern und bei Reparaturen zusehen. Das war mindestens genauso interessant, wie zu Hause bei meinen dortigen Freunden zu sein.

Auf die Schule wurde ich weder von meinen Eltern noch von den Großeltern durch spezielle Maßnahmen vorbereitet. Meine bis dahin gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse, meistens aus dem Spiel heraus gewonnen, brachte ich irgendwie in die Schule ein. Unmittelbar vor der Einschulung überkam mich ein unsicheres Gefühl. Ich hatte keine Vorstellung davon, was mich erwartete. So kam eine gewisse Ängstlichkeit auf: Werde ich alles packen, was im Unterricht von mir gefordert wird? Auf irgendeine Art war ich besorgt, mit mir bis dahin unbekannten Anforderungen konfrontiert zu werden.

Am 1. September 1957 erfolgte in Lichtentanne meine Einschulung. Ich trug bermudalange dunkle Shorts, ein Jackett, weiße Kniestrümpfe und halboffene Schuhe mit Spangenverschluss. Das lockige blonde Haar war fein gekämmt.

Vorher hatte es tagelang große Diskussionen um meine Kleidung gegeben. Der Einkauf war schon mit einigen Problemen behaftet. Erstens waren wir nicht sehr wohlhabend, zweitens gab es kein reichhaltiges Angebot. Und dazu auch noch Meinungsverschiedenheiten.

Aber nicht nur die Kleidung lieferte Diskussionsstoff, sondern auch die Angelegenheit »Zuckertüte«. Das geschah jedoch alles mehr oder weniger heimlich hinter meinem Rücken. Natürlich spannte ich alle Lauscher auf. Ich bekam mit, dass meine Eltern eine traditionelle, mittelgroße Zuckertüte vorbereiten wollten. Einerseits sollte sie nicht protzig sein, andererseits wollten sie nicht, dass ich mit der kleinsten Tüte dastehen würde. Unmittelbar nach der Feierstunde trug ich meine Zuckertüte ehrgeizig und stolz selbst. Jedoch ich musste die Zähne zusammenbeißen, um das zu schaffen. Die Tüte war ja fast so groß wie ich und richtig schwer. Als ich zu Hause meine Tüte auspackte, dachte ich immerzu: Hoffentlich sind keine Briketts drin. Da hatte es vorher diese Scherze gegeben: Wenn du nicht artig bist, bekommst du Briketts in die Zuckertüte!

Zum Glück fand ich vorwiegend Süßigkeiten und Schleckereien, aber auch einige Sachen für die Schule, wie den Pionierfüller. Meine Eltern hatten bewusst darauf verzichtet, übermäßig große oder teure Geschenke in die Tüte zu geben. Sie dachten eher bescheiden und praktisch. Sie hatten mir auch keinen traditionellen Ranzen gekauft, sondern gewissermaßen auf Zuwachs eine braune Aktentasche mit Trageriemen, die ich zunächst wie einen Ranzen auf dem Rücken tragen konnte.

Darauf, dass ich dies tat, achteten meine Eltern auch immer streng, damit ich gerade lief. Für mein Frühstücksbrot bekam ich eine Brotbüchse aus Blech, die ich mit in die Tasche steckte.

Ich weiß nicht mehr, ob wir in der Schule anfangs noch auf Schiefertafeln schrieben. Es kann durchaus sein, dass ich diese nur zum Spielen zu Hause hatte. Ich erinnere mich noch gut an die leicht zerbrechlichen Stifte und an die rot linierten wie auch die karierten Vorzeichnungen auf der Tafel. Auf jeden Fall schrieben wir in der Schule schon frühzeitig mit Tinte in Hefte. Die berühmten Tintenfinger und der heldenhafte Kampf mit dem ersten Füllhalter ließen nicht auf sich warten. Ich mühte mich mit dem blauen Pionierfüller, dem Präsent aus der Zuckertüte, ganz schön ab.

Meine erste Klassenlehrerin war Frau Rosenkranz, eine noch relativ junge Frau von robuster Statur, die das richtige Maß an Strenge und Gutmütigkeit walten ließ.

Deutlich ist mir noch folgender Vorfall im Gedächtnis: In einer der ersten Unterrichtsstunden stand ich plötzlich auf und ging durch den Klassenraum zu den Garderobenhaken, um mir aus meiner Manteltasche etwas zu holen. Die Lehrerin reagierte darauf sehr tolerant. Sie erklärte zwar, dass solche Dinge in den Pausen erledigt werden müssten, damit der Unterricht nicht gestört werde. Ihr Ton war dabei aber nicht sonderlich streng, sondern angenehm verständnisvoll. So vermittelte sie der ganzen Klasse gut, dass eine bestimmte Disziplin nötig ist. Dieser Lehrerin gelang es, uns Kinder mit all unseren Unterschieden und Besonderheiten unter einen Hut zu bringen. Ich verlor meine ängstlichen Vorbehalte. Die Schule begann Spaß zu machen.

Leider unterrichtete uns Frau Rosenkranz nur zwei Jahre. In der dritten Klasse erhielten wir einen neuen Lehrer, der wohl direkt von der Ausbildung zu uns kam.

Er herrschte mit autoritärer Strenge. Das führte natürlich zu Spannungen zwischen ihm und uns Schülern. Ich erinnere mich, dass er während der Stunde oftmals hinter der Tafel Namen von Schülern notierte, die seiner Meinung nach undiszipliniert aufgefallen waren. Auf diese warteten »Strafaufgaben«. Jedes Mal kam am Ende der Stunde, wenn er die Tafel umdrehte, der große Augenblick: Wer steht drauf? Bin ich dabei?

Dieser Lehrer zerstörte mit seinen Disziplinierungsmaßnahmen einiges, was Frau Rosenkranz aufgebaut hatte. Dabei verstärkte sich wieder mein ängstliches Unbehagen vor der Schule.

Das Schulgebäude und sein Umfeld hinterließen natürlich auch eine gewisse Wirkung auf alle, die etwas darin zu tun hatten. Das Gebäude war ein großer roter Backsteinbau mit einem Anbau, der Turnhalle. Die breiten und hohen Flure und Treppenaufgänge waren weiträumig und somit bequem begehbar angelegt. Es war schon ein Fachraum für die hohen Klassenstufen eingerichtet worden, der mit den nötigen Anschlüssen für Wasser und Gas ausgestattet war. Physik, Chemie konnten darin auch mit Experimenten unterrichtet werden. Im Dachgeschoss befand sich der Filmraum, in den wir besonders gerne gingen. Dort herrschte eine besondere Atmosphäre. Es war anheimelnd, eben anders als im normalen Klassenraum. Schräge Wände, der Projektor surrte, Dunkelheit herrschte. Lehrer, die mit ihren Schülern dorthin gehen wollten, wurden von diesen immer mit einem großen Hallo begrüßt.

Unser weiß getünchter Klassenraum war links mit einer langen, hohen Fensterfront versehen. An der Rückwand befanden sich die erwähnten Garderobenhaken. Das Lehrerpult stand auf einem einstufigen Podest. Es war relativ groß, mit abschließbaren Schubkästen für Hefte und Kassenarbeiten. Wir hatten in Klassenräumen einerseits in der Höhe verschiebbare Klapptafeln, andererseits auch feste Wandtafeln, die mit zweistufigen Holztreppen gut erreichbar waren. Der Fußboden bestand aus großflächigem Parkett, das von den Reinigungskräften regelmäßig mit ölgetränkten Sägespänen gereinigt wurde. Es ähnelte in seinem Fischgrätenmuster dem Fußboden in der Turnhalle.

Über eine Aula verfügte unsere Schule nicht. Alle großen Zusammenkünfte – immer abgehalten in Appellform – fanden im Freien auf dem Schulhof vor dem Gebäude statt. Es gab Wochenappelle und Appelle zu besonderen Anlässen. Es wurden Belobigungen und Tadel ausgesprochen sowie bedeutende gesellschaftliche Ereignisse gewürdigt. In der ersten Klasse traten alle Schüler meiner Klasse selbstverständlich und auch mit gewissem Stolz in die Pionierorganisation ein. In einer Appellzeremonie wurden die blauen Halstücher verliehen. Bestimmte Zweifel und Unstimmigkeiten traten – wenn überhaupt – erst später beim Übergang in die FDJ (Freie Deutsche Jugend) auf.

Wir hatten zwei Schulhöfe. Der vor dem Schulgebäude wie beschrieben als Appellplatz, der hinter dem Schulgebäude war unser Pausenhof. Dieser war weitläufiger und besaß in der Mitte eine Grünfläche, die wir in den Mittagspausen in schöner Regelmäßigkeit trottmäßig umrundeten. Unter den Blicken der Pausenaufsicht ging es ziemlich gesittet zu.

In dem Anbau war nicht nur die Turnhalle untergebracht, sondern auch die schuleigene Küche mit dem Speisesaal. Er war mit langen Bänken und Tischen, wie man sie typischerweise in Bierzelten findet, spartanisch eingerichtet.

Ich nahm nur selten an der Schulspeisung teil; nur dann, wenn es nicht möglich war, zu Hause oder bei den Großeltern zu essen. Mir schmeckte das Schulessen nicht besonders. Aber ab und zu ging ich ganz gerne hin, um mit den anderen Schülern zusammen zu sein.

Wurzeln

Links und rechts, direkt an der grau gepflasterten Ernst-Thälmann-Straße mit Fußweg, reihen sich große, alte, ziegelrote Mietshäuser zu einer langen, eintönigen Front. Wer ein solches Obdach betreten will, muss die Straße und den Fußweg verlassen und an der Giebelseite entlang auf den Hinterhof gehen. Von dort gelangt er über einige steinerne Stufen und eine hölzerne Haustür ins Innere. Des Öfteren kann dieser »Er« im düsteren, aber ziemlich breit angelegten Treppenhaus eines dieser Gebäude erleben, wie sich der kleine Ralf auf allen Vieren mühsam die Steintreppen nach oben kämpft. Schon ein paar Monate später – aus dem kleinen Ralf ist der große Ralf geworden – bietet der runde, hölzerne Handlauf an der rechten Wand Hilfe zum Emporziehen. Er wird geradezu zum Turngerät, an dem der kleine, große Treppensteiger die komischsten Verrenkungen mit maximalem Kraftaufwand vollführen kann.

Manchmal krabbelt oder windet sich neben, vor oder hinter Ralf dessen fast gleichaltriger Freund Hansi nach oben. Ralf und Hansi wohnen mit ihren Familien nebeneinander in der dritten Etage, ganz oben. Der weite gemeinsame Weg vom Spielhof bis zum Erreichen des heimischen Herdes ist fast alltäglich. Dieser Herd steht bei Bachmanns tatsächlich gleich gegenüber der Eingangstür in der kleinen Küche mit der schrägen Dachwand rechts hinten. Im Winter kann die Herdplatte des großen, rechteckigen Küchenherdes feurig rot glühen und wohlige Hitze versprühen. Im Ofen knackt und lodert es gewaltig. Ralf bekommt eine gefährliche Ahnung davon, wenn Mutter oder Vater die untere der beiden Ofentüren vorsichtig ein wenig öffnet.

Wenn jetzt noch die große Zinkbadewanne vorm Ofen steht und der Vater aus dem mächtigen Aluminiumtopf auf der Herdplatte kochend-dampfend heißes Wasser in die Wanne schöpft und mit eiskaltem aus der Leitung mischt, dann setzt die Mutter den kleinen Jungen gleich ganz vorsichtig – zuerst mit dem großen Zeh – in die Wanne. Den ganzen Raum erfüllt knisternde Wärme gepaart mit dem Plätschern des Wassers. Jetzt bleibt er eine Zeit lang sich selbst überlassen, bis die Mutter mit dem wenig geliebten Waschlappen kommt, der zunächst Lappwaschen hieß. Zwischendurch berät die dreiköpfige Familie mehrfach, ob die große Klappe zur Röhre des Ofens geöffnet oder geschlossen gehalten wird, je nach der »Wohlfühltemperatur« aller Beteiligten. Die Freudenlaute Ralfs, der planschend und quiekend mal wohlwollend, mal abwehrend die energisch schrubbenden Mutterhände umspielt, dringen bis in die Zimmerecke zum Sofa unter der schrägen Wand, wo der Vater Zeitung liest und genüsslich seine Blicke immer wieder zum Hauptgeschehen im Raum richtet. Dieses verlagert sich nach vollendetem Wannengang auf den großen Küchentisch. Der ist schon präpariert mit Decke und Badetuch und das Kind wird tropfnass mit großem Schwung darauf gesetzt und abgetrocknet. Die rubbelnden Hände der Mutter unter dem angewärmten Badetuch – das lässt den kleinen Ralf erneut vor Behagen jauchzen und quietschen. Dann folgt eine weniger beliebte Prozedur. Die Ohren werden mit von der Mutter selbst gedrehten Wattestäbchen gereinigt und Fuß- und Fingernägel werden geschnitten. Das ist nicht nur manchmal kitzelig oder unangenehm, sondern scheint auch gefährlich, schließlich wird ja oft vor der spitzen und scharfen Schere eindringlich gewarnt! Aber Ralf ist nach kurzer Skepsis meist vollauf damit beschäftigt, den zwar schwierigen, aber immer wieder reizvollen Abzählreim »Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen …« durch alle zweimal fünf Finger und manchmal auch noch spaßeshalber durch die Fußzehen zu deklinieren. Die Mutter macht natürlich mit, denn nur gemeinsam kommt man mit viel Anstrengung ans Ziel. Dann stehen Freude und Triumph auf beiden Gesichtern und die Nägel sind ganz nebenbei auch in bester Ordnung. Zum Schluss der freitagabendlichen Prozedur auf dem Küchentisch cremen Mamas warme Hände den ganzen Kerl lustvoll ein. Der springt danach nicht nur sauber, sondern auch noch glänzend-duftend aufs weiche Sofa und spielt zufrieden, am liebsten mit der kleinen, alten, nackten Paula-Puppe, die auch meist mit im Badewasser war.

Noch immer steht diese wohlige Wärme im Raum. Ein angenehmes Duftgemisch aus geringer Rauchentwicklung vom knisternden Kohle-Holz-Feuer und warmem Seifenwasser steigt Ralf fortwährend in die Stupsnase, während sich die Eltern der Badeprozedur nun selbst hingeben, allerdings weitaus gelassener. Erst dann gibt es Abendbrot. Das meist übliche Antreiben und Ermahnen zum ordentlichen Essen braucht der oftmals nur dürftig und mit viel Geschimpfe essende Ralf am Badetag nicht. Sein Mordshunger nach dem Wasserspaß und meist auch eine kleine Überraschung auf dem Tisch sind der Grund dafür. Und wenn es diesmal Kakao statt Kräutertee gibt, ist der Teller bald leer, der Bauch schnell voll und die Welt des Jungen vollends in Ordnung.

Der strahlenden Wärme des Ofens begegnet Ralf später, als er schon groß ist und richtig laufen kann, nochmals mit großem Interesse. Die Großeltern, die ganz weit weg, im Niederdorf – im Gegensatz zum Oberdorf hier – wohnen, stellen in ihrer Parterrewohnung im Winter zusätzlich zum Küchenherd einen kleinen, runden, etwa einen Meter hohen, silberbronzenen »Kanonenofen« auf. Ein langes Ofenrohr führt über zwei Bögen in den Schornstein, genau über dem Rohranschluss des Küchenherdes. Dieses kleine feuer- und wärmespuckende Ungeheuer ist für Ralf zugleich faszinierend-anziehend wie auch bedrohlich-abstoßend. Es dauert einige Zeit, bis er Vertrauen in das gefährliche Funktionieren des Wärmespenders hat. Dieser muss auch Schwerstarbeit verrichten, denn vollgestopft mit Brennmaterial beheizt er nicht nur die Küche, sondern auch die »gute Stube«, deren direkte Zugangstür dann stundenlang weit offensteht. Das ist beizeiten schon ein Zeichen dafür, dass ein besonderes Ereignis ins Haus steht. Nur dann geht’s im kalten Winter in die »gute Stube«.

Später, viele Jahre später, lassen Opa und Omi einen Kachelofen in die Wohnstube setzen. Aber das findet Ralf gar nicht so interessant, obwohl alle, die sich auf das kleine gepolsterte Bänkchen davor setzen und sich vergnüglich anlehnen, begeistert von dieser Wärmequelle sind.

Doch zurück zum Wasser. Das Lebenselement begegnet Ralf gleichzeitig noch in ganz anderer Form. Unmittelbar hinterm Hof fließt ein Bach vom linken Nachbarn kommend zum rechten weiter. Der entlang des jenseitigen Bachufers liegende kleine Garten ist nur über eine Brücke zu erreichen. Das alles ist im Besitz des Hauswirts, der in der ersten Etage des Hauses wohnt und immer aufpasst, dass die beiden Lausbuben, die stets und ständig im Hof irgendwelche Dummheiten ausdenken und auch realisieren, nicht völlig über die Stränge schlagen. Er, der Herr Grimm, hat seinen Namen ganz zu Recht, so grimmig, wie der ausschaut!

Was dieser unheimliche Mann jedoch nicht sieht und ahnt, ist zum Beispiel folgendes Spielchen: Die beiden Träger der Brücke sind alte Eisenbahnschienen. Die eignen sich hervorragend zum Balancieren. Ralf und sein etwas kleinerer Freund Hansi haben es darin auch schon in vielen ehrgeizigen Wettkämpfen zu wahren Meisterehren in Schnelligkeit und Geschicklichkeit gebracht. Während der eine laut zählt, so gut er kann – und er kann es natürlich nicht gut –, versucht der andere so schnell wie möglich von einem Ufer zum anderen zu gelangen. Es endet fast immer mit Uneinigkeit wegen der zählerischen Lücken. Aber das muss und kann sowieso noch überboten werden! So kommen die beiden Komplizen auf die Idee, sich im leicht abschüssigen Hof so lange um die eigene Achse und gleichzeitig bergab zu drehen, bis sie kaum noch aufrecht stehen können, weil sich der Himmel über ihnen und auch der Boden unter den Füßen drehen. Dann geht’s schnell an die zwei Brückenträger und »Auf die Plätze fertig los!« – wer ist zuerst am gegenüberliegenden Ende? Keiner! Die beiden Mutigen landen fast gleichzeitig nach ein bis zwei Metern eine Etage tiefer am Rand der Böschung im plätschernden Wasser. Verstauchte Knöchel, abgeschürfte Haut an den Armen, nass und kalt – war wohl doch keine ganz gute Idee.

Aber vielleicht ist die besser: mal richtig lange und weit über Nachbars Stück Garten hinaus im Bach laufen. Ist ja nicht sehr tief und breit, aber vielleicht lässt sich was Neues entdecken. Spitze Steine, Blutegel und womöglich noch anderes Getier sind kein Grund zur Furcht. Beide haben schon genug praktische barfüßige Erfahrungen gesammelt. Aber da ist noch eine Idee. Für den groß angelegten Ausflug würden sich die ab und an im Hof herumstehenden Holzpantoffeln hervorragend eignen. Gesagt – getan. Sogar zwei Paare sind aufzutreiben. Das macht sofort richtig Spaß und endlich kommt man mal ein Stück raus aus der hinlänglich erkundeten Enge. Die beiden Flussabenteurer genießen, Raum und Zeit um sich herum vergessend, dieses Neuland.

Stunden später. Eine bekannte Stimme aus der Ferne entreißt Ralf und Hans ihrer Abenteuerwelt. Oh, die Mutter ruft zum Abendessen, es wird ja auch schon dunkel. Schnell zurückschlürfen und noch mal so richtig durch das entgegenfließende Bachwasser waten. Die beiden haben es jetzt eilig und werden immer schneller. Dabei merken sie, wie auch der Widerstand des Wassers immer kräftiger wird. Sie fühlen sich stark und toben laut lachend nach Hause. Ergebnis: zwei kranke Jungen am nächsten Tag mit Erkältung, leichtem Fieber und völlig unverständlichem Halsweh – wo doch fast nur die Füße im Wasser waren. Die längeren Moralpredigten der beiden Eltern und das »Bachverbot« nehmen sie tapfer hin.

Später, als alles vergessen ist, kehren sie zu wohlbekannten Spielformen am Bach zurück, wie zum Beispiel dem »Stabhochsprung-Versuch« von Ufer zu Ufer mit einer langen hölzernen Wäschestütze.

Eines Tages findet Ralf im Schuppen beim Rumstöbern eine alte halb verrostete Luftpumpe. Vielleicht erinnert er sich an den Wasserschlaucheffekt im Waschhaus, vielleicht ist es aber auch bloße Experimentierfreude. Im Innern des Jungen bohrt die Frage, was wohl passieren wird, wenn er den Kolben mit Wasser füllt und dann statt Luft in den Fahrradreifen Wasser himmelaufwärts pumpt. Sehr zu seiner Freude fließt gleich beim ersten Versuch ein dünner Wasserstrahl aus dem Gummiloch, das eigentlich für das Fahrradventil vorgesehen ist, und benetzt nach kurzer »Luftreise« das Hofpflaster. Das geht noch besser, denkt er. Beim zweiten Versuch drückt Ralf mit all seiner vorhandenen Kraft den Kolben ins Rohr und eine Fontäne schießt fast kerzengerade bis in den Himmel und kommt erst deutlich später als feiner Nieselregen wieder runter. Das macht richtig Spaß. Schnell gibt es eine neue Füllung. Aber dieser dritte Versuch soll der vorerst letzte sein, denn der Wasserstrahl sucht sich das Küchenfenster des Hausbesitzers Grimm im ersten Stock aus und es gibt sofort Ärger. Ende vom Lied: Pumpe weg!

Apropos Wäschestütze

In größeren Abständen ist Familienwaschtag. An diesem Tag gehört die Großmutter zur Familie im engeren Sinn, auch wenn sie im Niederdorf wohnt und wir im Oberdorf beheimatet sind. Sie hat schon vor ein paar Tagen zwei, drei große Taschen Dreckwäsche gebracht und im Waschhaus abgestellt. Dieses befindet sich in einem Nebengebäude des Hofs. Heute, am Vorabend und in Erwartung eines erfahrungsgemäß kräfteraubenden Tages, trägt die Mutter alle Schmutzwäsche im großen Wäschekorb die drei Etagen hinunter. Dem Vater kommt am Abend die Aufgabe zu, die fünf oder sechs Wannen verschiedener Größen und Materialien – Holz, Zink, Aluminium – aus dem dunklen Keller zu holen und rundum an die Wände des Waschhauses zu stellen. Ein Waschgefäß steht traditionsgemäß immer erhöht auf einem Holzbock. Es ist die leichte, kleinere Aluminiumwanne. Hierher gehört auch das Waschbrett. Der kleine Ralf nennt es Rubbelbrett, seitdem er immer mal mit den Fingern mehr oder weniger schnell und heftig darüber streifte und das merkwürdige Gefühl zwischen Kribbeln und Wehtun erkundete.

Dann bringt der Vater jedes Mal noch so ein komisches Ding, den Stampfer: An dem langen Holzstiel, einem Schaufelstiel zum Verwechseln ähnlich, ist ein metallener, vielleicht 25 cm langer »Trichter« angebracht. Das Ding wird zunächst in eine Ecke gestellt. Ralf kann damit nicht so recht etwas anfangen. Jetzt sind jedenfalls sämtliche Gerätschaften da. Ach ja, zwei Eimer Kohlen und Holz aus dem Keller zu holen gehört letztendlich noch zum Aufgabengebiet des starken Mannes der Familie. Ralf begleitet ihn auch dabei gerne.

Allmählich hat sich der beim ersten Eintreten leer und eiskalt wirkende Raum gewandelt. Der große, mit roten Ziegeln ummauerte metallene Waschkessel mit riesigem Deckel in der linken hinteren Ecke steht nicht mehr einsam im weiten Raum. Der grau betonierte Fußboden wirkt nicht mehr so großflächig und das Abflussloch in dessen Mitte fällt gar nicht mehr so auf wie beim ersten Betreten des Raumes.

Die Mutter nimmt den auf dem Kessel liegenden, in einem Kreis zusammengelegten roten Wasserschlauch und schließt ihn an den Wasserhahn an, der sich in der Mitte der hinteren Wand in bequem zu erreichender Höhe befindet. Und jetzt kommt Ralfs erster aktiver Auftritt. Er darf rundum die Wannen halb voll mit Wasser füllen. Zielen und Plätschern mit dem beweglichen Wasserstrahl macht mächtig Spaß und verleitet auch mal – wenn keiner herschaut – zum Danebenhalten. Das Geschrei ist groß, oft darf er sich das nicht erlauben, sonst gibt’s richtig Ärger.

Dann sortiert die Mutter sorgfältig die Dreckwäsche in die verschiedenen Waschgefäße, gibt unterschiedlich viel Waschpulver dazu, schaut sich in den Ecken um und greift zu ebendiesem Ding, das sich Stampfer nennt. Es gibt Buntes, Weißes, Bettwäsche und Dreckwäsche. Jetzt, beim Hantieren der Mutter, wird dem Jungen einiges klar. Das Ding heißt so, weil man damit die Wäsche stampft, der hat eine so komische Form, weil die Wäsche damit besonders gut ins Wasser gedrückt und durchgewalkt wird. Das quatschert so schön und macht auch dem Ralf Lust, es selbst zu probieren. Die Mutter gibt ihm den langen Stiel. Er hat Mühe, einige wirksame Auf-und-ab-Bewegungen zustande zu bringen. Diese Prozedur ist das Einweichen. Über Nacht geht der Prozess von ganz alleine weiter, sagt die Mutter.

Früh am Morgen des Waschtages dann, wenn die Großmutter eintrifft, binden sich die beiden Frauen große bunte Schürzen über die Kleider und stürzen sich in die Arbeit. Als Erstes wird ein knisterndes und rauchendes Feuer mit Papier, Holzspänen und später Kohlen unter dem großen Waschkessel entfacht. Gleichzeitig wird dieser mit Wasser gefüllt. Das darf Ralf übernehmen. Und wieder experimentiert er, indem er den Schlauch, aus dem der Wasserstrahl kommt, mal ein bisschen mit dem Daumen verschließt und Zielübungen beabsichtigt. Das Wasser ändert abrupt seine Richtung und spritzt genau entgegengesetzt ihm und der daneben stehenden Mutter auf Gesicht und Oberkörper. Dem Schreien, Lachen und Quietschen folgt eine wohl nicht ganz ernst zu nehmende Ermahnung mit Ankündigung des Rauswurfs beim nächsten Male. Spaß hat’s trotzdem gemacht!

Wenig später hat das Feuer unter dem Waschkessel mächtig Hitze entfacht und los geht die lange und beschwerliche Wäscheschlacht: Kochen, Rubbeln, Stampfen, zweimal Spülen, Stärken, Auswringen und das Aufhängen auf der Leine im Hof oder auf dem Dachboden – das sind alles »Handwaschgänge« im wahrsten Sinne des Wortes. Und das bei brodelnder Hitze und zeitweise so starkem Dampf, dass selbst der kleine Ralf unten fast nichts mehr im Raum erkennen kann. Für die Großen da oben muss es noch viel schlimmer sein. Besonders dann, wenn der riesige, metallisch glänzende Deckel vom Kessel genommen wird, um die kochheiße Wäsche mit einem langen Holzlöffel herauszufischen und in eine daneben stehende Wanne mit klarem Wasser zum Spülen zu geben. Da läuft und tropft das Wasser nicht nur von der »Wäscheangel«, sondern auch von der Stirn der Mutter und erst recht der alten Großmutter, die ab und an stöhnt und nach diesem oder jenem Handgriff ihren gebeugten Rücken mit den Händen in den Hüften aufrichtet. So zum Beispiel nach dem Auswringen der schweren und langen tropfnassen Bettbezüge oder Laken. Die werden dabei als lange Schlangen durch die vier Arme der beiden tief gebückt und schwer arbeitenden Frauen gewunden, um dann zum Aufhängen fertig bereitzuliegen.

Und dazu noch der Geruch aus einer Mischung von verschiedenen Wäschestoffen, Seifenlauge, Waschpulver, Kohlenqualm, Asche. Am oberen Rand der Eingangstür quellen in solchen »Hoch-Zeiten« dicke Wasserdampfwolken ins Freie, während es einem im Raum fast den Atem nimmt. Natürlich wird die Tür zum Regulieren mehr oder weniger geöffnet oder geschlossen, aber entweder es zieht den verschwitzten Wäscherinnen an die Beine oder sie kommen vor Brodeln bald um.

Das alles sieht und erlebt der kleine eifrige Helfer hautnah, und es macht ihm riesigen Spaß. Er muss allerdings ab und zu von den beiden Waschfrauen, deren Schürzen längst durchnässt sind, weggeschoben werden. Vielfach bekommt er die Warnungen zur Vorsicht vor Nässe und Hitze zu hören. Jedoch er fühlt sich wohl, mittendrin.

Beim letzten Gang, dem Aufhängen am Nachmittag, ist Ralf wieder ein gefragter Gehilfe, indem er die Klammern zureicht. So gegen Abend, wenn alles auf den Leinen im Hof oder – je nach Wetter – auf dem Boden des Hauses hängt, lassen sich die beiden Waschfrauen ermattet auf die Küchenstühle sinken und strahlen bei einer Tasse Malzkaffee Kraftlosigkeit und zugleich Zufriedenheit aus. Als vorletzter Akt hat das Ziehen und Spannen der Wäscheleine noch mal die volle Anstrengung gefordert. Zum einen müssen die Leinen, die vier- bis fünfmal über den gesamten Hof von einer zur anderen Hausmauer reichen, straff sein. Zum anderen sind die Haken meist ungünstig hoch, sodass sich die Frauen doppelt anstrengen müssen. Manchmal erreichen sie die Leinenhalter nur mit der Fußbank oder einem ähnlichen erhöhenden Tritt, sei es ein Stein, eine herumstehende Kiste oder sonst was. Führte das nicht ganz zum erwünschten Erfolg – nämlich einer fest gespannten Leine –, sind ja immer noch die hölzernen Stützen da, um die schwere, nasse Wäsche, die auch noch die Leine in die Länge zieht, nicht auf dem Boden schleifen zu lassen. In die Mitte einer solch durchhängenden Leine gestellt, hebt die Stütze diese mit den Wäschestücken empor, damit sie von Wind und Sonne getrocknet werden. Bei einer solchen Gelegenheit entstand dann in Ralfs kleinem Kopf die Idee, sich mittels einer dieser langen Stangen im großen Bogen über den nahe liegenden Bach zu schwingen.