9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Geschichte von Leidenschaft, Verlust und der Kunst des Abschieds. In Uwe Timms Roman »Vogelweide« hat der Protagonist Eschenbach alles verloren: seine Freundin, seine Geliebte, seinen Beruf, seine Wohnung. Nach einem Bankrott und hoch verschuldet lebt er nun für eine Weile als Vogelwart auf einer einsamen Insel in der Elbmündung. Doch ein Anruf wirbelt sein eremitisches Dasein durcheinander: Anna, die vor sechs Jahren vor ihm nach New York geflohen ist und zuvor sein Leben komplett aus den Angeln gehoben hat, kündigt ihren Besuch an. Während Eschenbach sich auf das Wiedersehen vorbereitet, seinen Alltagsritualen folgt, Vögel zählt und Strandgut sammelt, wird er von den Geistern der Vergangenheit heimgesucht. Es entfaltet sich die bewegende Geschichte von Eschenbach, Selma, Anna und Ewald – zwei Paaren, die einst glücklich miteinander waren, bis Eschenbachs große, verbotene Leidenschaft für Anna entbrannte. Mit präziser Sprache und psychologischem Feingefühl zeichnet Timm ein eindringliches Bild unserer Gegenwart, in der Partnerschaften sowohl von Optimierungsstrategien als auch von entfesselter Irrationalität geprägt sind. Ein Roman über die Macht des Begehrens, die Spielregeln des Lebens und die Kunst des Abschieds, der den Leser tief berührt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 373

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Uwe Timm

Vogelweide

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Uwe Timm

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Uwe Timm

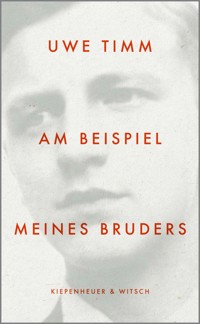

Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt »Freitisch«, 2011, »Am Beispiel eines Lebens«, 2010, »Am Beispiel meines Bruders «, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, »Der Freund und der Fremde«, 2005, und »Halbschatten«, Roman, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis und 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Der neue, wunderbar choreographierte und vielschichtige Roman Uwe Timms erzählt mit hoher Intensität und zugleich fast meditativer Ruhe, präzise, schön, komisch und klug von der Macht des Begehrens, von den geheimnisvollen Spielregeln des Lebens und von der Kunst des Abschieds.

Ein Mann hat alles verloren, seine Freundin, seine Geliebte, seinen Beruf, seine Wohnung, er hat einen Bankrott hinter sich und ist hoch verschuldet. Nun lebt er für eine Weile ganz allein auf einer Insel in der Elbmündung, versieht den Dienst als Vogelwart. Ein geradezu eremitisches Dasein, das durch einen Anruf durcheinandergewirbelt wird. Anna kündigt ihren Besuch an – eben jene Anna, die vor sechs Jahren vor ihm nach New York geflohen ist und zuvor sein Leben komplett aus den Angeln gehoben hat. Und während Eschenbach sich auf das Wiedersehen mit ihr vorbereitet, seinen Alltagsritualen folgt, Vögel zählt und Strandgut sammelt, besuchen ihn die Geister der Vergangenheit und es entfaltet sich die Geschichte von Eschenbach, Selma, Anna und Ewald. Es ist die Geschichte von zwei Paaren, die glücklich miteinander waren und es nicht bleiben konnten, als Eschenbachs große, verbotene, richtige und falsche Leidenschaft für Anna entbrannte. Uwe Timm lässt ein konturscharfes Bild unserer Gegenwart entstehen, in der die Partnerwahl einerseits von Optimierungsstrategien, andererseits von entfesselter Irrationalität geleitet wird – und immer auf dem Prüfstand steht. Ein Roman, der den Leser packt und wieder loslässt, auf dass er seinen eigenen Gefühlen und Wertvorstellungen nachspüren kann.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2013, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © David Wiesenäcker

ISBN978-3-462-30718-4

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Vogelweide

Die Insel verlagert sich langsam nach Osten. Drei bis vier Meter im Jahr, je nach Stärke der Winterstürme und Sturmfluten. Hier, wo er jetzt stand, war vor vierzig Jahren Wasser nur und Watt.

Der Wind hatte in den letzten Stunden aufgefrischt. Eine blauschwarze Wolkenbank lag im Westen über dem Horizont. Böen rissen von den Dünen Sandfahnen hoch. Der Schaum der auslaufenden Wellen wurde in breiten grauweißen Streifen über den Strand getrieben. Möwen glitten über die Wellen, und jäh stürzte eine aufs Wasser, im Schnabel ein kurzes silbernes Aufblitzen.

Am Morgen war er den Strand entlanggegangen, hundert Meter, die er jeden dritten Tag nach Treibgut absuchte. Heute waren es: eine Spraydose, ein Glasröhrchen mit Tabletten, ein blauer Sportschuh, Marke Adidas, eine Dose blauer Jachtlack – er maß die Restmenge des Inhalts, 0,5 l – und ein Becher Schokoladenmousse. Er sammelte den Müll in einen Plastiksack, schaffte ihn zur Hütte, von wo er einmal im Monat bei Ebbe mit dem Pferdewagen aufs Festland gebracht wurde.

In der Hütte trug er die angeschwemmten Gegenstände in ein Protokoll ein, setzte Wasser auf, schnitt Brot, stellte Butter und Marmelade auf den Tisch und goss den Tee auf. Während der Tee zog, beobachtete er durch das Fernglas den Vogelschwarm über Nigehörn, der Nachbarinsel, Watvögel, Austernfischer, ungefähr zwei- bis dreitausend, schätzte er und notierte die Zahl.

Er hatte sich eben den Tee eingeschenkt, als der Anruf kam. Ihre Stimme erkannte er nicht sogleich. Verzerrt und von elektronischen Impulsen unterbrochen, hörte er sie sagen, sie sei in Hamburg, es wäre doch Zeit, sich einmal wiederzusehen, und dann etwas förmlich, ob er Lust und Zeit für ein Treffen habe.

Zeit, sagte er, habe ich und Lust sowieso. Aber es wird ein wenig umständlich sein, hierherzukommen.

Selma hatte ihr erzählt, dass er auf einer Insel lebe, schon seit Monaten. Wie Robinson, aber mit Handy. Sie fand das aufregend, aber auch ein wenig komisch, und sagte, ich bin gespannt.

Er gab ihr die Telefonnummer des Bauern, der mit seinem Pferdewagen die Besucher bei Ebbe vom Festland bringt. Ich muss mich nach den Gezeiten erkundigen. Und dein Besuch muss bewilligt werden.

Hört sich nach Gefängnis an.

Ja. Naturschutz, sagte er, die Insel ist Naturschutzgebiet. So viel Bürokratie garantiert die Einsamkeit.

Sie lachte und sagte, das ist gut, ich bin jetzt in Hamburg bei einer Freundin. In zwei Tagen bin ich bei dir, wenn du denn die Genehmigung bekommst.

Vor sechs Jahren hatte er ihre Stimme zuletzt gehört: Bitte. Ruf mich nicht mehr an. Ich will und ich kann nicht mehr. Verstehst du. Endgültig. Das war ihre Botschaft auf seinem Anrufbeantworter gewesen.

Er hatte sich diese Sätze mit dem abschließenden Endgültig vorgespielt. Und ihm war bewusst geworden, dass es keine Hoffnung gab, sie in ihrem Entschluss noch mal umzustimmen. Es war ihr Tonfall, vor allem aber, dass sie auf den Anrufbeantworter gesprochen hatte. Er hatte sich ihre Nachricht einige Male angehört und sie dann gelöscht.

Er rief die Behörde an, sagte, eine Freundin, eine sehr enge, wie er betonte, komme ihn für zwei Tage besuchen. Stattgegeben, sagte der Behördenleiter und fragte, ob sonst alles in Ordnung sei.

Besucher auf der Insel sind nur in den Sommermonaten erlaubt, als Gruppe, hin und wieder, und nur für eine Stunde, wenn sie sich vorher angemeldet haben. Jetzt im Herbst kam, von Bauer Jessen abgesehen, der einmal in der Woche Post und Proviant brachte, niemand mehr.

Er setzte sich an den sorgfältig gedeckten Tisch, Besteck und Serviette lagen neben dem Teller. Es waren die kleinen Rituale, die in der Einsamkeit Halt gaben. Vor Jahren hatte er auf dem Athos im Bergkloster Dionysiou einen Eremiten getroffen, der sich von den Mönchen Gemüse und Obst holte. Er hatte den frommen Mann nach seinem Tagesablauf befragt, und der hatte bereitwillig erzählt, was ein aus Deutschland stammender Novize übersetzte: vom Aufstehen mit der Sonne, dem Beten, wenn er die Stundentrommel aus dem fernen Kloster hörte, vom Fegen der Höhle mit einem Reisigbesen, vom Essen des Brots, des Käses, der Oliven, dem Trinken des Wassers und vom abermaligen Beten. Es war der Zeitplan eines Beamten, man konnte es so sehen: ein Mann, der das Heilige hienieden verwaltete.

Und so hielt auch er seinen Tagesablauf, der zudem noch von seinen Pflichten als Vogelwart bestimmt war, strikt ein, die Ordnung in dem Raum, das Bettenmachen, Fegen, die Zeiten des Essens, des Abwaschens, und gestand sich keine Lässlichkeit zu.

Jetzt, vor dem Teller mit dem Brot und dem in der Zwischenzeit kalt gewordenen Tee sitzend und an den Anruf denkend, an ihre Stimme und die Ankündigung zu kommen, wich die Überraschung und erste Freude einem Zögern. Einen Moment lang versuchte er sich einzureden, dass die umständliche Anreise sie abhalten würde, aber dann musste er sich sagen, dass dreimaliges Umsteigen bei ihrer Entschiedenheit kein Grund war, nicht zu kommen, wenn sie sich den Besuch einmal in den Kopf gesetzt hatte.

Er kannte sie, glaubte er, immer noch. Dieser Satz: Es wird Zeit, dass wir uns sehen.

Einen Augenblick überlegte er, ob er sie anrufen sollte, um ihr abzusagen. Ihre Nummer war aber, als er auf seinem Handy nachsah, unterdrückt. Er hätte eine Ausrede finden können, die keine Lüge war. Er hätte sagen können, schlechtes Wetter sei für die nächsten Tage angesagt, sogar Sturm.

Tatsächlich hatte der Wind am späten Nachmittag zugenommen.

Ihm kamen Zweifel. Der Gedanke, mit ihr die Hütte, die aus einem Wohnraum und drei kleinen Kammern bestand, eine Nacht teilen zu müssen, beunruhigte ihn. Eine ungewohnte körperliche Nähe mit all den überraschenden Bewegungen, den Gerüchen, dem Reden und Reden-Müssen.

In den letzten Jahren hatte er allein gelebt, die letzten Monate dann in dieser Hütte. Und es war nicht ausgeblieben, dass sich Eigenheiten ausgebildet hatten, die er nicht mit anderen teilen mochte. Das nächtliche Aufstehen, mindestens einmal, um im Freien zu pinkeln, den Blick nach oben, wenn es denn wolkenlos war, zu diesem so nah scheinenden Sternenhimmel.

Er trank von dem Holundersaft, den ihm die Frau des Bauern von ihrem Mann mit der Erklärung mitbringen ließ: Wird das Wetter nass und kalt und kommt der Schnupfen allzu bald, sorgt nur Holunder für den Halt.

War das Wiedereinschlafen fern, redete er in der Dunkelheit oft laut, nicht nur mit sich, sondern auch mit seinen Geistern, wie er sie für sich nannte, Freunde wie Feinde, tote oder noch lebende. Sie suchten ihn hier eigentümlicherweise weit häufiger auf als in der Stadt, selbst solche, die er seit Jahren nicht mehr gesehen und an die er kaum noch gedacht hatte. Hier kamen sie zu ihm, vielleicht lag es an diesem Wind, der fast immer ging, an dem fernen Rauschen der Wellen, dem Geschrei – ja, es war ein Schreien – der Vögel und dem Fehlen menschlicher Stimmen. Die Geister rückten ihm in ihrer Leiblichkeit meist nachts, hin und wieder aber auch tagsüber so nahe, dass er sie deutlich vor Augen hatte. Es war nicht nur ein kurzes Gedenken, er hielt Zwiesprache mit ihnen.

Eine Erfahrung, wie sie ähnlich wohl Polarforscher machten, die, hatten sie einen Kameraden verloren, ihn plötzlich, obwohl er doch erfroren und schon im Eis begraben lag, wieder im Zelt sitzen sahen.

Mit dem Freund, dem Engländer, sprach er oft, nicht nur in Gedanken, sondern laut, und erzählte ihm von seinen Beobachtungen, von dem Falken, der vor vier Tagen vom Sturm auf die Insel geweht worden war, oder von den Sumpfohreulen, die den Jungvögeln im Flug Futterbrocken zuwarfen. Vor allem von den Steinwälzern, von denen ein Paar im Frühjahr auf der Insel genistet hatte.

Wie genau diese sprechenden Namen die Tiere erfassen, hatte er gedacht, als er die Vögel vor Jahren gemeinsam mit dem Freund studierte. Mit dem englischen Freund, einem Ethnologen, dessen Hobby das bird-watching war, hatte er zweimal Urlaub an der Nordsee, auf Amrum, gemacht. Der Freund war für den Vogelflug sein Lehrer gewesen. Strandgespräche nannten sie das, sich vom Märzwind über die Küste von Amrum treiben zu lassen oder aber gegen ihn anzugehen, miteinander redend, zuweilen wurden ihnen die Worte von den Böen vom Mund gerissen, über Shakespeare, über Muschelgeld, Tempelprostitution, Colons, über die Ibo und den Tausch von Kaurimuscheln und über die Karawanenwege des Damasts in Afrika.

Wie fern ihm das jetzt erschien, die Erregung über die Mächtigen, wie die mit der Welt umgingen, vor allem der Freund wütete mit wunderbarer Ausdauer und Energie und einer erstaunlichen Vielzahl von Verachtungswörtern meist aus dem Analbereich gegen die Neoliberalen, mit denen er an der Universität und in der Verwaltung zu tun hatte.

Wenn der englische Freund entschwand, nachdem er ihn wieder einmal in der Hütte besucht hatte, blieb jedes Mal die Trauer über diesen Verlust: Nicht mehr anrufen zu können, nachts – der Freund litt, ohne je darüber zu klagen, unter Schlaflosigkeit –, um über etwas zu reden, etwas Belangloses, das dann stets im Gespräch zu etwas Belangvollem wurde. Eschenbach erzählte von seiner Endlosarbeit über Jonas und den Wal, für die der Freund viele abgelegene Lektürehinweise gegeben hatte. Der Freund war ein Lesender mit einem bewundernswerten Gedächtnis, kein Schreibender, und er war ein Suchender.

Ich werte noch immer die Befragungen aus, hörte er sich selbst sagen. All die auf Tonband gesprochenen Wünsche, Sehnsüchte, Enttäuschungen: Das Kennenlernen. Das Suchen. Das Finden. Das Verlieren.

Ein verrücktes Projekt, hatte der Freund damals gesagt, als er damit begann. Und er wiederholte es jetzt wieder.

Aber gut bezahlt.

Das Sonderbare war, der Freund hatte einen Vollbart. Hatte er sich den während seiner Krankheit stehen lassen? Eschenbach hatte ihn in seinen letzten Monaten nicht mehr gesehen, war nicht nach Südfrankreich gefahren, als er dort im Sterben lag.

Das ist ein Stapelplatz der Gefühle. Deine Arbeit wird kein Ende finden, sagte der Freund leise.

Ja, aber es ist eine Zeit der Reinigung.

Er war, als er seinen Posten, wie er seinen Aufenthalt hier nannte, im März antrat, frühmorgens zu Fuß zur Insel gegangen. Sein Gepäck, ein Koffer, eine Tasche, sollte am nächsten Tag nachkommen.

Über Meilen war er auf dieser feuchten Fläche das einzig Erhabene. Ein fernes Grollen ließ ihn aufmerken, ein Blitz könnte hier nur ihn treffen. Er ging über diese graubraune Fläche, in die er hin und wieder bis zu den Knöcheln einsank, Wasser, das sickerte, rieselte, floss, in Prielen, die er durchwaten musste, Wasser, das nach Westen strömte. Der graubraune Blasen bildende, von großen und kleinen Wasseradern durchzogene, feuchtigkeitsgesättigte Boden ging ohne Horizont über in einen verhangenen dunkelgrauen Himmel. Eine tiefe Stille. So muss die Welt kurz nach der Scheidung von Land und Wasser, Himmel und Erde ausgesehen haben. Bewusstlose Leere.

Er ging den von schwarzborstigen Priggen gekennzeichneten Weg, auf dem nur hin und wieder einmal Radspuren zu sehen waren, in einem Bogen um die eingedeichte Insel Neuwerk herum und dann dem Grau des Horizonts entgegen. Er watete durch kaltes Wasser in den Prielen, und nach eineinhalb Stunden sah er in der Ferne aus dem Grau die Insel Scharhörn auftauchen, eine bebuschte, leicht hügelige Fläche, nicht sehr weit hingestreckt, ein Streifen Gelbgrau, die Dünen nur wenige Meter hoch. Die Stille des Gehens, dieses Hineingehen in Ruhe, Gleichgültigkeit, die Abwesenheit von jener Umtriebigkeit der letzten Tage.

Er war aus der Stadt aufgebrochen und zum Bahnhof gefahren. Auf dem Bahnsteig wurde er Zeuge eines heftigen Wortwechsels zweier junger Männer, keineswegs zerlumpt oder betrunken, sondern gut gekleidet, Aktentaschen in den Händen, wahrscheinlich auf dem Weg ins Büro oder in die Universität. Er dachte, sie müssten jeden Augenblick mit Fäusten aufeinander losgehen, doch dann drehten sie sich um und gingen auseinander, standen wenige Meter voneinander entfernt da, als hätten sie sich nicht eben noch mit Angeber und Scheißkerl angebrüllt.

Das war der Abschied von der Stadt gewesen.

Nach drei Stunden, er hatte sich Zeit gelassen, war die Insel erreicht. An dem sich langsam aus dem Watt erhebenden festeren Boden mit dem Friesenkraut glitzerten feine Eisränder. Den trockenen Sand unter den Füßen, ging er den Pfad zwischen Strandhafer zur Düne hinauf, wo die Hütte stand. Ein weißer Container mit fünf Fenstern an der Längsseite, zum Schutz vor Sturmfluten auf einem Podest von massiven, drei Meter hohen Pfählen stehend. Der mit einem Holzzaun gesicherte Rundgang erlaubte den Blick über die ganze Insel und den Ausblick auf die unbewohnte Nachbarinsel Nigehörn, wo neben ein paar Büschen und Bäumen eine alte, teils eingebrochene Hütte stand. Die Inseln waren noch durch einen breiten Priel getrennt, wuchsen aber, so wie sie langsam nach Südosten wanderten, zusammen.

Der Inselwart, der vor allem Vogelwart war, lebte allein hier, von März bis Oktober.

In diesem Frühjahr war die bereits ausgewählte junge Frau, eine Zoologin, erkrankt, wobei erkrankt eine etwas eigenwillige Umschreibung für eine nicht problemfreie Schwangerschaft war. Ein Bekannter, Professor für Ornithologie, dem Eschenbach einmal bei der Auszählung der Vögel geholfen hatte, rief ihn an und erkundigte sich, da junge Leute, die in Betracht kamen, so geschwind nicht kommen konnten oder wollten, immerhin stand eine monatelange Trennung von den Partnern bevor, ob er Interesse habe.

Er hatte sofort zugesagt.

Er lauschte dem Knacken und Knistern der brennenden Holzkloben im Ofen und hatte eben wieder Teewasser aufgesetzt, als sie ein zweites Mal anrief. Sie habe sich einen Mietwagen bestellt und könne schon morgen kommen. Sie wollte die Gezeiten wissen, wann sie bei Ebbe den Pferdewagen nehmen könne. Er hatte dann doch nichts vom schlechten Wetter gesagt, sondern nur: Nimm dir etwas Warmes mit. Er hätte aber sagen müssen, nimm dir einen Regenmantel mit.

Ihren Besuch habe er bei der Naturschutzbehörde angemeldet. Sie dürfe eine Nacht bleiben.

Sie hatte wieder, und das lachend, gefragt, warum diese Weltflucht, warum gerade so ein Inselchen?

Du wirst es sehen. Und mach dir keine Hoffnung auf traumhafte Buchten, Steilküsten, nichts, eine kleine, flache, im Wattenmeer gelegene Sandinsel.

Nach diesem zweiten Anruf ging er zum Strand hinunter. Die Brandung war hoch. Die Flut drückte gegen das ablaufende Wasser, und der Wind war günstig.

Er ging nackt und musste auf niemanden Rücksicht nehmen, ging zwischen aufgescheuchten Silbermöwen, ein wildes, alptraumhaftes Kreischen, watete durch die auslaufenden Wellen und sprang ins Wasser, in dieses kalte, Ende September schon sehr kalte, salzige Wasser, das ihn trug, ihn, der auf dem Rücken schwamm, eine kurze Zeit schweben ließ. Danach kraulte er hinaus, und wie jedes Mal dachte er, wenn er jetzt einen Krampf oder Schwächeanfall bekäme, wäre niemand da, der es bemerken würde. Ein Gedanke, der keinen Schrecken, eher etwas Beruhigendes hatte.

Er kehrte um, schwamm an den Strand und legte sich in den Sand, ließ sich vom Wind trocknen, ein plötzliches Frösteln, wenn die Sonne von einer der kleinen weiß ausfasernden Wolken verdeckt wurde. Er hatte nie Yoga gemacht, dachte, genauso müsse es sein, wenn man langsam in sich hineinsank und das Hin und Her der Gedanken und Bilder, das Wollen und Wünschen in einem Helldunkel unter den Lidern verschwand.

Was ihn von all denen, die er in der Stadt zurückgelassen hatte, unterschied, war das Planlose. Er musste nicht planen, nicht über den Tag hinaus. Nicht wie Ewald, der Architekt, der so sehr Planer war, ein Planer von Häusern und Leben, und nicht wie Anna, die ihn angerufen hatte. Er hatte gehört, dass sie eine Galerie in Los Angeles betrieb.

Auch er war einmal Planer gewesen, der das Überflüssige verringern sollte. Knapp, schlank, schnell. Diese Jäger der Gelassenheit, wie Selma sie nannte. Selma, die an ihrem Werktisch saß und einen silbernen Armreif schmiedete. Er war jetzt Sammler von ein paar Daten über Vogelflug und -arten, über Wetter und Gezeiten, Wasser und Watt, ein Beschreiber war er und nichts weiter.

Du romantisierst, hatte Ewald einmal gesagt.

Was für ein Wort, hatte er gedacht und gesagt, wenn du es so siehst, meinetwegen.

Ein Grund für seine schnelle Zusage war gewesen, dass ein seiner Wohnung gegenüberliegendes Haus renoviert wurde. Die Mieter, von denen er einige gegrüßt hatte, meist ältere Leute, waren mit Geldzuwendungen dazu bewegt worden, ihre Wohnungen zu verlassen. Renoviert war nicht der richtige Ausdruck, das Haus wurde regelrecht ausgeweidet, Zwischenwände waren eingerissen, die Decken in den Wohnungen abgestützt und mit Plastikbahnen verklebt worden, um den Stuck, der wohl später abgewaschen und gestrichen werden sollte, zu schützen. Morgens wurde er von dem kleinen, vor dem Haus stehenden Materialaufzug mit einem langgezogenen Quietschen geweckt, dann ein kurzes Dröhnen der Pressluftbohrer, das Kreischen einer Kreissäge. Stille. Man hatte gezeigt, dass man am Arbeitsplatz war. Eine Zeitlang hatte er sich überlegt, ob er nicht aufs Land fahren und sich in einer billigen Pension einmieten sollte. Aber beim Überschlagen seiner noch zu erwartenden Honorare musste er sich eingestehen, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als diesen Lärm, der den sonst so ruhigen wie trostlosen Hinterhof derart aufdringlich ins Gehör brachte, weiter zu ertragen. Die Vorstellung, am Meer zu leben, lockte ihn und vor allem das – eine längere Zeit allein zu sein.

Vor Jahrzehnten war er schon einmal auf dieser Insel gewesen. Er und ein Schulkamerad waren – kurz vor dem Abitur – auf Fahrrädern von Hamburg nach Cuxhaven und dann mit dem Pferdewagen nach Neuwerk gefahren. Dort hatten sie in einer Scheune geschlafen und sich nach drei Tagen bei Ebbe auf den Weg nach Scharhörn gemacht. Das Betreten der Insel war schon damals verboten gewesen. Er und sein Freund wollten auf die nach dem Krieg im Watt verklappte Munition hinweisen. Die Inselbesetzung nannten sie es heroisch. Nach einer Nacht waren sie, frierend und übermüdet, von der Polizei abgeholt worden. Sie hätten auch nicht länger bleiben können, da sie nicht genug Trinkwasser mitgenommen hatten. Nicht einmal in der Lokalpresse war über ihren Protest berichtet worden.

Seine Erinnerung: der Wind, der Sand und das Schreien der Vögel.

Die Anfrage kam also wie gerufen, und da es für ihn keine Verpflichtung gab, die nicht hätte verlegt oder verschoben werden können, war die Zusage einfach gewesen. Er hatte die Freiheit, das zu tun, was er wollte. Der Preis dafür war die Bescheidenheit seines Lebens. Aber darüber sprach er nicht. Es gab für ihn, nach der Katastrophe, nach dem Bankrott, für den er verantwortlich war, auch keinen Grund zu klagen. Er war ganz unten angekommen. Wobei das Wort angekommen falsch war. Er war gestürzt. Jetzt verdiente er mit wechselnden Aufträgen und Arbeiten. Ein recht üblicher Vorgang, den er aus dem Bekanntenkreis kannte. Von jenen, die auch nach dem Rentenbeginn noch weiterarbeiteten, einfach weil sie Lust hatten, und jenen, die es taten, um nicht Sozialhilfe beantragen zu müssen. Hartz IV hieß die sprachliche Verkleidung der sozialen Not. Auch die Unterstützung hätte er in Anspruch genommen, ohne Scham, aber seine Arbeit war interessant, machte ihm sogar Spaß. Seit gut drei Jahren redigierte er für einen Reisebuchverlag Stadt- und Landschaftsführer. Er bewegte sich in Städten und Ländern, die er nie gesehen hatte und nie würde sehen können, und er hatte, sonderbar genug, nachdem er die Berichte korrigiert hatte, nicht einmal mehr das Verlangen, jene Orte zu besuchen. Kathmandu und La Paz, Island und Bhutan. Seine Hauptarbeit bestand darin, die Fakten zu prüfen und die verschrobenen Sätze geradezubiegen. Er sagte für sich biegen, denn er machte tatsächlich die Erfahrung, wie geschmeidig Sätze sind. Gerade dann, wenn sie falsch, schief und krumm sind. Wie erstaunlich originell die Orthographie in ihrer Falschheit sein konnte.

Hin und wieder las er in einer großen Buchhandlung, die mit gepolsterten Sitzecken Kunden zum Verweilen und Kaufen lockte, in neu erschienene Romane hinein. Er schrieb sich Sätze, sprachlich gelungene wie misslungene, auf. Der Lektor des Reisebuchverlages, dem er hin und wieder Beispiele von solchen Sprachverfehlungen einer hochgelobten Autorin oder eines Autors schickte, riet ihm dann jedes Mal, eine Sammlung zeitgenössischer Stilblüten herauszugeben. Aber dazu hätte er sich diese und mehr Bücher besorgen und lesen müssen, und das war ihm die Sache nicht wert. So blieb es über die Jahre, der Lektor rief ihn hin und wieder an und sagte: Ich habe wieder so einen Sprachverhau über Mexiko. Haben Sie Zeit? Und wenn er Lust hatte, das war die eigentliche Frage, denn Zeit hatte er, sagte er ja und machte sich an die Arbeit.

Früher hatte er Gedichte geschrieben und auch ein Bändchen, eher ein Heft, in einem Kleinverlag veröffentlicht. Eines dieser Gedichte war während der damaligen Inselbesetzung, wie er und sein Schulkamerad es nannten, entstanden.

Unausdeutbar die Keilschrift

Der Spuren am Strand.

Vergeblich folterten Ornithologen

Auf Leimruten

Strandläufer und Austernfischer.

Auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung

Der Assyrologen

Konnte die Schrift nicht entschlüsseln.

Ein Computer schrieb:

Menetekel.

Überbleibsel der Programmierung

Für ein Stichwortregister des Alten Testaments.

Die Botschaft wird uns nicht erreichen

Und ausgelöscht von der Flut

Wird nichts bleiben

Als ein Gerücht:

Vom sechsten Buch Moses’

Vom Stein der Weisen

Von der Weltformel

Hoffnung.

Übertrieben dramatisch war dieses Foltern dachte er beim Wiederlesen. Und das unausdeutbar ist so gesucht wie überflüssig. Das Weglassen, das Verknappen musste noch gelernt werden. Gewollt erschien es ihm, und, was gegen das ganze Gedicht sprach, er konnte sich nicht mehr in die damalige Stimmung hineinversetzen.

Anders als bei diesem so deutlichen Bild. Die Frau ging durch die Reihen, ihre Haltung, ihre Größe, dieses Aufrechtgehen, das Nichtumherblicken, kein Suchen, kein Stocken. Sie hatte die leeren Stühle in seiner Reihe gesehen und war ohne zu zögern durch die Stuhlreihen und auf ihn zugekommen. Das blondbraune, nein, messingfarbene Haar, das, wie noch nie zuvor gesehen, einen Stich ins Grünliche hatte, trug sie zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Sie setzte sich neben ihn, einen Stuhl frei lassend. Während des Vortrags (Was heißt Stadtplanung heute?) hatte er seine Hand auf den freien Stuhl gelegt, und als er einmal kurz hinüberblickte, sah er ihre Hand, eine Hand, der man das Zugreifen ansah, dicht neben seiner liegen. Die Nägel waren nicht lackiert. Seine Vermutung, dass sie Kinder habe, sollte sich später bestätigen.

Ihre und seine Hand lagen nebeneinander, zufällig und ohne Absicht, wenn man denn an Planung und Willen denkt, und doch voller Bedeutung, denn nach einem kurzen Blick und einem einvernehmlichen Lächeln zogen beide zur gleichen Zeit die Hände weg.

Der glückhafte Augenblick.

Er hatte später einen Physiologen gefragt, was es mit dem sogenannten Glanz der Augen auf sich habe. Der Mann sagte, tatsächlich stimulierten Endorphine die Glanzkörper im Auge. Sie erzeugten dieses Strahlen. Ein Wort für eine Erscheinung, die erst nach Jahrhunderten ihre wissenschaftliche Erklärung gefunden hatte. So wie die Redensart, man habe dieselbe Wellenlänge, längst vor der physikalischen Erkenntnis, dass jeder Körper eine bestimmte Frequenz hat, schon in Gebrauch war: Der liegt nicht auf meiner Wellenlänge.

Das führt, hatte der Physiologe gesagt, zu Interferenzen, zu negativen, sich verringernden, oder zu positiven, sich aufbauenden Überlagerungen, also zum harmonischen Gleichklang.

Eschenbach hatte daraufhin zögernd gesagt, der Blick, der gerichtete, erfassende Blick, sei anders als das Sehen.

Was?

Man sieht jemandem seine Angst an. Aber niemand blickt ihm seine Angst an. Der Blick schließt das in den Blick Gefasste mit ein, das ist der Anblick. Und der blickt zurück. Ist das nicht die eigene Wahrheit des Gefühls?

Der Physiologe hatte daraufhin nur irritiert vielleicht gesagt.

Nach dem Vortrag, als sich alle erhoben und hinausdrängten, sie in der Reihe ein wenig warten mussten, hatte Eschenbach sich ein Herz gefasst, so nannte er es vor sich selbst, und sie angesprochen, gefragt, ob sie Architektin sei. Nein. Was wiederum sie nun ihn fragte. Nein. Zweimal nein, das verbindet für mindestens ein Jahr, hatte er gesagt. Das war nicht originell, aber sie lachte, und es ließ die nächste Frage zu, ob es vielleicht noch mehr Doppelungen gäbe, was sie beruflich mache.

Lehrerin, Kunst und Latein.

Oh.

Das sagen alle.

Entschuldigung, wie kann ich dieses Oh wiedergutmachen?

Was machen Sie denn?, fragte sie in einem provozierenden Ton.

Dinge vereinfachen, Ordnung in Unordnung bringen, was wiederum neue Unordnung bringt.

Jetzt könnte ich Oh sagen, und sie lachte, aber was machen Sie denn nun genau?

Ich leite, sagte er – untertreibend, denn sie gehörte ihm –, eine Firma für Software.

Und worum geht es?

Wir entwickeln Programme, die alles schneller und wirksamer machen. Nein, machen sollen. Aber das sei nicht so spannend wie ihr Latein- und insbesondere ihr Kunstunterricht. Eine nicht so häufige Kombination. Kunst sei doch sicherlich das Fach, das allen Schülern Lust bereite.

In dem Moment war ein Mann zu ihnen getreten, schlank, groß, hatte Eschenbach freundlich zugenickt und zu ihr gesagt, die warten, und dabei mit dem Kopf in eine Richtung gedeutet, wo eine Gruppe Frauen und Männer stand.

Im Weggehen hatte sie sich nochmals umgedreht und ihm gewunken. Ihm war, als würde sie von ihm weggezogen.

Er war fortan zu den Vorträgen über Architektur und Stadtplanung gegangen, in der Hoffnung, sie zu treffen, und jedes Mal wieder mit dem peinlichen Gefühl, sich wie ein Schuljunge zu benehmen. Er traf sie schließlich, aber so anders als erwartet.

Selma, die Silberschmiedin, mit der er seit zwei Jahren zusammen war – denn zusammenleben konnte man, da sie getrennt wohnten, nicht sagen –, hatte eine Einladung von einem Galeristen bekommen. Für diesen Galeristen hatte Selma einen Armreif angefertigt.

In der Galerie wurden die Bilder eines jungen, angeblich aufstrebenden Künstlers gezeigt. In dem großen Raum waren Tische zu einer einfachen, mit Papiertischtüchern eingedeckten Tafel zusammengestellt worden. Dieser Augenblick, als er mit Selma den Raum betrat und zwischen all den Herumstehenden sie erkannte, war ein Schreck, keineswegs Freude oder Jubel, ein Schreck durchfuhr ihn. Die vollen, in dem kalten Licht erneut messingfarben leuchtenden Haare trug sie aufgesteckt. Ein schwarzes, eng geschnittenes Kleid mit einem weißen Kragen. Sie stand mit dem Mann, der sie ihm am Vortragsabend entführt hatte, und anderen Besuchern im Gespräch. Es war ihr Blick, überrascht, in dem er sich wiederfand. Und so grüßten sie einander. Dieses Bild war aufgehoben, noch jetzt, hier, in der Hütte, in verstörender Genauigkeit und räumlicher Tiefe.

Selma stieß ihn an, ja rüttelte ihn, he, was ist los?

Als sich die Stehenden verteilten und an der langen Tafel, an der es keine Sitzordnung gab, Platz nahmen, um die nach einem nordkoreanischen Rezept gekochte Linsensuppe zu essen, hatte Selma dorthin gezeigt, wo die Angestarrte saß und neben ihr der Mann, der, wie sich später erweisen sollte, ihr Ehemann war. So saßen sie zu viert zusammen. Eschenbach sagte beiläufig, dass sie einander schon einmal begegnet seien, und die Frau sagte zu ihrem Mann, dass auch er dabei gewesen sei. Der schüttelte den Kopf, konnte sich nicht erinnern. Sie nannten ihre Namen und redeten von ihren Berufen, Anna die Lehrerin, Kunstlehrerin, ihr Mann Ewald, Architekt, Selma, Silberschmiedin, und Eschenbach erwähnte wieder seine Firma und musste abermals erklären, was bei den anderen Berufen sogleich einsichtig und ohne lange Erklärung verständlich war. Also eine Firma für Software.

Für was?

Alle möglichen Abläufe berechnen, vereinfachen und optimieren. Kurz, Ordnung ins Chaos bringen. Oder das jedenfalls versuchen, verbesserte er sich.

Ewald, der Architekt, wollte darauf anstoßen und meinte, genau das könne er gerade gebrauchen. Sein Architekturbüro baue demnächst in China eine Wohnsiedlung, was heißt Siedlung, eine Stadt. Der Bau zu Babel schon in der Planung. Ob seine Arbeit auch auf Bauvorhaben zu übertragen sei?

Im Prinzip schon, sagte Eschenbach, der keine Lust hatte, hier einen Kunden zu werben, sondern sich darauf konzentrieren musste, sie, Anna, nicht immer wieder anzustarren, dabei von Algorithmen und der Methode des Heurismus sprach, Worte, deren Sinn sich ihm beim Reden entzog, weil seine Blicke ihm ganz einfache Worte nahelegten: Lippen, Augen, Augenlider, Kinn, Wangenknochen, Haar, dieses Haar, das berührt werden wollte.

Selma, die wunderbare Selma, sagte schließlich, du redest so, als käme die Unordnung über uns. Mir wäre das System schon zu Hause ein Gewinn. Obwohl sie den Ordnungsanalysen so nahe sei, gehe bei ihr alles drunter und drüber.

Ewald sagte, das Projekt sei einfach eine Nummer zu groß.

Anna versuchte ihn zu unterbrechen, bitte nicht wieder der China-Bau.

Sein Büro, fuhr er fort, vor allem er sei mit dem Bau überfordert. In seinem Büro seien zwanzig Architekten damit beschäftigt. Und dann die Chinesen. Die Bürokratie. Unglaublich.

Selma nahm das als Stichwort und berichtete von ihrer Chinareise, die sie vor Jahren gemacht hatte, von Hongkong und Macao.

Geschäftlich?, fragte Ewald.

Nein, sagte sie, privat.

Eschenbach wusste, dass es eine Reise mit einem Freund gewesen war, eine Reise, die ein dramatisches Ende gefunden hatte. Ihr Freund war in China verhaftet worden. Er war, wie sich später herausstellen sollte, Waffenhändler, hatte Selma aber gesagt, er sei Antiquitätenhändler. Was nicht gelogen war, denn es waren gebrauchte Waffen, mit denen er handelte. Sie, die mit ihm in der ersten Klasse hingeflogen war, musste in der Billigklasse zurückfliegen, auf dem Schoß eine kleine, wunderbare Ming-Vase, die sie als Mitbringsel durch den Zoll schleusen konnte. Später hatte sie die Vase Eschenbach geschenkt, einfach so, zum Geburtstag. Das wertvollste Geburtstagsgeschenk, das er je bekommen hatte.

Anna, sagte er, sei ein so klangvoller wie linguistisch interessanter Name, da er sich bekanntlich von vorn wie rückwärts lesen lässt, und er dürfe ihr, der Lateinlehrerin, verraten, dass es in der Informatik auch Palindrome gebe, allerdings müssten die keinen Sinn ergeben, sondern nur symmetrisch um eine Mitte gebaut sein. Sie wollte wissen, ob er Mathematik studiert habe. Nein, Theologie, dann etwas Soziologie, erst später habe er sich in die Informatik eingearbeitet. Mal dies, mal das, damals noch ungewöhnlich und heute ganz normal.

Das Gespräch hatte sich dann chinesischen Lokalen in Berlin zugewandt.

Selma und Ewald, beide Kenner der chinesischen Küche, verglichen die Qualität einzelner Restaurants. Ewald erwähnte ein Lokal, das mit Devotionalien aus der Kulturrevolution vollgestopft sei, in das er oft mit Geschäftspartnern gehe, und in dem, so die Fama, noch die Großmutter koche. Und er erzählte einen Witz, den er auf seiner letzten Reise in Shanghai mehrmals gehört hatte. Warum haben die Europäer so lange Nasen? Weil sie die in alles hineinstecken müssen.

Na ja, sagte Anna, wenn alle chinesischen Witze so mühsam sind.

Aber Selma lachte, bis sie alle mitlachen mussten.

Da bat die Galeristin um Gehör, sagte, der Künstler habe leider nicht kommen können, aber die Bilder sprächen ja für sich, redete dann doch noch eine Weile von gewohnten Sehweisen, Dekonstruktion und der Bedeutung der Farbbrüche. Sagte dann, als habe sie das Wort Brüche an das Geschäft erinnert, die Preise erfahre man auf Anfrage.

Es wurde geklatscht und beifällig gemurmelt. In dem Moment sagte Anna, diese so dezent elegant gekleidete Frau: Was sind das nur für Typen, und aus ihrem sonst so nachdenkliche Sätze bildenden Mund kam: Allein diese beiden Galeristen, die Frau, der Mann, so was von Arschgesichtern.

Ewald sagte: Nicht so laut!

Nein, beharrte Anna, sieh dir diese Frau an. Dieses auf Intellektualität getrimmte dürre schwarze Gespenst, mit der übergroßen Hornbrille auf der Nase. Dieser mokant dämliche Zug um den Mund. Und daneben ihr Typ, dieser Schnösel, dieser Blick, dieses coole Getue. Zum Dreinschlagen. Und die anderen. Da hast du unsere Gesellschaft versammelt. Knete und Ästhetik. Gut, dass der Maler nicht gekommen ist, das macht ihn mir sympathisch, auch wenn die Bilder nichts taugen.

Ewald sagte abermals, bitte, Anna, nicht so laut! Warte wenigstens, bis wir draußen sind.

Nein, das muss hier gesagt werden.

Du sitzt doch auch hier.

Eben, wir sitzen mittendrin und sollten deshalb gehen. Und zu Eschenbach gewandt sagte sie: Kein Missverständnis, ich habe nur ein Glas Rotwein getrunken. Und der war auch noch ziemlich sauer.

Eschenbach, überrascht von der ungenierten Boshaftigkeit, lachte: Er stimme ihr zu, sowohl was die Typen als auch was den Rotwein angehe. Flüchtig hatte er dabei Annas Hand berührt, und ihm war, als hätte er einen kleinen elektrischen Schlag bekommen. Ihm kam der alberne Gedanke, dass diese elektrische Ladung wohl mit dem vollen Haar, das so metallen schimmerte, zusammenhing. Konnte man sich im Sitzen elektrisch aufladen, oder war ihre Wut so groß, dass man sie in Ampere messen konnte?

Selma drängte darauf, sich gleich am nächsten Wochenende in dem von Ewald genannten chinesischen Restaurant zu treffen.

Der nächste Samstag?

Ewald suchte in seinem elektronischen Timer. Ich kann.

Anna sagte den in Eschenbachs Ohren so schön klingenden Satz, sie werde Zeit haben. Selma hatte sowieso Zeit. Und Eschenbach nahm sich vor, jeden Termin, den er zu Hause im Planer fände, und sei er noch so wichtig, zu verlegen oder abzusagen.

Die beiden Paare verabschiedeten sich mit der Versicherung, wie schön der Abend trotz der nichtssagenden Bilder gewesen sei. Auch Eschenbach stimmte dem zu, obwohl er die Bilder, etwas Abstraktes in monochromem Grau, gar nicht richtig angesehen hatte.

Der erste warme Frühlingsabend, auch das Wetter war ihrer Stimmung günstig. Paarweise umschlungen, gingen sie die Straße entlang zu einem Taxistand.

Wie nahe Selma ihm immer noch ist, wie freundlich und ohne jeden Groll sie ihm begegnet, auch hier auf der Insel, ihre Wärme, ihre Zukunftsfreude, ihre körperliche Zugewandtheit auch als Geisterfreundin.

Selma kam aus Polen, aber jeder, auch er, glaubte auf den ersten Blick, sie sei Türkin, die glänzend schwarzen Augen, die widerspenstigen schwarzen, durch eine Schildpattspange gebändigten Haare, aber vor allem, weil sie oft so verheißungsvoll verbergende Pluderhosen trug, Lederarmbänder, Selbstgeschmiedetes aus Silber an Hals und Handgelenken. Selma, die, so sagte er für sich, wie ein Kissen war, eines dieser Kissen, die für Astronauten in ihrer Schwerelosigkeit entwickelt worden waren, für sie, die in ihren Kapseln die Erde umkreisten, war Selma unerreichbar fern, ihm war sie auf wunderbare Weise nahe und wie angepasst, hier die Fülle der Hüfte, der untere Rippenbogen, der Busen, die Arm- und Beinbeuge. Und vor allem das, sie war eine Wunschdeuterin, eine Wunscherfüllerin.

Die Vermutung, die ein Freund geäußert hatte, dass Selma einem doch recht rückständigen, wenn auch sehr angenehmen Frauenbild entspräche, dem, wie er sagte, man ruhig nachtrauern dürfe, traf nicht zu. Im Gegenteil, sagte Eschenbach, sie weiß sehr genau, was sie will, und in ihrem Willen ist sie sehr bestimmend. Plötzliche Wutausbrüche, weil er keine Zeit oder Lust hatte, ins Kino zu gehen. Du müsstest mit ihr einmal über Politik diskutieren. Ein flammender Nationalismus, was Polen angeht. Ein feines Empfinden für die Ehre. Geradezu aristokratisch, obwohl der Vater Arbeiter ist. Der Wille, unabhängig zu sein, nicht zu Dank verpflichtet. Geschenke werden sogleich mit Gegengeschenken beantwortet. Wobei sie sorgsam darauf achtet, dass ihr größtes Geschenk – ihre wunderbare Hingabe – keine Gegengabe fordert. Sie nimmt keine Einladung an. Besteht darauf, selbst zu zahlen, also nicht die kleinste Bestechung. Darum gehen wir in die billigen Restaurants. Sie hat auch dafür eine Erklärung, die einfache Küche sei, wird sie denn gut zubereitet, die gesündeste. Und sie macht fabelhafte Resteessen. Heute gibt es Schurrmurr. Solche ungebräuchlichen Worte kommen aus ihrem Mund. Ich wäre, sagte er zu seinem Freund, gern mal mit ihr an einem Wochenende nach Paris oder Rom oder London geflogen. Geld war genug da, lag auf dem Tagesgeldkonto herum. Konnte es, weil ich keine Zeit hatte, nicht mal ausgeben. Nein. Sie hämmert an ihrem Schmuck. Übrigens sehr schöne Sachen. Hopi–Schmuck, den sie als echt und alt verkauft.

Eine kleine, von ihm bewunderte kriminelle Energie steckte in ihr.

Einmal hatte sie fünf Armreifen an einen Galeristen verkaufen können, an eben jenen, für dessen Frau sie einen Armreif geschmiedet hatte, worauf diese Galeristenfrau überall gefragt worden war, woher sie dieses so staunenswerte Stück bekommen habe. Antik? Selbstverständlich. Also hatte sie noch fünf weitere echte alte Armreifen angefertigt. Das Honorar war hoch. Selma hatte nun genug Geld, um den Flug und das Hotel selbst zu zahlen.

Die Hochhäuser am Potsdamer Platz waren im tief hängenden Novembergrau verschwunden, da hatte sie gesagt: Los, wir fliegen, irgendwohin, wo es warm ist, wo wir baden können. Sie hatte im Internet gesucht und ein kleines Hotel in der Türkei gefunden, weit abgelegen von den Betonburgen Antalyas. Sie hatte die Flüge gebucht. In drei Tagen geht es los. Das Spontane ist doch das Schönste.

Allerdings hatte er, um die anstehenden Entscheidungen in der Firma vorzubereiten, die beiden Nächte vor dem Abflug durcharbeiten müssen.

Sie hatte ein Holzhaus gemietet, von dem sie behauptete, es sehe aus wie die Häuser auf Martha’s Vineyard. Woher sie das wusste, sagte sie nicht. Ein helles gelbrötliches Holz, das Holz der Pinien, die mit mächtigen Stämmen und Kronen an der lang gezogenen Bucht wuchsen, die, weil dort die Schildkröten ihre Eier am Strand ablegten, unter Naturschutz stand.

Eine Woche des Nichtstuns, sagte er, sei es gewesen. Er hatte sich die Odyssee, in der Übersetzung von Johann Heinrich Voß, mitgenommen und dazu eine griechische Ausgabe, um vergleichen zu können. Etwas mühsam, denn er hatte das Graecum in nur einem Jahr für sein Theologiestudium nachholen müssen. Beim Lesen musste er zunächst immer wieder nachschlagen. Aber am Ende der Woche las er schon recht zügig, deklamierte laut in den Wellen.

Was redest du da immer, wollte Selma wissen.

Nur so, brummelte er, peinlich ertappt, und schwamm fortan still und mit Blick auf diese Bucht, lang gezogen, zu beiden Seiten von zerklüfteten steilen Felsen abgeschlossen, ein heller Streifen der Kieselsteine, rund und flachpoliert, dahinter das gebauschte, vielschattige Grün der Pinien, und im Hintergrund erhob sich das Gebirge mit einem weiß leuchtenden, spitz zulaufenden Gipfel, dem Matterhorn ähnlich. Davor Hügel, kiefernbestanden, zerklüftet, dort lag der ewig brennende Berg mit dem Heiligtum des Hephaistos. Dem Einzigen unter den griechischen Göttern, der sich die Finger schmutzig gemacht hat. Der Prolet.

Sie waren bei Einbruch der Dunkelheit durch einen Pinienwald den steinigen Pfad hinaufgestiegen, der sich jäh zu einem baumlosen Hang öffnete. Aus dem felsigen Erdreich kamen zahlreiche kleine bläuliche Flammen. Wie nahe und einsichtig es war, dass hier dieser Gott wirkte.

Hier ist mein Ort, sagte Selma, und das ist mein Geschenk. Sie riss eine Seite aus ihrem Impfpass und zündete damit eine neue, aus dem Boden kommende kleine Flamme an.

Das ist mein Ort, wiederholte Selma.

Sie standen in einem wundersamen Staunen.

Frühmorgens, noch vor Sonnenaufgang, ging er hinunter zum Strand und blickte diesem ersten grauen, dann sich ins Orange wandelnden Schimmer auf dem Meer entgegen, das sich plötzlich mit dem ersten Auftauchen des Lichts rot färbte, um wenig später in ein helles Gleißen überzugehen.

Selma hatte, wenn sie eben zusammen gewesen waren, die Angewohnheit zu fragen, ob er glücklich sei. Eine Frage, die aus ihrem Mund mit diesem eben noch hörbaren, nach Osten weisenden Klang der spät erlernten Sprache nichts Peinliches hatte, ja dem Wort eine erstaunliche Kraft zurückgab. Und er sagte dann jedes Mal Ja, was nicht falsch war.

Jetzt, die Sonne war eben über dem Meer aufgegangen und lag wie das Goldene Vlies auf dem Wasser, konnte er es ganz eins mit sich sagen: Ja.

Er ging wie jeden Morgen den Strand entlang, suchte vom Meer zu bizarren Formen abgeschliffene Äste und Wurzeln und trug die ungewöhnlichen Stücke zurück in ihr Holzhaus.

Eine kleine schneeweiße, trichterförmige Meeresschnecke, am oberen Rand von einem schmalen schwarzen Streifen gesäumt, schenkte er Selma.

Später, zurück in der Stadt, im Winter, fasste sie die Schnecke kunstvoll schlicht in Silber und trug sie als Anhänger, ihr Glücksbringer.

Dein Einhorn aus dem Meer.

Getroffen hatte er sie an einer Straßenkreuzung, an einer Ampel, die rot zeigte. Er stand neben anderen Passanten und wartete und sah den Blick einer jungen Frau, nicht auf sich, sondern auf das Buch gerichtet, das er in der Hand hielt und kurz zuvor an einem der Stände vor der Humboldt-Universität gekauft hatte. Ein Buch, das unter den sonstigen Schmökern und Taschenbüchern mit seiner eigenwillig gestalteten goldenen Titelschrift Luther und dem Untertitel Gestalt und Symbol auffiel. Fünf Euro hatte er dafür bezahlt, spontan nach einer plötzlichen Eingebung, die ihm sagte, dieses so kunstvoll gestaltete Buch aus dem Jahr 1925 sei auf dem Tisch den hin und wieder griesigen Schneeschauern preisgegeben und werde verderben. Ja, er hatte den Eindruck, es friere. Der Verkäufer hatte diesen Teil des Tischs mit den ihm wohl weniger wertvoll erscheinenden Büchern nicht mit der Plastikplane abgedeckt.

Als er ihren neugierigen Blick bemerkte, hielt er der jungen Frau, damit sie den Titel richtig lesen könne, das Buch hin. Sie zögerte einen Moment, dann nahm sie das Buch, und es schien ihm, es sei in ihrer roten Wollhand jetzt tatsächlich geborgen.

Luther, natürlich, den kannte sie, aber nicht den Autor Gerhard Ritter. Ich bin Katholikin, sagte sie entschuldigend.

Den muss man nicht kennen, heute nicht mehr.

Inzwischen war die Ampel auf Grün umgesprungen. Sie überquerten die Straße und gingen noch ein Stück gemeinsam weiter, und sie sagte, ein schönes Buch, gut, dass Sie es in Ihre Obhut genommen haben. Das altertümliche Wort Obhut bekam durch ihren leicht fremden Akzent eine überraschende Bedeutung.

Er hatte sie nach ihrer Telefonnummer gefragt. Sie kramte in ihrer Ledertasche, ein Kramen, wie er es von so vielen Frauen kannte, zog schließlich mit den Zähnen den roten Wollhandschuh aus, suchte weiter und gab ihm eine Visitenkarte. Ein einfaches Papier, darauf ihr Name und das Wort Schmuckdesignerin. Sie nannte ihm den Platz, wo sie mittwochs und samstags stand und ihren Schmuck anbot.

Das war ihm aufgefallen, wie selbstverständlich sie von dieser Verkaufsarbeit sprach, ohne jeden Versuch, diese Tätigkeit zu überhöhen. Ihre Werkstatt betrieb sie in einer Ladenwohnung. Eines der in Berlin so häufig anzutreffenden kleinen Geschäfte, hinter denen noch zwei Zimmer lagen. Geschäfte, in denen früher Molkereiprodukte, Kolonialwaren, Textilien verkauft wurden. Viele waren mit dem Aufkommen der Supermärkte in Wohnungen umgewandelt worden. Ihre Werkstatt lag in einer Nebenstraße, und er war abends hingefahren und hatte sich das Schaufenster angesehen. Zwei, drei Silberbecher lagen darin, vier, fünf Armreifen, dem Hopi-Schmuck nachempfunden, zwei Broschen, die eine zeigte durch aufgetragenes Gold eine stilisierte Hügellandschaft mit zwei Zypressen.

Am folgenden Samstag, es war ein sonniger, kalter Vormittag, war er zum Winterfeldt-Markt gefahren und schlenderte an den Ständen mit all den Angeboten, dem Gemüse und Obst, dem Käse, den Back- und Wurstwaren vorbei. Kleider, Mäntel, Blusen und Pullover lagen zum Verkauf da, Modelle, die mit Gold- und Silberfäden durchwirkt waren, aber auch Kleidungsstücke, die er zuletzt an seiner Großmutter gesehen hatte, beutelartige Schlüpfer, gewaltige BH-Schalen, Breitbandträger mit Krallverschlüssen. Türkinnen mit Kopftüchern und erdbraunen fußlangen Mänteln drängten sich um diese Stände, befühlten den Stoff und prüften die Größe. Auf einem Tisch erhoben sich zwei Kunstoffbeine, die Zehen wie zum Schwur in den Himmel gereckt. Strümpfe in unterschiedlichen Farben und Musterungen. Und wieder Blumen und Gemüse, daneben, hinter einer auf zwei Böcken liegenden Holzplatte, stand sie, eingehüllt in einen schwarzen Mantel, einen Schal um den Hals gewickelt, die Hände