9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Der legendäre ›Adorno-Hörsaal‹ VI der Frankfurter Goethe-Universität war überfüllt. (…) Man saß auf Bänken und Pulten, alle Seitengänge und selbst die Zugänge waren verstopft. Zu hören waren in geballter Verdichtung fünf konzise poetologische Vorlesungen, die es in sich hatten. (…) Uwe Timm spannte einen Bogen vom biblischen Buch Genesis und der Offenbarung des Johannes über Goethe und Camus bis hin zu Adalbert Stifter, erörterte die Elemente poetischen Schreibens und begab sich auf einige atemberaubende Expeditionen ins eigene Romanwerk.« Volker Breidecker, Süddeutsche Zeitung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 142

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Uwe Timm

Von Anfang und Ende

Über die Lesbarkeit der Welt

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Uwe Timm

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Uwe Timm

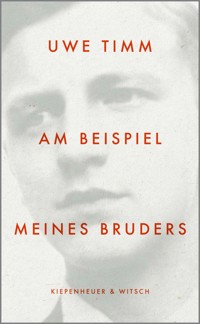

Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt Vogelweide, 2013, Freitisch, 2011, Am Beispiel eines Lebens, 2010, Am Beispiel meines Bruders, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, Der Freund und der Fremde, 2005, und Halbschatten, Roman, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis und 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille.

Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch

Der Mann auf dem Hochrad, Legende, 1984 Morenga, Roman, 1984. Der Schlangenbaum, Roman, 1986. Vogel, friss die Feige nicht.Römische Aufzeichnungen, 1989. Kopfjäger, Roman, 1991. Erzählen und kein Ende, 1993. Die Entdeckung der Currywurst, Novelle, 1993. Johannisnacht, Roman, 1996. Nicht morgen, nicht gestern, Erzählungen, 1999. Eine Hand voll Gras, Drehbuch, KiWi 580, 2000. Rot, Roman, 2001, Sonderausgabe 2005. Am Beispiel meines Bruders, 2003. Der schöne Überfluss. Texte zu Leben und Werk von Uwe Timm, hrsg. von Helge Malchow, 2005.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

»Der legendäre ›Adorno-Hörsaal‹ VI der Frankfurter Goethe-Universität war überfüllt. (…) Man saß auf Bänken und Pulten, alle Seitengänge und selbst die Zugänge waren verstopft. Zu hören waren in geballter Verdichtung fünf konzise poetologische Vorlesungen, die es in sich hatten. (…) Uwe Timm spannte einen Bogen vom biblischen Buch Genesis und der Offenbarung des Johannes über Goethe und Camus bis hin zu Adalbert Stifter, erörterte die Elemente poetischen Schreibens und begab sich auf einige atemberaubende Expeditionen ins eigene Romanwerk.« Volker Breidecker, Süddeutsche Zeitung

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

eBook © 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

ISBN978-3-462-30883-9

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

1. Über den Anfang

2. Anstöße

3. Fundsachen

4. Denkmalsturz

5. Über das Ende

Für Martin Hielscher