Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: mvg Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

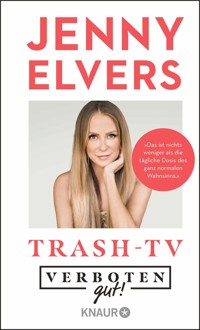

Ich liege auf dem harten Fliesenboden einer Restauranttoilette – mit dem Gesicht nach unten. Meinen Körper spüre ich nicht. Ich kann mich nicht bewegen. In ihrer Autobiografie erzählt Jenny Elvers von den Hintergründen ihrer Alkoholsucht, von ihren Beziehungen zu berühmten Männern, die sie in die Klatschspalten brachten und darüber, wie sie jahrelang dafür gearbeitet hat, ihren eigenen Weg zu finden und ihn zwischen Blitzlichtgewitter, Schlagzeilen und rotem Teppich nicht zu verlieren. Aufrichtig und bewegend berichtet die Schauspielerin von den Hochs und Tiefs, mit denen ihr Leben gepflastert ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

JENNY ELVERS

Wackeljahre

Mein Leben zwischen Glamour und Absturz

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

Originalausgabe

3. Auflage 2019

© 2018 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,

Nymphenburger Straße 86

D-80636 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: Silke Panten, Kerstin Dombrowski

Umschlaggestaltung: Isabella Dorsch

Umschlagabbildung: Caroline Zenker

Satz: inpunkt[w]o, Haiger (www.inpunktwo.de)

Druck: CPI books GmbH, Leck

eBook: ePubMATIC.com

ISBN Print 978-3-86882-667-8

ISBN E-Book (PDF) 978-3-86415-928-2

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86415-929-9

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.mvg-verlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Für Paul

Inhalt

Prolog

1 Amelinghausen

2 Mein Rockstar

3 Heidekönigin

4 Model in Japan

5 Auf der Schauspielschule

6 Erste Jobs im Rampenlicht

7 Eine hochprozentige Liebe

8 Schauspielkarriere

9 Gefühlschaos

10 Ich bin Mama!

11 Die Sucht

12 Entzug und Klinikalltag

Schiff ahoi!

Prolog

Ich liege auf dem harten Fliesenboden einer Restauranttoilette – mit dem Gesicht nach unten. Meinen Körper spüre ich nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Wie aus weiter Ferne höre ich, dass jemand meinen Namen ruft: »Frau Elvers! Ist alles in Ordnung? Frau Elvers!«

Erst ganz allmählich komme ich wieder zu mir. Merke, dass mein Kopf irgendwo zwischen dem strahlend weißen Toilettenbecken und einer grauen Trennwand liegt. »Frau Elvers?« Ich rappele mich auf, sodass ich zumindest wieder aufrecht sitze. Mein Kopf dröhnt. »Ja, alles okay!«, rufe ich und versuche, meiner Stimme etwas Fröhlich-Unbeschwertes zu geben. Jenny halt.

»Kann ich Ihnen helfen?«, fragt die Frau vor der verschlossenen Tür noch einmal. »Nein, alles gut!«, versuche ich sie abzuwimmeln und lausche nach draußen – in der Hoffnung, dass sie nun endlich geht, damit ich in Ruhe aufstehen kann. Aber die junge Frau ist hartnäckig. Unschlüssig steht sie vor meiner Tür. Ich sehe unter dem Türschlitz ihre schwarzen Ballerinas, die konsequent in meine Richtung zeigen. Dann endlich kommt Bewegung in die Füße. Sie drehen ab und ich höre, dass die Frau den Waschraum verlässt. Erleichtert hole ich tief Luft und schüttele vorsichtig meinen Kopf – als ob ich damit alles wieder an seinen Platz bringen könnte. Ordnung in mir. Ordnung in meine Gedanken. Tatsächlich bringe ich damit nur meine Frisur wieder einigermaßen in Form. Zumindest fühlt es sich so an. Nachdem ich eine Weile mit dem Rücken an die Trennwand gelehnt dagesessen habe, versuche ich vorsichtig aufzustehen. Meine Beine sind wackelig. Und meine Absätze hoch. Viel zu hoch, um jetzt ganz locker aufzustehen.

Weil es nicht anders geht, setze ich eine Hand auf die Klobrille, um mich abzustützen, und greife mit der anderen nach dem Türgriff.

»Ich bin schon wieder ohnmächtig geworden!«, hämmert es in meinem Kopf. Das passiert mir in letzter Zeit häufiger. Ganz plötzlich. Und ohne irgendeine Vorankündigung. Mir macht es Angst.

Heute ist der 17. September 2012. Vor einer halben Stunde saß ich noch mit Bettina Tietjen in ihrer DAS!-Sendung – bevor ich das Studio fluchtartig verlassen habe. Wir wollten eigentlich über meine neue Schmuckkollektion und meinen Auftritt bei NotrufHafenkante sprechen. Dabei kamen wir natürlich wieder zu meinem Dauer-Lieblingsthema: zum Wandel von der naiven Heidekönigin zur erfolgreichen Schauspielerin, Mutter und Designerin. Standardprogramm.

Aber mein Auftritt war nicht gut, das weiß ich selbst. Ich habe ein Glas umgestoßen, gelallt und ziemlichen Blödsinn geredet. Ich mag gar nicht daran denken. Denn sobald ich das tue, überschwemmt ein Schamgefühl-Tsunami meinen Körper. Ich versuche, mich damit zu trösten, dass DAS! nur eine Regionalsendung ist. Wer guckt das schon? In meinem Heimatort Rheinbach bei Bonn kennen die Leute das wahrscheinlich nicht einmal. Und mein Sohn Paul wird das sicher auch nicht sehen. Hoffe ich. Mein Interview war zwar keine Glanzleistung, ist aber nicht schlimm, rede ich mir deshalb ein, um das Desaster aus dem Kopf zu bekommen.

Unsicher trete ich aus meiner Kabine in den Vorraum und lasse mir am Waschbecken ein bisschen kaltes Wasser über meine Unterarme laufen. Ich bin froh, dass ich allein im Waschraum bin. In meinem Zustand habe ich lieber keine Zuschauer. Mir ist schlecht und so sehe ich auch aus. Ich fühle mich unwohl. Wegen der Sendung. Und auch so. Ich weiß ganz genau, dass ich ein Problem habe. Ein Problem, das gleichzeitig höchst peinlich und trotzdem ganz normal ist. Schließlich habe ich viele trinkende Kollegen – unendlich viele. Trotzdem will ich mich nicht als Alkoholikerin sehen. Das hat so etwas Heruntergekommenes. Ich hasse diesen Teil in mir, der immer stärker wird und inzwischen mein komplettes Leben bestimmt. Niedergeschlagen stütze ich mich auf dem Waschbeckenrand ab und bemühe mich, diese Gedanken beiseitezudrängen.

Stattdessen pudere ich mein Gesicht. Das lenkt mich von meinen unangenehmen Gedanken ab und gibt mir das Gefühl, wieder etwas schöner zu werden. So schön es eben geht mit meinen Hamsterbacken. Ich weiß selbst, dass ich aufgeschwemmt aussehe. Gerade würde ich mir am liebsten ins Gesicht kotzen. Weil ich diese Jenny nicht mag. Die so schwach und so verlogen ist. Die sich ständig wie eine alte Frau fühlt, weil ihr jeder einzelne Knochen wehtut. Die morgens zittert und würgt – bis sie endlich das erste Gläschen Sekt intus hat. Die immer wieder ohnmächtig wird. Und stets so tut, als wäre alles super. Obwohl sie genau weiß, dass gar nichts super ist.

Vorsichtig tupfe ich Lipgloss auf meinen Mund und lege ein wenig Rouge auf die Wangen. Es wirkt. Schwuppdiwupp, ist mein Elend schon nicht mehr ganz so groß. Zumindest sehe ich wieder einigermaßen ansehnlich aus. Hoffe ich. Denn draußen warten bestimmt schon eine Freundin auf mich und eine Journalistin, die ich schon sehr lange kenne. Ein Klatschreporter-Urgestein quasi. Ihr muss ich jetzt nicht unbedingt in Kotzgrün begegnen. Nein! Ich werde gleich so fröhlich und gut gelaunt wie immer auflaufen.

Wir wollen gemeinsam Sushi essen. Hier im Restaurant von Stefan Henssler. Das Sushi schmeckt hier großartig – das weiß ich von vorangegangenen Besuchen. Auch wenn ich heute bestimmt kaum etwas essen werde. Inzwischen komme ich ganze Tage ohne Essen aus. Stattdessen trinke ich ja genug …

Falscher Gedanke, korrigiere ich mich. Ich bin fröhlich! Ein Sonnenschein!

Und jetzt muss ich raus hier.

Als ich in den Speisesaal trete, steht da eine junge Bedienung mit schwarzen Ballerinas. Sie sieht mich besorgt an: »Geht es Ihnen gut?« Aha. Sie war die Frau, die meinen Namen gerufen hat. Ich erkenne auch ihre Stimme und lächele sie freundlich an. »Ja, alles super! Ich bin hier mit zwei Freundinnen verabredet«, flöte ich, woraufhin sie mich zielsicher zu unserem Platz führt. Meine Freundin und die Journalistin kommen ebenfalls gerade erst an. Das ist gut. Dann haben sie von meinem Malheur auf dem Damenklo nichts mitbekommen. Küsschen links und rechts. Ein netter Spruch. Ein kurzer Lacher. Ich bin zurück in meiner scheinbar heilen Welt. Doch wir haben uns kaum gesetzt, da klingelt mein Handy. Goetz. Mein Mann, der gleichzeitig mein Manager ist. Wobei ich neuerdings häufiger denke, dass das keine ganz ideale Kombination ist.

»Das war nicht gut!«, ist das Erste, was er sagt. Aber das sagt er ja oft. Ich wiegele ab. Es ist doch nur eine Regionalsendung. Die hat überhaupt nicht so viele Zuschauer. Doch leider lässt er nicht locker: »Das Internet läuft schon heiß. Wir müssen reagieren.« Mir wird schlecht. Was heißt das? Reagieren? »Am besten, du kommst sofort nach Hause«, schlägt er vor – dabei klingt es eher wie ein Marschbefehl.

»Aber ich habe doch morgen noch einen Pressetermin in Hamburg«, widerspreche ich. Goetz bleibt stur. »Komm nach Hause!«

Aber so bin ich nicht. Ich habe der Produktionsfirma zugesagt, dass ich zu dem Pressetermin erscheinen werde, also werde ich morgen auch da sein. Deshalb mache ich mich nach dem Essen tatsächlich nicht auf den Weg ins Rheinland, sondern nehme ein Taxi zu meinem Hotel. Dabei brummt und vibriert mein Handy beinahe im Sekundentakt. Ein paar der Nummern kenne ich. Sie gehören Journalisten, mit denen ich schon häufiger zu tun hatte. Die üblichen Verdächtigen: BILD, Bunte, Gala, RTL. Ich ahne natürlich, dass sie von mir wissen wollen, was mit mir los war beim NDR. Ich überlege, dass ich ihnen etwas von verdorbenem Sushi erzählen könnte, gehe aber trotzdem lieber nicht ran.

Im Hotel angekommen, lege ich mein Telefon beunruhigt auf das Nachtkästchen. Dieses winzige Gerätchen. Wie groß ist es? Zwölf mal sechs Zentimeter? Mit dem Gewicht einer Tafel Schokolade. Gerade fühlt es sich jedoch an, als würde es den kompletten Raum füllen. Und genau genommen tut es das ja auch. Locker. In diesem kleinen Apparat steckt – dank Internetzugang – die ganze Welt. Und damit nun auch mein DAS!-Auftritt. Kurz überlege ich, ihn mir anzusehen. Aber dann lasse ich es. Das wäre nicht gut, das weiß ich schon. Zumal die Medien und die sozialen Netzwerke inzwischen wahrscheinlich auf ihre eigene Weise darauf reagiert haben. Es ist besser, man liest nicht, was so über einen geschrieben wird. Aus diesem Grund google ich auch meinen Namen nicht. Nie. Und heute erst recht nicht.

»Toll gemacht, Jenny!«, denke ich und spüre dabei erneut eine grenzenlose Wut auf mich. Wegen meines elfjährigen Sohns Paul, der diesen peinlichen Auftritt nun wahrscheinlich auch sehen wird. Oder sogar schon gesehen hat. Ein Gedanke, den ich kaum ertrage. Den ich kaum aushalten kann. Warum bin ich bloß in diese dämliche Sendung gegangen? Ich habe doch gemerkt, dass es mir nicht gut geht!

Dabei hatte ich vor der Sendung gar nicht so viel getrunken. Ein Gläschen Sekt auf der Bahnfahrt von Berlin nach Hamburg. Ein Piccolo im Hotelzimmer. Ein Schluck Wodka kurz vor der Sendung. Den Wodka hatte ich mir noch schnell an der Tankstelle gekauft. Der Fahrer, der mich zum NDR bringen sollte, war so freundlich, kurz zu halten …

Schon in der Maske war mir irgendwie schwummerig. Hätte ich da nicht schon behaupten können, ich hätte verdorbenen Fisch gegessen? Nein! Stattdessen torkele ich in die Sendung. Und Frau Tietjen? Hätte die nicht sagen können: »Frau Elvers-Elbertzhagen, so können Sie nicht vor die Kamera!« Hätte nicht irgendetwas passieren können, das mich daran gehindert hätte, in diese Sendung zu schwanken?

Ich lehne meinen Kopf an die große kühle Glasscheibe meines Hotelzimmers. Mein Blick fällt nach draußen in den minikleinen Park vor dem Haupteingang.

Ich schlafe erst sehr spät – und mithilfe von Schlafmitteln plus Alkohol – ein.

Am nächsten Morgen werde ich wach, weil mir schlecht ist. Ich würge, doch es kommt nichts. Trockenkotzen nennen Alkoholiker das. Ich würge und schwitze und zittere, dass ich nicht einmal die Zahnpasta auf die Bürste bekomme. Also zuallererst einen Sekt. Das hilft. Schlagartig bin ich ruhig und die Würgerei hört auf. Ich schalte mein Handy ein. Sofort klingt und brummt es, ohne aufzuhören. Knapp 200 Nachrichten! Ich höre sie gar nicht ab, sondern rufe stattdessen meinen zuständigen Pressemenschen in Goetz’ Firma an. Er muss mir jetzt raten, was ich machen soll, denn mein Kopf ist wie leergefegt. Goetz hat offenbar nicht übertrieben. Scheiße! Scheiße! Scheiße!

»Wir schießen jetzt nicht aus der Hüfte«, sagt mein Berater mit ruhiger Stimme. Dabei höre ich seine Anspannung heraus. »Bleib erst einmal im Hotel.«

»Aber das geht doch nicht! Der Pressetermin!«

»Wir lassen uns etwas einfallen.«

Doch das will ich nicht. Ich fühle mich meiner Produktionsfirma verpflichtet. Immer. Ich bin Perfektionistin. Die sollen sich auf mich verlassen können. Deshalb höre ich wieder nicht auf das, was mir geraten wird, sondern fahre zu dem Termin. Dabei nehme ich mir fest vor, ausschließlich Fragen zum Film zu beantworten. Sonst nichts. Nur zum Film!

Aber ganz ehrlich: Für den Film interessiert sich auf dieser Pressekonferenz eigentlich niemand. Alle Journalisten wollen nur wissen, was bei DAS! los war. Ich hätte tatsächlich nicht kommen sollen … Rückblickend hätte man in diesem Moment auch sagen können: »Sorry, ich war betrunken, kommt nicht wieder vor.« Ich hätte in Ruhe und ohne Presse einen Entzug machen können. Das wäre durchaus eine Option gewesen.

Kurz darauf sitze ich am Flughafen – in einer entlegenen Ecke mit Blick auf das Rollfeld. Ich möchte jetzt nicht gesehen werden. Möchte keine Babys für irgendwelche Fotos auf den Arm gedrückt bekommen. Sonst liebe ich das. Jetzt aber kann ich es nicht. Ich würde nur in jedem Gesicht lesen wollen, ob der dazugehörige Erwachsene mein Lall-Video gesehen hat. Ich schäme mich. Unendlich. Noch nie zuvor habe ich mich so sehr geschämt. Alkoholismus ist eine Krankheit für Asoziale, für Schwache, für Leute mit einem schlimmen Schicksal. In diesem Moment bin ich so verzweifelt, dass ich mir wünsche, ich hätte stattdessen zwei Beinbrüche, einen Herzinfarkt, irgendetwas, wofür die Menschen Verständnis haben. Mein Problem dagegen ist hausgemacht. Und irgendwie lausig.

Mein Flug wird aufgerufen. Einmal. Noch einmal. Es interessiert mich nicht. Ich kann mich jetzt nicht in die Schlange stellen. Ich schaffe das nicht. Goetz ruft an. »Steig ein!«, fleht er.

»Ich kann nicht.«

»Du musst nach Hause kommen!«

»Kennt Paul das Video?«

»Ja, er hat es gesehen.«

Ich kann nicht nach Hause.

Mein Flieger startet. Ich sehe ihm dabei zu.

Wieder das Telefon. Goetz. »Wir haben deinen Flug umgebucht. Du musst jetzt nach Hause kommen!« Und dann sagt er noch, es sei alles eingeleitet.

»Alles eingeleitet? Was heißt das?«

»Du wirst einen Entzug machen. Du musst jetzt nach Hause kommen.«

Einen Entzug? Ich kann in keinen Flieger steigen. Stattdessen sitze ich beinahe den ganzen Tag auf meinem Fensterplatz am Hamburger Flughafen und starre nach draußen. Mittlerweile ist es dunkel. Als der Check-in für den letzten Flieger nach Köln-Bonn beginnt, ruft meine Mama an: »Jenny, Süße, du musst jetzt einsteigen! Du musst jetzt zu Goetz fliegen! Er hat dir einen Platz gebucht. Bitte, steig in diesen Flieger.«

Und dieses Mal lasse ich mich tatsächlich überreden. Auf meine Mama höre ich. Auf meine kleine starke Mama. Mit gesenktem Kopf stelle ich mich zwischen die Wartenden und lasse meine blonden Haare wie einen Vorhang vor mein Gesicht fallen. Ich hoffe, dass mich keiner erkennt. Gleichzeitig wünschte ich, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Bis vor die Sendung. Oder noch besser: bis vor diese Krankheit. Ich überlege, wann genau es überhaupt angefangen hat. Wann aus dem lustigen Bauchkribbler dieses unbeherrschbare Monster geworden ist. Da ruft meine Mama noch einmal an: »Fliegst du jetzt?«, vergewissert sie sich.

»Hm«, brumme ich.

»Gut!« Kurzes Schweigen. Ich spüre, dass auch meine Mutter um Fassung ringt. Dann sagt sie: »Jetzt wird alles gut.« Mir steigen die Tränen in die Augen. Und plötzlich habe ich das Bedürfnis, zu ihr zu fahren. In meine Heimat. Und in eine Zeit, in der meine Welt noch heil war und ich völlig unbeschwert.

1

Amelinghausen

Kaum jemand weiß wahrscheinlich, wo Til Schweiger aufgewachsen ist. Oder Lena Gercke. Oder Helene Fischer. Aber das beschauliche Dörfchen Amelinghausen in der Lüneburger Heide – das kennt, dank mir, fast jeder. Zumindest jeder, der ab und zu mal in Boulevard-Blätter schaut. Dabei bin ich gar keine echte Amelinghausenerin. (So viel zur Glaubwürdigkeit von Wikipedia!) Tatsächlich wurde ich am 11. Mai 1972 in Lüneburg geboren. Streng genommen bin ich also Lüneburgerin.

Meine Mutter arbeitete dort Anfang der 70er-Jahre als Krankenschwester, mein Vater als Konditor. Die beiden hatten sich in einer Milchbar kennengelernt. Diese Läden waren damals offenbar ziemlich angesagt: Cafés, in denen kein Alkohol ausgeschenkt wurde. Mein Vater spazierte da rein, sah sich um und entdeckte meine Mutter an der Bar. Er erinnert sich noch heute gern daran und sagt dann immer: »Es waren ganz viele Mädels in dem Laden. Aber deine Mama war die Schönste. Und sie hatte Hotpants an!« Wer genau da wen angesprochen hat, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es mein Vater war, der den ersten Schritt getan hat. Und schwuppdiwupp, war Mama schwanger. Mit 17! Trotzdem schwören heute beide, ich sei ein Wunschkind gewesen.

Ich lass das mal so stehen …

Mein Papa war damals übrigens »schon« 20. Die beiden überlegten sich, dass ich Tanja heißen sollte – natürlich vorausgesetzt, ich würde ein Mädchen. Aber dann sahen sie sich in der Lüneburger Stadthalle Brechts Dreigroschenoper an und plötzlich meinte mein Vater: »Sie muss Jenny heißen! Wie die Seeräuberbraut aus der Oper.« Und er hat sich durchgesetzt. Papa träumte offenbar von einem richtigen kleinen Wildfang. Und den hat er auch bekommen. Ich konnte schon als Kind kaum eine Minute stillsitzen.

In meinen ersten Lebensjahren wohnten wir in einem kleinen Mehrfamilienhaus in direkter Nachbarschaft zum Verein für Leibesübungen. Und das war gut so! Mein Kinderarzt hatte nämlich festgestellt, dass ich ziemliche X-Beine hatte, und drohte damit, mich in eine Gipshose zu stecken. Meine Mutter war entsetzt: Ihr Mädchen in einer starren Gipshose! Sie ahnte wohl, dass die bestenfalls vom Arzt bis zu unserer Haustür halten würde. Ich war wirklich ziemlich lebhaft. Eine echte Jenny-Seeräuberbraut eben. Meine Mutter war bereits froh, wenn meine Haarspangen nach dem Kindergarten noch ungefähr da hingen, wo sie sie am Morgen hingeklemmt hatte.

Deshalb meldete sie mich beim Ballett an, in der Hoffnung, dass meine Beine sich durchs Tanzen richten würden. Ich fand das großartig! Mit vier – mitten in meiner ersten Rosa- Phase – durfte ich Tutu und Dutt tragen. Das gefiel mir! (Und im Nachhinein hat die Balletttanzerei offenbar sogar geholfen – zumindest hat sich nie wieder jemand über meine X-Beine beschwert.)

Kurz vor der Einschulung wurde ich dann tatsächlich Amelinghausenerin.

Meine Eltern wollten damals zu meinen Großeltern ziehen, weil denen ihr Haus allmählich zu groß wurde. Wir sollten uns die obere Etage als Wohnung ausbauen. Aus Sicht meiner Eltern hatte das außerdem den Vorteil, dass meine Großeltern dann gelegentlich auf mich aufpassen konnten. Meine Eltern arbeiteten sehr viel und zu höchst kinderunfreundlichen Zeiten: Meine Mutter hatte Schichtdienst im Krankenhaus und mein Vater ging als Konditor meist schon mitten in der Nacht aus dem Haus. Da war es ideal, wenn ich an den kritischen Tagen zu meinen Großeltern konnte oder zu meiner Tante. Die wohnte nämlich nebenan – zusammen mit meinem Onkel und meinen beiden Cousinen, die nur zwei und vier Jahre älter waren als ich.

Natürlich kannte ich Amelinghausen bereits von unseren zahlreichen Familienbesuchen. Schließlich lag es nur etwa 25 Kilometer von Lüneburg entfernt. Ein kuscheliges Dorf mit viel Backstein, etwa 4000 Einwohnern und einem winzigen Bahnhof, an dem allenfalls mal ein Güterzug hielt – und auch das eher selten. Für ein kleines Mädchen wie mich hatte Amelinghausen trotzdem das Zeug zum Paradies. Es gab Pferdehöfe, jede Menge Spielkameraden, diverse Tanz- und Gesangsvereine, sogar eine Ballettschule und ein idyllisches Waldschwimmbad, zu dem ich von unserem neuen Zuhause aus problemlos mit dem Fahrrad fahren konnte. Problemlos zumindest auf dem Hinweg – da ging es nämlich bergab. Der Rückweg war ganz schön anstrengend.

Meine Eltern waren eher locker. Und echte Paradiesvögel auf dem Land. Rein optisch waren sie definitiv in den 70ern hängen geblieben. Auch was meine Erziehung anging. Die fiel eindeutig unter »antiautoritär«. Hausarrest kannte ich nicht. Starre Regeln auch nicht. Anders als die meisten Kinder aus dem Dorf musste ich auch nicht zu Hause sein, sobald die Laternen abends angingen. Ich durfte den ganzen Tag mit meinen Cousinen oder den Kindern aus dem Dorf herumtollen. Was sicher auch daran lag, dass meine Eltern ziemlich beschäftigt waren – entweder mit dem Ausbau des Hauses oder mit ihren Jobs. Dementsprechend habe ich früh gelernt, mich allein zu beschäftigen und zumindest kleinere Probleme selbst zu lösen. Ich gehörte eindeutig zu den Kindern, die so wenig Umstände wie möglich machen wollten. Dafür freuten sich immer alle, wie aufgeschlossen, freundlich und unkompliziert ich war. Das habe ich damals offenbar für alle Zeiten verinnerlicht: Sei aufgeschlossen, freundlich und unkompliziert – dann sind alle mit dir zufrieden.

Daher dauerte es auch nicht lange und ich kannte jeden im Ort: die Bauern, die uns auf ihren Traktoren mitnahmen, den Kassierer im Supermarkt, den Fleischer und die nette Frau aus der Apotheke, die mir immer Traubenzucker schenkte, wenn ich bei ihr war. Meine kleine heile Welt. Noch heute bin ich überzeugt, dass es für Kinder perfekt ist, auf dem Land groß zu werden. Zumindest bis zur Pubertät …

Zu Hause durfte ich Katzen halten, Kanarienvögel und Kaninchen. Mich machte es immer glücklich, viele Tiere um mich zu haben. Ich konnte mit ihnen kuscheln und war nie allein. An ein Kaninchen erinnere ich mich noch heute besonders gut: Muckel. Den hatte ich von einem Jungen aus dem Dorf geschenkt bekommen – als angebliches Zwergkaninchen- Baby. Tatsächlich war Muckel aber ein Deutscher Riese. Das sind diese Riesenviecher, die locker acht Kilogramm auf die Waage bringen. Mein Muckel hat gerade so in meine Kinder-Schubkarre gepasst, in der ich ihn dann immer durch die Gegend gefahren habe. Papa musste ihm schließlich sogar einen neuen Stall bauen, weil der eigentliche Kaninchenkäfig für Muckel zu klein war.

Ich war ein großer und leidenschaftlicher Kümmerer und habe jedes Tierchen liebevoll versorgt. Einmal habe ich sogar einen kleinen Spatzen gefunden, der aus dem Nest gefallen war. Für ihn zerteilte ich mehrmals am Tag Regenwürmer (Igitt!!!), um sie ihm dann mit einer Pinzette in den Schnabel zu schieben. Aber es hat sich gelohnt: Mein kleiner Spatz hat überlebt! (Später habe ich meinen Fürsorgetrieb dann vermutlich an meinen Männern ausgelebt. Zumindest legt meine spätere Partnerwahl diesen Verdacht nahe …)

Wenn wir mal verreist waren, kümmerten sich unsere Verwandten um die ganze Bande. Und wir waren oft verreist. In den Ferien sowieso und auch häufig am Wochenende. Meine Eltern waren begeisterte Camper. Wir waren fast immer mit unserem Zelt unterwegs. Quer durch Europa.

Am besten erinnere ich mich an eine Reise nach Saint- Tropez – ebenfalls mit dem Zelt natürlich. Mich faszinierten schon damals die schicken Yachten. Die Menschen dahinter. Die luxuriösen Hotels. (Die ich allerdings nur von außen sah.) Jeden Tag schien die Sonne und es gab einen endlos weißen Sandstrand, an dem dunkelhäutige Männer Schmuck und Coca-Cola verkauften. Das fand ich damals wahnsinnig exotisch.

Mein Vater und ich wurden durch die Sonne blitzschnell schlohweiß auf dem Kopf und dunkelbraun überall sonst. Nur meine Mutter bekam kaum Farbe ab und ärgerte sich in jedem Urlaub aufs Neue darüber. Papa und ich machten uns einen Spaß daraus, ständig unsere gebräunten Unterarme neben ihre zu halten. Das war ein jedes Jahr wiederkehrender Familien-Urlaubsspaß!

Ich habe wirklich hauptsächlich schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Mal abgesehen von dem Moment, als ich merkte, dass meine Fahrradbremsen nicht funktionierten – bergab! –, und ich mit Karacho über die Mauer unserer Nach-barn flog und mir bei der Landung gleichzeitig vier Zähne ausschlug.