Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Murmann Publishers

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

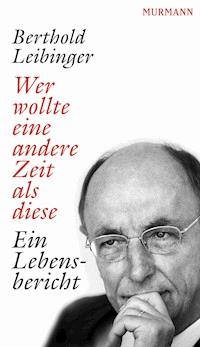

Berthold Leibinger hat ein bedeutendes Unternehmen der Hochtechnologie aufgebaut und sich darüber hinaus um das Wohl des Standorts Deutschland in höchstem Maße verdient gemacht. Nun legt er seine Erinnerungen vor. Leibingers Größe und Bedeutung bemisst sich nicht nur an den ökonomischen Erfolgen der von ihm aufgebauten Firma TRUMPF. In seiner Lebensgeschichte geht es auch um Geist und Persönlichkeit, um den Dienst an der Sache und an der Gemeinschaft. Diesen Beitrag zur Gesellschaft in einer schnöden Aufzählung zu messen würde die Bedeutung dieses Mannes nicht erfassen. Der Geist ist der Gestalter der Geschichte. Leibinger präsentiert sein Leben als historischen Bericht, der summiert und bilanziert. Diese Summe ist nicht nur ökonomisch messbarer Reichtum, denn Leibingers Leben ist so reich wie die Summe seiner vielfältigen Interessen, die er doch einem leidenschaftlichen Lebensauftrag unterordnet: sein Familienunternehmen TRUMPF durch gute wie schlechte Zeiten dynamisch und umsichtig zu führen. Es gelang ihm, in 45 Jahren aus einem kleinen Familienunternehmen mit rund 200 Mitarbeitern einen Weltmarktführer mit heute rund 8000 Mitarbeitern und 1,66 Milliarden Euro Umsatz zu formen. Wenn Berthold Leibinger seinen Lebensbericht vorlegt, dann tut er dies aufrichtig vor seinen wenigen Niederlagen und den vielen Erfolgen und wählt Demut als die angemessene Haltung der Memoria.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 324

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Berthold Leibinger

Wer wollte eine andere Zeit als diese

Ein Lebensbericht

Inhalt

1945, die Stunde null – Quo vadis?

Kindheit und Krieg

Die Kunsthandlung

Die Schule beginnt

Korntal

Der Luftkrieg

Einmarsch der Franzosen

Deutschland 1945 – Neubeginn und Ausbildung

Die Schule 1945 bis 1950

Das Abitur – Doris Schaible

Lehre und Studium

Diplomarbeit

TRUMPF, Heirat, Erlebnis USA

Glück in Amerika – und Abschied

Der Anfang bei TRUMPF

Christian Trumpf

Japan – ein Erlebnis. Und harte Arbeit

Schöner Wohnen

Der Vertrieb – das Paradestück von TRUMPF

Die Familie

Geschäftsführer und Teilhaber

1967 – Der große Sprung, die NC-Maschine

Das Jahr 1968

Christian Trumpf will ausscheiden

TRUMPF ohne Christian Trumpf

Die Familie – Ansporn, Freude, Leid

Die neue Fabrik – Zu neuen Ufern

Zeit für Politik?

Neuorientierung nach 1973

Tochtergesellschaften im Ausland

Erwerb der Mehrheit

Der TRUMPF Laser

Der Festkörperlaser

Die Kinder wachsen heran

Deutschland vor der Wende

Kammern und Verbände

Der VDMA und die Wiedervereinigung

Der VDMA in Asien und die Deutschen Häuser

Die Krise und das VDMA-Jubiläum zum hundertjährigen Bestehen

Der Weg aus der Krise

Menschliche Begegnungen und Aufsichtsräte

Bei BMW

Die Deutsche Bank

Die BASF

Die Stiftung und unser anderes Leben

Literatur und Musik – Eckpunkte unseres Lebens

Großer Erfolg nach langen Mühen

Ehrungen und Auszeichnungen

Die Nachfolge

Die unbegreifliche Krise

Summe des Lebens

Anhang

Bild- und Quellennachweis

Über den Autor

Impressum

1945, die Stunde null – Quo vadis?

Da standen wir, vielleicht hundert Buben, 11 bis 16 Jahre alt, an einem trüben Oktobermorgen im Hof unserer Ulrich-von-Hutten-Oberschule in Korntal. Der Ruf, dass die Schule wieder beginnen würde, hatte nicht alle erreicht, und die, die älter als 16 waren, waren noch Soldat gewesen – viele in Gefangenschaft oder tot.

Zwei Lehrer waren da – Wilhelm Simpfendörfer und Fräulein (das gab es damals noch) Pröbius. Die alten Hilfslehrer, die uns im Krieg unterrichtet hatten, waren, aus welchen Gründen auch immer, nicht erschienen. Einige jüngere dagegen durften wegen ihrer politischen Vergangenheit nicht kommen. Simpfendörfer, Mathematiker und mit einem mächtigen Kopf und Leib ausgestattet, war vor 1933 Politiker im Christlichen Volksdienst gewesen. Später machte er Karriere in der CDU und wurde Kultusminister – übrigens als Nachfolger von Theodor Heuss. Vorerst erklärte er uns, dass er sich freue, uns nach sechs Monaten wiederzusehen. Alles sei freilich nun ganz anders, und wir fingen jetzt mit Gottes Hilfe wieder neu an. Pröbius, die Gute, stand dabei und sagte nichts. Sie war Zeichenlehrerin, eine feine Person. Sie mochte mich, allerdings habe ich sie in meinen Flegeljahren ein paarmal schlecht behandelt, wofür ich mich heute noch schäme. Es ist eigenartig – Jugendsünden kann man einfach nicht vergessen.

Was Simpfendörfer wirklich sagte, weiß ich nicht mehr. Aber so ähnlich wird er geredet haben, hier in Korntal, der nun wieder ganz pietistischen Gemeinde. Über dem Haupteingang unserer Schule stand »Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang«. In der Hitler-Zeit hatten Lausbuben das »s« in »Weisheit« in ein »ch« verwandelt. Das war auch so gemeint.

Ulrich-von-Hutten-Oberschule in Korntal. Dort war ich von 1941 bis 1950.

Da standen wir, gerade einmal 14 Jahre alt, meine alten Schulfreunde Karl August Zeller, Helmut Flohr, Kurt Killinger, Roland Seyfert, Gunther Gommel und andere, und aus Weichheit war nun wieder Weisheit geworden. Wir kamen aus unterschiedlichen Familien. Die Väter waren Lehrer oder Beamte, Pfarrer, mittlere Angestellte oder Kunsthändler, wie mein Vater. Hitler und seinen Ideen näher oder ferner stehend. Solides Bürgertum, in das deutsche Schicksal verwoben, zuerst aber um das eigene Wohl besorgt.

Was war in unseren Köpfen übrig nach zwölf Jahren Propaganda? In den abstrusen Vorstellungen Hitlers waren wir doch die geborenen »Werwölfe«, also diejenigen, die den Krieg – auch nach der deutschen Niederlage – im Untergrund fortsetzen würden. Nach zwölf Jahren Indoktrination, zwölf Jahren Großdeutschland, Heldentum und Sieg und Führerstaat – und nun: Sollten wir weiterhin »hart wie Krupp-Stahl, flink wie Windhunde und zäh wie Leder« sein? So, wie es in unserem Führerzimmer im Haus der Hitlerjugend, dem sogenannten HJ-Heim, an der Wand geschrieben stand? Wie oft hatten wir die Worte des Führers gehört und auch bei den unzähligen Feiern im vergangenen Großdeutschland melodramatisch vorgetragen? Nichts war geblieben.

Hinter uns lagen sechs Jahre Krieg. Zu Anfang Siege und militärische Triumphe, die uns begeisterten. Dann aber wurde der Krieg zunehmend fühlbarer. Väter, Brüder, Freunde auf den immer zahlreicheren Kriegsschauplätzen, immer wieder Todesnachrichten. Ich höre noch heute den Schrei unserer Nachbarin an einem Sommernachmittag, als die Nachricht kam, dass der ältere Sohn gefallen war. In Afrika.

Der Bombenkrieg begann, er wurde immer heftiger. Am Anfang sammelten wir Granatsplitter der Flakabwehr. Später hantierten wir mit Blindgängern von Brandbomben (und einige verloren ihr Leben dabei, denn die Engländer hatten begonnen, in die Brandbomben Sprengsätze einzubauen). Bombennächte im Keller, später im sicheren Stollen des Gipswerks (wichtig war nur, rechtzeitig hinzukommen), Raunen über Schlimmes in Konzentrationslagern – jeder wusste, dass es solche gab. Das alles lag hinter uns. Werwolf? Kein Gedanke daran. Hitler war tot, in jeder Hinsicht.

Dann die Begegnung mit den einmarschierenden Franzosen und den nachrückenden Amerikanern, auf die jeder hoffte, denn die Franzosen waren anfänglich schlimm. Die Amerikaner schienen aus einer anderen Welt zu kommen. Aus einer besseren, das sah man. Ausgeruht, überlegen, wohlgenährt, bestens ausgerüstet. Welcher Kontrast zu dem hungrigen, abgerissenen, zerstörten, grauen und verfemten Deutschland.

Schmerzte uns die totale Niederlage? Beschämten und erschütterten uns die Nachrichten und die Bilder aus den aufgefundenen Konzentrationslagern? Wir sprachen nicht darüber. Ich kam aus einem Elternhaus, das den Nationalsozialismus immer abgelehnt hatte. Andere hatten Eltern, die »dafür« waren. Jetzt waren wir alle gleich und dachten nur an den nächsten Tag und unseren leeren Magen. Die Plakate der Besatzungsbehörde hatten wir gelesen. Ausgangsverbot, Fraternisierungsverbot, beginnende Re-Edukation des deutschen Volkes. Keinem von uns war aus Sicht der Sieger zu trauen. Das wussten wir. Aber ging es uns unter die Haut? Verfielen wir in Trübsinn? Nein. Das Dritte Reich war weggefegt, und überall regte sich der Wille zum Leben, zum Über-Leben. »Wir fangen an« ist das erste Büchlein, das mein angeheirateter Onkel Fritz Gundert in seinem Kinderbuchverlag auf schlechtem Papier drucken konnte. Mit Beiträgen von Albrecht Goes und Hermann List.

Hinter mir lag ein arbeitsreicher Sommer. Unser Wohnhaus auf dem Tachenberg über Korntal war im April 1944 von einer Luftmine getroffen worden und zur Hälfte zerstört. Anfang Juli 1945 war unsere Familie nach abenteuerlicher Fahrt mit gefälschtem Passierschein aus Mühlheim im Donautal, wohin wir vor Kriegsende geflüchtet waren, zurückgekehrt. Wir kamen aus der französischen in die amerikanische Zone. Deshalb der Passierschein.

Auch mein Vater musste eine neue Existenz aufbauen. Mit dem Handel asiatischer Kunst, den er bis zum Krieg betrieben hatte, war es vorbei. Doch zunächst bauten wir mit eigenen Händen unser Haus wieder auf. Ein deutscher Baumeister hatte noch im Frühjahr 1944 mit der Hilfe einer Polin und eines Russen die Außenmauern wieder einigermaßen hergestellt. Wir mussten uns nun um das Innenleben kümmern – Fenster, Türen, Wände. Mein Vater, der Nichtraucher, hatte mit seinen angesammelten Tabakvorräten einen alten Gipsermeister gewonnen, der die Wände verputzte.

Den Gips konnten wir im zehn Kilometer entfernten Eltingen »organisieren«. Im dortigen Gipswerk konnte jeder Besucher einen Sack Gips erwerben. Meine Mutter, ihre Schwester und ich zogen mit zwei Leiterwagen zwölf Mal nach Eltingen. Besonders schwierig war die Überquerung der Autobahn bei Ditzingen. Die Brücke, wenige Tage vor Kriegsende gesprengt, lag auf der Landstraße. Wir mussten auf steilen Rampen die schweren Gefährte mühsam nach oben ziehen und wieder nach unten bugsieren. Woher mein Vater Glas und Fensterrahmen bekam, ist mir noch immer ein Rätsel. Er war ein liebenswürdiger Mann und hatte unsere Handwerker immer gut behandelt. Das mag geholfen haben.

Einmal in diesem Sommer hat er freilich die Contenance verloren. Er und ich waren die Handlanger für alle Gewerke und besonders für das des Gipsers. Dazu kam, dass unser Haus auf einem Hügel stand und alles Material von der Straße über etwa 70 Meter Entfernung und über viele Treppen von Hand heraufgetragen werden musste. Wir hatten eigentlich immer Hunger. Auch der Gipsermeister, der mitverpflegt werden musste, sorgte dafür. Einmal kam mein Vater in die Küche und bat meine Mutter um irgendetwas Essbares. Es sei einfach nichts da, sagte sie. Im aufsteigenden Zorn warf er einen leeren Teller an die Wand. »So weit haben wir es also gebracht!«, schrie er. Ich stand erschreckt und voll Scham dabei.

Und nun also sollte die Schule wieder beginnen. Ein erstes Stück Ordnung in einem neuen Leben. Was würde dieses Leben uns bringen?

Kindheit und Krieg

Wie weit erinnert man sich zurück? Was ist eigene Erinnerung, und was wird durch die Erzählungen der Eltern scheinbar erinnert?

Meine ersten beiden Lebensjahre wohnten wir in Stuttgart, in der Tübinger Straße, ganz im Zentrum. Als ich zwei Jahre alt war, kauften meine Eltern ein Einfamilienhaus in Weilimdorf, einer vom wachsenden Stuttgart geschluckten Gemeinde. Unser Haus lag auf dem Tachenberg, eigentlich näher bei Korntal, in einer schönen Umgebung mit Häusern in großen Gärten und noch viel freier Landschaft rundherum. Landwirtschaftlich betrachtet war es das schlechteste Gebiet in Weilimdorf. Man sagte, wenn einer einen Nachkommen enterben wolle, vermache er ihm ein Grundstück auf dem Tachenberg.

Unser Haus war nicht sehr groß. Keine Villa, ein schwäbisches Einfamilienhaus. Neben meinen Eltern und den später dazukommenden zwei Geschwistern wohnten noch meine Großmutter und die jüngste Schwester meiner Mutter, Tante Helene, im Haus, solange sie unverheiratet war. In den Anfangsjahren auch ein Hausmädchen. Später gab es dann sogenannte »Pflichtjahrmädchen«, die zu Hause schliefen.

Meine stolzen Eltern Anton und Emma Leibinger bei meiner Taufe.

Meine Kinderjahre waren herrlich. Ich hatte Freunde in der Nachbarschaft, Fritz Wiedenmaier und Gunther Helm, der letzte im Besitz eines Transportwägelchens aus Blech, das er von seinem Vater bekommen hatte – ein unentbehrliches Requisit bei unseren immer weiter reichenden Streifzügen. Wir stiegen über Zäune, erkundeten die unbebauten Grundstücke; einige hatten Gartenhäuschen, verlassene, in die man eindringen konnte. Wir bauten Laubhütten im nahen Wald – unbeschwerte Jahre bis zum Ausbruch des Krieges. Es gab keine wirtschaftlichen Sorgen, die Politik hatte mein Gemüt noch nicht erreicht.

Meine frühe Verbindung zu Japan: Meine Mutter mit mir im Kimono vor unserem neuen Haus 1932.

Im Hause liefen alle Fäden bei meiner klugen, gütigen Mutter zusammen. Aber da war noch die ernste, pietistisch geprägte Großmutter. Ihre strengen Maximen Fleiß, Bescheidenheit und Demut brachte sie nachdrücklich zu Gehör. Sie sanken in mich ein, auch wenn sie erst viele Jahre später wirkten. Jeder Anflug von Unbescheidenheit und hochfahrendem Wesen, zu dem ich aus ihrer Sicht neigte, wurde sofort bekämpft. Der Vater war in einer Familie dieses Zuschnitts eine Respektsperson. Sein Wort hatte nicht nur Gewicht. Es war entscheidend.

Die Kunsthandlung

Oft nahm mich meine Mutter nach Stuttgart mit, um unser Geschäft zu besuchen. Es war immer wie ein Besuch in einer Wunderwelt. Schon der Eintritt durch die Tür löste ein Klingeln von Glasstäben aus, die wunderbar tönten. Und dann japanisches Porzellan, hauchdünn die Tassen, chinesische Rollbilder, Buddha-Figuren, Schnitzereien in Rot und Gold, Cloisonné-Dosen, Netsuke, Inros, aber auch Seide, und das Ganze eingehüllt in den Duft chinesischen Tees. Auch solchen konnte man bei uns kaufen. Für Kinder gab es Wundermuscheln, die, ins Wasser geworfen, bunte Blumen aufsteigen ließen, und kleine Papierschirme.

Meine Mutter hatte das Geschäft oder die Urzelle davon in der Mitte der Zwanzigerjahre in Stuttgart gegründet. Sie war nach Realschule und Schneiderlehre auf der Kunstgewerbeschule gewesen. Theaterdekoration war ihr Metier. Durch die Beschäftigung mit einem Bühnenbild für Puccinis in Japan spielender Oper »Madame Butterfly« kam sie mit Ostasiatika in Berührung. Das kleine Geschäft im Königsbau, in bester Lage, aber in der zweiten Reihe, war wohl kein großer wirtschaftlicher Erfolg. Aber mein Vater kam in dieses Geschäft, interessierte sich für Ostasiatika und dann für die junge Frau. Vielleicht auch in umgekehrter Reihenfolge. Er, aus einer katholischen Familie aus dem Donautal stammend, das jüngste von sieben Geschwistern, hatte eine Lehre als Chirurgiemechaniker gemacht. Sein Vater, der schon 1896 eine kleine Fabrik für die Herstellung chirurgischer Instrumente gegründet hatte, verlangte dies von jedem seiner Söhne. Dann folgte eine kaufmännische Ausbildung. Sie führte ihn nach Stuttgart. Ein Bruder meines Vaters war Holzbildhauer in München, ein Onkel Architekturprofessor. In der Familie lebten immer Interesse an industrieller Produktion und Freude an der Kunst nebeneinander.

Mein Vater erkannte rasch, dass meine Mutter ein zu kleines Sortiment viel zu teuer einkaufte. Die Konkurrenz, die Firma Komor in der Breiten Straße, wäre eindeutig überlegen, meinte er. Sein Rat: Schließen oder versuchen, Komor zu kaufen. Herr Komor war ein alter Herr, ungarischer Jude, im diplomatischen Dienst gewesen, auch in Fernost. Seine beiden Söhne waren ungarische Konsuln, einer in Yokohama in Japan, der andere in Shanghai in China.

Meine Eltern suchten das Gespräch, es muss 1928 gewesen sein. Komor war interessiert zu verkaufen. Er ahnte Hitler. Sein Buch »Mein Kampf« war 1927 erschienen, und alles Kommende war darin zu lesen. Der Geschäftswert sollte 30 000 Mark betragen. Dazu kam das Warenlager.

Meine Eltern hatten das Geld nicht. Mein Vater ging zum Privatbankier Kapf in Stuttgart. Der sprach eine Stunde mit ihm und sagte ihm die nötige Summe zu. Kredit heißt Vertrauen. Das habe ich in meinem Leben oft erfahren.

Die Schule beginnt

Im September 1937 kam ich in die Schule in Korntal. Als wir uns im Schulhof sammelten und die Namen verlesen wurden, fühlte ich mich in einer Außenseiterrolle. Ich kannte keinen der künftigen Klassenkameraden. Unser Tachenberg, hoch über Korntal gelegen, war eine Welt für sich. Keiner der Familienväter vom Tachenberg arbeitete in Korntal. Alle fuhren mit dem Vorortzug in die Stadt – Richter, Anwälte, höhere Beamte, selbstständige Geschäftsleute waren sie. Auch mein Vorname passte nicht recht. Man hieß Eugen oder Fritz, Karl oder Hermann, aber doch nicht Berthold.

Der Schulweg war weit für einen sechsjährigen Buben, eine Dreiviertelstunde war ich zu Fuß unterwegs. Heimwärts habe ich immer die doppelte Zeit gebraucht. Es gab so viel zu sehen. Vor allem Baustellen haben mich immer fasziniert. Und dann der Hof des Auto- und Motorradhändlers Holzer.

1937 kam ich in die Schule.

In unserer Straße gab es zwei oder drei Autobesitzer. Unser Nachbar, Landgerichtsrat Müller, hatte einen Adler Trumpf Junior. Er wurde nur für Wochenendfahrten benutzt. Hanna Lachenmaier fuhr einen alten Hanomag. Der steile Tachenberg war ein Problem für das Gefährt. Die letzten 50 Meter musste man schiebend unterstützen. Aber der Verleger Dahm, sein Haus war in Sichtweite von uns, hatte einen Horch, ein Cabriolet. Wenn ich des Morgens glaubte zu ahnen, dass er bald in die Stadt führe, ging ich nur schleppenden Schritts voran, ohne Rücksicht auf die Schulglocke. Denn wenn er fuhr und mich sah, nahm er mich mit. Sternstunden für einen Buben meiner Art.

Unser Lehrer Weik war mein Ideal. Ein junger Mann mit einem Herz für Kinder. Er konnte aus der Kreide, mit der er an der Wandtafel schrieb, Köpfe schnitzen. Er schenkte mir einen, lange habe ich das gute Stück wie eine Reliquie gehütet. Ich war ein guter Schüler, denn ich mochte den Lehrer. Das ging mir immer so. War mir ein Lehrer sympathisch, war ich engagiert und hatte dann auch Erfolg. Leider galt auch die Umkehrung des Satzes. Diese Erfahrung habe ich später als Vorgesetzter auch in meine berufliche Welt übertragen. Immer habe ich versucht, meine Mitarbeiter für unser Tun zu begeistern. Oft ist es mir gelungen.

Korntal

Korntal, im Jahr 1819 von 68 Familien gegründet und mit königlichen Privilegien ausgestattet, war im 19.Jahrhundert ein Hort des württembergischen Pietismus. Die Gründer Korntals waren mit theologischen Tendenzen in der Landeskirche nicht einverstanden. Viele Pietisten wanderten deshalb nach Russland oder in die USA aus. König Wilhelm I. von Württemberg wollte dieser Auswanderung Einhalt gebieten, denn er erkannte, dass gute Leute das Land verließen. Und so kam es zur Gründung Korntals, des »heiligen Korntal«, wie es im ganzen Lande hieß. Die Gemeinde hatte eine Verfassung außerhalb der Landeskirche (und des Landesrechts) mit durchaus kommunistischen Zügen. Es gab gemeinsamen Grundbesitz, eine Gemeindehandlung, ein Gemeindegasthaus (im gemeinsamen Besitz aller Brüder und Schwestern, wie man sich nannte) und gleiche Grabsteine im Begräbnisgarten (wie man den Friedhof nannte). Die Kirche hatte keinen Turm, war aus Holz und hieß und heißt »der große Saal«. Die Häuser waren sehr leicht gebaut, weil Johann Albrecht Bengel, im 18. Jahrhundert Prälat in der Landeskirche und ein Vordenker des Pietismus, die Wiederkunft Christi für 1836 vorausberechnet hatte. 1937, als ich in Korntal zur Schule kam, standen die Häuser aus den Gründertagen immer noch. Ich weiß das bestimmt, denn wir Buben konnten zu viert oder fünft durch rhythmisches Anschlagen mit unseren Hintern an der Hauswand zum Beispiel das Haus des Bäckers Josua Banzhaf in gefährliche Schwingungen versetzen. Ein Nervenkitzel ganz besonderer Art. Der Bäcker schlief meistens, wenn wir von der Schule kamen, und beschimpfte uns dann fürchterlich, mindestens in dem Rahmen, der einem Frommen gesteckt ist.

Korntal war in meiner Schulzeit vom Pietismus geprägt, aber vom Nationalsozialismus durchzogen. Auf meinem Schulweg kam ich an einem Glaskasten der NSDAP vorbei, in dem der »Stürmer« ausgehängt war. Ich sah die Karikaturen und las die Überschriften. Ich verstand das alles nicht, was dort gezeigt und geschrieben wurde. Denn in meinem Elternhaus wurde oft über jüdische Kunden gesprochen, ganz anders als im »Stürmer«, der in jeder Ausgabe mit großen Lettern wiederholte: »Die Juden sind unser Unglück«.

Im pietistischen Korntal war der Nationalsozialismus – mindestens anfänglich – nicht auf allgemeine Ablehnung gestoßen. Die Zucht und Ordnung, die er postulierte, die vorgegebene Frugalität des Führers – der abends in seiner Schlichtheit angeblich nur einen Apfel aß – beeindruckten den einen oder anderen. Daneben aber standen das Bekenntnis zum Christentum, auch zur Bekennenden Kirche, und die Abscheu vor der Verfolgung der Juden.

Die Aufteilung in zwei Welten begleitete uns auch in der Schule. Wir hatten pietistische und nationalsozialistische Lehrer. Auch die Mitschüler kamen aus zwei Denkwelten. Wer »dafür« und wer »dagegen« war, konnte man schon nach wenigen Sätzen erkennen. »Dafür« deutlicher als »dagegen«. Denn die, die dem Dritten Reich reserviert gegenüberstanden, hatten sich Vorsichts- und Schutzmechanismen zugelegt, die sie nicht auffallen ließen. Auch als Acht- oder Zehnjähriger beherrschte man dieses schon.

In unserer Familie gab es einhellige Ablehnung. Meine Mutter hasste jede Art von öffentlicher Wichtigmacherei. Den Führerkult fand sie widerlich. Mein sensibler Vater entzog sich jeder Art von Teilnahme oder gar Verstrickung. Wir waren Außenseiter, schon durch die Beschäftigung mit Ostasiatika. Das passte gar nicht in die Blut-und-Boden-Welt, in der um Lebensraum gekämpft wurde, voller Helden mit schwieligen Händen und harten Gesichtern.

Es gab einen Onkel, einen Vetter meiner Mutter, den ich seiner kameradschaftlichen Art wegen sehr schätzte. Er war Gießerei-Ingenieur, nach dem Studium arbeitslos gewesen und dann in die SA eingetreten. Er war einer jener, die sich aus Verzweiflung von Hitler und seinen Ideen einfangen ließen. Bei einem politischen Streit im Hause meiner Eltern hatte die temperamentvolle jüngste Schwester meiner Mutter ihm eine Ohrfeige versetzt. Das war eine Familiengeschichte, die immer wieder erzählt wurde. Aber es war wahrscheinlich die stärkste Form der Opposition, die innerhalb der Familie vorgekommen ist.

1940 kam mein Jahrgang in die Hitlerjugend. Wir fieberten dem Tag entgegen, an dem wir »Pimpfe« im »Jungvolk« werden würden. Das war die Organisation für die Zehn- bis Vierzehnjährigen. Denn das hieß Uniform und Fahrtenmesser (am Gürtel zu tragen) und Geländespiele und mehr als ein Hauch von militärischem Gehabe. Dies alles bewunderten wir Buben.

Der Fähnleinführer in Korntal hieß Ferdinand von Stauffenberg und war ein Internatsschüler. Das Fähnlein umfasste alle »Pimpfe« Korntals. Es war in vier Jungzüge eingeteilt. Der Führer meines Jungzugs hieß Gerhard Bengel. Er war ein Urenkel des Prälaten Johann Albrecht Bengel, der den Weltuntergang für 1836 berechnet hatte. Ich verehrte ihn. Er fiel im April 1945 in Kirchheim unter Teck, nach seinen zwei Brüdern, als letzter männlicher Nachkomme dieser Familie.

Nach einiger Zeit wurde auch ich in die Führermannschaft aufgenommen, als Jungenschaftführer – noch eine Unterabteilung (was sich durch Tragen einer rot-weißen Schnur am Braunhemd und zwei Winkeln auf schwarzem Grund am Ärmel manifestierte). Mein Onkel Josef – Bruder meines Vaters – entdeckte die Bezeichnung »Oberhordenführer« (das entsprach den zwei Winkeln) in meinem Dienstausweis. »Dein Sohn ist Oberhordenführer«, sagte er. Er sprach nach der Schrift und dehnte die Worte so, dass sein ganzer Spott deutlich wurde. »Verbau dem Buben nicht seinen Weg«, sagte meine Mutter bekümmert. Im Sommer 1944 kam ein junger SS-Offizier in unsere Führermannschaft und warb für die Waffen-SS. Am Ende wurde jeder gefragt, in welche Waffengattung er eintreten wolle. Acht wollten zur Luftwaffe, auch ich, vier zur Marine, keiner ins Heer, weil dann die SS nahe lag. Wir Vierzehnjährigen wussten sehr wohl, wofür die SS stand.

Bei Kriegsausbruch war ich am Bodensee mit unseren Mühlheimer Verwandten. Nächtens wurden wir von meinem Onkel mit dem Auto geholt, und am Morgen wurde ich vom Donautal mit dem Zug nach Stuttgart weitergeschickt. Ich war enttäuscht. Ich hatte mir ein Soldatengewimmel mit Kanonen und Panzern vorgestellt, durch das ich nach Stuttgart fahren würde und das es allerorts zu sehen gäbe. Nichts davon. Es sollte sich ändern.

Wir richteten einen Luftschutzkeller ein mit Sandsäcken vor den Kellerfenstern, Stockbetten und Gasmasken und einem Feuerlöscher.

Mein Vater wurde 1940 Soldat. Er nahm am Einmarsch in Dänemark und dann in Frankreich teil. Er war – zur allgemeinen Überraschung – gerne Soldat. Vielleicht deshalb, weil er das Büro des Bataillonskommandeurs zuverlässig führte und dadurch das besondere Ansehen der Offiziere genoss. Denn bei ihm war alles verlässlich in Ordnung. Nach Abschluss des Frankreichfeldzugs und vor Beginn des Einmarsches in Russland wurde er auf Antrag seines Bruders, der den großväterlichen Betrieb leitete, der kriegswichtig war – man stellte dort chirurgische Instrumente und auch feinmechanische Teile für die Firma Mauser in Oberndorf her –, »uk«, also »unabkömmlich« gestellt, um dort die Qualitätskontrolle zu übernehmen. Mein Vater ging nach Mühlheim an der Donau, seiner Familie zuliebe. Es hat ihm wohl das Leben gerettet. 1945 war seine frühere Einheit durch Zufall in dem Teil Stuttgarts zur Verteidigung vorgesehen, in dem wir wohnten. Von seinen alten Kameraden lebte fast keiner mehr.

Mitten im Krieg – im Sommer 1942 – gab es für mich noch ein ganz besonderes Erlebnis. Onkel Rudolph, ein Bruder meines Vaters, war Holzbildhauer und lebte verheiratet, aber kinderlos in München. Seine Werkstatt mit einem angebauten kleinen Wohnhaus lag vor den Toren der Stadt, mitten in großen, unbebauten Gartengrundstücken. Keine Schrebergärten, eher eine wildromantische Gartenstadt. So kam es mir wenigstens vor, als ich im Jahr 1942 dort für zwei oder drei Wochen zu Besuch war. Onkel Rudolph war der einzige der fünf Söhne meines Großvaters, der dem Verdikt entging, zuerst einmal das Chirurgiemechaniker-Handwerk erlernen zu müssen. Seine künstlerische Begabung war schon in der Schule ganz deutlich geworden. Ein richtiger Künstler war er auch nach Habitus und Verhalten. So hatte er – spät verehelicht mit einer kernigen Münchnerin – seinen Hochzeitstermin vergessen und musste durch die Braut zum Standesamt geholt werden.

Meinen Aufenthalt in München genoss ich in vollen Zügen. Ich durfte in der Werkstatt mithelfen. Er hatte als Helfer einen Holzbildhauer und einen Schreiner, denn er fertigte nicht nur Skulpturen, zum Beispiel für Grabkreuze, sondern auch Kopien von Renaissance-Schränken und ähnlichem. Ich versuchte mich auch im Atelier. Einen Teufelskopf sollte ich machen. Er sah mein Elaborat an und meinte, mein technisches Interesse verdiene eher, weiterentwickelt zu werden. Ich war nämlich begeistert ein paarmal aus dem Deutschen Museum gekommen. Zur jährlichen Kunstausstellung im »Haus der Deutschen Kunst« nahm er mich aber mit. Ein Volk von Bauern und Soldaten wurde gezeigt, in dem von Hitler gewünschten naturalistischen Stil. Ein Aktbild »Die bäuerliche Venus« machte auf mich, den zwölfjährigen Knaben, besonderen Eindruck. Die bis auf Wollsocken nackte Dame stand vor einem grobkariert überzogenen Bett, das Haupt geneigt, das blonde Haar zum Zopf geflochten und hochgesteckt. »Blutsauerei«, meinte mein Bildhaueronkel und sagte dies auch. Mit der Kunst im Dritten Reich konnte er nichts anfangen. Aber in Barockkirchen, die wir besuchten, konnte er bei Figurengruppen oder auch bei Stuckarbeiten ins Schwärmen kommen. Ich habe viel von ihm gelernt.

Nach der schweren Beschädigung unseres Hauses waren meine Mutter, die jüngeren Geschwister und meine Großmutter nach Mühlheim geflohen. Mein Vater hatte dort ein leer stehendes Haus mieten können. Ich blieb mit meiner Patentante Helene, der jüngsten Schwester meiner Mutter, in den wenigen bewohnbaren Räumen in unserem Haus, denn ich ging ja unverändert zur Schule.

Unser Geschäft in Stuttgart ging langsam zugrunde. Meine Tante Helene führte es, aber Nachschub aus Japan und China gab es schon lange nicht mehr. Und auch Besitzwechsel aus privaten Sammlungen fand so gut wie nicht mehr statt. Keiner verkaufte gegen Geld irgendetwas. Man tauschte allenfalls, vorzugsweise Kunst für Lebensmittel – ein Buddha für ein Kilo Butter. Wir behalfen uns mit Kunstgewerbe aus Italien und Südeuropa, Brandmalerei aus dem Balkan und ähnlichem. Natürlich passten wir nicht mehr in die politische Landschaft. 1943 wurde unser Geschäft in der Breiten Straße auf behördliche Anordnung geschlossen. Wegen Kriegsunwichtigkeit. Wir durften aber als Untermieter beim Zinngießer Kurz weitermachen, der Haushaltartikel verkaufte.

Unser Haus 1944 – schwer getroffen, aber schon abgestützt und mit neu gedecktem Dach.

1944 brannten die Häuser in der Langen Straße, wo der Zinngießer Kurz seit vielen Jahrzehnten wirkte, langsam, aber sicher ab. Es gab kein Wasser, um zu löschen. Auch keine Helfer, die das Feuer hätten aufhalten können. So setzte sich auch ein oder zwei Tage nach der Bombennacht die Zerstörung fort. Die Bewohner holten aus den zunächst nur wenig beschädigten Häusern ihre wichtigsten Habseligkeiten. Der Zinngießer hatte eine besonders schöne Hitler-Büste in seinem Laden, die einer glaubte retten zu müssen. Mein Onkel Josef, der nach unserem Geschäft sah, hat sie dann in das gerade zu brennen beginnende Haus zurückgetragen und rettete einige von unseren wichtigsten Einrichtungsgegenständen.

Beide Firmen gingen dann in unsere leer stehenden Räume in die Breite Straße, die freilich bald auch schwer beschädigt wurde. Ende 1944 war es mit unserem Geschäft zu Ende.

Die Luftangriffe wurden immer häufiger. Es gab große gezielte Angriffe auf Stuttgart und seine vielen durch Industrie geprägten Vororte. Es gab auch sogenannte Scheinangriffe zur Ablenkung der deutschen Nachtjäger mit »Christbäumen« – Leuchtkugeln, die vom Himmel schwebten – und wenigen Bomben. Damit sollten wohl die deutschen Nachtjäger abgelenkt werden. Einem solchen Angriff fiel unser Haus zum Opfer, im April 1944. Wir waren im Keller, die Flak schoss, »Christbäume« schwebten herab. Es war draußen taghell, die schon belaubten Bäume warfen scharfe Schatten. Dies hatte ich – ich war ja mit meinen 13 Jahren der Mann im Haus – der Familie vermeldet. Ein dröhnendes Rauschen war zu hören. Ein abstürzendes Flugzeug? Ich rannte nach oben. Ein blauer Blitz durchzuckte das Haus für den Bruchteil einer Sekunde. Überall war Glas und Staub nach einem unbeschreiblichen Knall. Eine Luftmine war in 20 Meter Entfernung eingeschlagen. Die schwere Haustür fanden wir am nächsten Morgen auf der Rückseite des Hauses. Sie hatte mich bei ihrem Flug durchs Haus an Stirn und Hand gestreift, aber nur Schürfwunden verursacht. Zwei Außenwände waren eingedrückt oder verschoben. Unser Haus war nicht mehr bewohnbar.

Der Luftkrieg

Die Luftangriffe auf Stuttgart häuften sich. Nach dem 20. Juli 1944, dem Tag des Attentats auf Hitler durch Graf von Stauffenberg, gab es in einer Woche drei schwere Angriffe auf unsere Stadt. Man raunte, dass die Engländer glaubten, in Stuttgart bei den kritischen Schwaben am ehesten eine Revolution gegen Hitler auslösen zu können. Eine Illusion, wie sich zeigte. In das Nachbarhaus über der Straße fiel mitten hinein eine Bombe. Es wurde förmlich zerblasen. Trümmer lagen auf unserem Grundstück, wo wir für unsere Hühner Mais gepflanzt hatten.

Als wir die Trümmer wegräumten, kam ein Freund meines Vaters, Richter am Landgericht, später Senatspräsident, um nach uns zu sehen. Er war ein höchst kritischer Gegner des Nationalsozialismus. »Etwas Gutes ist dabei«, meinte er, als wir über das Attentat sprachen. »Wir müssen den bitteren Weg bis zum Ende gehen.« Nach dem Krieg wurde offenbar, dass er 1934 oder 1935 in die NSDAP eingetreten war, »um zu helfen, das Ganze in eine gute Richtung zu bringen«, wie er zu seiner Verteidigung sagte. Die Mischung aus Naivität und Anpassung hat in der bürgerlichen Welt viele irregeleitet.

In Korntal wurden im Gipswerk zwei Stollen tief unter der Erde entdeckt. Sie waren voll Wasser. Es wurde abgepumpt, und wir hatten einen bombensicheren Bunker, 25 Gehminuten von unserem Haus entfernt. Wir rannten in vielen Nächten, mit ein paar unserer wichtigsten Habseligkeiten beladen, über unbeleuchtete und unbefestigte Wege dorthin. Wir verbrachten halbe oder ganze Nächte dort. Es gab Holzbänke und einen leidlich trockenen Boden. Wenn der Strom ausfiel, wurden vier von uns »Männern« abgestellt, um mit einer handbetätigten Pumpe das Wasser fernzuhalten.

Frauen, Kinder und Alte beherrschten die Szene. Gesprochen wurde wenig. Alle waren müde und erschöpft. Von Aufruhr keine Spur. Aber auch nicht mehr von Siegesgewissheit. Es herrschten dumpfe Ergebenheit und Angst. Einmal war der Mann einer jungen Nachbarin da, jener mit dem Auto, das den Berg nicht schaffte. Er war nicht Soldat, sondern Koordinator der Produktion in verschiedenen Werken eines großen Stuttgarter Unternehmens in ganz Deutschland. Er hatte wohl mancherlei gesehen: »Wenn wir das alles einmal büßen müssen«, sagte er. Mehr nicht.

Nach Bombenangriffen begann der Unterricht zwei Stunden später. Oft wurden wir zur Trümmerbeseitigung eingesetzt. Einmal mussten wir die Reste eines zerstörten Hauses abtragen. Die Bewohner waren im verschütteten Keller begraben. Als wir den ersten ausgestreckten Arm eines der Verschütteten erreichten, wurden wir Buben weggeschickt. Zerstörung und Tod waren gleichwohl für uns allgegenwärtig.

Mitte März sollten wir Buben, alle unter 15 Jahre, unweit des deutschen Ufers in der Rheinebene einen Panzergraben ausheben. Man nannte das »Schanzen«. Der Kanonendonner vom anderen Ufer des Rheins war in Korntal täglich zu hören. Eine Abordnung von Müttern fuhr nach Leonberg, um eine Verschiebung des Abmarschtermins zu erreichen. Wir sollten nämlich zuerst – am 18.März 1945 – konfirmiert werden. Vielleicht hat uns die Konfirmation Gefangenschaft oder gar den Tod erspart. Denn dem Ansinnen wurde von dem damaligen Bannführer stattgegeben. Später haben wir zu seinen Gunsten – eines ehemaligen SS-Manns, der schwer verwundet einen Heimatposten erhalten hatte – in seinem Spruchkammerverfahren ausgesagt.

Der Konfirmationstag, der 18. März 1945, war ein Spiegelbild der Situation in Deutschland. Meine Eltern konnten nicht kommen. Verlässliche Zugverbindungen gab es schon lange nicht mehr. Zweimal am Tag war Fliegeralarm. Aber der Gottesdienst verlief ungestört. Pfarrer Maurer hielt eine sehr fromme Predigt ohne jeden Bezug zu der einstürzenden Welt um uns.

»So jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt – er kämpfe denn recht«, lautete mein Denkspruch. Er hat mich ein Leben lang begleitet. Pfarrer Maurer, mit dem mich ein gutes Gesprächsverhältnis verband, während ich beim Lernen der Zitate aus der Bibel weniger glänzte, schenkte mir eine Bibel mit einer persönlichen Widmung. Der unverfälschte Luthertext in ihr ist für mich heute noch eine Freude. Meine Geschenkliste, die mir meine gute Tante Helene auf der Maschine tippte, weil ich mich überall korrekt zu bedanken hatte, ist ein Zeitdokument. 100-Gramm-Fleischmarken tauchen neben der gebrauchten Armbanduhr meines Vaters auf, »Die deutsche Seekriegsgeschichte« von unseren Nachbarn, ein Laib Brot sowie ein Viertelpfund Butter vom Bauern Klopfer, dessen Tochter bei uns Pflichtjahrmädchen gewesen war.

Der Krieg rückte uns immer näher. Zu den nächtlichen Bombenangriffen der Engländer kamen die Tagangriffe der Amerikaner. Sie sahen besser, wo sie waren, und ihre Angriffe waren deshalb gezielter auf Industrieanlagen und Verkehrseinrichtungen gerichtet. Hunderte von Flugzeugen zogen oft in großer Höhe über Stuttgart hinweg, silbern glänzend und in Formation. Die nächtlichen Angriffe galten jetzt den Mittelstädten – Freiburg, Pforzheim, Heilbronn, Ulm sanken in Schutt und Asche. Unwiederbringliches ging verloren. Dazu kamen die Tiefflieger, die täglich über uns hinwegdröhnten und die auf alles schossen, was sich auf den Straßen und Schienen bewegte.

Der Krieg war verloren. Jeder wusste es, aber keiner wagte es zu sagen.

In Korntal fand eine abendliche Predigtreihe mit dem damals schon bekannten Theologen und fulminanten Prediger Helmut Thieleke statt. Der große Saal war immer überfüllt. Die »aufgescheuchten Seelen« der Deutschen sehnten sich nach neuer und ewiger Orientierung.

Ein »Volkssturm« sollte in Korntal aufgestellt werden. Ich war von dem Gedanken, als Melder mit einem Motorrad eingesetzt zu werden, begeistert. Des Motorrads wegen. Meine Eltern verlangten – Telefonverbindungen gab es noch –, »über Ostern« zu ihnen nach Mühlheim zu kommen. Wahrscheinlich, um mich von allen Volkssturmgedanken abzuhalten. Die 130 Kilometer nach Mühlheim sollten teils mit dem Zug, teils mit dem Fahrrad bewältigt werden. Ich gehorchte.

Schwerer Abschied von meiner treuen Tante Helene, die in unserem Trümmerhaus blieb. Übernachtung in Stuttgart bei meinem Patenonkel. Er brachte mich morgens um fünf Uhr zum Bahnhof, zu Fuß. Wir gingen durch die schmalen Furten, die von den einstmals breiten Straßen übrig waren. Schuttberge auf beiden Seiten. Hohle Fassaden. In der großen Halle der Hauptbahnhof ohne Dach. Die Dachkonstruktion über den Bahnsteigen verbrannt und verschwunden.

Der Zug nach Rottenburg – dort wartete ein Fahrrad auf mich – hatte zwei Stunden Verspätung. Nach 45 Minuten oder auch etwas später blieben wir auf offener Strecke stehen. Ein Tieffliegerangriff hatte einen Zug auf der gleichen Strecke zerstört. Wir warteten Stunden. Erst am Nachmittag war ich in Rottenburg. Das Fahrrad fand sich in einem bischöflichen Nebengebäude. Ich fuhr los. Über Balingen zum Lochenpass. Bei Balingen überquerte ich die Reichsstraße 14. Sie war völlig durch die zurückflutende Armee verstopft. Soldaten zu Fuß, Pferdewagen und auch von Soldaten gezogene Leiterwagen. Dazwischen ein Kübelwagen mit Stabsoffizieren. Eine Gruppe fahlgesichtiger, müde dahinschlurfender SS-Leute – Division »Freies Indien«. Das alles ohne sichtbare Ordnung. Ein Heerwurm in der Abenddämmerung – »mit Mann und Ross und Wagen hat sie der Herr geschlagen«.

Ich fuhr auf Nebenstraßen dem Lochen zu, um über das Bäratal das Donautal und Mühlheim zu erreichen. Es wurde Nacht. Ich konnte ohne Licht und Orientierung nicht weiterfahren. In einer Scheuer im freien Feld nächtigte ich frierend im Heu. Bei Tagesanbruch ging es weiter. Die Schwäbische Alb ist kein Gebirge. Ich musste 300 oder 400 Meter Höhe überwinden. Am Morgen erreichte ich, schon über dem Pass, das erste Dorf, Tieringen im Bäratal. In der Dorfmitte ein schlimmes Erlebnis.

Eine große Gruppe von kahlgeschorenen Männern in gestreiften Anzügen, einige hatten Jacken übergezogen, begleitet von SS-Männern mit Maschinenpistolen, auf dem Marsch nach Süden. Sie kamen wohl aus dem Konzentrationslager bei Balingen, wo aus Ölschiefer Treibstoff gewonnen wurde. Buben in meinem Alter waren dabei. Ich sah, wie eine Bauersfrau gekochte Kartoffeln über die Straße den hohlwangigen Gestalten zurollen ließ. Ein SS-Mann zertrat die bescheidene Hilfe. Bedrückt radelte ich weiter. Stumm hatte ich alles angesehen. Wie die Menschen am Straßenrand in Tieringen auch. Weiter im Tal dann die Trümmer eines zerschossenen Bauernwagens. Daneben ein einfaches Holzkreuz. Ein Tiefflieger hatte wohl einen Bauernwagen als feindliches Objekt oder auch als Schießscheibe gesehen.

Der Wahnsinn dieses Krieges war omnipräsent. Am Nachmittag Ankunft in Mühlheim. »Jetzt bleibst du da«, sagte meine Mutter.

Einmarsch der Franzosen

Wir bereiteten uns auf die erwartete Besetzung sorgfältig vor. Wertvolles wurde listenreich versteckt. Der Schmuck meiner Mutter und ein paar Stoffballen, die wir noch hatten, verschwanden, an Schnüren befestigt, zwischen den Hohlräumen der Dachsparren im Giebel unseres Hauses. Die Leica meines Vaters wurde in einem Holzstoß »eingemauert«. Die Hühner wurden reichlich mit Futter versorgt und die Tür zum Hühnerstall fest verschraubt. Es ist zu bezweifeln, dass die Hühner ihre Mehrtagesration sorgfältig einteilten. Auch weiß ich nicht, ob wir alles Versteckte wiederfanden.

Die Donaubrücke, 150 Meter von unserem Haus entfernt, wurde vom Volkssturm zur Sprengung vorbereitet. Im Sommer fuhren die Bauern mit ihren Heuwagen ganz in der Nähe durch die flache Donau. Panzersperren wurden an der Hauptstraße von Tuttlingen errichtet, aber nicht geschlossen. Die zurückweichenden deutschen Truppen wollten durch. Sie drohten Waffengewalt an, falls man sie behinderte. Die französischen Panzer kamen dann auch auf der Nebenstraße von der Schwäbischen Alb. Dröhnend rollten sie an unserem Haus vorbei. Kein Schuss fiel. Auf dem Kirchturm im hoch liegenden Städtchen Mühlheim wehte die weiße Fahne.

Wir hatten uns in den Keller geflüchtet. Nach einiger Zeit konnte ich meine Neugier nicht mehr bezähmen, ging nach oben und spähte durch ein halbgeöffnetes Fenster zur Straße hin. Ein Soldat im offenen Turm eines vorüberrollenden Panzers sah mich und drohte mit dem Revolver. Geschossen hat er nicht. Wie so oft in meinem Leben, hätte es auch anders kommen können.

War der Krieg zu Ende? Deutsche Soldaten waren nicht mehr zu sehen – überall waren die Franzosen präsent. Mühlheim glich einem Heerlager. Das Federvieh in den Donauauen vor unserem Haus wurde gejagt und gefangen. Die durch amerikanische Konserven wohlversorgten Soldaten waren gierig nach frischem Fleisch. Von der Donaubrücke schossen sie ins Wasser, um Fische zu fangen. Die Zwangsarbeiter plünderten die Betriebe, in denen sie gearbeitet hatten, und waren überall, wo es etwas zu holen gab. Die Fabrik meines Onkels blieb verschont. Seine französischen Arbeiter beschützten sie.

Für uns Buben gab es zunächst keine Pflichten. Mit einigen Freunden ging ich eines Nachmittags in der Donau schwimmen. Wir fanden beim Tauchen an einer tiefen Stelle einen deutschen Stahlhelm, dann ein Bajonett und schließlich ein Gewehr und auch eine Tasche mit Patronen. Ein deutscher Soldat auf der Flucht hatte sich seiner Last entledigt. Wir schossen auf die über dem Fluss hoch aufragenden Felsen. Das war grober Leichtsinn. Es fiel aber nicht auf. Die Franzosen schossen auch – entweder ins Wasser nach den Fischen oder einfach in die Luft. Bald ging uns die Munition aus. Wir versuchten es mit gefundenen französischen Patronen, die freilich nicht ganz in den alten deutschen Karabiner passten. Beim Versuch, eine festgeklemmte Patrone mit dem Bajonett aus dem Gewehr wieder herauszuholen, explodierte diese. Einer schrie auf – Splitter hatten ihn im Gesicht getroffen. Wir rasten mit ihm ins Städtchen. Die Mutter von einem aus unserer Gruppe sprach fließend französisch und wandte sich um Hilfe an einen französischen Sanitätsoffizier. Zunächst musste der Vorfall mühsam aufgeklärt werden, denn mit einem Gewehr hantierende Deutsche wurden als hochgefährlich angesehen. Zwei französische Augenärzte operierten unseren Freund stundenlang und retteten ihm so sein Augenlicht. Fast zur gleichen Zeit wurde ein Müller in einem Seitental von französischen Soldaten totgeprügelt, weil er das Eindringen in seine Vorratskammer, in der er Speck versteckt hatte, verhindern wollte. Menschlichkeit und Barbarei lagen nahe beieinander. Wir waren alle sehr in Gottes Hand.

Mein Müßiggang fand schnell ein Ende. Mein Vater veranlasste, dass ich eine Lehrlingsausbildung als Chirurgiemechaniker in der Fabrik meines Onkels begann. Ich brachte einige Wochen vornehmlich mit dem Feilen von Eisenteilen zu. Dies kam mir einige Jahre später zugute, als ich nach dem Abitur bei der Firma TRUMPF zum zweiten Mal eine Lehre begann. Man wunderte sich dort über mein Geschick. »Eisen erzieht« hieß der Lehrgang, den ich 1945 absolviert hatte. So etwas wirkt nach.

Wir wollten zurück nach Stuttgart. Unser halbzerstörtes Haus musste bewohnt und wiederaufgebaut werden. Anfang Juli war es so weit. Mein Vater hatte einen holzgasbetriebenen Lastwagen aufgetrieben – und noch wichtiger: einen Passierschein, um von der französischen in die amerikanische Besatzungszone zu gelangen. Mit Sack und Pack fuhren wir los. Vater mit dem Chauffeur im Fahrerhaus, die Familie hinten auf der Pritsche mit Hausrat und allen Besitztümern. In Holzgerlingen – zwischen Tübingen und Stuttgart – die »Grenze«. Wir passierten sie zitternd. Unser Passierschein war nämlich nicht ganz in Ordnung. Mein Vater hatte das Datum gefälscht, weil wir den Lastwagen zu spät erhalten hatten.

Wir kamen glücklich nach Stuttgart.

Der Krieg war zu Ende.

Deutschland 1945 – Neubeginn und Ausbildung