Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SPIEGEL-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Kein deutscher Nachkriegspolitiker weckte so große Hoffnungen auf Erneuerung wie Willy Brandt. Als Emigrant hatte er gegen die Nazis gekämpft, als Berliner Bürgermeister gegen die Kommunisten. In seiner Ostpolitik setzte sich der erste SPD-Kanzler nach 1945 für Entspannung ein. Der SPIEGEL begleitete Brandts politischen Werdegang mit kritischer Sympathie. Das Buch versammelt noch einmal die besten Stücke.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 154

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

4,9 (18 Bewertungen)

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

„Kanzler der Herzen“

Der geliebte Kanzler - warum Willy Brandt für viele Deutsche mehr war als ein machtversessener Politiker

„Unmensch und Scheißblatt“

Der Briefwechsel zwischen Willy Brandt und SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein aus vier Jahrzehnten

„Er war er, und ich war ich“

Lars Brandt über seinen Vater Willy und dessen Regierungsstil als Kunstform

„Der Unbequeme“

Rudolf Augstein über Willy Brandt

„Erst das Land, dann die Partei“

SPIEGEL-Gespräch mit Willy Brandt über die Aufarbeitung der Vergangenheit

„... dann kriegst du sie doppelt zurück“

Hermann Schreiber über Willy Brandt auf Helgoland am 1. Mai 1974

„Mann ist Mann“

Hermann Schreiber über Willy Brandt nach dem Rücktritt

„Diesmal kein Ruheständler“

Hermann Schreiber über den Nobelpreisträger Willy Brandt

„Ein Stück Heimkehr“

SPIEGEL-Reporter Hermann Schreiber über den Kanzler in Warschau

„Es wird eine Mehrheit dafür geben“

Im SPIEGEL-Interview erklärt sich Brandt zu Verhandlungen mit der DDR bereit

„Großer Sprung“

Bonn / Machtwechsel

„Dank für Entwendung“

Brandt-Brief

„Die Blitz-Karriere“

Blitz-Karriere

Vita

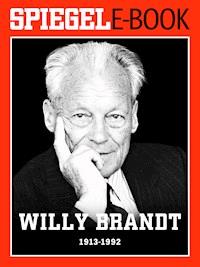

Willy Brandt (1913 - 1992)

Impressum

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Ich war neun Jahre alt, als die Union im Mai 1972 versuchte, den SPD-Kanzler Willy Brandt per Misstrauensvotum zu Fall zu bringen. Das Bild, wie meine Mutter am Küchenradio mit gefalteten Händen die Stimmenauszählung verfolgte, gehört zu meinen frühesten politischen Kindheitserinnerungen. Wenn ich nicht wüsste, dass sie nie gläubig war, könnte ich schwören, dass sich bei der Stimmenauszählung ihre Lippen bewegten. Kein anderer Kanzler hat bei den Deutschen solche Emotionen freigesetzt wie Brandt, Im Guten wie im Schlechten. Die Kampagne zu seiner Wiederwahl brachte Millionen auf die Straße, die mit Willy-Button und Nelke im Revers für den Verbleib im Amt demonstrierten. Umgekehrt war kein anderer im politischen Geschäft auch solchen Angriffen ausgesetzt wie der Sozialdemokrat, den seine Verächter am liebsten bei seinem Geburtsnamen Herbert Frahm nannten.

Der SPIEGEL hatte naturgemäß eine besondere Beziehung zu diesem Mann, der das „andere Deutschland“ verkörperte, wie Brandt den Teil des Landes nannte, der ihn unterstützte. Als es darum ging, den Machtwechsel herbeizuführen, stand die Redaktion geschlossen an der Seite des Herausforderers. Auch am Anfang seiner Kanzlerschaft, bei der Neuausrichtung der Ostpolitik, war man in Hamburg dezidiert der Meinung, hier müsse man journalistisch helfen. Entsprechend groß war die Enttäuschung im Kanzleramt, als der SPIEGEL nach der Wiederwahl im Herbst 1972 die Verfallserscheinungen in der sozialliberalen Koalition zum Thema machte. „Scheißblatt“ knurrte Brandt, da hatte der SPIEGEL ihn unter der Überschrift „Kanzler in der Krise“ als verwittertes Denkmal in den Wolken gezeigt. Dass der SPIEGEL mit seiner Zustandsbeschreibung nicht so falsch gelegen hatte, zeigte die weitere Entwicklung: Fünf Monate später, im Mai 1973, erklärte Brandt seinen Rücktritt, nach nur viereinhalb Jahren Kanzlerschaft.

Brandt hat bis zu seinem Tod an eine Verschwörung geglaubt, ein Komplott von alten und neuen Feinden, ihn zu Fall zu bringen. In jedem Fall verliehen die Umstände des Kanzlersturzes dem eher unheroischen Abgang etwas Tragisches. Kein anderer Regierungschef wurde auf so krumme Weise zur Strecke gebracht wie der vierte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, im Nachhinein hat ihn das noch größer erscheinen lassen.

Jan Fleischhauer

SPIEGEL-Titel 46/2013

Kanzler der Herzen

Im Dezember wäre Willy Brandt 100 Jahre alt geworden. Wenn die Deutschen seiner gedenken, erinnern sie sich an einen Mann, der sie bewegt und gerührt hat wie kein anderer Politiker.

Am Ende war es eine Liste mit Frauennamen, die den vierten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu Fall brachte. Ein paar Journalistinnen, dazu eine Stewardess, von der am nächsten Morgen ein Collier liegen geblieben war, das dann ein Helfer aus dem Hotelzimmer fischen musste: Informationen über Bettbekanntschaften, in einer peinlichen Befragung herausgepresst aus einem der Leibwächter und von den eigenen Leuten in einer Mischung aus aufgeregter Schwatzsucht und gezielter Böswilligkeit in Umlauf gebracht.

Alles hatte Willy Brandt überlebt: die Anwürfe wegen seiner Herkunft (unehelich), die Verdächtigungen wegen seiner Zeit als Exilant in Norwegen, wo er die Nazi-Zeit im Widerstand durchgestanden hatte, die Schmähungen als Vaterlandsverräter und Kommunistenfreund. Und nun sollten ausgerechnet ein paar Techtelmechtel ausreichen, um ihn zu stürzen?

Der düstere SPD-Fraktionschef Herbert Wehner hatte dem Kanzler die Liste mit sorgenvoller Miene vorgehalten. Brandt solle sich vorbereiten auf das, was da komme, hatte Wehner mit dem ihm eigenen Talent zur Infamie geraunt. Er müsse überlegen, ob er das durchstehen wolle und könne.

Noch viele Jahre später konnte sich Brandt darüber erregen, auf welche Ebene er hier gezerrt wurde. Das meiste war ohnehin Erfindung, Zusammengetratschtes und Herbeispekuliertes. Aber wie es in der Politik nun einmal ist: Das eine sind die Verdächtigungen - das andere ist das, was man aus ihnen machen kann. So wie Wehner es sah, war ein Kanzler, der in der Öffentlichkeit als Weiberheld dastand, nicht länger tragbar, da kam der Puritanismus des ehemaligen KPD-Funktionärs durch.

Er habe sich nicht der ehrlosen Medienhatz aussetzen wollen, so hat Brandt im Nachhinein seine Entscheidung begründet, das Amt nach nur viereinhalb Jahren an seinen Finanzminister Helmut Schmidt zu übergeben. Tatsächlich war ja schon einiges nach draußen gelangt. Die Zeitschrift „Quick“ hatte Mutmaßungen über den „größten Erpresserkatalog, von dem man je hörte“, lanciert, die „Bild“ fragte mit Scheinheiligkeitsfragezeichen nach den „Porno-Fotos“ des „Kanzler-Spions“.

Schwerer aber wog, dass er sich von den eigenen Leuten im Stich gelassen fühlte. In diesem Fall waren es ja nicht die Feinde von der anderen Seite des politischen Grabens, die ihn in den Dreck des Boulevards gezogen hatten: Der Angriff kam aus den eigenen Reihen, das machte den Vorgang für ihn so unerträglich. Seine Vertrauten bestürmten ihn, Wehner zur Rede zu stellen, den sie hinter der Intrigiererei vermuteten. Aber so ein Schritt hätte das Zerwürfnis bedeutet, vielleicht sogar den Bruch in der Partei. Das lag außerhalb der Möglichkeiten des Mannes, der zweieinhalb Jahre zuvor den Friedensnobelpreis erhalten hatte.

Wohl kein anderer Kanzler wurde auf so krumme Weise zur Strecke gebracht wie Willy Brandt, im Nachhinein hat ihn das noch größer erscheinen lassen. Ein Rücktritt aus Überforderung oder wegen offenkundigen Fehlverhaltens, das wäre schmählich gewesen. Aber so verliehen die Umstände dem Kanzlersturz auch etwas Tragisches.

Tragik hat Brandt immer umweht, bei aller Unbekümmertheit, die er ebenfalls ausstrahlen konnte. Das machte schon zu Lebzeiten seine Wirkung aus, diese fast magische Anziehungskraft, der sich nicht einmal seine Gegner zu entziehen vermochten.

Andere Kanzler wurden respektiert, manche verehrt. Willy Brandt wurde geliebt. Kein anderer Regierungschef hat bei den Deutschen solche Emotionen freigesetzt, im Guten wie im Schlechten. Noch heute verklären sich bei vielen die Gesichtszüge, wenn sie an den Mann denken, den seine Bewunderer nur beim Vornamen nannten. Umgekehrt war kein anderer im politischen Geschäft auch solchen vitriolgetränkten Angriffen ausgesetzt wie der Sozialdemokrat, den seine Verächter am liebsten bei seinem Geburtsnamen Herbert Frahm nannten - nicht einmal der auf der Linken gründlich verhasste Franz Josef Strauß oder der fast zu Tode verspottete Helmut Kohl.

Hundert Jahre alt wäre Brandt in ein paar Wochen geworden. Am 18. Dezember 1913 wurde er in Lübeck geboren: der erste Sozialdemokrat, der das oberste Regierungsamt nach dem Zweiten Weltkrieg für sich eroberte, der einzige Kanzler auch, der im Dritten Reich von Anfang an auf der richtigen Seite gestanden hatte. Die Männer vor ihm hatten überwintert oder sich arrangiert. Nachfolger wie Kohl und Gerhard Schröder waren schon zu jung gewesen, um Schuld auf sich zu laden. Brandt ist in der Generation derer, die das „Dritte Reich“ noch selbst erlebten, die große Ausnahme: ein Deutscher, der sich instinktiv richtig entschied, als sich die Mehrheit auf die falsche Seite schlug.

Bastard, Emigrant und Sozialist: Als Brandt schließlich, gegen alle Widerstände, das Kanzleramt erreichte, erschien das seinen Anhängern wie ein Wunder. Er hat über diesen Tag gesagt, damit habe Hitler endgültig den Krieg verloren. Pathos war auch Brandt nicht fremd, so selbstironisch er bei anderer Gelegenheit sein konnte.

Später haben die 68er für sich reklamiert, sie hätten das Land ein weiteres

Mal befreit und in einer Art zweitem Herrenchiemsee neubegründet, aber das war immer Hybris. Während die revolutionär gestimmten Bürgerkinder nachholten, was ihre Eltern versäumt hatten, saß im Palais Schaumburg ja längst nicht mehr der greise Konrad Adenauer, sondern erst als Vizekanzler und dann als Kanzler jemand, der unter Einsatz seines Lebens für das eingestanden war, wofür sie nun die Universitäten lahmlegten.

Was genau Brandt hinterließ, ist schon schwieriger zu sagen. Da ist die Neuordnung in der Ostpolitik, die er zum Kernstück seiner ersten Amtsperiode erklärt hatte, da sind der Grundlagenvertrag mit der DDR und die diversen Abrüstungsinitiativen. Aber das hätte kaum ausgereicht, ihn zu der Jahrhundertfigur zu machen, deren anhaltende Popularität noch die von Adenauer übertrifft.

Wenn das Land in den nächsten Wochen seines vierten Bundeskanzlers in Büchern, Sonderheften und Fernsehdokumentationen gedenkt, dann geht es eher um die Verheißung, die sich mit seiner Wahl verband: dass echte Demokratie mehr ist als eine Veranstaltung von dafür Ausgebildeten und Auserwählten, dass sie alle braucht, auch diejenigen, die sich bis dahin am Rande gesehen hatten - die Frauen, die Jungen, die politisch Querköpfigen und Aufmüpfigen.

In den Deutschen die Liebe zur Demokratie geweckt zu haben, das ist die eigentliche Leistung Brandts, hier liegt sein wahres Erbe. Wenn Adenauer das Vertrauen in die Demokratie begründet hat, dann kam mit Brandt die Leidenschaft für diese Staatsform. Nie wieder haben sich die Bundesbürger so begeistert für Politik eingesetzt wie in den wenigen Jahren, in denen der berühmte Heimkehrer das Land führte. Seine Kampagne zur Wiederwahl brachte Millionen auf die Straße, die für den Verbleib ihres Kanzlers demonstrierten. Als das Misstrauensvotum im Bundestag scheiterte, mit dem der ölige Rainer Barzel diesen Kanzler der Herzen vorzeitig hatte aus dem Amt kippen wollen, hatten sogar Leute Tränen in den Augen, denen die Sozialdemokratie immer ein wenig suspekt geblieben war.

Die Welt, in die Brandt hineingeboren wird, ist noch hierarchisch streng gegliedert, eher Standes- denn Klassengesellschaft. Im Zentrum der Hansestadt Lübeck, hinter dem Holstentor, lebt die vornehme Kaufmannschaft, diese enggewobene Welt aus altem Geld und Neupatriziertum, die Thomas Mann zum Entsetzen der feinen Gesellschaft in den „Buddenbrooks“ beschrieben hat. Draußen, vor den Mauern der Stadt, hat der Plebs sein Quartier: schwerarbeitende Leute, die es trotz aller Anstrengung aus ihren grimmigen Verhältnissen selten herausschaffen.

Brandts Geburtsort liegt draußen, eine Etagenwohnung im Arbeitervorort St. Lorenz. Die Mutter ist eine kleine Verkäuferin, der Vater ein Lehrer aus Hamburg, mit dem sie sich auf ein kurzes Abenteuer eingelassen hat und der schon vor der Niederkunft wieder über alle Berge ist. So geordnet die Welt, so verworren sind die Familienverhältnisse.

Seine Mutter habe ihr Bestes getan, ihm ein häusliches Umfeld zu bieten, hat Brandt später über seine Kindheit gesagt, aber das ist mit dem goldenen Pinsel der Erinnerung gezeichnet. In Wirklichkeit ist die junge Frau überfordert mit dem Kind. Während der ersten Jahre wird es hin und her geschoben: Zuerst kümmert sich eine Nachbarin, dann der Großvater, den der Kleine „Papa“ nennt, bis er erfährt, dass der Mann, den er für seinen Opa gehalten hat, ebenfalls kein Verwandter ist, sondern nur der Ersatzgroßvater. Ihren leiblichen Vater hat auch seine Mutter Martha nie gekannt; bei Brandt dauert es bis zum 34. Lebensjahr, dass er wenigstens den Namen seines Erzeugers erfährt. Eine Begegnung hat es nie gegeben.

Man muss kein großer Psychologe sein, um in der emotionalen Entbehrung der Jugend eine Wurzel für die seelischen Verschattungen zu sehen, die Brandt bis ins hohe Alter begleiten werden. Der Junge wird von Einsamkeitsanfällen geplagt. Trost findet er in der Parallelwelt der Bücher, in die er sich, wann immer er kann, zurückzieht.

Auch sein Verhältnis zu Frauen wird zeit seines Lebens kompliziert bleiben. Dreimal ist er verheiratet, gerade das Melancholische und Geheimnisvolle scheint das andere Geschlecht zu reizen. Es ist ihm ein Leichtes, Frauen für sich einzunehmen; ihnen treu zu bleiben fällt ihm schon sehr viel schwerer. Seine erste Ehefrau, die Norwegerin Carlota Thorkildsen, verlässt er, da ist die gemeinsame Tochter Ninja gerade zwei Jahre alt. Auch seine Frau Rut, mit der er drei weitere Kinder hat, muss sich damit abfinden, dass wirkliche Nähe zu diesem Mann eher die Ausnahme bleibt. In seiner 1989 vorgelegten Autobiografie kommt die Frau, mit der er 32 Jahre lang verheiratet war, mit keinem Wort mehr vor.

Brandt ist ein Loner, einer, der sich immer etwas abseits hält und es gern hat, wenn man ihm nicht so schnell auf die Schliche kommt. „Wie alle In-sich-Gekehrten mochte er das Gefühl, dass andere an ihm herumrätselten oder sich gar ein falsches Bild von ihm machten“, hat Brigitte Seebacher, die dritte und letzte Ehefrau, nach seinem Tod über ihn geschrieben. Enge Bindung baut er nur zu Männern auf, die dann die Stelle des fehlenden Vaters einnehmen.

Die erste dieser Vaterfiguren ist sein Deutschlehrer, der die außerordentliche Begabung erkennt und fördert. Ein anderer, noch weit wichtigerer Ersatzvater ist dann Julius Leber, Chefredakteur des „Lübecker Volksboten“, dem der Schüler „Herbert Fr., 13 Jahre“ im Winter 1927 einen Artikel für die Kinderbeilage geschickt hat.

Was die politische Haltung angeht, gibt es im Lübecker St.-Lorenz-Viertel nur zwei Möglichkeiten: Entweder man interessiert sich nicht für Politik - oder man ist links, das heißt bei den Sozialdemokraten beziehungsweise bei den Kommunisten eingeschrieben.

Brandt entdeckt früh sein Talent, andere zu überzeugen. Er schließt sich der Sozialistischen Arbeiterjugend an, dann der SAP, einer Abspaltung der SPD, die sich als die eigentlich progressive, weil deutlich radikalere Kraft empfiehlt. Dass Brandt als Kanzler, im Gegensatz zu seinem Nachfolger Schmidt, immer erstaunliche Nachsicht mit den Jusos an den Tag legte, war möglicherweise in der eigenen Pubertätsradikalität begründet.

Vermutlich wäre aus Brandt ein ordentlicher Journalist geworden. Aber dann kommen die Nazis an die Macht, und wie viele muss er sich entscheiden, ob er sich irgendwie arrangieren oder gegen das neue Regime den Widerstand wagen will. Zwei Monate nach der Ernennung des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler hockt er von Tauwerk und Kisten verborgen auf einem Fischkutter auf dem Weg ins dänische Rødbyhavn, im Gepäck 100 Mark vom „Papa“, eine Aktentasche mit ein paar Hemden und einen selbstgewählten Decknamen, eben jenen „Willy Brandt“, unter dem ihn nach Kriegsende die ganze Welt kennenlernen wird.

„Eines wird man doch Herrn Brandt fragen dürfen: Was haben Sie zwölf Jahre lang draußen gemacht? Wir wissen, was wir drinnen gemacht haben“, wird sein bayerischer Groß- und Dauergegner Strauß fast 30 Jahre später in einer Aschermittwochsrede sagen. Es ist eine dieser Fragen nach der Legitimität, wie sie in den sechziger Jahren an der Tagesordnung sind und wie sie nicht einmal nach der Verleihung des Nobelpreises ganz verstummen werden.

Im Grunde habe er in Skandinavien eine „überwiegend normale Existenz“ geführt, hat Brandt in der Rückschau gesagt. Das ist richtig, wenn man den unermüdlichen Einsatz als Kurier für die Sache der Hitler-Gegner, einen Abstecher in den Spanischen Bürgerkrieg inklusive, als normal ansieht.

Einmal kehrt Brandt getarnt als „Gunnar Gaasland“, Student und Bewunderer der deutschen Geschichte, sogar nach Berlin zurück. Beim Grenzübergang wird er von einem ehemaligen Kameraden erkannt, der inzwischen beim Zoll ist: Der lässt den Reisenden, der auf der Gestapo-Liste steht, unbehelligt ziehen - ob aus Anständigkeit oder weil er nicht richtig schaltet, ist schwer zu sagen. Der Besuch ist in jedem Fall eine an Dummheit grenzende Kühnheit, die sich nur mit der Sorglosigkeit der Jugend erklären lässt.

Falls er erwartet haben sollte, dass ihn die Leute nach seiner Rückkehr aus dem Exil für seine Haltung bewundern würden, hat er sich getäuscht. Die Jahre im Exil sind für jemanden, der es im Nachkriegsdeutschland in der Politik zu etwas bringen will, keine Empfehlung. Die Mehrheit hat sich mit dem Regime arrangiert, manche auch noch mehr als das. Sie leben zwischen den Möbeln, die Juden gehörten, sie sitzen in deren Wohnungen und essen von deren Tellern. Wer nicht selbst dafür gesorgt hat, dass die einen verschwanden, damit die anderen ihren Platz einnehmen konnten, hat dabei zugesehen, wie es geschah. Da braucht man niemanden, der einem zeigt, dass es auch anders ging. Die Anständigkeit macht verdächtig.

Dazu kommt die etwas verworrene Passsituation. Auch die junge Bundesrepublik hat ihre „Birthers“. 1938 hatten die Nazis Brandt ausgebürgert, woraufhin er sich um einen norwegischen Pass bemühte. Erst 1948 wird er wieder Deutscher, diesmal unter seinem neuen Namen. Als er im November 1945 ins zerstörte Deutschland zurückkehrt, als „War Correspondent“ für den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, trägt er sogar kurzzeitig die norwegische Uniform. Vom „Exilanten“ zum „Besatzer“ ist es nicht weit.

Es ist eine bemerkenswerte Fähigkeit Brandts, dass er seine Biografie niemals gegen diejenigen wendet, die sich als weniger mutig oder anständig erwiesen haben als er. Auch später im Kanzleramt gibt es von ihm kein Wort des Vorwurfs. Als er älter wird, lobt er sogar Adenauers Politik der Nachsicht gegenüber den Mitläufern. Nur in seiner direkten Umgebung duldet er keinen Globke, so viel Selbstverleugnung bringt er nicht auf. Dafür finden sich viele Leute, bei denen schon aufgrund ihrer Lebensgeschichte klar ist, wo sie stehen.

Da ist Egon Bahr, ein ehemaliger Rias-Kommentator und ab 1969 Architekt der Ostaussöhnung, der 1944 wegen „Einschleichens in die Wehrmacht“ fast unter die Räder gekommen wäre: Er hatte seine jüdische Großmutter verheimlicht. Sein Redenschreiber Klaus Harpprecht ist mit einer Jüdin verheiratet, die nicht nur Auschwitz und die Todesmärsche, sondern auch noch die letzten Monate in Bergen-Belsen überlebt hat.

Wie weit Brandt bereit ist, die Schuld seines Volkes auf sich zu nehmen, zeigt sein berühmter Kniefall in Warschau, diese fast biblische Geste, ohne die heute kein Brandt-Porträt auskommt. Wenn es jemanden gibt, der sich an diesem Ort nicht hätte entschuldigen müssen, dann ist es dieser Kanzler der Bundesrepublik. Wie kompliziert die Seelenlage der Deutschen zu dem Zeitpunkt noch ist, zeigen die Umfragen: 48 Prozent halten die Demutsgeste für übertrieben.

Brandt hat später gesagt, der Kniefall sei spontan erfolgt. Aber ganz so war es wohl doch nicht: Harpprecht erinnert sich, dass ihm Brandt berichtete, er habe sich am Morgen im Hotel überlegt, dass er bei dem für diesen Tag anstehenden Besuch im Warschauer Ghetto etwas Besonderes tun müsse. Nur was genau, sei ihm noch nicht klar gewesen.

In der Erinnerung hat sich das Bild eines ewigen Zauderers festgesetzt. Aber wenn es darauf ankommt, kann Brandt erstaunlich hart sein, gegen sich ebenso wie gegen andere. Berlin ist in den frühen Fünfzigern für einen aufstrebenden Politiker ein ungemütlicher Ort. Die Stadt ist fest in der Hand einer Gruppe von Sozialdemokraten, die sich „Keulenriege“ nennt. Wer ihre Kreise stört, muss damit rechnen, eine ordentliche Tracht Prügel zu beziehen. Wie Brandt die Konkurrenz ausmanövriert, zeigt nicht nur sein strategisches Talent, sondern auch eine Robustheit, die ihm viele nicht zugetraut hätten. Bei Gelegenheit erwähnt er später, dass er mal Amateurboxer gewesen sei.