9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wer links ist, lebt im schönen Gefühl, immer Recht zu haben. In der Politik haben sich die Linken oft geirrt, aber irgendwie macht das nichts, immer werden ihnen die besten Motive zugebilligt. Warum eigentlich? Jan Fleischhauer hat einen Großteil seines Lebens unter Linken verbracht. Jetzt unterzieht er sie einer genauen Betrachtung - mit dem Abstand desjenigen, der irgendwann entdeckte, dass er nicht mehr dazugehört. Sein Buch ist Analyse, Polemik und persönlicher Erfahrungsbericht. Es sorgte für erregte Debatten in den Medien und stand wochenlang auf der «Spiegel»-Bestsellerliste.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 519

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

Jan Fleischhauer

Unter Linken

Von einem, der aus Versehen konservativ wurde

Inhaltsverzeichnis

Zitat

Meine Mutter, die Linke und ich – eine Einleitung

Die Erfindung des Opfers – die Linke bringt sich in Stellung

Auf dem Weg zum Sonnenstaat – eine kleine Geschichte der Linken

Wider die Herrschaft der Vernunft – die Linke und das Bildungssystem

Die Eroberung des Sozialstaats – die Linke macht Karriere

Wir Kleinbürger – die Linke und das Volk

Opferneid – die Linke und der Antisemitismus

Der Täter als Opfer – die Linke und das Böse

Türken und andere Juden – die Linke und die Fremden

Alles Faschisten – die Linke und ihre Gegner

Die Worte des Baums – die Linke und der Humor

Ein Schlusswort – oder: Warum man in der Krise eigentlich nur konservativ bleiben kann

Ergänzungen und Empörungen – ein Nachtrag zur Taschenbuchausgabe

Literaturhinweise

Personenregister

Sachregister

Danksagung

«Man kommt immer noch früh genug zu spät.»

Helmuth Plessner

MEINE MUTTER, DIE LINKE UND ICH – EINE EINLEITUNG

Ich kann von mir sagen, ich kenne mich aus mit den Linken, ich habe mein halbes Leben unterihnen verbracht. Meine Eltern waren links, die Schulkameraden und die Mehrzahl meiner Lehrer, die Kommilitonen an der Universität und natürlich alle Professoren. Die meisten meiner Kollegen sind es noch heute.

Es ist nicht so, dass ich darunter gelitten hätte. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, links behütet eben. Meinen ersten Disneyfilm habe ich zusammen mit meinen eigenen Kindern gesehen. Als McDonald’s eine Filiale in unserem Stadtteil aufmachte, hielt mir mein Vater einen ernsten Vortrag über den verderblichen Einfluss amerikanischer Fastfood-Kultur. Der Genuss meines ersten Burgers war ein Akt jugendlicher Auflehnung; bis heute habe ich bei einem der gelegentlichen Besuche einen Rest schlechten Gewissens.

Ich gehöre zu einer Generation, die gar nichts anderes kennt als die Dominanz der Linken. Wo ich aufgewachsen bin, waren alle links. Das ist insofern nicht ganz selbstverständlich, als ich in einer Gegend groß wurde, die man gemeinhin als Villenviertel bezeichnet. Die Freunde meiner Eltern wählten SPD oder, später dann, Grün und deren Freunde natürlich auch. Irgendwo muss es in unserer Nähe auch ein paar Unionsanhänger gegeben haben, vermutlich sogar unter den Nachbarn, schließlich war Wellingsbüttel im Hamburger Norden einer der wenigen Stadtteile, wo die CDU in den siebziger Jahren auf über 50Prozent der Stimmen kam. Aber man sah sie nie. Im Hockeyclub traf man Henning Voscherau, den späteren SPD-Bürgermeister, und beim Einkaufen den ‹Panorama›-Chef vom NDR, der gerade ein kritisches Feature über Franz Josef Strauß und die Waffenlobby fertiggestellt hatte.

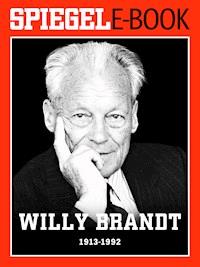

Meine Mutter ist 1969 bei den Sozialdemokraten eingetreten, aus Begeisterung für Willy Brandt. Sie hat ihre Verpflichtungen dort immer sehr ernst genommen. Wenn man auf Politik zu sprechen kam, konnte sie ausgesprochen leidenschaftlich werden, was dazu führte, dass Diskussionen mit ihr so lange dauerten, bis man manchmal einfach aus Erschöpfung nachgab. Ich habe sie in all den Jahren nicht einmal sagen hören, der Partei sei in einer wichtigen Sache ein Fehler unterlaufen. Taktische Schwächen sicher, aber nichts Grundlegendes. Wahrscheinlich hielt sie es für ausgeschlossen, dass auch sozialdemokratische Parteiführer unwissend oder gar korrupt sein könnten. Die andere Seite hingegen irrte sich ständig, sie reihte Fehlentscheidung an Fehlentscheidung oder war innerlich so verrottet, dass sie aus Berechnung das Land in die Irre leitete. Es war erstaunlich, wie schwer es den Sozialdemokraten unter diesen Umständen fiel, sich an der Macht zu halten. Aber das bewies nach Meinung meiner Mutter nur, mit welch unsauberen Methoden der Gegner kämpfte.

Die SPD war in meiner Familie weit mehr als ein Zusammenschluss Gleichgesinnter, sie galt bei uns als eine Art politische Heilsarmee, die Deutschland von den Resten des Faschismus reinigen und in eine bessere, gerechtere, demokratischere Zukunft führen würde. Sie stand für das Gute im Land, sie verkörperte in der Summe ihrer Mitglieder und Anhänger gewissermaßen die in Deutschland verfügbare Gutherzigkeitsmenge. Vielleicht redeten wir deshalb auch nie von der SPD als SPD, sondern immer nur von der Partei, so wie in katholischen Haushalten andächtig von der Kirche gesprochen wird, eine von mehreren überraschenden Parallelen zwischen linker und christlicher Welt, wie ich später feststellen konnte.

Was von Konservativen zu halten war, lag auf der Hand: Entweder waren sie stockreaktionär, weil sie sich dem Fortschritt verweigerten, oder auf gefährliche Weise borniert, also wahlweise verachtens- oder bemitleidenswerte Figuren. Bei uns zu Hause hießen sie nur «die Schwarzen», ein Begriff, der für mich verdächtig nach dem schwarzen Mann klang, vor dem man sich als Kind tunlichst in Sicherheit brachte. Meine erste politische Kindheitserinnerung ist das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt im Bundestag. Ich war neun Jahre alt, in der Küche lief das Radio; ich wartete auf das Mittagessen, aber meine Mutter stand regungslos am Herd und hörte mit geschlossenen Augen zu, wie die Stimmenauszählung übertragen wurde. Wenn ich nicht genau wüsste, wie wenig sie mit Religion am Hut hat, würde ich im Nachhinein schwören, dass sich ihre Lippen dabei bewegten. Hätte vom Ergebnis der Ausbruch eines neuen Krieges abgehangen, wäre die Spannung nicht größer gewesen – und die Erlösung, dass es anders kam als allgemein erwartet und der Kanzler vor dem feigen Anschlag der CDU wie durch ein Wunder gerettet war. Ich begriff früh, dass in der Politik zwei ewige Mächte miteinander ringen, die Macht des Lichts und die der Finsternis. Je früher man sich entschied, auf welcher Seite man sein wollte, desto besser.

Mein Vater stand den Sozialdemokraten eher gefühlsmäßig nahe. Er hatte Kunstgeschichte und Germanistik studiert, auch promoviert über den Bildhauer Ernst Barlach, und war dann irgendwie reingerutscht in den Journalismus, zunächst als Redakteur beim Landesstudio Hannover des NDR. Wenige Monate nach meiner Geburt bekam er das Angebot, ins Funkhaus nach Hamburg zu wechseln. Er machte schnell Karriere und war dann mehrere Jahre Pressechef, ein Posten, der, wenn schon kein Parteibuch, doch einen gewissen Überzeugungsgleichklang voraussetzte.

Bei politischen Diskussionen hielt sich mein Vater zurück, da ließ er meiner Mutter den Vortritt, aber es war klar, dass er sie in allem unterstützte. Ich habe ihn später mal in Verdacht gehabt, heimlich die CDU gewählt zu haben, als Oskar Lafontaine gegen Helmut Kohl antrat. Ich weiß, er hegte auch für Gerhard Schröder und Joschka Fischer nicht viel Sympathien. Er hielt den ersten für einen politischen Heiratsschwindler und den anderen für einen aufgeblasenen Pinsel ohne Kinderstube. Er selber war eher ein Schmidt-Sozialdemokrat. Aber er hat stets vehement abgestritten, die CDU jemals auch nur in Betracht gezogen zu haben. Eine Stimme für Kohl hätte die sofortige Scheidung bedeutet, und auch später noch wäre jede Affäre mit einer anderen Frau aus Sicht meiner Mutter verzeihlicher gewesen als ein Seitensprung am Wahltag.

Es ist kein Schaden, in einem Haushalt aufzuwachsen, in dem die nationale Herkunft von Imbisskost ein politisches Thema ist, das über das richtige Bewusstsein Aufschluss gibt: Es trainiert einen, von klein auf wachsam zu sein gegen moralische Fallstricke. Wie bei allen guten linken Familien konnten bei uns scheinbar alltägliche Entscheidungen eine Tragweite haben, die sich politisch Außenstehenden nur schwer erschließt. Bei jedem Einkauf im Supermarkt war nicht nur ein Urteil über Frische und Geschmack der angebotenen Waren zu treffen, sondern auch über ihre moralische Qualität. Biohaferflocken waren Industriemüsli unbedingt vorzuziehen, selbst wenn sie wie Kleie schmeckten, weil wir grundsätzlich großen Marken misstrauten und kleine Kooperativen unterstützten. Natürlich kaufte meine Mutter aus Prinzip nie Pepsi (USA/Großindustrie/republikanisch) – und Coca-Cola (USA/Großindustrie/demokratisch) auch nur an Kindergeburtstagen und wenn wir mit Erbrechen im Bett lagen. Dann wurde sie uns in kleinen Mengen eiskalt eingeflößt, weshalb sich Cola für mich bis heute, ob nun intendiert oder nicht, mit Krankheit verbindet. Als in den Zeitungen stand, dass in Afrika die Kinder am Milchpulver von Nestlé starben, war sofort das Nesquik vom Frühstückstisch verschwunden. Nachdem mich ein Freund darauf aufmerksam gemacht hatte, dass auch Smarties von Nestlé waren, betete ich inständig, meine Mutter möge das nie herausfinden.

Sobald es um politische Belange ging, konnte sie erstaunlich rigoros sein. Bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr bin ich praktisch ohne Apfelsinen aufgewachsen, eine Erfahrung, die ich mit meinem britischen Journalistenkollegen Nick Cohen teile, wie ich neulich überrascht festgestellt habe: Bestimmte Entbehrungen scheinen die Kinder der Linken gemeinsam erlebt zu haben, und zwar überall im Westen. In diesem Fall waren die zitrusfruchtproduzierenden Länder der Welt für einen Zeitraum, der unglückseligerweise mit unserer Kindheit zusammenfiel, in die Hände von irgendwelchen Caudillos oder anderweitig fragwürdigen Machthabern geraten. Spanische Orangen konnte man nicht kaufen, solange General Francisco Franco an der Macht war, weil jeder Kauf eine indirekte Unterstützung der Diktatur bedeutet hätte. Südafrika kam wegen des Apartheidregimes nicht in Frage, und Jaffas aus Israel schienen politisch nicht korrekt, solange die Palästinenser so viel zu leiden hatten. Am Anfang blieben uns noch die Orangen aus Florida, aber nach der Wahl von Nixon zum Präsidenten war es auch damit vorbei. Dass mein Bruder und ich nicht dem Skorbut zum Opfer fielen, verdanken wir dem Hinscheiden Francos mit 82Jahren im November 1975.

Man kann auch ohne Nesquik und Zitrusfrüchte eine glückliche Kindheit verleben. Ich habe keinen Grund, mich zu beklagen – andere Kinder müssen wegen ihres Glaubens ohne Koteletts groß werden und vier Wochen im Jahr fasten. Außerdem waren erstaunliche Ausnahmen möglich. Zu meinem Leidwesen hatte meine Mutter auch eine starke Abneigung gegen Comics gefasst. Das sei Schund, befand sie, und Schund kam bei uns nicht ins Haus. Die Ausnahme von der Regel war ‹Asterix›: Ich besaß alle Bände, angefangen bei ‹Asterix der Gallier› bis ‹Asterix auf Korsika›. Was aus Frankreich kam, galt als kulturhaltig und war damit vom Schundverdacht befreit, eine Aufwertung, die sich allerdings nicht auf das benachbarte Belgien erstreckte, womit die ‹Tintin›-Serie von Hergé wiederum unter das No-Comics-Verdikt fiel. Auch beim Fernsehen gab es feine Unterschiede. Hollywood war sogar schlimmer Schund – es sei denn, die Filme waren alt und schwarzweiß oder von Emigranten wie Billy Wilder und Ernst Lubitsch gedreht, dann waren sie Kulturgut und auch für Kinder geeignet. Wie mein Vater die Westernserie ‹Bonanza› als Familienprogramm am Sonntag durchgesetzt hat, ist mir bis heute ein Rätsel.

Ich weiß nicht mehr, wann mir zum ersten Mal aufging, dass nicht alle Familien so waren wie meine. Ich wusste natürlich, dass es Leute gab, die alles ablehnten, wofür Sozialdemokraten standen, davon war ja am Esstisch ständig die Rede, aber sie spielten eher als abstrakte Bedrohung eine Rolle. In meinem direkten Umfeld kamen sie nicht vor.

Im Grunde ist das bis heute so geblieben. Inzwischen kenne ich viele Konservative, das bringt schon mein Beruf mit sich. Das Land wird, nach sieben Jahren unter Rot-Grün, schon länger wieder von der CDU und ihrer Kanzlerin geführt, auch die meisten Bundesländer haben an ihrer Spitze einen Ministerpräsidenten der Union stehen. Aber das ändert nichts daran, dass die Konservativen überall dort, wo darüber befunden wird, wie die Dinge zu sehen und zu bewerten sind, praktisch nicht vorkommen. Gehen Sie in irgendein Schauspielhaus, in ein Museum oder ein Freiluftkonzert: Sie werden schnell feststellen, dass Ideen, die außerhalb der linken Vorstellungswelt siedeln, dort nichts verloren haben. Ein zeitgenössisches Theaterstück, das nicht kritisch mit der Marktwirtschaft abrechnet? Undenkbar. Ein Künstler, dem bis zur Abwahl von George W.Bush zu Amerika auf Anhieb mehr als Guantánamo, Abu Ghraib und die fehlende Unterschrift unter dem Kyoto-Protokoll einfiel? Indiskutabel. Rock gegen Links? Ein Scherz.

Die Linke hat gesiegt, auf ganzer Linie, sie ist zum Juste Milieu derer geworden, die über unsere Kultur bestimmen. Wenn man nach einer Definition sucht, was links sein bedeutet, lässt sich auf ein beeindruckendes Theoriegebäude zurückgreifen. Links ist eine Weltanschauung, auch eine Welterklärung, wie alles mit allem zusammenhängt – aber zunächst ist es vor allem ein Gefühl. Wer links ist, lebt in dem schönen Bewusstsein, im Recht zu sein, ja, einfach immer recht zu haben. Linke müssen sich in Deutschland für ihre Ansichten nicht wirklich rechtfertigen. Sie haben ihre Meinung weitgehend durchgesetzt, nicht im Volk, das störrisch an seinen Vorurteilen festhängt, aber in den tonangebenden Kreisen, also da, wo sie sich vorzugsweise aufhalten.

Sicher, unterwegs haben sie ein paar Niederlagen einstecken müssen. Sie haben den Kampf gegen das Kabelfernsehen verloren, und sie haben auch die Wiedervereinigung nicht verhindern können, aber all das schrumpft im Rückblick zu Nebensächlichkeiten. Die andere Seite weiß noch nicht einmal, wie sie sich selber nennen soll. Niemand in Deutschland, der noch bei Trost ist, bezeichnet sich selbst als rechts. Bürgerlich vielleicht oder konservativ, aber selbst das nur mit angehaltenem Atem. Rechts ist nicht die andere Seite des Meinungsspektrums, es ist ein Verdammungsurteil.

In der Meinungswirtschaft, in der ich mein Geld verdiene, gibt es praktisch nur Linke. Und wer es nicht ist, behält das lieber für sich. Sie meinen, ich übertreibe? Vor der Bundestagswahl 1998 veranstaltete die Redaktion der ‹Welt›, konservatives Flaggschiff des Springer-Konzerns, eine Wahlumfrage, bei der die Redakteure neben ihrem Tipp für den Wahlausgang auch ihre eigenen Präferenzen angeben konnten: Rot-Grün lag bei beiden Auszählungen mit weitem Abstand vorn. Das Ergebnis hing kurze Zeit am Schwarzen Brett, dann war es verschwunden. So deutlich wollte man Besuchern der Redaktion doch nicht auf die Nase binden, dass der heimliche Lebenstraum des normalen ‹Welt›-Redakteurs ein Platz bei der ‹Süddeutschen Zeitung› ist.

Ein Grund für die kulturelle Dominanz der Linken mag sein, dass die andern nichts zu sagen haben oder ihre eigenen Ideen so überzeugend sind, dass neben ihnen alles verblasst. Ich vermute eher, viele sind links, weil es die anderen auch sind. Die Anpassungsneigung des Menschen ist eine experimentalpsychologisch gut dokumentierte, aber im Alltagsleben regelmäßig unterschätzte Eigenschaft. Was Überzeugung genannt wird, ist oft nichts anderes als eine Adaptionsleistung im Meinungsumfeld. Opportunismus ist ein hässliches und hier auch ein nicht ganz zutreffendes Wort, weil es die Übernahme von Meinungen aus Berechnung voraussetzt. Nennen wir es lieber Sozialinstinkt: Niemand möchte im Büro derjenige sein, der beim Gang zum Mittagessen als Einziger bei der Frage übergangen wird, ob er mitkommen wolle.

Ich habe irgendwann den Anschluss verpasst. Ich kann nicht sagen, wann es passierte, es gibt keinen Tag und kein Ereignis, die mich von der Linken entfremdeten. Ich kann noch nicht mal behaupten, ich hätte bewusst Abstand genommen. Es passierte einfach. Plötzlich konnte ich nicht mehr lachen, wenn man sich zum hundertsten Mal über die Physiognomie Kohls lustig machte. Ich stellte fest, dass ich erleichtert war, als meine Söhne das Puppenhaus, das mein Schwiegervater und ich für sie gebaut hatten, zu einer Parkgarage umfunktionierten. Wenn die Diskussion auf die Nutzlosigkeit von Ehe und Familie kam, war ich derjenige, der insgeheim jedem verheirateten Paar die Daumen drückte, es möge möglichst lange durchhalten. Einmal traute ich mich sogar, in einem Partygeplänkel zum Klimawandel ein gutes Wort für die Atomenergie einzulegen – der Abend war dann allerdings gelaufen.

Am Anfang versuchte ich, meine konservativen Neigungen zu unterdrücken. Ich redete mir ein, sie würden vorbeigehen wie jugendliche Hitzewallungen. Beim nächsten Kohl-Witz lachte ich dafür besonders laut, um nicht aufzufallen. Kurz, ich verhielt mich wie ein vierzigjähriger Familienvater, der plötzlich entdeckt, dass er schwul ist und nicht weiß, was er tun soll.

Es hatte frühe Anzeichen auf meine Veranlagung gegeben, im Nachhinein ließen sie sich deutlich erkennen. Meine Schulfreundin Fontessa meint sogar, sie habe es schon immer gewusst. Als wir vor drei Jahren bei einem Klassentreffen Jugenderinnerungen austauschten und ich dabei auch auf meinen Seitenwechsel zu sprechen kam, sah sie mich nur mitleidig an und sagte: «Jan, du warst doch nie richtig links, das war doch bei dir immer nur Pose.» Ich fühlte mich ertappt, dabei meinte sie es gar nicht bös.

Das Schwierigste für jeden späten Konservativen ist immer das Coming-out. Es ist ein Moment, den man hinauszögert, solange es geht. Man fürchtet die Reaktion der Kollegen, man will auch seine Eltern nicht beschämen. Meine Mutter wird kommendes Jahr 75, was es zunehmend unwahrscheinlich macht, dass sie ihre Vorurteile gegenüber Konservativen jemals ablegen wird. Sie versucht, im Umgang höflich zu sein und sich nichts anmerken zu lassen, aber manchmal treten ihre Vorbehalte in einer selbst für mich schockierenden Deutlichkeit zum Vorschein. «Ein schrecklicher, schrecklicher Mensch», seufzte sie indigniert, als ich nach dem Wahlsieg von CDU-Bürgermeister Ole von Beust über den ‹Zeit›-Herausgeber Michael Naumann mit ihr telefonierte: «Dass wir von so jemandem regiert werden.» Sie klang gerade so, als ob Hamburg von einem gerichtsnotorischen Betrüger geführt würde, und ich kann nicht ausschließen, dass sie es genauso sieht. Was den eigenen Sohn angeht, hat sie beschlossen, über alle Verirrungen hinwegzusehen. Sie verhält sich wie eine dieser englischen Damen, die nichts mehr im Leben wirklich erschüttern kann und die einfach weiterplaudern, wenn neben ihnen jemand aus der Rolle fällt.

Inzwischen habe ich gelernt, mit meinem Konservativsein offensiv umzugehen. Ich traue mich manchmal sogar, Vorurteile direkt anzusprechen. Neulich hatten wir ein Ehepaar zu Gast, das wir seit längerem kennen, aber bei dem der Kontakt zuletzt etwas abgebrochen war. Er ist vor nicht allzu langem Professor für Jura an einer ostdeutschen Uni geworden, sie promotet Golfplätze. Das Gespräch kam zügig auf den letzten Michael-Moore-Film, und unser Freund behauptete plötzlich, im gesamten Mittleren Westen der USA dürfe der Film nicht gezeigt werden. So wie er es sagte, klang es, als ob Moore ein französischer Autorenfilmer sei, der den Amerikanern endlich den Spiegel vorhalte, was die nicht ertragen konnten. Ich hatte eine ziemlich präzise Vorstellung, wie das Gespräch weitergehen würde, und wusste, dass ich mich nachher wieder über mich ärgern würde, weil ich nicht entschieden genug widersprochen hatte. «Um es kurz zu machen, weil wir ja dann eh auf diesen Punkt kommen», hörte ich mich selber sagen: «Nein, ich glaube nicht, dass die CIA hinter den Anschlägen vom 11.September steckt, und ja, wir haben gerne in Amerika gelebt.» Es war dann sehr still, wir tranken unseren Tee, und die beiden verabschiedeten sich schnell. Ich war erschrocken über mich selbst, aber auch ein klein wenig stolz.

Wer über die Linke schreibt, und das nicht im Ton der Bewunderung, zieht Kritik auf sich, das beginnt schon mit dem Begriff links. Man kann zu Recht einwenden, dass zwischen einem grünen Attac-Anhänger, einem gestandenen Ruhrpott-Sozialdemokraten und dem Funktionär der Linkspartei mehrere Welten liegen. Um Missverständnisse zu vermeiden, deshalb ein paar Sätze zur Klärung.

Die Linke ist, genau genommen, eine begriffliche Fiktion. Anders gesagt: Links ist ein Gattungsbegriff, und als solcher hat er Nachteile. Er ebnet, wie alle generischen Bezeichnungen, Differenzen ein und ist notgedrungen unscharf, weil er den Blick auf die Gemeinsamkeiten richtet und nicht auf das Trennende. Wer jeder Verästelung nachspürt, verliert sich im Besonderen und übersieht das Allgemeine. Natürlich existieren zwischen Schnecken, Muscheln und Kopffüßlern gravierende Unterschiede, dennoch fasst sie der Biologe im Stamm der Mollusken zusammen. Ohne Verallgemeinerung kommt man zu keiner Erkenntnis.

Wenn ich von der Linken spreche, meine ich zunächst ein Milieu, das mir seit meiner Kindheit vertraut ist und das man als Links-Bürgertum bezeichnen kann. Im englischen Sprachraum haben sich Begriffe wie «chattering class» oder «creative class» durchgesetzt, Mittelklasse-Sozialismus oder Links-Chic sind andere Versuche der Beschreibung, aber sie meinen in etwa alle das Gleiche. Dieses Milieu ist bevölkert von einem bestimmten Typus, den man leicht an seinen Konsum- und Kulturgewohnheiten erkennen kann (auch wenn er sich selber auf seinen Nonkonformismus viel zugutehält) und der sich durch ein ausgeprägtes Elitebewusstsein auszeichnet, wobei Elite zu den Begriffen gehört, die für ihn so tabu sind wie Nation, Heimat oder Volk.

Man schwärmt für Obama, fürchtet sich vor dem Klimawandel und dem Überwachungsstaat, achtet auf biologisch einwandfreie Ernährung und liest die Meinungsspalte der ‹Süddeutschen›, das Feuilleton der ‹Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung› und, mit einer gewissen zur Schau gestellten Verachtung, den Politikteil des ‹Spiegel›. Die Kinder gehen auf ausgesuchte Schulen, auch wenn man grundsätzlich für die Gemeinschaftsschule ist, das Wochenende verbringt man gerne bei Freunden auf dem Land, die dort seit Jahren eine Natursteinkate renovieren, natürlich denkmalschutzgerecht, und beim Italiener erfolgt die Bestellung grundsätzlich in der Landessprache des Wirtes, egal wie gut oder schlecht man Italienisch spricht. Das eine oder andere mag sich auch bei Liberalen und Konservativen finden, aber eben nicht in der Ausschließlichkeit und schon gar nicht als Konstitutionsmerkmal eines Lebensstils.

Der Marktwirtschaft steht man in dieser Gesellschaftsschicht kritisch gegenüber, ohne genau sagen zu können, was die Alternative wäre. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise ist so gesehen ein Gottesgeschenk, weil sie einen in allen Vorurteilen aufs schönste bestärkt und jeder weiteren Argumentationsmühe enthebt. Man muss in einer Diskussion nur «Ackermann» oder «Wall Street» rufen, wenn sich jemand mit einem schüchternen Einwand hervortraut, und schon wackeln alle Umstehenden einverständig mit den Köpfen, und der Störenfried zieht sich, Entschuldigungen murmelnd, zurück. Nun hofft man nur insgeheim, dass die Krise des Kapitalismus nicht zu weit voranschreitet, weil auch der eigene Wohlstand dranhängt und seit 150Jahren der Beweis aussteht, dass mit dem alten Marx ebenfalls ein auskömmlicher Lebensabend garantiert wäre.

Mit anderen Worten: Dies ist die politische und intellektuelle Klasse, die (unter wechselnden kulturellen Vorzeichen) seit den Sechzigern die geistige Republik regiert und zuletzt, mit Schröder und Fischer an der Spitze, auch das Land und die sich nun nach vier Jahren in der Großen Koalition aus der Opposition heraus anschickt, das Kanzleramt zurückzuerobern, diesmal wohl mit der Linkspartei als unbequemem, aber notwendigem Mehrheitsbeschaffer. Der sozialdemokratische Gewerkschaftssekretär oder ostdeutsche Altkommunist kommen in dieser Welt nur am Rande vor, deshalb sind sie als solche ausgewiesen, wenn ich sie meine. Dennoch verbindet auch diese Traditionsmilieus mit dem Links-Bürgertum mehr als nur eine ideengeschichtliche Herkunft: Sie eint der Glaube, einer besseren, gerechteren Sache zu dienen. Daher die moralische Selbstzufriedenheit, trotz aller internen Spannungen.

Die linke Familie hat viele Sippen, die heftig miteinander konkurrieren, weshalb sie hier in allen Facetten und Spielarten nicht dargestellt werden können, aber am Ende bleibt es eine Familie, die sich auch als solche begreift. Man kann diese Form von Zugehörigkeitsgefühl nicht zuletzt in der politischen Selbstzuschreibung erkennen. Die Wahlforscher reden ständig vom Schwinden der Bindungskräfte, und so hat sich der Eindruck festgesetzt, auch die Lager hätten sich aufgelöst. Die Union baut auf dieser Annahme inzwischen ihre gesamte Politik auf. Aber in Wirklichkeit wissen die Leute sehr wohl, wo ihre politische Heimat liegt. Wenn man die Bürger bittet, sich auf einer Skala von rechts bis links einzuordnen, können die meisten ganz genau sagen, wo sie stehen. Nur eine Minderheit sagt, dass sie sich nicht entscheiden könne oder keine Meinung habe. Der einzige Unterschied zwischen links und rechts ist dabei, dass die Linken kein Problem haben, sich auch als solche zu bezeichnen, während die Rechten dazu neigen, sich möglichst nah an die Mitte zu schmiegen, aus Angst, man könnte ihnen sonst aus ihrer Selbsteinschätzung einen Strick drehen.

Ich habe mich im Internet umgesehen: Es gibt viele Bücher über die Linke, sie heißen ‹Links!› oder ‹Links neu denken›, und sie beschreiben alle, wie gut es sich anfühlt, auf der richtigen Seite zu stehen. Ich habe mich gelegentlich gefragt, wer eigentlich die Käufer sind. Wer braucht Bücher, die ihm sagen, was er eh schon weiß? Wahrscheinlich handelt es sich um eine Untergattung der Selbstbestätigungsliteratur, statt unter Lebenshilfe stehen sie im Regal eben unter Politik.

Daneben gibt es die kleine Gruppe der Abrechnungsbücher. Die Autoren sind meist Sechzigjährige, die in jungen Jahren Mitglied einer kommunistischen Sekte waren, Maoisten, Spartakisten oder Angehörige des Kommunistischen Bunds Westdeutschland, Versprengte der Weltrevolution, die irgendwann die Biege gemacht haben und nun mit den Irrtümern und Illusionen von damals aufräumen. Es sind verdienstvolle Werke darunter, ‹Das rote Jahrzehnt› von Gerd Koenen zum Beispiel oder ‹Unser Kampf› von Götz Aly, lehrreiche Schilderungen der Selbstgenügsamkeit und geradezu manischen Weltabgewandtheit der Linken in den Aufbaujahren der Bewegung. Sie seien jedem zur Lektüre empfohlen, der meint, dass die Achtundsechziger und ihre Epigonen auch nur jemals einen Bruchteil politischen Überblicks besessen hätten. Aber immer bleiben diese Abrechnungen notgedrungen auf der Höhe ihrer Zeit. Sie finden keinen rechten Anschluss zur Gegenwart, vielleicht auch, weil viele der Wortführer von damals ihn nicht wirklich gefunden haben.

Dieses Buch will nicht mit Verspätung recht behalten. Es hat keine Rechnungen offen, die es zu begleichen gilt. Es will nicht belehren oder agitieren, es will auch niemanden auf die Seite ziehen. Warum auch?

Ich gehöre keiner Partei oder Gruppierung an. Ich habe nichts zu bekennen oder wiedergutzumachen, jedenfalls nicht im politischen Sinn. Für mich und meine Generation gilt die Gnade der späten Geburt: Als wir in die Pubertät kamen, waren die Achtundsechziger schon im Staatsdienst und die RAF im Hungerstreik. Uns blieben als revolutionäre Betätigungen nur noch Hausbesetzungen und Friedensdemonstrationen. Da ging es auch hoch her, aber das Engagement lieferte nicht mehr den Stoff für Ritterkreuze.

Dieses Buch ist ein Erkundungsbericht aus dem Imperium der Linken. Es bedient sich zur Erkenntnisgewinnung der teilnehmenden Beobachtung einer Welt, die vielen fremd sein dürfte, deren politische Betätigung sich auf den gelegentlichen Gang zum Wahllokal beschränkt. Wer kommt schon auf die Idee, dass man mit dem Genuss eines amerikanischen Brausegetränks den Ausverkauf seiner Ideale begehen könnte? Eliten neigen dazu, Denk- und Verhaltensweisen auszubilden, die sie von der Masse abheben. Manches muss dem Außenstehenden lebensfremd oder geradewegs bizarr erscheinen, aber das heißt nicht, dass es bedeutungslos wäre. In der Übertreibung zeigt sich oft das Eigentliche.

Bei der Beschäftigung mit Herrschaftsformationen tritt neben die ethnographische Beschreibung das Interesse an den Methoden der Herrschaftssicherung, das unterscheidet die Feldforschung vom reinen Erfahrungsbericht. Wie wurde die Macht erobert? Wie wird sie befestigt? Welches sind die Ideen, die alle der herrschenden Klasse Zugehörigen an ihre gesellschaftliche Sonderrolle glauben lassen? Und was macht eigentlich eine Bewegung, die erreicht hat, was sie sich wünschte? Die Verteidigung des Status quo ist insgesamt eine zähe Sache, aus der kein Funke zu schlagen ist. Vielleicht sind Linke auch deshalb oft so gereizt.

Eine Reihe linker Errungenschaften werden dem Leser angesichts der Verwerfungen im Wirtschaftsleben merkwürdig zeitenthoben erscheinen. Was kümmern einen feministische Emanzipationsprojekte oder sozialpolitische Fortschrittsprogramme, lässt sich einwenden, wenn reihenweise Betriebe zusammenklappen und ganze Industriekonzerne gleich hinterher? Das ist brav gedacht, aber in Bezug auf die hier zur Rede stehenden Ambitionen auch rührend naiv. Tatsächlich bietet die Krise die willkommene Gelegenheit, all das zu vollenden, was im ersten Anlauf nicht gelang. Der Widerstand ist geschwächt, die Gegenseite in Erklärungsnot, das will ausgenutzt sein und wird es auch.

Die Linke hat sich noch nie durch etwas so Vorübergehendes wie eine Wirtschaftskrise oder einen Staatsbankrott von ihren Unternehmungen abbringen lassen, das macht eine ihrer Stärken aus. Sie hat den Zusammenbruch eines Weltimperiums überlebt, das zu seinem Schutz über 27000Atomwaffen, 2,8Millionen Soldaten und die größte Geheimpolizei der Erde verfügte, ohne dass dies nachhaltige Schäden an ihrem Glaubensgerüst angerichtet hätte. An der ostdeutschen Hinterlassenschaft des Kommunismus kaut die Bundesrepublik noch heute: 1,5Billionen Euro sind seit der Wiedervereinigung vom Westen in den Osten geflossen, weitere 160Milliarden werden es bis 2020 sein, wenn der Solidarpakt offiziell ausläuft, und das schließt die Sozialtransfers dann noch nicht ein. Ohne die Sanierung des Beitrittsgebiets wäre die Wachstumsquote in den alten Bundesländern zwischenzeitlich etwa doppelt so hoch ausgefallen, wie die EU-Kommission in einem Bericht 2002 feststellte, aber all das hindert die Entscheidungsträger bei Grünen und SPD nicht, einen Schulterschluss mit den Rechtsnachfolgern der SED anzustreben, die unverdrossen weiter die «Systemfrage» stellen. Wenn die Vergangenheit einen Hinweis auf die Haltbarkeit von Utopien gibt, dann muss man sich um die Linke keine Sorgen machen: Der Zähler der Bundesanstalt für Arbeit stand bei fünf Millionen Arbeitslosen, als die Regierung in Berlin, damals noch unter rot-grüner Leitung, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auf den Weg brachte, das keinen einzigen neuen Job schuf, dafür aber festlegte, dass niemand einen wegen sexueller, geschlechtlicher oder religiöser Ungleichbehandlung verlieren darf. Der Arbeitsmarkt lässt also, gemessen am Stand der Arbeitslosen, noch einigen Spielraum für die Verwirklichung ehrgeiziger Zukunftsvorhaben.

Wenn überhaupt, dann will dies Buch ermutigen, sich nicht mehr darum zu scheren, ob man in den politischen Mainstream passt. Es ist gar nicht so schlimm, nicht mehr links zu sein: Man verliert ein paar Freunde und gehört in bestimmten Kreisen nicht mehr dazu, aber dafür bessert sich schlagartig die Stimmung. Das ist zumindest die Erfahrung des Autors.

DIE ERFINDUNG DES OPFERS – DIE LINKE BRINGT SICH IN STELLUNG

Am Anfang aller linken Politik steht das Opfer. Jemandem ist Unrecht widerfahren: Er wurde in seinen Rechten verletzt, ihm wurde vorenthalten, was ihm zusteht; man hat ihm den Respekt versagt, ihn beleidigt oder gedemütigt. Vielleicht hat man ihn auch einfach übersehen.

Nun geht es darum, Wiedergutmachung zu erlangen. Eine Kompensation für das Erlittene, eine Entschädigung. Das Opfer kann das nicht allein durchsetzen, es ist zu schwach, eben deshalb ist es ja zum Opfer geworden. Es braucht einen Interessenvertreter, einen Anwalt, der sich seiner annimmt und ihm zu seinem Recht verhilft. Es muss jemand sein, der sich zurechtfindet auf den Fluren der Macht, der weiß, wie man den nötigen Druck aufbaut. So kommt die Linke ins Spiel. Sie kennt sich aus mit Entschädigungsverfahren; sie hat Erfahrung darin, die Angelegenheit anderer zu ihrer eigenen zu machen, so ist sie groß und einflussreich geworden. Das Opfer muss nicht mehr tun, als seinen Fall in professionelle Hände zu legen, der Rest ist Politik.

Die Linke war immer Anwalt der Schwachen, davon lebt ihr Ruf, darauf gründet ihr Selbstbild. Sich für andere einzusetzen ist ein nobles Unterfangen und über alle Kritik erhaben. Die Linke hat dieses Selbstverständnis zum Aushängeschild ihrer Aktivitäten gemacht, so als würden ihr die Sorgen um die Misshandelten und Vernachlässigten allein gehören und nicht auch die Konservativen eine Welt ohne Ungerechtigkeit, Krieg oder Gewalt vorziehen. Ihre Arbeit erledigt sie dabei pro bono, sie verlangt keine Gebühr und keine Beteiligung, ihr Lohn bemisst sich nach anderen Kriterien. Gerade auf der Reinheit ihres Engagements gründet ihre Macht und ihre Reputation. Andere mögen Profit und persönliches Fortkommen verfolgen, die Linke stellt sich ganz in den Dienst der Sache und verschafft sich so einen Kredit, der auch durch Rückschläge und Niederlagen nicht dezimiert werden kann. Über dessen Wert muss sie sich keine Gedanken machen, der ist mit den Jahren stetig gestiegen. Bei moralischem Kapital gibt es keine Wertminderung.

Wer dem eigenen Verständnis nach für höhere Güter streitet, für Wahrheit und Gerechtigkeit, gegen Unterdrückung, Diskriminierung und Ausbeutung, ist schnell versucht, jeden Widerspruch als feindseligen Akt zu empfinden, als Manöver, das in Wirklichkeit anderen Interessen dient. Cui bono?, fragt der Linke, wenn sich ihm Widerstand entgegenstellt: Wer steckt dahinter, wo sind die Nutznießer auf der anderen Seite, welche Allianz hat sich hier zur Einheimsung übler Gewinne verschworen? Der Linke denkt in Interessenstrukturen, Auftragsverhältnissen. Er kann sich schlechterdings nicht vorstellen, dass jemand eine gegenteilige Auffassung um ihrer selbst willen vertreten könnte, aus aufrichtiger Überzeugung oder auch aus Freude an der abweichenden Meinung. So zu denken, hielte er für naiv, es bei anderen als Beweggrund zu unterstellen, kommt ihm deshalb gar nicht erst in den Sinn. Er wittert überall unlautere Motive, geheime Mandate, Ränkespiele. Daran gewöhnt, sich als moralisch unanfechtbar zu empfinden, übersieht er leichtherzig die einfache Wahrheit, dass derjenige, der sich für moralisch überlegen erklärt, es in der Regel schon nicht mehr ist. Aus Selbstgerechtigkeit folgt in den seltensten Fällen Gerechtigkeit.

Dem Linken teilt sich die Welt in Gut und Böse, so einfach und so wirkungsvoll. Die Rechte besorgt das Geschäft der Reichen, der Mächtigen, der Blutsauger und Heuschrecken – die Linke ist die Schutzmacht der Armen und Entrechteten, der Zukurzgekommenen, Gestrauchelten und Gebeutelten. Es kann aus Sicht der Linken keinen Zweifel geben, wie sich die Sympathie der Öffentlichkeit zu sortieren hat, jetzt gilt es nur, sie ins Bild zu setzen. Deshalb liegt bei den Medien, die für die Volksaufklärung die Verantwortung tragen, eine besondere Aufgabe. Dass es bei Grundsatzfragen von solchem Gewicht auch in den zu einer unvoreingenommenen Berichterstattung verpflichteten Presseorganen keine neutrale Position geben kann, versteht sich nach linker Meinung von selbst, wer das nicht einsehen will, stellt sich entweder dumm oder ist böswillig. In jedem Fall hat der Journalist seine Entscheidung bereits in dem Augenblick getroffen, in dem er sich der Entscheidung zu entziehen sucht. Es gibt keine unschuldigen Haltungen mehr – das war und ist immer schon mit dem Satz gemeint gewesen, das Private sei politisch. Im scheinbar Nebensächlichen verrät sich das Grundsätzliche, alles wird bedeutsam und verweist auf den Handelnden zurück, seine Intentionen, seinen Standpunkt in der Welt. Schon die falsche Zigarettenmarke kann einen in bestimmten Kreisen erledigen. Ein Einstecktuch im Sakko, und man ist Bourgeois!

Es ist schwer, einen Linken zu treffen, der kein besonderes Anliegen hat, kein selbstlos scheinendes Vorhaben, das er verfolgt und von dem er sich für die Gesellschaft im Ganzen Großes verspricht. Immer geht es um Dinge, gegen die sich die Alltagssorgen klein ausnehmen, die Gleichberechtigung, die Kinderarmut, das Weltklima. Das verleiht dem Linken das Geschäftige, dies leicht Atemlose des Engagierten, die Aura drängender Wichtigkeit. Seine Unternehmungen sind nie einfach zu erledigen, sie erfordern Zeit und Hingabe. Über allem liegt das Pathos des Neuanfangs, das «Horizonte eröffnet», «Perspektiven aufreißt». Weil es um mehr geht, als sich auf einmal bewältigen lässt, steht das Improvisierte hoch im Kurs. Andere fangen nach Regierungsübernahme mit dem Regieren an, bei der Linken beginnt ein «Projekt».

Über einen Mangel an Mandanten kann sich die Linke nicht beklagen, ihr Wartezimmer ist immer voll. So wie sie es sieht, kann nahezu jeder ihren Beistand brauchen: Wer das noch nicht gemerkt hat, der hat sich nur noch nicht richtig umgesehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, zum Opfer der Gesellschaft zu werden, sich benachteiligt und entrechtet zu fühlen. Es reicht schon, dass man Frau ist oder alleinerziehend oder im falschen Teil Deutschlands geboren. Mit einer bestimmten Herkunft und sozialen Stellung ist man sogar gleich mehrfacher Diskriminierungsfall. Jetzt kommt es nur darauf an, die Adresse zu finden, bei der man seine Ansprüche geltend machen kann.

Die Aufwertung des Opfers war ursprünglich einmal ein beachtlicher Fortschritt in der Zivilisationsgeschichte. Jahrtausendelang war der Mensch gezwungen, anderen durch Stärke zu imponieren; sein Bestreben ging stets dahin, dominant zu erscheinen, auch dominanter, als er sich tatsächlich fühlte. Was hätte er dabei gewinnen können, sich schwach und angreifbar zu machen? Der Schwache lädt dazu ein, ihn zu erniedrigen, er muss fürchten, dass man sein Feld verwüstet und ihn seiner Habe beraubt. Auch im Tierreich ist keine Gattung bekannt, die durch demonstrative Schwäche herausfordert. Es gibt wohl Arten, die sich möglichst unsichtbar machen, um ihren Feinden zu entgehen, aber das Vorzeigen von Wehrlosigkeit ist nur als Unterwerfungsgeste bekannt, um nach einem verlorenen Kampf Schonung zu erwirken, nicht zur Vorteilsgewinnung.

Heute dagegen ist das Opfer in seinen vielen neuen Spielarten ein respektierter Vertreter unserer Zeit geworden. Es ist längst aus der geschützten Sphäre der Selbsthilfegruppen und Therapiekreise in die Alltagswelt hinausgetreten. Man begegnet ihm am Arbeitsplatz als Mobbingopfer oder Opfer sexistischer Beleidigung und Benachteiligung. In der Familie taucht es als Opfer der Doppelbelastung auf, als Leidtragende oder Leidtragender emotionaler Vernachlässigung und später dann, wenn alles auseinandergeflogen ist, als Scheidungsopfer. Es gibt das Stressopfer, das Opfer von Spiel- und Sexsucht, das Stalkingopfer und natürlich, ganz allgemein, das Opfer der Verhältnisse.

So hat sich der Opferbegriff mit seiner Vervielfachung erstaunlich erweitert, die Politik ist damit vor neue Aufgaben gestellt. Anders als das klassische Opfer von Krieg, Gewalt und Terror, das in einer traumatischen Erfahrung völlig gefangen ist und sich demzufolge von der Umwelt abschließt, sucht das Opfer in seiner neuen, modernen Form den Kontakt nach außen. Es begreift seine Geschichte als exemplarisch und damit verallgemeinerbar, folglich gibt es keinen Grund, sich der Opferrolle zu schämen oder sie zu bemänteln. Das Zeigen von Schwäche wird, im Gegenteil, als Stärke gewertet: Der Austausch über das eigene Erleben schafft Verbindung und Nähe und erlaubt anderen, sich anzuschließen und zugehörig zu fühlen; die subjektive Betroffenheit ist Ausweis sozialer Kompetenz und damit Voraussetzung gesellschaftlicher Akzeptanz.

Der neuartige Opferstatus ist darum in mehrfacher Hinsicht von Gewinn. Er verspricht Entlastung, indem er die Verlagerung von Schuldanteilen ermöglicht und die eigene Verantwortung minimiert. Nichts ist ja an einer Niederlage deprimierender als die Einsicht, dass man sich sein Versagen selber zuzuschreiben hat. Welche Erleichterung, wenn es plötzlich eine Erklärung gibt, die Gründe außerhalb der eigenen Person findet, wenn es Vorurteilsstrukturen sind, die einen klein gehalten und dafür gesorgt haben, dass einem der Respekt versagt wird, den man erwarten darf, oder die Position, die einem nach eigener Einschätzung zustände!

Der Opferstatus sichert Aufmerksamkeit und Anteilnahme, das ist sein zweiter Vorteil. Opfer gelten grundsätzlich als bedauernswerte Mitmenschen, die unseren Beistand verdient haben. Die Kultur des Mitleids verlangt, dass wir uns an ihrem Schicksal nicht ergötzen, wie es frühere Generationen vielleicht getan hätten, sondern ihnen Anteilnahme und Achtung entgegenbringen. Die Anteilnahme besteht zunächst darin, geduldig zuzuhören, das ist der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung. Jedes Opfer hat eine Geschichte, die es loswerden will, eine Kränkung, von der es nicht freikommt und die seinem Leben eine Wende gegeben hat. Umstehenden mag das auslösende Ereignis auf den ersten Blick banal vorkommen, sogar nichtig, es kann eine Zurückweisung sein, eine verletzende Bemerkung, manchmal eine unbedachte Geste, das Opfer erlebt die Situation gleichwohl als so gravierend, dass es nun entsprechende Beachtung und Hilfe erwartet.

Der «Knacks», wie Roger Willemsen die Opfererfahrung in seinem gleichnamigen Erfolgsbuch nennt, drängt hinaus in die Öffentlichkeit, der «Knacks» will besprochen und bearbeitet werden. Weil aber nicht jeder sofort zum Anwalt rennen mag, braucht es Foren sozialer Selbstverständigung. Früher war das in erster Linie die Selbsthilfegruppe, heute sind es in annähernd gleichem Maß das Partygespräch und die öffentlichen Therapiesitzungen der Massenmedien. Ein Großteil des Vormittagsprogramms der Privatsender besteht inzwischen aus einem moderierten Täter-Opfer-Ausgleich, bei dem betrogene Hausfrauen auf ihre untreuen Ehemänner stoßen oder das Mobbingopfer auf seine Quälgeister. Ein anderes, eher mittelschichtsgemäßes Vehikel sind die biographischen und semiprivaten Aufbereitungen des eigenen Schicksals in Buchform. Auf den Bestsellerlisten finden sich Bücher, die vom Leben mit einer schweren Krankheit berichten, vorzugsweise Krebs, oder von den Ängsten der Frau ab 50.

Das Bild des Opfers ist so mächtig, dass im Zweifel sogar die Evidenz der Tatsachen zurücktreten muss, um der schönen Idee Platz zu machen. Wer in die Opferkategorie fällt, hat die professionellen Opfervertreter auf seiner Seite, egal, was andere dazu sagen. Je größer die Einwände, desto entschlossener das Engagement: Gerade der Widerstand, so scheinen die Opferanwälte zu meinen, beweist in solchen Fällen die Berechtigung des Anliegens.

Im Februar 2008 verlieh das «Bündnis für Demokratie und Toleranz» auf Vorschlag der ehemaligen SPD-Sprecherin und parlamentarischen Staatssekretärin Cornelie Sonntag-Wolgast seinen «Ehrenpreis für Zivilcourage» an eine Achtzehnjährige aus dem sächsischen Mittweida, weil ihr Neonazis mit dem Messer ein Hakenkreuz in die Hüfte geritzt hatten, nachdem sie sich schützend vor ein fünfjähriges Aussiedlerkind stellte. So lautete jedenfalls die Geschichte, die Frau Sonntag-Wolgast in der Zeitung gelesen hatte und von der sie auch nicht abzubringen war durch das Gutachten eines hinzugezogenen Gerichtsmediziners, demzufolge die junge Frau sich die Verletzungen höchstwahrscheinlich selber beigebracht hatte. Wenige Wochen nachdem die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Vortäuschung einer Straftat aufnahm, fuhr die Initiatorin des Berliner Bündnisses nach Mittweida und überreichte ihren Preis. Noch kurz vorher hatte sie der Bürgermeister der Stadt eindringlich beschworen, die Veranstaltung abzusagen, weil alle Hinweise gegen die Geschichte des Opfers sprächen.

Frau Sonntag-Wolgast sagte zur Begründung, es gehe darum, «Zivilcourage zu loben, und nicht um die Frage, ob das Mädchen sich diese Verletzung, von der immer wieder die Rede ist, selber beigebracht» habe. Außerdem habe sie sich mit dem Mädchen vorher zu einem Gespräch getroffen, sie erscheine ihr «glaubwürdig». Die grüne Bundestagsabgeordnete Monika Lazar, Sprecherin ihrer Partei «für Strategien gegen Rechtsextremismus» und gemeinsam mit Sonntag-Wolgast Laudatorin, erklärte drei Monate später, als die Staatsanwaltschaft wegen der Beweislast offiziell Anklage erhoben hatte: «Im Prinzip stehen wir zu der Entscheidung. Wir haben uns gesagt, das ist Zivilcourage, wie wir sie uns vorstellen.» Und sie fügte hinzu: «Es hätte gutgehen können.»

Im November erkannte das Amtsgericht Hainichen, der ganze Vorfall habe sich nie zugetragen, und verurteilte die Preisträgerin zu 40Stunden gemeinnütziger Arbeit. Das «Bündnis für Demokratie und Toleranz» hat den Vorfall durch Beschweigen aufgearbeitet; wer im Suchfeld der Webseite «Ehrenpreis für Zivilcourage» den Namen der Ausgezeichneten eingibt, bekommt zur Antwort: «Es konnten keine Inhalte gefunden werden.» Dafür gibt es viele Hinweise, wie man «unter dem Regenbogendach» des Bündnisses für Demokratie und Toleranz – auch ohne Selbstverstümmelung – aktiv werden kann, um das «zivilgesellschaftliche Engagement für Demokratie und Toleranz in unserem Land sichtbar zu machen».

Das Opfer braucht den Täter. Ohne Herrn kein Knecht, ohne Repression keine Unterdrückung. Der Täter verkörpert alles, was als inakzeptabel erscheint, er ist der moderne Paria. Zwei Gruppen lassen sich dabei grob unterscheiden: Es gibt den Täter im kriminologischen Sinne, also den Delinquenten, der in Konflikt mit dem Gesetz geraten ist. Dieser Tätertypus, früher zum Leben als Außenseiter verurteilt, darf heute Schonung erwarten. Weil seine Gesetzesüberschreitung inzwischen als gesellschaftlich bedingt verstanden wird, scheidet er als richtiger Täter aus; er ist an den Umständen seines Lebens gescheitert, sonst wäre er ja nicht delinquent geworden. Das entbindet ihn der Verantwortung für das eigene Tun und weist der Gesellschaft die Schuld zu – er ist, so gesehen, selber ein Opfer. Daneben gibt es den Täter in einem umfassenderen, soziologischen Verständnis. Seine Vergehen sind schwerer zu fassen, weil sie sich der Beschreibung durch Strafnormen weitgehend entziehen, das macht sie aber erst recht verachtenswert. Dieser Täter verstößt gegen das demokratische Gebot von Toleranz und Entgegenkommen, er hegt Vorurteile, die als längst überwunden galten, und verhält sich diskriminierend, wo Offenheit und Einfühlungsvermögen gefordert, ja eigentlich selbstverständlich wären. So verletzt er die Gefühle anderer, beschädigt ihre Selbstachtung und fügt ihnen seelischen Schaden zu, was weit schwerer wiegt als ein schlichter Handtaschenraub oder ein Einbruch zur Mittagszeit, wenn alle aus dem Haus sind.

Dies ist der Tätertypus, der auf Nachsicht nicht hoffen darf. Erklärungen, die sein Vergehen in milderem Licht erscheinen lassen, gar Mitleid erregen könnten, gibt es nicht. Er ist der Täter in seiner reinen Form, der öffentliche Gegner, den es namhaft zu machen gilt – als Frauenfeind, Ausländerfeind oder Schwulenfeind. Nicht immer ist er gleich zu erkennen. Er kommt mitunter auf leisen Sohlen daher, verkleidet in das Gewand eines Kollegen oder vermeintlichen Freundes. Er verrät sich durch die Witze, die er erzählt, schlüpfrige Bemerkungen, die seinen wahren Geist offenbaren. Manchmal ist es nur ein Wort, das er fallenlässt und das ihn entlarvt. Er kann aus sich herausgehen, wo er sich sicher fühlt, er braucht ein Umfeld, das ihn stützt. Deshalb muss man seinen Spielraum einengen, ihn wie jeden Triebtäter zwingen, seine Neigungen in Schach zu halten.

Die Europäische Kommission hat jetzt in Form des Antidiskriminierungsrechts eine ganze neue Gesetzgebung angestoßen, die den Tatbestand gesellschaftlich unerwünschter Einstellungen und Vorurteile in Paragraphen fasst und unter Strafe stellt. In Deutschland gilt das «Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz», das die Richtlinien aus Brüssel auf die hiesigen Verhältnisse umsetzt, seit August 2006; es ist eines der ersten Gesetze, auf das sich die Große Koalition verständigt hat und das jede Form «der Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen» sucht, wie es gleich im ersten Absatz heißt. Nicht die Verweigerung eines Mietvertrags ist danach ahndungsfähig (das wäre, selbst wenn es vielen wünschenswert erscheinen mag, praktisch schwer zu bewerkstelligen) – verboten aber ist die Verweigerung aus den falschen Motiven. Wer eine türkische Familie nicht will, weil sie ihm zu laut oder zu wenig solvent erscheint, darf auch weiterhin jemand ihm Genehmeren wählen. Wer den Bewerber allerdings ablehnt, weil er diese Eigenschaften mit der türkischen Herkunft in Zusammenhang bringt, sie also ethnisch zuordnet, hat sich gesetzwidrig verhalten. Das Gleiche gilt für eine Einstellung oder Beförderung: Jeder Personalchef kann Nasenring oder Netzhemd beim Vorstellungsgespräch für einen Abteilungsleiterposten unangebracht finden, er muss nur über die sexuelle Orientierung hinwegsehen, die damit gegebenenfalls zum Ausdruck gebracht wird.

Das ist eine Neuerung, deren Ausmaß von der Mehrheit der Bürger noch nicht richtig verstanden wird und auf die sie vorbereitet werden muss. Es geht nicht um Schimpfworte oder abträgliche Bemerkungen, dafür gibt es bislang schon ausreichend Handhabe in Form von Beleidigungsparagraphen: Es sind Gedankenverbrechen, die nun erstmals juristisch verfolgt werden können und für die die Bevölkerung noch nicht ausreichend sensibilisiert ist. Ein erster Schritt sind die Belehrungen über die veränderte Rechtslage, die in allen Unternehmen ausgeteilt werden und in denen die Belegschaft über sozial unerwünschtes Verhalten aufgeklärt wird. Viele Unternehmen bieten Seminare zum Gleichstellungsgesetz an und Fortbildungen für die Führungskräfte.

Wir stehen erst am Anfang einer aufregenden Entwicklung. Schon gibt es Überlegungen, den Katalog der Diskriminierungstatbestände auszuweiten und den Kreis der Opfer breiter zu fassen. Warum bei Geschlecht, Rasse oder Herkunft stehen bleiben und nicht politische Gesinnung hinzunehmen? Oder neben Behinderungen auch Suchterkrankungen? Es ist schwer einzusehen, warum jemand Nachteile erleiden soll, weil er alkoholabhängig ist oder eine verhängnisvolle Liebe zu Nikotin entwickelt hat. Vielleicht werden wir eines nicht allzu fernen Tages erleben, wie jemand vor Gericht zieht, weil er die ständige Diskriminierung von Rauchern am Arbeitsplatz nicht mehr ertragen mag. Als im Frühjahr 2005 der Bundestag zur Expertenanhörung zum Gleichstellungsgesetz bat, brachte der Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes Bedenken gegen die Aufnahme des Alters als Kategorie vor. Er begründete seinen Einwand damit, dass sich gerade jüngere Arbeitnehmer auf diesen Passus berufen könnten, weil sie für die gleiche Arbeit in Deutschland meist weniger verdienen als Ältere, die schon lange im Unternehmen sind, und bei Entlassungen immer zu den Ersten gehören, denen die Tür gewiesen wird. Der Gewerkschaftsvertreter wurde dahingehend beruhigt, dass es so weit schon nicht kommen werde, aber niemand weiß tatsächlich zu sagen, wie eine Klage ausgehen würde. Die ‹Frankfurter Allgemeine› berichtete im Sommer 2006 von einem Arbeitgeber, der einen kostenlosen Werkskindergarten für seine Mitarbeiter einrichten wollte, worauf ein homosexuelles Betriebsratsmitglied Ausgleichsansprüche anmeldete, mit der durchaus zutreffenden Begründung, dass er ja von der sozialen Wohltat nichts habe, somit also ein Fall von «Entgeltdiskriminierung» vorliege. Der Arbeitgeber verzichtete lieber auf den familienfreundlichen Plan, als sich in die Gleichstellungsdiskussion zu verstricken.

Um Opfer zu werden, reicht es nicht, dass man sich geschädigt fühlt. Was nützt es, sich im Unrecht zu sehen, wenn niemand anders das genauso sieht? Erst die Anerkennung durch die Umwelt begründet den Opferstatus und verschafft einem die Vorteile, die damit möglicherweise einhergehen.

Der einfachste Weg zu Anerkennung ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, der Zusammenschluss mit Gleichgesinnten. Die Größe der Opfergemeinschaft ist dabei nicht entscheidend, wichtiger ist eine solide Identität, die durchsetzungsstark macht und einem das nötige Auftreten verschafft. Sie kann in einer gemeinsamen Opfergeschichte begründet sein, einer langen Gruppenerfahrung von Diskriminierung und Ausgrenzung wie bei den Aidskranken, den Vertriebenen oder den Sadomasochisten, einer bis heute ausgegrenzten Minderheit, der man, wie der Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit, nur wünschen kann, dass «Skepsis und Vorbehalte einem freundlichen Miteinander weichen», wie er anlässlich eines europaweiten SM-Treffens erklärte. Manchmal reicht auch eine soziale Erfahrung, die verbindet und die Außenwelt so beeindruckt, dass sie Notiz nimmt: Das Los der jungen Mutter, die sich von ihrem Freund losgesagt hat, ist dafür ein Beispiel, das Schicksal jugendlicher Hausbesetzer und immer wieder das Leben mit HartzIV.

In aller Regel ist das Opfer in der Minderheit, gehört es zu den Wenigen, nicht zu den Vielen, das ist entscheidend. Schon das Wort Minderheit fordert Betroffenheit. Es ist ein Signalbegriff, der Schutzinstinkte auslöst und an ein latentes Unbehagen der Mehrheitsgesellschaft appelliert, an eine Selbstunsicherheit des Souveräns, die allen westlichen Demokratien eigen ist, zu deren Wesen ja ein geschärftes Bewusstsein für die Probleme ungehinderter Machtausübung gehört. Mehrheiten sind so betrachtet immer auch verdächtig, weil sie in Gefahr stehen, repressiv zu wirken. Jede Mehrheitsentscheidung ist eine Entscheidung gegen die Stimmen der zahlenmäßig Unterlegenen und damit tendenziell rechtfertigungsbedürftig. Minderheiten gelten im Umkehrschluss als potenziell gefährdet und sind damit moralisch privilegiert. Was ihnen an numerischer Größe fehlt, machen manche von ihnen durch Selbstvertrauen und Umtriebigkeit wett. Für den, der daraus Vorteile gewinnen will, kommt es jetzt darauf an, auch zur richtigen Kleingruppe zu gehören.

Nicht jede Minderheiten-Zugehörigkeit qualifiziert automatisch für den Opferstatus. Erben, Jäger und die deutsche Hausfrau zum Beispiel schaffen es nie auf die Liste bedrohter Arten. Sie stehen zwar zuverlässig am Pranger, als Subjekte, deren reine Existenz schon irgendwie gesellschaftsschädlich oder jedenfalls fragwürdig ist; sie hätten also reichlich Grund, sich diskriminiert zu fühlen, doch ihre Opferlobby hat versagt: kein Minderheitenbonus. Auch Investmentbanker und Manager haben spätestens seit der Lehman-Pleite einen schweren Stand, daran können gelegentliche Interventionen Wohlmeinender nichts ändern. Als der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff im Februar 2008 vor einer generellen Verurteilung warnte, musste er sich von den Grünen in Gestalt der Bundestagsabgeordneten Brigitte Pothmer die «einseitige Parteinahme für die Manager» vorhalten lassen: Dass sich Wulff «pauschal vor einen Berufsstand» stelle, «aus dessen Reihen in den letzten Monaten nachweislich fahrlässig und sogar kriminell gehandelt wurde», sei auf keinen Fall akzeptabel, befand die Dame scharf – woraus man ersehen kann, dass es sogar Minderheiten gibt, für die ausdrücklich ein Diskriminierungsgebot besteht. Umgekehrt sind Ausländer immer dabei, wenn es um gefährdete Gruppen geht, die der Fürsorge bedürfen, dazu natürlich die Alten, auch wenn sie rein demographisch gefährlich nahe an die Grenze kommen, ab der man nicht mehr von einer Minderheit reden kann.

Die eigentliche Herausforderung am Opferstatus ist, ihn sich zu erhalten, wenn man ihn einmal gewonnen hat. Seiner Natur nach ist er temporär, und alle Bemühungen, die er auslöst, sind auf seine Überwindung gerichtet. Das proklamierte Ziel ist ja nicht, sich als Opfer in der Gesellschaft einzurichten, sondern sich zu emanzipieren und zur Mehrheit aufzuschließen; mit der Normalität geht aber unweigerlich der Verlust der Sonderrolle einher, die einen heraushebt und besonders macht, auch besonders bedauernswert. Die Kunst besteht darin, sich zu befreien und trotzdem Opfer zu bleiben, als Benachteiligte oder Benachteiligter mithin die Benachteiligung zu beenden, ohne den Kreis der Benachteiligten zu verlassen. Zugegeben, das hört sich nach einem Unterfangen an, das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, aber es ist erreichbar, wie der Blick auf die größte Opferformation unserer Zeit, die Frauenbewegung, zeigt. Man muss nur den richtigen Dreh raushaben.

Wer verstehen will, wie Opferpolitik im Idealfall funktioniert, sollte sich deshalb die Geschichte des Feminismus ansehen. Die Emanzipation der Frauen ist ein spektakulärer Triumph, sie sind mit Abstand die erfolgreichste Opfergruppe der Welt.

Gut 50Jahre sind jetzt vergangen, seit in Deutschland das «Letztentscheidrecht» des Ehemannes fiel, das ihm «in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten» die Autorität zuwies: «Er bestimmt insbesondere Wohnort und Wohnung», hieß es bis 1958 in Paragraph 1354 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Das ist noch nicht so lange her, aber es wirkt wie eine Ewigkeit. Auch das allgemeine, gleiche Wahlrecht für Frauen ist nicht so alt, wie man glauben sollte: In Großbritannien, dem Mutterland der Demokratie, gibt es dies erst seit 1928, in Frankreich seit 1945, in Italien seit 1946, da war Deutschland, das es 1918 einführte, sogar einmal deutlich fortschrittlicher. In der Schweiz waren Frauen noch bis 1971 von Wahlgängen ausgeschlossen; das Fürstentum Liechtenstein, in Europa vor allem als Steuerparadies bekannt, führte das Frauenstimmrecht zum 1.Juli 1984 ein – 19Jahre nachdem sogar schon in Afghanistan der weibliche Teil der Bevölkerung erstmals wählen durfte.

Was für eine Reise! Die Frauen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen; sie stellen heute 63Prozent der Studienanfänger in Medizin, in den Rechtswissenschaften sind es 57Prozent. Sie haben das Bildungssystem weitgehend im Griff, wie der Blick in ein beliebiges Lehrerzimmer zeigt, und große Teile der Kultur. Selbst in den Streitkräften steigt der Frauenanteil beständig, seit ihnen der Dienst an der Waffe erlaubt ist und damit das letzte Relikt der gesetzlichen Ungleichbehandlung, das die Zeitläufe bis ins Jahr 2000 überlebt hatte, geschleift wurde. Auch das Land wird seit über vier Jahren von einer Frau regiert, und eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung findet, dass sie es ordentlich macht. Im ersten Kabinett Merkel saßen neun Männer und sieben Frauen, womit sich das Geschlechterverhältnis weitgehend angeglichen hatte. Das höchste Amt im Staat ist 2009 zum sechsten Mal von einer Frau angestrebt worden; dass sie es am Ende nicht wurde, hing nicht am Geschlecht, sondern an den politischen Mehrheitsverhältnissen.

Der Kampf um die Gleichberechtigung, in der Politik, am Arbeitsplatz und in der Familie, hat viele Fronten und Helden. Er reicht zurück zu den Suffragetten am Übergang zum 20.Jahrhundert, die für die rechtliche Gleichstellung stritten. Sie sind die Mütter der Bewegung, mutige Einzelkämpferinnen zumeist, von den Zeitgenossen verspottet und verhöhnt, aber am Ende siegreich, weil ihre Argumente treffend waren. Doch ihr Einsatz war nur das Vorgefecht zum eigentlichen Geschlechterkrieg. Der erste Schuss, dessen Echo eine Revolution im Geschlechterverhältnis auslösen sollte, fällt, nachdem die juristische Emanzipation weitgehend abgeschlossen ist. Er geht nicht im Hörsaal los oder auf den Barrikaden des parlamentarischen Betriebs, sondern in der Idylle des Vororts, dort, wo die Durchschnittsfamilie lebt. Und der Grund dafür ist nicht revolutionäres Bewusstsein oder besonderes politisches Engagement, sondern Langeweile und Frustration über das ereignislose Mittelschichtsleben.

Am Anfang der modernen Frauenbewegung steht der Vorschlag einer sechsunddreißigjährigen Hausfrau und dreifachen Mutter aus Illinois, für die amerikanische Frauenzeitschrift ‹McCall’s› einen Artikel über ein Wiedersehenstreffen ihrer Abschlussklasse vom Smith College zu verfassen, einer besonders prestigeträchtigen Mädchenschule an der Ostküste. Die Gelegenheitsautorin Betty Friedan, die am Smith einen Abschluss in Psychologie erworben hat und sonst für ‹Cosmopolitan› schreibt, bereitet dazu 1957 mit zwei Freunden einen detaillierten Fragebogen vor. «Wie hast du dich verändert?», will sie von ihren Mitstudentinnen wissen, «was sind die größten Enttäuschungen in deinem Leben heute?», «was würdest du im Rückblick gerne anders machen?». Die 200Antworten, die Friedan auswertet, offenbaren, was sie das «Vorort-Syndrom» nennt: Die meisten sind schrecklich unglücklich mit ihrer Rolle als Hausfrau und wünschen sich, sie hätten mehr aus ihrer Ausbildung gemacht.

‹McCall’s› ist enttäuscht über das Stück, die Redaktion hatte sich etwas Fröhliches erwartet. Das ‹Ladies’ Home Journal›, dem Friedan den Artikel darauf anbietet, schreibt den Artikel so gründlich um, dass sie ihn lieber zurückzieht. Die Frauenzeitschrift ‹Redbook› lehnt mit der Begründung ab: «Nur absolut neurotische Hausfrauen können sich mit so etwas identifizieren.» Friedan gibt es auf, ihre Geschichte herumzureichen, und verarbeitet ihre Beobachtungen zu einem Buch. Sechs Jahre später liegt ‹Der Weiblichkeitswahn› in den Buchhandlungen – und die Frauenbewegung ist geboren. Das Buch ist vom Start weg ein Riesenerfolg, drei Millionen Exemplare verkauft Friedan, weil viele Frauen sich in dem, was sie beschreibt, wiedererkennen.

Friedans Text gilt nicht der Abrechnung mit den Männern, damit beginnen erst die Nachfolgerinnen. Er ist eher eine Ermutigung, sich nicht zufriedenzugeben mit dem Leben als Hausfrau und zu entdecken, was noch in einem steckt. Zeit genug ist ja da: Die Hausarbeiten, die Frauen noch bis vor kurzem in Trab hielten, erledigen nun immer ausgefeiltere technische Geräte, die Einzug in jeden Winkel der Mittelschichtshaushalte halten. Der Feminismus ist auch eine Folge des enormen wirtschaftlichen Aufschwungs, der alle westlichen Gesellschaften in den fünfziger Jahren erfasst und zu einer bis dahin unbekannten Ausweitung des Massenwohlstands führt, jedenfalls wäre er ohne diese ökonomischen Voraussetzungen kaum denkbar.

In Deutschland fällt die Aufgabe, das Land wachzurütteln, einer unerschrockenen Neunundzwanzigjährigen zu, die in Paris studiert hat und von dort eine unerhörte Botschaft mitbringt: Den Frauen gehöre nicht nur die Hälfte des Himmels, sondern auch die Hälfte der Welt. Alice Schwarzer, Psychologin und freie Journalistin wie Friedan, begnügt sich, anders als die Amerikanerin, nicht mit der Ermutigung ihrer Geschlechtsgenossinnen. Sie will die Verhältnisse ändern, die nach ihrer Meinung die Frauen klein halten, und deshalb formuliert sie ihre Botschaft als Angriff: gegen die Männer, die ihre Macht nicht teilen wollen, gegen die Herrschaftsstrukturen, die sie Patriarchat nennt.

Schwarzer traut sich was. Sie ist von einer erstaunlichen Angriffslust, dazu fleißig, belesen, eloquent, eine Naturgewalt, die in kürzester Zeit quasi im Alleingang den Feminismus in Deutschland etabliert. Rudolf Augstein macht ihr ein Angebot, als Reporterin zum ‹Spiegel› zu kommen, aber kann sich am Ende nicht gegen die Redaktion durchsetzen, die dagegen votiert. Die ‹Spiegel›-Leute verhindern so mutmaßlich die erste Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins. Das Zeug dazu jedenfalls hätte sie gehabt, wie sie dann bei ‹Emma› beweist, der ersten feministischen Frauenzeitschrift, die sie 1977 mit den Erlösen aus ihren Büchern und der Hilfe von Freunden gründet und seit nunmehr 33Jahren mit großem Einsatz am Leben hält.

Von Anfang an fährt Schwarzer schweres Geschütz auf: Die Männergesellschaft ist auf Ausbeutung der Frau ausgerichtet, als billige Arbeitskraft und Sexlieferantin zu Hause. Und die Beziehungen zwischen Männern und Frauen sind Machtbeziehungen, aus der die Frau am besten entkommt, indem sie sich anderen Frauen zuwendet. Das ist die heimliche Pointe in ihrem Buch ‹Der kleine Unterschied und seine großen Folgen›, einer Sammlung von 17Kurzporträts «ganz normaler Frauen», welches sie 1975 vorlegt und das ihr wüste Beschimpfungen einträgt. «Frustrierte Tucke». (‹Süddeutsche Zeitung›) und «Männerhasserin». (‹Bild›) gehören noch zu den freundlicheren.

Schwarzer weiß, wie man Punkte setzt und sich als Opferanwältin eindrucksvoll präsentiert. Sie ist Spartakus und Amazone zugleich, eine Kombination, die ihre Wirkung nicht verfehlt. Als sie im Februar 1975 in einem WDR-Studio auf die Autorin Esther Vilar trifft, die gerade mit ihrem Buch ‹Der dressierte Mann› auf Tour ist, einer Art antifeministischem Manifest, wirft sie der Konkurrentin «Verrat» an der Sache vor und bezeichnet sie, einmal in Fahrt, gleich noch als «Sexistin» und «Faschistin». «Wenn Sie in Ihrem Buch das Wort Frau durch Jude oder Neger ersetzen», blafft sie die Schriftstellerin an, «dann wäre Ihre Schrift reif für den ‹Stürmer›.» Der Fernsehauftritt macht Schwarzer über Nacht berühmt – und gibt den Ton vor, mit dem fortan das Frauenschicksal verhandelt wird.

Sicher, die Faktenlage ist von Anfang an etwas dünn, jedenfalls für diese Spitzenstellung in der Opferhierarchie. Nach der Sterbetafel von 1974 liegt die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen in Deutschland bei 74,5Jahren, sie leben damit sechs Jahre länger als ihre Unterdrücker, nicht gerade ein Hinweis auf ein entbehrungsreiches Sklavendasein. Auch sind Frauen streng genommen keine Minderheit, in allen westlichen Gesellschaften stellen sie mit etwa 51,5Prozent die Mehrheit der Bevölkerung. Aber darum geht es jetzt nicht: Schwarzers Anwürfe spekulieren auf eine allgemeine Unzufriedenheit über die Aufgabenverteilung im Geschlechterverhältnis. Als Erste artikuliert sie damit eine mächtige Unterströmung des Zeitgeistes, die sich über die zurückliegenden Jahre gebildet hat, und wird deshalb auch von Frauen gelesen, die morgens brav die Pausenbrote für die Kinder schmieren und dann das Geschirr in die Spülmaschine räumen.

Ich habe keine Ahnung, was meine Mutter von den Aufrufen zum Lesbischwerden hielt. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was ihr durch den Kopf ging, wenn sie über die «Penetrationswut» der Männer las, aber plötzlich lag im Wohnzimmer das ‹Emma›-Heft mit dem Frauensymbol, und die linke Sexpostille ‹Das Da›, die immer im Schreibtisch meines Vaters gesteckt hatte und der ich wertvolle Hinweise zur weiblichen Anatomie verdankte, war stillschweigend ausgemustert. Keine Frage, dass mir Papas Aufklärungsblatt, das sich «Monatsmagazin für Kultur und Politik» nannte und von Klaus Rainer Röhl und dem schleswig-holsteinischen SPD-Vorsitzenden Jochen Steffen herausgegeben wurde, mit seiner Mischung aus Kommentar («Was will Wehner?») und nackter Haut («Luisa und die Gruppe – das Sexprotokoll») deutlich interessanter erschien. Meinem Vater vermutlich auch, aber was half’s: Man ging eben mit der Zeit.

Meine Eltern haben eine traditionelle Ehe geführt, das heißt, sie haben versucht, respektvoll miteinander umzugehen und Streitigkeiten, soweit es ging, zu vermeiden oder sie zumindest nicht vor den Kindern auszutragen. Falls es je eine Affäre gegeben haben sollte, was man in 50Jahren Ehe nicht ganz ausschließen kann, haben sie davon kein großes Aufheben gemacht. Niemals wäre meine Mutter auf die Idee gekommen, das, was sie in den Frauenzeitschriften las, mit dem wirklichen Leben zu verwechseln, insofern war sie auch vor einer Reihe von Enttäuschungen gefeit. Sie hatte prinzipiell nichts gegen die Rollenverteilung einzuwenden, die meinen Vater jeden Morgen ins Büro gehen und sie die Hausarbeit erledigen ließ; für sie war der Feminismus mehr eine Frage der Fairness. Sie fand einfach, dass die Frauenrechtlerinnen recht hatten, wenn sie für gleiche Behandlung stritten, beim Zugang zu Ausbildung und Uni und natürlich am Arbeitsplatz, unabhängig davon, ob sie selber berufstätig war oder nicht. Sie hatte Germanistik und Englisch studiert, aber nie in einem festen Job gearbeitet, was sie später bedauerte, vor allem als wir Kinder größer wurden. Die Politik bot ihr die Möglichkeit, ihre Intelligenz außerhalb des Hauses einzusetzen. Außerdem imponierte ihr, wie vielen Frauen in dieser Zeit, die Hartnäckigkeit, mit der die Emanzipationsbewegung für ihre Sache stritt, allen Anfeindungen zum Trotz. Mit anderen Worten: Die fortgesetzte ‹Emma›-Lektüre ging auch an uns nicht spurlos vorüber.

Der Tag der Befreiung meiner Mutter fiel auf den 33.Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie. Da es mich als eine Art Kollateralschaden miterwischte, habe ich dieses Datum gut in Erinnerung. Ich war gerade aus der Schule heimgekommen, ich hörte meine Mutter im Keller die Waschmaschine beladen, also ging ich zu ihr. Sie hielt ein Bündel mit meiner dreckigen Kleidung in der Hand und war dabei, es in die Trommel zu stopfen, doch plötzlich hielt sie inne, sah mich kurz an und drückte mir das Paket ohne Vorwarnung in die Arme. «Von heute an bist du selber für deine Wäsche verantwortlich», sagte sie und nickte mir aufmunternd zu. Dann drehte sie sich um und stieg die Kellertreppe hoch. Ich war im Monat zuvor 15