Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

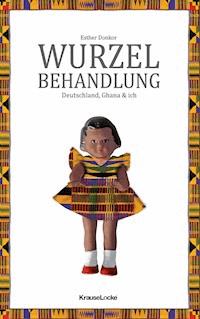

Wie ist es so in Afrika? Mit Ende zwanzig reist Esther zum ersten Mal nach Ghana. Im Heimatland ihres Vaters will sie ihre Familie kennenlernen und ihrer Identitätssuche ein Ende bereiten. Doch nicht alles läuft so, wie erhofft. In Tagebucheinträgen und Reiseberichten hält sie ihre Erlebnisse und Eindrücke fest. Wurzelbehandlung - ein Buch präsentiert von KrauseLocke ®

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 188

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

Wie ist es so in Afrika?

Der reiche Mann

Schokobaby

Olivers Twist

German Angst

Sind wir schon da?

Deutsche Kokosnüsse

Sieben Frauen

Der Lehrer

Das Haus

Mein Onkel

Don’t let the sky rain

Warmduscher

Brainfood

Baby

Kids

Op dem Maat

Fufu

Der Teufel in Gelb

Über Geld spricht man nicht

Was der Bauer nicht kennt

Du musst handeln

Hard Times

Yaa

Kerstin

Disziplin

Beyoncé

Freiheit und Gerechtigkeit

Verbiegen für die Knete

Lion Paw

Verkehr

Haustierfleisch

Schneckenhaus

Bro

Auf nach Kumasi

Die grüne Stadt

Flau

Mepachau Mekwaaba

DANKE

Vielen Dank an meine Eltern, dass sie mir und meiner Schwester das Leben schenkten. Danke an meine Mutter für die Liebe zu Büchern und Danke an meinen Vater, dass er mir mehr von sich offenbarte. Vielen Dank an Alex, meine große Liebe. Vielen Dank an Inge fürs Lesen und Bestärken. Vielen Dank an meine Freunde. Wenngleich das Schreiben mich oft in Beschlag nimmt, seid ihr immer da. Vielen Dank an Inga Hecht für die Liebe zum Schreiben. Vielen Dank an die netten Menschen, die ich in Ghana treffen durfte. Vielen Dank an meine Schwester und den Rest meiner Familie. Dieses Buch widme ich meinem Opa Ludwig.

Möge er in Frieden ruhen.

WIE IST ES SO IN AFRIKA?

»Ich heiße Esther Donkor«

»Oh! Donkor? Wie der Fußballspieler!«

»Ja genau wie O'Donkor. Nur ohne das O«

»Oh! Seid ihr verwandt?«

»Ja klar! Das ist mein Bruder«

»Ehrlich?«

»War’n Scherz«

»Ah. Und woher kommst du?«

»Aus Köln«

»Nein. Woher kommst du wirklich?«

»Aus Deutschland?«

»Nein. Wirklich, wirklich?«

»Ach so. Also, mein Vater wurde in Ghana geboren und meine Mutter in Deutschland, genauso wie ich. Wobei mein Vater auch Deutscher ist, denn er lebt seit über dreißig Jahren in Deutschland, hat den deutschen Pass und braucht ein Visum, um in Ghana einreisen zu können. Wo Ghana liegt? In Westafrika an der Goldküste. Welche Sprache man dort spricht? Englisch, ja. Wegen den britischen Kolonien damals. Und Chinesisch, wegen den vielen Asiaten heute. Die haben die Rohstoffe des Landes für sich entdeckt. Aber es werden auch zahlreiche andere Sprachen gesprochen. Mein Vater spricht Twi. Ob ich das auch spreche? Nein, leider kein Wort. Er brachte es mir nicht bei. Wie es so ist in Afrika? In Ghana? Das weiß ich nicht. Ich war noch nie in Afrika. Ja, echt schade. Das hat sich leider noch nicht ergeben. Ja, das muss ich unbedingt nachholen, stimmt. Jepp. Ich weiß. Ja, ja«

Am 9. August 1996 sprang die afrodeutsche Dichterin May Ayim von einem Hochhaus. Sie litt unter dem Blues in Schwarz-weiß. Sie litt und sprach:

»Ich möchte von Dir, die Du mir begegnest oder begegnen könntest, nur danach beurteilt werden, was ich Dir mit meinem Frausein zum Ausdruck bringe und nicht nach meiner Nationalität oder Hautfarbe! [...] Als ich geboren wurde, war ich nicht schwarz und nicht weiß. Vor allen Namen, die ich bekam, hieß ich ‘Mischlingskind‘«1

Mischling. Ein verbotenes Wort. Mit erhobenem Zeigefinger sagen die politisch Korrekten: »Mischling? Du bist doch kein Hund!«

So bin ich also Schwarz. Afrodeutsch. Politisch korrekt. Ich leide nicht mehr. Oder doch?

Mit der Kultur meines Vaters verbindet mich kaum etwas. Ich spreche seine Sprache nicht und langsam aber sicher tut das richtig weh. Wie Zahnschmerzen nagt das Verlangen an mir, sein Geburtsland endlich zu besuchen. Ich glaube, ich brauche eine Wurzelbehandlung.

»Könnt ihr nicht noch bisschen warten?«, fragt mein Vater.

»Nein! Nimm uns endlich mit!«, rufen meine Schwester und ich.

»Ich will erst alles arrangieren«

»Das sagst du immer, als würden wir dir nichts bedeuten. Als wären wir dir egal«

Es gibt einen Dokumentarfilm namens Portrait Of A Lone Farmer. Der Regisseur heißt Jide Tom Akinleminu, seine Mutter ist Dänin, sein Vater Nigerianer. Der Vater entschloss sich irgendwann dazu, seine Familie in Dänemark zu verlassen, um wieder in seinem nigerianischen Heimatdorf zu leben. In dem Film beobachtet der Sohn das Leben seines Vaters in einem für Jide fremden Alltag. An einer Stelle des Films sagt jemand etwas über children of mixed marriages - Kinder, bei denen ein Elternteil aus Afrika stammt und der andere aus Europa. Diese Kinder seien wie Vögel mit zwei unterschiedlichen Flügeln. Wenn ein Flügel bricht, fliegen sie mit dem stärkeren weiter.

Morgen ist es soweit, am 9. August. Morgen fliegen wir nach Ghana. Endlich. Meine Schwester Diana, mein Vater David, sein bester Freund James, mein Freund Alex und ich.

Mein schwacher Flügel muss sich jetzt ausruhen. Er hat einen langen Flug vor sich.

1 May Ayim, 1986

DER REICHE MANN

Mein Koffer platzt aus allen Nähten, vollgepackt mit Gastgeschenken. Kinkerlitzchen wie Lippenpflegestifte, Nagellack, Spielzeug, Gummibärchen und Bonbons. Muss das wirklich sein? Die ghanaischen Kinder bekommen doch alle die Zuckersucht. Aber was schenkst du jemandem, dem du noch nie zuvor begegnet bist?

Mein Vater sagt, wenn er in Ghana Leute besucht, muss er auch immer etwas mitbringen. Bestenfalls Geld. Die Menschen dort denken, er sei ein reicher Mann, weil er in Europa lebt.

»Wenn du mit ihnen in Ghana lebst, dann fragen sie nicht und lassen dich in Ruhe«, sagt er. »Aber selbst, wenn du nur für ein paar Tage ins Nachbarland nach Togo reist und wieder zurückkommst, dann heißt es: Da kommt der reiche Mann! Gib uns was ab von deinem Reichtum!«

Wir sollen aufpassen, wenn wir in Ghana sind, und keinen Luxus erwarten, sagt er. Und Pfefferspray, ob wir Pfefferspray hätten, fragt er. Falls uns jemand beklauen will. Dann erzählt mein Vater eine Geschichte vom Strand in Accra. Musiker gaben ein Konzert und ein weißer Mann tanzte begeistert und ausgelassen. Ein paar Jungs nutzten die Chance und klauten dem unaufmerksamen Traumtänzer das Portmonee hinten aus der Hosentasche. Doch mein Vater und ein Freund beobachteten die Diebe, liefen ihnen hinterher und fanden das Portmonee am Straßenrand liegend. Ausweise und Pässe waren noch drin. Nur das Geld fehlte. »Es gibt einfach nicht genug Arbeit in Afrika«, sagt mein Vater. »Die wissen, dass sie lange ins Gefängnis müssen, wenn sie erwischt werden – und trotzdem klauen sie!«

Die korrupten Regierungen würden alles nur noch schlimmer machen. Es herrsche Armut und Hoffnungslosigkeit. Da müsse man helfen. Und so schickt David Monat für Monat Geld nach Ghana. Geld für seine kranke Mutter. Geld für seine Schwester und ihre Kinder. Geld für seinen Bruder, Geld für die Häuser, für seine Orangenplantagen und die Ananasfarm, für die Familie und gute Freunde.

Aber mein Vater ist kein reicher Mann. Seit ich denken kann, steht er in aller Herrgottsfrühe auf und fährt zur Arbeit. Heute steht er am Fließband. Damals war er Wasserinstallateur und wurde von seinen Arbeitskollegen schikaniert. Aber das ist eine andere Geschichte.

SCHOKOBABY

Das Licht der Welt erblickte ich in Köln im Mai neunzehnhundertfünfundachtzig. Meine Eltern erzählten mir, dass ich mein Sehvermögen eines Morgens in der Wartehalle des Finanzamts erlangte. Ich schlummerte im Arm meines Vaters, während meine Mutter im Büro mit den Beamten sprach. Irgendwann öffnete ich die Augen, blickte direkt ins Antlitz dieses damals noch jungen, schwarzen Mannes und begann unverzüglich und mit voller Kraft zu brüllen. Im Nachhinein tut mir mein Vater echt leid, denn ich kann mir gut vorstellen, wie die Leute diesen Afrikaner angestarrt haben müssen, der es wagte, das arme, schnuckelige Schokobaby so zu erschrecken.

Nach diesem Vorfall dauerte es nicht mehr lange und mir wurde bewusst, dass ich, genauso wie mein Vater, optisch für viel Aufmerksamkeit sorge. Am auffälligsten war es in meiner frühen Kindheit immer dann, wenn ältere Damen ihre knorrigen Finger zu mir in den Kinderwagen ausstreckten, mir beherzt in die Gesichtsbacken kniffen, später ungefragt durch meine Krauselöckchen wuschelten und meine Mutter fragten: »Nä, wat is dat sööß! Aus welschem Land han se dat sööße Schokobaby dann adoptiert?«

»Dat han isch nit adoptiert, dat han isch selvs jemaach!«, antwortete Mama dann, obwohl sie eigentlich nie Kölsch spricht und auch für Karneval nicht viel übrig hat. Ihre Antwort zeigte aber meist Wirkung, denn sie hatte zur Folge, dass sich die Damen verstört, oft sogar mit einem Hauch von Ekel im Gesicht von uns abwandten. Aus dem söößen Schokobaby wurde so auch schonmal die dreckelige Mulatte.

Meist flohen wir nach solchen Angriffen in die Stadtbibliothek (wenn wir nicht ohnehin schon auf dem Weg dorthin waren, denn meine Mutter liebt Bücher). Während Mama nach neuen Krimis und Romanen stöberte, verbrachte ich die Zeit in der Kinderabteilung der Bibliothek, wo ich mich (bedingt durch den bei Dreijährigen üblichen, frühkindlichen Analphabetismus) zunächst durch sämtliche Bilderbücher blätterte. Jim Knopf, Pippi Langstrumpf, Der Struwwelpeter. Außerdem hörte ich Hörspielkassetten rauf und runter, bis ich sie auswendig mitsprechen konnte. Ducktales, Gummibärenbande, Norbert Nackendick, die Gebrüder Löwenherz oder Peter und der Wolf. Ich kannte sie alle, tauchte immer voll und ganz in jede Geschichte ein. So tief, bis ich selbst ein Teil ihrer Welt wurde und alles um mich herum verschwamm.

Nachdem mir die Sesamstraße das ABC beigebracht hatte, widmete ich mich den Büchern mit Text und verbrachte später fast jeden Nachmittag in der kleinen Bücherei am Hansaring, in dessen Räumlichkeiten sich heute ein Gardinengeschäft befindet. Ich verschlang die Bücher von Otfried Preußler, Erich Kästner, Michael Ende oder Angela Sommer-Bodenburg und bemerkte nach einer Weile, dass irgendetwas fehlte. Dass ich im kleinen Vampir keine Identifikationsfigur finden konnte, war klar. Außer Momo und den hier und da erwähnten kleinen Negerlein, gab es in den Büchern allerdings kaum jemand anderen, der mir ähnelte.

Auf die oft gestellte Frage, was ich denn mal werden wolle, wenn ich groß sei, antwortete ich: »Wenn ich groß bin, dann will ich entweder Erfinderin werden oder auch mal Bücher schreiben über Leute, die so aussehen wie ich«

Jetzt bin ich groß. Zumindest erwartet die Gesellschaft von mir, dass ich groß bin. Großgewachsen bin ich auch, keine Frage. Ein Meter zweiundsiebzig und dazu die voluminösen, krausen Haare auf dem Kopf, die das Gesamtbild optisch aufplustern. Aber groß? Also, so richtig groß und angekommen und erwachsen?

Irgendwer hat mal gesagt: »Wenn du nicht weißt, woher du kommst, kannst du auch nicht wissen, wohin du gehst«2

Auf nach Ghana. Ja, auf nach Afrika.

2 Afroamerikanische Philosophie

OLIVERS TWIST

Kurz vor der großen Reise mache ich mir mit Mama einen schönen Tag. Sie wird nicht mitkommen nach Ghana.

»Was soll ich denn schon wieder da?«, sagt sie. Mama war schon oft in Ghana und im Grunde war ich auch schon einmal dort, Mitte der Achtzigerjahre in ihrem Bauch. Gemeinsam sind wir damals mit dem Zug von Köln nach Berlin getuckert. Mit der DDR Interflug Gesellschaft ging es dann von Berlin-Schönefeld weiter nach Odessa in die Ukraine. Von Odessa flogen wir nach Moskau und nach einem zehnstündigen Aufenthalt in Russland beförderte uns Aeroflot nach Tripolis in Libyen. Hier dauerte der Aufenthalt in einer von Gaddafi-Postern gepflasterten Flughafenhalle nur drei Stunden, bevor wir die Reise fortsetzten und nach Kissidougou in Guinea flogen. Anschließend ging es nach Douala in Kamerun und von Kamerun dann endlich nach Accra.

»Das war ganz preiswert so, das konnten wir uns leisten«, sagt Mama. Leider bekam ich davon nicht viel mit, denn ich war ja erst halbfertig.

Mama flog auch ohne Gelbfieberimpfung. »Früher hat man sich noch nicht so viele Gedanken gemacht«, sagt sie und schüttelt den Kopf. Ihre Ärztin habe sie nicht darüber informiert. Heute ist das anders. Zeiten ändern sich. Vor meinem Reiseantritt nach Westafrika (als mittlerweile ausgewachsener Mensch) musste ich mir Malariatabletten verschreiben und mich gegen Gelbfieber impfen lassen. Bei dieser Gelegenheit bemerkte die Tropenärztin dann auch, dass die Wirkung meines Impfschutzes gegen Masern, Kinderlähmung, Mumps, Röteln, Tetanus, Diphtherie, Typhus, Hepatitis A und B und viele weitere Erkrankungen bereits vor mehreren Jahren versiegt war. Der Medikamentencocktail, der mir in den darauffolgenden Wochen verabreicht wurde, legte mich flach und brachte meine Mutter zum Schmunzeln. »Früher war das anders. Da waren die Menschen noch nicht so empfindlich«

Mama erzählte mir von Geckos, die in Ghana an den Zimmerwänden hinaufklettern, von Schlangen, Spinnen und Insekten. Sie fragt, wie ich das nur aushalten will. Ich sei doch so zimperlich. Im Impffieberwahn hatte ich daraufhin Alpträume, in denen mich riesige Mücken stachen und mit Ebola infizierten, überlebensgroße Schmetterlinge verfolgten mich und Fledermäuse und erhobene Zeigefinger. »Achtung, Achtung! Reisen Sie bloß nicht nach Westafrika! Vor allem nicht ohne Auslandskrankenversicherung!«

Jetzt bin ich wieder gesund und die Impfungen wirken. Mama und ich essen Döner mit Pommes, gehen in die Bücherei und ein bisschen bummeln. Die Gedanken an Insekten und Ebola sind verschwunden. Der Verdräng-Modus und auch der Alleswird-gut-Modus laufen auf Hochtouren.

An der U-Bahnstation Ebertplatz sitzt Oliver auf einer Bank. Der obdachlose Schwarze, der früher mal mit meinem Vater befreundet war. Heute ist er durchgedreht. Er trinkt und pflegt keine sozialen Kontakte mehr. Mama erzählt mir, dass er vor Jahren von einer Frau angezeigt wurde. Eine deutsche Frau, die behauptete, von Oliver vergewaltigt worden zu sein. Oliver hatte das immer abgestritten, aber niemand glaubte ihm. Er kam ins Gefängnis.

»Dann ist er ausgeflippt«, sagt Mama. Sie schickten ihn in die Psychiatrie nach Köln-Merheim. Er büxte aus. Immer wieder. Bis sie ihn entließen. Abgestempelt. Nicht heilbar.

Jetzt lebt Oliver auf den Straßen des gelobten Landes. Ein Land, das Menschen auch ganz schnell zu depressiven Wracks verkümmern lassen kann. Menschen, die hierherkommen und sich ein besseres Leben erträumen – fernab von Armut, Krankheiten und Insekten. Menschen, die hierherkommen, weil sie nicht anders können. Dem hält selbst mein Verdräng-Modus nicht stand.

-

»Hier bei uns haben wir uns ja in ein Nest begeben, in dem wir eine Lebensversicherung eine Laptop- und eine Hundeversicherung brauchen, um angstfrei Brötchen kaufen zu können, und auf Spiel setzen wir das allenfalls für drei Wochen mit einer Rundum-sorglos-Versicherung für den Urlaub. Aber die Menschen in unseren Industrieländern leiden natürlich höllisch darunter, dass sie eigentlich schon gar nicht mehr da sind und das Leben vor lauter Versicherung kaum noch spüren, und wenn ein derart beschädigter Mensch dann nach Afrika reist, um dort zu erklären, wie es läuft, nimmt das groteske Ausmaße an«3

3 Schlingensief, Christoff (2010): Die Nanosekunde des Glücks

GERMAN ANGST

Gestern saß ich nach Feierabend ein bisschen mit Opa im Garten. Er freut sich, dass seine Enkelinnen endlich nach Ghana reisen. Er sagt aber auch, dass wir über eine zweite Staatsbürgerschaft nachdenken sollen. Man wisse nie, was passiert, und er habe schon zu viel miterlebt in diesem heute sicher scheinenden Land.

Wir quatschten und ich wünschte, ich könnte noch viel mehr mit ihm quatschen. Aber ich bin leider nicht so die Quatscherin. Dafür habe ich mir ein neues Notizbuch besorgt. Für Ghana. Warum eigentlich? Da sind so viele unausgesprochene Worte in mir. So viele Zeilen in zahlreichen Notizbüchern und Word-Dokumenten, die noch keine Menschenseele zu lesen bekam. Blöd von mir. Generell passieren blöde Dinge. Es herrscht Krieg auf der Welt. Gerade heftig in Syrien und zwischen Israel und Palästina und auch in der Ukraine. Direkt nebenan brennen die Straßen, und Menschen kämpfen um ihre Freiheit, während wir gemütlich auf unseren Sofas sitzen und das Fernsehprogramm wechseln, weil es zu viele schlechte Nachrichten gibt.

Und Flugzeuge stürzen ab und der sogenannte Terror breitet sich immer weiter aus wie ein Geschwür. Durch Waffenexporte befeuerte, hartnäckige Metastasen. Du weißt nicht, wo sie als nächstes in die Luft gehen. Als Gegenmaßnahme wird Terror mit Terror bekämpft. Die Katze beißt sich in den Schwanz.

Alle haben Angst. Und ich habe Angst. Richtig Schiss, hier in meiner Seifenblase des Lebens in Deutschland, deren schützende Atmosphäre ich ausgerechnet in diesen gruseligen Zeiten verlassen werde, nur um zu mir selbst zu finden.

Identitätssuche. Die Suche nach dem eigenen Selbst.

Hashtag Egotrip.

Ich bin jetzt neunundzwanzig Jahre alt und fliege nach Ghana ins Heimatland meines Vaters. Das Unvorstellbare ist bald schon Realität.

Alle haben Angst. Und ich habe Angst. Richtig Schiss. Ich habe Schiss, dass es mir nicht gefällt. Ich habe Schiss, dass es mir zu gut gefällt. Ich hab Schiss vor der An- und Rückreise.

Ich habe Schiss, dass irgendwas Schlimmes passiert. Nicht nur mir, sondern denen, die ich liebe und die hier zurückbleiben. Aber das darf es nicht.

Mein Opa muss ins Krankenhaus. Risikooperation am Herzen. Aber er soll noch meine Texte lesen und meine Ghanageschichten hören. Und bei meiner Hochzeit muss er dabei sein, sollte ich jemals heiraten. Zumindest ein Urenkelkind soll er auf dem Arm halten dürfen. Alle müssen einfach noch warten. Leben. So bleiben. Ich will das so.

Wir werden Verwandte treffen in Afrika. Meine ghanaische Oma. Was soll ich ihr schenken? Mir fällt nichts ein. Allgemein habe ich das Gefühl, dass ich diese Reise viel zu emotionslos antrete. Zu unvorbereitet.

Bei YouTube gibt es ein Mädchen aus Ghana, die gibt Tipps für die Reise in das westafrikanische Land. Zum Beispiel, dass man dort nicht mit der linken Hand essen sollte und man fremde Leute auf der Straße getrost begrüßen kann, indem man ihnen hinterher zischt. »Sssst!« Hier unvorstellbar unverschämt. Dort anscheinend ganz normal. Die YouTuberin sagt auch, dass wir unbedingt mit einem guten Gefühl, mit einer positiven Einstellung nach Ghana kommen sollen, dann wird es eine schöne Reise. Positive Einstellung. Das Gesetz der Anziehung. Du bist was du denkst, was du fühlst, das bist du. Na toll.

In den Nachrichten täglich Ebola in den Schlagzeilen. Besorgte Blicke überall, wenn ich von der Reise nach Westafrika spreche. Menschen, die sagen: »Wie? Du fliegst nur zwei Wochen? Das ist doch nichts! Das ist viel zu kurz und lohnt sich nicht!«

Soll ich dann einfach hierbleiben, wenn es sich ohnehin nicht lohnt? Vernebelte Sinne. Keine Vorfreude mehr, so richtig. Und noch mehr Angst. Die Tatsache, dass ich noch nie in Ghana war, diente mir lange als Sündenbock für viele Dinge, die schief laufen in meinem Leben. »Ich sehe anders aus, bin die Außenseiterin! Identitätskrise und mein Vater ist schuld, weil er uns noch nie nach Ghana mitgenommen hat! Buhuhu!«

Und jetzt heule ich wieder rum, weil ich zu wenig Vorfreude habe. Als sei ich so etwas Besonderes. Ich, ich, ich. Immer im Mittelpunkt und beladen mit First World Problems. Im Wohlstand lebe ich hier, so sieht es doch aus! Ich habe die Freiheit und die Mittel, einfach so nach Afrika zu fliegen und wenn ich wollte, könnte ich sogar bleiben. Wie sähe es umgekehrt aus?

Schluss jetzt!

SIND WIR SCHON DA?

»No! No more toilet!«

Eine Blondine in dunkelblauem Kostüm glaubt, ich spräche kein Deutsch und fuchtelt mit ausgestreckten Armen über ihrem Kopf herum. Ich bin schweißnass gebadet. Die Lunge brennt, der Gurt meiner vollgepackten Sporttasche schneidet sich in meine Schulter. Außerdem muss ich aufs Klo, laufe dann aber weiter, an den Toiletten vorbei, den anderen hinterher, halte meine Bordkarte über einen Scanner, hetze durch eine Glastür, eine Treppe rauf und eine andere wieder runter, steige in einen Bus, der draußen mit geöffneten Türen auf uns wartet. Es sind noch Plätze frei. Ich wähle einen Sitz am Gang und atme auf, halte dem Blasendruck stand. Wir haben es fast geschafft. Ich schiebe die Gedanken an den verspäteten Zug, das Frankfurter Flughafen-Labyrinth und die neue und langsame Mitarbeiterin am Check-In-Schalter beiseite, versuche nicht mehr an teure Visakosten und Impfungen zu denken und schon gar nicht an Flugzeugabstürze und Terroristen.

Der Bus zum Flugzeug setzt sich in Bewegung. Es geht los. Endlich. Der Weg bis hierhin war lang genug. Für mich neunundzwanzig Jahre lang. Mein Vater David wurde in Ghana geboren und wuchs dort auf. In den Achtzigerjähren kam er nach Deutschland und ist heute deutscher Staatsbürger. Alle paar Jahre fliegt er für einige Wochen nach Ghana, Verwandte und Freunde besuchen, Dinge regeln und Häuser bauen für seine Familie. Auch ein Haus für uns, für seine Töchter. »Wenn das Haus fertig ist, dann könnt ihr mitkommen«, sagte er mir und meiner zweieinhalb Jahre jüngeren Schwester Diana Jahr für Jahr für Jahr. Doch der Hausbau zog sich wie Kaugummi, stagnierte immer wieder, wenn unser Vater nicht vor Ort war, um die Baustelle zu kontrollieren. Auch das mühsam verdiente Geld reichte vorne und hinten nie aus, sodass sich eine Ghanareise für meine Schwester und mich immer wieder verschob.

In der Pubertät machte mir das nichts aus. Meistens flog Vater in den Sommerferien nach Ghana und ich nutzte die sturmfreie Zeit, um Freunde einzuladen und länger draußen zu bleiben, als er es erlaubte. Erst mit zunehmendem Alter begann ich mich intensiver mit mir und meiner Identität auseinanderzusetzen und fiel irgendwann in ein tiefes Loch. Meine Schwester und ich, wir haben über zehn Cousinen und Cousins in Ghana, die wir noch nie kennen gelernt haben. Genauso wenig unsere Tanten und Onkel oder unsere ghanaische Oma und den Opa, der vor Jahren schon starb. Ein Teil meiner Herkunft, den ich nicht kenne. Wer bin ich überhaupt und was mache ich hier? Philosophische Fragen, die man sich hierzulande gerne stellt. Es ist an der Zeit, eine Antwort zu finden.

Und hier sitze ich nun. Im Flugzeug nach Accra. Da klebt etwas Braunes in der Ritze unterm Getränkehalter am Vordersitz. Außerdem entdecke ich einen Rotweinfleck über dem Monitor, der gerade anzeigt, dass sich unser Flugzeug über der Nordsahara befindet. Geckos, Spinnen und Insekten. Du bist ja so empfindlich. Ich schiebe die Gedanken an Mamas Worte beiseite.

»Möchten Sie noch etwas trinken?«, fragt der nette Steward mit der Brille und den sympathisch hängenden Mundwinkeln. Kurz überlege ich, ob ich ein Glas Sekt bestellen soll. Nur so zur Beruhigung, zum Runterkommen, gegen den Ekel, der bereits in mir hochsteigt. Aber da muss ich jetzt durch, nüchtern.

»Ein Wasser bitte«

»Wasser still oder laut?«

Ich entscheide mich für lautes Wasser und dafür, die Flecken zu ignorieren, den Ekel von mir zu streifen, ein für alle Mal. Wer weiß, was mich noch erwartet in Afrika, welch unhygienische Zustände ich ertragen muss? Und wie wird es mit dem Essen sein? Werden wir es vertragen? Werden wir uns vertragen? Ich nehme einen großen Schluck. Die Kohlensäure sprudelt meinen Hals herunter. Ich leere den Plastikbecher und schließe die Augen. Schluss jetzt mit billigen Klischees und Vorurteilen. Für alle Fälle habe ich ja Desinfektionsmittel dabei, denke ich und atme tief durch. Dann döse ich ein.

Anderthalb Stunden vor Landung servieren die Flugbegleiter Pizza und Calzone.

»Die letzte Pizza, die ihr für zwei Wochen bekommt. Lasst euch euer Abendessen schmecken«, sagt David und grinst. Ich spüre mein Herzklopfen, als die Stewardessen blaue Pappkarten verteilen. Welcome to Ghana Customs Declaration.