0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

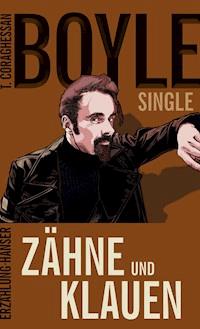

Ein junger Mann nimmt eine Raubkatze aus Afrika zu sich, um ein Mädchen zu beeindrucken, und bald tobt sich in seinem Schlafzimmer die Natur ganz buchstäblich aus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 47

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Hanser eBook

T. Coraghessan Boyle

Zähne und Klauen

Carl Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-23946-3

Sonderausgabe 2012

Alle Rechte vorbehalten

Zähne und Klauen © Carl Hanser Verlag 2008

Originalausgabe: Tooth and Claw © T. Coraghessan Boyle 2005

E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Unser gesamtes lieferbares Programmund viele andere Informationen finden Sie unter: www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

www.tc-boyle.de

Zähne und Klauen

Das Wetter hatte absolut nichts damit zu tun – obwohl es den ganzen Tag immer wieder geregnet hatte und ich aufgrund der Art und Weise, wie es aus den Dachrinnen lief, Verzweiflung noch für den harmlosesten Ausdruck im Wörterbuch hielt –, denn ich wäre an diesem Nachmittag auch zu Daggett’s gefahren, wenn die Sonne geschienen und die Palmwedel in Gold getaucht hätte. Das Problem war Arbeit. Oder vielmehr der Mangel daran. Der Chef hatte mich um halb sieben Uhr morgens angerufen und gesagt, ich solle nicht kommen, weil der Typ, für den ich eingesprungen war, sich ausreichend von seinem verrenkten Rücken erholt hatte, um wieder zu arbeiten, und nein, ich sei nicht gefeuert, weil sie nächste Woche einen neuen Job hätten und er alle Kräfte, die er kriegen könnte, brauchen würde. »Mach dir ein paar schöne Tage und genieß das Leben«, polterte er ins Telefon mit seiner leisen, heiseren, ungleichmäßigen Stimme, die immer kurz davor schien, in etwas anderes umzuschlagen – in Kreischen oder Blöken oder statisches Rauschen. »Du bist doch noch jung, oder? Zieh los und such dir eine Freundin. Betrink dich. Geh in die Bibliothek. Hilf alten Frauen über die Straße. Hast du verstanden, was ich meine?«

Es war ein langer Tag: Frühstück aus einer Pappschachtel, während Zeichentrickbilder über den Fernsehschirm flimmerten, verblassten und sich wieder zusammensetzten, dann planloses Lesen, zuerst die Tageszeitung und anschließend ein paar Ausgaben von National Geographic, die ich auf einem Flohmarkt erstanden hatte, Mittagessen im Deli, wo ich einen Tortilla-Wrap mit Schinken und Käse aß und genau zehn Worte mit dem Mädchen hinter der Theke wechselte (Nummer 7, bitte, ohne Mayo; Einen schönen Tag noch; Ebenfalls), und ein Spaziergang zum Strand, nach dem meine Sneakers patschnass waren. Und trotzdem war es erst drei Uhr nachmittags, und ich musste mich zwingen, bis fünf nicht in die Bar zu gehen, auf keinen Fall vor fünf.

Ich war nicht dumm. Und ich hatte nicht die Absicht, ein Trinker zu werden wie die hartgesottenen alten Männer in der mit Einkaufszentren gepflasterten Kleinstadt, in der ich aufgewachsen war, schweigsame Männer mit Hass im Blick und Unzufriedenheit im Bauch – wie mein eigener toter Vater übrigens –, aber ich war neu hier oder relativ neu (neun Wochen, Tendenz steigend), und Daggett’s war der einzige Ort, an dem ich mich wohl fühlte. Und warum? Weil er voll alter Männer war, die tranken, bis sie alles vergaßen. Es erinnerte mich an zu Hause. Oder ich fühlte mich dort zu Hause.

Die Ironie der Geschichte entging mir nicht. Der einzige Grund, warum ich an die Westküste gezogen war, wo ich zuerst bei meiner Tante Kim und ihrem Mann Waverley lebte und dann in meiner eigenen Zweizimmerwohnung mit Kochnische und einem ein mal zwei Meter großen Balkon mit teilweise verbautem Blick auf den achthundert Meter entfernten Pazifik, war, dass ich ein wenig Aufregung in mein Leben bringen und mich unter die College-Studenten in den Bars mischen wollte, die eine neben der anderen die State Street säumten, aber hier war ich, hing in einer Altmännerkneipe herum, die nach Tod und Kotze roch und in der man sich eingeschlossen fühlte wie in einem U-Boot, obwohl draußen vor der Tür alle exotischen sonnenversengten Herrlichkeiten Kaliforniens warteten. Wo es niemals regnete. Außer im Winter. Und jetzt war Winter.

Ich nickte unsicher den sechs oder sieben Stammgästen zu, die an der Bar saßen, bestellte einen Jack-mit-Coke, abgesehen von Bier das einzige Getränk, dessen Geschmack ich mochte, und den Geschmack von Bier mochte ich nicht wirklich. In den drei Fernsehern, die von der Decke hingen, liefen Sportsendungen – es war eine Sportbar –, aber der Ton war abgedreht, und aus den Lautsprechern dröhnten genau die alten Hits aus den Sechzigern, die ich auch zu Hause hätte hören können. Ad nauseam. Als der Barkeeper – er zumindest war jung, ebenso wie, Gott sei Dank, die Kellnerinnen – meinen Drink hinstellte, machte ich eine Bemerkung über das Wetter, »Toller Tag zum Sonnenbaden, was?«, und die beiden Stammgäste in meiner Nähe schauten mit etwas wie Interesse im Blick auf. »Oder zum Vögelbeobachten«, fügte ich hinzu, weil ich mich ermuntert fühlte, und sie wandten den Kopf wieder dem vertrauten Dreieck von abgelegten Unterarmen und Cocktailglas zu, und das war’s.

Es muss ungefähr sieben gewesen sein, es regnete noch immer, und die Leute waren von dieser Neuheit kurzfristig belebt, wenn sie kamen und gingen und ihre Regenschirme öffneten und schlossen, als ein Typ meines Alters – oder nein, er muss an die Dreißig gewesen sein – hereinkam und sich neben mich setzte. Er trug eine Baseballkappe, eine Jeansjacke und ein T-Shirt mit der Aufschrift Der Tod ist zwingend, was ich für den Namen einer Band hielt, von der ich noch nie gehört hatte. Er hatte blondes, um die Ohren kurz geschnittenes Haar und ein Ziegenbärtchen, das aussah wie ein blasser, von einer sehr zittrigen Hand unter das Kinn gemalter Streifen. Wir begrüßten uns auf die übliche Art – Was gibt’s Neues? –, dann winkte er dem Barkeeper und bestellte ein Bier vom Fass, ein Schnapsglas mit Tomatensaft und zwei rohe Eier.

»Rohe Eier?« wiederholte der Barkeeper, als hätte er nicht richtig verstanden.

»Ja. Zwei rohe Eier, in der Schale.«