13,99 €

Mehr erfahren.

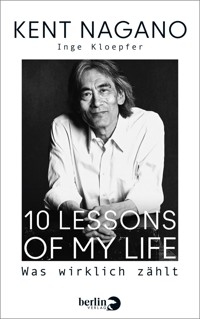

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

10 Begegnungen, die das Leben verändern Lebenserfahrung bringt Klarheit über das, was wirklich zählt, und irgendwann kann man davon erzählen. Zutiefst persönlich berichtet der internationale Stardirigent von zehn Begegnungen, die ihn weit über seinen künstlerischen Weg hinaus geprägt haben und deshalb zu wichtigen Lektionen seines Lebens wurden - zehn Menschen, die Spuren in seinem Leben hinterlassen haben und die er hier noch einmal lebendig werden lässt. Einsichten eines Weltstars Alle diese Persönlichkeiten haben ihm etwas mit auf den Weg gegeben: einen Ratschlag, eine Lebenserfahrung, vielleicht sogar ihr eigenes Lebensprinzip. Nagano erzählt, wie ihn Leonard Bernstein mit einer einfachen Frage zur Verzweiflung trieb, wie er der Pop-Künstlerin Björk begegnete oder die andere Seite von Frank Zappa kennenlernte – und wie diese Begegnungen sein Denken verändert haben. »Kent Nagano, ein Musiker und Menschenfreund. Er tritt dafür ein, dass Musik für uns alle so selbstverständlich wird wie das Wasser, das wir zum Leben brauchen.« ARD, titel, thesen, temperamente »Kent Nagano zählt zu den ganz großen Dirigenten.« Süddeutsche Zeitung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.berlinverlag.de

© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2021

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: Sergio Veranes

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Cover & Impressum

Prolog

Prolog

Es ist noch gar nicht so lange her, dass mich die American Academy in Berlin zu einer Abendveranstaltung einlud. Ich hielt mich gerade für Orchesterproben und ein Konzert in der deutschen Hauptstadt auf. Als Amerikaner war es mir eine Ehre, für ein moderiertes Gespräch vor Publikum hinaus zum Großen Wannsee zu fahren, an dem die American Academy ihren Sitz hat. Sie war 1994 auf Initiative des damaligen und mittlerweile verstorbenen amerikanischen Botschafters in Berlin, Richard Holbrooke, als private Stiftung für den wissenschaftlich-kulturellen deutsch-amerikanischen Austausch ins Leben gerufen worden.

Ich wusste nicht wirklich, was mich an jenem Abend in der weißen Villa erwartete – außer dass ich mich den Fragen eines Moderators zu stellen hatte. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Es hieß damals, sie sei kurz nach ihrer Ankündigung ausgebucht gewesen. Schon deshalb schien mir die Hoffnung des Publikums auf einen gewissen Unterhaltungswert des Abends besonders groß. Eines aber wusste ich vorher, nämlich dass ich ausdrücklich nicht über Musik sprechen sollte, was mir lieber gewesen wäre, weil für mich die Musik schließlich das Feld ist, auf dem ich mich am sichersten fühle.

Thema war vielmehr mein Werdegang. Ich sollte von der einen oder anderen Station meines Lebens erzählen, um damit gleichzeitig die delikate Frage zu beantworten, was diese oder jene Jahre mir bedeutet hatten. Es ging um den Beginn meiner Karriere in Boston als Assistent an der Boston Opera Company, um meine Stationen an der Oper in Los Angeles, der Opéra de Lyon, der Bayerischen Staatsoper in München, um meine Zeit als Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters in Berlin bis hin zu meinen Jahren in Montreal und Hamburg. Was, so lautete die Leitfrage des Abends, hatte ich von all diesen Stationen für meinen weiteren Weg mitgenommen? Ich würde die Frage für mich etwas einfacher formulieren: Was hatte ich gelernt?

Die Herausforderung solcher Veranstaltungen ist es, die Erfahrungen von Jahren auf wenige Minuten zu komprimieren. So ertappte ich mich dabei, dass ich immer wieder in die Schilderung einzelner Begebenheiten abglitt, ernste und amüsante, die mein Leben mit und in der Musik geprägt haben, um das mir glücklicherweise sehr wohlgesonnene Publikum zu unterhalten. Damit, so hoffte ich, würde es für meine Zuhörer ein kurzweiliger und heiterer Abend werden. Tatsächlich war die Stimmung unbeschwert.

Ungeachtet all seiner Leichtigkeit hallte dieser Abend noch lange in mir nach. Bereits auf dem Rückweg ins Hotel begann ich, über die Begebenheiten nachzudenken, die ich zum Besten gegeben hatte und die mir doch so viel mehr bedeuteten als lediglich kleine und größere Abenteuer meiner verschiedenen Stationen. In Wahrheit hatte ich dem Publikum von Begegnungen erzählt, deren Wirkung für mich viel tiefer ging, als ich in den wenigen Minuten, die mir für die verschiedenen Episoden blieben, zum Ausdruck bringen konnte.

Die nächsten Tage und Wochen kehrten meine Gedanken immer wieder dorthin zurück – zu Menschen, denen ich begegnet bin und die einen prägenden Eindruck auf mich hinterlassen haben: Durch ihr Handeln, ihre Worte, ihre Fragen, in Auseinandersetzungen oder auch durch ihr eindrückliches Vorbild hatten sie mir Entscheidendes mit auf den Weg gegeben. Sie hatten – wahrscheinlich, ohne dass sie dessen überhaupt gewahr wurden – meine Einstellung verändert. Eines hatten all diese Begebenheiten gemein: Ihr zentrales Thema war das Lernen, ein Lernen jenseits der Schule, der Konservatorien und Universitäten.

Ich dachte darüber nach, wie sehr der Zufall bestimmt, ob wir Menschen begegnen, von denen wir etwas annehmen können und wollen. Und wie viel Glück dazugehört, dass wir auf Menschen just in jenen Lebensmomenten treffen, in denen wir für ihre Botschaften bewusst oder unterbewusst empfänglich sind. Mitunter fallen die ursächliche Erfahrung und das Erkennen ihrer Bedeutung zeitlich auseinander, und es stellt sich erst Jahre später in der Reflexion die Einsicht ein, wie entscheidend eine Begegnung oder Begebenheit gewesen ist. Sicherlich ist es nicht nur bei mir vielfach so. Es muss also schon einiges zusammentreffen, damit aus einer persönlichen Begegnung eine Lektion fürs Leben erwächst – vor allem dann, wenn sie positiv ausfallen soll.

Wir Menschen lernen in sozialen Kontexten. Natürlich auch ich: zunächst durch unsere Eltern und Geschwister, dann durch die Lehrkräfte in der Schule, deren Bedeutung man überhaupt nicht hoch genug ansetzen kann. Wir lernen durch unsere Mitschülerinnen und Mitschüler, durch Kommilitonen und Kommilitoninnen, später an der Universität durch Professoren und Professorinnen. Als Eltern lernen wir von unseren Kindern, nicht nur über sie und über neue Entwicklungen, die sich im Zuge technologischer Innovationen ergeben. In den Unterhaltungen mit unseren Kindern und auch in der Konfrontation lernen wir vor allem etwas über uns selbst. Bis heute lerne ich von den vielen Orchestermusikerinnen und Orchestermusikern, mit denen ich zusammenarbeite, von jungen Künstlerinnen und Künstlern, deren Energie und Überschwang und deren großes Mitteilungsbedürfnis mich unendlich bereichern.

Dabei verblüfft mich die – fast triviale – Erkenntnis, wie wichtig menschliche Begegnungen für das Lernen sind, bis heute. In jungen Jahren dachte ich noch, ich müsse mir vor allem Wissen aneignen, um als Dirigent meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dies war sicher der altersbedingten Selbstüberschätzung geschuldet. Heute bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass sich aus der reinen Aneignung von Wissen, für die konkrete Bezugspersonen gar nicht vonnöten sind, ohne Begegnungen mit Menschen niemals Urteilsfähigkeit und Haltung herausbilden können. Und dass erst aus der Kombination von beidem Lebenseinstellungen erwachsen, die ganz individuelle Wertvorstellungen begründen.

Wie lernt man Integrität oder Wahrhaftigkeit? Sicher nicht aus Büchern oder im Internet. Wie verinnerlicht man die Bedeutung von Demut? Wie bewahrt man sich über die Jahre ein Mindestmaß an Offenheit? Wie begreift man, was Haltung ist? Oder wie wichtig es ist, den Zufall zuzulassen? Wie versteht man, dass das Aufgeben eben doch zum Erfolg dazugehört, auch wenn die Doktrin des Niemals-Aufgebens genau das Gegenteil nahelegt? All das vermittelt sich uns nur durch Menschen.

Einige Zeit nach jenem Berliner Abend am Wannsee beschloss ich, zehn Begegnungen aufzuschreiben, die mir sehr wichtig waren und die ich heute rückblickend als life lessons, als »Lebenslektionen«, bezeichnen würde. Dabei wird es diesmal nicht um meine Kindheit und Jugend gehen, die von meinen Eltern und vor allem dem Musiklehrer in der Grundschule so sehr geprägt wurden und die ich in meinem ersten Buch beschrieben habe. Es geht auch nicht um entscheidende Erfahrungen, die sich durchaus in alltäglichen Situationen vermitteln können. In diesem Buch geht es um Menschen, die mich in Verblüffung und Staunen versetzten, die mir Bewunderung abverlangten und es noch immer tun, die mir allerdings auch etwas beigebracht haben, auf das ich mich bis heute beziehe – nicht nur in meiner Arbeit als Musiker, sondern weit darüber hinaus.

Von Sarah Caldwell habe ich Demut gelernt, von Leonard Bernstein das Fragen, von Frank Zappa Authentizität, von Yvonne Loriod die Schönheit und Freiheit, die von absoluter Präzision ermöglicht werden, von Richard Trimborn die Suche nach der Wahrheit. Pierre Boulez hat mir gezeigt, wie Komponisten verstanden werden wollen und wie sich dies vermitteln lässt. Und von Donald Glaser lernte ich über die Kunst des Aufgebens. Sie alle sind inzwischen nicht mehr auf dieser Welt. Doch will ich versuchen, sie mit Worten noch einmal lebendig werden zu lassen, so wie sie in meiner Erinnerung seit jeher lebendig geblieben sind.

In einem Projekt mit Björk begriff ich, dass es sich lohnt, Zufälle ernst zu nehmen, und tue das seither. Nur weiß sie nichts davon. Genauso verhält es sich mit Alfred Brendel, dessen Langwelligkeit mir half, meine Ungeduld im Zaum zu halten, und der mich dafür sensibilisierte, dass Musik so viel mehr ist als Spontaneität, Emotion und Leidenschaft. Und nicht zuletzt ist da Jean-Pierre Brossmann, der für mich neben vielen anderen Erkenntnissen große Klarheit in das durchaus ambivalente Verhältnis von Kunst und Geld brachte und durch den ich erstmals verstand, dass vieles eben auch politisch sein kann.

Nur oberflächlich lässt sich Erfolg im Leben über Ruhm und Geld definieren. Wahrhaft erfolgreich sind diejenigen, denen es gelingt, im Leben ihrer Mitmenschen Spuren zu hinterlassen. Unter diesem Aspekt habe ich eine sicher nicht vollständige Auswahl für dieses Buch getroffen.

Hamburg, im August 2021

1. Lektion: Sarah Caldwell

Wie ich lernte, dass Demut schmerzhaft ist

Lerne so viel, wie du kannst,

zu jeder Zeit

und von wem auch immer.

Es wird die Zeit kommen,

dass du dafür dankbar bist.

Sarah Caldwell

Music’s Wonder Woman stand in kursiven weißen Lettern unter dem Cover-Foto des Time Magazine vom 10. November 1975. Darüber prangte das Porträt einer Dame, die man getrost als übergewichtig bezeichnen durfte. Pausbacken, ein faszinierendes Doppelkinn, das – einem breiten Fleischring gleich – das Gesicht umrahmte, kinnlange dunkle Haare, seitlich gescheitelt, an den Enden leicht gelockt. Eine randlose Brille thronte auf der Nase, die für das zumindest in der unteren Hälfte nahezu kreisrunde Gesicht viel zu fein geraten war. Und dann ihre Augen, braune Augen, die in die Ferne blickten, derart unbeirrt und fokussiert, als hätte sie hinter dem Horizont etwas entdeckt, das es im nächsten Moment einzufangen gelte. Links außen, am Bildrand des Cover-Fotos, klein und unauffällig, stand ihr Name geschrieben, so als könnten die Blattmacher des altehrwürdigen Magazins es selbst nicht glauben, dass sie eine Protagonistin aus der Welt der klassischen Musik auf den Titel gehoben hatten: Sarah Caldwell.

Sie hatte es also geschafft, auf die Front-Page des wichtigsten Magazins in den USA, und war damit so weit gekommen, wie so viele – nicht nur aus der Welt der klassischen Musik – vor und nach ihr gern gekommen wären. Und das in einer Zeit, da die Musik wenig Frauen kannte oder anerkannte, von berühmten Operndiven, auf die man nun in dieser Kunstform nicht verzichten konnte, einmal abgesehen. Frauen hatten seinerzeit in der Musik nicht allzu viel zu sagen. Schon gar nicht am Pult oder andernorts an führender Stelle. Da war Sarah Caldwell eine absolute Ausnahme. Und darüber funktionierte ihre Akzeptanz. Sie war gerade keine Operndiva, sondern Dirigentin, Gründerin ihrer eigenen Opern-Company, deren Management sie persönlich übernahm. Sie war alles in einem und dabei eine Naturgewalt herkulischen Ausmaßes, die weit mehr stemmte und für mehr Furore sorgte als viele andere seinerzeit bewunderte Stars in der Musikwelt. Sie war zweifelsohne ein Unikum.

Es war ein Jahr, nachdem ihr Konterfei den Titel des Time Magazine zierte, dass ich versuchte, mir meine ersten Meriten in der Musikwelt zu verdienen. Ich war von der West- an die Ostküste gezogen und hatte an der Opera Company of Boston angeheuert. Im Alter von 25 Jahren stand ich also in den Diensten dieser Wonder Woman, die mir eine der lehrreichsten und aufregendsten Zeiten meines noch jungen Musikerlebens bescherte. Bei und von Sarah Caldwell habe ich viel gelernt. Wie viel, wird einem meistens im Rückblick klar. Doch bevor ich davon berichte, will ich ein wenig ausholen und etwas über Sarahs Lebensleistung für die klassische Musik erzählen. Ihren Einfluss auf mich auf die so unverzichtbaren Lektionen zu reduzieren, die sie mir erteilte, würde ihr nicht gerecht.

Um es vorwegzunehmen: Sarah Caldwell war, was man ein Wunderkind nennt. Und das nicht nur auf dem Gebiet der Musik, sondern auch in den Naturwissenschaften, vor allem der Mathematik. Sie war hochbegabt und versetzte schon als Kind alle Welt in Staunen. 1924 kam sie in Maryville, einem kleinen Städtchen in Missouri, zur Welt. In the middle of nowhere, würden wir in Amerika sagen. Bald schon aber zog die Familie nach Kansas City.

Mit vier Jahren erhielt Sarah ihren ersten Geigenunterricht. Noch bevor sie ihr erstes Lebensjahrzehnt beendet hatte, gab sie Violinkonzerte auf der Bühne. Ihre große Leidenschaft waren Theater- und Musikaufführungen. Ständig besuchte sie die Bühnenhäuser der Stadt. Mit Abschluss der Highschool zog es sie gen Osten ins mehr als 2000 Kilometer entfernte Boston an das New England Conservatory of Music. Die Musikhochschule war seinerzeit die inoffizielle Ausbildungsstätte des altehrwürdigen Boston Symphony Orchestra, das es landesweit zu beträchtlicher Bekanntheit gebracht hatte. Sie hatte sich für das Fach Geige eingeschrieben.

Bald schon aber nahm Boris Goldovsky die ambitionierte junge Studentin in seine Klasse auf. Goldovsky war nicht nur Professor und Leiter des Opera-Departments der Musikhochschule, sondern vor allem als Opernproduzent, Dirigent, Impresario und Rundfunksprecher bekannt. Zwischen 1946 und 1985 spielte er in der amerikanischen Opernwelt eine führende Rolle. Vieles von dem, was Sarah konnte, hatte sie von Goldovsky gelernt. Sicher ist es auch sein Verdienst, dass sie in der Opernwelt Fuß fasste. Einen Hang zur Theatralik und Dramatik hatte sie, und das schon in früher Kindheit, als sie so gern ins Theater ging.

Im Alter von gerade einmal 20 Jahren brachte sie Vaughan Williams’ Riders to the Sea auf die Bühne und versetzte die Welt um das Konservatorium in Erstaunen. Später machte sie sich auf dem jährlichen Musikfest in Tanglewood, auf dem die Musiker des Boston Symphony Orchestra traditionell für zwei Monate gastierten, einen Namen. Sie war für die Vorbereitungen verschiedener Chöre verantwortlich und beeindruckte mit dieser Arbeit vor allem Sergei Kussewizki, der von 1924 bis 1949 die Leitung der Boston Symphony innehatte.

Er war es schließlich, der sie in die Fakultät des von ihm gegründeten Berkshire Music Center holte, wo sie erfolgreich agierte und ein Department of Music Theatre ins Leben rief. 1953 trug ihr das für vier Jahre den renommierten Posten als Director of Boston University’s Opera Workshop ein. Für die Stelle schien sie geradezu prädestiniert – oder umgekehrt, die Stelle war für sie wie gemacht, konnte sie doch endlich das vermitteln, was ihr seit Jahren am Herzen lag: die Oper als dramatische Kunstform, in der nicht nur die musikalische, sondern gleichermaßen die dramatische Seite zur Geltung kommen musste. Sie brachte die modernsten Werke auf die Bühne, etwa die amerikanische Premiere von Paul Hindemiths Mathis der Maler. Einmal lud sie Igor Strawinsky ein, seine Oper Rake’s Progress höchstselbst zu dirigieren. Und das, obwohl gerade dieses Werk nach seiner Aufführung an der Metropolitan Opera bei den New Yorker Kritikern durchgefallen war.

Sarah ließ sich nicht beirren und setzte es aufs Programm. Mit Erfolg. Sie ließ sich überhaupt nie von irgendetwas abbringen, an das sie glaubte. Und so gründete sie mit einem enormen Gespür für Unternehmertum und ihrem ganz eigenen Sinn für Dramaturgie und zeitgenössische Musik 1957 schließlich ihr eigenes Opernhaus – die Boston Opera Group, die sich dann acht Jahre später in Opera Company of Boston umbenennen sollte. If you can sell green toothpaste in this country, you can sell opera – »Wenn du in diesem Land grüne Zahnpasta verkaufen kannst, kannst du auch Oper verkaufen«, sagte sie häufig. Es war eines ihrer Standard-Argumente. Mit der Gründung ihres eigenen Opernhauses war sie nicht mehr nur Künstlerin, sondern zur Imprenditrice geworden, einem weiblichen Impresario. Natürlich hatte sie einflussreiche und vor allem potente Sponsoren an ihrer Seite.

Einfach war das für sie sicher nicht. Und so manche Schwierigkeiten habe auch ich in meiner Zeit bei ihr mitbekommen. Das Geld reichte natürlich nie. Aber ihr unkonventioneller Ansatz, der die Traditionen bis dahin in den Vereinigten Staaten gängiger Aufführungspraxis weit hinter sich ließ, verlieh ihren Produktionen einen ganz eigenen Charakter und vor allem eine enorme Dynamik und Dramatik. Immer wieder war in den Kritiken von der »Magie« ihrer Produktionen die Rede, die vielleicht auch aus ihrer Vorliebe für exorbitantes Proben herrührte.

Stundenlang wurde an der Boston Opera Company geübt, quälende Wiederholungen zogen sich häufig bis tief in die Nacht hinein. Gepflogenheiten wie heute, dass eine dreistündige Probe durch eine Pause von 20 Minuten unterbrochen wird, um dann nach haargenau 180 Minuten Instrumente und Taktstock aus der Hand zu legen, wären bei ihr unvorstellbar gewesen. Das lange Proben hatte dabei mehr als nur den Wert musikalisch erreichter Perfektion. Es gab den Sängern auch die Möglichkeit, ihre schauspielerischen Talente zu entwickeln und vor allem einzubringen. Die Oper war für Sarah eben nicht nur ein szenisches Konzert, sondern echtes Theater, Musiktheater. Das war neu, unerhört, magisch.

Sarah zahlte weniger und probte länger. Und trotzdem wollten international bekannte Sänger und Sängerinnen mit ihr arbeiten und sich unter ihrem Dirigat ausprobieren. Am liebsten in den Werken, über die sich die Avantgarde der Musikwelt definierte: Alban Bergs Oper Lulu wurde unter ihr 1964 erstmals an der Ostküste der Vereinigten Staaten inszeniert oder auch Jean-Philippe Rameaus Hippolyte et Aricie (1966), das vorher noch nie in Amerika aufgeführt worden war. Dazu kam 1966 die amerikanische Premiere von Arnold Schönbergs Moses und Aron. Später dann, als die Company 1978 nach 21 Jahren des Vagabundierens endlich ihr eigenes Opernhaus bezog, kamen noch viele weitere zeitgenössische Werke zur Aufführung. Sarah und ihre Company waren die Speerspitze des modernen Musiktheaters. Zumindest kam es mir damals so vor.

Dabei war Sarah keineswegs auf ihr eigenes Haus beschränkt. Sie gastierte an den berühmtesten symphonischen Bühnen der Vereinigten Staaten, die ihr zu ihren Hochzeiten zu Füßen lagen. Frauen am Pult waren damals höchst ungewöhnlich. Eigentlich kamen sie überhaupt nicht vor. Sarah blieb zeit ihres Musikerinnenlebens stets das außergewöhnliche Wunderkind, als das sie mit vier Jahren aufgebrochen war: Sie war die Wonder Woman der Musikwelt.

Unter ihr hatten nicht nur die Produktionen am Abend der Premiere ihre ganz eigene Dynamik. Schon vorher entfachte sie eine ungeheure Intensität. Nächte wurden durchgearbeitet, Ruhe gab es keine. Schon der Entstehungsprozess neuer Produktionen entbehrte niemals einer gewissen Dramatik und Theatralik, sodass die Ebenen auf und hinter der Bühne verschwammen. Diese Intensität, die den gesamten Arbeitsprozess charakterisierte, übertrug sich schließlich auch auf das Publikum und die Kritiker. Sarah Caldwell forderte uns alle aufs Äußerste – doch nicht nur uns, natürlich auch sich selbst. Für die Musik, die Oper und die Company verausgabte sie sich, gab alles und verlangte alles.

Bei Sarah Caldwell fand ich meine erste richtige Stelle, nachdem ich mein Soziologie- und mein Musikstudium an der University of California abgeschlossen hatte. Im Jahr 1976 wurde ich ihr Assistent. Zunächst hatte ich den Status eines apprentice inne, eines »Lehrlings«. Es entsprach in etwa dem, was mich dort erwartete: Ich kam zur Boston Opera Group ja wirklich, um zu lernen. Und so nahm sich auch die erste Zeit aus: Ich fungierte als Korrepetitor, der die Sängerinnen und Sänger in ersten Proben auf dem Klavier begleitete, bevor sie mit dem Orchester sangen. Ich studierte die Partien mit ihnen ein, assistierte Sarah bei Proben, arbeitete mit dem Chor – und dirigierte zunächst äußerst selten.

Eigentlich war ich ein Faktotum, für alles zuständig, unentwegt im Einsatz und dabei extrem schlecht bezahlt. Mein Gehalt betrug gerade einmal 59 Dollar in der Woche, von denen ich nicht nur meinen Lebensunterhalt, sondern auch meine Miete bestritt, was mehr schlecht als recht funktionierte. Aber das störte mich nicht, zu aufregend war die Opernwelt, in die ich mich hineinbegeben hatte. Eigentlich war ich nach Boston gekommen, um bei Sarah das Dirigieren zu lernen. Was ich tatsächlich lernte, war eine erste große Lektion für das Leben als Musiker. Und natürlich lernte ich Musik. Nur Dirigieren lernte ich nicht oder zumindest nicht allzu viel. Aber im Nachhinein war alles andere viel wichtiger.

Ich war nicht der Einzige, der unter Sarah Caldwell lernte und litt. Wir waren mehrere, eine kleine Gruppe von vier bis fünf »Jüngern«, die damals in ihren Diensten standen und sich Jahre später gemeinsam den Spitznamen »Die Überlebenden« gaben. An der Seite von Sarah vor lauter Stress und Herausforderungen nicht unterzugehen, war im Grunde schon ein veritabler Leistungsnachweis. Die Arbeit mit ihr bedeutete nicht mehr und nicht weniger als eine vollkommene Hingabe an den Job mit einer Einsatzbereitschaft von 24 Stunden an sieben Tagen der Woche. Das Leben als Künstler verlangte eine niemals versiegende Energie – das war das Erste, was ich von Sarah lernte und an das ich mich bis heute mehr als lebhaft erinnere.

Damit einhergehen muss – und das lernte ich als Zweites – ein gehöriges Maß an Demut. Demut – die brachte Sarah uns allen bei, und zwar nicht gerade auf die sanfte Art. Sarah schlief kaum, so kam es mir jedenfalls vor. Es war keine Seltenheit, dass zwischen halb vier und vier Uhr in der Früh mein Telefon klingelte. Jedes Mal, wenn ich abhob, vernahm ich Sarahs tiefe raue Stimme: Kent, we need you at the Opera. Now. Mitten in der Nacht verlangte sie, zu ihr ins Opernhaus zu kommen, um eine Partitur durchzusprechen oder, wie sie es nannte, to solve a problem. Mit verlässlicher Frequenz kam dies drei- oder viermal in der Woche vor und war schon rein physisch eine ziemlich harte Schule.

Unser normaler Arbeitsalltag begann dann pünktlich um acht Uhr morgens. Vieles fiel bei Sarah an: das Orchestrieren von Werken, die nicht für Orchester geschrieben waren, das Transponieren einzelner Stimmen, dazu kamen viele andere Aufgaben der Bearbeitung von Notentexten. Später am Tag begannen die regulären Proben. Vor Mitternacht waren wir selten fertig. Manchmal sogar noch später.

Meine Nächte in Boston waren kurz. All das, was ich mir als reichlich naiver Anfänger unter dem Leben eines Dirigenten vorgestellt hatte, der Ruhm und Glanz, die damit einhergehen, waren binnen weniger Wochen zerstoben. Mit »Glamour« hatte Dirigieren nicht wirklich viel zu tun. Es war vielmehr das, was ich immerzu an Sarah beobachten konnte, nämlich erst einmal härteste Arbeit. Für ihren Erfolg und das Überleben ihres eigenen Opernhauses arbeitete sie wie ein Tier. Und wir mit ihr. Es war eine aufregende Zeit mit teilweise äußerst spannenden Aufgaben, die mir Sarah übertrug, aber eben nicht nur. Es gab auch Aufgaben, die ziemlich demütigend waren oder zumindest so ausgingen, weil ich nicht in der Lage war, sie zu ihrer vollkommenen Zufriedenheit zu erledigen. Das waren die Momente, in denen wir Demut lernten.

Ich erinnere mich noch sehr genau an eine Begebenheit, die mir mehr als deutlich meine Grenzen aufzeigte. Eines Nachts gegen halb zwölf brach Sarah – reichlich enerviert – die Proben von Jacques Offenbachs Oper Orpheus in der Unterwelt ab. Wenig hatte an dem Tag funktioniert, die Musiker spielten nicht so, wie sie es sich vorstellte. Sie schienen von der Partitur schlicht und ergreifend überfordert. Ob Sarah das hatte kommen sehen oder nicht, weiß ich heute nicht mehr genau. An jenem Abend kam sie jedenfalls auf die Idee, die soeben abgebrochene Partie durch eine ziemlich merkwürdige Arie zu ersetzen, die sie offenbar irgendwann in einem alten, sicher schon vergriffenen Buch entdeckt hatte. Ich wunderte mich nicht darüber, Sarah war schließlich unaufhörlich auf der Suche nach musikalischem Material. Sie schickte die erschöpften Musiker nach Hause, rief mich zu sich und reichte mir das Buch.

Zu meinem Leidwesen hatte sie herausgefunden, dass ich in Kalifornien auch Komposition studiert hatte, und so verkündete sie mir an jenem Abend, sie wolle die in der Probe misslungene Passage durch ebenjene im Buch entdeckte Arie ersetzen. Nur war dieses Stück weder orchestriert noch in der zur Oper passenden Tonart komponiert. Sie wies mich an, eine Überleitung zu dieser Arie zu komponieren, damit das Orchester in die passende Tonart finden würde. Das war aber noch nicht alles: Sie verlangte ferner, die Arie komplett zu orchestrieren, und das in Anlehnung an den Kompositionsstil Offenbachs. Zu allem Überfluss sollte ich dann auch noch eine Überleitung komponieren, die die Musiker und Sänger nach der Arie wieder in die ursprüngliche Oper zurückführen würde. Zum Schluss bedeutete sie mir: »Wir brauchen das Ganze morgen früh um acht, damit wir vor Probenbeginn um zehn Uhr die Noten für Orchester und Sänger noch kopieren können.« Dann entließ sie mich für die dafür nicht gerade großzügig bemessene Zeit von acht Stunden nach Hause.

Ich wusste sofort, dass in dieser Nacht an Schlaf nicht zu denken war, machte mich mit dem Buch, in dem sie die Arie gefunden hatte, auf den Weg und mit weichen Knien sofort an die Arbeit. Binnen acht Stunden etwas zu komponieren und zu orchestrieren, jede Stimme handschriftlich auszufertigen, damit die Musiker am nächsten Tag Kopien davon auf ihren Notenständern vorfinden konnten, und das alles unter diesem enormen Zeitdruck, erschien mir ein Ding der Unmöglichkeit. Niemals hätte ich mich darauf eingelassen, hätte mir Sarah nicht unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass – auch dieses Mal wieder – meine Daseinsberechtigung als ihr Assistent genau davon abhing. So war es immer.

In rasendem Tempo schrieb ich Noten aufs Papier, komponierte den Übergang aus mehreren Stimmen, orchestrierte die Arie nach allen Regeln der Kunst im Stile Jacques Offenbachs oder zumindest, was ich dafür hielt, und schaffte es auch noch, mir eine Überleitung aus der Arie wieder hin zur Oper einfallen zu lassen. Dann wiederum schrieb ich die Noten sauber in eine Partitur für sie als Dirigentin, dazu für jede Stimmgruppe einzeln, für die Streicher genauso wie für die Holz- und Blechbläser, denn die Musiker konnten ja nicht aus der Partitur lesen, und blickte derweil immer wieder auf die Uhr. Unbarmherzig rückte der Zeiger Minute um Minute vor. Die Zeit lief mir davon.

Immerhin gelang es mir noch, die Stimmen der Streicher einzeln auf mögliche Fehler hin durchzugehen. Ich fand sogar noch die Zeit, die Stimmen der Bläser, also der Flöten, Oboen, Klarinetten und Fagotte, zu prüfen und das auszubessern, was mir als Fehler noch auffiel. Nur für die Blechbläser blieb keine Zeit. Hörner, Trompeten, Posaunen – sie alle hatten ja auch einen Part zu spielen, den ich zwar geschrieben hatte, aber einfach nicht noch einmal überprüfen konnte. Um acht Uhr morgens musste ich mit dem gesamten Notensatz und der Partitur schließlich wieder vor Sarahs Büro stehen. Und das tat ich.

Wäre die Zeit nicht so knapp bemessen gewesen, wäre mir vielleicht nicht entgangen, dass zur Zeit Offenbachs auf Naturtrompeten gespielt wurde, deren Stimmen, so man die Naturtrompeten durch die heute gängigen modernen Trompeten ersetzt, transponiert werden müssen. Die Trompete ist ein sogenanntes transponierendes Instrument, bei dem die Notation meist nicht in der Tonhöhe erfolgt, die erklingen soll, sondern jeweils um ein bestimmtes Intervall verschoben, je nachdem, um welche Trompete es sich handelt. Jeder Komponist weiß das und komponiert entsprechend.

Und auch die Trompeter beherrschen in der Regel die Technik, ihre Stimmen, während sie spielen, zu transponieren. Die Trompeter unseres Orchesters spielten auf modernen B-Trompeten und taten dies im Falle von Offenbachs Oper ganz selbstverständlich. Daran allerdings hatte ich in dieser hektischen Nacht nicht mehr gedacht. Nicht für den Moment eines Geistesblitzes war es mir in den Sinn gekommen. Sonst hätte ich die Trompetenstimmen zumindest mit dem Hinweis »Trompete in C« versehen, woraus die Trompeter sofort hätten erkennen können, ob und wie sie hätten transponieren müssen. Ich hatte es schlicht vergessen.

Wie viele von Ihnen sicher wissen, ist die Note B ziemlich weit von der Note C entfernt. Die zugrunde liegende Tonart meines komponierten Übergangs war A-Dur. Das gesamte Orchester spielte also in A-Dur. Gegen Ende der ersten Überleitung sollten die Trompeten einsetzen, denen ich auch ausgerechnet noch eine Fanfare zugedacht hatte, mit der sie den Beginn der Arie ankündigen sollten – eine brillante Idee, wie ich damals voller Stolz dachte. Überhaupt war ich von dem Ergebnis meiner nächtlichen Komposition mehr als überzeugt: ein elegischer Übergang, dann ein Marsch, an dessen Ende die Fanfare erklingen würde zum Zeichen, dass nun der Gesang begann. Besser und logischer ging es eigentlich nicht.

Hochmut kommt vor dem Fall. Die Fanfare ertönte – allerdings in der völlig falschen Tonart. Statt A-Dur erklang G-Dur, ein ganzer Ton zu tief. Keine Sekunde später brachen die Musiker in schallendes Gelächter aus, das mir noch heute in den Ohren klingt. Sie konnten kaum an sich halten, so falsch hatte der Einsatz der Trompeten geklungen. Genussvoll schlugen sie sich auf die Schenkel, als hätte da gerade jemand einen unerhörten Witz gemacht. Von besonderer Pikanterie: Unter Sarahs Dirigat hätte man sich derlei niemals getraut. Mir allerdings war alles andere als zum Lachen zumute. Das Herz rutschte mir in die Hose, als mir im Bruchteil einer Sekunde klar wurde, dass ich vergessen hatte, die Stimme für die modernen Trompeten zu transponieren. Für mich war das ein Schock.

Ende der Leseprobe