16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: edition a

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Als einer der bedeutendsten österreichischen Musiker der Gegenwart begründete Wolfgang Ambros den Austropop mit. Fünfzig Jahre nach seinem ersten Hit "Da Hofa" rockt er weiter österreichische und deutsche Bühnen. In diesem Buch zieht er ein sehr persönliches Zwischenresümee: Gibt es ein Schicksal? Gibt es Schuld und Sühne? Gibt es eine ausgleichende Gerechtigkeit? Ein Buch wie ein Ambros-Song: philosophisch und subtil.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

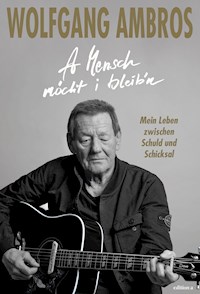

Wolfgang Ambros:

A Mensch möcht i bleib'n

Alle Rechte vorbehalten

© 2022 edition a, Wien

www.edition-a.at

Redaktion: Saskia Blatakes

Coverfoto: Roland Defrancesco

Satz: Anna-Mariya Rakhmankina, Bastian Welzer

Gesetzt in der Premiera

Gedruckt in Deutschland

Einzelne in diesem Buch beschriebene Begebenheiten sind auch in der 2011erschienenen Biografie enthalten. Sie stehen jetzt aber nicht in einem biografischenKontext, sondern begründen oder belegen die für das Thema diesesBuches relevanten Gedanken oder Zusammenhänge.

1 2 3 4 5 — 25 24 23 22

ISBN 978-3-99001-534-6

eISBN 978-3-99001-535-3

Wolfgang Ambros

A Menschmöcht i bleib'n

Mein Leben zwischenSchuld und Schicksal

Inhalt

1. VORWORT

2. AUFERSTEHUNG

3. PROLOG

4. KOSTE ES, WAS ES WOLLE

5. KAPUTT

6. JUST WHEN I NEEDED YOU MOST

7. STUMM

8. STRAFE

9. LOYALITÄT

10. ETWAS

11. UTA

12. GERECHTIGKEIT

13. NEGERMUSIK

14. TELEFONBUCH

15. GRAU

16. DRUGS

17. SEX

18. ROCK 'N' ROLL

19. MENSCHHEITSSÜHNE

20. EPILOG

Vorwort

Von Joesi Prokopetz

Was ich über Wolfgang Ambros sagen kann, habe ich schon einmal anlässlich der Verleihung des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik im Jahr 2018 an ihn gesagt: Ich bin kein guter Chronist, aber es war mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit im berühmtberüchtigten 1968, als ich in die Höhere Grafische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, damals gewissermaßen das Gut Aiderbichl für junge Gymnasialgescheiterte, entsorgt wurde.

Ich sehe es seit damals mit sukzessiv verschwimmender Deutlichkeit vor mir, wie ich in den ersten Tagen dieses neuerlichen schulischen Versuches den Pausenraum des Institutes betrat und dort einen, mich zunächst tief befremdenden Mitschüler bemerkte. Einen, der mürrisch in pubertärer Unproportionalität die ganze Verachtung für die Bereitschaft zur Revolte gegen die Leistungsgesellschaft ausstrahlend, ja geradezu ausdünstend, abgeschieden in wölfischer Einsamkeit, eine Gitanes ohne Filter nachlässig im Mundwinkel, in einer Ecke stand. Er war sehr schlank, ging fast schon ins Magere, war von besorgniserregender Blässe, und trug senffarbene Hosen mit – Bügelfalten. Und einen großzügig, ja verschwenderisch geschneiderten weinroten Blazer mit, und das ist mir heute noch unvergesslich, polierten goldfarbenen Metallknöpfen. Er wirkte, unterstrichen von einem spitzigen erkerartig hervortretenden leptosomen Kehlkopf und wildem, chaotisch gelocktem Drahthaar, wie eine gelungene Karikatur eines Existenzialisten. Es war, wie sollte es aus gegebenem Anlass auch sonst sein, Wolfgang Ambros.

Wie wir ins Gespräch kamen, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich jedoch ganz genau, dass er bereits in den ersten Minuten unserer Annäherung zunächst jede etwa aufkeimen wollende Philanthropie in mir totmachte. Indem er seinen Blick über die Schüler- und Professorenschar in diesem Pausenraum gleiten ließ, einen tiefen Zug von seiner Gitanes nahm und mit Rauch umwaberndem Antlitz und belegter Stimme sagte: »Dö Hölfte Faschisten.«

Ich sagte: »Und sonst?«

Er: »Lauter Spießer.«

Aber nicht nur das Menschenfreundliche in mir metzelte er damals dahin, sondern auch mein Weltbild. Mein Weltbild, das nicht zuletzt zurechtgezimmert war aus meinem Musikgeschmack. Ich äußerte einmal, dass ich unter anderem Fan von Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich wäre, worauf er abweisend äußerte: »Kommerzler.« Keine Kommerzler waren für ihn Frank Zappa, Jimi Hendrix, The Yard-birds, The Cream und andere mir bis dato nur peripher geläufige Musikgruppen.

Diese Unduldsamkeit gegenüber meinem divergierenden Musikgeschmack, ja mehr noch, dieses rigorose Verdammen desselben, machte und macht, ich fürchte und hoffe es gleichzeitig, diesen Wolfgang Ambros aus. Weil sich seine despotische Haltung nicht nur gegen persönliche Musikvorlieben richtete, sondern auch gegen ganze Lebensentwürfe.

Ich wagte anfangs immer erst nach einem kurzen fragenden Blick auf die Miene des Wolfgang Ambros, mich zu irgendetwas zu äußern. Zeigten seine Züge oder sagte er gar, er ließe etwas gelten, so konnte ich es ruhigen Gewissens auch gelten lassen. Denn er teilte die Welt und alle ihre Emmanationen in leiwand und ned leiwand ein. Das größte Lob, das er einem Gegenstand zollen konnte, war sehr leiwand.

Das führt mich zu einem kurzen anekdotischen Exkurs. Als ich vor einigen Jahren bei einer Austropop-Veranstaltung anlässlich eines Abends von Stefanie Werger in der Wiener Stadthalle auf großer Bühne auch zwei Songs singen durfte, durchaus zur Freude des Publikums, und danach zurück in den Backstage-Bereich kam, sagte Wolfgang Ambros ganz sachlich und in keiner Weise enthusiasmiert: »Fehlerlos.« Es war das größte Kompliment, das ich jemals von ihm bekommen habe. Nicht leiwand und schon gar nicht sehr leiwand, aber immerhin.

Wie sollte sich ein Mensch, ein Künstler, der in kürzester Zeit zur lebenden Legende geworden ist, auch zu einem lobhudelnden Menschen entwickeln, wenn er ab seinem zwanzigsten Lebensjahr überwiegend von Menschen umgeben ist, die ihm auf die Schulter klopfen, egal, was er von sich gibt oder was er tut? Die ein »Es is hoib ocht« von ihm mit einem »Pfoah, super Woiferl!« quittierten?

Dazu dieses unangenehm anbiedernde, vereinnahmende und ranschmeißerische Woiferl. Dieses durch das Anhängen des Diminutivs -erl an Wolf, sein Wolfgang-Sein, sein Wolf-Sein eben, in die Harmlosigkeit, in die Bagatellisierung, in die Verhaberung zu verhätscheln, habe ich schon immer als herabwürdigend empfunden.

Mich fragen noch immer Menschen, die schon ich nur beiläufig kenne: »Wie geht’s dem Woiferl?« Menschen, die in Wahrheit nicht einmal »Herr Ambros« sagen dürften, so gar nicht sind sie mit ihm bekannt oder gar befreundet. Hier ist es interessant, dass den Menschen dieses »Woiferl« umso leichter über die Lippen kommt, je weniger sie mit ihm bekannt sind. Wer hätte noch nicht von Massensprechchören im Rahmen groß angelegter Ambros-Konzerte gehört, die aus tiefster Brust durchaus guttural Woiferl grölten.

Auf der anderen Seite ist dieses Woiferl aber ein unwiderlegbares Indiz dafür, wie Wolfgang Ambros die Seele der Menschen durchdrungen hat. Während es andere durchaus namhafte Künstler in diesem Land nur bis zu einem saloppen »der« oder »die« vor ihrem Zunamen bringen, ist es nur wenigen gegönnt, mit dem bis zum vollständigen Verlust des Distanzgefühls verzärtelten Vornamen in Besitz genommen zu werden. Es ist eine untrüglich österreichische Disziplin, zu zeigen, wie nachhaltig seine Präsenz, seine Musik, sein Impetus das Publikum bewegt, ja berührt.

Dabei war er beim Bewegen und Berühren in keiner Weise zimperlich. Er war nie beifallheischend oder in sonst einer Weise gefällig oder gefallsüchtig. Im Gegenteil: Er war sperrig, überbordend ehrlich und er verstellte sich nie. Mir wurde berichtet, dass bei einem Auftritt in einem fränkischen Dorf in einer ebensolchen Halle das ansonsten ausufernd akklamierende Publikum bei einem Song mit eher nachdenklichem Inhalt und vielleicht ein wenig sperriger Form nur leidenschaftslos applaudierte. Darauf Wolfgang Ambros: »Na des hob i ma imma so voagstöllt.« Und gleich darauf, bevor er mit dem nächsten Song begann: »Und eicha hässliche Halle do is a a schwere Niederlage.«

Weil weiter oben die Rede war von »er verstellte sich nie«: Eine wesentliche Facette des Wolfgang Ambros und seines durchschlagenden Erfolges ist Authentizität. Dieses unverrückbare Ich-selbst-Sein, das jedes kriecherische Verstellen um was auch immer zu erreichen a priori ausschließt. Es ist ein kompromissloses Annehmen seiner selbst, resonierende Selbstverliebtheit und letztlich leichtfüßige Beratungsresistenz.

Sein Bauchgefühl und seine egozentristische Empathie haben ihn immer die richtigen Entscheidungen treffen lassen, zumindest, was die künstlerischen angeht. Entscheidungen, die der Erfolg schließlich bestätigt hat. Für mich ist und war er gewissermaßen der John Wayne, wenn mir diese schiefe Metapher gestattet ist, unter den österreichischen Populärmusikern, mit dem man ohne weiteres diesen Dialog führen könnte:

Ich: »Reiten wir nach Santa Fe, die Sonne putzen.«

Er: »Aber zuerst lass uns in Arizona die Kakteen rasieren.«

Ein so gelebter Charakter und ein so praktizierter Blick auf die Welt sind Vorbild für viele Menschen, die angesichts der linearen Kausalitäten seiner Kompositionen, seiner Interpretation derselben und dem Mythos des Wolfgang-Ambros-Seins in Bewunderung und Loyalität vielleicht nicht gerade erstarren, aber doch innehalten und staunen. Denn da singt, da spricht, da lebt einer, der den doch oft undeutlichen, ja dumpfen inneren Monolog der breiten Masse in Melodien und Worte fasst, in den diversen Frontallappen österreichischer Gehirne hier und da vielleicht sogar die ersten klaren Gedanken entstehen lässt und im besten Sinne des Wortes identitätsstiftend wirkt.

Identitätsstiftend paradoxerweise deshalb, weil er als Österreicher so unösterreichisch ist. Welcher Österreicher verstellt sich nicht? Hat eine klare Linie? Ein kompromissloses Wesen und Wollen? Ist unbeirrt und nicht gefallsüchtig und bleibt sich ein Leben lang treu?

Nur das Beratungsresistente, das aus seiner inneren Haltung resultieren muss, mag er mit dem traditionellen Österreichertum teilen, aber das ist auch schon alles. Alles Weitere ist Unbeabsichtigtes, sich aus einem Ich-kann-und-ich-will-auch-gar-nicht-anders Ergebendes und diente der Verbesserung, der Veredelung des österreichischen Momentes. Wolfgang Ambros ist so unösterreichisch österreichisch wie niemand sonst.

Hochverehrter Wolfgang Ambros, oder wenn ich mir aufgrund der langen Zeit erlauben darf, lieber Wolfgang. Ich freue mich über die Jahre, ja Jahrzehnte, die wir gemeinsam verbracht haben, und umarme dich innig!

Joesi Prokopetz ist Texter,Kabarettist und Darsteller

Auferstehung

Ich war in der Hölle.

Jetzt wusste ich es, denn während ich in der Zeit davor – und ich hatte keine Ahnung, wie lange das gewesen sein mochte – nur immer wieder diffuse Gefühle des Unwohlseins verspürt hatte, war es ganz plötzlich völlig klar: Ich war gestorben und im Jenseits, und das Jenseits war die Hölle.

Rund um mich war Feuer, Wände von Feuer, die sich vor- und zurückbewegten und die, wenn sie sich mir näherten, eine grauenhafte Hitze verströmten. Ich wollte zurückweichen, doch beim kleinsten Versuch einer Bewegung breiteten sich blitzartig gleißende Schmerzen in mir aus. Höllische Schmerzen.

Dann bewegte sich alles rund um mich in eine Richtung. Erst langsam, doch gleich darauf mit höllischer Geschwindigkeit flog ich in der Mitte einer Feuersäule aufwärts und baumelte dabei nach links und rechts, was mir jedes Mal wieder fürchterliche Schmerzen bereitete. Ich versuchte zu schreien, doch ich konnte nicht.

Ich kam wieder zum Stillstand. Meine Schmerzen missachtend, wollte ich um mich schlagen und meine Verzweiflung hinausbrüllen, doch ich brachte nicht den leisesten Ton zustande. Da hörte ich Stimmen und gleich darauf legten sich Hände um meinen Hals. Panik erfasste mich! Ich war scheinbar doch noch nicht ganz tot und jetzt war der Teufel dabei, sein Werk endgültig zu vollenden. Ich spieh Blitze und in meinem Hirn tanzten die Sterne.

»Ich sterbe«, hörte ich mich ziemlich laut krächzen.

Ich sterbe? Das hieß dann wohl, ich war noch immer am Leben.

Jetzt hörte ich auch eine sanfte und zugleich atemlos drängende Stimme und spürte eine weiche Hand auf meiner Schulter. »Wolfgang, du stirbst nicht.« Es war eine Frauenstimme. »Ich bin‘s, Eva.«

Jetzt, auf einmal, konnte ich ganz bewusst hören. Bis dahin waren da rund um mich nur Geräusche gewesen, der Soundtrack meines Ablebens sozusagen. Doch jetzt sprach jemand zu mir und die Stimme war mir vertraut. Eva kannte ich privat aus meinem Grazer Umfeld. Ich hatte gewusst, dass sie Assistenzärztin war, trotzdem hätte ich hier nie mit ihr gerechnet.

Ich versuchte, die Augen zu öffnen, was mir nach einigen Fehlschlägen gelang. Ich sah in das von tiefer Empathie verklärte Gesicht von Eva. Meine Erleichterung war grenzenlos. Ich war zwar schon öfter unter Narkose gestanden, bisher aber immer ganz normal daraus erwacht. Dass es diesmal anders gelaufen war, war wohl darauf zurückzuführen, dass es bereits später Nachmittag war, wie ich einer großen Wanduhr entnahm. Ich war neun Stunden lang weg gewesen.

All das erfasste ich nach und nach und auch, dass dieser Höllenritt nur der Transport vom Operationssaal in den Aufwachraum gewesen war. Der Blitz in meinem Hals war nur dem Entfernen des Atemschlauches geschuldet gewesen, den sie bei so langen Operationen immer einsetzen.

Da lag ich also. Eva sah mitleidig auf mich herab und bevor es mir selber noch so richtig bewusst wurde, meinte sie: »Du hast bestimmt ziemlich starke Schmerzen …«

Tatsächlich, die waren auf einmal sehr real. Also schloss sie rasch einen Infusionsbeutel an, anscheinend mit der doppelten Dosis wie üblich, und bald stellte sich ein angenehmes, ja fast schon wohliges Gefühl in meinem ganzen Körper ein.

Ich stellte die Lehne meines Bettes ein wenig senkrechter und sah mich um. Da war ein Fenster und ich erkannte, dass es bereits dämmerte. Es war ja auch schon Ende Oktober. Ein weiteres Gesicht kam in mein näheres Blickfeld. Es gehörte einem Mann. Er war sichtlich erschöpft, trotzdem sah er mir konzentriert in die Augen. Erst jetzt erkannte ich ihn wieder. Es war der Arzt, der mich operiert und den ich erst am Tag davor kennengelernt hatte. Dr. Gerd Ivanic, Neurochirurg und Spezialist für Wirbelsäulen, zudem Leiter der Privatklinik Graz Ragnitz. »Wie geht es Ihnen?«, fragte er.

Ich versuchte ein Lächeln. »Ganz gut«, antwortete ich wahrheitsgemäß.

Er lächelte zurück. »Hervorragend, dann kann ich ja jetzt nach Hause gehen. Wir sehen uns morgen«, sagte er. Und schon war er weg.

Von der anderen Seite sah ich Eva wieder näher kommen, mit einer nett aussehenden Krankenschwester im Schlepptau. Man hatte ärztlicherseits beschlossen, mich die Nacht über in der Aufwachstation zu belassen. Das hieß, ich würde die nächsten Stunden unter Intensivüberwachung verbringen, und diese Schwester, die noch dazu aus Tirol stammte, wo ich lebe, hatte Nachtdienst.

Draußen wurde es finster und hier herinnen wurde es langsam lustig. Ich hatte ja praktisch den ganzen Tag geschlafen und Eva hatte scheinbar auch nichts Großes mehr vor, also fingen wir zu dritt zu quatschen an. Meine Kehle brannte zwar nach wie vor, aber wir hatten uns viel zu erzählen.

Es erwuchs in dieser Nacht eine geradezu magische Atmosphäre. Die Station leerte sich bis auf uns drei. Das leise Summen der Maschinen und dieses ganz besondere Licht trugen ein Übriges dazu bei, dass unser Lachen immer lauter und unsere Stimmung immer vergnügter wurde. Die beiden Mädels und ich, wir hatten eine ganz großartige, ja wunderbare Zeit.

Ich denke bis heute noch oft und mit Freuden daran zurück. Für mich war das wie eine Wiedergeburt nach all den Schmerzen, die ich in den Jahren davor durchlitten hatte. Und nein, jetzt, gute zwei Jahre danach, kann ich zwar nach wie vor nicht ohne Hilfe aufrecht gehen, es gibt für mich kein Schifoan mehr, kein Mountainbiken, kein Golfen, kein Sonst-Irgendetwas, stattdessen spaßbefreites Muskeltraining. Aber hey! Mir tuat so gut wie nix mehr weh, und das tuat guat, that‘s what I say! Die Wahrheit is so weiß wie Schnee.

Prolog

Du darfst keine Fehler machen. Fehler rächen sich. Manche rächen sich gleich, das sind die guten. Manche rächen sich erst später, das sind die schlimmen.

Ich glaube weder an den Himmel noch an die Hölle. Tot ist tot. An einen allmächtigen Gott? Vielleicht. Aber sicher nicht an den Gott irgendeiner Religion, schon gar nicht an den der Katholiken. Aus der Kirche bin ich längst ausgetreten. Die war als Erste da, wegen der Kirchensteuer, als vor fünfzig Jahren mein Aufstieg als Musiker begann. So eine Frömmigkeit brauche ich nicht.

Ich habe das Leben schon oft mit einer Runde Backgammon verglichen. Du würfelst. Das ist das Schicksal. Dann ziehst du. Das sind deine Entscheidungen. Du kannst mit deinen Entscheidungen alles aus deinem Schicksal machen. Fast alles. Vieles jedenfalls. Am Ende gewinnst du oder verlierst du. Wenn du gewinnst, ist es eine Mischung aus Glück und der richtigen Strategie.

Stimmt dieser Vergleich? Oder aber gibt es im Leben noch etwas anderes, das es im Backgammon nicht gibt? So etwas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit zum Beispiel? Wenn dir das Leben zuerst alles, wirklich alles, in den Schoß legt, nimmt es dir dann ab einem bestimmten Punkt auch alles wieder weg? Und inwiefern hat das dann mit den Entscheidungen zu tun, die du getroffen oder nicht getroffen hast? Welche Rolle spielen Schuld und Sühne?

Wenn die Griechen Backgammon spielen, sagen sie dazu Tavli. Das bedeutet nichts anderes als Brett und sie meinen damit das Spielbrett, für das sie eine ganze Menge verschiedener Spiele haben. Immer die gleichen Steine, immer die gleichen vier mal sechs Felder, immer andere Regeln. Beim Backgammon musst du alle Steine in ein bestimmtes Feld bringen und von dort dann hinauswürfeln.

Anfang der 1980er-Jahre baute ich gemeinsam mit meinem Schlagzeuger Helmut »Nockerl« Nowak in Petraki auf der griechischen Halbinsel Pilion ein Haus. Tillmann Fritsch, ein groß gewachsener Deutscher, hatte dort für wenig Geld eine Bucht gekauft, die nur mit dem Boot gut erreichbar war und in der es zunächst nichts als ein altes Steinhaus, ein paar Olivenbäume und viel Macchia gab. Ein Stück davon verpachtete er uns. Die Propangasflaschen für den Herd mussten wir über einen steinigen Pfad hinaufschleppen. Der Strom kam aus einem Generator, bis wir Solarpaneele verlegen ließen, eine damals noch ganz neue Technologie.

Tillmann faszinierte uns mit seiner Kraft und seiner Weisheit. Wenn er eine Scheibtruhe einen Hang hinauf schob, zog er wie ein Strich nach oben. Nichts wackelte. Auch nicht, wenn die Scheibtruhe voll beladen war. Gleichzeitig war er ein Philosoph, der viele Geheimnisse zu kennen schien.