4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

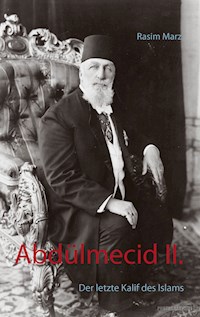

Als 1922 die türkische Regierung unter Mustafa Kemal in Ankara dem Osmanischen Reich den Todesstoß versetzte und der letzte Sultan das Land verlassen musste, wählte die Nationalversammlung den osmanischen Kronprinzen Abdülmecid zum Kalifen des Islams. In der Übergangszeit von der alten Monarchie zur neuen Republik, wurde das höchste Amt des Islams an einen Mann vergeben, der ein überzeugter Humanist, Künstler und Philosoph war. Mit der Abschaffung des Kalifats und der Verbannung der Dynastie Osman im Jahre 1924 musste Abdülmecid II. sich ins französische Exil begeben. Sein ereignisreiches Leben durchstreifte die Epochen und Systeme: Vom Absolutismus in die Demokratie, von der Monarchie zur Republik und letztlich von der Demokratie in die dunklen Tagen der Nazi-Diktatur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 41

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Kapitel 1: Kunst und Krieg

Kapitel 2: Ein Kalif für die Republik

Kapitel 3: Die Osmanen im Exil

Rasim Marz, geboren 1991 in Siegburg, ist Historiker und Autor. Zu seinen Forschungsgebieten zählen neben der Geschichte des Osmanischen Reiches und seiner Dynastie, die europäische Außenpolitik des 19. Jahrhunderts und der Erste Weltkrieg im Orient.

Kontakt: [email protected]

Einleitung

Das Kalifat war für fast 1300 Jahre die oberste religiöse wie politische Instanz im Gesellschaftssystem der sunnitisch- islamischen Welt. Nach dem Tode des Propheten Mohammed und der ersten vier rechtgeleiteten Kalifen im 7. Jahrhundert, stellten drei Dynastien den Kalifen für die islamische Glaubensgemeinschaft: die Ummayyaden, Abbasiden und die Osmanen. Letztere übernahmen 1517 unter Sultan Selim I. das seit 1258 existierende Schatten-Kalifat von den Abbasiden. Der osmanische Sultan war zugleich Kalif des Islams in Personalunion und somit weltliches wie religiöses Oberhaupt. Das Kalifat fand 1876 Eingang in die Verfassung und wurde somit zu einem Bestandteil der parlamentarisch-konstitutionellen Monarchie im Osmanischen Reich. Einen letzten Höhepunkt erfuhr das Kalifat im Befreiungskrieg (1919-1923) bevor es 1924 durch die Große Nationalversammlung der Republik Türkei endgültig abgeschafft wurde. Der deutsch-französische Orientalist Peter Scholl-Latour diagnostizierte 2010 kühn aber nüchtern: „Der größte Fehler Atatürks war vielleicht die Abschaffung des Kalifats. Zumindest dem Namen nach hätte man diese Autorität aufrecht erhalten sollen.“1 90 Jahre nach der Verbannung des letzten osmanischen Kalifen Abdülmecid II. und kurz vor dem Ableben Scholl-Latour’s im August 2014, rief eine fundamentalistische Terrororganisation im Irak ein neues „islamisches Kalifat“ aus und konnte dieses mit Waffengewalt im kriegszerstörten Irak etablieren. Im Namen des Islams verübten die Terroristen schwerste Menschenrechtsverletzungen, vom Genozid bis hin zur Versklavung ganzer Minoritäten. Besonders betroffen sind die Muslime selbst, da auch sie nicht vor dem Terror verschont und als „Abweichler“ gefoltert und massakriert werden. Mit der eigenständigen Ausrufung eines „Kalifats“ wurde in der islamischen Welt erstmals ein Tabu gebrochen und gleichzeitig eine für Muslime sakrale Institution mit dem Blut unschuldiger Menschen entweiht. Dieses Werk widmet sich dem Leben und Wirken Abdülmecids II., dem letzten Kalifen des Islams und 37. Oberhaupts der Dynastie Osman. Als Humanist, Demokrat, Künstler und gläubiger Muslim, stand Abdülmecid II. im völligen Kontrast zu jenen, die die Werte der Menschlichkeit und Nächstenliebe, welche im Islam fest verankert sind, fahrlässig missachteten.

1 Peter Scholl-Latour im Gespräch mit Michael Gehler, 4.12.2010, Europagespräche des Instituts für Geschichte, Stiftung Universität Hildesheim

Kunst und Krieg

Als in der stürmischen Nacht vom 29. auf den 30. Mai 1876 Konstantinopel, die Hauptstadt des Osmanischen Reiches, fast in den Fluten des Bosporus zu versinken schien, bahnten sich langsam die Kriegsschiffe einen Weg durch die tobenden Wellen des Bosporus. Vorsichtig, um die Einwohner nicht aus dem Schlaf zu reißen und ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Pechschwarze Wolken beherrschten den Himmel. Zeitgleich setzten sich auf dem Festland mehrere Verbände von Soldaten in Bewegung, angeführt von ihren Offizieren und bis an die Zähne bewaffnet. Ihr gemeinsames Ziel: der Dolmabahce Palast.

Die Armee und die Marine bereiteten sich schon lange auf diesen Staatsstreich vor, im Glauben ihr Vaterland vor einer falschen Politik retten zu wollen. Seit 1861 herrschte Sultan Abdülaziz über das Osmanische Reich, das sich Mitte des 19. Jahrhunderts immer noch vom Balkan bis in den tiefen Jemen und vom nordafrikanischen Libyen bis nach Bagdad erstreckte. Auf dem Zenit ihrer Macht, standen die Osmanen mehrmals vor den Toren Wiens und verfügten über das größte stehende Heer Europas. Das Osmanische Reich beherbergte eine Vielzahl an Völker und Religionen, die verstreut über die drei Kontinente unter dem Banner des Sultans in friedlicher Koexistenz lebten. Doch ab dem 17. Jahrhundert sank der stolze Halbmond von Konstantinopel und geriet immer mehr ins Zwielicht der europäischen Großmächte. Der aufkommende Nationalismus ergriff auch die Balkanländer und zwang den osmanischen Vielvölkerstaat zum Rückzug. Die osmanischen Sultane bemühten sich im 19. Jahrhundert mit Reformen dem drohenden Untergang entgegenzuwirken. Sultan Abdülaziz setzte sich nicht nur für eine unabhängige Justiz ein, er führte die Reformen seines verstorbenen Bruders fort und berief nichtmuslimische Staatsdiener in die höchsten Ämter des Reiches. Als er drei Juden in den osmanischen Staatsrat aufnahm und diese sich für ihre Ernennung beim Sultan bedanken wollten erwiderte er: „Ich will, dass Jeder ohne Rücksicht auf seinen Glauben Wesir werden kann.“2 Sultan Abdülaziz machte das Osmanische Reich, neben Großbritannien und Frankreich, zur drittgrößten Seemacht der Welt. Doch die Reformen hatten auch ihren Preis. Die Staatskasse litt unter den hohen Zinsen der Auslandskredite, die die osmanische Regierung für die Finanzierung der Militärreformen aufnahm. 1875 musste das Osmanische Reich erstmals in seiner Geschichte seinen Bankrott melden. Die Unzufriedenheit auf die osmanische Regierung unter Vorsitz ihres korrupten und unfähigen Großwesirs (Regierungschef) wuchs