8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Mit einem Sprung in die Tiefe will der junge Tazio Firelli seiner verhassten Existenz ein Ende bereiten. Doch ein verlockendes Angebot des geheimnisumwitterten Künstlers Zeus-Peter Lama, der ihm Schönheit, Ruhm und Einmaligkeit verspricht, ist Rettung in letzter Minute. Allerdings um den Preis, dass er sich ihm mit Leib und Seele ausliefert. Mit Hilfe des Chirurgen Dr. Fichet soll aus Tazio ein unverwechselbares Kunstwerk werden: die Statue »Adam zwei «, ein schillerndes Ausstellungsobjekt, das weltweit Begeisterungsstürme auslöst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 250

Ähnliche

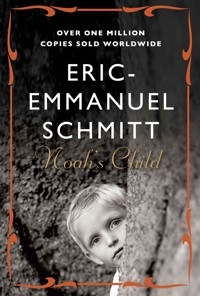

Eric-Emmanuel Schmitt

Als ich ein Kunstwerk war

Roman

Übersetzt von Inés Koebel

Fischer e-books

Ich hab sie immer verpfuscht, meine Selbstmorde.

Genaugenommen hab ich immer alles verpfuscht: mein Leben wie meine Selbstmorde.

Und das Entsetzliche daran ist, ich weiß es. Dabei sind wir Abertausende auf dieser Erde, denen es an Kraft, Geist, Schönheit oder Glück fehlt, nur bin ich mir dessen, wie gesagt, zu allem Unglück auch noch bewußt. Selbst wenn mir alle Talente erspart geblieben sind, die Klarsicht nicht.

Daß ich mein Leben verpfusche, nun ja … aber auch noch den Selbstmord! Ich schäme mich über mich selbst. Bin unfähig, ins Leben zu treten, und zu blöd, aus ihm zu scheiden, ich nütze mir nicht und schulde mir nichts. Es ist an der Zeit, mir das Schicksal ein wenig gefügig zu machen. Das Leben, das hab ich bekommen; den Tod, den geb ich mir!

Genau das sagte ich mir an diesem Morgen, als ich in den Abgrund schaute, der sich vor meinen Füßen auftat. So weit das Auge reichte nichts als Schluchten, schrundige Felsen, spitzes, das Buschwerk wie ein Dolch durchstoßendes Gestein, und weiter unten das Schäumen eines unermeßlichen Gewässers, wild und wüst, wie eine Herausforderung an alles Reglose. Ich könnte ein wenig an Selbstachtung gewinnen, wenn ich mich tötete. Mein Dasein war mir bis dahin nichts schuldig geblieben: Meine Empfängnis war ein Akt der Nachlässigkeit gewesen, meine Geburt ein Ausgestoßenwerden, mein Wachstum genetisch vorprogrammiert, kurz, ich hatte mich erlitten. Ich war zwanzig Jahre alt, und auch diese zwanzig Jahre hatte ich erlitten. Dreimal hatte ich versucht, die Dinge wieder in den Griff zu kriegen, und dreimal wurde mir ein Strich durch die Rechnung gemacht: Das Seil, mit dem ich mich erhängen wollte, war unter meinem Gewicht gerissen, die Schlaftabletten hatten sich als Placebos erwiesen und die Plane eines vorbeifahrenden Lastwagens hatte meinen Sprung aus dem fünften Stockwerk weich abgefedert. Hier nun konnte ich mich vollenden, beim vierten Mal klappte es bestimmt.

Die Steilküste von Palomba Sol war berüchtigt für ihre vielen Selbstmörder. Scharfkantig und schroff überragte sie die wild tosenden Wogen um einhundertneunundneunzig Meter; wer sich von dort hinabstürzte, endete todsicher als Leichnam. Dem Lebensmüden boten sich mindestens drei Gelegenheiten: Entweder spießten ihn die spitzen Felsvorsprünge auf, zerfetzten ihn die Riffs in tausend Stücke, oder der Aufprall auf dem Wasser bescherte ihm ein schnelles und schmerzloses Ertrinken. Hier klappte es seit Jahrtausenden. Also machte ich mich voller Zuversicht auf den Weg.

Ich holte tief Luft, bevor ich zum Sprung ansetzte.

Mit dem Selbstmord verhält es sich wie mit dem Fallschirmspringen, der erste Sprung ist und bleibt der beste. Mit jedem weiteren läßt der Nervenkitzel nach, die Wiederholung stumpft ab. An besagtem Morgen verspürte ich nicht einmal mehr Angst. Das Wetter war ideal. Klarer Himmel, starker Wind. Die Leere zog mich an wie zwei weit offene Arme. Irgendwo da unten leckte sich das Meer erwartungsvoll die schaumigen Lippen.

Es war soweit.

Ich verübelte mir, daß ich so ruhig war. Doch warum aufregen? Dieses Mal war die Sache sicher! Achtung! Fertig! Los! Uahhh! Ach, wäre mein letztes Gefühl doch wenigstens ein Gefühl!

Nichts zu machen. Ich blieb gleichgültig und warf mir meine Gleichgültigkeit weiter vor. Dann warf ich mir vor, sie mir vorzuwerfen. Wählte ich denn nicht den Tod, um mit genau diesen Vorwürfen ein für allemal Schluß zu machen? Warum zum Teufel sollte ich diesem Leben, aus dem ich scheiden wollte, weil es wertlos war, in letzter Minute einen Wert beimessen?

Es war soweit.

Ich gönnte mir einige Sekunden, bemüht, das Glück dieser Gewißheit auszukosten: Schluß machen.

Ich dachte daran, wie einfach das alles war, wie himmlisch unkompliziert sich meine letzten Augenblicke ausnahmen. Ein Tanzschritt. Ich mußte nur ein wenig Schwung nehmen, die Fersen anheben und …

»Geben Sie mir vierundzwanzig Stunden!«

Der Wind trug mir eine kräftige, wohlklingende Männerstimme zu. Ich wollte meinen Ohren nicht trauen.

»Ja, geben Sie mir vierundzwanzig Stunden. Nicht eine mehr. Ich denke, das dürfte genügen.«

Eine Stimme! Ich konnte nicht anders, drehte mich um, und was sah ich? Sie gehörte tatsächlich einem Menschen.

Der Mann war weiß gekleidet, saß mit übereinandergeschlagenen Beinen auf einem Klappstuhl, die dicht beringten Hände auf dem Knauf eines elfenbeinernen Spazierstocks, und musterte mich eingehend wie einen Gegenstand von oben bis unten.

»Natürlich braucht es ein wenig Phantasie, aber das … nun ja …«

Seine Bemerkung endete mit einem leisen Lachen, ein leises glucksendes Lachen, ähnlich einem trockenen Husten.

Sein schmales Bärtchen zog sich nach oben und entblößte eine in der Sonne bunt blitzende Zahnreihe.

Das mußte ich mir näher ansehen.

Edelsteine steckten im Schmelz seiner Eck- und Schneidezähne.

Als ich etwa zwei Meter von ihm entfernt war, erstarb sein Lächeln, als fürchtete er, ich könnte ihm seine Preziosen stehlen.

Ich blieb stehen. Das Ganze wurde absurd. Ich wußte nicht mehr, warum ich mich hatte ablenken lassen, ich hatte nicht einmal den Sinn seiner Worte begriffen, man hatte mich gestört. Schroff fuhr ich ihn an:

»Lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin dabei, mich umzubringen.«

»Ja, ja … das ist mir nicht entgangen … ich habe Ihnen lediglich vorgeschlagen, vierundzwanzig Stunden damit zu warten.«

»Nein.«

»Aber was sind schon vierundzwanzig Stunden …«

»Nein.«

»Was sind schon vierundzwanzig Stunden, wenn man sein Leben eh verpfuscht hat?«

»Nein! Nein! Und nochmals nein!«

Ich schrie, so sehr versetzte er mich in Rage. Er verstummte und wandte sich ab, wie verärgert über meinen harschen, ungerechtfertigten Tonfall. Er schmollte.

Ich zuckte die Schultern und ging wieder zurück zu den Klippen. Ich ließ mir meinen Tod doch nicht von einem Idioten mit Edelsteinen in den Zähnen vermiesen!

Ich atmete tief durch, um mich wieder zu beruhigen. Unten, unendlich weit unten, wie mir plötzlich schien, lag das Meer, wild und wütend zerbarsten die Wellen am Fels, die Klippen nahmen sich mit einem Mal viel spitzer aus und die messerscharfen Felskanten zahlreicher. Der Wind heulte mir die Ohren voll, das Gejammer eines Verlierers.

War der Typ noch immer da?

Zum Kuckuck! Was ging mich das an. Ich vollzog den wichtigsten und würdigsten Akt meines Lebens. Und nichts durfte mich davon abhalten.

Aber war er nun noch da oder nicht?

Ich sah mich kurz um: Er tat ganz so, als wollte er niemanden stören, saß gedankenversunken da, zu elegant, zu ruhig, als lauschte er einem Sonntagnachmittagskonzert im Musikpavillon des Florida-Parks.

Ich beschloß, ihn zu ignorieren, und konzentrierte mich erneut auf meinen Sprung.

Doch ich spürte einen Druck im Nacken. Er beobachtete mich, ja, seit er sich außer Sichtweite wußte, hatte er mich im Visier, dessen war ich mir sicher, ich fühlte seinen bohrenden Blick, fühlte mich zurückgehalten von diesen zwei schwarzen Pupillen in meinem Rücken, die nicht von mir abließen. Ich war nicht mehr allein, hatte keine Ruhe mehr.

Ich wandte mich erbost um.

»Das hier ist ein Selbstmord und keine Showeinlage.«

»Ich habe nur die Vögel beobachtet.«

»Von wegen, sobald ich Ihnen den Rücken zukehre, spüre ich Ihren Blick.«

»Das bilden Sie sich ein.«

»Gehen Sie.«

»Weshalb?«

»Nicht zu fassen! Haben Sie nichts Besseres zu tun?«

Er sah lässig auf seine Uhr.

»Nein, ich esse erst in zwei Stunden zu Mittag.«

»Hauen Sie ab!«

»Die Klippen sind für alle da.«

»Ziehen Sie Leine, oder wollen Sie eins in die Fresse?«

»Ist Ihnen eigentlich klar, daß Sie als Selbstmörder auch Opfer sind?«

»Unter solchen Umständen kann ich nicht sterben!«

Wo war sie geblieben, die Gleichgültigkeit, die ich gerade noch verspürt hatte? Sie war mit den Möwen auf und davon, hatte bestimmt ihren Spaß und ließ sich vom Wind genüßlich über die Riffs treiben.

»Ich möchte allein sein. Möchte diesen Augenblick ganz für mich allein. Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Wie bringen Sie es bloß fertig, bei einem Menschen zu bleiben, der gleich auf den Felsen zerschellt?«

»Ich finde das faszinierend.«

Und mit sanfter Stimme fügte er hinzu:

»Ich komme oft hierher.«

Seine Pupillen trübten sich leicht, Erinnerungen durchzogen den Himmel seiner Iris.

»Ich habe vielen Männern und Frauen dabei zugesehen, wie sie sich umgebracht haben. Ich bin nie eingeschritten. Bei Ihnen hingegen …«

»Was?«

»Ich verspüre große Lust, Sie davon abzuhalten. Ich bin mir bewußt, daß ich Sie bei Ihrem Vorhaben störe, Ihnen lästig bin. Und das Sonderbare daran ist: Obwohl ich meinen Mitmenschen sonst keinerlei Beachtung schenke, möchte ich nicht, daß Sie Ihrem Leben ein Ende setzen.«

»Weshalb?«

»Weil ich Sie nur zu gut verstehe. Wäre ich an Ihrer Stelle, ich würde ebenfalls springen. Wenn ich aussehen würde wie Sie, dermaßen … deprimierend, ich würde springen. Wenn ich wie Sie zwanzig Jahre alt wäre, mit anderen Worten, zwanzig müde Jahre, aus denen die Luft bereits raus ist, dann würde ich springen. Was können Sie eigentlich? Haben Sie eine besondere Begabung? Eine berufliche Ausbildung?«

»Nein.«

»Irgendwelche Ambitionen?«

»Nein.«

»Dann springen Sie!«

Ich wollte ihm gerade entgegnen, daß er mich genau daran hindere, aber dann schien es mir vernünftiger, das Gespräch abzubrechen.

Ich marschierte festen Schritts auf den Abgrund zu und blieb ebenso fest entschlossen am Rand stehen. Meine Gedanken hielten meine Füße am Boden. Wie kam dieser beringte Mensch dazu, über mich zu befinden? Wie konnte er sich erdreisten, mich für schrottreif zu halten? Woher nahm er sich das Recht, mir zu befehlen, ich solle springen? Ich wandte mich um und schrie in seine Richtung:

»Ich bring mich nicht für Sie um, sondern für mich.«

Er stand auf, reckte seinen langen, schlanken Körper, kam zu mir und stellte sich neben mich.

Schwankte vor und zurück im Wind.

»Sie sind ziemlich wankelmütig, was? Wenn ich Ihnen sage, Sie sollen nicht springen, wollen Sie springen. Wenn ich Ihnen sage, Sie sollen springen, wollen Sie nicht mehr. Müssen Sie immer das Gegenteil von dem tun, was man Ihnen sagt?«

»Was ich tue, ist allein meine Sache. Und ich will Sie hier einfach nicht haben. Also gehen Sie.«

»Dafür ist es jetzt zu spät; es hat sich ausgesprungen für Sie. Wenn man länger als vier Minuten zögert, springt man eh nicht mehr. Das ist bewiesen. Und ich beobachte Sie bereits seit acht Minuten.«

Er lächelte, und die Edelsteine in seinen Zähnen blitzten nur so in der Sonne. Geblendet kniff ich die Augen zusammen.

Er sah mich eindringlich an.

»Ich bitte Sie lediglich um vierundzwanzig Stunden. Geben Sie mir eine Chance. Sollte es mir nicht gelingen, Ihnen das Leben schmackhaft zu machen, wird mein Chauffeur Sie morgen, zur gleichen Uhrzeit, wieder hier absetzen, und Sie können sich umbringen.«

Er machte eine Handbewegung, und da erst bemerkte ich eine cremefarbene Stretchlimousine auf dem Weg, davor ein Chauffeur in schwarzem Leder, der eine Zigarette rauchte und den Horizont betrachtete.

»Vierundzwanzig Stunden! Was sind schon vierundzwanzig Stunden, wenn Sie wieder Lust am Leben bekommen?«

Das sollte einer verstehen. Dieser Mann strahlte weder Milde noch Güte aus und wollte mich dennoch retten. Menschenfreunde geben sich für gewöhnlich eilfertig, lebhaft und ungezwungen, haben einen naiven, feuchten Blick, rot geäderte runde Backen und eine unbeschwerte Autorität. Bei ihm war das anders. Ich musterte ihn verstohlen. Seine dunklen Augen, oberhalb der feinen, schnabelförmigen Nase, schienen, geschützt von buschigen Brauen und sicher vor fremden Blicken, die Welt wie von einem Adlerhorst aus zu vermessen. Wie er so die Kormorane gleich Beutetieren beobachtete, konzentriert und kalt, war er objektiv gesehen schön, aber diese Schönheit hatte nichts Menschliches. Dieser Mann war über alles erhaben.

Da er spürte, daß ich ihn ansah, wandte er sich mir zu und rang sich ein Lächeln ab. Seine Lippen öffneten sich über dem Rubin, dem Smaragd, dem Topas, dem Opal und den Diamanten, deren Namen ich in Gedanken vor mich hin sagte. Doch was glänzte da so azurblau auf seinem linken Eckzahn?

»Sagen Sie, dieser blaue Stein da, ist das ein Lapislazuli?«

Er zuckte zusammen, und sein Lächeln erstarb. Seine stechenden Augen sahen mich mitleidig an.

»Lapislazuli? Wo denkst du hin! Das ist kein Lapis, das ist ein Saphir.«

»Also einverstanden.«

»Wie bitte?«

»Ich gebe Ihnen die vierundzwanzig Stunden.«

Und so machte ich die Bekanntschaft des Mannes, der mein Leben veränderte und den ich in meiner Naivität einige Monate lang meinen Wohltäter nennen sollte.

Die Limousine glitt lautlos mit uns dahin.

Mein Wohltäter hatte aus dem einen Wagenverschlag eine Flasche Champagner geholt, aus dem anderen Gläser, und so saßen wir, betäubt von Ambraduft und bereits leicht beschwipst, auf braunen Ledersitzen und tranken mit Methode. Eine Tätigkeit, der ich mich ganz hingab, da sie mir das Gespräch ersparte. Zudem war ich entzückt, auf einem fahrbaren Untersatz Champagner zu schlürfen. Hätte ich die Landschaft nicht hinter den getönten Scheiben vorüberziehen sehen, hätte ich geschworen, wir wären nie losgefahren.

Wir hielten vor einem hochherrschaftlichen, mit Geißblatt und Wappen geschmückten schmiedeeisernen Tor. Ein Portier öffnete uns. Geschmeidig und lautlos fuhr der Wagen in das Anwesen ein.

»Gleich sind wir in Ombrilic.«

»Ombrilic?«

»Der Name meines Wohnsitzes.«

Die von gestutzten Eiben gesäumte Straße schlängelte sich um einen Hügel und stieg beständig an, als folgte sie dem Gewinde einer Schraube. Die konstante Linkskurve zwischen den immergleichen Wänden immergleichen düsteren Grüns drückte mich gegen die Wagentür. Ich rang nach Luft. Die Sache wurde zum Alptraum. Das Herz rutschte mir von der linken auf die rechte Seite. Ich klammerte mich an den Türgriff. Mir war speiübel.

Mein Wohltäter sah mich an und begriff sofort.

»Ombrilic liegt im Zentrum einer Spirale«, erklärte er, als müßte mir das helfen.

Schließlich entzerrte sich der Wagen, zog sich wieder gerade und hielt vor einer weitläufigen Villa, die ich nicht beschreiben werde, da sie entschieden zu weitläufig war. Nur soviel sei erwähnt, sie stellte das Nonplusultra dessen dar, was man sich unter Luxus und Extravaganz vorstellen kann. Von einer runden, mit Säulen bestandenen Vorhalle führten ganze Treppenfluchten in alle Richtungen und beschrieben unterschiedlich große und hohe Balkons mit bauschig drapierten Vorhängen. Riesige Statuen, halb Mensch, halb Tier, zierten in seltsamen Positionen die Treppenabsätze. Ich folgte dem Butler durch Flure, die über und über mit Photographien meines Gastgebers bestückt waren, auf denen er, bis auf jeweils ein winziges Detail, immer gleich aussah. Dann nahmen wir eine schmalere Treppe, wo grob hingepinselte Gemälde meinen Gastgeber beim Liebesakt mit sämtlichen Tieren der Schöpfung darstellten, inbegriffen ein Nilpferd und ein Einhorn. Und stets war er mit einem Geschlechtsorgan ausgestattet, das einem riesigen runden Stab glich, einer Art leuchtend rotem Prügel, eher ein Marter- als ein Lustinstrument. Der Butler bewegte sich so ungerührt durch diese brünstige Szenerie wie die männlichen und weiblichen Dienstboten, die uns begegneten und denen ich es gleichtat, da ich nicht recht wußte, wie ich mich verhalten sollte. Wo zum Teufel war ich hingeraten?

In der obersten Etage hieß mich der Butler in ein kleines Appartement treten, dessen Glasfront aufs Meer ging.

An Bildleisten reihten sich Gouachen, die Muscheln und Schnecken zeigten, was mich zunächst nahezu erstaunte, dann aber beruhigte. Denn als ich näher trat, bemerkte ich, daß es sich in Wirklichkeit um gefolterte und gestreckte Frauen handelte. Eines fand entschieden keinen Platz an den Wänden dieser Luxusherberge: das rechte Maß.

Der Butler entfernte sich, ich legte mich der Länge nach aufs Bett und begann zu schluchzen, ohne daß ich gewußt hätte warum. Die Tränen kamen ebenso von allein wie der Schluckauf, der mich immer wieder auf die Bettdecke warf. Ich mußte wohl eine gute Stunde in diesem Zustand verbracht haben, geschüttelt, niedergeschlagen, immer tränenfeuchter und verrotzter und gebeutelt von einem ungekannten Kummer, ehe ich begriff, daß mein Verlangen, Schluß zu machen, unvereinbar war mit meiner Gegenwart in diesem prachtvollen, mir unerträglich großen Gemäuer.

»Aber, aber, wie wär’s, wenn Sie mir ein bißchen mehr von sich erzählten.«

Wie war er hereingekommen? Wie lange war er schon hier? Er saß auf dem Bettrand und beugte sich mit einer verärgerten Miene, die wohl Mitleid ausdrücken sollte, zu mir.

»Wozu?« entgegnete ich. »Sie wollten mir doch wieder Lust aufs Leben machen.«

»Nur keine Sorge, das wird schon.«

Sprach’s und hielt mir ein Glas Champagner hin.

Wo nur zauberte er immer wieder, wie ein Taschenspieler, diese Flaschen und Gläser her? Ich nahm das Gesöff so gierig in mich auf wie ein Christ die Hostie. Betrunken dachte ich weniger nach.

»Also«, begann er wieder, »wer sind Sie?«

»Kennen Sie die Firelli-Brüder?«

»Selbstverständlich.«

»Nun ja, ich bin ihr Bruder.«

Er brach in schallendes Gelächter aus. Was ich gesagt hatte, erheiterte ihn dermaßen, daß er sich kaum mehr beruhigen konnte. Seine Heiterkeit wirkte um so grausamer, als sich seine Lider beim Lachen schlossen, so als ob nichts mehr existierte, als ob der Spott alles vernichtete, allem voran mich. Ich war wie erstarrt.

Schließlich wischte er sich die Augen, sah mich zum ersten Mal freundlich an und fuhr fort:

»Also, Spaß beiseite, wer sind Sie?«

»Das habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Seit zehn Jahren löst das überall die gleiche Reaktion aus. Ich bin der Bruder der Firelli-Brüder, und kein Mensch glaubt mir. Ich hab es satt. Ich will sterben.«

Bestürzt stand er auf und musterte mich eindringlich.

»Nicht zu fassen. Sie haben ein und dieselbe Mutter?«

»Ja.«

»Und ein und denselben …«

»Ja.«

»Das ist … Und Sie sind vor, mit oder nach den Firelli-Brüdern geboren?«

»Nach ihnen. Sie sind älter als ich.«

»Unfaßbar!«

Auf der Insel, wo wir lebten, wußte damals jeder, wer die Firelli-Brüder waren. Ob Presse, Werbung, Film oder Fernsehen, die kommerziellen Medien scheuten keine Kosten, wenn sie die Firelli-Brüder zeigen konnten. Gegebenenfalls verdoppelte sich der Absatz, das Publikum strömte herbei, die Kassen der Investoren klingelten nur so: Die Firelli-Brüder waren einfach die beiden hübschesten Burschen der Welt.

Ich wünsche niemandem, von klein auf neben der Schönheit bestehen zu müssen. Ist sie selten, erhellt sie die Welt. Ist sie aber alltäglich, hinterläßt sie Verletzungen und Wunden, die niemals vernarben.

Meine Brüder waren von einer augenscheinlichen Schönheit, einer Schönheit, die keinerlei Erklärung verlangt. Der weiche Glanz ihrer Haut hatte etwas Unwirkliches: Sie schienen das Licht geradezu auszustrahlen. Ihre Augen wirkten, als hätten sie die Farbe schlechthin erfunden, sie schimmerten in sämtlichen Blautönen, von Azur über Vergißmeinnicht, Schiefer, Kobalt, Indigo und Lasur bis hin zum Marineblau. Ihre purpurnen, fein geschwungenen und vollen Lippen weckten fortwährend das Verlangen nach einem Kuß. Und auch die bebenden Nasenflügel verliehen ihren perfekt proportionierten Nasen etwas Sinnliches. Hochgewachsen, wohlgestaltet und gerade so muskulös, daß sie nichts an Eleganz einbüßten, zogen sie, wo immer sie erschienen, alle Blicke auf sich. Ihre Vollkommenheit wurde durch die Tatsache, daß sie zu zweit waren, noch betont. Zwei vollkommen identische Wesen.

Häßliche Zwillinge wirken lächerlich. Schöne Zwillinge entzücken. Ihre Verdoppelung verlieh ihrem Glanz etwas Märchenhaftes.

Wenn Menschen mit der Kraft der Schönheit in Berührung kommen, halten sie sich selbst für schön. Meine Brüder verdienten mit dem Verkauf dieser Illusion Millionen. Man riß sich um sie für Abendgesellschaften, für Einweihungsfeiern, Fernsehsendungen und die Titelseiten von Zeitschriften. Ich konnte die Leute nicht dafür verurteilen, daß sie dieser Täuschung aufsaßen, schließlich war es mir nicht anders ergangen. Als Kind war ich überzeugt, ich sei eine ebenso prachtvolle Erscheinung wie meine Brüder.

Just zu dem Zeitpunkt, da sie durch die Vermarktung ihres Äußeren berühmt wurden, kam ich ins Gymnasium. Als der erste Lehrer mich mit meinem Familiennamen aufrief, wandten sich die Gesichter aller Schüler dem zu, der »Hier« gerufen hatte. Ich sah ihre Verwunderung. Auch der Lehrer schaute betreten. Ich ermutigte ihn mit einem Lächeln, der Sache auf den Grund zu gehen.

»Sind Sie … sind Sie … mit den Firelli-Brüdern verwandt?« fragte er.

»Ja, ich bin ihr Bruder«, verkündete ich stolz.

Die Klasse brach in schallendes Gelächter aus. Selbst der Lehrer feixte kurz, bevor er zur Ordnung rief und um Ruhe bat.

Ich war sprachlos. Hier war etwas geschehen – und es sollte sich wiederholen –, das ich nicht verstand. Da ich vom Unterricht nur noch ein unverständliches Gesumme wahrnahm, sehnte ich ungeduldig die Pause herbei.

Ich hastete zu den Toiletten und betrachtete mich eingehend im Spiegel. Ich entdeckte einen Fremden. Einen mir gänzlich Unbekannten. Bis dahin hatte ich stets meine Brüder im Spiegel gesehen. Da ich sie beständig und in zweifacher Ausführung betrachtete, hatte ich nicht eine Sekunde lang daran gezweifelt, daß ich ihnen glich. An besagtem Tag aber erblickte ich im Spiegel über dem verschimmelten Waschbecken ein lasches Gesicht und einen laschen Körper, ein Äußeres, dem es dermaßen an Reiz, an hervorstechenden Zügen oder Charaktermerkmalen fehlte, daß ich mir auf der Stelle selbst zuwider war. Wie eine plötzliche Erkenntnis überkam mich ein Gefühl von Mittelmäßigkeit. Es war mir neu und hat mich seither nicht mehr verlassen.

»Sie sind also ein Bruder der Firelli-Brüder!« sagte mein Wohltäter wieder und rieb sich das Kinn. »Jetzt verstehe ich Ihre Verzweiflung erst richtig.«

Er goß mir Champagner nach und ließ seine sämtlichen Edelsteine blitzen.

»Zum Wohl, ich freue mich sehr über unsere Begegnung. Sie übertrifft meine Erwartungen bei weitem. Stoßen wir darauf an!«

Ich ließ sein Glas gegen meines klirren, da ich, zunehmend angesäuselt, das Ziel meinerseits verfehlt hätte.

»Mir scheint, Sie wissen nicht, wer ich bin«, sagte er pikiert. »Oder täusche ich mich?«

»Warum … s… sollte ich? Sind Sie berühmt?«

»Ich bin Zeus-Peter Lama.«

Seiner Wirkung sicher, wandte er sich bescheiden ab. Peinlich! Der Name sagte mir nichts, und mich beschlich das dumpfe Gefühl, daß mir meine Unwissenheit noch Ärger bescheren würde. Daher war es wohl angebracht, wenn ich schnellstens lauthals verkündete: »Aber natürlich!« oder »Welche Ehre!« oder »Du lieber Gott, wo hatte ich nur meinen Kopf!«, kurz, wenn ich irgendeine Höflichkeitsfloskel von mir gab, die mich etwas weniger dumm dastehen lassen und meinen Gastgeber nicht gekränkt hätte. Aber – war es der Schampus? – jedenfalls war ich nicht schnell genug, und seine Empörung kam mir zuvor.

»Wo leben Sie eigentlich, mein Guter? Ihnen fehlt es nicht nur am Äußeren, sondern auch am Verstand!«

Seine Stimme war schneidend wie ein Peitschenhieb. Er sah mich streng an.

»Sie kennen die Firelli-Brüder? Zeus-Peter Lama aber kennen Sie nicht? Sie haben wirklich nichts als Stroh im Hirn.«

»Ich kenne sie, weil sie meine Brüder sind und weil ich ziemlich lange darunter zu leiden hatte. Alle anderen sind mir schnurzegal.«

»Schauen Sie nie fern? Schlagen Sie nie eine Zeitung auf?«

»Damit ich ständig meine Brüder sehe? Nein danke.«

Das verschlug ihm die Sprache. Ich spürte, daß ich mich noch etwas dümmer stellen mußte, um ihn zu besänftigen.

»Was glauben Sie, warum ich mich töten will? Weil ich nichts kann und nichts weiß. Jawohl, neun Jahre Depri. Ich interessiere mich für nichts. Und niemand interessiert sich für mich. Hätte ich gewußt, daß es Sie gibt, hätte ich mich vielleicht nicht umbringen wollen, wer weiß?«

Meine übertriebenen Schmeicheleien schienen ihm nicht zu mißfallen. Er beruhigte sich und setzte sich wieder zu mir. Ich flehte ihn an:

»Erklären Sie mir, wer Sie sind, Monsieur. Und sehen Sie mir meine Unwissenheit nach, ich müßte jetzt eigentlich als Fischfutter über den Meeresgrund treiben.«

Er hustete und schlug die Beine übereinander.

»Es ist mir überaus peinlich, Ihnen erklären zu müssen, wer ich bin.«

»Aber nein, die Peinlichkeit ist ganz auf meiner Seite, Monsieur.«

»Es widerstrebt meiner natürlichen Bescheidenheit. Ich bin Zeus-Peter Lama, der größte zeitgenössische Maler und Bildhauer.«

Er stand auf, nahm einen Schluck, zuckte die Schultern und richtete seine durchdringenden Augen auf mich.

»Reden wir nicht lang drum herum: Ich bin ein Genie. Und wüßte ich’s nicht, wäre ich keines. Einen Namen habe ich mir im Alter von fünfzehn Jahren gemacht, mit meinen Bildern auf schwarzer Seife. Mit zwanzig habe ich Strohskulpturen geschaffen. Mit zweiundzwanzig habe ich die Donau geblaut. Mit fünfundzwanzig habe ich die Freiheitsstatue mit Fliegenpapier verhüllt. Mit dreißig habe ich meine erste Serie von flüssigen Honigbüsten vollendet. Danach ging alles wie von selbst … Ich hab mich nie abgestrampelt, mein junger Freund, nie mein Brot mit Tränen gegessen, war immer weich gebettet. Ich bin überall auf der Welt bekannt und anerkannt, ausgenommen bei so pathologischen Fällen wie Ihnen. Was immer ich tue, ist ein Vermögen wert, das flüchtigste Gekritzel bringt mir so viel ein wie ein Universitätsprofessor in seinem ganzen Leben verdient, ich schwimme in Geld, hab aber nicht vor, darin zu ertrinken. Kurz und gut: Ich bin genial, berühmt, schön und vermögend. Ein Hammer, was?«

Ich wußte nicht, was ich sagen sollte. Er kam näher und öffnete einen Spaltbreit die Edelsteinvitrine unter seinem Schnurrbart.

»Und im Bett bin ich zudem ein sensationeller Liebhaber.«

Ich war platt, zutiefst beeindruckt. Sein selbstsicheres Auftreten ließ nicht den leisesten Widerspruch zu.

Er setzte sich mir wieder gegenüber.

»Nun, was halten Sie von alledem, mein junger Freund?«

»Ich … ich … ich fühle mich sehr geehrt, Monsieur Zeus-Peter Lama.«

»Nennen Sie mich doch einfach Zeus.«

Das Mittagessen wurde auf einer Terrasse serviert. Rund dreißig junge Mädchen, weiß der Himmel, woher sie kamen, saßen laut schnatternd um einen Mosaiktisch. Ihre Stimmen schrillten in die Höhe, sackten in der Tiefe, verbanden sich zu einem perlenden Gelächter, erklangen, überschlugen, überschnitten sich und ergossen sich über dem Eßtisch wie ein Schwarm Lachse, der gegen die Strömung anzuschwimmen versucht. Nicht eine hörte ihrer Nachbarin zu, alle sprachen gleichzeitig. Nach einiger Zeit begriff ich, daß sie ihre Stimmen nur hoben oder senkten, damit der Hausherr sie zur Kenntnis nahm.

Der thronte am Tischende und schenkte den Bemühungen der dreißig jungen Mädchen nicht die geringste Beachtung. Er hatte nicht einmal einen zerstreuten Blick übrig für die eine oder andere, geschweige denn ein Ohr für einen Gesprächsfetzen; er war ganz damit beschäftigt, in seinen Meeresfrüchten herumzustochern.

Noch nie hatte ich so viele schöne junge Frauen auf einmal gesehen. Glatte Haut, klare Gesichter, lange Wimpern, leicht gewelltes Haar, runde und dennoch grazile Formen, schlanke Gliedmaßen und geschmeidige Bewegungen. Der sommerlichen Jahreszeit entsprechend waren sie in duftige Stoffe gekleidet, und so umgeben von einer Fülle nackter Schultern, goldbrauner Arme, entblößter Nabel und kaum verhüllten Brüsten, stärkte ich mich. Im Gegensatz zu meinem Wohltäter betrachtete ich ausführlich eine Frau nach der anderen, versuchte ihre Neugierde zu wecken und wagte es, mich in ihre Gespräche einzumischen. Dabei machte ich eine schmerzliche Erfahrung. Ich kam mir plötzlich wie Luft vor und stumm wie ein Fisch. So klar und deutlich ich meine Worte auch setzte, keine der Damen hörte sie; und sosehr ich auch in ihr Blickfeld rückte, keine sah mich. Als ich unter ihnen Platz genommen hatte, hatte ich einen Augenblick lang befürchtet, der Zustand, in den mich so viele begehrenswerte Geschöpfe versetzten, könnte bemerkt werden und Heiterkeit erregen. Beim Nachtisch war ich dann endgültig sicher, daß ein lautloses und durchscheinendes Gespenst eher zur Kenntnis genommen worden wäre als ich. Das bestärkte mich erneut in meinem Entschluß: Morgen würde ich wieder nach Palomba Sol gehen und mich dort von den Klippen stürzen.

Während des Essens fiel mir die gereizte Atmosphäre auf. Die jungen Frauen bekriegten sich unterschwellig. Angespannt und mißtrauisch rivalisierten sie miteinander. Ihr überkandideltes Bemühen, Zeus-Peter Lamas Aufmerksamkeit zu erregen, verlieh ihrem Geplapper etwas aberwitzig Eitles, sie schossen ihre Pfeile aufeinander ab und beweihräucherten sich auf naive Weise selbst. Beim Kaffee erreichte der Kampf seinen Wendepunkt, als pfiffe irgendein Schiedsrichter das Spielende herbei.

Zeus-Peter Lama stellte seine Untertasse ab, erhob sich und zeigte auf eine der jungen Frauen.

»Paola, komm und trink einen Verdauungsschnaps mit mir.«

Eine große Brünette reckte triumphierend das Kinn und erhob sich. Die anderen senkten, den Mund mißmutig verzogen, die Köpfe.

Als das Paar verschwunden war, machten sich die Damen nicht einmal mehr die Mühe, das Gespräch auch nur ansatzweise fortzuführen. Es wurde still am Tisch, Schweigen und Hitze lähmten uns. Nur das eine oder andere Kaugeräusch unterschied uns noch von den Statuen.

In der Meinung, endlich sei meine Zeit gekommen, wandte ich mich meiner hinreißenden Nachbarin zu.

»Dann sind Sie also mit Zeus befreundet?«

Sie schreckte überrascht auf und musterte mich eine halbe Sekunde lang. Schien mich erst jetzt zu bemerken. Dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder ihrer leeren Tasse zu und vergaß mich.

Die Stille wurde bleiern.

Ich sah mich verstohlen um. Alles hatte sich verändert. Mit seinem Weggang hatte mein Wohltäter den Schleier des äußeren Scheins zerrissen. Die Gesichter hatten ihren jugendlichen Charme verloren, die Masken abgelegt; Anspannung kam zum Vorschein, und ich nahm Mißgunst wahr, Verachtung, Ehrgeiz, Zynismus und Gier … Da die jungen Frauen nicht älter als zwanzig waren, zeichneten sich diese Untugenden nur flüchtig ab; in ein paar Jahren würden sie, durch Falten betont, fester Bestandteil ihrer Züge sein; in einigen Jahren träte die wahre Natur dieser gegenwärtig noch von der Jugend geschützten Gesichter ungeschminkt zutage.

Als ich den Tisch verließ, war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob ich diese Frauen tatsächlich schön fand.

Nach seiner Siesta ließ mich Zeus-Peter Lama in sein Atelier rufen. Drei junge Frauen posierten nackt auf einem Podest. Ich kam mir vor wie ein Eindringling und wandte mich verlegen ab. Die Modelle aber, viel zu sehr damit beschäftigt, ihre unbequeme Haltung zu bewahren und ihre Genossinnen beim ersten Anzeichen von Schwäche zu ertappen, schenkten mir nicht mehr Aufmerksamkeit als während des Mittagessens.

»Kommen Sie«, sagte Zeus-Peter Lama und bedeutete mir, mich zu ihm hinter die Staffelei zu gesellen.

Ich stellte mich neben ihn. Da ich mich zum Vergleich befugt fühlte und daher auch wagte, die jungen Frauen anzusehen, ließ ich meinen Blick zwischen der Leinwand, die er bemalte, und der Szene auf dem Podest, die ihn inspirierte, hin- und herwandern. Ein für mein Hirn ermüdender Spaziergang.

»Also, was halten Sie davon?«

»Nun ja …«

»Hat nichts miteinander zu tun, was?«

»Äh … nein.«

Da Zeus-Peter Lama, der außerordentlich zufrieden schien, dies selbst geäußert hatte, konnte ich ihm getrost beipflichten.

»Nein, hat nichts miteinander zu tun …«

Auf dem Podest waren drei nackte junge Frauen zu sehen und auf der Leinwand lediglich eine Tomate.

»Sehen Sie wirklich … das da?« fragte ich.

»Was?«

»Eine Tomate.«

»Wo sehen Sie denn eine Tomate?«

»Auf Ihrer Leinwand.«

»Tomate? Was heißt hier Tomate, Sie Einfaltspinsel, das ist das Ur-Rot!«

Ich verstummte. Ich wußte nicht, was es mit dem Ur-Rot auf sich hatte, und fand, daß sich unser Gespräch ungünstig anließ.

»Wie kommen Sie Scherzkeks eigentlich darauf, daß ich male, was ich vor mir habe und was alle anderen sehen?«

»Warum sonst sollten Sie mit Modellen arbeiten?«

»Modelle, diese drei Flittchen? Ich frage mich wirklich, wofür die Modell sein könnten!«

Er spuckte verärgert auf seine Palette. Schäumte innerlich vor Wut. Um die Beherrschung nicht zu verlieren, brummte er:

»Modelle. Als bräuchte Zeus-Peter Lama Modelle! Dann könnten wir ja gleich zurück ins Mittelalter! Das darf doch nicht wahr sein …«

Er knallte seine Malutensilien auf den Boden.

»Schluß, aus!« schrie er die Frauen an. »Nehmt eure Klamotten!«