8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Odette Toulemonde liebt die Bücher des Erfolgsschriftstellers Balthazar Balsan. Sie sind die besten Antidepressionsmittel der Welt. Als sie ihm auf einer Lesung begegnet, kann Odette vor lauter Ergriffenheit nicht mal ihren eigenen Namen richtig aussprechen. Ein kleines Desaster mit großen Folgen, denn Odette schreibt ihm einen Brief. Mit ›Odette Toulemonde‹ hat der französische Bestseller-Autor Eric-Emmanuel Schmitt erstmals eines seiner Bücher verfilmt und gab damit sein Kinodebüt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 213

Ähnliche

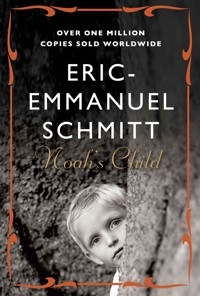

Eric-Emmanuel Schmitt

Odette Toulemonde und andere Geschichten

Erzählungen

Aus dem Französischen von Inés Koebel

FISCHER E-Books

Inhalt

… all diese Blumensträuße, die nach einem Herz suchen

und nur eine Vase finden.

Romain Gary, Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable

Wanda Winnipeg

Aus Leder, das Innere des Rolls-Royce. In Leder, der Chauffeur, aus Leder, seine Handschuhe. Aus Leder, die Koffer und Taschen in dem randvollen Kofferraum. Aus Leder, die geflochtene Sandale, die in der Wagentür ein schlankes Bein ankündigt. Aus Leder, das scharlachrote Kostüm von Wanda Winnipeg.

Die Pagen verbeugen sich.

Wanda Winnipeg betritt das Hotel, ohne jemanden eines Blickes zu würdigen, ohne sich zu vergewissern, ob ihr Gepäck folgt. Wie könnte es auch anders sein?

Am Empfang zittern die Angestellten. Da sie Wanda Winnipegs Blick hinter ihren dunkel getönten Brillengläsern nicht erkennen können, überschlagen sie sich förmlich vor Liebenswürdigkeit.

»Herzlich willkommen, Madame Winnipeg, es ist uns eine außerordentliche Ehre, Sie im Royal Emeraude begrüßen zu dürfen. Wir werden selbstverständlich alles tun, um Ihnen Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.«

Sie nimmt diese Zeichen der Hochachtung wie selbstverständlich hin, ungerührt und stumm. Die Hotelangestellten fahren unbeirrt fort:

»Der Schönheitssalon ist von sieben bis einundzwanzig Uhr geöffnet, desgleichen der Wellnessbereich und der Pool.«

Sie verzieht das Gesicht. In heller Aufregung kommt der Empfangschef allen Eventualitäten zuvor:

»Selbstverständlich richten wir uns mit den Öffnungszeiten ganz nach Ihren Wünschen.«

Der herbeigeeilte Hoteldirektor hat hinter Madame Position bezogen und kläfft atemlos:

»Madame Winnipeg, es ist uns eine außerordentliche Ehre, Sie im Royal Emeraude begrüßen zu dürfen! Wir werden selbstverständlich alles tun, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.«

Da er sich der gleichen Floskeln bedient wie sein Fußvolk, läßt sich Wanda Winnipeg zu einem unverhohlen spöttischen Lächeln herab, als wolle sie zu den Hotelangestellten sagen: »Nicht sehr pfiffig, euer Chef, ihm fällt auch nichts Besseres ein als euch«, dann dreht sie sich um und hält ihm die Hand zum Kuß hin. Dem Direktor entgeht ihre Ironie voll und ganz, da sie ihm die Huld erweist, das Wort an ihn zu richten.

»Ich hoffe in der Tat, daß Sie mich nicht enttäuschen, Prinzessin Mathilde hat Ihr Haus so lobend erwähnt.«

Das wirkt, einem Militär oder einem Tangotänzer gleich knallt der Direktor reflexartig die Absätze zusammen, ihm ist ein Licht aufgegangen: Mit Wanda Winnipeg hat er nicht nur eines der weltweit größten Vermögen unter seinem Dach, sondern auch eine Dame, die in Adelskreisen verkehrt.

»Sie kennen doch sicher Lorenzo Canali?«

Mit einer Handbewegung stellt sie ihren Liebhaber vor, einen gutaussehenden Mann mit langem, schwarzem, nahezu gelacktem Haar, der sich linde lächelnd verneigt, ganz wie es sich gehört in der Rolle eines Prinzgemahls, der sich im Bewußtsein seines niedrigeren Ranges zu mehr Liebenswürdigkeit verpflichtet fühlt als die Königin.

Dann begibt sie sich zu ihrer Suite, wohlwissend um das in ihrem Rücken einsetzende Getuschel.

»Ich habe sie mir größer vorgestellt … Was für eine hübsche Frau! Sie sieht viel jünger aus als auf den Fotos, oder?«

Kaum betritt Wanda Winnipeg das Appartement, spürt sie, daß sie sich hier überaus wohl fühlen wird, dennoch reagiert sie auf die überschwenglichen Ausführungen des Direktors zu dessen Vorzügen mit unverhohlen skeptischer Miene. Ungeachtet der weitläufigen Räumlichkeiten, der beiden Marmorbäder, der üppigen Blumenbouquets, der hochwertigen Fernseher und der wertvollen Intarsienmöbel, vermittelt ihm Wanda Winnipeg den Eindruck, daß ihre Erwartungen nicht ganz erfüllt sind, und bemerkt nur lakonisch, ein Telefon auf der Terrasse wäre durchaus von Nutzen, wenn sie von einem der Liegestühle aus telefonieren wolle.

»Gewiß doch, Madame, Sie haben recht, ich lasse es sofort bringen.«

Sie hütet sich wohlweislich, ihm zu verraten, daß sie nie davon Gebrauch machen, sondern auf ihr Handy zurückgreifen wird, schließlich liegt ihr daran, ihn bis zu ihrer Abreise auf Trab zu halten, um den optimalen Service zu bekommen. Der Direktor des Royal Emeraude zieht sich, Madame emphatisch goldene Berge versprechend, mit einer Verbeugung zurück.

Endlich allein, streckt sich Wanda auf einem Sofa aus und überläßt es Lorenzo und dem Zimmermädchen, ihre Kleider in den Schränken zu verstauen. Sie weiß, daß sie Eindruck macht, und hat ihren Spaß daran. Da sie mit ihrer Meinung zurückhält, achtet man sie; da sie, wenn sie spricht, nur Unangenehmes äußert, fürchtet man sie. Das Aufsehen, das sie mit ihrem Erscheinen verursacht, und sei es noch so flüchtig, hängt weder ausschließlich mit ihrem Reichtum zusammen noch mit ihrer Berühmtheit oder ihrem tadellosen Aussehen, sondern vielmehr mit einer Art Legendenbildung um ihre Person.

Was hat sie eigentlich erreicht? Ihrer Ansicht nach geht es grundsätzlich um zweierlei: Man muß wissen, wann, wie und wen man heiratet – und wie man sich scheiden läßt.

Wanda ist die gesellschaftliche Stufenleiter mit jeder Heirat ein wenig höher gestiegen. Die letzte – vor fünfzehn Jahren – hat sie zu der gemacht, die sie heute ist. Durch ihre Eheschließung mit dem amerikanischen Milliardär Donald Winnipeg erlangte sie eine gewisse Berühmtheit, sämtliche Illustrierten der Welt hatten Fotos von ihrer Hochzeit veröffentlicht. Später, als es um ihre Scheidung ging, bot man ihr die Titelseiten an. Es war eine der lukrativsten und von den Medien am meisten beachteten Scheidungen der letzten Jahre. Sie machte Wanda Winnipeg zu einer der reichsten Frauen unseres Planeten.

Seither führt sie ein sorgenfreies Leben als Privatfrau: Die Verwaltung ihrer Geschäfte liegt in den Händen hochqualifizierter Leute, die sie beim geringsten Fehler skrupellos aussortiert.

Lorenzo kommt herein und gurrt mit samtweicher Stimme:

»Wie sieht dein heutiges Nachmittagsprogramm aus, Liebling?«

»Wir könnten kurz in den Pool springen und uns danach im Zimmer ausruhen. Was meinst du?«

Lorenzo übersetzt die beiden Tagesbefehle Wandas nahezu simultan in seine eigene Sprache: Er sieht ihr beim Zweitausend-Meter-Schwimmen zu und beschläft sie im Anschluß.

»Hm, durchaus verlockende Aussichten, Liebes.«

Wanda schenkt ihm ein wohlwollendes Lächeln: Lorenzo hat zwar keine Wahl, aber wie er sich so vergnügt in die Rolle des Fügsamen schickt, hat durchaus Stil.

Als er, sich leicht in den Hüften wiegend, ins Bad zurückgeht, weiß er, daß ihr Blick bewundernd auf seiner schmalen Taille und der Wölbung seines Rückens liegt, während sie bereits in wollüstiger Vorfreude die festen Männerhinterbacken zwischen ihren Händen spürt.

Verdammt, das mag ich so gern an ihnen, weiß der Teufel, warum!

Die einfachen Sätze, die saloppe Ausdrucksweise, derer sich Wanda bei ihrem Selbstgespräch bedient, verraten ihre Herkunft. Zum Glück hört keiner sie außer ihr.

Und da ist er auch schon wieder, Lorenzo, in Leinenhemd und hautenger Badehose, bereit, mit ihr zum Pool zu gehen. Nie zuvor hatte Wanda einen so vollendeten Begleiter: Er hat nur Augen für sie, beschränkt sich auf ihren Freundeskreis, teilt ihre Essens- und Aufstehgewohnheiten und ist von gleichbleibend guter Laune. Einerlei, ob ihm etwas zusagt oder gegen den Strich geht, er erfüllt seine Rolle.

Er ist alles in allem vorbildlich. Nun ja, so übel bin ich auch wieder nicht.

Wanda denkt dabei weniger an ihr Äußeres als an ihr Verhalten: Wenn sich Lorenzo wie ein Berufsgigolo benimmt, dann weiß auch Wanda, wie sie mit einem Gigolo umzugehen hat. Vor einigen Jahren noch hätte Lorenzos zuvorkommendes, liebenswürdiges, untadeliges Benehmen ihren Argwohn erregt, und sie hätte ihn der Homosexualität verdächtigt. Heute ist es ihr einerlei, ob Lorenzo eine Vorliebe für Männer hat oder nicht; ihr genügt es, daß er sie gut vögelt und so oft, wie es sie danach verlangt. Das ist alles. Und so möchte sie auch gar nicht erst wissen, ob er sich, wie so viele, heimlich auf die Toilette verzieht, um sich ein Präparat zu spritzen, das ihm erlaubt, sich ihr in »Habachtstellung« zu präsentieren …

Wir Frauen, wir können so perfekt simulieren … Warum also nicht ertragen, daß auch Männer ihre Tricks haben?

Wanda Winnipeg hat jenen glücklichen Punkt im Leben einer ehrgeizigen Frau erlangt, an dem sich der Zynismus letztendlich in so etwas wie Weisheit verwandelt: Frei von moralischen Ansprüchen genießt sie, ohne sich zu entrüsten, das Leben, wie es ist, und die Männer, wie sie sind.

Sie wirft einen Blick in ihren Kalender, sieht nach, wie es um ihre Ferien steht. Wanda haßt Langeweile, sie plant alles minutiös: Wohltätigkeitsgalas, Besichtigungen von Villen, Treffen mit Freunden, Jet-Ski-Ausflüge, Massagen, Restauranteröffnungen, Einweihungen von Nachtclubs, Kostümbälle; für Unvorhergesehenes ist kein Platz; selbst die Zeiten fürs Einkaufen und den Mittagsschlaf sind festgelegt. Ihr Personal – einschließlich Lorenzos – ist nicht nur im Besitz einer Kopie ihres Terminkalenders, sondern auch verpflichtet, notfalls die lästige Person abzuwimmeln, die Madame belagert, um sich deren Gegenwart an ihrem Tisch oder auf ihrer Party zu sichern.

Beruhigt schließt Wanda Winnipeg die Augen. Plötzlich der Duft von Mimosen. Sie ist verwirrt, richtet sich auf, sieht sich irritiert um. Falscher Alarm. Sie ist das Opfer ihrer eigenen Wahrnehmung. Der Duft erinnert sie an ihre Kindheit, von der sie einen Teil in dieser Gegend verbracht hat; sie war arm damals und nannte sich noch nicht Wanda. Niemand weiß davon oder wird es je erfahren. Sie hat ihre Biographie vollkommen neu erfunden und es so eingerichtet, daß man glaubt, sie sei in Rußland, in der Nähe von Odessa, geboren. Der Akzent, den sie sich in fünf Sprachen zugelegt hat – und der ihr kehliges Timbre so gut zur Geltung bringt –, verleiht diesem Mythos Glaubwürdigkeit.

Sie erhebt sich, schüttelt den Kopf und verscheucht ihre Erinnerungen. Weg damit, ein für allemal! Wanda hat alles unter Kontrolle: ihren Körper, ihr Auftreten, ihre Geschäfte, ihre Sexualität, ihre Vergangenheit. Paradiesische Ferien locken. Im übrigen hat sie dafür bezahlt.

Die Woche verläuft, wie es besser nicht sein könnte.

Sie eilen von »erlesenen« Diners zu »köstlichen« Mittagessen, die »göttlichen« Soireen nicht zu vergessen. Überall erwarten die Gäste des Jetsets die immergleichen Gespräche, und Wanda und Lorenzo verstehen es, schnell mitzuhalten, reden, als hätten sie den Sommer an der Côte d’Azur verbracht, über die Vorteile, auf den Gästelisten der angesagtesten Discos zu stehen, über die Rückkehr des String – »was für eine Schnapsidee, aber wenn man sich’s leisten kann, bitte …« –, über dieses »herrliche« Gesellschaftsspiel, bei dem man alte Filmtitel nachahmen muß – »Sie hätten Nick sehen müssen, wie er versucht hat, uns auf Vom Winde verweht zu bringen!«, reden über Elektrowagen – »ideal, um an den Strand zu fahren, Liebling« –, reden über Aristoteles Paropoulos’ Bankrott, ja, und nicht zu vergessen, die armen, mit ihrem Privatflugzeug abgestürzten Sweetensons – »ein einmotoriges Flugzeug, meine Liebe, ich frage mich, warum nur, warum, wenn man sich einen Privatjet leisten kann?«

Am letzten Ferientag nimmt die Jacht der Farinellis –»aber ja doch, der König der italienischen Sandale, diese edle, mit dem doppelten Riemchen um die Fesseln, ich sage Ihnen, die und keine andere« – Wanda und Lorenzo mit hinaus auf die friedlichen Gewässer des Mittelmeers.

Die Frauen durchschauen schnell Ziel und Zweck der Fahrt: Es gilt, an Deck, unabhängig vom jeweiligen Alter, eine perfekte Figur zur Schau zu stellen, feste Brüste, eine schmale Taille und zellulitisfreie Beine. Wanda nimmt an der Kür so selbstverständlich teil wie eine Frau, die weiß, daß sie hervorragend gebaut ist und sich hervorragend gehalten hat. Ganz der vorbildliche Liebhaber, wirft Lorenzo ihr einen heißen Blick zu. Amüsant, oder? Wanda erntet einige Komplimente, sie versetzen sie in beste Laune, und in dieser Stimmung, der Roséwein aus der Provence hat sein übriges dazu beigetragen, läßt sie sich mitsamt der Schar ausgelassener Milliardäre von einem Schlauchboot an der Plage des Salins absetzen.

Dort hat man im Schatten der Schilfmatten des Restaurants bereits einen Tisch für sie aufgestellt.

»Möchten die Herrschaften vielleicht meine Bilder sehen? Mein Atelier befindet sich am Ende des Strandes. Ich führe Sie gern hin, wann immer Sie wünschen.«

Niemand nimmt von der ehrerbietigen Stimme Notiz, wie auch! Sie gehört einem alten Mann, der sich, respektvoll Abstand haltend, genähert hat. Man lacht und redet laut durcheinander, als wäre er nicht vorhanden. Im Glauben, man habe ihn nicht gehört, beginnt er von neuem:

»Möchten die Herrschaften vielleicht meine Bilder ansehen? Mein Atelier befindet sich am Ende des Strandes. Ich führe Sie gern hin, wann immer Sie wünschen.«

Diesmal verrät verärgertes Schweigen, daß man den aufdringlichen Kerl durchaus zur Kenntnis genommen hat. Guido Farinelli wirft dem Wirt einen bösen Blick zu, der sofort gehorcht, auf den Alten zugeht, ihn am Arm nimmt und grollend abführt.

Und schon schnattern sie wieder. Niemand bemerkt, daß Wanda ihrerseits blaß geworden ist.

Sie hat ihn wiedererkannt.

Trotz all der Jahre, trotz seines physischen Verfalls – wie alt mochte er inzwischen sein, achtzig? – überkam sie ein Zittern, als sie plötzlich seine Stimme hörte.

Abrupt, fast feindselig, verscheucht sie die Erinnerung. Wanda haßt die Vergangenheit. Insbesondere diese Vergangenheit; ihre Vergangenheit, die so erbärmlich war; und schon sieht sie sich wieder damit konfrontiert, sie hatte vergessen, wie oft sie hier an der Plage des Salins gewesen war, an diesem mit schwarzen Felsen gesprenkelten Strand, so voller Leute vor langer Zeit, einer von allen vergessenen Zeit, einer Zeit, in der sie noch nicht Wanda Winnipeg hieß. Aber nun ist sie da, die Erinnerung, wider Willen, und erfüllt Wanda, zu ihrem Erstaunen, mit einem tiefen Glücksgefühl.

Sie dreht sich unauffällig nach dem alten Mann um, dem der Wirt, ein Stück entfernt, einen Pastis spendiert hat. Sein Gesicht hat noch immer diesen leicht verwirrten Ausdruck, dieses Staunen eines Kindes, das die Welt nicht recht versteht.

Er war nicht sehr helle, schon damals nicht. Daran wird sich wohl nichts geändert haben. Doch eines mußte man ihm lassen, er war bildschön gewesen! …

Wanda ertappt sich dabei, wie sie errötet. Ja, sie, Wanda Winnipeg, die milliardenschwere Frau, sie verspürt ein Prickeln im Hals, und ihre Wangen fangen Feuer wie damals, als sie fünfzehn war …

Sie zuckt erschreckt zusammen, fürchtet, die Tischnachbarn könnten etwas von ihrer Verwirrung bemerken, aber nein, sie plaudern, vom Roséwein angeregt, weiterhin munter durcheinander.

Mit einem Lächeln beschließt sie, sich auszuklinken, und kehrt, geschützt von ihrer dunkel getönten Brille, ohne jedes Aufheben in ihre Vergangenheit zurück.

Wanda war damals fünfzehn Jahre alt. Ihrer offiziellen Biographie nach lebte sie in Rumänien und arbeitete in einer Zigarettenfabrik; seltsamerweise war nie jemand auf die Idee gekommen, dieses Detail zu überprüfen, das sie auf romaneske Weise zu einer aus dem Elend aufgestiegenen Carmen machte. In Wirklichkeit lebte sie seinerzeit seit einigen Monaten nicht weit von hier, in Fréjus, wo sie in einer Einrichtung für schwer erziehbare Jugendliche, mehrheitlich Waisen, untergebracht war. Auch wenn sie nie erfahren hatte, wer ihr Vater war, ihre richtige Mutter lebte damals noch; allerdings waren die Ärzte wegen ihrer häufigen Rückfälle übereingekommen, ihr die Tochter wegzunehmen, um sie von den Drogen fernzuhalten.

Wanda hieß noch nicht Wanda, sondern Magali. Ein idiotischer Vorname, den sie haßte. Wahrscheinlich, weil niemand ihn je liebevoll ausgesprochen hatte. Schon damals hatte sie sich einen anderen Namen zugelegt. Wie hieß sie noch? Wendy? Ja. Wendy, wie die Heldin aus Peter Pan. Es ging bereits in Richtung Wanda …

Sie lehnte ihren Namen ebenso ab wie ihre Familie. Bei beidem mußte es sich um einen Irrtum handeln. Als kleines Mädchen war sie überzeugt, man hätte sie bei der Geburt irrtümlich vertauscht: Sie glaubte sich zu Reichtum und Erfolg berufen, statt dessen hatte man sie in einen winzigen Verschlag am Rand einer Fernstraße verbannt, bei einer Frau, die keinen Pfennig besaß, einer verkommenen, teilnahmslosen Drogenabhängigen. Wut, einem Gefühl von Ungerechtigkeit entsprungen, formte ihren Charakter. Irgendwann später würde sie sich rächen und dafür sorgen, daß ihr Gerechtigkeit widerfuhr; sie verlangte Entschädigung für diesen chaotischen Beginn ihres Lebensweges.

Wanda hatte begriffen, daß sie allein zurechtkommen mußte. Sie hatte zwar keine genaue Vorstellung von ihrer Zukunft, aber sie wußte, daß sie kaum auf Diplome zählen konnte, ihre Chancen standen schlecht, ihre Schulausbildung gab nicht viel her, zumal sie es, in dem Erziehungsheim, in dem sie wegen ihrer fortgesetzten Ladendiebstähle gelandet war, nur mit Lehrern zu tun hatte, denen Autorität wichtiger war als pädagogische Inhalte, Fachkräfte, die ihre Schüler mit strenger Hand führen mußten, bevor sie ihnen etwas beibrachten. Somit blieb also Wanda, wie sie glaubte, nur eines: die Männer. Denen gefiel sie. Ganz offenkundig. Und ihr gefiel es, ihnen zu gefallen.

Wann immer sie konnte, stahl sich Wanda aus dem Heim und fuhr mit dem Rad an den Strand. Aufgeschlossen, neugierig und eifrig bedacht, Freundschaften zu knüpfen, war sie auf die Idee gekommen, den Leuten weiszumachen, daß sie ganz in der Nähe bei ihrer Mutter wohnte. Da sie hübsch war, glaubte man ihr und betrachtete sie als Einheimische.

Sie wollte mit einem Mann schlafen, wie andere gleichen Alters sich wünschten, eine schwierige Prüfung zu bestehen: Wanda glaubte, der Beischlaf sei wie ein Diplom, das es ihr erlaubte, einen Schlußstrich unter ihr schmerzliches Jungmädchendasein zu ziehen und es mit dem wahren Leben aufzunehmen. Allerdings wünschte sie sich, diese Erfahrung mit einem Mann machen zu können, einem echten Mann, und nicht mit einem Gleichaltrigen; bereits damals wußte sie, was sie wollte, und bezweifelte, daß ein Jüngelchen von fünfzehn ihr viel beibringen könnte.

Sie studierte die Lage auf dem Männermarkt mit jener peinlichen Sorgfalt, wie sie es von da an ihr Leben lang tun sollte. Und es war Césario, der seinerzeit in einem Umkreis von fünf Kilometern allen anderen den Rang ablief.

Wanda hatte vertrauliche Informationen von Geschlechtsgenossinnen eingeholt, für die er unisono der perfekte Liebhaber war. Der braungebrannte, sportliche und ranke Césario führte am Strand, wo er lebte, nicht nur ein makelloses, ob seiner Badehose für jedermann sichtbares Äußeres spazieren, sondern war auch ein glühender Verehrer der Frauen und beschlief sie nach allen Regeln der Kunst.

»Er macht dir alles, meine Kleine, einfach alles, du fühlst dich wie eine Königin! Er küßt dich überall, er leckt dich überall, er knabbert an deinen Ohrläppchen, beißt dich sanft in den Hintern und läßt selbst deine Zehen nicht aus, bei dem stöhnst du vor Wonne, und das stundenlang, stundenlang … Ich sag dir eins, Wendy, Männer, die so verrückt nach Frauen sind wie er, die sind einmalig. Er hat nur einen Fehler, er bindet sich nicht. Er ist ein eingefleischter Junggeselle. Nicht eine von uns hat’s geschafft, ihn zu halten. Was auch seine Vorteile hat, so kann man immer wieder sein Glück versuchen, das heißt, von Zeit zu Zeit neu auftanken. Selbst wenn man verheiratet ist … Ach, Césario …«

Wanda beobachtete Césario, als ginge es darum, die passende Universität zu finden.

Er gefiel ihr. Nicht nur, weil die anderen Frauen seine Verdienste rühmten. Er gefiel ihr wirklich … Seine Haut war glatt und glänzend, weich wie Karamel … Das Goldgrün seiner Augen umgeben von einem so makellosen Weiß wie das Perlmutt einer Muschel … Seine blonde, im Gegenlicht goldene Behaarung leuchtete wie eine seine Gestalt umgebende Aureole … Sein Oberkörper war schmal und muskulös … Nicht zu vergessen sein Hintern, fest, rund, fleischig und anmaßend. Als Wanda Césario von hinten betrachtete, wurde ihr zum ersten Mal bewußt, daß die Pobacken der Männer sie genauso anzogen wie Frauenbrüste die Männer: eine Anziehungskraft, die ihr durch und durch ging, ihren Körper entflammte. Schlenderte Césario mit wiegenden Hüften an ihr vorüber, konnten sich ihre Hände kaum beherrschen, hätten ihn zu gern berührt, betastet, liebkost.

Dummerweise schenkte Césario ihr kaum Beachtung.

Wanda begleitete ihn immer wieder zu seinem Boot, scherzte mit ihm, versuchte ihn zu einem Getränk zu überreden, einem Eis, einem Spiel … Und stets zögerte er ein wenig, ehe er leicht gereizt, wenn auch höflich ablehnte.

»Du bist wirklich ein nettes Mädchen, Wendy, aber ich brauch dich nicht.«

Wanda wurde zornig: Egal, ob er sie brauchte oder nicht, sie jedenfalls brauchte ihn! Je mehr er sich widersetzte, um so stärker schürte er ihr Verlangen: er und kein anderer. Sie wollte ihr Leben als Frau mit dem schönsten aller Männer beginnen, auch wenn er ein armer Schlucker war; die häßlichen Reichen, die konnte sie später immer noch haben.

Eines Nachts schrieb Wanda ihm voller Hoffnung einen langen, glühenden, hingebungsvollen Liebesbrief, beim Durchlesen überkam sie selbst eine solche Rührung, daß sie nicht daran zweifelte, den Angebeteten für sich gewonnen zu haben. Konnte er diesem Liebesfeuerwerk widerstehen?

Als sie, nachdem er ihre Botschaft erhalten hatte, vor ihm erschien, machte er eine ernste Miene und bat sie kühl, mit ihm auf den Bootssteg zu kommen. Sie setzten sich mit dem Gesicht zum Meer und ließen ihre Füße dicht über dem Wasser baumeln.

»Wendy, was du mir da geschrieben hast, ist süß von dir. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich glaube, du bist ein gutes Mädchen, sehr leidenschaftlich …«

»Ich gefall dir also nicht? Du findest mich häßlich, gib’s zu!«

Césario lachte schallend.

»Da sieh einer an, diese Tigerin, schon zeigt sie ihre Krallen! Nein, du bist wunderschön. Um nicht zu sagen, zu schön. Das ist das Problem. Ich bin doch kein Schuft.«

»Was soll das denn heißen?«

»Du bist fünfzehn. Auch wenn du älter wirkst, ich jedenfalls weiß, daß du erst fünfzehn bist. Du mußt noch warten …«

»Ich will aber nicht warten …«

»Wenn du nicht warten willst, dann tu, was du nicht lassen kannst. Aber ich rate dir, warte lieber. Du darfst nicht einfach mit dem erstbesten ins Bett.«

»Deshalb bin ich ja auch auf dich gekommen!«

Beeindruckt von ihrer brennenden Ungeduld, betrachtete Césario sie mit anderen Augen.

»Ich bin ehrlich gerührt, Wendy, und du kannst sicher sein, ich würde ja sagen, wenn du älter wärst, ich schwör’s dir. Ich würde ja sagen, und zwar auf der Stelle. Oder vielmehr, du müßtest gar nicht erst bitten, ich wär hinter dir her. Aber so lang du nicht …«

Wanda brach in Tränen aus, bebte und schluchzte vor Kummer. Zaghaft versuchte Césario, sie zu trösten, sorgsam darauf bedacht, sie zurückzustoßen, sobald sie die Situation ausnutzte und versuchte, sich ihm an den Hals zu werfen.

Ein paar Tage später kam Wanda, durch Césarios Worte bestärkt, wieder an den Strand: Sie gefiel ihm, also bekam sie ihn!

Sie hatte über alles nachgedacht und wollte unbedingt sein Vertrauen gewinnen.

In der Rolle des jungen Mädchens, das sein Schicksal angenommen hat, umgarnte oder bedrängte sie den Auserwählten nicht länger, sondern sah ihn sich nochmals genau an, diesmal unter psychologischen Aspekten.

Mit seinen achtunddreißig Jahren galt Césario als das, was man in der Provence einen glandeur, einen Nichtstuer, nennt: ein hübscher Bursche, der von der Hand in den Mund lebt – vom Fisch, der ihm ins Netz geht –, sich nur für die Sonne, das Meer und die Mädchen interessiert und die Zukunft Zukunft sein läßt. Aber ganz so war es nicht, Césario hatte eine Leidenschaft: das Malen. In seiner Holzhütte zwischen Strand und Landstraße stapelten sich Dutzende von Brettern – er konnte sich keine Leinwände leisten –, alterslose Pinsel und Farbtuben. Obgleich ihn niemand für einen Maler hielt, verstand Césario sich als solcher. Wenn er nicht heiratete, keine Familie gründete und sich mit immer neuen Freundinnen begnügte, dann nicht etwa, wie alle glaubten, weil er es nicht besser wußte, sondern schlicht, um sich voll und ganz seiner künstlerischen Berufung widmen zu können.

Leider genügte ein einziger kurzer Blick, um festzustel-len: Das Resultat lohnte Mühen und Opfer nicht. Césario produzierte ein schwaches Bild nach dem anderen, es fehlte ihm an Phantasie, an Farbempfinden und an zeichnerischer Fähigkeit. Obgleich er stundenlang arbeitete, lief er kaum Gefahr, besser zu werden, seine Leidenschaft war bar jeden Urteilsvermögens: Seine Stärken hielt er für Schwächen und seine Schwächen für Stärken. Er erhöhte seinen Dilettantismus zum Stil und zerstörte das spontane, räumliche Gleichgewicht, das er schuf, unter dem Vorwand, es sei »zu klassisch«.

Niemand nahm Césarios Kunst ernst, nicht die Galeristen, nicht die Sammler noch die Leute am Strand, von seinen Gespielinnen ganz zu schweigen. Für ihn hingegen war diese Gleichgültigkeit der sichere Beweis für sein Genie: Er mußte seinen Weg unbeirrt weitergehen, bis zur endgültigen Anerkennung, und sei sie postum.

Dies begriff Wanda und beschloß, es sich zunutze zu machen. Fortan sollte sie die Männer immer wieder so verführen, mit einer Methode, die ihr, geschickt eingesetzt, mit Sicherheit zum Sieg verhalf: das Schmeicheln. Wegen seines Äußeren brauchte man Césario nicht zu schmeicheln – er wußte, daß er gut aussah, zog seinen Nutzen daraus und schenkte dem weiter keine Beachtung –, man mußte sich für seine Kunst interessieren, das war es.

Nachdem sich Wanda einige Bücher aus der Heimbibliothek über Kunstgeschichte und Malerei sowie Malerbiographien zu Gemüte geführt hatte, kehrte sie gut gerüstet zu Césario zurück, um mit ihm zu fachsimpeln. Es dauerte nicht lang, und sie verriet ihm, was sie insgeheim dachte: Er war ein verkannter Künstler; ähnlich wie Van Gogh hatte er mit dem beißenden Spott seiner Zeitgenossen zu kämpfen, dann aber wurde ihm der Ruhm zuteil; bis dahin durfte er nicht eine Sekunde an seinem Genie zweifeln. Wanda ging dazu über, ihm beim Pinseln Gesellschaft zu leisten, und verstand sich bald wie kaum ein anderer auf die hohe Kunst der Begeisterung angesichts seiner Farbklecksereien.

Daß ihm dieses Mädchen begegnet war, rührte Césario zu Tränen. Er konnte nicht mehr auf sie verzichten. Sie verkörperte, was er nie zu hoffen gewagt hatte, war Seelenschwester, Vertraute, Impresario und Muse. Mit jedem Tag wurde sie unentbehrlicher, mit jedem Tag vergaß er ein wenig mehr, wie jung sie noch war.

Und so kam, was kommen mußte: Er verliebte sich in sie. Wanda bemerkte es früher als er und ließ ihre Reize erneut spielen.

Sie sah ihm an, daß er darunter litt, sie nicht berühren zu können. Anständig, wie er war, hielt er sich zurück, obgleich ihn mit allen Fasern seines Körpers und seiner Seele nach ihr verlangte.

Jetzt konnte sie ihm den Gnadenstoß versetzen.

Sie ließ sich drei Tage lang nicht blicken, die übliche Geschichte von Sichrarmachen und Herbeigesehntwerden.

Am dritten Tag stürmte sie spätnachts tränenüberströmt in seine Hütte.

»Es furchtbar, Césario, ich bin ja so unglücklich! Ich würde mich am liebsten umbringen!«

»Was ist passiert?«

»Meine Mutter hat beschlossen, daß wir zurück nach Paris gehen. Wir sehen uns nie wieder!«

Von da an lief alles wie geplant.