9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Der zehnjährige Oskar hat Leukämie und weiß, dass er nicht mehr lange leben wird. Die ehemalige Catcherin Madame Rosa bringt ihn auf die Idee, über alles nachzudenken, was ihn bewegt – in 13 Briefen an den lieben Gott. Unsentimental und unerschrocken erzählen Oscars Briefe von Liebe, Schmerz, Freude und Verlust. In nur wenigen Tagen erlebt er auf wundersame Weise ein ganzes Menschenleben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 68

Ähnliche

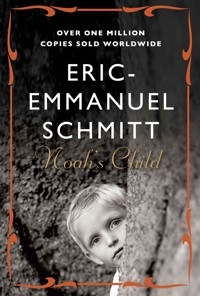

Eric-Emmanuel Schmitt

Oskar und die Dame in Rosa

Erzählung

Fischer e-books

Für Danielle Darrieux

Lieber Gott,

ich heiße Oskar, ich bin zehn Jahre alt, und ich habe die Katze, den Hund und das Haus angezündet (ich glaube, ich habe sogar die Goldfische gegrillt), und das ist der erste Brief, den ich Dir schicke, weil ich bis jetzt wegen der Schule nicht dazu gekommen bin.

Ich sag’s Dir lieber gleich: Ich hasse das Schreiben. Muß mich wirklich dazu zwingen. Weil schreiben wie Lametta ist, Firlefanz, Schmus, Kokolores und so weiter. Schreiben ist nichts anderes als Schwindeln mit Schnörkeln drum herum. Erwachsenenkram.

Der Beweis? Na, nimm den Anfang von meinem Brief: »Ich heiße Oskar, ich bin zehn Jahre alt, und ich habe die Katze, den Hund und das Haus angezündet (ich glaube, ich habe sogar die Goldfische gegrillt), und das ist der erste Brief, den ich Dir schicke, weil ich bis jetzt wegen der Schule nicht dazu gekommen bin.« Na ja, genausogut hätte ich schreiben können: »Man nennt mich Eierkopf, ich sehe aus wie sieben, ich bin im Krankenhaus wegen meinem Krebs, und ich habe noch nie mit Dir geredet, weil ich nämlich nicht daran glaube, daß es Dich gibt.«

Bloß, wenn ich so was schreibe, reiße ich mich nur selber rein, dann wirst Du Dich wohl kaum für mich interessieren. Wo ich doch Dein Interesse nötig habe.

Es wäre mir sogar sehr daran gelegen, wenn Du Zeit hättest, mir zwei oder drei Gefallen zu tun.

Ich erklär’s Dir.

Das Krankenhaus hier ist echt toll, mit massenhaft lustigen und gutgelaunten Erwachsenen, die laut herumquasseln, voll mit Spielzeug und Damen in rosa Kitteln, die mit den Kindern spielen wollen, mit Kumpels, die immer Zeit haben, so wie Bacon, Einstein oder Popcorn, kurz, das Krankenhaus ist spitze, wenn man ein Kranker ist, der Freude macht.

Ich, ich mach keine Freude mehr. Seit meiner Knochenmarktransplantation merke ich, daß ich keine Freude mehr mache. Wenn mich Doktor Düsseldorf morgens untersucht, tut er es nicht mehr mit ganzem Herzen, ich enttäusche ihn. Er schaut mich ohne was zu sagen an, als ob ich einen Fehler gemacht hätte. Obwohl ich mir bei der Operation jede Menge Mühe gegeben habe. Ich bin super artig gewesen, ich habe die Betäubung über mich ergehen lassen, ich habe, ohne zu mucksen, die Schmerzen ertragen, ich habe alle Medikamente genommen. An manchen Tagen habe ich Lust, ihn anzubrüllen, ihm zu sagen, daß vielleicht er, der Doktor Düsseldorf mit seinen schwarzen Augenbrauen, die Operation vermasselt hat. Aber er sieht so unglücklich aus, daß mir die Schimpferei im Hals steckenbleibt. Und je mehr Doktor Düsseldorf mit traurigen Augen schweigt, desto mehr fühle ich mich schuldig. Ich habe verstanden, daß ich ein schlechter Kranker bin, ein Kranker, der einem den Glauben daran nimmt, daß die Medizin etwas ganz Tolles ist.

Die Gedanken eines Arztes sind ansteckend. Inzwischen schaut mich das ganze Stockwerk, die Krankenschwestern, die Assistenzärzte und die Putzfrauen so an. Sie sind traurig, wenn ich gute Laune habe; sie zwingen sich zum Lachen, wenn ich einen Witz loslasse. Wirklich wahr, so wie früher lacht keiner mehr mit mir.

Bloß Oma Rosa hat sich nicht verändert. Meiner Meinung nach ist sie auch viel zu alt, um sich noch zu ändern. Und viel zu sehr Oma Rosa. Oma Rosa muß ich Dir nicht vorstellen, Gott, sie ist ja eine gute Freundin von Dir. Sie war es auch, die mir geraten hat, Dir zu schreiben. Das Problem ist, daß nur ich sie Oma Rosa nenne. Also mußt Du Dich schon ein bißchen anstrengen, um rauszukriegen, wen ich meine: Von all den Damen in den rosa Kitteln, die von draußen kommen, um ihre Zeit mit uns kranken Kindern zu verbringen, ist sie die älteste.

»Wie alt sind Sie, Oma Rosa?«

»Kannst du denn eine dreizehnstellige Zahl behalten, mein lieber Oskar?«

»Oh! Sie machen Witze!«

»Nein. Man darf hier auf keinen Fall wissen, wie alt ich bin, denn sonst schmeißen sie mich raus, und wir können uns nicht mehr sehen.«

»Warum?«

»Ich habe mich reingeschmuggelt. Es gibt für rosa Damen eine Altersgrenze. Und die habe ich längst überschritten.«

»Sind Sie über dem Verfallsdatum?«

»Ja.«

»So wie ein Joghurt?«

»Pst!«

»Okay. Ich verrat’s nicht.«

Das war verdammt mutig von ihr, mir ihr Geheimnis anzuvertrauen. Aber sie hat den Richtigen erwischt. Ich werde schweigen wie ein Grab, obwohl ich es merkwürdig finde, daß ihr bei ihren vielen Falten – wie Sonnenstrahlen um die Augen rum – noch niemand auf die Schliche gekommen ist.

Ein andermal habe ich noch eins ihrer Geheimnisse erfahren, und daran, lieber Gott, wirst Du sie ganz bestimmt erkennen.

Wir haben einen Spaziergang im Krankenhausgarten gemacht, und da ist sie in einen Hundehaufen reingetreten.

»Scheiße!«

»Aber, Oma Rosa, so was sagt man nicht.«

»Halt die Klappe, Junge, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist.«

»Oma Rosa!«

»Und beweg deinen Hintern. Das hier ist ein Spaziergang und kein Schneckenrennen.«

Nachdem wir uns auf eine Bank gesetzt hatten, um ein Bonbon zu lutschen, habe ich sie gefragt:

»Wie kommt es, daß Sie solche Ausdrücke kennen?«

»Berufskrankheit, Oskar. In meinem Beruf wäre ich aufgeschmissen gewesen, wenn ich ein zu feines Vokabular benutzt hätte.«

»Und was war Ihr Beruf?«

»Das wirst du mir nie glauben …«

»Ich schwör Ihnen, ich werd’s Ihnen glauben.«

»Catcherin.«

»Das glaub ich nicht!«

»Catcherin. Man nannte mich Die Würgerin des Languedoc.«

Seitdem erzählt mir Oma Rosa immer dann, wenn mir jämmerlich zumute ist und wir sicher sein können, daß uns niemand hört, von ihren großen Turnieren: Die Würgerin des Languedoc gegen Die Schlächterin aus Limousin, von ihrem zwanzig Jahre währenden Kampf gegen Diabolica Sinclair, eine Holländerin, die anstelle von Brüsten Granaten hatte, und vor allem von dem Kampf um die Weltmeisterschaft gegen Ulla-Ulla, genannt Der schwedische Eisberg, die kein einziges Mal besiegt worden war, nicht einmal von Stahlschenkel, dem großen Vorbild von Oma Rosa in ihrer Catcherinnenzeit. Die bringen mich zum Träumen, ihre Kämpfe, weil ich mir meine Freundin, so wie sie jetzt ist, eine kleine alte Frau in rosa Kittel, etwas wackelig auf den Beinen, im Ring vorstelle, wie sie Riesinnen in Badeanzügen vermöbelt. Ich habe dann das Gefühl, daß ich das bin. Ich bin der Größte. Und ich räche mich.

Gut, wenn Du trotz all dieser Hinweise über Oma Rosa oder Die Würgerin des Languedoc noch immer nicht dahintergekommen bist, wer Oma Rosa ist, lieber Gott, dann mußt Du damit aufhören, der liebe Gott zu sein, und in Rente gehen. Ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt?

Zurück zu meinen Angelegenheiten.

Offen gesagt, meine Transplantation hat hier sehr enttäuscht. Meine Chemo hatte auch enttäuscht, was aber nicht so schlimm war, weil man auf die Transplantation hoffte. Jetzt habe ich den Eindruck, daß den Medizinmännern auch nichts mehr einfällt, sie können einem leid tun. Doktor Düsseldorf, den Mama so schön findet, während ich finde, daß er zu buschige Augenbrauen hat, macht ein ganz trauriges Gesicht, wie ein Weihnachtsmann, der keine Geschenke mehr im Sack hat.

Die Stimmung wird immer schlechter. Ich habe mit meinem Kumpel Bacon darüber gesprochen. Eigentlich heißt er nicht Bacon, sondern Yves, aber wir haben ihn Bacon getauft, weil das viel besser zu ihm paßt, wegen seiner riesigen Brandwunden.

»Bacon, ich habe den Eindruck, daß die Ärzte mich nicht mehr mögen, ich nehme ihnen jeden Mut.«

»Was redest du da, Eierkopf. Ärzte geben nie auf. Denen fallen immer neue Operationen ein. Ich hab sie mal zusammengezählt, mir haben sie mindestens sechs versprochen.«

»Vielleicht inspirierst du sie?«

»Sieht so aus.«

»Aber warum sagen sie mir nicht ganz einfach, daß ich sterben werde?«

Da machte Bacon das, was jeder im Krankenhaus tut: Er stellte sich taub. Wenn man im Krankenhaus »sterben« sagt, hört keiner zu. Man kann drauf wetten, alle schnappen sie nach Luft und wechseln das Thema. Den Test habe ich mit vielen gemacht. Nur mit Oma Rosa noch nicht.

Aber heute früh wollte ich mal sehen, ob auch sie ihre Ohren da auf Durchzug stellt.

»Oma Rosa, ich hab das Gefühl, daß niemand mir sagen will, daß ich sterben muß.«

Sie schaut mich an. Wird sie das Gleiche tun wie alle anderen? Bitte, Würgerin des Languedoc, werd bloß nicht weich und klapp die Ohren zu.