9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2011

Joseph ist sieben, und Brüssel ist unter deutscher Besatzung, als Herr und Frau Bernstein ihren Sohn bei den de Sullys abgeben, weil er zu Hause nicht mehr sicher ist. Ob er seine Eltern jemals wiedersehen wird, ist ungewiß.Mit einem gefälschten Paß ausgestattet, findet Joseph Unterschlupf in der Gelben Villa von Pater Bims, wo noch viele andere Jungen Zuflucht vor der Verfolgung der Nazis suchen. An der Seite seines zu groß geratenen Freundes Rudy, dem ewigen Unglücksraben, übersteht Joseph die Schrecken des Krieges und wird eingeweiht in das geheimnisvolle Doppelleben des Paters. Von ihm erfährt er, daß er zwar nicht adelig ist, aber einem auserwählten Volk angehört, dem Volk der Juden. Pater Bims lehrt Joseph, daß er ein Kind von Noah ist: Ein jüdischer Junge, der dazu beitragen soll, daß sein Glaube gegen alle Bedrohungen weiterhin seinen Platz in der Welt behauptet.Die lang erwartete Fortsetzung der erfolgreichen Bestssellerreihe, die mit Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran und Oskar und die Dame in Rosa Eric-Emmanuel Schmitts literarischen Weltruhm begründete.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 125

Ähnliche

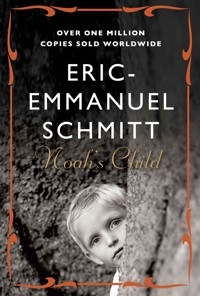

Eric-Emmanuel Schmitt

Das Kind von Noah

Erzählung

Erzählung(en)

Aus dem Französischen von Inés Koebel

Fischer e-books

Für meinen Freund Pierre Perelmuter,dessen eigene Geschichte mich in Teilen zu dieserErzählung angeregt hat.

In Erinnerung an Abbé André, Kaplan der GemeindeSaint-Jean-Baptiste zu Namur,und an die Gerechten aller Nationen.

Als ich zehn war, gehörte ich zu einer Gruppe von Kindern, die man Sonntag für Sonntag der Öffentlichkeit vorführte.

Man bot uns nicht zum Kauf an, man bat uns, auf einem Podium auf und ab zu gehen, um einen Abnehmer für uns zu finden. Im Publikum konnten sowohl unsere wahren, endlich aus dem Krieg zurückgekehrten Eltern sein als auch adoptionswillige Paare.

Sonntag für Sonntag stieg ich auf eine Bretterbühne in der Hoffnung, daß jemand mich erkannte oder aber haben wollte.

Sonntag für Sonntag hatte ich in dem überdachten Innenhof der Gelben Villa genau zehn Schritte, um mich zu zeigen, zehn Schritte, um wieder zu einer Familie zu gehören, zehn Schritte, um keine Waise mehr zu sein. Die ersten Meter fielen mir immer leicht, die Ungeduld trieb mich geradezu auf die Bretter, aber auf halber Strecke bekam ich plötzlich weiche Knie und schaffte das letzte Stück nur mit Mühe. Dann stand ich da wie vor einem Sprung ins Leere, vor einer Stille, tiefer als ein Abgrund. Unter diesen zahllosen Köpfen, Hüten, Glatzen und Haarknoten mußte sich doch ein Mund auftun und »Mein Sohn!« rufen oder »Das ist er! Er und kein andrer! Den adoptier ich!« Mit jeder Faser meines Körpers diesem Ruf entgegenfiebernd, der mich der Verlassenheit entriß, vergewisserte ich mich, daß ich auch anständig aussah.

Ich war im Morgengrauen aufgestanden, vom Schlafsaal direkt in die kalten Waschräume gehüpft, hatte mich mit einer steinharten grünen Seife geschrubbt, die kaum weich zu kriegen war und nur sparsam schäumte; war mir mit dem Kamm an die zwanzigmal durchs Haar gefahren, bis ich es endlich gebändigt hatte; und da mein blauer Sonntagsanzug aus grobem Stoff an den Schultern zu eng und an den Hand- und Fußgelenken zu kurz geworden war, hatte ich mich so klein wie möglich gemacht, damit man nicht merkte, daß er mir längst nicht mehr paßte.

Während man da oben steht und wartet, weiß man nicht, ob es eine Freude oder eine Qual ist; man bereitet sich auf einen Sprung vor und hat keine Ahnung, ob man sich dabei den Hals bricht oder Beifall erntet.

Sicher, meine Schuhe sahen nicht gerade berückend aus. Zwei Stück kotzfarbene Pappe. Mehr Löcher als Material. Mit Bast umwickelt. Ein windiges Modell, nach allen Seiten, der Kälte und selbst meinen Zehen hin offen. Plumpe Treter, die erst wasserdicht waren, wenn mehrere Schichten Schlamm sie verkrustet hatten. Beim Putzen lief ich Gefahr, daß sie sich in Nichts auflösten. Das einzige, was meine Schuhe als solche kenntlich machte, war die Tatsache, daß ich sie an den Füßen trug. Hätte ich sie in der Hand gehalten, hätte man mir gewiß zuvorkommend die nächste Mülltonne gezeigt. Vielleicht hätte ich ja die Holzschuhe anbehalten sollen, die ich die Woche über trug. Aber die Besucher der Gelben Villa konnten das von da unten aus gar nicht sehen. Und wenn schon! An den Schuhen durfte es kaum liegen. Schließlich hatte der rote Léo seine Eltern wiedergefunden, als er sich barfuß präsentierte.

»Du kannst jetzt zurück in den Speisesaal, Joseph.«

Sonntag für Sonntag machte dieser Satz meine Hoffnung zunichte. Mit anderen Worten, Pater Bims gab mir zu verstehen, daß es auch diesmal wieder nichts war und ich die Bühne räumen mußte.

Kehrtmachen also. Zehn Schritte, um zu verschwinden. Zehn Schritte, und wieder war man allein mit seinem Schmerz. Zehn Schritte, und wieder war man Waise. Am anderen Ende des Podiums trat schon das nächste Kind unruhig auf der Stelle. Es drückte mir das Herz ab. »Glauben Sie, ich schaff es irgendwann, mon père?«

»Was, mein Junge?«

»Eltern zu finden.«

»Eltern! Ich hoffe, deine richtigen Eltern sind der Gefahr entronnen und tauchen bald hier auf.«

Alles Zur-Schau-Stellen war bisher erfolglos geblieben, und ich fühlte mich zusehends schuldig. Als könnte ich etwas dafür, daß sie nicht kamen. Nicht wiederkamen. Aber war das überhaupt ihre Schuld? Lebten sie noch?

Ich war zehn Jahre alt. Drei Jahre zuvor hatten mich meine Eltern Fremden anvertraut.

Seit einigen Wochen war der Krieg vorbei. Und mit ihm die Zeit der Hoffnung und der Illusionen. Für uns, die versteckten Kinder, bedeutete das, zurück in die Wirklichkeit zu müssen, um per Holzhammermethode herauszufinden, ob wir noch immer eine Familie hatten oder mutterseelenallein zurückgeblieben waren …

Angefangen hatte alles in einer Straßenbahn.

Mama und ich fuhren durch Brüssel, wir saßen hinten in einem gelben Waggon, der Funken spuckte und laut blechern schepperte. Auf dem Schoß meiner Mutter, in ihr süßes Parfüm gehüllt und an ihren Fuchsschwanzkragen geschmiegt, kam ich mir mit meinen sieben Jahren auf dieser sausenden Fahrt mitten durch die graue Stadt wie der Herrscher der Welt vor: Platz da, ihr Lümmel! Laßt uns durch! Die Automobile gaben den Weg frei, die Karren ließen uns erschrocken passieren, die Fußgänger stoben auseinander, während der Fahrer meine Mutter und mich wie ein kaiserliches Paar in seiner Karosse kutschierte.

Fragen Sie mich nicht, wie meine Mutter aussah. Kann man die Sonne beschreiben? Von Mama kamen Wärme, Zuversicht und Freude. Und die Erinnerung an ihre Ausstrahlung ist stärker als die Erinnerung an ihr Gesicht. In ihrer Nähe war mir froh ums Herz, und nie und nimmer konnte mir etwas Schlimmes passieren.

So blieb ich auch ganz ruhig, als deutsche Soldaten zustiegen. Ich wurde einfach das stumme Kind. Aus Angst, mein Jiddisch könne mich verraten, hatten mir meine Eltern eingeschärft, augenblicklich zu schweigen, sobald sich graugrüne Uniformen oder schwarze Ledermäntel näherten. Seit diesem Jahr, seit 1942, waren wir gezwungen, gelbe Sterne zu tragen, aber mein Vater, ein geschickter Schneider, hatte für uns Mäntel machen können, die uns erlaubten, den Stern je nach Bedarf verschwinden oder wieder zum Vorschein kommen zu lassen. Für meine Mutter waren das unsere »Sternschnuppen«.

Obwohl sich die Soldaten unterhielten und uns keinerlei Beachtung schenkten, merkte ich, wie meine Mutter erstarrte und zu zittern begann. Spürte sie etwas? Hatte sie einen verdächtigen Satz gehört?

Sie erhob sich, legte mir die Hand auf den Mund und schob mich an der nächsten Haltestelle hastig die Stufen hinab. Als wir auf dem Bürgersteig standen, fragte ich:

»Warum sind wir schon ausgestiegen? Wir sind doch noch gar nicht zu Hause!«

»Wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang, Joseph. Was hältst du davon?«

Mir war es recht, ich wollte alles, was meine Mutter wollte, auch wenn es mich Mühe kostete, mit ihr Schritt zu halten auf meinen siebenjährigen Beinen, sie stürmte plötzlich so energisch voran, ging viel schneller als sonst.

Bis sie dann irgendwann sagte:

»Wir besuchen jetzt eine große vornehme Dame, hast du Lust?«

»Ja. Wen denn?«

»Die Comtesse de Sully.«

»Und wie groß ist sie?«

»Wie bitte?«

»Du hast doch gesagt, sie ist eine große Dame …«

»Ich wollte damit sagen, daß sie adelig ist.«

»Adelig?«

Während sie mir erklärte, daß ein Adeliger ein Mensch von hoher Geburt ist, der von einer sehr alten Familie abstammt und dem man, eben weil er adelig ist, große Achtung entgegenbringen muß, führte sie mich zu einem prächtigen Stadtpalais mit Dienern und allem Drum und Dran.

Aber irgendwie war ich enttäuscht, denn die Dame, die uns dort in der Eingangshalle entgegenkam, war ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Obwohl aus einer »alten« Familie, sah die Comtesse de Sully sehr jung aus, und obwohl eine »große« Dame von »hoher« Geburt, war sie kaum größer als ich.

Die beiden Frauen tuschelten kurz miteinander, dann umarmte mich meine Mutter und ermahnte mich, hier auf sie zu warten, bis sie wiederkäme.

Die kleine, enttäuschende Comtesse nahm mich mit in ihren Salon, wo sie mir Kuchen und Tee servierte und auf dem Klavier vorspielte. Angesichts der hohen Decken, des überreichen Kuchenangebotes und der schönen Musik war ich bereit, meine Einstellung ihr gegenüber noch einmal zu überdenken, und kam, während ich mich tief in einen Polstersessel kuschelte, zu dem Schluß, daß sie doch eine »große« Dame war.

Irgendwann hörte sie auf zu spielen, sah mit einem Seufzer auf die Uhr, machte ein besorgtes Gesicht und setzte sich zu mir.

»Joseph, ich weiß nicht, ob du verstehen wirst, was ich dir jetzt sage, aber unser Blut verbietet uns, Kindern die Wahrheit zu verschweigen.«

Wieso sagte sie mir das? Hielt sie mich etwa auch für adelig? Wenn ich das nur wüßte! Ich und adelig? Ja … warum eigentlich nicht? Wenn man dazu, wie sie, weder groß noch alt sein mußte, konnte es durchaus sein.

»Joseph, deine Eltern und du, ihr seid in ernster Gefahr. Deine Mutter hat gehört, daß man in dem Viertel, in dem ihr wohnt, Verhaftungen durchführen will. Und nun ist sie dorthin, um deinen Vater und so viele Menschen wie möglich zu warnen. Sie hat dich mir anvertraut, damit dir nichts passiert. Ich hoffe, sie kommt wieder. Ja, ich hoffe inständig, daß sie wiederkommt.«

Also, wenn das so war, war ich lieber doch nicht adelig, denn die Wahrheit tat ziemlich weh.

»Mama kommt immer wieder. Warum sollte sie denn nicht wiederkommen?«

»Die Polizei könnte sie verhaften.«

»Was hat sie denn getan?«

»Nichts. Sie hat nichts getan. Nur, sie ist …«

Die Comtesse stockte und seufzte tief. Ihre Augen wurden feucht.

»Sie ist was?« fragte ich.

»Jüdin.«

»Ja, und? In meiner Familie sind wir alle Juden. Ich auch, weißt du.«

Und weil ich recht hatte, küßte sie mich auf beide Backen.

»Und du, Madame, bist du auch Jüdin?«

»Nein. Ich bin Belgierin.«

»Wie ich. Ich bin auch Belgier.«

»Ja, wie du. Und Christin.«

»Christin, ist das das Gegenteil von Jude?«

»Das Gegenteil von Jude ist Nazi.«

»Und Christinnen werden nicht verhaftet?«

»Nein.«

»Dann ist es also besser, man ist Christin?«

»Nicht unbedingt, es hängt davon ab, mit wem man es zu tun hat. Ich zeig dir jetzt das Haus, Joseph, bis deine Mutter wiederkommt, hast du Lust?«

»Na siehst du, sie kommt doch wieder!«

Die Comtesse de Sully nahm mich bei der Hand und führte mich zur Treppe, die sich von Stockwerk zu Stockwerk schwang, und ich bestaunte die Vasen, die Bilder und die Rüstungen. In ihrem Schlafzimmer entdeckte ich eine ganze Wand voll mit Kleidern, die auf Bügeln hingen. Bei uns in Schaerbeek lebten wir auch zwischen Kleidern, Garn und Stoffen.

»Bist du Schneider, wie Papa?«

Sie lachte.

»Nein. Das hier ist alles gekauft, von Modeschöpfern wie deinem Papa. Schließlich müssen sie ja für irgendwen arbeiten, oder?«

Ich nickte, sagte aber nichts, denn ich war mir sicher, daß sich die Comtesse ihre Kleider nicht bei uns bestellt hatte, so etwas Schönes hatte ich bei meinem Vater nie gesehen, dieser bestickte Samt, die schimmernde Seide, Spitzenmanschetten, diese Knöpfe, die wie Juwelen funkelten.

Dann kam der Comte, und nachdem die Comtesse ihm die Lage erklärt hatte, nahm er mich in Augenschein.

Er entsprach meinem Bild von einem Adeligen schon sehr viel mehr. Groß, schmal und alt – jedenfalls verlieh ihm sein Schnurrbart etwas Ehrwürdiges – musterte er mich derart von oben herab, daß mir klar wurde, weshalb die Decken hier so hoch waren.

»Komm und iß mit uns, mein Kind.«

So sprach nur ein Adelsmann, wetten? Eine feste, kräftige, dunkle Stimme, von der gleichen Farbe wie die Bronzestatuen im Kerzenlicht.

Während wir bei Tisch saßen, beantwortete ich brav alle Fragen, und das, obwohl mich nur eines beschäftigte, nämlich, war ich nun adelig oder nicht? Wenn sich die Sullys bereit fanden, mir zu helfen, und mich bei sich aufnahmen, war das dann, weil ich ihresgleichen war? Also ein Adelsmann?

Als wir schließlich in den Salon gingen, um eine Tasse Orangenblütentee zu trinken, hätte ich sie offen danach fragen können, aber da ich fürchtete, die Antwort könnte negativ ausfallen, zog ich es vor, mich dieser schmeichelhaften Vorstellung noch ein wenig hinzugeben …

Darüber mußte ich eingeschlafen sein. Als es dann läutete und ich vom Sessel aus, in dem ich es mir bequem gemacht hatte, plötzlich meinen Vater und meine Mutter in der Vorhalle sah, wurde mir schlagartig klar, daß sie anders waren. Ihre Haltung war gebeugt, ihre Kleidung schlicht, sie trugen Pappkoffer bei sich, und ihre Stimmen klangen so unsicher und besorgt, als fürchteten sie die vornehmen Gastgeber, an die sie sich wandten, nicht weniger als die Nacht, aus der sie kamen. Waren meine Eltern am Ende arm?

»Eine Razzia! Sie haben alle festgenommen. Die Frauen und auch die Kinder. Die Rosenbergs. Die Meyers. Die Laegers. Die Perelmuters. Alle …«

Mein Vater weinte. Ich schämte mich, daß er, der nie weinte, hier vor Leuten wie den Sullys Tränen vergoß. Was hatte diese Vertrautheit zu bedeuten? Daß auch wir adelig waren? Mucksmäuschenstill verfolgte ich vom Sessel aus, in dem ich ihrer Meinung nach schlief, alles mit.

»Weggehen? … Wohin denn? Um nach Spanien zu kommen, müßte man durch ganz Frankreich, und Frankreich ist nicht viel sicherer. Und ohne falsche Papiere …«

»Ja, Mishke«, sagte meine Mutter, »wir hätten eben doch mit Tante Rita nach Brasilien gehen sollen.«

»Mit meinem kranken Vater? Wie denn?«

»Jetzt ist er tot, Gott hab ihn selig.«

»Ja, nun ist es zu spät.«

Da schaltete sich der Comte de Sully ein.

»Ich werde Ihnen helfen.«

»Nein, Monsieur le Comte, wir, was mit uns geschieht, das ist nicht so wichtig. Aber Joseph, Joseph muß in Sicherheit gebracht werden. Er zuallererst. Und notfalls auch allein.«

»Ja«, beteuerte meine Mutter, »Joseph darf nichts passieren.«

Für mich stand die Sache fest. So viel Rücksichtnahme war der sichere Beweis: Ich hatte mich nicht getäuscht. Ich war adelig. Jedenfalls für meine Leute.

Der Comte versuchte sie erneut zu beruhigen.

»Aber natürlich kümmere ich mich um Joseph. Und auch um Sie. Aber Sie werden sich damit abfinden müssen, daß man Sie vorübergehend trennt.«

»Mein Josephle …«

Meine Mutter sank in die Arme der kleinen Comtesse, die ihr freundlich die Schultern tätschelte. Anders als die Tränen meines Vaters, die mir peinlich gewesen waren, zerrissen ihre mir das Herz.

Als echter Adelsmann konnte ich einfach nicht weiter tun, als ob ich schlief! Mir meiner Würde bewußt, sprang ich galant aus dem Sessel, um meine Mama zu trösten. Doch was war nur los mit mir? Kaum bei ihr, umklammerte ich ihre Beine und begann noch heftiger zu schluchzen als sie. Das gab's doch nicht, da sahen die Sullys an einem einzigen Abend die ganze Sippschaft in Tränen aufgelöst! Wer sollte da noch glauben, wir wären Adelsleute, so wie sie?

Um von der verfahrenen Situation abzulenken, machte sich mein Vater an seinen Koffern zu schaffen.

»Bitte, Monsieur le Comte. Da ich Sie niemals angemessen werde bezahlen können, möchte ich Ihnen geben, was mir geblieben ist. Hier meine letzten Anzüge.«

An Kleiderbügeln hielt er die Jacken, Westen und Hosen aus seiner Werkstatt hoch; strich, wie in unserem Laden, mit dem Handrücken schnell und zärtlich über die Ware, um ihren Wert hervorzuheben und den weich fallenden Stoff.

Ich war erleichtert, daß mein Vater das Schlafzimmer der Comtesse nicht gesehen hatte und ihm somit der Anblick ihrer schönen Garderobe erspart geblieben war, andernfalls wäre er auf der Stelle tot umgefallen vor lauter Scham, daß er es gewagt hatte, so feinen Leuten eine so gewöhnliche Ware anzubieten.