12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

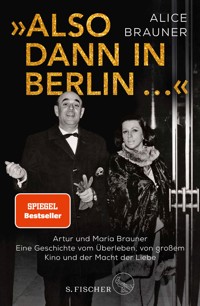

Das Leben des legendären Filmproduzenten Artur »Atze« Brauner und seiner Frau Maria: Eine Geschichte vom Überleben im Krieg, von einer großen Liebe und dem Traum, Hollywood nach Berlin zu holen. Stettin 1945. Zurückgekehrt aus den Weiten Russlands und Usbekistans, wo seine Familie den Krieg und die Verfolgung durch die Nazis überlebt hat, schmiedet Artur Brauner Zukunftspläne. Auf dem Bahnhof begegnet er einer jungen Frau: Maria, die mit blond gefärbten Haaren und einer falschen Identität der Deportation aus dem Ghetto von Lemberg entgangen war – und in Hannover in einem Lagerkrankenhaus gearbeitet hatte. Jetzt ist sie auf dem Weg nach Warschau, in der Hoffnung, dort noch Überlebende ihrer Familie zu finden. Es sind nur wenige gemeinsame Stunden, die die beiden miteinander verbringen, inmitten einer Trümmerwüste, aus denen die wenigen unbeschädigten Häuser in gespenstischer Sinnlosigkeit herausragen, wie Artur später schreibt. Er verliebt sich in Maria, und ruft ihr zum Abschied zu: »Also dann in Berlin…« Sie sehen sich tatsächlich wieder und heiraten im November 1946, in einem Displaced Persons-Lager im schwäbischen Heidenheim. Schon im September hatte Artur eine Filmproduktions-Lizenz beantragt, beginnt, seine ersten Filme zu drehen und eröffnet nur drei Jahre später seine CCC-Filmstudios in Berlin-Spandau. Artur Brauner wird zu einem der größten Filmproduzenten Deutschlands, er holt Regisseure wie Fritz Lang und Robert Siodmak zurück nach Berlin, arbeitet mit den großen Stars seiner Zeit. Immer an seiner Seite: »Die beste Ehefrau der Welt«, Maria Brauner. Doch die Vergangenheit lässt ihn, den Sohn eines jüdischen Holzhändlers, nicht los. Der Holocaust wird zu einem Lebensthema, das er immer wieder aufgreift – von seinem ersten Film »Morituri«, bis zu »Die Spaziergängerin von Sanssouci«, dem letzten Film mit Romy Schneider. Jetzt erzählt seine Tochter Alice Brauner die Geschichte ihrer außergewöhnlichen Eltern und spannt den Bogen dabei von der Kindheit in Polen über die Wirren des Krieges und den Neuanfang ausgerechnet in Deutschland bis hin zur jüngeren Vergangenheit. Eine Geschichte über die Macht der Liebe, über großes Kino und darüber, wie Träume wahr werden – trotz allem. Berührend, voller Magie und Lebensfreude.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 365

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Alice Brauner

»Also dann in Berlin ...«

Artur und Maria Brauner – Eine Geschichte vom Überleben, von großem Kino und der Macht der Liebe

Über dieses Buch

Eine Geschichte vom Überleben im Krieg, von einer großen Liebe und dem Traum, Hollywood nach Berlin zu holen

Stettin 1945. Zurückgekehrt aus Russland, wo seine Familie Krieg und Verfolgung durch die Nazis überlebt hat, schmiedet Artur (»Atze«) Brauner Zukunftspläne: Hollywood! Auf dem Bahnhof begegnet er Maria, die der Deportation aus Lemberg entgehen konnte. In den wenigen gemeinsamen Stunden verliebt sich Artur in Maria und ruft ihr zum Abschied zu: »Also dann in Berlin …«

Sie heiraten. Artur wird zu einem der größten Filmproduzenten Deutschlands, holt Regisseure wie Fritz Lang und Robert Siodmak zurück, arbeitet mit den großen Stars. Doch das Thema Holocaust lässt ihn, den Sohn eines jüdischen Holzhändlers, nicht los.

Jetzt erzählt seine Tochter Alice die Geschichte ihrer außergewöhnlichen Eltern und spannt den Bogen von den Großeltern bis heute. Eine Geschichte über die Macht der Liebe, über großes Kino und darüber, wie Träume wahr werden – trotz allem.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Alice Brauner, geboren 1966, ist Journalistin, Historikerin und Filmproduzentin. 1999 promovierte sie am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Sie war Mitarbeiterin in Steven Spielbergs Stiftung Survivors of the Shoah Visual History Foundation, für die auch ihre Mutter interviewt wurde. 2006 stieg sie in die CCC Filmkunst ihres Vaters ein, die sie seit 2019 leitet. Sie produzierte u. a. »Wunderkinder« und »CRESCENDO #makemusicnotwar«.

Für ihre große Familienbiographie griff sie nicht nur auf die eigenen Erinnerungen zurück – eine wichtige Quelle ist auch das umfassende Tagebuch ihres Großvaters. Hinzu kommen etliche weitere private Dokumente, aber auch die einschlägigen Quellen über die Geschichte des Holocaust und den Nationalsozialismus. Sie lebt in Berlin und München.

Heike Gronemeier, geboren 1969, arbeitete nach einem literaturwissenschaftlichen Studium zehn Jahre als Lektorin bei renommierten Verlagshäusern in München und Berlin. 2008 machte sie sich mit der Verlagsagentur text & bild in München selbständig. Seitdem betreut sie als Lektorin Autor*innen wie Hillary Clinton, Yael Adler, Mai Thi Nguyen-Kim und Hamed Abdel Samad. Als Ghostwriterin und Co-Autorin verfasste sie zahlreiche Spiegel-Bestseller, unter anderem die Autobiografien von Natascha Kampusch, Carlos Benede und Monica Lierhaus.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Originalausgabe

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2021 S. Fischer Verlag GmbH,

Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,

nach einer Idee von Peter Heilingbrunner.

Coverabbildung: privat

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491344-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Hochwillkommene Gäste

Prolog

TEIL I Überleben

KAPITEL 1 »Es wird sehr schlimm für Sie werden.«

KAPITEL 2 »Wartet nur, bis die Deutschen kommen, dann wird es uns viel besser gehen.«

KAPITEL 3 Gefangen im Niemandsland

KAPITEL 4 »Erschlagt die Kommunisten und die Juden!«

KAPITEL 5 Der lange Weg nach Osten

KAPITEL 6 »Gib niemals zu, dass du eine Jüdin bist.«

KAPITEL 7 Ein Mensch kann ohne Hoffnung nicht leben

KAPITEL 8 Verschleppt

KAPITEL 9 »Also dann in Berlin …«

KAPITEL 10 »Von Hölle zu Hölle«

KAPITEL 11 Displaced

KAPITEL 12 Hochzeit mit Hindernissen

TEIL II Ein Leben für den Film

KAPITEL 13 »Die Todgeweihten grüßen dich.«

KAPITEL 14 Neuanfang an der Spree

KAPITEL 15 »Haselwood« statt Hollywood

KAPITEL 16 1000 Schlager und ein Haus

KAPITEL 17 Sauerkohl, Kanarienvögel und ein goldener Bär

KAPITEL 18 Der Tiger lacht am Ende doch

KAPITEL 19 Pantoffelfernsehen und »Papas Kino«

KAPITEL 20 Gegen das Vergessen

KAPITEL 21 Preise, Preise und kein Oscar

Epilog

Bildteil

Anhang

Literatur und Quellen

Weitere Quellen und Sekundärliteratur

Archive

Dank

Bildnachweis

Register

Im Gedenken an meine Eltern Maria und Artur Brauner, zwei wahre Jahrhundertmenschen, und gewidmet unseren über alles geliebten Söhnen Ben und David.

Hochwillkommene Gäste auf jeder Feier.

Prolog

Berlin, Restaurant »Iwuschka«, im Jahr 1996: Es war einer jener Abende, wie wir sie schon unzählige Male im Kreis der Familie durchlebt hatten. Alle Familienmitglieder und ihre Ehe- oder Lebenspartner saßen zusammen, tranken, aßen, redeten, lachten und lauschten zu vorgerückter Stunde mehr oder weniger aufmerksam der tiefen und schon ein wenig angegriffenen Stimme von Iwuschka. Dieses »russische Vollblutweib« ist noch heute das Herz des damals gleichnamigen Restaurants und war die »Lieblings-Chanteuse« meines Vaters. Egal, wie voll der Laden sein mochte, wie illuster die Gäste, Iwuschka brachte alle zum Verstummen, wenn sie inbrünstig Lieder anstimmte, die von den Weiten der russischen Landschaft erzählten und von der Tiefe der russischen Seele. Irgendwann standen alle auf den Tischen und tanzten, der Raum war erfüllt von purer Lebensfreude.

Diese Abende bei Iwuschka hatten immer etwas Besonderes. Der Familienzusammenhalt, das Zugehörigkeitsgefühl, dieses Wissen um Sicherheit und Geborgenheit im Kreis der Menschen, mit denen man sein ganzes bisheriges Leben verbunden war, all das war hier an diesem Ort immer ganz stark zu spüren. Natürlich wurde auch bei uns gezankt, gestritten, lautstark diskutiert, bis die sprichwörtlichen Fetzen flogen – auch an solchen Abenden. Aber meist löste sich zu später Stunde, nach etwas Wein und Wodka, alles wieder in Wohlgefallen auf.

Und trotzdem schien dieser Abend anders als sonst. Nicht nur der Anlass war besonders, auch die Stimmung unterschied sich von anderen Feierlichkeiten, die wir hier schon gemeinsam begangen hatten. Es war der fünfzigste Hochzeitstag meiner Eltern. Ein feierliches und freudiges Ereignis, zumal meine Eltern eine sehr glückliche, nicht immer nur harmonische, aber trotz mancher Widrigkeiten und enormer Belastungen, vorbildliche Ehe führten. Für meine Mutter war das Leben an der Seite des schillernden »Atze« Brauner, wie die Berliner meinen Vater schnell nannten, sicher nicht immer leicht. Die vielen Premierenfeiern, die vielen Schauspielerinnen, die sich ihm manchmal regelrecht an den Hals schmissen, in der Hoffnung auf eine Rolle in einem seiner Filme. Mir hat sie schon früh mit auf den Weg gegeben, das Wichtigste beim Ausgehen sei, einen Haustürschlüssel und Geld für ein Taxi dabeizuhaben. Wenn es ihr an solchen Abenden im Fokus der Kameras und unter dem beständigen Klicken der Fotoapparate zu viel wurde, stand sie einfach auf und ging. Einen Vorwurf hat sie meinem Vater nie gemacht. Dazu flirtete sie selbst viel zu gern. Wenn ich mich an manchen Abenden über ein Verhalten aufregte, das ich als respektlos meiner Mutter gegenüber empfand, sagte sie nur: »Alicechen, hör auf, dich aufzuregen, das interessiert mich gar nicht. Dein Vater weiß genau, dass er ohne mich nicht lebensfähig ist. Denn während ich immer gebe, wollen andere nur nehmen.«

Nach außen mochte er der Mittelpunkt sein, innerhalb der Familie war sie diejenige, um die alles kreiste, die mit ihrem Charisma und ihrer Lebensfreude alle bezauberte, aber auch mit eiserner Disziplin und Härte vor allem gegen sich selbst den Laden zusammenhielt. Mein Vater wurde geschätzt und respektiert, meine Mutter von allen geliebt. Für meinen Vater war sie – frei nach Kishon – die »beste Ehefrau der Welt«, allerdings ohne jede Ironie. Sie war, wie er einmal sagte, seine »von G’tt bestimmte zweite Hälfte«. Jeden Freitag zu Schabbat brachte er ihr einen Strauß rosa Moosröschen mit, ihre Lieblingsblumen. Im ganzen Haus legte er Zettelchen aus, kleine Liebesbriefe für sein »Kotunjo«, sein »Kätzchen« (eine Brauner’sche Eigenkreation nach dem polnischen Wort »Kotek«). Dass sie schließlich auf »nur« 71 gemeinsame Ehejahre zurückblicken konnten, kommentierte er gerne mit einem »leider«. Die Welt würde schließlich schon seit vielen Milliarden Jahren existieren. Das würden sie dann wohl doch nicht mehr schaffen. Sicher gab es Höhen und Tiefen, Meinungsverschiedenheiten, weil mein Vater sehr stur war, meine Mutter sich aber für viel logischer hielt. An der Liebe des anderen haben sie jedoch nie gezweifelt. Als ich meine Mutter einmal fragte, wie sie diesen langen gemeinsamen Weg gemeistert haben, sagte sie: »Wir können alles miteinander teilen und sind absolut ausgefüllt miteinander. Wir sind miteinander verwachsen. Und wir haben nie aufgehört, miteinander zu reden.«

Geredet wurde überhaupt viel in unserer Familie. Später, als meine Geschwister und ich schon längst ausgezogen waren, war das gemeinsame Mittagessen am Sonntag ein fester Termin. Manchmal erzählte mein Vater von einem Drehbuch, von seinen Versuchen, einen Schauspieler für eine Rolle zu gewinnen oder einen Regisseur zu verpflichten. Unvergessen die Geschichte, wie er an die zwanzig Mal mit seinem klapprigen Auto im tiefsten Winter von Berlin nach München schlitterte, um Maria Schell für den Film »Die Ratten« zu gewinnen. »Stellt euch vor, ich habe mich sogar vor ihr auf die Knie geworfen, aber sie wollte mir einfach nicht glauben, dass diese Rolle eine Traumrolle ist! Sie blieb verschlossen wie eine Auster«, erzählte er mit einem verschmitzten Grinsen. Maria Schell, damals der Inbegriff des strahlenden und seelenvollen Mädchens, und dann diese »hässliche, ungeschlachte Person mit einem unehelichen Kind«, auch wenn das Weltliteratur von Gerhart Hauptmann war, das ginge, so fürchtete sie, für das Publikum nicht zusammen. Es wurde ein rauschender Erfolg für »die Schell«, das »Rehlein« wurde für ihre Leistung an der Seite von Curd Jürgens von der Kritik und dem Publikum gefeiert.

Die meisten Gespräche am sonntäglichen Mittagstisch drehten sich aber um Politik und gesellschaftliche Themen und begannen oft mit dem Satz: »Weißt Du noch? Heute vor genau fünfzig Jahren war …« Dann ging mein Vater zurück in die Vergangenheit, zurück in den Krieg. Er hatte ein phänomenales Gedächtnis, hatte Zahlen und Fakten parat, über den Verlauf der Front, die Teilung Polens, die Vertreibung der Bevölkerung und begangene Gräueltaten. Das Massaker von Babij Jar im September 1941 etwa oder das von Kielce 1946 im Nachkriegspolen, das ihn so erschüttert hat, dass er 1996 einen Film darüber produzierte: »Von Hölle zu Hölle«. Zwei Jahre später kam dann auch sein Film über das »vergessene Verbrechen« von Babij Jar in die Kinos.

Während meine Mutter bei solchen Gelegenheiten, und auch an manchen weinseligen Abenden, immer wieder mal von den persönlichen Kriegserfahrungen ihrer eigenen Familie erzählte, hörten wir von denen meines Vaters und seiner Familie so gut wie nichts. Alles blieb seltsam vage, vor allem die Zeit nach 1939. Wenn er darüber sprach, ging es eher darum, was dem jüdischen Volk in seiner Gesamtheit widerfahren war, nicht den Brauners selbst.

Onkel Wolf hatte mir manchmal von der Kindheit in Łódź erzählt, davon, dass er seiner Schwester Ida Klebstreifen ins Haar gepappt hatte, mit denen man normalerweise Fliegen fing. Dass er wegen einer Erbse in der Nase ins Krankenhaus musste, weil er ausprobieren wollte, ob die nicht aus dem Ohr wieder herauskäme, wenn er sie nur tief genug in die Nase bohrte. Oder dass er und sein Bruder Artur den letzten Groschen ins Kino trugen und dafür auch schon mal mithilfe einer zur Strickleiter umfunktionierten Wäscheleine aus dem Fenster ausbüxten, weil sie eigentlich zu Hause bleiben sollten. Oder dass sie bis zum letzten Moment warteten, bevor sie aus der Straßenbahn sprangen und der Kontrolleur sie am Schlafittchen packen wollte, weil sie keine Fahrkarte hatten. Wozu auch, die 25 Groschen wollten sie schließlich ins Kino tragen. Und manchmal, wenn das Geld nur für einen reichte, sprach Artur wildfremde Leute an, ob sie nicht seinem Bruder ein unvergessliches Filmabenteuer ermöglichen wollten. Frauen hätten sich beim Anblick der beiden Brüder mit ihren Kulleraugen manchmal erweichen lassen, erzählte mein Onkel.

Es waren Streiche und Abenteuer, lustige Geschichten, auch darüber, wie sie Filmszenen mit geschnitzten Revolvern nachstellten, um den großen Leinwandhelden Gary Cooper oder Johnny Weissmüller nachzueifern. Vielleicht waren es diese vielen weißen Flecken, diese Lücken in den Erzählungen, die dazu führten, dass sich in die heitere Stimmung an jenem Abend bei Iwuschka melancholische Gefühle mischten. Jedenfalls bei mir. Vielleicht lag es an diesem Meilenstein fünfzig Jahre Ehe, eine unglaubliche gemeinsame Strecke, dass ich mir mit einem Mal die Frage stellte, was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Abend sein würde. Wenn ich all die vielen ungestellten Fragen nicht mehr stellen könnte? Immer neue Fragen tauchten auf, Fragen, die mich lange Zeit nicht interessiert hatten. Zu sehr ist man als Kind und junger Mensch in der Gegenwart verhaftet, sind die Eltern auf die Rolle der Eltern beschränkt. Wir kennen unsere Freunde besser, interessieren uns lange viel mehr für sie als für jene Menschen, die uns jahrzehntelang begleitet und großgezogen haben. Unsere Eltern werden erst spät zu Menschen mit Geschichten, mit einer Vergangenheit, die lange begonnen hat, bevor wir überhaupt auf die Welt kamen.

Keine Feier ohne Iwuschka!

Bei meinen Eltern waren es Fragen, die sich in anderen Familien gar nicht erst stellen. Während meine Altersgenossen vielleicht Fragen stellen mochten wie: »Was hat Opa eigentlich im Krieg gemacht? War er ein Nazi?«, fragte ich mich, wie es sein konnte, dass Artur und Maria, beide aus traditionell jüdischen Elternhäusern stammend, den Holocaust überlebt haben. Was ist ihnen in jener Zeit widerfahren? Und wieso haben sie nach diesem mutmaßlichen Martyrium, von dem ich so wenig wusste, ausgerechnet in Deutschland eine Zukunft für sich gesehen?

Ich kannte nur Fragmente, bruchstückhafte Erzählungen und Anekdoten, die eher verklärten als erklärten. Die eigentliche Geschichte war mir bislang verborgen geblieben.

Mein Vater stimmte gerade mit Iwuschka »Occi ciorne« an, einen stimmungsvollen, temperamentvollen russischen Klassiker und immer wieder ein Hochgenuss für meinen Vater, der Musik fast ebenso liebte wie Filme. Zu Hause hatten sie ein Radiogerät und ein Grammophon, Schellackplatten mit den Werken der großen Komponisten. Mein Vater liebte die »Ungarischen Tänze« von Brahms und Dvořák, den »Persischen Marsch« von Johann Strauss junior, die »Scheherazade« von Rimski-Korsakow. Meine Mutter hingegen mochte Wagner, ausgerechnet. Und natürlich die unzähligen jiddischen Lieder, die beide von ihren Eltern gelernt hatten. Unverzichtbar im Repertoire meines Vaters war dabei »Ich hab’ dich zuviel lieb«, eines der bekanntesten Liebeslieder, das er meiner Mutter auf jeder Familienfeier vorsang.

Während meine Mutter wusste, dass sie nicht mit einer guten Stimme gesegnet war, das aber mit Charme und sprühender guter Laune wettmachte, war mein Vater von der Qualität seiner Stimme überzeugt. Eigentlich wäre er ganz gerne Opernsänger geworden, aber zum Glück ist das der Welt erspart geblieben. Denn bei allen sonstigen Qualitäten meines Vaters – seine Stimme war sicher nicht unbedingt die Erfüllung musischer Träume für die Zuhörer. Aber das focht ihn nicht an, wann immer es ging, beglückte er das Publikum mit einer Kostprobe, von »Tum Balalaika« über »Chiribim Chiribom« bis hin zu »Kalinka«, bei der er sich manchmal so hinreißen ließ, dass er ausgelassen tanzte oder vor lauter Lebensfreude nach russischem Brauch tatsächlich ein Glas an die Wand schmiss.

Auch an jenem Abend war er mit Leidenschaft und viel Schmelz dabei, und so ließ ich ihn seine »Schwarzen Augen« gemeinsam mit Iwuschka zu Ende trällern und wartete, bis auch die Musiker ihre Instrumente für eine kleine Pause beiseitelegten. Dann holte ich tief Luft und fragte völlig unvermittelt: »Papi, du erzählst uns immer alles über deine Filme, über deine Probleme mit Schauspielern, Banken, über komplizierte Verträge und Geschäftspartner. Aber was du uns wirklich noch nie ausführlich erzählt hast, sind deine Erlebnisse während des Krieges. Wie hast du, wie hat deine Familie Hitlers Inferno überlebt?«

Unsere immer ein wenig zu laut sprechenden Familienmitglieder verstummten mit einem Mal. Mein Vater blickte ziemlich konsterniert in die Runde. Schließlich war er gerade in bester Feierlaune gewesen, und da platze ich mit einer so schweren, existenziellen Frage mitten hinein in die bis dahin ausgelassene Runde.

Mein Vater räusperte sich, nahm einen Schluck Wasser und sah meine Mutter fragend an, in ihren Augen nach Zustimmung suchend, ob man so einen fröhlichen Abend nun mit ernsten Ausführungen über das Schicksal seiner Familie fortsetzen sollte. Aber im Judentum liegen Trauer und Freude so nah beieinander, dass es fast schon Bestandteil unserer Lebensphilosophie ist, Erfreuliches mit Unheilvollem zu vermischen. Dennoch war ich mir unsicher, wie der Abend weitergehen würde.

Und dann begann er tatsächlich von den Anfängen der Familie Brauner zu erzählen. Von seinem Vater Moshe, geboren 1892 im schlesischen Bendin, und seiner Mutter Bronja, geborene Brandes. Moshe, so hörten wir, sei ein warmherziger und liebevoller Mensch gewesen, eher klein und von zierlicher Statur, mit klar geschnittenen Gesichtszügen, einer markanten Nase, großen grünen Augen und einem Oberlippenbart, wie ihn auch mein Vater zeitlebens trug. Bronja hingegen habe nur so vor körperlicher Kraft gestrotzt. Geboren 1895 in Odessa, entsprach sie dem Bild dieser kräftigen russischen Frauen, die fest wie ein Fels in der Brandung stehen. Sie sei der Mittelpunkt der Familie gewesen, die Sonne, um die alle kreisten, eine typische jüdische »Mamme« eben. Der Vater verdiente als Holzhändler gut genug, dass die Familie einen gutbürgerlichen Haushalt führen konnte. Mit seinem Kompagnon Meyer Silberstein verstand sich Moshe so gut, dass sie nicht nur beruflich gemeinsame Wege gingen, sondern auch privat. Sie bauten ein großes Holzhaus für ihre beiden Familien, die Silbersteins bewohnten die obere Etage, die Brauners die untere.

»Wir waren nicht reich, aber im Vergleich zu den vielen sehr armen Menschen in Łódź sicher überdurchschnittlich begütert.« Mein Vater erzählte, dass damals über 600000 Menschen in der Stadt lebten, vor allem Arbeiter, die hier, im »Manchester Polens«, unter schwierigen Bedingungen in der Textilindustrie schufteten. Polen, Deutsche und Juden stellten in etwa je ein Drittel der Bevölkerung. Die Lebensbedingungen seien, gerade für die Arbeiter, die nur Hungerlöhne erhielten, sehr hart gewesen. Anstatt in die Schule zu gehen, hätten viele Kinder zu Hause an kleinen Webstühlen gesessen, um für die Familie etwas dazuzuverdienen.

»Wir hatten immer ein offenes Haus. Oma hat Leute aus der Nachbarschaft zum Essen eingeladen, Geld für Arme und Kranke gesammelt. In einem Häuserblock in der Nähe hausten die Menschen unter so elenden Bedingungen, dass viele lungenkrank wurden. Es gab lange nicht einmal eine Kanalisation. Und kaum jemand konnte lesen und schreiben. Auch unser Dienstmädchen Kasia nicht. Sie nahm immer ein Buch in den Park mit und hielt es dann aber verkehrt herum. Und Welvek hat sie immer einen Affen versprochen, auf den wartet er heute noch!« Gelächter in der Runde. Und schon waren wir wieder bei den Anekdoten angelangt.

Solche Anekdoten aus den gemeinsamen und unbeschwerten Kindertagen hatte mir auch Onkel Wolf (in der Familie nur Welvek genannt) immer wieder erzählt. Etwa, wie sich mein Vater vor dem Spiegel im Elternschlafzimmer in Pose warf, um zu überprüfen, ob er nicht vielleicht den nächsten Tarzan geben könnte. Wie er »auf die Schnauze gefallen« war bei dem Versuch, mit gespreizten Beinen auf zwei Ackergäulen balancierend den Westernhelden zu mimen. Und dass er, seltsam eigentlich, auch Willy Fritsch verehrte, wo sie doch sonst verächtlich auf all die Jungs herabgesehen hätten, die Frauen mit schönen Worten erobern wollten statt mit dem rauchenden Colt.

Mein Vater, auch darüber herrschte Einigkeit in den Erzählungen, sei früh durch seine Schlitzohrigkeit und seinen Charme aufgefallen. Während andere Kinder Hausaufgaben machten, klapperte er als Achtjähriger die Lichtspielhäuser von Łódź ab und »bestach« die Filmvorführer mit Schokolade und einem strahlenden Grinsen, damit diese ihm aus dem Negativmaterial der Filmkopien Bilder von Stars wie beispielsweise William Desmond Taylor und Errol Flynn herausschnitten. Dann tauschte er diese 1a-Superhelden gegen drei bis vier weniger bekannte Negative, um sie schließlich meistbietend an weibliche Groupies jedweden Alters zu verkaufen. Von dem Geld, das er dabei verdiente, ging er – natürlich – ins Kino. Täglich. Und sonntags gleich zweimal.

Überhaupt, der Kintopp, wie man damals sagte! Die Deutschen hätten die besten Kinos der Stadt gehabt: »Grand Palace«, »Luna«, »Casino«, »Amore« … Namen, die allein schon wie Verheißungen klangen. Wenn dann das Licht ausging, hier und da noch jemand mit einem Bonbonpapier raschelte, und die ersten Bilder über die Leinwand ruckelten, geriet mein Vater in einen regelrechten Flimmerrausch. Nach der Nachmittagsvorstellung gleich noch in die Abendvorstellung, auch wenn da der gleiche Film gezeigt wurde. Meine Großmutter passte ihn manchmal nach dem Kino ab, um ihm eine schallende Ohrfeige zu verpassen. Weil sie sicher war, dass aus ihrem Sohn nichts werden würde, wegen dieser ewigen Sitzerei vor der Leinwand in einem muffigen Kinosaal. »Muffig war es in den Kinos schon, obwohl in einem, das werde ich nie vergessen, zwischendurch immer ein Herr durch die Reihen lief und mit einer Art Flit-Spritze Veilchenduft versprühte. Ja, so war das damals …«

Mein Vater steigerte sich in einen regelrechten Erzähleifer hinein und wollte im Zuge all dieser Geschichten von uns hören, wer von seinen Geschwistern wohl am schnellsten schwimmen, am rasantesten Skilaufen oder am besten reiten konnte. Und wer von ihnen der Schachmeister war. Wen wundert’s: natürlich immer er! Viele seiner Schwänke, die er nun zum Besten gab, kannten wir, manche nicht. Zweifelsohne lustig und unterhaltsam, aber nicht das, worauf ich gehofft hatte. Ich überlegte gerade, wie ich das filmreife Glorifizieren wieder in andere Bahnen lenken könnte, als mein Vater plötzlich sehr ernst wurde: »Tja. Und dann kamen die Russen. Und dann war es vorbei mit der schönen Kindheit.«

Ehe ich einhaken konnte, sagte mein Vater: »Kinder, habt ihr schon mal auf die Uhr gesehen? Ich denke, wir sollten langsam nach Hause gehen.« Ich war stinksauer und enttäuscht.

Ein paar Monate später ging ich – wie jeden Sonntag – zum Mittagessen zu meinen Eltern in die Koenigsallee. Mein Vater saß am Küchentisch, einem seiner Lieblingsplätze im Haus, gebeugt über einen Stapel Papiere. »Du wolltest doch wissen, was damals passiert ist. Hier steht alles drin.«

Ich machte mir einen Kaffee und setzte mich zu ihm an den Tisch. Mein Vater schob den Stapel zu mir herüber. Er bestand aus unzähligen eng mit Schreibmaschine beschriebenen Blättern. Ich las: »Chronik der Familie Brauner. Niedergeschrieben von unserem Vater, Moshe Brauner.« Darunter standen zwei Sätze: »Man kann ein Volk aufgrund begangener Verbrechen Einzelner nicht verurteilen. Mein Leben hat mir gezeigt, dass es in jeder Nation gute und schlechte Menschen gibt.«

Mein Vater nach dem Krieg auf dem Kurfürstendamm in Berlin.

TEIL IÜberleben

Wenn ich jeden Tag daran denken würde, dass die Nazis unsere Familien umgebracht haben, dann müsste ich mich auch umbringen. Oder ich hätte keine Familie gründen dürfen. Denn mit diesen Gedanken hätte ich meine Kinder vergiftet.

Ich konnte die Welt damals nicht ändern, und ich kann sie heute nicht ändern. Die Welt ist grausam. Aber ich bin immer Optimist und voller Hoffnung geblieben.

Meine Mutter, Maria Brauner

Unbeschwerte Kindheit in Łódź – mein Vater (rechts) und seine Geschwister Wolf, Fela und Ida (von links nach rechts). Der jüngste Sohn der Familie, David, kam erst 1930 auf die Welt.

KAPITEL 1»Es wird sehr schlimm für Sie werden.«

Am 1. September 1939, einem Freitag, begann im Morgengrauen der deutsche Überfall auf Polen. Nur eine Woche später war Łódź von der Wehrmacht besetzt.

Mit dem Einmarsch trat ein geheimes Zusatzprotokoll in Kraft, das Polen in eine deutsche und eine russische Einflusssphäre teilte – mit dem Ziel, es von der politischen Landkarte zu radieren. Das geheime Zusatzprotokoll vom 23. August 1939 war inoffizieller Bestandteil des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes. Die »territorial-politische Umgestaltung«, wie es darin euphemistisch hieß, bedeutete für die Zweite Republik Polen eine erneute Teilung. Weite Teile Westpolens sollten an das Deutsche Reich fallen, ostpolnische Gebiete an die Sowjetunion.

Noch vor dem Einmarsch ließ Hitler Brandbomben auf verschiedene Städte werfen, wichtige Verkehrsknotenpunkte und Bahngleise zerstören. Mein Großvater schreibt:

Man hat an diesem Tag den Krieg schon in der Luft gefühlt. Wir fuhren gerade mit der Straßenbahn, als Alarm geschlagen wurde. Alle stiegen aus und liefen in einen Hof. Wir haben gesehen, wie Flugzeuge über uns kreisten, aber nicht ernsthaft gedacht, dass es sich um deutsche handeln könnte. Einen Tag später brannten die ersten Straßenzüge in Łódź.

Meine Großeltern erlebten den Kriegsbeginn in Helenówek, einer Siedlung im Norden von Łódź, wo sie jedes Jahr über die Sommermonate eine Wohnung im Grünen gemietet hatten. Trotz des Alarms und der dröhnenden Flugzeugmotoren setzten Moshe, Bronja und ihre Kinder Ida, Fela und David ihre Fahrt mit der Straßenbahn fort. Denn spät abends sollten auch ihre beiden Ältesten, Artur und Wolf, im Sommerhäuschen eintreffen.

Bereits am 2. September gab es erste größere Bombenangriffe auf Łódź. Am Dienstag wurde im Radio vermeldet, die polnische Armee habe Hunderte deutsche Soldaten gefangengenommen, alles werde sich zum Guten wenden. Doch schnell machten Gerüchte die Runde, dass die Deutschen Kutno und Radomsk eingenommen hätten und in Pabianice, rund zwanzig Kilometer südwestlich von Łódź entfernt, bereits gekämpft werde. Auch von Norden her rücke die Wehrmacht auf die Stadt vor.

Am frühen Abend beschlossen wir, in die Stadt zurückzufahren. Wolf wollte am nächsten Tag nachkommen. Die Straßenbahn war heillos überfüllt, für die Fahrt, die normalerweise eine gute Stunde dauerte, brauchten wir diesmal fast sechs. Immer wieder gab es Alarm, kam alles zum Stillstand. In der ganzen Stadt herrschte Finsternis. Gegen ein Uhr fielen wir völlig erschlagen in unsere Betten. Zwei Stunden später haben wir Lärm und Geschrei auf den Straßen vernommen, die ersten Menschen flohen mit ihrem Hab und Gut aus der Stadt, in die wir gerade erst zurückgekommen waren. Auch meine Frau rief, wir sollten unsere Sachen packen und gehen. Nur – wohin? Außerdem war Wolf noch nicht hier. Am nächsten Tag brannten die ersten Fabriken.

Immer wieder peitschten Schüsse durch die Luft, wir hörten die Artillerie schießen und liefen in den Keller. Die ganze Nacht von Donnerstag auf Freitag haben beide Seiten so stark geschossen, dass die Häuser zu zittern begannen. Und die ganze Nacht verbrachten wir mit den Kindern in Schrecken und Angst.

Viele Bewohner von Łódź flohen in diesen ersten Tagen Richtung Warschau, während von dort Flüchtlinge nach Süden strömten. Sie gerieten genau zwischen die Fronten und immer wieder unter Tieffliegerbeschuss. Auf den Straßen herrschte heilloses Chaos, Menschen, Pferdegespanne, Militär, es war kein Durchkommen.

Auch meine Großeltern überlegten, was zu tun war. Bronja wollte nach Russland, zu ihren Verwandten, doch mein Großvater war der Meinung, so schlimm werde es schon nicht werden. Das Leben muss doch weitergehen, schreibt er. Außerdem hatten gerade Deutsche und Juden in der Stadt lange in friedlicher Koexistenz gelebt. Probleme hatten er und seine Familie eher mit den Polen gehabt. Die meisten Kunden meines Großvaters waren Deutsche, Industrielle, an die er Holz lieferte, er galt als zuverlässig und gut beleumundet, nannte einige »Volksdeutsche« Freunde. Ja, das Leben würde weitergehen. Zumal die Tage der unmittelbaren Bedrohung durch Bomben und Artillerie, die Nächte, die sie in Angst und Schrecken verbracht hatten, bald zu Ende waren.

Bis im Oktober 1939 das sogenannte Generalgouvernement und der neue Reichsgau Wartheland geschaffen waren, stand die Stadt unter Militärverwaltung. Hitler hatte von Anfang an von seinen Generälen gefordert, der Feldzug gegen Polen müsse mit »größtmöglicher Härte« gegenüber der Zivilbevölkerung geführt werden. Man müsse »sein Herz verschließen gegen Mitleid«, die »Vernichtung Polens« stehe im Vordergrund.[1] Tatsächlich begannen gleich mit dem Einmarsch der Deutschen die ersten Schikanen gegenüber der Bevölkerung. Es kam zu Gewalt, Demütigungen, Plünderungen, von denen Polen und Juden zunächst gleichermaßen betroffen waren. In den Straßen und Gassen von Łódź kündeten Anschläge und Plakate von den Regeln der neuen Machthaber. Vom 18. September an traten dann verschiedene Verordnungen in Kraft, die vor allem das Leben der jüdischen Bevölkerung einschränkten und sie Stück für Stück vom wirtschaftlichen Leben ausschlossen. So wurden jüdische Bankkonten eingefroren, Bargeldbesitz auf zweitausend Złoty beschränkt, eine nächtliche Ausgangssperre zwischen neun Uhr abends und fünf Uhr morgens verhängt, der Besitz von Kraftfahrzeugen und Rundfunkgeräten verboten und von Januar 1940 an die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Geschäfte wurden demoliert, Betriebe schrittweise »arisiert«, Rohstoffe und Waren beschlagnahmt und ins »Reich« gebracht. Jüdische Gottesdienste oder andere Feierlichkeiten galten fortan als »gesetzwidrig«.[2]

Am jüdischen Neujahrsfeiertag Rosch ha-Schana [13. und 14. September 1939] haben wir trotzdem heimlich auf dem Dachboden gebetet und sogar den Schofar geblasen [ein Widderhorn, das die Gläubigen an ihre moralischen Pflichten erinnert]. Wolf hat aufgepasst, dass keine deutschen Soldaten zu sehen waren, denn es war streng verboten, dass sich mehr als drei Personen zusammenfinden. Hinterher gab es Gefillte Fisch und Weißbrot.

Es sollte für lange Zeit das letzte Festmahl dieser Art bleiben. Denn die Versorgungslage war schwierig, es fehlte in der ganzen Stadt an Waren, vor allem an Brot. Fela und Ida, damals vierzehn und zwölf Jahre alt, standen trotz Ausgangssperre einmal die ganze Nacht in einem christlichen Viertel vor einer Bäckerei an, um wenigstens ein paar Pfund Brot zu ergattern. Als sie es bis kurz vor die Ladentür geschafft hatten, kam eine Nachbarin vorbei, die sie einem Ordner mit Hakenkreuzbinde als Jüdinnen meldete. Die Mädchen hatten großes Glück, denn die Verletzung der Ausgangssperre konnte mit dem Tod geahndet werden.

Man hat sie mit Schlägen aus der Schlange vertrieben, und sie kamen verweint, hungrig und halb erfroren nach Hause. Es hat mir das Herz zerrissen, die Kinder so sehen zu müssen.

Mein Großvater entschied sich, einen Bekannten aufzusuchen, einen »Volksdeutschen«, der in Radogoszcz nördlich des Zentrums eine Ziegelfabrik besaß, die Moshe immer wieder mit Holz beliefert hatte. Das Ehepaar Lange saß gerade beim Frühstück.

Als ich wie ein armer Mann in der Tür zum Speisezimmer stehen blieb, sagte Lange: ›Nur herein, was bringen Sie Gutes, lieber Brauner?‹ – ›Nichts Gutes, nur Schlechtes.‹ Ich erzählte ihm die Geschichte mit den Mädchen und fragte ihn, warum es zu solchen Zwischenfällen komme, wo wir doch jahrelang friedlich nebeneinander gelebt hätten. Mussten wir wirklich hungern, nur weil wir Juden waren? Kein einziger Deutscher habe mir etwas vorzuwerfen. Da stand Frau Lange auf, ging in die Küche und kam mit einem selbstgebackenen Brot zurück, das sie in eine kleine Kiste mit einem Tuch gelegt hatte, damit niemand es bemerkte. Als ich ihr etwas Geld dafür geben wollte, lehnte sie empört ab.

Auch ein anderer Geschäftspartner half aus, wo es nur ging. Mit einem Sack Kohlköpfen oder Kartoffeln, mit Mehl, etwas Butter und einmal sogar mit einer Gans. Auch mit Brennholz, was absurd genug klingt, wenn man eigentlich über einen Holzhandel verfügt. Doch seit Oktober 1939 hatten alle jüdischen Inhaber von Holzlagern – und davon gab es damals in Łódź und Umgebung weit über hundert – ihren Bestand zu registrieren und abzugeben. Um diesen Bestand exakt erfassen zu lassen, brauchten die Deutschen einen Vertrauensmann. Durch Fürsprache seiner Geschäftspartner bekam Moshe für einige Wochen bezahlte Arbeit, bis auch die letzte Holzfirma arisiert war. Einer seiner ehemaligen Kunden, ein Herr Maertens, sagte damals zu ihm: »Ich gebe Ihnen einen Rat. Nehmen Sie Ihre Frau und Ihre Kinder und verlassen Sie Polen. Es wird sehr schlimm für Sie werden.« Aber noch immer wollte mein Großvater nichts davon hören.

Vom 5. Oktober an wurden Juden, aber auch Polen – politische Aktivisten, Geistliche, Künstler und Akademiker – zu Arbeitseinsätzen zusammengetrieben. Diese »Judenkolonnen« wurden unter Schlägen zu schweren körperlichen Tätigkeiten gezwungen, manchmal ging es aber vor allem darum, sie zu demütigen.

Deutsche Streifen gingen von Haus zu Haus und holten die Männer ab. Auch Artur haben sie geholt, Wolf haben sie nicht gefunden, er hatte sich versteckt. Sie wurden auf einen Hof geführt, wo schon Lastwagen standen, mit vielen Männern dicht gedrängt auf der Ladefläche. Einige Frauen schrien voller Verzweiflung, fielen auf die Knie und bettelten um das Leben ihrer Männer und Söhne. Die Soldaten drohten, auf sie zu schießen, wenn sie nicht verschwinden würden. Artur und die anderen wurden in eine Kaserne gebracht und mussten sich in Dreierreihen aufstellen. Dann wurden sie in Gruppen von dreißig Leuten zur Arbeit geführt. Sie mussten Stroh zusammenfegen. Und als sie fertig waren, kam ein Lkw und kippte eine neue Fuhre Stroh auf den Boden. Die Polen, die das sahen, standen lachend herum und machten Witze. Andere mussten Gräben ausheben, teils mit bloßen Händen, wofür, wussten wir damals nicht.

Vier Wochen später musste jeder Jude in der Stadt – nun »Litzmannstadt« genannt – eine weiße Armbinde mit blauem Davidstern tragen, die später vom gelben Stern abgelöst wurde, gut sichtbar aufgenäht auf Außen- und Innenseite der Kleidung. Eine Verordnung, die in weiten Teilen des übrigen »Reichs« erst im September 1941 in Kraft trat.

Am 9. November gab es die ersten öffentlichen Hinrichtungen am Galgen, die Synagogen gingen in Flammen auf, die ersten Deportationen begannen. Für meinen Vater, damals 21 Jahre alt, brachte die Kennzeichnungspflicht das Fass zum Überlaufen. Diese Demütigung wollte er nicht hinnehmen, diesen »Schandfleck« am Arm nicht tragen. Schon in den Jahren vor dem Krieg hatten er und seine Clique sich Gedanken über ihre Zukunft gemacht. Polen, überhaupt weite Teile Europas, schienen vergiftet von Antisemitismus. Sie diskutierten über den Spagat zwischen Assimilation und jüdischem Glauben, zwischen bürgerlichen und zionistischen Idealen, über die Frage, ob ein eigener jüdischer Staat nicht den Weg in die Zukunft weisen könnte. Mein Vater hatte 1937 sogar an einer Expedition teilgenommen, um Möglichkeiten dafür im Nahen Osten auszuloten. Dieser Fluchtpunkt schien nun Lichtjahre entfernt, nicht mehr als eine Utopie. Stattdessen schmiedeten er und einige seiner Freunde nun Pläne, wie sie Richtung Osten, hinter die sogenannte Demarkationslinie gelangen konnten. Dort würde es Freiheit und Frieden geben, nicht Terror und Judendiskriminierung, so hofften sie.

Mein Vater in unbeschwerten Zeiten beim Skilaufen in Zakopane.

Seit dem Überschreiten der polnischen Ostgrenze durch die Rote Armee gab es für Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen wollten, erstmals eine Alternative zur deutschen Besatzungswirklichkeit. Für die Polen bestand seit der Teilung kaum ein Unterschied, sie waren im Westen vom Feind besetzt und im Osten ebenso. Für die jüdische Bevölkerung war es ein Unterschied zwischen Leben und Tod.[3]

In einem weiteren geheimen Zusatzprotokoll vom 4. Oktober hatten sich Hitler und Stalin auf den endgültigen Grenzverlauf geeinigt. Die Aufteilung verlief grob entlang der Flüsse Weichsel, San, Bug, Narew und Pissa.

Mit seiner Clique ging mein Vater nicht nur zum Schwimmen, man diskutierte auch über eine Zukunft jenseits von Europa.

Im Morgengrauen brach Artur auf. Mit speziell vorbereiteten Stiefeln, zwischen deren Sohlen er etwas Geld und einige Goldmünzen versteckt hatte. Während der ganzen Nacht hat keiner in der Familie ein Auge geschlossen. Meine Frau hat bittere Tränen vergossen, da sie glaubte, dass sie ihn niemals wiedersehen würde. Artur hat sie und uns alle laufend beruhigt, dass es ihm schon gelingen wird, auf die russische Seite zu flüchten und dass er uns dann alle benachrichtigen und herüberholen werde. Wir haben ihm vom Fenster aus lange nachgesehen, wie er und seine Freunde die Straße hinabliefen und verschwanden.

Einige Tage später, mein Großvater spielte gerade mit Wolf und einem Bekannten Kapitsch (heute als Sechsundsechzig bekannt), kam ein Nachbar vorbei. Ob er schon gehört hätte, dass einige junge Männer bei dem gemeinsamen Versuch, das Flüsschen San zu überqueren, entdeckt und erschossen worden seien? Bei einem habe man Geld in den Stiefeln gefunden.

Meine Mutter, ihre Schwester Julia und ihr Bruder Nathan vor dem Krieg in Lemberg.

KAPITEL 2»Wartet nur, bis die Deutschen kommen, dann wird es uns viel besser gehen.«

Von meiner Mutter hatte ich den Satz: »Damit war unsere Kindheit zu Ende« auch schon gehört. Auch wenn sie gänzlich andere Erinnerungen an das Jahr 1939 hat.

Meine Mutter, Theresa Albert, wurde am 1. April 1925 in Lwów geboren, das damals zu Polen gehörte und heute zur Ukraine (Lwiw). Die Stadt, die vor dem Krieg oft als das »Jerusalem des Ostens« bezeichnet wurde, war das kulturelle Zentrum Galiziens. Über Jahrhunderte war sie ein Schmelztiegel verschiedener Ethnien – und aufgrund ihrer Lage immer wieder Schauplatz erbitterter Kämpfe. 1772, nach der ersten Teilung Polens, fiel die Stadt an die Habsburger, die »Lemberg« zur Hauptstadt des Königreichs Galizien und Lodomerien machten. Sie war Sitz des k. und k. Statthalters, die Amtssprache war Deutsch, später kam Polnisch dazu.

Während des Ersten Weltkriegs wurde die Stadt hochgerüstet, sie sollte ein Bollwerk sein zwischen Österreich-Ungarn und dem Russischen Zarenreich. Doch die Stadt fiel bereits Ende August 1914, fast bis zum Ende des Krieges stand sie unter russischer Besatzung. In den Nachkriegswirren, nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie und im Schwebezustand nach der Gründung der Westukrainischen Volksrepublik, die Lemberg zur Hauptstadt haben sollte, eroberten polnische Truppen die Stadt. Nach nur wenigen Tagen kam es vom 22. bis zum 24. November zu einem ersten Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung der Stadt. Der »Morgenthau-Report« aus dem Jahr 1919 spricht von 64 Toten, 38 Häuser wurden zerstört, die Synagoge in Brand gesetzt. Zahllose Menschen jüdischen Glaubens wurden verschleppt und in Haft genommen.[1] Der Gewaltakt wirkte lange nach und beschädigte das Zusammenleben der verschiedenen Religionen und Volksgruppen, die sich bis dahin eher durch eine übernationale, habsburgische Identität definiert hatten. Nun aber flackerten die Ressentiments immer wieder auf, äußerten sich in kleinen Schikanen gegen die jüdische Bevölkerung, die damals immerhin ein Drittel der Einwohner ausmachte. Hin und wieder kam es auch zu offener Gewalt.

Meine Mutter wuchs in einer Zeit auf, als die Stadt bereits Teil der Zweiten Polnischen Republik war. Einer Zeit, in der durch den »kleinen Vertrag von Versailles« – ein bilaterales Abkommen zwischen Polen und den Alliierten – auch der Umgang des neuen Staates mit Minderheiten geregelt war. Zumindest theoretisch. Denn faktisch war die Zwischenkriegszeit in ganz Europa von stark nationalistischen Tendenzen geprägt, Polen war da keine Ausnahme, und der Völkerbund verfügte noch nicht über die Mittel, die Einhaltung von Vertragsklauseln durchzusetzen.

Für meine Mutter waren die Jahre bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs dennoch ihre schönsten und glücklichsten. Sie bekam zunächst wenig mit von den Ressentiments der Nachbarn, denen ihre Eltern Henryk und Anna ausgesetzt waren. »Aber mit der Zeit wurde es immer schwieriger. Ich kann mich gut daran erinnern, dass der Bruder meiner Mutter, der musikalisch sehr begabt war, so gerne studieren wollte, aber es war unmöglich für ihn, einen Studienplatz zu bekommen. Einfach nur weil er Jude war. Alle Tanten und Onkel haben sich zusammengesetzt und nach einer Möglichkeit gesucht, ihn nach Amerika zu schicken, damit er sich seinen größten Wunsch erfüllen kann.«

Damals, Mitte der 1930er Jahre, waren die Universitäten eine besondere Brutstätte des Antisemitismus, wo nationalistische Studentenorganisationen teils erfolgreich eine Zugangsbeschränkung für Juden einforderten – den »numerus nullus« – und gewaltsam die Segregation der verbliebenen jüdischen Studenten von den Christen durchsetzten; sie saßen fortan auf »Ghetto-Bänken«.[2] Auch meine Mutter erinnerte sich daran, dass die polnischen Burschenschafter mit ihren grünen oder blauen Samtmützen besonders gern Juden auflauerten und sie zusammenschlugen. »Einfach so aus Spaß! Und das war zu ganz normalen Zeiten, also lange vor dem Krieg. Ich kann mich erinnern, dass auch mein Vater einmal mit blutender Nase nach Hause kam. Sie haben ihn mit einem Stock ins Gesicht geschlagen.«

Die Familie wohnte im Zentrum der Stadt, in der Kochanowskiego Nr. 50, einer Straße mit alten Wohnhäusern aus der k. und k.-Zeit. Meine Mutter war das Nesthäkchen, ihre Schwester Julia war 1919 auf die Welt gekommen, der Bruder Ephraim Nathan in den Jahren zwischen 1920 und 1923, dazu sind leider keine genauen Daten mehr überliefert.

Vater Henryk, ein sehr musischer Mensch, war künstlerischer Leiter des Theaters »Colosseum« in der Hermann-Passage. Ein prachtvoller Jugendstilbau mit über tausend Plätzen, errichtet in den Jahren 1898 bis 1900 und für mehr als vierzig Jahre eines der kulturellen Zentren der Stadt. Hier gastierten Varietékünstler und Operettenstars aus aller Welt, das Highlight 1933 war ein Auftritt von Pesach Burstein, einem der berühmtesten Interpreten jiddischer Lieder. Henryk hat im Theater manchmal auch an den Bühnenbildern mitgewirkt, und hin und wieder bekam er daher Aufträge als Kunstmaler außerhalb des Theaters. In einem Interview, das ich für Steven Spielbergs USC Shoah Foundation mit meiner Mutter führte, erzählte sie: »Die Polen waren ja sehr katholisch, so katholisch wie kein anderes Volk, und jede paar hundert Meter standen auf der Landstraße kleine Häuschen mit Madonnen – ich glaube, man nennt sie ›Kaplica‹. Dafür wurde mein Vater immer wieder geholt, um die Fresken neu auszumalen.«

Jeden Morgen setzte sich Henryk ans Klavier, und wenn seine Kinder um halb acht aus dem Haus gingen, hallten die Klänge seines Spiels noch nach, bis sie in die Parallelstraße einbogen. Hier, in der Zelena-Straße, befand sich die Grundschule, auf die meine Mutter in den ersten Jahren ging, und auch die Handelsschule, die ihre Schwester Julia später besuchte. Julia war das große Vorbild: bildhübsch und blitzgescheit, eine, der alles beinahe spielerisch zufiel, während meine Mutter um manches kämpfen musste. Als sie »schon einen gewissen Verstand aufweisen konnte«, wie sie immer sagte, habe sie eines Tages festgestellt, dass in der gesamten Wohnung nur Porträts von Julia aufgehängt waren – weil sie so schön war, während von ihr selbst nicht mal ein Foto auf dem Klavier gestanden habe. »Da habe ich gewusst, dass ich sehr an mir arbeiten muss, um meine guten Charaktereigenschaften hervorzuholen, um sozusagen durch innere Schönheit gut durch die Runden des Lebens zu kommen.«

Nichts beschreibt das Wesen meiner Mutter besser als diese Erkenntnis, die bis zum Tage ihres Todes die wichtigste Maxime ihres Lebens war, an der sie sich – vor allem anderen Menschen gegenüber – immer orientiert hat. Wenn es nicht gut genug ist, dann musst du mit deiner eigenen Kraft dafür sorgen, dass es eben gut wird.

In der Geschwisterhierarchie ganz oben stand aber der Bruder. Ein Sohn ist in einer jüdischen Familie immer etwas ganz Besonderes. »Wenn ein Sohn geboren wird, da weiß man genau, der Kaddisch ist da«, erzählte meine Mutter. Kaddisch ist eine Lobpreisung G’ttes, ein Gebet, das in der jüdischen Religion eine ganz besondere Bedeutung hat. Dabei räumt das Judentum gerade der Frau eine besondere Stellung ein. Die jüdische »Mamme« ist Dreh- und Angelpunkt der Familie, die Zugehörigkeit zum Judentum wird über die Mutter an die nachfolgenden Generationen weitergegeben, nicht über den Vater. Der Talmud ist voll von Lobpreisungen über Frauen, über ihren starken Glauben, ihre Rechtschaffenheit, ihren Scharfsinn, ihre Schlagfertigkeit und ihr Mitgefühl. Und am Schabbat sind es die Frauen, die am Freitagabend vor Sonnenuntergang die Kerzen anzünden, Symbol für den häuslichen Frieden.

Ähnlich wie in der Familie Albert gab es auch bei uns – eine Generation später – diese Form der Hierarchie, obwohl meine Mutter und ich zumindest nach meiner Pubertät tief miteinander verbunden waren, die berühmten besten Freundinnen, die Glück und Erwartungen, Kummer und Sorgen, Hoffnungen und Wünsche miteinander teilten. Aber meine Brüder waren immer ein bisschen besonderer als meine Schwester und ich. Während zuerst Fela und später dann auch ich auf vermeintlich erlesene Internate in die Schweiz geschickt wurden (abgeschoben, wie wir meinten!), verhätschelten meine Eltern Henry und Sammy weiter in Berlin. Und als ich Jahre später schwanger war – zur Unzeit, wie meine Mutter meinte, und dann auch noch Zwillinge –, war erst alles gut, als sie erfuhr, dass es zwei Jungs werden würden.

Weil an ihren Bruder Ephraim Nathan ohnehin niemand heranreichte, und auch Julia etwas über den Dingen schwebte, musste meine Mutter versuchen, sich auf andere Weise »Fleißsternchen« zu verdienen. Und da dies offenbar zu Hause ganz gut klappte, setzte sie dieses Prinzip auch in der Schule ein. »Ich war nicht besonders gut in der Schule, geliebt habe ich nur Sport, Handarbeiten und eventuell noch Geschichte. Aber Mathematik, Biologie, überhaupt Naturwissenschaften – das hasste ich alles. Die einzige Ausnahme war der Unterricht bei Frau Sachitziky, die ich sehr mochte. Wenn ich sie morgens kommen sah, war ich glücklich, ihr mit meinem blauen Faltenrock und dem blauen Blouson mit Marinekragen und weißen aufgenähten Bändern entgegenzulaufen und ihre Tasche zu tragen. Mit solchen kleinen Gesten habe ich mich beliebt gemacht und meinte, dass ich dann weniger lernen müsste. Das hat aber nicht immer geklappt, schon gar nicht später auf dem Gymnasium. Und da brachen dann ja noch einmal ganz neue Zeiten an.« Diese neuen Zeiten, das war der Einmarsch der Russen.

Im September 1939 war die Stadt zunächst von der Wehrmacht eingenommen worden. Doch infolge der sowjetischen Besetzung Ostpolens und wie in den geheimen Zusatzprotokollen des Hitler-Stalin-Pakts vereinbart, zogen sich die Deutschen zurück, Ostgalizien mit Lwów und Wolhynien im Norden wurden in die Ukrainische Sowjetrepublik (Ukrainische SSR) eingegliedert.