14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

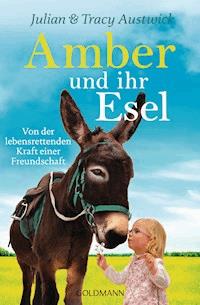

Als Shocks, der Esel, auf einer irischen Farm seinem Schicksal überlassen wurde, war es fraglich, ob er sich jemals wieder erholen würde. Als Amber mit nur 26 Wochen als Frühchen zur Welt kam, war auch ihr Schicksal ungewiss. Ein Luftröhrenschnitt rettete ihr Leben, doch die Ärzte teilten Julian und Tracy Austwick mit, dass ihre Tochter nie würde sprechen können. Später stellte sich heraus, dass sie außerdem an Kinderlähmung litt. Die Austwicks waren verzweifelt. Irgendwann griffen sie nach einem letzten Strohhalm und brachten ihre Tochter in ein Esel-Therapiezentrum, wo das Unglaubliche geschah: Die kleine Amber und der Esel Shocks begegneten sich wie Seelenverwandte und halfen einander, ihre Verletzungen zu heilen. Dank Shocks kann Amber heute sprechen und laufen, und auch der Esel ist mittlerweile gesund und voller Lebensmut. Es ist die bewegende Geschichte einer einzigartigen Freundschaft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Das Buch

Als Shocks, der Esel, auf einer Farm in Irland gefunden wurde, war er mehr tot als lebendig. Es war der schlimmste Fall von Vernachlässigung, den die Tierschutzorganisation The Donkey Sanctuary je erlebt hatte. Als Amber mit nur 26 Wochen als Frühchen zur Welt kam, musste ihr sofort ein Luftröhrenschnitt gesetzt werden. Die Ärzte teilten den Eltern Julian und Tracy Austwick mit, dass ihre Tochter vielleicht nie würde sprechen können. Wenig später kam der nächste Schlag – die Kleine litt außerdem an zerebraler Kinderlähmung. Die schmerzhafte medizinische Behandlung führte dazu, dass Amber anfing, sich vor Menschen zu fürchten. Julian und Tracy hatten Angst, dass Amber – anders als ihre Zwillingsschwester Hope – nie in der Lage sein würde, ein normales Leben zu führen.

Die Wege von Amber und Shocks kreuzten sich, als die Eltern nach einem letzten Strohhalm griffen und ihre Tochter ins eselgestützte Therapiezentrum nach Birmingham brachten. Die beiden verliebten sich auf der Stelle ineinander. Zwei Seelenverwandte hatten sich gefunden und heilten mit der Zeit gegenseitig ihre Wunden. Amber und Shocks wurden beide stärker und selbstbewusster und lernten, Menschen wieder zu vertrauen.

Die bewegende Geschichte von Amber und Shocks ist ein eindrucksvolles Beispiel für die heilende Kraft der Freundschaft.

JULIAN & TRACY AUSTWICK

mit Ruth Kelly

Amberund ihr Esel

Von der lebensrettenden Krafteiner Freundschaft

Aus dem Englischenvon Maren Klostermann

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel»Amber’s Donkey. How a little girl and a donkey healed each other«bei Ebury Press, an imprint of Ebury Publishing,part of the Penguin Random House Group, London.

Bildnachweis (Fotos in Reihenfolge):© The Donkey Sanctuary: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18;© Julian Austwick: 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.

1. AuflageDeutsche Erstveröffentlichung April 2016Copyright © 2016 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,in Anlehnung an die Gestaltung des englischen Originalmotivs(Coverfoto: © Julian and Tracy Austwick;Umschlagdesign: Two Associates; FinePic®, München)Eselillustration im Innenteil: © istockphoto / ELIKACopyright © der Originalausgabe 2016 published by arrangementwith Julian Austwick, Tracy Austwick and Ruth KellyDieses Werk wurde vermittelt durch dieLiterarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.Lektorat: Doreen FröhlichDF · Herstellung: Str.Satz: DTP Service Apel, HannoverISBN: 978-3-641-18808-5V001www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:

Inhalt

Dem Tod überlassen

Zwei auf einen Schlag

Ein ungeschliffener Diamant

Im Galopp zur Genesung

Freude und Verzweiflung

Das ABC der Krankenpflege

Die Narben bleiben

Welten voneinander entfernt

In der Eselschule

Eine verlorene Schlacht

Ein Silberstreif am Horizont

An den Grenzen der Belastbarkeit

Ein Stück Freiheit

Zwerg und Riese

Der Durchbruch

Beste Freunde

Erste Schritte

Einer von den »Jungs«

Eine grausame Welt

Amber findet ihre Stimme

Endlich doch noch Zwillinge

Stabiles Mädchen

Ein herber Rückschlag

Wieder am Anfang

Shocks, der Retter

Wieder auf den Beinen

Held des Tages

Wie Sie helfen können

Danksagung

Bilder von Amber und Shocks

Dem Tod überlassen

»Oh mein Gott.«

Sinead O’Connell, die Mitarbeiterin der Tierschutzorganisation Donkey Sanctuary, konnte nicht glauben, was sie sah.

Versteckt am anderen Ende des verwilderten Gartens stand ein Esel mit grauenhaften Verletzungen am Hals.

Er war hundert Meter von der Straße entfernt, aber Sinead konnte deutlich das Blut erkennen, das aus den tiefen Wunden sickerte. Das arme Tier taumelte, halb im Delirium vor Schmerz.

»Wir brauchen hier sofort die Gardaí – die irische Polizei«, gab sie per Funk an die Zentrale durch, um Verstärkung anzufordern.

Sie wusste, dass Tierschutzmitarbeiter, die misshandelte Esel retten wollen, ein privates Grundstück nur in Begleitung eines Polizeibeamten betreten durften, deshalb musste sie jetzt einfach ausharren, bis die Verstärkung eintraf. Es war ein bitterkalter Tag im Januar 2010. Sinead zog den Reißverschluss ihrer Fleecejacke hoch und wickelte sich den Schal fest um den Hals.

Dem armen Esel musste unglaublich kalt sein. Esel sind zwar sehr robuste Tiere, geschaffen für ein Leben im Freien, aber ein Blutverlust aus derartigen Wunden ließ die Körpertemperatur stark abfallen.

Es würde eine Weile dauern, bis die Polizei eintraf, denn Sinead saß hier mitten im Nirgendwo – in einem winzigen Nest auf dem Lande, etwa eine halbe Autostunde entfernt von der irischen Hafenstadt Galway. Die Eselhilfe hatte am Abend zuvor einen Hinweis aus der Bevölkerung erhalten. Die Anruferin – eine Frau, die ihren Namen nicht nennen wollte – hatte berichtet, dass der Esel an einen Pfahl angepflockt sei und sehr elend aussehe. Sinead konnte kein Seil erkennen, wahrscheinlich war es über Nacht entfernt worden.

Sie spürte, wie es ihr kalt über den Rücken lief, und es war nicht nur die Kälte, die ihr zusetzte – sie hasste es, zu Fällen wie diesem gerufen zu werden.

Die meisten der aus schlechter Haltung geretteten Esel – das sind fast 4500 – stammen aus Irland. Die Iren glauben, dass es Glück bringt, einen Esel auf ihrem Land zu haben, und so werden viele Esel angeschafft, die dann praktisch ihrem Schicksal überlassen werden und auf irgendjemandes Hinterhof »verrotten«.

Sinead warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Es war mittlerweile 14:53 Uhr. Sie blies sich in die Hände, um sie zu wärmen, und steckte sie dann unter die Achseln. Kurz darauf tauchte ein Polizeiwagen auf.

»Was liegt an?«, fragte der Polizist und kletterte aus seinem Geländewagen. Aus seinem Walkie-Talkie drang ein lautes, quäkendes Stimmengewirr. Er stellte es leise, um sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren.

Sinead musste nichts erklären, sondern nur auf den Esel deuten.

Angewidert schüttelte der Polizist den Kopf. Er war ein junger Kerl, Mitte bis Ende zwanzig, mit einem draufgängerischen Grinsen.

»Na, mal sehen, was die zu ihrer Verteidigung zu sagen haben«, verkündete er und steuerte die Haustür an. Sinead wusste aus Erfahrung, dass man nie vorhersagen konnte, wie solche Situationen verliefen. Manche Besitzer rechtfertigten oder entschuldigten sich, andere reagierten so aggressiv, dass man Verstärkung brauchte.

Von der Haustür blätterte die Farbe ab. Eine Klingel gab es nicht, also verlegte sich der Polizist auf mehrmaliges lautes Klopfen. Sie traten beide einen Schritt zurück und wappneten sich.

»Ja?« Eine Frau mittleren Alters öffnete die Tür, ließ aber die Kette vor, sodass nur eine Hälfte ihres Gesichts zu sehen war.

»Ist das Ihr Esel da draußen im Garten?«, fragte der Polizist.

»Ja«, antwortete die Frau in abwehrendem Ton.

»Wir haben Grund zu der Annahme, dass er misshandelt wurde und möchten uns das gern einmal genauer ansehen. Dürfen wir hereinkommen?«, fragte der Beamte höflich, aber bestimmt.

Die Frau starrte sie einen Moment lang an. Ohne ein Wort zu sagen, schloss sie die Tür und riss sie dann weit auf, nachdem sie die Kette gelöst hatte.

Der Geruch traf Sinead wie ein Keulenschlag. Es miefte nach schmutzigen Abfalleimern oder unabgewaschenem Geschirr – nach faulenden Essensresten auf jeden Fall –, und abgestandener Zigarettenrauch mischte sich auch darunter. Der Geruch kam in Wellen. Bei jedem zweiten oder dritten Atemzug wurde Sinead von einer üblen Duftschwade getroffen. Schützend hielt sie eine Hand über die Nase, als sie in den Flur trat.

»Wir wussten nicht, dass es ihm so schlecht ging. Wir haben versucht, ihm zu helfen …«, brabbelte die Frau in ihrem breiten regionalen Akzent.

Bei genauerem Hinsehen schätzte Sinead sie auf Mitte vierzig. Sie trug einen wadenlangen grünen Kordrock, der an der Taille sehr eng saß und sich dann über ihrem Bauch bauschte. In den Rock hatte sie eine cremefarbene Bluse gesteckt, und darüber trug sie eine dicke dunkelblaue Strickjacke. Das grau melierte Haar war fettig und hing ihr strähnig auf die Schultern herunter.

Sie führte ihre ungebetenen Besucher durchs Haus und in den Garten. Sinead sah, dass das Anwesen genauso vernachlässigt war wie der Esel. Die Wände waren von Flutwellen aufsteigender Feuchtigkeit gezeichnet, und auch von der Decke blätterte die Farbe. Die Möbel im Stil der Siebzigerjahre waren mit einer dicken Staubschicht und Essenskrümeln bedeckt. Überall standen Aschenbecher herum und quollen über vor Kippen. Sinead war noch nie so froh gewesen, wieder in die Kälte hinaustreten zu können.

Als sie den Esel, zu dessen Rettung sie gekommen war, aus der Nähe sah, fiel ihr als Erstes seine beeindruckende Größe auf. Er war viel größer als der Durchschnittsesel – eher wie ein kleines Pferd. Abgesehen von seinem weißen Maul und Unterbauch war er dunkelbraun. Anders als bei einigen anderen Rettungsaktionen musste sie sich hier keine Sorgen machen, dass er weglaufen würde – er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Unsicher und taumelnd wie ein neugeborenes Fohlen stand er im kalten Wintermatsch.

»Oh mein Gott!«, sagte sie zum zweiten Mal an diesem Tag und schlug die Hand vor den Mund.

Die Verletzungen waren noch viel schlimmer, als sie von der Straße aus vermutet hatte. Drei breite, tiefe Wunden zogen sich um Hals und Kehle. Das Fell um die Wunden herum sah aus, als wäre es weggeätzt worden. Der Esel musste unvorstellbare Schmerzen haben.

»Das scheint entzündet zu sein. Er braucht sofort Antibiotika.« Sinead drehte sich zu dem Polizisten und der Frau um. Die Besitzerin drückte sich an der Tür herum, bereit, sich auf der Stelle in ihre Höhle zurückzuziehen.

»Wie konnten Sie das zulassen?«, fragte Sinead anklagend.

Die Frau legte die Stirn in fächerförmige Falten, suchte nach Ausflüchten.

»Er hatte dieses Seil um den Hals, und wir haben erst gemerkt, wie schlimm es ist, als mein Partner es gestern Abend abgenommen hat«, erklärte sie in Panik. »Das Seil muss wohl in den Hals eingewachsen sein.«

»Ganz richtig. Genau das ist geschehen«, blaffte Sinead. Allem Anschein nach hatten die Besitzer das Seil in den fünf Jahren, die der Esel ihren Angaben zufolge bei ihnen war, kein einziges Mal gelockert. Als das Tier größer geworden war, war das Seil in die Haut eingewachsen. Wie eine Garotte. Es sah aus, als fehlten nur noch wenige Millimeter, um eine Arterie zu durchtrennen.

»Er braucht dringend medizinische Hilfe, wir müssen ihn wegbringen. Sofort.« Sinead ging mit den offiziellen Formularen für die Verzichtserklärung auf die Frau zu.

»Was ist das?«, fragte sie und blätterte durch das Schriftstück.

»Das ist eine offizielle Erklärung, mit der Sie gestehen, den Esel misshandelt zu haben, und alle Besitzrechte auf uns übertragen«, erklärte Sinead und hielt ihr einen Stift hin.

Die Frau erstarrte wie ein Kaninchen, das vom Scheinwerferlicht erfasst wird.

Sinead kannte das alles nur zu gut. »Sie haben nichts zu befürchten, das hat keine strafrechtlichen Konsequenzen für Sie. Wir wollen diesen Esel einfach nur so schnell wie möglich in Sicherheit bringen«. Obwohl das Donkey Sanctuary durchaus mit der RSPCA zusammenarbeitet – der Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, einem britischen Tierschutzverein –, um Tierquäler vor Gericht zu bringen, hat der Schutz der Esel oberste Priorität. Die Organisation verzichtet auf eine strafrechtliche Verfolgung, wenn dadurch das Leben eines Esels gerettet werden kann.

Sinead wedelte mit dem Stift.

»Okay«, gab die Frau klein bei und unterschrieb das Formular.

Sinead stieß einen tiefen Seufzer aus. Die erste Hürde war genommen. Die nächste bestand nun darin, den kranken Esel in Sicherheit zu bringen. Sie erklärte dem Polizeibeamten, dass sie in Kürze mit dem Anhänger wieder da sein würde.

Sie war nur zwanzig Minuten fort gewesen, doch bei ihrer Rückkehr war der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Der Besitzer war in der Zwischenzeit nach Hause gekommen und schäumte vor Wut, weil man ihm den Esel wegnehmen wollte.

»Wer zum Teufel glauben Sie, dass Sie sind?! Was fällt Ihnen ein, einfach auf mein Grundstück zu kommen und sich meinen Esel zu nehmen?!«, tobte er und deutete mit dem Finger auf Sinead.

»Sie müssen sich beruhigen, Sir«, schritt der Polizeibeamte ein.

»Sag du mir nicht, was ich zu tun habe, Bübchen!«, brüllte er.

Der Mann war ebenfalls mittleren Alters, unrasiert und hatte eine Narbe, die vom Haaransatz bis zum Augenwinkel verlief. Er trug einen rötlichen Pullover mit V-Ausschnitt, der Löcher an den Bündchen hatte, und abgewetzte Timberland-Stiefel.

»Sie müssen sich beruhigen. Sofort«, wiederholte der Polizist und hob beschwichtigend die Hand.

»Oder was?«, erwiderte der Hausbesitzer provozierend.

»Oder wir könnten gezwungen sein, Sie festzunehmen, Sir«, drohte der Beamte.

Die Drohung schien zu wirken. Nachdem der Mann sich einen Moment abgewandt hatte, um sich abzuregen, drehte er sich wieder um, offenbar gefasster und bereit, für sein Verhalten geradezustehen.

»Also, was wollen Sie von mir?«, fragte er.

Sinead ergriff das Wort. »Ihr Esel ist sehr krank. Wir wollen ihn mitnehmen und wieder gesund pflegen. Wir möchten sowohl Ihnen als auch dem Esel helfen«, versuchte sie es mit dem butterweichen vorsichtig-taktvollen Ansatz.

Schuldbewusst schüttelte der Mann den Kopf. »Ich wollte ihm nicht schaden. Ich habe sogar das Seil abgenommen und versucht, die Wunden mit Jeyes Fluid zu reinigen.«

Sinead schnappte entsetzt nach Luft.

Jeyes Fluid ist ein extrem starkes Desinfektionsmittel für den Einsatz im Außenbereich. Man benutzt es, um Terrassen, Abflussrohre oder Gartenmöbel zu reinigen. Einige Farmer setzen es zur Desinfektion von Arealen ein, auf denen Nutzvieh gehalten wurde. Zur Behandlung von offenen Wunden bei Tieren ist es definitiv nicht geeignet.

»Es muss sich angefühlt haben wie ätzende Säure«, flüsterte sie fast tonlos. Sie schauderte bei dem Gedanken an die Qual des armen Esels.

»Ich habe nur versucht, ihm zu helfen«, erklärte der Besitzer.

Auch das hatte Sinead nur allzu oft gehört. Ein Großteil der Grausamkeiten, die sie im Laufe der Jahre erlebt hatte, geschah nicht aus Bösartigkeit, sondern aus Dummheit. Doch aus welchen Gründen auch immer – sie hatte mehr als genug davon gesehen.

Der Polizeibeamte stand mit verschränkten Armen wie der Türsteher eines Nachtclubs im hinteren Teil des Raums, während Sinead den Mann überredete, seinen Namen neben den seiner Frau auf die Verzichtserklärung zu setzen.

»Ich hab nur versucht zu helfen«, wiederholte er. Seine Frau versteckte sich beschämt im Dunkeln.

»Hat er schon einmal ein Halfter getragen?« Sinead ignorierte seine Ausflüchte. Sie war mehr daran interessiert, wie sie den Esel in den Anhänger bekam.

»Jepp, hat er«, antwortete der Mann.

Es kann eine Weile dauern, bis ein Esel sich an das Gefühl eines Halfters, das über die Ohren und über den Nasenrücken gestreift wird, gewöhnt hat, und manche rebellieren dagegen, indem sie bocken oder treten.

Doch dieser arme Esel war so neben der Spur, dass er keinerlei Widerstand leistete. Es war, als hätte er seinen Lebenswillen verloren und würde nur noch darauf warten, diese Erde verlassen zu können. Er sah Sinead durch seine langen Wimpern an, die durch die Kälte von einer Schicht Raureif überzogen waren. Der Anblick war herzzerreißend.

Die Besitzer hielten sich im Hintergrund, während Sinead das verletzte Tier sanft durch den Garten und auf den Anhänger führte. Ein paar Mal geriet er ins Straucheln und stolperte über seine eigenen Beine.

»Gleich haben wir’s geschafft, geh weiter«, flüsterte sie ihm zu.

Diese hundert Meter waren vermutlich die weiteste Strecke, die er in seinem ganzen erbarmungswürdigen Leben je zurückgelegt hatte.

Sinead band ihn im Anhänger fest und machte sich bereit, um zur Zentrale der Eselhilfe in Liscarroll aufzubrechen.

»Kommt er wieder in Ordnung?«, fragte der Polizist zum Abschied.

»Ich weiß es nicht«, gestand Sinead seufzend. Sie schaute sich noch einmal zu den Besitzern um, aber die waren im Haus verschwunden. Der Vorhang bewegte sich – sie spürte die Blicke, die sie beobachteten.

»Sie fahren jetzt besser los«, sagte der Polizist und klopfte leicht auf den Van.

Die Fahrt Richtung Süden ins County Cork dauerte zwei Stunden. Viel Zeit zum Nachdenken für Sinead. Als sie zwischen den Radiosendern hin- und herschaltete, drifteten ihre Gedanken ab. In den fünfzehn Jahren, die sie als Tierschützerin arbeitete, hatte sie viele schlimme Dinge gesehen. Esel, denen man die Augen ausgestochen hatte, die fast verhungert waren, die schwerste Verletzungen oder sogar Brandwunden hatten. Manchmal verfolgten die Bilder sie im Schlaf – das Abschalten war schwer.

Sie betete zu Gott, dass sie diesen Esel noch rechtzeitig gefunden hatte und dass die Wunden keine Sepsis – keine Blutvergiftung – ausgelöst hatten. Wenn doch, standen seine Chancen sehr, sehr schlecht.

Als sie auf den Parkplatz der Eselhilfe rollte, war es stockdunkel, und die Temperatur war tief unter den Gefrierpunkt gefallen. Der Bewegungsmelder auf dem Hof sprang an, und irgendwo aus dem Nichts tauchte das Team auf.

»Wie schlimm ist es?« Die Tierärztin eilte herbei, um einen Blick auf den Esel zu werfen.

»Ziemlich schlimm.« Sinead schüttelte den Kopf. Nach der langen Fahrt und dem Gefühlsaufruhr sah sie alles nur noch verschwommen.

Das Eselasyl bietet Hunderten von geretteten Eseln eine sichere Zuflucht. Es liegt idyllisch in der hügeligen Landschaft etwas außerhalb des Ortes Liscarroll und ist eine von vielen Zufluchtsstätten, die die Tierschutzorganisation The Donkey Sanctuary auf der ganzen Welt eingerichtet hat. Seit Dr. Elisabeth Svendsen die Organisation im Jahr 1969 gründete, hat sie über 18.000 Esel und Mulis gerettet, und zurzeit leben in Europa 4725 Tiere auf den Höfen der Organisation.

Viele dieser Esel wurden ausgesetzt oder irgendwo auf einem Feld zurückgelassen, nachdem sie jahrelang für ihre Besitzer Torf geschleppt, einen Wagen gezogen oder auf andere Art gearbeitet hatten.

Esel sind genauso schmerzempfindlich wie jedes andere Tier, aber sie zeigen nicht, dass sie leiden, und werden deshalb häufig misshandelt. Da sie nicht so auf Schmerz reagieren, wie man es von einem Tier normalerweise erwartet, werden sie immer härter geschunden, häufig bis an die Grenze der Belastbarkeit. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Esel so traurig auf uns wirken – oft haben sie tatsächlich ein hartes Los gehabt.

Die Tierärzte hatten den Fall jetzt übernommen, und Sinead musste loslassen – sie hatte alles getan, was sie konnte. Das Schicksal des Esels lag nun in der Hand der Veterinäre und des Teams, und sie konnte nur hoffen, dass der Esel seinen Lebenswillen wiederfand und nicht kampflos aufgab.

Im Eselasyl gibt es einen speziellen Quarantänebereich, in dem man die Verletzungen der geretteten Esel behandelt und sie auf Krankheiten untersucht. Speziell ausgebildete Tierarzthelferinnen nehmen dort die neu eingetroffenen Esel in Empfang. Zu diesen Fachkräften gehörte auch Tina Buckley, die an diesem Abend Dienst hatte. Tina arbeitete seit ihrem achtzehnten Lebensjahr für die Eselhilfe und war inzwischen wie Sinead seit fünfzehn Jahren dabei. Auch sie hatte in dieser Zeit schon so manche grauenvolle Verletzung gesehen.

»Was ist mit dem hier passiert?«, fragte sie die Tierärztin, während sie sich für den Untersuchungsraum fertig machte. Sie zog sich ihren Overall über und verrieb Desinfektionsmittel zwischen den Fingern. Es war alles so wie in einem Krankenhaus, nur dass es sich bei ihrem Patienten um einen Esel handelte.

Die Tierärztin antwortete nicht, aber gleich darauf konnte Tina sich selbst ein Bild machen.

»Oh mein Gott!«, keuchte sie, als ihr der Geruch von faulendem Fleisch entgegenschlug. »Was haben sie dir angetan?« Unwillkürlich schreckte sie entsetzt zurück.

Sue, die Tierärztin, gab ihm als Erstes mehrere Spritzen mit Antibiotika – um die Wunde herum, in den Rumpf und direkt in die Vene. Der Esel zuckte nicht einmal, als die Nadel seine Haut durchdrang. Stattdessen ließ er den Kopf hängen, als ob er nicht mehr die Kraft hätte, ihn hochzuhalten. Seine Atmung war laut und angestrengt.

»Man kann immer noch das Seil sehen.« Tina deutete auf die blauen Fäden, die sich durch die Wunden zogen.

»Großer Gott, das muss ihm bei jeder Bewegung höllische Schmerzen bereitet haben.« Sue stellte sich vor, wie das Seil immer tiefer und tiefer ins Fleisch geschnitten hatte.

Tina ging in die Hocke, um sich die Wunden an seiner Kehle genauer anzusehen. Ihrem geschulten Auge war sofort klar, wie nah dieser Esel dem Tod gewesen war.

»Noch etwas länger, und es hätte eine Arterie verletzt.« Sie sah zur Tierärztin hoch.

Sue schüttelte angewidert den Kopf. Sie sagte Tina, dass ihnen jetzt eine scheußliche Aufgabe bevorstand – sie mussten die Wunden säubern, indem sie das gesamte tote Fleisch wegschnitten.

Der Esel erhielt ein leichtes Sedativum, um die heftigsten Schmerzen zu lindern, dann fingen sie an zu schneiden. Trotz seiner Verletzungen wirkte er sanftmütig. Viele Esel mit derart schlimmen Verletzungen hätten ihr letztes bisschen Kraft genutzt, um zu beißen und zu treten.

»Er ist ein sanfter Riese«, sagte Tina und streichelte seine Nase.

Es war eine mühsame Prozedur, bei der sie zunächst das Fell abscheren und dann die Haut wegschneiden mussten, bis sie anfing zu bluten. Durch diese Maßnahme sollte frisches Blut in die Wunden gelangen und die Infektion herausspülen. Sie konnten jeweils nur eine kleine Stelle behandeln und würden die Prozedur am nächsten Tag fortsetzen müssen – falls es einen nächsten Tag gab.

»Diese Bluttests werden zeigen, ob er eine Sepsis hat«, sagte Sue und brachte die Teströhrchen für eine mikroskopische Untersuchung weg.

Tina kannte sich inzwischen aus. Die Quarantänestation bot Platz für dreißig Esel und war immer voll ausgelastet, weil es so viele Notfälle gab. Es war ähnlich wie auf einer Krankenhausstation, auf der zu wenig Betten frei sind. Die Esel wurden häufig auf Bauernhöfen »geparkt«, während sie auf einen freien Platz warteten. Auch wenn viele dieser Esel tatsächlich durchkamen und sich irgendwann zu den anderen auf den nahegelegenen Weiden gesellen konnten, gab es doch auch immer wieder Fälle, in denen die Verletzungen so schwer waren, dass sie nicht einmal die erste Nacht überlebten.

Während sie die Wunden des Esels verband, schickte Tina ein kleines Stoßgebet für ihren neuen Freund gen Himmel und hoffte inständig, dass er es schaffen möge.

Sie konnte nicht genau sagen, warum, aber irgendwie hatte sie das Gefühl, dass er etwas Besonderes an sich hatte. Etwas, das ihn von den anderen unterschied.

Zwei auf einen Schlag

Good Hope Hospital Birmingham, März 2010

Julian und Tracy Austwick lachten nervös, als die Ärztin, die die Sonografie durchführte, das Gel auf Tracys Bauch drückte.

»Uuuh!« Tracy zuckte zusammen, als der kalte Ultraschallscanner ihre Haut berührte. Für das Paar war es die erste Ultraschalluntersuchung in der zwölften Schwangerschaftswoche, und sie waren beide aufgeregt und ein bisschen bange.

»Da ist der Herzschlag«, erklärte die Ärztin, während sie den Scanner durch das Gel schob.

Julian und Tracy lächelten sich liebevoll an.

»Und da ist der zweite Herzschlag.«

»Was?«, schrie Tracy ungläubig.

»Ja, Sie bekommen Zwillinge«, lachte die Ärztin.

»Du meine Güte!« In gespieltem Entsetzen verbarg Tracy das Gesicht in den Händen.

Das Paar debattierte kurz die Frage, wessen Gene dafür verantwortlich waren.

»Dein Großvater ist doch ein Zwilling, oder?«, fragte Julian.

»Ja, das stimmt.« Tracy nickte, immer noch überwältigt von der Neuigkeit.

»Meine ganze Familie hat mich damit aufgezogen, dass es vielleicht Zwillinge werden, aber ich hab’s nicht ernst genommen«, erklärte sie lachend.

Auf der gesamten Heimfahrt konnte Julian sich kaum wieder einkriegen. »Zwillinge – das heißt, Job erfolgreich erledigt! Mit einem Schlag eine ganze Familie«, scherzte er.

Einige Straßen später traf sie die Erkenntnis, dass sie nun auch alles in zweifacher Ausführung brauchten!

Die nächsten Tage verbrachten sie damit, die unglaubliche Neuigkeit zu feiern und Freunden und Familienangehörigen davon zu berichten. Julian und Tracy taten all die Dinge, die angehende Eltern tun – dachten sich zum Beispiel Namen aus. Sie hatten keinen Hinweis auf das Geschlecht, aber Julian war fest davon überzeugt, dass sie einen Jungen und ein Mädchen bekommen würden. Als glühender Science-Fiction-Fan wollte er sie Luke und Leah nennen, nach seinen Star-Wars-Helden.

»Nur über meine Leiche«, würgte Tracy den Vorschlag ab. »Unsere Kinder werden auf gar keinen Fall nach deinem Lieblingsfilm benannt.« Das war das Ende der Diskussion. Tracy hatte für gewöhnlich das letzte Wort.

Von da ab verlief die Schwangerschaft wie ein Traum. Die Ultraschalluntersuchung in der zwanzigsten Woche ergab, dass es sich bei den Zwillingen um Mädchen handelte. Nach der anfänglichen Enttäuschung darüber, dass er keine Miniaturausgabe von Luke Skywalker haben würde, machte Julian sich daran, das Zimmer der Mädchen vorzubereiten, während Tracy weiterhin ihrem Putzjob nachging.

Als sie sich eines Morgens für die Arbeit fertig machte, bemerkte sie, dass irgendetwas ein bisschen merkwürdig war.

»Iiih, aus mir tropft Wasser«, schrie sie, als sie vom Bett ins Badezimmer schlurfte.

»Das ist bestimmt harmlos, Schatz, die Mädchen tanzen wahrscheinlich nur gerade auf deiner Blase herum«, krächzte Julian schlaftrunken und rollte sich auf die andere Seite.

Schließlich hatten sie bis zum erwarteten Geburtstermin noch einen langen Weg vor sich – noch vier Monate. Tracy gehörte nicht zu den Frauen, die ein großes Theater machen. Sie hatte keine Schmerzen, also schob sie einfach eine Monatsbinde in ihren Slip und machte sich an ihr Tagwerk.

Gegen Mittag floss immer noch Wasser. Tracy rief die Hebamme an, einfach um auf Nummer sicher zu gehen.

»Sie müssen sofort ins Krankenhaus – da stimmt was nicht«, befahl die Hebamme.

»Was?« Tracy runzelte ungläubig die Stirn. Sie hielt das alles für einen Sturm im Wasserglas. Nachdem sie Julian telefonisch informiert hatte, machte sie sich daher erst einmal auf den Weg in die Stadt, um ihre geplanten Besorgungen zu erledigen. Sie brachte etwas Geld auf die Bank und kaufte Fußbodenreiniger in einem Billigladen, bevor sie seelenruhig in die Entbindungsstation des Birminghamer Krankenhauses Good Hope spazierte.

Sie beschrieb die Symptome, während der Arzt sie untersuchte, und dachte dabei an die eine Million andere Dinge, die sie bis zum Abend noch erledigen musste.

»Ich möchte dazu noch eine zweite Meinung einholen«, unterbrach sie der Arzt in ihren Gedanken. »Ich hole schnell eine Kollegin.«

Tracy verschränkte schützend die Arme vor der Brust – das hatte sie nicht erwartet. Eine weitere Ärztin tauchte auf und untersuchte sie. Tracy studierte den Gesichtsausdruck der beiden – langsam bekam sie ein mulmiges Gefühl.

Die Ärztin presste das Klemmbrett gegen ihre Brust. »Es tut mir sehr leid, aber Ihre Fruchtblase ist geplatzt«, verkündete sie.

Tracy setzte sich kerzengerade auf. Jetzt hörte sie aufmerksam zu.

»Wir brauchen sofort einen Krankenwagen für Sie.« Die Ärztin gab den Schwestern ein Zeichen, dass sie sich der Patientin annehmen sollten.

»Was?« Tracys Kopf schnellte von links nach rechts, während die Schwestern sich um sie drängten.

»Wenn die Wehen jetzt einsetzen, werden die Babys sterben. Wir können hier nichts für Sie tun. Wir müssen Sie rüber ins Zentralkrankenhaus, ins Heartlands, bringen. Dort verfügt man über die notwendige Ausstattung für Reanimationsmaßnahmen.«

Tracy stand völlig unter Schock. Wehen? Reanimation? Die Wörter wirbelten in ihrem Kopf herum.

»Aber ich habe keine Wehen, das Wasser ist nicht herausgeschossen …« Tracy weigerte sich, den Tatsachen ins Auge zu sehen, während man sie in höchster Eile durch die Flure rollte.

Julian traf ein, als Tracy gerade in den Krankenwagen gehoben wurde.

»Was ist los?«, fragte er in Panik.

»Meine Fruchtblase ist geplatzt. Fahr uns hinterher. Ins Heartlands«, rief Tracy durch die sich schließenden Türen des Krankenwagens.

WUMM!

Julian blieb allein mit seinen Gedanken zurück und beschwor lauter Worst-Case-Szenarien herauf, während er dem zuckenden Blaulicht folgte. Gut, dass der Krankenwagen vorausfuhr, denn er hatte keine Ahnung, wo das Heartlands lag, obwohl sie seit vier Jahren in Birmingham lebten. Er hatte es nie wissen müssen – bis jetzt.

Kurz nachdem Julian eingetroffen war, stürmte auch Tracys Schwester Debbie auf die Station. Die zweiundvierzigjährige Debs war zehn Jahre älter als Tracy und eine Art Ersatzmutter gewesen, als Tracy aufwuchs. Sie schlüpfte schnell in die Rolle der fürsorglichen Beschützerin und belagerte die Ärzte mit Fragen.

Um Tracys Bett herrschte Verwirrung. Nachdem sich jedermanns Befürchtungen auf etwa 150 Meilen die Stunde hochgedreht hatten, waren sie jetzt wieder ausgebremst, standen quasi an der Ampel, warteten auf Antworten. Die Ärzte machten hektische Ausfallschritte, um sich gegenseitig vorzulassen, wie schlechte Tänzer, während Tracy auf ihrem Bett lag und sich eigentlich völlig in Ordnung fühlte.

Es war mal hü, mal hott.

Julian versuchte, die Stimmung aufzuheitern. »Hier ist kein Fernseher. Da können wir heute Abend gar nicht Britain’s Got Talent sehen«, scherzte er. Es war seine Art, mit der Situation umzugehen.

»Mensch, sei doch still.« Tracy schüttelte in gutmütiger Geniertheit den Kopf.

Während die Stunden zäh dahinkrochen, fingen Julian und Tracy an sich zu fragen, ob die Ärzte möglicherweise überreagiert hatten. Tracy war überzeugt, dass sie keine Wehen bekam, weil sie keinerlei Kontraktionen spürte.

»Ich muss hier raus«, murmelte sie, fühlte sich klaustrophobisch auf einer Station voller Mütter mit ihren schreienden Säuglingen.

»Beruhig dich, Liebes«, tröstete Julian. Im selben Moment tauchte eine Schwester mit einem Rollstuhl auf. Tracy sollte zu einer Ultraschalluntersuchung gebracht werden.

Julian trottete hinterher, während sie ihren Weg durch endlose Korridore machten, die sich durch den Unterbauch des riesigen Krankenhauses schlängelten.

»Warten Sie hier, bis Ihr Name aufgerufen wird«, erklärte die Schwester und war dann im Nu wieder verschwunden.

Julian und Tracy waren ziemlich durcheinander. Sie waren bisher nur einmal zusammen im Krankenhaus gewesen – als man Tracy einen Weisheitszahn gezogen hatte. Jetzt saßen sie in einem Wartesaal voller Fremder. Julian ertappte sich dabei, wie er die anderen Anwesenden musterte.

Das Paar uns gegenüber sieht richtiggehend panisch aus. Ein paar Frauen sind allein hier. Es muss schrecklich sein, so etwas allein durchzumachen, dachte er.

»Tracy Austwick«, schnitt eine barsche Stimme durch seine Gedanken. Ein Mann Anfang vierzig winkte sie zu sich in den Ultraschall-Untersuchungsraum. Julian dachte spontan, dass der Ultraschalldiagnostiker in seiner Freizeit bestimmt surfen ging, weil er dreiviertellange Shorts unter seinem Arztkittel trug und strubbeliges sonnengebleichtes Haar hatte.

»Komm, Liebes, das wird schon«, sagte Julian tröstend, als Tracy sich auf die Liege legte.

Es war dieselbe Prozedur wie beim letzten Mal – das Gel auf dem Bauch, der kalte Scanner, der hin und her glitt –, nur dass es dieses Mal kein Lächeln oder Lachen gab.

»Oh-oh.« Der Ultraschalldiagnostiker verzog das Gesicht.

Julian und Tracy sahen sich an.

»Hmmm«, fuhr er fort wie ein Mechaniker, der einen Motor unter der Kühlerhaube inspiziert.

»Was stimmt denn nicht?«, fragte Tracy. Bis zu diesem Moment hatte sie nicht wirklich akzeptiert, dass ihre Babys in Gefahr sein könnten.

»Eine der Fruchtblasen ist in Ordnung, aber die andere ist leider geplatzt«, stellte er sachlich fest. »Im Moment ist noch genügend Fruchtwasser vorhanden, damit dieses Baby überleben kann. Aber die Flüssigkeit reicht nicht aus, um ein Wachstum zu gewährleisten. Es besteht die Gefahr, dass ihre Arme und Beine sich nicht richtig ausbilden können und sie behindert sein wird«, erklärte er.

»Behindert?« Das Wort schnitt Tracy ins Herz.

Plötzlich wurde alles sehr real für Julian und Tracy.

»Je länger Sie die beiden in sich tragen, desto besser. Sie müssen sich das wie einen Backofen vorstellen: Je länger sie drinbleiben, desto größer die Überlebenschance.«

Tracy konnte nichts sagen, der Schock verschlug ihr die Sprache. Julian hingegen bombardierte den Arzt mit Fragen. Er brauchte Antworten.

»Okay, wir verstehen, aber was ist mit dem anderen Baby? Wenn Tracy Wehen bekommt, kann dann das andere Kind irgendwie im Bauch bleiben?«, fragte er.

»Nein, tut mir leid. Sobald die Kontraktionen anfangen, müssen beide Babys raus.«

»Also würden beide nicht überleben?« Julians Stimme zitterte.

Der Ultraschalldiagnostiker wandte sich an Tracy und sagte: »Es tut mir sehr leid. Wenn wir während der Wehen nichts tun können, um sie zu retten, werden wir sie auf Ihre Brust legen.«

Tracy schloss die Augen. Sie fühlte sich, als würde sie diese mögliche Zukunft im Hier und Jetzt erleben. Der Gedanke, dass ihre beiden Babys hilflos auf ihr lagen, war unerträglich.

»Julian, ich brauche frische Luft. Ich muss hier raus«, flehte sie.

Sie sagten kein Wort zueinander, als sie den Raum verließen. Julian merkte, wie ihm die Tränen kamen, aber er wischte sie schnell wieder ab. Tracy war immer die Stärkere von ihnen beiden gewesen, die ihre Gefühle nie zeigte. In diesem Moment wollte er derjenige sein, der für sie stark war.

Sie hatten beide den Gedanken zugelassen, dass sie die Mädchen vielleicht verlieren würden, aber keiner wollte es aussprechen. Sie leugneten das Offensichtliche, auch wenn es wie ein Elefant im Raum stand.

»Was passiert jetzt?«, fragte Julian die Schwester, die darauf wartete, sie wieder einzusammeln.

»Ich fürchte, Mrs. Austwick wird im Krankenhaus bleiben müssen, für den Fall, dass die Wehen einsetzen.«

Ihre Hoffnung auf frische Luft wurde zerschlagen. Tracy warf Julian einen flehenden Blick zu.

»Nein, Liebes, ich weiß, du findest Krankenhäuser grässlich, aber es ist am besten so.« Er drückte ihre Hand.

Julian hasste es, Tracy allein zu lassen. Sie hatten keine Nacht getrennt verbracht, seit sie sich vor sieben Jahren bei der Arbeit in einem Lokal in Stratford-upon-Avon kennengelernt hatten. Hinter der Theke hatten sie sich als eingespieltes Team praktisch immer auf der Pelle gesessen, und die damals entstandene Nähe war bis heute geblieben.

Julian konnte seine Gedanken nicht abstellen, als er an diesem Abend allein im Bett lag. Er beschloss, eine App auf sein Handy zu laden, die die prozentuale Überlebenschance der Zwillinge berechnete. 24. Woche, tippte er ein.

Ihm blieb fast das Herz stehen.

Eine Überlebenschance von zwanzig Prozent. Oh Gott. Es war alles vorbei.

Als er Tracy am nächsten Morgen im Heartlands Hospital besuchte, tat er sein Bestes, um seine Traurigkeit vor ihr zu verbergen. Sie wirkte ohnehin schon gestresst, nachdem sie einen Rüffel von den Schwestern bekommen hatte, weil sie herumgelaufen war.

»Ich darf überhaupt nichts, um ja nicht die Wehen auszulösen. Ich muss hier einfach tatenlos rumliegen«, schimpfte Tracy mit zusammengebissenen Zähnen.

Tracy wusste nicht, wie man still sitzt. Sie war daran gewöhnt, entweder ihr eigenes Haus oder die Häuser anderer Leute zu putzen. Jetzt wurde sie in Watte gepackt, und es machte sie wahnsinnig.

Julian und Debbie leisteten ihr abwechselnd Gesellschaft. Die Schwestern kamen jeden Morgen und jeden Abend herein, um zu kontrollieren, wie viel Fruchtwasser abgegangen war. Inzwischen hatte Julian seine eigene Routine entwickelt – er überprüfte morgens und abends seine App. Die Tage krochen dahin, und der Prozentsatz stieg langsam an.

Am Ende der Woche lag er bei dreißig Prozent. Julian wollte Tracy die frohe Botschaft verkünden, aber es klang, als hätte sie bereits eine gute Nachricht erhalten. Er hörte seine Frau lauthals lachen, als er den Krankenhausflur entlangkam. Als er das Zimmer betrat, krümmten sich Debbie und Tracy in einem hysterischen Kicheranfall.

»Was ist denn hier los?«, fragte er verwirrt.

Es war ein heißer Maitag im Jahr 2010, und die Fenster standen weit offen.

»Komm und hör dir das an.« Debbie winkte ihn zu sich herüber.

Julian musste seine Ohren nicht anstrengen; er konnte es von der Tür aus hören.

»Arrrrrrrhh!«, kam der schrille Schrei einer gebärenden Frau.

Tracys Zimmer lag direkt über dem Kreißsaal, aus dem lautes Geschrei und Gezeter heraufdrang.

»Uuuh, du Scheißkerl!«, brüllte die angehende Mutter ihren Partner an.

Die drei brachen in schallendes Gelächter aus.

Es lenkte sie von ihren eigenen Problemen ab.

»Ich krieg hier drinnen noch ’n Koller«, kicherte Tracy und wischte sich die Lachtränen aus den Augen.

Ihre Gebete wurden erhört, als der Arzt bestätigte, dass alles in Ordnung zu sein schien und Tracy entlassen werden könne.

Zurück in der Geborgenheit des eigenen Zuhauses ließ sich leicht vergessen, dass irgendetwas nicht stimmte. Die Tage flogen dahin, der Prozentsatz stieg steil nach oben, und die Ultraschalluntersuchungen ergaben keine Veränderungen. Also machten Tracy und Julian weiter, als ob nichts geschehen wäre.

Deshalb konnte Julian es nicht wirklich glauben, als Tracy ihn am 16. Juni mitten in der Nacht weckte.

»Ich fühl mich nicht besonders gut«, stöhnte sie um ein Uhr morgens.

Sie hatte einen brennenden Schmerz im Unterleib gespürt.

»Schlaf einfach weiter, Liebes, jetzt passiert es nicht«, murmelte Julian.

Aber irgendetwas stimmte nicht. Tracy setzte sich auf und schaltete die Nachttischlampe an.

»Doch, Schatz, irgendwas passiert gerade.« Sie hielt sich den Bauch und krümmte sich vor Schmerz. »Auuuh!«

Schlagartig brach die Realität wieder über sie herein.

Julian sprang aus dem Bett und half Tracy ins Auto. Es war mitten in der Nacht, und Tracy würde nie das ohrenbetäubende Quietschen vergessen, mit dem ihr Wagen sich in der Auffahrt ihrer ruhigen Sackgasse in Sutton Coldfield in Bewegung setzte. Der Keilriemen hatte sich gelöst, es klang wie Fingernägel auf einer Tafel.

ENDE DER LESEPROBE