16,99 €

Mehr erfahren.

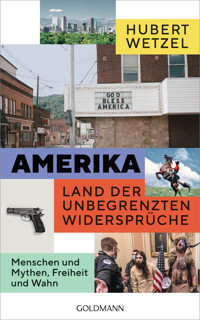

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Was ist nur los in Amerika?

Wirtschaft, Kultur, Bildung, Verteidigung und internationale Zusammenarbeit: US-Präsident Donald Trump zertrümmert derzeit wesentliche Pfeiler der innen- und außenpolitischen Ordnung. Der Schaden ist immens, vielleicht irreparabel. Und wir fragen uns: Wie konnte es dazu kommen, und wie geht es weiter? Was ist nur los in diesem Land, das ja eigentlich für liberty and freedom steht, für kulturelle Vielfalt, für Weltoffenheit, Innovation – und vor allem, so dachte man bis zu Trumps Rückkehr, für Vernunft.

Hubert Wetzel eröffnet einen differenzierten und vorurteilsfreien Einblick in den Gefühlshaushalt einer gespaltenen und von Widersprüchlichkeiten durchzogenen Gesellschaft. Er nimmt uns mit zu den prägendsten Orten und Menschen, die er während seiner Jahre als deutscher Korrespondent in den USA besucht und getroffen hat, erzählt unter anderem von seiner Bekanntschaft mit dem Milizenführer Stewart Rhodes, der wegen seiner Beteiligung am Sturm auf das Kapitol verurteilt – und später von Trump wieder begnadigt – wurde, von seinem Besuch bei einer berühmt-berüchtigten Cowboyfamilie, von progressiven Countrymusikern und Krankenschwestern im Kampf gegen Heroin und Fentanyl.

Das persönliche und hoch unterhaltsame politisch-kulturelle Porträt eines faszinierenden Landes und das Must-read für jeden, der die aktuelle Situation in den USA verstehen möchte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 372

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Es gibt wohl kaum ein Land, um das sich so viele Mythen ranken, über das wir so regelmäßig verwundert den Kopf schütteln wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Anlässlich der bevorstehenden Präsidentschaftswahl im November 2024, bei der Donald Trump wieder kandidieren, vielleicht sogar gewinnen könnte, eröffnet der ehemalige USA-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Hubert Wetzel, einen differenzierten und vorurteilsfreien Einblick in den Gefühlshaushalt einer gespaltenen und von Widersprüchlichkeiten durchzogenen Gesellschaft. Er nimmt uns mit zu den prägendsten Orten und Menschen, die er während seiner Jahre in Amerika besucht und getroffen hat, erzählt unter anderem von seiner Bekanntschaft mit dem Milizführer Stewart Rhodes, der wegen seiner Beteiligung am Sturm auf das Kapitol verurteilt wurde, von seinem Besuch bei einer berühmt-berüchtigten Cowboy-Familie, von progressiven Country-Musikern und Krankenschwestern im Kampf gegen Heroin und Fentanyl. Ein Must-read im Wahljahr 2024.

Autor

Hubert Wetzel (geb. 1971) hat Politikwissenschaft studiert und danach bei der Süddeutschen Zeitung volontiert. Anfang 2000 wurde er Auslandsredakteur bei der damals neu gegründeten Financial Times Deutschland, von 2003 bis 2006 war er der politische USA-Korrespondent der Wirtschaftszeitung. 2009 wechselte er zurück ins Auslandsressort der SZ, dessen stellvertretender Leiter er von 2012 an war. Von Mitte 2016 an hat Wetzel dann sechs Jahre lang erneut als USA-Korrespondent in Washington gelebt und gearbeitet. Für einen Leitartikel über die Drogenepidemie in den USA wurde Hubert Wetzel 2017 mit dem George F. Kennan-Kommentar-Preis ausgezeichnet. Seit Sommer 2022 ist er im Brüsseler Büro der SZ tätig und berichtet unter anderem über Außen- und Sicherheitspolitik.

HUBERT WETZEL

AMERIKALAND DER UNBEGRENZTEN WIDERSPRÜCHE

Menschen und Mythen, Freiheit und Wahn

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Originalausgabe Mai 2024

Copyright © 2024: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Eckard Schuster

Umschlag: Uno Werbeagentur, MünchenUmschlagmotive: God Bless America: Roger May; Waffe: gettyimages / The Image Bank / Peter Dazeley; Denver: gettyimages / The Image Bank / John Coletti; Cowboy: gettyimages / Stone / John P Kelly; Kapitol: Manuel Balce Ceneta

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

EB ∙ CF

ISBN 978-3-641-31013-4V001

www.goldmann-verlag.de

Inhalt

1 What the f**k, America?

2 Cowboys

3 Indianer

4 Sheriffs

5 Waffen I

6 Waffen II

7 Gott

8 Drogen

9 Grenze

10 Veteranen

11 Country

12 Good luck, America!

Kapitel 1 What the f**k, America?

Washington, D.C.

Sagen wir es, wie es ist, dann ist es raus: Ich liebe Amerika. Ich weiß, dass sich das auf Deutsch ein bisschen seltsam anhört. Es klingt übertrieben, denn bei uns ist das große Wort »Liebe« normalerweise für andere Dinge reserviert, die man sehr gerne mag. Für die Frau selbstverständlich, den Mann, die Kinder. Die Amerikaner sind in dieser Hinsicht nicht so zurückhaltend, die lieben alles. Jedenfalls sagen sie es bei jeder Gelegenheit. Ich liebe dies, ich liebe das. »I love America« – auf Englisch ist an diesem Satz ganz und gar nichts Ungewöhnliches. Vielleicht hat das auf mich abgefärbt in all den Jahren, die ich in den Vereinigten Staaten verbracht habe.

Und bevor nun jemand protestiert oder mich missversteht: Ich liebe bestimmt nicht jeden Amerikaner, nicht jede amerikanische Regierung und schon gar nicht jeden amerikanischen Präsidenten. Mir ist schon klar, dass es Gründe gibt, Amerika nicht zu lieben, jede Menge sogar. Es gibt Gründe, sich vor Amerika oder, wenn man dort wohnt, in Amerika zu fürchten. Oder an Amerika zu verzweifeln. Wie könnte ich das übersehen? Ich habe vier Jahre Donald Trump in Amerika mitgemacht, eintausendvierhunderteinundsechzig Tage, an denen er als Präsident sein Unwesen getrieben hat. Ich habe jeden einzelnen dieser Tage erlebt und ertragen, an jedem dieser Tage über Trump nachgedacht, über ihn gelesen oder geschrieben. Am Ende dieser Zeit hauste der Präsident wie ein ungebetener Gast in meinem Kopf, er hatte sich dort eingenistet wie ein kleiner, bösartiger, nervender Homunculus trumpensis und ging nicht wieder weg.

Es ist deswegen kein Zufall, dass die Überschrift zu diesem Vorwort aus einer höchst anstößigen Wendung besteht, die man unter zivilisierten Menschen in den USA besser nur verwenden sollte, wenn man erstens echtes, tief empfundenes, ungläubiges Entsetzen zum Ausdruck bringen will, aber zweitens bestimmt keine kleinen Kinder anwesend sind, die nachplappern könnten, was sie hören. Mein jüngster Sohn, der in Amerika in die Grundschule gegangen ist, wäre zur Direktorin ins Büro geschickt und gerüffelt worden, hätte er das F-Wort im Unterricht gesagt. Aber wer sich in den vergangenen Jahren mit Amerika beschäftigt hat, dem sind dieses verbotene Wort und dieser Gedanke vermutlich oft durch den Kopf gegangen: F**k – was zum Teufel ist eigentlich los da drüben? Auch darum wird es in diesem Buch gehen, mehr vielleicht, als ich es mir wünschen würde.

Doch es nützt nichts, sich um die Wahrheit zu drücken. Verschiedene Menschen mögen – lieben – verschiedene Länder. Aus verschiedenen Gründen: weil die Bewohner dort nett und interessant sind, weil das Essen gut, die Sprache schön, das Klima bekömmlich, die Landschaft spektakulär, die Kultur faszinierend oder das Leben ganz allgemein an jenem Ort besonders erfreulich ist. Für mich ist dieses Land Amerika – nicht aus allen gerade genannten Gründen, aber aus einigen, vor allem jenen, die mit Menschen zu tun haben. Es gibt ein Lied, das der amerikanische Folksänger Woody Guthrie vor mehr als achtzig Jahren geschrieben hat und das »This Land Is Your Land« heißt. Guthrie neigte nicht zu Heimattümelei. Er hatte eine Gitarre, auf der stand: »This machine kills fascists«. Dieses Gerät tötet Faschisten. Das zeigt, was er über die Zustände in seinem Land dachte. Guthrie war ein kritischer Geist, ein klarsichtiger Sozialist – so verdächtig, dass die allzeit wachen Kommunistenjäger vom FBI hinter ihm her waren. Zugleich steckte in Woody Guthrie immer noch so viel amerikanischer Patriot, dass er für sein Lied über sein Land einen einfachen Refrain dichtete, der so ging: »This land is your land, this land is my land, this land was made for you and me.« Dieses Land gehört dir, dieses Land gehört mir. Dieses Land wurde für dich und mich gemacht. Mich hat das »you« in dieser Zeile immer angesprochen.

Ich habe drei Mal in den Vereinigten Staaten gelebt. Zum ersten Mal in den Achtzigerjahren, ungefähr von August 1987 bis Juli 1988. Ich war damals sechzehn, siebzehn Jahre alt und Austauschschüler an einer Highschool in Aurora, Colorado. Das ist eine Gegend, die so aussieht, wie ein Teenager aus dem Weser-Ems-Land sich Amerika vorstellte, weil er Amerika bis dahin eben vor allem aus der Marlboro-Werbung im Kino kannte: Prärie, Berge, ein endloser Himmel und am Horizont die schimmernde Skyline von Denver. Dazu gigantische Malls mit Läden, von denen man zwischen Oldenburg und Bremen noch nicht einmal gehört hatte. Pizza mit Schinken und Ananas, breite Highways und ein riesiger Schulparkplatz, weil die Elft- und Zwölftklässler schon alle mit dem eigenen Auto angefahren kamen, so wie meine Gastgeschwister. Ich habe mir das alles staunend angeschaut.

Wahrscheinlich war dieses Jahr in Amerika längst nicht immer so großartig, wie ich es in Erinnerung habe. Einer jener autofahrenden Zwölftklässler, den ich flüchtig kannte, hat sich bei einer Party mit einer Pistole in den Kopf geschossen, weil er betrunken und depressiv war und meinte, russisches Roulette mit der Waffe seines Vaters spielen zu müssen – eine nicht ganz untypische amerikanische Jugendgeschichte. Teenager in Amerika zu sein, war schon damals nicht leicht, die Vorstadtidylle von Aurora war zuweilen weniger idyllisch, als sie aussah. Es dauerte dann auch nur noch fünf Jahre, bis die Band Nirvana ihren Highschool-Hit »Smells Like Teen Spirit« hinaus in die Welt knallte. Der Text des Songs hat zwar keine nennenswerte inhaltliche Aussage. Aber das Video – es war die große Zeit von MTV – war praktisch ein Aufruf an Amerikas Schülerinnen und Schüler zur Revolte. Wie auch immer: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich während meines Jahrs als Austauschschüler in Colorado nie echtes Heimweh hatte.

Vor einigen Jahren war ich beruflich noch einmal in Aurora. Ich war früh am Morgen in einem Schneesturm unterwegs zu einem Gesprächstermin. Und plötzlich tauchten aus dem weißen Gestöber Gebäude auf, die mir bekannt vorkamen. Ich fuhr an einem Schwimmbad vorbei, an einem Baseball-Feld und an einem Football-Stadion. An einer Straßenecke stand dann da das Schild, das ich ein Jahr lang jeden Tag gesehen hatte: »Overland High School«. Oh, dachte ich für einen Augenblick, gleich fängt die Schule an. Erste Stunde, American History beim strengen Mister Hanson.

Das zweite Mal war ich Anfang der Nullerjahre in den USA, von 2003 bis 2005. Ich war Korrespondent der Financial Times Deutschland, einer Tageszeitung, die es nicht mehr gibt, und wohnte in Washington. Das waren, was Politik angeht, keine einfachen Jahre: George W. Bush war der amerikanische Präsident, er galt in Deutschland als tumber, europafeindlicher und dazu noch schießwütiger Haudrauf – als Cowboy. Die Welt hatte damals noch keine nähere Bekanntschaft mit Donald Trump gemacht.

Ich war gerade erst in Washington angekommen, da marschierten die Amerikaner im März 2003 im Irak ein. Die Bundesregierung war gegen diesen Krieg, was dazu führte, dass der damalige deutsche Botschafter von der Bush-Regierung monatelang geschnitten wurde. Zum großen Fest am Tag der Deutschen Einheit im Garten der Botschafterresidenz, bei dem es zur Freude der Washingtoner Gesellschaft immer reichlich Bier aus Bayern und Bratwürstchen gab, schickte das Weiße Haus nur einen drittrangigen Vertreter. Wenn hingegen damals eines der kleinen baltischen Länder, die die Irak-Invasion unterstützt hatten, seinen Unabhängigkeitstag beging, schaute bei der Party Vizepräsident Dick Cheney, Verteidigungsminister Donald Rumsfeld oder ein anderes Mitglied der berüchtigten Neocon-Fraktion vorbei. Dem deutschen Botschafter trieb diese protokollarische Missachtung bei einem Gespräch einmal buchstäblich die Tränen in die Augen.

Bush und seine Leute hatten Spaß daran, die Deutschen für ihre mangelnde Kriegsbegeisterung zu bestrafen. Das machte die Arbeit als Journalist in der amerikanischen Hauptstadt nicht leichter. Viele Leute in Behörden und Ministerien durften oder wollten nicht mit der deutschen Presse reden. Zuweilen half dieser Status als Ausgestoßener aber auch. Ich hatte zu jener Zeit einen guten Bekannten – eine »Quelle«, wenn man es hochgestochen ausdrücken will –, der in der Geheimdienstabteilung des US-Außenministeriums arbeitete. Mit ihm traf ich mich ab und an in der Cafeteria des State Department, um Tee zu trinken und über die aktuelle Lage zu plaudern. Dieser Diplomat war kein Bush-Freund, er hielt den Präsidenten für einen Wiedergänger des deutschen Kaisers Wilhelm II. – auch er hatte noch keine nähere Bekanntschaft mit Donald Trump gemacht –, und es gefiel ihm sichtlich, an einem dienstlichen Ort mit dem Feind Umgang zu pflegen. Er war ein vornehmer Herr und leidenschaftlicher Segler, Spross einer alten, prominenten Ostküstenfamilie und ein wenig snobistisch. Aber er war auch ein sehr kundiger und amüsanter Gesprächspartner. Ein, zwei Mal hat er mir Dinge verraten, die fast streng geheim waren. Einige Zeit nach meiner Rückkehr nach Deutschland las ich dann eines Morgens in den Meldungen der Nachrichtenagenturen, dass mein Freund verhaftet worden war. Offenbar hatte er sich nicht nur verbotenerweise mit einem deutschen Journalisten getroffen, sondern auch mehrere Jahrzehnte lang für das kommunistische Regime in Kuba spioniert. Und zwar richtig spioniert – einschließlich konspirativer Treffen mit Agenten und verschlüsselter Funksprüche. Aber er flog auf und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Normalerweise ist Washington nicht so abenteuerlich. Und es ist auch so: Washington liegt zwar in Amerika, aber Washington ist nicht Amerika. Es ist wichtig, das zu wissen und nie zu vergessen. Deswegen noch einmal: Washington ist nicht Amerika. In vielerlei Hinsicht hat Washington (oder New York City, San Francisco oder eine der anderen Küstenstädte, in die europäische Touristen zumeist reisen) mit dem Rest von Amerika sogar dezidiert nichts zu tun. Manche Korrespondenten lernen das schnell, manche lernen es auch nach langer Zeit nicht. Ob man es lernt oder nicht, wirkt sich deutlich auf die Qualität der Berichterstattung aus, die man daheim abliefert. Die Überraschung über Trumps Wahlsieg im November 2016 zum Beispiel wäre in Deutschland womöglich etwas kleiner gewesen, hätten deutsche Journalisten in den Jahren davor etwas mehr Zeit in den sterbenden Industriestädten von Ohio oder Michigan verbracht.

Jedenfalls hat sich während der Zeit, als George W. Bush in Washington regierte, außerhalb der Hauptstadt kaum jemand darum gekümmert, ob der deutsche Bundeskanzler und der amerikanische Präsident nun gerade beste Freunde oder heftig zerstritten waren. Draußen im Land traf man überwiegend Menschen, die sich ehrlich freuten, dass ein ausländischer Reporter sie besuchte, noch dazu einer von der anderen Seite des Atlantiks. Die Leute wussten ein bisschen was über Deutschland, weil sich vielleicht eine ihrer Urgroßmütter einst in Bremen auf einem Auswandererdampfer eingeschifft hatte. Oder weil ein Onkel während des Kalten Kriegs als Soldat in Hessen stationiert gewesen war. Sie kannten Mercedes, BMW und die Autobahnen ohne Tempolimit. Sie fanden es gut – und ein bisschen erstaunlich –, dass sich jemand von so weit weg für ihr Leben interessierte und für ihre Sorgen, die sich um alle möglichen Dinge drehten, aber sicher nicht um das diplomatische Drama zwischen Berlin und Washington.

So war es auch noch, als ich zum dritten Mal in den Vereinigten Staaten gelebt habe, von 2016 bis 2022. Vier von diesen sechs Jahren, in denen ich für die Süddeutsche Zeitung aus Washington über Amerika berichtet habe, war Donald Trump der Präsident. Und man übertreibt nicht, wenn man feststellt, dass diese vier Trump-Jahre vier furchtbare Jahre waren – dunkel und unerbittlich wie eine alttestamentarische Plage, die über das Land kommt. Trump ist nicht nur ein skrupelloser Mensch, der alles tut, um Macht und Geld an sich zu raffen. Trump ist auch jemand, der sich am Leid anderer erfreut. Er macht gerne kaputt – Dinge und Menschen. Ich halte das für einen widerwärtigen Charakterzug – und für einen sehr gefährlichen. Denn wenn sich ein New Yorker Immobilienentwickler so benimmt, ist das eine Sache. Wenn hingegen der führende Vertreter des Staates es tut, ist es pures Gift für eine Gesellschaft. »Trump hat immer schon andere Menschen verspottet«, hat Maureen Dowd, die berühmte Kolumnistin der New York Times einmal über Trump geschrieben, den sie seit Jahrzehnten kennt. »Aber als er diese Angewohnheit mit sich ins Präsidentenamt gebracht hat, war das, als habe er das Virus der Grausamkeit in die politische Blutbahn injiziert.« Die Folgen für die USA waren katastrophal. Amerika wäre in den vier Jahren, in denen es von Trump regiert wurde, fast zerbrochen. Das ist zwar nicht passiert. Aber es lag nicht daran, dass Donald Trump und seine Gefolgsleute nicht alles versucht hätten, um Amerika zu zerbrechen. Es lag daran, dass am Ende eine Mehrheit der Amerikaner gesehen hat, was der Präsident dem Land antut, und sich an einem Dienstag im November 2022 dagegen gewehrt hat. Und zwar auf jene großartige Art, die der ältesten Demokratie der Neuzeit angemessen ist: friedlich an der Wahlurne.

Doch selbst in den schwärzesten Tagen der Trump-Herrschaft haben meine Familie und ich uns in Amerika immer wohlgefühlt. Natürlich gab es Dinge, die das Leben dort schwierig und kompliziert gemacht haben. Meine Frau hat sechs Jahre lang die bürokratische Schikane hinnehmen müssen, dass die Ehepartnerinnen oder -partner von ausländischen Korrespondenten zwar ein Visum erhalten, aber keine Arbeitserlaubnis. Sie dürfen in den Vereinigten Staaten wohnen, aber kein Geld verdienen. Das war nicht leicht, und ich bin meiner Frau sehr dankbar, dass sie das mitgemacht hat. Trotzdem waren wir in Amerika im besten Sinn des Wortes zuhause, selbst als Trump im Weißen Haus saß. Dabei hat geholfen, dass die eine Hälfte der Amerikaner, zu der praktisch alle unsere Nachbarn und Freunde gehörten, vom Präsidenten genauso entgeistert waren wie wir. In dem hübschen, wohlhabenden, linksliberalen Vorort von Washington, in dem wir gewohnt haben, gab es zwar auch den einen oder anderen Republikaner. Aber es gab keine wüsten Trumpisten, die einem Angst gemacht hätten.

Die andere Hälfte der Amerikaner war von Trump bedauerlicherweise höchst begeistert. Doch auch das ließ sich ertragen. Das wiederum hatte mit einem sehr amerikanischen Paradox zu tun: Trump hat in den USA zwar sehr viel Hass und Aggression an die Oberfläche geholt, er hat die Bürger seines Landes regelrecht aufeinandergehetzt. Journalisten haben ihren Teil davon abbekommen: Der Präsident hat die Leute, deren Beruf im »First Amendment«, dem ersten Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, ausdrücklich geschützt wird, als »Feinde des Volkes« bezeichnet. Gleichzeitig waren deutsche Bekannte immer erstaunt, wenn ich ihnen erzählt habe, dass ich so gut wie nie einen unfreundlichen Trump-Anhänger getroffen habe. Das mag etwas verkürzt ausgedrückt gewesen sein. Für die Neonazis zum Beispiel, die im August 2017 mit Fackeln durch Charlottesville, Virginia, marschierten und antisemitische Parolen brüllten – und denen Trump später bescheinigte, unter ihnen seien auch »sehr anständige Leute« gewesen –, gilt dieses Urteil natürlich ausdrücklich nicht.

Doch die allermeisten Trump-Wähler, die ich kennengelernt habe, waren keine Fanatiker, Neonazis, Rassisten, religiösen Eiferer oder Demokratieverächter, sondern ganz normale Amerikanerinnen und Amerikaner: Arbeiter, Angestellte, Feuerwehrleute, Polizisten, Lehrerinnen, Bauarbeiter, Militärveteranen, Handwerker, Pensionäre. Sie hatten politische Ansichten, die ich nicht teilte, die ich für gefährlich, dumm, falsch oder verdreht hielt und die oft nichts mit der Realität zu tun hatten. Sie huldigten einem Mann – oder gaben ihm zumindest bei Wahlen ihre Stimme –, der sich weder um Amerika noch um seine Wähler scherte, noch nicht einmal um seine Familie. Sondern der sich nur für sich und seinen Kontostand interessierte und allen Werten und Idealen Hohn sprach, auf denen die Vereinigten Staaten einst gegründet wurden und die sie groß gemacht haben. Aber nur sehr wenige dieser Leute waren aggressiv oder verbissen. Man konnte fast immer problemlos und höflich mit ihnen reden und ihnen Fragen stellen, auf die man dann auch Antworten bekam. Das war ein großer Unterschied zu den Pegida-Demonstranten, Montagsspaziergängern und AfD-Schreihälsen, von denen meine Kolleginnen und Kollegen in Deutschland Prügel angedroht bekamen. Dass ihre Freundlichkeit die Trump-Anhänger nicht zwangsläufig weniger gefährlich für Amerikas Demokratie machte, konnte man dann am 6. Januar 2021 erleben, als sie in Washington das Kapitol stürmten.

Als ausländischer Korrespondent hatte ich das Privileg – zumindest habe ich es stets so empfunden –, dass es nicht zu meinen Aufgaben gehörte, die Menschen in dem Land, in dem ich Gast war, zu erziehen, sie über Richtiges und Falsches aufzuklären oder ein Urteil über sie zu fällen. Zu Donald Trump musste ich eine Meinung haben, das war mein Job. Diese Meinung hatte ich, und es war immer die denkbar schlechteste, die mir am jeweiligen Tag einfiel. Aber was Trumps Wähler anging, bestand meine Arbeit vor allem darin, sie zu treffen, ihnen zuzuhören und darüber zu schreiben, was sie denken und tun. Ob mir ihr Denken und Tun gefiel oder nicht, konnte ich für mich behalten. Dieser professionelle Abstand gibt einem eine gewisse Freiheit im Umgang mit Menschen. Man ist als Journalist dann wie ein Emissär des Roten Kreuzes, wie ein Neutraler mit weißer Armbinde, der sich zwischen zwei kämpfenden Armeen bewegen kann und nicht als Feind gilt. Deswegen bin ich mit Trump-Anhängern eigentlich meistens gut ausgekommen, zumindest in den ersten Jahren nach 2016. Je länger Trumps Regierungszeit dann dauerte, je erratischer und autokratischer der Präsident sich benahm, desto irrer und paranoider wurden dann aber auch seine Fans. Und desto unergiebiger und unangenehmer wurden die Begegnungen mit Menschen, die Trump immer noch als den Retter Amerikas sahen.

Warum beschreibe ich das alles so ausführlich? Aus zwei Gründen: einerseits, um meine Zuneigung zu Amerika etwas zu erklären. Ich habe gut zehn Jahre meines Lebens in den USA verbracht. Mein ältester Sohn wurde 2004 in Washington geboren, was ihn zu einem amerikanischen Staatsbürger macht. Wenn er in die Vereinigten Staaten reist, zeigt er bei der Grenzkontrolle am Flughafen seinen blauen Pass vor und wird von dem Beamten mit den Worten »Welcome home« begrüßt: Willkommen zuhause. Meine Kinder sind in Bethesda, Maryland, zur Schule gegangen, einer typischen amerikanischen Suburb an der Grenze zur Hauptstadt Washington. Sie haben dort einen prägenden Teil ihrer Kindheit und Jugend verbracht, mit allem, was dazugehört: Halloween, Thanksgiving, Soccer, Baseball, gelbe Schulbusse. Zum Ende hin sprachen sie Englisch miteinander, und sie sprachen es besser als Deutsch. Als wir nach sechs Jahren in Amerika nach Europa zurückgezogen sind, war das für alle ein sehr schwieriger Abschied.

Da ich das Glück hatte, für eine Zeitung zu arbeiten, die Auslandsberichterstattung ernst nimmt und ihre Korrespondenten reisen lässt, was teuer und heutzutage längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist, bin ich viel herumgekommen in den Vereinigten Staaten – von Washington State bis Florida, von Montana bis Texas, »from California to the New York island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters«, wie Woody Guthrie singt. Ich habe ganz im Süden der USA am Ufer des Rio Grande gestanden und ganz im Norden am Ufer des Yellowstone River. Ich war am Golf von Mexiko, am Atlantischen Ozean und am Pazifik, wobei ich mich in den nicht hineingetraut habe, weil es März und das Wasser so eisig war, dass nur ganz besonders furchtlose und kälteresistente Wesen es darin ausgehalten haben: die Seelöwen und mein jüngster Sohn. Ich war nicht in jedem der fünfzig US-Bundesstaaten, aber dafür in vielen, in die sich kaum je Reisende aus Übersee verlaufen – ganz zu schweigen von meinen freundlichen, linksliberalen Nachbarn aus meinem Washingtoner Vorort, die in den Ferien lieber eine Woche lang nach Amsterdam oder ins Piemont gefahren sind als nach Tennessee oder Alabama. Und immer und überall, an jedem Ort und zu jeder Zeit, war ich willkommen.

Einmal war ich in Harlan County, einem Landkreis im Osten von Kentucky, wo die Berge so steil und die Täler so tief sind, dass die Sonne erst am späten Vormittag hoch genug steht, um Licht und Wärme zu spenden. Am frühen Nachmittag ist sie dann wieder weg, und es wird dunkel. In Harlan County wurde über Generationen hinweg schwarze, fettig glänzende Kohle gefördert, und es gibt dort immer noch einige Gruben. Eine Gruppe von Bergleuten blockierte damals wochenlang einen mit Kohle beladenen Güterzug. Sie zelteten mit ihren Familien auf dem Gleis, auf dem die Waggons standen, um eine pleitegegangene Bergbaufirma, der die Kohle gehörte, dazu zu zwingen, ihnen ihre ausstehenden Löhne zu bezahlen. Die Menschen, die ich dort in der schwülen Hitze eines Südstaatensommers getroffen habe, waren einfach und nicht sehr gebildet. Die Männer hatten Oberarme wie Keulen und Fäuste, so rot und hart wie Backsteine. Man sah ihnen die Last ihres Alltags und der gefährlichen Arbeit unter Tage an. »Damn these hard times, damn the coal mines, damn the good dreams gone cold«, lautet eine Zeile in einem Lied des Country-Sängers Chris Knight, der aus Kentucky stammt. Verflucht seien diese harten Zeiten, verflucht seien die Kohlebergwerke, verflucht seien die schönen Träume, die erkaltet sind. Das beschreibt die Härte des Lebens in Harlan County recht gut.

In manchen Kreisen in Amerika, in denen man sich auf die eigene, angeblich ganz besonders große Toleranz auch ganz besonders viel einbildet, werden Leute wie diese Kohlekumpel abfällig als »Rednecks« oder »Hillbillys« bezeichnet, als Hinterwäldler. Oder auch als »White Trash«, als weißer Müll. Die meisten der Leute, die auf den Gleisen zelteten, waren vermutlich auch Trump-Wähler. Einer hatte auf der Rückbank seines Pick-up-Trucks eine Waffe liegen, eines jener berüchtigten AR-15-Sturmgewehre, von denen später noch die Rede sein wird. Aber diese Frauen und Männer waren warmherzig, offen und voller Vertrauen in Gott und in ihre Nachbarn. Sie kamen sehr gut mit den Mitarbeitern eines neokommunistischen Podcast-Kollektivs aus, das sich Trillbilly Worker’s Party nannte und in einem Dorf in der Nähe seine Sendung machte. Die Bergleute glaubten sogar an die Institutionen und den Gerechtigkeitssinn des Staates: Sie protestierten auf dem Bahndamm, aber zugleich verklagten sie die Bergbaufirma, die ihnen Geld schuldete, vor Gericht. Am Ende gewannen sie. Wenn ich also schreibe, dass ich während meiner Zeit in Amerika genügend Gelegenheiten gefunden habe, um das Land und die Menschen zu lieben, dann weiß ich, so glaube ich, wovon ich rede.

Ich kann deswegen auch nicht viel mit dem Antiamerikanismus anfangen, der einem in Deutschland und Europa ständig in verschiedenen Ausformungen und Abstufungen begegnet. Es gibt bestimmt sehr viel zu kritisieren an der amerikanischen Außen- und Innenpolitik der vergangenen Jahrzehnte. Und Menschen, die in Südamerika oder Südostasien leben, mögen aus guten, nachvollziehbaren Gründen ein sehr negatives Bild von der Rolle haben, die die USA in ihrer Region gespielt haben. Als Europäer bin ich mir aber doch ziemlich sicher, dass Amerikas Präsenz auf meinem Heimatkontinent weit mehr Menschenleben gerettet als gekostet hat. Ich wohne jetzt in einem Dorf in der Nähe von Brüssel, in dem die Straßen und Tram-Stationen nach Einwohnern benannt sind, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg getötet wurden – von Deutschen. Da, wo meine Wohn- von der Hauptstraße abbiegt, steht ein Schild, das den Weg zu dem Städtchen Malines weist. Auf Flämisch heißt der Ort Mechelen. Von dort aus wurden während des Zweiten Weltkriegs etwa 28000 belgische Juden nach Auschwitz deportiert, knapp die Hälfte der jüdischen Bevölkerung des Landes. Die meisten kamen nicht zurück.

Man muss nur einen der stillen amerikanischen Soldatenfriedhöfe in Belgien oder Nordfrankreich besuchen, um vor Augen geführt zu bekommen, welchen Preis die Vereinigten Staaten bezahlt haben, um Europa binnen fünfzig Jahren gleich zwei Mal vor meinen Vorfahren zu retten. Da liegen unter einem makellosen Rasen Tausende Jungs aus Kansas, New York, Iowa, Mississippi oder Wyoming, die gestorben sind, weil Menschen wie meine Großväter auf sie geschossen haben. Wenn man in Amerika über Land fährt, sieht man in den Städtchen entlang der Straße sehr oft Denkmäler, die an die Soldaten aus diesem Ort erinnern, die in Europa gefallen sind, in Flandern, in den Argonnen, in der Normandie, in der Eifel – viel zu weit weg von zuhause. Ich war im Herbst 2016 in Johnstown, Pennsylvania, bei einer Wahlkampfrede von Trump. Die Eishockeyhalle, in der er auftrat, diente zugleich als Gedenkstätte für die Kriegstoten aus der Gegend. In einer Vitrine lag dort ein kleiner Brocken Beton von einem Pfeiler jener berühmten Brücke in Remagen, auf der die US-Truppen – unsere Befreier – im März 1945 den Rhein überquert hatten: ein Stückchen deutsch-amerikanisch-europäischer Geschichte, heimgebracht von einem GI und ausgestellt in einem Glaskasten in einer heruntergekommenen Industriestadt in den Appalachen. Ich fand das bewegend, und meiner Meinung nach ist die Erinnerung daran, was Amerika damals für Europa getan hat, ein guter Grund für ein wenig Dankbarkeit.

Mir ist das in Deutschland weitverbreitete Herabschauen auf und das Naserümpfen über Amerika immer eher provinziell vorgekommen als weltläufig. Ich halte beides für Zeichen von intellektueller Trägheit, mangelnder Neugier und fehlendem Wissen, nicht von europäischer Aufgeklärtheit. Zuweilen ist es auch kaum mehr als die Projektion eigener, deutscher Fehler, Unzulänglichkeiten und Ressentiments auf die Amerikaner. Und es ist oft willkürlich und widersprüchlich. Die Deutschen mögen Amerika, wenn es Barack Obama oder Joe Biden zum Präsidenten wählt, weil sie die beiden auch gewählt hätten. Dann gehen die Zustimmungswerte für die USA in den Umfragen in Deutschland in die Höhe. Und die Deutschen verachten Amerika, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt, weil sie ihn – vollkommen zu Recht – für eine groteske Figur halten. Aber es ist das gleiche Land, das alle drei gewählt hat, es ist die gleiche Gesellschaft. Zuweilen sind es sogar dieselben Menschen gewesen: Zu den interessantesten politischen Phänomenen der vergangenen Jahre gehören jene Amerikanerinnen und Amerikaner, die bei den Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012 für Obama stimmten, dann 2016 für Trump und schließlich 2020 für Biden. Man kann es sich leicht machen und behaupten, dass diese Wähler dumm oder zwischendrin plötzlich für vier Jahre allesamt zu wilden Rassisten geworden sind. Oder man kann sich dort umschauen, wo diese Menschen leben, und versuchen, herauszufinden, ob sich womöglich wirtschaftliche, soziale oder politische Gründe für diese dramatischen Umschwünge finden lassen. Natürlich gibt es Rassisten in den USA. Wo gibt es die nicht? Doch ein Land deshalb nicht lieben zu dürfen, weil einige Politiker und Einwohner unappetitliche Gestalten sind, überzeugt mich nicht. Italien hatte Silvio Berlusconi, Frankreich hat Marine Le Pen. Auch die hatten oder haben viele Wähler. Muss man deswegen aufhören, Italien und Frankreich zu mögen? Gerade als Deutscher sollte man bei diesem Thema vielleicht vorsichtig sein.

Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time hat einmal eine große Titelgeschichte über Antiamerikanismus in Europa gemacht. Das ist einige Zeit her, wahrscheinlich war es während jener schwierigen Jahre, als George W. Bush der amerikanische Präsident war – der Mann, der damals als Rambo bezeichnet wurde, heute aber als altersmilder Elder Statesman gilt, der Ölbilder malt. Ich kann mich nicht mehr an den gesamten Artikel erinnern, aber noch gut an den prägnanten Schlussabsatz. Die Autoren versuchten darin, ihr Erstaunen darüber in Worte zu fassen, dass die Europäer ausgerechnet ein Land mit so viel Skepsis, Misstrauen und Ablehnung betrachten, das politisch und kulturell weitgehend von Auswanderern aus Europa aufgebaut und geprägt worden war. Das Fazit des Artikels über antiamerikanische Europäer lautete so: »Wer Amerika hasst, hasst in Wahrheit sich selbst.« Das ist zugespitzt, aber ich glaube, es ist nicht völlig falsch.

Andererseits bin ich weder naiv noch blind. Amerika ist ein großartiges Land. Doch es ist zugleich ein Land mit tiefen, zappendusteren Abgründen. Ein Land voller Ungerechtigkeit, Unsicherheit, Armut, Zerfall, Verzweiflung, Erschöpfung, Misstrauen, Hass und Wut. Und voller Gewalt. Es gibt keine westliche Gesellschaft, in der tödliche Gewalt unter den Einwohnern so alltäglich ist und so achselzuckend hingenommen wird wie in der amerikanischen. Das hat historische Wurzeln, liegt aber auch an den Umständen, unter denen viele Amerikaner leben. »I love my country like a little boy«, heißt es in einem Lied der Band Wilco, einer wunderbaren kleinen Liebeserklärung an Amerika. Aber dann geht der Text mit zwei bitteren Adjektiven weiter, die das Objekt dieser Liebe beschreiben: »stupid and cruel«. Ich kann gut verstehen, was damit gemeint ist: Ich liebe mein Land, wie es ein kleiner Junge tut, ohne Zweifel und voller Zutrauen, dass es gut ist und das Richtige tut – auch wenn es manchmal dumm und grausam ist. Ich mache mir also keine Illusionen: Die friedlich zeltenden Bergarbeiter in Harlan County hatten zwar nichts mit dem brüllenden Mob gemein, der am 6. Januar 2021 durchs Kapitol tobte. Trotzdem ist es gut möglich, dass unter denen, die an jenem Tag Parlamentarier hängen wollten, damit Trump an der Macht bleiben konnte, auch ein paar Kohlekumpel aus Kentucky waren. Vielleicht sogar einige von denen, die auf dem Bahngleis ihr frittiertes Hühnchen mit mir geteilt hatten.

Als Korrespondent in Amerika kommt man mit diesen Abgründen in Berührung, zumindest wenn man ab und an im Land unterwegs ist. Wenn man gelegentlich mit dem Auto fährt, anstatt zu fliegen. Und wenn man dann nicht die Autobahn nimmt, sondern eine Landstraße, die durch Städtchen und Dörfer führt, wo man sieht, wie die Menschen leben – wie protzig reich und satt, aber auch wie verzweifelt arm. Meine Kinder haben während unserer Zeit in Amerika eine Frage gelernt, auf die sie in Deutschland wahrscheinlich nie gekommen wären. Sie lautete: »Wohnt in dem Auto jemand?« Meine Söhne stellten sie, wenn wir auf einem Supermarktparkplatz an einem Fahrzeug vorbeikamen, das bis unters Dach mit Kleidung, Kisten, Decken, Kissen, Papieren und allem möglichen anderen Haushaltskram gefüllt war. Manchmal war in solchen Fällen nur der Besitzer unordentlich. Doch oft genug war dieses Auto tatsächlich eine rollende Wohnung, das Zuhause von Menschen, die sich vielleicht mit einem Mindestlohnjob gerade so durchschlagen konnten, aber nicht genügend Geld für eine Mietwohnung oder ein billiges Motel hatten.

Vor allem aber bekommt man einen Einblick in Amerikas Abgründe, wenn man nicht nur Politiker, Diplomaten und andere Leute trifft, die das Washingtoner Biotop bevölkern, sondern normale, gewöhnliche Menschen. Solche wie die um ihren Lohn betrogenen Bergleute in Harlan County. Oder wie Evan Todd. Das war der Mann, mit dem ich damals bei meinem zweiten Besuch in Aurora einen Termin hatte, als ich im Schneesturm an meiner alten Schule vorbeigefahren bin. Todd war fünfzehn Jahre alt, als im April 1999 zwei seiner Mitschüler an der Columbine High School, die nur wenige Meilen von der Overland High School entfernt liegt, durch die Gänge und Klassenzimmer zogen und Kinder und Lehrer erschossen. Todd musste damals zusehen, wie mehrere seiner Freunde ermordet wurden. Er selbst wurde durch einen Schuss verletzt. Heute arbeitet er für eine Organisation, die fordert, dass Lehrer im Unterricht Pistolen tragen dürfen.

Ich traf Evan Todd während der Recherche für eine Geschichte über Amerikas Umgang mit Schusswaffen. Genauer: für eine von vielen Geschichten über Waffen in Amerika, die ich geschrieben habe, denn das war ein Thema, dem ich so oft wie kaum einem anderen begegnet bin. Und es war für meine Familie und mich auch kein abstraktes Thema. Wenn es etwas gab, wovor ich in den USA wirklich eine Heidenangst hatte, dann dies: Dass es irgendwann einmal nicht eine unbekannte Schule weit weg ist, in der ein Verrückter mit einem Sturmgewehr um sich feuert, sondern eine der Schulen, auf die meine Kinder gehen. Dass in den ersten aufgeregten, aber eben auch so furchtbar routinierten Eilmeldungen über einen »aktiven Schützen« der Name einer Schule steht, die ich kenne, weil meine Söhne dort jeden Morgen in den erwähnten gelben Schulbussen hingefahren sind. Wood Acres Elementary School. Thomas W. Pyle Middle School. Walt Whitman High School. Das war zum Glück nie der Fall. Aber ich habe in all den Jahren trotzdem so viele Artikel über Massaker in Kirchen und Schulen geschrieben, über das tägliche Töten und Sterben auf den Straßen von Amerikas Städten, über trauernde Eltern und überforderte Polizisten und Ärzte, dass mich die Furcht, es könnte irgendwann auch meiner Familie passieren, nie ganz losgelassen hat. Und dass es mir am Ende reichte.

Diese dunklen Strömungen, die die amerikanische Gesellschaft durchziehen, findet man überall. Donald Trump war – und ist – ein Meister darin, sie anzuzapfen und für seine politischen Ziele zu nutzen. Das hat ihm 2016 einen Wahlsieg eingebracht, und wer weiß, vielleicht bringt es ihm 2024 einen weiteren ein. Er versucht es jedenfalls. Er kandidiert wieder, er hat immer noch enormen Rückhalt in der Republikanischen Partei und in der Bevölkerung, und damit hat er auch eine Chance, wieder zu gewinnen. Man kann darüber streiten, wie hoch diese Chance ist, immerhin hat es 2020 mit seiner Wiederwahl nicht geklappt. Und wer weiß, welche Folgen die verschiedenen juristischen Verfahren, die gegen ihn laufen, für seine Kandidatur haben werden. Aber Trump ist ein guter Wahlkämpfer. Er ist ein erstklassiger Demagoge, ohne moralischen Anker oder Kompass, ohne Anstand, ohne jedwede innere Hemmschwelle, er schreckt buchstäblich vor nichts zurück – nicht einmal vor Gewalt, wie man am 6. Januar 2021 sehen konnte. Und er hat ein gewisses Charisma, das vielleicht bei Akademikern in Brooklyn nicht verfängt, dafür aber bei sehr vielen Menschen auf dem Land und in den Kleinstädten im sogenannten Rust Belt oder im Westen und Süden Amerikas. Es ist vollkommen legitim, zu hoffen, dass Trump bei der Präsidentschaftswahl im November scheitert – als Politiker dann vielleicht endgültig. Aber es wäre fahrlässig, fest damit zu rechnen.

Für das Land ist diese Aussicht überaus unerfreulich. Ich würde keine allzu hohe Summe darauf wetten, dass die Vereinigten Staaten, sollte es dazu kommen, noch einmal vier Jahre Trump im Weißen Haus überstehen. Zumindest nicht als das politische und soziale Gebilde, das sie in ihrem Namen zu sein vorgeben: als vereinigte Staaten. Mir persönlich tut das leid, weil mir viel liegt an Amerika und den Amerikanern. Für einen Korrespondenten ist so eine Vielschichtigkeit in einem Land und einer Gesellschaft allerdings sehr interessant. Selbst dann, oder auch gerade dann, wenn aus den Rissen und Klüften, die sich auftun, wenn diese Schichten sich wie tektonische Platten aneinander reiben und ineinander verhaken, zuweilen Zerstörer wie Trump nach oben klettern.

Unser Bild von Amerika und den Amerikanern besteht ja oft aus eher simplen Mythen über bestimmte Orte, aus archetypischen Charakteren, die man sich aus Büchern, Filmen, Liedern, der Zeitung oder auch auf Reisen zusammengesammelt hat. Jeder, der sich auf die eine oder andere Art mit den USA beschäftigt, stellt sich etwas ganz Bestimmtes vor, wenn er das Wort »Cowboy« hört, »Indianer« oder »Sheriff«. Jedem fällt etwas dazu ein, wenn es um Amerika und Waffen geht, Amerika und Drogen, Amerika und Einwanderer, Amerika und Krieg. Wenn über die Vereinigten Staaten geredet wird, ist es bis zum nächsten Klischee meistens nicht sehr weit, sei es ein gutes oder ein schlechtes. Und das ist auch nicht schlimm. Mir ging es nicht anders, als ich damals als Zehntklässler aus einem Dorf in Niedersachsen nach Colorado gekommen bin. Ich kam damals gerade rechtzeitig zum großen Herbst-Rodeo in Denver an und habe mir natürlich gleich ein Paar spitzer Stiefel und einen dieser großen Stetson-Hüte gekauft, wie die berittenen Rinderhirten in der Gegend sie tragen. Jeder schleppt vorgeformte Bilder über die USA mit sich herum, und oft sind die nicht ganz falsch. Aber sie umfassen eben meistens auch längst nicht die volle Wahrheit. Mir ist es in den Jahren als Korrespondent jedenfalls immer wieder passiert, dass ich irgendwo hingefahren bin und eine bestimmte Vorstellung davon hatte, welche Geschichte ich von dort mitbringen und für die Zeitung aufschreiben wollte. Aber nicht selten war es dann so, dass dieser Ort und die Menschen, denen ich dort begegnet bin, anders waren, als ich es gedacht hatte. Anders, als sie der allgemeinen Ansicht – oder dem gemeinhin gültigen Vorurteil – nach hätten sein sollen: besser oder schlimmer, einfacher oder komplizierter, dümmer oder klüger, erfreulicher oder deprimierender, beruhigender oder beängstigender – manchmal auch beides zugleich.

Das Klischee will, dass Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist. Das mag so sein, warum sonst würden sich jedes Jahr Hunderttausende Menschen, die in ihren Heimatländern nur begrenzte Möglichkeiten haben, auf den Weg in die Vereinigten Staaten machen? Zur Realität gehört aber genauso, dass Amerika das Land der unbegrenzten Überraschungen und der unbegrenzten Widersprüche ist. Und genau die Tatsache, dass nicht alles so ist, wie man es erwartet, hat für mich als Korrespondenten meistens eine gute, oft eine bessere, auf jeden Fall aber eine wahre Geschichte ergeben.

Einige dieser Geschichten erzähle ich in diesem Buch.

Kapitel 2 Cowboys

Nevada

Der amerikanischste aller amerikanischen Mythen ist wahrscheinlich der des Cowboys. Es ist zugleich der amerikanische Mythos, der in Deutschland die tiefsten Wurzeln geschlagen hat. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat das immer noch mit Karl May zu tun. Der Sachse hat es zwar selbst nie nach Amerika geschafft, aber er konnte so anschaulich vom Apachen-Häuptling Winnetou und dessen treuem (Cowboy-)Blutsbruder Old Shatterhand erzählen, dass mehrere Generationen von Deutschen der Meinung waren, dass es so, wie es da in den Büchern stand, im Wilden Westen tatsächlich zuging.

Und da ist ja was Wahres dran. Es gab und gibt in Amerika Menschen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, sich auf einer Ranch um Rinder zu kümmern. Es sind sogar gar nicht so wenige – zwischen 600000 und einer Million, je nach Statistik. Die Mehrheit sind Männer, aber es gibt auch viele Frauen unter ihnen. Sie bewegen sich bei ihrer Arbeit oft auf Pferden fort, weil die in dem schwierigen Gelände, in dem die Rinder herumlaufen, gut zurechtkommen, und gelegentlich haben sie ein Gewehr dabei oder einen Revolver umgeschnallt. Diese Menschen sind Cowboys. Karl May musste für seine Romane keine Figuren erfinden, sie existieren in der amerikanischen Realität. Es ist deswegen auch kein Wunder, dass Cowboys – nicht zuletzt in ihrer Hollywood-tauglichen Variante als schießwütige Outlaws – in der amerikanischen Nationalmythologie ebenfalls einen herausragenden Platz einnehmen. Old Shatterhand kennt in Amerika so gut wie niemand, Billy the Kid, Jesse James und John Wayne hingegen jeder und jede. Im Westen der USA, wo die Kinder auf Farmen und Ranches aufwachsen, gibt es viele Highschools, die nicht nur ein Football- und ein Baseball-Team haben, sondern auch eine Rodeo-Mannschaft. Die Jugendlichen lernen dort, mit Pferden, Kühen und Lassos umzugehen. »My heroes have always been cowboys«, heißt es in einem klassischen Countrysong, den Musiker wie Willie Nelson und Waylon Jennings gesungen haben – beide selbst so etwas wie Mythen in ihrem Geschäft. Meine Helden waren schon immer Cowboys. Doch weil das Cowboyleben, von dem Nelson und Jennings in dem Song erzählen, nicht lustig ist, sondern kalt, einsam und traurig, haben sie auch ein zweites, noch bekannteres Lied gesungen – eine Warnung, wenn man so will: »Mamas, don’t let your babies grow up to be cowboys«, lautet der Refrain. »Don’t let ’em pick guitars and drive them old trucks, make ’em be doctors and lawyers and such.« Mütter, lasst nicht zu, dass eure Kleinen Cowboys werden, wenn sie groß sind. Lasst sie nicht auf Gitarren herumzupfen und alte Pick-up-Trucks fahren. Sorgt dafür, dass sie Ärzte oder Anwälte oder so was werden.

Das ist womöglich ein guter Ratschlag. Als ich einmal versucht habe, in Amerika echte Cowboys zu treffen, hat das jedenfalls nicht geklappt. Sie saßen alle im Gefängnis.

Das lag daran, dass ich nicht irgendwelche Cowboys besuchen wollte, sondern die Bundys: Cliven Bundy, den alten Patriarchen dieser Familie, und seine Söhne Ryan, Ammon, David und Melvin. Die Bundys besitzen in der äußersten Südostecke von Nevada eine Ranch in der Nähe eines Orts namens Bunkerville, etwa 120 Kilometer von Las Vegas entfernt. Wobei man sich unter dem Wort Ranch nichts allzu Stattliches vorstellen sollte. Der Hof der Bundys besteht aus einer Wiese voller verrosteter Landmaschinen, einem engen, heruntergewohnten Holzhaus, ein paar Scheunen und einigen Äckern am Ufer des Virgin River. Dort bauen die Bundys Melonen und Grünfutter an. Vor allem aber halten sie eine Rinderherde, sonst wären sie keine Rancher, sondern Farmer – Bauern, nicht Viehzüchter. Im Frühjahr 2017, als ich auf der Ranch war, besaß Cliven Bundy etwa fünfhundert Tiere aus eigener Zucht, eine Kreuzung aus Hereford-Rindern, die viel gutes Fleisch ansetzen, und Brahman-Kühen, die die Hitze in Nevada vertragen.

Wenn man von Las Vegas die Autobahn I-15 hinaus zur Bundy-Ranch fährt, sieht man sofort, was für eine elendige Plackerei das Halten von Rindern in diesem Teil der Vereinigten Staaten ist. Bunkerville liegt ein gutes Stück westlich des 98. Längengrads. Dieser durchschneidet die USA ungefähr in der Mitte von Norden nach Süden. Er verläuft durch North Dakota und South Dakota, durch Nebraska, Kansas, Oklahoma sowie Texas. Und er markiert die Grenze, von der an sich vor allem im südlichen Teil des Landes das Klima und das Terrain deutlich zu ändern beginnen. Westlich des 98. Längengrads wird der Boden immer karger und trockener, große Teile der Region zwischen den Bundesstaaten Texas und Kalifornien, in der auch Nevada liegt, sind Halbwüste oder Wüste. Fast alles, was dort lebt und wächst, hat einen Panzer oder hornige Schuppen, eine dicke Rinde oder scharfe Stacheln, um sich vor der feindseligen Umgebung zu schützen. Im Frühjahr, wenn ein paar Regenfälle über das Land gegangen sind, blüht die Wüste für einige Tage prachtvoll auf. Dann sind zwischen den Felsen, wo sich das Wasser sammelt, bunte Kissen aus Blumen hingebreitet. Aber den Rest des Jahres über ist es entweder zu heiß oder zu kalt, auf jeden Fall zu trocken und zu staubig. Auch in der Gegend, in der die Bundy-Ranch liegt, gibt es links und rechts der Straßen nicht viel mehr als Sand und Steine. Ein bisschen Grünzeug wächst da – Kreosotbüsche mit kleinen, harten Blättern, Prickly-Pear-Kakteen, wilder Salbei. Und außer einigen flachen Flüssen, die im Sommer zu braunen Rinnsalen und Tümpeln werden, gibt es auch kaum Wasser. Weiter oben im Norden, in den Dakotas oder in Montana, wo das Vieh bis zum Bauch im fetten Präriegras badet, ist es nicht so schwierig, Kühe zu züchten. Aber in Nevada, wo man als Rancher dem Land jeden Halm Gras und jeden Tropfen Wasser abtrotzen muss, ist es echte Knochenarbeit.

Das Land prägt die Menschen. Das ist ein Phänomen, dem ich in Amerika immer wieder begegnet bin. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber ich glaube das eigentlich nicht. Draußen in den Präriestaaten, in Kansas oder Colorado, unter dem gewaltigen Himmel, der sich über die endlosen Ebenen wölbt, schienen mir die Leute stets noch ein wenig offener, zugänglicher und freigiebiger mit ihrer Freundschaft zu sein, als die Amerikaner es ohnehin sind. In den Appalachen-Staaten dagegen, in West Virginia oder Kentucky, hatte ich manchmal den Eindruck, als zwängten die dunklen Berge und engen Täler auch das Denken der Menschen dort ein. Und wer einmal die Sonne, das Meer und den milden Wind in Kalifornien erlebt hat, wo die Autobahnen nicht Highways, sondern Freeways heißen, der weiß, warum die Kalifornier sind, wie sie sind.