9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Es ist ein Schock, der ihr ganzes Selbstverständnis erschüttert: Mit 38 Jahren erfährt Jennifer Teege durch einen Zufall, wer sie ist. In einer Bibliothek findet sie ein Buch über ihre Mutter und ihren Großvater Amon Göth. Millionen Menschen kennen Göths Geschichte. In Steven Spielbergs Film «Schindlers Liste» ist der brutale KZ-Kommandant der Saufkumpan und Gegenspieler des Judenretters Oskar Schindler. Göth war verantwortlich für den Tod Tausender Menschen und wurde 1946 gehängt. Seine Lebensgefährtin Ruth Irene, Jennifer Teeges geliebte Großmutter, begeht 1983 Selbstmord. Jennifer Teege ist die Tochter einer Deutschen und eines Nigerianers. Sie wurde bei Adoptiveltern groß und hat danach in Israel studiert. Jetzt ist sie mit einem Familiengeheimnis konfrontiert, das sie nicht mehr ruhen lässt. Wie kann sie ihren jüdischen Freunden noch unter die Augen treten? Und was soll sie ihren eigenen Kindern erzählen? Jennifer Teege beschäftigt sich intensiv mit der Vergangenheit. Sie trifft ihre Mutter wieder, die sie viele Jahre nicht gesehen hat. Gemeinsam mit der Journalistin Nikola Sellmair recherchiert sie ihre Familiengeschichte, sucht die Orte der Vergangenheit noch einmal auf, reist nach Israel und nach Polen. Schritt für Schritt wird aus dem Schock über die Abgründe der eigenen Familie die Geschichte einer Befreiung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

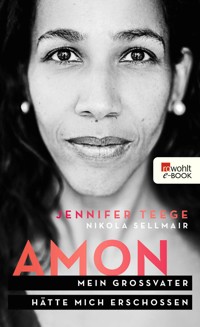

Jennifer Teege • Nikola Sellmair

Amon

Mein Großvater hätte mich erschossen

Über dieses Buch

Es ist ein Schock, der ihr ganzes Selbstverständnis erschüttert: Mit 38 Jahren erfährt Jennifer Teege durch einen Zufall, wer sie ist. In einer Bibliothek findet sie ein Buch über ihre Mutter und ihren Großvater Amon Göth. Millionen Menschen kennen Göths Geschichte. In Steven Spielbergs Film «Schindlers Liste» ist der brutale KZ-Kommandant der Saufkumpan und Gegenspieler des Judenretters Oskar Schindler. Göth war verantwortlich für den Tod Tausender Menschen und wurde 1946 gehängt. Seine Lebensgefährtin Ruth Irene, Jennifer Teeges geliebte Großmutter, begeht 1983 Selbstmord.

Jennifer Teege ist die Tochter einer Deutschen und eines Nigerianers. Sie wurde bei Adoptiveltern groß und hat danach in Israel studiert. Jetzt ist sie mit einem Familiengeheimnis konfrontiert, das sie nicht mehr ruhen lässt. Wie kann sie ihren jüdischen Freunden noch unter die Augen treten? Und was soll sie ihren eigenen Kindern erzählen? Jennifer Teege beschäftigt sich intensiv mit der Vergangenheit. Sie trifft ihre Mutter wieder, die sie viele Jahre nicht gesehen hat.

Gemeinsam mit der Journalistin Nikola Sellmair recherchiert sie ihre Familiengeschichte, sucht die Orte der Vergangenheit noch einmal auf, reist nach Israel und nach Polen. Schritt für Schritt wird aus dem Schock über die Abgründe der eigenen Familie die Geschichte einer Befreiung.

Vita

Jennifer Teege, Jahrgang 1970, ist Tochter einer Deutschen und eines Nigerianers. Mit vier Wochen wurde sie ins Kinderheim gebracht, mit sieben Jahren zur Adoption freigegeben. Sie hat vier Jahre in Israel gelebt und dort studiert. Seit 1999 Texterin und Konzeptionerin in der Werbebranche. Sie lebt in Hamburg.

Nikola Sellmair, Jahrgang 1971, Absolventin der Deutschen Journalistenschule, studierte Politik, Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München. «stern»-Redakteurin seit 2000. Ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen, darunter dem Deutsch-Polnischen Journalistenpreis 2013.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2013

Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Copyright © 2013 by Jennifer Teege und Nikola Sellmair

Lektorat Uwe Naumann

Umschlaggestaltung ANZINGER WÜSCHNER RASP, München

(Umschlagabbildung: Thorsten Wulff)

ISBN 978-3-644-02821-0

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Die Entdeckung

Ich, Enkelin eines Massenmörders

Herrscher über das KZ Płaszów: Der Großvater Amon Göth

Die Frau des Kommandanten: Die Großmutter Ruth Irene Kalder

Ein Leben mit den Toten: Die Mutter Monika Göth

Enkel der Opfer: Die Freunde in Israel

Blumen in Krakau

Weitere Informationen

1. Über Amon Göth, Ruth Irene Göth und ihre Tochter Monika

Bücher:

Filme:

Internet:

2. Ausgewählte Berichte von Płaszów-Überlebenden

3. Zur Lebensgeschichte anderer Täter-Nachkommen

Bücher:

Film:

4. Zur Psychologie der Täter und Zuschauer, der zweiten und dritten Generation der NS-Täter sowie Allgemeines zur Trauma-Therapie

5. Sonstiges

6. Ein Hinweis

Abbildungsnachweise

Für Y.

PROLOG

Die Entdeckung

Es ist der Blick der Frau, der mir bekannt vorkommt. Ich stehe in der Hamburger Zentralbücherei und halte ein Buch mit rotem Einband in der Hand, das ich eben aus dem Regal gezogen habe. Vorne ist das Schwarz-Weiß-Porträt einer Frau mittleren Alters aufgedruckt. Ihr Blick ist nachdenklich, er hat etwas Angestrengtes, Freudloses. Ihre Mundwinkel zeigen nach unten. Sie sieht unglücklich aus.

Ich überfliege den Untertitel: «Die Lebensgeschichte von Monika Göth, Tochter des KZ-Kommandanten aus ‹Schindlers Liste›». Monika Göth! Ich kenne diesen Namen. So heißt meine Mutter. Meine Mutter, die mich einst ins Kinderheim gab und die ich seit vielen Jahren nicht gesehen habe.

Auch ich hieß einmal «Göth», ich wurde geboren mit diesem Namen, schrieb «Jennifer Göth» auf meine ersten Schulhefte – bis mich meine Mutter zur Adoption freigab und ich den Nachnamen meiner Adoptiveltern annahm. Damals war ich sieben Jahre alt.

Was soll der Name meiner Mutter auf diesem Buch? Ich starre auf den Einband. Im Hintergrund, nur als Schatten hinter dem Schwarz-Weiß-Foto der Frau erkennbar, ist ein Mann mit geöffnetem Mund und einem Gewehr in der Hand zu sehen. Das muss der KZ-Kommandant sein.

Hastig schlage ich das Buch auf und beginne zu blättern, zuerst langsam, dann immer schneller. Es enthält nicht nur Text, sondern auch viele Fotos. Die Menschen auf den Bildern – habe ich die nicht schon mal gesehen? Eines zeigt eine junge große Frau mit dunklem Haar, sie erinnert mich an meine Mutter. Auf einem anderen sitzt eine ältere Frau im Englischen Garten in München, sie trägt ein geblümtes Sommerkleid. Ich habe nur wenige Bilder von meiner Großmutter, ich kenne jedes genau: Auf einem davon trägt sie genau dieses Kleid. Unter dem Foto im Buch steht «Ruth Irene Göth». So hieß meine Großmutter.

Ist das meine Familie? Sind das Fotos meiner Mutter und meiner Großmutter? Aber nein, das ist absurd: Es kann nicht sein, dass es ein Buch über meine Familie gibt – und ich weiß nichts davon!

Schnell blättere ich weiter. Ganz hinten, auf der letzten Seite des Buches, finde ich eine Biographie, sie beginnt so: Monika Göth, geboren 1945 in Bad Tölz. Ich kenne diese Daten. Aus meinen Adoptionsunterlagen. Hier stehen sie, schwarz auf weiß. Es ist wirklich meine Mutter. Hier geht es um meine Familie.

Ich klappe das Buch zu. Es ist still. Irgendwo im Lesesaal hustet jemand. Ich will hier raus, schnell, will allein sein mit diesem Buch. Ich umklammere es wie einen wertvollen Schatz, schaffe es die Treppen hinunter und durch die Ausleihe. Das Gesicht der Bibliothekarin, der ich das Buch hinschiebe, nehme ich gar nicht wahr. Ich gehe auf den weiten Platz vor der Bibliothek. Meine Knie geben nach. Ich lege mich auf eine Bank, schließe die Augen. Hinter mir rauscht der Verkehr.

Mein Auto steht gleich gegenüber, aber ich kann jetzt nicht fahren. Ein paarmal richte ich mich auf und überlege, ob ich weiterlesen soll. Mir graut davor. Ich möchte das Buch zu Hause lesen, in Ruhe, von Anfang bis Ende.

Es ist ein warmer Augusttag, aber meine Hände sind eiskalt. Ich wähle die Nummer meines Mannes: «Du musst kommen und mich abholen, ich habe ein Buch gefunden. Über meine Mutter und meine Familie.»

Warum hat meine Mutter mir nie etwas gesagt? Bin ich ihr so wenig wert, immer noch? Wer ist dieser Amon Göth? Was genau hat er gemacht? Warum weiß ich nichts von ihm? Wie war das noch mal mit «Schindlers Liste», mit den Schindler-Juden?

Es ist lange her, seit ich den Film gesehen habe. Ich erinnere mich noch, dass es Mitte der neunziger Jahre war, während meiner Studienzeit in Israel. Alle sprachen über Steven Spielbergs Holocaust-Drama. Ich sah es erst später im israelischen Fernsehen, allein in meinem WG-Zimmer in der Rehov Engel, der Engel-Straße in Tel Aviv. Ich weiß noch, dass ich den Film berührend fand; gegen Ende dann ein bisschen kitschig, zu sehr Hollywood.

«Schindlers Liste» war für mich nur ein Film, er hatte nichts mit mir zu tun.

Warum hat mir keiner die Wahrheit gesagt? Haben mich alle all die Jahre belogen?

KAPITEL 1

Ich, Enkelin eines Massenmörders

In Deutschland ist der Holocaust Familiengeschichte.

(Raul Hilberg)

Geboren wurde ich am 29. Juni 1970, als Tochter von Monika Göth und eines nigerianischen Vaters. Ich war vier Wochen alt, da brachte mich meine Mutter in ein katholisches Kinderheim. In der Obhut von Nonnen wuchs ich auf.

Mit drei Jahren kam ich zu einer Pflegefamilie, die mich im Alter von sieben Jahren adoptierte. Meine Haut ist schwarz, die meiner Adoptiveltern und meiner beiden Adoptivbrüder weiß. Jeder sah, dass ich nicht das leibliche Kind sein konnte. Aber meine Adoptiveltern beteuerten stets, sie würden mich genauso lieben wie ihre eigenen Kinder. Sie spielten, bastelten und turnten in Eltern-Kind-Gruppen mit mir und meinen Brüdern. Mit meiner leiblichen Mutter und meiner Großmutter hatte ich als Kind noch Kontakt, der dann später abriss. Das letzte Mal traf ich meine Mutter, da war ich einundzwanzig.

Jetzt, mit achtunddreißig Jahren, finde ich dieses Buch. Warum bloß habe ich es unter Hunderttausenden von Büchern herausgezogen? Gibt es so etwas wie Schicksal?

Der Tag hatte normal begonnen. Mein Mann war ins Büro gegangen, ich hatte meine Söhne in den Kindergarten gebracht und war weiter in die Stadt gefahren. Ich wollte noch kurz in die Bücherei. Ich bin oft hier. Ich mag die konzentrierte Stille, die leisen Schritte, das Rascheln der Buchseiten, die gebeugten Rücken der lesenden Besucher. In der Psychologieabteilung hatte ich nach Informationen über Depressionen gesucht. Auf Hüfthöhe, zwischen Erich Fromms «Die Kunst des Liebens» und einem Buch mit dem Allerweltstitel «In der Krise liegt die Kraft», stand das Buch mit dem roten Einband. Auf dem Buchrücken las ich: «Matthias Kessler: Ich muß doch meinen Vater lieben, oder?» Der Name des Autors sagte mir nichts, aber der Titel klang interessant. Also zog ich das Buch heraus.

Mein Mann Götz findet mich auf der Bank vor der Bibliothek liegend. Er setzt sich neben mich, betrachtet das Buch, blättert es kurz durch. Ich nehme es ihm schnell weg. Ich will nicht, dass er zuerst darin liest. Das Buch ist meins, der Schlüssel zu meiner Familiengeschichte. Der Schlüssel zu meinem Leben, nach dem ich all die Jahre gesucht hatte.

Mein ganzes Leben hatte ich das Gefühl, dass etwas mit mir nicht stimmt: Meine Traurigkeit, die Depressionen. Aber ich fand einfach nicht heraus, was so grundlegend falsch war.

Götz nimmt meine Hand, wir gehen zu seinem Wagen. Auf der Fahrt nach Hause spreche ich kaum. Mein Mann nimmt sich den Rest des Tages frei und kümmert sich um unsere beiden Söhne.

Ich lasse mich aufs Bett fallen, lese und lese, bis zur letzten Seite. Es ist schon dunkel, als ich den Band zuklappe. Ich setze mich an den Computer und recherchiere die ganze Nacht, lese alles über Amon Göth, was ich finden kann. Es ist, als würde ich in ein Gruselkabinett eintreten.

Ich lese über seine Ghettoräumungen in Polen, seine sadistischen Morde, seine auf Menschen abgerichteten Hunde. Erst jetzt wird mir das Ausmaß der Verbrechen bewusst, die Amon Göth begangen hat. Himmler, Goebbels, Göring – diese Figuren sind mir sofort präsent. Was Amon Göth genau getan hat, wusste ich nicht. Nach und nach wird mir klar, dass die Filmfigur in «Schindlers Liste» keine fiktive Figur war, sondern ein reales Vorbild aus Fleisch und Blut hatte. Meinen Großvater. Einen Mann, der reihenweise tötete und dem das auch noch Freude bereitete. Ich bin die Enkelin eines Massenmörders.

Jennifer Teege hat eine warme dunkle Stimme mit Münchner Einschlag, einem leicht rollenden «R». Ihr Gesicht ist klar und ungeschminkt, die eigentlich krausen Haare sind zu langen schwarzen Locken geglättet, die schmalen langen Beine stecken in engen Hosen. Wenn sie einen Raum betritt, drehen sich die Köpfe, die Männer schauen ihr nach. Sie geht sehr gerade, ihr Schritt ist fest und entschieden.

Ihre Freunde beschreiben Jennifer Teege als selbstbewusste Frau, voller Neugier und Abenteuerlust. Eine Studienfreundin sagt über sie: «Wenn sie von einem spannenden Land hörte, rief sie: Das kenne ich noch nicht, da fahr ich hin! Und sie zog los, nach Ägypten, Laos, Vietnam und Mosambik.»

Doch wenn sie über ihre Familiengeschichte spricht, zittern immer wieder ihre Hände, und sie weint.

Der Fund des Buches mit der Bibliothekssignatur Mcm O GOET#KESS ist der Moment, der Jennifer Teeges Leben zerschneidet, der es teilt in ein Davor und ein Danach: Davor, ohne das Wissen um ihre Herkunft. Danach, mit dem Wissen um die Geschichte ihrer Familie.

Die Geschichte ihres Großvaters kennt die ganze Welt: In Steven Spielbergs Film «Schindlers Liste» ist der grausame KZ-Kommandant Amon Göth Saufkumpan und Gegenspieler des gleichaltrigen Oskar Schindler: Judenmörder gegen Judenretter. Eine Filmszene hat sich ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt: Amon Göth, wie er vom Balkon seiner Villa aus Häftlinge erschießt, seine Form von Morgengymnastik.

Amon Göth war als Kommandant des Konzentrationslagers Płaszów in Krakau verantwortlich für den Tod Tausender Menschen. 1946 wurde er in Krakau gehängt, seine Asche in die Weichsel gestreut. Amon Göths Lebensgefährtin Ruth Irene, Jennifer Teeges geliebte Großmutter, leugnete später seine Verbrechen. 1983 brachte sie sich mit Schlaftabletten um.

Jennifer Teeges deutsche Geschichte: der Opa ein Nazitäter, die Oma eine Mitläuferin. Die Mutter aufgewachsen mit dem bleiernen Schweigen der Nachkriegszeit. Das also ist ihre Familie. Das sind ihre Wurzeln, die sie, das Adoptivkind, immer gesucht hat. Und sie, wer ist dann sie?

Ein Original der Schindler-Liste, gefunden 1999 auf dem Dachboden eines Hauses in Hildesheim, vor einem Foto Oskar Schindlers (Mitte)

Alles, was mein Leben bis dahin ausgemacht hat, stelle ich nun in Frage: die enge Beziehung zu meinen beiden Adoptivbrüdern, meine Freundschaften in Israel, meine Ehe, meine zwei Söhne. War mein ganzes Leben eine Lüge? Ich komme mir vor, als sei ich unter falschem Namen unterwegs gewesen, als hätte ich alle betrogen.

Dabei bin ich diejenige, die betrogen wurde: um meine Geschichte. Um meine Kindheit. Um meine Identität.

Ich weiß nicht mehr, zu wem ich gehöre. Zu meiner Adoptivfamilie oder zur Familie Göth? Ich kann es mir nicht aussuchen: Ich bin eine Göth.

Als ich mit sieben Jahren, nach der Adoption, den Namen Göth ablegte, schien das leicht. Ein Dokument wurde aufgesetzt. Meine Adoptiveltern fragten, ob der Namenswechsel für mich in Ordnung sei. Ich sagte ja. Nach meiner leiblichen Mutter wagte ich danach nicht mehr zu fragen. Ich wollte endlich eine normale Familie.

Bei meinen Recherchen zu Amon Göth stoße ich im Internet auch auf einen Bericht über eine Sendung im Kulturkanal «arte»: Ein amerikanischer Filmemacher hat die Begegnung meiner Mutter mit Helen Rosenzweig, ehemals KZ-Häftling und Dienstmädchen in der Villa meines Großvaters, dokumentiert. Zufällig wird der Film schon am folgenden Abend in deutscher Erstausstrahlung im Fernsehen zu sehen sein.

Erst das Buch, dann dieser Film – es ist alles zu viel, es kommt alles zu schnell.

Mit meinem Mann sitze ich abends vor dem Fernseher. Gleich zu Beginn tritt meine Mutter auf. Ich beuge mich vor, ich will genau sehen: Wie sieht sie aus, wie bewegt sie sich, wie spricht sie? Bin ich ihr ähnlich? Ihre Haare hat sie jetzt kupferblond getönt, sie sieht verhärmt aus. Ich mag ihre Art, sich auszudrücken. Als Kind war sie für mich nur meine Mutter. Kinder registrieren nicht, ob jemand eher einfach oder gebildet ist. Erst jetzt merke ich: Meine Mutter ist eine kluge Frau, sie sagt interessante Dinge.

Im Dokumentarfilm wird auch eine Schlüsselszene aus «Schindlers Liste» gezeigt, in der die jüdische Bauleiterin dem frisch ernannten Kommandanten Amon Göth erklärt, dass die Lagerbaracken nicht richtig geplant seien – da lässt Amon Göth, gespielt von Ralph Fiennes, die Frau einfach erschießen. Sie sagt noch: «Herr Kommandant, ich bemühe mich doch nur, meine Arbeit gut zu machen.» Da antwortet Fiennes als Göth: «Ich mich auch.»

Ich erinnere mich jetzt wieder besser an den Film. Die Szene hat mich erschüttert, denn sie zeigt so klar, was man sich kaum vorzustellen vermag: Es gibt keine Grenzen und keine Hemmschwellen im Lager, Vernunft und Menschlichkeit sind abgeschafft.

Was soll ich, mit meiner dunklen Haut, mit Freunden in der ganzen Welt, bloß mit diesem Großvater? War er es, der meine Familie zerstörte? Fiel sein Schatten erst auf meine Mutter, schließlich auf mich? Kann es sein, dass ein Toter immer noch Macht hat über die Lebenden? Haben die Depressionen, die mich seit langem quälen, auch mit meiner Herkunft zu tun? Dass ich fünf Jahre in Israel gelebt und studiert habe – war das Zufall oder Bestimmung? Muss ich jetzt anders mit meinen jüdischen Freunden reden, jetzt, da ich weiß: Mein Großvater hat eure Verwandten umgebracht?

Ich träume: Ich schwimme in einem dunklen See, das Wasser zäh wie Teer. Plötzlich tauchen neben mir Leichen auf. Spindeldürre Gestalten, Skelette fast, denen alles Menschliche genommen wurde.

Weshalb hatte meine Mutter es nicht für nötig befunden, mich über meine Herkunft aufzuklären? Wieso erzählt sie anderen Dinge, die auch ich hätte unbedingt wissen müssen? Sie hat mir nie die Wahrheit gesagt. Aber ich brauche die Wahrheit. Ich muss an Theodor W. Adornos berühmten Satz denken: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Er war damals anders gemeint, aber jetzt scheint er mir perfekt auf mein Leben zu passen.

Unsere Beziehung war schwierig, unsere Treffen waren sporadisch – aber sie ist trotz allem meine Mutter. Im Buch über Monika Göth wird auch das Jahr 1970 erwähnt, mein Geburtsjahr. Für mich hat meine Mutter kein einziges Wort. Sie schweigt mich tot.

Immer wieder betrachte ich das Foto im Buch, auf dem sie so aussieht, wie ich sie aus Kindertagen in Erinnerung habe. Tief in mir öffnet sich eine Schublade nach der anderen: Meine ganze Kindheit kommt hoch, die Gefühle aus der Zeit im Heim – Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit.

Ich fühle mich wieder hilflos wie ein kleines enttäuschtes Kind und bin nicht mehr fähig, mein Leben zu regeln.

Ich will schlafen, nur schlafen, oft bleibe ich bis mittags im Bett. Mir ist alles zu viel: aufstehen zu müssen, sprechen zu müssen. Sogar das Zähneputzen ist eine Last. Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, ich schaffe es nicht, jemanden zurückzurufen. Ich treffe mich nicht mehr mit Freunden, sage Einladungen ab. Was könnte ich plaudern, worüber lachen? Meine Familie nehme ich nur noch wie durch eine dicke Glasscheibe wahr: Wie soll ich mich ihnen verständlich machen? Ich verstehe doch selbst nicht, was mir passiert.

Ich kann es plötzlich nicht mehr ertragen, wenn jemand in meiner Nähe Bier trinkt. Wenn ich Bier auch nur rieche, muss ich mich übergeben: Der Geruch erinnert mich an den ersten Mann meiner Mutter. Er war meistens betrunken, im Rausch verprügelte er meine Mutter.

Die nächsten zwei Wochen verlasse ich kaum das Haus. Manchmal schaffe ich es, statt der Jogginghose eine Jeans anzuziehen, aber im nächsten Moment überfällt mich wieder diese Müdigkeit, und ich frage mich: Wozu habe ich geduscht und mich angezogen, ich gehe ja doch nicht aus dem Haus?

Mein Mann kümmert sich so viel wie möglich um die Kinder, erledigt am Wochenende den Großeinkauf, füllt die Tiefkühltruhe, kocht vor. Ich möchte meine Söhne am Nachmittag nicht einfach vor den Fernseher setzen, dann würde ich mich wie eine Rabenmutter fühlen. Stattdessen bestelle ich im Internet ein Set Legosteine – damit sind meine Kinder einige Stunden beschäftigt, und ich kann mich ausruhen.

Dann versuche ich, wieder rauszugehen, für meine Familie zu sorgen. Aber ich scheitere an den einfachsten Dingen. Im Einkaufszentrum machen mich die vielen Menschen nervös. Ich stehe ratlos vor den verschiedenen Kaffeesorten. Aber muss ich nicht eigentlich viel dringender zur Post? Ich gehe zur Post, aber dort ist die Schlange zu lang, ich eile zurück zum Supermarkt, vors Kaffeeregal. Eigentlich wollte ich doch auch Milch und Brot holen. Aber viel wichtiger ist das Mittagessen, wo bekomme ich das jetzt so schnell noch her? Es wird später, bald muss ich die Kinder aus dem Kindergarten holen, der Druck steigt. Mein Kopf ist mein Gefängnis. Wieder nichts geschafft.

Ich hatte selber keine richtige Mutter und wollte meinen Kindern geben, was ich entbehrt hatte. Aber jetzt lasse ich sie allein. Ich bereite ihnen Brote, mache ihnen ein Tiefkühlgericht warm. Simple, praktische Dinge. Mehr nicht. Mein älterer Sohn Claudius sucht meine Nähe. Er kuschelt sich abends an mich und redet auf mich ein, spricht schnell, ohne Punkt und Komma, damit ja keine Pause entsteht, in der ich mich wieder abwenden könnte. Ich versuche, mich auf ihn zu konzentrieren, aber ich schaffe es nicht. Ich nicke ab und zu beiläufig, damit er denkt, ich höre zu. Am liebsten würde ich mir einfach die Decke über den Kopf ziehen.

Warum habe ich nicht herausgefunden, dass ich die Enkelin von Loriot bin?

Wer mit Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Hermann Göring oder einem Amon Göth verwandt ist, der ist gezwungen, sich mit seiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Aber was ist mit all den anderen, den vielen namenlosen Mitläufern und Mittätern?

Der Sozialpsychologe Harald Welzer kam in seiner Studie «Opa war kein Nazi» zu dem Schluss: Die Generation der Enkel, der heute Dreißig- bis Fünfzigjährigen, kennt meist die historischen Fakten über den Holocaust, sie lehnt die NS-Ideologie entschiedener ab als noch die Generation davor. Doch der scharfe Blick richtet sich nur auf die Politik, nicht aufs Private: Gerade die Enkel reden sich die Rolle ihrer Vorfahren schön, zwei Drittel der Befragten stilisieren sie gar zu Helden des Widerstands oder zu Opfern des NS-Regimes.

Was der eigene Großvater wirklich getan hat – viele wissen es nicht. Der Holocaust ist für sie ein Stück Schulunterricht, ritualisierte Opferstory in Film und Fernsehen – aber nicht die Geschichte ihrer eigenen Familie, ihre eigene Geschichte. So viele harmlose Opas, so viele verdrängte Familiengeheimnisse. Und wenn bald die letzten Zeitzeugen tot sind, wird es für die Enkel endgültig zu spät sein, genau nachzufragen.

Als Kind blickte ich in den Spiegel und sah sofort, dass ich anders war: wie dunkel meine Haut war, wie kraus meine Haare. Um mich herum nur kleine Blonde: meine Adoptiveltern und meine beiden Adoptivbrüder. Ich dagegen: ein hochgewachsenes Kind, mit dünnen Beinen und schwarzem Haar. Damals, in den siebziger Jahren, war ich das einzige schwarze Mädchen in Waldtrudering, einem beschaulichen, grünen Stadtteil von München, wo ich mit meiner Adoptivfamilie lebte. In der Klasse sangen sie «Zehn kleine Negerlein». Ich hoffte, dass sich keiner zu mir umdrehte. Dass keiner erkannte, dass ich nicht wirklich dazugehörte.

Nach dem Tag in der Bibliothek blicke ich wieder in den Spiegel, diesmal suche ich nach Ähnlichkeiten. Mir graut davor, dazuzugehören, zu den Göths: die Linien zwischen Nase und Mund – so wie bei meiner Mutter und meinem Großvater. Kurz denke ich: Diese Falten muss ich unterspritzen, weglasern, wegschneiden!

Ich bin groß, wie meine Mutter, wie mein Großvater. Als Amon Göth nach Kriegsende gehängt werden sollte, musste der Henker das Seil zweimal kürzen – er hatte Göths Körpergröße unterschätzt.

Es gibt einen historischen Filmausschnitt, der zeigt, wie mein Großvater hingerichtet wird. Es sollte dokumentiert werden, dass er auch wirklich tot war. Erst beim dritten Versuch hängt er endlich mit gebrochenem Genick am Seil. Als ich die Szene sehe, weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll.

Mein Großvater war ein Psychopath, ein Sadist. Er verkörpert all das, was ich ablehne: Was muss das für ein Mensch sein, dem es Freude macht, andere Menschen möglichst einfallsreich zu quälen und zu töten? Ich finde bei meinen Recherchen keine Erklärung dafür, warum er so wurde. Als Kind schien er noch ganz normal.

Diese Sache mit dem Blut: Was hat er mir vererbt? Scheint sein Jähzorn auf in mir und meinen Kindern? Im Buch über meine Mutter steht, dass sie in der Psychiatrie war. Es wird auch erwähnt, dass meine Großmutter kleine rosa Tabletten mit Namen «Omca» im Badezimmerschrank aufbewahrte. Ich finde heraus, dass das Psychopharmaka sind, die bei Depressionen, Angststörungen und Wahnvorstellungen eingesetzt werden.

Amon Göth 1945 nach seiner Verhaftung durch die Amerikaner

Ich traue mir selbst nicht mehr: Werde ich auch verrückt? Bin ich schon verrückt? Nachts wecken mich furchtbare Träume. In einem Traum bin ich in der Psychiatrie, fliehe durch die Gänge, springe aus einem Fenster in den Hof und kann schließlich entkommen.

Ich mache einen Termin mit der Therapeutin, die mich früher, als ich noch in München lebte, wegen meiner Depressionen behandelt hat, und reise zu ihr nach Bayern.

Vor dem Termin ist noch Zeit: Ich fahre ins Münchner Armeleuteviertel Hasenbergl. Hier hat meine leibliche Mutter gewohnt. Manchmal holte sie mich an den Wochenenden zu sich nach Hause. Es sieht noch aus wie damals, nur die Häuserfassaden sind jetzt bunter, das fleckige Grau-Beige wurde gelb und orange überstrichen. Auf den Balkonen trocknet Wäsche, auf der Wiese liegt Müll. Ich stehe vor dem Mietshaus, in dem meine Mutter wohnte. Jemand kommt aus dem Haus und hält mir die Tür auf. Ich laufe die Etagen ab, versuche mich zu erinnern, auf welcher sie gewohnt hat, es muss die zweite gewesen sein. Ich fühle eine vertraute Beklemmung. Hier habe ich mich nie wohl gefühlt.

Danach fahre ich mit der U-Bahn weiter nach Schwabing, laufe am Josephsplatz mit der schönen alten Kirche vorbei in die Schwindstraße. In einem Altbau mit Kastanie im Hinterhof liegt die ehemalige Wohnung meiner Großmutter. Die Haustür ist offen, ich steige die Holztreppen hoch bis nach ganz oben. Meine Großmutter war der erste Mensch, der mir Trost und Geborgenheit gab. Doch das Buch über meine Familie hat mir das positive Gefühl für sie genommen. Wer war die Frau, die anderthalb Jahre lang an der Seite meines Großvaters in einer Villa am KZ-Gelände in Płaszów lebte?

Ich habe auch noch einen Termin im Jugendamt vereinbart. Die Beamtin ist sehr nett und bemüht sich, mir zu helfen. Ich darf nur Teile der Akten selbst lesen. Ich frage sie, ob irgendwo vermerkt ist, dass ich als Kind psychische Störungen hatte.

Ich weiß ja nicht, was andere ganz selbstverständlich wissen: Wenn mich ein Arzt fragte, welche Krankheiten es in meiner Familie gebe, konnte ich darauf nie etwas antworten. Ich weiß auch nicht, ob ich als Baby einen Schnuller hatte, welche Lieder ich gern mitsummte oder welches Schmusetier mein erstes war. Ich hatte keine Mutter, bei der ich mich danach erkundigen konnte.

Nein, sagt die Frau vom Jugendamt zu mir, in den Akten stehe nichts über irgendein sonderbares Verhalten; ich sei ein normal entwickeltes, fröhliches Kind gewesen.

Ich schaffe es gerade noch pünktlich in die Praxis meiner ehemaligen Therapeutin. Von ihr möchte ich wissen: Was war damals ihre Diagnose – war ich wirklich nur depressiv oder schwerer gestört? Wirke ich jetzt klar auf sie? Sie beruhigt mich: Sie habe bei mir wirklich nur Depressionen festgestellt und niemals etwas anderes diagnostiziert. Sie gibt aber zu, dass sie mit meiner jetzigen Problematik überfordert ist, und schickt mich zu einem Münchner Kollegen, Peter Bründl.

Der Psychoanalytiker Peter Bründl erinnert sich noch gut an Jennifer Teege: «Da kam eine selbstbewusste große schöne Frau, die ganz gezielt Fragen stellte: Wie gehe ich mit meiner Geschichte um?» Bründl, ein älterer Herr im schwarzen Anzug und mit grauem Vollbart, hat in seiner Praxis in einer Münchner Altbauwohnung schon einige Enkel von Nazi-Tätern therapiert. Er sagt: «Gewalt und Verrohung hinterlassen Tiefenwirkungen für die Generationen, die darauf folgen. Das, was krank macht, sind aber nicht die Taten selbst, sondern es ist das Schweigen darüber. Diese unselige Verschwörung des Schweigens in den Täterfamilien, oft über Generationen hinweg.»

Schuld ist nicht vererbbar, Schuldgefühle aber sehr wohl. Die Kinder der Täter geben Ängste, Scham- und Schuldgefühle unbewusst wieder an ihre Kinder weiter, so Bründl. Das betreffe mehr Familien in Deutschland, als man denke.

Jennifer Teeges Fall sei besonders, weil sie ein doppeltes Trauma durchlitten habe, so Bründl: «Die Adoption und später dann die Entdeckung der Familiengeschichte.»

Peter Bründl sagt: «Es ist elend, was Frau Teege erlebt hat. Schon ihre Zeugung war ja eine Provokation: Die Mutter Monika Göth hat mit einem Nigerianer ein Kind bekommen. Das war zu Beginn der siebziger Jahre in München alles andere als selbstverständlich. Und für die Tochter eines KZ-Kommandanten war es unerhört.»

Oft kämen Nazi-Enkel zunächst wegen ganz anderer Probleme zu ihm, so Peter Bründl: wegen Depressionen, ungewollter Kinderlosigkeit, Essstörungen oder Versagensängsten im Beruf. Peter Bründl ermutigt sie dann, gründlich in der Vergangenheit zu recherchieren und das familiäre Lügengebäude einzureißen: «Danach können sie ihr eigenes Leben leben, ihr eigenes authentisches Leben.»

Herr Bründl verweist mich an das Institut für Psychiatrie am Universitätsklinikum in Hamburg. Doch der Experte, den er mir empfiehlt, ist nicht erreichbar. Mit jedem Tag, den ich warten muss, werde ich verzweifelter. Ich weiß, dass ich professionelle Hilfe brauche, und alle anderen mit mir überfordert sind. Von Zeit zu Zeit raste ich aus, schreie Götz oder die Kinder an. Ich kann mich nicht mehr zusammenreißen, mich nicht mehr zusammenhalten.

Als ich eines Morgens schon beim Aufstehen zu weinen anfange, fragen mich meine Söhne: «Mami, was ist los?» – «Nichts», schluchze ich und fahre zur psychiatrischen Notaufnahme des Hamburger Universitätskrankenhauses. Der diensthabende Arzt verschreibt mir Antidepressiva. Ich nehme sie noch am selben Tag.

Die nächsten Wochen bin ich oberflächlich wiederhergestellt. Dann habe ich endlich einen Termin bei dem empfohlenen Therapeuten. Er wartet in einem nüchternen Professoren-Zimmer auf mich. Aber er erkennt meine innere Not. Als ich ihm meine Geschichte erzähle, weint er mit mir. Ich fühle mich bei ihm aufgehoben. Mein Therapeut wird nie wieder weinen, aber er wird mich durch die nächsten Monate begleiten.

Ich fange wieder an zu joggen. Schon immer bin ich gerne alleine gewesen. Allein gereist, allein gelaufen. Es gibt eine Strecke in einem Waldstück in Hamburg, die ich sehr mag. Ich starte im schattigen Wald, laufe weiter über die Felder, vorbei an Pferdeweiden. Danach durch die Kleingartensiedlung, mit Gartenzwergen zwischen Blumenbeeten: Die demonstrativ heile Welt hat etwas Anrührendes. Hinterher ist mein Kopf frei.

Meine Adoptivfamilie weiß noch immer nichts. Zu Weihnachten will ich es ihnen endlich sagen. Wir treffen uns in München im Haus meiner Adoptiveltern.

Mein Weihnachtsgeschenk: Ich gebe jedem ein Exemplar des Buches über meine Mutter, dazu die einzige Biographie Amon Göths, einen dicken Band, verfasst von einem Wiener Historiker.

Meine Adoptiveltern Inge und Gerhard – Mama und Papa kann ich sie jetzt nicht mehr nennen – sind überrascht und geschockt. Zu Beginn, direkt nach dem Fund des Buches, hatte ich den Verdacht, dass sie alles über meine leibliche Familie wüssten und mich nur nicht beunruhigen wollten. Dass auch sie mich betrogen hätten. Doch schnell war mir klar: Sie hätten mir etwas so Fundamentales nicht verschwiegen. Ihre Reaktion jetzt zeigt mir, dass ich recht hatte: Auch sie wussten von nichts.

Meinen Adoptiveltern fiel es schon immer schwer, über Gefühle zu sprechen. Nun flüchten sie sich in akademische Details: In der Amon-Göth-Biographie fehlen die Fußnoten, moniert mein Adoptivvater. Er fragt: Stimmt die Zahl der Toten mit der in anderen Quellen überein? Mein Leben wurde aus den Angeln gehoben – und meine Adoptiveltern diskutieren über Fußnoten! Meine Adoptivbrüder Matthias und Manuel verstehen dagegen sofort, was das Buch für mich bedeutet.

Jennifer Teeges Adoptivmutter Inge Sieber hat noch vor Augen, wie Jennifer an diesem Weihnachtsabend auf der Couch saß und nach Worten rang: «Jenny hatte angekündigt, dass es etwas Wichtiges zu bereden gebe. Doch dann blieb sie zuerst stumm, blickte uns nur an, und ihr kamen plötzlich die Tränen. Ich ahnte, dass etwas Schlimmes passiert sein musste.» Als Inge Sieber die ganze Geschichte erfahren hatte, wusste sie zunächst nicht, wie sie damit umgehen sollte: «Meinem Mann und mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen.»

Jennifer Teeges Adoptivbruder Matthias kann in dieser Weihnachtsnacht nicht schlafen: «Jennys Schicksal trieb mich um. Für sie war durch dieses Buch eine andere Welt aufgegangen. Ihr anderer Teil. Sie sah, wo sie herkam. Sie hat sich viel mit ihrem Großvater beschäftigt, aber noch mehr mit den Frauen in ihrer Familie, ihrer Großmutter und ihrer Mutter.»

Jennifer habe sich plötzlich nicht mehr so sehr als Tochter ihrer Adoptiveltern gesehen, sondern als Teil ihrer leiblichen Familie. Das habe ihre Adoptiveltern sehr verletzt, glaubt Matthias.

Er selbst habe sich sehr um seine Schwester gesorgt: «Sie war so gedrückt, so niedergeschlagen, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Dabei hatte ich sie meist als stark empfunden. Von uns drei Geschwistern war sie immer die Mutigste; die, die sich am meisten traute.»

Mein Bruder Matthias wird in den nächsten Monaten neben meinem Mann mein wichtigster Gesprächspartner und recherchiert immer neue Details über die Göth-Familie.

Meine israelischen Freundinnen Noa und Anat schicken Mails: «Jenny, wo steckst Du, warum meldest Du dich nicht?» Ich antworte nicht. Mir fehlen die Kraft und die Worte. Ich möchte meine Freundinnen nicht verletzen. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie Verwandte im Holocaust verloren haben. Ich muss sie fragen. Und was, wenn sie sagen: «Im KZ Płaszów»?

Die Opfer von Amon Göth – sie sind für mich eben nicht abstrakt, keine anonyme Menge. Wenn ich an sie denke, sehe ich die Gesichter der alten Menschen vor mir, die ich während meiner Studienzeit in Israel im Goethe-Institut getroffen habe: Holocaust-Überlebende, die wieder Deutsch sprechen und hören wollten, die Sprache ihrer alten Heimat. Einige hatten Probleme mit den Augen, ich las ihnen aus deutschen Zeitungen und Romanen vor. Auf ihren Unterarmen sah ich die eintätowierten Nummern aus den Lagern. Zum ersten Mal fühlte sich meine deutsche Nationalität falsch an, wie etwas, wofür man sich entschuldigen musste. Aber ich war gut getarnt durch meine dunkle Hautfarbe. Keiner hat mich als Deutsche wahrgenommen.

Wie wären diese alten Leute mir begegnet, wenn sie gewusst hätten, dass ich die Enkelin Amon Göths bin? Vielleicht hätten sie nichts mit mir zu tun haben wollen. Vielleicht hätten sie ihn in mir gesehen.

Mein Mann sagt zu mir: Finde die Adresse deiner Mutter heraus, konfrontiere sie mit deiner Wut, mit deinen Fragen. Und sag deinen Freunden in Israel endlich, was los ist.

Noch nicht, antworte ich. Ich will nachdenken. Und ich muss noch Gräber besuchen. In Krakau.

KAPITEL 2

Herrscher über das KZ Płaszów: Der Großvater Amon Göth

Wer ihm gefiel, blieb am Leben,

wer nicht, ging in den Tod.

(Mietek Pemper, ehemaliger Schreiber Amon Göths)

Vorsichtig setze ich einen Fuß vor den anderen. Unter mir schwankt der Boden; das morsche Parkett knarzt und gibt bei jedem meiner Schritte nach. Es ist kalt und klamm hier, es riecht modrig. Alles ist so verwahrlost. Dort in den Ecken, ist das Rattenkot? Es gibt kein vernünftiges Licht hier. Zu wenig Licht, zu wenig Luft. Vorsichtig gehe ich weiter in das Haus meines Großvaters, über das dunkle Fischgrätparkett ins ehemalige Jagdzimmer. Hier ließ Amon Göth einst ein Schild aufhängen mit dem Spruch: «Wer zuerst schießt, hat mehr vom Leben.»