9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

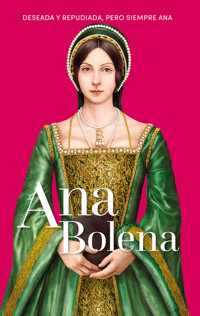

DESEADA Y REPUDIADA, PERO SIEMPRE ANA Ana Bolena es una de las mujeres más controvertidas de la historia de Inglaterra. Parte de la historiografía oficial, así como muchos de los relatos de ficción que se han elaborado alrededor de su figura y de la de Enrique VIII, han insistido en retratarla como una mujer manipuladora, una usurpadora hambrienta de poder que desplazó del trono a Catalina de Aragón sin ningún tipo de prurito ni contemplación. Según esta visión, Ana, blandiendo el arma de su belleza, consiguió que Enrique VIII se obsesionara con ella y de este modo alcanzó el más alto estatus de Inglaterra al que una mujer del siglo XVI podía aspirar. Su ascenso fue rápido y fulgurante; su caída, sórdida. De manera opuesta, en los últimos años se ha venido realizando una revisión del personaje histórico de Ana Bolena, gracias a la cual las etiquetas que le fueron adjudicadas en su tiempo se han revelado injustas y falsas. Según este nuevo enfoque, alejado del estereotipo de la mujer fatal, Ana Bolena emerge como una reina inteligente y erudita, que lucha por tener el control sobre su vida; un alma poco convencional, cuya valentía y curiosidad la llevaron a entrar en sintonía con las ideas reformistas de la época no por egoísmo, como han sugerido aquellos historiadores que apoyan la idea de que el único objetivo de Ana era ocupar el lugar de Catalina al precio que fuese, sino por genuino interés intelectual. Ella, igual que Lutero, creía que todo el mundo debía poder leer la Biblia en su idioma, una idea revolucionaria en la época, que Ana defendía al igual que otras propuestas igualmente polémicas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 192

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

DESEADA Y REPUDIADA, PERO SIEMPRE ANA

I. EDUCADA PARA BRILLAR

II. FIEL A SÍ MISMA

III. UNA MENTE LIBRE Y REVOLUCIONARIA

IV. POR FIN EN EL TRONO

V. YO, ANA BOLENA

VISIONES DE ANA BOLENA

CRONOLOGÍA

© Giovanna Rivero Santa Cruz por el texto

© Cristina Serrat por la ilustración de cubierta

© 2020, RBA Coleccionables, S.A.U.

Diseño cubierta y portadillas de volumen: Luz de la Mora

Diseño interior: tactilestudio

Realización: EDITEC

Asesoría narrativa: Ariadna Castellarnau Arfelis

Asesoría histórica: María Gómez Martín

Equipo de coloristas: Elisa Ancori y Albert Vila

Fotografías: Wikimedia Commons: 159, 160; BBC Films / Bailey, Alex / Album: 161.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: octubre de 2025

REF.: OBDO855

ISBN: 978-84-1098-749-4

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

DESEADA Y REPUDIADA, PERO SIEMPRE ANA

Ana Bolena es una de las mujeres más controvertidas de la historia de Inglaterra. Parte de la historiografía oficial, así como muchos de los relatos de ficción que se han elaborado alrededor de su figura y de la de Enrique VIII, han insistido en retratarla como una mujer manipuladora, una usurpadora hambrienta de poder que desplazó del trono a Catalina de Aragón sin ningún tipo de prurito ni contemplación. Según esta visión, Ana, blandiendo el arma de su belleza, consiguió que Enrique VIII se obsesionara con ella y de este modo alcanzó el más alto estatus de Inglaterra al que una mujer del siglo XVI podía aspirar. Su ascenso fue rápido y fulgurante; su caída, sórdida.

De manera opuesta, en los últimos años se ha venido realizando una revisión del personaje histórico de Ana Bolena, gracias a la cual las etiquetas que le fueron adjudicadas en su tiempo se han revelado injustas y falsas. Según este nuevo enfoque, alejado del estereotipo de la mujer fatal, Ana Bolena emerge como una reina inteligente y erudita, que lucha por tener el control sobre su vida; un alma poco convencional, cuya valentía y curiosidad la llevaron a entrar en sintonía con las ideas reformistas de la época no por egoísmo, como han sugerido aquellos historiadores que apoyan la idea de que el único objetivo de Ana era ocupar el lugar de Catalina al precio que fuese, sino por genuino interés intelectual. Ella, igual que Lutero, creía que todo el mundo debía poder leer la Biblia en su idioma, una idea revolucionaria en la época, que Ana defendía al igual que otras propuestas igualmente polémicas.

Cuando Ana llegó a Inglaterra en 1521 para integrar la corte de la reina Catalina de Aragón, primera mujer de Enrique VIII, tras haber pasado varios años como dama de honor de la archiduquesa Margarita de Austria, y después de la reina Claudia de Francia, se encontró con un clima palaciego tenso, tanto por la acuciosa necesidad del rey de engendrar a un heredero varón, como por las secretas ambiciones de varios nobles y autoridades religiosas que araban su propio camino. Un sinnúmero de historiadores y narradores prefirió dejar en un segundo plano esa grave problemática real, que sin duda fue determinante en el destino político de la Inglaterra del siglo XVI, para cargar las tintas contra Ana, dibujándola como a una joven mujer sin escrúpulos, ambiciosa, egoísta y de un narcisismo enfermizo. Esa Ana que perfilaron, indescriptiblemente hábil para aprovechar el estado de las cosas y obtener ganancias materiales y simbólicas, terminaba traicionando al rey, no sin antes engatusarlo para que acabara solicitando el divorcio de Catalina en 1529 —consiguió que se declarara nulo en 1533— y desencadenara así las más aciagas decisiones para su país.

Sin embargo, quienes tuvieron el privilegio de sostener con Ana profundas conversaciones intelectuales sobre teología, arte, literatura o las cosas sencillas de la vida pudieron apreciar la sensibilidad de una mujer culta y con una gran vocación humanista, que la animó a apoyar arriesgados cambios sociales. Si bien no consiguió gozar del cariño del pueblo —que siguió siendo fiel a Catalina—, pensadores fundamentales de lo que luego sería celebrado como el Renacimiento, entre ellos Tomás Moro, reconocieron en el espíritu y el intelecto de Ana Bolena el brillo de quien puede avizorar otro horizonte.

Su disputa con Thomas Cromwell, fiel servidor y confidente de Enrique, es sintómatica de su amplitud de miras y de su compromiso ético con las problemáticas de su época. Así, mientras Cromwell, tras la declaración de la Ley de Supremacía, que estipulaba que el rey era la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, proponía disolver los monasterios y transferir sus riquezas a la Corona, Ana defendía que estos espacios debían ser reconvertidos en lugares de educación y caridad para los más necesitados, lo que es una prueba más que suficiente de su espíritu adelantado. Sin duda, hizo valer su opinión y se opuso a Cromwell con todas sus fuerzas, y este terminó reconociendo que solo existían dos alternativas: o destruía él a la reina o ella lo acabaría destruyendo a él. Que el hombre más poderoso de Inglaterra, después del rey, llegara a pensar esto sobre Ana demuestra el enorme poder que esta llegó a ejercer en la corte, algo por lo que nunca sería perdonada y que terminaría arrastrándola a su trágico final.

Es cierto que, estimulado por el amor a Ana Bolena, Enrique VIII agilizó la ruptura con la Iglesia católica para crear la Iglesia anglicana, bajo cuyos preceptos podría él mismo interpretar la voluntad de Dios y desposar libremente a Ana. Y es cierto que el bagaje cultural de Ana hizo de ella una interlocutora fundamental en las discusiones privadas que se ocupaban de darles forma y sustancia a los argumentos sobre los cuales se basaría ese cisma; sin embargo, el interés de Ana no se concentraba únicamente en la voluntad de hacer valer su dignidad y negarse a convertirse en una mera amante real, sino en una percepción mucho más amplia de las circunstancias políticas. En aquellos momentos la corrupción permeaba distintos niveles nacionales e internacionales y el papado no siempre velaba por los intereses genuinos de Inglaterra. Había en el ambiente una energía social que precisaba ser canalizada de la mejor manera. Ana lo sabía y decidió no desentenderse de esas urgencias, como podría haberlo hecho perfectamente acudiendo a lo que entonces se esperaba de una mujer: que se mantuviera al margen y en silencio.

Qué no habría dado Ana por concebir al hijo varón que Enrique VIII tanto necesitaba para prolongar su estirpe, en cambio, el 7 de septiembre de 1533, dio a luz a Isabel. El amor que Ana sintió y profesó a su hija le permitió atravesar un tiempo de estremecedoras incertidumbres y amenazas. En la personalidad de Ana, según se infiere de los hechos, siempre hubo un sentimiento más alto y más sublime que las circunstancias inmediatas y esto la impelía a remontar el miedo. Lo que muchos historiadores tildaron de soberbia, orgullo y manipulación era, en verdad, determinación y un profundo sentido de la dignidad personal. Ana siempre fue una mujer que rechazó las limitaciones sociales que le imponía su género, haciendo valer su feroz intelecto y ambición. Por fortuna, los estudios feministas contemporáneos han recodificado el retrato de Ana Bolena y, a cinco siglos de su existencia, es posible reconocer en ella la prefiguración de una mujer moderna, llena de brío y de iniciativa, apasionada y talentosa.

A la joven Bolena se la ha reseñado también como una muchacha de baja alcurnia, arribista, que, presionada por las veleidades de su padre y de su tío, no dudó en desplegar sus más poderosas armas para conquistar a Enrique. Durante los últimos meses de su matrimonio, los rumores iniciados por el propio rey crecieron entre la población y la siniestra sospecha de que Ana podría haber sido una bruja terminaron de arrebatarle el derecho tácito a su integridad moral. Fueron pocos quienes supieron apreciar sus enormes virtudes intelectuales, el modo en que su refinada cultura y su sofisticación enriquecieron la atmósfera cultural de Greenwich. No habían sido en vano los años de formación bajo la tutela de Margarita de Austria y luego la experiencia adquirida en la corte de Claudia de Francia. En esos primeros salones, Ana Bolena aprendió a distinguir el verdadero arte. Es así como Ana supo nutrir la vida palaciega con hermosos libros de música, lienzos magistrales y visitas de artistas sublimes.

Para los protestantes, Ana fue una mártir que, aun viéndose sola a merced de una injusticia innombrable, mantuvo su amor y su fe en Dios hasta su último aliento; así lo atestiguan sus palabras finales, cuando el 19 de mayo de 1536, horas antes de ser decapitada, encomendó su alma a su Señor sin haber admitido ni uno solo de los delitos de adulterio y traición que le imputaban los jueces. La mayor parte de los historiadores admiten que su confesión final es una prueba de gran contundencia de que Ana era inocente, pues había sido educada en la conciencia de que, al morir, el alma era juzgada por Dios. No haberse arrepentido a tiempo de los pecados que le reclamaban habría significado la condena eterna de su alma. En esas circunstancias extremas, ya no era el orgullo, el ego ni el amor lo que Ana se estaba jugando, sino algo enormemente más trascendente para una mujer como ella, versada en teología y en las cosas finas del espíritu: la eternidad.

Los frutos de Ana Bolena fueron profundos y fundamentales y, aunque a ella no se le permitió seguir respirando para verlos, lo cierto es que en su hija Isabel Tudor pervivieron sus valores más hondos, ante los cuales el recuento histórico sí se ha rendido con respeto. Como su madre, Isabel fue valiente, íntegra, visionaria, justa y exquisita. Con esa rica herencia interior, la reina Isabel I fue capaz de llevar Inglaterra a su época dorada.

Los restos de Ana Bolena descansan en la Capilla Real de San Pedro ad Vincula, en la Torre de Londres. Su nombre está inscrito en un fino mármol, pero también en el lienzo de la memoria moderna, que hoy, con más recursos conceptuales, puede calibrar la enorme importancia de una joven capaz de hacerse a sí misma en contra y a pesar de las adversas convenciones de su tiempo.

I

EDUCADA PARA BRILLAR

La dedicación con la que ahora leía era la manifestación de una certeza interior mucho más profunda: se sabía destinada a su propia plenitud.

A esa hora de la tarde, en la primavera de 1512, el sol reinaba todavía en lo alto y sus haces rebotaban contra el piso pulido como una promesa. Ana Bolena no necesitaba el resplandor de los candelabros para continuar leyendo. Sus ojos oscuros seguían a un ritmo casi frenético las letras del fino volumen de El elogio de la locura, de Erasmo de Róterdam, que la archiduquesa Margarita le había obsequiado. Margarita le dosificaba esa lectura porque era profunda y compleja, pero hallaba que era un buen método para perfeccionar la comprensión del latín de su pupila. Casi de inmediato, y antes del paseo vespertino, Margarita le pedía a la muchacha que le leyera en francés en voz alta algo de poesía. La voz de Ana era pausada, dominada con elegancia por la temprana inteligencia. Acababa de cumplir once años y su francés era tan dulce y perfecto como el de una experimentada dama de honor que hubiera pasado sus años más tiernos en esos salones. Leía con la fluidez y la hondura de quien comprende cada palabra, gozando no solo de sus significados y connotaciones, sino también del modo en que cada sonido se enlazaba con otros términos en una cadencia preciosa y sorpresiva.

Ana extrañaba a María y a Jorge, sus hermanos mayores; era consciente, sin embargo, de que la decisión de su padre de enviarla a Malinas, en la región de Flandes, para educarse con los mejores tutores que Margarita de Austria, la gran gobernadora de los Países Bajos, podía proveerle, le abría puertas hacia posibilidades insospechadas. De perfil, inclinada sobre los libros, parecía acariciar plegarias íntimas. Ana era casi una niña, pero la precoz profundidad con la que comprendía la vida le permitía aceptar decisiones y distancias que de otro modo terminarían desgarrándola. Había nacido en la gran casa de Hever en 1501, una sólida construcción que, si bien, no llegaba a considerarse un palacio, expresaba la alcurnia de los Bolena, su vocación por la belleza, su lúcida percepción de la propia estirpe. Podría decirse también que Ana Bolena había sido parida con el siglo y, en ese sentido, marcada a fuego por el espíritu renacentista que le insuflaba al mundo una vehemencia distinta a todo lo anterior. Eran aquellos tiempos de tensión entre naciones; la pugna por el dominio de territorios se daba en pleno florecimiento del comercio, de vigorosas alianzas y de prósperos tratados internacionales. España —fortalecida por su política expansionista— comenzaba a ejercer una enorme influencia sobre Europa y, simultáneamente, Francia representaba un botín apetecible para todas las regiones. Los herederos de los reinos eran aún muy jóvenes y, en gran medida, de la astucia y pertinencia con que se administraran sus destinos singulares dependía la futura estabilidad de las regiones. Ana había llegado a ese gran juego de ajedrez en el que las mujeres debían comportarse también como peones funcionales a los colosales objetivos de los reinos.

A veces, mientras paseaba por los elaborados jardines del palacio de Malinas, Ana recordaba sus primeros años en Hever, inmersa en el ambiente aristocrático familiar, rodeada de conversaciones y planes esbozados en voz alta, que estaban siempre orientados hacia un tiempo futuro, siempre más amplio, siempre más luminoso. El gran horizonte que su padre, Tomás Bolena, proyectaba para ella se cifraba en cada minuciosa enseñanza. Nunca se subestimó ningún momento para revelarle a la pequeña Ana el secreto de las relaciones humanas, el valor de la diplomacia y el poder de las lenguas. De modo que la dedicación con la que ahora leía ante la complacencia de la archiduquesa Margarita era apenas la manifestación de una certeza interior mucho más profunda: Ana se sabía destinada a su propia plenitud.

Cuando Ana terminó de leer pidió permiso para retirarse. En el salón de los libros la esperaba su tutor, Symonnet, que le había prometido acompañarla en una tarea importante. Ana quería enviarle a su padre una prueba contundente de que esos primeros años junto a la archiduquesa Margarita, obedeciendo con disciplina cada una de las nuevas empresas que le asignaban, ahora ofrecían un fruto extraordinario. Su tutor, en efecto, la esperaba con las hojas impecables y un nuevo juego de plumas. Ana respiró profundamente, le gustaba tanto el olor de la tinta… Imaginó su corazón como un conejo recién nacido que debía proteger. No podía temblar mientras empuñaba la pluma y la deslizaba con felicidad sobre la textura del papel. Su tutor la animó a seguir. Había tenido muchas discípulas, damas de talento indiscutible, pero el ímpetu determinado y al mismo tiempo contenido y latente de Ana lo conmovían de un modo especial. Se sentía orgulloso de ella.

Ana escribió:

Padre, comprendo por su última carta que su deseo es verme convertida en una mujer de buena reputación cuando yo llegue a la corte. También me ha manifestado que la reina se tomará la molestia de conversar conmigo; la idea de dialogar con una mujer tan sabia y virtuosa me llena de gozo y me anima a perseverar en hablar muy bien el francés, especialmente porque usted me lo ha aconsejado y pedido.

Por las mañanas, Ana escuchaba con atención los comentarios que la archiduquesa Margarita compartía con las eventuales visitas. Aprovechaban la claridad de los ventanales para apreciar mejor los colores de los lienzos que pendían en lo alto de los salones. A Ana le parecía que esas presencias eran mucho más que cuadros, allí había una vida, un sentimiento, la fiereza o la melancolía de una mirada y las sombras tan precisas en los pliegues de la ropa, tanto que bastaría con pasar las yemas de los dedos para sentir las telas lisas o sensualmente porosas de los vestidos. Margarita siempre tenía un nuevo comentario sobre uno de sus cuadros favoritos: El matrimonio Arnolfini, del talentoso Jan van Eyck. Le hacía notar a Ana el modo en que aquel pintor de hacía un siglo había sido capaz de iluminar los rostros de esa pareja, como si allí, en la belleza de esa obra, fueran siempre las nueve de la mañana, la hora más bondadosa del día. Las manos, le decía, mira la honestidad de esas palmas. La sensibilidad de Ana bebía a borbotones de esa maestra.

Los lunes, la archiduquesa mandaba llamar a todos los sirvientes. Les preguntaba cómo estaban, qué necesidades tenían y les recordaba que ella confiaba en ellos y que ellos, por supuesto, podían confiar en ella. No eran fingidos ni el aprecio ni la lealtad que las damas y los sirvientes le profesaban. Cuando ellos volvían a sus quehaceres, la archiduquesa Margarita se volvía hacia Ana, que había contemplado con sus hermosas pupilas oscuras llenas de devoción esos momentos de humana doctrina, y le insistía en algo que ya le había aconsejado muchas veces: que no se trataba de confiar a ciegas en la servidumbre para luego caer en la decepción, sino de brindar un trato auténticamente cristiano.

En ocasiones visitaba el palacio de Malinas Pierre de la Rue, el compositor cuya fama había crecido gracias a la pulcritud de sus piezas musicales. La archiduquesa ponía a su disposición todo lo que necesitara para interpretar sus creaciones. Ana entrecerraba los ojos y dejaba que la envolviera esa melodía que flotaba en los salones y que por instantes vibraba en las bóvedas o lamía los preciosos tapices para luego transformarse en otra cosa. La música era eso, una magia hecha de instantes, como los rubíes que los orfebres de la corte enzarzaban con una habilidad que te dejaba sin respiración. Margarita le había enseñado que uno debía expresar en lo exterior la dignidad de la vida interior, que debía recordar que la frase bíblica, «por sus frutos lo conoceréis», lo abarcaba todo, también la belleza de los ropajes o las joyas. Por supuesto que esa misma exaltación Ana la experimentaba también con las lecturas. Margarita, por ejemplo, le había hecho conocer el inestimable volumen que poseía de Cristina de Pizán, La ciudad de las damas, en cuyas páginas aspiraba a un humanismo que defendiera también a las féminas, y Ana había intuido que ese libro tenía el resplandor de los buenos augurios. Las joyas podían ser eso, ideas o gemas.

Su madre, Isabel Howard, de quien había heredado la belleza reposada pero intensa, también tenía magníficas colecciones de gargantillas y zarcillos que su padre, Tomás Bolena, le había regalado después de cada parto; ella, por ejemplo, solía ponérselos mientras observaba su rostro infantil en el gran espejo de la habitación de sus padres. Su hermana mayor, María, le sonreía desde atrás aprobando ese pequeño teatro. María era alta, rubia y de tez como el mármol, de modo que su imagen proyectada en el espejo del lujoso aparador le hacía pensar a Ana no precisamente en una virgen, sino en un ángel tal vez excesivamente bueno. De todos modos, un día las dos heredarían de su madre esas joyas y vivirían en sus propios castillos, tan frescos como su hogar de Hever. Su padre no las persuadía de lo contrario; todo lo opuesto, avivaba el fuego iniciático de esas vidas que eran también las suyas. Tomás Bolena sabía ver a través de la gente, medía sus pasiones como si pudiera abrir sus corazones igual que un fruto maduro. La agudeza que lo estructuraba como una vara consistente y al mismo tiempo oportunamente flexible era la misma que tensaba la personalidad ya definida de Ana.

Esos años en Malinas fueron emocionantes para Ana, no solo porque junto a la archiduquesa Margarita y sus tutores aprendía a leer el mundo valorando tanto la belleza del arte como la de las manifestaciones del carácter, sino porque con frecuencia acompañaba en sus viajes a la archiduquesa, que cumplía con grandes éxitos sus misiones como gobernadora de los Países Bajos. Cada viaje suponía una nueva prueba, un examen público que Ana vencía con honores. A pesar de su corta edad, dejaba una impresión deslumbrante y duradera en quienes la conocían. El ejemplo que Margarita imprimía en la memoria de Ana era, además, irreprochable. Ana veía en ella a una mujer que valoraba profundamente su libertad, dándose modos para que sus decisiones no la arrinconaran o mermaran terriblemente su independencia.

Años antes de que Ana se integrara en su corte, Margarita había estado casada dos veces. La primera con Juan de Aragón y Castilla, heredero de los Reyes Católicos, del que había enviudado al poco de la boda, quedando ella embarazada. La profunda tristeza del duelo minó entonces sus fuerzas y Margarita dio a luz a una hija prematura, que no sobrevivió al parto. Luego contrajo nuevas nupcias con Filiberto II, duque de Saboya, del que no tuvo hijos y quien también falleció. Como si navegara en un mar de fatalidades, por esa misma época, Margarita perdió también a su hermano, Felipe el Hermoso, a quien quería profundamente. Fue en ese escenario de la vida cuando su padre, el emperador Maximiliano, le ofreció a ella la regencia de los Países Bajos. Margarita aceptó gustosa el cargo, se fiaba de su propio tino y templanza; sin embargo, decidió no volver a casarse y vistió de luto en señal de amor y lealtad. Ana veía con asombro el modo en que, más allá de la austeridad de sus vestidos, siempre había un detalle que denotaba en la archiduquesa una elegancia trascendente. No se trataba tan solo del contraste bien pensado entre la cofia impecablemente blanca y la finura indiscutible de las telas oscuras, sino de la confianza en las propias carnes, en el propio corazón.