Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Margarete Tischler

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

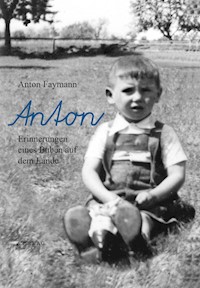

Mit Anton blicken wir durch die Augen eines Buben, der schildert, wie das Leben seinerzeit ausgesehen hat. Er findet Worte ohne Bitterkeit und er erzählt über eine schwierige Zeit, die so war, wie sie war, die für ein Kind ist, wie sie eben ist. Anton Faymann, geboren 1933, nimmt uns mit in seine Kindheit und Jugendjahre. Er gibt Einblick in seine persönliche Familiengeschichte, berichtet über historische Einflüsse, erzählt über das Leben in Dörfl, Oberpullendorf, den Krieg, die Bubenjahre und die Kinderlandverschickung. Nimmt uns mit nach Kirchschlag in der Buckligen Welt, wo er seine Lehrjahre absolvierte. Anton Faymann erzählt ein Stück Zeitgeschichte, in dem er aufzeigt, wie Kinderjahre uns prägen. Er erzählt von einer Zeit, die vorbei ist, die man so nicht mehr erleben kann. Die jedoch bestimmend war für eine weitere gesellschaftliche Entwicklung. Hier drinnen nachfühlbar festgehalten. Einzelne Episoden sind so bildhaft beschrieben, dass sie noch lange nach dem Lesen im Gedächtnis bleiben. Und sie ermöglichen uns die Persönlichkeit des Autors zu erahnen, ohne ihn je persönlich getroffen zu haben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 152

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Anton Faymann

Anton

Erinnerungen eines Buben auf dem Lande

Die drei im Bunde

Diese Niederschrift widme ich

meiner Mutter:

Karoline

meinem Großvater:

Anton Gangl

meiner Frau:

Maria Gabriela

und meinen Söhnen:

Luis Antonio

Juan Alberto

Anton

Die Familie

Vorwort

Ich hatte nie die Absicht, etwas über mein Leben zu schreiben. Aber es kam anders. Nachdem ich in einer Gastwirtschaft aufwuchs, wurde ich sehr früh Zeuge, wie Menschen leichtfertig und übermäßig dem Alkoholkonsum erliegen. Diese Einsicht erregte in mir eine starke und ständige Abneigung für diesen Beruf und dass das nicht mein Lebensziel sein konnte. Ich musste mitansehen, wie meine Mutter und mein Großvater täglich bis zu sechzehn Stunden und mehr in diesem Geschäft tätig waren. Und das sieben Tage in der Woche jahraus, jahrein.

Schließlich wurde mir eine Lehre aufgebürdet, in der ich dreieinhalb Jahre lang auch bis zu siebzehn Stunden und mehr am Tag schuften musste. Ich suchte ständig und verzweifelt nach einem Ausweg, um diesem Schicksal zu entrinnen. Als ich später in Wien arbeitete, wurde ich auf die Möglichkeit einer Auswanderung aufmerksam und ich entschloss mich, nach Australien zu gehen.

Drei Jahre später kehrte ich zurück nach Wien, legte die Externisten- Matura ab, studierte dann an der Hochschule für Welthandel und machte den Dkfm und Doktor für Tourismusplanung. Weitere berufliche Stationen waren als Experte der Vereinten Nationen (UNO) in Afghanistan und Chile, für die Weltbank (IBRD) in Gambia und der Dominikanischen Republik sowie für die International Labour Organisation (ILO) in Peru und der Schweiz.

Zu meinem achtzigsten Geburtstag luden mich meine Frau und meine beiden Söhne zu einer dreiwöchigen Reise nach Australien ein, um das wiederzusehen, was ich als junger Bursche erlebte. Wir besuchten das ehemalige Einwanderungslager in Bongilla und alle Orte, wo ich berufstätig war. Sie waren von allem, was sie sahen, sehr begeistert und drängten darauf, dass ich etwas über meine Erlebnisse aufschreibe. Ich hatte ihnen auch von meiner Kindheit und Jugendjahren erzählt und umso mehr bestanden sie darauf, dass ich darüber etwas schreibe. Dies gab mir letztlich den Anstoß und ich entschloss mich, diese Erinnerungen aufzuschreiben.

Madrid, November 2021

Dkfm. Dr. Anton Faymann

Die Großeltern

Alois Faymann

Aloisia Faymann

Anton Gangl

Karoline Gangl

Kapitel 1

Familie

Ich wurde am 25. November 1933 in Dörfl im Burgenland als zweiter Sohn meiner Eltern geboren. Mein Vater hieß Johann, aber Freunde und Verwandte nannten ihn Jonni. Er wurde im Jahre 1908 geboren, war groß und stark, mit einem runden Gesicht, das ein stetiges Lächeln ausstrahlte. Er trug einen Zweifingerbart, ähnlich wie Charlie Chaplin. Nach dem Besuch der Grundschule im Nachbarort Steinberg, das drei Kilometer von Dörfl entfernt liegt, ging er in Güns (auf Ungarisch Kőszeg) ins Gymnasium. Mit etwas über dreißig Jahren wurde er schon glatzköpfig.

Meine Mutter hieß Karoline, aber für viele war sie die Lintschi. Sie war eine geborene Gangl und stammte aus Steinberg, wo sie auch die Grundschule besuchte. Sie wurde 1912 geboren, war schlank, mittelgroß und hatte brünettes Haar. Ich nehme an, genau lässt sich das leider nicht mehr feststellen, dass sie nach dem Abschluss ihrer Grundschule im Marianum des Klosters in Steinberg die Hauswirtschaftsschule besuchte, was aller Wahrscheinlichkeit nach den Grundstein für ihre erfolgreiche Berufstätigkeit als Köchin und Wirtsfrau legte.

Es war damals so üblich, dass der erstgeborene Sohn den Namen des Vaters erhielt. Da also Johann schon vergeben war, wurde ich Anton getauft. Zwei Jahre später bekam ich eine kleine Schwester mit den Namen Ludmilla. Wir waren somit drei im Bunde und dabei blieb es auch. Zu meinen Bruder hatte ich ein eher angespanntes Verhältnis. Er bestand stets auf seinen Vorrang als Erstgeborener. Wir spielten kaum miteinander. Vielleicht war das auch einfach durch unseren Altersunterschied bedingt. An meinem Schwesterlein hatte ich eine liebenswerte Kameradin und Spielgefährtin.

Nach ihrer Eheschließung widmete meine Mutter all ihre Kraft und Zeit dem Wirtsgeschäft. Dies ließ ihr kaum Zeit für uns Kinder, aber auch nicht für sich selbst. Ich erinnere mich nicht, dass sie mich einmal gebadet hätte oder mich abends ins Bett gebracht und mir zum Einschlafen ein Märchen oder eine Geschichte erzählt hätte. Das war einem Kindermädchen anvertraut. Mir aber fehlte es an Zärtlichkeit und Geborgenheit. Jedoch war sie um das Wohlergehen von uns Kindern und um unsere Erziehung stets und ständig besorgt.

Mein Vater erbte die Gastwirtschaft, die seit Generationen im Familienbesitz war, von seinem Vater, meinem Großvater. Er hieß Alois, wurde 1877 geboren und wurde stets als Luisvetter angesprochen. Er starb im Jahre 1928, fünf Jahre vor meiner Geburt. Alles, was ich über ihn weiß, wurde mir von mehreren einheimischen Männern während ihrer Gaststubenbesuche erzählt. Er war ein starker Mann, dickleibig, hatte einen großen runden Kopf, war glatzköpfig und trug einen starken Schnurrbart. Er war in Dörfl und Umgebung eine bekannte und vielseitig angesehene Persönlichkeit. Neben der Gastwirtschaft betrieb er auch Handel mit Vieh, Wein und landwirtschaftlichen Produkten. Er war für seine Zeit sehr fortschrittlich. Es gab damals im Ort noch keinen elektrischen Strom. Im Jahre 1925 kaufte er eine Elektroturbine und ließ sie in der Mühle einbauen. Diese wurde mit Wasserkraft betrieben und erzeugte fortan elektrischen Strom für die Mühle selbst und für die Gastwirtschaft, bis zu der eine etwa fünfhundert Meter lange elektrische Leitung gelegt wurde.

Er hatte zwei leichte Pferde und war mit seiner Kutsche (Kalesche) oft tagelang zwischen Wien und Budapest unterwegs. Sein Kutscher hieß Janos (Janosch), und wenn sie nicht gerade unterwegs waren, half er auf den Feldern. Mein Großvater war äußerst bekannt für seine starke Stimme. Am Eingang zur Gastwirtschaft gab es einen erhöhten Vorbau aus Beton mit Stufen. Wann immer mein Großvater losfahren wollte, und Janos war auf dem Felde, ging er hinaus auf den Vorbau, legte beide Hände an den Mund und rief: „Janos, einspannen!“, und Janos, der oft mehr als einen Kilometer weit auf einem Felde arbeitete, kam nach Hause und spannte ein. Ich habe meine Stimme von meinem Großvater ererbt. Vielfach meinten Leute, mit denen ich gelegentlich als Erwachsener sprach, ich wäre erregt oder gar erzürnt, weil ich so laut redete. Im späteren Berufsleben sagte mir einmal eine Sekretärin sogar: „Herr Faymann, Sie haben keine Stimme, Sie haben ein Nebelhorn.“

Da mein Großvater mit seinem Handel viel unterwegs war, überließ er die Gastwirtschaft seiner Frau, meiner Großmutter. Sie hieß Aloisia, war eine geborene Warda, aber alle Leute nannten sie Luisimoam. Sie wurde 1880 geboren, war eine kleine zierliche Frau, großzügig, gutmütig, bescheiden, sehr arbeitsam und fleißig, aber leider keine tüchtige Geschäftsfrau. Neben der Gastwirtschaft betrieben meine Großeltern auch eine Fleischhauerei und eine große Landwirtschaft mit viel Vieh und vielen Feldern. Meine Großmutter kümmerte sich in erster Linie um das Vieh und die Landwirtschaft. In der Gaststube halfen ihr einige ihrer Verwandten, die auch dafür sorgten, dass abends die Kasse stets leer war. Wenn Geld vonnöten war, wurde geborgt, was schließlich zu einem beträchtlichen Schuldenberg führte.

Kurz nach dem Tod meines Großvaters begannen die ersten Geldgeber, ihre Rückzahlungen einzufordern. Das war die Zeit, wo mein Vater zum ersten Mal einen Einblick über die große und leichtsinnige Verschuldung der Familie erhielt. Als Erstes wurde die Landwirtschaft eingestellt und das gesamte Vieh und viele Felder wurden verkauft. Aber es reichte nicht aus, um alle Schulden abzutragen. Mein Vater war als Erbe gezwungen, viele Gläubiger um Stundung zu bitten und die Fälligkeit der Zahlungsfristen hinauszuschieben.

Ich weiß nicht, wie sich meine Eltern kennen lernten, ob alles nur Liebe war. Schließlich war mein Vater ein stark verschuldeter junger Mann und die Lintschi war eine begehrte und einträglich lohnende Partie.

Mein Großvater mütterlicherseits hieß Anton Gangl. Er betrieb in Steinberg eine kleine Landwirtschaft, war ein gelernter Zimmermann und Kapellmeister einer kleinen Musikergruppe. Er wurde 1887 geboren, war groß und stark, hatte dunkle Haare und trug einen breiten Schnurrbart, den er jeden Abend mit einer Bartbinde pflegte. Er hatte eine ruhige Wesensart, war gutmütig, bescheiden, aber streng, auch zu sich selbst, sehr strebsam und galt als geschätzter Mitbürger im Orte.

Seine Frau, meine Großmutter, hieß Karoline, wurde aber von den Leuten als Linimoam angesprochen. Sie wurde 1889 geboren, war eher klein mit rundlicher Figur, sehr gutmütig, aber stets darauf bedacht, auf andere Einfluss zu nehmen. Ihr Haar, das sie nach hinten in einen Zopf band, war bereits silbergrau. Sie war eine geborene Karenits und hatte drei Geschwister: Stefan (Steff-Onkel), Alois (Luis-Onkel) und Anna (Anna-Tante). Sie waren alle vier Hausierhändler, die ihre Waren von Haus zu Haus, hauptsächlich in Wien, aber auch im Salzburger Land, feilboten. Im Land Salzburg verkauften sie hauptsächlich Gänse- und Entenfedern, in Wien Himbeersäfte, Honig und hausgemachte Marmeladen.

Durch die zusätzlichen Einkünfte meiner Großmutter waren die Gangls eine wohlversorgte Familie. Ob das meinen Vater bei seiner Brautwerbung beeinflusste? Auf alle Fälle wurden mit der Mitgift meiner Mutter weitere Schulden der Gastwirtschaft beglichen. Mit weiterer großzügiger finanzieller Unterstützung seiner Schwiegereltern konnte schließlich mein Vater 1936 die letzten Schulden zurückzahlen. Wie zahlreiche Feldpostkarten, die er während des folgenden Krieges an seine Schwiegereltern schrieb, beweisen, bekundete er ihnen bis zu seinem Lebensende eine große Dankbarkeit.

Mein Vater hatte zwei Schwestern, die ältere hieß Anna und war mit dem Tierarzt Dr. Kalkstein aus Steinberg verheiratet. Sie war eine stolze Frau, eitel und von sich eingenommen. Wir hatten wenig Kontakt mit ihr. Damals hatten wir noch einige Schweine, darunter auch ein Mutterschwein, das jährlich an die sechzehn Ferkel warf. Dr. Kalkstein kam immer, um die männlichen Ferkel zu beschneiden, und ich durfte ihm dabei assistieren. Ich hielt jeweils ein Ferkel an den Hinterbeinen hoch und Dr. Kalkstein machte einen Schnitt über die Hoden des Ferkels, drückte diese mit seinen Fingern heraus und schnitt sie mit einer Schere ab, strich eine Salbe auf die Wunden und ich ließ das Ferkel wieder los.

Die zweite Schwester meines Vaters hieß Hermine. Sie war die Jüngste. Für uns war sie die Tante Minna. Als junges Mädchen entwickelte sie Sehbeschwerden, wofür sie in einem Spital in Wien behandelt und operiert wurde. Die Operation führte leider zu keiner Verbesserung ihrer Augenschäden, zudem wurden dabei ihre Gehörnerven beschädigt, sodass sie völlig taub wurde. Schließlich wurde sie für taubstumm erklärt. In Wien besuchte sie eine Sonderschule für taubstumme Knaben und Mädchen. Sie konnte bis auf höchstens zehn Meter nur Umrisse erkennen, aber aus kurzer Nähe erkannte sie Personen bei deren Gesicht. Trotz dieser Behinderung las sie sehr eifrig und viel mit einer starken Lupe und war einigermaßen selbstständig. Sie pflegte sich sehr gewissenhaft, besonders ihr Gesicht und ihre Haare, gurgelte jeden Abend und ging viel unter die Leute. Sie konnte aber auch oft eigenwillig und trotzig sein. Öfters half sie in der Küche beim Geschirrspülen, aber wenn sie sich zu Unrecht behandelt fühlte, streikte sie einfach. Meine Mutter war sehr streng und hart zu ihr und des Öfteren lagen sich beide Frauen in den Haaren. Meine Schwester und ich verbrachten Stunden mit ihr. Es erfreute sie, mit uns zu lachen und zu scherzen. Sie lernte uns die Taubstummensprache und erzählte uns viele Märchen und Geschichten, beklagte sich aber oft, dass sie von unserer Mutter nicht gut behandelt würde.

Meine Mutter hatte einen Bruder, der natürlich wie sein Vater Anton hieß. Für uns Kinder war er der Anton-Onkel. Er befreundete sich sehr mit unserem Vater und wir sahen ihn oft und gerne, was sich aber in den späteren Jahren stark verringerte. Somit war ich in der Familie der dritte Anton. Als Kind nannten mich die nahen Verwandten Tonerl. Später wurde ich stets mit Toni angesprochen.

Anton und Mutter Lintschi

Kapitel 2

Historische Einflüsse

Dörfl und seine Geschichte bestimmten mein Schicksal. Der Ort wurde bereits im 13. Jahrhundert erwähnt. Seit Bestehen der Habsburgermonarchie gehörte Dörfl zur ungarischen Reichshälfte Österreich-Ungarns. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde die Monarchie durch die Friedensverhandlungen in Paris in mehrere Nationalstaaten aufgeteilt.

Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson kam mit einem euphorischen 14-Punkte-Programm nach Europa. Seine Idee war das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Niemand sollte in einem Land leben, indem man nicht seine Sprache spricht. Er konnte sich aber gegen die europäischen Vertragspartner nicht durchsetzen, die hartnäckig auf ihren nationalen Vorteilen bestanden. Die Vertreter Großbritanniens, Frankreichs und Italiens verfolgten eine Politik der Revanche und bestanden auf hohen Strafzahlungen, besonders von Deutschland. So kam es, dass die Friedensverhandlungen die Fragen, die zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges führten, nicht lösen konnten, sondern noch größere Probleme heraufbeschworen.

Die Bezeichnung Friedensverhandlungen scheint eher ein Paradox zu sein, denn die europäischen Vertragspartner waren nicht bereit, Frieden zu schließen, sondern viel mehr darauf bedacht, materielle oder territoriale Vorteile zu erlangen. Die Friedensverhandlungen haben damit nicht den Grundstein für eine neue europäische Ordnung geschaffen, sondern die Saat für den Zweiten Weltkrieg gelegt. Die Friedensverhandlungen wurden ausschließlich von den Kriegsgewinnern geführt. Die Kriegsverlierer hatten kein Anrecht zur Teilnahme an den Diskussionen und mussten deren Entscheide fast bedingungslos hinnehmen.

Der amerikanische Präsident konnte sich mit seinem Selbstbestimmungsrecht nicht gegen die europäischen Vertragspartner durchsetzen und beugte sich schließlich ihren Forderungen. In der Folge wurden die Grenzen der Nachfolgestaaten der Monarchie teils willkürlich diktiert und unterschiedliche ethnische Gruppen mit verschiedenen Sprachen waren gezwungen, gemeinsam in den neu geschaffenen Staaten zu leben. In der Folge gab es in einigen Ländern lang andauernde und oft tödliche Auseinandersetzungen.

Der wirtschaftliche Ausblick für das neu geschaffene Österreich schien hoffnungslos. Es wurde befürchtet, dass die verzettelte Landwirtschaft von größtenteils Kleinbauern das Volk nicht ernähren könnte. Die meisten großen Anbauflächen sowie Bodenschätze und Industrien blieben außerhalb der Landesgrenzen. Viele Bürger empfanden den Friedensvertrag als Härte und mit Bitterkeit. In ihrer Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung plädierten viele für einen Anschluss an Deutschland. Aber gerade das war durch den Friedensvertrag untersagt.

Österreich musste Südtirol, Triest und Teile von Istrien und Dalmatien abtreten, erhielt aber den pannonischen Teil Westungarns, der zu 80 % deutschsprachig war, zugesprochen, welcher den Namen Burgenland erhielt. Allerdings wehrte sich Ungarn, das durch die Friedensbestimmungen über 70 % seines Territoriums verlor, und es kam sogar zu militärischen Übergriffen. Schließlich einigten sich beide Länder, nachdem Ungarn für die Stadt Ödenburg (auf Ungarisch Sopron) eine Volksabstimmung zugesagt wurde. Die Abstimmung, die zum Teil sehr umstritten war, fiel zugunsten Ungarns aus und so verblieb Ödenburg bei Ungarn. Dadurch aber verlor das Burgenland seine natürliche Hauptstadt und der schmale Landstrich wurde fast entzweigeschnitten. Infolgedessen misst die engste Stelle des Landes nahe bei Sieggraben nur etwa vier Kilometer.

1921 wurde das Burgenland als neues Bundesland offiziell der Republik Österreich angeschlossen. Doch die Republik Österreichs zeigte wenig Vertrauen in das neue Bundesland. In den folgenden Jahren wurden im Burgenland als Grenzland kaum öffentliche Investitionen durchgeführt und es verblieb das ärmste Bundesland der Republik. Diese Ereignisse bestimmten somit, dass ich als Österreicher und nicht als Magyar (Ungar) geboren wurde, wie meine Eltern.

Kapitel 3

Dörfl

Dörfl war damals noch ein typisches pannonisches Straßendorf. Die Bauernhäuser waren fast alle im gleichen Stil aneinandergereiht. Nach den bestehenden Bauvorschriften musste zwischen den Häusern ein Abstand von ungefähr dreißig bis fünfzig Zentimetern gehalten werden, der als Rinnsal bezeichnet wurde. Eine Schotterstraße verlief quer durch den Ort. Auf deren beiden Seiten befand sich ein kleiner Graben zum Abfluss des Regenwassers. Dann gab es noch einen breiten Gehsteig, der Gasse genannt und der jeden Samstagabend sorgfältig von den Frauen gekehrt wurde. Straßen und Gassen waren aus lehmreicher Erde. Nach einem Regen war der Boden stets matschig und schlammig. Für uns Kinder war es ein großer Spaß, barfuß darin herumzuwaten.

Für die Wasserversorgung waren auf den Gassen zahlreiche Ziehbrunnen angelegt. Sie waren ungefähr acht bis zehn Meter tief, rund gemauert mit einem Durchmesser von etwa zwei Metern. Darüber aufgebaut war ein Holzgerüst mit einem Dach. Auf einer Holzrolle war eine lange Kette befestigt, an die am anderen Ende ein kleines Holzfass ohne Deckel angebracht war. Die Holzrolle war an einer Seite mit einem großen Wagenrad verbunden, durch dessen Drehen holte man das Wasser herauf. Ein paar dieser Brunnen zieren den Ort heute noch als historische Relikte.

Die Vorderseite der Bauernhöfe besonders im unteren Ort war mit Kalk weiß getüncht. Sie waren fast alle gleich groß. Die einzelnen Grundstücke waren auf der Straßenseite zirka zehn bis zwölf Meter breit und ungefähr hundert Meter lang. Auf der rechten Hälfte der Grundstücke befanden sich die Gebäude, die linke Seite war die Einfahrt, die in den meisten Fällen mit einem großen Tor verschlossen war. Die Gebäude waren traditionelle Streckhöfe und hatten durchwegs die gleiche architektonische Anordnung. Auf der Straßenseite befand sich die vordere Stube, die als Wohnraum der jungen Generation und deren Kindern diente. Dem angereiht war die Küche, wo auch gegessen wurde und wo die Familie die Abende gesellig miteinander verbrachte. Das war der einzige Raum im Hause, der beheizt war. Danach kam die hintere Stube, der Wohnraum der Eltern, gefolgt von den Stallungen und Wirtschaftsräumen. Hintenan gab es dann noch eine kleine Stube für die Großeltern, das Ausnahm-Stüberl. Viele dieser Gebäude hatten hofseitig unter dem Dachvorsprung einen betonierten Gang, den sie Gren nannten.

Auf der Mitte des Grundstückes stand über die volle Breite des Grundstückes der Heustadl. Dahinter befand sich ein Obstgarten mit Kirschbäumen, Zwetschkenbäumen, Apfelbäumen, Birnbäumen, Nussbäumen und ein kleiner Gemüsegarten.

Ein Großteil der Handwerker und Lohnarbeiter wohnte in einfacheren Häusern auf kleineren Grundstücken hauptsächlich in der oberen Ortshälfte, einschließlich der Berggasse. Viele von ihnen waren Pendelarbeiter, die Montagfrüh nach Wien fuhren und Freitagabend wieder zurückkamen.

Am unteren Ende des Dorfes wohnte ein pensionierter ungarischer Notar in einer großräumigen Villa. Er hatte einen extensiven und gepflegten Obstgarten mit vielen Sorten von Äpfel- und Birnbäumen. Sein Haar und sein Schnurrbart waren blank weiß. Sobald im Frühjahr die Gasse etwas austrocknete, kam er gelegentlich mit einem prunkvollen Spazierstock in unseren Hof. Er betrat nie die Gaststube. Bei dieser Gelegenheit schenkte er meiner Mutter immer einen großen roten Apfel, den er aus seiner Tasche zog. Wenn er mich im Hof sah, sagte er zu meiner Mutter: „Lintschi, den musst du nach Kecskemét (eine Stadt in Ungarn) schicken, damit er Ungarisch lernt.“

Dörfl zählte damals etwas über achthundert Einwohner. Der Großteil war Kleinbauern, der Rest waren Handwerker und Lohnarbeiter. Es gab drei Wirte, drei Schneider, vier Schuster, drei Schmiede, vier Greißler, zwei Fleischer, zwei Wagner, zwei Tischler, einen Fassbinder, einen Bäcker, eine Tabaktrafik, eine Ziegelei, eine Milchsammelstelle und eine Mühle. Es gab auch eine Volksschule mit einem Kindergarten und eine Kirche.

Neben der Mühle befanden sich die Gebäude der Forstverwaltung des Fürsten Esterházy, dem ein Großteil der Wälder und Felder der Umgebung gehörte. Angeschlossen war ein sehr großer Meierhof (Gutshof), wo viele Pferde und Wagen, die dem Holztransport dienten, untergebracht waren. Nebenan auf einer Erhöhung stand ein Schloss (Kastell) aus dem 15. Jahrhundert. Neben dem Schloss führte ein Weg hinauf zur Bründl-Kapelle, zu der jährlich an den drei großen Festtagen zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria Pilgerprozessionen aus mehreren umliegenden Dörfern kamen. Neben der Kapelle gibt es eine kleine Quelle, der eine Heilwirkung bei Augenleiden zugesprochen wurde. Die Kapelle wurde bereits 1690 erwähnt.

Hinter der Forstverwaltung gab es ein großes Holzdepot, wo die langen Holzstämme gelagert wurden. Von dort wurden diese mit den eigenen Pferdewagen zum Bahnhof in Oberpullendorf gebracht. In früheren Jahren gab es sogar eine kleine Feldbahn vom Holzdepot bis tief in den Wald hinein.

Die Forstverwaltung wurde von einem Forstmeister geführt. Er war ein stattlicher angesehener Mann, sehr seriös, gesittet und bescheiden, lebte aber mit seiner Familie völlig abgesondert vom Ort. Er ging nie unter die Leute und kam auch nie in unsere Wirtsstube. Die Sonntagsmesse besuchte er mit seiner Familie regelmäßig in der Kirche in Steinberg. Mit seinen Untergebenen sprach er ausschließlich ungarisch.

Als Transportmittel stand ihm eine Kalesche mit leichten Pferden zur Verfügung. Sein Kutscher war Julius Strodel, wurde aber von allen Gyulabácsi genannt. Er sprach nur ungarisch und war ein wahrhaftiger Herrschaftskutscher. Bei jeder Ausfahrt saß er auf dem Bock der Kalesche wie eine Statue, besonders im Winter mit einem dicken Mantel und einer großen Pelzmütze. Ich lief oft mit anderen Buben hinter der Kutsche her. Herr Strodel hatte eine große Familie mit sechs oder sieben Kindern. Seine Frau war allgemein die Strodelneni und auch sie sprach nur ungarisch. Sie waren Zeugen der ungarischen Vergangenheit.

Einige Dorfbewohner waren in dem Forstbetrieb als Knechte, Holzfäller oder Taglöhner beschäftigt. Daneben gab es fünf Revierförster und noch einige Hilfsförster.