Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

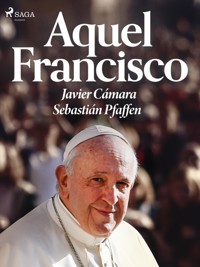

"Aquel Francisco" es una biografía del Papa que parte del conocimiento personal y las conversaciones que los autores pudieron tener con él durante las visitas del entonces Cardenal Bergoglio a su provincia, en varios encuentros episcopales y luego ya en El Vaticano. El libro reconstruye su vida, incluyendo pasajes menos conocidos como el de su paso formativo por Córdoba y un relato en primera persona del Cónclave que lo consagró como la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 480

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Javier Cámara

Aquel Francisco

Saga

Aquel Francisco

Copyright © 2014, 2021 Javier Cámara, Sebastián Pfaffen and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726903195

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont a part of Egmont, www.egmont.com

Agradecido, dedico este libro a las siete personas más importantes de mi vida: mis padres, Titilo y Negra. Siempre lo soñaron. Aquí está.

Mi padre espiritual, Pedro Short. Lejos, hoy, pero siempre cerca. Las cuatro mujeres con las que Dios me hace, todos los días, un hombre feliz: mi esposa Mónica y mis hijas Juli, Agus y Miqui.

Javier Cámara

A mi esposa Elizabeth y a mis hijos

Ivo, Irina, Tobías, Ignacio y Clara, con la seguridad que esta obra es una gracia más de nuestro amoroso Padre.

A mis padres y hermanos, con la ilusión de que este humilde trabajo nos ayude en la búsqueda constante y apasionada de la Verdad, el Bien y la Belleza.

Sebastián Pfaffen

Presentación

Tengo el agrado de presentar esta obra de dos conocidos periodistas cordobeses, Javier Cámara y Sebastián Pfaffen, que se propusieron hablarnos de los años en los que el papa Francisco residió o pasó por Córdoba, como novicio jesuita, como provincial de su Orden y como sacerdote residente en la casa que la Compañía de Jesús tiene en el centro de la ciudad.

El modo de llevar adelante este propósito ha estado caracterizado por la seriedad, la competencia profesional, la mirada de fe, la simpatía y el cariño hacia el Santo Padre. Y el resultado de este esfuerzo es la presentación de una figura del Papa actual en la que resplandece la obra que Dios y su Providencia realizaron en él en vistas a prepararlo para el servicio que le fuera confiado el 13 de marzo de 2013.

En dicha oportunidad, Dios nuestro Señor nos sorprendió gratamente a todos los fieles católicos, pero sorprendió sobre todo al entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, llamándolo a ser el nuevo obispo de Roma. Cuando él se preparaba para retirarse de su encargo al frente de su Arquidiócesis fue convocado “desde el fin del mundo” para un servicio singularísimo: ser el sucesor del apóstol San Pedro y Pastor de la Iglesia universal.

La obra de Dios en el cardenal y la preparación providencial que mencionábamos se dejaron ver enseguida en sus gestos, en sus enseñanzas y en sus propuestas, que ofrecieron y ofrecen a toda la Iglesia consuelo, iluminación, renovado entusiasmo y mucha alegría.

Esa preparación providencial se desarrolló “en la acción”; en su acción como pastor de una de las Arquidiócesis más grandes de Latinoamérica. Sus gestos, sus enseñanzas, sus propuestas no son una improvisación o una sobreactuación. Al contrario, no son más que la muestra de la coherencia y la dedicación con que el Papa ha desempeñado su anterior encargo pastoral y que ahora ofrece a toda la Iglesia.

Personalmente puedo dar fehaciente testimonio de su fina atención a las personas, de su interés por la situación de las mismas, de su delicada, exquisita y efectiva caridad para con todos.

Es una alegría que esta obra nos ayude a conocer y apreciar más al sucesor de San Pedro, el papa Francisco. Ese conocimiento y ese aprecio deben comprometernos, a su vez, a acompañarlo con nuestra oración atendiendo a su permanente pedido: “Recen por mí”.

+ Carlos José Ñáñez Arzobispo de Córdoba

Prólogo

Córdoba fue para el papa Francisco una doble experiencia de desierto. Primero, en su noviciado: el desierto de la fascinación, donde los jesuitas somos llevados libremente para ser seducidos por este Señor que nos llama a su encuentro, a ser “compañeros de Jesús”, a seguir sus pasos, a sentir con sus sentimientos, a mirar con sus ojos, a despojarnos de los mantos que traíamos del mundo y tomar la palangana, la jarra y la toalla y, “agachados”, lavar los pies de los hermanos.

El de acompañar y el de agacharse son dos gestos que ciertamente marcan el pontificado de Francisco, hombre de “encuentro con el Señor” en la intimidad de la oración y de “encuentro con su pueblo” en esa “cercanía” que va marcando claramente un estilo de pastoreo. Y también es hombre habituado a agacharse ante las miserias humanas.

El padre Pedro Arrupe, quien fuera general de los jesuitas, solía decir que allí donde hay más dolor suele estar siempre nuestro sitio. Y está claro que Francisco no sólo lo entendió con la cabeza, sino que lo vive con el corazón, lo hace gesto. Y aunque lejano en el tiempo, es muy probable que en aquel noviciado del cordobés barrio Pueyrredón haya mamado estas claves.

Por esas vueltas de la vida y esa misteriosa pedagogía de Dios, Córdoba volvió a acoger a aquel Jorge Bergoglio en circunstancias muy diversas. Y esa vez fue el desierto del exilio, o como él mismo lo definió, el “tiempo de oscuridad, de sombras”, “un momento de purificación interior”. Los hombres de letras hablan del segundo viaje; los místicos le llaman la segunda conversión.

Al margen de las circunstancias que lo provocaron y en las que Javier Cámara y Sebastián Pfaffen ahondan en estas páginas, queda claro que Francisco conoció en esos años el desierto de ser puesto al costadito del camino, la soledad del no protagonismo y el silencio del corazón. Pero el desierto no está hecho para que uno se quede. Se pasa a través de él para ir a otra parte. Y entonces el exilio se convierte en éxodo.

En la parábola de la vid, Jesús nos dice que toda poda, venga de Dios o sea por Él permitida, sirve para tener más vida. Y si bien —como dice Benjamín González Buelta— Dios no puede atar el brazo del que corta ni detener el filo del hacha, sí puede orientar hacia la vida un golpe dirigido hacia la muerte.

El árbol podado aparenta muerte, pero la savia de Dios, su gracia, trabaja “en lo escondido”. Y de pronto, como fruto de ese “permanecer”, irrumpe la primavera, frágil, pero indetenible; y entonces es el tiempo de la sorpresa, en el que se descubre una vitalidad asombrosa ya imposible de esconder o frenar. He allí la sensación que tuvimos quienes aquella tarde de marzo de 2013 lo vimos a Jorge, ahora Francisco, asomarse al balcón del mundo dispuesto a servirlo.

De eso nos hablan Javier y Sebastián en este libro. Y lo hacen con el rigor de quien no improvisa y con la mirada sapiencial de quien vislumbra, asombrado, el Misterio de Dios encarnado en esta página única de nuestra historia.

Ángel Rossi SJ.

Introducción

—¿Hola?

—¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla?

—Jorge Bergoglio.

—…¿Cómo?

—Jorge Bergoglio.

—...¿De verdad me dice…, Santo Padre?

—¡Sí! ¿Querés que te lo diga en cordobés?

El lunes 3 de febrero de 2014, antes del mediodía, Jorge Bergoglio, el papa Francisco, llamó al teléfono de mi casa. Ocho meses antes, en julio de 2013, yo había comenzado a investigar acerca de los días que el ahora pontífice de la Iglesia había pasado en Córdoba, tanto como novicio, entre 1958 y 1960, y luego como sacerdote, entre 1990 y 1992.

En poco tiempo la historia que tenía entre manos me superó y acudí al colega y amigo Sebastián Pfaffen, testigo directo en Roma —como enviado especial de Canal 12 de Córdoba— del histórico cónclave que eligió al primer papa argentino y latinoamericano, la misma persona que por algunos años había sido, también, un vecino cordobés. Así, Sebastián se convirtió en coautor de este libro, y comenzamos a escribir esta historia en la primera persona del plural.

En diciembre 2013 nos enteramos que el arzobispo de Córdoba, monseñor Carlos Ñáñez, iba a viajar al Vaticano para encontrarse con Francisco. Y bastó un correo electrónico para que este pastor, con una generosidad y un cariño admirables, le mencionara al Pontífice que un par de periodistas cordobeses estaba escribiendo un libro sobre él y sus vínculos con esta provincia, su historia y su gente.

Días después, monseñor Ñáñez respondió el mensaje para avisarnos que el Santo Padre se había mostrado dispuesto a colaborar y que el propio Francisco le había dado un papelito con una dirección de correo electrónico a la cual debíamos enviar un comentario sobre lo que estábamos haciendo.

El lunes 3 de febrero de 2014, como se dijo, con la simplicidad de un papá que llama a un hijo para saludarlo, el papa Francisco llamó a casa y cambió el ritmo cardíaco de quienes lo escuchamos y las proporciones de este trabajo periodístico.

Nunca tuvimos una entrevista formal con el Papa. Pero él despejó varias dudas y nos regaló algunos comentarios y recuerdos importantísimos sobre lo que nosotros habíamos investigado y compartido con él. Fue una experiencia inolvidable, increíble, inimaginable. ¿O alguien puede decirse “preparado” para hablar con el Papa, o para escuchar que el sucesor de San Pedro, el Siervo de los Siervos de Dios, el hombre —para muchos— más importante del mundo, le pregunte a uno: “¿cuándo querés que te llame?”.

Francisco siempre sorprende. Y en este libro lo hace, por ejemplo, al relatar, entre otras cosas, cómo y cuándo conoció de cerca a Perón y a Evita, y de paso esclarecer, finalmente, cuál es su verdadera —y muchas veces manipulada— relación con el peronismo.

¿Quién es este papa Francisco? ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? ¿Quién fue el Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Bergoglio? ¿Quién es este porteño que se convirtió, casi sin que nadie lo esperara, en el argentino más importante de la historia?

Cuando el 13 de marzo de 2013 el cardenal protodiácono francés Jean-Louis Tauran, luchando contra su mal de Parkinson, anunció que Bergoglio había sido elegido Papa, varias personas cayeron al piso, de rodillas, llorando de emoción; alguna de ellas, sobre las mismas viejas baldosas cordobesas que el flamante Pontífice de la Iglesia Católica había pisado años atrás.

La historia que vincula a Bergoglio con Córdoba, los días que el hoy papa Francisco pasó en esta ciudad y en esta provincia como novicio jesuita y después como sacerdote de la orden ignaciana, son vitales para entender los gestos pontificales y también para comprender su visión de Dios, de la Iglesia, de la vida, de la historia, de la política y de sí mismo. Aquí, durante su noviciado, el joven Bergoglio configuró su vida con la espiritualidad ignaciana, esa que les otorga a las personas de fe una entrega radical al Evangelio de Jesús y una cosmovisión del mundo —y de los acontecimientos propios y ajenos— que no se puede encasillar en las categorías mundanas de derecha o izquierda, de ortodoxia o heterodoxia, de conservadurismo o progresismo. Bergoglio, el papa Francisco, vive e impulsa a vivir según el discernimiento espiritual que hace cada día en oración, hablando con Dios, con Jesús, con la Virgen María, y pidiendo la intercesión de San José, su patrono favorito.

Todo lo que él manejó y maneja en su vida, que ha estado relacionado con el poder, con la autoridad, con las relaciones interpersonales, ha pasado por la criba de su disciplinado discernimiento de espíritus. Un discernimiento que entiende que lo que viene de Dios, es decir, lo bueno, lo verdadero y lo bello, sí o sí tiene que responder al itinerario de Jesús encarnado. ¿Qué significa esto? Que para el hombre que hoy guía a la Iglesia, las cosas son de Dios cuando imitan el camino de Jesús: el camino de la humildad, del servicio a los demás, del abajamiento, de la humillación y de la cruz.

En su segunda estancia en Córdoba, exiliado, silenciado y silencioso, desechado por haberse convertido en una piedra en los zapatos de otros, Bergoglio asumió ese itinerario evangélico de silencio y de humillación. Fue un tiempo de “purificación interior” dice, hoy, el Papa. Por obra y gracia de la Providencia en la que él cree y espera, la piedra desechada se convirtió con los años en la piedra angular, en la piedra sobre la que el propio Jesús edifica su Iglesia.

Esta piedra angular que hoy conmueve al mundo, es la misma persona que en 1958, cuando hacía su noviciado en el edificio que los jesuitas tenían en barrio Pueyrredón, almorzaba de rodillas, besaba los pies de sus superiores, se bañaba con agua fría en pleno invierno y pasaba hasta un mes sin hablar —excepto con su maestro—, durante los ejercicios espirituales que todos los jóvenes religiosos debían hacer.

Es el mismo novicio que se conmovió hasta las lágrimas cuando descubrió que al enfermo agonizante que cuidaba en una habitación del Hospital Córdoba la esposa lo engañaba con un médico, en un episodio que él todavía recuerda como el descubrimiento de “la llaga social de la infidelidad”.

Este Papa que está reformando la Curia Vaticana es el mismo joven que rezaba el rosario bajo la araucaria que todavía se yergue en el patio del complejo de departamentos que se edificó donde antes funcionó el noviciado, en calle Buchardo al 1750. El que los sábados y domingos por la mañana iba a “la barranca” de barrio Pueyrredón en busca de los niños y niñas más humildes para darles el catecismo, hacerlos jugar y compartirles una taza de mate cocido y un trozo de pan.

Es el mismo que, siendo un joven novicio, se sorprendió de la piedad popular de los vecinos de Impira, en el interior del interior argentino; fieles que, para la fiesta patronal, cantaban a la Virgen el himno de su pueblito con una emoción desbordante. El Papa recuerda hasta la entonación y parte de la letra de ese himno piadoso.

Es el mismo que, en Río Segundo, encontró un modelo sacerdotal de cura “cuerpo a cuerpo” en el párroco de entonces que todavía recuerda y admira.

Es el hombre que, como vicecanciller de la Universidad Católica de Córdoba, encabezó un emprolijamiento económico y dispuso, entre otras cosas, dar prioridad al pago de los depósitos previsionales que se adeudaban, para que ningún profesor o empleado que hubiera pasado por allí tuviera problemas para cobrar a la hora de jubilarse.

Aquel Bergoglio, este Francisco, es el mismo que vivió durante dos años en la habitación fría, ruidosa, sin baño privado, de la Residencia de la Compañía, cuya ventana se puede ver hoy desde la peatonal de calle Caseros, en el centro cordobés. Es el mismo que por entonces se arremangaba la camisa del hábito negro de los jesuitas para higienizar a sus hermanos religiosos más viejos, enfermos y agonizantes.

El Papa, nada menos que el Papa, es aquel hombre serio, de perfil bajo, silencioso, que entre 1990 y 1992, podía ser visto por cualquier cordobés caminando las calles y peatonales céntricas con destino a la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, donde concurría con cierta asiduidad para rezar ante la imagen de San José con el Niño que está sobre el sagrario.

El Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, líder espiritual de millones de fieles, es aquel cura que se quedó cocinando, toda una madrugada sin dormir para que una joven pareja de novios cordobeses de condición humilde pudiera ofrecer a los familiares un plato de comida digna en su sencilla fiesta de casamiento.

Francisco es todo eso. Y mucho más. Es el hombre más importante del mundo que un día después de la primera comunicación telefónica con uno de los autores de este libro, el mismo día en el que todos los diarios del planeta hablaban de su agenda y de la confirmación de sus encuentros con el presidente de los Estados Unidos y con la reina de Inglaterra, volvió a telefonear para decir que se había olvidado de mencionar a una persona “importante” de su historia cordobesa: Cirilo Rodríguez, el hermano portero, quien 56 años atrás le había abierto la puerta del noviciado de barrio Pueyrredón.

Por todo esto, la tesis de este libro es que no existiría el papa Francisco, tal como lo conocemos hoy, sin aquellos dos intensos años de formación jesuita en el noviciado cordobés, y sin los dos años posteriores de “purificación interior” que el padre Jorge Bergoglio pasó en la Residencia Mayor de la Compañía de Jesús.

No se trata de despreciar la configuración vital con que lo marcaron su vida familiar de niño y de adolescente, sus experiencias pastorales, docentes y de gobierno fuera de Córdoba. Menos aún su indudable ser porteño. Pero sí de afirmar que estas estadías mediterráneas fueron momentos “bisagra” en la vida de quien hoy es el Pastor supremo de la Iglesia. Todo eso tratamos de contar en estas páginas. Y él, el Papa, lo sabe. Y asiente.

Cuando le preguntamos qué significaron para su vida religiosa sus dos prolongadas estadías en esta ciudad, sus años de formación, sus visitas de paso, las obras y las acciones que desplegó aquí como provincial de la Compañía, respondió con convicción: “Mis años en Córdoba determinaron, de alguna manera, una solidez espiritual. Porque fui como novicio primero, y después esos dos años que estuve allí siendo cura, entre el ‘90 y el ‘92, que fueron como una noche, con alguna oscuridad interior, también permitieron que hiciera mi trabajo apostólico que me ayudó a consolidarme como pastor”.

Que Córdoba sea el lugar donde el papa Francisco se consolidó como pastor es demasiado importante; por eso hicimos este libro. Por eso esta obra tiene sentido.

Los Bergoglio y Córdoba en la historia

El apellido Bergoglio y la provincia de Córdoba tienen vínculos históricos que el propio Papa reconoce y recuerda. Los Bergoglio Tosco, que tienen un grado de parentesco con el pontífice y que han dado a esta provincia algunos vecinos destacados, se instalaron en Córdoba en 1884. Venían del norte de Italia, más precisamente desde la localidad de Santena (Santia, en piamontés), una comuna de la provincia de Turín, región del Piamonte, que en la actualidad tiene poco más de 13 mil habitantes.

Por entonces, los Bergoglio Tosco no tenían un contacto fluido con la familia más directa del hoy papa Francisco a pesar de sus lazos sanguíneos evidentes. “Ellos —comentó el Santo Padre— son de la rama de los Bergoglio Tosco, ligados a la familia de mi padre a través de mis bisabuelos, pero con poco contacto con nosotros. Mis familiares más directos — agregó— llegaron al país bastante después de ellos y se instalaron en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos”.

Por el contrario, sus “primos” se radicaron en Córdoba y, obedientes al mandato bíblico “sean fecundos y multiplíquense” se esparcieron rápidamente por toda la geografía mediterránea. En la actualidad hay familias con este apellido de trascendencia internacional en las ciudades de Córdoba capital, Río Cuarto, Jesús María, Marcos Juárez, Villa Dolores, General Deheza, Río Tercero, Villa Allende, Cosquín, Río Ceballos, Las Varillas; y en las localidades de Santa Rosa de Calamuchita, Tancacha, Luque, Inriville, Almafuerte, Los Cóndores y Alicia. La guía telefónica local da testimonio de ello: en la provincia de Córdoba hay sesenta y un números a nombre de personas que tienen el mismo apellido que el Papa.

Sin embargo, el entonces padre Jorge recién conoció a sus “primos” cordobeses en 1973: “Tomé contacto con ellos en un viaje que hice a Córdoba cuando yo ya era provincial (superior de la Provincia argentina de la Compañía de Jesús). En esa oportunidad me contacté con Remo Bergoglio y con su familia”.

El doctor Remo Bergoglio es un destacado infectólogo, ya retirado, que hoy, con noventa y seis años, transcurre la vida en compañía de su esposa, visitado por sus hijos y sus numerosos nietos. Problemas de salud le impiden hoy expresar los detalles de aquella relación fraterna que trabó con quien entonces pasaba por Córdoba varias veces al año, a raíz de sus responsabilidades en el gobierno de la orden ignaciana.

Cuando el más famoso integrante de la familia fue elegido papa, una de las hijas de don Remo Bergoglio, María Inés, le dijo a la periodista Eugenia Mastri, del diario La Voz del Interior: “Mi papá y el Papa vienen de un mismo bisabuelo. Han tenido bastante contacto. Usualmente, Jorge (por el pontífice) le manda tarjetas de Navidad, de Pascua, libros dedicados. Siempre con mucho cariño y dulzura”.

Desde 1975, los Bergoglio cordobeses comenzaron a reunirse con asiduidad y entre los invitados siempre estuvo el pariente sacerdote que fue monseñor, luego cardenal y ahora “Su Santidad”. Y aunque nunca pudo participar en persona de esos acontecimientos familiares, hay testimonios de que los tuvo y los tiene en cuenta. Carlos Bergoglio, hombre de fe, conocido en el ambiente de los medios de comunicación por ser vocero de una importante empresa multirubro contratista del Estado nacional, viajó en octubre de 2013 a Roma y visitó a su pariente Francisco en El Vaticano: “Estuve con el Papa; me recibió con su humildad de siempre y le dejé la foto de la última reunión que habíamos tenido todos los Bergoglio aquí en Córdoba. Él se acordaba de la invitación que le había llegado y me preguntó si habíamos comido bagna cauda”.

La mayoría de los Bergoglio locales ahora tiene en su poder una copia del árbol genealógico que da cuenta de que son familiares del Papa, que llevan su misma sangre. Ese esquema del origen familiar, que mostró a los medios de comunicación, orgulloso, Martín Bergoglio, vecino de Jesús María, cuando el “primo” fue elegido Pastor universal de la Iglesia Católica, se remonta hasta el año 1609. De acuerdo con el primer registro del apellido Bergoglio que existe en la comuna de Santena, ese año contrajeron matrimonio Francischino Vareone y Anna Bergoglio, habitante de Gali. Las investigaciones que hicieron los propios miembros de la familia rastrearon el origen de la línea de sangre directa hasta un Giovanni Bergoglio nacido en los últimos años del siglo 17.

Hay otro nexo familiar, aunque político, no sanguíneo, entre el Papa y Córdoba. Porque uno de los tíos abuelos del Papa que se instalaron en Paraná apenas llegaron a la Argentina se casó con una cordobesa. El propio Francisco dio a conocer el dato a los autores de este libro: “Mi tía abuela Elisa Aragni, esposa de Juan Lorenzo Bergoglio, era cordobesa”. Y fue esa tía, precisamente, la que le comentó hace ya varias décadas al entonces padre Jorge que la empresa de pavimentos y construcción que montaron los Bergoglio en Paraná fue contratada entre 1922 y 1932 para realizar un importante trabajo en la “Terminal de trenes de Córdoba”. El Papa no recuerda si fue en la estación Mitre o en la Estación Belgrano, pero tiene en cuenta el antecedente como un lazo más de su familia con esta tierra.

Jorge Mario Bergoglio, quien nació en el barrio porteño de Flores, el 17 de diciembre de 1936, vino por primera vez a Córdoba en 1953, cuando tenía 17 años. “Fue con motivo de un campamento que hicimos en Carlos Paz, con la parroquia San José de Flores (Buenos Aires), cuando yo era un joven de 17 años”, reveló el Papa. Aquel joven ya tenía inquietudes vocacionales religiosas, pero sólo él lo sabía. Ni se imaginaba que aquellas inquietudes secretas lo volverían a llevar a esa ciudad serrana cinco años después, pero ya como novicio jesuita. Efectivamente, el segundo “contacto” de Bergoglio con Córdoba fue un poco más prolongado y de residencia “permanente”, ya que duró dos años, entre marzo de 1958 y el mismo mes de 1960. Durante ese tiempo el joven Jorge permaneció en el Noviciado de la Sagrada Familia, que estaba ubicado en calle Buchardo (Este), entre las calles General Deheza y Lamadrid (en la actualidad, esta última se llama Ana María Janer). Y casi todos los jueves del año pasaba el día en La Quinta del Niño Dios, la casa de descanso y recreación que tenían los jesuitas en Villa Carlos Paz, donde hoy funciona una parroquia que depende de la Arquidiócesis de Córdoba.

La siguiente etapa de la vinculación cordobesa con el hoy pontífice fue también muy rica en experiencias, aunque el protagonista de la historia no tuvo por entonces residencia permanente aquí. Se dio a partir del nombramiento del padre Bergoglio como prepósito provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, es decir, como autoridad máxima o superior de la Provincia jesuítica argentina, jurisdicción eclesiástica que en ese entonces abarcaba el país y que en la actualidad incluye también a las casas y a los religiosos que la Orden ignaciana tiene en Uruguay.

“Como padre provincial tuve mucha mayor relación con Córdoba —dijo el Papa al evocar aquellos años—, porque iba a hacer las visitas canónicas a las comunidades de allí, y otras veces cuando pasaba por la provincia, desde Buenos Aires, para ir a la casa que tenía la Compañía en La Rioja, adonde algunas veces entraba desde Mendoza, por la localidad de Guandacol, o desde Córdoba, por Patquía”.

La cuarta etapa de la relación del hoy Papa con esta provincia se dio, como se dijo, entre 1990 y 1992, cuando fue enviado como confesor a la Residencia Mayor de la Compañía de Jesús de Córdoba. Allí vivió una experiencia vital que, como otras, también se relata con detalles en este libro.

En resumen, este trabajo muestra al papa Francisco en sus años de formación como novicio y también en su desempeño como sacerdote jesuita; en las luces y sombras que atravesó; en las personas que conoció y que de alguna manera lo “marcaron”; en las pruebas, los desafíos, las desolaciones y los consuelos. En los paisajes, calles y edificios que recorrió y que aún recuerda. Muestra al Papa “que vino del fin del mundo”, pisando las mismas calles que todos los cordobeses transitan a diario, como feliz advertencia de que la Providencia de Dios actúa en cada rincón del mundo, y puede hacerlo en cada corazón humano, esté donde esté. Incluso en Córdoba.

Capítulo 1

Con la fe en los genes

Desde la Turín de Don Bosco

“El paquete barco Principessa Mafalda naufragó en las costas de Bahía, Brasil, ayer a las 19.15. Han sido salvados 400 pasajeros de un total de 1.600”, decía el escueto cable de la agencia de noticias Associated Press (AP). El buque italiano era el Titanic de su tiempo, el único capaz de unir Italia con Argentina en sólo catorce días y, por ello, el preferido por los inmigrantes que llegaban a estas costas para “hacerse la América”. En ese barco naufragado tenían pensado viajar Rosa Margarita Vasallo, su esposo Giovanni Bergoglio y el único hijo de ambos, Mario Francisco. Si eso hubiera ocurrido, esta historia nunca hubiera sido contada y este libro nunca hubiera sido escrito.

Rosa es la amada Nonna Rosa del hoy papa Francisco; Giovanni, el abuelo, y Mario Francisco, quien por entonces tenía veintiún años, el hijo de ambos, quien con el paso del tiempo se convertiría en el progenitor del 266º pontífice de la Iglesia Católica.

“Llegaron en el Giulio Césare (el otro buque italiano que reemplazó al hundido), pero debían haber viajado en una travesía anterior que se fue a pique. Usted no se imagina cuántas veces agradecí a la Divina Providencia por eso”, le confió Jorge Mario Bergoglio al sacerdote salesiano e historiador cordobés Cayetano Bruno, en una carta escrita en Córdoba en 1990.

El 25 de enero de 1929, en una sofocante mañana del verano porteño, desembarcó en el puerto de Buenos Aires una elegante señora con un tapado con cuello de piel de zorro. Era un atuendo inadecuado para la temperatura ambiente, pero la mujer prefería desmayarse de calor antes que poner en riesgo lo que el abrigo escondía en el forro: todos los ahorros de la familia. El dinero que llevaba Rosa era fruto del esfuerzo de varios años en el Piamonte italiano y, también, la esperanza de una nueva vida en Argentina. Los Bergoglio habían vendido todo lo que tenían en Turín, inclusive una coqueta confitería de la que vivían. Y fueron precisamente los retrasos que tuvieron para concretar aquellas ventas los que demoraron el viaje.

Rosa Margarita había conocido al abuelo del futuro Papa en Turín, Torino para los italianos. Antes de eso, cada uno por su lado, había llegado desde el campo a esa gran ciudad, en busca del progreso que prometía el desarrollo industrial. Pero no buscaban sólo el progreso; también buscaban a Dios. Rosa era una activa militante de la naciente Acción Católica, al punto de brindar conferencias públicas sobre el compromiso del cristiano. “Una de estas conferencias —recordó Bergoglio en la carta al padre Bruno— fue publicada bajo el título ‘San José en la vida de la soltera, la viuda y la casada’. Parece que mi abuela decía cosas que no caían bien a la política de entonces —agregó el nieto, en otro párrafo—. Una vez le clausuraron el salón donde debía hablar, y entonces lo hizo en la calle, subida arriba de una mesa”.

Giovanni comenzó trabajando en un bar, pero al poco tiempo de casarse con Rosa instalaron su propio negocio de comidas. En 1908 tuvieron a Mario José Francisco, padre del actual Papa, quien experimentó un privilegio poco usual entonces para un hijo de campesinos: estudiar para ser contador. Mario vivió la mayor parte de su tiempo italiano en la esquina de Via Garibaldi y Corso Valdocco, en Turín. “La cercanía con la Iglesia salesiana hizo que frecuentara a los padres (sacerdotes) de allá”, escribió el Papa en aquella carta de la que guardó copia y que hoy nos permite conocer detalles de su historia familiar.

No es un dato menor el lugar de crianza del progenitor de Jorge Bergoglio: Turín es la ciudad donde nació la Congregación Salesiana, fundada por Giovanni Melchiorre Bosco (1815-1888), el sacerdote, escritor y educador que se hizo mundialmente famoso como Don Bosco, por su enorme obra humana y espiritual con la niñez y la juventud 1 .

Mario José Bergoglio fue uno de los beneficiados por esa obra. Desde su adolescencia en Italia hasta su muerte en Argentina, siempre tuvo al lado algún sacerdote hijo de Don Bosco que lo acompañó a él y a su descendencia, entre ellos, al futuro papa.

En 1922, tres de los cuatro hermanos de Giovanni Bergoglio decidieron emigrar a la Argentina, un país que todos veían como una promesa de paz y progreso. Dejaban atrás una Europa aún lastimada por la Primera Guerra Mundial, con serias dificultades económicas y con un riesgo latente de verse involucrada en otra guerra. Se instalaron en Paraná, ciudad capital de la provincia de Entre Ríos y allí crearon una empresa de construcción y pavimentos. Los resultados fueron notables y así lo demuestra el edificio que levantaron para albergar a toda la familia. “Todavía se llama Palacio Bergoglio, es una casa de cuatro pisos donde vivían mis abuelos, mi papá y sus hermanos, un piso para cada uno”, recordó el propio Francisco a los autores de este libro.

El Palacio Bergoglio está ubicado en la intersección de la calle Andrés Pazos y la peatonal San Martín, y sobre la fachada que da a Pazos todavía se pueden ver unas iniciales que vinculan la edificación con el apellido del Papa “AVB”, la “B” es de “Bergoglio”.

“Es uno de los edificios más bellos que posee la ciudad; consta de cuatro pisos con excelentes comodidades y departamentos especiales para familia, como así también lujosos escritorios”, se lee en un artículo de la primera edición de la Revista Social de Paraná, aparecida en mayo de 1928, y citada por El Diario de Paraná en una nota con motivo de la elección de Francisco.

“No creo que la situación política haya sido el detonante para la migración a la Argentina”, explicó Bergoglio en aquella carta al padre Bruno. “Un hermano de mi abuelo ya estaba radicado en Paraná y le iba bien con la empresa. Vinieron a sumarse a esa empresa de familia en la que trabajaron cuatro de los cinco varones Bergoglio”. Por eso, a diferencia de sus compañeros de viaje, los recién llegados no se vieron obligados a parar en el emblemático Hotel de los Inmigrantes, donde se alojaban los centenares de pasajeros que llegaban por aquellos días escapando de Europa. Los abuelos y el padre del hoy Papa siguieron rumbo a Paraná y rápidamente se integraron a la empresa familiar. Pero la prosperidad terminó abruptamente en 1932. No pudieron superar una grave pérdida humana y los ecos del crack de la Bolsa de Wall Street ocurrida en octubre de 1929. La crisis financiera paralizó la construcción, bajó los valores inmobiliarios, frenó las ventas y aumentó la desocupación. La Argentina atravesaba los inicios de lo que luego llamaron la “Década Infame” y los Bergoglio debieron enfrentar la recesión económica junto a un golpe aún mayor. “El presidente de la empresa, hermano de mi abuelo (Miguel Lorenzo Bergoglio) enfermó de leucemia y linfosarcoma, y murió. Ambas cosas, la recesión y la muerte, fundieron la empresa”, recordó el padre Jorge en aquella carta de 1990. Se quedaron sin nada y tuvieron que vender hasta la bóveda del cementerio que tenía la familia.

Uno de los tíos abuelos empezó de nuevo; el menor se fue a Brasil y Giovanni viajó y se instaló en Buenos Aires donde recibió ayuda de un gran amigo, el padre Enrique Pozzoli. Este sacerdote salesiano sería, más tarde, una figura clave en la historia de la familia Bergoglio y, más aún, en la del futuro papa Francisco.

El cura los presentó a una persona que les facilitó un préstamo de dos mil pesos de aquella época. Con ese dinero, Giovanni compró un almacén en el barrio porteño de Flores, una zona de Buenos Aires que, como otras, el joven Mario José conocía muy bien porque la había visitado cuando ejercía como contador de la empresa familiar y viajaba desde Paraná para hacer trámites.

En el almacén, “papá, que había sido el Raggionere en la Banca de Italia y el contador de la pavimentadora, hacía el reparto con la canasta”, relató el padre Jorge en aquella misiva que escribió en Córdoba. Ese trabajo realizó Giovanni hasta que consiguió un puesto en otra empresa. “Empezaron de nuevo con la misma naturalidad con que habían venido”.

El nuevo almacén del abuelo del Papa no era la coqueta confitería que había tenido en Italia, pero pertenecía al rubro que él más conocía. Entre los repartos en bicicleta y los trabajos de contaduría, Mario José se hacía tiempo para alentar al equipo de fútbol del Club Atlético San Lorenzo. Había sido fundado en 1907 por un sacerdote también salesiano, el padre Lorenzo Massa, quien lo bautizó con el nombre de San Lorenzo mártir. El club estaba en el barrio porteño de Almagro y fue en ese mismo barrio donde Mario conoció a su esposa, en 1934, durante una misa en el oratorio salesiano. El propio Papa recrea esa historia familiar: “Cuando (mi padre) llegó a Buenos Aires se hospedó con los salesianos en la calle Solís, y fue desde allí que conoció al padre Pozzoli quien inmediatamente pasó a ser su confesor. Integró el grupo de muchachos que rodeaban al padre, donde conoció a los hermanos de mamá y por ellos a mamá, con la que se casó el 12 de diciembre de 1935”.

Los padres del futuro Papa, Mario Bergoglio y María Regina Sívori, se casaron en la Basílica de San Carlos y María Auxiliadora. Un año después, en la Navidad de 1936, en ese mismo templo, bautizaron a su primer hijo, Jorge Mario, que había nacido el 17 de diciembre. Y el encargado de administrar el sacramento de iniciación cristiana fue el padre Pozzoli.

Llegarían luego los otros cuatro hijos del matrimonio: Oscar Adrián, Marta Regina, Alberto Horacio y María Elena. En varias entrevistas, el ya cardenal Bergoglio recordó que cuando él tenía trece meses, su madre tuvo a su segundo hijo. “Mamá no daba abasto para atendernos a los dos y mi abuela, que vivía a la vuelta de casa, me llevaba a la mañana con ella y me traía por la tarde”. De ellos aprendió el dialecto piamontés, parecido al italiano, una herramienta que jamás pensó le sería tan útil setenta años después.

En esos años también tuvo oportunidad de aprender algunas palabras en genovés con un tío materno, aunque el mismo Bergoglio aclaró que se trataba de un “viejo pícaro” que les enseñaba canciones “subidas de tono”, por lo cual lo único que conoce de aquel dialecto son frases “irreproducibles”.

Su infancia transcurrió en la casa de Membrillar 531, de Flores. Era una zona tranquila, con muchos árboles y, un dato que no es menor para la familia Bergoglio, estaba a pocas cuadras de la Basílica de San José.

“Nos hicieron mamar a Dios desde muy chicos”, dijo María Elena Bergoglio, hermana menor de Francisco, y la única de los cuatro hermanos del Papa que aún vive. Relató que su padre siempre rezaba el rosario cuando llegaba de trabajar. De niños participaban acompañándolo en el primer misterio (de los cinco “misterios” que se meditan durante el rezo del rosario), pero con el paso de los años se iban integrando a todo el ritual. Los domingos, en cambio, no había licencias: ningún miembro de la familia podía faltar a misa y tampoco a las pastas, que también formaban parte de la tradición.

De entre los familiares directos, la preferida de Jorge Bergoglio fue su Nonna Rosa, a quien siempre menciona, aun hoy. “Fue ella la que me enseñó a rezar, me marcó mucho en la fe, me contaba historias de santos”, explicó Bergoglio, cuando ya era cardenal, en una entrevista con la radio de la parroquia Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, en la villa de emergencia 21. En la carta al padre Bruno, Bergoglio dice sin vueltas que su abuela fue “la mujer que tuvo mayor influjo” en su vida.

La Nonna Rosa fue un pilar fundamental de la religiosidad familiar y personal de los Bergoglio. Esta relación tan especial que desde chico experimentó el actual pontífice, es sin dudas uno de los motivos que lo lleva permanentemente a reclamar respeto y protección para los “viejos”, para los abuelos, para las personas mayores que están “en uno de los extremos de la existencia”.

El mismo pontífice nos relató uno de aquellos episodios piadosos: “Cuando era chico, mi abuela cada viernes santo nos llevaba a la procesión de las velas y al final, cuando pasaba la imagen del Cristo yaciente, la abuela nos hacía arrodillar y nos decía: ‘Miren, está muerto, ¡pero mañana va a resucitar!’ Así nos ha entrado la fe”.

Con los años, Bergoglio le encontrará un nombre a esa fe viva que experimentó de niño. La “piedad popular” se convertirá en un recurso clave de su vida y de su fe. Tanto es así que, ya designado arzobispo y creado cardenal por parte de Juan Pablo II, la elevó a la categoría de “precioso tesoro de la Iglesia católica en América Latina”, cuando le tocó coordinar la redacción del documento de Quinta Conferencia del Episcopado latinoamericano realizada en Aparecida, Brasil, en 2007.

Aquellas fiestas religiosas vividas de la mano de su abuela impactaron en su corazón: “Me acuerdo de las procesiones a las que me llevaban, sobre todo la procesión de Santa Rosa a la que siempre íbamos; los viernes santos cuando la abuela nos llevaba a la procesión de antorchas; las procesiones de María Auxiliadora. Desde chico participé en la piedad popular”.

De aquellos primeros años de su infancia, Bergoglio confió alguna vez que disfrutaba de coleccionar estampillas, leer, jugar al fútbol y acompañar a su padre a jugar al básquet al club San Lorenzo. Mientras tanto, con su madre disfrutaban de escuchar ópera en la Radio del Estado los sábados a las dos de la tarde, y también de cocinar. Él mismo relató cómo un hecho doloroso para la familia le dio una reconocida habilidad culinaria. En febrero de 1948, por varios meses, su madre perdió la movilidad después de dar a luz a su hija menor, el quinto retoño del árbol familiar. Esta situación los obligó a colaborar en todas las tareas del hogar. Cuando llegaban del colegio, su madre los esperaba con los ingredientes del almuerzo sobre la mesa. Sólo restaba que se arremangaran y siguieran las indicaciones que les daba ella, sentada en un costado de la cocina. “Así aprendimos a cocinar. Todos sabemos hacer, por lo menos, milanesas”, dijo el propio Bergoglio cuando ya era cardenal. Con el tiempo, también aprenderá a hacer riquísimas paellas, plato con el que homenajeaba a los hermanos de la Compañía de Jesús casi todos los 31 de octubre, día en que se celebra el día del hermano coadjutor por la entrada en la gloria de su santo patrono, el hermano jesuita Alonso Rodríguez.

Los problemas de movilidad de la mamá llevaron a tomar otra decisión que sería importante en la vida del futuro papa. Su padre lo inscribió como alumno pupilo (junto con su hermano Oscar) en el Colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles, en Ramos Mejía, y también a su tercera hermana, en idéntica condición, pero en el Colegio María Auxiliadora.

Ese paso por la institución salesiana marcó a Jorge para siempre. De hecho, fue allí, mientras cursaba el sexto grado de la escuela primaria, cuando sintió un tempranero llamado al sacerdocio. A propósito de eso, el padre Jorge escribirá en 1990, cuando estaba en Córdoba: “Lo hablé con el famoso ‘pescador’ de vocaciones, el padre Martínez, pero luego comencé el secundario y chau”.

“Enamorado” y trabajador precoz

“La única carta que él me mandó me costó una buena paliza de mi padre. Él había dibujado una casita blanca con techo rojo y arriba decía: ‘Esta casita es la que te voy a comprar cuando nos casemos. Si no me caso con vos, me hago cura’, me escribió, y cumplió”. El relato es de Amalia, una mujer vecina de Flores que fue entrevistada por decenas de periodistas argentinos al día siguiente de que su “enamorado” de la infancia fue elegido papa. Tenían sólo doce años y fue un amor platónico que no prosperó más allá de aquella primera declaración romántica.

Todavía era un pibe, pero ese mismo año, su papá lo anotó en la escuela secundaria y le dijo: “Conviene que también empieces a trabajar, en las vacaciones te voy a conseguir algo”. La idea de su padre lo desconcertó ya que él mismo recordó que no tenían necesidades económicas que justificaran esa decisión. “No nos sobraba nada, no teníamos auto ni nos íbamos a veranear, pero no pasábamos necesidades”. Aun así obedeció y al poco tiempo comenzó haciendo tareas de limpieza en el estudio contable donde trabajaba su papá, tres años después en una fábrica de medias, y en los últimos meses de la secundaria en un laboratorio de análisis químicos.

En varias ocasiones, recordando aquella decisión de su padre de inculcarle el amor por el estudio y también por el trabajo, Bergoglio agradeció: “El trabajo fue una de las cosas que mejor me hizo en la vida y particularmente en el laboratorio aprendí lo bueno y lo malo de toda tarea humana”.

En esa época trabajaba de 7 a 13, luego almorzaba y asistía a clases hasta las 20. Era un laboratorio de análisis de materias grasas, agua y alimentos. Bergoglio colaboraba haciendo el control bromatológico de las muestras de alimentos que enviaban las fábricas. Allí conoció a Esther Ballestrino de Careaga, a quien el Papa recuerda como “una jefa extraordinaria”. Era una experta en química, militante comunista, que durante la dictadura argentina sufrió el secuestro de una hija y de un yerno. Contada entre las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, también ella resultó secuestrada y asesinada (arrojada al mar desde un vuelo militar) junto con las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Su cadáver fue encontrado en una playa de la costa bonaerense y sepultado en una fosa común. Años más tarde fue encontrado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense que también trabajó en las fosas comunes que la dictadura militar “sembró” en Córdoba.

El Papa estudió en la Escuela Técnica Industrial Nº 12, que por entonces funcionaba en una casa de familia y tenía muy pocos alumnos. Allí aprendió química y física, aunque sus ex compañeros relatan que se destacaba en literatura, psicología y, principalmente, en religión.

Los amigos lo recuerdan jugando al fútbol y al básquet después de clases, pero aseguran que se destacaba más en lo intelectual. Dicen que siempre estaba con algún libro, incluso algunas veces llegaba a la plaza del barrio y se quedaba horas leyendo. Otros agradecen que los ayudara a estudiar, aunque no fueran compañeros de curso. Todos coinciden en que era buen alumno, amable, educado y siempre prolijo, aunque cuando llegaba a la plaza se sacaba el delantal y se ponía a jugar como uno más.

¿Peronista?

Cuando Juan Domingo Perón asumió por primera vez la presidencia de la Nación, el 4 de junio de 1946, Jorge tenía nueve años. Y si bien es cierto que el propio líder se encargó de exacerbar las antinomias políticas, su primera gestión y las circunstancias que la rodearon lograron mejoras evidentes en las condiciones de vida de los asalariados y de los sectores populares. “La generalización de la negociación colectiva, la sindicalización masiva, el impulso a las obras sociales, los planes de vivienda y la extensión de la atención hospitalaria y educativa, eran parte de la política económica basada en expandir el mercado interno” 2 , lo que llevó al peronismo a vivir su apogeo entre 1949 y 1950.

Cuentan algunas crónicas que por aquellos años, ya siendo adolescente, Jorge Bergoglio fue sancionado por llevar al colegio secundario, con el uniforme escolar, un prendedor con un escudo peronista. Este episodio, que se publicó con el testimonio de ex compañeros del ahora pontífice, abonó la hipótesis del “Papa peronista” que en marzo de 2013 lanzó el kirchnerismo como parte de su cambio de discurso tras la inicial postura crítica con la que el ala de la izquierda más anticlerical del Frente para la Victoria recibió la elección de Francisco.

El propio Pontífice nos dijo que esa historia del prendedor “no fue real”. Cuando la noticia del “Papa peronista” se instaló en los medios de comunicación, un histórico dirigente del Partido Justicialista, Julio Bárbaro, fue profusamente consultado por su relación con Bergoglio desde la juventud. Él dijo: “Los dos somos parte de una misma historia que suele tergiversarse (…). Bergoglio se involucraba en el mundo real a partir de compartir el pensamiento de los que lo rodeaban, que éramos peronistas, pero fue un claro militante de la religión, nunca de la política”.

Para poner las cosas en claro, el propio Pontífice explicó su relación con la política al decir: “Yo siempre fui un inquieto de lo político, siempre”. En una conversación, describió los orígenes y la evolución de esa inquietud, y comenzó por la historia de uno de sus abuelos. “Vengo de familia radical, mi abuelo era radical del 90”, dijo el Papa, en alusión a los inicios de esa fuerza política que gobernó la Argentina en nueve oportunidades. Los “radicales del 90” (por los acontecimientos registrados en 1890) fueron aquellos que participaron o adhirieron a la Unión Cívica de la Juventud, germen de lo que, con los años y tras una serie de divisiones, se convertiría en la Unión Cívica Radical. El 26 de julio de 1890, la Unión Cívica conducida por Leandro Alem protagonizó la denominada “Revolución del Parque” o “Revolución del 90”, un levantamiento armado que provocó la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman y la asunción del vicepresidente Carlos Pellegrini.

Para ilustrar la influencia de aquel abuelo “radical del 90” en su vida, el Papa recordó una anécdota que ya había relatado en el libro Sobre el Cielo y la Tierra (que recoge diálogos con su amigo el rabino Abraham Skorka): “Mi abuelo materno era carpintero y una vez por semana venía un señor con barba a venderle anilinas. Se quedaba un buen rato charlando en el patio mientras mi abuela les servía mate con vino. Un día mi abuela me preguntó si yo sabía quién era ‘don Elpidio’, el vendedor de anilinas. Resultó ser que se trataba de Elpidio González, quien había sido vicepresidente de la Nación 3 . A mí me quedó grabada la imagen de ese ex vicepresidente que se ganaba la vida como vendedor de anilinas. Es una imagen de honestidad”.

A esta influencia familiar Bergoglio sumará su propia exploración en el mundo de las ideas políticas: “Después, en la adolescencia, tuve también una incursión por el ‘zurdaje’ —relató el Papa con picardía—, leyendo libros del Partido Comunista que me daba mi jefa de laboratorio Esther Ballestrino de Careaga, una gran mujer que antes había sido secretaria del Partido Revolucionario Febrerista paraguayo. Después acompañé a grupos de jóvenes con diversas experiencias políticas. Hay que recordar que en aquellas épocas, ya sea la unidad básica peronista como el comité radical o el local socialista, eran lugares de cultura política. Ahora probablemente se usen para enseñar a cocinar, para dar talleres, etcétera, pero en aquellos años la cultura política era muy fomentada. A mí me gustaba meterme en todos esos lugares. En tiempos de los años 1951 y 1952 esperaba con ansias que pasaran, tres veces por semana, los que vendían La Vanguardia, esa publicación que no podían vender los canillitas y que entonces la ofrecían por la calle los propios militantes socialistas. Y evidentemente que acompañé, también, a grupos justicialistas. Pero nunca me afilié a ningún partido”.

De su relación con el peronismo sumó algunas anécdotas que hasta ahora no habían sido contadas, entre ellas, cómo conoció personalmente a Juan Domingo Perón, por un lado, y por otro a María Eva Duarte de Perón, la mismísima Evita: “La única vez que vi a Perón fue cuando me tocó ir como abanderado de mi colegio al Teatro Colón, a un encuentro educativo. Yo estaba en la escuela secundaria en aquel momento. Nos pusieron en el escenario a todos los abanderados y ahí lo vi de cerca. A Eva también la vi de cerca en una oportunidad. Fue cuando entré en una unidad básica de la calle Córdoba, en Buenos Aires, con mi hermano, porque necesitábamos unos folletos para un trabajo del colegio. Ella estaba ahí y nos saludó, pero nada más”.

Sin embargo, el Papa no niega los vínculos que tuvo la doctrina peronista original con las enseñanzas sociales de la Iglesia. “En la exposición de la doctrina peronista hay una ligazón con la doctrina social de la Iglesia —nos dijo Francisco—. No hay que olvidar que a monseñor Nicolás de Carlo, por aquellos años obispo de Resistencia (Chaco), Perón le llevó sus escritos para que los viera y le dijera si estaban de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia”.

El Papa recordó que aquel obispo era “acusado” de peronista, y dio su versión: “Monseñor De Carlo era simpatizante, puede ser, pero un excelente pastor. Una cosa no tenía nada que ver con la otra”. Para graficar la situación, recordó aquel famoso episodio ocurrido en abril de 1948, que involucró al entonces presidente Perón y al obispo de Resistencia: “Perón —relató el Papa— desde el balcón del Seminario, ubicado en la rotonda de Resistencia, al terminar su discurso dijo que quería aclarar una cosa. Mencionó que acusaban a monseñor De Carlo de ser peronista y dijo: ‘Es una gran mentira. Perón es decarlista’. De Carlo fue quien ayudó a Perón con la Doctrina Social de la Iglesia”.

En diciembre de 1990, cuando el padre Bergoglio era “confesor” en la Residencia Mayor de la Compañía de Jesús en Córdoba, en su habitación que daba a la calle Caseros, escribió sobre ciertas actitudes políticas que definen a los argentinos y a sus partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo. “Los argentinos somos proclives a esta tentación. En Yugoslavia se dice que ‘con dos eslovenos se forma un coro, con dos croatas un parlamento y con dos serbios un ejército…’. En Argentina podemos decir que con dos argentinos ya armamos una ‘interna’. Los argentinos estamos muy politizados pero nos falta cultura política, y ésta es la razón que explica por qué somos tan inclinados a las ‘internas’. Incluso podemos ver cómo los grandes movimientos populares argentinos también tienen la tentación de achicarse en la política del ‘comité’ o de la ‘unidad básica’. Se pierde la grandeza del servicio en la mezquindad del propio interés”.

La vocación

“Era el Día del Estudiante y, para nosotros también el Día de la Primavera. Antes de ir a la fiesta pasé por la parroquia donde solía ir, encontré un cura que no conocía y sentí la necesidad de confesarme. Fue para mí la experiencia del encuentro. Encontré a alguien que me esperaba desde hacía tiempo”, relató Jorge Bergoglio ya convertido en Papa.

Era el 21 de septiembre de 1954 y “el Flaco Bergoglio”, como lo llamaban sus amigos, tenía casi 17 años. Había salido de su casa rumbo a la estación de tren de Flores. El plan era encontrarse con sus amigos para ir a festejar el Día del Estudiante, pero repentinamente todo cambió cuando se arrodilló en el confesionario frente al padre Carlos Duarte Ibarra.

“Después de la confesión sentí que algo había cambiado. Yo no era el mismo. Había sentido como una voz, un llamado: estaba convencido de que tenía que ser sacerdote”, explicó Francisco el 18 de mayo de 2013, durante la Vigilia de Pentecostés.

Nunca llegó a la cita con sus amigos porque, casi sin quererlo, la reemplazó por una cita mucho más trascendental. Ese día festejó el inicio de la primavera… pero de su vocación sacerdotal. Varios años después de aquella experiencia, en la carta escrita en Córdoba al padre Cayetano Bruno, Bergoglio describió que ese día lo “voltearon del caballo”, como a Pablo de Tarso, en los Hechos de los Apóstoles. “Me confesé de ‘chiripa’ y allí me esperaba el Señor ‘miserando atque eligendo’ (‘mirándolo con misericordia y eligiéndolo’, según la traducción del latín)” 4 .

Aquel joven volvió a su casa en Flores para meditar lo que 60 años después repetiría como Pastor universal de la Iglesia Católica: “Nosotros decimos que tenemos que buscar a Dios, ir hacia Él para pedir perdón, pero cuando vamos, Él nos está esperando, Él está antes. Nosotros, en español, tenemos una palabra que explica bien esto: El Señor siempre nos ‘primerea’”.

Desde aquel “estupor del encuentro”, como lo llamará en otras ocasiones, hasta su ingreso al seminario pasaría todavía un tiempo y algunos años más hasta que decidió hacerse jesuita.

“El tema se cerró allí”, explicó Bergoglio, ya que después de esa experiencia se concentró en terminar su secundario, luego continuó con su trabajo en el laboratorio y todo lo hizo guardando en el más absoluto secreto su determinación de ser sacerdote. Sólo comentaría el tema con el padre Duarte Ibarra, quien murió un año después de aquella confesión, para llevarse el secreto a la tumba, o al Cielo… si le había perdonado los pecados a un futuro papa.

“Cuando Jorge terminó el secundario, mamá le había preguntado a qué se dedicaría y él le dijo que quería estudiar medicina. Entonces mamá arregló un cuarto y se lo dio para que allí estudiara tranquilo”, relató su hermana María Elena. El problema fue cuando su madre entró por primera vez a la habitación. “Fue a limpiar y encontró libros de teología y latín. Entonces mamá le preguntó: ‘Hijo, ¿qué son esos libros? ¿No era que te ibas a dedicar a la medicina?’. Y Jorge le contestó: ‘Sí, pero a la medicina del alma’”.

Bergoglio reconoció que el primero en saber su decisión de ingresar al seminario fue su padre. Sabía que él lo iba a comprender más que su madre, y así fue. Regina reaccionó mal ante esta decisión. Le dijo que no lo veía como sacerdote, que esperara un poco, que terminara la universidad. Según describió el propio Bergoglio, su madre lo vivió como un despojo, a diferencia de su padre que lo recibió con alegría desde el primer momento.

En aquella carta que le escribió al padre Bruno en 1990, Bergoglio revelaría una pícara estrategia que siguió en aquella oportunidad: “Como yo veía en quién iba a terminar el conflicto, lo fui a ver al padre Pozzoli y le conté todo. Examinó mi vocación. Me dijo que rezara, que lo dejara en manos de Dios y me dio la bendición de María Auxiliadora”. Tal como imaginaba el joven Jorge, frente al dilema sus padres por la vocación del hijo, éstos decidieron consultar al confesor y amigo de toda la vida. Fue el papá quien tiró la idea: “‘¿Por qué no consultamos al padre Pozzoli?’ —recordó Bergoglio, que preguntó su padre—. Y yo, con mi mejor cara dije que sí. Recuerdo todavía la escena. Fue el 12 de diciembre de 1955”.

Los padres de Jorge cumplían veinte años de casados y el festejo consistió en una misa íntima, donde sólo estaban el sacerdote, los padres y los cinco hijos. Después de la celebración, Mario invitó al padre Pozzoli a tomar el desayuno en el bar La Perla de Flores. El relato que sigue es del propio Bergoglio: “El padre Pozzoli, que sabía el negocio que se iba a tratar, aceptó sin más… y en la mitad del desayuno se plantea el asunto. El padre le dice que está bien lo de la universidad, pero que las cosas hay que tomarlas cuando Dios quiere que se tomen… y empieza a contar historias diversas de vocaciones sin tomar partido, y finalmente cuenta su vocación”. Sigue el relato: “A esta altura ya mis padres habían aflojado el corazón. Por supuesto que el padre Pozzoli no terminó diciendo que me dejaran ir al seminario ni exigiéndoles una definición, simplemente se dio cuenta de que tenía que ‘ablandar’, lo hizo y el resto se dio como consecuencia”.

La que se alegró con la noticia fue su abuela Rosa. “Bueno, si Dios te llama, bendito seas”, le respondió, para luego agregar que nadie iba a reprocharle nada si decidía volver, y que por eso quedarían las puertas de la casa siempre abiertas. Fue así como en 1956, con diecinueve años, Jorge Bergoglio ingresó al Seminario Metropolitano de Buenos Aires ubicado en Villa Devoto. Su madre no lo acompañó y, aunque no estaban peleados, durante años no aceptó su elección. Pensaba que había sido una decisión repentina.

Sin embargo, Jorge se había tomado largos meses para meditar aquella llamada “sentida” por primera vez en sexto grado de la primaria y vivida con más intensidad en el día de la primavera de 1954. En aquella etapa, incluso, se sumergió en inquietudes políticas, incentivado por su jefa en el laboratorio donde trabajaba, quien lo introdujo en el pensamiento de intelectuales de izquierda, aunque el propio Papa reconoce hoy que “nunca pasó del plano intelectual” y que “nunca” fue comunista.