14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Dies ist die Geschichte Tibor Wohls, der 1942 als Achtzehnjähriger von Theresienstadt nach Auschwitz transportiert wurde und dort überlebte. Wohl listet beinahe sachlich auf, was ihm in Auschwitz widerfuhr: die Beleidigungen, die Zwangsarbeit, die Qualen. Er erzählt, wie die Menschen starben, wie sie totgetreten, erschossen, erhängt, geprügelt und durch Giftgas ermordet wurden. Und er beschreibt die ständige Gefahr abzustumpfen – und wie schwer es war, immer wieder dagegen anzukämpfen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

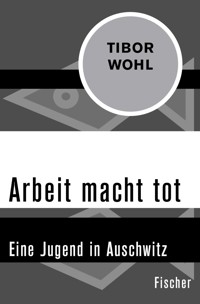

Tibor Wohl

Arbeit macht tot

Eine Jugend in Auschwitz

Über dieses Buch

Dies ist die Geschichte Tibor Wohls, der 1942 als Achtzehnjähriger von Theresienstadt nach Auschwitz transportiert wurde und dort überlebte.

Wohl listet beinahe sachlich auf, was ihm in Auschwitz widerfuhr: die Beleidigungen, die Zwangsarbeit, die Qualen. Er erzählt, wie die Menschen starben, wie sie totgetreten, erschossen, erhängt, geprügelt und durch Giftgas ermordet wurden. Und er beschreibt die ständige Gefahr abzustumpfen – und wie schwer es war, immer wieder dagegen anzukämpfen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Tibor Wohl, geboren 1923, lebte nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur in der Tschechoslowakei. 1969 kam er in die Bundesrepublik, nachdem er vorher schon im Frankfurter Auschwitz-Prozeß und in der DDR im Prozeß gegen den SS-Arzt Fischer ausgesagt hatte.

Impressum

Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.

Erschienen bei FISCHER Digital

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Tibor Wohl verstarb 2014 und war bis zuletzt Mitglied

des Überlebenden-Beirats des Fritz Bauer Instituts.

Covergestaltung: buxdesign, München

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-561615-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Fischer BOOT

Wie dieses Buch entstand (von Benjamin Ortmeyer)

Einführung von Hermann Langbein

Einleitung von Tibor Wohl

1 Der Transport »BY«

2 Ankunft in Auschwitz

3 Die ersten Tage im Lager Auschwitz (Buna-Monowitz)

4 Ein »ganz normaler« Arbeitstag

5 Schnee in Auschwitz

6 Das Kabelkommando

7 Die Mütze oder: Auf der Flucht erschossen

8 Zum ersten Mal im Krankenbau

9 Das Gespräch

10 Eine Selektion

11 Kommando 48

12 Die Ruhrkranken

13 Die Typhusepidemie – zum zweiten Mal im Krankenbau

14 Lageralltag

15 Ein Brotdieb

16 Ein »freier« Sonntag

17 Regentage – im Oktober 1943

18 Weihnachten 1943

19 Arbeit im Buna-Werk der IG-Farben

20 Die Schuhe

21 Zwei Luftangriffe auf die Buna-Werke

22 Sommer 1944: Begegnung mit den Frauenhäftlingen

23 Die Prügelstrafe

24 Exekutionen

25 Rabbi Elieser

26 Otto berichtet von Birkenau

27 Winter 1944/45: Veränderungen

28 Kontakt zur Widerstandsorganisation im Lager

29 Die Evakuierung

Schülergespräch

Die Geschichte des Vernichtungslagers

Danksagung

Fischer BOOT

Lektorat Christoph Göhler

Unter Mitarbeit von Günther Bernd Ginzel und Gisela Klemt-Kozinowski

Wie dieses Buch entstand

Seit Jahren existiert an der Holbein-Realschule in Frankfurt am Main eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die sich bemüht, aus der Vergangenheit für aktuelle Entwicklungen zu lernen. Es begann damit, daß in der aktiven Auseinandersetzung mit neonazistischen Schülergruppen die aktuelle Wirkung der NS-Ideologie greifbar wurde. Durch die damals alarmierte Öffentlichkeit erfuhr auch Hermann Langbein in Wien von unserer Aktivität und bot uns seine Hilfe an, die wir nur zu gern in Anspruch nahmen.

Er half der »Arbeitsgemeinschaft gegen den Antisemitismus« – so hieß inzwischen die Schülergruppe –, auch als wir zusammen mit Amnesty International die selbst hergestellte Ausstellung »Würden heute Flüchtlinge wie Anne Frank in der BRD politisches Asyl erhalten?« auf der Straße zeigten und mit den Passanten darüber stritten. An der eigenen Schule erschreckte uns eine Umfrage unter Schülern über sogenannte »Judenwitze«. Eine der Gegenaktivitäten zu den verstärkt zu registrierenden antisemitischen Äußerungen unter Jugendlichen war eine Veranstaltung zum 49. Jahrestag der Reichspogromnacht 1987 mit jiddischen Liedern und Referaten über die tiefsitzenden Wurzeln des Antisemitismus.

Etwa zur gleichen Zeit erhielten wir von Herrn Langbein bei einem Treffen das Manuskript von Herrn Wohl. Wir nahmen Kontakt auf, und der Plan der Herausgabe dieses Buches nahm konkrete Formen an. Die Schülerinnen und Schüler, die das Manuskript von Herrn Tibor Wohl gelesen hatten, diskutierten einen Nachmittag lang bei laufendem Mikrophon über sein Buch.

Tibor Wohl kam 1969 in die BRD und hat inzwischen Enkelkinder. In Frankfurt war er schon vor 1969 als Zeuge im Frankfurter Auschwitz-Prozeß aufgetreten. Dort konnte er an der Garderobe so manchen SS-Mann treffen, der ebenso wie er seinen Mantel abgab. Die SS-Leute waren zum größten Teil auf freiem Fuß, und viele sind es in der BRD geblieben.

Auch in der DDR sagte Tibor Wohl in einem Prozeß aus – dem Verfahren gegen den SS-Arzt Fischer. Tibor Wohl mußte berichten, wie die SS-Ärzte an ihm pseudomedizinische Experimente durchführten, indem sie die Wirkung von Elektroschocks auf Menschen testeten.

In diesem Buch wird darüber nicht berichtet. Warum nicht? Tibor Wohl antwortete, daß er sehr viele schreckliche Erlebnisse, die ihn direkt betreffen, nicht beschrieben habe. Allein über diese pseudomedizinischen Folterexperimente müßte er ein gesondertes Buch schreiben.

Tibor Wohl sagte uns bei anderer Gelegenheit, daß er dieses Buch geschrieben habe, um beizutragen, daß die Wahrheit über Auschwitz bekannt wird. Er erklärte uns, daß er eigentlich vergessen möchte, dies aber nicht ginge, da ihn die Vergangenheit immer wieder einhole. Und als er beim Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern über seine Ankunft in Auschwitz erzählte, da spürten alle, wie das gemeint war. Denn als er den Schülerinnen und Schülern von dem Geruch in Auschwitz, dem Geruch der verbrannten Leichen berichtete, da wiederholte er noch mal: »Ein Geruch war das …« Er konnte nicht weitersprechen, zu intensiv war die Erinnerung an die ermordeten jüdischen Frauen und Kinder, die ermordeten Familien der Sinti und Roma, an seine von den Nazis ermordeten Eltern und seinen 12jährigen Bruder.

Benjamin Ortmeyer

Einführung

Viele, die das Glück hatten, Auschwitz zu überleben, haben sich bemüht, ihre Erinnerungen festzuhalten; dazu fühlten sie sich denen gegenüber verpflichtet, die dort gestorben sind – ermordet wurden. Die Welt sollte wissen, was im zwanzigsten Jahrhundert in Mitteleuropa möglich war. Sie sollte anders werden, eine Wiederholung unmöglich machen.

Ein Teil der nachgewachsenen Generation hat Schlußfolgerungen gezogen. Der blinde Gehorsam, der damals viele verleitet hat, die Verantwortung für ihr Handeln denen zu überlassen, die als Autoritäten – Führer nannten sie sich so gerne – Befehle gaben, gilt nicht mehr bei allen Jungen als höchste Tugend. Pauschale Urteile über Menschengruppen – man nannte sie damals »Rassen« wie bei Hunden oder Pferden – werden nicht mehr von allen kritiklos nachgeplappert.

Wer Auschwitz erlebt unbd überlebt hat, weiß diese Entwicklung zu schätzen. Aber er erfährt auch immer wieder, daß sie nicht überschätzt werden darf. Das Gift nationaler Überheblichkeit, militaristischen Denkens, das der Nationalsozialismus einer Generation eingeimpft hat, wirkt nach.

Darum ist es gut, daß wieder ein Erlebnisbericht über Auschwitz herausgegeben wird. Jeder, der darüber schreibt, hat das KZ anders erlebt. Nicht nur, weil es verschiedene Lager gab – Tibor Wohl war in Monowitz interniert, dem größten Auschwitzer Außenlager, dessen Häftlinge in den Buna-Werken der IG-Farben Sklavenarbeit verrichten mußten; auch nicht bloß deswegen, weil Auschwitz im Jahre 1941 anders war als im Jahre 1944. Der Blickwinkel jedes Häftlings unterschied sich von dem eines anderen. Deshalb gleicht jeder Bericht einem Mosaikstein. Aus allen zusammen können wir uns ein ungefähres Bild von dem machen, was im Vernichtungslager Auschwitz Realität war; ganz vorstellen werden wir es uns niemals können – und das ist gut so.

So möge dieser Bericht Jugendlichen helfen, persönliche Schlußfolgerungen aus dem bösesten Kapitel unserer Zeitgeschichte zu ziehen. Um nicht mißverstanden zu werden: Er soll bei einem Nachgeborenen keine Schuldkomplexe entstehen lassen. Er möge aber das Verantwortungsbewußtsein für alles, was man tut – und auch für das, was man vielleicht unterläßt – stärken.

Ein Nachgeborener ist sicherlich nicht schuld an dem, was geschah, bevor er auf die Welt kam. Er könnte aber mitschuldig werden, weil er keine Lehren gezogen hat und nicht gegen Tendenzen auftritt, die seinerzeit zum Nationalsozialismus und dann konsequent zu Auschwitz geführt haben. Und eine solche Mitschuld müßte schwer wiegen.

Hermann Langbein

Tibor Wohls Deportationaus: Martin Gilbert, »Endlösung«Rowohlt Verlag © 1982 mit freundlicher Genehmigung

IG-Farben: Bereits 1939 entschloß sich die IG-Farben, in der Nähe von Auschwitz ein viertes Buna-Werk zu bauen, um den Bedarf der Wehrmacht an synthetischem Kautschuk zu decken. Gründe für diese Standortwahl waren einerseits das Vorhandensein von Rohstoffen und Energie, andrerseits aber vor allem das im Bau befindliche Konzentrationslager Auschwitz, dessen Häftlinge billigste Arbeitskräfte für den Bau und den Betrieb des Werkes abgeben sollten. Bald schon ging der IG-Farben die Häftlingsüberstellung zu langsam, und sie half nach: Sie finanzierte den Ausbau des KZs, sicherte den Bau von Häftlingsbaracken, sorgte für die Unterkunft der Gestapo und die Arrestzellen. Das KZ Auschwitz wurde in die Baupläne der IG-Farben aufgenommen. Eine Aktennotiz vom Dezember 1941 bestätigt, daß die IG-Farben zum Ausbau des KZs zwei Millionen Mark zur Verfügung gestellt hat. Als Gegenleistung erhielt die IG-Farben die jeweils gewünschte Zahl von Häftlingen. Im April 1941 konnte mit dem Bau des Vier-Milliarden-Projekts begonnen werden.

Die Zusammenarbeit mit der SS klappte bis auf nebensächliche Querelen um die Häftlingsverleihgebühr reibungslos. So stellte das verantwortliche Vorstandsmitglied für das IG-Farben-Werk Auschwitz am 12. April 1941 zufrieden fest: »… und außerdem wirkt sich unsere neue Freundschaft mit der SS sehr segensreich aus. Anläßlich eines Abendessens, das uns die Leitung des KZs gab, haben wir weiterhin alle Maßnahmen des KZs festgelegt, welche die Einschaltung des wirklich hervorragenden Betriebs des KZ-Lagers zugunsten der Buna-Werke betreffen.«

Verwaltungskonzern Auschwitz

Einleitung

Ich war achtzehn Jahre alt, als man mich am 10. Dezember 1941 aus Prag nach Theresienstadt brachte. Am 26. Oktober 1942 wurde ich von dort mit dem Transport mit dem Kennzeichen »BY« nach Auschwitz abtransportiert. Dieses Datum wird in den Geschichtsbüchern als die Inbetriebnahme des Auschwitzer Nebenlagers Buna-Monowitz bezeichnet.

Ich erhielt in Auschwitz die Häftlingsnummer 71255. Sie wurde mir am linken Unterarm eintätowiert, und damit begann für mich ein Lebensabschnitt, der siebenundzwanzig lange Monate dauerte.

Ich war unmittelbarer Zeuge des Verbrechens von Monowitz, aber nicht als prominenter Paketempfänger, sondern als normaler jüdischer, hungriger und entkräfteter Häftling. Ich arbeitete in Buna bis zum Herbst 1944 in normalen Arbeitskommandos, danach bis zur Evakuierung des Lagers in der Desinfektionsstation.

Dies hier ist ein Dokument. Alle darin vorkommenden Personen sind authentisch, genauso wie meine Erlebnisse.

Von den Millionen nach Auschwitz verschleppten Juden sind die allermeisten niemals ins Lager gekommen, sondern wurden unmittelbar nach ihrer Auswaggonierung an der Auschwitzer Rampe zu den Gaskammern eskortiert und gleich ermordet.

Als der Transport »BY« aus Theresienstadt in Auschwitz ankam, erhielten wir Häftlingsnummern mit Zahlen ab 71000 und galten als »Neue«. In Buna zählte man uns bereits nach wenigen Monaten zu den »Alten«; so groß war die Vernichtung durch Tötungen bei der Arbeit, in den Blöcken und durch die Selektionen in die Gaskammern. Im März 1943 wurde schon die Häftlingsnummer 135000 eintätowiert.

Von unserem Transport aus Theresienstadt »BY«, der am 28. Oktober 1942 mit 1866 Menschen im Konzentrationslager Auschwitz angekommen ist, haben diese Todesfabrik nach unseren Nachforschungen 17 Personen überlebt. Meine Eltern und mein zwölfjähriger Bruder wurden gleich nach der Ankunft des Transportes in der Gaskammer getötet.

Es mag immer noch viele Menschen geben, die nicht glauben wollen, daß man wirklich alles, was man ihnen nach vielen Jahren schildert, den Auschwitzer Häftlingen angetan hat. Man kann sie verstehen, denn für einen normalen Menschen ist es schwer, sich vorzustellen, daß so etwas möglich ist, daß ein Mensch einen anderen so behandeln kann.

Ich habe dieses Buch geschrieben, um einerseits nach den vielen Jahren eine Last von mir abzuschütteln: die Vergangenheit holt mich immer wieder ein, ich will vergessen, aber ich kann es nicht. Andererseits will ich dazu beitragen, die vollständige Wahrheit über Auschwitz aufzudecken. In wenigen Jahren werden die letzten Zeugen gestorben sein.

März 1988

Tibor Wohl

1 Der Transport »BY«

Der Güterzug mit 1866 Personen aus Theresienstadt[*] fuhr und fuhr, blieb lange stehen, rollte weiter, blieb wieder stehen. Keiner von uns wußte, wohin es ging, nur, daß wir in ein Arbeitslager eingeliefert werden sollten. Das Tageslicht kam nur mit wenigen Strahlen durch das kleine vergitterte Fenster in den Viehwaggon. Die Türen waren dicht verschlossen, die Luft unerträglich schlecht. Etwas Proviant hatte jeder noch aus Theresienstadt bei sich, aber der Durst plagte uns ununterbrochen.

Wenn der Zug irgendwo stehenblieb und wir draußen Stimmen hörten, riefen wir durch das vergitterte Fenster hinaus und bettelten um Wasser, aber wir bekamen nichts. Und der Zug rollte weiter. Auch einige Eisenbahner, an deren Menschlichkeit wir appellierten, gaben uns nichts. Immer wieder versuchten wir, die SA- und SS-Männer, die Begleitmannschaft unseres Transportes, zu rühren. Aber sie blieben unerbittlich und erlaubten auch nicht einen einzigen Tropfen Wasser.

Fußnoten

[*]

Am 24. November 1941 wurde in Theresienstadt – dem tschechischen Festungsort Teresin – ein Ghetto eingerichtet, in das bis zum Ende des Krieges 73614 Juden aus Böhmen und Mähren sowie Tausende von Juden aus anderen Gebieten des Großdeutschen Reiches deportiert wurden.

2 Ankunft in Auschwitz

Es war der 28. Oktober 1942, als wir nach dreitägiger Fahrt ankamen. Wir freuten uns auf die frische Luft, hörten, wie Befehle geschrien wurden. Plötzlich öffnete ein SS-Mann die Tür des Viehwaggons und befahl: »Alle aussteigen!« Häftlinge in gestreiften Anzügen sprangen in die Waggons und halfen den älteren Personen. Aus unserem Waggon wurden drei Leichen herausgeschafft. Es war ein unbeschreibliches Chaos.

Die Häftlinge des Kommandos »Kanada«[*] warfen die Koffer aus den Waggons auf die Rampe. Wir wollten unser Gepäck suchen, aber SS-Männer stießen uns mit Gewehrkolben in Kolonnen und schrien: »Los, los, rasch, rasch!« Die Kinder weinten vor Schreck. Man konnte keinen klaren Gedanken fassen. SS-Männer mit Maschinengewehren umstellten uns. Neben der Rampe warteten ein Lastwagen und ein Krankenwagen, der mit dem Roten Kreuz gekennzeichnet war.

In Kolonnen mußten wir an zwei SS-Offizieren vorbeigehen, die, ohne ein Wort zu sagen, einen nach dem anderen mit einem Handschuh nach rechts oder links wiesen. So teilten sie uns in zwei Gruppen. Die erste Gruppe bestand aus kräftigen jungen Männern bis etwa 35 Jahre; die zweite, größere, aus Kindern, Frauen und den übrigen Männern.

Säuglinge, kleine Kinder mit ihren Müttern und altersschwache Leute wurden in die Lastwagen gepreßt und abtransportiert. Wir jüngeren Männer mußten marschieren.

In dem allgemeinen Durcheinander und Geschrei hatte ich meine fünfundvierzigjährige Mutter, meinen neunundvierzigjährigen Vater und den zwölfjährigen Bruder ohne Abschied aus den Augen verloren.

Nach kurzem Marsch sahen wir Wachtürme und Stacheldrahtzäune mit Schildern: »Vorsicht Hochspannung« und Totenköpfe. Ein breites Tor mit der Aufschrift »Arbeit macht frei« durchschritten wir ohne Mißtrauen. Wir waren schon in Theresienstadt an schwere Arbeit gewöhnt, und von Auschwitz hatten wir nie etwas gehört. Nur um unsere Angehörigen machten wir uns Sorgen.

Die SS brachte uns auf den Appellplatz und zählte uns. Wir waren 247 junge Männer. Jetzt konnten wir unsere Umgebung genauer anschauen: grau in grau, trostlos, Ziegelstein-Baracken und Stacheldraht, so weit das Auge reichte, nur hier und da von einem Wachturm unterbrochen, von dem Maschinengewehre drohten. Unweit von uns arbeiteten an die hundert gestreifte »Geister«, lauter bleiche junge Männer, die die ganze Zeit im Laufschritt hin- und herliefen und niemals lachten oder lächelten. Sie wurden von Häftlingen beaufsichtigt, auf deren Armbinden groß »Kapo«[*] stand. Denen bereitete es sichtlich Genuß, ihre Untergebenen zu prügeln.

Mir fiel auf, daß die Insassen dieses Lagers etwas Gehetztes, ängstlich Angespanntes an sich hatten. In ihren grauen Gesichtern spiegelte sich die Öde und Grausamkeit der Umgebung. Bei diesem Anblick krampfte sich mein Herz zusammen. Ich fragte mich, ob ich auch bald so aussehen würde. Ich ahnte, daß sich hier eine furchtbare Tragödie abspielte. Meine Gedanken waren bei meinen Eltern und bei meinem Bruder, die sich, wie ich hoffte, in der Nähe befanden.

Dann stand ein SS-Mann vor uns und befahl, zu marschieren. Wir wurden in einen großen Waschraum gebracht, mußten uns ausziehen und alle unsere Sachen – Kleidung, Ausweispapiere, Uhren, Schmuck – auf einen Haufen legen. Anschließend mußten wir uns auf Hocker setzen. Kahlgeschorene Häftlinge verpaßten uns die »Auschwitzer Frisur«: Erst wurden die Haare mit einer Schere abgeschnitten, eine Haarschneidemaschine sorgte danach für den vorschriftsmäßig kahlen Kopf. Ein anderer Häftling rasierte uns die Haare unter den Armen und die Schamhaare ab und beschmierte die Stellen mit Petroleum.

Danach öffnete man die Türen zum Bad, und wir wurden kalt abgeduscht. Schließlich erhielten wir unsere neue Kleidung: ein Hemd, das mir kaum über den Nabel reichte; eine dünne Unterhose, die bis unter die Knie reichte, aber den Leib nur teilweise bedeckte. Die Jacke ließ sich über der Brust nicht zuknöpfen, unten schloß sie nur mit Mühe, die Ärmel waren viel zu kurz und spannten an den Ellenbogen. Die Hose endete eine Handbreit über den Knöcheln. Man gab mir zwei verschiedene Holzschuhe: einer paßte, der andere war viel zu eng. Aber ich mußte hinein, denn ein SS-Mann stand bereits mit einem Stock bereit. Zum Schluß erhielt ich noch die kreisrunde, gestreifte schirmlose Mütze. Ich konnte sie nur wie eine Krone tragen, so hoch oben saß sie.

Ich blickte staunend an mir herunter. Dann sah ich die anderen an. Vor einigen Stunden hatten wir noch wie normale Bürger ausgesehen, jetzt glichen wir unglücklichen Clowns. Was machte man hier aus den Menschen? Waren wir durch den geschorenen Kopf und das gestreifte Gewand nicht mehr wir selbst? Äußerlich konnte man uns kaum wiedererkennen. Und innerlich? Ich fühlte mich nicht mehr als Zivilist. Ich war ein anderer geworden. Aber wer? Das Leben im Arbeitslager in Theresienstadt schien schon seit langem vorbei, ein neues Dasein hatte für mich begonnen.

Einer der Häftlinge, ein Landsmann, sagte uns direkt und ohne Beschönigungen: »Ihr seid hier in einem Todeslager, in Auschwitz. Außer euch lebt von dem Transport keiner mehr. Die anderen sind durch den Kamin gegangen. Der graue Rauch am Himmel, die Flammen und der üble Geruch – das kommt von den brennenden Körpern. Von jetzt ab geht es für euch nur um die Frage: Wie lange werdet ihr noch leben? Meistens überstehen die Neuankömmlinge hier nicht mehr als zwei bis drei Wochen, und nur wenigen gelingt es, drei Monate zu überleben. Ihr werdet unter Bedingungen arbeiten müssen, die schlimmer sind als die von Galeerensklaven. Jeder von euch muß versuchen durchzukommen, so gut er kann, so lange wie möglich am Leben zu bleiben.«

Wir hielten ihn für geistesgestört und schenkten seinen Worten keine Beachtung. Zum Nachdenken blieb uns auch keine Zeit, weil andere Häftlinge kamen, die uns unter der Aufsicht von SS-Männern genau durchsuchten. Was wir noch behalten hatten – Uhren, Halsketten, Ringe, Photographien, Taschentücher –, das wurde uns mit Ohrfeigen und Prügeln abgenommen.

Neben mir stand Dr. Beck aus Prag. Er bat höflich, daß man ihm wenigstens sein Doktordiplom der Karls-Universität lasse. Ein SS-Mann lachte höhnisch: »Brauchst du sowieso nicht mehr, ist viel zu gut für einen schmutzigen Juden!« Er zerriß das Diplom vor unseren Augen, warf es weg und gab seinem Besitzer noch ein paar Fußtritte.

Dann kamen wieder andere Häftlinge, die uns ohne unsere Ausweispapiere registrierten: Die Papiere lagen auf einem Haufen auf dem Boden. Schließlich mußten wir uns in einer Schlange nach Namen alphabetisch aufstellen und bekamen alle auf den linken Unterarm eine Nummer eintätowiert. Ich bekam die Nummer 71255. Wir hatten aufgehört, als Menschen zu existieren. An unsere Stelle war eine Nummer getreten. Jeder SS-Mann, jeder Blockälteste[*], jeder Kapo konnte fortan willkürlich über unser Leben verfügen.

Als wir das Bad verließen, erschrak ich. Das gleiche Erschrecken sah ich in den Gesichtern meiner Kameraden. Menschen, wie wir sie noch nie gesehen hatten, wanderten auf der Lagerstraße. Nie im Leben werde ich diesen Zug vergessen. In Fünferreihen gingen, nein, schlurften sie. Mühsam zogen sie ihre Beine nach, wankten, einer hielt sich am anderen fest. Ihre Köpfe waren hautüberspannte Totenschädel, aus denen unheimlich große Augen starrten, ausdruckslos und gläsern. Sie sahen abwesend ins Leere: es war nicht einmal mehr ein Starren. Sie atmeten schwer. Einer stürzte, die hinter ihm kamen, wichen sehr langsam aus: es waren Bewegungen fremder Wesen. Der Gestürzte erhob sich langsam, als stiege er aus dem Grabe. Waren das noch Menschen? Lebten sie wirklich?

Danach übten wir stundenlang »Aufstellen zu fünft«, »Marsch« und »Mützen ab«. Viele Kameraden wurden dabei zu Tode geprügelt. Das Laufen in den Holzpantinen war sehr schwierig. Wer stolperte und fiel, wurde von den SS-Männern getreten, bis er aufstand.

Beim Appell wurden wir wieder von der SS gezählt und mehrmals mit unseren eintätowierten Nummern aufgerufen. Einer fehlte. Die SS-Männer wurden nervös und schlugen uns mit Gewehrkolben; die Blockältesten und Kapos schlugen mit Stöcken. Die Schläge klatschten auf unsere Köpfe und Rücken und hinterließen blutige Striemen. Nach mehreren Stunden wurde der fehlende Häftling tot im Waschraum gefunden. Wir waren völlig erschöpft; viele waren bei der »Aufnahme« ins Lager verwundet worden.

Nun mußten wir uns auf dem Appellplatz aufstellen und warten. Wir standen lange. Ich sah am Himmel den grauen Rauch und spürte den üblen Geruch. Ich dachte darüber nach, ob mein Landsmann im Waschraum mir doch die Wahrheit gesagt hatte.

Auf einmal begann sich der Appellplatz zu füllen. Die Arbeitskommandos marschierten ins Lager ein. Das war grausam anzusehen. Es wurden viele Tote mitgeschleppt und neben dem Kommando auf die Erde gelegt.

Nach dem Lager-Zählappell wurden wir in Block 6 A untergebracht. Dort gab es dreistöckige Schlafstellen. Jedem wurde in einer Koje sein »Bett« zugeteilt. Dann war Essensausgabe. Jeder erhielt ein Stück Brot, Margarine und eine Menageschale. In diese goß man uns ein faulig riechendes, dunkles Gebräu: es sollte Tee sein. Ich roch daran, kostete es und bekam Brechreiz.

Nach dem Essen hielt uns der Blockälteste einen Vortrag über Sauberkeit und Bettenbau, und daß in der Nacht niemand austreten dürfe, sonst schössen die Posten von den Wachtürmen. Der Blockälteste trug einen passenden Häftlingsanzug und Stiefel. Er hatte auf der Brust den grünen Winkel[*] der Berufsverbrecher mit einer niedrigen Häftlingsnummer und eine Armbinde mit der Aufschrift »Blockältester«. In der Hand hielt er eine Peitsche, mit der er die Häftlinge häufig ohne Anlaß prügelte.

Endlich durften wir uns hinlegen, aber ich konnte die Augen während der ganzen Nacht nicht schließen. Die verwundeten Kameraden stöhnten. Ich dachte darüber nach, wie es möglich ist, daß ein Mensch den anderen totschlagen darf und hoffte, daß meine Eltern und mein Bruder unter besseren Bedingungen lebten. Ich konnte nicht glauben, daß sie vergast und verbrannt worden waren.

Morgens mit der Lagerglocke fing wieder das Gebrüll an: »Aufstehen, ihr Drecksäcke! Los, los, rasch, rasch!« Und die Peitschen und Knüppel klatschten auf unsere Körper. »Bettenbau, los, los!«

Wir drängten uns zu sechst in dem engen Raum zwischen den dreistöckigen Betten und versuchten, Strohsack und Decke zurechtzuziehen. Die oberen Bettenbauer traten auf die unteren, und Stöcke und Peitschen waren wieder in Bewegung.

»Los, los, zum Waschen, rasch, rasch! Im Laufschritt!« brüllten der Blockälteste und der Stubenälteste. Auch im Waschraum waren Kapos als Aufseher, und es wurde heftig geprügelt.

Ohne Seife und ohne Handtuch spülten wir uns ab. Die Latrine nebenan wurde ebenfalls von Kapos beaufsichtigt. Wer sich länger als ein paar Sekunden dort aufhielt, bekam Schläge mit der Peitsche. Zurück im Block schrie schon der Blockälteste wegen schlechten Bettenbaus und bestrafte uns jeweils mit fünf Stockhieben. Ich sah dabei durchs Fenster: vier Häftlinge zogen mit einer Karre voller Leichen an den Zäunen entlang und holten die Körper jener Häftlinge herunter, die an den unter Hochspannung stehenden Sperrdrähten ihrer Qual ein Ende gemacht hatten.

Wir wurden noch nicht in die Arbeitskommandos eingeteilt, sondern lernten erst die »Disziplin« im Lager. Wir übten sämtliche Schikanen: stramm Marschieren, Hüpfen, Rollen – immer von Schlägen begleitet. Und dann wieder: »Mützen ab!« Das mußte sofort und schnell ausgeführt werden. Wehe dem, der sich verspätete! Man belehrte uns, daß wir die Häftlingsfunktionäre[*] mit den Worten »Herr Blockältester« und »Herr Kapo« anzusprechen hätten. Wenn man einen von ihnen ansprach, mußte man die Achtungstellung einnehmen, vorschriftsmäßig »Mütze ab« durchführen und danach die stereotype Formel aufsagen: »Häftling Nr. … meldet sich gehorsam.« Gelang es, sich schnell und fehlerlos zu melden, gab es manchmal keine Schläge. Aber meist brachte man irgend etwas durcheinander und bekam einen Schlag mit dem Stock oder wenigstens einen kräftigen Tritt. Besonders schlimm erging es ungeschickten oder irgendwie auffallenden Mithäftlingen, Großgewachsenen, Brillenträgern. Zwei Kameraden brachten Jiri Hauser in einem schrecklichen Zustand in den Block. Er war Brillenträger, etwa dreißig Jahre alt, zwei SS-Männer und ein Kapo hatten ihn so geschlagen, daß die Haut seines nackten Schädels an einigen Stellen geplatzt war. Tief eingefallene Augen mit blau-schwarzen Rändern wurden von schweren Lidern zugedeckt. Ich hatte mir niemals vorgestellt, daß man so lange sterben kann. Seine schwarzen geplatzten Lippen bewegten sich zuckend noch mehrere Stunden. Kurz vor dem Abendappell röchelte er das Wort: »Wasser.« Als ihm Kameraden Wasser brachten, gab er kein Lebenszeichen mehr von sich. Er wurde in die Leichenkammer gebracht.

Es war für uns Neuzugänge schwer zu verstehen, warum wir auch von Häftlingen mißhandelt wurden. Wenn sich ein SS-Mann zeigte, hatten wir die Häftlingsfunktionäre auf Schritt und Tritt im Genick, und ihre Stöcke teilten Schläge aus, wo sie nur treffen konnten. Wir waren noch nicht so abgemagert wie die Häftlinge, die schon einige Wochen in Auschwitz zugebracht hatten, aber der Anblick meiner Kameraden war trotzdem fürchterlich. Die Mehrheit war am Kopf, im Gesicht und am Körper durch Schläge verwundet, und unsere Füße waren von den Holzpantinen blutig.

Erst gegen Abend ließ man uns ein wenig in Ruhe. Die Erholung dauerte jedoch nicht lange. Wir hörten die Schritte beschlagener Stiefel im sogenannten Tagesraum des Blocks. Nach einer Weile erschienen in der Tür des Schlafraums ein SS-Mann und der Blockälteste. Ein Stubendienst schrie: »Achtung!«

Wir sprangen aus den Kojen. »Verfluchte Bande, ihr Drecksäcke!« schrie der Blockälteste.

Gemächlich befahl der SS-Mann: »Hinlegen, auf den Fußboden!« Wir legten uns auf den Fußboden, aber noch ehe die letzten lagen, kam der neue Befehl: »Auf!«

Der Blockführer begann plötzlich zu schreien: »Auf! Hinlegen! Auf! Hinlegen!« immer weiter, ohne Ende. Der Schweiß floß über die Augen, das Hemd klebte am Körper. »Auf! Hinlegen!« Ich bekam keine Luft mehr. In den Staubschwaden hörte ich die unermüdliche Stimme des SS-Mannes: »Hinlegen! Auf!« Ich sah nichts mehr. Der Körper wurde immer schwerer, die Knie waren wie gelähmt. Wann geht das nur zu Ende? Endlich kein Kommando mehr. Sie gingen. Wir fielen nebeneinander in die Kojen.

Aus einer Ecke hörte ich ein geflüstertes Gebet; viele beteten mit. Da ertönte aus dem Tagesraum, wo die prominenten Häftlinge untergebracht waren, ein ohrenbetäubendes Gebrüll: »Ruhe da, oder wir machen weiter Sportübungen!« Es wurde still; wir schliefen müde ein.

Bald wachte ich wieder auf. Mein Bettnachbar Honza warf sich unruhig hin und her, schlug mit der Faust gegen die Koje und würgte, an Tränen fast erstickend, heraus: »Nein, das ist kein Traum, es ist Wirklichkeit!«

Ich konnte nicht mehr einschlafen und überlegte, was alles am ersten Tag in Auschwitz passiert war. Hunderte von Erniedrigungen, viele Schläge und Tritte, Verletzungen am Körper und im Gesicht. Wir hatten schon in den ersten Stunden im Lager viele Leichen gesehen. Es war abscheulich, was man hier mit Menschen machte. Die düstersten Szenen des Mittelalters und der Inquisition wurden ad absurdum geführt.

Bereits einen Tag nach der Einlieferung in das Konzentrationslager Auschwitz erkannte ich, daß mein Landsmann aus dem Waschraum die Wahrheit gesagt hatte. Wir waren in einem Todeslager. Dieses Lager war mit wissenschaftlicher Gründlichkeit eingerichtet worden, hier wurden methodisch und planmäßig Millionen menschlicher Wesen teuflisch und sicher zu Tode gebracht. Das »zivilisierte« und »kultivierte« Deutschland des 20. Jahrhunderts ist für immer mit dieser Schande gezeichnet.

3 Die ersten Tage im Lager Auschwitz (Buna-Monowitz)

Nach sechs Tagen Aufenthalt im Stammlager Auschwitz I wurden diejenigen aus dem Transport »BY«, die noch lebten, von der SS nach Buna-Monowitz gebracht. Wir gingen auf einer Landstraße an einer riesigen Baustelle entlang. Dort waren die IG-Farben-Fabriken im Aufbau. Dann bogen wir rechts ab in das Konzentrationslager Auschwitz III Buna-Monowitz.[*] Es gab bereits doppelte, elektrisch geladene Stacheldrahtzäune mit Betonpfeilern und Wachtürme mit Maschinengewehrposten rund um das Lager. Nur die Baracken waren noch nicht alle fertiggestellt.

Nach unserer Ankunft standen wir lange auf einem Platz hinter Block 9. Erst spät am Nachmittag erschienen drei SS-Männer. Gemeinsam mit den Blockältesten und den Stubendiensten hatten sie Mühe, uns abzuzählen. Sie zählten und zählten, kamen aber nicht auf die richtige Anzahl. Die SS-Männer brüllten und ließen ihre Wut an uns aus. Sie riefen jeden einzelnen der etwa 200 Männer mit seiner Häftlingsnumnmer auf; jeder mußte sich laut melden, seine Häftlingsnummer auf dem linken Unterarm zeigen und auf die andere Seite des Platzes hinüberlaufen. Unsere Bewacher begleiteten uns mit Stockhieben und Tritten. Wer stolperte, wurde geschlagen, bis er aufstand. Dann mußten wir lange in Achtungstellung stehen. Jede Minute schien unendlich zu sein. Die Füße starben ab. Wenn einer sich ein bißchen bewegte, schlug ihn sofort ein SS-Mann oder ein Häftlingsfunktionär ins Gesicht. Zur Strafe mußten wir auch Kniebeugen machen, mit den Händen am Hinterkopf. Es war schwer, lange Kniebeugen zu machen.

Schließlich schrie ein SS-Mann: »Ein Häftling fehlt, es soll sich derjenige melden, der ihn unterwegs beim Transport von Auschwitz nach Buna hat flüchten sehen.« Stille. Niemand meldete sich. »Verfluchte Bande! Ich werde euch helfen! Ihr werdet so lange stehen, bis ihr verreckt!«

Es wurde immer kälter, und wir zitterten. Wir standen schon mehrere Stunden. Einer bat, austreten zu dürfen, aber man erlaubte es ihm nicht. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als in die Hosen zu machen. Der erste von uns fiel um. Ein SS-Mann sprang hinzu und bearbeitete ihn mit dem Stock, aber er stand nicht mehr auf. Nach einer Weile fielen der zweite, der dritte und weitere. Dann hörten wir einen Kapo der SS melden: »Ein Häftling im Abort tot aufgefunden.« Die SS-Männer stellten fest, daß die eintätowierte Häftlingsnummer der Leiche mit der des Fehlenden übereinstimmte. Endlich durften wir in den uns zugeteilten Block gehen.

Plötzlich ertönte draußen ein seltsam schnarrendes Geräusch, wie von einem großen Wecker, dessen Klöppel die Glocke nicht berührt. Alle sprangen auf und griffen nach ihren Mützen. Schon ertönte es: »Antreten zum Abendappell!«

Ich setzte das seltsame Etwas auf, das eine Mütze sein sollte. Wir gingen hinaus. Vor dem Block hatten sich schon einige Häftlinge versammelt. Wir stellten uns in Reihen zu fünf Mann auf. Der Blockälteste gab das Kommando: »Im … Gleich … schritt … Marsch!« Militärisch setzten wir uns in Bewegung, marschierten auf die Lagerstraße, dann nach einer scharfen Wendung geradeaus zum Appellplatz. Auf dem riesigen Platz waren schon mehrere Gruppen in Häftlingskleidung versammelt. Wir standen ziemlich nahe am Eingangstor, durch das ständig mehr Häftlinge kamen. Stumm reihten sie sich ein, nur wenige begrüßten einander durch Kopfnicken oder ein geflüstertes Wort. Auch Leichen wurden von den Arbeitskommandos herbeigetragen und neben die Lebenden gelegt.

Von vorne ertönte ein scharfes Kommando: »Achtung! Stillgestanden!« Bei dem Wort »Achtung« richteten sich alle auf, nahmen Haltung an. Bei »Stillgestanden« schlugen sie die Hacken zusammen, legten die Hände an die Hosennaht und blickten starr geradeaus. Es ertönte ein neues Kommando: »Mützen … ab!« Die rechte Hand flog bei »Mützen« zum Kopf, bei »Ab« mit der Mütze wieder herunter, preßte sich dann ans rechte Bein und verharrte unbeweglich. Ohne den Kopf zu wenden schauten wir nach links, wo der Blockälteste stand. Auch er hatte das Kommando ausgeführt und seine Mütze abgenommen.

Jetzt kam ein junger SS-Mann mit schnellen Schritten auf ihn zu. Der Blockälteste stand stramm und meldete: »Block 5 angetreten mit Belegschaft von 186 Häftlingen.« Dabei reichte er ihm ein Heft. Der SS