Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bild und Heimat

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

In seiner TV-Hitparade "Bong" entdeckte er Inka Bause, mit Wolfgang Lippert spielte er sich allmonatlich im Berliner Rundfunk Pointen zu – mittlerweile ist Jürgen Karney fast 30 Jahre im Radio und Fernsehen der DDR und 30 Jahre im vereinten Deutschland in verschiedenen privaten Rundfunkstationen aktiv. Als Moderator und Programmdirektor war und ist Jürgen Karney seit jeher stets Auf Sendung!, um seine Hörerinnen und Zuschauer zu unterhalten. Nun spricht der Medienmann über seinen Weg zur Popularität vor der Wende und über die Zeit, als sich in seiner Heimat für jedermann alles änderte. Ein besonderes Kapitel erzählt von seinem Neustart im vereinten Deutschland, der eng mit der Geschichte des Berliner Rundfunks verbunden ist, als dieser zum Berliner Rundfunk 91,4 privatisiert wurde, um später in ein großes Medienhaus aufzugehen. Gewohnt locker und lebhaft wie in seinen Sendungen plaudert Jürgen Karney in seinem Buch aus seinem Leben im Rampenlicht, gibt heitere Einblicke hinter die Kulissen und reflektiert sich und die jeweiligen Verhältnisse auch kritisch – ohne dabei seinen Humor und seinen Optimismus zu verlieren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 249

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

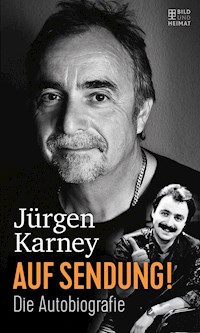

Jürgen Karney

Auf Sendung!

Die Autobiografie

Bild und Heimat

Sämtliche Abbildungen stammen aus dem Privatarchiv von Jürgen Karney. Es war leider nicht in allen Fällen möglich, die Rechteinhaber zu ermitteln. Berechtigte Ansprüche bleiben gewahrt.

eISBN 978-3-95958-788-4

1. Auflage

© 2020 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin

Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin

Umschlagabbildung: Christiane Karney (groß)

Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:

BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat

Alexanderstr. 1

10178 Berlin

Tel. 030 / 206 109 – 0

www.bild-und-heimat.de

Das magische Auge

Wie der durchdringende Blick eines Zyklopen zog mich als Kind das grüne Auge unseres Radiomöbels magisch in seinen Bann. Lange bevor das Fernsehgerät in unserer kleinen Mansardenwohnung in Berlin-Johannisthal, in der meine kleine Schwester, meine Mutter und ich lebten, die Macht übernahm, war diese Musiktruhe im Wohnzimmer für mich der Quell unendlicher Freude und Fantasien.

Wenn ich Auge in Auge gegenüber dem Radio saß und gebannt zuhörte, dann flogen meine Gedanken wie in einem Tunnel durch das leuchtende Grün in die weite Welt, von der ich als Kind freilich nur ahnte, wie vielseitig sie ist. Im Alter von sechs oder sieben Jahren entstanden in meinem Kopf aufregende Bilder, in denen ich mir ausmalte, wie die Musiker zusammensitzen und ein Ansager ihnen sagt, was sie zu spielen haben. In meinem Kindskopf stellte ich mir vor, wie »Onkel Tobias vom RIAS« aussieht und wie der Kasper herumtollt, der pünktlich jeden Sonntag Teil dieser Kindersendung war, die ich nie versäumte.

Inspiriert von den Sendungen im Radio, ging meine Fantasie mit mir durch. In meinen Gedanken war, wie im Radio, alles möglich und ich liebte es, mir lebhaft die Dinge so vorzustellen, wie ich sie haben wollte, und wenn ich etwas von dem Gehörten nicht verstand, dann suchte ich mir die Erklärungen in meiner selbsterdachten Welt. Da fand sich immer etwas Passendes. Ich neige bis heute zur Übertreibung und zum detailreichen Ausschmücken, wenn ich Erlebnisse wiedergebe – das ist keine böse Absicht oder weil ich ein Aufschneider bin, das dient nur der Unterstützung der Geschichte.

Zum Beispiel erinnere ich mich, dass immer nach den Lottozahlen der Satz gesagt wurde: »Für die Richtigkeit … übernehmen wir keine Gewähr.« Ich fragte mich mit sieben Jahren: Was hat ein Gewehr mit den Lottozahlen zu tun? Meine Erklärung war ganz einfach: Sie sagen uns die Lottozahlen, würden sie aber niemals mit der Waffe (einem Gewehr) verteidigen, wenn es mal Streit darüber gibt. Nicht nur in meiner kindlichen Welt logisch, oder?

Niemals bin ich auf die Idee gekommen, die Musiktruhe aufzuschrauben, um die kleinen Orchester und die Sprecher im Inneren des Gerätes zu suchen. Manche der Kinder in meiner Clique, mit denen ich mich damals über das Phänomen austauschte, vertraten die Meinung, da, in dem Kasten, sei alles drin – irgendwie. Nun, in den frühen Tagen des Radios in Berlin gab es in Hans Rosenthals wöchentlicher Ratesendung »Wer fragt, gewinnt« einen »Zwerg Allwissend«, der hätte es uns sicher erklären können. Der war aber nicht erreichbar. Mir war schon bewusst, dass der nicht gemeinsam mit Hans Rosenthal und seinem Publikum in unserem Radioapparat sitzt. Natürlich konnte ich als Kind den anderen nicht erklären, wie es funktioniert, aber es musste mit dem grünen Auge zu tun haben, dass all diese spannenden, lustigen und nicht selten für mich auch unverständlichen Sachen in unser Radio gelangten.

Aber nicht nur die technische Lösung schien mir spannend, sondern mehr und mehr auch die Frage: Was passiert da in meinem, und sicher nicht nur in meinem, Kopf, wenn ich Radio höre? Je älter ich wurde, insbesondere während der Pubertät, als Hormonausschüttungen und Mädchen die Steuerung übernahmen, fragte ich mich, wie gelingt es den Moderatoren, diese Betroffenheit und die unterschiedlichen Stimmungen zu erzeugen? Liegt es nur an dem, was sie sagen, oder hat es auch damit zu tun, wie sie es sagen? Es gab seinerzeit eine Reihe von Persönlichkeiten im Radio, die es mit ihrer ganz eigenen, unverwechselbaren Strahlkraft meiner Meinung nach besonders gut vom Ohr ins Herz schafften. Denen wollte ich nacheifern. Kurz, es wuchs die Lust darauf, es selbst zu versuchen. Nein, nicht versuchen, sondern machen! Natürlich gebe ich zu, den Gedanken an eine große Bekanntheit als Radiomoderator, möglicherweise sogar Beliebtheit, mochte ich auch sehr, und da es weder RTL noch »Supertalent« gab, musste ich einen anderen Weg zum Ruhm finden.

So habe ich in der ersten Hälfte meines Lebens unter stiller Akzeptanz des antifaschistischen Schutzwalls viele Möglichkeiten ausgelotet, Chancen genutzt und dabei reichlich Erfahrungen gesammelt. Getreu dem Lied der Freien Deutschen Jugend »Du hast ja ein Ziel vor den Augen« habe ich immer in meinem Sinne pragmatisch entschieden. Nach dem Zusammenbruch des Systems, in dem ich mich gut zurechtgefunden und bequem eingerichtet hatte, war es meine zielgerichtete Entschlossenheit, gepaart mit fast schon unbedarfter Unerschrockenheit, die mich antrieb, neue Herausforderungen zu suchen.

Jeder, der keine Funkwellenallergie oder chronische Abneigung gegen Musik und Unterhaltung hat, verbrachte sicher wie ich Stunden seiner Jugend vor dem Radioapparat. Das hat uns alle geprägt. Im Allgemeinen bekommt man einen Tinnitus durch zu lange laute Beschallung. Mein Ohrgeräusch war die Folge des exzessiven Hörens von Radio Luxemburg auf Kurzwelle. Selbst dieser permanente Pfeifton, der ein technisches Phänomen der Kurzwelle ist, schreckte mich nicht ab. Schon während ich noch mit Bausteinen Fliegengefängnisse baute, hörte ich »Die großen Acht« von Radio Luxemburg. Dort spielten sie die Songs, die sich in mein Gedächtnis eingebrannt haben und mich auf die eine oder andere Weise mein ganzes Leben lang begleiten. Chris Andrews’ »Yesterday Man« ist ein solcher Song, den ich mit zwölf Jahren zum ersten Mal hörte und der mir seitdem immer wieder über den Weg läuft. Aufgrund meines Jobs habe ich mittlerweile die Handynummer von Chris und kann ihn anrufen, damit er zur Hochzeit meines Freundes Claudius mit Belinda seinen Hit »Pretty Belinda« singt – ohne diesen Piepton von Radio Luxemburg.

Auch wenn ich später einige Umwege über das Fernsehen und unzählige Bühnen gemacht habe, so bin ich in meinem Leben stets mit dem Radio verbunden gewesen. Die Faszination und Leidenschaft für dieses authentische Medium setzt sich immer wieder durch. Menschen einfach unterhalten ohne das lästige Drumherum, wie ich es beim Fernsehen kennengelernt habe. Der Fantasie der Hörer Raum geben ohne wortreiches, mitunter inhaltsloses Gerede. Einfach Spaß bereiten, positives Karma wirken lassen und die geilsten Songs der Welt spielen, so stelle ich mir das vor.

Meine Entscheidung nach der Wende, mich mit meinen im Staatsfunk gesammelten Erfahrungen konsequent dem kommerziellen Rundfunk zuzuwenden, war meiner Ungeduld und meinem Entdeckergeist geschuldet. Mit Mitte dreißig in eine Anstalt (des öffentlichen Rechts) zu gehen schien mir zu früh und meinem Enthusiasmus nicht angemessen. Wenn schon Kapitalismus, dann richtig; zu erleben, wie Journalismus und Unterhaltung unter kommerziellen Aspekten zu gestalten sind, fand ich eine viel spannendere und vielversprechende Aussicht.

Im Senderranking geht es um die vorderen Plätze – to be on top ist unser Job. Um eine gute Quote in monetären Erfolg umzusetzen, gibt es raffinierte Kniffe und Tricks, Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, in der Vielfalt der Sender zu helfen, Ihre Lieblingsstation zu lokalisieren. Selbstverständlich arbeiten die meisten Kollegen bei öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht weniger engagiert, sie sind allerdings personell und finanziell erheblich besser ausgestattet. Dieses Ungleichgewicht habe ich stets sportlich gesehen und Mangel an Etat mit Überschuss an Ideen auszugleichen gesucht. Radiofans finden auf den folgenden Seiten oder zwischen den Zeilen sicher einiges bestätigt, was sie schon immer geahnt haben vom Handwerk der Radiomacher. Oder sie staunen über unsere Spitzfindigkeit, wie wir mit guter Laune, der richtigen Musik und der Unterstützung der Hörerschaft an die Spitze der Quoten kommen wollen. Auch wenn das »magische grüne Auge« derweil von digitalen Radio-Datenbanken und -Apps abgelöst wurde, so bleibt neben der Musik doch immer die individuelle Ansprechhaltung der Moderatoren mit ihren wohlklingenden Stimmen, die uns emotional abholen, führen und verführen.

Seit vielen Jahren arbeite ich nun bei verschiedenen, vor allem privaten Radiosendern als Manager, Moderator, Programmdirektor und Berater. Zwei Sender waren nicht nur Meilensteine in meinem Leben, sondern auch in der deutsch-deutschen Medienhistorie. Zum einen BB Radio mit seiner Erfolgsgeschichte als private Landeswelle Berlin-Brandenburg in Potsdam, zum anderen der DDR-Sender Berliner Rundfunk, der gemäß Einigungsvertrag Ende 1991 abgewickelt und privatisiert wurde. Zunächst nur als fixe Idee entstanden, diesen traditionsreichen Sender als Privatradio mit dem alten Namen weiterzuführen, wurde daraus die beruflich und menschlich spannendste Zeit meines Lebens, über die ich in diesem Buch erstmals berichte.

Um die Geduld beim Lesen nicht über Gebühr zu strapazieren, habe ich meine Erlebnisse so aufgeschrieben, wie ich sie für eine Radiosendung aufbereitet hätte. Fast alle sind in einer Minute und dreißig Sekunden erzählt beziehungsweise gelesen, zumindest soll es so wirken.

Einsdreißig ist die angestrebte Länge eines Moderationsbreaks, um viel Zeit für Musik zu lassen. »Du darfst über alles reden, nur nicht über einsdreißig«, lautet eine Redensart bei uns Radioleuten.

Das hat für Sie den Vorteil, dass Sie wissen, wie viel Zeit Sie ungefähr brauchen, um die Kapitel zu lesen. Da können Sie ganz entspannt Ihrem Tagesablauf folgen, und wer es richtig gut machen will, spielt sich seine Lieblingssongs dazwischen oder greift auf meine Song-Tipps zurück. Diese Hits können Sie zurück in die Vergangenheit beamen, und wenn Ihr musikalisches Gedächtnis aktiviert ist, haben meine und Ihre Erinnerungen sofort einen gemeinsamen emotionalen Rahmen.

Der Vorteil für mich ist, ich mache nichts anderes, als so zu formulieren, als wäre ich Auf Sendung!. Denn wenn ich gut Features oder ausführliche Monologe verfassen könnte, wäre ich nicht bei privaten Radiostationen mit viel Musik, sondern bei bedeutend anspruchsvolleren Kulturradios gelandet oder ich hätte womöglich ein ernstzunehmendes Buch geschrieben.

Die Würde und das Mittagessen des Menschen

Heute predigen Radiomacher und Berater, also auch ich, vom Stellenwert und der Notwendigkeit der Zuverlässigkeit im Radio. Auch wenn ich es als Kind so nicht hätte sagen können, spürte ich doch zeitig, dass die Verlässlichkeit des Radioprogramms eine echte Orientierung ist. Meine Mutter richtete Anfang der sechziger Jahre oft unseren Tagesablauf nach dem Radioprogramm aus. Sonntagvormittag zum Beispiel gab es immer dasselbe Ritual. Erst »Onkel Tobias vom RIAS« Fritz Genschow, danach die »Stimme der Kritik« Friedrich Luft und dann dieses Glockengeläut, von dem ich heute natürlich weiß, dass es von der Freiheitsglocke im Turm des Rathauses Schöneberg ist. Eine markante Stimme rezitierte das dazugehörige Freiheitsgelöbnis: »Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen …« Mahlzeit, das war bei uns das Zeichen fürs Mittagessen.

Das Radio lief den ganzen Tag. Für meine Mutter war es die einzige Abwechslung und die akustische Verbindung zu einer Welt, zu der man ihr den Zutritt verwehrt hatte. Durch den Mauerbau 1961 war sie nicht nur von ihrer Familie in Westberlin getrennt worden, sie war wie viele andere auch intellektuell gefangen in einem Staat, dessen Informationspolitik propagandistisch war.

Mutter hatte nach der Scheidung von meinem Vater eine Heimarbeit gefunden und fertigte Lampenschirme. Ich sehe sie noch mit einem Drahtgestell auf dem Schoß, um das sie geschickt bunte Plastikstreifen wickelte, mit denen meine jüngere Schwester und ich oft zweckentfremdet gespielt haben. Sie saß wegen ihrer Schwerhörigkeit in einem Sessel direkt neben dem Lautsprecher der Musiktruhe. Die Lautstärke gerade so geregelt, dass niemand im Haus hören konnte, welcher Sender lief, denn Westradio zu hören war nicht erwünscht in meinem Heimatland. Brisant, direkt unter uns wohnten Genossen der führenden Arbeiter-und-Bauern-Partei, die das Hören von Westsendern und das Sehen westdeutscher Fernsehprogramme nicht tolerierten und vermutlich zum Denunzieren neigten. Unter Umständen führte die Entdeckung, Westradio zu hören, in den sechziger Jahren noch zu strengen Strafmaßnahmen, die uns allerdings wegen der strikten Schleichfahrt erspart blieben.

Auf meinen persönlichen Forschungsreisen durch den Äther führte mich das grüne Licht. Füllte es leuchtend das Auge aus, war kristallklarer Empfang. Beim Durchdrehen der Radioskala entdeckte ich natürlich auch Heinz Quermann und seine »Schlagerrevue«, eine Sendung des Rundfunks der DDR. Mir war nicht bewusst und in dem Alter sicher auch egal, aus welchem Teil Deutschlands das Programm kommt. Was mir gefiel, habe ich gehört. So kam es auch zu meinem ersten unschuldigen Kontakt mit dem Berliner Rundfunk, an dessen Überleben als Privatsender ich in einem neuen Deutschland vierunddreißig Jahre später maßgeblich beteiligt sein sollte – als Programmdirektor und Moderator. Aber ich will nicht vorgreifen, bleiben Sie dran.

Manuela »Schuld war nur der Bossa Nova« (1963)

Connie Francis »Barcarole in der Nacht« (1963)

Bill Ramsey »Zuckerpuppe« (1961)

Vom Ohr ins Herz

Die allergrößte Faszination übten Anfang der sechziger Jahre neben all den Schlagern, die ich hörte, die Live-Übertragungen von der Friedensfahrt und die Ratesendungen von Hans Rosenthal auf mich aus. Reporter am Rande der Strecke, die mich so in den Bann zogen, die die Spannung der Verfolgungsjagden voller Leidenschaft so beschrieben, dass ich glaubte, dabei zu sein. Das hat mich stark beeindruckt und fasziniert. Ich sah »Täve« Schur und Klaus Ampler vor meinem geistigen Auge von Etappe zu Etappe radeln, ich malte mir aus, wie sie strampeln und schwitzen, wie sie kämpfen und siegen. Tausende Zuschauer an der Straße – was musste das für eine Begeisterung sein. Die Bilder in meinem Kopf überschlugen sich wie die Stimme von Heinz Florian Oertel. Ich konnte die Augen schließen und stand mittendrin. Vom Ohr direkt ins Herz dank dieses sprachgewandten Reporters, der zudem alles über Sportler, Strecke, Städte und den Wettbewerb wusste.

Dann waren da die regelmäßigen Sendungen von Hans Rosenthal, der übrigens seine Radiokarriere 1945 beim sowjetisch kontrollierten Berliner Rundfunk begonnen hatte. Seine zurückhaltende Freundlichkeit gegenüber seinen Spielkandidaten ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Er führte souverän und unprätentiös durch diese spannende unterhaltsame Sendung, immer unterstützt vom »Zwerg Allwissend«. Der kannte alle Lösungen und meine Fantasie spielte verrückt.

Vielleicht kommt meine Lust, mich detailreich und auf eine gewisse Dramaturgie bedacht mitzuteilen, aus dieser Zeit und steht unter dem Einfluss, den die Reporter, Moderatoren und Unterhalter auf mich ausübten. Gut möglich, dass die Initialzündung, selbst ans Mikrofon zu treten, im Schneidersitz vor unserem Radiomöbel erfolgte.

Wenn ich im Freundes- oder Kollegenkreis einmal in Fahrt bin, wirke ich auch privat oft wie Auf Sendung!. Aufgedreht und nicht zu bremsen, bis ich meine Geschichte mit viel Körpereinsatz zu Ende erzählt habe.

So wie während meiner Schulzeit mein exzessiver Radiokonsum einen großen Einfluss auf meine Tagesabläufe hatte, wurde auch die Qualität meiner Hausaufgaben stark davon beeinflusst. Multitasking war noch kein Thema und so konzentrierte ich mich wohl mehr auf das Radioprogramm als darauf, ein Musterschüler mit mustergültigen Hausaufgaben zu werden. Das änderte sich kurzzeitig, als ich in meine Klassenlehrerin verliebt war, aber das ist eine ganz andere Geschichte, die keine nennenswerte Pointe hat.

Dorthe »Sind Sie der Graf von Luxemburg?« (1968)

Lale Andersen »Ein Schiff wird kommen« (1960)

Bärbel Wachholz »Damals« (1959)

Wenn Cowboys träumen

Werktags gehörten viele Abende – es gab noch immer keinen Fernseher in unserem Haushalt – dem Beisammensein am Radio. Zweimal in der Woche gab es die »Schlager der Woche« bei RIAS Berlin. Montag- und Freitagabend zwanzig Uhr waren für mich die Höhepunkte unserer gemeinsamen Radioerlebnisse.

Ich lag auf der Couch, Mutter wickelte Lampenschirme und wir schwelgten in der Welt von »Schöner fremder Mann« mit Connie Francis. Ich stellte mir mit Ronny vor, wie ein Pferdehalfter an der Wand hängt, und fragte mich, ob ich je wie Freddy Quinn die Welt besegeln könne. Was ja heute tatsächlich passiert, nur dass Freddy Quinn dabei keine Rolle mehr spielt. Unvergessene Pioniere des deutschen Schlagers trällerten ihre, selbst für mich als Kind, albernen Texte und bedienten zumindest Mutters Musikgeschmack. Gus Backus: »Mein Schimmel wartet im Himmel«, »Da sprach der alte Häuptling der Indianer«. Für mich stellte sich die Welt hinter der Mauer als endlose Steppe mit entweder liebeskranken oder völlig durchgeknallten Cowboys und Indianern dar.

Klar fand ich bisweilen auch Gefallen an den lustigen Liedern, auch wenn ich den Sinn oft nicht verstand. So gab es keine plausible Erklärung für mich, warum zwei kleine Italiener Sehnsucht nach zu Hause haben, während andere schick und fein in den Süden reisen. Mutter hat den Kontext mit den italienischen Gastarbeitern, die ihr Glück fern der Heimat suchten, vielleicht verstanden. Für mich blieb es lange ein Geheimnis. Für welche kindliche Verwirrung die Titel von Bill Ramsey »Pigalle … die große Mausefalle mitten in Paris« und »die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe« bei mir sorgten, kann man sich gut vorstellen. Trotz derartiger kleiner Missverständnisse pflegten wir trautes Einvernehmen bei Musikgenuss aus dem Radio, bis zu jenem Tag im Jahre 1964, an dem sich alles änderte.

Zum ersten Mal hörten wir The Beatles. »Komm, gib mir deine Hand«. Mutter war entsetzt und prophezeite, dass sich so etwas nie durchsetzen werde, ja, nicht durchsetzen dürfe. Es löste einen ernsten innerlichen Konflikt bei mir aus. Konnte ich eingestehen, dass mir das so sehr viel besser gefiel als »Wenn die Cowboys träumen«? Sollte uns ausgerechnet das Radio, dem wir so viele gemeinsame Erlebnisse zu verdanken hatten, entzweien?

Ich kam etwa im Alter von etwa elf Jahren dahinter, dass Mutter grundsätzlich und überhaupt nicht immer recht hat und dass ein eigener Musikgeschmack ein starker Motor ist, selbstbestimmt die Dinge anzugehen. So wie es fast jeder kennt, stieg ich in den Augen meiner Mutter auf den Status »unverbesserlich« und »enttäuschend« ab, aber die Musik war’s wert. Ich empfand die Beatles und alles, was danach an Beatmusik folgte, schlicht als Erfüllung und als etwas, von dem ich bis zu dem Augenblick gar nicht gewusst hatte, dass es so großartig ist und man es haben muss.

Dieser Erkenntnis folgte bald eine langsam beginnende Pubertät und es traten nicht nur in Bezug auf Radiokonsum noch weitere mehr oder weniger leidenschaftlich ausgetragene Meinungsverschiedenheiten auf. Hierbei spielte insbesondere auch die Länge der Haare eine entscheidende Rolle. Meine Mutter machte allen Diskussionen ein Ende. Sie schenkte mir zu meinem vierzehnten Geburtstag ein eigenes Transistorradio, ein Mikki 2, und schnitt im Gegenzug regelmäßig meine Haare kurz. Der erste Deal meines Lebens zugunsten des Radios.

The Beatles »Komm, gib mir deine Hand« (1964)

Cliff Richard »Rote Lippen soll man küssen« (1963)

Tommy Roe »Sheila« (1963)

Regenrinnenradio und Plattenfräse

Die große Musiktruhe »Radio Stassfurt«, das hölzerne Herzstück unseres Wohnzimmers, konnte oben aufgeklappt werden und offenbarte dann eine Wunderwelt an technischen Raffinessen. Sobald meine Neugier mich leichtsinnig werden ließ und ich körperlich dazu in der Lage war, hob ich diesen Schatz. Dazu waren einige vorbereitende Maßnahmen nötig, die meine Mutter nicht erfreuten, denn sie hatte dort gehäkelte Platzdeckchen, einen sogenannten Rauchverzehrer – einen bunten Papagei aus Porzellan – sowie das Telefon und diversen Trödel platziert. Es war offensichtlich, dass das Innenleben unseres Musikcenters verborgen bleiben sollte. Das gestaltete die Sache natürlich nur noch spannender und weckte kühnste Erwartungen.

Meine Fantasie war stark angeregt und ich wurde belohnt mit der Entdeckung eines Tonbandgerätes. Nachkriegsmodell wie aus einem Stück Kruppstahl geschlagen mit sehr stabilen Umlegeschaltern, die nur mit äußerster Kraftanstrengung bewegt werden konnten und dabei einen Heidenlärm machten. Unser Gerät spielte leider nur ab und zeichnete nichts auf. Die Aufnahmen auf den vorhandenen drei Tonbändern hatte ich schnell als unbrauchbar abgetan und die Höllenmaschine verschwand aus meinem Fokus. Vorerst.

Weitere technische Details, die maßgeblich meinen Erfindergeist beflügelten, waren ein Mikrofon und ein Paar Kopfhörer. Während ich mit dem Mikrofon zu meinem allergrößten Bedauern zunächst nichts anfangen konnte, entdeckte ich etwas Großartiges. Wenn ich die nackten Drähte des Kopfhörers an Regenrinne und Fallrohr an der Hauswand hielt, konnte ich tatsächlich Radio hören. Der Sender in Britz (jenseits, aber in unmittelbarer Nähe der Grenze) war in Berlin-Johannisthal tatsächlich auf diesem Weg zu hören.

Der Clou des Musikschrankes aber war ein Aufsatz, bestehend aus einer runden Sprelacart-Scheibe mit einer Filzplatte. Beides wurde auf die Tonbandspulen aufgesetzt und drehte sich. Es entstand ein Plattenspieler. Großartig. Musik wiedergeben, wann immer ich will, was immer ich will, soweit als Schallplatte vorhanden. Leider war die Auswahl an Scheiben nicht groß, aber das konnte ich ja ändern, der Mensch braucht Ziele.

Beim Abspielen bemerkte ich später, dass wenn man den Tonarm auf eine Platte legte, man jedes Mal befürchten musste, dass wegen des Gewichtes des Tonarmes ein Span abgehoben wird. Meine wenigen Versuchsschallplatten waren recht schnell nahezu plan geschliffen. Schallplatten von Herb Alpert und Trini Lopez wurden auf diese Weise von mir unbrauchbar gemacht. Schulfreunde liehen mir nur einmal die Alben ihrer Eltern. Was schon ein großer Vertrauensbeweis war, denn in der DDR waren Schallplatten mit Westkünstlern wahre Schätze, schwarzes Gold. Doch nach Rückgabe und Begutachtung der seltenen Stücke wurde meinen Freunden für alle Zukunft strengstens untersagt, mir Schallplatten zu borgen.

Herb Alpert »Tijuana Taxi« (1965)

Trini Lopez »If I Had a Hammer« (1963)

Peggy March »Mit siebzehn hat man noch Träume« (1965)

Das weiße Album

Prägend für meine spätere musikalische Ausrichtung war, wie erwähnt, die Musik der Beatles. Eines schönen Tages, ich preise ihn noch heute, brachte der Vater eines Schulfreundes, ein damals sehr berühmter Regisseur, seinem Sohn das »Weiße Album« von einer Reise in den Westen mit. Eine meiner stärksten und detailreichsten Erinnerungen, die die Wertschätzung für diesen Tonträger, besser: für diesen Emotionsträger beschreibt, geht zurück auf den Moment, als dieses Album auf dem Tisch lag.

Noch heute spricht allein der Gedanke an das synästhetische Erlebnis alle meine Sinne an. Der Moment, einen heißersehnten, nahezu unerreichbaren Schatz wie dieses original Beatles-Album in der Hand zu halten, hat irreparable Schäden an meinen Synapsen verursacht.

Optisch bildet seine Hülle die ungewöhnlichste Schallplattenverpackung, die ich bis dahin je gesehen hatte und die sie bis heute ist. Nur weiß, ein sauberes, reines, glänzendes Weiß. Ein Westweiß. Das gab es im Osten nicht. Der geprägte Name der Band The Beatles hob sich darauf ab. Man konnte ihn sehen und fühlen. Beim Aufklappen des Albums entströmte sofort dieser unbekannte, aber sehr angenehme Geruch von frisch bedruckter Pappe. Das steigerte weitere Erwartungen. Dann die Entdeckung der vier großformatigen Farbporträts der Musiker, deren Wirkung durch das strahlende, leere Weiß noch verstärkt wurde.

Wenn man das Glück hat, eine Langspielplatte als Erster aus der Innenhülle herauszunehmen, dann knistert es durch die elektrostatische Aufladung etwas. Das innere Schutzpapier haftet an dem schwarzen Vinyl, und intuitiv liegt der Mittelfinger in der Mitte am Loch und die anderen Finger balancieren die Scheibe aus, während der Daumen am Rand das Kunstwerk in der Waagerechten hält. Bloß nicht die Rille berühren! Erst dann kommt die zweite Hand zum Zuge, man führt mit fiebriger Erwartung das Loch der Scheibe in die Mitte des Plattentellers, über den Metallstift, lässt los, so dass die Platte sich senkt, bis sie auf dem Teller liegt. Jetzt kommt die heiße Phase. Während die Platte sich dreht, schwebt der Tonarm über dem Anfang der Rille, der Abspielstichel senkt sich langsam und dann nimmt man dieses raumfüllende, den Verstärker und die Boxen extrem fordernde Nichts wahr. Der Klang einer noch leeren Rille schärft die Sinne, lässt einen sich auf das fixieren, was kommt. In unserem Fall ein startendes Flugzeug, das immer lauter wird, einsetzende Instrumente und John Lennon singt »Back in the U.S.S.R«. Für mich hat der Klick beim Download einer Musikdatei oder beim Streamen eines Songs nicht annähernd diese emotionale Wirkung.

Sicher werden sich viele an die Frage erinnern, die in der Clique gestellt wurde: Beatles oder Rolling Stones? In meinen Teenagertagen gab es zwei musikalische Lager und nur ein Bekenntnis. Hiermit habe ich eindeutige Stellung bezogen. Beatles. Unter uns: Natürlich stehen schon lange auch Stones-Platten bei mir im Regal.

In jener Zeit der Entdeckung von Rockmusik als Gesamtkunstwerk bemerkte ich übrigens, dass gemeinschaftliches Musikhören samt dem Diskutieren darüber den Genuss noch steigern kann, das Erlebnis verstärkt und letztendlich nicht dümmer macht. Fortan spielte also auch die Auseinandersetzung mit Texten eine große Rolle in meiner musischen Entwicklung.

The Beatles »Back in the U.S.S.R.« (1968)

The Rolling Stones »Satisfaction« (1965)

Manfred Mann »Mighty Quinn« (1968)

Mikki 2 immer dabei

Viele werden sagen: »Ja, hatte ich auch« – das kleine praktische Transistorradio Mikki 2. Bestens geeignet, um im Bett durch die Daunen des Kopfkissens hindurch die halbe Nacht Radio zu hören. Soldatensender 935, RIAS, Sender Freies Berlin (SFB) oder Bayerischen Rundfunk. Damals spielten die wenigen Radiostationen nicht wie heute den ganzen Tag diese eine Art Musik, die man hören wollte, sondern nur zu bestimmten Zeiten. Eine Übersättigung mit aktueller Musik fand nicht statt, die Wertschätzung von Songs und Interpreten war weitaus höher, als es heutzutage der Fall ist.

Freunde von mir trugen ihr Kofferradio demonstrativ mit einer voll ausgezogenen Stabantenne liebevoll im Arm durch die Straßen, während ich mehr aus meiner Jackentasche heraus agierte. Mein Mittelwellenradio war unwesentlich größer als eine Zigarettenschachtel. Eine in rotem Kunstleder eingebundene Mikki-2-Geheimstation mit Mittelwellenempfang. Hätte das mit den alten Kopfhörern funktioniert, wäre ich Vorreiter der heutigen Ohrgestöpselten geworden.

Neben vielen zu klärenden Problemen, wie sie pubertierende Jungs in Ost und West gleichermaßen teilten, beschäftigte ich mich tatsächlich mit allen Informationen über die Bands, deren Musik ich, wann immer es ging, einsog. Als willkommene Unterstützung für meine Recherchen erwies sich ein Schwarzweißfernseher aus dem VEB Rafena, der zwischenzeitlich angeschafft worden war.

Durch den »Beat-Club«, eine TV-Produktion von Radio Bremen, bekamen meine Idole Gesichter, London wurde greifbarer und ich verknallte mich in die Moderatorin Uschi Nerke. Trotz der Vielfalt der Bilder und der vielen neuen Eindrücke: Fernsehmoderator wollte ich nicht werden, die Faszination für das Radio konnte mir auch der »Beat-Club« nicht nehmen.

Mit großem Eifer lernte ich Bandnamen wie Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich korrekt auszusprechen. Das beeindruckte, bildete ich mir ein, als zukünftiger Radiosprecher musste ich das draufhaben. Aufgeschrieben habe ich mir alles Englische rein phonetisch. Also der Song von The Monkees »I’m a Believer« stand bei mir als: »Eimer Beliewer«, denn ich notierte mir die wöchentlichen Hitparaden-Platzierungen natürlich.

Eine in diesem Zusammenhang wichtige Frage trug ich direkt zu meiner Englischlehrerin: »Was bedeutet bad moon rising?« Diesen Song habe ich geliebt und wegen dieser und ähnlicher Unklarheiten nahm ich es freiwillig auf mich, mit wenigen anderen zu nachtschlafender Zeit in die Schule zu gehen, um Englisch zu lernen. Russisch gab es zu moderaten Zeiten und war Pflicht, aber es war nicht die Sprache des Rock ’n’ Roll – Pech für den »großen Bruder« in der Sowjetunion.

Die verschlagene Genossin Englischlehrerin ahnte, woher meine Neugier rührte, und statt einer Antwort hielt sie mir einen Vortrag über den Unsinn englischer Beatmusik, was ihrer Meinung nach mit »Bad Moon Rising« von einer Band, die sich den unsinnigen Namen Creedence Clearwater Revival gegeben hatte, wohl mehr als hinlänglich erwiesen sei.

Creedence Clearwater Revival »Bad Moon Rising« (1969)

Herman’s Hermits »No Milk Today« (1966)

The Equals »Baby, Come Back« (1966)

Ausspielen, nicht reinquatschen!

Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen. Während dieses Prozedere bei der evangelischen Kirche in der Konfirmation vollendet wird, konzentriert sich bei Atheisten alles auf die Jugendweihe. Meine Mutter hat mir sicherheitshalber beides zukommen lassen. Das bedeutete, dass ich meinen ersten guten Anzug gleich an zwei Sonntagen tragen durfte beziehungsweise musste. Einmal in der Kirche und das zweite Mal im Mehrzwecksaal der Akademie der Wissenschaften in Berlin-Adlershof. Kirche und Staat geizten beide nicht mit guten Ratschlägen, Warnungen und Verheißungen für das Leben als Erwachsener. Legendär und gern zitiert in diesem Zusammenhang das Geschenk des Staates an seine junge Kampfreserve, bis Mitte der 1970er Jahre das Buch: Weltall – Erde – Mensch, mit einem Vorwort von Walter Ulbricht. Da haben sich alle wie irre drauf gefreut.

Zwingend zur Weihe erwartete die Jugend ein Geschenk von den bereits Erwachsenen. Wenn möglich, ein großes Geschenk, eines, mit dem man seine Klassenkameraden ausstechen konnte. Eltern und Verwandtschaft teilten oft diesen Ehrgeiz und übernahmen sich, nur um sich gegenseitig zu übertreffen. Bevor also die jungen Hoffnungsträger der Gesellschaft über Nacht zu allseits gebildeten sozialistischen Persönlichkeiten wurden, durften sie noch mal egoistisch und richtig gierig sein.

Neben dem Moped »Schwalbe« oder einem tragbaren Kofferradio gehörte die Erlaubnis, sich mörderisch zu besaufen, zu den weitverbreiteten Präsenten zur Jugendweihe. So war der erste Tag des Erwachsenseins eine herbe Enttäuschung. Man hatte Kopfschmerzen und die Pubertätspickel waren auch noch da, aber es gab ja zum Glück das handfeste Geschenk fürs Leben. Meines war ein ZK 120.

ZK, das war bei uns im Osten das Kürzel für Zentralkomitee, gemeint war das ZK der führenden Partei. ZK 120 ist nun keine Anspielung auf das Mindestalter der Genossen im obersten Gremium des Staatsapparates, sondern der Name eines polnischen Tonbandgerätes. Meiner Meinung nach sehr geschickt hatte ich in den Wochen vor dem großen Tag der Konfirmation meinen innigsten Wunsch nach einem Tonbandgerät immer wieder neu, überraschend und konsequent fallenlassen. Entweder hatte Gott mich tatsächlich erhört oder meine Mutter wollte mir einfach eine Freude machen – ich bekam das Gerät. Gern denke ich an die vielen Stunden mit Lötkolben und Diodenkabel zurück, in denen meine Freunde und ich unsere Lieblingssongs von einem zum anderen Gerät überspielten. Wir waren die Pioniere des analogen Downloads und jeder war verpflichtet, wann immer es ging, am Radio zu hängen und neue Titel aufzunehmen. Nimm auf, was du kriegen kannst! Das war die »Message der Meister von Morgen«.

Fast alle Songs begannen mit einem »Blublawlbls«, das entstand, wenn das Band bei der Aufnahme nicht ganz straff gespannt war. Unvermeidlich am Ende fast jedes Songs die Absage von Lord Knud oder einem anderen Moderator. Wie haben wir dieses Reinquasseln am Ende der Lieder gehasst! Beim RIAS hat man das schnell spitzbekommen und dann haben sie immer alles ausgespielt. »Zum Mitschneiden für die Brüder und Schwestern im Osten.« Kleine Geste, große Wirkung. Wer auf Feedback seiner Hörer reagiert und sie ernst nimmt, gewinnt die Herzen.

Bei einer Fete habe ich zum ersten Mal aufgelegt, wie man heute sagt – Musik zum Tanzen gespielt und gemerkt, dass ich ein ganz gutes Händchen hatte für die Auswahl und die Stimmung, die ich gut mit meiner Musikfolge steuern konnte. Als wäre es gestern gewesen, erinnere ich mich an die Hits des Abends: »Ain’t She Sweet« von den Beatles war bei AMIGA als Platte erschienen und eine Single, die mir meine Verwandten aus Westberlin zwischen Waschpulver und Kaffee geschickt hatten: »Venus« von Shocking Blue. Leider legte ich das kostbare Vinyl in der Hektik auf einem Röhrenverstärker ab und so sah die Scheibe bald aus wie die zerrinnenden Uhren auf Salvador Dalís berühmtem Gemälde. Wen wundert’s, dass ich später Schallplattenunterhalter wurde.