10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die beeindruckende Biografie eines Mannes, der stets seinen eigenen Weg ging

Frühe Erinnerungen von MLP-Gründer Manfred Lautenschläger sind geprägt von Bombennächten und Krieg. Während der 1960er-Jahre studiert er in Heidelberg Jura und kommt mit Jazz, der APO und dem politischen Kabarett in Berührung. Nach einem kurzen Ausflug ins Anwaltsleben dann der Sprung ins kalte Wasser: Gemeinsam mit Eicke Marschollek gründet er 1971 MLP, ein Beratungsunternehmen für Versicherungen, das sich gezielt an Akademiker richtet und nur 17 Jahre später an der Börse zum gefeierten Superstar wird. Doch auf den rasanten Aufstieg folgt ein jäher Absturz, dazu kommen schwere persönliche Rückschläge. Aber Lautenschläger kämpft sich zurück ins Leben, richtet sein Unternehmen neu aus und führt es wieder zum Erfolg. Heute engagiert er sich mit seiner Stiftung und weit darüber hinaus für Bildung, Sporterziehung, Kultur, Völkerverständigung und gegen das Vergessen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 356

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Das Buch:

Frühe Erinnerungen von MLP-Gründer Manfred Lautenschläger sind geprägt von Bombennächten und Krieg. Während der 1960er-Jahre studiert er in Heidelberg Jura und kommt mit Jazz, der APO und dem politischen Kabarett in Berührung. Nach einem kurzen Ausflug ins Anwaltsleben dann der Sprung ins kalte Wasser: Gemeinsam mit Eicke Marschollek gründet er 1971 MLP, ein Beratungsunternehmen für Versicherungen, das sich gezielt an Akademiker richtet und nur 17 Jahre später an der Börse zum gefeierten Superstar wird. Doch auf den rasanten Aufstieg folgt ein jäher Absturz, dazu kommen schwere persönliche Rückschläge. Aber Lautenschläger kämpft sich zurück ins Leben, richtet sein Unternehmen neu aus und führt es wieder zum Erfolg. Heute engagiert er sich mit seiner Stiftung und weit darüber hinaus für Bildung, Sporterziehung, Kultur, Völkerverständigung und gegen das Vergessen.

Die Autorin:

Ingrid Thoms-Hoffmann war bis Ende 2016 verantwortliche Redakteurin der Rhein-Neckar-Zeitung in verschiedenen Ressorts, darunter Landes-und Kommunalpolitik. Bundesweit für Schlagzeilen sorgte die von ihr initiierte Zeitungskampagne »Wir retten unser Theater«. Neben den Schwerpunkten Kultur, Justiz und Medizin schrieb sie Reportagen aus Äthiopien, Israel oder der Krim. Zusammen mit Helmut K. Seitz veröffentlichte sie 2018 im Kösel-Verlag »Die berauschte Gesellschaft«. Thoms-Hoffmann lebt in Heidelberg und arbeitet als Autorin und freie Journalistin. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

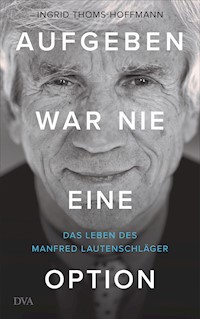

INGRID THOMS-HOFFMANN

Aufgebenwar nie eine Option

Das Leben des Manfred Lautenschläger

Deutsche Verlags-Anstalt

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2021 by Deutsche Verlags-Anstalt, München

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Lektorat: Heike Gronemeier

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt

Umschlagabbildung: Michael Miethe

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-28722-1V001www.dva.de

Gewidmet ist dieses Buch allen MLPlern, die naturgemäß nicht von Anfang an dabei waren und für die die Entstehungsgeschichte unseres Unternehmens und die Höhen und Tiefen, die wir gefeiert und durchlitten haben, von Interesse sein könnten. Und die mit ihrer Begeisterung und Motivation Garanten unseres Erfolges waren und sind.

Gewidmet ist dieses Buch ganz besonders meiner Frau Angelika, die mich 48 von fünfzig MLP-Jahren begleitete und mir immer eine große Stütze war – bei meiner schweren Erkrankung ebenso wie in Krisenzeiten bei MLP. Ohne sie wäre ich nicht, was ich bin.

Danke, mein Schatz!Manfred

Inhalt

Prolog: Aufgeben war nie eine Option

I: »Wo ist dein Hitler?«

II: Von der Leichtigkeit des Seins

III: Der unaufhaltsame Aufstieg

IV: Auf Leben und Tod

V: Absturz ins Bodenlose

VI: Rette sich, wer kann

VII: In ruhigen Fahrwassern

VIII: Wer reich stirbt, stirbt in Schande

IX: Viel Freund, viel Ehr’

X: Sport ist Leben

XI: Lebenswerk Familie

Epilog & Dank

Bildteil

Bildnachweis

Prolog AUFGEBEN WAR NIE EINE OPTION

Manfred Lautenschläger hatte Angst. Es war der 4. Dezember 1944, ein Datum, an das er sich immer erinnern wird. Elf Tage vor seinem sechsten Geburtstag machte Manfred Lautenschläger seine erste enge Bekanntschaft mit dem Tod. 97 Menschen verloren in dieser kalten Dezembernacht im öffentlichen Luftschutzkeller des Gasthauses »Drei Linden« im Karlsruher Stadtteil Mühlburg ihr Leben. Manfred Lautenschläger überlebte, so wie auch seine Schwester und seine Mutter. Der Vater war an der Front.

Frieden war für den Jungen aus einfachen Verhältnissen zu diesem Zeitpunkt ein Fremdwort. Er kannte nur den Krieg, wusste nicht, was Frieden bedeuten sollte. Die Erfahrungen, die er in jenen Jahren machte, würde er sein ganzes Leben nicht abstreifen. Wie für so viele aus seiner Generation würden die Erinnerungen an diese Zeit für immer präsent bleiben. Die Rückbesinnung darauf war ihm Mahnung und Motor, brachte ihn vorwärts.

Ein knappes Dreivierteljahrhundert nach den schrecklichen Kriegserlebnissen feierte ein reicher Unternehmer, ein großer Mäzen und liebevoller Familienmensch im Königssaal des Heidelberger Schlosses seinen 80. Geburtstag mit all den Honoratioren, die stolz darauf waren, dass er die meisten von ihnen »Freunde« nannte. Universitätsprofessoren und Oberbürgermeister gehörten ebenso dazu wie Sportler, Politiker, Kulturschaffende oder Klinikchefs. Als Überraschungsgast spielte die Saxofon-Legende Archie Shepp, in der Küche wirkten Sterneköche, über den Köpfen der Gäste wechselten große Papageienvögel die Farbe ihres Gefieders. Von einem Illusionisten auf die Reise der Sinnestäuschung geschickt, mit der Botschaft: Alles ist machbar. In Manfred Lautenschlägers Leben war alles machbar, alles erreichbar.

Es hätte auch ganz anders kommen können. Dass dem nicht so war, lag daran, dass der Junge, der in einer Sozialwohnung in der Philippstraße 28 im Karlsruher Vorort Mühlburg aufwuchs, seine Wurzeln nie vergaß und stets seinem eigenen Kompass folgte, der ihn in eine Welt katapultierte, in die er nicht hineingeboren worden und in der er doch in all den Jahrzehnten heimisch geworden war. Was er mitbrachte, war eine hellwache Intelligenz, ein starker Wille, gepaart mit Durchsetzungsvermögen, ein ungezügelter Freiheitsdrang, aber auch eine eiserne Disziplin, ein großes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und vor allem lebenslange Neugier. Was ihm geschenkt wurde, war Glück. Und zwar sehr viel Glück. Er überlebte den Pankreaskrebs ebenso wie einen schlimmen Unfall mit dem Rennrad, da war er bereits über achtzig. In den Anfangsjahren seines Unternehmens musste er den Tod seines Freundes und Geschäftspartners verkraften, er erlebte erst den kometenhaften Aufstieg und zwischenzeitlich den schwindelerregenden Fall des von ihm gegründeten Konzerns, erwies sich als mitmenschlicher Krisenmanager und ging gestärkt aus jeder Niederlage hervor. Die Kraft dazu gaben ihm seine Frau Angelika und seine fünf Kinder. Manfred Lautenschlägers Leben ist eines voll unglaublicher Höhen und bitterer Tiefen, manchmal märchenhaft, aber immer hochspannend. Die berührende und faszinierende Geschichte eines Mannes, für den aufgeben nie eine Option war.

I»WO IST DEIN HITLER?«

Sein Leben lang wird Manfred Lautenschläger dieses Gebet nicht vergessen: »Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt’ für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes.« Worte, die sich bis heute in sein Gedächtnis eingebrannt haben, die er Jahrzehnte später noch aufsagen kann, ohne sie je danach noch einmal gesprochen oder gehört zu haben. Eine Frau hatte das Ave Maria voller Angst in den überfüllten Luftschutzkeller geschrien. Die Stimme der Frau, die unweit von ihm auf einer der Holzbänke saß, war ihm durch Mark und Bein gegangen. Er hat sie nie vergessen, erinnert sich an jedes Detail aus dieser Nacht, als die Bomben über Karlsruhe vom Himmel fielen. Als er eingezwängt zwischen all den Menschen saß und fühlte, dass sie Angst hatten, genau wie er und seine sechs Jahre ältere Schwester. Nur seine damals 37 Jahre alte Mutter strahlte eine Ruhe aus, die ihm ein Stück weit Geborgenheit gab.

Es ist 77 Jahre her, dass der Südwesten des Deutschen Reiches in Flammen aufging, Zigtausende im Bombenhagel der Briten und Amerikaner starben. Vor allem jener 4. Dezember 1944 hat sich tief in die Erinnerung der Nordbadener und Württemberger eingegraben. In Heilbronn wurden in jener Nacht in nur rund 37 Minuten etwa 62 Prozent des Stadtgebietes zerstört. 6500 Menschen kamen ums Leben. Die meisten von ihnen erstickten in Luftschutzkellern. Noch schlimmer sollte es acht Wochen später Pforzheim treffen. Von den 80.000 Einwohnern starb fast jeder vierte. Mannheim litt seit 1940 unter gezielten Flächenbombardements, die Royal Air Force erprobte hier den kombinierten Einsatz von Spreng- und Brandbomben. Einer der heftigsten Angriffe wurde in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 1943 geflogen. Durch die wiederholten Angriffe auf die Kurpfalzmetropole wurden etwa 1700 Menschen getötet. Anders als in manch anderen Städten gab es hier ausreichend Bunker, die den Bomben standhielten. Fast auf den Tag genau ein Jahr später sollte es Karlsruhe schwer treffen. Ob die Deutschen ihrem größenwahnsinnigen Führer noch zugejubelt hätten, hätten sie um das Ende des Krieges gewusst? Adolf Hitler brachte ihnen am Ende den Tod, die Zerstörung, das Elend, die Trauer.

Lediglich Heidelberg blieb im Zweiten Weltkrieg nahezu unversehrt. Zwar waren seit 1940 auch hier immer mal wieder Bomben gefallen, aber der Schaden hielt sich in Grenzen. Warum Heidelberg verschont blieb, darüber kann man nur spekulieren. Kriegswichtige Betriebe gab es kaum, und um die Bevölkerung zu demoralisieren, wurden andere Ziele ausgewählt. Es war sicher eine Portion Glück dabei, und vielleicht hatte nicht nur der Karlsruher Manfred Lautenschläger an die Touristenstadt am Neckar sein Herz verloren. Über seine spätere Wahlheimat sagte er: »Hier kriegen mich keine zehn Pferde mehr weg!«

Lange vor dem Zweiten Weltkrieg gehörte »Old Heidelberg« zu den beliebtesten Zielen der Reisenden aus Übersee. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain war Ende des 19. Jahrhunderts bei seinem »Bummel durch Europa« in Verzückung geraten und hatte so seine Landsleute angeregt, die weite Reise auf sich zu nehmen. Ende der 1920er-Jahre war es der amerikanische Botschafter Jacob Gould Schurman, der eine große Spendenaktion in den USA startete, damit die älteste Universität auf deutschem Boden ein neues Gebäude errichten konnte: Die Einweihung der Neuen Universität wurde live im Radio nach Amerika übertragen.

Und dann gab es ja noch die Operette »The Student Prince« des Komponisten Sigmund Romberg, nach dem Schauspiel »Alt-Heidelberg« von Wilhelm Meyer-Förster, die am Broadway Erfolge feierte, mehrfach verfilmt wurde und so die Werbetrommel für Heidelberg rührte.

Ob all das allerdings die kühne These stützt, dass die US-Armee schon während des Krieges plante, hier ihr Hauptquartier einzurichten, und deshalb Heidelberg nicht bombardierte? Belegen lässt sich hingegen, dass Heidelberg später Teil der amerikanischen Besatzungszone wurde, Sitz des Nato-Hauptquartiers für Mitteleuropa und der 7. US-Armee war. Auch der Armeerundfunk AFN sendete aus Heidelberg, wo bis 2013 Tausende Soldaten mit ihren Familien lebten. Was sie mitbrachten, war der »American Way of Life«, der Freiheitsgedanke, die Musik, die auch Lautenschläger liebte, als er als Student nach Heidelberg kam und für immer blieb.

Hier erlebte er aber auch den Hass gegen die amerikanischen »Freunde«, den politischen Protest gegen den Vietnamkrieg, die Anschläge der Roten Armee Fraktion (RAF) gegen amerikanische Einrichtungen. Am 24. Mai 1972 tötete ein Sprengstoffanschlag auf das US-Hauptquartier drei amerikanische Soldaten und verletzte fünf weitere. Ein Attentat mit einer Panzerfaust auf den Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa, Frederick James Kroesen, scheiterte am 15. September 1981 nur knapp.

All das lag noch in weiter Ferne, als der kleine Manfred im dichten Gedränge im öffentlichen Luftschutzkeller des Gasthauses »Drei Linden« saß und seine Geburtsstadt Karlsruhe in Flammen aufging. Es war nicht der erste und nicht der letzte verheerende Schlag aus der Luft, der die bereits stark zerstörte Stadt in jener Nacht ein weiteres Mal entscheidend traf. Als die französischen Truppen am 4. April 1945 einmarschierten, lebten dort nur noch 60.000 Menschen, 12.000 Karlsruher waren während des Krieges ums Leben gekommen, darunter an die 6000 Soldaten. Tausende wurden vermisst.

Doch nie zuvor waren so viele Todesopfer an einem Tag zu beklagen gewesen wie an diesem. 375 Menschen starben an jenem Montag nach dem 1. Advent, als 535 viermotorige Maschinen der britischen Royal Air Force ihre vernichtende Fracht abwarfen. Der Großangriff am Abend zerstörte auch Mühlburg, den Stadtteil, in dem Lautenschläger aufwuchs. Die Kirche St. Peter und Paul brannte aus, ebenso wie die Karl-Friedrich-Gedächtniskirche, im Luftschutzraum des Pfarrhauses kamen alle ums Leben, die dort Schutz gesucht hatten, darunter auch die Geistlichen. Ein Volltreffer, der das Gasthaus »Drei Linden« in Schutt und Asche legte, löste ein Inferno im darunter liegenden Luftschutzkeller aus. 97 Menschen starben, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Wie durch ein Wunder entkam die Familie Lautenschläger dem Tod.

Fliegeralarm gehörte für den kleinen Manfred zum Alltag. Allein von August 1941 bis zum Dezember 1944 war er 788 Mal ausgelöst worden. »Ich wurde gefühlt jede Nacht aus dem Bett gerissen«, erinnert sich Lautenschläger Jahrzehnte später. »Schon beim Voralarm rannten wir los.« Von der Volkswohnung in der Philippstraße 28 Richtung Kaiserallee, dann in die Rheinstraße zum öffentlichen Luftschutzkeller unter den »Drei Linden«. Etwa 300 Meter im Laufschritt.

An jenem schrecklichen Abend – es war gegen 17 Uhr, als die Sirenen losheulten – kamen sie spät an. Der erste große Raum war schon überfüllt, Platz fanden sie schließlich im kleineren Bereich dahinter. »Es war ein großes Durcheinander, ein wildes Gedränge und Geschreie«, blickt Lautenschläger zurück. Auf der Bank vor den Doppelstock-Betten hielt er seine kleine Umhängetasche fest umklammert. Sie war schon ziemlich ramponiert und mitgenommen, ein Sattler-Lehrling hatte versprochen, es zu reparieren, aber dazu sollte es nicht mehr kommen.

Bomben zerfetzten die sechzig Zentimeter dicken Schutzmauern, dann flogen die Gesteinsbrocken, die Wände der Zwischenmauern stürzten ein, ebenso wie Teile der Decke. Viele der Schutzsuchenden wurden erschlagen und unter dem Schutt begraben. Außerdem herrschte ein unvorstellbarer Luftdruck, ausgelöst durch die zuvor abgeworfenen zentnerschweren Luftminen. Den direkten Opfern von Luftminen zerriss es, infolge der enormen Druckwelle, die Lunge.

Wie auch die deutsche Luftwaffe setzten Amerikaner und Briten diese »Wohnblockknacker« ein, um Brandbomben einen guten Zugang zu den leicht brennbaren Dachböden zu ermöglichen. Das Feuerinferno sollte großflächig, die Straßen durch die entstehenden Trümmer für Rettungskräfte unpassierbar sein. Hilfe für die Opfer kam deshalb oft zu spät.

Der Angriff dauerte endlose 21 Minuten lang. Der freundliche Sattler-Lehrling, der unweit von Lautenschläger saß, wurde von einem herabfallenden Stück Mauerwerk tödlich getroffen. Über ihnen brannte das mehrstöckige Haus lichterloh, und es sollte noch stundenlang brennen. Irgendwann hörte er Kommandos: »Sofort raus, Explosionsgefahr!« Die Rufe galten den Pionieren, die versuchten, zu den Eingeschlossenen vorzudringen. Es war ein unmögliches Unterfangen, eine Brandbombe hatte das Treppenhaus zerstört. Es gab keinen Ausgang mehr. Die Pioniere wurden abgezogen, die Menschen im Keller blieben zurück. Irgendwann schlief Lautenschläger erschöpft ein. Als nach 14 Stunden Helfer endlich die verängstigten Menschen herausholten, kletterte er über Schuttbrocken und Tote dem Ausgangsloch entgegen, durch den Hauptraum, in dem alle Menschen umgekommen waren. Vor dem einstigen Eingang des Gasthauses »Drei Linden« hatte sich ein riesiger Bombentrichter aufgetan, um den herum Tote und Verwundete lagen.

Manfred Lautenschläger erinnert sich noch, wie er zusammen mit seiner Mutter und Schwester Ilse endlich aus dem Kellerloch hinauf ans Tageslicht kam, an die Explosionsgefahr, die von den brennenden Häusern ausging, an die Ruinen, an die Hunderte Stabbrandbomben, die den Teer der Straßen zum Schmelzen gebracht hatten, an die Rheinstraße, die in Flammen stand, und daran, wie sie sich mühsam ihren Weg zurück in die Philippstraße bahnten.

Noch heute versagt dem fünffachen Familienvater die Stimme, wenn er von jenen Erlebnissen im Luftschutzkeller erzählt. Nein, sein Leben lang »gelitten« habe er zwar nicht unter den schrecklichen Eindrücken. Aber da war – auch später noch – die »panische Angst vor Blitz und Donner«, und da ist bis heute das ungute Gefühl, in einen Keller zu gehen, ein beklemmendes Gefühl vor der Enge, die Panik vor tieffliegenden Flugzeugen. Was er jahrzehntelang ignorierte, nennt er heute »Trauma«. Jenes nicht zu fassende Phänomen, das so tief sitzt und doch verborgen ist, unter den vielen Schichten eines langen, wechselvollen Lebens.

Aber dieses Gebet, dieses »Heilige Maria, Mutter Gottes …«, das wird er nie vergessen, und auch jenen Satz, den diese Frau im Luftschutzkeller dem Blockwart entgegenschleuderte. »Merker hieß der«, den Namen weiß Lautenschläger bis heute. »Merker, wo ist dein Hitler?«, hatte sie ihn angeschrien.

Der plante zu diesem Zeitpunkt die »Ardennen-Offensive«. Mit einer letzten verzweifelten Schlacht versuchte Nazi-Deutschland im Westen, den Zweiten Weltkrieg noch zu drehen. Am 16. Dezember 1944 überraschten die Deutschen mit ihrer Offensive die Alliierten. Doch als sich am 25. Januar 1945 Hitlers Truppen geschlagen geben mussten, war der Frontverlauf wieder so wie vor dem Durchbruchsversuch – und die Verluste auf beiden Seiten enorm. Wenige Monate vor dem Ende des Krieges hatten Hybris und Wahnsinn noch einmal Zigtausenden von Soldaten den Tod gebracht. Historiker gehen von 85.000 Toten, Vermissten und Verwundeten auf deutscher und 75.000 auf alliierter Seite aus. Darüber hinaus starben Tausende von Zivilisten in den Dörfern und Städten Belgiens und Luxemburgs.

Aber damit setzte sich die deutsche Zivilbevölkerung erst einmal nicht auseinander. Sie hoffte, wie auch die Familie Lautenschläger, dass ihre Angehörigen heil von der Front zurückkehren mögen, dass sie selbst dieser tödlichen Hölle entkommen würden.

Als die Lautenschlägers in der Philippstraße ankamen, war ihr Wohnblock wie durch ein Wunder unversehrt, lediglich die Eingangstüre hatte es aus den Angeln gerissen. Aber die Mutter wollte weg aus dem Trümmerfeld Karlsruhe, wollte hinaus aufs Land. Am Tag nach dem Bombenangriff und der schrecklichen Nacht im Luftschutzkeller der »Linde« schnappte sie ihre beiden Kinder und marschierte los. Vom Karlsruher Stadtteil Mühlburg über Durlach und Grötzingen nach Berghausen, wo die Mutter herstammte und wo ihre beiden Schwestern lebten. An die zwanzig Kilometer bewältigten die Kinder an der Hand der Mutter. Nach einer gefühlten Ewigkeit kamen die drei endlich bei der Tante an, in der Hoffnung auf ein Bett, auf ein wenig Essen. Doch noch an der Türschwelle hörten sie, wie die Tante in das Innere des Hauses rief: »Ach Gott, die kommen schon wieder.« Die Mutter machte auf der Stelle kehrt, so etwas wollte sie sich nicht sagen lassen. Und schließlich gab es da ja noch ihre beste Freundin Friedel, die wohnte nicht weit weg. Dort verbrachten sie die erste Nacht, und hier lernte Lautenschläger auch Klara kennen, eine junge Zwangsarbeiterin aus der Ukraine, die so unglaublich nett war und die später bittere Tränen weinte, als sie wieder zurück in ihre Heimat musste. Und wer sich später fragte, weshalb Lautenschläger als reicher Mann ausgerechnet ein Anwesen in Simferopol, der ukrainischen Partnerstadt Heidelbergs, kaufen und zu einer Begegnungsstätte mit medizinischer Versorgung für ehemalige Zwangsarbeiterinnen ausbauen lassen sollte, der findet hier den Ursprung dieses Engagements.

Aber erst einmal suchten die Lautenschlägers eine Unterkunft für ein paar Tage oder Wochen. Die fanden sie schließlich bei der jüngeren Schwester der Mutter. Gestört hat es sie nicht, dass sie dort zu dritt in einem winzigen Zimmerchen in einem einzigen Bett schlafen mussten. Hier, im ehemaligen Elternhaus der Mutter – sie stammte aus einer Bauernfamilie –, bekamen sie wieder eine entfernte Ahnung von Sicherheit. Auch wenn das Elternhaus längst verkauft war und die Tante dort zur Miete wohnte. Hier blieben sie bis zum Ende des Krieges.

Für die Mutter barg das Haus viele Erinnerungen an glücklichere Tage. Hier hatte sie ihre Kindheit in bescheidenem Wohlstand verbracht, hier verliebte sie sich mit 17 Jahren in den zwei Jahre älteren Hermann Lautenschläger. Der »Löwengässler« kam aus dem benachbarten Grötzingen und war der Sohn eines Tagelöhners, bettelarm, aber der beste Sänger und Tänzer der ganzen Umgebung. Er hatte zwölf Kinder gezeugt, der Jüngste war Hermann. Im Dorf hieß es, Lina habe »unter ihrem Stand« geheiratet. Wie fundamental sich die Klatschmäuler doch irrten.

Hermann war nicht nur ein überaus sportlicher junger Mann, sondern dazu noch beruflich sehr ehrgeizig und der Einzige unter den Geschwistern, der es nach oben schaffte – bis zum Justizoberamtmann, die höchste Stufe auf der entsprechenden Karriereleiter für einen Nichtakademiker. Schon mit 14 Jahren hatte er sich selbstständig eine Lehrstelle als Feinmechaniker gesucht, mit 19 Jahren bewarb er sich bei der Polizei. Der intelligente Junge schaffte die Prüfungen spielend. Er glänzte aber nicht nur mit Köpfchen, sondern wurde auch badischer Polizeimeister im Hochsprung, im Kugel- und Steinstoßen.

Mit Beginn des Krieges änderte sich auch das Leben von Hermann Lautenschläger radikal. Er musste an die Front. Uniformierte Polizeikräfte waren in der Zeit des Nationalsozialismus Heinrich Himmler unterstellt, der mit einer Machtfülle ausgestattet war, die nur von Hitler übertroffen wurde. Himmler hat als einer der Hauptverantwortlichen des Holocaust Millionen von Menschenleben auf dem Gewissen.

Der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei baute mithilfe der von ihm direkt oder indirekt kontrollierten Organe ein Terrorsystem auf, das aus Willkür und Überwachung bestand, das die Menschen einschüchterte, politische Gegner verfolgte und ermordete. Ein System, dem Zivilisten wie Kriegsgefangene gleichermaßen zum Opfer fielen. Und ein System, das keinen Widerspruch duldete. Von niemandem, erst recht nicht von einem kleinen Armeeangehörigen aus der Provinz.

Hermann Lautenschläger zog als einfacher Soldat in den Krieg. Erst gegen Frankreich, dann auf dem Balkan. Seine Vorgesetzten erkannten, dass in dem 35-Jährigen Potenzial steckte, und meldeten ihn zum Offizierslehrgang an. Sein militärischer Aufstieg nahm allerdings ein jähes Ende, weil Lautenschläger seinem inneren Kompass folgte, der ihm vorgab, was gut ist und was böse. Hermann hatte mit ansehen müssen, wie sein Kompaniechef einen jungen Partisanen erschoss, der, als Mädchen verkleidet, unter seinem weiten Rock eine Handgranate versteckt hatte. Der Offizier erschoss den Jungen auf der Stelle. Lautenschläger war entsetzt und hielt damit nicht hinter dem Berg. Vom Offizierslehrgang wurde er postwendend ausgeschlossen.

Von Anfang an war die Okkupationspolitik Hitlers auf dem Balkan von Terror gegenüber der Bevölkerung geprägt. Die jugoslawischen Partisanen schlugen entsprechend brutal zurück. Und die Reaktion der Deutschen darauf war grausam: Für einen getöteten Soldaten wurden hundert, für einen verwundeten Soldaten fünfzig gefangene Geiseln erschossen. In Serbiens Städten fielen 1941 Tausende Menschen, darunter viele Jugendliche, diesen Vergeltungsaktionen zum Opfer. Als Begründung für diese Morde führten die Nazis das Erstarken der Widerstandsbewegung gegen die deutschen Besatzer an. Es war vor allem die kommunistisch geführte »Volksbefreiungsbewegung«, die »Tito-Partisanen«, die immer mehr Zulauf bekam. Zwischen Herbst 1944 und Mai 1945 gelang es der »Volksbefreiungsarmee Jugoslawiens«, teils mithilfe der Roten Armee, Jugoslawien weitgehend unter Kontrolle zu bringen und die deutschen Besatzer zurückzudrängen. Deren Vergeltungsmaßnahmen sowie die allgemeinen Kampfhandlungen forderten Schätzungen zufolge aufseiten der Partisanen und der Zivilbevölkerung über eine halbe Million Menschenleben.

Gnade konnten die Wehrmachtsangehörigen also von den Partisanen nicht erwarten. Damit rechnete auch Hermann Lautenschläger nicht, als seine gesamte Kompanie im Frühjahr 1945 in Gefangenschaft geriet, auf Laster verfrachtet und in ein Lager transportiert werden sollte. Dort kamen sie jedoch nie an. Alle Soldaten wurden erschossen und irgendwo auf freiem Feld verscharrt – bis auf Lautenschläger. In einem unbeobachteten Moment war er vom Wagen abgesprungen und um sein Leben gerannt. Hinter sich hörte er die Schüsse aus den Gewehren der Partisanen. Die Kugeln verfehlten ihn nur knapp. Unverletzt konnte er sich nach Österreich durchschlagen, wo er in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet.

Von seinen Erlebnissen erzählt hat Hermann Lautenschläger seiner Frau und den beiden Kindern so gut wie nichts. Wie so viele, die davongekommen waren. Als er im Frühherbst 1945 sein Zuhause in der Philippstraße wieder erreichte, ließ er alles hinter sich. Den furchtbaren Krieg, die jeweils vier Wochen Gefangenschaft bei den Amerikanern und dann bei den Briten und auch die Zeit in Zuzenhausen. Dort, knapp fünfzig Kilometer von Karlsruhe entfernt, war er bei einem Freund untergetaucht, weil er Sanktionen der Franzosen fürchtete, in deren Land er einst als Wehrmachtsangehöriger einmarschiert war und die jetzt die zerstörte Residenzstadt besetzt hielten.

Manfred Lautenschläger kann sich noch gut erinnern, wie er einem Mann mit blauschwarzem Haar in die Arme stürzte, einem Mann, den er kaum kannte. Aber als eine Nachbarin an jenem Tag ausrief: »Der Herr Lautenschläger ist da«, gab es für Manfred kein Halten mehr. Da rannte er los, weg von seinen Spielkameraden, mit denen er gerade im weitläufigen Hinterhof des Häuserkarrees herumgetollt war. Die Familie Lautenschläger war endlich wieder komplett.

Erlebt hatten Mutter Lina, Ilse und Manfred das Kriegsende noch in Berghausen. Anfang Mai 1945 kreisten Flugzeuge über dem Ort. »Aufklärungsflugzeuge«, sagten die Leute. Für Manfred ein Wort, mit dem er nichts anfangen konnte. Nur so viel verstand er: Sie warfen keine Bomben ab, und sie schossen auch nicht mit Maschinengewehren auf Menschen. Am nächsten Tag fuhr eine französische Militärkolonne in Berghausen ein. Vorneweg ein Jeep, auf dessen Kühlerhaube Manfreds 17-jähriger Cousin Kurt saß. Manfred war stolz auf seinen großen Cousin. Was er nicht wusste: Die Franzosen hatten den jungen Burschen als Kugelfang auf ihr Führungsfahrzeug gesetzt, da in den umliegenden Hügeln versprengte Soldaten und Mitglieder des Volkssturms lauerten, die noch immer nicht begriffen hatten, dass der Krieg verloren war.

Eine Episode brannte sich in das Gedächtnis des Buben ein: Die meisten französischen Soldaten in Berghausen waren Marokkaner, Männer, die europäischen Frauen – zumal deutschen – wenig Achtung entgegenbrachten und sie als Freiwild betrachteten. Vergewaltigungen waren, wie bei der Roten Armee, an der Tagesordnung. Eines Nachts sprang auch die Tür ihres kleinen Zimmers auf, und ein marokkanischer Soldat stand mit gezogener Pistole unter dem Türstock. Manfred flößte nur die Pistole Furcht ein, von dem, was der Soldat wirklich suchte, davon verstand der Bub noch nichts. Als der Marokkaner aber die Mutter mit ihren zwei Kindern im Bett liegen sah, gab er sein Vorhaben auf und verschwand wieder. Auch die frisch geschlachtete Gans, versteckt auf dem Schrank, entdeckte er nicht.

In Karlsruhe und Umgebung waren zeitgleich mit den Franzosen auch die Amerikaner einmarschiert. Die Afroamerikaner waren in der Nazipresse als Monster dargestellt worden: »Deutsche, wollt ihr, dass diese Bestien eure Frauen und Mütter vergewaltigen?«

Manfred hatte noch nie einen Menschen mit dunkler Hautfarbe gesehen. Er war dann auch sehr erschrocken, als er dem ersten schwarzen GI begegnete. Und sehr erstaunt, als der ihn freundlich anlachte mit seinen blendend weißen Zähnen im dunklen Gesicht, und selig, als er von ihm einen halben Laib Weißbrot, ein Täfelchen Schokolade und eine Apfelsine bekam. Delikatessen, die Manfred noch nie zu sehen, geschweige denn zu essen bekommen hatte.

Bei aller Dramatik während der letzten Kriegstage – eine eher lustige Begebenheit hat sich damals auch zugetragen. In ganz Deutschland wurden Brücken gesprengt, um den alliierten Truppen das Vorankommen zu erschweren. So war auch der Dorfkommandant von Berghausen auf die glorreiche Idee gekommen, die Brücke über die Pfinz, den Bach, der durch Berghausen fließt, zu sprengen. Die Sprengung war nachts angesetzt, und da der Bach nur ungefähr hundert Meter am Elternhaus der Mutter vorbeifloss, mussten die Bewohner die Nacht im Keller verbringen, ausnahmsweise nicht wegen feindlicher Bomben. Alles wartete auf den großen Knall – aber nichts geschah. Dann plötzlich ein gottlästerliches Fluchen. Es war der Ortskommandant. Die Bombe wollte und wollte nicht explodieren. Als man der Sache auf den Grund ging, fand man in der Bombe statt Pulver Sand vor. Die Berghausener Bauern hatten sich so kurz vor Kriegsende nicht auch noch ihre Dorfbrücke zerstören lassen wollen. Sie waren ein hohes Risiko eingegangen. Hätte man den oder die Übeltäter erwischt, hätte man sie sicherlich wegen Sabotage standrechtlich erschossen. Beispiele dafür gab es zu Tausenden.

Mit dem Ende des Krieges kehrte auch die Normalität des Alltags langsam zurück. Für Manfred Lautenschläger hieß das: Schulunterricht, Bandenkämpfe, Raufereien, heiß geliebte Fußballspiele. Aber er musste sich nun auch mit einem strengen Vater auseinandersetzen, den er die ersten sieben Jahre seines Lebens kaum erlebt hatte. Aus dem wilden, ungestümen Jungen sollte ein »ordentlicher, anständiger Mensch« werden. Und das hieß zur damaligen Zeit: Prügel als Erziehungsmethode, als Qualitätsmerkmal für eine gute Erziehung. Irgendwann, als Beschwerden über den Jungen kamen, meinte Hermann Lautenschläger: »An der Erziehung kann’s nicht liegen, er hat genug Prügel bekommen.«

Geschlagen wurde in der Schule, gerne mit dem Rohrstock über die ausgestreckten Hände, und zu Hause. Selbst die Mutter war nicht zimperlich, wenn es um die Züchtigung ihres Sohnes ging. Mit Liebesentzug hatte das nichts zu tun. Aufopferungsvoll pflegte sie ihren Filius, als er alle möglichen Kinderkrankheiten durchmachte. Saß nächtelang an seinem Bett und flößte ihm Salbeitee ein, als er mit Diphtherie daniederlag, so, wie sie früher schon um sein Leben gebangt hatte, als er im Alter von drei, vier Jahren an Scharlach erkrankt war und sechs Wochen lang im Krankenhaus in Quarantäne verbringen musste. Und so, wie sie ihn getröstet hatte, als er wieder wegen Scharlach im Frühjahr 1944 nach Pforzheim in die dortige Klinik gekommen war und sie ihn nur einmal in der Woche besuchen konnte. Sie war entsetzt, als sie erfuhr, dass im schwer vom Krieg gezeichneten Krankenhaus ein Blechfass im Keller als provisorische Toilette diente und Manfred dort eine Frauenleiche gesehen hatte. Ihre mütterlichen Gefühle hielten Lina Lautenschläger aber nicht davon ab, den Sohn mit Prügeln zu bestrafen. »Sie meinten es wirklich gut, glaubten das Richtige zu tun«, entschuldigt Manfred Lautenschläger seine Eltern. »Sie hatten es als Kinder nicht anders erlebt.«

Prügel waren seit Ewigkeiten Bestandteil einer strengen Erziehung. Und streng musste die Erziehung sein, sonst taugte sie nicht. Hinzu kam in dieser Generation die Verrohung der Sitten in der Nazizeit. Die Väter hatten im Krieg getötet, hatten täglich um ihr Leben gefürchtet, hatten unvorstellbare Grausamkeiten gesehen. Und die Mütter führten nicht mehr das Leben der bürgerlichen Hausfrau, auf das sie in ihrer Jugend vorbereitet worden waren, frei nach Schiller: »Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder.« Sie waren plötzlich Mutter und Vater zugleich, mussten ganz allein die Familie zusammenhalten, warteten voller Angst auf Nachricht von ihren Männern, hörten monatelang nichts – und wenn sie dann etwas hörten, war es oft die Nachricht vom Tod des Mannes.

Tatsächlich war es bis in die 1970er-Jahre an bundesdeutschen Schulen gängige und legale Praxis, zu schlagen. Und der Freibrief auf körperliche Züchtigung durch die Eltern behielt noch viel länger seine Gültigkeit. Erst im November 2000 wurde der Grundsatz »Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung« im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert.

Manfred Lautenschläger zeigte seinem Vater allerdings schon viel früher die Grenzen körperlicher Gewalt auf. Die Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn hatten mit der Zeit immer mehr zugenommen. Manfred war inzwischen 17 Jahre alt, überragte seinen alten Herrn um einiges und war als Rennruderer gut durchtrainiert. Der Besuch des Gymnasiums hatte seinem geistigen Reifeprozess zudem eine andere Richtung gegeben. Als sein Vater einen Streit mit der Anwendung körperlicher Gewalt beenden wollte, wehrte sich der Sohn. »Ich hatte die Augen geschlossen. Als ich sie wieder öffnete, hatte ich meinen Vater am Kragen gepackt.« Den entgeisterten Blick des Vaters hat er nie vergessen. Der hatte verstanden, dass eine neue Ära im Verhältnis Vater-Sohn begonnen hatte.

Dass aus dem ungestümen Knaben ein schulischer Überflieger werden sollte, hatte sich schon in der Volksschule angedeutet. Das Lernen fiel ihm leicht, und so blieb viel Zeit für die Dinge, die Manfred wirklich interessierten. Sein Leben, das waren der Hof, die Straße, die Jungs aus der Nachbarschaft, die »Bandenkriege« – und natürlich der Fußball. Hier begegnete er auch den Brüdern Mehdorn. Einer von ihnen, Hartmut, stieg später bis an die Spitze der deutschen Industriemanager auf, sein älterer Bruder war Klassenkamerad von Manfred. Die Familie, die aus Polen geflüchtet war, hatte im Arbeiterviertel Mühlburg eine Bleibe auf Zeit gefunden – direkt gegenüber den Lautenschlägers auf der anderen Straßenseite.

Die Drei-Zimmer-Wohnung der Lautenschlägers war mehr als bescheiden. Mit seiner sechs Jahre älteren Schwester teilte Manfred sich ein winziges Zimmerchen. Ein Schrank, zwei Betten – mehr ließ sich auf den wenigen Quadratmetern nicht unterkriegen. Den Kindern machte das nicht viel aus, denn ohnehin war die Küche der Mittelpunkt, der Ort, an dem alle zusammenkamen. Hier zauberte die Mutter auf dem Kohlenherd Erstaunliches, zumal, wenn man bedenkt, wie streng rationiert die Lebensmittel waren.

Die Lebensmittelkarten waren schon kurz vor Kriegsbeginn ausgegeben worden. Seitdem gab es Nahrungsmittel – zu festgesetzten Preisen – nur noch auf die monatlich ausgegebenen Scheine. Ob Kartoffeln, Obst oder Gemüse, Brot, Fleisch, Fett oder Eier – alles war rationiert. Selbst Marmeladen wanderten nur gegen die »Zuckerkarte« über die Theke. Butter gab es gar nicht, stattdessen »Heldenbutter«, wie Margarine genannt wurde. Die Alliierten verteilten zwar nach dem Krieg neue Lebensmittelkarten, hielten aber am Prinzip fest. Es reichte gerade, um nicht zu verhungern. Als die Lebensmittelmarken 1950 abgeschafft wurden, lag die Währungsumstellung von der Reichsmark zur D-Mark schon zwei Jahre zurück. Am 20. Juni 1948 hatte die Bevölkerung von den Behörden eine Sofortausstattung in bar erhalten, das »Kopfgeld«: 40 DM gab es für den Haushaltsvorstand, vier Wochen später jeweils 20 DM für jede weitere Person. Große Sprünge ließen sich damit nicht machen, zumal auch der Verdienst von Hermann Lautenschläger als mittlerer Beamter nicht gerade üppig war.

Wenn Manfred Lautenschläger viel später darauf angesprochen wird, was für ihn »Geborgenheit« ausmacht, fallen ihm spontan Bratkartoffeln ein. Die gab es nämlich jeden Tag als Abendessen, zumindest während der ersten drei Jahre nach dem Krieg. Wer heute seine geschmackvolle Villa besucht, wer auf dem weitläufigen Grundstück immer wieder moderne Skulpturen entdeckt oder den Blick über die Hügel bis in den Kraichgau schweifen lässt, dem fällt es schwer, den erfolgsverwöhnten Unternehmer mit dem Kind in Verbindung zu bringen, das seine Hausaufgaben am Küchentisch machte, das sich, in Ermangelung eines Badezimmers, am Wasserhahn über dem Sandsteinspülbecken in der Küche waschen musste und dem es unter der Woche nicht gestattet war, das Wohnzimmer zu betreten. Schließlich sollten die »guten Möbel« geschont werden, und geheizt wurde – wenn überhaupt – nur sonntags.

Das alles störte den Buben wenig, so war nun mal der Nachkriegsalltag in vielen Familien. Und schließlich hatte er sich mit ganz anderen Dingen rumzuschlagen. Zum Beispiel mit den Kerlen aus der Oststadt. Die waren bei den Kinderbandenkriegen die größten Gegner der Philippsträßler aus Mühlburg. Klar, gab es da schon mal ordentlich Dresche. Lina und Hermann blieben angesichts von blutender Nase, blauen Flecken und verschrammtem Gesicht die wilden Raufereien nicht verborgen. Wenn dann noch Eltern aus der Nachbarschaft an der Haustüre klingelten, um ihrem Ärger über den wilden Manfred Luft zu machen, dann hing der Haussegen schief.

Die darauffolgenden Zurechtweisungen und körperlichen Züchtigungen konnte Manfred gut wegstecken. Nur eines nicht: das Fußballverbot. Was der Vater als »Proletensport« abtat, war seine wirkliche Leidenschaft. Manfred muss so um die zehn, elf Jahre alt gewesen sein, als ihn ein »Talentspäher« des Karlsruher Fußball Vereins (KFV) beim Straßenfußball ansprach. Doch der Vater schob dem einen Riegel vor. Gespielt hat Manfred dann aber trotzdem, wenn auch nicht beim KFV. Erst in Straßenschuhen, bis er sich mit 13 Jahren seine ersten Fußballschuhe kaufen konnte, für die er lange gespart hatte: »Puma Atom«, sein ganzer Stolz.

Später galt seine Begeisterung dem Karlsruher Sport-Club (KSC), der 1952 aus der Fusion des VfB Mühlburg mit dem FC Phönix entstanden war. Dabei hatten die Mühlburger Kicker sportlich schon einiges vorzuweisen, 1948 waren sie in die damals erstklassige Oberliga Süd (eine Bundesliga gab es noch nicht) aufgestiegen. Zwei Jahre später spielten sie gegen den Deutschen Meister. Der hieß VfR Mannheim und hatte zuvor im Juli 1949 in der legendären »Hitzeschlacht« von Stuttgart vor 92.000 Zuschauern in einem mitreißenden Spiel mit 3:2 nach Verlängerung gegen den haushohen Favoriten Borussia Dortmund gewonnen.

Manfred Lautenschläger kauerte damals wie so oft mit den anderen Jungs hinter dem Tor der Mannheimer und jubelte. Was keiner für möglich gehalten hatte, war passiert: 5:2 für Mühlburg. Noch heute zählt er die Szene zu seinen schönsten Fußballerlebnissen, wie er dem VfR-Torwart Hermann Jöckel den hinter dem Tor gelandeten Ball in die Hände drückte, der auf Mannemerisch sagte: »Komm, geb mer de Ball. Vielleicht g’winne mer noch.«

Es war aber nicht nur der Fußball, der Lautenschlägers Herz erobert hatte. Zwar beugte er sich nur äußerst widerwillig dem Fußballverbot der Eltern, aber da gab es ja noch die anderen Sportarten wie Rudern und Basketball – und die Leichtathletik, wo er neben seinen Fußball-Heroen neue Idole fand, deren Namen und Bestzeiten er bis heute mit schlafwandlerischer Sicherheit aufsagen kann.

Sein Wahnsinnsgedächtnis ließ ihn auch in der Schule nicht im Stich: »Ich musste beim Vokabellernen nur einmal drüberschauen«, erinnert er sich. Er weiß auch noch, wie seine Lehrer aus der Volksschule hießen, nennt etwa Robert-Johannes Schenk, seinen Deutschlehrer in der dritten und vierten Klasse. Der böhmische Heimatdichter hatte einen Narren an dem aufgeweckten Knaben gefressen. Von seinen gefürchteten »Bärentatzen«, mit dem Rohrstock über die ausgestreckten Hände, blieb Manfred verschont. Locker schaffte er die Aufnahmeprüfung für die Helmholtz-Oberrealschule, wie das Gymnasium damals hieß. Von 14 Noten erreichte er im Volksschulzeugnis zwölf Mal die Eins. Mit ihm schafften aus seiner Klasse noch vier Jungs den Sprung in die weiterführende Schule, außer ihm nur einer von ihnen später das Abitur. Als er dann 1958 das Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,8 bestand, waren die Eltern stolz, schließlich war Manfred der Einzige der »ganzen Lautenschläger-Sippschaft«, der dies geschafft hatte. (Zwei Jahre später machte am »Helmholtz« übrigens Klaus Tschira das Abitur. Der Mitbegründer des weltweit agierenden Software-Konzerns SAP erkor wie Lautenschläger Heidelberg zu seiner Wahlheimat und rief hier seine international agierende Stiftung ins Leben.)

Dabei hatte es zwischendurch nicht einmal danach ausgesehen, dass Lautenschläger tatsächlich bis zur Reifeprüfung die Schulbank drücken würde. Es war in der Obersekunda (11. Klasse), als Hermann Lautenschläger die Faxen dicke hatte mit seinem Sohn. Dessen aufrührerisches, freiheitsliebendes Wesen, das sich so schwertat, sich der häuslichen Autorität unterzuordnen, musste einen Dämpfer bekommen. Eine Lehre schien das probate Mittel, eine Ausbildung, während der er »Disziplin und Ordnung« lernen sollte, wollte Hermann dem Filius nach der Mittleren Reife angedeihen lassen. Mit der Aussicht auf das Technikum. Obwohl Manfred die Untersekunda gerade erst mit einem exzellenten Zeugnis beendet und damit die Mittlere Reife in der Tasche hatte, suchte Hermann Lautenschläger den Schulsekretär auf, um seinen Sohn vom Gymnasium abzumelden. Ob Deutsch, Latein, Geschichte oder Erdkunde – überall hatte Manfred mit einer Eins abgeschlossen. Aber der Vater hatte seine Rechnung ohne den Schulsekretär gemacht, der sofort Manfreds Klassenlehrer informierte. Über eine Stunde redete dieser auf Hermann ein: »Ihr Sohn ist einer der intelligentesten Schüler, die ich je hatte.« Manfred durfte nun doch auf der Schule bleiben.

Wie ein Schwamm sog er das Wissen, das ihm dort vermittelt wurde, auf. Er begeisterte sich für Geschichte ebenso wie für Deutsch. Noch heute glänzt er in vertrauter Runde mit seiner humanistischen Bildung. Ist es Zufall, dass er gerne aus der berühmten epikureischen Ode des Horaz an Quintus Delli zitiert? »Aequam memento rebus in arduis servare mentem, non secus in bonis ab insolenti temperatam laetitia, moriture Delli.«

Diese Aufforderung, Gleichmut im Unglück ebenso zu bewahren wie im überschwänglichen Glück und dabei der eigenen Sterblichkeit zu gedenken, begleitet Lautenschläger sein ganzes Leben lang. Dass Horaz (geb. 65 v. Chr.), einer der bedeutendsten römischen Dichter der augusteischen Zeit, aus kleinen Verhältnissen kam und in den Kreis des adligen Gönners und Kunstliebhabers Maecenas aufstieg, mag dabei eine der hübschen Parallelgeschichten sein, die das Schicksal schreibt. Dass Lautenschlägers Engagement weit über das Kulturelle hinausgeht, dürfte ganz im Sinne des Maecenas sein.

Trotz seiner ausgezeichneten Noten – als typischer Streber galt Lautenschläger nie. Dazu war er viel zu gerne draußen mit den Jungs zusammen, mit denen er jede freie Minute verbrachte. In den Ferien traf er sich mit Kumpels im Schwimmbad oder am Rhein, mit der christlichen Jungschar fuhr er zu Zeltlagern im Schwarzwald und in den Alpen. Das aber kostete Geld, das sich der 15-Jährige gefälligst selber verdienen sollte. Für 82 Pfennige Stundenlohn schob Manfred in einer Möbelschreinerei Riesenbretter in den siebzig Grad heißen Trockenofen. Von morgens um 7 Uhr bis zum Abend. Erst um 19 Uhr durfte er den Vorhof zur Hölle verlassen. Dazwischen lagen eine Viertelstunde Frühstück und dreißig Minuten Mittagspause. Der Tag dehnte sich endlos, aber die Plackerei nahm er in Kauf, schließlich lockte das Zeltlager. Die Aufenthalte dort prägten den Heranwachsenden, es war die Zeit, als sich der junge Christ vorstellen konnte, Missionar zu werden.

Nach dem Abitur im Frühjahr 1958 standen ihm alle Wege offen, aber was er studieren wollte, darüber war sich Lautenschläger nicht im Klaren. Er tendierte mit dem Herzen zur Medizin, mit dem Kopf zu Jura.

Das, was Manfred Lautenschläger möglich war, nämlich die Voraussetzung für ein Studium zu schaffen, blieb seiner Schwester Ilse verwehrt. Dabei war sie ein strebsames, intelligentes Mädchen. Dass die beiden sich auch im Teenager-Alter noch ein Zimmer teilten, war nichts Ungewöhnliches. Eine große Nähe zueinander fanden sie jedoch nie. Zu groß waren der Altersunterschied von sechs Jahren, zu unterschiedlich die Interessen.

Das Kriegsende erlebte Ilse mit 14 Jahren. Ihre »Höhere Mädchenschule« existierte nicht mehr, und so begann sie eine Lehre als Schneiderin. Eine harte Zeit für das junge Ding. Während ihr Bruder noch die Schulbank drückte, mit seinen Freunden Fußball spielte, mit dem Fahrrad an den nahe gelegenen Rhein fuhr, um mit seinen Kumpels über den Fluss zu schwimmen und sich an die vorbeifahrenden Lastkähne zu hängen, da musste Ilse schon hart ran. Morgens um 7 Uhr begann ihr Arbeitsalltag. Dazu kam noch die halbstündige Anfahrt mit der Straßenbahn. Abends fiel sie dann völlig erschöpft ins Bett. Welch eine Genugtuung, als sie nach drei Jahren des Abrackerns als Beste von 200 Prüflingen die Gesellenprüfung bestand. Als Beste schnitt sie später auch bei der Abschlussprüfung in der »Höheren Handelsschule« ab. »Sie hätte das Zeug zur Modedesignerin gehabt«, da ist sich ihr Bruder sicher. Aber die Zeiten waren andere.

Ilse hat in ihrem Leben weit weniger Glück gehabt als »der Kleine«, beruflich wie privat. Mit 52 Jahren starb sie an Krebs. Sie überlebte den Vater um nur wenige Monate.

Mit dem Studieren ließ sich Lautenschläger erst einmal Zeit. Er hatte ganz andere Überlegungen im Kopf: 1955 war – nach langer politischer Debatte – die Bundeswehr gegründet worden. Wehrpflichtig war er zwar nicht, aber nach langem Nachdenken kam er zu dem Entschluss, sich für drei Jahre als Offiziersanwärter zu bewerben. Die Eltern fanden das prima: Er würde jetzt militärische »Zucht und Ordnung« beigebracht bekommen. Danach stand Manfred selbst allerdings nicht der Sinn. Vielmehr kalkulierte er ganz kühl: Das Studium würde Geld kosten, und die Eltern würden dazu nur einen kleinen Teil beitragen können. Bei der Bundeswehr betrug der Sold für einen Freiwilligen 200 DM monatlich. Bei freier Kost und Logis und nur geringen anderen Lebenshaltungskosten (bei minimaler Freizeit) konnte er davon sicherlich 150 DM oder mehr sparen. So könnten in einem Jahr vielleicht 2000 DM, nach drei Jahren 6000 DM zusammenkommen. Und am Ende der Dienstzeit würde er noch eine Abfindung in Höhe von 8500 DM erhalten. Zu Beginn des Studiums hätte er also um die 15.000 DM auf dem Konto – Anfang der 1960er-Jahre ein Vermögen. Ein großzügiger Monatswechsel für einen Studenten betrug damals 200 bis 250 DM; mit seinem Startkapital könnte Manfred also mindestens fünf Jahre finanzieren, sein ganzes Studium. Also meldete er sich am 1. April 1958 als Offiziersanwärter in der Falkenstein-Kaserne in Koblenz. Er hätte es besser wissen müssen …

Die Kaserne, 1937/38 von der Wehrmacht errichtet, atmete 1958 noch immer den Geist der alten »Kommissköpfe«. Vom Leitbild des »Staatsbürgers in Uniform«, der in Staat und Gesellschaft integriert ist, war man noch meilenweit entfernt. Und die noch junge »Parlamentsarmee« hatte ein Riesenproblem: Für die Ebenen oberhalb der einfachen Soldaten standen ausschließlich Männer zur Verfügung, die bis 1945 in der Wehrmacht gedient hatten. Bundeskanzler Konrad Adenauer begründete den Rückgriff auf die »Altgedienten« sinngemäß mit der Feststellung, man könne den Nato-Partnern ja keinen 21-jährigen General anbieten. So musste Lautenschläger sich Uniformträgern unterordnen, die einst einen persönlichen Eid auf Adolf Hitler geschworen hatten, die nichts anderes als absoluten Gehorsam kannten. Schon nach einer Woche war ihm klar: »Diese Welt ist nicht die meine.« Sich unterzuordnen und Befehlen zu gehorchen, dieses ständige »Stillgestanden« und »Jawoll«, das passte nicht zu seinem freiheitsliebenden Wesen.

Er meldete sich alsbald wieder ab und berief sich darauf, dass der Vertrag mit der Bundeswehr nicht gültig sei, da er bei Abschluss erst 18 Jahre alt gewesen war – volljährig wurde man zu jener Zeit erst mit 21. Das Verfahren zog sich sieben Monate hin, bis er endlich aus dem Vertrag entlassen wurde. Die Wehrpflicht von zwölf Monaten musste er allerdings noch ableisten.

Im April 1959 war dann endgültig Schluss mit der Bundeswehr. Lautenschläger gehörte unter 150 Abgängern zu den dreien, die nicht einmal Gefreiter geworden waren, worauf er stolz war. Und in der Abschlussbeurteilung stand dick unterstrichen das Wort: Insubordination. Worauf er ebenfalls stolz war.

Das Studium konnte beginnen. Er freute sich darauf.