Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hinstorff

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Von Montevideo ging es weiter zum Kap Hoorn und es begann die härteste See- mannsarbeit, die es gibt: ein Segelschiff gegen den Wintersturm um dieses Kap herum zu bringen. Drei Wochen lang haben wir gegen den Weststurm gekreuzt. Tag und Nacht fegten die schweren Brecher über Deck.« Kapitän Ernst Weitendorfs Lebensweg ist eine spannende Abenteuergeschichte aus der fernen Zeit der Segelschiffe. Mit 14 Jahren ging es für ihn 1897 von Rostock nach Hamburg. Bis ins hohe Alter führte er schließlich solch traditionsreiche Schiffe wie den gewaltigen Fünfmaster CARL VINNEN oder das DDR-Segelschulschiff WILHELM PIECK über die Ozeane. Das Buch erschien erstmals 1956 im Hinstorff Verlag Rostock. Die vorliegende Auflage ist um unveröffentlichte Passagen aus dem Originalmanuskript, um Bilder und Dokumente aus Ernst Weitendorfs Nachlass sowie Archivmaterial ergänzt worden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 207

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aus dem Logbuch meines Lebens

Ernst Weitendorf

Aus dem Logbuch meines Lebens

Die Abenteuer eines Segelschiffkapitäns

HINSTORFF

Vorwort des Herausgebers zur dritten Auflage

Ich trage den Namen eines berühmten Rostocker Kapitäns: Ernst Weitendorf. Als sein Enkel erinnere ich mich noch gut an ihn. Gemeinsam mit meinem Bruder besuchten wir in den Sommerferien von Bremen aus regelmäßig die DDR. Und so standen wir schließlich in Warnemünde auf den Decksplanken der Schonerbrigg WILHELM PIECK, deren erster Kapitän mein Großvater 1951 geworden war. Sie war als Segelschulschiff in der Warnow-Werft in Warnemünde vom Stapel gelaufen und stand in den folgenden vier Jahren unter seinem Kommando.

Nach dem Ende seiner Laufbahn im Jahre 1955 zog sich mein Großvater in sein Haus in Rostock-Gehlsdorf zurück, um dort mit einer alten Schreibmaschine und unter Mitwirkung des Volkskundlers Wolfgang Rudolph seine Lebenserinnerungen niederzuschreiben, die ein Jahr darauf erstmals im Hinstorff Verlag in Rostock erschienen.

Heute, Jahrzehnte später, bin ich bei der erneuten Lektüre des Buches immer wieder überrascht. Die Sprache und einige Begrifflichkeiten der Seeleute der damaligen Zeit – mein Großvater kam 1883 zur Welt – sind sowohl Zeugnisse der Old Seamanship als auch ihrer Erziehung in der Kolonialzeit. Und sie sind ebenso die des jungen, sich deutsch und demokratisch nennenden Staates DDR. Dankenswerterweise entschied sich der Verlag, für diese dritte Auflage des „Logbuchs“ im Sinne des Autors keine nennenswerten Änderungen vorzunehmen. Hinzugefügt wurden jedoch Fotos und Dokumente aus dem Nachlass meines Großvaters. Aus dem Originalmanuskript wählte ich gemeinsam mit dem Lektor Passagen aus, die in der Erstauflage gestrichen worden waren. Sie finden diese kursiv gesetzt.

Als kritischer Leser fiel mir auch die Lücke in den weitgehend chronologischen Lebenserinnerungen auf, die ich selbst nachrecherchierte. So bekleidete Kapitän Ernst Weitendorf im Zweiten Weltkrieg den Posten des Bürgermeisters im kleinen Dörfchen Prangendorf, das südlich von Rostock liegt, und führte in Teterow ab 1939 ein Sägewerk.

Schließlich standen mein Großvater und ich 1973 im Hotel Warnow in Rostock. Anlässlich seines 90. Geburtstages verlieh man ihm für seine Lebensleistungen den „ Vaterländischen Verdienstorden in Bronze“. Knapp zwei Jahre später, am 27. Juni 1975, verstarb Kapitän Ernst Weitendorf und wurde auf dem Gehlsdorfer Alten Friedhof begraben.

Ernst Weitendorf

(Enkel des Autors, geboren 1945, Bremen im Jahr 2016)

Wie es zu diesem Buch kam

Ein ganzes Menschenleben hat Kapitän Weitendorf auf hoher See zugebracht, hat Ozeane befahren und viele Häfen auf beiden Halbkugeln angelaufen. Fast ausschließlich fuhr er auf Segelschiffen: auf Schonern, Barken und Vollriggern, jenen herrlichen Schiffstypen, die nun bald der Vergangenheit angehören werden. Wenn Kapitän Weitendorf uns von diesen Fahrten erzählte, dann wurde er immer aufs Neue dringlich gebeten, seine Erlebnisse niederzuschreiben, um sie der Vergessenheit zu entreißen. Ein solches Buch muss – abgesehen davon, dass es vielen alten Fahrensleuten Freude bringt – ein wertvolles Dokument zur Geschichte der deutschen Segelschifffahrt werden, und zwar für den unwiderruflich letzten Abschnitt dieser Epoche.

Hieraus erwuchs die größte Verpflichtung für den Bearbeiter des Manuskripts. Nicht allein die Achtung vor dem Alter und der Lebensleistung Kapitän Weitendorfs, ebenso auch das Wissen um die Verantwortung für die geschichtliche Forschung forderte ein unbedingtes Beibehalten der ursprünglichen Ausdrucksweise: Sie gehört wie die Handschrift zum Charakter und zur Entwicklung eines Menschen. Sicherlich hätte ein Schriftsteller gern die eine oder andere Szene nach eigenem Gutdünken gestaltet und ganz gewiss hätte man das alles anders schreiben können, etwa im Stile eines Reise- oder Abenteuerbuches. Dann wäre das Ergebnis ein Werk geworden, von irgendjemandem geschrieben, nur nicht von Kapitän Weitendorf. So jedoch hat eben kein Schriftsteller das Wort, sondern ein alter Rostocker Fahrensmann. Und darum durften nur behutsame und wohlbedachte Einwendungen gemacht werden.

In einem Brief schrieb mir Kapitän Weitendorf: „Ich sehe für die Niederschrift noch einen anderen Grund. Vielleicht werden junge Menschen beim Lesen Lust bekommen, den schönsten und männlichsten Beruf zu ergreifen, den es gibt: den Seemannsberuf. Darum sei diese Schrift der deutschen Jugend in die Hände gelegt.“

So soll es sein.Wolfgang Rudolph, 1955

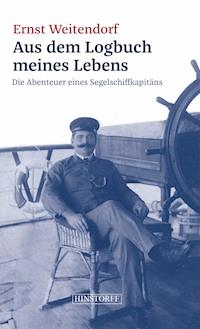

Leichtmatrose Ernst Weitendorf, um 1900

Lehrjahre

Mein Vater war Hafenarbeiter und vorher Tagelöhner auf dem Lande gewesen. Er wollte, dass auch ich nach der Konfirmation zum Bauern ginge. Doch das war nichts für Ernst Weitendorf!

Schon als kleiner Kerl hatte ich es mir in den Kopf gesetzt, später einmal Seemann zu werden. Das ist ja gar kein Wunder, wenn man in einer Stadt wie Rostock aufwächst. Zwischen Grube und Himmelfahrtstraße – dort war ich zu Hause. Zwar ist unsere Heimatstadt ein ganzes Stück vom Meer entfernt, doch die Seeschiffe fuhren seit jeher die Warnow aufwärts und machten am Rostocker Bollwerk fest. Und gerade dort spielten wir als Jungens am liebsten.

Wir bastelten uns kleine Schiffe zurecht, aber das mussten echte Schoner und Briggs werden, und dabei holten wir uns Rat von alten Fahrensmännern. Bald wussten wir mit Marssegel und Klüverbaum besser Bescheid als mit Katechismus und Gesangbuch. Wir konnten schwimmen wie die Frösche und wenn im Hafen von einem Schiff das Fallreep ins Wasser hing, dann waren wir dort auch bald an Deck. Stundenlang drückten wir uns an Bord herum und redeten mit den Matrosen klug wie uralte Seefahrer. Das waren zum Teil Holländer, Schweden und Dänen, aber wir verständigten uns schon und waren stolz, wenn wir ihnen bei der Arbeit helfen konnten. Wir kletterten in die Wanten, krochen auch im Laderaum umher und sahen schließlich aus wie die Ferkel. Eine zerrissene Hose hat mir mein Vater einmal so gut gestopft, dass ich vor Schmerzen eine Weile nicht sitzen konnte. Helfen tat das auf die Dauer doch nicht! Mit all der Spielerei war es uns sehr ernst: Wir fassten sie nur auf als Vorbereitung für den Seemannsberuf.

Seemann werden, dass hieß bei mir, genau wie wohl bei allen Jungens, zunächst: fremde Länder sehen, Abenteuer erleben, die Welt bereisen! So ist es doch nun einmal.

Aber ich wollte noch mehr, wollte es zum Steuermann bringen und als Kapitän ein Schiff führen. Damit wurde ich denn aber gründlich ausgelacht: „Du häst jo ’n scheunen Vagel in’ Kopp! Du – un Stüürmann! Hast geflickte Lumpen auf dem Leibe und keinen Groschen in der Tasche, und dein Alter – na!“

,Wartet nur ab!‘, dachte ich und kniff die Lippen zusammen. Aber der Anfang war das Schwerste: Ich durfte ja nicht Schiffsjunge werden ohne Zustimmung meines Vaters!

Lange sah die Geschichte sehr trübe aus. Schließlich fand ich doch einen Verbündeten: meine liebe Mutter! Sie traktierte nach kluger Frauenart den Vater so lange, bis der am Ende knurrte: „Na, meinetwegen. Wenn der Bengel durchaus versaufen will – lot em!“ Ich das hören und zum Heuerbaas wetzen, das war eins!

Als ich den nun bat, mir einen Platz als Schiffsjunge auf einem Segelschiff zu verschaffen, schüttelte er mürrisch den Kopf: „Ausgeschlossen. Alles schon in festen Händen. Alle Plätze besetzt! Was denkst du dir: Da gibt’s genug Schiffersöhne und Kapitänsverwandtschaft, die darauf warten. Aber auf einem Dampfer könnte ich dich noch unterbringen …“

„Wat? Up so ’n dreckligen Schmook-Ewer?“, protestierte ich beleidigt.

„Na, wenn dir das nicht passt, denn sollst du eben an Land bleiben!“, meinte der Baas.

Das wollte ich jedoch um keinen Preis und so musste ich in den sauren Apfel beißen. Ostern 1897 ging ich als Vierzehnjähriger auf den Dampfer H. VON WITT, der mit einer Ladung Zucker von Rostock nach Hamburg und dann weiter nach England fahren sollte. Ich war Schiffsjunge!

Mutter hatte mir nur herzlich wenig an Strümpfen und Hemden mitgeben können, aber dafür hatte ich bei ihr wenigstens Stopfen und Nähen gelernt und darauf muss man sich an Bord verstehen. Ich bekam auch keine wasserdichten Stiefel, wie andere Jungens, sondern nur Schuhe, und in meinem Seesack steckte ein einziger alter Rock außer dem Konfirmandenanzug. An Ölzeug war bei Weitendorfs gar nicht zu denken.

War das ein seliges Gefühl, als wir bei frischem Wind in die Ostsee hinausfuhren. Ein ganz anderes Gefühl wurde es aber, als sich eine halbe Stunde hinter Warnemünde mein Magen umkrempelte, ich totenblass an der Reling lehnte und mich immer wieder erbrechen musste.

Die verdammte Seekrankheit hat mir noch jahrelang zu schaffen gemacht. Sie dämpfte mir zuerst allen Übermut; ich war schon heilfroh, als ich mich wieder aufrechthalten konnte. Und das war nötig, denn Arbeit wartete genug auf den Moses. Der hatte ab vier Uhr in der Kombüse zu helfen, musste den Matrosen den Kaffee bringen und das Geschirr abwaschen, musste fegen und scheuern, putzen und waschen. Ich wurde auch mit zur Wache eingeteilt, die alle vier Stunden wechselte, Tag und Nacht hindurch. Wenn sich danach die Kameraden in der Freiwache zum Schlafen niederlegten, musste ich zuvor unser Mannschaftslogis aufklaren. Wenn irgendwo etwas nicht klappte, dann hatte natürlich einzig und allein der Junge die Schuld daran. Jeder durfte ihn deshalb ohrfeigen oder ihn gar mit dem Tampen vertrimmen. Jeder rief mich „Du“, während ich zu allen „Sie“ sagen musste. Und mein ganz großer Kummer war es, dass ich – immerhin 14 Jahre alt! – noch nicht rauchen durfte. Den kleinen Beutel Tabak, den ich stolz mit an Bord genommen, hatte mir bald ein Matrose abgeknöpft. Wenn ich das Essen aus der Kombüse ins Logis tragen musste und das Schiff dabei stampfte und schlingerte, dann verschüttete ich in der ersten Zeit ein ganz Teil davon oder brachte einen Schuss Seewasser als Zugabe zur Erbsensuppe mit. Auch dafür gab es ein paar ins Genick. Meine Portion durfte ich obendrein nicht an der Back essen, wie alle Matrosen, sondern ich musste in einer Ecke hocken und den Essnapf auf dem Schoß balancieren. So sah damals das Bordleben eines Moses aus! Nach ein paar Wochen ging ich jedoch selbst bei starkem Seegang schon ganz sicher über Deck. Mir waren „Seebeine“ gewachsen und ich war stolz darauf.

Ja, und dann all das Neue! Im Hamburger Hafen sah ich zum ersten Male die großen Viermaster und dort lagen auch die modernen mächtigen Passagierdampfer der Überseelinien. Das alles war nun meine Welt!

Preston bei Liverpool war der erste ausländische Hafen, den wir anliefen. Wir luden dort Kohlen für Rostock. Auf der Heimreise fühlte ich mich schon ganz als Seefahrer und nur noch heimlich spuckte ich über die Reling, wenn mich die Seekrankheit wieder gepackt hatte.

Gleich nach dieser ersten Fahrt erfüllte sich mein sehnlichster Wunsch: Ich konnte den Dampfer, diesen ollen Stink-Ewer, mit einem Segelschiff vertauschen! Auf schwedischen Fahrzeugen, zuerst auf dem Schoner FREDA, dann auf der Bark OLOF, ging es nun in kurzen Schlägen kreuz und quer durch die Nord- und Ostsee. Meist brachten wir Holz von Finnland nach England und luden dort als Rückfracht Kohlen für deutsche oder schwedische Häfen.

Das war ein andres Leben als auf dem Dampfer! Klettern konnte ich ja. Also gab es für mich nichts Schöneres, als in die Takelage zu entern, auch bei schwerer See! Was musste man da alles lernen: Jedes Tau hat seinen besonderen Namen und es gibt auf einer Bark viel mehr Tauwerk, als wir uns das beim Spielen daheim vorgestellt hatten. Bei der Arbeit an den Rahen, in den Wanten und auf den Fußpeerden richtete ich mich bald nach der alten Seemannsweisheit: Eine Hand für dich und die andere fürs Schiff. Sieh zu, wo du dich festhalten kannst! Allmählich konnte ich auch die schwierigsten Knoten herstellen. All das sieht ja vorher beim Spiel am Bollwerk so einfach aus und man wundert sich dann, wenn man es nachmachen will und nicht zuwege bringt.

Auf den schwedischen Schiffen gab es reichlich zu essen. Gott sei Dank, denn der Appetit wuchs ungeheuer. Ich fühlte geradezu, dass ich stärker wurde. Meine Brust wurde breiter. Und was für Hände hatte ich bekommen: groß, dick und voller Risse und Schrammen.

Unsere Mannschaft bestand aus Schweden, Dänen und Norddeutschen. Gesprochen wurde deshalb auch skandinavisch, plattdeutsch oder englisch, so gut oder so schlecht es eben ging.

Immer wieder hinaus aufs Meer! Nur ab und an ein paar Tage im Hafen! Meer und Wellen, Stürme und Sonnenschein und vor allem: fremde, rätselhafte Länder! So hatte ich mir auf meinen ersten Reisen das Seemannsleben ausgemalt. In den ersten beiden Jahren meiner Schiffsjungenzeit bin ich jedoch über die Ostsee, die Nordsee, den Englischen Kanal und die Irische See nicht hinausgekommen. Durchgemacht habe ich dennoch allerhand in dieser Zeit.

Da ist man auf hoher See und der steife Südwest wird immer härter. Das Barometer fällt. Kommando: Segel reffen! Ich klettere mit hinauf, freiwillig, denn man traut mir noch nicht so viel zu. Aber dann oben, wenn das Schiff überholt, dann halte dich fest, irgendwo, wie mit eisernen Krallen, sonst reißt Rasmus dich über Bord und alles ist aus.

Oder du stehst im Sturm auf Deck, bis zum Hals im Wasser, wenn die Brecher überkommen. Du klammerst dich irgendwo an und musst plötzlich speien. Dir wird weich in den Knien und schon fegt die nächste See gegen dich heran. Reiß dich nur zusammen, Moses!

Ein andermal wird das Schiff vom Nebel überrascht. Zum Ankern ist es viel zu tief. Nun wird getutet und getutet und plötzlich, ganz in der Nähe, meldet sich ein anderes Schiff aus dem Nebel. Du siehst es nicht, aber du weißt: Jeder Augenblick kann den Zusammenstoß bringen. Vielleicht stehst du selbst vorn auf Ausguck und reißt die Augen auf und kannst doch nichts ausmachen. Verdammter Schiet-Nebel!

Nachher kriecht man mit nassen Kleidern zur Koje und wenn du kaum eingeschlafen bist, weckt man dich schon wieder. Stehst du nicht schnell genug auf, dann gießt dir jemand Wasser über den Kopf. Und immer ist irgendein Befehl auszuführen; oft verstehst du gar nicht, was gemeint ist, aber machst du es falsch, dann haut dir einer die Faust ins Genick. Das waren so unsere Schiffsjungenerlebnisse.

Es ist nur gut, dass man rasch – zusammen mit den Seebeinen – ein dickes Fell bekommt und sich über nichts mehr aufregt, auch nicht mehr an die Todesgefahren denkt. Man tut ohne zu mucksen das, was einem möglich ist, und hat gar keine Zeit, etwa über das Ende zu grübeln.

Ganz stolze Gedanken stiegen mir in den Dummejungenschädel: Was macht es denn, dass die anderen das Wort haben und du überhaupt nichts sagen darfst? Zu den Fahrensleuten gehörst du dennoch und das sind die Herren der Welt. Ja, wir Seeleute!

Das gibt dann ein Kraftgefühl und das reißt selbst solche kleinen Kerle empor über all die Leiden des Tages. Die Muskeln werden härter, das Auge geschärft. Das Essen schmeckt wie niemals zu Hause, du wirst gesund, stark und selbstbewusst. Nur: Durchbeißen musst du dich.

Schlecht und gemein sind damals auf vielen Fahrzeugen die Schiffsjungen behandelt worden. Oft waren sie Prügelknabe für die ganze Mannschaft. Aber die Matrosen hatten es mitunter auch nicht besser. Sie bekamen eine viel zu niedrige Heuer: bestenfalls siebzig Mark im Monat. Eine Lohnerhöhung durchzusetzen, war ihnen unmöglich. Sie waren nicht organisiert. Auf vielen Schiffen waren die Mannschaftsräume schmutzig und eng. Der eine oder andere Reeder erhöhte seinen Gewinn dadurch, dass er die Schiffe mit zu wenig Besatz fahren ließ. Infolgedessen mussten die Leute ihre knappe Ruhezeit immer wieder unterbrechen, um zur Arbeit anzutreten. Das alles habe ich miterlebt und muss sagen: Es ist heute so vieles anders und besser geworden, dass einem die eigenen Erlebnisse von damals mitunter nicht mehr geglaubt werden.

Wer aber unter diesen Verhältnissen durchhielt, für den war die Schiffsjungenzeit eine harte Schule, in der aus Knaben junge Männer wurden. Und wir fühlten uns! Noch erinnere ich mich deutlich, wie verächtlich ich – daheim im Urlaub – auf diejenigen meiner Schulkameraden hinabgesehen habe, die Gehilfen bei einem „Heringsbändiger“ oder Schuster- und Bäckerlehrling geworden waren.

Nach zwei Jahren Schiffsjungenzeit hätte ich eigentlich ein Jahr als Jungmann fahren müssen. Doch mein Rostocker Heuerbaas bot mir bereits einen Platz als Leichtmatrose auf einem Dampfer an, der gerade im Hafen lag. Ich stand vor einer schweren Wahl: Dampfer oder Segelschiff? Weil ich aber doch für den Besuch der Navigationsschule Geld sparen wollte, sagte ich mir: Als Leichtmatrose auf dem Kohlenpott verdienst du mehr, als wenn du Jungmann auf einem Segler machst.

Mein Steamer BRUTUS lag schon unter Dampf, klar für England; zu langem Überlegen war also keine Zeit mehr. So nahm ich denn das Angebot an, ging jedoch mit Widerwillen auf das Schiff, weil es eben ein Dampfer war. Ich fand eine bunt zusammengewürfelte Besatzung. Der Kapitän hatte an Leuten genommen, was er bekommen konnte. Die anderen machten mich darauf aufmerksam und ich sah es denn auch mit eigenen Augen, wie verwahrlost und verlottert der alte Kasten war! Es gab auch damals gewissenlose Reeder, die morsche „Särge“ ausschickten, die gar nicht mehr seetüchtig waren. Leichtfertig wurde das Leben der Besatzung aufs Spiel gesetzt, um aus diesen Seelenverkäufern, die längst reif zum Verschrotten waren, noch einen letzten Gewinn herauszuholen.

Auf unserm Dampfer war alles Bruch. Wir sagten uns: Dieser olle Kasten hält kein Unwetter mehr aus. Beim ersten Sturm versaufen wir wie die Ratten. So fasste ich den Entschluss, in England achteraus zu segeln, das heißt: auszureißen.

Wir hatten in Neustadt in Holstein Korn geladen und brachten es nach Swansea, einem Hafen an der Küste von Wales, am Nordufer des Bristolkanals. Als Rückfracht luden wir dort Kohlen. Ich lag auf der Lauer: jetzt oder nie! In einer nebligen Nacht, kurz vor der Ausreise, nahm ich meinen Seesack, der noch recht leicht war, passte einen Augenblick ab, in dem die Wache auf der andern Bordseite war, und kletterte leise, wie eine Katze, das Fallreep hinunter. Unten lag unser Boot. Es war rasch losgemacht und ich gelangte mit wenigen Schlägen an Land. Dort verkroch ich mich hinter Bretterstapeln.

Am andern Morgen irrte ich zwischen Eisenbahngleisen und abgestellten Güterwagen umher. Ich wollte mir ein besseres Versteck suchen. Wen traf ich da plötzlich? Drei Mann von unserem Schiff, die ebenfalls ausgerückt waren. Doch diese schlappen Brüder hatten Angst vor der Polizei und mochten auch nicht hungern. Das Ende vom Liede war, dass sie wieder an Bord der BRUTUS zurückkehrten. Ich hielt mich weiter verborgen, bis der alte Pott abgefahren war.

Nach ein paar Hungertagen hatte ich Glück. Im Hafen lag der englische Dreimast-Rahschoner FORWARD. Dort fehlte ein Mann und der Kapitän nahm mich als Leichtmatrosen an. Endlich war ich wieder auf einem Segler! Wir fuhren von Swansea nach Liverpool und anderen englischen Häfen. Es waren Trampfahrten mit den verschiedensten Ladungen. Jetzt lernte ich Englisch. Außer dem ersten Steuermann, der aus Riga stammte und deutsch sprechen konnte, waren nur Engländer an Bord.

Es verging ein Monat nach dem anderen, die Arbeit war hart und man dachte, wenn man sich todmüde in die Koje warf, sobald es „Freiwache“ hieß, an nichts anderes mehr als an Dinge auf dem Schiff. So wurde es Herbst und eines Tages kam es mir zu Bewusstsein, dass ich schon seit einem halben Jahr nicht mehr an meine Eltern geschrieben hatte. Also setzte ich mich sonntags hin und berichtete nach Hause, was ich erlebt hatte. Nach ein paar Wochen kam Antwort von meiner Mutter. Sie jubelte, dass ich noch lebte! Aus ihrem Brief erfuhr ich, dass der olle schwimmende Sarg – mein letzter Dampfer – auf der Rückfahrt von Swansea mit Mann und Maus untergegangen war. Unter den Toten hatten die Zeitungen auch den Rostocker Leichtmatrosen Ernst Weitendorf angegeben. Was mögen meine Eltern wohl empfunden haben, als sie nun meinen Brief erhielten. Ich schämte mich, dass ich so lange nicht geschrieben hatte.

Dann packte mich Sehnsucht nach Hause. Der Kapitän ließ mich gehen und versprach auch, dass er schreiben wolle, sobald er mich wieder brauchen könne. Ich benutzte die Eisenbahn bis zur englischen Ostküste, von wo die Passagierschiffe nach Vlissingen in Holland abfuhren. Als Seemann brauchte ich nur mein englisches Musterbuch, mein Discharging-Book, vorzuzeigen, um für einen ganz niedrigen Fahrpreis zu reisen. So war ich zum ersten Male Gast auf einem Schiffe.

Zu Hause feierten wir frohes Wiedersehen. Meine Mutter nahm die ersten Goldstücke in Empfang, die ich verdient hatte und die sie mir für den Schulbesuch verwahren sollte.

Die Weihnachtstage konnte ich noch bei den Eltern verleben, aber dann kam kurz nach Neujahr 1901 ein Brief meines Kapitäns aus England. Ich könnte wieder auf seiner FORWARD für eine Langreise nach Neuseeland anmustern. Niemand war glücklicher als ich. Ich sagte mir: Jetzt fängt das richtige Seemannsleben erst an. Bislang war alles nur Kinderspiel. Was erwartete mich nicht alles auf dieser Reise: die südliche Halbkugel der Erde und zuvor der Atlantik, der Indische Ozean, vielleicht hinterher auch noch der Pazifik, – das bedeutete: eine Fahrt rund um die Erde! Es wäre die Erfüllung der alten Kinderträume.

Selbstverständlich sagte ich sofort zu, packte meine Sachen und reiste nach Liverpool, wo die FORWARD schon klar zur Abfahrt lag.

Rund um die Welt, aber an allen Erdteilen vorbei

Zum ersten Mal ging es in den Atlantik! Der Anfang war nicht leicht: Wir mussten tagelang gegen harten Westwind ankreuzen, ehe wir glücklich aus der Irischen See hinauskamen. Mit der Seekrankheit war ich diesmal rasch fertiggeworden; allmählich wurde ich ganz seefest. Rangmäßig zählte ich als Leichtmatrose, doch hier auf der FORWARD galt ich bereits als vollwertiger Kerl. Nur musste ich noch sehr aufpassen, um alles zu verstehen, all die englischen Ausdrücke für die verschiedenen Taue und Segel. Mein eigenes Englisch war voller Fehler, aber die anderen verstanden mich wenigstens. Unser Dreimastschoner trug als Ladung für Neuseeland Kisten mit Werkzeugen, Instrumenten, Apparaten, Papier, Büchern, Drogen, Farben. Die Ladung war gut gestaut, das Schiff in Ordnung, Kapitän und Mannschaft gut aufeinander eingespielt. Wir machten flotte Fahrt und kamen bald in den Passat hinein. Die Passate sind Winde, die jahraus, jahrein in ganz bestimmter gleicher Richtung über den Ozean wehen. Jeder Seemann atmet auf, wenn er mit seinem Segelschiff in einen günstigen Passat gerät. Für uns begannen jetzt herrliche Wochen mit gleichmäßigem Seegang; es gab weder Nebel noch Sturm und jeden Tag wurde es wärmer, denn wir näherten uns ja dem Äquator. Vorher mussten wir allerdings noch die Zone der Windstille passieren, den Mallpassat oder die Malling, wo es gar nicht oder nur ganz flau weht und aus ständig wechselnden Richtungen. Da gab es wieder viel Arbeit für uns, denn fortwährend musste die Segelstellung geändert werden, um jeden schwachen Windhauch auszunutzen.

In dieser windstillen Zone setzte, wie gewöhnlich, ein tropischer Sturzregen ein, ein Wolkenbruch, als ob es mit Eimern vom Himmel gösse. Das Regenwasser konnten wir gut gebrauchen; wir füllten die Wassertanks und liefen alle barfuß auf dem nassen Deck umher. Es war schon so heiß, dass wir am liebsten nackt gegangen wären. Gott sei Dank hörte die Windstille bald wieder auf und wir kamen in den Passat der südlichen Halbkugel hinein.

Zum ersten Male im Leben passierte ich den Äquator, oder – wie der Seemann sagt – die Linie. Dabei wurde allerhand Unsinn gemacht. Ein paar Leute von der Mannschaft erschienen verkleidet als Meergott Neptun und Gefolge, um die Neulinge, die zum ersten Male über die Linie kamen, vom Dreck der nördlichen Halbkugel zu reinigen. Man wurde mit viel Seewasser übergossen und mit einem stumpfen Holzmesser sehr schmerzhaft rasiert, schließlich im Gesicht auch noch schwarz angepinselt. Ich habe es später öfters erlebt, dass andere die Äquatortaufe erhielten; immer aber habe ich das alles recht dumm gefunden. Als junger Mensch musste man sich leider solchen Unfug gefallen lassen.

Wind und Strömung hatten uns nun so stark nach Südwesten getrieben, dass wir nicht mehr weit von der Küste Brasiliens entfernt waren. Gesehen haben wir das Festland jedoch nicht. Schließlich ging es auf Südostkurs in den Südatlantik und nun war es bald vorbei mit der tropischen Wärme. Wir kamen aus dem zwanzigsten Breitengrad in den dreißigsten und vierzigsten hinein und es wurde recht kalt. Unser Kapitän strebte soweit wie möglich nach Süden, denn dort, nahe der Eisgrenze, wehen das ganze Jahr hindurch Westwinde und die sollten uns um die Südspitze Afrikas herumbringen. Auch Afrika haben wir damals nicht gesehen. Aber dass wir nicht weitab vom Kap der Guten Hoffnung waren, merkten wir an den Kaptauben, die unsern Schoner begleiteten. Sie sind auf dem Rücken schwarz und am Bauch weiß, so groß wie unsere Haustauben. Nur an den Schnäbeln und Füßen erkennt man, dass es Seevögel sind. Wenn der Wind schwach war, schwammen sie auf dem Wasser. Wir fingen einige mit umgebogenen Stecknadeln, an die wir Speck gebunden hatten und die wir an langer Zwirnleine treiben ließen. Der Koch hat uns Kaptauben gebraten. Sie schmeckten tranig, aber wir aßen sie doch, weil wir mächtig Appetit auf Frischfleisch hatten. So kamen wir aus dem Atlantik in den Indischen Ozean. Es war Juli, wurde August.

Es bedeutete für mich ein großes Erlebnis, monatelang nichts zu sehen als Himmel und Meer. Jeden Tag also dasselbe. Aber diese Eintönigkeit war mir durchaus nicht langweilig. Unser Steuermann aus Riga, der immer freundlich zu mir war, zeigte manchmal auf der Karte, wo unser Standort war und wie wir Tag für Tag ein kleines Stück weiterrückten. Unsere Position konnte er mit Sextant und Chronometer genau feststellen, aber in diese Kunst weihte er mich noch nicht ein. „Das lernst du auf der Steuermannschule noch früh genug“, war seine Ansicht. Zufrieden machte mich das nicht.