13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Riva

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Sportwelt kennt André Greipel als explosiven Sprinter, der zahlreiche Rennen auf den letzten Metern für sich entschieden hat. Der Rostocker hat seinen Kindheitstraum wahr gemacht, wurde einer der weltbesten Rennradfahrer und hat viele Etappen bei Tour de France, Giro d'Italia und Spanien-Rundfahrt gewonnen. Nun befindet er sich im Finale seiner Karriere. Seine Autobiografie berichtet von großen Erfolgen, legendären Rennen, harten Konkurrenten und gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen des Profiradsports. Außerdem zeichnet Greipel darin die menschliche Seite des Profisports nach und zeigt, wie viel harte Arbeit hinter seinem Erfolg im Straßenradsport steckt und dass es einer großen Bereitschaft bedarf, auch gegen Widerstände beharrlich seinen eigenen Weg zu verfolgen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

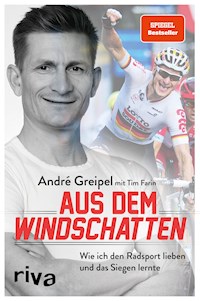

André Greipel mit Tim Farin

AUS DEMWINDSCHATTEN

André Greipel mit Tim Farin

AUS DEMWINDSCHATTEN

Wie ich den Radsport lieben und das Siegen lernte

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

Wichtiger Hinweis

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

4. Auflage 2022

© 2021 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: René Stein

Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer

Umschlagabbildung: imago/Mario Stiehl (re.) / Nina Wallenborn (li.)

Layout und Satz: abavo GmbH, Buchloe

eBook: ePUBoo.com

ISBN Print 978-3-7423-1850-3

ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-1568-4

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-1569-1

Weitere Informationen zum Verlag finden sie unter

www.rivaverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Inhalt

Prolog

Immer in Bewegung

Vom Polizeisportverein zu den Profis

Illustrer Marmor & illegale Mittel

Vom Anfahrer zum Siegfahrer

Tina, Sibi und Saren

Lotterie bei Lotto: Große Siege, heftige Niederlagen

Oh, Champs-Élysées

Eine Höhe und viele Tiefen

Der Kampf meiner Eltern gegen die Krankheit

Arkea-Samsic, Afrika und Antibiotika

Flamme Rouge

Ein Blick hinter die Kulissen (von Tina Greipel)

Epilog

Prolog

Es geht auf die letzten paar hundert Meter. Die Menschen schreien, sie trommeln mit ihren offenen Händen auf die Werbebanden, sie klatschen, sie jubeln, sie lassen riesige, aufgeblasene Plastikhände gegeneinander knallen. Es ist ein Heidenlärm und dazu vor mir dieser unvergleichliche Sog in jene Richtung, aus der der Sprecher in sein Mikro brüllt und die Kameras schon auf uns gerichtet sind, ein Pulk von Männern und Frauen mit ihren dicht an dicht gedrängten Kameras, die genau auf uns zielen, wie wir auf sie zuknallen. Es geht geradeaus, vorne sehe ich den gelben Aufbau über der Straße, der über die Linie ragt, jene Linie, die für mich Alles oder Nichts bedeutet, Sein oder Nichtsein.

Seit einigen Kilometern sind meine Kollegen und ich in Position. Wie an einer Perlenschnur haben wir uns hintereinander aufgereiht, weil wir nichts dem Zufall überlassen wollen. Wir vertrauen einander, wir kennen uns seit Jahren, wir wissen um jede Stimmungsschwankung und jede Finte, die irgendeiner von uns in irgendeinem beliebigen Moment des Chaos plötzlich zu erkennen gibt. »Jop, jop, jop!« Das rufe ich, mehr nicht. Aber laut. Es ist wie die Sprache von Tieren. Mein Vordermann weiß, dass ich da bin. Mehr ist nicht nötig. Manche machen Platz, wenn sie das hören. Ich bin der Mann, für die die Jungs vor mir alles geben.

Adam Hansen tritt rein so fest wie er kann, etwa drei Kilometer vor dem Ziel. Hinter uns scheppert es – das unverkennbare Rappeln, Quietschen und Knallen, wenn es zu einem Massensturz kommt. Ich weiß, was das bedeutet: Es tut richtig weh und zwar nicht nur einem, sondern einer ganzen Reihe von Wettbewerbern, die im Chaos der Zielanfahrt die Kontrolle über ihre Räder verloren haben. Aber von uns nimmt keiner raus, keiner schaut zurück, wir lassen uns reinziehen in den Tunnel. Denn links und rechts sind die anderen, die heute Großes vorhaben, genau wie ich.

Adam gibt alles. Er ist vier Positionen vor mir, dahinter meine drei Kollegen Marcel »Sibi« Sieberg, Jurgen Roelandts und Greg Henderson, allesamt in unseren Farben. Sibi, der Denker, strahlt auch bei diesem rasenden Tempo, das wir inzwischen erreicht haben, eine unheimliche Ruhe aus. Es ist erstaunlich, wie sehr das Vertrauen mir Sicherheit geben kann, obwohl ich von außen betrachtet Teil einer gewaltigen Schlacht bin. Wir sind nun bei über 60 Stundenkilometern, Tendenz steigend.

Sibi übernimmt. Er geht aus dem Sattel, er tritt seine Maschine mit allem, was er hat. Wir kennen jede seiner Bewegungen in- und auswendig und ich weiß: Wenn er jetzt noch einmal eine Schippe drauflegt, dann wird es für die anderen um ihn herum wirklich schwierig. Da kommen nicht mehr viele mit. Es fühlt sich bequem an, hier zu sein, am Hinterrad meines Vordermanns, der sich im Windschatten von Sibi festgebissen hat, im rasenden Zug auf dem Weg ins Etappenziel. Wir haben diese Abläufe zigfach geübt, sie sind im Unbewussten verankert. Sibi fährt am Anschlag. Ich habe schon geschaltet, das letzte Mal für heute. Die Kette liegt vorn auf dem dicksten Blatt, hinten auf dem kleinsten Ritzel; ich bin auch am Limit, das Elferritzel nimmt die Kraft aus meiner Kette auf, ich bereite mich auf die letzte Explosion vor, die mein Körper noch hergeben kann.

Aber ich bin zugleich ganz ruhig. Ich kontrolliere nochmal, wie der Wind genau steht, das habe ich natürlich den ganzen Tag über getan, aber ich fühle das, was vor uns liegt. Wie neigt sich die Straße, wie genau ist der Asphalt beschaffen, welcher Weg in diesem Tumult bietet die beste Chance auf den ersten Platz im Ziel? Ich verarbeite diese Informationen, gleiche sie ab mit all dem, was ich in meiner Karriere schon erlebt und gelernt habe, vor allem aus Fehlern. Ich erinnere mich an jeden einzelnen Sprint, ich habe die Erfahrung, ich berechne und bereite vor, was von außen wie eine spontane Aktion wirkt. In Wahrheit ist es ein akribischer, lange einstudierte Ablauf, der Spontanität mit Studium zusammenbringt. Wenn alles klappt, wird es für mich reichen. Aber ich muss alles dafür geben, jedes Mal. In meinem Metier gibt es keinen sicheren Sieg.

Jop, jop, jop. Ich weiß, dass die Widersacher lauern, vielleicht habe ich einen wie Mark Cavendish am Hinterrad, vielleicht ist Peter Sagan da, Alessandro Petacchi. Aber wenn der Sprint perfekt ist, muss ich ihre Bewegungen nicht lesen. Dann läuft es so, wie wir es als Mannschaft wollen. Denn mein Sport, meine Kunst, das ist eine Veredelung der Zusammenarbeit. Radsport ist Teamsport, und wie sich die Kraft im Zielsprint entlädt, ist das Ergebnis mannschaftlicher Stärke. Wenn wir dominieren, finden wir unseren Platz im Feld und gewinnen unser Spiel, indem wir unsere Linie wählen und bis zum Ziel den Raum auf der Straße kontrollieren.

Jop, jop! Sibi ist raus, zwei Mann sind noch vor mir, es sind nur noch wenige hundert Meter. Ich mache mich klein, obwohl ich einen bulligen Körper habe, ich versuche jedes Quäntchen Windschatten zu nutzen, das mir Jurgen und Greg noch bieten. Jetzt ist es Instinkt. Die Zuschauer mögen schreien, der Hubschrauber über uns kreisen, Sirenen ertönen, der Höllenlärm dieser Tour über uns hereinbrechen, aber all das ist jetzt weg. Auch das Surren und Rattern der Ketten und Ritzel, der Windzug, die Rotation, das Schreien im Fahrerfeld – alles wie weggespült. Ich bin wirklich in einem Zustand, der so oft als Tunnel bezeichnet wird. Es ist ein anderer Raum, man macht sich unabhängig von all dem, was drumherum passiert.

Jop! Nun geht Jurgen raus, jetzt ist nur noch Greg vor mir. Mein letzter Mann. Es sind jetzt nur noch Sekunden. Ich bin wie ein Scharfschütze. Es gibt nichts mehr auf der Welt außer mir und meinem Ziel und der besten Bahn dorthin. Ich bin total fokussiert. Der Puls ist auf mehr als 170, alles, was mein System stören könnte, blende ich aus. Auch das habe ich seit vielen Jahren gelernt. Manchmal, wenn ich abends nachdenke, wie das alles so war, ist das schon erstaunlich: So genau ich mich an den Sprint selbst, an den Verlauf der letzten paar hundert Meter erinnere, so vollständig gelöscht ist all das, was um mich herum war. Wie es aussah im Zielort, was am Straßenrand passierte, wer alles die Bühne Radrennen für Aufmerksamkeit nutzen wollte – all das ist weg.

Zweihundert Meter oder weniger. Etwa 1800 Watt, weit mehr als 70 Stundenkilometer. Ich beiße die Zähne zusammen, meine Hände krallen sich an den Unterlenker, die Beine drücken so viel Kraft in die Kurbel, dass das Fahrrad fast zerbricht, so sieht es aus und so fühlt es sich an und tatsächlich reize ich die Grenzen des Materials aus, meine sowieso. Es sind Sekunden. Dann bin ich da. Erlösung, im Ziel, ich reiße die Arme nach oben. Ich weiß sofort, ob ich am Strich ganz vorne war oder ob da noch einer vorbeigehuscht ist, irgendwo neben mir, vielleicht nur mit einer Speichenlänge. Aber das hier ist der perfekte Sprint, wie ich ihn erlebt und erträumt habe. Ich ballere durchs Ziel, vorbei an den Fotografen, in den Tumult hinterm Ziel, ich bin entladen, befreit. Der Druck, der seit Minuten, Tagen, Wochen, vielleicht sogar einer ganzen Saison auf mir gelastet hat, der Druck, der mein Leben ist, hat sich aufgelöst. Für einen kurzen Augenblick ist er weg. Ich rolle zu Raoul, meinem Betreuer, der immer ist, wo er sein soll, und falle ihm in den Arm. Ich finde einen kurzen Moment Halt, bevor das Nachspiel beginnt und die Vorbereitung auf die Fahrt ins nächste Ziel.

***

Die Welt kennt mich wegen dieser Bilder. Ich bin der Mann für die letzten Meter. Ich bin der Sprinter, der Sieganwärter auf der Zielgeraden. Man misst mich an Siegen, das habe ich vor langer Zeit verstanden. Kommt André Greipel nicht mehr als Erster ins Ziel, gibt es Spekulationen, Gespräche, einen Druck von außen, den man schwer loswird, außer durch den Sieg. So ist das eben.

Ich bin der Mann für die letzten Meter, für den finalen Sprint. Aber der Weg, der mich dorthin geführt hat, war weit und beschwerlich. Bei jemandem wie mir redet man nicht so viel über die Arbeit und die Umwege, die nötig sind, um in die Position zu kommen und um die Siege mitzukämpfen. Seit mittlerweile 17 Jahren bin ich Profi. Seit viel mehr Jahren, also eigentlich mein ganzes Leben, habe ich diesen Sport betrieben, diese Momente gesucht, diese Leistung gebracht und mit ganzem Herzen das Rennradfahren vom Hobby zum Beruf gemacht.

Man misst mich an Siegen. Aber ich selbst bin nicht so sehr stolz auf diese Erfolge, von denen ich wirklich viele feiern konnte, sondern immer noch wesentlich mehr auf die Art, wie gute Ergebnisse zustande kamen. Ich habe immer ein Umfeld gebraucht, in dem ich mich geborgen fühlte, in dem ich langsam mit den Kollegen zusammenwuchs und wir einander vertrauten. Ich war nie jemand, der große Töne spuckte, aber überzeugt von mir war ich schon. Anders als manch anderer brauchte ich aber vielleicht manchmal etwas länger, um mein Talent voll zu entfalten. Das hat auch damit zu tun, dass mir häufiger Steine in den Weg gelegt oder Entscheidungen getroffen wurden, die ich nicht verstehen wollte – und über die ich mich bis heute wundere.

Ich bin meinen Weg gegangen – gemeinsam mit den Menschen, die mir unendlich viel bedeuten. Sie haben mir die Chance gegeben, der André Greipel zu werden, der seinen Kindheitstraum wahrmacht und in Paris das Podium erklimmt, wie einst sein Vorbild Olaf Ludwig, eines der großen Idole aus meiner Jugend. Es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, dass ich trotz aller Schlenker einen relativ geradlinigen Weg verfolgt habe, selbst wenn mich Verletzungen, fragwürdige Entscheidungen und manche unglückliche Konstellation auch mal aus dem Tritt brachten. Der Weg zum Ziel ist niemals leicht, und dieser Weg war extrem schmerzhaft, aber er ist ein wahrgewordener Traum.

Jetzt ist es an der Zeit, das letzte Rennen ins Visier zu nehmen, den letzten Zielspurt tatsächlich auch als solchen zu benennen. Die vergangenen Jahre waren mühsam, ich habe unendlich viel gearbeitet, um auf hohem Niveau die Schlussphase meiner sportlichen Laufbahn zu begehen. Es war eine Suche. Ich habe dafür gekämpft, meinem neuen Team zu helfen und den Menschen zu zeigen, dass André Greipel mehr ist als der Siegsprinter: Ich bin einer, der sich durchkämpft, der anderen hilft, etwas Neues zu schaffen, der auch im Rennen viel dafür tut, dass jüngere Fahrer ihren Zielen nachjagen können. Auch diese Rolle hat mir viel gegeben. Aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann brauche ich die Erlösung und nicht mehr den Druck, an einem Ziel gemessen zu werden, bei dem so viel dazwischenkommen kann. Wer mich kennt, weiß auch um meinen Ehrgeiz. Dieser Ehrgeiz ist manchmal schwer zu ertragen für mein Umfeld, und wenn es nicht richtig läuft, verfange ich mich manchmal. Ich glaube, dass ich mich vor solchen Situationen schützen muss. Ich habe sie lang genug durchlebt.

Ich habe in den vergangenen Monaten viel über den Weg hierher und den Ausweg aus dem Profisport nachgedacht. Die Entscheidung ist gefallen und das ist beruhigend. Meine Familie freut sich darauf, dass ich ein präsenter Vater sein werde, ein normaler Mann, ohne lebensgefährlichen Job und dauerhafte Reiserei. Ich freue mich auch darauf. Aber ich habe auch Respekt vor der ungewohnten Situation, dass ich kein sportliches Ziel mehr haben werde. Nach Jahrzehnten, in denen mich mein Trainingsplan leitete, meine Intervalle meinen Tag bestimmten, werde ich Neues ausprobieren müssen und mir eine Beschäftigung suchen, die mich erfüllt.

Am Ende dieser reichen sportlichen Karriere ist es wie mit der Erlösung nach dem Sieg: Ich freue mich darauf, nach Hause zu fahren. Ich freue mich auf den Alltag und so manche Reise mit meiner Frau. Und ich hoffe, dass ich für sie da bin, wenn sie mich braucht. So viele Jahre standen meine Ziele im Vordergrund. Ich denke, mein Umfeld hat es verdient, dass ich zur Abwechslung mal für sie in den Wind gehe.

Immer in Bewegung

Ich war nicht zu trösten. Wie alt ich damals war, weiß ich nicht mehr, vielleicht drei oder vier. Zu jung für genaue Erinnerungen. Aber egal, wie klein ich gewesen sein mag, dieses Gefühl kann ich bis heute spüren, nach all den Jahren der Härte, des Wettkampfs, nach einem Werdegang, der mir viel abverlangt und noch mehr gegeben hat.

Ich saß weinend bei uns zu Hause in Kritzmow, meine Mutter kümmerte sich um mich, aber ich ließ mich nicht beruhigen. Die Wunde an meinem Knie, der Schmerz des kleinen blonden Jungen, darum sorgte sie sich liebevoll. Aber ich weinte nicht, weil mein Körper wehtat, weil mein Bein blutete. Ich war sauer und aufgebracht, denn ich hatte an jenem Morgen nicht gewonnen.

Ich war im Kindergarten um die Wette gelaufen, mit all meiner Energie, wie so oft. Ich weiß nicht mehr, gegen wen und gegen wie viele. Aber ich war gestürzt und hatte verloren. Das mochte ich ganz und gar nicht. Verlieren, den Sieg verpassen, nicht alles rausholen. Während meine Mutter ihr verletztes Kind sah, störte mich nur, dass ich nicht gewonnen hatte.

***

Wenn ich auf die vier Jahrzehnte meines Lebens zurückschaue, dann sieht der Weg im Nachhinein ziemlich geradlinig aus. Jedenfalls habe ich keine Schwierigkeiten, im gestanden Profisportler den kleinen André wiederzufinden, der noch im real existierenden Sozialismus gleich hinter der Stadtgrenze von Rostock aufwuchs. Was ich damals liebte, habe ich zu meinem Beruf gemacht. Sicher wäre ich als Kind begeistert gewesen, wenn ich mich als erwachsenen Mann auf einem Carbonrenner um den Triumph sprinten gesehen hätte.

Auch wenn es erwartbar klingt: Die Freude am Radfahren ist eine prägende Erinnerung und der große Spaß in meinem Leben. Meine Eltern haben mir immer wieder erzählt, dass ich einfach nicht aufgehört habe, mit dem Rad durch die Gegend zu rasen. Als ich drei Jahre alt war, bin ich bei uns hinterm Haus mit meinem ersten Fahrrad durch den riesigen Garten gefahren, durch Matsch, vorbei an Bäumen, über die Wiese. Es war ein traumhaftes Gelände zum Austoben. Stützräder hatte ich nie.

Das Haus, in dem meine Eltern, meine drei Jahre ältere Schwester Claudia und ich wohnten, stand in einem Neubaugebiet von Kritzmow. Straße und Bürgersteig gehörten noch zur Stadt Rostock, unser Haus und der Garten dahinter schon zum Vorort. Das Grundstück war meinen Eltern vom sozialistischen Staat zugewiesen worden, meine Eltern hatten das Haus aus eigener Kraft gebaut, 1982 stand es. Das war auch das Jahr, in dem ich zur Welt kam. Die Parzelle, die wir bekommen hatten, war nicht nur für unsere Kleinfamilie gedacht. Wie es in der DDR üblich war, hatten wir eine große Fläche Land zugewiesen bekommen, knapp 2000 Quadratmeter, die auch für uns Kinder als Bauland vorgesehen gewesen wären. Damals, in den Achtzigern, hatte ich also genug Platz hinterm Haus, um mich Tag für Tag auszutoben, ohne dass sich meine Eltern hätten sorgen müssen.

Ich war immer in Bewegung. Heute würde man vermutlich genauer hinschauen, vielleicht würde man mich auf die Aufmerksamkeitsstörung ADHS untersuchen, weil ich einfach nicht ruhig sitzen bleiben konnte. Die Wettrennen zu Fuß und auf Rollern im Kindergarten waren alles für mich. Später dann die Radtouren mit meinen Kumpels, meinem Nachbarn. Die BMX-Parcours, die wir uns selbst gebaut haben und auf denen wir blieben, bis die Sonne untergegangen war.

***

Um die Wette fahren, Geschwindigkeit spüren und das Material ans Limit bringen, das habe ich ganz sicher auch meinem Vater Bernd zu verdanken. Seitdem ich mich erinnern kann, war er Motorsport-Fan. Von Beruf Kraftfahrer, frickelte er in seiner freien Zeit gern an Motorrädern herum. Als gelernter Schlosser hatte er die handwerklichen Fähigkeiten, aus einem gewöhnlichen Fahrzeug eine Rennmaschine zu machen. Es gab nichts, das er nicht selbst umbaute, reparierte und pflegte. Mein erstes BMX-Rad, mit dem ich durchs wellige Gelände jagte, war ein umgebautes Klapprad. Mein Vater hatte eine Stange an den Rahmen geschweißt und meine Fantasie beflügelt. Auf unseren Äckern kam ich mir vor wie der King.

Wenn ich heute oben an der Ostsee bin und dort trainiere, komme ich immer wieder an einem Ort vorbei, der mir viel bedeutet – der aber nur noch in unserer Erinnerung brummt und vibriert. Am Funkturm Stadtweide, wo inzwischen eine Einfamilienhaussiedlung steht, habe ich kurz vor dem Untergang der DDR meine größten Erlebnisse gesammelt. Damals befand sich dort eine Speedway-Bahn, daneben lag ein Motocross-Gelände. Der Motorradsport war groß bei uns und die Rennbahn einer der Orte, die meine Kindheit prägten.

Natürlich hat es meinen Vater gefreut, dass ich Spaß an seinem Hobby hatte. Man kann sogar sagen, dass er ordentlich daran mitgewirkt hat, diesen Spaß zu befeuern. Als ich sieben Jahre alt war, hat mein Vater mich schon mit einem Moped durch die Gegend fahren lassen. Hinter unserem Haus, auf den Feldern um Rostock, war das kein Problem. In einem Staat, der seine Augen und Ohren überall hatte, verfügte ich über so viel Freiheit. Mein Vater baute eine Schwalbe um, aus dem Moped wurde ein Motocrosser, auf der ich nach der Schule durch die Gegend raste.

Wie es sich anfühlt, mit Speed um die Wette zu fahren, konnte ich auf der Motor-Rennbahn am Funkturm erleben. Bald auch am eigenen Leib. An den Renntagen, das weiß ich noch genau, durften mein Kumpel Gregor Klink und ich auf die schwarze Asche. Vor den Zuschauern spielten wir mit unseren Mopeds die Pausenclowns. Gleich nebenan, auf den Hügeln und Kurven der Cross-Strecke, fuhr ich bald um die Wette. Das erste Radrennen, an dem ich je teilgenommen habe, fand dort statt. Es gab verschiedene Läufe durchs Gelände, mit Mountainbikes und BMXRädern (die freilich damals noch nicht so hießen). Ich war sieben, vielleicht acht Jahre alt. Ich erreichte das Finale, stürzte, wurde aber am Ende Zweiter. Rennen fahren, alles geben, das war genau das Richtige für den kleinen Jungen, der so ungern an einer Stelle verharrte. An den Stolz, in einem Feld von Radfahrern zu stehen und um die Wette zu jagen, kann ich mich noch gut erinnern. So geht es mir bis heute.

Neben der Begeisterung für den schnellen Sport nahm ich auch etwas anderes mit. Die Leidenschaft meines Vaters war für mich immer spürbar und zudem etwas, das sich nicht von selbst einstellte: Er war begeisterter Trial-Fahrer, mit dem Motorrad durchs Gelände, Geschick und Geschwindigkeit, das war seine Passion. Das ist ein sehr kostspieliges Hobby, aber unsere Familie hatte nie viel Geld. Also machte er alles selbst. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Vater einmal etwas gekauft hätte, was er auch selbst hätte zusammendengeln können. Diesen Spaß ermöglichte mein Vater sich nicht mit Geld, er erarbeitete ihn sich und wir schätzten das Material. Er kümmerte sich um Metall und Maschine, weil er den Wert bemessen konnte. Ich denke, das hat mich geprägt. Es ist eine Einstellung, die ich alte Schule nennen würde – und ich selbst bin von dieser Schule geprägt. Im Laufe meiner Karriere sind mir einige wichtige Menschen begegnet, die diese Schule ebenfalls mit Vehemenz vertraten und meine Einstellung damit bis heute maßgeblich beeinflusst haben.

Meine Liebe zur Bewegung und zum Radsport war meinen Eltern früh etwas wert. Sie nahmen das ernst, sie gaben mir den Raum dafür. Und so kam es eben doch, kurz nach dem Fall der Mauer und in der anbrechenden Ära des Katalogversandhandels, dass meine Eltern auch Geld in die Hand nahmen und mir mit einer Bestellung bei Quelle oder war es OTTO? – meinen damals größten Wunsch erfüllten: Ich bekam für 399 D-Mark mein erstes Rad mit Gangschaltung, ein Mountainbike in lila-blau, es gab nur diese Farbe. Geprägt vom Motocross knallte ich damit durch unseren Garten und über unsere selbstgebauten Pisten, brummte dazu mit dem Mund wie die Maschinen, die mich auf der Rennbahn inspiriert hatten.

***

Dass zum Rennfahrerdasein auch Stürze gehören, lernte ich früh. Die eindrucksvollste Erinnerung aus jeder Zeit sammelte ich im Jahr 1992. Wie so häufig war ich mit meinem Vater bei einem Motorradrennen, diesmal in Teterow, wo schon seit DDR-Zeiten Abertausende zu den Veranstaltungen kamen. Als es um den »Goldenen Helm« ging, saßen mein Vater und ich an der Strecke. Das actiongeladene Geschehen begeisterte uns, bis aus dem Spaß Ernst wurde: Thomas Diehr, der Lokalmatador und auch damals mein persönlicher Held, stürzte vor unseren Augen so schwer, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde und auch später seine Karriere nicht mehr fortsetzen konnte. Ich sah die Gefahr aus der Nähe, aber das war es nicht, was mir am meisten in Erinnerung blieb.

Vielmehr beschloss ich, Diehr einen Brief zu schreiben. Ich eiferte ihm ja nach, dem waghalsigen Mann. Also schrieb ich ihm, wünschte ihm gute Besserung, drückte meine Bewunderung aus. Wie stolz ich war, das Diehr mir zurückschrieb, mit einer Autogrammkarte! Daran denke ich auch heute, wenn mir gerade auch jüngere Menschen Autogrammwünsche senden und oft sogar die Geschichten schreiben, die sie mit mir verbinden. Es ist schön und ehrlich, als Sportler jüngere Menschen zu begeistern. Das sollte man nie vergessen.

***

Mein Vater hätte es sicher gern gesehen, wenn ich in einen Motorsportclub eingetreten wäre, doch mit Abwicklung der DDR dünnte diese Szene immer mehr aus. Die Rennbahn in Rostock wich dem Städtebau.

Es gab hier aber eine andere Rennbahn, die mich in ihren Bann zog. Auch sie lag nicht weit entfernt von unserem Zuhause. Mit meiner Mutter war ich oft auf dem Neuen Friedhof, wo wir uns um die Gräber meiner Großeltern kümmerten. Von dort konnte ich rüberschauen auf die Betonrennbahn, auf der die Bahnradfahrer ihre beachtliche Geschwindigkeit erreichten.

Es war im Oktober 1992, ich war zehn Jahre alt, als ich meine Mutter fragte, ob ich nicht auch mal zum Rennradtraining gehen dürfte. Meine Eltern fanden das eine gute Idee und so brachte mich meine Mutter zum PSV Rostock, damit ich mal in der U11-Mannschaft reinschnuppern konnte. Dort lernte ich an jenem Tag im Herbst 1992 Peter Sager kennen. Natürlich wollte ich einfach nur aufs Rad und auf die Bahn, Gas geben und um die Wette strampeln.

Stattdessen sagte Sager: Jetzt geht es erstmal fünf Runden um den Platz, und zwar laufend. Das fand ich zwar nicht so toll, aber ich machte auf der Asche, was ich schon seit dem Kindergarten gemacht hatte: Ich spurtete los. Fünf Runden und 2000 Meter später hatte ich alle anderen Kinder überrundet. Dann folgten ein paar Sprungübungen, bei denen sich der Trainer anschaute, wie sich meine Muskulatur verhielt. Zum Abschluss spielten wir noch Fußball. Dann sagte der Trainer, dass ich gern wiederkommen könne.

***

Das Timing im Leben muss stimmen. Zur richtigen Zeit zur richtigen Stelle sein, das kann eine Wirkung haben, die man vielleicht im Moment gar nicht so richtig ahnt. Mit denselben Fertigkeiten, aber unter anderen Umständen, könnte Talent unentdeckt und Potenzial ungenutzt bleiben. Man würde es nie erfahren, vielleicht niemals ahnen. Der kleine André wäre vielleicht wie alle seine Kumpels beim Fußball geblieben, hätte Tore geschossen, hätte nach der Schule einen ordentlichen Beruf gewählt und so weiter.

Es war mein großes Glück, es war das perfekte Timing, dass ich damals im Herbst 1992 Peter Sager traf. Sager stand damals mit knapp 50 Jahren in der Mitte seines Lebens. Ein zweifacher Vater, ein Mensch, bei dem ich nicht lange überlegen musste, wo ich dran war. Sager war eine Autoritätsperson, ohne dafür laut werden zu müssen. Er gab die Messlatte vor und wer sie schaffte, war dabei. Dass er mich laufen ließ, dass ich springen musste, um mein Talent fürs Radfahren nachzuweisen, war für mich eigenartig, aber er ließ keinen Zweifel aufkommen. Sager wusste, was er tat, und er hatte das seit vielen Jahren als Trainer im DDRSportsystem bewiesen. Rostock war das führende Leistungszentrum im DDR-Radsport und Sager hatte ja zehn Jahre zuvor auch Jan Ullrich entdeckt, der 1992 mit der RG Hamburg ja schon deutschlandweit für Furore sorgte und im darauffolgenden Jahr die Straßenrad-WM der Amateure gewann. Natürlich war das unser Gesprächsthema in Rostock.

Aber als ich damals im Herbst 1992 bei Sager zum zweiten Training kommen durfte, hatte ich von all dem noch keine Ahnung und auch keinen Plan. Ich war stolz, als ich zum ersten Mal in meinem Leben auf ein Rad mit Rennlenker steigen durfte. Was vor mir lag, war eine Bewährungsprobe. Auf der Betonbahn von Rostock bekam ich meine Chance: Vier Runden auf der 250-Meter-Bahn mit ihren für mich völlig ungewohnten, steilen Kurven musste ich in weniger als zwei Minuten absolvieren. Wer unter zwei bleibt, hat Talent, erklärte mir Sager. 30 Stundenkilometer im Durchschnitt, das war unvorstellbar. Ich griff den gebogenen Lenker des blauen Diamant-Renners, führte meine Turnschuhe in die Hakenpedale ein und gab alles. Die Zeit weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass Sager mit mir zufrieden war. Ich durfte auch beim nächsten Training wiederkommen – und das Rad sogar mit nach Hause nehmen, um darauf zu trainieren! Was war ich stolz.

***

Der Stolz fiel umso größer aus, weil die Faszination für den Radsport in der Schlussphase der DDR und auch in den frühen Jahren nach der Wende überall zu spüren war. Daran erinnere ich mich so deutlich wie an meine Runden auf dem Acker hinter unserem Haus. Es sind diese Eindrücke, verglichen mit dem Rest unseres Lebens sind sie eigentlich nur Augenblicke. Aber diese Momente sind so viel einprägsamer und prägender als so viele Dinge, die wir im Laufe des Lebens tun.

Ich sitze auf den Mülltonnen vor unserem Haus. Ein Radrennen ist angekündigt. Die Sportler rasen vorbei. Das Geräusch, der Wind und das Surren. Das hat mich nicht losgelassen.

Ein Mann aber hat mich zum Radsport gebracht, das kann ich so sagen: Olaf Ludwig. Und auch wenn ich ihn zuerst nur aus dem Fernsehen kannte, er mich zuerst von Weitem inspirierte, so sollte er doch später auch ganz persönlich ein wichtiger Mensch für meine eigene Laufbahn werden. Drei Mal hat Olaf mein Leben maßgeblich beeinflusst.

Das erste Mal, dass er mein Leben veränderte, war 1990. Meine Eltern, meine Schwester und ich waren im Sommerurlaub und es war jener Sommer, als Olaf Ludwig – Ausnahmetalent aus der Kaderschmiede der DDR – bei der ersten Tour de France nach der Wende gleich das Grüne Trikot des besten Sprinters einfuhr. Die Begeisterung für diesen Helden um mich herum war gewaltig, einer von uns. Olaf Ludwig war der erste Radprofi, dessen Name mir etwas sagte, dem ich wirklich nacheiferte. Ich wollte zurück nach Hause, zu meinem Rad, und als wir dann endlich aus dem Sommerurlaub wieder in Kritzmow waren, rannte ich zum Schuppen und holte mein Fahrrad raus, um endlich über unsere ruhigen Straßen zu pesen, die in meiner Fantasie zu französischen Zielankünften wurden.

***

Das Kindliche, das Spielerische und die Faszination lebten in mir. Die Unruhe des kleinen Kindes hatte eine Form und einen Ausdruck. Die Bilder aus dem Film American Flyers in meinem Kopf: Kevin Costner auf dem Rennrad im Kampf der Systeme – so wollte ich auch sein. Mit dem blauen Diamant fuhr ich auf Nebenstraßen, mit Wind in den Haaren fühlte ich mich wie die Großen. Das waren die frühen Neunziger und ich war jetzt Vereinsfahrer.

Und da begann auch etwas Ernsthaftes, auch wenn es sich gar nicht so anfühlte. Peter Sager legte die Weichen für mein Leben. Was beim PSV Rostock (ehemals SG Dynamo Rostock) mit mir passierte, konnte ich damals noch nicht beurteilen. Es war aber die alte Schule, in die ich ging. Ich konnte darauf vertrauen, dass es mir half, ein guter Sportler zu werden. Meine Eltern, die mir eine behütete Kindheit ermöglichten, hatten mich für diesen wichtigen Teil meines Lebens in Peter Sagers Obhut gegeben, und sein Einfluss reichte bald über die Trainingszeiten montags und freitags um 15 Uhr hinaus.

Der Radsportler wird im Winter gemacht – diesen Leitsatz lernte ich direkt in meinem ersten Jahr bei Peter Sager in der Praxis kennen. Er hat sich eingeprägt. In unserer Trainingsgruppe lernten wir, dass allgemeines Athletiktraining wichtig ist, auch wenn wir am liebsten nur auf der Bahn um die Wette gefahren wären. Wir rannten viel, sprangen herum, machten Körperübungen – heute würde man es »Functional Fitness« nennen – ohne das geliebte Fahrrad, viele Stunden lang.

Andererseits durften wir uns ausprobieren. Am 2. Mai 1993 stand ich zum ersten Mal bei einer Landesmeisterschaft am Start. Wir fuhren zwei Runden und der Scharfrichter an jenem Tag war ein Anstieg in Groß Görnow. Heute muss ich über diesen Buckel lachen, aber wenn ich im Norden bin und dort trainiere, auch immer wieder an mein erstes Rennen denken. Mit seinen heute dank GPS vermessenen 40 Höhenmetern kam mir der »Groß Görnower Berg« als U11-Fahrer unbezwingbar vor. Diesen Eindruck verstärkte noch die Tatsache, dass ich bei der Landesmeisterschaft auf einem Rennrad ohne Gangschaltung unterwegs war – für mich war der Anstieg tatsächlich unbezwingbar. Beim zweiten Mal musste ich absteigen und hochschieben. Immerhin kam ich als Zweiter ins Ziel, hinter Martin Winkelmann, mit dem ich mich bald anfreundete und viele Jahre lang fast jede Minute Freizeit zusammen verbrachte.

Es wäre nicht so, dass ich auf dem Rad gleich mein ganzes Talent unter Beweis gestellt hätte. Das habe ich auch mit Peter Sager besprochen, mit dem ich natürlich auch heute immer noch über diese alten Zeiten rede. Vor allem hatte ich keine Ahnung davon, wie der Sport funktioniert. Ich wollte immer vorne fahren, Gas geben. Windschattenfahren war für mich unbekannt. Kraft sparen, Taktik, den richtigen Moment spüren – das war alles noch nicht da. Und Trainer Sager ließ mich auch sein, was ich war: durchschnittlich.

Andererseits, und im Wissen um die »alte Schule« des Trainings, war wohl doch schon ein gewisses Talent zu sehen. Der Sportler wird im Winter gemacht. Am 5. Dezember 1993 rannte ich bei der Crosslauf-Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern mit und wurde Meister der Altersklasse U11. Dass Peter Sager seinen Nachwuchs auf diese Art entwickelte, hat viele Kollegen überrascht. Aber im Nachhinein denke auch ich, der damals noch so jung war: Das war sicherlich sinnvoll.

***

Ich war zwar immer in Bewegung, aber doch kein schlechter Schüler. Auch wenn ich das Blockflötenspielen und den Musikunterricht insgesamt nicht mochte, bin ich doch ganz gut zurechtgekommen. Selbst wenn ich oft Flausen im Kopf hatte, wollte ich doch immer dazugehören und vor allem nicht negativ auffallen. Als ich in die Schule kam, existierte ja noch die DDR. Damals habe ich darauf hingefiebert, ein Pionier zu sein. Meine Schwester, drei Jahre älter als ich, hatte längst das blaue Halstuch. Im ersten Schuljahr bekam ich das Halstuch in Rot und war stolz dabei zu sein. Regeln befolgen, Teil des Klassenverbunds sein, in Reih und Glied stehen – wir lernten, dass das etwas Besonderes ist. Diese Disziplin, Zucht und Ordnung, habe ich als etwas Positives erlebt. Doch bevor ich das blaue Band bekam, bevor ich ein richtiger Pionier war, war das System, in dem ich aufgewachsen bin, Geschichte. Man konnte es in unserer Schule zwar noch ein paar Jahre spüren, aber der Staat und seine Erziehungsmethoden waren untergegangen.

Ich hatte ein gutes Gefühl dafür, wann ich ruhig sein musste. Ich hatte aber auch den Drang rauszukommen. Meine Mutter sorgte dafür, dass in der Schule nichts aus dem Ruder lief, dass meine Hefte ordentlich geführt und meine Schrift sauber war. Sie machte mir unmissverständlich klar: Wenn es in der Schule nicht läuft, kannst du nicht zum Training gehen. Es war nicht nötig, dass sie laut wurde. Die Sache war eindeutig. Ich wollte zu Peter Sager und meinen Kumpels im Verein. Die Grundschule, dann die Realschule, nahm ich ernst genug, um gut durchzukommen und nachmittags trainieren zu können. Als sich abzeichnete, dass ich ein guter Schüler war, aber eben auch ein sehr talentierter Athlet, organisierten meine Eltern mir einen Platz in der Jugenddorf-Christophorusschule, einem Gymnasium mit Sportklasse. Das kostete mehrere hundert Mark im Monat und heute kann ich einschätzen, wie groß die Investition meiner Eltern war, damit ich gute Bildung und sportliche Ausbildung erfahren konnte. Ich war von der 9. bis zur 11. Klasse dort, ehe der Sport keinen Raum für anderes mehr ließ.

***

Es war nicht die große weite Welt, in der ich aufwuchs, sondern ein sehr überschaubares, ein behütetes Leben in einer kleinen Siedlung. Wir wussten, wo wir dran waren, meine Schwester und ich. Das Haus, in das wir zu meiner Geburt eingezogen waren, war immer unser Zuhause. Jeder hatte sein Zimmer. Morgens um kurz nach sechs war meine Mutter durch die Tür, um zur Arbeit in ihrem Krankenhaus zu fahren, wo sie als Köchin angestellt war. Mein Vater weckte uns noch, dann fuhr auch er zu seinem Job als Kraftfahrer. Auf dem Tisch in der Küche stand das Frühstück vorbereitet, Brötchen und Getränke für die Schule lagen bereit.