15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Nach einem Autounfall 1987 ist Michael Teuber inkomplett querschnittsgelähmt. Nach 3 Jahren im Rollstuhl kämpft er sich mit eisernem Willen und hartem Training zurück in ein mobiles Leben. Die Autobiografie des Leistungs- und Extremsportlers zeigt, dass mit Mut, Willen und Disziplin persönliche Krisen überwunden und große Ziele erreicht werden können: "Behinderte können einen Beitrag leisten zur Lösung der deutschen Heldenkrise." (Michael Teuber)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

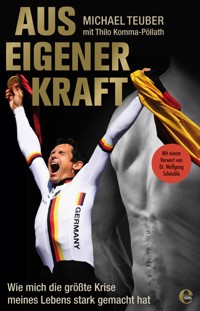

AUS EIGENER KRAFT

Wie mich die größte Krise meines Lebens stark gemacht hat

MICHAEL TEUBER

mit Thilo Komma-Pöllath

Edel Books

Ein Verlag der Edel Germany GmbH

Copyright © 2016 Edel Germany GmbH,

Neumühlen 17, 22763 Hamburg

www.edel.com

Projektkoordination: Dr. Marten Brandt

Lektorat: Julia Niehaus, Dr. Marten Brandt

Layout und Satz: Datagrafix

Umschlaggestaltung: Groothuis. Gesellschaft der Ideen und Passionen mbH | www.groothuis.de

Druck und Bindung: optimal media GmbH, Glienholzweg 7, 17207 Röbel / Müritz

Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

eISBN 978-3-8419-0487-4

Inhaltsverzeichnis

Vorwort von Wolfgang Schäuble: Von der Leistungsbereitschaft in Sport und Politik

Prolog: Meine Betriebsanleitung für ein selbstbestimmtes Leben

1 Was ich einmal werden wollte, was ich geworden bin

2 Der 1. August 1987, 13.31 Uhr. Ende einer Jugend

3 New Wave in Odelzhausen

4 Kraft und Egoismus eines Versehrten

5 Der transformierte Athlet

6 Susanne & Marieann

7 Verfassungsfrage I: Sind wir die besseren Vorbilder?

8 Verfassungsfrage II: Wir sind Helden zweiter Klasse!

9 Jenseits der Komfortzone: Die Gipfel meines Lebens

10 Das ausgeprägte Klassenbewusstsein der Spitzenbehinderten

11 Rio 2016 – Ein Traum von einem Rennen

12 Die Jugend der Welt kommt ins Alter

13 Der Krüppel und das Glück

Anhang I: Teuber, Michael – Tabellarischer Überlebenslauf

Anhang II: Teuber vs. Froome

Nachwort von Susanne Teuber: Über das Leben an der Seite eines etwas anderen Champions

Danksagung

Bildnachweis

Für Marieann und Susanne,Annemie und Peter

„Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen.“

Albert Camus, aus Der Mythos des Sisyphos, 1942

Vorwort von Wolfgang Schäuble

Von der Leistungsbereitschaft in Sport und Politik

Selbstständig aus dem Bett aufstehen, spazieren gehen, durch den Wald laufen: Es ist der Traum vieler Querschnittsgelähmter, den auch ich immer wieder einmal träume. Der Traum vom Leben als Fußgänger. Paralympics-Sieger Michael Teuber hat sich diesen Traum zurückerobert. Es gibt nur wenige, denen das gelingt. Michael Teuber gehört dazu – sicherlich, weil seine Diagnose eine solche Entwicklung ermöglicht, allerdings auch, weil er es sich mit großer Disziplin und Kraftanstrengung erkämpft hat.

Michael Teuber und ich lernten uns 2007 bei einem Empfang der Bundeskanzlerin anlässlich des 40. Geburtstags der Deutschen Sporthilfe in Berlin kennen. Geladen waren viele Sportler, versehrte und unversehrte, aktive und ehemalige, allesamt erfolgreiche Olympioniken, Weltmeister und Paralympics-Sieger wie Michael Teuber. Ich war damals der für Sport zuständige Bundesinnenminister. Das Treffen mit so vielen Hochleistungssportlern war für mich nicht nur von Amts wegen, sondern auch persönlich interessant. Es gibt einen Schnappschuss, der den Moment zeigt, als wir uns alle für das offizielle Gruppenbild in Position bringen. Michael Teuber sitzt neben mir, wir stecken noch kurz die Köpfe zusammen und führen unser Gespräch zu Ende, während der Fotograf wohl verzweifelt versucht haben wird, unsere volle Aufmerksamkeit zu gewinnen. Michael Teuber zeigte mir seine Fußschienen. Wir sprachen über die Kraft, die aus einer existenziellen Krise erwachsen kann, über den Antrieb, den das Leben eines versehrten Menschen, der trotzdem Bestleistung erbringen will, braucht. Im Jahr 2009 wurde Michael Teuber mit dem Preis des Bundesinnenministers für Toleranz und Fair Play im Sport ausgezeichnet. Gewürdigt wurde sein vielfältiges Engagement als Botschafter des Paralympischen Sports, die soziale Integration von Menschen mit Handicap voranzutreiben.

Mein damaliges Zusammentreffen mit Michael Teuber hat mich beeindruckt. In unserem Gespräch wurde klar, wie sehr sich Leistungsbereitschaft in Sport und Politik ähneln. Um im Spitzensport erfolgreich zu sein, braucht man Disziplin, Willensstärke und Ausdauer. Man muss immer ein Stück weit über seine Grenzen hinauswachsen – körperlich wie geistig. Das ist in der Politik ähnlich. Politik ist eben oft genug auch eine Art Kampfsport. Und beim Kampfsport schmerzt der Körper ab und an. Das ist normal und gehört dazu.

Michael Teuber hatte einen schweren Autounfall, den er nicht selbst verursacht hat. Er ist ab der Hüfte beeinträchtigt und ab den Knien gelähmt. Mithilfe von Carbon-Schienen, die er jeden Morgen anlegt, um seine gelähmten Unterschenkel zu stabilisieren, kann er wieder selbstständig gehen. So hat er es mir 2007 erzählt. Heute ist er einer der erfolgreichsten Behindertensportler unseres Landes.

Mein Hochleistungssport ist die Politik. Zum Zeitpunkt des Attentats auf mich war ich Innenminister. Es war 1990, nur wenige Tage nach der Wiedervereinigung. Am Ende des Jahres stand die Wahl zum Fraktionsvorsitzenden an. Drei Wochen nach dem Attentat begann ich mit der Vorbereitung für mein Buch zum deutsch-deutschen Einigungsvertrag. Damals hat es mir geholfen, mich schnell wieder in die Arbeit zu stürzen.

Natürlich ist ein Leben mit einer körperlichen Beeinträchtigung anstrengender, unbequemer und schmerzhafter als ohne. Aber ich bin heute ein nicht weniger fröhlicher Charakter und wegen dieser Lebenswendung nicht weniger glücklich als früher. Die körperliche Beeinträchtigung definiert nicht meine Leistungsbereitschaft, nicht mein Denken, nicht das, was mich im Kern ausmacht. Ich will nicht über meine Behinderung, über den Rollstuhl wahrgenommen werden, sondern über die Politik, die ich für richtig halte. Aus meiner persönlichen Situation abzuleiten, dass ich mich vor allem für die spezifischen Belange von Menschen mit Behinderungen einsetzen sollte, greift als Politikverständnis zu kurz. Ich mache heute nicht anders Politik als vor meiner Zeit im Rollstuhl.

„Die Kraft, die aus der Krise kommt“, das war die Formulierung, die Michael Teuber 2007 bei unserem Gespräch im Bundeskanzleramt gebrauchte. Das trifft es ziemlich genau. Meine Willenskraft und meine Leistungsstärke sind nach dem Attentat eher noch gewachsen. Die schnelle Rückkehr in das Leistungsschema Politik hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Bei Michael Teuber ist es das Leistungsschema Sport geworden, seine Erfolge im Radsport. Er kann 2016 bei den Paralympics in Rio wieder eine Goldmedaille gewinnen. Davon kann ich nicht einmal träumen. Umso mehr, lieber Michael Teuber, alles Gute für Rio.

IhrWolfgang Schäuble

Dr. Wolfgang Schäuble ist seit 1972 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2009 Bundesfinanzminister. Am 12. Oktober 1990 wurde er bei einem Attentat während einer Wahlkampfveranstaltung im baden-württembergischen Oppenau von einem psychisch kranken Mann niedergeschossen. Seit dem Attentat ist er gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen.

Prolog

Meine Betriebsanleitung für ein selbstbestimmtes Leben

1 Forme deine Visionen zu realistischen Zielen, sonst bleiben sie nur Träume!

2 Bleib dran! Plane deine Schritte und führe deinen Plan konsequent durch!

3 Schwierigkeiten? Kein Problem! Rechne mit ihnen, passe dich an und bleibe hartnäckig!

4 Suche keine Ausreden, Wundermittel oder Abkürzungen. Es geht nur selbst, mit richtiger Arbeit!

5 Sei autark genug, um die ganze Verantwortung tragen zu können!

6 Kenne deine Fähigkeiten und deine Fehler, aber fokussiere dich auf das, was du kannst!

7 Kenne die Vorgänge in deiner Psyche und deinem Körper und berücksichtige sie!

8 Raus aus der Froschperspektive! Trete gelegentlich einen Schritt zurück, um deine Ziele noch fester in den Blick zu nehmen!

9 Hilfe anzunehmen, ist nie ein Fehler, sie zur Bedingung zu machen schon!

10 Bewahre dir Lebensqualität und Lockerheit!

11 Denke nie, dass nicht noch etwas mehr geht. Du liegst sicher falsch!

12 Es gibt auch andere Verrückte wie dich. Unterschätze sie niemals!

13 Wenn du alles gegeben hast – sei stolz auf dich!

1 Was ich einmal werden wollte, was ich geworden bin

Die Frage, was ich einmal werden will, die Frage also, die sich jeder Jugendliche stellt, wenn das Leben auf ernst schaltet, habe ich mir nie gestellt. Auch nicht vor dem 1. August 1987. Da war ich 19 Jahre jung, kurz vor dem Abitur und das Leben stand mir offen. Wie man so sagt. Interessante Redewendung. Und dann: Nach halb zwei Uhr nachmittags konnte von stehen keine Rede mehr sein. Ich saß im Rollstuhl. Querschnittsgelähmt. Behindert. Schon klar, ich war nicht todkrank, aber völlig intakt eben auch nicht mehr. Was konnte ich jetzt noch werden?

Polizist, Popstar oder Rennfahrer wäre mir schon als Kind nicht in den Sinn gekommen. Was Kinder eben so werden wollen. Mit mangelndem Ehrgeiz hatte das nichts zu tun, vielmehr konnte ich schon von klein auf mit kindischen, weil unrealistischen Schwärmereien nichts anfangen. Meine Eltern ahnten schon damals, dass ich mich nicht – völlig unnötig und viel zu früh – auf etwas festlegen lassen wollte, das mich dann doch nicht für mein ganzes Leben ausfüllen konnte. Spätestens seit der siebten Klasse wusste ich, dass ich das Abitur machen werde, daran hatte ich keinerlei Zweifel. Zweifel hatte ich grundsätzlich nicht viele. Meine Mutter Annemie bestärkte mich darin, das Leben von seinen Stärken her zu betrachten. „Such’ dir was, das dir Spaß macht. Intelligent genug bist du!“

Ein einziges Mal, ich war etwa acht Jahre alt, bin ich von der teuberschen „Sich bloß nicht festlegen“-Regel abgewichen. Ich war bei der Maier-Oma am Tegernsee zu Besuch, der, anders als im Märchen, guten Stiefmutter meiner Mutter. Ich liebte die Maier-Oma, sie hatte so viel Güte und Freundlichkeit in ihrem Wesen und schien mir immer zu signalisieren: „Michi, egal wie du es machst, du machst das schon richtig!“ Sie war damals ungefähr 50 Jahre alt, was mir als Kind uralt vorkam, und ich ging wohl davon aus, dass sie es nicht mehr lange machen würde. Jedenfalls sagte ich zu ihr: „Maier-Oma, ich werde Doktor, damit du nicht sterben musst.“ Die Maier-Oma lachte nur. Ich bin kein Arzt geworden, gestorben ist sie bis heute nicht, die Maier-Oma. Es blieb das einzige berufliche Ziel, das ich in meinem Leben je formuliert habe.

Als Teenie war mir der Gedanke an „Arbeit“, an „Nine to Five“, generell ein Graus, an dem nur Spießer Gefallen finden konnten. Hey, es waren die Achtziger, ich trug Kajal unter den Augen, Schmuck überall und spitze Schuhe an den Füßen, und das in der bayerischen Provinz! Ich wollte mich ausprobieren, ich wollte was anderes als die Mainstream-Maibaum-Jugend. Ich wollte mir Zeit lassen, die ich, das weiß ich heute, so nicht hatte. Gerade volljährig, das Abi in Sichtweite, wollte ich in jede nur mögliche Lustnische meines jungen Lebens schnuppern: Surfen, Segeln, Mode, Mädels. Nebenbei die Schule fertig machen, später an die Uni. Was Richtiges studieren, einen guten Job, einen gut bezahlten Job. Konkreter war das nicht. Ich wollte was werden, aber bitte noch nicht sofort. Ich war kein Typ, der sich sonderlich Sorgen um seine Zukunft machte, lang herumgrübelte, sondern einer, der an seine Möglichkeiten glaubte. Wie soll ich sagen: Ich hatte schon als junger Bursche ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, das auch meine Eltern immer wieder überraschte. „Michi, woher hast du das nur?“, war ein Standardspruch meiner Mutter. Die Antwort war einfach: Von dir und Papa.

Dann kam der 1. August 1987, der Tag, der meine Möglichkeiten im Leben dramatisch beeinflussen sollte. Zunichtemachte, dachten die meisten. Aber auch das kam anders. Ausgerechnet mit dem Unfall ergab sich die günstige Fügung für mein Leben, dass ich mich nie um einen dieser langweiligen, spießbürgerlichen Jobs mit dem klassischen Chef, der schlechten Bezahlung und dem üblichen Mobbing bewerben musste. Es gehört zu den Kuriositäten meines Lebens, dass ich nur durch meine Querschnittslähmung Profisportler werden konnte.

Es gibt Menschen, die, weil sie zu viele Talente haben, ihre Möglichkeiten im Leben vertändeln. Sie fangen vieles an und bringen nichts zu Ende. Da hatte ich es besser. Ich stürzte mich auf das Wenige, das ich noch hatte, das ich jedoch unbedingt nutzen wollte: meinen gesunden Menschenverstand und das, was von meinem Körper übrig blieb. Beides erwies sich als erstaunlich lebendig. Nach dem Unfall wurde mir ziemlich schnell klar, was ich zu tun hatte. Die Rückkehr in ein einigermaßen normales Leben, die Rehabilitation, die Quälerei waren anfangs natürlich kein Spaß. Aber als sich die ersten Fortschritte zeigten, als ich den Rollstuhl nach über zwei Jahren verlassen konnte, da erinnerte ich mich wieder an die Ermunterung meiner Mutter: Junge, mach, was dir Spaß macht im Leben! Elf Jahre später beschloss ich, Leistungssportler zu werden. Heute weiß ich: Ein Leben in der Weltspitze macht eine Menge Spaß, selbst wenn man seine Beine nicht mehr spüren kann.

Ich hatte das, was man eine unbeschwerte, glückliche Kindheit nennt. Ich war ein fröhlicher Bub, konnte die Leute um mich herum zum Lachen bringen. Ich spielte am liebsten draußen auf der Straße und war schon als Kind sehr unabhängig, wie meine Mutter sagt. Was wohl heißen soll, dass ich sie mit meinem Bewegungs- und Freiheitsdrang an die Grenzen ihrer Pädagogik brachte und ihr manchmal ziemlich auf die Nerven ging. Big Jim war mein Ideal, ein martialischer Plastikheld, mit Muskelpaketen überall, die dicken Arme in Siegerpose in die Höhe gereckt. Sein durchgedrückter Rücken gefiel mir, was war dagegen schon der Schönling Ken? Wenn man jung ist, will man autonom, stark und selbstbewusst sein und Dinge einfach tun können, ohne die Eltern fragen zu müssen. Was ich schon als Kind in mir spürte, wurde spätestens mit dem Unfall zum wichtigsten Charaktermerkmal: meine Unabhängigkeit. Gerade in den ersten Wochen nach dem Unfall, im Krankenhaus, wurde mir bewusst, wie einsam man sich fühlen kann, wenn man für jeden noch so kleinen Schritt jemanden braucht, der einem hilft, weil man selbst nichts mehr einfach nur so tun kann: Aufstehen, Treppen steigen, Füße hochlegen, pinkeln.

Als Fußgelähmter darf ich diesen platten Wortwitz machen: Die Freiheit des Einzelnen – auf ihr fußt alles im Leben. Das ist zumindest meine Grundmaxime. Mein Gerechtigkeitsempfinden, meine Aversion gegen blinden Gehorsam, meine Abneigung gegen Bevormundung, meine kritische Haltung Autoritäten gegenüber, all das war bei mir bereits in meiner Kindheit angelegt, fragen Sie meine Eltern. Ich wollte mich nicht unterordnen. Sie werden kaum einen Lehrer finden, der mich damals nicht als renitent und aufmüpfig empfunden hat (na gut, ein, zwei mag es gegeben haben, denen ein freier Geist, eine selbständige Denke wichtiger waren als der starre Lehrplan).

Seit der Mittelstufe des Gymnasiums wusste ich, dass ich, anders als mein älterer Bruder Christian, niemals zur Bundeswehr gehen würde. Mein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen ist auf den 31. Juli 1987 datiert. An diesem Tag steckte ich das Kuvert an das Bundesamt für den Zivildienst in die Post. Es ist der Tag, an dem ich mich abends auf jene unglückselige Reise nach Portugal aufmachte, die mein Leben von den Füßen auf den Kopf stellte. Der Tag vor der größten Katastrophe meines Lebens. So sahen es damals alle, vor allem meine Eltern. Keine 24 Stunden, nachdem ich den Brief eingeworfen hatte, in dem ich meinem Land darlegte, warum ich aus Gewissensgründen keine Waffe in die Hand nehmen könne und meine Dienstzeit lieber etwas Sinnvollerem opfern wolle, meinetwegen mich als Zivi um Behinderte zu kümmern. Keine 24 Stunden später war ich selbst behindert, ein Pflegefall, der auf Hilfe angewiesen war.

Bis zum Abitur, der Entlassung in die größtmögliche persönliche Freiheit der Erwachsenenwelt, war es noch ein Jahr, aber ich wollte meine Haltung so früh es geht demonstrieren. Nach der Pfeife von anderen tanzen – niemals! Mit 18 war ich aus der Kirche ausgetreten, es war meine erste Amtshandlung als erwachsener deutscher Staatsbürger, noch bevor ich das erste Mal zur Wahl ging. Im Ohr hatte ich dabei den Religionslehrer, der mir in der Grundschule in Odelzhausen eine Watschn androhte, nur weil ich im Unterricht geschwätzt hatte. Nein, ich bin nicht für streng hierarchische Systeme wie das Militär, die katholische Kirche oder auch den Klinikbetrieb gemacht. Solche Systeme schließen das Selberdenken zu oft aus. Nicht meine Denke vom Leben.

Dass ich ein Mensch bin, der eine eigene, oft unbequeme Meinung hat und deshalb mitunter aneckt, das habe ich von meinen Eltern. Sie haben mich zu einem eigenständigen Menschen mitgeformt, das war und bleibt die große Kunst ihrer Erziehung. Was andere über mich denken, darüber habe ich mir nie viele Gedanken gemacht. Und spätestens in der Klinik, nach meiner Querschnittsdiagnose, hatte ich dafür auch gar keine Zeit mehr. Seit meine Beine gelähmt sind, weiß ich die Freiheit zwischen meinen Ohren noch viel mehr zu schätzen. Nur indem ich nach dem Unfall meine Ratio benutzte, konnte ich den lange ergebnisoffenen Schwebezustand zwischen Lähmung und Fortschritt austarieren, meinen persönlichen Erwartungsdruck bezüglich der maximal erreichbaren Mobilität in Schach halten. Und ich lernte, dass die Fähigkeit, von anderen Hilfe anzunehmen, nicht automatisch den Verlust der Unabhängigkeit bedeuten muss, sondern der Beweis innerer Größe sein kann.

Soweit ich mich zurückerinnere, hatte ich im Umgang mit meiner Behinderung von Anfang an das gute Gefühl: So, wie ich es mache, ist es richtig. Ich bin nicht in Depressionen versunken, ich habe nie gedacht, dass es das schon gewesen sein könnte mit mir. Ich habe mich, trotz angeknackstem Selbstwertgefühl, nie in Gänze in Frage gestellt, nur weil ich keine funktionstüchtigen Beine mehr hatte. Und mein Vater Peter machte mir anfangs immer wieder klar, wozu ich noch selbst in der Lage sein musste. Ich wollte also was werden im Leben, jetzt ein zweites Mal, jetzt aber schnell und erst recht!

Wenn mir heute fremde Menschen begegnen, dann kennen sie – nicht immer, aber immer öfter – Teile meiner Lebensgeschichte, obwohl ich nicht zu den Celebritys gehöre, die von RTL ins Dschungelcamp geschickt werden. Der tragische Unfall, die Querschnittslähmung mit 19, meine Erfolge als Behindertensportler. Die Menschen zeigen sich meistens beeindruckt von meiner Biografie und Lebensleistung und halten mich, das wird in vielen Gesprächen deutlich, entweder für ein medizinisches Wunder oder für einen Masochisten. Dabei ist die Antwort auf ihre verwunderten Blicke ziemlich einfach: Die wundersame Heilung des Michael Teuber hat es nie gegeben. Den unbeugsamen Willen, mich selbst ins Leben zurückzuschubsen, den schon.

„Der Teuber tickt anders“, sagten Ärzte, Betreuer, Mitpatienten in der Unfallklinik Murnau damals während meiner halbjährigen stationären Rehabilitation. Halb aus Respekt, halb aus Verwunderung. Ich nahm ihre Skepsis als Bestätigung auf. Sie erklärten mich für verrückt, wenn ich wieder und wieder auf das Ergometer geschnallt werden wollte, um das letzte Zucken in meinen Beinen herauszukitzeln, um auch die letzte intakte Faser zu retten. Der Begriff „Restfunktion“, der immer wieder fiel, so sperrig und so kalt er sich anfühlen mag, wurde zum Mantra meiner täglichen Übungen. „Bringt doch nichts, Michael, lass gut sein“, sagten sie, die Profis in der Klinik zum Patientenprofi. Die hierarchische Struktur, wie sie zumindest damals in der Klinik in Murnau bestand, wo der Chefarzt einen auf lieben Gott machte und den Patienten zum willenlosen Befehlsempfänger degradierte, das passte mir nicht. Da wurde ich einmal mehr zum renitenten Michi Teuber, der auch als Paraplegiker im Krankenhaus die Verantwortung lieber selbst übernahm. Ein Neurologe gab mir bei der Verabschiedung nach über einem halben Jahr Recht: „Sie tun so, als wären Sie nicht behindert – das könnte die richtige Taktik sein.“ Einmal aus Murnau entlassen, kehrte ich so schnell nicht wieder dorthin zurück.

Ich habe viele der schmerzhaften Erinnerungen lange verdrängt. Mit Dingen, die nicht zu ändern sind, vergeude ich normalerweise keine Energie. Hätte, wenn und aber – so ticke ich nicht. Ich bin heute Hochleistungssportler, ich schaue nur nach vorne. Weinerlichkeit und Gefühlsduselei sind mir fremd. Lieber Leistung und Analyse statt Gefühle, die ich verdrängen musste, um ein neues Leben beginnen zu können. Angesichts der Aufgabe, meine motorischen Unzulänglichkeiten in den Griff zu bekommen, verhielt ich mich schon in den langen Jahren der Rehabilitation wie ein Leistungsportler. Und bis heute begegne ich mir selbst im alltäglichen Leben wie ein Athlet vor einem wichtigen Wettkampf: fokussiert, ehrgeizig, egoistisch. Das ist ein heikles Unterfangen, denn das Leben ist kein Ego-Shooter-Game, in dem es nur um einen selbst geht, die eigene Befindlichkeit, die permanente Selbstoptimierung. Vor allem dann nicht, wenn man ein Kind hat und eine Familie, für die man da sein will.

Im Rahmen der Erinnerungsarbeit für dieses Buch bin ich zu den entscheidenden Weggabelungen und Emotionen meines Lebens zurückmarschiert – ja, ich kann wieder gehen, wenn auch etwas stacksig und auch nur mit Fußschienen. Weggabelungen, die den Menschen Michael Teuber spürbar machen sollen, vor und nach dieser existenziellen Krise des Unfalls und seiner Folgen. Sich selbst spüren zu können, darum geht es doch im Leben. Für jeden von uns und gerade, wenn man gelähmt ist. Ich habe den Unfall nicht gebraucht, um eine Lebensaufgabe zu finden. Aber der Unfall hat mir mein Leben selbst, mein Überleben zur größten Aufgabe gemacht. In dieser Krise entdeckte ich eine Kraft in mir, die ich anzapfen und für mich nutzbar machen konnte. Seitdem bin ich der Athlet meines Lebens. Von diesem Weg in dieses Leben will ich Ihnen hier erzählen.

P.S.: Mein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissengründen wurde nicht mehr bearbeitet. Nach meinem Verkehrsunfall rief mein Vater das zuständige Kreiswehrersatzamt an, um den Beamten mitzuteilen, dass der Antrag wohl hinfällig sei, jetzt, da sein Sohn, Michael Teuber, im Rollstuhl sitze. Junge Männer mit einem Schwerbehindertenausweis und einem eingetragenen Behinderungsgrad von 100 Prozent, waren – logischer Weise – als „untauglich“ von der Wehrpflicht freigestellt. Dass dieser junger Mann schon bald Profisportler werden wollte, der das Zeug zum Paralympics-Sieger hatte, nun, wie hätte Peter das dem Beamten einigermaßen glaubhaft erklären sollen ….

2 Der 1. August 1987, 13.31 Uhr. Ende einer Jugend

Der Tag, der mein Leben in zwei ungleiche Hälften trennt, beginnt bereits in der Nacht davor. Der 31. Juli 1987 ist ein wunderschöner Sommertag und nichts deutet darauf hin, dass 24 Stunden später nichts mehr so sein wird wie zuvor. Am Morgen gibt es Zeugnisse, das Abitur ist nach Ende der 12. Klasse zur Hälfte in der Tasche. Gerade in meinen Leistungskursfächern Mathe und Kunst muss ich mir keine Sorgen machen. Am Abend ist bei Familie Teuber in Odelzhausen eine große Geburtstagsfeier geplant: Opa August, der nicht Gustl, sondern Fred genannt werden will, feiert seinen 75. Geburtstag. Ich habe andere Pläne. Mit Kumpel Daniel und dessen Freundin Susanne will ich zum Brandungssurfen nach Guincho in Portugal, dem berühmten Surfspot unweit von Lissabon. Von Odelzhausen bis zum Atlantik sind es knapp 2500 Kilometer, deshalb wollen wir noch in der Nacht aufbrechen. Wie man das eben so macht, wenn man keine Zeit zu verlieren hat und den Ferienstau umgehen will.

Unsere Eltern hatten im Prinzip nichts dagegen, obwohl Susanne noch nicht volljährig war und Daniel, 18, und ich noch nicht lange im Besitz eines Führerscheins. Mir den Trip ausreden zu wollen, wäre auch denkbar unglaubwürdig gewesen, war meine Mutter doch im selben Alter, also mit 19 Jahren, nach England abgehauen, um dort für ein Jahr als Au-pair zu arbeiten. Sie versuchten es erst gar nicht. Wir beluden Daniels weißen Golf GTI mit Segeltaschen voller Klamotten, Campingutensilien, Segeln, Masten und Gabelbäumen, ein Riesengewurschtel. Zuletzt schnallten wir meine Kunst-Facharbeit auf das Autodach: mein selbst gebautes Surfbrett. Ein Unikat, mein ganzer Stolz! Auch deshalb konnte ich die Abreise kaum erwarten. In der Nacht hatte ich von meinem Jungfernritt mit dem eigenen Brett auf den langen, harten Wellen im offenen Atlantik geträumt. Wir wollten die ganzen Sommerferien bleiben, sechs Wochen lang, noch einmal die Unbekümmertheit der Jugend in vollen Zügen genießen, die mit dem Abi vorbei sein würde. Ich war voller Vorfreude auf ein großes Abenteuer in meinem Leben, das sich schon bald in einen perfekten Albtraum verwandeln sollte.

Das Surfen ist bei Teubers Familienpassion. Vater Peter war schon als junger Mann Segler und später ein leidenschaftlicher Windsurfer der ersten Stunde, mein Bruder Christian und ich taten es ihm gleich. Mit zehn stand ich das erste Mal am Münchner Feringasee auf einem Brett. Zu Weihnachten hatte ich mir das Buch „Windsurfen lernen“ gewünscht, um mir die theoretischen Grundkenntnisse anzueignen. Typisch Michi – wenn schon, dann systematisch und von der Pike auf. Im darauffolgenden Frühjahr mein Jungfernritt. Ich machte auf Anhieb eine ganz ordentliche Figur auf dem Brett, wenn man einmal davon absah, dass ich abtrieb und der Wind mich auf den See hinaustrug. Weit draußen auf dem See aber drehte der Wind wieder und trug mich überraschend ans Ufer zurück. Mein erster Tag auf dem Brett war auch viel Anfängerglück, der Beginn meiner heilen Sonnyboy-Welt. Für den Anfang taugten uns die Seen in der Heimat, in den Schulferien suchte sich die Familie jedes Jahr neue Surfspots: Elba, Sardinien, Korsika, die Biskaya, die Etangs in Südfrankreich.

Als es auf das Abitur zuging, eiferte ich meinem eineinhalb Jahre älteren Bruder nach und baute im Kunst-Leistungskurs mein eigenes Surfbrett. Christian hatte für seines 14 Punkte bekommen. Der große Bruder – für mich in vielerlei Hinsicht ein Vorbild, eine Schablone für die Spuren, die ich selbst einmal im Leben hinterlassen wollte. Ein weiterer Held meiner Jugend war Sigi Pertramer, Chef der Firma “Lipsticks” in Dachau, einer Kultschmiede für handgefertigte Surfbretter. Nach Dienstschluss, wenn die Werkstatt frei war, weihten mich dieser bayerische Surfgott und sein amerikanischer Shaper Chris in die hohe Kunst des Board-Baus ein. Ich tauchte ein in die Tiefen der Werkstofftechnik und lernte den Unterschied zwischen Epoxyd- und Polyesterharz und die Vorteile eines Styrodur-, Styrofoam- oder Styroporkerns kennen. Vor allem schaute ich mir etliche ihrer Kniffe für eine harmonische Bug- und Heckaufbiegung ab, die sogenannte Scoop-Rocker-Linie für die perfekten Fahr- und Gleiteigenschaften. Wer sein Brett „vershapt“, der hat nichts kapiert, war Sigis Standardspruch. Ich wollte ihn nicht enttäuschen. Ich fertigte eine technische Skizze an, trug mithilfe einer Schablone die Outline auf den Rohling aus PU-Hartschaum auf und sägte die spätere Umrisslinie des Boards aus. Dann versuchte ich mich am Shapen, der harmonischen Abrundung von Kanten auf der Oberseite und der perfekten Formung des Unterwasserschiffs mit den scharfen Abrisskanten. Das war die Pflicht. Sollte das Brett aber zur Legende taugen, musste das Air-Brush-Design große Kunst werden. Ich ließ mich vom abstrakten Bild eines Fischs in den Farben grün und orange inspirieren, das bei uns zu Hause in der Küche hing. Das Design war für mich der Höhepunkt der Arbeit, die Verführung des Surfens schlechthin. Auf den fertig geshapten und designten PU-Kern brachte ich die Haut aus Polyester-Glasfaser-Laminat auf. Das Brett war rechtzeitig fertig, um es in den Ferien in Portugal einem ersten Praxistest unterziehen zu können. Danach wollte ich es bei meinem Kunstlehrer als Facharbeit einreichen. Dass es nach sechs Wochen Wellen, Salz und UV-Strahlung nicht mehr ganz taufrisch aussehen würde, nahm ich in Kauf, mehr noch, die Spuren des Ozeans würden es erst richtig adeln. Mit dem Brett wollte ich durch die Wogen des Abiturs und des Lebens reiten. Es kam anders.

Daniel und Susanne holten mich gegen 22 Uhr zu Hause ab, und sobald wir das Brett auf dem Autodach festgezurrt hatten, brachen wir auf. Daniel saß am Steuer, er wolle den ersten Teil der Strecke übernehmen. Wie immer hatte er die Rückenlehne des Fahrersitzes weit zurückgestellt. Er lag mehr im Auto als dass er saß, was für uns völlig in Ordnung war. Wir kannten es nicht anders. Mein Vater Peter war irritiert, er sagte zu Daniel: „Wie sitzt denn du am Steuer? Da pennst du doch ein!“ Daniel reagierte trocken: „So fahr’ ich immer!“ Die Route stand fest: Über Bordeaux und Biarritz nach Nordspanien und dann ab nach Guincho, dem westlichsten Punkt Europas. Daniel und ich wollten uns alle drei Stunden mit dem Fahren abwechseln. Susanne durfte noch nicht. Über Nacht waren wir gut vorangekommen, unsere Taktik, dem dichten Ferienverkehr vorauszufahren, war aufgegangen. Gegen 12 Uhr mittags am nächsten Tag, dem 1. August 1987, nach einem guten Drittel der Strecke, legten wir bei Clermont-Ferrand eine Kaffeepause ein. Daniel und ich diskutierten eine Weile, wer weiterfahren sollte. Daniel hatte das Steuer keine Stunde vor der Pause übernommen. Er sei nicht müde, sagte er, außerdem kenne er die Strecke gut, er sei mit der Familie in den Ferien schon öfter hier gewesen. Kurzum: „Ich fahre!“

Von Clermont-Ferrand führt die einspurige Landstraße D 1089 hinauf nach Tulle, mitten durch das französische Zentralmassiv. Links und rechts Felder, vereinzelt Schafe, im Hintergrund die mächtigen Schatten der Gebirgszüge. Wir sind seit gut einer Stunde unterwegs, ich schaue aus dem Fenster, döse vor mich hin, schließe die Augen, den Kopf voller Bilder. Der Michi am Strand. Der Michi auf seinem Board. Der Michi und das Meer. Plötzlich, ich versuche gerade, auf dem Beifahrersitz eine bequemere Schlafposition zu finden, bekommt unser Golf einen gewaltigen Schlag ab, so als hätte uns ein Lastwagen von der Seite gerammt. Es ist ein ohrenbetäubendes Rattern und Kratzen. Ich bin auf der Stelle hellwach. Etwa drei Kilometer vor Tulle kommt Daniel mit dem Auto von der Landstraße ab und fährt mit etwa 100 km/h in einen steil abfallenden Graben hinein. Er versucht zu bremsen und den Wagen wieder aus dem Graben herauszumanövrieren. Aber durch die Schräglage ist der Wagen, der überwiegend auf den beiden rechten Reifen aufliegt, kaum noch zu steuern. Auch ein deutliches Abbremsen gelingt nicht. Der Golf kracht, das wissen wir heute, mit einer Geschwindigkeit von etwa 70 Stundenkilometern gegen ein Abflussrohr, das sich uns in der ganzen Breite des Grabens in den Weg stellt. Ein lauter, dumpfer, knarziger Knall. So klingt es, wenn Metall auf Beton aufschlägt und zerbirst. Das Abwasserrohr ist so massiv, dass es nicht nachgibt. Hat es überhaupt einen Kratzer abbekommen? Die Gepäckstücke, die Zelte schießen katapultartig durch den Innenraum des Wagens, der Dachträger mit den Brettern und Masten fliegt etwa 20 Meter weiter in den Graben hinein, der Golf schiebt sich zusammen wie der Balg einer Ziehharmonika, nur dass der Sound ein anderer ist. Die Fahrzeugfront ist kaum noch als solche zu erkennen, gerade auf der Beifahrerseite hat sich der Wagen, durch die Wucht des Aufpralls, regelrecht um das Rohr gewickelt. Der Ticker meines Lebens notiert: Samstag, 1. August 1987, 13.31 Uhr, drei Kilometer vor Tulle, einer vergessenen Kleinstadt mitten in Frankreich, in der François Hollande im Gemeinderat sitzt, meteorologisch betrachtet ein perfekter Sommertag.

Stille.

Wohl nur ein paar Sekunden. Aber gefühlt? Zeit und Raum spielen in diesem Moment meines Lebens keine Rolle. Sie lösen sich auf. Die Stille nach einem solchen Knall ist ohrenbetäubend. Durch den Aufprall auf das Betonrohr bin ich mit dem Kopf ungebremst auf dem Armaturenbrett aufgeschlagen. Wegen der Schräglage des Autos im Graben sitze ich auf der Beifahrerseite in der Falle. Ich bin im Schock und gleichzeitig hellwach. Susanne, hinten im Auto, wird panisch, das bekomme ich sofort mit. Aus dem Kühler steigt Rauch auf, sie hat Angst, dass das Auto gleich zu brennen beginnt und explodieren könnte. Sie brüllt: „Los, raus, raus, raus!“ Daniel öffnet die Fahrertür und verlässt als Erster das Auto, Susanne stürzt von hinten über den Fahrersitz aus dem Wagen. Beide laufen hektisch 20, 30, vielleicht 40 Meter im Graben vom Auto weg nach vorne. Dann bleiben sie stehen. Einer fehlt. Langsam drehen sich beide um, schauen sich an, schauen zum Auto und realisieren, dass ich nicht mit gelaufen bin. Dass ich noch immer im Wagen sitze. Allein. Ich bin nicht weg oder bewusstlos. Ich sehe die beiden in einiger Entfernung vor dem Auto stehen als säße ich im Kino und schaute, umnebelt vom Rauch des Motors, durch die Reste einer Fensterscheibe auf eine Leinwand, die zwei Menschen zeigt, in deren Gesichter sich das Entsetzen spiegelt. Ich selbst bin immer noch ruhig, fast friedlich, als gehe mich das alles nichts an. Zum Glück, die beiden Freunde sind gerettet. Erst langsam begreife ich, was passiert ist. Was ist mit mir? Warum sitze ich hier noch rum? Meine Gedanken führen Selbstgespräche: Warum bin ich immer noch im Auto? Komm Michi, steig aus! Was ist los mit dir? Was ist dein Problem? Raus hier! KOMM SCHOOOON!!!

Pause.

Es geht nicht. Warum, verstehe ich in diesem Augenblick nicht. Seelenruhig zwicke ich mich an den Armen und in die Backen. Bin mir plötzlich nicht mehr ganz so sicher: Lebe ich noch? Die Sekunden im Auto, als ich Daniel und Susanne erwartungsvoll anblicke, sind bis heute gleichzeitig die klarsten, die einsamsten, die lautesten Sekunden meines Lebens. Ich kann nicht raus, ich bin eingequetscht, ich fühle nichts mehr. Susanne kommt zum Auto zurückgelaufen. Sie brüllt: „Michi, komm’ raus! Bitte!“ Aber Michi kommt nicht raus. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann meine Beine nicht bewegen, denke ich. Habe ich es ihr auch so gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Susanne reagiert sofort. Sie will mich beruhigen, obwohl sie selbst im Adrenalinrausch ist. „Du hast dir wahrscheinlich die Beine gebrochen“, sagt sie. Sagen ihre angsterfüllten Augen das auch? Ich schaue an mir herab, meine Beine sind im Fußraum kaum noch zu sehen. Das eingedrückte Blech des Wagens hat sie mit der Sporttasche, die dort einmal zwischen meinen Beinen lag, merkwürdig miteinander verkeilt. Werde ich jetzt verschluckt von einem weißen Golf GTI?

Leben heißt auch, sich im Griff zu haben. Ich habe nichts mehr im Griff. Das Adrenalin schießt ein, ich verliere die Kontrolle. In diesen wichtigsten Minuten meines Lebens. Ich werte das so dramatisch, weil ich dem Tod wohl nie wieder so nahe kommen werde, ohne tatsächlich sterben zu müssen. Und ich hänge am Leben. Ich bin jetzt nur noch der Passagier im eigenen Körper. Ein surreales Melodram mit mir in der Hauptrolle und als einzigem Zuschauer: Ich schaue mir selbst beim Sterben zu. Oder was auch immer gleich passieren wird. Ich merke, dass ich das ganze Ausmaß der Situation nicht begreifen darf, sonst brächte es mich um. Das ganze existenzielle Notprogramm, dass die Natur in uns eingerichtet hat, wenn es um Leben und Tod geht, wird in mir hochgefahren: Schockstarre, Hormonausschüttung, Abspaltung, Rausch und Leere. Alles passiert unmittelbar, alles muss sofort wieder verdrängt werden. Dabei bin ich doch Kopfmensch, rational bis in die Haarspitzen. Ich versuche mir selbst die Faktenlage nüchtern zu erklären. Mein Kopfkino gerät ins Stottern: „Ich spüre meine Beine nicht!“ „Ich spüre meine Beine nicht!“ „ICH SPÜRE MEINE BEINE NICHT!“ Susanne beugt sich durch die Beifahrertür zu mir ins Auto. Wir reden banales Zeug und gleichzeitig wissen wir, dass etwas Schlimmes passiert sein muss.

Wie sich später herausstellt, ist Daniel auf kerzengerader Strecke übermüdet in einen Sekundenschlaf gefallen. Der Wagen ist von der Straße abgekommen und im Graben auf ein Betonabflussrohr geprallt. Es ist das einzige Rohr im Umfeld von 20 Kilometern.

Die sichtbaren Verletzungen sind überschaubar. Susanne, die hinten im Wagen saß, kommt mit dem Schrecken davon. Daniel hat einen Schlag aufs Knie und auf sein Handgelenk abbekommen, gebrochen ist nichts. Er war nicht angeschnallt, sagt er später, und wer kann schon mit Sicherheit sagen, ob seine spezielle Sitzposition ihm nicht – welche Ironie – das Leben gerettet hat. Dass ich angeschnallt war, hat mir auf der Beifahrerseite in jedem Fall das Leben gerettet. Ich wäre mit dem Kopf voraus durch die Frontscheibe geflogen. Das Brillenhämatom im Gesicht wird verheilen, der durch den Aufschlag auf den Armaturen verursachte Jochbeinbruch wird mich beim Blick in den Spiegel ein Leben lang an diesen Tag erinnern. Meine Physiognomie hat sich durch den Unfall unwiederbringlich verändert. Mein Gesicht, das nach dem Unfall eine lila-gelbe Färbung annahm, wirkt nicht mehr weich und rund, vielmehr knochig und flach, der Bereich zwischen Augen und Wangenknochen ist auf der linken Seite eingedellt.

Mit Daniels Hilfe kann Susanne die Beifahrertüre öffnen. Sie ahnt bereits, dass die sichtbaren Verletzungen nicht die entscheidenden sind. Der Unfall hat einen Stau auf der D 1089 verursacht. Die Menschen springen aus ihren Autos und kommen direkt auf uns zugelaufen. Zehn, fünfzehn Leute umringen in kürzester Zeit den weißen Golf mit dem Dachauer Kennzeichen. Ein Golf, der nicht mehr als solcher zu erkennen ist. Unter den Passanten ist ein Arzt aus dem Krankenhaus in Tulle, er saß im zweiten Auto hinter uns und war auf dem Weg zur Arbeit. Jetzt steht er neben mir, spricht mich auf Englisch an, ich sage ihm, dass ich mich nicht befreien, dass ich meine Beine nicht bewegen kann. Dass ich meine Beine nicht mehr spüre. Er begreift die Situation sofort. „Lasst die Finger von ihm“, herrscht er die Umstehenden an, die eine Traube um unser Fahrzeug bilden. „Er hat höchst wahrscheinlich etwas an der Wirbelsäule!“ Kurze Pause. Wirbelsäule – ich höre das Wort, doch ich überhöre, was er damit sagen will.

In der Sekunde des Unfalls mochte die Zeit still gestanden haben, jetzt verfliegt sie geradezu. Die Erstversorgung klappt reibungslos. Es dauert vielleicht zehn Minuten, bis der Krankenwagen kommt, den der Arzt aus Tulle mit seinem Pager gerufen hat. Gleich vier Rettungssanitäter kümmern sich rührend um mich. Acht Hände greifen vorsichtig unter Rücken und Beine, um mich so schonend wie möglich aus dem Auto zu hieven. Mein Glück, dass die Beifahrertür offen ist und ich nicht aus dem Fahrzeug rausgeschnitten werden muss. Ich werde auf eine Druckmatratze gelegt, die Sanitäter pumpen sie mit Luft auf und fixieren meinen Körper so, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Wichtig ist jetzt vor allem, dass die Verletzung, was auch immer es sein mag, nicht durch ruckartige Bewegungen noch weiter verschlimmert wird. Im Krankenwagen schneiden die Notärzte meine Hose auf, legen mir einen Zugang für einen Tropf, die Infusion soll eine Embolie verhindern, gleichzeitig tropfen Schmerz- und Beruhigungsmittel in meinen Körper hinein. Wir warten auf den Hubschrauber, er soll mich in die Universitätsklinik nach Limoges bringen. 20 Minuten später landet er auf dem offenen Feld.

Von hier an trennen sich die Wege der drei ziemlich besten Freunde, die einen unvergesslichen Sommer in Portugal verbringen, ein letztes Mal die Leichtigkeit des Seins genießen wollten. Sie sind bis Frankreich gekommen, aber mit Savoir-vivre hat das nichts zu tun. Während der Hubschrauber mich ins 90 Kilometer entfernte Limoges fliegt, nimmt der Arzt Daniel und Susanne mit in die Notaufnahme seines Krankenhauses nach Tulle. Er übernimmt die Kontrolluntersuchungen selbst, will sicher gehen, dass die beiden keine inneren Verletzungen erlitten haben, dass ihnen wirklich weiter nichts fehlt, und bietet ihnen an, die Nacht bei ihm zu Hause zu verbringen. Daniel und Susanne nehmen das Angebot an. Sie sind gerettet.

Eine halbe Stunde etwa dauert der Flug von der Unfallstelle nach Limoges. Glaube ich. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ja, mir ist dieser Unfall passiert. Aber habe ich den Unfall tatsächlich so erlebt, wie er passiert ist? Oder reime ich mir heute den Ablauf zusammen, weil damals meine Sinne im existenziellen Hormonrausch verrücktspielten? Was habe ich verdrängt? Was weiß ich noch selbst, was haben andere erzählt? Welche Erinnerungen sind wahrhaftig nach der langen Zeit?

Wenn man sich den Ort für einen lebensgefährlichen Verkehrsunfall aussuchen könnte, dann würde ich die Landstraße D 1089 nach Tulle sehr empfehlen. Schon allein deshalb, weil die nahe gelegene neurochirurgische Klinik in Limoges einen exzellenten Ruf genießt und dafür bekannt ist, mit modernsten Operationstechniken Leben retten zu können. Das alles weiß ich damals natürlich nicht, aber im Nachhinein erweist sich der Unfallort als großer Glücksfall, der mein weiteres Leben maßgeblich beeinflussen sollte. Nach der Landung werde ich durch die Schleuse der Notaufnahme gerollt. Wie man es von der TV-Serie Emergency Room kennt, steht ein halbes Dutzend Ärzte und Krankenschwestern Spalier, um sich sofort um mich zu kümmern. Eine erste Befragung, die kaum noch Zweifel an der Schwere meiner Verletzungen offen lässt, eine Röntgenaufnahme, die Gewissheit bringt, danach sofort in den OP. Ich bin für die Ärzte eine Art Modellpatient: Ein junger deutscher Tourist mit einer schweren Rückenmarksverletzung – an dem zeigen wir jetzt mal, was wir hier so alles können. Heute weiß ich, dass die Franzosen eine Operation an mir vorgenommen haben, an die sich in Deutschland in den 1980er Jahren niemand herangewagt hätte. Man hätte mich nicht operiert, sondern den Bruch an der Wirbelsäule erst einmal ausheilen lassen. In Limoges, neben Paris eines der neurochirurgischen Zentren Frankreichs, ist das anders. Mein Operateur, Chefarzt Dr. Szapiro, Anfang 40, charmant, charismatisch, hat keinerlei Bedenken, einen „frischen“ Querschnitt aufzuschneiden. Über acht Stunden dauert der Eingriff an diesem schwülheißen späten Augustnachmittag, bei dem er mit acht Schrauben eine Titanplatte an meinen fünf Lendenwirbeln verschraubt. Dr. Szapiro, kein „Gott in Weiß“, sondern für mich der Retter, dem ich für den Rest meines Lebens dankbar sein werde. Ein unprätentiöser Fachmann, der seiner Freude und seinem Stolz über die schwierige, aber gelungene Operation selbstbewusst Ausdruck verleiht.

„Wir haben das Beste für Ihren Sohn getan“, sagt Dr. Szapiro zu meiner Mutter, die inzwischen an meinem Krankenbett im Zimmer 416 auf der vierten Etage der neurologischen Station wachte, während ich mit einer Batterie von Schmerz- und Beruhigungsmitteln ruhiggestellt wurde. Die Diagnose ist jedoch katastrophal. Im Medizinerlatein: Luxationsfraktur des zweiten und dritten Lendenwirbels, Knochensplitter im Rückenmark, Funktionsverlust der unteren Gliedmaßen. Inkomplette Querschnittslähmung. Auf gut Deutsch: Durch den Bruch der Lendenwirbel und die Quetschung des Rückenmarks Lähmung von der Hüfte abwärts. Das Horrorszenario am Horizont: ein Leben im Rollstuhl. Das sind die neuen Realitäten des Michael Teuber seit diesem 1. August 1987, 13.31 Uhr MEZ. Es mag bitter und zynisch klingen, aber ausgerechnet ein Abflussrohr beendet die viel zu kurze erste Hälfte meines Lebens. Das, was für den zweiten Teil noch übrig sein soll, liegt in Trümmern.