19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

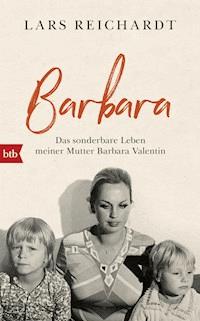

Die Biografie einer außergewöhnlichen Frau, erzählt von ihrem Sohn Lars Reichardt.

Sie führte ein ungewöhnliches, ein facettenreiches Leben: Barbara Valentin, deren Karriere als schauspielerndes »Busenwunder« begonnen hatte, erfand sich in der Folge gleich mehrfach neu. Sie gehörte schon bald zur berühmt gewordenen Münchner Schickeria der 1960er und 1970er Jahre und unter Rainer Werner Fassbinder gelang ihr schließlich der Wechsel vom Boulevard ins seriöse Fach. Berühmt wurde darüber hinaus auch ihre jahrelange Freundschaft mit Freddie Mercury. In den 1990er Jahren geriet Barbaras Leben jedoch zunehmend aus den Fugen, bevor sie 2002 mit kaum mehr als 60 Jahren verstarb.

Ihr Sohn, der Journalist Lars Reichardt, begibt sich auf eine Spurensuche und verwebt das spektakuläre, schnelle und rauschhafte Leben seiner Mutter geschickt mit eigenen Gedanken zu seiner ungewöhnlichen Familienkonstellation sowie zahlreichen Ereignissen der Zeitgeschichte. Das intime Buch eines Sohnes über seine Mutter und ein sehr persönliches Porträt einer besonderen Frau.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Buch

Sie führte ein ungewöhnliches, ein facettenreiches Leben: Barbara Valentin, deren Karriere als schauspielerndes »Busenwunder« begonnen hatte, erfand sich in der Folge gleich mehrfach neu. Sie gehörte schon bald zur berühmt gewordenen Münchner Schickeria der 1960er und 1970er Jahre und unter Rainer Werner Fassbinder gelang ihr schließlich der Wechsel vom Boulevard ins seriöse Fach. Berühmt wurde darüber hinaus auch ihre jahrelange Freundschaft mit Freddie Mercury. In den 1990er Jahren geriet Barbaras Leben jedoch zunehmend aus den Fugen, bevor sie 2002 mit kaum mehr als 60 Jahren verstarb.

Ihr Sohn, der Journalist Lars Reichardt, begibt sich auf eine Spurensuche und verwebt das spektakuläre, schnelle und rauschhafte Leben seiner Mutter geschickt mit eigenen Gedanken zu seiner ungewöhnlichen Familienkonstellation sowie zahlreichen Ereignissen der Zeitgeschichte. Das intime Buch eines Sohnes über seine Mutter und ein sehr persönliches Porträt einer besonderen Frau.

Autor

LARS REICHARDT, Jahrgang 1963, studierte Philosophie und arbeitet heute in der Textredaktion des Magazins der Süddeutschen Zeitung. Lars Reichardt lebt in München.

Lars Reichardt

Barbara

Das sonderbare Lebenmeiner Mutter Barbara Valentin

Für Minki, Linda, Rosy, Katinka und Moritz

Inhalt

Vorwort

1. Tränen

2. Autos

3. Männer

4. Erinnerungen eines Liebhabers

5. Busenwunder

6. Schluss mit Busenwunder

7. Unvollendete Memoiren

8. Vor der Kamera

9. Schickeria

10. Wohnzimmer

11. Schwulenmutter

12. Auf Droge

13. Peinlichkeiten

14. Gary Cooper

15. Schuld

16. Stiefvater

17. Wachkoma

18. Abschied

Vorwort

Als Philip, ein Freund – auch er Journalist so wie ich –, im Begriff war, eine Biografie über seinen Vater zu schreiben, gleich nach dessen Tod, erzählte ihm ein Psychologe, die meisten Kinder würden viel zu früh über ihre Eltern schreiben. Interessant werde es erst mit dem Abstand von Jahren. Doch wie präsent sind die Eltern dann noch? Oder klärt sich der Blick irgendwann? Hoffentlich tut er das.

Dieses Buch entstand lange nach dem Tod meiner Mutter. Ich hätte es nicht anders schreiben können.

Schreiben wirke heilend nach dem Tod eines nahen Menschen, heißt es. In jedem Fall verändert sich die Erinnerung mit dem Schreiben. Das Bild meiner Mutter hat sich verändert. Je mehr ich über sie erfuhr, desto milder wurde mein Blick. Wer sie war, was sie im Innersten ausmachte und warum ihr Leben so sonderbar verlaufen ist, kann ich auch nach Jahren der Recherche nur versuchen zu erraten.

1. Tränen

Frühling 2009

Ich schnarche. Ich schnarche und habe kleinere Atemaussetzer während des Schlafs. Mein Homöopath hat mir dagegen Lakadinum C 200 verschrieben. Schlafapnoe sei ein Symptom, das typischerweise auf eine gestörte Beziehung zur Mutter hinweise, und Lakadinum die Mama-Medizin schlechthin. Ob ich mich als Kind vernachlässigt oder ungeliebt gefühlt hätte?

Alfred, den Homöopathen, lernte ich vor Jahren in einem Schwangerschaftskurs kennen. Wir waren beide werdende Väter und sollten uns gedanklich einmal in die Lage unserer Partnerinnen versetzen. Alfred erzählte, dass es ihm sogar gelänge, sich vorzustellen, durch eine imaginäre Vagina ein- und auszuatmen. Ich dachte erst, der Typ spinnt ja völlig. Meine Frau mochte ihn gleich. Seine Mittel dürften laut klassischer Medizin gar nicht wirken, aber es sah schon einige Male so aus, als ob sie es taten. Ich verstehe immer noch nicht, was er eigentlich macht, woran er glaubt, wie das funktionieren soll, aber ich habe seine kleinen Kügelchen genommen, als er sie mir verschrieben hat.

Barbara war keine Parademutter, ganz sicher nicht. Als Kind musste ich mir oft neugierige Nachfragen der Mütter meiner Freunde gefallen lassen, von klein auf: »Wie geht es denn deiner Mutter, Lars? Arbeitet Sie immer noch so viel? … Ach, da hast du sie ja so lange schon nicht mehr gesehen!«

Andere Kinder hatten dagegen normale Mütter zu Hause: Hausfrauen, Sekretärinnen, Lehrerinnen, Krankenschwestern. Barbara war immer etwas anderes, das gaben mir die Mütter meiner Freunde stets zu verstehen. Busenwunder sind schlechte Mütter – das schwang immer mit, und oft genug konnte ich auch Neid heraushören. In dem Münchner Vorort, in dem ich aufwuchs, war Barbara Anfang der siebziger Jahre jedenfalls das Kleinstadtgespräch.

Sie selbst störte das nie, war sie es doch schon früh gewohnt gewesen, im Mittelpunkt zu stehen. Sie hielt das selbst dann noch für selbstverständlich, als sie schon lange nicht mehr wirklich im Mittelpunkt stand. Meine Mutter besaß eine ungeheure Präsenz und ein einnehmendes Wesen und konnte äußerst charmant sein – wenn sie wollte. Sie ging auf Menschen zu und nahm sie im Nu für sich ein. Damals. Sie ließ sich nichts gefallen. Von niemandem, auch später nicht, als sie längst nicht mehr bewundert wurde.

Wer Barbara einmal persönlich kennenlernte, vergaß sie jedenfalls nicht mehr – egal, ob man sie nun mochte oder nicht.

Dem Lakadinum C 200 zum Trotz habe ich mich eigentlich immer von ihr geliebt gefühlt. Der Sohn war nicht eifersüchtig auf die Männer seiner Mutter. Sie gab mir das Gefühl, für mich da zu sein, selbst wenn sie nicht bei mir war.

Sie verwöhnte mich nach Strich und Faden: Spielzeugindianer, ein Tretrennauto, ein neues Fahrrad, alles kein Problem, solange sie Geld hatte – und das hatte sie während meiner gesamten Kindheit.

Natürlich beruhigte sie damit ihr schlechtes Gewissen. Oft war sie wegen irgendwelcher Dreharbeiten für Monate von mir und meiner vier Jahre jüngeren Halbschwester Nicola-Babette, genannt Minki, getrennt. Auch bezeichnend: Den Spitznamen hat ihr ein Kindermädchen verpasst, nicht jemand aus ihrer Familie, nicht ihre Mutter.

Nach der Scheidung von ihrem zweiten Ehemann blieben wir Kinder auch erst mal beide beim Vater. Wieder verließ sie uns. Ja, Minki fühlte sich vernachlässigt, noch heute tut sie das. Ich eher weniger. Vielleicht wirkten die Geschenke bei mir besser, vielleicht war ich auch nur bereits alt genug, um einigermaßen zu verstehen, dass sie ja nicht uns Kinder verlassen wollte, sondern ihren Mann.

Ich schnarche trotzdem. Meine Mutter ist im Frühling 2009 seit sieben Jahren tot, und mein Homöopath behauptet, ich schnarche, weil sie mich vernachlässigt hätte.

Das Nachdenken über die Eltern hört wohl nie auf.

»Schreib das auf!«

Mit diesem Satz liegt mir Robert seit Barbaras Tod im Jahr 2002 in den Ohren. Robert ist ein Freund, ein Kollege. Er war mein erster Textchef, als ich nach dem Studium mit dem Journalismus begann, einer, auf dessen Geschmack und Urteil über Geschichten ich bis heute vertraue. »Sonst tut es ein anderer«, sagt Robert. »Die Geschichte ist zu gut. Sex, Drugs, Rock ’n’ Roll. Du bist Journalist. Du bist ihr Sohn. Musst du machen.« – »Ja, und genau weil ich ihr Sohn bin, möchte ich diese Geschichten nicht breittreten.« Ein Dialog, der sich jahrelang wiederholt. Erzähle ich Robert von irgendeinem Problem oder schlechter Laune, sagt er: »Ärger dich nicht. Schreib endlich das Buch.«

Wie soll das überhaupt gehen? Ein Buch über jemanden, dessen Leben in der Öffentlichkeit einen selbst nie interessiert hat, dessen Tod einen selbst immer noch schmerzt. Barbaras Bekannte und Freunde haben mich größtenteils nie interessiert. Und dann die Drogengeschichte – wie soll ich die in Worte fassen?

Ich weiß zu wenig, immer noch. Von ihr und auch von Drogen. Ich habe keine Lust darauf, das aufzuwärmen. Aber über Barbara schreiben zu wollen, ohne ihre dunklen Seiten zu erwähnen, das haut nicht hin. Es ist eines der zentralen Puzzleteile, ohne das ihr Bild unvollständig bliebe. Keine Ahnung, wie man das angehen sollte. Fachlich und psychisch. Vielleicht so, wie Carlo Feltrinelli, der Sohn des italienischen Verlegers Giangiacomo Feltrinelli, von dem er nie persönlich erfahren hatte, wie sehr dieser in die linke Terrorszene involviert war. Seinen Vater lernte Carlo im Wesentlichen erst nach dessen Tod aus Erzählungen von Freunden und Polizeiberichten kennen. Ich durfte ihn einmal interviewen. Er erzählte mir, was für eine ungeahnte psychische Belastung das Schreiben über seinen Vater für ihn bedeutete und dass er bei der Buchveröffentlichung eigentlich schon nicht mehr drüber reden wollte. »Senior Service« hat er die postume Biografie seines Vaters nach dessen bevorzugter Zigarettenmarke genannt. »Lord Extra« hießen die Zigaretten, die Barbara ein Leben lang rauchte.

Keine Ahnung, warum ich das Ganze noch mal erinnern und durchleben wollen sollte. Durch das Bohren in einer Wunde heilt sie doch nicht. Oder? Eigentlich darf ich mich glücklich schätzen, einen anderen Nachnamen als den meiner Mutter zu tragen. Warum soll ich ihre und meine Geschichte eigentlich öffentlich machen?

Zur Trauerbewältigung? Vielleicht hilft Schreiben ja wirklich. Aus therapeutischen Gründen? Weil ich dann vielleicht aufhörte zu schnarchen? Wohl kaum. Um ihren ramponierten Ruf etwas gerade zu rücken? Mag sein. John, ein anderer Freund, sagt: »Schreib, wenn du glaubst, dass ihr Leben es wert war, erzählt zu werden. Du ehrst sie damit.«

Erzählenswert war ihr Leben auf jeden Fall. Ganz bestimmt möchte ich auch wissen, wer sie wirklich war. Rausfinden, warum alles so gekommen ist. Und ich sträube mich hartnäckig dagegen, die vielen Leitzordner mit Hunderten von Zeitungsartikeln über sie wegzuschmeißen. Sie liegen seit ihrem Tod bei mir im Keller. Ungelesen.

Einfach mal anfangen: mit dem Lesen und Schreiben. Irgendwo. Und sich dann sukzessive durch den Keller, durch die Leitzordner und Videos mit ihren Filmen und den Talkshow-Auftritten arbeiten, die vielen Freunde und Bekannten fragen, wer sie war. Warum sie so war, wie sie war. Weshalb alles so gekommen ist. Schließlich bin ich doch Journalist. Und ich habe ja keine Eile. Einfach mal anfangen also. Wer bist du gewesen, Mama? Warum hast du dich mit Drogen vollgepumpt? Was hast du vor deinen Kindern versteckt?

»Schreib eine Geschichte nach der anderen. So wie im Job«, rät mir Robert.

Also gut. Einen Puzzlestein nach dem anderen suchen und darauf hoffen, dass sich am Ende ein Bild daraus ergibt. Um sie kreisen, immer näher, in der Hoffnung, irgendwann ihr Wesen entdecken zu können. An das Drogenkapitel ihres Lebens, eines Buches erst mal nicht denken. Niemandem was sagen. Der Frau nicht, die ohnehin meint, ich hätte sie und die Kinder während des Jahres, als Barbara im Wachkoma lag, vernachlässigt. Sie hat recht. Auch Minki, meiner Schwester, lieber erst mal nichts sagen. Die fühlte sich ja eh schon immer vernachlässigt. Auch Robert nichts sagen. Damit er mich nicht nervt, falls ich doch nicht weitermachen möchte.

Wo anfangen?

Am Schluss natürlich. Bei unserem letzten Treffen vor dem Koma, bei Barbaras letzten Tränen.

Meine Mutter konnte gut weinen. Sie tat es oft vor der Kamera. Auch in einem Musikvideo von Thomas D. – ein theatralisches Schluchzen, man sieht es nur und hört sie nicht. In meinem Lieblingsfilm mit ihr, »Flammende Herzen« von Walter Bockmayer, spielt sie eine Prostituierte in New York. Die Figur von Peter Kern, dem Hauptdarsteller, hat eine Amerikareise im Preisausschreiben gewonnen. Er lernt sie in der U-Bahn kennen, als sie sich über der Manhattan Bridge auf den Boden wirft und losheult. Hysterisch, laut, verzweifelt, herzerweichend.

Privat weinte sie sehr viel leiser. Meist kullerten ihr nur ein paar Tränen über die Wange. Sie war bemüht, sich ihren Kindern gegenüber nichts anmerken zu lassen. Ich erinnere mich, sie beim Weinen oft rauchen gesehen zu haben. Als ob Nikotin gegen die Tränen helfen könnte. Als Heulsuse, die beim kleinsten Anlass in Tränen ausbricht, habe ich sie nicht in Erinnerung, aber als tief melancholische Frau. In großer Runde sah ich sie allerdings nie weinen. Vielleicht zwei Dutzend Male habe ich sie so erlebt. Ein paarmal verriet sie mir, an wen sie dachte. Verstorbene Kollegen oder Freunde. Meist sagte sie aber: »Ach, ist nichts«, und überspielte uns Kindern gegenüber ihre Trauer.

Auf Kommando zu weinen ist schwierig. Die meisten Schauspieler träufeln sich Glyzerintropfen in die Augen, um bei Dreharbeiten plötzlich in Tränen ausbrechen zu können. »Ich brauche das nicht«, sagte meine Mutter. Wir unterhielten uns gerade über die Dreharbeiten zu ihrem jüngsten Film, ihrem letzten, in dem sie mal wieder geweint hatte. »Die Hunde sind schuld« war eine Komödie, und als sie zu weinen begann, lachten die Leute am Set. Nicht etwa, weil die Tränen unglaubwürdig gewesen wären, sie lachten über die Rolle, die sie in dem Film spielte. Sie war gut im Weinen. »Wie weinst du denn im Film, Mama?«, wollte ich wissen. »Ich brauche bloß an etwas Bestimmtes denken, und schon schießen mir die Tränen in die Augen«, sagte sie. – »Um Himmels willen, an was denkst du denn bloß?« – »Verrate ich dir ein andermal«, sagte meine Mutter an unserem letzten gemeinsamen Abend vor ihrem Schlaganfall, dem Weihnachtsabend des Jahres 2000.

Im Januar 2001 erlitt sie einen schweren Schlaganfall, erst ein Jahr später ist sie gestorben, ohne in der Zwischenzeit noch einmal aus dem Wachkoma zu erwachen. Ich frage mich bis heute, an was sie wohl dachte, wenn sie im Film weinen sollte.

Im Leben meiner Mutter gibt es viele Ereignisse und Erlebnisse, die ich mir dazu vorstellen kann. Ich denke an ihre Kindheit in Bruchsal, an den strengen Stiefvater, den dritten Ehemann meiner Großmutter. Dr. Erwin Valentin, deutlich älter als seine Frau, schickte meine Mutter noch im Teenageralter zum Kohlenschaufeln in den Keller, wenn er sie bestrafen wollte. Meine Mutter war frühreif, hatte schon als junge Frau einen recht großen Busen und keine Lust, nach der Mittleren Reife noch weiter die Schulbank zu drücken, vielleicht war sie auch einfach nicht gut genug. Nach dem Scheitern ihrer ersten großen Liebe verübte sie damals einen Selbstmordversuch, lag einen Tag lang ohnmächtig im Graben auf einem benachbarten Acker, bevor sie gefunden wurde. So erzählte sie es mir. Sie erzählte es nüchtern, fast emotionslos, ohne Tränen. Sechzehn oder siebzehn muss sie gewesen sein, also war es etwa 1956/57. Als Erklärung schickte sie noch hinterher: »Ich war verliebt und dumm.« Ich fragte nicht weiter nach, wer sie damals fand. Dafür war ich wohl zu jung, vielleicht zwölf oder dreizehn Jahre. Und später fragte ich dann auch nicht mehr. Egal, wie alt man ist – man fragt seine Eltern nicht gerne, warum und wie sie sich genau umbringen wollten. Außerdem denkt man ja, man habe noch Zeit. Das dachte ich ja selbst noch an dem letzten Weihnachtsabend. Barbara war zwei Wochen zuvor ja gerade erst 60 Jahre alt geworden. Kein Alter, dachte ich damals.

Das also wäre einer dieser Momente, von denen ich mir heute vorstellen kann, dass meine Mutter an sie dachte, wenn sie weinen wollte. Vielleicht dachte sie auch an ihren leiblichen Vater, von dem alle sagten, er sei ein Weiberheld und ein Trinker gewesen, in dieser Reihenfolge. Meine Mutter kannte ihn nicht sehr gut, aber sie weinte nach seiner Beerdigungsfeier in Bad Ischl im Salzkammergut tagelang. Hans Ledersteger war Filmarchitekt bei der UFA gewesen. Er starb, als ich noch klein war, ich kann mich nicht an ihn erinnern.

Mein Halbonkel, also der Halbbruder meiner Mutter, ist nur ein Jahr älter als ich. Er erzählte mir sehr viel später einmal, meine Großmutter war zu diesem Zeitpunkt auch schon lange tot, dass sein Vater, mein Opa Hans, meine Großmutter zwischendurch ein paar Jahre für eine andere Frau verlassen hatte.

Ich hätte Opa Hans jedenfalls viel lieber kennengelernt als den humorlosen anderen Opa, der zwar lange, dafür aber freudlos lebte. Opa Erwin war ein ehemaliger Marinegeneralstabsarzt, ein Mann mit hohem Ansehen in Bruchsal, wo auch ich, angeblich auf der Rückreise meiner Eltern aus Frankreich nach Hamburg, zur Welt kam. Meine Mutter floh vor dem Stiefvater, vor der Kleinstadt, vor der eigenen Mutter, die alle Hoffnung auf ein eigenes Glück aufgegeben hatte und nun hoffte, dass wenigstens die einzige Tochter glücklich werde. So stellte ich mir das jedenfalls die längste Zeit meines Lebens vor.

Meine Mutter hatte viele Verhältnisse – vor, nach und während ihrer drei Ehen. Aus vielen ihrer Verehrer schien sie sich nichts zu machen, zumindest, wenn sie von ihnen erzählte. Es waren dabei meist die berühmten unter ihnen, aus denen sie sich nichts machte. Die Liste ihrer Verehrer und Liebhaber ist denn auch um einiges länger als die ihrer Freundinnen. Ihre beste Freundin Dora starb sehr früh: Sie zog bald nach dem Ende der Schulzeit mit ihrem Ehemann nach Paris und ertrank 1976 in Italien vor den Augen ihrer beiden Töchter. Furchtbar. Ob sie an Dora dachte, wenn sie weinen wollte?

Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass sie nicht an meinen Vater, meinen leiblichen Vater, dachte, den sie mit Anfang zwanzig in München kennengelernt hatte. Wenn sie über ihn sprach, dann wie über einen Fremden. Rolf Lüder hieß er, war zeitweilig Millionär, verspielte aber sein ganzes Geld im Casino, während meine Mutter mit mir vor dem leeren Kühlschrank saß, wie sie mir so oft erzählte, bis ich nicht mehr hinhörte. Er hatte sie auf einer Party kennenlernt, als er sie fragte, ob er nicht ein Fußballspiel bei ihr in der Wohnung ansehen dürfe, er habe keinen Fernseher in seinem Hotelzimmer. Fußball, diese Leidenschaft wenigstens habe ich von ihm geerbt. Er schlug meine Mutter, sperrte sie am Ende ihrer Ehe in ein Kellerzimmer in ihrem gemeinsamen Hamburger Haus ein und steckte das Telefon aus. Seine Sekretärin brachte ihr dann heimlich den Apparat wieder nach unten. So erzählte mir diese zumindest die Geschichte, als ich sie im Sommer 2008 in Berlin besuchte. Für kurze Zeit war diese auch eine Art Kindermädchen für mich gewesen.

Mein Vater war kein großes Thema mehr für meine Mutter. Irgendwann mal hatte sie ihn geliebt, aber das war schnell verflogen. Sie erzählte selten von ihm, und wenn, dann eher ziemlich distanziert. Es muss etwas anderes gewesen sein.

Ich kann bislang nur raten, an was sie beim Weinen dachte.

Reicht das für ein Buch? Erwartet man am Ende nicht eine Antwort? Muss man nicht genau wissen, was in einem Leben passiert ist, besonders, was falschgelaufen ist, und ist man als Leser nicht verärgert, wenn man keine Antwort präsentiert bekommt? Werde ich als Sohn am Ende verärgert zurückbleiben?

2. Autos

Sommer 2009

»Na, wie soll es jetzt weitergehen?«, fragt Robert, nachdem ich ihm erste Seiten zum Lesen schickte. »Du nimmst das Ende vorweg. Da liest kein Mensch weiter.« – Was jetzt? Soll ich oder soll ich nicht schreiben? Verdammt.

Spurensuche kann nur funktionieren, wenn ich nach dem suche, was mich interessiert. Nicht an den Leser denken, selbst an befreundete nicht. Erst mal überhaupt an niemanden denken außer an meine Mutter und mich.

Was wir wohl gemein haben? Das ist eine Frage, die sich für alle Kinder irgendwann einmal stellt. Bei meiner Mutter fällt mir da zuerst ein, wie verschieden wir waren. Sie: der impulsive Bauchmensch. Ich: der kopflastige Zauderer. Sie: offen, unterhaltsam, lustig, laut, mutig. Ich: scheu, ernst, leise, in mich gekehrt, ängstlich, für viele Jahre.

Ich fand Barbara oft schon deshalb peinlich, wenn sie in einem Lokal laut wurde. Weil sie nicht prompt genug bedient wurde; weil sie doch Knoblauch auf dem Teller entdeckte, obwohl sie sich den ausdrücklich verbeten hatte. Sie blaffte die Kellner schnell an, egal, ob in einem teuren Restaurant oder in der »Deutschen Eiche«, einer Münchner Schwulenkneipe mit einfacher, deftiger Küche. Meine Schwester Minki ist meiner Mutter in dieser Beziehung recht ähnlich und beschwert sich auch immer sofort, wenn ihr etwas nicht passt. Und ihre Tochter Linda schämt sich dafür genauso wie Minki und ich uns damals in der »Eiche«.

Natürlich konnten Barbaras Starallüren andererseits auch als eine große charakterliche Stärke verstanden werden: Ihr brauchte keiner blöd zu kommen. Ehe man sich versah, fuhr sie die perfekt manikürten Krallen aus. Ich selbst lasse mir im Zweifel viel zu viel gefallen, ob im Restaurant oder sonstwo.

Unser Verhältnis war herzlich, aber wir blieben uns merkwürdigerweise doch recht fremd – ein Leben lang. »Bubele«, nannte sie mich noch als erwachsenen Mann, wenn sie mir über den Kopf streichelte. »Spießer«, schimpfte die Mutter ihren Sohn im Streit. Etwa wenn ich schon als Kind keine Lust mehr darauf hatte, mich mit ihr gemeinsam für eine Zeitschrift fotografieren zu lassen, oder sie später, als Teenager, nicht schon wieder in einer Schwulenkneipe treffen mochte.

Die Unterschiede zwischen uns zeigten sich schon in den Äußerlichkeiten. Wie ordentlich sie war – richtiggehend penibel –, in der Wohnung, mit den Steuerunterlagen oder bei der Kleidung. Jeans und T-Shirts bügelte sie, Rechnungen heftete sie in Leitzordnern ab, und Staub wischte sie selbst dann noch, als sie schon eine Putzfrau hatte. Ganz schlimm war es, wenn man ihren Glastisch im Wohnzimmer mit klebrigen Fingern anfasste – sofort rannte sie los, um einen Lappen zu holen.

Wie selbstverständlich genoss sie den Luxus, der sich ihr bot, egal, ob beim Essen oder wenn es um ihre Autos ging, die sie liebte. Auch in der Schilderung ihrer ersten Jahre in München ist das herauszulesen; mit Stolz schreibt sie da von ihrem ersten Wagen, einem Renault Floride: »Es war mein erstes selbstverdientes Auto«, und dem zweiten, einem Jaguar E-Type, den ihr mein Vater zur Hochzeit schenkte, nachdem er den Renault heimlich verkauft und den Erlös im Casino verspielt hatte. Ich besitze, das merke ich gerade wieder, nicht einmal eine vage Ahnung vom Aussehen solcher Autos.

Das handschriftliche Manuskript mit der Autopassage fand ich nach ihrem Schlaganfall in einer Schublade. Ich war auf der Suche nach Krankenkassen- und Rentenversicherungsunterlagen, als ich das erste Kapitel ihrer selbstverfassten Memoiren entdeckte, es handelt von ihrem Jahr in München 1960. Barbara muss sie etwa vierzehn Jahre später, Mitte der siebziger Jahre, begonnen haben. Wie schön sie erzählen konnte. Von ihren Männern und ihren starken Gefühlen für sie. Wie liebevoll und genau sie sich an Kleinigkeiten erinnerte. Wie schade, dass es offenbar bei diesem einen Kapitel geblieben ist.

Mein erstes eigenes Auto war ein verbeulter Fiat 500. Barbara war später durchaus dankbar, wenn ich sie nach einem Besuch bei ihr irgendwohin mitnahm oder auf dem Weg absetzte. In den Fiat stieg sie allerdings nie ein, ohne sich lauthals zu beschweren: »Kannst du den fahrenden Mülleimer nicht mal waschen, alter Schlamper.«

Inzwischen fahre ich einen weit über zwanzig Jahre alten Volvo, seine genaue Typenbezeichnung mag ich mir bis heute nicht merken.

Sie wusste übrigens immer genau, was für ein Auto sie hatte oder als Nächstes kaufen wollte. Gegen Ende ihres Lebens brauchte sie zwar schon lange keines mehr, zumal in einer Gegend, mitten in München, wo Parkplätze ohnehin rar waren. Dennoch sträubte sie sich bis ganz zuletzt, ihr letztes Auto aufzugeben. Dabei konnte sie sich das Mercedes-Coupé schon längst nicht mehr leisten. Barbara hatte schon einmal einen Mercedes besessen, ein Cabrio. Irgendwann Anfang der siebziger Jahre. Sie wurde damals als Losfee bei einer Tombola engagiert. Sie hatte sich selbst auch ein paar Lose gekauft. Warum auch nicht, der Erlös ging schließlich an eine gemeinnützige Hilfsorganisation. Aber sie zog tatsächlich ihr eigenes Los als Hauptgewinn – und fuhr mit einem nagelneuen Peugeot nach Hause. Den verkaufte sie umgehend, denn sie hatte immer von einem Ford Mustang geträumt. Dunkelblau, laut wie ein Rennwagen und fünf Kilometer weit zu hören. Allein: Sie konnte den Wagen nicht fahren. Wegen der starren Hinterachse, wie sie behauptete. Das stellte sie aber erst nach dem Kauf fest. Als sie einmal mit meiner Schwester unterwegs war und beim Kuppeln eine Stichflamme aus der Motorhaube kam, bat sie meinen eigentlichen Vater, meinen Adoptivvater Ernst Reichardt, den Mustang doch gegen sein grünes Mercedes-Cabrio zu tauschen. Er willigte ein, ihr zuliebe natürlich, und überließ ihr sein elegantes Cabrio für die blaue Angeberkutsche. Wir konnten ihn tatsächlich hören, wenn er abends, in etwa fünf Kilometer Entfernung, in den Münchner Vorort hineinfuhr, und hatten immer genug Zeit, uns langsam zum Eingang zu bewegen, um ihn zu begrüßen.

Eines Tages verbeulte einer von Barbaras Schauspielkollegen den Mercedes, Uwe Friedrichsen (nein, mit ihm hatte sie keine Affäre, sie hatten nur zusammen gedreht). Er fuhr ihn in den Straßengraben, sie saß auf dem Beifahrersitz, ich hinten. Ich weiß nicht mehr, wieso er fuhr und nicht sie oder wohin wir unterwegs waren. Barbara verkaufte das von Friedrichsen verbeulte Mercedes-Cabrio sofort und stieg auf einen größeren Mercedes um. Sie muss ihn jedenfalls gemocht haben. Denn wenn ich mir später mal ihr Auto ausleihen wollte, bekam ich stets den Spruch zu hören: »Frauen, Geld und Autos verleiht man nicht.« Die sogenannte Skandalnudel, die Sexbombe, das Busenwunder Barbara Valentin war mitunter selbst eine große Spießerin. Unvergessen ihr Kommentar, als ich ihr freudestrahlend von meiner Ausmusterung erzählte: »Jetzt lernst du ja nie, dein Bett zu machen.«

Irgendwann lieh sie mir ihr Auto dann doch ein paar Mal, aber nie ohne mir ihren Spruch hinterherzurufen. Sie meinte ihn tatsächlich ernst. Ich darf froh sein, das Auto immer unverbeult zurückgebracht zu haben. Patrick Süßkind hat in seinem Nachwort zu Helmut Dietls Memoiren geschrieben, wie sehr dieser Barbaras Zorn nach einem von ihm verschuldeten Blechschaden gefürchtet haben muss und in vollem Ernst meinte, er müsse ihr jetzt quasi zur Widergutmachung ein noch teureres Coupé kaufen.

Bei Mercedes bekam sie lange Zeit großzügige Prozente, irgendwann fuhr sie einen 180er. Mitte der achtziger Jahre wechselte sie dann zu BMW und kaufte einen 3er, das war dann auch der Wagen, den sie mir ein paar Mal lieh. Mit ihm wurde sie nie glücklich, aber sie hatte sich über die hohen Mercedes-Preise geärgert, und der Kauf eines Gebrauchtwagens wäre ihr niemals in den Sinn gekommen. Autos waren für sie keine einfachen Gebrauchsgegenstände.

Mitte der neunziger Jahre folgte dann noch einmal ein Mercedes, ihr letztes Auto. Zwei Jahre vor ihrem Schlaganfall verkaufte sie es. Da hatte der Wagen jahrelang mehr oder weniger ungenutzt in der Garage gestanden. Wenn Barbara in ihren letzten Jahren das Haus verließ, war es meist nachts. Sie kehrte meist nicht nüchtern zurück. Wenn Barbara einmal meine Schwester besuchte, dann bat sie deren Freund Rafael aus dem dritten Stock herunter, um für sie einzuparken – und bei der Gelegenheit auch gleich Cola für sie einzukaufen. Verreist wurde mit dem Auto schon längst nicht mehr. Wegen ihres Katers, den sie nie länger als ein paar Tage übers Wochenende in fremder Obhut, auch nicht in meiner, ließ. Tarzan hieß das fette Vieh. So verwöhnt wie ihn hat sie ihre Kinder oder Männer nur selten. Tarzan hatte sie als kleines Kätzchen unter ihrem Autositz gefunden, da war er gerade einmal ein paar Wochen alt. Sie hatte zwei schwule Freunde zum Flughafen gefahren, die nach San Francisco auswanderten. Weil sie in München niemanden fanden, der den kleinen Kater übernehmen wollte, versteckten sie ihn kurzerhand auf der Fahrt zum Flughafen in Barbaras Wagen. Tarzan wurde ganze 15 Jahre alt. Als er 1999, drei Jahre vor ihr, starb, heulte sie tagelang. Auch am Telefon.

Barbara war eine gute, eine sichere Fahrerin. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie je von einem selbstverursachten Unfall erzählt hätte. Es kann nicht die Geschwindigkeit gewesen sein, die sie so geliebt hat. Es muss wirklich ein diffuses Gefühl von Freiheit gewesen sein, das ihr der Besitz eines Wagens vermittelte und das sie so für ihre Autos einnahm. Denn sie brauchte ja nie eines. Taxifahren wäre günstiger gewesen, als ein eigenes Auto zu besitzen – für die paar Kilometer, die sie im Jahr fuhr.

Ich selbst teile diese Liebe zu Autos nicht. Ich fahre gerne Fahrrad. Auf den ersten Blick teile ich überhaupt recht wenig mit meiner Mutter. Ich lebe ziemlich monogam. Die Liste meiner Sexualpartnerinnen ist vergleichsweise kurz. Weil ihre so lang ist?

Neigen Kinder immer eher zum Gegenteil dessen, was die Eltern taten? Und wird das bei meinen Kindern so weitergehen?

Schon wieder zwei Fragen, die dieses Buch nicht beantworten können wird. Macht das Unterfangen, Seiten mit Gedanken über meine schon lange verstorbene Mutter zu füllen, überhaupt Sinn?

Jaja, ich weiß: die Trauerarbeit, die geleistet werden will. Muss man aber doch kein Buch schreiben für.

Vielleicht aber um der Selbsterkenntnis willen: Meine Frau zweifelte manchmal an, ob ich überhaupt beziehungsfähig wäre. Wegen meiner Eltern. Ich hätte nie gelernt, was gesundes Familienleben heißt und wie viel Arbeit man da reinstecken müsse. Aber muss einem Kind »Familie« vorgelebt worden sein, damit es als Erwachsener selbst in einer Familie leben kann? Kann das sein? Haben vernachlässigte Kinder keine Chance mehr darauf, selbst gute Eltern zu werden? Glaube ich nicht. Will ich nicht glauben.

Aber vielleicht halte ich deshalb geradezu zwanghaft an meiner Ehe fest: weil ich es besser machen will als meine Eltern, weil ich nicht aufgeben will, weil ich mich für etwas Besseres halte als meine Mutter. Familie als Gegenentwurf zum narzisstischen Leben der Eltern.

3. Männer

Herbst 2009

Alle Männer sind Teddybären,

große, wonnige Teddybären.

Alle Männer sind Teddybären,

ob jung, ob alt.

Ach, ich kann es mir nicht erklären,

in der Nähe von Teddybären,

auch wenn sie noch so komisch wären,

wird mir heiß und kalt.

Oft zeigen sie ihre Pranken,

dann muss man mit ihnen zanken.

Doch ihre Küsse und Zärtlichkeiten

belohn ich – mit Honig.

Denn alle Männer sind Teddybären,

die mir immer das Herz betören,

nie kann ich mich dagegen wehren.

Ach, ich bin viel zu schwach.

Text eines Liedes, das Barbara 1962 aufgenommen hat.

Ich hielt es lange für möglich, dass meine Mutter ein Verhältnis mit Elvis Presley hatte. Als Presleys Tod im Radio gemeldet wurde, am 16. August 1977, fuhr Barbara gerade mit mir im Auto nach Saint-Tropez, zu Freunden von ihr. Noch während der Nachrichtensprecher Mutmaßungen über die Todesursache anstellte, brach sie in Tränen aus. Ich schaute sie entgeistert an. Sie erklärte mir, dass sie Presley kennengelernt habe und ihn sehr mochte. Leider erinnere ich mich nicht mehr genau, welche Worte sie gebrauchte, aber ein Dreizehnjähriger konnte sich dabei leicht einbilden, dass sie eine Affäre andeutete. Als Sohn fragt man bei einigen Themen nicht genauer nach. 1959 hat er München besucht, da könnten die beiden sich tatsächlich irgendwo kennengelernt haben. Wahrscheinlich stellte sie jemand einander vor. Lange nach ihrem Tod fragte ich enge Freunde, ob sie von einer Affäre mit Elvis wüssten, aber niemand hatte je auch nur eine Andeutung dazu von Barbara gehört.

Ich mochte Elvis als Teenager nicht, seine Musik fand ich viel zu schnulzig. Aber dass sie ihn gekannt, dass sie ein Verhältnis mit ihm gehabt haben könnte, ließ mich aufhorchen. Meine Mutter kannte also tatsächlich einige echte Stars, nicht nur Uschi Glas, so viel begriff ich nun.

Sie kannte sogar Sonny Rollins, den Jazzsaxofonisten, von ihm erzählte mir Barbara einmal kichernd, als ich eine seiner Platten aufgelegt hatte. Sie kam ins Zimmer, fragte, wer da Saxofon spiele, und entdeckte – noch bevor ich antworten konnte – das Cover der Platte. Sie hatte Rollins nach einem Konzert in einer Bar kennengelernt. Damals muss sie noch ganz jung gewesen sein, ein Teenager, also vor ihrer ersten Hochzeit mit meinem leiblichen Vater. Ob sie mit ihm eine Affäre hatte? Keine Ahnung.

Definitiv hatte sie die mit Rolf Eden, dem für meinen Geschmack peinlichsten Freund Barbaras. Auch der fiel in die Zeit vor meinem Vater. Ein Sohn kann unter Umständen an der Vorstellung Gefallen finden, als Königssohn auf die Welt gekommen zu sein, aber nicht als Sohn eines gelifteten Playboys, der mit über achtzig Jahren noch in rosafarbenen Seidenhemden rumläuft.

Ja, ich hätte sogar ein Prinz werden können, rein theoretisch. Selbst König Hussein von Jordanien machte Barbara den Hof, bevor er dann doch lieber Antoinette Avril Gardiner heiratete. Keine Ahnung, wo Barbara ihn kennenlernte. Keine Ahnung, ob sie je miteinander ausgingen. Sie liebte ihn nicht, das war alles, was sie mir über ihn erzählte, lachend. Eigentlich schade. Ich hätte sicherlich einen passablen Prinzen abgegeben.

Es kam anders: Ehemann Nummer eins, mein leiblicher Vater Rolf Lüder, war von eher kleiner Statur, ungefähr 1,73 Meter, genauso groß wie Barbara, und zehn Jahre älter. Auf Fotos, die ich von ihm habe, sehe ich einen für meine Begriffe gutaussehenden Mann. Gepflegt, mit Scheitel, meist im Anzug. Besitzer eines Straßenreinigungsunternehmens in Hannover, Berlin und München. Angeblich Millionär. Mit Sicherheit Spieler. Roulette. Er verließ seine erste Ehefrau wegen Barbara. Das muss 1961 gewesen sein. Erst zwei Jahre später zeugen sie einen Sohn. Ich sei ein Wunschkind gewesen, wird Barbara später sagen. Kurze Zeit später will er nur schnell eben mal Zigaretten holen – und fährt augenblicklich nach Monte Carlo, nachdem ihn Barbara schon in allen deutschen Casinos hatte sperren lassen. Rolf lässt sie mit Baby und ohne Geld vor dem leeren Kühlschrank zurück – und verspielt die letzten 50 Lastwagen in einer Nacht, so lautet Barbaras Geschichte später. Nach drei Jahren Ehe verliert sie dann endgültig die Geduld mit ihm. Seine Version der Trennung habe ich nie gehört. Mein leiblicher Vater bringt sich vier Jahre nach der Scheidung um.

Barbaras Scheidungsanwalt wird 1967 Ehemann Nummer zwei. Dr. Ernst Reichardt hat eine eigene Kanzlei in Berlin und ist spezialisiert auf Urheberrecht und Scheidungen. Er wird kurze Zeit später der Vater von Nicola-Babette, Spitzname Minki, und mein Stief- und Adoptivvater, mein zweiter Vater. 46 Jahre ist er alt, als er Barbara kennenlernt, zwanzig Jahre älter als sie und zwei, drei Zentimeter kleiner, Vollbart. Wegen Barbara verlässt er aus dem Stand seine erste Ehefrau, mit der er einen pubertierenden Sohn hat. Der bedroht Ernst beim Auszug mit dessen Pistole, will ihn zur Umkehr bewegen. Bis zum Tod von Ernst bleibt der Kontakt unterkühlt. Eine Versöhnung findet selbst dann nicht statt, als Barbara Ernst sechs Jahre später wieder verlässt.

Die ersten beiden Ehemänner sind deutlich älter als sie. Vaterersatz? Sieht so aus.

Ehemann Nummer drei ist dann der erste, der jünger ist als sie: etwa vier Jahre. Helmut Dietl, ein junger und, wie es in der Boulevardpresse heißt, »verheißungsvoller«, aber damals noch unbekannter Regisseur und Drehbuchautor. Wieder ein Vollbartträger, auch er verlässt Ehefrau und Kind wegen Barbara. Sie bleiben sechs Jahre lang zusammen. Schon wieder sechs Jahre, fällt mir auf, wie bei Ehemann Nummer 2. Dietl zieht am Ende der Ehe aus der gemeinsamen Wohnung in München aus, beide wechseln bis zu Barbaras Tod nie wieder ein Wort miteinander.

Von ihrem Verhältnis mit Klaus Löwitsch erfahre ich damals aus der Presse. Er war ein glatzköpfiger Schauspieler, für seine Allüren und Ausfälle bei Alkoholexzessen bekannt. Anfang der siebziger Jahre lernte sie ihn bei Dreharbeiten zu dem Fernseh-Dreiteiler »Welt am Draht« kennen. Wieder ist da ein Mann, der ihr gegenüber handgreiflich wird. Er war der offensichtlichste Grund für die Scheidung von Ernst.

Von den Männern nach ihrer dritten Ehe lernte ich noch Sascha kennen, einen netten Israeli, wieder jünger als sie, Konzertagent, angestellt bei seinem Cousin Marcel Avram. Er erkaufte sich meine Sympathie mit diversen Konzertkarten. Ich lernte auch einen weiteren Helmut kennen, den eigentlich schwulen Türsteher aus New York – er starb, so erzählte mir meine Mutter fünf, sechs Jahre später, an Aids. Den mochte ich. Ich kannte auch einen Alex, den ich eigentlich für schwul hielt, einen Exil-Russen. Er stellte sich mir als CIA