Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Литературные биографии

- Sprache: Russisch

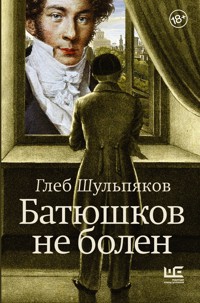

Книга "Батюшков не болен" — художественное исследование судьбы и творчества Константина Николаевича Батюшкова (1787–1855), одного из самых неразгаданных и парадоксальных классиков золотого века русской поэзии. Душевная болезнь рано настигла его, однако наследие оказалось настолько глубоким, что продолжает гипнотизировать читателей. Каждое поколение снова и снова "разгадывает" Батюшкова, и эта книга — еще одна попытка понять его. Писатель Глеб Шульпяков с любовью воссоздаёт обстоятельства личного, литературного и светского быта, в которых отпечатывается бытие поэта. На страницах книги оживают его друзья и близкие, любимые поэты и художники, а также литературные интриги и скандалы того времени. Вместе с Батюшковым читатель путешествует по Германии, Франции, Англии и Италии, проживает исторические события 1812 года, Битвы народов и взятия Парижа, свидетелем и участником которых он был.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 754

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Глеб Шульпяков Батюшков не болен

Памяти Эдуарда Бабаева

Чтобы судить вещь, а паче человека, должно его видеть со всех сторон, знать всё обстоятельно, и тогда только, подумавши, решиться. Но и тогда я бы боялся суд положить. Один Тот, который выше нас, нас и рассудит.

Мне почти грустно и очень радостно было получить твоё письмо, мой добрый Тургешек. Ты прав: судьба издаёт нашу жизнь на каких-то летучих листах, какими-то отрывками. Дай Бог, чтобы со временем можно было свести концы с концами.

Серебряков. Утром поищи в библиотеке Батюшкова. Кажется, он есть у нас.

Художник Андрей Бондаренко

В оформлении книги использованы изображения из собраний Всероссийского музея А.С. Пушкина, Государственного Исторического музея, Государственного литературного музея, Государственной Третьяковской галереи, Музея-панорамы “Бородинская битва”, Научно-исследовательского музея при РАХ, Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН, Русского музея

Вступительная статья и общая редакция Анны Сергеевой-Клятис

© Шульпяков Г.Ю.

© Сергеева-Клятис А.Ю., вступительная статья

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО “Издательство АСТ”

“Певец, достойный лучшей доли”

Константин Батюшков – загадочная фигура в русской литературе. Человек короткой творческой судьбы, который рано исчез в неизвестность даже для своих современников. Белинский, упомянувший Батюшкова в одной из своих статей, был уверен, что пишет о покойном поэте – и ошибался. Душевнобольной Батюшков в это время жил в Вологде, но для поэзии он, действительно, умер.

Батюшков – одна из самых значимых фигур на культурной сцене своего времени, и при этом стесняющийся своего дарования, неуверенный в себе, вечно колеблющийся между сознанием важности своего дела и ощущением его несерьёзности, необязательности. Инстинктивно нащупавший “виноградное мясо” поэтического языка, создавший “образ совершенства” русской поэзии, Батюшков был фактически заслонён своим ближайшим другом и соратником В.А. Жуковским, чьё имя известно каждому школьнику. Жуковскому удалось закрепиться в памяти потомков ещё и благодаря знаменитой надписи, которую “побеждённый учитель” посвятил своему “победившему ученику”, неважно, что “учитель” и “ученик” для участников этой истории были понятиями вполне условными. Да что и говорить, Жуковский – гениальный поэт! И тем не менее Батюшков оказал на Пушкина влияние более значительное, нежели Жуковский. А через него повлиял на весь строй русской лирики, создал её гармонический извод. Однако имени Батюшкова не знает и не помнит сейчас почти никто.

Эта историческая несправедливость, связанная, конечно, с трагической судьбой Батюшкова, его ранним уходом в мрак безумия, уже более столетия тревожит сердца исследователей литературы. С конца XIX века и по сей день появилось около десятка книг разных авторов, посвящённых его творческому пути, его стихам и прозе. Перед нами – ещё одна книга, актуально современная, приближающая ту далёкую эпоху и дающая возможность пристально разглядеть с огромного исторического расстояния личность и судьбу поэта, услышать его мелодический язык. Удивительным и, возможно, не задуманным автором образом она оказалась очень в масть нашему времени, вызывающему невесёлые мысли не только о завтрашнем дне культуры, но и о природе человека и об ощущении катастрофичности происходящего вокруг нас, – о насильственной вырванности из привычного обихода, круга мыслей, надежд на будущее и планов на жизнь. Что должен был чувствовать человек, помещённый волею судеб в самую гущу жестокой и кровопролитной войны, разочаровавшийся в своей “маленькой философии”, дававшей ему силы для существования, потерявший твёрдую опору под ногами, то же чувствуем и мы, оказавшись перед вызовами современности.

Важно, что автор книги Глеб Шульпяков – поэт. Это обеспечивает особую оптику, позволяющую догадаться о непроговорённом, понять психологию другого поэта, внимательно вслушаться не только в слова, но и в мелодию его стиха. Про интерес автора к предмету его исследования было понятно уже давно. Глебу принадлежат два очень стилистически точных стихотворений о Батюшкове – оба они вмещают в себя цельный образ поэта. Первое, античное, с эпической интонацией, говорит об органической сопричастности его творчества мировой культуре. Это реализация в поэзии пушкинского упрёка в адрес Батюшкова о “соединении обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни”. Для Пушкина этот эклектизм был неприемлем, у Батюшкова более чем органичен. За туманным окном своего затерянного в снегах хантановского дома он умел разглядеть купола Капитолия. И хотя счастья эта способность ему не обеспечивала, но давала возможность выжить.

Второе, более позднее и более трагическое стихотворение о Батюшкове, если не ошибаюсь, автор написал уже в процессе работы над книгой. И создал иной образ – не деревенского жителя, воспаряющего в мечтах в золотой век, но выстрадавшего свою судьбу скитальца:

Надо отметить, что поэзию Глеба Шульпякова населяют многие персонажи русской поэзии, и невозможно было предсказать, что интерес к Батюшкову обернётся пьесой, статьями, публикацией архивных материалов – огромным исследованием, в котором есть и научная точность, и исследовательская основательность, и лично пережитый опыт. И, конечно, поэтическое осмысление личности и судьбы своего героя.

Завораживающе интересны те главы книги, в которых автор прикасается к батюшковской биографии, так сказать, физически, описывая свои поездки по местам, связанным с Лейпцигской битвой народов или годами лечения Батюшкова в Зонненштайне, одной из германских клиник для душевнобольных. Эти впечатления настолько сокращают историческую перспективу, что, кажется, рукой подать до 1813-го и уж тем более до 1828 года. Можно ходить по тем же камням, видеть те же пейзажи. Это ощущение, всегда очень сильное, в книге передано так, что оно может быть легко позаимствовано читателем, стать его собственным.

Перспектива, в конце которой стоит одинокая фигура Батюшкова, в книге всё время расширяется, включая не только события жизни поэта, но и литературный быт и большую историю. В повествование вводятся многочисленные персонажи, родственники и друзья героя, его наставники и благодетели, его сослуживцы, собратья по цеху, военачальники и вельможи, правители и деятели эпохи, мелькают разные страны, расстилается подробная географическая карта перемещений и странствий Батюшкова по России и Европе. Автор добивается многомерности центрального образа, создает ощущение живой жизни, даёт возможность почувствовать вкус времени.

Традиция, в которую Шульпяков встраивает свою книгу, понятна. Как писал Н.Я. Эйдельман о новорождённом С.И. Муравьёве-Апостоле, “мальчик едва взглянул на мир – и уж попал в омут календарей, религий, имён, мнений, которым вместе тесновато”. Это, конечно, тот же метод – тесноты биографического ряда, метод проверенный и очень плодотворный, требующий от автора огромной эрудиции и широты взгляда. И если ни один писатель не может создать из александровской эпохи “3D-модель”, то во всяком случае можно попытаться не оставлять Батюшкова в одиночестве его деревенского затворничества.

Одна из важных смысловых и эмоциональных доминант в книге – дневник Антона Дитриха, врача душевнобольного Батюшкова, который сопровождал его из Германии в Россию и вёл подробные записи об этом путешествии (некоторые части дневника опубликованы здесь впервые). Страшные обличия безумия, которые довелось видеть и фиксировать врачу, предстают перед нами в натуральную величину, без прикрас, вторгаясь в рассказ о юности и молодости поэта, о поре расцвета его таланта, о его надеждах на будущее, которые – это уже понятно – никогда не осуществятся. Эта ось скрепляет воедино все этапы жизненного пути Батюшкова, начавшегося с безумия матери и закончившегося собственным безумием. А между всем этим – “лёгкая поэзия”, словесная игра, итальянское звучание, попытка изменить мир и собственную судьбу силой творчества. Действительность, пугавшая поэта своей хаотичностью, преобразовалась в его стихотворениях в прекрасный и понятный в своей простоте мир, раздвоенность и противоречивость его сознания оборачивались цельностью и ясностью созданных поэтическим воображением образов. Действие этого необъяснимого механизма в книге Шульпякова зафиксировано довольно точно.

По его собственным словам, он писал книгу, которую сам хотел бы прочитать, поэтому пытаться очертить ее читательскую аудиторию невозможно. Как кажется, она может быть очень широкой, потому что читать о Батюшкове можно по-разному. У Шульпякова получился увлекательный роман, он же историческая эпопея, он же биографическое исследование, он же развёрнутое эссе о литературе и её “кошачьих и лисьих следах”. Как говорится – на любой вкус. Могу только позавидовать будущему читателю этой своевременной книги, потому что мною она, увы, уже прочитана.

Анна Чергеева-Клятис

Матери, сёстры, жёны

В 1780 году в итальянском Ливорно под Пизой погиб родной дядя Батюшкова. 18-летний Коленька, морской офицер Бердяев, был родным братом матери будущего поэта. Пинка, на которой он плавал, потерпела в Ливорно кораблекрушение. Батюшков, хоть и родился семь лет спустя, не мог не знать об этой трагической истории. Мысли о внезапности смерти, осознание которой (внезапности) моментально превращает жизнь в бессмыслицу – о времени, с одинаковым безразличием порождающем и уничтожающем и великое, и малое, – будут постоянно преследовать Батюшкова, и особенно в Италии, где “работа” времени явлена с пугающей наглядностью. По странному совпадению буквально через год после приезда Константина Николаевича на службу в Неаполь – здесь, в Ливорно, в том же заливе и так же внезапно, в расцвете лет, погибнет (утонет) в 1822 году поэт Перси Шелли. Лодка, на которой он отправится в последний путь, называлась “Дон Жуан”. Подобно Батюшкову боготворивший поэзию Торквато Тассо и золотой век Античности, Шелли – всего на пять лет младше Константина Николаевича, однако о существовании друг друга лучшие поэты своего времени не догадываются, хотя и в Лондоне, и в Риме будут ходить бок о бок по одним и тем же улицам[5].

В семье Бердяевых Николай был единственным сыном. С его гибелью одна из ветвей рода пресекалась. Старшая сестра Саша, Александра Григорьевна, выйдет за Николая Львовича Батюшкова и утратит родовую фамилию. Когда в Вологодскую губернию придёт ужасная весть из Ливорно, Саша будет второй год замужем.

Как знакомились и женились в среде поместного дворянства – хорошо видно на примере Александры Григорьевны. Григорий Бердяев, отец её, служил при Елизавете в лейб-компании. В Преображенском полку это была особая гренадёрская рота, учреждённая Елизаветой сразу после переворота 1741 года. Рота занималась личной безопасностью императрицы (от нем. Leib – “тело”) и её близких. Лейб-компанцы набирались из тех, кто принимал в перевороте прямое участие. Дед поэта Лев Андреевич Батюшков, автор знакомой нам описи в Даниловском, служил в лейб-компании примерно в то же время, что и Григорий Бердяев, дед поэта по материнской линии.

Прослойка дворянства в населении России была ничтожной (1 % населения), и многие, особенно в отдельной или соседних губерниях, были друг другу если не дальние родственники, то знакомые знакомых точно. Дело оставалось за малым, за случаем. Такой случай представился. Из лейб-компании Григорий Бердяев вышел в комиссионеры по рекрутским наборам и уличил воеводу во взятках. Правительствующий Сенат направил в Вологду комиссию для расследования. Её возглавил тверской вице-губернатор Никита Муравьёв, свояк Льва Андреевича Батюшкова (они были женаты на сёстрах). Сыну Льва Андреевича – Николаю – на тот момент было двадцать восемь лет. Дочери Григория Бердяева – Саше – двадцать шесть. Хлопотами Никиты, который по службе общался и с тем, и с тем семейством, молодых людей решили познакомить, тем более что у отцов было общее прошлое, да и жили они по соседству.

Точных сведений, где прошло детство Саши Бердяевой, нет. Можно предположить, что в Петербурге – по месту службы отца. Об образовании девушки ничего не известно тоже. Судя по тому, что дочери её будут учиться в пансионах, можно предположить, что собственный опыт подталкивал Александру Григорьевну к подобному решению. Так или иначе, Батюшковы-старшие желали видеть детей образованными. Сами они хорошо распробовали вкус столичной жизни и только под давлением обстоятельств лишились её; болезненное притяжение-отталкивание к столицам унаследует и поэт Батюшков.

Какими талантами обладала Саша, мы можем судить лишь по одной строчке: “Александра Григорьевна подарила сестрице шляпку, которую сама убирала…” Записано Михаилом Никитичем Муравьёвым, сыном того самого тверского вице-губернатора; в гости к нему в Петербург по-родственному наезжали молодожёны. Впоследствии талант рукоделия перейдёт её дочери Елизавете – букет, вышитый шёлком, поразит великую княгиню Александру Павловну.

Ещё одно свидетельство о характере матери поэта мы находим совсем в другой области. Странным образом этот помещичий эпизод рифмуется с батюшковским Омельяном, которого неизвестно как осудил за кражу Лев Андреевич. Зато известно, как поступила Александра Григорьевна. Вот распоряжение о судьбе её беглого дворового: “…наказать плетьми, – пишет она, – а по наказании отослать, ежели он окажется годен, в военную службу с зачётом мне в предбудущий рекрутский набор. В случае воинской службе негодности сослать на поселение с зачётом мне за рекрута, а обратно я его к себе взять не желаю”.

Спустя годы мягкий, миролюбивый Батюшков неожиданно проявит наследственную суровость по отношению уже к своим дворовым – правда, неисправимым пьяницам и лодырям.

Душевная болезнь, от которой умерла Александра Григорьевна, передавалась по наследству. Перепады внутренних состояний от полной апатии до бешеной ярости считались первыми её симптомами. Возможно, в одном из таких состояний жестокое распоряжение и было подписано. Болезнь, которую тогда называли “чёрной меланхолией”, “ипохондрией”, “душевной болезнью”, сегодня скорее всего отнесли бы к острой форме шизофрении. Как её симптомы проявлялись у поэта Батюшкова, известно: гнев, мания преследования, попытки суицида, истовая набожность и полное безразличие к жизни и людям – часто сменяли друг друга. Наверное, схожим образом развивалась и болезнь матери поэта, и было к лучшему, что старшие дочери, находясь в пансионе, не видели её в таком состоянии. Зато видел Батюшков. Во всю жизнь он почти нигде не будет вспоминать о матери. И не потому, что забыл, а потому, наверное, что её образ хранился в душе за семью печатями. Так бывает именно с теми образами, в которых заключена травма (болезнь, смерть) – и любовь, которая тем горячей и беззаветней, что ты не успел разделить её.

Были ли в роду Бердяевых близкородственные браки – мы не знаем, хотя между поместными дворянами они, несмотря на запрет, случались. Родственные браки укрепляли род тем, что собирали и укрупняли его, а не рассеивали. Однако на генетическом уровне побочным эффектом таких браков были разного рода заболевания, включая психические. В таком случае связь между действительностью и больным подменялась связью больного с психозами, накопленными в подсознании; он как бы проецировал образы психозов на мир; интерпретировал реальность в их свете. Жизнь становилась зеркалом для внутреннего мира, а вся конструкция напоминала Уробороса – змея, который свернулся в кольцо и кусает себя за хвост. Смерть в подобных случаях наступала от общего нервного или иммунного истощения. Бессонница, отказ от еды, нервные срывы: в таком состоянии любая простуда могла стать фатальной. Скорее всего, именно так умерла мать поэта и её дочь, любимая сестра Батюшкова – Александра Николаевна. Самого Батюшкова от “быстрой смерти” спасло только богатое поэтическое воображение и обширная образная память, запасами которых безумие поэта “питалось” почти три десятилетия.

Тем не менее младшая сестра Батюшкова – Варвара Николаевна (“Варинька”, “Варечька”, “ангел”, “ленивая девочка”) – в 1818 году выйдет замуж за сына родного брата Варинькиной бабушки, за двоюродного дядю Аркадия Соколова. Он был старше её на тринадцать лет. Роман тянулся второй год, однако Соколов всё не сватался. Это изматывало и Варвару, и её близких. По письмам Батюшкова видно, что он, и без того во взвинченном состоянии, теряет терпение. Его оскорбляет двусмысленность положения сестры. Так негодовал бы отец. “Более года она томится по-пустому, – пишет он. – Ничего у нас не делается, а целому миру всё известно. Не навлекайте себе огорчений пустым деликатством. Дела делаются просто. Да или нет – вот и вся песня у благоразумных людей” [6].

Когда свадьба, наконец, решилась, её отложили из-за смерти отца Николая Львовича. Только в 1818 году Варвара и Аркадий наконец поженятся. Они заживут своим домом сначала в Вологде, где Соколов служит директором училищ Вологодской губернии, а по выходе в отставку – в родовом Жукове. Мечта Вариньки (как и любой девушки того времени) – осуществится. Она станет женой и хозяйкой. Призрак мрачного старика в разорённом Даниловском перестанет её преследовать.

Проявилась ли в этом браке дурная наследственность? Неизвестно. Единственный сын Варвары Батюшковой и Аркадия Соколова – Николай – утонет, провалившись под лёд пошехонской речонки Согожи. Через пару месяцев Варвара потеряет сестру Елизавету (она умрёт от холеры). В имении Хантаново, где когда-то подолгу жил и сам Батюшков, она проведёт, когда овдовеет, оставшийся отрезок жизни. Из сестёр самая болезненная, слабая здоровьем, она доживёт до девяноста лет. На портрете вологодского художника Алексея Ягодникова[7] мы видим пожилую женщину в чепце. Взгляд её больших печальных глаз словно полон слёз. За больного брата Константина она молится иконе Божьей Матери “Взыскание погибших”. Этой иконе молятся о спасении души – того, чья душа померкла для обоих миров, небесного и земного.

“Лиза, Лизонька, Лизавета” – так называл её Батюшков – Елизавета Николаевна была по старшинству третьей. В пансионе мадам Эклебен из девиц Батюшковых она одна войдёт во вкус к французскому, что в перспективе означает – ко всей светской культуре того времени. Лиза – самая прилежная ученица, и мадам Эклебен даже представляет её великой княгине. Родители мечтают, чтобы Елизавета стала фрейлиной и жила в Петербурге. Однако её жизнь складывается иначе. Происходит то, чего она менее всего желает: из пансиона Лизу отправляют в Даниловское. Каково это, оказаться после Петербурга в пошехонской глухомани, да ещё со стариком-отцом – можно представить по роману “Война и мир”, где примерно в это же время в подобной глуши жили старик князь Болконский и его дочь княжна Марья. Для девицы её положения и воспитания только замужество давало шанс уехать если не в Петербург, то хотя бы в Вологду. Брак с чиновником Государственной коллегии иностранных дел Алексеем Шипиловым шанс давал, и прехороший: иностранная коллегия считалась элитным “ведомством”. В глазах обывателей его служащий заметно возвышался над чиновниками других коллегий.

Они поженились в 1802-м – в год, когда 15-летний Костя Батюшков уже вышел из пансиона. Как они познакомились? Предположительно в Вологде, другой светской жизни в округе попросту не было. Их могла сблизить любовь к французскому – Шипилов по службе блестяще владел языком. Так или иначе, выбирать приходилось из небольшого круга, и вологодский дворянин Шипилов в этот круг входил.

В Вологде, в доме Шипиловых, кроме Шипиловых-младших живёт Шипилов-старший. Ускользнув от отца, Лизонька теперь вынуждена терпеть старика чужого, бессердечного и скупого. Только взаимная супружеская любовь спасает её. О Петербурге она не мечтает и довольствуется французскими книгами. Её письма к брату Константину тоже написаны по-французски. Этим она как бы выделяет себя из провинциального окружения. Зная её страсть, Батюшков просит сестру Сашу в августовском письме 1812 года: “Скажи Лизавете, что я видел недавно славную сочинительницу Коринны и Дельфины, мадам Сталь, с которой провёл целый вечер у графини Строгоновой”. “Дурна как чёрт и умна как ангел”, – добавит он фразу, впоследствии ставшую хрестоматийной. Жермена де Сталь, первая интеллектуалка своего времени, бежала от Наполеона и ненадолго оказалась в России. То, что Лиза интересовалась её сочинениями, многое говорит о ней. Из всех сестёр только она могла по-настоящему оценить новое знакомство брата.

Спустя тридцать лет упрямый Шипилов осуществит-таки мечту Лизы. Он оставит должность директора Вологодской гимназии (её “подхватит” муж сестры Варвары) ради должности директора 2-й Петербургской гимназии. Семья переедет. К тому времени (1830-е годы) Елизавета Николаевна потеряет дочерей, умерших во младенчестве. Потери разовьют в “Лизоньке” постоянный страх за старшего сына. Когда писем от него долго нет, она не находит себе места. “Ты сама знаешь, как бывает с Лизой”, – мрачно сообщает Шипилов её сестре Александре. Но не зря говорят, чего боишься, то и происходит: сын Алёша, любимый племянник поэта, умрёт при неизвестных нам обстоятельствах. Ему будет двадцать пять лет. Из всех шипиловских детей только младший Лёня переживёт родителей.

Елизавета Николаевна умрёт в 1853 году в возрасте семидесяти одного года. Когда безумный Батюшков узнает, что сестры больше нет и что похоронили её в Духовом монастыре Вологды (а не в древних Прилуках) – он флегматично заметит, что ей “в Прилуках не с кем было бы говорить по-французски”.

Даже в помутнённом сознании поэта Лиза оставалась “француженкой”.

Аня оканчивала петербуржский пансион, когда умерла её мать Александра Григорьевна. Меньше всего ей хотелось возвращаться в Даниловское. Отец понимает это и делает всё, чтобы пристроить дочерей Елизавету и Анну в Петербурге. Он просит Павла принять их к Императорскому двору. Но царь не откликается на просьбу, и Анна вынуждена удалиться в родное Даниловское. Для неё это ссылка. Пока отец хлопочет о себе и младших детях в Петербурге, она живёт вместе с дедом. Из всех “добродетелей”, которые развивала в девочках мадам Эклебен, у Анны лучше других проявился талант рисовальщицы. Войдя в роль старшей сестры, она высылает маленькому Косте в пансион репродукцию картины “Диана и Эндимион”. Копирование картины развивает вкус к искусству живописи, считает она, и будет права: её младший брат станет не только поэтом, но одним из первых арт-критиков своего времени.

Мы не знаем обстоятельств Аниного брака с Абрамом Гревенсом. Думается, она использовала любую возможность, чтобы покинуть Даниловское. Дед хорошо понимал внучку: “Естли найду сватающегося человека стоющего и невесте непротивного, – писал он Николаю Львовичу в Петербург, – то тогда и благословение от меня дасца, и награда невесте”.

Абрам Гревенс был старше Анны на двадцать один год. Статский советник, лютеранин, по характеру из литературных персонажей он напоминает мужа Анны Карениной. У него было дурное свойство “удерживать деньги” – не отдавать долги, например, сёстрам жены, которым Гревенс (уже после смерти Анны) был должен 5000. Пара поженилась в 1802 году. Их сын Гриша будет первым и самым любимым племянником Батюшкова. Именно ему через много лет выпадет стать опекуном безумного дяди.

Жизнь старшей сестры поэта, “нежного и мужественного друга”, будет самой недолгой – в 1808 году в возрасте двадцати восьми лет Анна умрёт по неизвестной причине. Гриша вырастет без матери. Старшего Гревенса, оставшегося с детьми на руках, утешает в Петербурге Шипилов. Когда они расстанутся, Гревенс напишет ему неловкими, чиновничьими словами – однако сколько тоски прозвучит в этом его каренинском “не найдусь” (“По разлуке с Вами и, обыкша видеть Вас всегда с собою, я теперь один не найдусь”).

Анна была первой, самой старшей из единоутробных сестёр поэта, а Александра – третьей. Она не вышла замуж и не знала материнства. Её стареющий отец, брат и сёстры с детьми и мужьями, их семейные и финансовые отношения – стали её отношениями. Они были её семьей. Им она посвятила жизнь. Если кто-то и был невольным ангелом-хранителем семейства Батюшковых, то это была сестра Саша – словно имя матери, которое она носила, сделало её ответственной за всех в этом большом и пёстром семействе. Когда отец снова овдовел, когда снова остался один с малолетними детьми от второго брака – Помпеем и Юлией – и доживал век в разорённом Даниловском, Саша мчалась к нему по первому зову. Она хлопотала о свадьбе родной сестры Варвары и воспитании младшей сводной – Юлии. Тревога за близких изматывала Александру Николаевну. “Не можешь ли ты раздобыть для меня сонного порошку, – пишет она брату в апреле 1811-го, – я вовсе лишена этого дара небес”. И снова: “Шутки в сторону, не знаю, что и делать, дабы обрести сон”.

На излечение помешанного брата она направит всю нерастраченную материнскую энергию. Её подвиг глубоко и точно оценят друзья поэта. Она будет “единственной по нежности сердца и бескорыстию в привязанности к брату” (Жуковский).

Если правда, что безумие лишь дремлет в человеке, что оно, как скажет Батюшков, лишь “крокодил” на дне “колодца” души, и нужен только толчок, чтобы разбудить его – судьба Саши лучшее этому доказательство. Отчаявшись спасти брата, она сама погружается во мрак. “Крокодил” безумия тоже понемногу выбирается из её “колодца”. В болезненном рассудке Саша проживёт двенадцать лет и умрёт только в 1841 году. Поэту Батюшкову не станут говорить о гибели сестры. Ты раздала свою жизнь другим, но что ты получила взамен – мог бы спросить он сестру?

“Я не могу понять, что нас так привязывает к жизни… – обронит в письме Саша. – Кроме огорчения и болезни ничего нет”. Жестокий приговор, и выносит его девица двадцати пяти лет от роду. Но мы слышим голос не по годам трезвой, проницательной женщины. Оглядываясь на её жизнь, можно сказать, что именно она и была самой счастливой – если считать за счастье возможность раздать свою любовь близким. Когда она выполнила предназначение, то просто исчезла. Человек, живущий для других, не думает о воздаянии, могла бы она ответить брату.

Лучшее время

В частных письмах людей подцензурного времени почти не встретишь разговора о политике – как будто существует грань, через которую автор не разрешает переступить себе. Павловская, николаевская, советская, нынешняя – любая “цензурированная” эпоха живёт вне исторического контекста и его Большого времени. Создаётся впечатление, что человек такой эпохи состоит из одних сплетен, амуров, анекдотов, интриг по службе, хозяйства и сутяжничества, и семейного быта с его детскими болезнями и долгами.

Впечатление ложное, разумеется.

В последние годы правления Екатерины (а потом и в короткую эпоху Павла) цензура и доносы стали общегосударственной формой полицейского надзора за подданными. Жизнь была буквально пропитана соглядатайством. О том, что на границах досматриваются иностранные книги, а письма, идущие официальной почтой, перлюстрируются – знали все. Одна неловкая фраза или страница сочинения (как сегодня репост или лайк) могли стоить автору карьеры, а то и свободы. Расплывчатость требований (пресекать что-либо противное закону Божию, гражданственности и нравам) – а также отсутствие профессионального чиновничьего аппарата – развязывало доносчикам и цензорам руки. Что бывает, когда свободомыслие запрещается на государственном уровне, какой простор открывает подобный запрет для человеческой подлости – хорошо видно по тому, как поэт и цензор Туманский обошёлся с Карамзиным. Когда-то Карамзин отказался напечатать стихи Туманского в своём журнале, и тот, уже в должности цензора, в отместку запретил ввоз в Россию экземпляры немецкого издания “Писем русского путешественника”. Он не только “остановил” книгу, но представил начальству донос, указав на “опасные” в ней места, и только случай спас будущего историка от крупных неприятностей.

Политика обсуждалась устно или заносилась в дневники, но дневники тоже оказывались ненадёжными носителями. После 14 декабря Пушкин уничтожил многие записи, то же касалось писем и записок, шедших из рук в руки в обход почты[8].

Батюшкову было два года, когда пала Бастилия и наступили великие 1790-е. На его отрочество пришлись “турбулентные” годы правления Павла с эскападами во внутренней и внешней политике. Батюшков перешёл в пансион Триполи в год цареубийства. Французская революция, на фоне которой жила вся Европа, принципиально изменила представление европейского человека об истории, обществе и его собственной социальной природе. Батюшков был современником триумфа и падения Наполеона, и даже участвовал в его разгроме. Он пережил декабрь 1825-го, и хорошо, что был не в уме, ведь в ссылку ушли многие из тех, кого он знал и любил с детства.

Как поэт и человек Батюшков состоялся в историческом промежутке между эпохой Французской революции и восстанием декабристов, поставившим эпохе кровавую точку в далёкой России; между закатом классицизма и зарёй романтиков с войной 1812 года в точке исторической кульминации. В каком-то смысле это было везением, поскольку обретать собственное, внутреннее время, а значит и собственный голос, в промежутке проще – когда история делает скачок, инерция традиции ослабевает и поэту нужно самому искать, на что опереться.

Жизнь Батюшкова – поиск такой опоры. В свете подобного поиска можно было бы назвать его поэтом-экзистенциалистом, недаром именно Паскаль со временем всё больше привлекает его читательское внимание. Правда, по мере нарастания болезни связи с внешним миром одна за другой обрываются; он всё чаще пасует, прячется в себя от времени и вопросов, которые оно ставит. Ещё в молодости приговор Истории он высокомерно произносит с позиции вечности, и в этом высокомерии – его слабость, ведь именно История заставит его радикально поменять представления о себе и мире. Точкой опоры для него станет собственный опыт, горький, но свой, и отвечать перед своей жизнью и Временем он будет тоже – сам.

В 1797 году отец поэта отчаивается получить в Петербурге новый чин и должность. Из денег, полученных от заёмного банка, он внесёт за обучение сына в пансион француза Осипа Жакино 700 рублей на год – и удалится в Даниловское. А когда придёт время отдавать в пансион младшую Вариньку, Николай Львович переведёт сына в пансион подешевле: к итальянцу Ивану Антоновичу Триполи.

Трудно недооценить значение этого “перевода”.

Иван Антонович был географ и преподавал в Морском кадетском училище. Чтобы сколько-нибудь подработать к небольшому жалованью, он держал на дому частную школу, как делали многие преподаватели. Судя по эпиграмме, кадеты относились к наставнику с любовью, но без особого уважения (“Прекрючковатый нос, фитою ножки, / Морской мундир, гусарские сапожки”). Тем не менее вкус к итальянскому языку, а значит и к литературе – привьёт Батюшкову именно этот нелепый и смешной, не по моде одетый Иван Антонович.

Существует письмо Батюшкова из пансиона в Даниловское, в котором звучит хрестоматийная фраза “прохожу италиянскую грамматику и учу в оной глаголы”. Есть в письме упоминание и “большой картины”, которую Константин копирует по заданию старшей сестры Анны. Кисти какого художника принадлежала картина? Неизвестно, “Диану и Эндимиона” весьма часто изображали в европейской живописи. Однако сам античный сюжет исполнен глубокого “батюшковского” смысла. Влюблённая в Эндимиона, богиня Диана регулярно является юноше во сне. Однажды Эндимион просыпается. Он видит Диану, но считает её прекрасное видение сном. Чтобы увидеть богиню снова, он спит всё чаще и дольше, пока окончательно не перебирается за черту яви. Диана (Селена) была богиней луны, а Эндимион, таким образом, первым человеком-лунатиком; странно и страшно, что подобный сюжет рисовал в детстве первый лунатик русской поэзии Константин Батюшков.

Благодаря Анне из Батюшкова получился неплохой рисовальщик и, главное, разборчивый ценитель живописи. Мы в этом не раз ещё убедимся. На всю жизнь (и даже в безумии) он сохранит твёрдость руки и цепкость взгляда. Перед нами не альбомные завитки и виньетки, а портреты и жанровые сцены, довольно точно, хотя и “всырую” набросанные. Выпуклость, наглядность, художественность физического мира, которые схватывает глаз художника, найдут себя в поэзии. Батюшков станет одним из первых поэтов, чей визуальный ряд с его поблескивающими при лунном свете пиками или ночным дымящимся костром серьёзно потеснит абстрактную риторику классицизма и вычурные барочные метафоры. После Батюшкова только Пушкин сможет одной строкой оживить целую картину (“сальная свеча темно горела в медном шандале”).

Первым литературным опытом Константина был перевод на французский речи митрополита Платона. Речь была написана на восшествие Александра и прочитана Платоном во время московской коронации. “Отважится вокруг престола твоего пресмыкатися и ласкательство, и клевета, и пронырство со всем своим злым порождением, – писал митрополит, – откроет безобразную главу свою мздоимство и лицеприятие…” Однако с “помощью небесной подвиг твой будет удобен, бдение твое будет сладостно, попечение твое будет успешно…”

Речь императору понравилась. В числе переводов на другие языки она была опубликована. Если верно, что при переводе особенно усваивается склад авторской мысли, то Батюшкову повезло: митрополит Платон считался одним из самых просвещённых церковников. В том же письме Батюшков не без гордости сообщает о переводе отцу, и это едва ли не единственное свидетельство жизни поэта в пансионе. Мальчик просит деньги на прачку, почтовые расходы и крепостного слугу Фёдора. Он напоминает, что отец обещал подарить телескоп, который “можно продать и купить книги”. Для Батюшкова-подростка мир звёздного неба несравним с внутренним миром человека, который открывается в книгах.

Жизнь в пансионе приучала к самообслуживанию и чем-то напоминала армейскую; в военных походах этот опыт Батюшков, надо полагать, вспомнит. В отрыве от семьи, жизнь в чужом городе, в замкнутом пространстве среди себе подобных, учит подростков жить своим умом и расчётом. В таких условиях они рано взрослеют. У Жакино и Триполи Батюшкова научат не только языкам и наукам, но и самостоятельно распоряжаться личной жизнью и средствами к ней; самому принимать решения и отвечать за них. Несмотря на сложившийся образ певца неги и счастливых мгновений, в жизни Батюшков будет человеком действия. Его бездомность, заброшенность в мире породит “охоту к перемене мест”, которая будет формой поиска дома и сделает Батюшкову-поэту и судьбу, и легенду, но, увы, не сможет защитить от болезни. В конце концов его бесконечные разъезды превратятся из поиска точки опоры в попытку убежать от неизбежного помрачения.

Впрочем, первые годы в Петербурге – и в пансионе, и по выходе из него – не назовёшь временем одиночества и бесприютности. В судьбе юноши многие принимали участие. В семействе Михаила Никитича Муравьёва, сенатора, поэта, в прошлом литературного воспитателя великих князей – Батюшков живёт в Петербурге сразу после выхода из пансиона. Дядюшка и тётка, их дети – весь, как называли это семейство, “муравейник” – отныне и его семейство тоже, причём на долгие годы. Муравьёвы по-родственному опекают племянника, и этот образ поэта из провинции, которому покровительствуют влиятельные столичные родственники, позже окарикатурит Грибоедов в пьесе “Студент”.