3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kösel-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

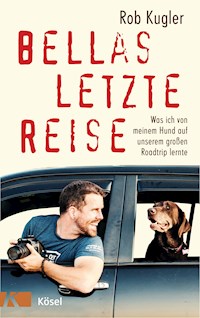

Ein Mann, seine krebskranke Hündin und ihr Roadtrip

Als Rob Kuglers Leben auseinanderfällt, ist vor allem seine schokoladenbraune Labradorhündin Bella für ihn da. Umso schlimmer für ihn, als er erfährt, dass Bella Knochenkrebs hat und ihr Vorderbein amputiert werden muss. Statt aufzugeben und die neunjährige Hündin einzuschläfern, entscheidet Rob sich dafür, ihre letzten Monate zu den schönsten ihres Lebens zu machen: Sie fahren quer durch die USA und entdecken das Land, schlafen gemeinsam im Auto, steigen auf Berge, schwimmen in Seen, treffen neue Freunde. Mit ihrer bedingungslosen Liebe und andauernden Lebensfreude ist Bella Rob ein stetes Vorbild, niemals aufzugeben und jeden Tag zu leben, als ob es der letzte wäre.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 592

Veröffentlichungsjahr: 2019

Sammlungen

Ähnliche

Als Rob Kuglers Leben auseinanderfällt, ist vor allem seine schokoladenbraune Labradorhündin Bella für ihn da. Umso schlimmer für ihn, als er erfährt, dass Bella Knochenkrebs hat und ihr Vorderbein amputiert werden muss. Statt aufzugeben und die neunjährige Hündin einzuschläfern, entscheidet sich Rob dafür, ihre letzten Monate zu den schönsten ihres Lebens zu machen: Sie fahren quer durch die USA und entdecken das Land, schlafen gemeinsam im Auto, steigen auf Berge, schwimmen in Seen, treffen neue Freunde. Mit ihrer bedingungslosen Liebe und andauernder Lebensfreude ist Bella Rob ein stetes Vorbild, niemals aufzugeben und jeden Tag zu leben, als ob es der letzte wäre. Rob Kugler, geboren 1982, war US Marine Staff Sergeant. Aufgrund einer Verletzung musste er den Militärdienst verlassen. Er ist Geschichtenerzähler, Fotograf und Autor. Wenn er nicht unterwegs ist, lebt er in Nebraska.

Rob Kugler

BELLASLETZTE REISE

Was ich von meinem Hund auf

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Deutsche Erstausgabe Die Originalausgabe erschien unter dem Titel A Dog Named Beautiful: A Marine, a Dog, and a Long Road Trip Home bei Flatiron Books, New York, einem Imprint von Macmillan Publishers.

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Copyright © 2019 Rob Kugler Umschlag: Weiss Werkstatt, München Umschlagfoto: © Amanda Hoeneman / PASSPLUS Innenfotos:© Rob Kugler Redaktion: Vera Baschlakow E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-23617-5V001www.koesel.de

Inhalt

1. Teil

Straße ohne Namen

Lauf, Bella, lauf!

Mai 2015, Lincoln, Nebraska

Die Katzenmenschen von Broken Bow

1982 bis 2000, Broken Bow, Nebraska

Friedliches Inselleben: Put-in-Bay

November bis Dezember 2015, von Lincoln, Nebraska, nach Put-in-Bay, Ohio

»Durchhalten«

Nebraska, 1990 bis 2001

Wer ist ROY?

Dezember 2015, von Ohio nach New Hampshire

Warten auf den Einsatz

Nebraska, 2001 bis 2007

Der Narr

Dezember 2015 bis Januar 2016, Port Henry, New York, bis West Point, New York

2. Teil

Straße der Schmerzen

Anruf zu Hause

2007, Al-Taqaddum Air Base, Irak

Liebe überall

Januar bis Februar 2016, von New York City nach Savannah, Georgia

Sarg mit Flagge

Dezember 2007, Irak und Nebraska

Wieder unterwegs

Februar bis Juni 2016, von Savannah, Georgia, über Nebraska nach Jacksonville, North Carolina

Der amerikanische Traum

2007 bis 2010, Irak, Nebraska und Los Angeles

Der amerikanische Albtraum

2010 bis 2015, Los Angeles und Nebraska

3. Teil

Heimkehr

Alles für Bella

Juni bis Juli 2016, Halbzeit unseres Trips, von Beaufort, South Carolina, nach Fort Walton Beach, Florida

Mikes Sonnenuntergang

Juli bis August 2016, von Fort Walton Beach über die Dakotas nach Nebraska

Noch eine letzte Runde

August bis Oktober 2016, von Gering, Nebraska, nach Denver, Colorado

Bellas letzte Reise

27. Oktober bis 28. Oktober 2016, Loveland, Colorado

Trauer

28. Oktober bis 11. November 2016, von Loveland, Colorado, nach Denver, Colorado

Oregon

November 2016 bis Februar 2017, von Denver, Colorado, bis zur Grenze nach Oregon

Wir sehen uns am Strand

Februar bis Sommer 2017, von der Grenze zu Oregon nach Bellingham, Washington

Danksagung

Für alle mit großen Träumen und einem Herz voller Liebe, die nach herbem Verlust ein Leben der Leere und eine Welt ohne Hoffnung erfahren mussten, die sich weigern, in dieser Realität zu existieren, und eine neue erschaffen wollen.

1. Teil Straße ohne Namen

Lauf, Bella, lauf!

Mai 2015, Lincoln, Nebraska

»Können wir uns über die Röntgenbilder hinten unterhalten?«, fragt die Tierärztin. Beim Klang ihrer Worte rieselt es mir kalt über den Rücken. Das kann nichts Gutes bedeuten, wenn man für ein Gespräch ins Hinterzimmer gebeten wird.

Ich verlasse den Warteraum und folge der Ärztin den Flur entlang in den hinteren Praxisbereich. Zwei Tassen Orangen-Zimt-Tee und ein heißer Kakao schwappen in meinem Magen hin und her. Bei kostenlosen Getränken greife ich hemmungslos zu. Bella, mein geliebter schokoladenbrauner Labrador, läuft neben mir an der Leine. Ihre Pfoten erzeugen klickende Geräusche auf dem Linoleum. Wie immer ist Bella zufrieden und gut gelaunt. Sie fühlt sich überall wohl, solange sie an meiner Seite ist. Und das ist sie schon seit acht Jahren, gemeinsam haben wir zahlreiche Abenteuer erlebt.

Als wir im hinteren Zimmer stehen, bücke ich mich, um Bella über ihr seidig weiches Fell zu streichen, beginnend oben am Kopf, direkt oberhalb der Augen. Ich liebe mein Mädchen über alles. Sie ist glücklich, wenn wir zusammen sind, stets positiv und wundervoll. Mir kommt es dann so vor, als würde sie die ganze Zeit lächeln. Wir brauchen nichts außer Essen, ein Dach über dem Kopf und die Anwesenheit des anderen. Ich nehme ihr Ohr zwischen Zeigefinger und Daumen und kraule die kleine Ausbuchtung unweit der Stelle, wo es mit der Kopfhaut verwachsen ist. Schon als sie noch ein Welpe war, habe ich sie gerne dort gestreichelt.

Die Tierärztin knipst den Röntgenmonitor an, auf dem zwei Bilder erscheinen: einmal Bellas Oberarmbein, dann ihre Lungen. Oben am Humerus, dem kürzeren der beiden Knochen, die die vorderen Extremitäten ausmachen, sitzt ein haarfeines Netz aus fedrigen Verästelungen. Der Knochen scheint in das umliegende Gewebe hineinzuwachsen. Bellas Lungen wirken unklar umrissen und weisen leuchtend weiße Flecken auf, wie ein marmorner Himmel, der sich gegen den aufziehenden Sturm wappnet.

»Tut mir leid«, sagt die Veterinärin. »Es handelt sich um ein Osteosarkom im fortgeschrittenen Stadium. Das sind leider keine guten Nachrichten. Knochenkrebs. Sie hat bereits Metastasen in der Lunge.«

Mir schnürt es die Kehle zu, aber ich reiße mich zusammen. Nicht weil ich als Marine übertrieben männliche Härte zeigen sollte, sondern um mich zu sammeln. Ich konzentriere mich auf jedes einzelne Wort, das die Tierärztin sagt, damit ich genau im Bilde bin, wie die nächsten Schritte aussehen. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass aufmerksames Zuhören die beste Methode ist, wenn die Kacke am Dampfen ist. Die Welt scheint dann für einen Moment völlig stillzustehen.

Dass Bella todkrank sein soll, kann ich nicht begreifen. Ich blicke nach unten und sehe diesen lebensfrohen Hund neben mir. Bella schaut zu mir auf, ihre Augen strahlen. Sie ist abenteuerlustig, athletisch, ein liebenswertes Bündel reinster Hundeliebe. Sie ist meine Konstante im Leben. Sie liebt mich bedingungslos und zuverlässig, egal ob ich am Boden zerstört bin, traurig, wütend, mich irre oder versagt habe. Sie wedelt freudig mit dem Schwanz, immer wenn ich zur Tür hereinkomme. In den vergangenen Jahren, die für mich nicht leicht waren, ist sie mir zu einem weisen Ratgeber geworden wie Meister Yoda für den jungen Luke. Sie hat mich gelehrt, wie wenig man im Leben zum Glücklichsein braucht, wie man ganz im Augenblick lebt und jede einzelne Sekunde genießt. Ich kann ohne eine Spur von Scham sagen, dass dieser Hund mein bester Freund ist. Meine einzig wahre Liebe.

Die Tierärztin runzelt die Stirn. Ich sehe ihr in die Augen. Das ist vermutlich der härteste Part ihres Jobs. »Welche Möglichkeiten gibt es?«, taste ich mich behutsam vor.

»Wir haben es hier mit einem äußerst aggressiven Krebs zu tun. Natürlich könnten wir den Vorderlauf amputieren. Aber wenn Sie das nicht wollen, sollten wir sie am besten noch heute einschläfern, um ihr weiteres Leid zu ersparen. Sie hat große Schmerzen.«

Bella einschläfern? Unter gar keinen Umständen lasse ich das zu. Sie ist meine Welt! Sie war stets an meiner Seite bei allem, was ich durchmachen musste. Sie verkörpert für mich das, was das Leben schön macht: Glück, Freiheit, Hilfsbereitschaft, Entschlossenheit, Freude, Spaß. Sie würdigt den Akt des Daseins an sich. Nein. Solange es andere Optionen gibt, werde ich nicht zulassen, dass man dem Leben dieses Hundes ein Ende setzt. Aber genauso wenig ertrage ich den Gedanken, dass Bella Schmerzen erleidet. Sie ist für mich wie eine Tochter. Meine Familie.

»Wenn wir ihr das Bein abnehmen lassen, wie viel Zeit bleibt ihr dann noch?«, frage ich.

»Der Krebs sitzt leider auch in ihrer Lunge. Die Operation würde lediglich dafür sorgen, dass sie schmerzfrei ist. Wir sprechen also von maximal drei bis sechs Monaten.«

Drei bis sechs Monate.

Diese Neuigkeit trifft mich hart wie eine Kugel. Bella ist erst acht Jahre alt, in mittleren Jahren sozusagen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Labrador bis zu fünfzehn Jahre lebt. Wieder blicke ich hinunter zu Bella und tätschle ihr weiches Fell am Kopf. Sie wedelt unbeirrt mit dem Schwanz und sieht zur Tierärztin auf. Offenbar wundert sie sich, woher die gedrückte Stimmung plötzlich kommt. Die Amputation ihres Vorderbeins ist also die einzige Option, die uns bleibt, eine Option, die mir viel zu heftig erscheint und gleichzeitig nicht genug ist. Ich erkundige mich nach einer Chemotherapie, bekomme aber gesagt, dass eine solche angesichts des fortgeschrittenen Befalls der Lunge wenig Sinn hat. Ich müsste wegen der Amputation jetzt eine Entscheidung treffen, aber es bringt mich um, ich schaffe es nicht, dem zuzustimmen. Als letzte Ausflucht frage ich: »Kann ich wenigstens eine Nacht darüber schlafen?«

Selbstverständlich. Eine Nacht. Bella und ich fahren nach Hause, ich gebe ihr Futter, dann bereite ich Abendessen für mich selbst zu. Mein Gehirn läuft auf Hochtouren, die Gedanken rasen. Es kommt mir vor, als hätte ich sie erst gestern bekommen. Ein Mädchen im Teenageralter aus einer Kleinstadt in Nebraska, das später einmal Tierärztin werden wollte, hatte ihren schokobraunen Labrador zur Zucht freigegeben. Sie hatte den Wurf gut hochgepäppelt, den Welpen die nötigen Impfungen geben und ihre Afterkrallen entfernen lassen. Meine Freundin stieß in einer regionalen Zeitung auf die Anzeige. Wir fuhren hin, um uns die Tiere vor Ort anzusehen. Ein halbes Dutzend munterer kleiner Energiebündel tobte in einem abgeschlossenen Gehege im Garten vor dem Haus des Mädchens herum. Die jungen Hunde flitzen hintereinander her. Stupsten sich gegenseitig an die Nasen. Es war ein lustiger Anblick, der uns zum Lachen brachte. Ein blauäugiger Welpe kam tollpatschig auf uns zugeschossen, legte die winzigen Pfoten an den Zaun und wedelte wild mit dem Schwanz. Das Ding sah aus wie der Propeller eines Hubschraubers. Als ich den Welpen hochnahm, leckte er mir mit der Zunge übers Gesicht. Das kleine Tier war einfach perfekt. Aber wir waren an diesem Tag noch nicht in der Lage, eine endgültige Entscheidung zu treffen, deshalb setzten wir den Welpen wieder zurück ins Gehege. Sofort flitzte er zu den anderen, um mit ihnen zu spielen.

In den kommenden Monaten sollte ich mit meiner Marine-Reserveeinheit in den Irak entsandt werden. Meine Freundin und ich kamen deshalb zu dem Schluss, dass ein Hündchen ein prima Gefährte für sie wäre, solange ich weg war. Wir fuhren nach Hause, ließen uns alles noch einmal durch den Kopf gehen und kehrten am nächsten Tag zurück. Hoffentlich würden wir diesen einen Welpen wiedererkennen, mit dem wir am Tag zuvor bereits Bekanntschaft geschlossen hatten. Die Hunde sahen nämlich aus wie kleine Klone, einer wie der andere.

Doch kaum gingen wir durch den Garten auf das Gitter zu, kam derselbe blauäugige Welpe auf uns zu gesaust, legte die Pfoten an den Zaun und wedelte mit dem Hinterteil. Es schien so, als würde er unsere Herzen direkt ansprechen: Hey, Leute. Da seid ihr ja wieder! Ihr habtgestern wohl vergessen, mich mitzunehmen. Wir hoben ihn hoch, bezahlten das Mädchen und stiegen wieder ins Auto.

Der Name unseres kleinen Hundes sollte etwas ganz Besonderes sein. Ein Name mit Bedeutung, weil ein Hund seinem Namen meistens gerecht wird. Als ich in diese riesigen blauen Welpenaugen blickte, die sich so drastisch von dem schokobraunen Fell abhoben, konnte ich nicht fassen, wie wunderschön dieses kleine Hundemädchen war.

Wunderschön.

Ich zog mein Laptop heraus und googelte nach dem Wort »wunderschön« in anderen Sprachen. Zunächst versuchte ich es mit den Sprachen meiner eigenen Herkunft, ich hatte irische und deutsche Wurzeln. Dabei stieß ich auf das irische spéiriúil und auf das deutsche schön. Doch keines von beiden schien mir als Name zu passen, ganz abgesehen davon, dass ich Schwierigkeiten mit der korrekten Aussprache hatte. Deshalb suchte ich weiter: Linda, Hermosa, Bonita – ich kannte die spanischen Wörter für Schönheit, und trotzdem schien mir keines passend für dieses winzige Wesen. Dann stieß ich auf das italienische bella. Ich blickte hinunter auf den kleinen Welpen und fragte zum Spaß: »Was hältst du davon?« Als sie daraufhin an meinem Computerkabel herumkauen wollte, musste ich lachen: »Bella, aus!«

So bekam Bella ihren Namen.

Am Morgen nach unserem Besuch bei der Tierärztin lasse ich mir einen Termin für die Amputation von Bellas Bein geben. Die Operation ist in zwei Tagen angesetzt, uns bleibt also noch ein wenig Zeit. Am selben Nachmittag wollen wir zum Spielen in den Park gehen. Es ist ein besonders freundlicher Tag Anfang Mai, das Gras ist vom Frühlingsregen saftig grün. Die Sonne Nebraskas strahlt auf uns herab und wärmt uns. Bella setzt sich für einen Moment ins Gras, wo ich ein Foto von ihr mache. Es wird das letzte sein, auf dem sie noch alle vier Beine hat.

Ihr Körper war immer völlig im Einklang mit seiner Umgebung – so wie ihr ganzes Wesen. Von dem Moment an, als wir sie nach Hause brachten, fand ich, dass Bella auffallend gut auf das Training ansprach. Sie lernte unheimlich schnell. Um ihr das Sitzkommando beizubringen, brauchte ich nur dieselbe Geste ein paarmal zu wiederholen. Ich hob die rechte Hand, schloss sie zur Faust, den Daumen und den Zeigefinger ausgestreckt, und deutete auf den Boden. Sofort setzte sie ihren kleinen Hintern ab und schaute zu mir auf, als wollte sie sagen: Kinderspiel. Ich sitze. Undjetzt?

Meine Freundin und ich brachten sie zur Hundeschule, wo Bella lernte, nicht auf den Leckerbissen am Boden zu achten, wenn sie den Befehl »Lass« hörte. Das ist wohl eins der wichtigsten Kommandos, die ein Hund lernen muss. Wir konnten diesen Befehl schon bald für alles verwenden, das sie in Ruhe lassen sollte. Eichhörnchen. Autos. Ein Sandwich auf dem Teller.

Heute, während ich das letzte Foto von ihr mit allen vier Beinen mache, wirkt sie intelligent und majestätisch, den Kopf leicht zu einer Seite gewandt, ihr Blick intensiv und klug. Ich gehe auf sie zu, nehme ihren Kopf in beide Hände und rede zärtlich auf sie ein, versuche ihr zu erklären, was geschehen wird. »Wir müssen noch einmal zu dieser Tierärztin, Bella. Es tut mir so leid, dass du das alles nicht verstehen kannst, aber ich hoffe, du hast dann keine Schmerzen mehr.« Ich drücke ihr einen langen und liebevollen Kuss auf die Stirn.

Die Operation kostet fünfzehnhundert Dollar, zusätzlich zu den dreihundert für Röntgenaufnahmen, die ich bereits ausgegeben habe. Ich werde dieses Jahr dreiunddreißig und studiere. Bald werde ich meinen Abschluss als Brandschutztechniker machen. Dabei bin ich immer noch auf der Suche nach meiner eigentlichen Berufung im Leben – vielleicht Schreiben oder Fotografieren. Ich führe ein möglichst einfaches Leben und wohne in einem Haus, das gerade renoviert wird. An den Wänden fehlt der Putz, und meine Mahlzeiten bereite ich auf einer Kochplatte im Keller zu. Um irgendwie über die Runden zu kommen, verkaufe ich Fotos von meiner Website und habe mehrere Aushilfsjobs. Vom Kriegsveteranenministerium erhalte ich einen Zuschuss wegen meiner Anpassungsstörung. Die Kosten für Bellas Operation sind für mich kein Klacks, ich werde sie mit meiner Kreditkarte bezahlen müssen. Aber Bella ist es mir wert, rufe ich mir selbst in Erinnerung. Für sie würde ich alles geben. Mir wird schon etwas einfallen, wie ich die Schulden bezahle.

Am Morgen der Operation fahre ich mit Bella zur Klinik, gebe ihr zum Abschied einen Kuss und überlasse sie dann der Tierärztin. Der gesamte Eingriff wird acht Stunden dauern. Man sagt mir, dass es keinen Sinn habe, wenn ich hierbliebe und warte, deshalb gehe ich in den Unterricht, tipple nervös mit dem Fuß und starre unablässig auf die Uhr. Als die Stunde vorbei ist, spaziere ich zum Park, wo ich die ganze Zeit nur nervös auf und ab renne. Endlich klingelt mein Telefon. Man versucht, mich auf ihren Anblick vorzubereiten. Ich lege auf und begebe mich auf dem schnellsten Weg zur Klinik. Die Tierärztin begrüßt mich im Warteraum, dann verschwindet sie im Hinterzimmer, um Bella zu holen. Ich bin erstaunt, dass mein Hund so schnell wieder auf den Beinen ist. Unwillkürlich erinnere ich mich an das erste Mal, als Bella für mich apportiert hat. Dieser Akt war so tief in ihren Genen verankert, dass ich es ihr gar nicht groß beibringen musste. Sie schien sich einfach auf ihren Instinkt zu verlassen. Intuitiv bettelte sie darum, dass ich ein Spielzeug für sie warf, und rannte und rannte, bis mir der Arm wehtat. Sie selbst hechelte wie verrückt und war ganz außer Atem. Trotzdem wollte sie immer mehr.

Jetzt taucht Bella im Flur auf, kommt auf ihren drei Beinen angehoppelt. Sie wedelt mit dem Schwanz, wenn auch extrem langsam und tief zwischen ihren Beinen. Sie macht den Eindruck, als würde sie am liebsten loslaufen und spielen, aber sie ist von der Narkose etwas benommen, und ihre Augen schaffen es noch nicht, komplett scharf zu stellen. Ihr Körper ist voller Klammern, und von der Körpermitte an nach vorne hin ist sie kahl rasiert. Der vordere linke Lauf und das Schulterblatt sind verschwunden. Ich gehe in die Knie und breite die Arme aus, dann ziehe ich Bella an mich und halte sie ganz fest. »Du bist wunderschön«, flüstere ich, »einfach nur wunderschön.« Bella drängt sich an mich und wedelt nun etwas lebhafter mit dem Schwanz. Wir brauchen einander. Uns zwei gibt es nur im Doppelpack. Wir sind unzertrennlich.

Vorsichtig fahre ich nach Hause und lege sie aufs Bett neben ein Schild, das ich am selben Tag gemalt habe: »Willkommen daheim, Bella!« Ich decke sie mit meinem alten T-Shirt vom Team Rubicon zu, jenem Katastrophenhilfsdienst angeführt von Veteranen, bei dem ich mich als Ehrenamtlicher engagiere. Ich streichle ihr über Stirn und Körper, kraule die weiche Stelle über ihrer Schnauze. Sie schließt die Augen, und schon bald atmet sie tief und gleichmäßig. Flatternd öffnet und schließt sie die Lider, als wäre sie kurz aus einem verstörenden Traum aufgeschreckt worden. Und endlich fällt sie in tiefen Schlummer.

Um Mitternacht höre ich, wie Bella aufsteht und sich zu schütteln versucht. Bis ich bei ihr bin, steht sie schon an der Haustür, ein eindeutiges Signal, dass sie nach draußen will. Ich mache mir Sorgen, weil sie noch nie mitten in der Nacht raus wollte, deshalb begleite ich sie hinaus in den Garten. Sie pinkelt, macht ein paar Schritte, dann lässt sie sich ins Gras fallen und schläft auf der Stelle wieder ein. Ich überlege, ob ich sie zurück ins Haus tragen soll. Doch sie liebt es, draußen in der Natur auf dem Boden zu liegen, mit dem Gefühl von Freiheit, wenn der Wind um ihre Ohren streift. Dieser Moment ist wichtig für sie, deshalb werde ich ihn nicht einfach unterbrechen. Ich gehe zurück ins Haus und hole eine warme Decke für Bella und einen Schlafsack für mich. Ich hebe sie auf die weiche Unterlage und decke sie mit dem Rest zu, damit ihr nicht kalt wird, breite meinen Schlafsack aus, krieche hinein und schiebe mich ganz dicht an sie heran.

Sie ist mir so nah. Ich betrachte sie im Mondschein, widme ihrem Körper, ihrem Geist, ihrem Atem meine volle Aufmerksamkeit. Ich spüre die Wärme, die von ihr ausgeht. Behutsam streiche ich über ihr glattes Fell, entlang der Wirbelsäule bis runter zu ihren Hüften. Sanft massiere ich ihr linkes Hinterbein. Fahre sachte mit den Fingern über den kleinen Knubbel an ihrem Knie. Meine Hand bewegt sich hinauf zu ihrem Kiefer, und ich wünschte, ich könnte spaßeshalber daran ziehen, wie sie es normalerweise liebt. Doch sie braucht dringend Ruhe, damit sie wieder gesund wird. Meine Lieblingsstelle an Bella ist ein kleiner formloser brauner Leberfleck, direkt an der rosigen Unterseite ihres linken Kiefers. Er ist so versteckt, dass nur ihre besten Freunde ihn kennen. Zu gerne würde ich ihn mir jetzt ansehen, aber es ist mitten in der Nacht, deshalb werde ich bis zum Morgen warten müssen.

Seufzend lege ich Bella die Hand auf, ohne sie zu bewegen, nur damit sie weiß, dass ich bei ihr bin. Dann rolle ich mich auf den Rücken und blicke hinauf in den nächtlichen Himmel. Der endlose Sternenhimmel funkelt über Bella und mir, zwei winzigen Kreaturen hier unten auf der Erde.

In meinen verwundbarsten und aufrichtigsten Momenten, wenn ich mich frage, was ich eigentlich aus meinem Leben gemacht habe, weiß ich eines ganz genau: das Einzige, das wirklich Bedeutung für mich hat, ist dieser Hund. Und nun wird dieser Hund sterben. Nein, das stimmt nicht ganz! Uns bleiben noch drei bis sechs Monate. Plötzlich kommt mir eine Idee, zeichnet sich ab in meinen Gedanken und in meiner Seele: dass Bellas verbleibende Zeit eine Art Sinnsuche sein könnte. Ich habe noch keine Vorstellung, wie diese Sinnsuche aussehen soll, aber eine solche wird es sein, eine Reise, auf der ich mein Leben vollkommen umkrempeln werde. Auf der ich sämtliche Erwartungen an das Leben hinter mir lasse und herausfinde, was wirklich zählt. Vielleicht kann Bella mir dabei den Weg weisen. Wenn ich ihre schwersten Stunden teile, erfahre ich womöglich, was ein Mensch über sich selbst wissen muss.

Selbst angesichts der zahllosen Sterne und des weiten Himmels über uns ist dieser dreibeinige Winzling für mich das Universum. Wie können dieser wunderschöne Hund und ich das Beste aus der viel zu knappen Zeit herausholen?

Reisegefährten

Bella und ich bewundern die wunderschönen Graffitis an leer stehenden Gebäuden in Detroit.

Ich besitze nicht viele schöne Fotos von mir im Irak, aber dieses hier scheint meine Zeit dort sehr schön auf den Punkt zu bringen. Ich pose auf einem kaputten Kranfahrzeug, während ein anderer Marine die eigentliche Arbeit erledigt.

Mein Bruder Mike, Mom und ich, am Tag meiner Beförderung zum Sergeant. Ein Moment, der mir für immer in liebevoller Erinnerung bleiben wird.

Schneeschnauze

Eins meiner Lieblingsbilder von Mike, fotografiert wenige Stunden vor seinem Tod. Es erinnert mich jedes Mal an den Mann, der mir immer als Vorbild gedient hat. Er war Anführer, Krieger, Ehemann, Sohn, Onkel und Bruder.

Bella, wie sie ihren Platz als Königin der Adirondacks für sich beansprucht.

Bella und ich auf der Insel Put-in-Bay

Bella hat es immer geliebt, auf Autofahrten den Kopf zum Fenster rauszustrecken, doch manchmal übertrieb sie es und hielt zusätzlich das Bein raus, ganz gleich, ob mir das gefiel oder nicht.

Liebe in Philadelphia

Während unserer Zeit am Onslow Beach im Camp Lejeune, North Carolina, standen Bella und ich immer sehr früh auf und gingen am Ufer spazieren, um den majestätischen Sonnenaufgang über dem Ozean mitzuerleben.

Bella und ihr neuer Kumpel Gabriel in »Bellas Haus«, wie Gabriel es nannte.

An einem Strand in Florida, wo Bella sich mit zwei anderen Labradoren anfreundete. Jeder von ihnen hatte seinen eigenen Ball, aber selbstverständlich waren sie alle hinter dem einen her.

Auf Tybee Island, Georgia

In Colorado waren wir nicht nur mit den tierärztlichen Angestellten in engen Kontakt, wir schlossen auch einige Freundschaften, während wir durch die Straßen spazierten. Hier verabschieden wir uns gerade und machen uns auf den Weg weiter in Richtung Westen.

Bella in den unendlichen Weiten der Dakotas

Abschied von Bella

Als sie von uns ging, nahm ich Bellas Ohr ein letztes Mal zwischen die Finger und streichelte es.

Sie ist immer bei mir.

Die Katzenmenschen von Broken Bow

1982 bis 2000, Broken Bow, Nebraska

Wenn ich eines in meinem relativ jungen Leben gelernt habe, dann ist es die Tatsache, dass jeder Einzelne eine Geschichte zu erzählen hat.

Ich habe Menschen ganz anderer Herkunft und mit den unterschiedlichsten Lebensläufen kennengelernt und erlebt, wie sie sich uneins waren in Bezug auf ihren Glauben und ihre Ideale. Wenn wir uns jedoch die Zeit nehmen, uns die Geschichte von jemandem anzuhören, erkennen wir, dass wir trotz aller Unterschiede vieles gemeinsam haben. Diese Gemeinsamkeiten erleichtern es uns, einander zu verstehen. Wenn wir uns die Gemeinsamkeiten vor Augen führen, erkennen wir die anderen als das, was sie wirklich sind – dann sehen wir nicht das, was sie erreicht haben, nicht das, woran sie glauben, und auch nicht, wie viel Geld sie verdienen. Die Dinge, über die wir uns mit anderen identifizieren und die in jeder Sprache gleichermaßen ihre Gültigkeit haben, beziehen sich allesamt auf Herzensangelegenheiten. Es geht um Liebe, Verlust, Verzweiflung und Leidenschaft. Es sind die grundlegenden Emotionen, die uns allen eigen sind, ungeachtet von Rasse, Herkunft oder Glauben. Diese Gemeinsamkeiten erlauben es uns, über die Unterschiede und Vorurteile, die uns lenken, hinwegzusehen und das eigentlich Entscheidende zu erkennen: Dass jeder Mensch liebt und leidet.

Um die Geschichte eines Einzelnen zu verstehen, müssen wir die zentrale Botschaft seiner Herkunft erkennen.

Meine eigene Geschichte begann mit dem schmerzhaften Verlust meines Zuhauses, und meine ersten Lektionen in Sachen Liebe lernte ich ausgerechnet von Katzen.

In meiner Kindheit hatten wir stets Katzen. Eigentlich wollte ich immer schon einen Hund, einen Hund genau wie Bella. Mom jedoch war dagegen, weil ein Hund sehr viel Verantwortung bedeutet. Bei einer Katze ist das nicht ganz so schlimm, sie kommt und geht, wie es ihr gefällt, hält sich drinnen auf oder draußen, Tag und Nacht. Zumindest war das bei unseren Katzen so. Unser Garten war nicht eingezäunt, und ich war mir nicht einmal sicher, ob Hunde in den Sozialwohnungen, in denen wir viele Jahre lebten, überhaupt erlaubt waren. Deshalb hatten wir Katzen. Katzen und noch mehr Katzen. Heute kennen mich die meisten meiner Freunde und Bekannten als echten Hundeliebhaber; deshalb reagieren sie nicht selten überrascht, wenn ich erzähle, dass ich früher ein Katzenfreund war. Doch warum eine Trennlinie ziehen zwischen Menschen, die Hunde lieben, und solchen, die Katzen mögen? Es sollte auf dieser Welt ohnehin mehr Liebe geben, nicht weniger, und ich kann absolut nicht nachvollziehen, wie Leute behaupten können, sie würden Katzen hassen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich kenne durchaus Menschen, die alles andere als Hundeliebhaber sind, aber sie tönen deswegen nicht gleich, sie würden Hunde hassen. Niemand hasst Hunde. Bei Katzen dagegen sieht es anders aus.

Als ich ein Kind war, hatten wir eine Reihe richtig toller Katzen. Alle in der Nachbarschaft kannten Muffin the Torty und ihren wunderbaren Sohn Pudge, der irgendwann ein stattliches Gewicht von zehn Kilo auf die Waage brachte. In unserer Kleinstadt war er als regelrechtes Monster verschrien. Ich liebte unsere Katzen, die selbstverständlich zur Familie gehörten. Das ging sogar so weit, dass Mom manchmal unsere Namen durcheinanderbrachte. Bobby. Pudge. Michael. Muffin.

Muffin war eine winzige Schildpattkatze. Sie hatte schwarzes Fell mit orangen und grauen Sprenkeln und wog höchstens drei Kilo. Trotzdem war Muffin angriffslustig, cool und absolut unabhängig. Niemand legte sich mit ihr an. Muffin und Pudge waren für einen Jungen wie mich ein guter Ersatz für einen Hund. Sie folgten Mom und mir meilenweit, wenn wir unsere abendlichen Spaziergänge durch die Kornfelder machten. Wenn wir am Bordstein anhielten und aus dem Auto stiegen, begrüßten uns Muffin und Pudge bereits schnurrend und mit einem breiten Grinsen. Wir hatten einen Drehstuhl, auf den Muffin gern kletterte, um uns dann mit einem Miauen zu kommandieren, dass wir ihn drehen sollten. Wir ließen den Stuhl kreisen wie ein Karussell. Muffin mutierte dann zur Furie, kratzte, schlug mit den Klauen nach uns und maunzte vor Vergnügen, bis wir den Stuhl stoppten. Dann schnurrte sie behaglich, als wäre alles nur ein lustiges Spiel für sie.

Muffin war das erste Tier, dem ich mich tief verbunden fühlte. Oft kam sie nachts in mein Zimmer, sprang zu mir aufs Bett und wartete ab, bis ich die Decke anhob. Dann kroch sie runter zu meinen Füßen, machte aber sofort wieder kehrt und näherte sich meinem Gesicht. Dabei legte sie mir die Pfoten auf den Arm. Das wurde zu einem Ritual. Jedes Mal fühlte ich mich auserwählt, wenn sie sich an mich kuschelte. Dabei knetete sie meinen Oberarm mit den Pfoten, und ich fühlte mich von ihr richtig geliebt. Unsere Katzen konnten immer tun und lassen, was sie wollten. Muffin durfte sich aussuchen, wo sie schlafen wollte, drinnen oder draußen, aber sie kuschelte sich sehr oft auf diese Weise an mich, mit den Pfoten auf meinem Arm. So lag sie dann da und schnurrte zufrieden. An das Schnurren einer Katze kommt kaum etwas heran. Es ist ein untrügliches Zeichen von Liebe und Wohlbehagen.

Doch so wunderbar unsere Katzen auch waren und so sehr ich sie liebte, sie waren nicht wie Hunde, sondern bewahrten sich ihre Freiheit. Mit unseren Katzen konnte ich nicht Fangen spielen, nur weil ich Lust dazu hatte. Ich konnte nicht mit ihnen herumtollen oder sie an den Ohren ziehen, und ganz sicher würde ich nicht mit ihnen im See schwimmen können. Wenn sie im Auto saßen, keiften sie, als würde man sie foltern, und kratzten an den Scheiben. Im Laufe der Jahre sind mir viele Katzen über den Weg gelaufen, aber keine von ihnen war nur annähernd so cool wie Muffin oder Pudge. Sie ließen sich von keinem Menschen streicheln. Sie rannten weg, sobald man das Haus betrat. Plötzlich konnte ich nachvollziehen, dass man zum Katzenhasser wurde, wenn man lediglich Erfahrungen mit derartigen unberechenbaren Exemplaren hatte. Ich verstehe absolut, dass man von solchen Tieren keine Pfotenspuren vom Küchentresen wischen, das Katzenklo reinigen oder Haare vom Sofa saugen will, wenn man sie ohnehin nie zu Gesicht bekommt. Was mich betrifft, liebe ich Katzen bis zum heutigen Tag. Aber ich bevorzuge Haustiere, die man in den Arm nehmen und knuddeln kann, Tiere, die fähig sind, zu lieben und sich lieben zu lassen. Diese Tiere kann man mit seiner Liebe überschütten, die Finger tief in ihrem Fell vergraben und ihnen den Bauch kraulen. Sie rollen sich dann auf den Rücken, sehen einen freundlich an und betteln um mehr. Katzen würden so etwas nie tun. Nicht einmal die coolsten Exemplare. Sollte das jemand mit einer Katze versuchen, würde er garantiert Narben davontragen, da bin ich mir sicher.

Als ich in der fünften Klasse war, hatte Mom genügend Geld gespart, um ein kleines Haus anzuzahlen. Ich glaube, es kostete insgesamt zwanzigtausend Dollar. Es war nicht sonderlich toll, aber es war unser Haus. Ich war so aufgeregt, denn wenn wir ein Haus hatten, konnte ich endlich einen Hund bekommen – so war es doch, oder nicht? Nicht lange nach unserem Einzug, als ich frühmorgens auf dem Weg zur Schule war, entdeckte ich im eingezäunten Garten eines Nachbarn einen Labrador-Border-Collie-Mischling. Sie hatte gerade einen Wurf Junge bekommen. Vorsichtig näherte ich mich dem Zaun, die Handfläche nach oben. Die Hundemutter kam von der anderen Seite auf mich zu und beschnüffelte mich. Ich hatte den Test bestanden, denn sie wedelte mit dem Schwanz und legte sich ins Gras. Daraufhin kamen die Welpen ebenfalls zum Zaun gehopst und schoben ihre kleinen Schnauzen zwischen den Latten hindurch. Ich streckte die Hand aus und streichelte die Hündchen, die mit ihren scharfen kleinen Welpenzähnen an meinen Fingern kauten. Am nächsten Morgen blieb ich wieder am Zaun stehen und tat das Gleiche, und am darauffolgenden Morgen ebenfalls und wieder am nächsten Morgen. Schließlich kristallisierten sich aus dem Wurf für mich drei Lieblinge heraus: der komplett Schwarze, der Schwarz-braune, der mehr nach Schäferhund aussah, und der Schwarze mit dem weißen Schwanz. Eines Tages bemerkte mich der Mann, der in dem Haus wohnte, und grüßte mich. Ich fragte ihn, ob die Welpen zum Verkauf stünden. Er zuckte nur freundlich mit den Schultern und meinte, die Hunde seien doch nichts als Promenadenmischungen; er würde sie verschenken. Ob ich einen wollte?

Ich glaubte, mich verhört zu haben. Ob ich einen wollte?

»Du kannst dir gerne einen aussuchen«, sagte er. »Sofern deine Mom einverstanden ist.«

Das war also meine Chance auf einen Welpen. Einen echten Welpen. Ich brauchte nur das Okay von Mom.

An diesem Tag konnte ich es kaum erwarten, von der Schule wegzukommen. Ich raste nach Hause, hatte die Worte, die ich an Mom richten wollte, schon ganz genau im Kopf. Ein Hund sei für einen heranwachsenden Jungen unverzichtbar. Er würde mich lehren, Verantwortung zu übernehmen. Ein Hund würde mir helfen, reifer zu werden. Ich musste mich gedulden, bis Mom von der Arbeit heimkam. Natürlich hoffte ich inständig, sie würde Ja sagen. Doch als sie nach Hause kam, umarmte sie mich nur und sah sich mit müdem Blick in der Küche um, vermutlich weil sie nicht wusste, was sie zum Abendessen kochen sollte. Ehe ich mein Anliegen vorgebracht hatte, wusste ich bereits, dass ihre Antwort Nein lauten würde.

Nein, Bobby. Wir haben keinen Gartenzaun, das mit dem Hund geht nicht.

Nein, Bobby. Du kannst den Zaun nicht selber bauen.

Nein, Bobby. Ein Hund macht uns nur die Katzen verrückt.

Nein und nochmals nein.

Wir aßen zu Abend, dann ging ich ins Bett, und am nächsten Morgen machte ich wieder einen Abstecher zum Garten des Nachbarn, um die Welpen zu besuchen. Ich kam nun täglich dort vorbei, um sie zu begrüßen und zu bewundern. Und weil ich immer noch zu gerne einen Hund haben wollte.

Und dann verschwanden die Welpen, einer nach dem anderen.

Ich wurde in Stapleton, Nebraska, geboren, einer Kleinstadt mit gut dreihundert Einwohnern. Unser erster Umzug führte uns nach Arnold, knapp sechshundert Einwohner, in ein Haus, das bald abgerissen werden sollte. Anschließend zogen wir nach Broken Bow, fast so etwas wie eine Metropole mit überwältigenden dreitausendachthundert Einwohnern. Und das alles, noch bevor ich eingeschult wurde. Broken Bow liegt etwa zweieinhalb Stunden westlich von Lincoln, etwa siebzig Meilen von der nächsten Interstate-Ausfahrt entfernt. Sie ist nur eine von zahlreichen kleineren Industriestädten entlang der Eisenbahnlinie, die parallel zum Highway 2 verläuft. Meine Familie nannte mich Bobby, bis ich in die Mittelstufe wechselte. Danach war ich nur noch Bob. In der Schule war ich Robert. Rob kam erst während meiner Jahre auf dem College dazu.

Meine Vorfahren stammen aus verschiedenen Ländern, meine Familie setzt sich zusammen aus den Kuglers und den Dohenys. Meine Eltern waren beide schon einmal verheiratet gewesen und hatten jeweils drei Kinder mit in die Ehe gebracht. Im Jahr 1982 bekamen Mom und Dad dann mich, ihr erstes gemeinsames Kind, das Nesthäkchen der Horde. Deshalb hatte ich zwar nie richtige biologische Geschwister, dafür aber sechs ältere Stiefbrüder und – schwestern als Spielkameraden. Vonseiten meiner Mutter den zwölfjährigen John, die siebenjährige Amy und den fünfjährigen Mike. Und von meines Vaters Seite die zehnjährige Charity, die achtjährige Joy und den vierjährigen Jason.

Wir waren so was wie die Brady Bunch plus eins, obwohl Dad kein erfolgreicher Architekt und Mom keine perfekte Hausfrau namens Carol war. Wir hatten auch ganz bestimmt nie eine gut gelaunte Haushälterin, die Alice hieß. Als wir noch in Stapleton lebten, bewohnten wir zwei Trailer, die aneinandergebaut waren. Wenn die Leute das hören, sagen sie immer: »Oh, einen doppelten?« Und ich darauf: »Nein, zwei einfache, die wir mit einer simplen Sperrholzkonstruktion verbunden hatten. Das war sozusagen unser Hausflur.« Mein Dad Myron fuhr Schulbus, und meine Mom Kathy blieb mit uns sieben Kindern zu Hause. Ich erinnere mich selbst nicht mehr genau, aber aus Erzählungen weiß ich, dass ein Trailer den Dohenys gehörte und der andere den Kuglers.

Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich noch keine drei Jahre alt war. Von da an gingen die beiden Familien wieder getrennte Wege. Moms Kinder kamen mit ihr, Dads Kinder mit ihm.

Es gab nur ein Problem. Mich.

Zu wem gehörte ich? Wo sollte ich hin? Es kam zu einem unschönen Sorgerechtsstreit, den Mom gewann. Dad durfte mich dafür in den Sommerferien und hin und wieder an Weihnachten und Thanksgiving bei sich aufnehmen. Ich habe keinerlei Erinnerungen mehr an diesen Rechtsstreit, aber eine Szene spult sich immer wieder vor meinem inneren Auge ab wie ein Film: Mit tränenüberströmtem Gesicht schaue ich durch die Heckscheibe des Autos meiner Mom nach draußen und strecke die Hand nach meinem Vater und meinen Geschwistern aus, während wir davonbrausen.

Als ich fünf war, heiratete Dad erneut und zog nach Colorado. Seine neue Frau, Donna, hatte einen Sohn, Tony. Er war fast dreizehn Jahre älter als ich und immer sehr lieb zu mir. Als Tony zwanzig war, heiratete er und bekam selbst ein Kind. Aus meiner egozentrischen Kleinkindperspektive fühlte ich mich verraten. Das Baby und die neue Familie schienen für Dad nun im Mittelpunkt zu stehen. Ich hatte das Gefühl, von Dad abserviert geworden zu sein. Außerdem brachte Donna ihre eigene Familie mit in die Ehe – vier Schwestern, drei verheiratet und mit Kindern, ihren eigenen Sohn und seine Ehefrau sowie deren komplette Familie. Wann immer ich also in den Ferien bei Dad war, mussten wir den Großteil der gemeinsamen Zeit mit diesen neuen Verwandten verbringen. Ich war zwar stets willkommen, fühlte mich aber trotzdem wie ein Außenseiter, egal wo ich war. Das einzig Positive an dieser großen Familie war, dass aus mir »Onkel Bob« wurde. Ich freute mich über die neue Rolle, mit der ich auch Verantwortung übernahm, schließlich hatte ich jetzt elf Neffen und Nichten. Da ich aber nun jeden Sommer in Colorado verbrachte, rückte die Aussicht auf einen eigenen Hund ein für alle Mal in weite Ferne, wie Mom mir schonungslos klarmachte. Denn was sollte aus dem Hund werden, wenn ich in den Ferien sechs Wochen lang weg war?

Ich kann mir nur annähernd vorstellen, welcher Druck auf einer alleinerziehenden Mutter mit vier Kindern lasten muss. Nach der Scheidung ließ sich Mom zur Pflegehelferin ausbilden. Doch sie zog sich einen Bandscheibenvorfall zu, als sie einen Patienten allein aus der Badewanne hob, und musste ihre Stelle als Krankenpflegerin aufgeben. Daraufhin nahm sie jeden Job an, den sie kriegen konnte, damit wir nicht hungern mussten. Sie schuftete für den Mindestlohn als Kassiererin bei Gibson’s, einem winzigen Kaufladen in unserer Kleinstadt voller Bauern und Wildzüchter. Schließlich konnte sie auch an der Kasse nicht mehr arbeiten, nachdem sie am Karpaltunnelsyndrom erkrankt war, was dringend eine Operation erforderte. Also gab sie diesen Job ebenfalls auf und ging in den privaten Hospizpflegedienst. In dieser Funktion begleitete sie Kranke in ihrem Zuhause durch die letzten Monate ihres Lebens.

Bildung wurde bei uns nie sonderlich großgeschrieben. Wir mussten Geld verdienen, um wenigstens einigermaßen über die Runden zu kommen. Mit zehn Jahren trug ich Zeitungen aus, um etwas zum Familieneinkommen beizusteuern. Nach zwei Jahren ließ Mom mich nicht mehr Zeitungen verteilen. Sie befürchtete, ich könnte krank werden, weil ich auch im Spätherbst in den eisigen frühen Morgenstunden auf dem Fahrrad herumfuhr. Immer hustete und keuchte ich, denn ich hatte mit Asthma und chronischer Bronchitis zu kämpfen, seit ich ein Baby war, ein kränklicher kleiner Scheißer. Ich bin mir sicher, dass die Katzen im Haus nicht unwesentlich dazu beitrugen. Meine Schwester Amy baute mir aus Decken Zelte, in die sie einen Luftbefeuchter stellte. Mom gab eine Anzeige in der Zeitschrift der örtlichen Handelskammer auf, »suche Aushilfsjobs, die für einen Zwölfjährigen geeignet sind«. Auf diesem Weg fand ich Arbeit als Farmgehilfe und übernahm alle Tätigkeiten, die anfielen. Als ich fünfzehn wurde, bekam ich die Chance, bei McDonalds zu jobben, dem einzigen Laden in der ganzen Stadt, in dem man mit fünfzehn legal angestellt werden konnte. Mit sechzehn fing ich dann an, auf einer Ranch zu arbeiten. Ich verteilte ganze Wagenladungen voll Futter an die Kühe und errichtete endlose Meilen Zäune. Mein letzter Job in Broken Bow und der beste von allen bestand darin, im Jack & Jill Einkäufe in Tüten zu verpacken. Mom ließ mich jedes Jahr nur eine Sportart betreiben. Die restliche Zeit musste ich schuften.

Wir hatten nie schicke Klamotten wie unsere Klassenkameraden. Keine Turnschuhe von Nike. Keine Jacken von North Face. Zu Weihnachten bekamen wir Socken und Unterwäsche geschenkt. Manchmal verpackte Mom unsere eigenen Spielsachen, nur damit mehr Geschenke unter dem Baum lagen. Andere Kinder fuhren in den Urlaub, gingen zum Skifahren und machten Ausflüge nach Disneyland, doch die wenigen Male, die wir verreisten, waren anlässlich von Beerdigungen. Obwohl ich Football spielte, trug ich Baseballschuhe mit Stollen, weil es bei Goodwill keine billigen Footballschuhe gegeben hatte. Mindestens zweimal bekamen wir Lebensmittelmarken, was Mom schrecklich unangenehm war, weil sie nicht als bedürftig wahrgenommen werden wollte. Doch als Kinder fanden wir die Lebensmittelmarken toll, denn wir hatten eine volle Vorratskammer mit mehr als nur Frühstücksflocken und billigem Dosenfleisch.

Mom war in vielerlei Hinsicht eine richtig tolle Mutter. Sie hat uns immer sehr viel Liebe gegeben. Nie hat sie getrunken, geraucht oder Drogen genommen, und dafür hatte ich immer großen Respekt vor ihr. Ihr war es vor allem wichtig, dass sie die Rechnungen bezahlen konnte und wir genug zu essen hatten. Und sie war sehr charakterstark. Einmal – ich ging noch in den Kindergarten – stibitzte ich in einem Laden eine Packung Kaugummi. Mom bekam Wind davon, schleifte mich dorthin zurück und befahl mir, mich beim Ladeninhaber zu entschuldigen. Doch Mom hatte auch ein aufbrausendes Gemüt – typisch irisch. An einem kalten Wintertag bauten mein Bruder und ich eine Schneefestung. Mom bat uns, für sie einkaufen zu gehen, doch wir hatten keine Lust dazu. Sie stieg in den Wagen, legte wütend den Gang ein und pflügte mitten durch unser Fort hindurch. Damit hatte sie unsere Aufmerksamkeit. Sie blieb im Schnee stecken, und wir mussten sie rausschaufeln. Und dann mussten wir auch noch einkaufen gehen.

Dad arbeitete als Hausverwalter einer Schule in Colorado, um sich das Geld für sein Studium an der Bibelschule zu verdienen. Er wollte Prediger für die Kirche des Nazareners werden. Er und seine neue Frau waren strenggläubig. Wir durften noch nicht einmal so etwas wie »Herrje« sagen, weil es den Namen des Herrn verunglimpfte, und wir durften uns auch nicht die Schlümpfe ansehen, weil Gargamel Satan viel zu ähnlich war.

Alles in allem wurde ich von meinen beiden Familien sehr gut behandelt, aber ich fühlte mich trotzdem als Außenseiter, der einzige biologische Sohn von Myron und Kathy, der sein Leben auf Nebraska und Colorado aufteilen musste. Keiner von diesen Orten war mein Zuhause. Als ich noch in der Grundschule war, ging es zu Hause hoch her, ständig kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Mom und uns vier Kindern, bis ich irgendwann wegrannte. Ich wusste nur nicht, wo ich hinsollte, deshalb kehrte ich nach Hause zurück, und dann lief ich wieder weg. Das versuchte ich mehrere Male, aber ich kam nie weiter als bis zum anderen Ende der Stadt. Vielleicht fing das Ganze damals an.

Soweit ich mich zurückerinnere, wollte ich immer schon fortgehen. Überall schien es besser zu sein als an dem Ort, an dem ich lebte.

Solange ich denken kann, litt ich unter Fernweh. Die Straßen, die mich magisch anzogen, verhießen den Weg in eine bessere Zukunft.

Wir hatten in meiner Jugend lange Zeit noch eine andere Katze. Ihr Name war Mama-san, ein ostasiatischer Titel für jene Frauen, die einem Geisha-Haus vorstehen. Die Katze hatte ein makellos weißes Fell, und ich kann immer noch nicht fassen, dass die Stadt uns nicht zwang, sie sterilisieren zu lassen, weil sie mit ziemlicher Sicherheit für siebzig Prozent der Katzenpopulation von Broken Bow verantwortlich war. Mama-san bekam laufend Junge. Beim ersten Mal erlaubte Mom mir, die Schule zu schwänzen und zu Hause zu bleiben. Später, als ich meinem Lehrer in der fünften Klasse gestand, damals im Unterricht gefehlt zu haben, um bei der Geburt der kleinen Kätzchen dabei zu sein, erklärte er mir, das sei keine Entschuldigung. Aber ich schenkte seinem Einwand keinerlei Beachtung. Schließlich war ich Zeuge geworden, wie neues Leben in die Welt kam, ein wahres Wunder, auch in erzieherischer Hinsicht.

Besonders ulkig ist die Tatsache, dass wir Mama-san insgesamt zwei Mal beerdigen mussten. Sie war uns irgendwann zugelaufen, und wir hatten sie bei uns aufgenommen. Nicht lange darauf hatte sie ihre ersten Kätzchen bekommen. Ich war damals ungefähr in der zweiten Klasse, als eines Tages ein Mädchen an unserer Garage vorbeiging, und ich, der Katzenpapa, mit stolzgeschwellter Brust rief: »Hey, willst du unsere Kätzchen sehen?«

Das Mädchen kam näher, warf einen Blick auf den Wurf und bemerkte Mama-san.

»Das ist meine Katze!«, schrie sie empört.

Wie sich herausstellte, war das Mädchen den Sommer über weg gewesen, und während ihrer Abwesenheit war ihre Katze entlaufen. Sie ging nach Hause und erzählte ihren Eltern, wir hätten sie uns einfach genommen. Darauf verlangten sie ihre Katze zurück. Auf keinen Fall würden wir sie hergeben, gaben wir ihnen höflich zu verstehen. Also zerrten wir uns gegenseitig vor Gericht. Wir kämpften bis zuletzt um Mama-san, weil wir vier Kinder sie nun einmal liebten, verdammt! Der Richter seufzte. Ich bin mir sicher, dass es genau solche wichtigen Gerichtsverhandlungen waren, für die er Jura studiert hatte. Sein Urteilsspruch besiegelte die Angelegenheit: Die andere Familie bekam die Kätzchen; dafür durften wir Mama-san behalten.

Mama-san war bekannt dafür, dass sie immer wieder auf Streifzug ging und Abenteuer erlebte. Wenn ihr danach war, kam sie nach Hause zurück, in der Regel abermals trächtig. Einmal, als sie gleich mehrere Tage verschwunden war, fanden wir sie zu unserem Bedauern von einem Auto überfahren auf. Sie lag tot an einer Kreuzung. Wir brachten sie nach Hause und begruben sie im Garten. Eine Woche später stand sie wieder vor unserer Haustür. Mama-san war eine schneeweiße Katze mit grünen Augen. Ansonsten hatte sie keine besonderen Merkmale. Als wir die Haustür öffneten, lief sie schnurstracks zu ihrem Futternapf. Sie weigerte sich, etwas zu fressen, bis das andere Schälchen mit Milch gefüllt war, was typisch für Mama-san war. Wir quittierten das achselzuckend und kamen zu dem Schluss, die falsche Katze begraben zu haben.

Ich kam schon relativ früh in die Schule, war außerdem recht klein für mein Alter und immer der Jüngste in der Klasse. Meine Noten waren in der Regel eher lausig, vermutlich lag es am nicht diagnostizierten ADHS. Ich wurde oft gehänselt, weil ich so ein Zwerg war und wir kein Geld hatten. Und dass ich mich wie ein Spacko benahm, trug nicht unbedingt zu meinem Ansehen bei. Mom war mit einem Hörschaden zur Welt gekommen, deshalb sprach sie manche Wörter ein wenig eigenartig aus. In der Mittelschule machten sich einmal Tweedle Dee und Tweedle Dum, zwei richtige Arschlöcher, über die Aussprache meiner Mom lustig. Ich war damals in der sechsten Klasse, die beiden in der achten. Wie ich diese Typen hasste! Versuchte ich, mich gegen sie zur Wehr zu setzen, war ich machtlos. Nach der Schule drängte Tweedle Dee mich gern gegen einen Zaun, während Tweedle Dum mit den Fäusten auf mich eindrosch.

Solche beschissenen Sachen passierten über die Jahre oft, mit unterschiedlichen Schlägertypen und aus verschiedenen dummen Anlässen. Als ich sechzehn war, ging ich regelmäßig ins Fitnessstudio und trainierte mir Muskeln an. Mich motivierte der Gedanke an Rache. Ich stellte mir vor, wie ich den Tweedle-Zwillingen die Köpfe einschlug – genau wie jedem, der mich jemals schikaniert hatte. Mein Körper wurde zusehends kräftiger, bis mein Klassenlehrer irgendwann zu mir sagte: »Kugler, was stopfst du eigentlich in dich hinein? Du hattest früher spindeldürre Arme, und auf einmal sehen sie aus wie stählerne Kanonenrohre.« Ich legte einige Kilo zu und war am Ende einer der Stärksten unserer Schule – zumindest war ich in puncto Fitness der Beste. Auf dem Footballfeld traf das leider nicht zu.

Während meiner Collegezeit lief mir dieses Mädchen aus Lincoln über den Weg, das behauptete, mit Tweedle Dee zusammen zu sein. Ohne Umschweife sagte ich ihr ins Gesicht, dass sie mit einem Riesenarschloch liiert sei. Daraufhin knöpfte sich Tweedle Dee mich vor: »Du hast über mich gelästert«, meinte er, während er meinen Arm packte. »Du hast mich einen Schlappschwanz genannt.« Völlig ungerührt antwortete ich: »Ich hab dich nicht Schlappschwanz genannt. Ich hab gesagt, du bist ein Arschloch.« Darauf lockerte er seinen eisernen Griff, und sofort veränderte sich sein Tonfall.

Wenn die eigene Mutter arbeitet und man früh von der Schule heimkommt oder die Sommerferien im Haus des Vaters verbringt und sowohl dein Dad als auch deine Stiefmutter Vollzeit arbeiten, sieht man sich nicht selten mit einer Liste an täglichen Hausarbeiten und einem Fernseher konfrontiert. Ich saß tagsüber viel vor der Glotze und wäre am liebsten selbst in den Filmen aufgetreten. Es waren die vielen Stunden, die ich Zeit der Sehnsucht und California Clan schaute, die in mir ursprünglich den Wunsch weckten, ein Hollywoodstar zu werden. Einmal versteckte ich mich im Kindergarten mit der Tochter meiner Babysitterin, einer Erstklässlerin, draußen im Gebüsch. Sie sagte, sie würde mich gerne küssen, und fing an, mir kleine Schmatzer auf Wangen und Lippen zu drücken. Ich aber schüttelte unwirsch den Kopf und sagte: »So machen die das aber nicht im Fernsehen.« Und schon ging ich mit weit geöffnetem Mund auf sie los. Irgendwie erfuhr ihre Mom davon, und Junge, ich bekam mächtig Ärger.

Die Schauspielerei war etwas, worin ich richtig gut war, wie ich feststellte. Meinen ersten Bühnenauftritt hatte ich im Kindergarten mit einer Luau-Aufführung. Ich war der einzige Junge inmitten von lauter Hula-Mädchen. Wir wackelten auf der Bühne mit den Hüften, und ich glaube, ich hatte sogar ein, zwei Sätze zu sagen. An mehr kann ich mich nicht erinnern.

Danach kamen noch einige Vorführungen in der Methodistenkirche. Ich war der einzige Mitwirkende, der seine Zeilen nicht auf einem Spickzettel in der Tasche mit sich herumtrug. Reverend Lux sagte zu meiner Mom, dass ich das Zeug zum Schauspieler hätte und der Beste auf der Bühne sei. Ich nahm das damals ziemlich ernst.

Das Highlight meiner frühen Schauspielkarriere in der Theaterprovinz des mittleren Nebraska aber war, als ich in der fünften Klasse die erste Zeile bei der Schulvorführung laut brüllend vortragen durfte: »Ich hasse es, wenn ich in der größtenHitze Büffelmist aufsammeln muss!« Im Laufe des Stücks improvisierte ich und fügte aus dem Stegreif verschiedene Zeilen hinzu, die mir großes Gelächter einbrachten. Nur dass im folgenden Jahr das Schicksal knallhart zuschlug, als ich wieder für eine Rolle vorsprach, aber leider leer ausging. Stattdessen wurde ich zu den Bühnenbildnern abgeschoben. Tränen rannen mir übers Gesicht, und ich fragte mich, ob ich im Jahr zuvor möglicherweise etwas zu viel improvisiert hatte. Wie sich herausstellte, hatte man mich und ein anderes Kind eigens für das Bühnenbild ausgewählt, weil wir die Einzigen waren, die »Designer« als einen von drei Berufswünschen auf ein Blatt gesetzt hatten, das der Theaterlehrer zuvor verteilt hatte. Trotzdem empfand ich es als grobe Zurückweisung. Es brach mir das Herz, nicht an diesem Stück mitwirken zu können, und ich erklärte meine Schauspielkarriere damit für beendet. Wenn ich in der sechsten Klasse noch nicht einmal in einer Schulaufführung mitspielen durfte, wie sollte ich es dann jemals bis nach Hollywood schaffen?

In späteren Jahren kehrte ich noch für zwei kleinere Rollen auf die Bühne zurück. Einmal im Rahmen einer Gemeindeproduktion von Hans und die Bohnenranke, bei der ich zwar nicht die Hauptrolle bekam, dafür aber eine fast genauso wichtige, nämlich die des Fremden, der Hans die Bohnen schenkt. Nun ja, so wichtig war sie vielleicht auch wieder nicht, aber zumindest hatte der Fremde ein paar Zeilen zu sagen.

Danach kam eine längere Durststrecke. In meinem Abschlussjahr überredete man mich dann schließlich, bei einem Einakter mitzuwirken. Little Boy Blue lautete der Titel. Meine Rolle war die des »lachenden Hundes«, und ich war der Hund, der in schallendes Gelächter ausbricht, als die Kuh über den Mond springt.

Mom sah sich regelmäßig Meine Lieder – meine Träume an. Julie Andrews »Lied der Berge« ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Bis heute kenne ich den Text in- und auswendig. Komödien begeisterten mich, allen voran Saturday Night Live und In Living Color. Ich liebte Jim Carrey, Jamie Foxx und Adam Sandler. Dana Carvey war mein großer Held und für mich der beste Imitator. Ich träumte davon, eines Tages bei Saturday Night Live mitzumachen. Etwas Tolleres konnte ich mir gar nicht vorstellen. Außer vielleicht, zum Militär zu gehen.

In diesem Fall war mein Bruder Mike ausschlaggebend. Ich stand Mike schon immer am nächsten. Wir teilten uns die ersten zehn Jahre meines Lebens ein Zimmer, spielten oft zusammen und bauten Festungen aus Decken und Schnee. Er zog Furchen in den Dreck, damit ich eine Straße für meine Matchboxautos hatte. Er brachte mir das Fangen bei, mein liebster Zeitvertreib im Baseball wie auch im Football.

Der fünf Jahre ältere Mike war selbst noch ein Teenager, als er Spielzeug aus einem Laden mitgehen ließ, um es mir zu schenken. Das ist nichts, worauf irgendeiner von uns stolz gewesen wäre, aber es sagt definitiv etwas über seine Zuneigung zu seinem jüngeren Bruder aus.

Mike wurde erwischt, und weil er sich schon einmal Ärger eingehandelt hatte, schaltete sich das Gericht ein. Man schickte Mike in das Youth Rehabilitation and Treatment Center in Kearney, Nebraska – eine spartanische Einrichtung, die einer Jugendstrafanstalt glich. Das Ganze war wie ein Weckruf für ihn. Mike arbeitete hart an sich und tat alles, um von der schiefen Bahn herunterzukommen. Als er nach Hause zurückkehrte, bekam er einen älteren Freund der Familie als Mentor, einen Farmer, der während des Vietnamkrieges Fallschirmjäger gewesen war. Nach einem Sommer auf dessen Farm beschloss mein Bruder, zu den Marines zu gehen. Es war sein Weihnachtsgeschenk für Mom. Er wollte damit zeigen, dass er einen anderen Weg eingeschlagen hatte. Einige Monate später saßen wir auf einer Tribüne und sahen zu, wie er aus dem Trainingslager verabschiedet wurde. Er hatte sich bewährt – und ging mit gutem Beispiel voran. Schon damals wusste ich, dass ich in seine Fußstapfen treten würde.

Da mein Vater nur sporadisch für mich da war, wurde Mike mein männliches Vorbild, Vaterersatz und Idol zugleich. Wir hatten zwar manchmal auch Streit, versöhnten uns aber rasch wieder. Mike kümmerte sich immer gut um mich. Er war von leichter Statur, und doch war er in der ganzen Stadt bekannt dafür, dass man sich besser nicht mit ihm anlegte. Eines Tages durfte ich mit Mike und seinen Freunden Football spielen. Ich war erst neun und gab mein Bestes, die älteren Jungen anzugreifen, aber einer seiner Freunde wollte mir offensichtlich einen Dämpfer verpassen. Nachdem ich mir den Ball geschnappt hatte, kam er auf mich zugestürmt, rammte mir die Schulter ins Gesicht und brachte mich zu Fall. Mit blutiger Nase richtete ich mich unsicher wieder auf. Mike warf nur einen kurzen Blick auf mich und rastete völlig aus. Er schubste den Typen und beschimpfte ihn wüst. Dann hielt Mike plötzlich inne. Er trat den Rückzug an, legte mir den Arm um die Schulter und sagte: »Los, komm, Bob. Verschwinden wir von hier.« Das ist eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen, ein Moment, den ich nie vergessen werde. Sein Arm um meine Schultern, die ruhige Stimme, der kameradschaftliche Ton und unerschütterliche Einsatz für mein Wohl – das alles sprach in meinen Augen Bände. Mike würde mir immer den Rücken stärken.

In den acht Jahren, die er bei den Marines war, entfernten wir uns innerlich voneinander, kamen uns aber wieder näher, als er zurück nach Nebraska zog. Ich weckte seine Leidenschaft fürs Radfahren und nahm ihn mit auf einige Touren durch die Berge entlang der Wege im Wilderness Park, Lincoln. Seine Frau Melissa spricht heute noch davon, dass diese Erlebnisse zu den glücklichsten in Mikes Leben gehörten.

Obwohl ich damals am liebsten fortgegangen wäre, ist Broken Bow grundsätzlich kein schlechter Ort, um seine Jugend hier zu verbringen und erwachsen zu werden. Die ländliche Kleinstadt vermittelte mir Werte wie Gemeinschaft und Stabilität. Ich lernte, dass man für das, woran man glaubt, hart kämpfen und alles geben muss. Ich begriff, was Verantwortung heißt, nämlich denen, die man liebt, bedingungslos beizustehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Kurz gesagt: Ich war ein echter Hundemensch.

Ein Hund braucht eine starke Hand. Und ein guter Führer braucht einen Hund. Weil Menschen, die Hunde lieben, wissen, dass man für diese Tiere da sein muss. Ein Hund kann nicht einfach kommen und gehen wie eine Katze. Ein Hund bedeutet, sich voll und ganz zu verpflichten. Und wenn man für ihn da ist und diese völlige Hingabe auch das restliche Leben zeigt, um in jedem einzelnen Augenblick voll und ganz präsent zu sein, dann ist man etwas wahrhaft Großartigem auf der Spur.

Meine Großmutter hatte nacheinander zwei kleine Hunde. Erst hatte sie einen Shih Tzu namens Ty, aber den konnte ich als Kind nie streicheln, weil er mit Vorliebe biss. Als Ty starb, bekam Grandma Lady, einen kleinen schwarzen Mischling, den man am Straßenrand gefunden hatte.

Nach Großvaters Tod wurden aus Grandma und Lady die besten Freundinnen. Sie waren unzertrennlich, und wenn Grandma aus North Platte zu Besuch kam, brachte sie Lady jedes Mal mit. Abends um zehn bekam Lady einen kleinen Leckerbissen, aber nicht einfach so: Sie wurde zunächst in ein anderes Zimmer gesperrt, und dann wurden die Leckerlis im Wohnzimmer versteckt, wo Lady sie finden musste. Das war jedes Mal ein Heidenspaß. Wir versteckten das Futter zwischen den Sofakissen, unter dem Couchtisch und auf dem untersten Brett des Bücherregals. Am liebsten jedoch verbarg ich die Happen zwischen meinen Zehen. Dann hielt ich das Futter ganz fest, damit Lady sich richtig anstrengen und an meinen Füßen lecken musste. Das mag vielleicht eklig klingen, aber es ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie unglaublich nahe sich Mensch und Hund kommen können. Falls Sie selbst ein Hundemensch sind, wissen Sie bestimmt, wie herrlich es ist, sich von diesem Vierbeiner die Zehen lecken zu lassen.

Vielleicht muss ich mich etwas klarer ausdrücken. Früher dachte ich immer, es müsste unheimlich toll sein, ein Pferd zu besitzen. Pferde sind kluge Tiere, wie riesige Hunde, auf denen man zudem noch reiten kann. Obwohl ich in einer ländlichen Kleinstadt aufgewachsen bin, saß ich in meinem Leben vielleicht insgesamt drei Mal auf einem Pferd. In Broken Bow wurden Pferde als Arbeitstiere eingesetzt. Nur wenige Menschen in unserer Gemeinde konnten sich den Luxus entspannter, frühmorgendlicher Ausritte leisten. Aber ich lernte, dass man einem Pferd beibringen kann, auf Zuruf zu kommen. Auch ein Pferd wird gerne gekrault, außerdem sind sie sehr wachsame und intuitive Wesen. Eines Tages hätte ich gerne ein Stück eigenes Land, auf dem ich Pferde halten würde. Wie stark das Band sein muss, wenn man auf dem besten Freund ausreiten kann.

Als ich noch jünger war, vielleicht zehn, ritten mein Cousin und ich auf zwei Pferden, die er auf seiner Farm hielt. Wir ritten sie ohne Sattel, hinaus auf die Wiesen und Felder, wo wir mitten im wogenden Gras unter dem weiten blauen Himmel, der sich über den sandigen Hügeln erhob, anhielten. Reglos blieben wir auf den Pferden sitzen, eine ganze Zeit lang – vollkommen versunken in den Augenblick. Mein Cousin zeigte mir, wie man sich einfach zurücklegt, den Kopf zwischen den Hüften des Tieres geborgen. Tatsächlich schlief ich sogar für einen kurzen Moment ein, während unsere Pferde sich unter dem klaren blauen Himmel Nebraskas ausruhten. In diesem Moment wusste ich, dass ich mir mehr Erlebnisse von dieser Sorte verschaffen sollte.

Voll und ganz in der Gegenwart zu leben. Ein Pferd kann einem helfen, das zu lernen. Und ein Hund ebenfalls. Vielleicht gelingt es auch mit einer Katze, wobei dies noch zu beweisen wäre.

Meine Kindheit und Jugend waren nicht besonders glücklich, wenn ich ehrlich bin. Das Mobbing in der Schule, die ständigen Geldsorgen, das permanente Gefühl, nirgends richtig dazuzugehören. Damals setzte sich ein Schmerz in meinem Herzen fest, ein Schmerz, der völlig losgelöst war von den Sorgen des Alltags. Er wuchs sich mehr und mehr zu einer Suche aus, einem Verlangen, einer Sehnsucht, die mich in die Ferne zog. Als Kind, als Teenager und später als junger Erwachsener wurde mir bewusst, dass ich nicht dort sein wollte, wo ich mich gerade aufhielt. Deshalb kam ich zu dem Schluss, dass ich jemand anderer werden könnte, wenn ich nur woandershin ging. Vielleicht würde dieser qualvolle Schmerz dann endlich aufhören.

Es war derselbe Schmerz, der in mir den Traum weckte, Schauspieler zu werden. Eigentlich hatte ich nie ein Interesse daran, berühmt zu werden oder das große Geld zu verdienen. Aber indem ich mich in eine Rolle hineinversetzte, konnte ich meinem eigenen Leben entfliehen und jemand anderer sein. Der kleine Junge, der ich war, entdeckte auf dem Fernsehbildschirm eine völlig neue Welt. Eine Welt, in der er viel lieber gelebt hätte.

Es war derselbe Schmerz, der mich dazu brachte, zum Militär zu gehen. Ich schloss mich der Army an, weil ich endlich dazugehören wollte. Und so abgedroschen es klingen mag, ich wollte Teil von etwas sein, das größer war als ich.