9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

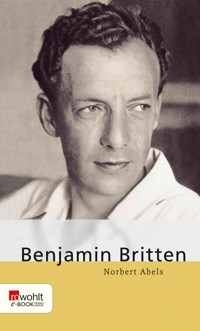

Benjamin Britten (1913–1976) ist einer der meistgespielten Komponisten der Moderne. Diese Monographie beschreibt Leben und Werk; Brittens Anfänge als Wunderkind und seine frühe Laufbahn als Pianist, seinen bedingungslosen Pazifismus, seinen ethisch begründeten Sozialismus, seine virtuose Anverwandlung der Musik Ostasiens. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Norbert Abels

Benjamin Britten

Über dieses Buch

Benjamin Britten (1913–1976) ist einer der meistgespielten Komponisten der Moderne. Diese Monographie beschreibt Leben und Werk; Brittens Anfänge als Wunderkind und seine frühe Laufbahn als Pianist, seinen bedingungslosen Pazifismus, seinen ethisch begründeten Sozialismus, seine virtuose Anverwandlung der Musik Ostasiens.

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.

Impressum

rowohlts monographien

begründet von Kurt Kusenberg

herausgegeben von Uwe Naumann

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2017

Copyright © 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Für das E-Book wurde die Bibliographie aktualisiert, Stand: Juni 2017

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten

Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier

Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt

Umschlagfoto Boosey & Hawkes (Benjamin Britten)

ISBN 978-3-644-40094-8

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Das vierte B

Auf der Mole

In Benjamin Brittens Cäcilienhymne, op. 27 erschafft die Heilige ihre Orgel am Meeresufer. Die gewaltigen Töne des Instruments vermischen sich mit den Klängen der Wogen. Am Wasser also wird, der alten Fabulistik gemäß, die Musik geboren. Auf der Überfahrt von Amerika nach England vollendet Britten das kurze Chorwerk. Die später immer wieder verwendete Bitonalität tritt sogleich mit ihrem stofflichen Pendant in Erscheinung. Die zweite Strophe wird bestimmt vom Motiv der verlorenen Unschuld eines Kindes. Der Autor der Kantate, Brittens Freund und Mentor W.H. Auden, hat sie eigens für den jungen Komponisten geschrieben: «Oh weine, Kind, weine. Oh weine den Makel hinweg.» Und einige Zeilen darauf die Klage um alle unbehüteten Kinder und die Aufforderung: «Trage dein Leid wie eine Rose.» Das dem Sündenfall vorausgehende E-Dur klingt nun simultan mit dem C-Dur der gegenwärtigen Existenz. Genauso simultan die unterschiedlichen Tempi der langen Notenwerte der Männerstimmen und die Bewegtheit der darübergelegten Frauenstimmen. Am Schluss dann die von allen vorgetragene Bitte: «Entrückte Tochter, komme herab und entzünde die sterblichen Tonsetzer mit dem Feuer der Unsterblichkeit.»

Einem Prisma gleich versammelt die Hymne die schwerwiegenden Elemente des Lebens und des Schaffens. Das Meer und die Musik, die Unschuld und die Unerlösbarkeit, den Lebensverzicht – «oh segne die Freiheit, die du nie wähltest» – und den Daseinsgrund: «erscheine allen Musikern und inspiriere sie». Cäcilia, die römische Märtyrerin, seit dem 15. Jahrhundert als Patronin der Kirchenmusik verehrt und in einer wunderbaren Erzählung von Heinrich von Kleist verewigt, kann gleichsam als Benjamin Brittens Schutzheilige gelten. An ihrem Gedächtnistag wird er am 22. November 1913 zu Lowestoft, gelegen in der ostenglischen Grafschaft Suffolk, geboren.

Auf das Meer schaut das Kind vom Elternhaus. Zu den frühesten Eindrücken gehören die wilden Stürme, die oftmals Schiffe an unsere Küste warfen und ganze Strecken der benachbarten Klippen wegrissen[1]. Auf das Meer blickt Gustav von Aschenbach am Schluss von Death in Venice, Brittens letztem Opernwerk. Das Geburtshaus – 21 Kirkley Cliff Road, am südlichen Rand der Kleinstadt Lowestoft – liegt zur Nordsee hin, wo man im Winter ohne Unterlass dem Gebrüll des Nordostwindes lauscht, akkompagniert von den Crescendi der gewaltigen Wogen, die auf den Strandkies prallen. Im Werk ist immer wieder solche Nähe des Meeres zu spüren, und man kann darin «die Facetten von Graus, Silbergraus, Aschgraus, Weiß und Perlmutt hören, aus denen die Farben der tiefliegenden Himmel komponiert sind und unter denen alle Dinge der Welt, die in dieser Musik erscheinen, Menschen, Tiere, Pflanzen und Blumen, etwas Mattes, Zurückgenommenes und Stilles angenommen haben»[2]. Vom Meer trennt sich Britten niemals.

Eine Fotografie aus dem Jahre 1913. Ein Sonntagnachmittag, der noch nichts ahnen lässt vom großen Krieg, der schon bald das Gesicht der Welt verändern wird. Auf der langgestreckten, breiten Mole von Lowestoft, der östlichsten Stadt Englands, wird flaniert. Die Spaziergänger auf der Mole bilden keine Traube. Man ist, auch wenn man gesehen werden will, auf Abstand bedacht. «Wir sprechen mit geschlossenen Mündern, um den Ostwind nicht hineinzulassen», heißt es noch heute. Michael Hamburger, ein nach Suffolk verschlagener, emigrierter deutscher Schriftsteller, gab das folgende Charakterbild der Menschen: «Sie sind schwerfällig, verschlossen, scheu, sehr tolerant, sehr friedfertig, sehr verlässlich.»[3]

Einundzwanzig Jahre lebt Ben in seiner Geburtsstadt, immerfort das Ostinato des Meeres in seinen Ohren. Hinzu kommen regelmäßig die Klage- und Schmerzenslaute der Patienten, die im unteren Teil des zweieinhalbstöckigen, geräumigen Hauses vom Vater zahnärztlich behandelt werden. Merkwürdig mischt sich diese Geräuschkulisse mit den Tönen, die – vor allem im Sommer bei geöffneten Fenstern – unablässig aus dem oberen Stockwerk dringen. Dort sitzt Ben am Klavier: improvisierend, lernend, komponierend. Unten bleiben die Fußgänger stehen und lauschen. Mit dem Holzroller rast der Junge, dieses Ritual sporadisch unterbrechend, die asphaltierte Uferstraße entlang, mit verwegenem Gesichtsausdruck und jener wilden Lockenpracht, die noch der alternde Komponist kaum bändigen wird.

Die Grafschaft Suffolk galt schon im 17. Jahrhundert als Zentrum des extremen Puritanismus. Zu den Grausamkeiten gerade der Cromwell-Ära gehörte die Jagd auf die Kunst, die Maler, Schauspieler, Tonsetzer und Musiker, die in Scharen von der Insel flohen. Das letzte Drittel des 17. Jahrhunderts erlebte dann, als die Theater wieder erlaubt wurden, in Gestalten wie Purcell und Dryden eine ungeheure Blüte der Kunst. Damals konnte Suffolk wirtschaftlich zur stärksten Region der sich rasch entwickelnden Textilindustrie avancieren. Die englischen Weber bildeten bald jene proletarische Kraft im Lande, die die grausamen kapitalistischen Besitzverhältnisse nicht als gottgegeben zu akzeptieren bereit waren. Jahrhundertelang gärte es zwischen dem immer fetter werdenden puritanischen Bürgertum sowie dem zunehmend parasitär auftretenden Landadel und den besitzlosen Klassen.

Brittens Sozialismus, Pazifismus und Antiimperialismus können sich auf ebendiese Vorfahren berufen, allesamt kleine und oft genug im Existenzkampf scheiternde Leute, die sich in einer gnadenlosen Welt der Unterdrückung behaupten mussten. Dass er selbst einmal durch seine Musik zum schwerreichen Mann gemacht würde – er hinterlässt bei seinem Tod mehr als eineinhalb Millionen Pfund Sterling, darunter für 190000 Pfund handschriftliche Partituren –, mutet ob seines unaufdringlichen und äußerst einfachen Lebensstils verwunderlich an.

Die auch in Bens Geburtsjahr noch herrschende viktorianische Moral erscheint doppelbödig. Mit unbarmherziger Härte ist der Kolonialismus in Afrika vorangetrieben worden. Das britische Empire strotzt vor Waffen. An den starren Tugendvorstellungen hat sich seit dem berüchtigten Ehebruchprozess des bedeutendsten irischen Politikers Charles Stewart Parnell oder dem wegen «Sodomie» verurteilten Oscar Wilde nichts geändert. Nach dem Wahlreformgesetz wandelt sich am Ende des Krieges das Leben auf der Insel. Zwanzig Millionen wahlberechtigter Menschen begehren auf. Eisenbahner und Bergarbeiter streiken. Die Massenarbeitslosigkeit treibt Millionen von protestierenden Menschen auf die Straßen. Die Labour Party führt die Opposition im Parlament an.

Auch an der abgelegenen Grafschaft Suffolk gehen diese epochalen Veränderungen nicht vorbei. Im Lowestoft des Jahres 1913 ist die Fischfangindustrie bereits von einer Rezession betroffen. Dennoch gleicht ein Spaziergang zum Hafen und zum Fischmarkt immer noch dem Eintritt in eine geschlossene, von alten Ritualen bestimmte Welt. Elizabeth (Beth) Britten, das noch vor Ben geborene dritte Kind der Familie, erinnert sich an abenteuerliche Exkursionen in diese Gegend der Stadt, die sie mit Bruder Benjamin, dem jüngsten Spross der Sippe, unternommen hat. Dort werden noch im Morgengrauen gigantische Kisten voller Kabeljau und Hering an Land gebracht. Die Händler überbieten sich beim Ausschreien ihrer Ware. Aus Schottland, so erinnert sich Beth, sind die Fischarbeiterinnen gekommen, die den Fang verarbeiten und zur Verfrachtung vorbereiten. «Wir konnten nicht ein Wort von dem, was sie sagten, verstehen; sie sprachen Gälisch, keine von ihnen sprach Englisch.»[4]

Die Geschwister helfen der Mutter, die ihre karitative Arbeit in der von Armen und Deklassierten nur so wimmelnden Hafenstadt als Pflicht begreift. Eine Kantine und ein Erste-Hilfe-Raum, wo vor allem die zerschundenen Hände der Mädchen versorgt werden können, sind ihr Werk. Die Kinder lernen beizeiten die soziale Not der Ärmsten kennen.

Im Sommer verwandelt sich das Bild der Provinzstadt. Lowestoft ist als Badeort beliebt. Die Damen präsentieren sich in schwarzer Seide, die Herren haben die Hosenbeine ihrer Anzüge hochgekrempelt. Kaum jemand ist in den Nordseewellen zu sehen, kaum jemand vermag zu schwimmen. In seinem Mäntelchen sieht man den siebenjährigen Ben, wie er dabei ist, ein tiefes Loch in den Sand zu graben.

Die Grafschaft Suffolk, die Britten – abgesehen von zahlreichen Reisen, Tourneen und einem längeren Amerikaaufenthalt – nicht verlassen wird, liegt zwischen zwei Flüssen, deshalb auch oft ostenglisches Zweistromland genannt. Im Norden fließt der Waverney, im Süden der Stowe. Die alles beherrschende Nordsee im Osten holt sich periodisch Teile des Festlands. Die Geschichte des Landstrichs ist geprägt von den Eindrücken der Naturgewalten. «Jede Sturmflut, jeder Winter mit seinen Stürmen, jede zurückrollende Welle nimmt ein Stück Land mit in die See. […] Die Geschichte dieser Küste ist die Geschichte vom Aufstieg und Niedergang ihrer Häfen, vom Überlebenskampf der Fischer, vom Heroismus der Männer in den Rettungsbooten, eine Geschichte kurzer Triumphe und langer Ohnmacht. Oxford, Aldeburgh, Dunwich, Blythburgh, Walberswick, Southwold: einst florierende Häfen, dann verlandet, Opfer der Flut und der Erosion. Nur die grauen Türme ihrer Kirchen stehen noch wie erloschene Leuchttürme am Meer. Verlorene Orte, verlorene Zeit.»[5]

«Suffolk, Geburtsland und geistiger Anreger für Constable und Gainsborough, die anmutigsten der englischen Maler; die Heimat Crabbes, dieses urenglischen Dichters; Suffolk mit seiner welligen, trauten Landschaft, seinen herrlichen gotischen Kirchen, hoch und eng, mit seinen Marschen, seinen wilden Wasservögeln, seinen großen Häfen, seinen kleinen Fischerdörfern. Ich bin ganz und gar in dieser wunderbaren Grafschaft verwurzelt. Und ich erfuhr es an mir selbst, als ich einst versuchte, woanders zu leben. Selbst wenn ich so gerühmte Länder wie Italien, so freundliche wie Dänemark oder Holland besuchte, immer bekomme ich Heimweh und bin froh, wenn ich wieder nach Suffolk zurückkehren kann. […]

Ich hüte diese Wurzeln, meine Suffolker Wurzeln, wie einen Schatz. Denn gerade heute, wo so vieles, das wir lieben, sich verlieren will oder bedroht ist, wo es so wenig gibt, an dem wir wirklich hängen, gerade heute sind sie mir von besonderem Wert.»

Benjamin Britten, Ehrenbürger sein, in: Musik der Zeit, 7, Bonn 1954, S. 54

Das Meer: Mit vier Jahren wird Ben sein erstes «Werk» vollenden, ein aus Stücken eines Holzmosaiks zusammengefügtes Schiff. Auf dem Passagierdampfer, der ihn mehr als ein Vierteljahrhundert später inmitten des Zweiten Weltkrieges von Amerika wieder zurück nach Suffolk bringen wird, klingt ihm die ozeanische Lautkulisse der Kindheit noch in den Ohren. Das erste See-Interlude von Peter Grimes gewinnt hier als See- und als Seelengemälde seine endgültige Gestalt. Eine zunächst pastellige, friedvolle Morgenstimmung am Meer, angeführt von hohen Geigen und Flöten mit kurzem Vorschlag, dazu Triller und ein flächiger Untergrund, geht allmählich in eine noch leichte, kühle Brise über. Dann aber, gestützt von Bratschen, Klarinetten und Harfenfiguren, setzt das Wogen der Wellen ein. Wuchtige, breit ausgespielte A-Dur-Akkorde der Blechbläser bilden die gewaltige Brandung, ihr Auf- und Abschwellen, die weiße Gischt, die dann endlich am Strand, in züngelnde Rinnen verwandelt, im Sand versinkt.

Brittens Ästhetik geht vom Seeblick aus: Eine gemalte Welle kann in uns eine so lebendige Vorstellung des Meeres erwecken, daß wir die Gewalt des Wassers und den sprühenden Gischt zu spüren meinen. Eine wirkliche Woge bricht sich am Strand und verläuft. Die gemalte aber bleibt wirksam und erregend, solange es nur Menschen gibt, die sie betrachten können. Die Klangwirkung einer wirklichen Welle mag es in genau dieser Lautzusammenstellung nie wieder geben, aber wenn ein Komponist das Zwiegespräch von Wind und Wellen festhält, kann es immer wiederholt werden, wo ein Orchester zum Spielen und Zuhörer zum Lauschen bereit sind. Überhaupt gilt: Alles, was Klangwellen erzeugt, kann ein Instrument werden.[6]

Edward Benjamin Britten wird in einer stürmischen Nacht am 22. November 1913 als viertes und letztes Kind des Ehepaares Robert Victor und Edith Rhoda Britten geboren. Hart hat der Vater um den Aufbau seiner Zahnarztpraxis gekämpft. An Patienten besteht kein Mangel, das Ansehen wächst, und der Eintritt in den örtlichen Yachtclub dokumentiert diesen Aufstieg. Gleichwohl bedrückt den Arzt das beständige Gefühl, den falschen Lebensweg eingeschlagen zu haben. Es wird berichtet, wie niedergeschlagen er oft schon am Vormittag nach den ersten Patienten sich zurückgezogen hat in sein «Der Himmel» genanntes Zimmer im ersten Stock, um dort sein erstes Glas Whisky zu trinken und sein krankes Bein hochzulegen. Die genealogische Basis, auf der die sechs Brittens, eine «abgesicherte, prosperierende Mittelklassefamilie», stehen – «wohlbekannt und respektiert in der Stadt»[7] –, scheint nicht immer so gefestigt gewesen zu sein.

Das Hochzeitsfoto von 1901 zeigt eine durchaus honorige, feingekleidete und mit Blumensträußen gewappnete Gesellschaft von teils grimmig, teils traurig, teils gelangweilt ausschauenden Familienangehörigen. In der Mitte sitzt die schöne Braut, neben ihr steht mit fest zugepresstem Mund der Bräutigam. Nicht einer der sechzehn dort abgebildeten Menschen macht auch nur andeutungsweise den Versuch zu lächeln. Nur Ediths wunderbares Brautkleid zeigt an, dass es sich um eine Hochzeit handelt.

Robert Victor Britten kam 1877 in Birkenhead zur Welt, plante ursprünglich, Farmer zu werden. Den Zahnarztberuf wählte er der damit verbundenen Reputation und des Verdienstes halber. Als Aufsteiger hält er streng auf Etikette. Ben, der seinem Vater in vielem bald nachzueifern beginnt, der wie dieser jeden Morgen kalt badet und die Schlafzimmer zu heizen verschmähen wird, übernimmt auch dessen Aversion gegen alles Auffällige. Beth Britten erzählt, dass der berühmte Frank Bridge, Bens erster Kompositionslehrer, durch seine Künstlermähne und seinen bohemienhaften Sprachstil das Missfallen des Vaters erregt hat. Entsetzt reagiert er, als er erfährt, dass Barbara, die älteste Tochter, die in London im Gesundheitswesen arbeitet, eine feste Beziehung zu einer Sozialarbeiterin mit kurzem Eton-Schnitt eingegangen ist. Auf allen Porträts von ihm erscheint er als schmallippiger, kalt und abweisend dreinschauender Mensch.

Robert Victor Britten, der selbst kein Instrument spielt, fördert beherzt die Hausmusik in der Familie. Konsequent auf deren Qualität bedacht, verbietet er Radio und Grammophon. Aus seiner politischen Gesinnung macht er keinen Hehl. Von einem sadistischen Schullehrer wird Ben später mit den herabsetzenden Worten bloßgestellt: «Der Junge, dessen Vater liberal gewählt hat, möge sich erheben.»[8]

Die ungewöhnliche Strenge des Vaters im Umgang mit dem jüngsten und aller Wahrscheinlichkeit nach nicht eben geplanten Sprössling der Familie besteht nicht zuletzt in der Sorge um dessen Lebenstauglichkeit. Der Jugendfreund Bens, Basil Reeve, selbst ein guter Pianist, erinnert sich an die skeptische Haltung des Familienoberhaupts: «Er konnte sich nicht vorstellen, dass Ben musikalisch einmal irgendetwas erreichen würde […], dass überhaupt jemand hieraus eine Existenz gründen könne […]. Er war ein ziemlich strenger Mensch […], gleichwohl eine gutgesinnte Persönlichkeit.» (L I, 10)

Ganz anders die Mutter, deren Einfluss kaum zu überschätzen ist. Die merkwürdige Tatsache, dass nach Brittens Tod bis auf die Briefe und Tagebücher sich kaum Erinnerungsstücke an sie auffinden lassen, kann weniger als Indikator für Verdrängung denn als bis zum eigenen Tod andauernder Versuch gewertet werden, der alles beherrschenden Frau im Innersten der Seele ihren Platz zu erhalten. Ben erinnert sich an die delirösen Zustände der sterbenden Mutter: Sie sprach zu mir, als ob ich nicht ihr Sohn, sondern ihr Liebhaber wäre. (L I, 64) Edith Brittens Ehrgeiz ist es von Anfang an, aus ihrem Jüngsten ein musikalisches Genie zu machen: einer der seltenen Fälle, in dem es zu einer wirklichen Korrelation von Anlage und Bestimmung gekommen ist. Durch die Musik war unsere Beziehung so unermesslich groß, notiert der Sohn im Tagebuch nach ihrem Tod. Und beim Betrachten alter Fotos: Mum, erscheinend als absolute Schönheit, an solch ein Mädchen könnte ich mein Herz für immer verlieren. (L I, 64) Als er dies im Mai 1937 schreibt, hat er bereits seinen künftigen Lebenspartner Peter Pears kennengelernt. Der drei Jahre ältere Sänger weist eine erstaunliche Affinität auf. Der Jugendfreund Reeve schildert anschaulich das merkwürdige Phänomen: Die Stimme seiner Mutter und Peter Pears’ Stimme ähnelten sich unglaublich. (L I, 14)

Die Stimme der Mutter ist wohl der erste musikalische Eindruck ihres Letztgeborenen. Edith Rhoda Britten, geborene Hockey, schämt sich für ihre Herkunft. Ihr Vater, ein uneheliches Kind, hatte den Namen seiner Mutter angenommen. Sein eigener Vater konnte nie identifiziert werden; die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Aristokrat gewesen war, der das Bauernmädchen geschwängert hatte, wird in der Familie gerne kolportiert. Weder die Britten- noch die Hockey-Linie vermochten bislang durch große Musikalität zu bestechen. Dass ein Unbekannter edlen Geblüts diese Disposition in die Familie gebracht hat, mag deshalb in der Tat nicht unwahrscheinlich sein. Für Edith wird die Musik zum Daseinsglück. Eine systematische Ausbildung hat sie nie erhalten. Gleichwohl besitzt sie das absolute Gehör, und noch wichtiger: Sie versucht bei ihrem jüngsten Kind das zu erreichen, was ihr selbst nicht möglich war. Von Anfang an wird «Beni» daraufhin konditioniert. Verbürgt ist die in allen biographischen Arbeiten angeführte Auskunft des Jugendfreunds Basil Reeve. Neben den vier Bs der Brittengeschwister – Barbara, Bobby, Beth und Beni – sind es die vier weiteren Bs, die für Edith zählen. Auf dem Weg zu Morlings Musikalienhandel schwärmt sie von der Zukunft ihres jüngsten Bs, der auserkoren sei, ein geniales Quartett zu vervollständigen: «Wir sprachen häufig über die drei – beziehungsweise vier Bs. Die drei Bs waren Bach, Beethoven und Brahms, und das vierte war Britten.» (L I, 12)

Immer wird Britten behaupten, dass er blasse Erinnerungen an die ersten Momente seines Lebens bewahre, darunter das fistelnde Geräusch der Gaslampen. Schon drei Monate nach der Geburt bangt die Familie um sein Leben. Eine Lungenentzündung lässt die Temperatur emporschnellen. Edith kämpft mit ihm ums Überleben. Sie presst die Milch aus ihrer Brust in einen Füllfederhalter und füttert ihn daraus. Er selbst ist zu schwach zum Saugen. Mit der Kinderfrau teilt sie sich die Nachtwachen. Die Krise wird überwunden; «Benis» Zustand stabilisiert sich. Zurück bleibt eine Herzschwäche, die erst in den späteren Jahren ihren Tribut fordern wird. Die Gründe dafür liegen nicht zuletzt darin, dass Brittens Vater jahrelang die ärztlichen Warnungen vor übergroßen Belastungen missachtete. Die Folge: «ein äußerst empfindliches, zartes Kind, das sich für alles anfällig zeigte, das gerade grassierte».[9]

Ben tauft sich selbst «Dear» bei seinen ersten Sprechversuchen. Er übernimmt dies von den Erwachsenen, die sich zu seinem Kinderwagen herabbeugen, seine blonden Locken und blauen Augen preisen und «So ein Lieber!!» ausrufen. Beizeiten registriert er das allseitige Interesse. Er beginnt mit dem obligatorischen Nachdruck des Jüngstgeborenen, Cercle zu halten, Menschen um sich zu versammeln und sie zu unterhalten. Fünfundzwanzig Jahre darauf wird er als eine Art von Familienersatz ein eigenes Festival mit großem Publikum und einem argwöhnisch auf Loyalität zum «Dear» eingeschworenen Mitarbeiterkreis gründen.

Ben ist noch nicht einmal ein Jahr alt, als die Welt sich durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges grundlegend verändert. In England wird – wie in allen in den Krieg verstrickten Ländern – den Menschen mit demagogischen Raffinessen Patriotismus suggeriert. Die Euphorie nach der Kriegserklärung Großbritanniens am 4. August 1914 kann zunächst nicht größer sein. Im Februar 1916 zerstören deutsche Marineflugzeuge die Fabrik-, Bahn- und Hafenanlagen von Lowestoft. Die in den Downs ankernden Tankdampfer explodieren. Die englische Luftverteidigung scheitert an der Stärke der Operation. Die Kriegserfahrung bleibt Ben nicht verborgen. «Eine Bombe ist dem Liebsten auf den Kopf gefallen»[10], ist ein von der Familie überlieferter Satz. Lowestoft, wichtiger Marinestützpunkt, wird 1916 sogar zum Angriffspunkt der Zeppelinbombardements. Die Britten-Familie gewöhnt sich an den Bombenalarm, an die eilige Flucht in den Keller des Hauses. Brittens spätere Mitarbeiterin und Freundin Imogen Holst berichtet, dass die Bombenexplosionen zu den Geräuschen gehören, die er lebenslang nie habe vergessen können.

Zur Gegenwelt und Abwehr der niederdrückenden und traumatisierenden Kriegsjahre, die Bens frühe Kinderjahre einschließen, wird die Musik erhoben. Als der Krieg endet und die große Grippewelle noch einmal zahllose Opfer fordert, ist Ben fünf Jahre alt. Das Klavier – «überlass es Beni, er ist der Kleinere» – wird zum Monopol und Lebenselixier des Jungen, der erst die Welt der Noten und hernach die Welt der Buchstaben entdeckt. Wenn er in die Klänge eintaucht, gibt er bekannt, dass er einen Gedanken habe[11]. Die schwarzen Punkte in den Musikalben der Mutter werden zu Wegmarken einer Entdeckungsreise. Es war […] die Erscheinung des Dinges auf dem Papier, die mich faszinierte. (L I, 100)

Die Anfänge des Klavierspiels geschehen unter mütterlicher Anleitung. Zwei dicke Kissen müssen auf den Stuhl gelegt werden, damit der Junge an die Tasten gelangt. Selbstvergessen versenkt sich Ben in das Instrument. Schon an Weihnachten des Kriegsjahres 1916 paradiert er als Elfe in «Cinderella», einer Familieninszenierung. Ernster wird es in der Theateradaption von Charles Kingsleys «Water Babies» (1863). Die Vorstellung findet im Spatzennest-Theater im Lowestofter Park statt, einer kleinen, 1897 gegründeten Laienspielstätte.

Für Ben ist es ein großer Tag, an den sich mehr als dreißig Jahre später der inzwischen gefeierte Komponist gut erinnern wird, als er die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatstadt in Empfang nimmt: Manche von Ihnen erinnern sich vielleicht an einen kleinen Jungen […] in hautfarbenen engen Hosen, mit wirrem Lockenhaar, der sich verzweifelt auf die Verszeilen zu besinnen suchte, die er […] zu sagen hatte – auf genau derselben Bühne wie heute hier.[12] Ein Foto hält das Premierenteam fest: Zwölf wild ausschauende Kinder, darunter in der Mitte Ben auf dem linken Knie seiner Mutter sitzend, schauen ernst in die Kamera. Er selbst fabriziert nun erste kleine Stücke. Erhalten geblieben ist ein wahrscheinlich im Frühjahr 1920 entstandenes Drama mit dem so verheißungsvollen wie fehlerhaft geschriebenen Titel The Royal Falily, worin der Prinz von Wales, andere Prinzen und eine Prinzessin, der König und die Königin auftreten. Eine kleine, im 4/4-Takt geschriebene Melodie zu ein paar spaßigen Kinderreimsilben ist die erste erhaltene Komposition. Am Schluss des Werkes findet sich gar eine ausführliche Angabe zu Maske und Kostüm. Brittens Musiktheater ist geboren.

Im Mittelpunkt aller kindlichen Versuche freilich steht die Musik selbst. Mit fünf Jahren beginnt er, das Komponieren auszuprobieren. In einer Schulfunkrede erinnert er sich: Und warum fängt man an zu komponieren? Offensichtlich, weil man eine ganz große Liebe zur Musik hat. Allerdings gibt es viele Wege, Musik zu lieben. Ich erinnere mich noch an meine ersten Versuche. Das Resultat sah aus wie eine Forth-Brücke: Hunderte von Punkten, über die ganze Seite gesät, waren durch lange Linien mit wundervollen Schnörkeln verbunden. Ich muss zugeben: Was mich wirklich interessierte, war das Muster auf dem Papier, und als ich meine Mutter bat, es mir vorzuspielen, hat mir das Entsetzen auf ihrem Gesicht einen ziemlichen Schlag versetzt. Bei meinen nächsten Versuchen nahm ich bereits mehr Rücksicht darauf, wie es klingen würde.[13]

1921 wird sich Edith Britten bewusst, dass sie dem Kind musikalisch nicht gewachsen ist. Sie tut das einzig Richtige und schickt den Sohn zur ortsansässigen Klavierlehrerin Ethel Astle, die auch an der privaten Vorbereitungsschule für die Public School tätig ist, die Ben – ein guter Schüler – ab 1923 als Externer besucht. Im gleichen Jahr beginnt er bei Audrey Alston im nahegelegenen Norwich mit seinen Bratschen-Lektionen. Miss Ethel Astle, wie Bens Mutter Mitglied der Christian Science, interessiert sich für moderne Unterrichtsmethoden, führt Ben neben Klavier und Gesang auch in die Harmonielehre ein. Er macht in kürzester Zeit enorme spielerische Fortschritte, kann nun seine Mutter am Klavier begleiten oder vierhändig mit dem Organisten der St.-Johns-Kirche spielen, wo sich – bis auf den Vater – alle Brittens am Sonntagmorgen einzufinden pflegen.

Unter den noch in den frühen zwanziger Jahren ausgeführten Kompositionen – eine Symphonie für Violine, Cello und Klavier, eine Symphonie in C für Orchester – tauchen auch erste Lieder, u.a. nach Henry Longfellow und Robert Burns, auf, dem schottischen Poeten, der Britten immer wieder inspirieren wird. Das in F-Moll notierte Beware nach Longfellow handelt von der undurchschaubaren und zutiefst ambivalenten Erscheinung eines Mädchens mit dämonischen Zügen, vor dem man sich hüten solle: «Vertraue ihr nie, sie narrt dich stets.» In dem raunenden, schuberthaft wiederholten Gib acht oder Pass auf, das – vom C aufs F fallend – jeweils am Ende der viertaktigen Melodie erscheint, hat Britten die Angst vor dem Abgrund der Verführung komponiert. Man glaubt es kaum, doch es ist offensichtlich, dass die beiden Hauptelemente des späteren musikdramatischen Werkes, Verführbarkeit und Ambivalenz, in diesem ersten erhaltenen Lied klar formuliert sind.

In Epitaph: der Angestellte nach Herbert Henry Asquiths Gedicht «Der Freiwillige» evozieren die aufeinanderfolgenden Skalen die sisyphoshafte Mühsal eines beladenen, monotonen Arbeitslebens. Am Schluss des Liedes steht das apokalyptische Szenario des Ersten Weltkrieges, dessen Opfer der kleine Mann wird. Bemerkenswert ist, dass Ben gerade dieses Gedicht des ehemaligen Premierministers und Führers der liberalen Opposition vertont und damit erstmals seine politische Überzeugung offenbart.

In den fünfziger Jahren hat Britten die Zeit auf der «prep school», zwischen dem achten und dreizehnten Lebensjahr also, festgehalten. Es war einmal ein ‹prep-school-boy›. Er hieß Britten minor [um ihn von Robert, major, zu unterscheiden], […] war neun Jahre alt, und sein Abstellfach hatte die Nummer 17. Er war ein ziemlich gewöhnlicher kleiner Junge […]. Kricket liebte er, Fußball mochte er nur mäßig (obwohl er hübsche Ecken ausführen konnte), Mathematik liebte er heiß, mit Geschichte kam er ziemlich gut zurecht, hatte Angst vor unvorbereiteten Lateinübersetzungen. Das freilich, so wird resümiert, sei alles andere als ungewöhnlich. Indessen: eines an diesem Jungen war seltsam: er schrieb Musik. Seine Freunde duldeten es, seine Feinde gaben ihm Tritte dafür. (L I, 77ff.) Unablässig komponiert er inzwischen. Die Ausbeute: sechs Streichquartette, zwölf Klaviersonaten, Sonaten für Bratsche und Cello, Suiten, Walzer, Rondos, Fantasien, Variationen und gar ein demiurgisch sich aufspreizendes Tongemälde mit dem Titel Chaos und Kosmos, eine großartige Symphonie für Riesenorchester mit acht Waldhörnern und Oboe d’amore.

Rasch entwickelt sich parallel zur Beherrschung des Spiels und den ersten wirklichen kompositorischen Fortschritten Bens kritischer Blick. Immer stärker stören ihn Ablenkungen, schließlich auch die Schule selbst. Ich kann nicht schreiben, wenn ich Zeit habe, oder muss immerfort hetzen, sind die immer wiederkehrenden Formeln seiner Geplagtheit. Die Sonn- und Feiertage sowie die Abend- und Nachtstunden – er nimmt die Notenhefte oft mit ins Bett – gehören seiner Passion. Mit dreizehn Jahren besteht er die «Associated-Board»-Klavierabschlussprüfungen in der Schwierigkeitsstufe VIII mit Auszeichnung. Sein Entschluss, Komponist zu werden, steht fest.