Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Neuer Weg

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Zwei Menschen machen sich im hohen Alter die Mühe, wichtige Stationen ihres ereignisreichen Lebens aufzuschreiben. Es entsteht eine ungewöhnliche Doppel-Autobiografie, die 75 Jahre deutsche Geschichte lebendig werden lässt. Eigentlich hätten sich Liesel und Hannes Dening ein gut situiertes Leben als Lehrer aufbauen können. Doch nach den Schrecken von Naziherrschaft und Krieg waren sie über die Wiederaufrüstung in Westdeutschland in den 1950er Jahren empört. Sie entschlossen sich für einen anderen Weg: Fasziniert von der Alternative einer sozialistischen Gesellschaft siedelten sie mit der ganzen Familie in die DDR über, um dort beim Aufbau mitzuhelfen. Als die DDR-Führung schließlich den Weg des Sozialismus verriet, bewahrten sich beide ihren rebellischen Geist, was ihnen Bespitzelung und Inhaftierung einbrachte. Ihre tiefe Verbundenheit mit der Idee des Sozialismus ließ sie jedoch diese Erfahrungen sowie die Wende positiv verarbeiten und ihr Engagement neu beginnen. Liesel und Hannes Dening waren "immer mittendrin", neugierig auf das Leben und ständig bereit, zu lernen. So ist das Buch ein besonderes Geschichtsbuch aus der Sicht einfacher Menschen. Es nimmt den Leser direkt und unkompliziert mit und fordert auf, sich nicht mit den herrschenden Zuständen abzufinden, sondern zur Veränderung beizutragen – und dabei auch unbequem zu sein!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 228

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

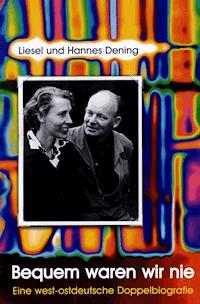

Liesel und Hannes Dening

Bequem waren wir nie

Eine west-ostdeutsche Doppelbiografie

September 2006

Liesel und Hannes Dening

Bequem waren wir nie

Eine west-ostdeutsche Doppelbiografie

Verlag Neuer Weg

in der Mediengruppe Neuer Weg GmbH

Alte Bottroper Str. 42

45356 Essen

www.neuerweg.de

Umschlag: Karin Lorenz

Druck: GEMI s.r.o.

Gesamtherstellung:

Mediengruppe Neuer Weg GmbH

ISBN 10: 3-88021-362-3

ISBN 13: 978-3-88021-362-3

Liesel und Hannes Dening

Bequem waren wir nie

Eine west-ostdeutscheDoppelbiografie

Verlag Neuer Weg

Inhalt

Vorwort

Kindheit in Zeiten der Not

Jugend während Faschismus und Krieg

Zeit für einen Neuanfang

Nach drüben – Umsiedlung in die DDR

Leipzig – unsere neue Heimat

Und immer wieder Probleme mit den DDR-Behörden

So erlebten wir die Wende

Zukunftsängste

Neue Hoffnung

Vorwort

Zwei Menschen machen sich im hohen Alter die Mühe, wichtige Stationen ihres ereignisreichen Lebens aufzuschreiben. Es entsteht eine ungewöhnliche Doppel-Autobiografie von „zweien, die zurück und gleichzeitig in die Zukunft schauen“.

Beide erlebten als Kinder und Jugendliche intensiv Geschichte: die Zustände der Weimarer Republik, die zu ihrem Ende hin vor allem gekennzeichnet war durch die rapide Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation, durch wachsende Massenarbeitslosigkeit und eine rasche Zuspitzung der politischen Lage. Es kam zu einem Wettlauf der revolutionären und faschistischen Kräfte und die Entwicklung steuerte auf eine revolutionäre Situation hin. Mit massiver Unterstützung des Großkapitals und breiter faschistischer Demagogie gelang es jedoch dem Hitler-Faschismus 1933 die Macht zu ergreifen, seine Terrorherrschaft zu errichten und später den II. Weltkrieg zu entfachen. Hannes Dening war als Kind aktiver Antifaschisten in früher Jugend in die selbstlose, lebensgefährliche Fluchthilfe für verfolgte Juden einbezogen.

In den 1950er Jahren wurden die großen Friedenshoffnungen der Bevölkerung durch die Remilitarisierung unter der Adenauer-Regierung in Westdeutschland zunichte gemacht. Liesel und Hannes Dening zogen den damals eher unüblichen Schluss, mit der ganzen Familie von Westdeutschland in die DDR umzusiedeln, um dort am Aufbau des Sozialismus mithelfen zu können.

Es wurde immer offensichtlicher, dass die DDR-Führung den Weg des Sozialismus verriet, was beide auch zu spüren bekamen: Viele Bürokraten begegneten ihnen mit Misstrauen, denn dass jemand aus dem Westen freiwillig in die DDR kam, lag außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Aber eine tiefe Verbundenheit mit der Idee des Sozialismus ließ die beiden trotz Intrigen und tiefer Enttäuschungen nicht verbittern und zu Antikommunisten werden, sondern ständig weitersuchen und nach der Wende neue politische und persönliche Freunde finden für einen neuen Aufschwung des Kampfes.

Die Wiedervereinigung – Ergebnis der demokratischen Volksbewegung in der DDR und des tiefen Wunsches des ganzen deutschen Volkes nach Überwindung der Spaltung der Nation – fand unter der Vorherrschaft des westdeutschen Kapitals statt. So mussten die Menschen mit der Treuhand eine bisher nicht dagewesene „Privatisierung“ erleben, konkret: einen Raubzug am Volksvermögen in Höhe von rund 800 Milliarden DM, ein Vorgang, der bisher in der Geschichte seinesgleichen sucht. Das alles galt es zu verarbeiten.

Liesel und Hannes Dening begriffen ihren Lehrerberuf als Verpflichtung, die Kinder zum Positiven zu erziehen und zu formen und gaben selbst ein Vorbild. Sie waren immer „mitten drin“. In den konkreten Umständen, Kämpfen und Freuden des täglichen Lebens spiegelt sich eine ganze Gesellschaftsordnung wider. Die Berichte der beiden sind geprägt von der Bereitschaft zu lernen und einer großen Neugier auf das Leben und seine Zusammenhänge.

So ist das Buch ein besonderes Geschichtsbuch „aus der Perspektive einfacher Menschen“, wie Liesel Dening betont. Es fordert auf, sich nicht mit den herrschenden Zuständen abzufinden, sondern zur Veränderung beizutragen - und dabei auch unbequem zu sein!

September 2006

Verlag Neuer Weg

Kindheit in Zeiten der Not

Neugierig aufs Leben

Von klein auf war ich neugierig. Bestimmt hängt mein Suchen nach Wissen damit zusammen, dass mir niemand meine Fragen beantworten wollte oder konnte und weil ich als kleines Kind niemanden hatte, der mir Weg und Ziel wies. Bei einem Gewitter zum Beispiel bekam ich auf meine Frage nach der Ursache eine, wie ich fand, höchst unbefriedigende und falsche Antwort durch meinen Onkel, der sogar Lehrer war. Das sei Stühlerücken, im Himmel würde Geburtstag gefeiert. Dadurch verliert ein Kind den Respekt vor Erwachsenen. Und als ich bei einem Spaziergang fragte, weshalb ein Vogeljunges aus dem Nest gefallen sei, wimmelte er mich auch wieder ab. Später, als Erwachsene, habe ich mich immer bemüht, die Fragen von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen und nach bestem Wissen so zu beantworten, wie es ihnen bereits adäquat ist, also altersgemäß. Vorschulkinder verstehen weit mehr, als ihnen zugetraut wird. Man sollte ihren Hunger nach Wissen stillen.

Meine Mutter war, solange ich denken kann, krank und häufig im Krankenhaus. Sie litt an Knochentuberkulose. Ihr Bein wurde immer wieder ein Stückchen mehr amputiert. Den Haushalt versorgte eine Haushaltshilfe. Für die Befriedigung meiner kindlichen Neugier und Liebesbedürfnisse fühlte sich niemand richtig zuständig.

Ich suchte die Straße und das Zusammensein mit anderen Kindern, die auch auf der Straße spielten. Hier fühlte ich mich verstanden. Mein ein Jahr jüngerer Bruder war mir im Vorschulalter ein lästiges Anhängsel, auf das ich „aufpassen“ sollte. Erst sehr viel später wurde er mein häufigster Diskussionspartner, denn er war genauso neugierig wie ich. Wenn es nur möglich war, entwischte ich auf die Straße und in die nähere und häufig auch weitere Umgebung.

War die Mutter daheim, wurde ich bürgerlich-modisch gekleidet, denn meine Mutter hatte Putzmacherin gelernt. Mir war das unerträglich, weil es meine Bewegungsfreiheit erheblich behinderte. Ich begann, Lockenwickler, Strohhüte und Spitzenkleider zu hassen und soll sehr trotzig gewesen sein. Meine fünf Jahre ältere Schwester fand mich unausstehlich. Aber ich liebte die Bewegungsfreiheit und wollte absolut nicht eingeengt sein. Wenn die Mutter im Krankenhaus war, tat ich ja auch nur das, was ich selber wollte, ohne gescholten zu werden.

Wir lebten damals in einer Villa mit Garten direkt gegenüber dem Bürgerpark. Eines Tages hat sich meine Mutter bei mir, einem Vorschulkind, hemmungslos ausgeweint; aber ich verstand den Grund damals nicht. Sie tat mir nur sehr, sehr leid. Kurz danach zogen wir um in eine Etagenwohnung in einem Geschäftsviertel und hatten wesentlich weniger Platz. Ich bedauerte den Verlust meiner Freunde und meines Spielumfeldes. Aber ich begriff damals noch nicht, dass mein Vater durch Börsenspekulationen sein Vermögen verloren hatte.

Beurteilt wurde die Kleidung – nicht die Leistung

Ich wurde im April 1927 eingeschult. Das war ein harter Einschnitt in meinem ungebundenen Leben. Mein erster Lehrer war bereits sehr alt. Er ordnete die Schüler auf den Schulbänken angeblich nach ihren Leistungen, in Wirklichkeit aber nach ihrer Kleidung und der Stellung der Eltern. Ich konnte zwar alles, durfte aber nur in der mittleren Reihe sitzen. Dass Lehrer ihre Schüler nach äußerlichen Merkmalen beurteilen, habe ich später noch oft festgestellt. Mich hat das immer maßlos gestört.

Inzwischen hatte mein Vater sehr viel von seinem Vermögen verloren. Wir waren also ärmer geworden. Seine Kohlenhandlung hatte mein Vater aber zunächst noch, verlor sie jedoch nach der Weltwirtschaftskrise auch noch. Die Zahl der Arbeitslosen stieg Anfang 1932 auf über sechs Millionen an. Viele kleinere Firmen machten Pleite. Auch unser Geschäft musste aufgegeben werden. Während unser Kohlenlager, die Wagen und die Pferde von einem anderen Kohlenhändler übernommen wurden, wurde das Büro geschlossen und der Büroangestellte arbeitslos. Später erfuhr ich dann, dass er sich aus Verzweiflung das Leben genommen hat.

Man wusste nicht, wie man satt werden sollte. Ich wurde nie satt. Wir erfuhren aber viel Solidarität von Freunden, wenn zum Beispiel plötzlich, als wir keine einzige Scheibe Brot mehr im Brotfach hatten, ein Paket mit einem Brot, Margarine und Marmelade eintraf. Einmal die Woche fuhr ich regelmäßig zu einer Tante, wo ich mit einem Neffen spielen durfte und mitessen konnte.

Es war eine Zeit, in der die Leute jeden Pfennig zweimal umdrehten. Das mussten wir auch. Denn geheizt wurde sparsam, der Verkauf von Kohlen und damit die Einnahmen meines Vaters gingen zurück. Viele Leute froren. Wir auch. Geld zum Kleiderkauf war meist nicht da. Kleidung musste geflickt werden. Jeder Mantel wurde, wenn er vergilbt war, gewendet und dann zu einem Kindermantel verarbeitet. Es war eine Zeit, in der sehr viele Menschen bitteren Hunger litten, was man ihnen auch ansah. Man sah den Leuten auch ihre soziale Stellung am Äußeren an. Lehrer wurden beneidet, weil sie ein festes Gehalt hatten. Wie mir aber später ältere Lehrerkollegen erzählten, wurde damals auch den Lehrern das Gehalt kräftig gekürzt. Der Winter 1928/1929 war überaus kalt. So kalt, dass der Pudding zu Eis gefror. Das gefiel mir sehr. So viel Speiseeis und ganz umsonst! Mir ging es als Einzige aus der Familie einigermaßen gut. Die Übrigen waren sehr krank. Der Arzt kam täglich. Alle Leute litten unter einer Grippewelle. Meine beste Freundin im Nachbarhaus starb damals.

Angesichts der riesigen Arbeitslosigkeit beuteten die großen industriellen Betriebe ihre noch nicht entlassenen Arbeiter immer stärker aus, indem sie die Laufbänder schneller laufen ließen, um Höchstprofite zu erzielen. Gleichzeitig unterstützte die Schwerindustrie die Hitler-Partei, die seit 1930 auch im Reichstag mit 107 Sitzen saß, mit diesen von den ausgepressten Arbeitern erarbeiteten Profiten.

Am 25. Oktober 1929, dem Schwarzen Freitag, war der große Bankenkrach mit der Folge der großen weltweiten Wirtschaftskrise, die dann soziale Unruhen auslöste. Diese Unruhen habe ich 1930 als Zehnjährige hautnah erlebt, denn wir sind Ende 1929 in ein Arbeiterviertel umgezogen, weil wir die Miete für die stadtnahe Wohnung nicht mehr aufbringen konnten. Aufgebrachte Bürger zogen über die Straßen, und wir Kinder rannten hinterher. Die Demonstranten gehörten verschiedenen Gruppierungen an. Wir merkten, dass sie unterschiedliche Meinungen hatten. Diese Demonstrationen nahmen immer mehr zu. Wir Kinder hatten allerdings kaum Durchblick. Leider machte sich auch niemand die Mühe, uns die Lage zu erklären. Weder bei mir zu Hause noch in der Schule oder anderswo wurde darüber gesprochen.

Der Unterricht langweilte mich von Anfang an sehr. Meine Leistungen wurden nie anerkannt. Ich bekam niemals ein Lob. Dabei machte ich kaum Fehler. Wenn ich längere Zeit wegen einer Krankheit nicht zur Schule gehen konnte, half mir mein Lehrer nicht, den versäumten Unterrichtsstoff – oft ganz neuen (zum Beispiel lateinische Schrift oder Multiplikation) - nachzuholen. Das überließ er den jeweiligen Familien, die das mehr oder weniger gut konnten, und den zurückgebliebenen Schülern selbst.

Nach den Prüfungen zum Lyzeum stellte sich zur Verwunderung des Lehrers heraus, dass wohl nur die in der Klassenmitte sitzende Schülerin Liesel als geeignet befunden wurde, einige seiner Lieblingsschülerinnen aber nicht. Diese wurden dann auf teure Privatschulen geschickt.

Kein Geld für Schulmilch

Aber auch auf dem Lyzeum, wo Schulgeld bezahlt werden musste, überbewerteten viele Lehrer das Äußere. Wenn ich nicht die neuesten Schulbücher hatte und die meiner älteren Schwester benutzen musste, wurde das negativ vermerkt. Wenn ich Kleidung nachtragen musste, die nicht der neuesten Mode entsprach, musste ich mir entsprechende Bemerkungen einer Lehrerin anhören. Das diente meiner Lernfreudigkeit nicht. Meine Mitarbeit bei solchen Lehrern war dementsprechend gering, weil sie kein soziales Verständnis hatten und sich nicht die Mühe machten, sich in die Lage von Schülern zu versetzen, deren Familien in großer sozialer Not lebten.

Ich wäre viel lieber in der Volksschule bei meinen Spielkameradinnen von der Straße gewesen. Folglich nahm ich auch kaum Kontakt zu meinen Mitschülerinnen auf. Ich fühlte mich bei ihnen nicht wohl. Nach meiner Meinung ging es den meisten von ihnen materiell wesentlich besser als mir. Sie bekamen Schulmilch in der Pause, meine Eltern hatten dafür kein Geld. Sie hatten bei Ausflügen Geld mit für Limonade. Ich nicht. Sie hatten keine Schwierigkeiten mit dem Beschaffen von Lern- und Handarbeitsmaterial. Ich aber sehr und das drückte meine Zensuren, weil ich schön langsam handarbeitete, um Geld zu sparen.

Die Mitschülerinnen hatten auch das Geld für einen Landschulaufenthalt. Für mich zahlte meine Klassenlehrerin. Mit einem großen Kochtopf musste ich jeden Tag einige Straßen weiter in der Essensausgabe der Winterhilfe kostenloses Mittagessen abholen. Das war mir immer entsetzlich peinlich. Ich wusste von keiner Mitschülerin, die das auch musste. Ich aber merkte, dass meine Familie mit dem jetzt arbeitslosen Vater bettelarm war. Ich spürte also die sozialen Unterschiede sehr.

Die Hausarbeiten schrieben manche der Mitschülerinnen während der Pausen von mir ab und der Mathematiklehrer dachte dann, ich hätte von ihnen abgeschrieben. Er hatte bestimmt auch das Vorurteil, dass die Kleidung etwas über die Intelligenz aussage. Ich meldete mich selten, weil ich die Antworten wusste, die anderen aber noch nicht. Ich dachte aber, die Mitschüler sollten das auch begreifen. Als ich dann unverhofft im Zeugnis eine Vier für Mathematik erhielt, ließ ich mir das aber nicht gefallen. Ich ging zum Lehrer und klärte ihn auf. Mathematik war doch mein Lieblingsfach! Dieser Lehrer hat damals dazugelernt. Und ich bekam dann Topzensuren.

Weil es mir auf Grund sozialer Ungleichheiten so absolut gar nicht im Lyzeum gefiel, weil es meiner Familie schwerfiel, das Schulgeld für mich aufzubringen und weil meine Familie meinen Verdienst gut bei ihrem kargen Etat gebrauchen konnte, meldete ich mich in der neunten Klasse selber von der Schule ab. Die Klassenlehrerin meinte nur: „Warum das, bei deinen guten Zensuren?“ Aber sie schrieb mir das Abgangszeugnis aus. Meine Schulzeit war vorbei.

Ein Quadratmeter ist noch kein Park

Sehr nachhaltig beeinflusste mich mein Verhältnis zum Bremer Bürgerpark. In Marsch und Moor gibt es keinen Wald, sondern nur von Abflussgräben durchzogene Wiesen und Weiden und ein wenig Ackerland. Dazu noch Kanäle für die Torfschiffe, die dem Handel dienten und ein Segel hatten. Im Winter war dieses Feuchtgebiet stets überschwemmt und wir liefen auf dem Eis Schlittschuh. Ursprünglich war auch der Bürgerpark nichts weiter als das Weidegebiet für die in der Stadt Bremen gehaltenen Schweine. Ein bronzenes Denkmal von mehreren Schweinen in der Sögestraße erinnert heute noch daran, dass hier ein Stadttor gewesen sein muss, durch das der Schweinehirt die ihm anvertrauten Tiere trieb.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen reich gewordene Bremer Handelsherren auf dem nicht mehr benötigten Weideland einen Park anzulegen und stifteten Bäume, Sträucher und Bänke. Oft aus Übersee. Es wurden Gewässer angelegt, auf denen man Boot fahren konnte. Es wurden drei Kaffeehäuser gebaut, die die Bremer Bevölkerung gern besuchte. Ich spielte oft in diesem Park, den ich als Vorschulkind leicht über den Torfkanal von unserem Haus aus erreichen konnte. Ich kannte dort bald sämtliche Wege, Bänke, Lauben, Spielwiesen und auch die drei Kaffeehäuser. Als ich etwa elf Jahre alt war, führte ich meine Spielkameraden aus dem Arbeiterviertel in Ferienzeiten des Öfteren zum Spielen in den Bürgerpark.

In der Schule erfuhr ich, dass dieser gemeinnützige Park allen Bremern zusammen gehörte. Ich rechnete aus, dass auf mich davon ein Quadratmeter entfiel. Das machte mich sehr glücklich. Ich überlegte immer, welcher Quadratmeter meiner sein könnte, und merkte, einer allein ist kein Park. Einer allein wirkt nicht. Nur das große Ganze zusammen nützt allen Bremern. So begann ich, mich für diesen Park bewusst zu interessieren, einzusetzen und mich verantwortlich zu fühlen. Später wurde ich Mitglied im Bürgerparkverein.

Stolz auf die Eltern

Meine Eltern waren im Bereich der Volksschule bzw. der Sozialfürsorge beruflich tätig und politisch aktiv. Gerade der politische Kampf, der sich oft am Rande der Legalität oder in tiefster Illegalität vollzog, ließ kein beschauliches Familienleben zu. Mein Vater war an der revolutionären Erhebung der Bremer Arbeiter 19191 führend beteiligt und konnte seine gewerkschaftliche und politische Arbeit nach 1933 nur illegal fortsetzen, indem er als Versicherungsvertreter durch Deutschland reiste und Kontakte zwischen verschiedenen Widerstandsgruppen vermittelte und unterhielt. Meine Mutter hat ihre fürsorgerische Arbeit in dramatischer Weise illegal fortgesetzt und erweitert, ebenfalls unter Einsatz ihres Lebens. Ich bin unendlich stolz auf meine beiden Eltern, die keine braven Bürger waren, sondern die ihr Leben auf Biegen und Brechen dem Kampf um eine bessere Gesellschaft und gegen den Faschismus gewidmet haben und dass sie der Sache, aber auch einander treu geblieben sind wie nur wenige Menschen in dieser dunklen Zeit.

Als Kind wusste ich nur von meinem Vater, dass er „viel auf Reisen” war. Ich sah ihn selten und unregelmäßig, im Schnitt vielleicht alle sechs Wochen. Aber einmal, als er gründlich „abtauchen” musste, konnte ich mit ihm zusammen einen sechswöchigen Urlaub in den Brilon’schen Wäldern im Sauerland machen. Vater war außerordentlich streng sich selbst gegenüber, mir als Kind gegenüber war er aber zu streng. Jeden Morgen standen wir früh auf, verließen das Dachkämmerlein bei einem Bauern und wanderten den ganzen lieben langen Tag lang durch die Wälder, machten Rast, tranken Quellwasser und aßen die mitgenommenen Butterbrote, wanderten weiter und begegneten nie einem Menschen. Erst am dunklen Abend trafen wir wieder in unserem Dachkämmerlein ein. Jeden Sonntag aber lud uns der Bauer, der auch Dorfschlachter war, zum Mittagessen ein. Dann gab es also eine warme Mahlzeit mit viel Fleisch und mit viel Fett. Dann hatte ich immer so ein Gefühl von Festlichkeit, ich war selig. Aber traurig war ich deshalb an den anderen Tagen nicht. Auf meine vielen neugierigen Fragen erhielt ich stets als Antwort eine abgerundete Lektion zu dem betreffenden Thema. Das geschah aber kindgemäß und tief einprägsam. Mein Vater war sehr lehrerhaft und ich als sein derzeit einziger Schüler hatte nie die Möglichkeit, der Belehrung auszuweichen. Nur über politische Fragen sprach mein Vater niemals zu mir. Die Politik kam erst danach und viel brutaler, als es jede verbale Belehrung vermag.

Auch meine Mutter vermied jedes politische Wort. Allerdings machte sie mir politisch derzeit hochbrisante Literatur (vielleicht sogar nur versehentlich) zugänglich. Auf dem Dachboden unseres Hauses befand sich der Boiler unserer Zentralheizung. Er war von einer dicken Isolierschicht umgeben. In dieser Isolierschicht war ein herausnehmbares Stück Gips. Dahinter befanden sich das „Kommunistische Manifest” von Marx und Engels, zwei kleinere Schriften von Engels und eine pädagogische Abhandlung von Anna Siemsen, einer Freundin und Förderin meiner Mutter. Viele Male saß ich auf dem Dachboden zusammengekrümmt am Boiler und las im „Manifest” und in den anderen Schriften. Ich glaube, zumindest das „Kommunistische Manifest” und das Buch von Engels, „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen”, haben sich mir tief eingeprägt, sind mir in Fleisch und Blut übergegangen, auch ohne kritische Auseinandersetzung und ohne Wissen um die geschichtlichen Zusammenhänge, die zu diesen Schriften geführt hatten. Mir armen geschundenen und stets hungernden, vielfach beleidigten, kleinen Menschlein ging das „Manifest” wie süße Sahne herunter und wie eine wohltuende Salbe unter die Haut. Ich lernte ganz persönlich, dass ich, der Verachtete, der Versteckte, der Getarnte, einmal zu den Triumphierenden gehören würde an der Seite der anderen Unterdrückten.

Während des 1. Weltkrieges war meine Mutter in der Kriegsgefangenenfürsorge tätig, später in der Schulfürsorge. Nach meiner Geburt lebte und arbeitete sie als Helferin in dem Krankenhaus, in welchem ich geboren worden war. So überstanden wir die Inflationszeit. Daneben besuchte sie Kurse zur Frauenförderung, die die SPD eingerichtet hatte. In dieser Zeit musste ich bei Familien von Genossen leben, also ohne Mama auskommen. Als ich fünf Jahre alt war, bekam meine Mutter eine kleine Wohnung am Stadtrand und konnte etwa ein halbes Jahr lang mit mir zusammenleben.

Danach wurde sie Leiterin eines Heimes für betreuungs- und erziehungsbedürftige weibliche Jugendliche. Ich wuchs dann in diesem Heim mit auf. Das Heim nannte sich „Annaheim” und bot den Mädchen bzw. jungen Frauen eine hauswirtschaftliche Ausbildung. Die Erzieherinnen waren gleichzeitig Berufsschullehrerinnen und leiteten jeweils einen Bereich der hauswirtschaftlichen Lehre wie zum Beispiel Wäscherei, Küche, Hausreinigung, Gartenpflege, den Umgang mit der Haushaltskasse. Ich war das einzige Kind unter den rund 300 weiblichen Jugendlichen und obendrein noch ein Junge. Dass ich maßlos verwöhnt wurde, steht außer Zweifel. Alle waren sooo lieb zu mir. Ich erinnere mich noch, dass zu Weihnachten Hunderte von Pfefferkuchenhäuschen gebacken und gebaut wurden und dass ich mir das schönste heraussuchen durfte.

Unser Viertel in Hamburg war rot

Wenn ich mich nicht irre, war es 1931, als meine Mutter ein großes Kinderheim in Hamburg-Altona leiten musste. Es lag direkt im Zentrum der Arbeiterquartiere in der damaligen Bürgerstraße, in der später die SA ihre Blutsonntage veranstaltete. Das Gebäude steht heute noch. Unter dem Dach ist in Stein eingehauen „Kinderaufbewahranstalt 1869”. Ein Teil der Kinder war nur tagsüber dort, ein anderer Teil wohnte ganz dort. Man unterschied sie in „Tagheimer” und „Nachtheimer”. Die Nachtheimer waren meistens Kinder, deren Eltern gerade inhaftiert waren, im Krankenhaus lagen oder schon auf dem Friedhof. Ich war also „Nachtheimer” unter „Nachtheimern”. Da die Erzieherinnen wussten, dass ich das Kind der Leiterin war, glitt ich auch hier in eine Art Kronprinzenrolle hinein, ohne es zu merken oder gar anzustreben. Man hatte aber mehr Acht auf mich. Um das Heim herum - besonders in der Bürgerstraße und Unzerstraße – veranstalteten die Nazis ihre Blutsonntage. Wir Kinder bekamen das sehr wohl mit. Wir mussten dann immer in den Keller, wo die Kellerfenster mit doppelten Matratzenpolstern geschützt waren. Manchmal wurde eine Tragbahre durch den Kellergang getragen. Dann gruselten wir Kinder uns und hatten Angst. Unser Viertel war rot und auch wir Kinder waren irgendwie stolz darauf, ohne näheres Wissen, warum. Aber Kämpfe zwischen Nazis und Sozis spielten wir nie nach, weil sich nie jemand fand, der bereit war, Nazi zu spielen. Das sahen aber auch alle ein: Das konnte man wirklich niemandem zumuten, nicht einmal im Spiel. Wir Kinder waren vielleicht ziemlich unwissend, aber unparteiisch waren wir beileibe nicht.

Im ersten Stock des Kinderheimes gab es einen Raum, der als „Oase” bezeichnet wurde. Die Oase war der einzige Raum, der der Leiterin, das heißt meiner Mutter, und ihrer Freundin, der Wirtschaftsleiterin, als Privatraum diente. Auch ich hatte Zutritt zu diesem Raum. Es gab dort ein schönes Sofa mit einer fellähnlichen Decke, drei Sessel, einen Tisch mit Stühlen drum herum und etliche Blumenständer. Es gab viele Blumen und Gewächse, das Zimmer war ruhig und verhältnismäßig abgelegen am Ende des Flures. In der einen Ecke standen ein Grammophon und ein Schallplattenschrank.

Ich lernte bald, den elektrischen Plattenspieler zu bedienen. Er stellte den letzten Schrei auf diesem Gebiet dar. Wenn ich allein war, konnte ich mir aussuchen, was ich hören wollte. Mir hatten es besonders die Chöre angetan. Auf zwei oder drei Schallplatten waren Arbeiterlieder wie „Schon dämmert in der Ferne das Morgenrot”, „Feindliche Stürme durchtoben die Lüfte”, „Wenn wir schreiten Seit’ an Seit’”, „Durchs Gebirge, durch die Steppen”, „Steh auf, du Arbeitsvolk, du darfst nicht weichen, die rote Fahne, das ist dein Zeichen”, schließlich auch „Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt”. Diese Lieder und einige mehr gingen mir tief unter die Haut.

Natürlich konnte ich Sozialisten und Kommunisten nicht voneinander unterscheiden. Aber es prägte sich mir ein, dass ein Kommunist eine besondere Art von Mensch ist. Von der Mitgliedschaft in Parteien wusste ich kaum etwas. Ein Parteimitglied braucht kein Kommunist zu sein, es gab ja so viele Parteien. Aber ein Kommunist war eben einer, der kämpfte für Freiheit und Recht und für alle, die unterdrückt waren und hungerten. Ein Kommunist war in jedem Falle ein leuchtender Held und ein Vorbild für alle. So sah ich das damals.

Einige Lieder sangen wir als Kinder bei den „Kinderfreunden” dann auch, zum Beispiel „Bandiera rossa” oder „die Matrosen von Kronstadt”, die „über den Erdball und über die Meere die Fahne der Arbeitermacht” trugen. Wir haben diese Lieder mit der gleichen Begeisterung gesungen wie etwa „Der mächtigste König im Luftrevier ist des Sturmes gewaltiger Aar...”, ein Seeräuberlied. Vor allem schön laut haben wir gesungen. Viele Lieder handelten vom Sterben und vom Tode und waren sehr dramatisch.

Das alles spielte sich bei mir im sechsten bis achten Lebensjahr ab und ergab sicher eine kräftige Grundierung für meine spätere politische Entwicklung. Die Auseinandersetzungen zwischen Nazis und Kommunisten jener Zeit spielten sicher auch eine Rolle. Das Heim lag ja inmitten der Altonaer Altstadt in der Hochburg der Kommunisten. Dort wurden rote Inletts herausgehängt, als das Flaggen verboten war. Die Nazis hatten in dem Viertel nichts zu suchen. Als sie dennoch kamen, unterstützt von Polizei mit Maschinengewehren und Panzerwagen, floss Arbeiterblut. Die Polizei traf sogar im Eifer bei Kurzschüssen zwei oder drei Nazis. Dafür schlug man danach einigen Kommunisten den Kopf ab. Den einen Blutsonntag mit seinen Folgen, der Enthauptung der bekanntesten und beliebtesten Kommunisten, hat später Arnold Zweig in seinem Roman „Das Beil von Wandsbeck” nachgestaltet.

Zu den Erinnerungen aus dieser Zeit gehört meine Schwester nicht. Sie war wohl woanders untergebracht, war jedenfalls nicht in „meiner Gruppe”, war sie doch sechs Jahre jünger als ich. Aber in meiner Gruppe war meine erste Freundin, Leni Bürgerfleisch, mit brandroten Haaren und mit vielen Sommersprossen. Sie war etwas pummelig und viel geschmäht wegen ihres abartigen Namens. Sie hielt sich abseits der Gruppe und spielte nur mit, wenn sie dazu aufgefordert wurde. Das übernahm ich immer gern und sie warf mir jedes Mal einen dankbaren Blick zu. Ich fand sie süß.

Als weißer Neger im Schwarzwald

Nachdem ich wegen Lungentuberkulose ein halbes Jahr im Krankenhaus verbringen musste, wurde ich noch einmal für ein halbes Jahr in den Harz zur Kur geschickt. Danach musste ich noch ein volles Jahr ins Kindererholungsheim Schönwald/Schwarzwald. Dort durfte ich auch zur Schule gehen, zusammen mit der gleichaltrigen Tochter unserer Köchin. Die war evangelisch. Die Schule aber war streng katholisch. Den Klassenlehrer möchte ich aus heutiger Sicht als engstirnig, beschränkt und fanatisch katholisch bezeichnen. Gleich zu Beginn fragte er mich nach meiner Religion aus in Gegenwart der Klassenkameraden. Nun, ich war weder katholisch noch evangelisch, ein ungetauftes Kind. Also sagte ich schließlich nach einigem Drängen, ich sei ein Heide. Das gab ein großes Hallo bei den Kindern, denn unter Heiden verstanden sie kleine schwarze Afrikaner, die von den katholischen Missionen betreut wurden. Darüber gab es für die Viertklässler viele kleine erbauliche Geschichten in den Missionsheften und Traktaten. Nun war ich also in den Augen meiner Mitschüler „ein weißer Neger” (!). Die Mitschüler sollten sich nun möglichst wenig mit mir abgeben, damit sie nicht von meiner Glaubenslosigkeit angesteckt würden.

Die vielen frommen Lieder, die in der Schule beigebracht und gesungen wurden, durfte ich nicht mitsingen. Selbstverständlich war ich auch vom Morgengebet und Ähnlichem ausgeschlossen wie ein Aussätziger. War Religionsunterricht, schickte mich der Herr Pfarrer, der den Unterricht persönlich durchführte, stets zu seiner Haushälterin in das Pfarrhaus und ließ sich von mir den Stock holen, mit dem er „die guten Kinder zu ihrem Heil” zu züchtigen pflegte. Da war ich dann doch froh, dass ich kein „gutes Kind” war. Lilo, die evangelische Mitschülerin, und ich, wir mussten für die Dauer des Religionsunterrichtes die Schule verlassen und streunten im Dorf umher.

Mit Lilo zusammen machte ich mich später auch auf den Heimweg, immer bergauf durch einen schmalen Hohlweg, der rechts und links von dichten Tannen eingefasst war. Wir sollten nicht vom Wege abgehen, denn in dem Walde wohnte ein Mörder, wie uns die Tanten vom Heim erzählten, der nur darauf wartete, Kinder zu ermorden, die vom Wege abgingen. Aber wir waren nicht ganz sicher, ob er nicht auch mal auf dem Wege wartete, um Kinder zu ermorden. Das wäre doch wirklich grässlich. Und so legten wir den Weg immer mit einigem Gruseln zurück. Der Schulweg war bergauf vielleicht 40 Minuten lang. Bergab ging es schneller. Merkwürdigerweise haben wir uns immer nur auf dem Heimweg gegruselt, wenn es bergauf ging.