2,99 €

Mehr erfahren.

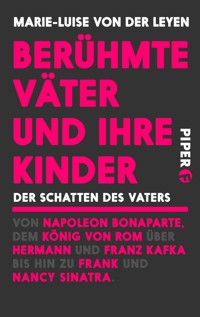

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Den einen liebevolles Vorbild, den anderen gefürchteter Tyrann. Immer jedoch eine prägende Figur. Die Soziologin und Journalistin Marie-Luise von der Leyen beleuchtet hier mit viel psychologischem Feingefühl das mal destruktiv-quälende, mal freundschaftlich-heitere Verhältnis berühmter Väter und ihrer Kinder: Von Napoleon Bonaparte und dem König von Rom über Hermann und Franz Kafka bis zu Frank und Nancy Sinatra. Ein ungewöhnlicher Blick auf die Biografien berühmter Künstler, Politiker und Persönlichkeiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

PIPER DIGITAL

die eBook-Labels von Piper

Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!

Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.

Mehr unter www.piper.de/piper-digital

Für Alexander und Celia

ISBN 978-3-492-98112-5

© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014

© Piper Verlag GmbH, München 2011

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Datenkonvertierung E-Book: Kösel Media GmbH, Krugzell

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage 2011

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

EINLEITUNG

Die Rolle der Väter ist im Umbruch. Wie sie einmal aussehen wird, ist offen. Die Hoffnung ist: besser jedenfalls, als sie bisher war.

Für die meisten Väter in der Vergangenheit mag gelten, dass sie, selbst wenn sie »das Beste« für ihre Kinder wollten, vorwiegend autoritär und abwesend waren. Kinder nicht als eigenständige Menschen, sondern als defekte Erwachsene betrachteten. Ihnen wenig Respekt erwiesen. Und ihnen die eigenen Maßstäbe aufzwangen, auch wenn diese den Kindern nicht angemessen waren. Dabei erging es Kindern in gehobenen Kreisen keineswegs besser als in ärmeren, im Gegenteil: Es fehlte ihnen zwar nicht an materieller, aber oft an menschlicher Zuwendung, da diese Aufgabe üblicherweise dem Personal übertragen wurde.

Zum Glück: Diese Zeiten sind vorbei.

Aber sind sie es wirklich? Lässt sich das, was war, nicht doch – wenn auch verändert – auf heutige Verhältnisse übertragen?

Die Psychologie weiß, dass die Fehler der Väter in den Kindern weiterwirken und dass die Kinder sie ihrerseits weitergeben. Es sei denn, es gelingt ihnen, sich ihrer bewusst zu werden, sich davon zu distanzieren und Gegenmodelle zu entwerfen – und umzusetzen. Das erfordert Arbeit: Schon die objektive, kritische Wahrnehmung des Vaters ist schwer. Die sachliche Distanzierung, die nicht durch Tabus oder Schuldgefühle eingeschränkt wird, noch schwerer. Und das Entwickeln brauchbarer Alternativen im Hinblick auf die Erziehung der eigenen Kinder bedarf zumindest der intensiven Auseinandersetzung mit allem, was einem selbst als Kind widerfahren ist.

Diese Auseinandersetzung mag heute leichter fallen als früher, weil sie mittlerweile von der Gesellschaft akzeptiert wird. Das zumindest war früher kaum der Fall. Kronprinz Rudolf von Österreich zum Beispiel musste die politischen Auseinandersetzungen mit seinem Vater und der Politik des österreichischen Hofes in anonymen Veröffentlichungen führen – weil sich Franz Joseph als Kaiser ebenso wie als Vater der persönlichen Diskussion verweigerte. Der journalistischen Auseinandersetzung mit dem Sohn entzog er sich natürlich erst recht, ja, er wusste vermutlich nicht einmal, dass Rudolf sie heimlich führte.

Vater Kafka hat sich ähnlich verhalten. Wenn sein Sohn ihm seine literarischen Versuche zu lesen gab, sagte er nur: »Leg’s auf den Nachtisch.« Aus Bequemlichkeit? Aus Respektlosigkeit? Aus Angst vor Berührung? Oder aus Hilflosigkeit?

Historie, gewiss. Aber nicht ohne Bezug zu den Vätern von heute.

Hilflosigkeit prägte auch das Verhältnis des Schauspielers Gérard Depardieu zu seinem Sohn Guillaume. Der einzige Unterschied: Ihr Konflikt wurde »zeitgemäß« in den Medien ausgetragen. In der Sache bleibt er den Beispielen der Vergangenheit vergleichbar. Wobei Depardieu der persönlichen Auseinandersetzung ebenso aus dem Wege ging wie zuvor seine Eltern, deren Erziehung von Wegsehen und Sprachlosigkeit geprägt war.

Der König von Rom wiederum, wiewohl heiß geliebt von seinem Vater Napoleon, erlebte das Schicksal eines modernen Scheidungskindes: Von seinem geliebten Vater getrennt, fand er keinen Halt in seiner Mutter und kämpfte schließlich ebenso orientierungs- wie aussichtslos um die eigene Identität.

Wie ein halbes Jahrhundert später Tussy Marx, der der durchaus liebevolle Vater keine eigene Identität zugestehen mochte – ja, dem nicht einmal bewusst war, dass nicht nur das Proletariat, sondern auch die Frauen im Aufbruch waren, allen voran seine Tochter.

Ein Zugeständnis muss der Fairness halber gemacht werden: Gerade das Beispiel Karl Marx zeigt, dass die Väter der Vergangenheit immer auch von den gesellschaftlichen Erwartungen ihrer Zeit geprägt waren und nicht über die psychologischen Erkenntnisse verfügten, über die wir heute verfügen. Wiewohl es immer auch Väter gegeben hat, die die menschlichen Aspekte in der Erziehung über die überlieferten und allgemein üblichen gestellt haben.

Warum ich mich auf »berühmte Väter« konzentriert habe, hat einen ganz pragmatischen Grund: Über ihr Verhalten geben nun einmal sehr viel mehr Quellen Aufschluss als über das Verhalten unbekannter Väter. Und wenn auch die Position der Berühmtheiten der ihrer Zeitgenossen nicht in allen Einzelheiten entspricht, so erscheint mir ihr Verhalten doch als »zeitgemäß«. Ein Erbe, das es – in der Hoffnung, dass man aus Fehlern lernen kann – noch immer aufzuarbeiten gilt.

Im Mai 2011

Marie-Luise von der Leyen

NAPOLEON UND DER KÖNIG VON ROM

Stolz präsentiert Napoleon Bonaparte seinen kaiserlichen Sohn aus der Ehe mit Marie Louise von Österreich. Bei seiner Geburt verleiht er ihm den Titel ›König von Rom‹

»Zwischen meiner Wiege und

meiner Bahre ist eine große Null.«

Er ist die große Hoffnung des napoleonischen Frankreichs, vergöttert vom Vater, dem französischen Kaiser Napoleon Bonaparte, geliebt von seiner Mutter, der Kaiserin Marie Louise, und seinem Großvater, dem österreichischen Kaiser Franz I., vormals – als letzter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches – Franz II.: Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte, König von Rom, Prinz von Parma und Herzog von Reichstadt – der erste kaiserliche Kronprinz in der Geschichte Frankreichs. Mit seiner schlanken, feingliedrigen Gestalt, den schulterlangen blonden Locken, der hohen Stirn und den großen blauen Augen ist er zweifellos der hübscheste und charmanteste kleine Prinz an den europäischen Königs- und Kaiserhöfen seiner Zeit. Kaum eine zeitgenössische Chronik, die dies nicht überschwänglich belegt. Und eine kurze Zeit lang scheint es tatsächlich, als ob Napoleons Sohn eines Tages den väterlichen Erwartungen entsprechen und den soeben installierten Kaiserthron Frankreichs retten würde.

Über die Kindheit seines Vaters Napoleon Bonaparte ist, anders als bei Fürstenkindern, wenig bekannt. Keine Kinderfrauen, keine Erzieher machen Tagebuchaufzeichnungen – weil es außer zwei Dienstmädchen, die im großen elterlichen Haushalt helfen und vermutlich nicht einmal lesen und schreiben können, kein Personal gibt. Und auch die Eltern korrespondieren nicht so ausführlich über die Entwicklung ihrer Kinder, wie es bei fürstlichen Eltern üblich ist. Dass unter ihnen der erste französische Kaiser heranwächst, ist schließlich nicht abzusehen.

Napoleon stammt aus korsischem Kleinadel toskanischen Ursprungs und wird im Jahr 1769 als Sohn von Carlo und Laetitia Buonaparte auf der Mittelmeerinsel Korsika geboren. Korsika, einst als päpstliches Lehen der Stadt Genua verliehen, hat 1755 seine Unabhängigkeit erklärt – ohne sie damit freilich erreicht zu haben. Zuvor hatte es jahrhundertelang Kämpfe um die Insel gegeben, in die nicht nur Genueser, sondern auch Franzosen, Deutsche und Spanier, später sogar Briten verwickelt waren. Und natürlich die Korsen selbst – sie führen auch nach 1755 unter dem Freiheitskämpfer Pasquale Paoli die Auseinandersetzung um die Unabhängigkeit der Insel weiter, die von den Genuesern nicht anerkannt wird.

Paolis politische Bestrebungen schlagen sich auch in Napoleons Elternhaus nieder, arbeitet doch Carlo Buonaparte als Sekretär für den korsischen Rebellen. Er wirkt an der von Paoli vorbereiteten Verfassung für Korsika mit, so wie sich später Napoleon persönlich an der Ausarbeitung der französischen Gesetzgebung, des Code civil, beteiligen wird. Ein Jahr vor Napoleons Geburt siegen schließlich die Genueser über die Aufständischen, 1769 verkaufen sie die Insel an Frankreich. Von nun an verbreitet sich die französische Sprache auf der Mittelmeerinsel.

Napoleons Muttersprache ist noch Italienisch – weshalb er später das Französische nur mit Akzent spricht.

Immerhin passt er sich selbst wie auch seinen Namen dem Französischen an: Aus dem italienischen Napoleone Buonaparte wird später Napoleon Bonaparte.

Sein Vater hat es ihm vorgemacht: Als er seine Stelle bei Pasquale Paoli verlor, weil der sich nach England abgesetzt hatte, fügte er sich schnell in die französische Oberhoheit. Der Jurist, der in Pisa studiert hat, arbeitet nun als Advokat und Richter sowie als Winzer und Landwirt auf seinen – wenn auch bescheidenen – Ländereien. Darüber hinaus ist er der gewählte Vertreter des Adels im korsischen Standesparlament und in Paris. Ein gebildeter und angesehener Mann also, in Verhältnissen, die zwar provinziell, aber keineswegs bäurisch oder so »klein« sind, wie es die allgemeine Meinung über Napoleons Herkunft oft unterstellt.

»Er war ein guter Mensch«, schreibt der berühmte Sohn später über seinen Vater, »und ein schöner Mann mit einer Schwäche für Frauen.«

Diese Schwäche bringt ihm viele Amouren ein und kostet einen erheblichen Teil der ansehnlichen Mitgift – und der Nerven – seiner Ehefrau. Er ist ein freundlicher Vater, der als Besitzer der größten Privatbibliothek auf Korsika seine Kinder früh an die Bücher heranführt. Als Carlo im Jahr 1785 mit knapp 39 Jahren an Magenkrebs stirbt, muss sich Laetitia allein um den Unterhalt und die Erziehung ihrer Kinder kümmern. Die beiden ältesten – Joseph mit 17 und Napoleon mit seinen 15 Jahren – fallen ihr weniger zur Last. Die übrigen sind allerdings noch sehr jung und bedürfen der Betreuung: Lucien neun, Elisa acht, Louis sechs, Pauline vier, Caroline kaum drei Jahre und Jerôme erst drei Monate alt. Und das Geld ist, nachdem die Einkünfte aus den Ämtern des Vaters weggefallen sind, außerordentlich knapp.

Schon zu Lebzeiten des Vaters hat einer seiner Freunde, der Marquis von Marbeuf, französischer Militärgouverneur von Korsika, die Ausbildung für Joseph und Napoleon bezahlt. Durch seine Vermittlung werden sie jetzt in die Militärakademien von Brienne, später von Paris aufgenommen, was zwar ehrenvoll, für die Kinder aber eine Tortur ist. Schon mit 16 erhält Napoleon sein Offizierspatent und tritt in die französische Armee ein, in der er sich nach der Revolution von 1789 dank seiner herausragenden militärischen Talente schnell hocharbeitet. Nach erfolgreichen Feldzügen in Italien und Ägypten wird er durch einen Staatsstreich im Jahr 1799 Erster Konsul von Frankreich und krönt sich 1804 in Paris zum Kaiser.

Seit 1796 verheiratet mit Joséphine de Beauharnais, lässt er sich von ihr im Jahr 1809 scheiden. Sie ist damals 46 Jahre alt – sechs Jahre älter als er selbst –, und es ist unwahrscheinlich, dass sie ihm nach 13 Jahren kinderloser Ehe noch Nachkommen schenken würde. Die aber braucht er, um das napoleonische Reich für die Zukunft zu sichern.

Er geht auf Brautschau, und das – auch wenn er selbst keiner alten Adelsfamilie angehört – schon aus strategischen Gründen nur an den europäischen Kaiserhöfen.

Die Auswahl unter den Kaisertöchtern ist freilich nicht allzu groß. Da die russische Großfürstin Anna ihm eine Absage erteilt, wird er am Wiener Hof vorstellig und bittet, protegiert vom österreichischen Staatskanzler Metternich, um die Hand der ältesten Tochter von Kaiser Franz I., der Erzherzogin Marie Louise.

Marie Louise ist 18 Jahre alt, groß, blond, blauäugig, sinnlich und gesund, dabei schüchtern, sanftmütig und dazu erzogen, sich zu fügen: Genau das tut sie dann für den Rest ihres Lebens. Zunächst allerdings hofft sie, dass sie ungeschoren davonkommt, denn sie hasst den französischen Kaiser. Schließlich hat er in den vergangenen Jahren zweimal Wien bedroht und Österreich gerade zum schmählichen Frieden von Schönbrunn gezwungen. Damit hat die Donaumonarchie auf Dalmatien, Krain und Venetien verzichtet, Vorarlberg, Tirol und Westgalizien verloren sowie der antienglischen Kontinentalsperre beitreten und ein Militärbündnis mit Frankreich abschließen müssen. Letzteres wird das Habsburgerreich drei Jahre später zwingen, in den Krieg gegen Russland einzutreten – von 40 Millionen Gulden »Kriegskontributionen« an Frankreich ganz zu schweigen. Geschürt wird Marie Louises Ablehnung von ihrer Stiefmutter, der dritten Ehefrau ihres Vaters, Maria Ludovica von Modena, die mit ihrer Familie von Napoleon aus ihren italienischen Besitzungen vertrieben worden ist. Den Verlust der Heimat wird sie ihm niemals verzeihen.

Marie Louise kann sich nicht vorstellen, dass ihr Vater, dessen Lieblingstochter sie nach allgemeinem Bekunden ist und den sie ihrerseits uneingeschränkt liebt, ihr das Opfer abverlangen würde, den verhassten Franzosen zu heiraten. Und doch tut er genau das.

Allerdings wagt er es nicht, sie persönlich von seiner Entscheidung zu informieren, sondern überlässt die Mitteilung ihren Erziehern. Als Marie Louise ihn tränenüberströmt zur Rede stellt, schiebt er die Schuld auf seinen Kanzler Metternich, der sie, ohne sein Wissen, dem französischen Kaiser versprochen habe. Ähnlich feige wird sich später auch Marie Louise ihrem Sohn gegenüber verhalten. Mut gehört weder zu ihren noch ihres Vaters Tugenden.

Der Ehekontrakt wird am 7. Februar 1810 unterzeichnet. Der österreichische Kaiser verpflichtet sich darin zu einer Mitgift von 200 000 Gulden und sagt zu, Marie Louise Geschenke und Juwelen im Wert von weiteren 200 000 Gulden mitzugeben. Darüber hinaus stellt er 400 000 Gulden für ihre Aussteuer bereit. Im Gegenzug verspricht Napoleon, seiner Braut bei ihrer Ankunft in Frankreich Geschenke im Wert von 600 000 Francs zu überreichen. Außerdem lässt er für sie eine Ausstattung für fünf Millionen Francs anfertigen – vieles davon in seiner Lieblingsfarbe Grün, die prompt zur Modefarbe in Paris und Wien wird.

Die Brautgaben beeindrucken Marie Louise nicht besonders. Der Sekretär Napoleons, Claude-François Ménéval, berichtet in seinen Memoiren, Marie Louise habe ihm vielmehr gesagt, dass sie sich »wie ein dem Minotaurus geweihtes Opfer« vorgekommen sei.

Die Hochzeit wird, in Abwesenheit Napoleons, in Wien gefeiert. Danach reist Marie Louise beklommenen Herzens ihrem Ehemann mit einem Gefolge von 300 Personen in 85 Kutschen nach Frankreich entgegen. Napoleon ist hochzufrieden: Er hat mit Marie Louise nicht nur eine junge Frau aus einer überaus fruchtbaren Familie an sich gebunden, sondern auch eine der mächtigsten Dynastien Europas und glaubt auf diese Weise im österreichischen Kaiser einen künftigen Bundesgenossen gewonnen zu haben. Auch Staatskanzler Metternich steht der Verbindung positiv gegenüber: »In seiner Vermählung mit der Erzherzogin«, schreibt er in einem Memorandum an den österreichischen Kaiser, »liegt eine Garantie für Österreich, welche durch kein Ereignis ersetzt werden konnte.« Dennoch bleibt er staatspolitisch skeptisch: »Man würde sich aber nicht irren, wenn man dieser so glücklichen Verbindung eine Gewalt beilegt, welche sich auf alle Pläne Napoleons erstreckte […]. Die Tendenz dieses Monarchen nach Alleinherrschaft liegt in seiner Natur.« Diese Einschätzung wird seine Haltung gegenüber Napoleon kennzeichnen, solange dieser lebt.

Das frisch verheiratete kaiserliche Ehepaar trifft sich in Napoleons Schloss in Compiègne bei Paris – und ist, nachdem man sich ein paar Tage und Nächte lang kennengelernt hat, voneinander entzückt. »Ich finde, dass er sehr gewinnt, wenn man ihn näher kennt«, berichtet Marie Louise ihrem Vater. Tatsächlich gibt sich der 41-jährige, eheerfahrene Bräutigam, der 22 Jahre älter als seine junge Frau ist, alle erdenkliche Mühe, ihr das Leben so angenehm wie möglich zu machen:

»Der Kaiser«, notiert Metternich, »lässt sie nicht zwei Stunden des Tages allein. Er sorgt für alles und jedes. Täglich bringt er ihr herrliche Geschenke und greift in alle Einzelheiten ihres Lebens ein. Sein Verhalten ist gleicherweise das eines besorgten Vaters wie eines verliebten Gatten. Das sind die Worte der Kaiserin.«

Dass jetzt Napoleon, wie es zuvor der Vater getan hat, in ihr Leben eingreift, lässt diese nunmehr gerne zu. Napoleon ist ihre heiter-gelassene Anpassungsbereitschaft nur recht. »Versichern Sie dem Kaiser«, schreibt er an Kanzler Metternich, »dass seine Tochter das kostbarste Geschenk ist, das er mir machen konnte. Er hat mich darüber nicht getäuscht. Je mehr ich sie kennenlerne, desto mehr finde ich sie vollkommen und geschaffen für mein Glück.«

Für das vollkommene Glück ist nur noch eine einzige Steigerung denkbar: die Geburt eines Thronfolgers. Zwar hat Napoleon mit seiner früheren Geliebten Eléonore Denuelle de la Plaigne einen vierjährigen Sohn, und bei seiner letzten Favoritin, der polnischen Gräfin Marie Walewska, steht ebenfalls eine Niederkunft bevor – aber einen Bastard auf dem Thron, dessen ist er sich sicher, würde das französische Volk niemals akzeptieren. Mitte August 1810 steht es endlich fest: Die Kaiserin ist schwanger. Marie Louise schickt umgehend einen Kurier an den Wiener Hof: »Dieser Brief, liebster Papa«, berichtet sie an ihren Vater, »soll Ihnen meine Schwangerschaft melden. Ich benutze diese Gelegenheit, um Sie um Ihren Segen für Ihren Enkel oder Ihre Enkelin zu bitten. Meine Freude können Sie sich vorstellen […].«

Napoleon jubelt. Bis zur Geburt beschäftigt ihn fast nichts anderes als der Gedanke an seinen Sohn, dem er den Titel »König von Rom« verleihen will.

Dass es ein Junge und kein Mädchen werden wird, steht für ihn zweifelsfrei fest: »Man ist […] davon überzeugt, dass es einer ist«, schreibt Marie Louise nach Wien, »und ich befürchte, dass, wenn eine arme Prinzessin auf die Welt kommt, sie recht ungehalten wird aufgenommen werden […].«

Immerhin bestimmt Napoleon für den Fall, dass das Kind eine Tochter wird, auch für sie einen Titel: Er will sie zur »Fürstin von Venedig« machen. Sodann beruft er eine Regierungskommission, die die Ausstattung des künftigen Königs zu besorgen hat: 42 Dutzend Windeln, zwölf Dutzend Häubchen, 20 Dutzend Jäckchen, zwölf Dutzend Taschentücher, 50 Bettunterlagen, 14 Tragekleider aus rosa und blauem Satin, besetzt mit Spitzen. Es wird eine Wiege aus geschnitztem Ulmenholz angeschafft und mit grüner Seide ausgeschlagen und der Hofstaat für das Kind ausgewählt. Als Erzieherin wird die 46-jährige Gräfin Montesquiou, Ehefrau eines kaiserlichen Kammerherrn, ausgesucht. Ihr unterstehen zwei Untergouvernanten. Dazu kommen drei »erste« Frauen, drei »Wiegefrauen«, zwei Garderobenfrauen und zwei Garderobenmägde sowie der erste Stallmeister, zwei Unterstallmeister, ein Geheimsekretär, ein Sekretär, zwei Türsteher, zwei Garderobendiener, vier Kammerdiener, ein Haushofmeister, ein Truchsess, zwei Ärzte, zwei Kinderärzte, ein Impfarzt und eine Amme, eine 24-jährige Weinhändlersgattin aus Chaillot. Alles in allem umfasst der Haushalt des kaiserlichen Säuglings 34 Personen. Dieser verfügt aber nicht nur über jede Menge Personal, sondern auch über ein eigenes Appartement in den Tuilerien, der Pariser Residenz seiner Eltern, bestehend aus einem grün tapezierten Schlafzimmer, einem Wohnzimmer, einem Speisezimmer, einem Arbeitskabinett und einer Garderobe.

Nicht genug damit, trägt sich der werdende Vater auch mit dem Plan, für seinen ungeborenen Sohn ein Schloss mit einer 500 Meter langen Vorderfront – größer als Versailles – bauen zu lassen, und beauftragt den Architekten Pierre-François-Léonard Fontaine mit den Plänen.

»Von der glücklichen Fortsetzung Deiner Schwangerschaft erwarte ich mit Ungeduld Nachrichten«, schreibt unterdessen Kaiser Franz an seine Tochter Marie Louise, »schone Dich nur recht […].« Und: »Was Deine Gesundheit anbelangt, so rekommendire ich mäßige Bewegung bis zur Entbindung und dann Schonung, besonders die ersten 9 Tage. Du weißt, ich rede aus Erfahrung.« Das ist leider nur allzu wahr: Franz’ erste Frau, Elisabeth von Württemberg, war bei der Niederkunft des ersten Kindes gestorben, die zweite nach zwölf Kindern, von denen sechs das Säuglingsalter überlebten, durch eine Frühgeburt. Der Kaiser war untröstlich gewesen und sogar ihrem Begräbnis ferngeblieben.

Am 19. März 1811 setzen bei Marie Louise die Wehen ein. Die Geburt ist lang und kompliziert, weil das Kind mit den Füßen voran im Geburtskanal liegt.

Die Kaiserin fürchtet, dass im Ernstfall nicht sie, sondern das Kind gerettet werden würde. Beruhigt hört sie schließlich, wie Napoleon die Ärzte anweist, dass in jedem Fall ihr Leben zu retten sei.

Er selbst ist, schweißgebadet, die ganze Zeit bei der Geburt zugegen, ausgenommen in jenen Phasen, in denen ihm übel wird und er aus dem Zimmer stürzt.

Am Morgen des 20. März sagt man ihm, dass ein Sohn geboren worden sei. Er eilt zum Bett seiner Frau und bedeckt sie mit Küssen, während die Ärzte das Kind versorgen und die Gräfin Montesquiou es in vorgewärmte Tücher hüllt. Napoelon reißt ihr den Sohn aus den Händen, hält ihn hoch und ruft, außer sich vor Glück: »Das ist der König von Rom!« Nun, da die Anspannung vorüber ist, zeigt sich der große Feldherr ähnlich erschöpft wie die Mutter.

Schon seit vielen Stunden hat sich eine neugierige Menschenmenge vor den Tuilerien versammelt. Sie wartet auf die Salutschüsse, die die Geburt verkünden: 22 Schüsse würde es für eine Prinzessin, 101 für einen Prinzen geben. Viele der Schaulustigen beten leise. Endlich fallen die ersten Schüsse. Die Menschen zählen aufgeregt mit.

Mit dem 23. Schuss verwandelt sich die Stille plötzlich in jubelndes Geschrei: Ein Sohn ist geboren, das Kaiserreich gesichert, das Schicksal der Bourbonen, die noch immer an ihren Thronansprüchen festhalten, besiegelt.

Auf die 78 Salven, die folgen, achtet so gut wie niemand mehr.

Marie Louise ist selig: »Ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich eine so große Freude fühlen werde können«, erklärt sie im April ihrem Vater. Begeistert berichtet sie ihm nicht nur von dem Neugeborenen, sondern auch von Napoleon: »Wenn es aber möglich ist, so ist seit dem Augenblick der Geburt meines Sohnes meine zärtliche Liebe gegen meinen Gemahl noch vergrößert worden, auch werden mir unvergesslich sein die Beweise von Anhänglichkeit, welche er mir die ganze Zeit hindurch gab und welche mich noch jetzt zu Tränen rühren […].«

Napoleon ist in der Tat überglücklich. Er liebt seinen Sohn vom ersten Augenblick an abgöttisch mit der Unmittelbarkeit seiner südländischen Herkunft und einem unverstellten Gefühl, das von keiner höfischen Erziehung eingeschränkt ist. »Der Kaiser gibt sich wirklich kindisch mit ihm, er will ihm auch schon zu essen geben, was ihm aber übel anschlägt«, notiert die Mutter.

An dieser Liebe zu seinem Sohn ändert sich auch später nichts – auch wenn er nur wenige Jahre mit ihm verbringen wird.

Er ist liebevoll und geduldig mit ihm, erlaubt, dass er jederzeit von seiner Mutter in sein Arbeitszimmer gebracht wird – das zu betreten allen anderen verboten ist –, und spielt dort, als er ein bisschen älter ist, stundenlang mit ihm auf dem Teppich. Seine Erziehung ist nicht sehr konsequent, sondern überaus nachgiebig: Der König von Rom wickelt seinen Vater schon bald um den Finger. Eine Fähigkeit, die er früh erlernt und sein Leben lang, auch anderen gegenüber, erfolgreich anwenden wird.

Mag es auch anders aussehen – die familiäre Idylle hindert den Kaiser der Franzosen durchaus nicht daran, weiter an seinen politischen Plänen zu arbeiten. Im Frühjahr 1812, knapp ein Jahr nach der Geburt seines Sohnes, ist klar, dass er gegen Russland ins Feld ziehen wird. Anlass ist, dass Russland sich weigert, die gegen England verhängte Kontinentalsperre einzuhalten.

Die übrigen europäischen Staaten beobachten die Entwicklung mit Sorge: »Ich hege kaum mehr die Hoffnung, dass der Ausbruch des Krieges zu vermeiden sein dürfte«, hat der scharfsichtige Metternich den österreichischen Kaiser noch im März gewarnt. Dabei setzt Napoleon darauf, dass sein Schwiegervater ihn bei seinem Vorhaben mit einem nicht geringen Truppenkontingent unterstützen wird. Der Kaiser selbst ist sogar dafür. Aber der Hof ist dagegen. Deshalb einigt man sich auf einen Kompromiss: Österreich stellt ein kleines Heer von 30 000 Mann. Napoleon ist enttäuscht. Zum ersten Mal wird ihm klar, was er in der Folge noch öfter erfahren wird, nämlich dass er durch die Heirat mit Marie Louise in Franz I. zwar einen besorgten Schwiegervater, aber keineswegs einen begeisterten Verbündeten für seine Pläne gewonnen hat.

Am 9. Mai 1812 bricht Napoleon von Paris nach Dresden, Ende Mai von Dresden nach Russland auf. Ohne allzu großen Widerstand gelangt er Mitte September bis nach Moskau. Kurz zuvor hat ihm Marie Louise ein Gemälde seines Sohnes geschickt, das ihn, mit Zepter und Reichsapfel spielend, in einer Wiege zeigt. Napoleon lässt es vor seinem Zelt aufbauen, damit alle Soldaten es ansehen können.

Der Einmarsch in die Hauptstadt des Russischen Reiches gestaltet sich alles andere als triumphal: Die Franzosen ziehen in eine brennende Stadt ein, die die Russen vermutlich selbst angezündet haben. Ebenso demoralisierend ist die Tatsache, dass Napoleon inzwischen einen großen Teil seiner Armee durch Krankheit, Desertion, Gefangennahme oder Tod auf dem Schlachtfeld verloren hat. Fünf Wochen lang hält er Moskau besetzt, während seine Soldaten, die von jedem Nachschub abgeschnitten sind, plündernd in die verbliebenen Häuser eindringen und über die Einwohner herfallen. Schließlich zieht er sich aus Moskau zurück. Es beginnt ein schrecklicher, demütigender Rückzug bei Schnee und eisiger Kälte, bei dem viele seiner Soldaten frierend und hungernd zugrunde gehen. Er selbst fährt am 5. Dezember 1812 im Schlitten nach Paris zurück.

Der Russlandfeldzug ist verloren. Aber der Krieg ist damit nicht zu Ende. Die russische Armee setzt Napaoleon nach.

Ein paar Wochen verbringt er bei seiner Familie in Paris, glücklich, Marie Louise und seinen Sohn wiederzusehen. Der kleine König von Rom ist mittlerweile knapp zwei Jahre alt und muss auf Verlangen des Vaters die ersten Audienzen geben. Dabei knien die staatlichen Würdenträger in ihren grünen Uniformen vor dem Prinzen und küssen ihm die Hand, während es ihn nur drängt, möglichst schnell zu seinen Spielsachen zurückzukehren. Begeistert ist er dagegen von allem Militärischen:

Er will Soldat werden wie sein Vater, von dem alle Menschen, die er kennt, mit tiefer Bewunderung und äußerstem Respekt sprechen.

Im Frühjahr 1813 beginnt Napoleon, ein neues Heer zusammenzustellen. Diesmal weigert sich Österreich, ihm mit Truppen zu helfen. Nachdem die Russen Berlin, Hamburg und Dresden besetzt haben, erklärt Preußen im März 1813 Frankreich den Krieg. Vier Wochen später verlässt Napoleon das Schloss in St. Cloud, wo er Marie Louise und seinen Sohn zurücklässt.

Anfang August unternimmt Metternich in Prag einen letzten Versuch, den französischen Kaiser auf den Verzicht einer Reihe von Gebieten zu bewegen, die er in vergangenen Schlachten erobert hat. Dafür würden die Alliierten – Russland und Preußen – von einem Krieg gegen ihn Abstand nehmen. Aber Napoleon weigert sich. Noch einmal appelliert er an die verwandtschaftlichen Gefühle des österreichischen Kaisers. Vergeblich: »Was immer das Schicksal seiner Tochter sein wird, der Kaiser ist in erster Linie Monarch, und das Interesse seiner Völker wird bei seinen Entschlüssen immer an erster Stelle stehen«, belehrt Metternich den Franzosen ungerührt.

Ähnlich ungerührt stellt auch Napoleon seine politischen Interessen über das Geschick von Frau und Sohn, auch wenn er seine eigentlichen Ziele gegenüber Metternich hinter hochtrabenden Floskeln verbirgt: »Indem ich eine Erzherzogin heiratete, wollte ich das Neue mit dem Alten verschmelzen, die mittelalterlichen Vorurteile mit den Errungenschaften meines Jahrhunderts verquicken. Ich habe mich getäuscht […].« Was ihn jedoch nicht von seinem Vorhaben abbringt:

»Es kann mich meinen Thron kosten, aber ich werde die Welt unter seinen Trümmern begraben.«

Ende Juli 1813 kommen die Alliierten zu einer letzten Konferenz in Prag zusammen, um über Krieg und Frieden zu beraten. Am 10. August unterzeichnet Metternich den Beitritt Österreichs zur russisch-preußischen Allianz, einen Tag später erklärt Österreich Frankreich den Krieg. Eine Armee aus russischen, preußischen und österreichischen Soldaten setzt sich nach Böhmen in Bewegung. Metternich graut vor der Zukunft: »Ich erwarte, nichts mehr zu hören als Kanonen und nichts anderes zu sehen als Gefallene und Sterbende.«

Im Oktober erringen die Alliierten bei Leipzig einen für Napoleon verheerenden Sieg. Während dieser zu Frau und Kind nach St. Cloud zurückeilt, fallen die Truppen, die er in Deutschland zurückgelassen hat, nacheinander seinen Feinden in die Hände. Er befiehlt, ein Ersatzheer auszuheben: Mangels anderer Einsatzkräfte besteht es vorwiegend aus sehr jungen und sehr alten Soldaten. Am 25. Januar 1814 verabschiedet er sich von seiner Familie, um erneut in den Krieg zu ziehen. Was er nicht ahnt: Es ist ein Abschied für immer. Er wird weder Marie Louise noch seinen Sohn jemals wiedersehen.

Bis dahin hat der kleine König von Rom seinen Vater zwar immer nur in Intervallen, aber nichtsdestoweniger intensiv und liebevoll erlebt und ist nach Kräften bemüht, den Abwesenden nachzuahmen. Und während Napoleon den Vormarsch der Alliierten, die von allen Seiten nach Frankreich drängen, zu stoppen sucht, spielt sein Sohn unbekümmert Krieg im Palast. Er reitet, wie Marie Louise an Napoleon schreibt, »Kavallerieangriffe auf seinem Pferd aus Pappe« und »nahm viele Kosaken gefangen«.

Noch einmal bieten die gegnerischen Verbündeten dem französischen Kaiser einen Waffenstillstand an. Die Bedingung: Napoleon soll Frankreichs Grenzen von 1792 akzeptieren und die seither eroberten Gebiete zurückgeben. In Verkennung seiner Lage lehnt der Kaiser ab. Am 29. März 1814 beschließt der französische Regentschaftsrat auf eine briefliche Order Napoleons hin, dass die Kaiserin und der König von Rom, die bisher in Paris ausgeharrt haben, die Stadt verlassen sollen, um sich in Sicherheit zu bringen. Marie Louise fügt sich, nur der kleine König will nicht gehen, sondern auf die Rückkehr des Vaters warten. Man muss ihn gewaltsam forttragen und in eine der vielen Kutschen setzen, die Mutter und Sohn samt Kronschatz, Hofstaat und Gepäck nach Schloss Rambouillet, 50 Kilometer südwestlich von Paris, bringen. Napoleon selbst befindet sich in dieser Zeit in Fontainebleau, nur 65 Kilometer südlich der Hauptstadt, also gar nicht so weit entfernt. Marie Louise hat wohl erwogen, ihn dort aufzusuchen, doch erscheint die Situation bereits zu unsicher.

Zwei Tage nach dem Einzug der Alliierten in Paris setzt der französische Senat Napoleon ab und die Bourbonen wieder ein. Der Kaiser erklärt sich bereit abzudanken und ins Exil auf die Insel Elba zu gehen.

In der Nacht vom 12. auf den 13. April schreibt er einen Abschiedsbrief an seine Frau: »Adieu, meine süße Louise, Du bist mir das Liebste auf der Welt. Mein Unglück berührt mich nur, weil es Dir Kummer bereitet. Dein Leben lang wirst Du den zärtlichsten aller Gatten lieben. Gib Deinem Sohn einen Kuss. Adieu, meine Louise. Ganz der Deine – Napoleon.« Wenig später unternimmt er einen Selbstmordversuch mit dem Gift, das er stets bei sich zu tragen pflegt. Es verursacht ihm stundenlange furchtbare Krämpfe, aber es verfehlt seine tödliche Wirkung. Eine Woche später reist Napoleon aus Fontainebleau ab, am 29. April setzt er nach Elba über.

Er geht davon aus, dass Frau und Sohn ihm nachfolgen werden, so wie es ihm Marie Louise in ihren Briefen auch wortreich versichert. Das aber ist nicht im Sinne des österreichischen Hofes: Eine wiedervereinte kaiserliche Familie könnte nur allzu leicht von Napoleons Anhängern instrumentalisiert, der kleine Napoleon womöglich als Faustpfand entführt werden und Österreich in den Verdacht seiner Verbündeten geraten, die napoleonische Sache zu unterstützen. Derlei Schwierigkeiten will man sich in Wien nicht aussetzen. Natürlich informiert man die Kaiserin nicht über die wahren Beweggründe – sie würde sich womöglich auf die Seite ihres Gatten schlagen. Kaiser Franz und Metternich setzen daher auf Zeit und stellen in Aussicht, ihr das Herzogtum Parma zu übertragen. Eine stete österreichische Präsenz im immer unruhigen Oberitalien kann auch dem Hof nur recht sein. Allerdings müssen die europäischen Bündnispartner zustimmen – und das kann dauern.

Marie Louise, vom kaiserlichen Vater vertröstet, vertröstet ihrerseits Napoleon, der ihre Abreise nach Elba erbittet, erfleht und schließlich befiehlt – vergeblich.

Die Erzherzogin, wie sie nun wieder heißt, begibt sich unterdessen nach Schloss Schönbrunn bei Wien zurück in die Obhut ihres Vaters. »Dein Sohn umarmt Dich«, schreibt sie ihrem Mann auf die Mittelmeerinsel, »er erntet hier überall stürmische Bewunderung, man findet ihn prächtig. Er macht wirklich erstaunliche Bemerkungen für sein Alter, das lässt mich um ihn zittern, man sagt ja, dass die Kinder, die so frühreif sind, nicht lange leben werden. Gott gebe, dass ich nicht auch noch diesem Unglück ausgesetzt werden soll.«

Marie Louise reist von Schönbrunn aus für die Sommermonate zur Kur nach Aix-les-Bains und lässt ihren Sohn in der Obhut des Personals. Zwar ist der kaiserliche Großvater ganz vernarrt in seinen Enkel und speist fast täglich mit ihm zu Mittag, doch ist er natürlich kein Ersatz für die geliebte Mutter. Nach der Rückkehr aus Aix-les-Bains fährt diese, wiederum ohne den kleinen Sohn, nach Parma, um die Güter zu besichtigen, die ihr zugewiesen werden sollen. Man gibt ihr als Gesellschafter den deutschen Grafen Adam Albert von Neipperg mit, einen sympathischen und tüchtigen Feldmarschall der österreichischen Armee, der in Kriegsgefechten ein Auge verloren hat und mit seiner Augenklappe ziemlich verwegen aussieht. In Wirklichkeit ist Neipperg allerdings weit mehr als ein Gesellschafter:

Er soll im Auftrag des Wiener Hofs Marie Louise bewachen, ihre Kontakte zu Napoleon kontrollieren und dafür sorgen, dass sie nicht etwa seinem Drängen nachgeben und ihm nach Elba folgen wird.

Man hätte keinen besseren Spitzel finden können. Auf der Rückreise wird Neipperg Marie Louises Liebhaber und ist daher bestens über ihre ehelichen Pläne informiert: Sie hat vorerst keine mehr. Dem Hof und dem kleinen Prinzen wird ihre Beziehung zu Neipperg natürlich verschwiegen.

Entsprechend erschrocken reagiert Marie Louise Ende Februar 1815, als sie erfährt, dass Napoleon von Elba geflohen und auf dem Weg nach Paris ist. Vier Wochen später wendet er sich an Kaiser Franz und erbittet die Rückführung seiner Familie. Aber Österreich lässt von seinem Pfand nicht mehr ab, sondern verstärkt stattdessen die Bewachung der Erzherzogin. Vor allem der kleine Prinz ist in Gefahr, von Napoleons Anhängern entführt zu werden. Vorsorglich schickt Baron Hager, der Polizeipräsident von Wien, eine Beschreibung des Jungen an alle Landesgouverneure – für den Fall, dass er gekidnappt würde: »Derselbe ist 2 ½ Schuhe [79 cm] hoch und etwas untersetzt. Er hat ein sehr glattes, schön weiß und rot gefärbtes Gesicht, volle Backen, etwas tief liegende Augen und eine kleine, aufgestülpte Nase mit weiten Nasenlöchern, einen kleinen Mund mit ein wenig aufgeworfenen Lippen, in deren Mitte ein Grübchen befindlich, sehr weiße Zähne, lange, lichtblonde Haare, welche am Scheitel geteilt sind und ringsherum in starken Locken bis an die Schultern herabhängen. […] Der Prinz spricht heftig und deutet immer mit den Händen herum. Sein Betragen ist sehr lebhaft.«

Zu seiner Sicherheit muss der Junge aus dem Schönbrunner Schloss in die Wiener Hofburg umziehen. Da man den französischen Höflingen, die ihn nach Wien begleitet haben, nicht mehr traut, werden sie entlassen und nach Frankreich zurückgeschickt. Am traurigsten für das Kind ist der Abschied von seiner Gouvernante, der Gräfin Montesquiou, die seit seiner Geburt für ihn gesorgt und ihn so zärtlich geliebt hat wie er sie.

Anfang Mai macht sich das österreichische Heer wieder auf nach Frankreich, um Napoleon aufzuhalten. Metternich legt dem Exkaiser nahe abzudanken und sich unter den Schutz des österreichischen Kaisers zu stellen mit der Aussicht, dass Marie Louise nach Paris zurückkommen und die Regentschaft für ihren Sohn übernehmen würde, bis dieser volljährig wäre. Es müsse aber, so Metternich, »geschehen, bevor der erste Schuss gefallen sei«.

So entschieden, wie Napoleon ein halbes Jahr zuvor alle Vorschläge zu einem Waffenstillstand abgelehnt hat, weist er auch jetzt Metternichs Angebot zurück.

Er lässt den österreichischen Kanzler wissen, dass er erst verhandeln wolle, »wenn der letzte Schuss gefallen« sei. Der fällt am 18. Juni 1815 in der Schlacht von Waterloo: Napoleon wird vernichtend geschlagen. Zum Verhandeln ist es nun zu spät. Der geniale Feldherr und frühere Kaiser der Franzosen wird von den Alliierten zum Tode verurteilt, eine Strafe, die auf Betreiben von Kaiser Franz in lebenslange Verbannung verwandelt wird.

Als Exil wählt man Sankt Helena, eine karge Insel auf der Höhe des heutigen Angola, knapp 2000 Kilometer westlich der afrikanischen Küste im Atlantischen Ozean.

Etwa zur gleichen Zeit bricht Marie Louise in Begleitung des Grafen Neipperg endgültig nach Parma auf. Sie verabschiedet sich nicht von ihrem Sohn, der aus Sicherheitsgründen in Wien bleibt, sondern reist heimlich ab. Sie verhält sich wie seinerzeit ihr Vater, als er sie darüber informieren musste, dass er Napoleons Werbung angenommen hatte: Auch sie überlässt die unangenehme Nachricht Dritten.

Die plötzliche Trennung von der Mutter ist für den Prinzen ein Schock. Seit dem Abschied von seinem Vater und von seiner Gouvernante, der Gräfin Montesquiou, ist sie die vertrauteste Person in seinem Leben gewesen, die Einzige, die ihn noch mit seiner Vergangenheit verband. Nun ist auch sie aus seinem Leben verschwunden. Zwar verspricht sie ihm in ihren Briefen immer wieder, den nächsten Sommer mit ihm zu verbringen, aber sie hält ihr Versprechen nicht, sondern kommt höchstens alle zwei Jahre nach Wien, manchmal werden es sogar drei. Es gibt einen geheimen Grund für ihr Verhalten: Sie lebt, nachdem Neippergs Ehefrau gestorben ist, mit dem Grafen zusammen, der ihr als Verwalter ihrer Güter und Oberkommandierender ihrer Truppen in Parma wertvolle Hilfe leistet, und hat zwei Kinder mit ihm. Das aber weiß Franz nicht, und sie ist wieder einmal unschlüssig, wie sie es ihm beibringen soll – schließlich ist sie ja nach wie vor mit seinem Vater verheiratet. Aus demselben Grund wagt sie auch nicht ihn zu bitten, sie in Parma zu besuchen – er hätte ja dort ihre neue Familie angetroffen. Daraus kann Franz nur schließen, dass die Mutter ihn nicht mehr liebt.

Der Kaiser, der Hof und seine Erzieher geben sich in der Zwischenzeit alle Mühe, aus dem jungen Bonaparte einen österreichischen Prinzen zu machen.

Deshalb wird er am Hof auch bald nicht mehr Napoleon, sondern mit seinem zweiten Vornamen Franz genannt. Seit der Abdankung seines Vaters ist er auch nicht mehr König von Rom, stattdessen ernennt man ihn zum Prinzen von Parma, im Jahr 1816 schließlich zum Herzog von Reichstadt. Dazu verleiht ihm der Großvater die entsprechenden Besitzungen in Böhmen.

Schwerer als die formalen wiegen für Franz die Veränderungen der gewohnten Umgebung und ihrer Strukturen, am schwersten der Verlust der Eltern. Noch immer hängt er auch an seinem Vater. Aber der ist nicht nur physisch abwesend – er verschwindet auch aus den Unterhaltungen, weil der Großvater angeordnet hat, dass nicht mehr von ihm gesprochen werden darf. Er glaubt, Franz würde ihn auf diese Weise leichter vergessen. Aber er irrt sich – Franz will den Vater durchaus nicht vergessen: Er ist und bleibt die Lichtgestalt in seinem Leben. Es wundert und irritiert ihn allerdings, dass er, wenn er nach dem Vater fragt, immer nur ausweichende Antworten bekommt.

Seinem Erzieher, Graf Moritz von Dietrichstein, bleibt nicht verborgen, dass Franz unter der allgemeinen Geheimnistuerei um seinen Vater leidet, und er bittet den Kaiser, dem Kind gegenüber offener mit diesem Thema umgehen zu dürfen. Ohnehin haben die französischen Gouvernanten, bevor sie des Wiener Hofes verwiesen wurden, immer wieder vom Glanz der vergangenen Tage erzählt. Dass sie es heimlich taten, verlieh ihren Erzählungen in den Augen des Prinzen eine umso größere Bedeutung.

Der Kaiser stimmt dem Erzieher schließlich zu. »Ich habe immer bemerkt«, informiert daraufhin Dietrichstein die Erzherzogin in Parma, »dass man ihm viel von seinem Vater erzählt und ihm aufgetragen hat, nicht darüber zu sprechen. Diese fortwährende und sichtbare Zurückhaltung ist ein Martyrium für einen so frühreifen Geist. Seine Majestät der Kaiser, alle Gefahren für die Situation erkennend, überdies die Ansicht teilend, dass wir durch Schweigen oder zu sehr ausweichende Antworten das Vertrauen des Kleinen in kurzer Zeit uns verscherzen würden, hat uns ermächtigt, ihm allmählich die Stellung des Vaters und die seine bekannt zu machen.«

So kehrt der Vater allmählich wieder in die Welt seines Sohnes zurück, wiewohl er nicht einmal mit ihm korrespondieren kann. Umso inständiger hofft er, ihn eines Tages wiederzusehen

– eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen wird. Schmerzhafter, zumindest im Augenblick, ist für den Fünfjährigen die Abwesenheit der Mutter. Dass er ihr schreiben kann, tröstet ihn nur wenig. Nach ihrer Abreise schickt er ihr eine Locke seines Haares: »Es sind nur vier Wochen, dass ich von Euch, meine liebe Mutter, getrennt bin«, schreibt er dazu, »es ist ganz schön traurig. Ich dachte, dass diese kleine Erinnerung, meine Haare, Euch Freude machen würden, ich bitte Euch, sie annehmen zu wollen […] ich bete für Sie und meinen guten Vater jeden Tag und ich verspreche Euch, sehr brav zu sein […].« Und ein anderes Mal: »Ich denke immer an Sie, liebe Mutter, kommen Sie nur bald zu Ihrem Franz.«

Die Briefe geben Einblick in die Seele eines empfindsamen, gefühlvollen, unglücklichen Kindes. Allerdings offenbart Franz diese Seite seines Wesens nur seiner Mutter. Seinen Erziehern am Wiener Hof wird es, auch wenn sie sich noch so sehr bemühen, nie gelingen, ihm wirklich nahezukommen und sein Vertrauen zu gewinnen. Da sie keine Erklärung dafür finden, beschreiben sie Franz in ihren Berichten immer wieder als »kalt« und »indolent«.

Er dürfte weder das eine noch das andere gewesen sein. Vielmehr scheint ihn das Ausmaß dessen, was er verkraften muss, zu überfordern: Es ist anzunehmen, dass er sich, all seiner Bezugspersonen beraubt, nach diesen Erfahrungen unbewusst schützen will, indem er sich misstrauisch, abweisend und scheinbar gleichgültig verhält.

Dass er in Wien in äußerer Sicherheit lebt, ändert nichts daran, dass er im Inneren tief verunsichert und orientierungslos ist.

Noch im Jahr 1832 äußert sich die Erzherzogin und spätere Kaiserinmutter Sophie, die ein herzliches Verhältnis zu dem damals 21-jährigen Prinzen hat, gegenüber seinem Erzieher, dem Rittmeister Johann von Moll, »es sei so schwer, ihm Zutrauen einzuflößen, er fasse es zu niemandem«, worauf der Rittmeister ihr antwortet, »man müsse bei ihm nicht davon ausgehen, sein Vertrauen zu erwerben, man müsse es kommen lassen, und selbst dann sei man nicht immer sicher, ob man nicht angeführt werde«, wie er in seinen Memoiren berichtet.

Dazu kommt, dass Franz dank seines umwerfenden Charmes zeitlebens verwöhnt wird. Weder von den Eltern noch von den Großeltern oder den Gouvernanten hat er gelernt, auch Unangenehmes zu akzeptieren oder Unbequemlichkeiten zu ertragen. Man bemitleidet und entschuldigt den heimatlosen Prinzen ob seines Schicksals – und gibt ihm nach. Kurzum: Er lernt es nicht, mit Frustrationen umgehen. Wenn sie dennoch drohen, weicht er ihnen aus. Das zeigt sich besonders drastisch im Schulunterricht, dem er sich schlicht verweigert.

Er sträubt sich mit Lügen, Tränen, Tobsuchtsanfällen, Beleidigungen oder der Drohung, dass die Truppen des Großvaters die Erzieher gefangen nehmen werden.

Besonders zu schaffen macht seinen Betreuern die Tatsache, dass sich der Prinz gänzlich unempfindlich gegenüber Strafen zeigt. Wie über fast alles im Leben geht er darüber mit einer Leichtigkeit hinweg, die alle erstaunt. Dabei grollt er seinen Erziehern weder noch ist er nachtragend, »sondern kommt«, so Dietrichstein, »nach wenigen Minuten zu jenem, der ihn ermahnte, umfasst ihn augenblicklich oder kehrt zu seinem Spiel zurück« – als ob nichts gewesen wäre.

Immerhin gibt es zumindest ein Fach, das ihn interessiert – Geschichte. Und in der Geschichte ist es speziell die Rolle, die sein Vater darin gespielt hat. Seine außerschulischen Aktivitäten sind, da sich der Prinz mit anderen Kindern nicht verträgt und sich deshalb ausschließlich in der Gesellschaft von Erwachsenen bewegt, sehr früh ungewöhnlich erwachsen. Schon mit sechs Jahren darf er bis in die Nacht an Bällen teilnehmen. »Er erschien in seinem weißen Anzug und machte allgemein größten Eindruck«, notiert der Erzieher Dietrichstein. »Er nimmt an jedem Tanz teil: Walzer, Ecossaisen, Quadrillen, Galoppaden etc. […] es war ein fortwährendes Staunen, denn ohne die Schritte zu kennen, zieht er sich glänzend aus der Affaire, ohne zu fallen, ohne eine Konfusion zu machen […]. Der Ball dauerte bis nach elf Uhr; der Prinz klagte nicht über Ermüdung oder Schlaf. Er ist ein so passionierter Tänzer, dass, als ich ihn dazu gebracht hatte, einen Kuchen zu essen, der erste Geigenton ihn bewog, darauf zu verzichten, um den Walzer nicht zu versäumen.« Der zweite Kammerball, so Dietrichstein, »war noch animierter; ebenso der Prinz. Man ermüdete nicht, ihn zu betrachten, ihn zu streicheln und jede seiner Bewegungen zu verfolgen […].«

Wie die kleinen Erzherzöge, seine Vettern, geht Franz auf die Jagd. Und wie sein Großvater gärtnert er. Dennoch verliert er immer rasch das Interesse an seinen Betätigungen: Sie scheinen im Grunde austauschbar. Das einzige Hobby, an dem er festhält, ist das Reiten. Er ist ein brillanter Reiter und betreibt diesen Sport, je älter er wird, desto exzessiver, indem er stundenlange Gewaltritte absolviert, auf denen ihm niemand zu folgen vermag. Dabei schont er weder sich noch seine Pferde.