Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Atelier

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

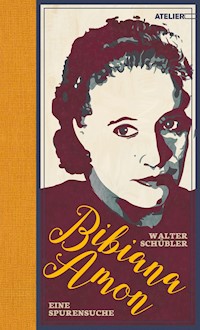

Sie war mit Anton Kuh verlobt, hat in Venedig Peter Altenberg genervt, war in Berlin Schauspielerin und hat 1939 in Paris ihren erfolgreichen Roman »Barrières« veröffentlicht. Daneben war sie gelegentlich selbst Romanfigur, etwa bei Franz Werfel, und stand Modell für Egon Schiele: Die 1892 geborene Bibiana Amon hatte ein ziemlich aufregendes Leben, und doch ist sie heute nahezu unbekannt. Walter Schübler nimmt uns mit auf eine leidenschaftliche und akribische Spurensuche nach den wenigen Zeugnissen, die von ihr geblieben sind – durch Archive, aber vor allem durch »Barrières«. Nahe an ihrem eigenen Leben erzählt sie darin u. a. von sexuellem Missbrauch in der Kindheit und dem Versuch, traditionelle Rollenklischees zu durchbrechen. So verdichten sich die bruchstückhaften biografischen Quellen zum Bild einer imponierenden Persönlichkeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

WALTER SCHÜBLER

Bibiana Amon

EINE SPURENSUCHE

INHALT

Vorwort

Spurensuche

»Barrières«

Zur Übersetzung

Making of … a Torso oder Leere Kilometer zuhauf

Editorische Notiz

Glossar

Bildnachweise

Dank

Literaturverzeichnis

Personen- und Werkregister

Anmerkungen

Biografien

»Wem kann hier, wo die Quellen oft gar fehlen, oft so verderbt und unrein sind, daß man sich aus ihnen zu schöpfen scheuen muß; hier, wo man erst hundert Widersprüche zu heben und hundert Dunkelheiten aufzuklären hat, ehe man sich nur des kahlen, trockenen Faktums vergewissern kann; hier, wo man mehr eine Geschichte der streitigen Meinungen und Erzählungen von dieser oder jener Begebenheit, als die Begebenheit selbst vortragen zu können, hoffen darf: wem kann hier auch die größte Kunst zu erzählen, zu schildern, zu beurteilen, wohl viel helfen? Er müßte sich denn kein Gewissen machen, uns seine Vermutungen für Wahrheiten zu verkaufen, und die Lücken der Zeugnisse aus seiner Erfindung zu ergänzen. Wollen Sie ihm das wohl erlauben? O weg mit diesem poetischen Geschichtschreiber! Ich mag ihn nicht lesen; Sie mögen ihn auch nicht lesen, als einen Geschichtschreiber wenigstens nicht; und wenn ihn sein Vortrag noch so lesenswürdig machte!«

Gotthold Ephraim Lessing:Briefe, die neueste Literatur betreffend, 52. Brief1

VORWORT

Liliana Amon? – Wenn überhaupt, ist sie unter ihrem Spitznamen Bibiana noch als Trabant Wiener Literatenzirkel kurz vor und nach dem Ersten Weltkrieg geläufig. Oder allenfalls als Vorbild für literarische Figuren noch vage erinnerlich. Sie stand, unverkennbar, der »Bibi« Modell, der burschikosen, ungenierten, kecken Sechzehnjährigen in Karl Tschuppiks autobiografischem Roman »Ein Sohn aus gutem Hause« (1937). Und sie wurde, davor schon, von Franz Werfel im Roman »Barbara oder Die Frömmigkeit« (1929) in der hemdsärmeligen Angelika porträtähnlich abkonterfeit.

Als Schriftstellerin ist sie jedenfalls eine Entdeckung. Ihre »Memoiren«, angeblich auf Französisch und mit einem Vorwort von André Gide, kursierten lang als Gerücht. Tatsächlich veröffentlichte sie im Frühjahr 1939 im renommierten Pariser Verlag Denoël einen umfangreichen Roman: »Barrières«.

Hier werden sie beide präsentiert, die Autorin und ihr Roman. Die Dokumente zu Bibiana Amons ersten zwei und letzten vier Lebensjahrzehnten sind spärlich – und karg. Alle von der buchhalterischen Art, in der staatliche und kirchliche Registraturen Geburt, Heirat und Tod oder, weniger dramatisch, Wohnungswechsel verzeichnen. Nur aus den späten 1910er-, frühen 1920er-Jahren sind zwei Dutzend Briefe von ihr überliefert. Insgesamt eine Handvoll verstreuter Splitter, mehr nicht. Die Versuchung, mit der Fugenmasse der »vermutlich«, »vielleicht«, »wahrscheinlich« und »wohl« diese Splitter zu einem Mosaik zusammenzupappen, ist groß. Eine solche Patzerei verbietet sich jedoch von selbst.

Ebenso verbietet’s sich, Passagen aus »Barrières« in Bibiana Amons Biografie zu interpolieren, um die Konturen der historischen Person emotional auszupolstern, wenngleich Amon den Lebensweg ihrer Hauptfigur, soweit nachprüfbar, ihrem eigenen engführt. Das chronologische Arrangement von Romansequenzen und Dokumentiertem stellt also gerade nicht darauf ab, die Differenzen zwischen den Gefühlswelten einer literarischen Figur und denen der Autorin zu planieren.* Es stellt vielmehr Fiktion und Fakten hart neben-, ja gegeneinander.

Bibiana Amon tritt nun als Autorin auf, nicht länger nur als Figur. Sie spricht, wo immer möglich, aus eigenem Recht, in ihren Briefen, mit ihrem Roman.

* Das verbietet sich bei meinem Widerwillen gegen die romanhafte Biografie, meiner Aversion gegen das Frisch-drauflos-Fabulieren der viel gerühmten angelsächsischen Biografietradition, der man im deutschsprachigen Raum ihre ach so lebendige Unbekümmertheit neidet, ohnehin. – Siehe dazu meinen Thesenanschlag »Vom Nachstellen. Zwölf Thesen wider die Biografie« (TUMULT. Vierteljahresschrift für Konsensstörung, Nr. 04/2015, S. 52–57).

SPURENSUCHE

Anna stammte aus desolaten Verhältnissen. Ihren Vater verlor sie im Alter von vier Jahren. Ihre Mutter, die der Vorsehung dafür dankte, dass sie diesen Säufer endlich los war, noch jung und attraktiv, hatte großen Erfolg bei den Männern. So hatte sie bereits einige Monate nach dem Tod ihres Gatten wieder einen Geliebten, Rudolf Bichler, einen kleinen Angestellten des großen Zichorienkaffee-Herstellers Franck2, der sich bei ihr einnistete. Er war ein äußerst nüchterner Mann, der Alkohol verabscheute und großes Gewese um seine Gesundheit machte. Er hatte flache, leuchtend rote Wangen, wie die eines Säuglings beim Aufwachen, einen gewaltigen Schnurrbart, der in seltsamem Kontrast zu seinen Wängelchen stand, und für seine einunddreißig Jahre bereits eine ordentliche Glatze. Zwar klein von Statur, hatte er seltsam große Hände und Füße und trug winters wie sommers blaue Anzüge, adrett und sauber. Am Hosenboden und an den Ellbogen jedoch glänzte der Stoff speckig. Er wohnte seit acht Jahren mit der Witwe eines Straßenbahnkondukteurs zusammen, die sich immer noch Hoffnungen machte, er werde sie eines Tages heiraten. Diesem Umstand verdankte er das gute Leben, das er bei ihr hatte. Denn er gab ziemlich wenig für das, was er von ihr bekam. Als sie von der Liaison mit Frau Lisser erfuhr, machte sie ihrem Untermieter klar, dass sie nicht vorhabe, ihn für eine andere zu mästen. Er blieb trotzdem bei ihr wohnen, aß nur nicht mehr bei ihr und verbrachte seine gesamte freie Zeit bei seiner Freundin, deren Kinder ihn zwar »Onkel« riefen, ihn aber nicht leiden konnten, denn er war zänkisch und kleinlich bis zum Gehtnichtmehr. Er sprach Hochdeutsch, und diese kleinen Österreicher machten sich deswegen gern lustig über ihn und spotteten ihm nach. So sehr er sich auch bemühte, er flößte ihnen nicht den geringsten Respekt ein. Seine pedantische Ordnungsliebe war Anlass der ständigen Streitereien zwischen ihm und Frau Lisser, die einfach schlampig war. Er berechnete die Mahlzeiten bei ihr auf den Heller genau, teilte die Kosten durch sechs und bezahlte nur seinen Anteil, obwohl er für drei aß und sich die besten Stücke sicherte. Als er zum ersten Mal bei ihr frühstückte, machten die Kinder große Augen angesichts der Faxen, die er machte, und der Mund blieb ihnen offen. Er häufte einen Mundvoll auf die Spitze seiner Gabel, schnupperte erst lang und zeremoniös daran, fixierte ihn kurz, riss dann seinen großen Mund auf und schnellte den Bissen wie ein Geschoss zwischen seine kräftigen Zähne. Er kaute so heftig, dass die Haare seines Schnurrbarts sich in alle Richtungen spreizten. Er sah unfassbar lächerlich aus. Die Lisser-Buben äfften ihn unbarmherzig nach, und wenn er nicht da war, versuchten sie, ihre Mutter gegen ihn aufzubringen. Aber sie, die Kinder nicht mochte, sie im Gegenteil als Klötze am Bein empfand, hielt zu ihrem Rudolf. Dabei litt auch sie unter seinen Schrullen. Die fürchterliche Knausrigkeit ihres Geliebten ertrug sie nur schwer, sie gab Geld gern mit vollen Händen aus. Das Gerede der Nachbarn kümmerte sie nicht. Sie war nicht auf den Mund gefallen, und niemand traute sich, mit ihr anzubinden.

Ihre Tochter mochte sie am allerwenigsten, die Kleine hatte auch am allermeisten unter den Affären ihrer Mutter zu leiden. Als sie mit Anna schwanger war, war ihre Beziehung unerträglich geworden, sodass Frau Lisser sich mit jeder Faser dagegen sträubte, diesen Spross in die Welt zu setzen. Sie hat nichts unversucht gelassen, ihn loszuwerden. Obwohl sie dabei fast gestorben wäre, war die Leibesfrucht hartnäckig am Leben geblieben. Alles, was sie damit erreichte, war eine extrem schwere Geburt. Sie hasste dieses mit Widerwillen gezeugte Wesen so abgrundtief, dass nur die Angst vor ihrem Mann sie davon abhielt, es gleich nach der Geburt zu töten. Die Vernachlässigung, mit der Frau Lisser sie aufzog, hinderte die Kleine nicht daran zu wachsen, und wie sie diesem trotzigen Lebenswillen, der ihrem Hass entgegenstand, begegnete, grenzte an Verbrechen. Beim geringsten Anlass schlug sie Anna gnadenlos und gab ihr zur Strafe nichts zu essen. Sie beging sämtliche Grausamkeiten, die eine herzlose Mutter einem hilflosen Kind nur antun kann. Ein Bruchteil hätte gereicht, um die Seele eines derart misshandelten Kindes für alle Zeit zu verdüstern, ihm alles zu rauben: Liebe, Zuneigung, mütterliche Zuwendung, diese unverzichtbaren Voraussetzungen im Lebenskampf, Zuflucht und Quelle des Trostes in schweren Stunden.

Um ihre drei Söhne, die schon älter und meistens draußen unterwegs waren, musste sie sich kaum mehr kümmern, aber die Kleine mit ihren fünf Jahren brauchte ihre Mutter noch und nahm einen Großteil ihrer Zeit in Anspruch, die sie ihrem Liebhaber hätte widmen können. Frau Lisser führte ein kleines Kurzwarengeschäft. Den ganzen Tag lang händigte sie Kunden Garn aus oder ein paar Knöpfe, kochte, besorgte in der Schlafkammer neben dem Verkaufsraum den Haushalt, schmierte Butterbrote für die unersättlichen Buben, die ständig hungrig von der Straße hereinkamen, oder flickte deren zerrissene Hosen. Das Geschäft wurde durch einen hohen Kasten zweigeteilt, im hinteren Bereich war die Küche untergebracht. Die war sehr dunkel, weil sie nur vom Geschäft her Licht hatte, gerade so viel, wie zwischen Kasten und Decke dringen konnte. Ein kleiner Ofen, der auf vier dünnen Beinen stand – ständige Gefahr für die kleinen Rabauken –, ein Tisch, der fast die Hälfte des Raums einnahm, ein altes, mit Wachstuch bezogenes Sofa, aus dem Werg hervorquoll, ein paar Schemel und einige Regale komplettierten die Einrichtung. Zwischen Wand und Kasten war ein schäbiger grüner Trennvorhang gespannt, voller von fettigen Kinderhänden hinterlassenen Flecken.

Wer auch immer das Geschäft betrat, wurde von Frau Lisser mit einer der zwei Begrüßungen empfangen, die sie auf Lager hatte. War es eine Frau, sagte sie: »Na, Frau Nachbar, womit kann ich dienen?« War es ein Mann, sagte sie: »Na, Herr Nachbar, was darf es sein?« Für sie waren alle Nachbarn, auch wenn sie zum ersten Mal ins Geschäft und weiß Gott woher kamen. Diese Begrüßungen wurden in ihrem Kundenkreis sprichwörtlich. Sobald die Ladenglocke läutete, kam sie aus dem hinteren Zimmer, immer dieselbe freundliche Miene aufgesetzt, ganz gleich, ob sie gerade einem der Buben den Hintern versohlt oder sich über irgendetwas grün und blau geärgert hatte. Die Kinder durften nicht mucken, wenn Kundschaft im Laden war, kreischten aber aus vollem Hals los, sobald sie weg war.

Onkel Rudolf, der bereits um fünf Uhr aus dem Büro zurück war, übermittelte den Lieferanten per Brief in Schönschrift Bestellungen für Knöpfe, Zwirn oder andere Artikel, die ausverkauft waren, und verabsäumte es nie, diese Meisterwerke seiner kommerziellen Beredsamkeit laut vorzulesen. – »Ich kriege dafür keinen Heller Rabatt, ich muss für die Knöpfe genauso viel zahlen wie bisher«, murrte Frau Lisser. Verständnislos sah er sie kurz mit großen Augen an, bevor sein Blick gen Himmel ging, der Zeuge von so viel Unverstand sein sollte, dann leckte er, die Augen geschlossen, energisch den gummierten Rand des Umschlags ab, steckte ihn – eine alte Gewohnheit von ihm – unter seinen Hintern und blieb eine Weile darauf sitzen. Wenn jemand kam, um eine offene Rechnung einzutreiben, verfiel Frau Lisser in einen Veitstanz – und erst das Gefuchtel ihres Rudolf! Mit der Miene eines Mannes, der über unermessliche Reichtümer gebot, überprüfte er diese lächerlichen Beträge, zählte zusammen, schüttelte den Kopf, als könne er’s nicht glauben, holte sein Kassenbuch hervor, verglich. Natürlich stimmten einige Zahlen nicht – strenger Seitenblick auf seine Geliebte –, und nachdem er die Freuden seines hohen Amts bis zum Letzten ausgekostet hatte, willigte er schließlich ein, die Rechnung zu bezahlen – mit ihrem Geld, versteht sich.

Um nichts in der Welt hätte er es über sich gebracht, ein paar Heller aus seiner Tasche vorzuschießen, ohne dieses Darlehen fein säuberlich auf einem Blatt Papier zu notieren, das er seiner Schuldnerin mehrmals am Tag unter die Nase hielt. Er hatte sie gezwungen, »der lieben Ordnung halber«, wie er es nannte, ein Kassenbuch zu führen. Allerdings vergaß sie, abgelenkt durch hunderterlei Dinge, die meiste Zeit, ihre läppischen Einnahmen aufzuschreiben. Er durchwühlte die Bestände und machte sich überall wichtig, bis sie schließlich ob seiner Pedanterie vor Verzweiflung außer sich war. Eifrig zählte er die Knöpfe, machte »Ts, ts, ts«, wenn er einen Knopf entdeckte, der sich nicht in der richtigen Schachtel befand, maß nach, wie viel Borte auf einer Rolle war, und schrieb die genaue Länge auf einen Anhänger, kurz, er war glücklich, seine Krämerseele auf diese wunderliche Weise auszuleben. Er fand an allem, was sie tat, etwas auszusetzen, nahm sie über Dinge, die sie längst vergessen hatte, ins Verhör, bis ihr der Kragen platzte und sie ihn anschrie. Wenn ihm was nicht passe, solle er sich zum Teufel scheren, was müsse er auch überall seine Nase hineinstecken!? Soll er sie doch in Ruhe lassen, sie verdiene nicht einen Heller mehr, seit er dieses verdammte Kassenbuch eingeführt habe.

So viel Widersinn ließ ihn hochfahren, und die beiden beschimpften einander, bis ein Kunde das Geschäft betrat oder die kleine Anna, die sich in eine Ecke verzogen hatte und mit alten Stoffmustern spielte, zu weinen begann. Dann stürzten sie sich gemeinsam auf das Kind und überschütteten es mit Gekeif, um es zum Schweigen zu bringen. Auf der Stelle verhielt es sein Weinen und blickte verängstigt zum bösen Onkel auf.

An den Sonntagen war er bereits frühmorgens da. Die Buben nahmen sofort Reißaus und kamen erst zum Mittagessen wieder zurück. Für Anna waren die Sonntage anders als die anderen Tage, weil das Geschäft geschlossen war. Bei heruntergelassenem Rollbalken war es ziemlich finster. Niemand störte sie in der Früh bei den Spielen, die sie mit leeren Spulen, abgeplatzten Knöpfen und Stoffmustern improvisierte. War das Wetter schön, konnte sie mit ihrem Puppenwagen in den spärlich bewachsenen Hof gehen oder dort den anderen Kindern beim Spielen zusehen. Die Nachbarskinder schnitten sie, weil sie leicht angerührt war. Beim kleinsten Rempler, bei der geringsten Unachtsamkeit weinte sie gleich. Aber an den Sonntagnachmittagen musste ihre Mutter, ob sie wollte oder nicht, sie mitnehmen, weil sie sie schwer einsperren konnte, ohne dass die Nachbarn es mitbekommen hätten. Meistens gingen sie in den schattigen Garten eines der vielen Gasthäuser in der Gegend, wo man sich zu einem Glas Bier unter die großen Kastanienbäume setzte. Rudolf Bichler trank seine Schokolade mit kindlicher Gier, was Frau Lisser trotz ihrer Abscheu vor Alkoholikern als unmännlich empfand. »Ein Mann sollte ja wohl in der Lage sein, ein Bier zu zischen, sonst ist er kein richtiger Mann«, sagte sie verächtlich, »deshalb wird er nicht gleich zum Säufer …«

Da hockten sie dann und unterhielten sich über die anderen Gäste, während sich die kleine Anna ängstlich zwischen den Tischen versteckte und nicht wusste, was tun. Da dies der einzige Tag war, an dem Frau Lisser entspannt Platz behalten konnte, ohne Angst, ständig gestört zu werden, gab sie sich diesem Vergnügen ganz hin, und es wurde gewöhnlich Nacht, ehe sie sich aufraffte heimzukehren. Oft schlief Anna auf ihrem Sessel ein, müde, gelangweilt, und auf dem Heimweg musste sie regelrecht mitgeschleift werden, da sie immer zurückblieb. Zwischen den beiden eingezwickt, die kleinen Fäuste in den eisernen Schraubstock der groben Hände eingeklemmt, die zierlichen Arme fast ausgerenkt, warf sie abwechselnd verzweifelte Blicke auf das eine und das andere der gnadenlosen Gesichter dieser Menschen, die sie wie ein Stück Holz mitschleppten.

[»Barrières«, Kapitel 1, S. 11 – die erste (paginierte) Seite – bis S. 16.]

Im Taufbuch der Linzer Pfarre »Heilige Familie (ehemalig St. Josef)« für das Jahr 1892 finden sich unter der »Reihezahl« 212 folgende Angaben: Die am 23. Juni 1892 Geborene und tags darauf auf den Namen »Maria (Liliana)« Getaufte ist das uneheliche Kind der »ledigen Näherin« »Zäzilia Brandstetter«, wohnhaft in der Blumauer Straße Nr. 10, und des Schneidermeisters Josef Amon. Einem Nachtrag ist zu entnehmen, dass sie am 19. Juni 1897 »legitimirt« wird. Das Trauungsbuch verzeichnet unter diesem Datum die Eheschließung von Josef Amon, geboren am 22. Mai 1843 in Klagenfurt, »Witwer nach Ida geb. Trefalt« – die Schneiderin Ida Maria Amon war 52-jährig am 17. November 1895 in Linz verstorben3 –, und »Brandstätter Caecilia«, geboren am 17. Juni 1869, beide nunmehr unter derselben Adresse gemeldet, nämlich Spittelwiese Nr. 15.4 Das Paar hat ein zweites gemeinsames uneheliches Kind, den am 14. Feber 1891 geborenen und zwei Tage darauf in der Stadtpfarre getauften Sohn Albert.5 Josef Amon stirbt am 30. August 1897 in der unmittelbar an Linz grenzenden Kleinstadt Steyregg.6

Mit sieben Jahren kam Anna in die Klosterschule. Sie war sehr filigran und immer noch fürchterlich leicht angerührt. Für die hemdsärmeligen Bauernkinder wurde sie bald zur Zielscheibe ständiger Hänseleien, sodass sie auch dort keine Freundin fand und für sich blieb. Die Prügel der Mutter hörten an dem Tag auf, da Anna, nachdem sie besonders schwer misshandelt worden war, eine der Klosterschwestern schluchzend anflehte, sie zu beschützen. Es gab eine für Frau Lisser peinliche Untersuchung. Die zog sich zwar geschickt aus der Affäre, ließ aber von da an das Kind aus Angst vor der Polizei in Ruhe.

Vor ihrem Hass gab es jedoch keinen Schutz. Der verdüsterte weiterhin Annas Kindheit. Die Kleine wuchs ohne Liebe auf […], ohne Zuneigung, ohne Herzlichkeit.

[»Barrières«, Kapitel 1, S. 16.]

»Brandstätter Marie« tritt am 10. Oktober 1899 in die »Dreiclassige Privat-Volksschule für Knaben und Mädchen in Linz kath. Waisenhaus« ein. Als »Anfang des Schulbesuches überhaupt« vermerken die lückenhaft überlieferten Klassenbücher das Datum 17.9.1899. Jenes des Schuljahres 1905/06 führt in der Rubrik »Namen und Nationale des Kindes nebst Namen, Stand und Wohnort des Vaters oder sonstigen gesetzlichen Vertreters« nicht nur erstmals die Legitimierung »Amon«, sondern als Vormund einen »Busek Jos., Möbelhändler, Spittelw[iese]« an. Brandstätter Marie geht mit Vollendung ihres 14. Lebensjahres, am 23. Juni 1906, von der Schule ab. Das Klassenbuch verzeichnet im dritten Quartal 12 (entschuldigte) »versäumte Halbtage«, im vierten Quartal 22. Die Noten des Schuljahres im Einzelnen (die Noten des vierten Quartals sind identisch mit denen des Entlassungszeugnisses): Sittliches Betragen: 2 / 1 / 1 / 1, Fleiß: 1 / 2 / 2 / 1, Religionslehre: 1 / 2 / 2 / 1, Lesen: 1 / 1 / 1 / 1, Deutsche Unterrichtssprache: 3 / 3 / 3 / 3, Rechnen in Verbindung mit geometrischer Formenlehre: 2 / 2 / 2 / 1, Naturgeschichte und Naturlehre: 3 / 2 / 2 / 2, Geographie und Geschichte: 2 / 3 / 2 / 2, Zeichnen in Verbindung mit geometrischer Formenlehre: 2 / 2 / 2 / 1, Schreiben: 2 / 2 / 2 / 1, Gesang: 1 / 1 / 3 / 1, Weibliche Handarbeiten: 1 / 2 / 2 / 1, Äußere Form der schriftlichen Arbeiten: 2 / 1 / 1 / 1 (Notenskala bei der Beurteilung von Sittlichem Betragen, Fleiß und Äußere Form der schriftlichen Arbeiten von 1 bis 4, bei der Beurteilung des Fortgangs in den einzelnen Lehrgegenständen von 1 bis 5).7

Einträge in den Meldebüchern der Stadt Linz, die unter »Herkunftsort« jeweils Klagenfurt aufweisen, legen nahe, dass Bibiana Amon in den Jahren 1906 bis 1908 längere Zeit bei Verwandten väterlicherseits in Klagenfurt gelebt, dort möglicherweise die restlichen zwei Jahre Schulpflicht absolviert hat. »Bibiana Maria Amon« ist von 19.6.1907 bis 20.6.1907 in der Linzer Stockhofstraße 33, von 21.6.1907 bis 2.7.1907 an der Adresse Seilerstätte 21, von 25.4.1908 bis 19.6.1908 in der Römerstraße 8 gemeldet, Beruf: Kindermädchen; »Maria Bibiana Amon« von 17.1.1908 bis 1.4.1908 in der Landstraße 36, Beruf: Lehrmädchen.8

Mit den Jahren wuchs sie zu einem auffallend hübschen Mädchen heran. Sie hatte schönes, natürlich gewelltes Haar, große graublaue, stets vorwurfsvoll dreinblickende Augen und milchigweiße Haut. Auf ihr Aussehen achtete sie schon in jungen Jahren. Sie verbrachte Stunden vor dem Spiegel, flocht und entflocht ihre Haare und ließ sie wie einen Mantel über ihre Schultern fallen. Sollte sie der Mutter in der Küche helfen, rümpfte sie die Nase und bockte. Nie war sie um eine Ausrede verlegen, die ihr Drecksarbeiten ersparten. Mit zwölf pflegte sie ihre Hände sorgfältig wie eine Dame, und ihre Mutter musste schwere Drohungen auffahren, um sie zum Geschirrabwaschen zu bewegen. Im Geschäft war sie hingegen voller Eifer, sie scharwenzelte um die Kunden herum, und ihre Eitelkeit wurde noch angestachelt, als eine Kundin zu Frau Lisser sagte: »Was für eine schöne Tochter Sie haben!« Die Mutter, der Komplimente für ihre Tochter gegen den Strich gingen, dämpfte umgehend Annas Freude, indem sie ihr vor der Kundin ihre blöde Gefallsucht und Faulheit vorwarf: »Nichtsnutziger Fratz! Noch nicht einmal trocken hinter den Ohren, und steht schon die ganze Zeit vor dem Spiegel!« Daraufhin verschwand Anna in die Küche und warf ihrer Mutter einen grimmigen Blick zu. Das Verhältnis zwischen ihnen war inzwischen schier unerträglich. Anna verglich ihr liebloses Zuhause mit dem anderer Kinder und wurde sich schon in sehr jungen Jahren der gesellschaftlichen Unterschiede bewusst. Die Zurücksetzungen, die sie wegen der wilden Ehe ihrer Mutter zu erleiden hatte, verstärkten ihren Hass auf sie. Die Nachbarn waren schwer katholisch, wenn auch keine eifrigen Kirchgänger, und empörten sich über diesen Verstoß gegen die guten Sitten. Da sie es nicht wagten, das Frau Lisser spüren zu lassen, hielten sie sich an Anna schadlos, der sie das Fehlverhalten ihrer Mutter unter die Nase rieben. Beim geringsten Anlass kamen ihr die Nachbarskinder mit »Bastard!« und piesackten sie mit Fragen darüber, was denn ihr Herr Vater mache und wann denn geheiratet werde. Außer sich vor Wut und Scham lief sie zu ihrem ältesten Bruder und husste ihn gegen diejenigen auf, die sie beleidigt hatten. Es kam zu wilden Balgereien, die erst aufhörten, wenn die Mütter die Streithähne trennten. […]

Mit fünfzehn Jahren wurde Anna gefirmt. Sie hatte nur einen Wunsch: dieses gehasste Zuhause so schnell wie möglich zu verlassen. Doch da erkrankte ihre Mutter und musste sich einer schweren Operation unterziehen. […] Als sie wieder einigermaßen bei Kräften war, machten sie sich auf die Suche nach einer Lehrstelle für Anna. Der Mutter entgingen die begehrlichen Blicke nicht, die ihr Geliebter auf Anna warf, sobald er sich unbeobachtet glaubte. Es fiel ihr auch auf, dass jetzt Männer ins Geschäft kamen, die Kleinigkeiten, einen fehlenden Hosenknopf oder Ähnliches, besorgen wollten, nur um das Mädchen näher besehen zu können. Sie schrieb an ihre Schwester in Wien und bat sie, Anna zu sich zu nehmen und ihr in Wien eine Lehrstelle zu verschaffen. Anna war froh, dass ihre Tante einwilligte. Sie verbrachte die letzten Tage in fieberhafter Aktivität, beschäftigt mit ihrer Aussteuer. Sie wusch und bügelte ihre Sachen, und die Mutter, froh, sie loszuwerden, gab ihr mehr als erwartet. Endlich kam der Tag, den sie so herbeigesehnt hatte, der Tag, an dem sie ihr Zuhause verlassen konnte. Sie hatte eine kleine, selbst genähte Tasche mit der Adresse ihrer Tante und ihrem Geld um den Hals gehängt. Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, war sie so aufgeregt, dass sie fast vergessen hätte, sich zu verabschieden. Rasch gab sie den Ihren die Hand und stieg in den Zug.

[»Barrières«, Kapitel 1, S. 17 bis 18.]

Unterstützt von ihrer Tante, findet Anna eine Lehrstelle in einem vornehmen Schuhgeschäft unweit der Oper. Nach einem Dreivierteljahr ein neuer Filialleiter: Albert, ein Mittdreißiger. In der Hoffnung, dem verdreckten und verlausten Kabinett in der ekelerregend stinkenden Kleintierhandlung ihrer Tante zu entkommen, lässt sie sich mit ihm ein.

Anna, dieses noch unberührte Wesen, machte einen sehr starken Eindruck auf ihn. Es schien ihm ein Leichtes, sie zu kriegen. Es würde nicht viel brauchen, ein Kind zu verführen, das in so ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen war. Annas Gefallsucht und ihr brennender Wunsch, dem Elend zu entkommen, hatten tatsächlich den Boden für ihn bereitet. Unerfahren und überaus naiv, schätzte sie den Wert ihrer Unberührtheit nicht übermäßig hoch ein. Sie ließ sich also auf den Handel ein. Sie bezahlte und musterte den Mann dann mit grenzenlosem Ekel, Hass und Verachtung.

[»Barrières«, Kapitel 3, S. 24.]

Das Verhältnis bleibt nicht unbemerkt. Die Kolleginnen sind eifersüchtig, ihr Getuschel und ihre Anspielungen untergraben die Autorität des Filialleiters. Der verschafft Anna eine Stelle in einem Modengeschäft, wo sie, eine bildhübsche Sechzehnjährige, in kurzer Zeit als Vorführdame arbeitet. Was wiederum ihn rasend eifersüchtig macht. Als sie merkt, dass sie ihn in der Hand hat, weil es seiner Selbstgefälligkeit schmeichelt, sie »sein Eigen« zu nennen, lässt sie sich unverfroren von ihm aushalten und reizt die »Geschäftsbeziehung« aus, bis sie nicht mehr trägt. Fliegender Wechsel zu einem gutmütigen verheirateten Sechziger, der Anna bei einem Ausflug ins Wiener Umland nachmittags den Vorschlag unterbreitet, sie möge seine Geliebte werden – mit eigener Wohnung und großzügig bemessener Apanage –, bevor er abends bei einer gemeinsamen Ruderbootfahrt einen Herzstillstand erleidet und stirbt. Vom kaum zu fassenden Glücksversprechen zurück in die Tristesse ihres möblierten Untermietzimmers bei Frau Gräber. Sie und ihre Freundin, Frau Schwatschek, laden Anna ins Varieté Apollo ein. Wie zufällig mit am Tisch ein Dr. Edgar Frohlich: ein arrangiertes Treffen mit kaum verhohlenen, aber von der naiven Anna nicht bemerkten Geschäftsabsichten.

Am nächsten Tag brachte Dr. Frohlich sie in die Waaggasse Nr. 4. Im ersten Stock dieses prunkvollen Gebäudes wohnte eine Frau von Brant, eine gut erhaltene Fünfzigerin, die zwei Zimmer ihrer eleganten Wohnung als Absteigequartier vermietete. Die Adresse erhielt man nur über Empfehlung, die Hausmeisterin wusste von nichts.

Dr. Frohlich sagte Anna im Taxi, dass sie bei einer alten Freundin zum Tee eingeladen seien. Einer sehr mütterlichen Frau, fügte er hinzu. Beim Wort »mütterlich« traf ihn ein verhaltenes Grinsen Annas. Für sie war es keine ausgemachte Sache, dass eine Mutter ein Segen ist, aber dann, als sie im Salon mit den schweren, dunkelroten Seidenvorhängen an den Fenstern saß – draußen war noch heller Tag –, als sie die opulente Eleganz bemerkte und von dieser sehr schönen, wenn auch etwas füllig gewordenen alternden Frau herzlich begrüßt wurde, bereute sie ihr Grinsen. Eingeschüchtert blieb sie sitzen und antwortete stotternd auf die freundlichen Fragen der Dame, harmlose Fragen, zwischendrin feinste Komplimente über Annas Schönheit. Es gab sogar einen Diener, der ein Teetischchen in den Salon schob, auf dem außer dem Tee noch eine ganze Batterie Likörflaschen stand. »Wenn meine Mutter mich sehen könnte!«, dachte Anna. Dr. Frohlich und Frau von Brant sprachen über ihr unbekannte Dinge. Von Zeit zu Zeit benetzte sie ihre Lippen mit einem der schweren Liköre, und ihre Wangen bekamen wieder etwas Farbe.

Unvermittelt erhob sich Frau von Brant: »Oh, mein Gott, ich bin untröstlich, ich muss mich entschuldigen, auf mich wartet ein Kranker. Bitte bemühen Sie sich nicht, mein lieber Edgar, Sie wissen doch, dass Sie hier ganz comme chez vous sind, nicht wahr? Ganz zwanglos bitte.« – »Mein liebes Kind«, dabei umarmte sie Anna zärtlich, »ich möchte, dass auch Sie sich wie zu Hause fühlen. Ich werde bald wieder zurück sein.« Und mit einem neckischen Blick zu Edgar: »Ist sie nicht bezaubernd? Bis bald!« Sie verschwand durch eine Schiebetür, die sie hinter sich offen ließ. Die ging in einen Raum, der von einer zartrosa schimmernden Lampe erleuchtet wurde und wie ein Schlafzimmer wirkte.

Allein mit Dr. Frohlich, wandte Anna sich ihm zu, mit einem Blick, der vor Glück so strahlte, dass er verlegen wurde. Schon bereute er es, dieses Mädchen, das er, ganz so, wie Frau Schwatschek ihm zu verstehen gegeben hatte, für noch unschuldig hielt, hierhergebracht zu haben. Und jetzt dieser reine Blick … Er bekam Skrupel: »Ich werde sie von hier wieder wegbringen«, dachte er, »ich will nicht derjenige sein, der sie auf Abwege gedrängt hat. Aber verdammt hübsch ist sie schon. Ihr Pech!« Und er betrachtete sie mit verschleiertem Blick.

Während er mit sich rang – auf der einen Seite sein Verlangen, auf der anderen seine Prinzipien –, schenkte sich Anna, die keinen Verdacht hegte, ein kleines Glas Likör ein und trank es in einem Zug aus. Da sie Alkohol nicht gewohnt war, war die Wirkung fast im Moment spürbar. Sie stand auf und sagte, sich an ihm festhaltend und ihn zur offenen Tür schiebend: »Ich würde so gerne das andere Zimmer sehen, noch nie in meinem Leben war ich in einer so schönen Wohnung.«

Unbewusst stieß sie die Rettungsplanke von sich, die er ihr gerade hätte reichen wollen. Schon ziemlich betrunken, warf sie sich, kaum hatte sie das luxuriöse Bett erblickt, aus einem kindlichen Impuls heraus darauf, und ihr »Nein, nein« wurde unter der aufwallenden und befreiten Sinnlichkeit des Mannes erstickt.

Drei Tage darauf zog sie als Nichte bei Frau von Brant ein. Sie ließ ihre dürftigen Habseligkeiten großteils bei Frau Gräber zurück, der sie sagte, sie habe eine Stelle als Gesellschafterin bei einer hochgestellten Dame angenommen, dass sie sie niemals vergessen und sie oft besuchen werde. Auf dem Meldezettel gab sie jedoch eine falsche Adresse an.

Anfangs gefiel ihr das Leben in diesem Haus. Sie schlief in dem schönen Zimmer, in dem großen französischen Bett. Sie erhielt von der Dame, die sie »Tante« nannte, wunderbare Nachthemden, Bettwäsche und Hauskleider. Die Frau ging behutsam mit ihr um, gelegentlich führte sie sie ins Theater aus, wo Anna über der unglaublichen Freude, einen Logenplatz zu haben, von der Aufführung kaum etwas mitbekam. »Was für ein Glück«, dachte sie verzückt, »diese liebe Frau macht mir Geschenke, ist so gut zu mir wie nie jemand zuvor, ja, und sie verlangt nicht einmal, dass ich dafür arbeite.«

Zwei Wochen vergingen, in denen nur ein Schatten in all den Glanz fiel: die Angst vor einem unglücklichen Zufall, der einem so angenehmen Leben ein Ende setzen könnte. Anna hatte sich ihrer lieben Frau von Brant ohne Umschweife anvertraut, sie hatte in ihrer kindlichen Leichtfertigkeit über ihre Familie, das Elend ihrer Kindheit und die Angst gesprochen, die nach wie vor ihre Fantasie beherrschte: Ihre Mutter könne auf die Idee kommen, sie zurückzuholen, denn sie war ja noch minderjährig und war unzweifelhaft ihrer richtigen Tante weggelaufen. Schließlich flehte sie Frau von Brant an, sie zu beschützen, und gab sich damit ganz in deren Hand.

Diese Frau wusste also genau um Annas Lage, deren Angst ihr in die Karten spielte. Sie verfügte nun über ein Druckmittel, das sie, sollte einmal etwas nicht glatt laufen, würde einsetzen können.

Eines Tages kam ein älterer Herr, dem Frau von Brant mit huldvoller Ehrerbietung begegnete, was Anna sich nicht erklären konnte, er war ihr nämlich ohne Titel vorgestellt worden. Es war das erste Mal, dass Frau von Brant Anna jemandem vorführte. Dieser Herr war ein Mitglied des österreichischen Kaiserhauses, ein wenig gaga, anzüglicher Blick. Sobald Frau von Brant den Raum verlassen hatte, überkam Anna ein ungutes Gefühl. Mehr aus Instinkt denn aus Überlegung erriet sie, was es war, und schaute diesem zitternden Tattergreis ängstlich in die Augen. Sie fand seine greisenhafte Zärtlichkeit komisch und abstoßend zugleich. Zu gern hätte sie sich aus der Affäre gezogen, ihr war jedoch klar, dass damit dieses schöne Leben vorbei sein und sie sich abermals in Elend und Unsicherheit wiederfinden würde. Sie betrachtete das wunderbare Geschenk, das er ihr gemacht hatte, eine mit Diamanten besetzte Uhr an einer schweren Goldkette – und schloss die Augen.

Nachts in ihrem Bett schluchzte sie verzweifelt und fasste den ebenso einfachen wie tröstlichen Entschluss, sich in die Donau zu stürzen. Mit diesem Vorsatz und einem letzten Blick auf die kostbare Uhr schlief sie ein.