14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ankerherz Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Einige der berühmtesten Kriegsfotografinnen und -Fotografen erzählen von den ganz persönlichen Motiven für ihren Beruf, ihren Ängsten und Hoffnungen, von der dreckigen Seite des Krieges, dem Zynismus der Medienbranche und dem privaten Preis, den sie für ihre Leidenschaft zahlen: der Welt mit ihrer Kamera zu zeigen, wie sie wirklich ist. Michael Kamber arbeitet seit 25 Jahren als Fotojournalist, vor allem in den Krisengebieten dieser Welt. Seine aufwühlenden Bilder aus Ländern wie Somalia, dem Kongo, Afghanistan oder dem Irak wurden weltweit veröffentlicht und mit dem renommierten World Press Photo Award ausgezeichnet. Viele dieser Bilder bleiben für immer in seinem Kopf, erinnern ihn an das Leid und die Grausamkeiten, die Menschen einander zufügen, und an die schwer kalkulierbaren Risiken seines Berufs, denen einige seiner besten Freunde zum Opfer gefallen sind. Aber welche Wirkung kann die Arbeit eines Kriegsfotografen in Zeiten medialer Übersättigung heute noch haben? Wie geht man mit den körperlichen und seelischen Wunden um? Michael Kamber hat über all diese Fragen immer wieder mit seinen Kollegen gesprochen. Vor sechs Jahren begann er, diese intensiven Gespräche systematisch aufzuzeichnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

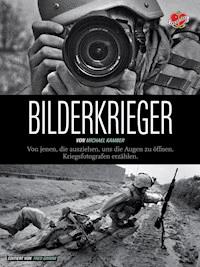

BILDERKRIEGER

VON MICHAEL KAMBER

Von jenen, die ausziehen, uns die Augen zu öffnen. Kriegsfotografen erzählen.

EDITIERT VON

Inhalt

Krieg im Kopf

Gespräche unter Freunden

Mission

Christoph Bangert

Marco Di Lauro

Ed Kashi

Peter Van Agtmael

Franceso Zizola

Krieg

Patrick Chauvel

Chris Hondros

Stephanie Sinclair

Yuri Kozyrew

Rita Leistner

Stanley Greene

Andrea Bruce

Anja Niedringhaus

João Silva

Narben

João Silva

Todd Heisler

Nina Berman

Eugene Richards

Jerome Delay

Ashley Gilbertson

Don McCullin

Epilog

Über Buch, Autor und Verlag

Krieg im Kopf

Vorwort von Takis Würger

Die Idee für dieses Buch entstand im Jahr 2008 auf einem Sofa im Irak. Zwei Fotografen saßen auf diesem Sofa, Michael Kamber und João Silva trafen sich manchmal zwischen ihren Aufträgen im Büro der New York Times in Bagdad, so erzählt es Kamber. Sie mochten diese Gespräche zwischen den Gefechten, sie waren Freunde. Kamber hatte noch seinen Mut, und Silva hatte noch seine Beine.

An diesem Abend redeten sie darüber, warum es ihnen bis zu dem damaligen Tag nicht gelungen war, ein Foto zu machen, das den ganzen Irakkrieg in einer Aufnahme festhält. Warum konnten sie die Ikone des Krieges nicht finden?

Sie hatten Bilder gemacht, die auf den Titelseiten der Welt gedruckt wurden, Bilder, für die sie Preise und Ruhm bekommen hatten. Silva und Kamber hatten amerikanische Soldaten in die Schlacht begleitet und ihr Sterben in Fotos festgehalten, und sie hatten irakische Soldaten in die Schlacht begleitet und ihr Sterben in Fotos festgehalten. Die Amerikaner hatten auf sie geschossen, die Iraker hatten auf sie geschossen. Sie hatten geblutet und ihr Leben riskiert, aber es schien umsonst gewesen zu sein, weil sich niemand an die Bilder erinnerte, so dachten sie.

Als es spät wurde an diesem Abend im Büro in Bagdad, sagte Silva: »Wir haben nicht zu schlechte Fotos gemacht, wir haben zu viele Fotos gemacht.«

Kamber hatte häufig darüber nachgedacht, wie die Flut an Bildern die Sicht auf einen Krieg verändert. Es gab immer mehr Kriegsfotografen, und die digitale Fotografie ermöglichte unzählige Aufnahmen. Kamber glaubt, dass die Bilder von den Kämpfen und Toten im Irak so gewaltig und vielfältig sind, dass sie über die Betrachter hinwegrauschen. Am Ende bleibt kein Bild hängen. Kamber sagte, wie wäre es, wenn wir der Bilderflut ein Dokument entgegensetzten? Ein Buch. Es sollte nicht die Fotos zeigen, die die Welt schon kannte, sondern die Bilder, die so brutal und ehrlich sind, dass keine Zeitung sie auf die Titelseite nimmt. Und es sollte die Fotografen zu Wort kommen lassen, die diese Bilder gemacht hatten. Am Ende, so hoffte Kamber, würde ein Werk entstehen, an das sich die Menschen erinnern. Ein Buch, das die wichtigsten Fotos dieses Krieges festhält für die Ewigkeit.

Es war der Krieg im Irak, es war das Jahr 2008, es war die Geburt einer guten Idee, das wussten beide Fotografen, Kamber und Silva waren glücklich in dieser Nacht.

Fünf Jahre später beginnt João Silva seine Tage mit 200 Milligramm Pregabalin Lyrica und 30 Milligramm Mst Continus, zwei Schmerzmitteln, und jedes Mal, wenn er vor dem Fernseher sitzt, die Prothesen abschnallt und Bilder aus dem Krieg sieht, wünscht er sich, er wäre dort.

»Ist nicht einfach seit diesem verdammten Tag«, sagt Silva. Er sitzt auf einem Gartenstuhl in Washington vor seiner Patientenwohnung in der Nähe eines Militärkrankenhauses. Silva holt sich dort neue Beine ab. Er hat Schmerzen, das Morphium wirkt nicht richtig, er redet seit fünf Stunden, er hat erklärt, warum er Fotograf wurde, warum dieses Buch wichtig ist und warum Krieg Spaß macht. Nun redet er über den 23. Oktober 2010.

Silva begleitet damals die Task Force 1-66, 4th Infantry Division der U. S. Army in Afghanistan. Er fotografiert für die New York Times. Seine Geschichte soll vom Erfolg der amerikanischen Streitkräfte handeln und beschreiben, wie die Soldaten Minen suchen. Kurz nach sieben Uhr morgens findet Silva eine Mine.

João Silva

Er will den Suchhund fotografieren, macht einen Schritt nach vorn. Es ist eine sowjetische Antipersonenmine aus Plastik, sie nimmt Silva den rechten Unterschenkel, sein rechtes Knie, seinen linken Unterschenkel, sie öffnet seinen Unterleib, zerstört seine Harnröhre, zerstört seinen Anus und lässt seine Blase platzen. Silva liegt im Staub, seine Kamera hält er in der Hand. Er macht drei Fotos.

Die Soldaten schnüren seine Arterien ab, damit er nicht verblutet. Silva bittet um ein Satellitentelefon und wählt die Nummer seiner Familie in Südafrika. Die Kinder wachen auf, seine Frau hebt den Hörer ab.

Silva sagt ihr, dass er wahrscheinlich nie wieder Motorrad fahren wird. Vielleicht sagt er seiner Frau auch, dass er sie liebt, er erinnert sich nicht.

»Bitte stirb nicht«, sagt sie.

»Ich versuche es.«

Kurze Zeit später bekommt Michael Kamber in New York eine E-Mail von einem Freund. »Hast du von João Silva gehört?«

Als Kamber genug Kraft gefunden hat, läuft er zur U-Bahn und fährt ins Büro der New York Times auf der 8. Avenue in Manhattan. Er geht ins Büro der Fotochefin und sagt, dass er Joãos Job zu Ende bringen will. »Ich fliege nach Afghanistan«, sagt er.

Anderthalb Jahre später sitzt Kamber in einem mexikanischen Imbiss in der Bronx vor einem Taco, gefüllt mit gedünstetem Blumenkohl. Gestern hat er das Gleiche gegessen, vorgestern auch, Blumenkohl. Zehn Jahre lang aß er Fertignahrung aus Plastiktüten der U. S. Army. Das ist vorbei. Seit einem Jahr fährt Kamber nicht mehr in den Krieg.

Kamber hat wenig Zeit, er muss sein Buch fertig stellen, der Verlag macht Druck. Seine Wohnung ist tapeziert mit Bildern, die jeden Tag ihre Reihenfolge ändern. Kamber sieht aus, als hätte er lange nicht geschlafen.

Er sagt, Silva sei der härteste Kerl, den er kenne, »the toughest son of a bitch I’ve ever met«, Silva könne viel besser erklären, warum es Fotos gibt, für die es sich zu sterben lohne. Er selbst, sagt Kamber, sei nicht besonders klug, eigentlich sei er Mechaniker, nach der Schule hat er anfangs Geld damit verdient, die Getriebe von Autos zu reparieren.

Die Leute hätten eine verdrehte Vorstellung von Fotografen, dieses Bild von Adrenalin-Junkies, die in Horden in die Kriegsgebiete einfallen und nur an ihren eigenen Trip denken. Warum also ging er in den Krieg? »Bei mir war immer Gewalt zu Hause«, sagt Kamber, »vielleicht mag ich sie deshalb.«

Seine Mutter war Alkoholikerin, sein Vater schlug die Wohnung kaputt und verprügelte Michael, aber in den Momenten der Klarheit saß er mit seiner Mutter auf der Couch und schaute sich Fotos aus dem Vietnamkrieg an. Er war fasziniert davon, wie jedes Bild ein Stück Geschichte festhielt. »Ich habe die Fotos studiert«, sagt Kamber.

Sein Großvater war ein U. S. Marine, sein Vater war ein U. S. Marine, Kamber ging einmal mit gepackter Reisetasche ins Rekrutierungsbüro der U. S. Marines, er wollte Armeefotograf werden, aber er las im Vertrag, dass er als Mechaniker in den Mittleren Westen der USA geschickt werden sollte, und ließ sich statt von der Marine-Infanterie der Vereinigten Staaten lieber von der Verkehrsbehörde der Stadt New York anstellen, als Fotograf der U-Bahn. Kamber fotografierte einige Jahre lang U-Bahnen, und später wechselte er zu einer Lokalzeitung. Als am 11. September 2001 die Türme des World Trade Center fielen, fragten ihn seine Chefs, ob er Afghanistan fotografieren wolle.

Kamber sah einen Weg, der ihn rausführen könnte aus New York, aus einer Gesellschaft, in der 46 Sorten Cornflakes im Regal stehen. In Afghanistan erlebte Kamber, wie erfüllend Krieg sein kann. Es gab nur eine Regel: am Leben bleiben. Nur eine Aufgabe: das Bild nach Hause bringen. Jeder Tote wurde ein Foto. Jeder Tote gab Kamber Sinn. Die Welt redet über Afghanistan. Aber er ist in Afghanistan und ist dabei, wie Geschichte passiert. Sein Leben lang hat Kamber gedacht, dass er vielleicht auch etwas Sinnvolleres machen könnte. Im Krieg denkt er: Ich will genau hier sein, genau jetzt.

Die Fotochefin der New York Times sieht seine Bilder und kauft sie. Kamber fotografierte Tote in Somalia, Israel, Haiti, Afghanistan, Liberia, Kenia, im Sudan, in der Elfenbeinküste, im Kongo.

In Sadr City im Irak patrouillierte Kamber mit Soldaten der 1st Cavalry. Die Amerikaner fuhren herum, bis sie beschossen wurden, sie nannten das »movement to contact«. Ein »Humvee«, in dem Kamber saß, fuhr über eine Mine, der Sprengsatz explodierte hinter der Stoßstange. Kamber lief Blut aus den Ohren.

Es waren diese Momente, auf die Kamber lauerte. Für ihn ist es kein Foto, wenn in einem Krieg ein Soldat mit einem Sturmgewehr in der Hand durch die Gegend läuft. Es ist erst dann ein Foto, wenn ein Mensch schießt, explodiert oder blutet. Deshalb gehen Kriegsfotografen an die Front, sie warten auf Sprengfallen, sie hoffen auf Hinterhalte.

Im Büro der New York Times in Bagdad traf Kamber zum ersten Mal einen kleinen Mann mit Brille, der auf dem rechten Oberarm ein Tattoo trägt mit den Worten »Accept no Limits«. João Silva.

Kamber und Silva saßen zusammen auf dem Sofa des Büros und hörten über Funk von einer Autobombe. Häufig zünden Terroristen eine zweite Bombe, wenn die Helfer kommen. Kamber sagte: »Vielleicht können wir dabei draufgehen.« Silva sagte: »Let’s go.«

Silva steht heute, fast zehn Jahre nach diesem Tag in Bagdad, vor dem Hauptbahnhof von Washington. Er steht auf zwei Prothesen aus Carbonfaser. Ein Soldat in Uniform geht vorbei, schaut auf Silvas Prothesen und salutiert.

Es kommt häufig vor, dass die Menschen in den USA Silva für einen Soldaten halten. In Washington gibt es ein Militärkrankenhaus, das auf Amputationen spezialisiert ist. Am Anfang, wenn Menschen salutierten, wenn sie »thank you for your service« sagten, erklärte Silva, dass er Fotograf ist. Mittlerweile nickt er nur noch. »Ich war ja im Einsatz«, sagt er.

João Silva ging in diesen Einsatz, weil er ein Fotograf werden wollte wie Robert Capa, der Mann, der mit dem Foto des fallenden Soldaten im Spanischen Bürgerkrieg berühmt wurde. Silva wuchs in Südafrika auf und arbeitete mit Anfang zwanzig als Dekorateur in einem Kaufhaus. Er wusste, das ist es nicht, und als ein Freund ihm bei einem Autorennen eine Kamera reichte, wusste er, das ist es. Capa hat gesagt: Ist das Foto nicht gut genug, bist du nicht nah genug dran. Er hielt seine Kamera in der Hand, als er in Indochina auf eine Mine trat und starb.

Seinen ersten Job als Fotograf fand Silva bei einer Lokalzeitung in Johannesburg. An Weihnachten fotografierte er die Feier des Rotary Clubs. Am Ende der Feier bekam jeder Gast einen Glückskeks, im Inneren befand sich eine Plastikfigur, die die Zukunft vorhersagen sollte. Silva knackte seinen Keks und fand eine kleine Maschinenpistole aus Plastik.

Kurze Zeit später eskalierte in Südafrika die Gewalt. Silva schloss sich einer Gruppe von Fotografen an, die sagten, dass ein Tod, den niemand dokumentiert, ein vergessener Tod ist. Die Fotografen wurden Bang-Bang-Club genannt.

Einmal sah Silva, wie Frauen auf eine andere Frau mit Sicheln einschlugen. Silva beobachtete durch die Linse seiner Kamera, wie ein Mann ins Bild lief, der sich vor die Frauen stellte und ihn anlächelte. Als er am Abend vor einer Flasche Bier saß, ging ihm das Bild nicht aus dem Kopf. Er denkt bis heute daran.

Ein Tod, den niemand dokumentiert, ist ein vergessener Tod. Man kann das auch umdrehen: Wenn du einen Tod dokumentierst, wirst du ihn nicht vergessen können.

Michael Kamber

Silva trank sich mit einem Freund aus dem Bang-Bang-Club in den Schlaf. Silva schlief traumlos. Sein Freund träumte, dass er tot am Boden liegt und eine riesige Kamera auf sein Gesicht zielt.

Ein paar Monate später reisten beide gemeinsam in den Sudan. 1994 gewann Silvas Freund den Pulitzer-Preis für ein Foto von einem sudanesischen Mädchen, das im Staub hockt und von einem Geier beobachtet wird. Kurz nach der Preisverleihung befestigte er einen Schlauch an seinem Auspuff und leitete die Abgase in den Wagen. Silvas Freund starb an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung. In manchen Lehrbüchern für Journalisten steht, dass ein Journalist ein neutraler Beobachter sein soll. »Unmöglich«, sagt Silva. Als er das erste Mal in Afghanistan arbeitete, kam er an den Ort einer Explosion, der Staub hing noch in der Luft, aus der Wolke trat ein Mann mit einem blutenden Kind im Arm. Ein gutes Bild. Aber Silva ließ seine Kamera los und fuhr die beiden in ein Krankenhaus. Als das Kind dort war, machte er ein Foto. Das Foto wurde nicht gut, das Kind starb.

Silva entwickelte eine Fähigkeit, die ihn zu einem der Besten machte. Er lernte, den Wunsch zu ignorieren, Menschen helfen zu wollen. Er musste lernen, sich darauf zu fokussieren, das Foto zu bekommen. Es wurde ein Instinkt.

Als ein Freund neben ihm starb, nachdem eine Kugel in seine Brust eingedrungen war, fotografierte Silva die Leiche.

Er liebt das Gefühl, im Gefecht zu sein. Die Ungewissheit, die Angst, wenn man sie überwindet. Er sagt, manche Gefechte wirken, als verlangsamte sich die Zeit. Man taucht in einen Flow.

Es ist ein Zustand, in dem Aufmerksamkeit, Motivation und Umgebung verschwimmen zu einem Gefühl tiefen Glücks.

Silva sagt, er wolle in seinen Fotos das Unrecht festhalten. Kamber sagt, er wolle den Krieg für die Geschichtsbücher dokumentieren. Das klingt gut. Silva und Kamber arbeiteten für die beste Zeitung der Welt, sie durften fotografieren, was sie wollten, sie gewannen beide den World Press Photo Award. Sie hatten Geld, Spaß, Glamour, Freiheit, Sinn.

Michael Kamber sitzt vor seinem Blumenkohl. Er könne kein Fleisch mehr essen, seit der Zeit im Irak, sagt er. Der Geruch. Er müsse an Autobomben denken.

João Silva klopft auf seine Carbon-Prothesen und sagt: »Zum Glück habe ich noch meine Eier.« Kamber sagt, es sei seltsam für ihn in New York, wenn seine alten Freunde anrufen und fragen, ob er mit zum Strand komme, oder wenn andere Leute Rührei mit Trüffeln frühstücken.

Wenn niemand mehr Trüffelrührei essen würde, was wäre der Unterschied? Leben und Tod, das ist ein Unterschied.

Die Arbeit an diesem Buch gab Kamber einen Grund, sich auch dann dem Krieg zu widmen, wenn er in New York war. Er recherchierte, wer die stärksten Bilder des Krieges im Irak gemacht hatte, und versuchte, sie so zu sortieren, dass sie nicht alle das Gleiche zeigten. Krieg kann eintönig sein.

Kamber entschied sich dazu, den Fotos Gespräche mit den Fotografen zur Seite zu stellen. Er fing an, seine Kollegen zu interviewen. Man muss dazu wissen, dass Fotografen für gewöhnlich keine großen Redner sind, besonders dann nicht, wenn es um ihre Ängste, Wünsche und Hoffnungen geht. Aber Kamber traf die Fotografen als Freund, als Schlachtgefährte, der mit ihnen Fertignahrung und Angst geteilt hatte.

Er sprach mit Carolyn Cole in einem runtergekommenen Hotel in Kabul, er sprach mit Scott Peterson auf einer staubigen Dachterrasse im Jemen, er sprach mit Jerome Delay an einem Strand in Frankreich. Am Ende seiner Recherche hatte Kamber 72 Interviews geführt. 18 von ihnen wählten wir für dieses Buch aus. Ein Gesprächsthema, das immer wiederkehrte, war Angst. Kamber selbst sagt, er hatte immer Angst im Krieg. Er hat die Gefechte ertragen, aber er hat sie nie geliebt wie Silva. Er hat im Krieg eine Risikobewertungsmethode entwickelt. Er lernte, den Tod zu überlisten.

Wenn ich in ein Hotel einchecke, in welchem Zimmer will ich sein, wenn das Hotel bombardiert wird? Ist meine Kleidung unauffällig genug, dass ich unbemerkt durch die Lobby gehen kann? Was fahren wir für ein Auto, ist es zu auffällig? Auf welchem Sitz möchte ich sitzen, wenn auf der Straße eine Bombe hochgeht? Wenn ich in ein Haus gehe, wer hat mich gesehen? Kann mich jemand über mein Handy lokalisieren? Wo könnten Minen sein? Ist die Mauer dick genug, einer Panzerfaustgranate standzuhalten?

Kamber überlistet den Tod auch in New York. Er vermeidet den Times Square, weil Menschenmassen gute Ziele für Selbstmordattentäter sind. Wenn er im Taco-Restaurant isst, sitzt er mit dem Rücken zur Wand und wartet darauf, dass ein Mann mit einer Pistole reinkommt.

Silva hat Kamber gesagt, sie sollten beide versuchen, den Resetknopf zu drücken. Aber der Krieg ist ihr Leben geblieben, er lässt sie vereinsamen unter ihren Freunden und in ihrer Familie. Kamber hat eine erwachsene Tochter, die er anlügt, wenn es um seine Arbeit geht. Einmal sah sie ein Bild von ihm im Internet, das ihn zeigte, wie er ein blutgetränktes T-Shirt um den Kopf gewickelt trägt. An dem Tag waren Silva und Kamber zu einer Explosion gefahren. Als sie aus ihrem Auto stiegen, liefen Hunderte Iraker durch die Trümmer, einer von ihnen schrie: »Tötet die Ausländer«, dann begannen die Iraker, mit Steinen zu werfen. Ein Pflasterstein öffnete Kamber die Schädeldecke. Silva zog sein T-Shirt aus und wickelte es Kamber um den Kopf. Als seine Tochter fragte, was passiert sei, sagte Kamber: »Nichts.«

Er sagt, wenn du einem bestimmten Maß von Gewalt ausgesetzt bist, verdirbt das deine Seele.

Leichen findet er nicht so schlimm, das sind nur tote Menschen, sagt er. Aber einem sterbenden Soldaten durch die Linse in die Augen zu schauen, und das Letzte, was der Mann sieht, ist dein Kameraobjektiv, das verändert dich.

Silva sagt, dass er sich wohl fühlte, wenn die Kugeln flogen, aber wenn er eine Mutter fotografierte, die ihren verblutenden Sohn im Arm hielt, schämte er sich.

Vor kurzem hat Kamber eine Liste aller Symptome von posttraumatischer Belastungsstörung gesehen, Angst vor Menschengruppen, Panik bei Feuerwerk, Alpträume. Kamber kannte alle Symptome.

Er hat nie einen Psychiater um Hilfe gebeten, er sei da »old school«, sagt er. Er mache das mit sich selbst aus. Kamber lebt allein. Er könne nicht mehr lieben, sagt er.

Der Psychiater Anthony Feinstein hat untersucht, wie häufig Kriegsreporter unter posttraumatischer Belastungsstörung leiden. Er untersuchte 140 Kriegsreporter, ein Drittel von ihnen litt an einem Trauma.

Kamber sagt, er liege nicht jeden Abend im Bett und weine. Er denke halt gelegentlich darüber nach, wo Bomben hochgehen könnten, und er denke oft an Tim, das sei das Schlimmste.

»Ab und zu verlangt die Göttin des Krieges ihr Pfund Fleisch«, sagt Kamber. Sie nahm ihm den besten Freund, den Fotografen Tim Hetherington.

Hetherington starb vor zwei Jahren in Libyen. Kamber hörte von dem Tod, als er bei Silva am Krankenbett stand. Er ließ sich ein Tattoo auf den Arm stechen: »For he who gives his life, shall always be my brother.« Und er hörte auf.

Er legte seine Kameras in den Schrank, kaufte ein Haus in der Bronx und eröffnete darin eine Galerie, das sei der Traum von Tim Hetherington gewesen.

Seit Kamber keine Toten mehr fotografiert, hat er wenig Geld. Er ist nicht festangestellt bei der New York Times, er verdient nur, wenn er Fotos liefert, und Aufträge, die von Frieden handeln, bekommt er selten. Er hat ein paar Kameras verkauft und deshalb 500 Dollar auf dem Konto, seine Kreditkarten sind überzogen, er hat keine Ahnung, wie er die nächste Monatsrate für sein Haus bezahlen soll. In seiner Galerie zeigt er den Kindern von der Straße, wie man fotografiert. Die Kinder lieben ihn, und Kamber versucht zu fühlen, dass sein neues Leben wichtig ist, obwohl niemand auf ihn schießt. Vor der Galerie spielen die Kinder auf dem Gehsteig, die Sonne scheint, ein Eiswagen fährt vorbei und spielt eine Melodie wie aus einem Traum. Kamber schließt seine Wohnungstür über der Galerie auf, an der Wand lehnt seine schusssichere Weste.

Es gibt verschiedene Gründe, ein Buch zu veröffentlichen: Manche Autoren wollen berühmt werden, manche wollen das Geld, manche finden es cool, ihren Namen auf einem Hardcover lesen zu können. Michael Kamber will, dass das ganze Blut nicht umsonst geflossen ist. Wenn sich die Menschen erinnern, gibt es wenigstens so etwas Ähnliches wie einen Sinn.

Kamber und Silva hoffen, dass ihre Fotos und die Fotos in diesem Buch den Blick auf den Krieg verändern. »Wir wollten die Ikone eines Krieges finden«, sagt Kamber. Ikonen. Das sind Fotos wie das von dem vietnamesischen Mädchen auf der Flucht vor der Napalmbombe von dem Fotografen Nick Út. Ein Foto wie das aus dem Bericht von Jürgen Stroop von dem Jungen im Warschauer Ghetto, der seine Hände hebt. Ein Foto wie das aus dem Foltergefängnis Abu Ghuraib von Lynndie England.

Es geht bei diesen Bildern nicht darum, warum die Fotografen den Auslöser drückten oder ob sie gute Menschen waren. Stroop war ein Brigadeführer der SS, die Soldatin Lynndie England folterte irakische Häftlinge. Ihre Bilder wurden trotzdem zu Ikonen. Die Fotos haben die Wirklichkeit eingefangen und festgehalten. Sie sind größer als die Fotografen. »Larger than life«, sagen Amerikaner. Auch darum geht es Kamber und Silva, um eine Trophäe.

Warum? Diese Frage stellt sich Silva jeden Tag, wenn er seine Prothesen an seine Stümpfe schnallt. Die Sehnsucht, etwas Gutes zu tun, die Sucht nach dem Adrenalin, die Jagd nach der Ikone, das leere Konto. »Es gibt keine saubere Antwort«, sagt Silva. Warum? »Ich verstehe mich selbst nicht«, sagt Kamber.

Sie haben dort Wahrheit dokumentiert, wo sie am meisten in Gefahr ist. Sie zwingen uns dazu, die Realität wahrzunehmen. Die Presse, die Politik, die Welt braucht ihre Fotos. Sie sagen: Mission not accomplished. Ihre Fotos sagen: Seht hin. Ihre Fotos sagen: Tut was. Man könnte Silva und Kamber Helden nennen.

»Es gibt keine Helden«, sagt João Silva. »Ich bin am Arsch«, sagt Kamber.

Silva fährt wieder Motorrad, er kann wieder duschen und wieder eine Toilette benutzen. Er sagt, er sei nicht böse auf die Taliban, weil sie die Mine vergraben haben, die ihm die Beine nahm. »Das ist Krieg, und ich war an der Reihe«, sagt er.

Noch sei er zu langsam, sagt Silva, er muss sich auf einen Stock stützen, aber wenn er trainiert, wird er wieder arbeiten können, vielleicht nicht direkt an der Front, aber dahinter, hoffentlich, sagt er.

Vor einigen Monaten ist Michael Kamber noch einmal in den Irak gefahren. Er wollte sich beweisen, dass er es ein letztes Mal tun kann, sagt er, obwohl er solche Angst hat. Und er brauchte Geld. An einem Tag am Ende seiner Reise kam er zu einer Stelle in der Stadt, wo zuvor eine Autobombe explodiert war, erzählt er. Kamber beobachtete, wie ein Polizist einer Familie einen Karton überreichte, in dem die Reste eines Mannes lagen. Kamber begleitete die Familie bis zum Friedhof. Alles, was den Angehörigen blieb, von ihrem Vater, Bruder, Sohn, war ein Fuß. Die Menschen versammelten sich um einen Sarg aus Holz. Sie standen im Halbkreis um das Grab, einer von ihnen öffnete den Karton und stellte den Fuß auf den Sarg.

Es war eines dieser Motive. Das Licht fiel gut. Die Menschen weinten. Es war ein Bild für den Titel der New York Times, ein Bild mit Bedeutung, ein Bild für den World Press Photo Award und den Pulitzer-Preis. Eine Ikone, vielleicht. Kamber stand vor dem Sarg und dem Fuß, seine Kamera hing an einem Gurt um seinen Hals. Kamber hob sie nicht einmal hoch.

Takis Würger, Jahrgang 1985, ist Reporter beim Spiegel. Für eine Reportage über deutsche Scharfschützen in Afghanistanwurde er 2012 mit dem

Gespräche unter Freunden

Einleitung von Fred Grimm

Bilderkrieger basiert auf dem amerikanischen Buch Photojournalists on War: The Untold Stories from Iraq von Michael Kamber. Während es in der US-Ausgabe vor allem um den Irakkrieg geht, liegt der Fokus von Bilderkrieger auf der Profession des Kriegsfotografen. Wie erleben Fotojournalisten die kriegerischen Auseinandersetzungen, wie den Wandel in der Medienlandschaft? Welche persönlichen Erfahrungen bewegen sie? Welche Mission verfolgen sie?

Aus den knapp 40 Interviews der US-Ausgabe wählten wir rund die Hälfte aus. Wir haben sie dort, wo es um das bessere Verständnis von Sachverhalten ging, behutsam überarbeitet. Zusätzlich führte Fred Grimm ein langes Gespräch mit der deutschen Fotografin Anja Niedringhaus, kurz bevor sie nach Afghanistan reiste. Sie gehört zu jenen Kollegen, die Michael Kamber nicht selbst hatte treffen können. Der Autor Stefan Krücken porträtiert die Kriegsreporterlegende Don McCullin und den italienischen Fotografen Francesco Zizola.

Die zwischen 2008 und 2012 geführten Interviews des New Yorker Fotojournalisten Michael Kamber sind meist keine Interviews im klassischen Sinn. Viele seiner Gesprächspartnerinnen und -partner sind auf gemeinsamen Einsätzen in den Kriegsgebieten dieser Erde seine Freunde geworden. Aus den zwei bis fünf Stunden währenden Gesprächen, die oft von Thema zu Thema sprangen, erarbeitete Kamber Texte, die er seinen Kollegen zur Autorisierung vorlegte. Die Interviews fanden unter wechselnden Umständen statt. Mit Marco Di Lauro traf sich Michael Kamber in einer Bar in Kabul, an einem der wenigen Orte, wo Westler ein wenig Alkohol trinken können. Patrick Chauvel, der seit Jahrzehnten Kriege in aller Welt fotografiert, lud ihn zu sich nach Paris ein und bekochte ihn auf französische Art. Als Kamber mit Andrea Bruce in Bagdad stundenlang zusammenhockte, explodierten draußen die Granaten. Doch die beiden waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie es kaum bemerkten: »Es war wie eine kleine Pause von all der Gewalt da draußen«, erinnert sich Kamber.

»Viele Fotografen sind große Geschichtenerzähler«, erklärt Kamber. Es gab viel zu lachen – die Absurditäten des Krieges liefern viel Stoff für schwarzen Humor. Es gab viel zu diskutieren – über die Rolle des Kriegsberichterstatters in der modernen Medienwelt. Und man weinte gemeinsam: um die viel zu vielen Toten, die man gesehen hatte, um getötete Kollegen, von denen ebenfalls jeder Einzelne ein Opfer zu viel war, aber ganz besonders um Kambers enge Freunde Tim Hutherington und Chris Hondros, die eine ganze Generation junger Nachwuchsfotografen so beeindruckt hatten, bevor sie an einem Apriltag des Jahres 2011 in Libyen getötet wurden.

Es war nicht immer leicht, die Kollegen zum Reden zu bringen, vor allem, wenn es um sie persönlich ging. »Es geht nicht um mich, es geht um die Menschen, die ich fotografiere«, hörte Michael Kamber oft. Trotzdem sprachen einige zum ersten Mal über ihre posttraumatischen Störungen, unter denen auch sie leiden so wie die Kämpfer und Opfer der Kriege, von ihrem zerstörten Privatleben, den Kindern, die sie nie bekamen und den Ehefrauen, die sie irgendwann verlassen hatten. Und sie erzählten von einem Beruf im Wandel, von immer schwierigeren Arbeitsbedingungen und von Fotos, die nicht gedruckt wurden, weil die Farbe des Blutes nicht zur Farbe der gegenüberliegenden Anzeigenseite passte; Bilder, für die immer noch Tag für Tag hunderte Fotografinnen und Fotografen ihr Leben riskieren. Ihnen zu Ehren beschließen wir das Buch mit dem Bildessay Ein Bild vom Krieg in neun Fotografien, denn nur wenn wir die Welt sehen, wie sie ist, werden wir anfangen können, sie zu verändern.

MISSION

Bangert / Di Lauro / Kashi / Van Agtmael / Zizola

Abenteuerlust? Menschenliebe? Die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit? Der Wunsch, Zeuginnen und Zeugen der Geschichte zu sein? Was treibt Fotografinnen und Fotografen immer wieder in die Kriegsgebiete unserer Welt, wie erklären sie sich die Faszination, die ihr Beruf noch immer auf den journalistischen Nachwuchs ausübt? Fünf Gespräche über Träume und Werte, den Wandel in der Medienwelt, die Herausforderung, »trotzdem« zu sagen und – ja, das auch – über den Reiz des Abenteuers.

Christoph Bangert

Deutschland

Christoph Bangert (*1978) studierte in Dortmund und am International Center of Photography, New York. Er arbeitete u. a. in Afghanistan, im Irak, dem Tschad, Libanon, Nigeria und Simbabwe. Seine Bilder wurden in Zeitungen und Magazinen wie Spiegel, Stern, Time, dem New York Times Magazine oder Geo abgedruckt. 2013 erschien sein Buch Africa Overland über seine 14 Monate lange Land-Rover-Reise quer durch den Kontinent.

»Wenn man den Horror aus der Kriegsberichterstattung herausnimmt, dann fehlt ein großer Teil dessen, was den Krieg nun einmal ausmacht.«

Juli 2010, Brooklyn, New York

Ich hatte Redakteuren der New York Times davon erzählt, dass ich in den Irak wollte. Zwei Wochen später hatte ich einen festen Auftrag über zwei Monate. Einfach so. Es kam mir vor wie ein Wunder. Ich war damals ein junger Fotograf, der in Brooklyn lebte. Zu der Zeit wurden im Irak gerade viele Ausländer und Journalisten entführt. Man schnitt ihnen den Kopf ab und filmte alles mit der Videokamera – furchteinflößend. Das war Anfang 2005. Ich kam in den Irak, als beinahe alle anderen schon wieder weg waren. Nur die New York Times und das Magazin Time hatten ständig einen Fotografen aus dem Westen im Einsatz. Dabei war es die wichtigste Nachrichtenstory der Welt. Unglaublich! All die großen Fotografen mit den berühmten Namen, die für Newsweek arbeiten oder den New Yorker, waren nicht mehr da. Für die jüngeren Fotografen war das eine gute Gelegenheit zu zeigen, was sie können.

In den USA interessierte sich damals kaum noch jemand für das Thema. Man sah keine Anti-Kriegs-Demonstrationen, auch keine Pro-Kriegs-Aufmärsche.

Es war frustrierend, nicht nur für die Journalisten, sondern auch für die Soldaten: »Die Leute geben einen Scheißdreck auf den Irak. Sie sind viel zu beschäftigt mit Shoppen«, sagten sie.

Es war damals wahnsinnig gefährlich, im Irak zu arbeiten, wenn man nicht embedded war (zu deutsch: eingebettet. Journalisten in so genannten »Embeds« reisen mit festen Einheiten von Armee oder Milizen. Bei offiziellen Embeds wird in der Regel ein Vertrag unterschrieben, in dem Sicherheitsrichtlinien und der Umgang mit Bildern und Rechercheergebnisse festgelegt wird.). Wie bist du vorgegangen?

Wir hatten wahrscheinlich den gefährlichsten Job der Welt. Niemand wollte sich fotografieren lassen. Man durfte nicht auffallen. Du musstest extrem aufpassen, um deine Kontakte nicht in Gefahr zu bringen. Man konnte nur unembedded im Irak fotografieren, wenn man einen festen Auftrag von der New York Times oder von Time hatte, weil die Arbeit sehr teuer war. Diese Blätter organisierten private Sicherheitskräfte für ihre Reporter – Iraker in Zivilkleidung. Wir fuhren durch Bagdad, um die Menschen in ihren Häusern zu treffen. Alles musste sehr schnell passieren. Unsere Regel war: Wir bleiben nie länger als eine Stunde, inklusive Interviews und Fotos. Häufig hatte man gerade mal 30 Sekunden für ein Bild, mit dem man auf der Titelseite der New York Times landen wollte.

Was wäre passiert, wenn du einfach so auf die Straße gegangen wärest, um zu fotografieren, ohne jeden Schutz?

Das wäre höchstens eine Stunde lang gutgegangen. Auf uns war ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Sobald die Leute mich – einen westlichen Journalisten mit Kamera – auf der Straße gesehen hätten, wäre ich sofort entführt und verkauft worden. Für uns dürfte es damals eine Million Dollar gegeben haben. Einige Male war ich nah dran, aber das darf man sich nicht so vorstellen, wie man es aus einem Hollywood-Kriegsfilm kennt. Es gab im Irak damals keine permanenten Gefechte, Schießereien oder ständige Explosionen – boom! boom! Nein, oft war es sehr, sehr ruhig, sehr viel komplizierter als in so einem Film.

Ich bin nicht sicher, ob die Leser das nachvollziehen können.

Wenn man erwartet, dass die Menschen verstehen, was man durchgemacht hat, wird man sehr, sehr einsam enden. Wenn man sehr lange über Kriege berichtet, wird es immer schwerer zu realisieren, was normal ist und was nicht. Man fängt an, sich in Extremsituationen sicherer zu fühlen als in normalen, das ist die Gefahr. Nach Hause zu kommen ist viel härter. Man kommt heim und die Ehefrau sagt: »Bitte bring doch den Müll runter und kannst du bitte den Klempner anrufen, die Leitung leckt?« Du kommst von einem Ort, wo du gerade beschossen wurdest, und musst dich nun mit dem ganz normalen Alltagskram herumschlagen. Das fordert enorme Energie und viele von uns hören einfach auf, diesen Aufwand zu betreiben. Und ihr Leben fällt allmählich auseinander.

Wie war das, embedded als Fotograf mit den Truppen unterwegs zu sein?

Mit den Soldaten kam ich immer gut klar. Für sie war ich dieser seltsame Typ aus Deutschland: »Was tust du hier? Das ist nicht dein Krieg.« In gewisser Hinsicht war das ein Vorteil für mich. Und die U. S. Army lässt einen wirklich nah ran ans Geschehen. Die Deutschen nehmen dich nirgendwohin mit. Die sagen: »Da gibt es eine Gruppe von kämpfenden Soldaten. Die darfst du aber nicht sehen.« Die sind so gar nicht stolz auf das, was sie tun, eher beschämt. Die Amerikaner sagen eher: »Wir machen diesen Scheiß nun mal, die harte Arbeit. Wir kämpfen und wir sterben. Willst du das sehen?« Klar will ich das. Ich respektiere diese Haltung sehr. Vor einigen Jahren war ich in einem Embed mit der Bundeswehr in Afghanistan. Es macht einen Riesenunterschied, wenn man mit Soldaten aus dem eigenen Land zusammen ist. Es trifft dich viel stärker, wenn deine eigene Armee etwas macht, was nicht in Ordnung ist.

Hast du im Irak Dinge erlebt, die schiefgelaufen sind?

Die Kommunikation war schlimm. Da war eine gewaltige Kluft zwischen den Amerikanern und den irakischen Bürgern. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie tief diese Kluft gewesen ist. Die zu überwinden ist beinahe unmöglich. Häufig waren die Dolmetscher furchtbar. Ich sprach besser Arabisch als die Englisch. Man hätte wahrscheinlich jede moderne westliche Armee in diese Situation schicken können und sie wäre gescheitert, denke ich.

Du hast eines der eindringlichsten Bilder vom Irakkrieg aufgenommen. Es zeigt einen Mann auf einem Müllhaufen, dessen Hals beinahe vollständig abgeschnitten ist.

Ich war bei einem Einsatz mit dabei. Es war am Morgen. Wir fuhren die Straße entlang und da war dieser riesige Haufen Müll. Plötzlich stoppte der Geländewagen. Wir raus aus dem Humvee und da lagen diese beiden Toten im Müll, beide mit verbundenen Händen. Einen hatten sie erschossen, dem anderen den Kopf abgeschnitten. Es ist schrecklich, wenn einem so etwas begegnet, aber natürlich musste ich das fotografieren. Wenn du so etwas siehst und machst keine Bilder davon, dann hast du versagt. Du musst immer Fotos machen, dafür bist du da, sonst hast du kein Recht, an diesem Ort zu sein. Wir haben nie herausgefunden, was den beiden Männern genau passiert ist oder wer sie waren. Die irakische Armee hatte an ihren Humvees kleine Anhänger angebracht, um die Leichen einzusammeln. Sie luden die beiden auf und fuhren weg. Damals, Ende 2006, gab es zahlreiche Tötungen dieser Art in Bagdad. Die Leute wurden gekidnappt und getötet. Teils, weil sie zu der »falschen« religiösen Gruppe gehörten, teils aus kriminellen Motiven. Menschen wurden entführt, um Lösegelder zu erpressen. Häufig haben die Familien der Opfer sogar bezahlt, aber die Entführten wurden trotzdem umgebracht.

Erinnerst du dich, was du gedacht hast, als du das Foto machtest?

Es war in Ghazaliya, im Westen Bagdads, einer der gefährlichsten Orte damals. Aber wenn man da ist, denkt man nicht allzu viel darüber nach. Man versucht einfach, die Aufnahme technisch richtig hinzukriegen, und hat auch keine Zeit, viel nachzudenken. Beim Fotografieren hat man eine Kamera vor dem Gesicht. Es erwischt einen erst später, wenn man die Aufnahmen anschaut und auswählt. Dann aber richtig.

Man lebt mit seinen Bildern. Es war früher Morgen, wunderbares Licht, die ganze Szenerie war beinahe unwirklich. Man muss sehr vorsichtig damit sein. Manchmal werde ich kritisiert: Deine Bilder sind ja viel zu schön. Ich habe damit kein Problem. Ich versuche eben, die besten und kraftvollsten Aufnahmen zu machen. Muss ich ein schlechtes Foto machen, nur weil die Dinge schrecklich sind, die ich sehe? Die Menschen tendieren nun einmal dazu, eher visuell gelungene Bilder anzusehen als langweilige. Warum sollten wir ganz simple Fotos machen, wenn wir auch sehr ästhetische, vielschichtige, faszinierende machen können? Die Menschen schauen eher auf ein Foto, wenn es auch gut aussieht.

Aber es ist ein hässlicher Krieg.

Sicher. Krieg ist immer hässlich, aber das heißt nicht, dass man hässliche Bilder davon machen soll, weil sich die eben niemand anschaut. Warum sollte man hässliche Fotos ansehen, wenn man auch großartige ansehen kann, die vielleicht einen Funken in einem entzünden, sich für das Thema wirklich zu interessieren?

Warst du von der fehlenden öffentlichen Reaktion auf den Krieg enttäuscht, als du nach New York zurückkehrtest?

Jeder hatte früher einen Nachbarn, dessen Sohn in Vietnam war. Vietnam betraf die gesamte Gesellschaft. Ein großer Unterschied zum Irak, wo eine Berufsarmee operiert. Klar, jeder hat einen Sticker auf seinem Auto, »Support our troops«, aber das ist es dann auch schon. Keiner kennt wirklich einen Soldaten im Irak, weil die alle aus diesen Kleinstädten in Kansas kommen. Die Menschen sagten: »Nun ja, das sind Berufssoldaten und wenn sie getötet werden, gehört das nun mal zum Job dazu.«

Lass uns noch einmal auf das Foto zurückkommen, das von dem Iraker mit dem fast abgetrennten Kopf. Wurde es in den USA gezeigt?

Es wurde niemals veröffentlicht. Es wurde ein einziges Mal bei einer Ausstellung in Brooklyn gezeigt. Eine Gruppenausstellung, Battlespace, über die Kriege im Irak und in Afghanistan. Sie wurde von Fotografen organisiert, die das Gefühl hatten, so viele Bilder würden nie gezeigt. Es existiert zwar keine offizielle Zensur in den USA, aber es gibt sie natürlich. Es wäre naiv zu denken, es gibt hier keine Zensur, nur weil Amerika eine Demokratie ist. Ich denke, es gibt überhaupt keinen Krieg auf der Welt ohne Zensur. Die Bilder in dieser Ausstellung waren einfach furchtbar, furchtbar, furchtbar. Niemand würde die veröffentlichen wollen. Zum Teil verstehe ich das auch. Die New York Times ist eine Familienzeitung. Ich habe ein Kind und möchte auch nicht, dass es alles zu sehen bekommt, was ich fotografiere. Es ist ein echtes Dilemma, weil eben einige Bilder doch veröffentlicht werden müssten. Wenn man den Horror aus der Kriegsberichterstattung herausnimmt, dann fehlt ein großer Teil dessen, was den Krieg nun einmal ausmacht.

Wenn deine Tochter größer wird, wird sie dieses Buch vielleicht einmal zur Hand nehmen und das Foto sehen. Stört dich das, wenn sie solche Bilder sieht?

Nein, aber ich habe den großen Vorteil, dass ich mich mit meiner Tochter hinsetzen und über alles reden kann. Ich kann erzählen, was sich da wirklich zugetragen hat. Ich war da. Das ist ein Geschenk.

Ist da etwas, was von der Zeit im Krieg bei dir geblieben ist? Irgendein Tag, ein Moment, ein Bild, das prägend war, das etwas in dir verändert hat?

Ich habe einen alten Mann in einem Krankenhaus fotografiert. Ich machte eine Geschichte über ein ziviles Krankenhaus in Bagdad, das Yarmouk Hospital.