16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siedler

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Größe und Tragik des Eisernen Kanzlers. Das Standardwerk zum Bismarck-Jahr

Mit seiner Bismarck-Biographie hat Ernst Engelberg Maßstäbe gesetzt. Bis heute sind seine lebendige Zeichnung des ersten Reichskanzlers und die stilistische Brillanz dieses Meisterwerks der deutschen Geschichtsschreibung unerreicht. Zum 200. Geburtstag Otto von Bismarcks erscheint der Klassiker nun in einer aktualisierten und gekürzten Neuausgabe – ein Lesevergnügen allerersten Ranges.

Ernst Engelbergs zweibändige Biographie Bismarcks war schon bei Erscheinen eine geschichtspolitische Sensation: Es war das einzige große historische Werk, das zeitgleich in Ost- und Westdeutschland publiziert wurde. Durch seinen neuen, vielschichtigen Blick auf Charakter und Überzeugungen des ersten deutschen Reichskanzlers überwand es alle geschichtsideologischen Gräben. Engelberg schuf das faszinierende Bild einer einzigartigen Persönlichkeit und eines herausragenden politischen Werkes, das letztlich tragische Züge annahm. Denn es war Bismarcks größte Leistung, die Schaffung des Deutschen Reiches, die am Ende jenes Altpreußen aufhob, in dem er verwurzelt war und dem seine ganze Liebe gehörte.

Die von Achim Engelberg edierte Neuausgabe bietet nun endlich die Chance, diesen Bismarck neu zu entdecken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1580

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

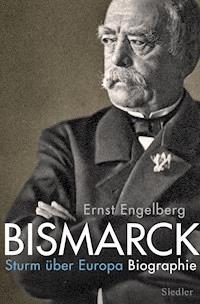

Ernst Engelberg

BISMARCK

STURM ÜBER EUROPA

herausgegeben und bearbeitet von Achim Engelberg

Siedler

Erste Auflage

Copyright © 2014 by Siedler Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg

Lektorat und Satz: Ditta Ahmadi, Berlin

Karten: Peter Palm, Berlin

ISBN 978-3-641-12371-0

www.siedler-verlag.de

INHALT

KAPITEL 1 Bismarcks Werden und Suchen

Kindheit auf dem Lande und Schuljahre in der Residenz

Bismarcks Universitäts- und Referendarzeit

Ausbrechen aus der Enge

Aufs pommersche Land. Beruf ohne Berufung

Der Pietistenkreis in Pommern

KAPITEL 2 Im Kampf gegen die Revolution

Vom Gutsherrn zum Politiker

Vermählung und erster Kampf im Landtag

Vor und nach dem März 1848

Für Wiedererstarken der Krongewalt und ihrer Armee, gegen liberale Mitregierung und demokratische Volksbewegung

Das Olmütz-Erlebnis: Vom preußischen Unionsversuch zum österreichisch-russischen Diktat

KAPITEL 3 Auf politischem Vorposten: Vor und nach dem Krimkrieg

Endlich auf ureigener Berufsbahn

Erste Aktivitäten im Bundestag

Krisenbedrohter Konservatismus und Bismarcks taktische Überlegungen

Krimkriegserfahrungen

Bruch mit der Kamarilla

Grundzüge in Bismarcks Denken und Handeln

KAPITEL 4 Der Staatskrise entgegen: Als Gesandter in Reservestellung

Der preußische Gesandte in Petersburg und der oberitalienische Krieg

Kontakte zu Männern des Nationalvereins

Rückkehr nach Petersburg. Erregendes Italien

Über den »Souveränitätsschwindel der deutschen Fürsten«

Um die Heeresvorlage. Bismarck fürs Kommende gerüstet

KAPITEL 5 Der Konfliktminister

Preußischer Verfassungskonflikt und bundespolitischer Zwist

Die polnische Frage. Krieg um Schleswig-Holstein. Beginn der liberalen Wende

KAPITEL 6 Im Vorfeld der Revolution von oben

Auseinandersetzungen in und mit den Parteien

Bismarcks Freiheit in der Gebundenheit

Das österreichische Lager in der Defensive

Die Volksbewegung: Preußen am Vorabend des Krieges

KAPITEL 7 Die Hegemonie Preußens

Die Revolution in Kriegsform

Wandlungen im Innern

KAPITEL 8 Die Begründung des Norddeutschen Bundes

Die Arbeit an der Verfassung. Der konstituierende Reichstag

Die Luxemburger Krise. Die Militärpolitik

KAPITEL 9 Der wirtschaftliche Fortschritt und die politischen Gegenströmungen

Die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes. Das Zollparlament

Die Partikularisten

Die sozialistische Linke

Die Zerreißprobe

KAPITEL 10 Der Krieg und die Reichsgründung

Vom Beginn des Krieges bis zum Ende der Herrschaft Napoleons

Der französische Widerstand gegen die Annexionen

Bismarcks Streit mit dem Generalstab. Der Waffenstillstand und der Vorfriede

Die Gründung des preußisch-deutschen Reiches

KAPITEL 11 Epochenwechsel

Friedensschlüsse und Pariser Kommune

Bismarck zu Hause

Des Kanzlers Macht und ihre Grenzen

Im Gründerrausch zur wirtschaftlichen Großmacht

Orientierung im europäischen Kräftefeld

KAPITEL 12 Staat und Kirche. Das disharmonische Zusammenspiel mit dem Liberalismus

Die Entstehung des Konflikts

Die Konfliktzeit

KAPITEL 13 Mannigfache Krisen

Der Gründerkrach

Die Militärfrage. Um ein Übereinkommen mit den Liberalen

Das prekäre Dreikaiserverhältnis

Kriegsgelärm und Bündnisängste im Frühjahr 1875

Lassalleaner und Marx-Anhänger vereint gegen Bismarck

KAPITEL 14 Kriegswolken aus dem Orient. Spannungen im Innern

Der aufständische Balkan und die drei Kaisermächte

Der Russisch-Türkische Krieg und die Großmächte

Schritte und Wege zur innen- und wirtschaftspolitischen Wende

Der Berliner Kongress und das deutsch-österreichische Bündnis

KAPITEL 15 Der Umschwung in der Innen- und Wirtschaftspolitik

Sozialistengesetz und Schutzzollgesetze

Bismarcks Kampf mit dem Parlament. Eine innenpolitische Niederlage

KAPITEL 16 Die Sicherheits- und Kolonialpolitik (1881–1885)

Außenpolitische Erfolge. Auf dem Höhepunkt

Erschütterungen in der Familie

Beginn der kolonialen Expansion

KAPITEL 17 Die Sozialversicherung. Veränderungen in den Parteien

Die Versicherungsgesetze – Bismarcks Lockungen

Neue Parteienkonstellationen

Immer wieder Streit mit dem Reichstag. Um den Arbeiterschutz

Die neue Industriewelt: Unternehmer und Erfinder

KAPITEL 18 Die Krise der Innen- und Außenpolitik

Soziale Nöte und politische Repressionen

Polenpolitik und Rückzug aus dem Kulturkampf

Die bulgarische Krise im internationalen Spannungsfeld und der Zerfall des Dreikaiserbündnisses (1885/86)

Das Heer im politischen Kräftespiel. Der Kartellreichstag

Der Rückversicherungsvertrag. Gegen Präventivkrieg und Revolutionsgefahr

KAPITEL 19 Bismarcks Herrschaft im Niedergang

Der Kanzler im Dreikaiserjahr

Schriftsteller in Opposition. Arbeiterbewegung im Erstarken

Um die außenpolitische Perspektive

Zerfall und Verlust der Macht

KAPITEL 20 Rastlos im Ruhestand

Vom Regieren zum Frondieren

Gäste, Gespräche, Gewohnheiten

Veränderungen in Ökonomie und Politik

Die französisch-russische Entente. Fragen der Abrüstung

Warnungen und Spannungen. Die Reise nach Wien

KAPITEL 21 Ein Leben erlischt – ein Zeitalter geht zu Ende

Abschiednehmen

Vertanes Erbe

Nachwort des Herausgebers

Personenregister

KAPITEL 1Bismarcks Werden und Suchen

Kindheit auf dem Lande und Schuljahre in der Residenz

Lange und sehr verschiedenartige Traditionen waren es, mit denen sich der am 1. April 1815 als viertes Kind des Gutsbesitzers Ferdinand von Bismarck und seiner Frau Wilhelmine (geb. Mencken) in Schönhausen bei der Elbe geborene Otto von Bismarck auf seinem Lebensweg auseinanderzusetzen hatte: Er war väterlicherseits Sprössling eines alteingesessenen Adelsgeschlechts der Altmark, mütterlicherseits Abkomme einer Familie von Gelehrten und hohen Beamten. Gleichzeitig ward Otto von Bismarck an der Wende eines Zeitabschnitts geboren: Die napoleonischen Erschütterungen und Kriege gingen zu Ende; sein Geburtstag fiel in jene hundert Tage, da Napoleon, der Insel Elba entflohen und nach Paris zurückgekehrt, noch einmal versuchte, seine Herrschaft Frankreich und Europa aufzuzwingen. Der diktatorische Erbe der großen Französischen Revolution und Herrscher über die deutsche Nation scheiterte endgültig just im Frühsommer 1815, da Otto von Bismarck, der spätere königlich-preußische Testamentsvollstrecker der Revolution von 1848 und ihrer nationaldeutschen Forderungen, die ersten Lebenswochen verbrachte.

Im Geburtsjahr des preußischen Junkerssohns war das europäische Staatensystem entsprechend der Veränderung in den Kräfteverhältnissen zwischen den Klassen und Staaten neu zu gestalten. Das war die Aufgabe des vom September 1814 bis Juni 1815 tagenden Wiener Kongresses.

Zur territorialen und politischen Neuregelung in Europa gehörte auch die innerhalb Deutschlands.

England war der Hauptsieger in dem Jahrhundertkampf, der 1688 nach der Glorious Revolution begonnen, 1763 die Hegemonie der Bourbonen überwunden und mit der Niederwerfung Napoleons geendet hatte. England stärkte seine Stellung als erste Industrie- und Kolonialmacht Europas. Österreich zog sich vom Rhein zurück, nicht allein durch die Preisgabe Belgiens, sondern auch des Breisgaus, und baute dafür in Venetien seine italienische Stellung aus; Österreich wurde stärker als vorher eine Süd-, Ost- und Donaumacht, ohne auf hegemoniale Aspirationen in Deutschland zu verzichten. Russland rückte durch die Annexion von Zentralpolen weiter nach Westen vor. Frankreich, wo das bourbonische Königtum wieder eingesetzt wurde, verlor nur Savoyen und Nizza, behielt jedoch Elsass und Lothringen. Preußen schließlich konnte sich zwar halb Sachsen, die Rheinprovinz und Westfalen einverleiben, aber sein Territorium blieb nach wie vor unzusammenhängend, durch Hannover und Hessen-Kassel getrennt.

In der Reichsgründungszeit hatte sich Otto von Bismarck nahezu mit all diesen territorialen Regelungen, die in seinem Geburtsjahr getroffen wurden, direkt oder indirekt auseinanderzusetzen, erst recht mit dem in Wien abgeschlossenen Bundesvertrag. Dieser war eine einzige Desavouierung aller nationalen Hoffnungen, da er weder eine Bundesregierung noch ein Bundesparlament brachte.

Das zentrale Organ des Bundes mit dem schönfärberischen Namen Bundestag und dem Sitz in Frankfurt am Main war eine Konferenz von Gesandten, die an die Instruktionen ihrer Regierungen gebunden waren. Die Souveränität der deutschen Fürsten, Ergebnis eines halben Jahrtausends deutscher Geschichte, war geblieben.

Auf der Protagonistenebene des Wiener Kongresses waren die nationalpolitischen Gegensätze in Freiherrn vom Stein und Staatskanzler Metternich personifiziert. Metternich siegte über Stein, weil er sich sowohl auf die partikularistische Niedertracht ehemaliger Rheinbundstaaten wie Bayern und Württemberg, der stabilsten Hinterlassenschaften Napoleons auf deutschem Boden, als auch auf das Interesse der Großmächte an einem schwachen Deutschland verlassen konnte.

War Metternich der Planer und Gründer des antinationalen Fürstenbundes, genannt Deutscher Bund, so machte sich Zar Alexander daran, politisch das Zusammenwirken der Monarchien, insbesondere Mittel- und Osteuropas, zu fördern und diese ideologisch vom aufgeklärten Absolutismus mit seiner auch für die Monarchen gültigen Vertragslehre abzubringen. Stattdessen wollte er die Lehre vom Gottesgnadentum und von der Legitimität neu beleben und begründen. Diese Prinzipien der zaristisch inspirierten Heiligen Allianz sollten die Monarchien gegen das bürgerliche Streben nach konstitutionellen Verfassungen und nationaler Staatenbildung geistig besser rüsten, als dies nach Meinung der Neo-Konservativen die Anpassung ans Aufklärerische vermochte. Die Heilige Allianz, deren Kern der russische Zar, der habsburgische Kaiser und der preußische König bildeten, schien fähig zu sein, Geist und Macht der kommenden Jahrzehnte zu bestimmen. Tatsächlich vermochte sie es aber nicht, trotz der Karlsbader Beschlüsse mit ihrer Vorzensur, dem Verbot der Burschenschaften, der Entlassung unliebsamer Lehrkräfte wie etwa Ernst Moritz Arndt und der Überwachung der Universitäten. So wie in dem antinapoleonischen Unabhängigkeitskrieg Reaktionäres mit dem Streben nach preußisch-deutscher Regeneration zusammenwirkten, so war der Rückschritt der von der Heiligen Allianz geprägten Restaurationsperiode gepaart mit dem Fortschritt, der sich ökonomisch-sozial, geistig und politisch auf die bürgerliche Nation hinbewegte.

Um in der revolutionär aufgewühlten Epoche, in die er hineinwuchs, eine Rolle spielen zu können, musste Otto von Bismarck sich zunächst und vornehmlich mit seiner eigenen Zeit auseinandersetzen; dennoch stellt sich auch die Frage nach den familiär überkommenen Traditionen, die er aufzunehmen, produktiv zu verarbeiten oder zu überwinden hatte. Die Hinterlassenschaften in Gestalt von Gutshäusern, Möbeln, Ahnenbildern und Grabsteinen, Dorfkirchen unter gutsherrlichem Patronat, Urkunden und schriftlichen Zeugnissen aller Art vermittelten die feudalen Ursprünge in Fülle. Mündliche Überlieferung mit ihrer merkwürdigen Mischung von Legendärem und Authentischem spielte in der Vorstellung der Adligen über Wert und Abfolge ihres Geschlechts eine große Rolle. Darüber hinaus nahm das Bewusstsein von Gesellschaft und Adel im Laufe des 19. Jahrhunderts ideologisch bestimmtere Konturen an und trug so zur schärferen Herausbildung des aristokratischen Standesbewusstseins bei.

Die Kinder aus der Ehe Ferdinand von Bismarcks mit Wilhelmine Mencken gehörten zu jenen Schichten, die die gesellschaftlichen und politischen Hauptstützen des altpreußischen Staates bildeten: Es waren die in ihren Gutsbezirken über die Bauern herrschenden Junker und die auf das Königtum unmittelbar eingeschworenen Offiziere und Beamten; zwar fehlten Pastoren in der väterlichen und mütterlichen Geschlechterfolge, aber nicht Domherren und Senioren von Domkapiteln. Während die Geschichte der Menckens nur bis in das 17. Jahrhundert zurückzuverfolgen ist, kann man das Wirken der Bismarcks bereits im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts nachweisen.

Wenn jede Gegenwart zugleich das Vergangene in sich aufbewahrt, zuweilen mit sich herumschleppt, so war die Problematik der mit Bismarck verbundenen Reichsgründungszeit in besonderem Maße durch die der vorangegangenen Jahrhunderte mitbestimmt, vor allem durch die vom Ausland her begünstigte Verfestigung der mit Glaubensspaltung gepaarten Kleinstaaterei. Wer in der Zeit des nationalstaatlichen Umbruchs Politik betreiben, ja nur mitreden wollte, hatte mit den überkommenen Beziehungen von Adel, Bauern, Städtebürgern und Landesfürsten untereinander, aber auch zu den europäischen Staaten und Völkern zu tun; nicht allein die Gegenwart, sondern auch eine lange Vergangenheit waren dazu angetan, dem handelnden Individuum sowohl subjektive Bindungen als auch objektive Zwänge aufzuerlegen. Erst die Zusammenhänge von Vergangenem und Gegenwärtigem schaffen das jeweilige historische Milieu einer Nation und Region und sind mitbestimmend für die sozialen Beziehungen eines Individuums.

Für Bismarck war sein Geburtsjahr in doppeltem Sinne von gesellschaftlichem Gewicht: Einmal hat ihn jener in der Kindheit und Jugend vermittelte Erlebnisbereich der unmittelbaren Vergangenheit in hohem Maße geprägt, zum anderen wurde damals gesellschaftlich und staatlich der Rahmen und Inhalt für das geschaffen, was er in der Zukunft zu bewältigen hatte. Es konnte kaum anders sein, als dass der heranwachsende Knabe gleichsam Stück für Stück und mit den Jahren immer eindringlicher von all dem erfuhr, was Eltern, Verwandte, Freunde und Lehrer von ihrem Stand und Standort aus erlebt und verarbeitet hatten: Vom Vorfeld der großen Französischen Revolution bis zum Interventionskrieg der alten Mächte; vom Sonderfrieden Preußens 1795 bis zum Zusammenbruch der vom Alten Fritzen überkommenen Armee 1806; von den Bedrückungen der Fremdherrschaft bis zu den Taten und Opfern des Befreiungskrieges, aber auch von dem wenig heldenhaften Hin und Her des diplomatischen Spiels um die Siegesfrüchte Preußens.

Über die Grenzziehungen und Annexionen der großen und kleinen Länder Europas werden sich die Gemüter in der Familie Bismarck kaum erhitzt haben, nicht einmal über die Bildung des Deutschen Bundes, der nur ein loser, die Souveränität der deutschen Fürsten wahrender Staatenbund wurde. Interesse dürfte schon eher die Frage gefunden haben, ob Sachsen ganz oder teilweise von Preußen annektiert wird. Immerhin war seit dem November 1814 als Nachfolger des russischen Obersten Prendel Generalleutnant Friedrich von Bismarck, also »Onkel Fritz«, Stadtkommandant von Leipzig. Dort muss‚te er mit dem der Familie wohlbekannten Sächsischen Kammerrat und Großbankier Frege zu tun haben, der als Mitglied des Rats der Stadt seit der Völkerschlacht verantwortlich für die Leipziger Lazarette war. Diese Beziehungen mögen erklären, warum Frege einer der Paten Otto von Bismarcks war, wenn auch im Taufregister der Schönhausener Dorf- und Herrschaftskirche vom 15. Mai als abwesend notiert. Es will so scheinen, als ob bereits an der Wiege Otto von Bismarcks die Diplomatie eine Rolle spielte – eine Diplomatie, die die Widersprüche zwischen aristokratisch-patrizischer Solidarität und staatlicher Interessenlage mitunter auszugleichen hatte.

Was Otto von Bismarck von seinen Eltern und Ahnen an körperlich-nervlicher Konstitution und charakterlicher Wesensart geerbt haben mochte, verband sich organisch mit der von ihm gleichsam eingesogenen Lebensatmosphäre der ganzen Familie, mit ihren ökonomisch-politischen Interessen, individuell und sozial bestimmten Empfindungen, Denk- und Lebensgewohnheiten, ihren gesellschaftlichen Konnexionen und zeitgeschichtlichen Verstrickungen.

Während der ersten zwei Jahrzehnte seines Lebens hatte Otto von Bismarck zwar viel Berührung mit dem Land, aber wenig mit seinem Geburtsort. Bereits im Frühjahr 1816 übersiedelte sein Vater Ferdinand von Bismarck mit der Familie nach Pommern in das neuerworbene Gut Kniephof, ohne Schönhausen aufzugeben. Wie überall tat man sich schwer hinsichtlich der Umwandlung der Besitz- und Nutzungsrechte der Bauern und Kossäten an ihren Grundstücken in ihr volles Eigentum und Ablösung ihrer Frondienste und Natural- wie Geldabgaben. Das relativ weitgehende Agrar-Edikt von 1811 wurde nie und nirgends angewandt, ja vielfach – wie interne Berichte zugaben – nicht einmal veröffentlicht. 1815 formell suspendiert und durch die Deklaration von 1816 ersetzt, also durch ein ganz neues Gesetz, das die Möglichkeit einer Eigentumsverleihung gegen Landabgabe an die Gutsherren auf die spannfähigen Bauern einschränkte. Erst das Gesetz vom März 1850 erklärte alle Bauern für regulierungsfähig.

Den Schwierigkeiten der Regulierungen und Separationen konnte ein Gutsherr in einem vielgliedrigen Dorf kaum ausweichen, wie dies in einer kleinen Siedlung möglich war. Anders als Schönhausen bestand Kniephof nur aus einem Herrensitz, dem Vorwerk und wenigen Feuerstellen. Das mag hinlänglich erklären, warum Ferdinand von Bismarck den pommerschen Besitz als Wohnsitz wählte und es seinem Inspektor Bellin überließ, mit den Bauern und ihren Streitereien an der altmärkischen Elbe fertig zu werden. Der neue Besitzer von Kniephof hatte das Gut von der Witwe seines Vetters mit den benachbarten Gütern Jarchlin und Külz samt totem und lebendem Inventar zu äußerst günstigen Bedingungen erworben. Zum lebenden Inventar gehörten – wie der schriftliche »Vergleich« auswies – dreißig Kühe und ein Bulle. Es war dafür eine Entschädigung von 890 Reichstalern ausgesetzt; als Gegenleistung für die Güter stipulierte der »Vergleich«, der eben kein Kaufvertrag war, die Verpflichtung, dass »der Herr Rittmeister von Bismarck aber ohne Verrechnung das Agio für das Geld und die Pfandbriefe«, die als Hypothek auf den Gütern eingetragen waren, übernahm; desgleichen sollte er »die Kriegs-Schäden aus dem Jahre 1807 und die Meliorationen vergütigen«. Bemerkenswert ist noch, dass »als Beistand« dieses merkwürdigen Vergleichs Karl Wilhelm Zitelmann figurierte, ein Verwandter jenes gleichfalls aus Stettin stammenden Zitelmann, der in den 1850er Jahren Pressegehilfe und in den 1860er Jahren Chef des geheimen Nachrichtendienstes Otto von Bismarcks war. So gab es im vertraulichen Dunkel der Geschäfte eine gleichsam parallel laufende und zugleich aufsteigende Kontinuität von den Alten zu den Jungen. Vater Ferdinand jedenfalls, so simpel und phlegmatisch er sein mochte, bewies bei dieser Transaktion wie schon bei seiner Heirat zehn Jahre zuvor, dass er des Lebens günstige Gelegenheiten zu nutzen verstand; er konnte warten, bis die Umstände das Handeln erlaubten. Eine solche Eigenschaft sollte auch seinem Sprössling Otto später nicht fremd sein.

Die pommerschen Güter Külz, Jarchlin und Kniephof lagen im Abstand von etwa zehn Kilometern entlang einer Landstraße nordöstlich von Naugard. Im Eigentum ein und derselben Familie, wenn auch nicht immer der gleichen Familienmitglieder, unterstanden sie einer gemeinsamen Patrimonialgerichtsbarkeit und einem einzigen Kirchenpatronat, wobei die drei Güter in Jarchlin eingepfarrt waren, wo auch die alte, relativ kleine Kirche stand. Das nahe Naugard, Sitz des junkerlichen Landrats, des herrschaftlichen Justitiars und des ritterschaftlich beherrschten Kreistages, besaß nicht den patrizisch-bürgerlichen Charakter wie Tangermünde und Stendal, sondern war von Institutionen der Junker und ihren gesellschaftlichen Vorstellungen beherrscht.

Wollte man von Naugard aus das Bismarcksche Kniephof besuchen, stieß man zunächst auf Külz, wo eine doppelreihig mit Eichen bepflanzte Allee den Blick auf das Gutshaus zugleich freigab und begrenzte. Nach Kniephof hin zweigte von der Hauptstrecke eine auch mit Eichen umsäumte Straße ab, die zu zwei Dritteln aus einem gepflasterten Teil bestand, zu einem Drittel aus einem ungepflasterten, gleichsam danebenliegenden Weg, der Pferdehufen angemessen war. Kniephof war kein Dorf; da gab es nicht wie in Schönhausen Bauernhäuser und eine Dorfstraße, die sich da und dort verzweigte, keine trutzig-ehrwürdige Dorfkirche. Das Gutshaus war der bestimmende und beherrschende Teil des Fleckens. Eingangssäulen kurz vor seinem Hauptgebäude bildeten, wie übrigens auch in Külz, das Wahrzeichen herrschaftlichen Besitzes. Dem durch die Eichenallee auf das Herrenhaus Zufahrenden boten sich rechts die Wirtschaftsgebäude und Wohnungen der Gutsleute dar, links erstreckte sich der feudale Park- und Waldbesitz.

Der Herrensitz bestand aus einem Mittelbau von zwei Stockwerken und zwei einstöckigen Anbauten mit Dachstuben in den Seitengiebeln. Auf der Rückseite des Gutshauses befand sich eine Gartenstube mit Veranda. Im rechten Anbau wohnte die Dienerschaft in einfachen, geweißten Stuben. Der Hausflur war ziegelsteingepflastert, also weniger für den Empfang von Gästen vorgesehen, sondern zum Abstampfen von Acker-, Wald- und Stallstiefeln. Ausmaß und Einrichtung des Herrenhauses waren von solchem Zuschnitt, dass es niemandem in den Sinn kam, es als Schloss zu bezeichnen. Schon ein flüchtiger Vergleich lässt in Schönhausen das stattliche Dorf als relativ selbstständigen Teil erkennen, während in Kniephof alle Bauten dem Gut gehörten und auch räumlich dem junkerlichen Gutshaus zu- und untergeordnet waren. Das alles gibt eine ahnende Vorstellung vom pommerschen Patriarchalismus, von der materiellen Not und geistigen Erniedrigung des Hausgesindes und der Landarbeiter. Nur die fabrikähnliche Schnapsbrennerei – wie die meisten anderen Bauten ebenfalls rechtsseitig vor dem Gutshaus gelegen– wirkt etwas klotzig-befremdlich, als aufdringliches Zeichen willkommener Geldeinnahmen und zugleich als Einbruch des Kapitalismus in den patriarchalisch verbrämten Feudalismus.

Für den heranwachsenden Otto von Bismarck hingegen wurde Kniephof für einige Jahre zum Knabenparadies. Pommern war es, das seinen Erlebnisbereich nachhaltig prägte, weitaus mehr als die Altmark. Immer galt seine größere Liebe jenem Flecken Erde, auf dem er in früher Ungebundenheit umherstreifen konnte. Auch der zum Manne gewordene Bismarck liebte den waldigen, leicht hügeligen Bereich um Kniephof herum weitaus mehr als die Flussniederungen bei Schönhausen. Er mochte den schönen, in Wald übergehenden Kniephofer Park mit seinem in sanftem Bogen geschwungenen Weg, seinen Lichtungen, den Fischteichen und nicht zuletzt den alten Eichen. Alles bot zudem willkommene Gelegenheit zum Reiten und Jagen. Landschaft und Herrschaft waren hier in eins verwoben.

Ende 1821 nahte die Zeit, da der junge Otto die ländliche Idylle und häusliche Nestwärme mit der Erziehungsanstalt im fernen Berlin vertauschen musste. Der fast fünf Jahre ältere Bruder Bernhard war dort schon seit etwa einem Jahr in Vollpension untergebracht. Junkersöhne auf dem Lande einzuschulen konnte der Familie gar nicht in den Sinn kommen, dazu waren die dort vermittelten Kenntnisse zu dürftig. Außerdem sollte sich ein junger Herr mit den Dorfjungen und -mädchen nicht so gemein machen beim Herumstreifen in Wald, Flur und Stallungen; erst recht aber gehörte er nicht mit ihnen in denselben Schulraum. Und was für Räume waren das, gerade in Pommern, wo es oft genug ein zähes Gefeilsche gab, wer denn den Bau der Schulbauten zu finanzieren oder für deren Instandhaltung aufzukommen habe. Es gab noch in den 1840er Jahren Gutsbesitzer, die allen Ernstes erklärten, sie würden wegen der Beisteuerung zu Schulkosten verschulden – worauf allerdings die Regierung antwortete, dass ihr bislang kein einziger derartiger Fall bekannt geworden sei. Ein entnervender Kleinkrieg war da selbst um die kleinsten Verbesserungen zu führen, etwa um das Ersetzen von Lehmböden durch Holzdielen in den Schulzimmern. Diese sollten nach dem Willen vieler Junker möglichst so geräumig sein, dass darin ein Lehrer »selbst 100 und mehr« Schüler unterrichten könne. Auf diese Weise sollte die »Unterhaltung mehrerer Schulklassen, und also mehrerer Schullehrer und deren Familien«, vermieden werden. Angesichts des pädagogischen Fortschritts und der Fülle des Unterrichtsstoffes erschien es den Bismarcks auch nicht mehr angängig, einen alles unterrichtenden Hauslehrer zu halten; vielmehr drängte die bildungsbeflissene Mutter Wilhelmine darauf, dass ihre Söhne in einer renommierten Schule der Residenz untergebracht würden. Dort hatten die Bismarcks ohnehin eine Stadtwohnung, die sie nach alter Gewohnheit im Winter aufsuchten.

Es war bekannt, dass die Schüler in der Anstalt des Pädagogen Johann Ernst Plamann nach Methoden Pestalozzis, verbunden mit eifriger Pflege des Turnens und körperlicher Abhärtung, bis zur Tertia-Reife des Gymnasiums unterrichtet wurden. Zu der Zeit, da der junge Otto von Bismarck Schüler in der Plamannschen Lehranstalt wurde, waren ihre berühmtesten Lehrer dort schon nicht mehr tätig: Christian Wilhelm Harnisch leitete von 1822 an in Weißenfels jenes Lehrerseminar, das den Namen »Das Schulmeisterhauptquartier« bekam; der Mathematiker, Kartograph und Mitbegründer des deutschen Turnens, Karl Friedrich Friesen, war als ein Führer der Lützowschen Freischar im März 1814 gefallen; der Turnvater Friedrich Ludwig Jahn, als »Demagoge« verdächtigt und verhaftet, hatte eine Festungsstrafe abzusitzen. Nur Ernst Wilhelm Eiselen war noch als Mathematiker, Turn- und Fechtlehrer am Plamannschen Institut tätig, das er jedoch 1825 verließ, um eine eigene Turnanstalt, später auch für Mädchen, zu gründen.

In den Jahren unmittelbar nach dem Befreiungskrieg herrschte im Institut »ein Geist des frischesten Lebensmutes, der freudigsten Hoffnung, der hingebenden Vaterlandsliebe, der ungeheuchelten Gottesfurcht und Frömmigkeit und des wissenschaftlichen Lerneifers«, so schrieb der Nachfolger Friesens, Karl Friedrich von Klöden, in seinen Jugenderinnerungen. Doch je mehr die Reaktion in Staat und Gesellschaft an Boden gewann, desto mehr wurde bei Plamann Pestalozzis Methode, wahrscheinlich auch falsch verstanden, verselbstständigt und nicht mehr belebt durch die innere Begeisterung für menschlich-gesellschaftlichen Fortschritt und nationale Erneuerung. Gegen eine solche Erstarrung lehnten sich – allerdings vergeblich – die pädagogisch und wissenschaftlich ehrgeizigsten Lehrer auf.

Der alte Geist der Freudigkeit und des gegenseitigen Wohlwollens zwischen Lehrer und Direktor wie zwischen Lehrer und Schüler ging in den von Plamann immer unsachlicher geführten Auseinandersetzungen unter; an die Stelle der fast familiären Verbundenheit unter den Schülern trat eine rüde Art des Miteinanderumgehens, die als biedere Deutschtümelei hingenommen wurde. Wie die Methode des Unterrichts veräußerlichte sich auch die Ordnung des Instituts. Was dem Unterricht dienen sollte, wurde ein selbstständiger Wert, treudeutsch und bieder. Überdies ängstigte sich Plamann, ob er seine Lehranstalt noch lange aufrechterhalten könne. Das war die Lage, als der junge Otto von Bismarck ihr anvertraut wurde.

Schon der Tagesplan und das Ordnungsgebaren der Erziehungsanstalt spiegeln in manchem den Geist der Verhärtung und Existenzangst wider: Punkt 6 Uhr war Wecken; das Frühstück bestand aus Milch und Brot; um 7 Uhr sollten die Schüler mit einer religiösen Erbauung und einer Ansprache des Direktors auf die Lehrstunden eingestimmt werden; um 10 Uhr folgten eine halbe Stunde Erholung und das zweite Frühstück, bestehend aus trockenem Brot; um 12 Uhr teilten die Frau Direktor Plamann und ihre Nichte jedem Lehrer und Schüler die ihnen zukommende Portion des Mittagessens selbst aus. Was der Reichsgründer Otto von Bismarck noch nach Jahrzehnten über das »künstliche Spartanertum« bei den Plamanns erzählte, ist so kräftig anschaulich und mit dem von anderen Mitgeteilten konform, dass man ihm glauben kann; immer habe es im Institut »elastisches Fleisch gegeben, nicht gerade hart, aber der Zahn konnte damit nicht fertig werden. – Und Mohrrüben – roh aß ich sie recht gern, aber gekocht und harte Kartoffeln darin, viereckige Stücke.« Das Abendbrot bestand in der Regel aus Warmbier oder belegten Butterbroten. Hungrig vom Schwimmunterricht, so erinnerten sich ehemalige Schüler Plamanns, hätten die Söhne wohlhabender Eltern nicht verschmäht, auf der damaligen Köpenicker Flur vom Feldhüter ein paar Kohlrabi zu erbetteln und sie gierig zu verschlingen. Niemals, so versicherte der alte Bismarck, habe er sich bei Plamanns satt gegessen.

Das Institut des immer griesgrämiger werdenden Plamann war in seiner Mischung von Strenge, Glauben und Knickerei ein christlich-germanisches Pädagogikunternehmen – eine zivile Kadettenanstalt, verwaltet nach Prinzipien ähnlich denen der alten Kompaniewirtschaft; die Verlust- und Gewinnrechnung wurde auf Kosten der ärmlich bezahlten Lehrer und der schlecht ernährten Schüler ausbalanciert. Der humane Geist eines Pestalozzi und der deutsch-patriotische Elan waren weitgehend einer altpreußischen Devise gewichen: Gelobt sei, was da hart macht! Diese sicherlich so nicht formulierte, aber energisch praktizierte Haltung schreckte die adligen Gutsbesitzer jedoch nicht ab. In dem Institut fanden sich deshalb junge Herren ein wie die von Puttkamer, von Bredow und andere. Manche dieser Mitschüler kreuzten später die Wege Otto von Bismarcks und leisteten ihm bisweilen kleine Dienste.

An dem lebenslangen, aufrichtigen Groll Bismarcks gegen Plamanns Anstalt kann nicht gezweifelt werden. Zu dem Freund Robert von Keudell meinte er im Juni 1864: »Meine Kindheit hat man mir in der Plamannschen Anstalt verdorben, die mir wie ein Zuchthaus vorkam.« Bis zum sechsten Jahr wäre er in Kniephof fast immer in freier Luft oder in den Ställen gewesen. Nach dieser Ungebundenheit auf dem väterlichen Hof erschütterte die Berliner Pension das kindliche Gemüt: »Wenn ich aus dem Fenster ein Gespann Ochsen die Ackerfurche ziehen sah, mußte ich immer weinen vor Sehnsucht nach Kniephof«, so berichtete Bismarck weiter. »In der ganzen Anstalt herrschte rücksichtslose Strenge. … Mit der Turnerei und Jahnschen Reminiszenzen trieb man ein gespreiztes Wesen, das mich anwiderte. Kurz, meine Erinnerungen an diese Zeit sind sehr unerfreulich. Erst später, als ich aufs Gymnasium und in eine Privatpension kam, fand ich meine Lage erträglich.«

Bismarck spitzte in seinen Lebenserinnerungen all seine Kindheitserfahrungen politisch zu, aber resümierte menschlich zurückhaltend. Die deutschnationalen Eindrücke, die er von Plamann mitbrachte, seien »im Stadium theoretischer Betrachtungen« geblieben und »nicht stark genug« gewesen, um »angeborene preußisch-monarchische Gefühle« auszutilgen. Hinzu kam, dass der Wert des bei Plamann vermittelten Wissens und Könnens im Hinblick auf die Vorbereitung für das Gymnasium gerade von Lehrern angezweifelt wurde. Wie dem auch sei, alle bildungsmäßigen Vorzüge im Unterricht wurden von der Aversion, die die Erziehungsmethode dem jungen Bismarck einflößte, so überschattet, dass sich im Verlauf seines Lebens nur die Schatten verlängerten.

Alle Bemühungen apologetischer Schriftsteller, das Plamannsche Institut nachträglich zu glorifizieren, als hätte sich dort die soldatische Natur Bismarcks entfaltet, treffen nicht dessen Empfindungsart, die sich stets militärischer Disziplinierung entzog. Da tönte es wenige Jahre später in einem Studentenbrief forsch und frei daher, er hätte »dem zuletzt ziemlich kategorischen Drängen« seiner Eltern, »Soldat zu werden, mit siegreicher Festigkeit widerstanden«. Die Legende von seiner frühmilitärischen Größe missbilligte Bismarck selbst; er wollte – wie Erich Marcks im Gespräch von ihm erfuhr – seine Schuljahre »nicht heroisiert« sehen. Nach dem Worturteil im Zeugnis über seinen Schulbesuch im Winter 1825/26 waren seine Leistungen, außer im Lernen der Geschichtszahlen, als gut anzusehen, aber er neige im Arbeiten, Denken und selbst im Turnen zur Übereilung. Sein »natürlicher Frohsinn« sollte ihn darüber wachen lassen, dass »jedes seine rechte Stelle habe, der Ernst bei der Arbeit, und die Fröhlichkeit im geselligen Leben«. Aus dem Jahre 1826 stammt ein vom Berliner Maler Franz Krüger angefertigtes Porträt Otto von Bismarcks. Wie es einem Plamannschüler geziemte, zeigte er sich im altdeutsch geschneiderten Schnürrock und Schillerkragen. Ein kecker Junge schaut da in die Welt, man glaubt ihm, dass er sich zu wehren weiß; seine Augen sind wach und klug, sein kritischer Blick ist auffallend und vom Maler als wesensbestimmendes Merkmal erfasst.

Man schickte damals angehende Offiziere erst mit fünfzehn Jahren aus dem Haus und möglichst in von Verwandten oder Bekannten befehligte Regimenter. Bismarck jedoch musste schon mit sechs Jahren in eine fremde Schule gehen. Möglicherweise begründete nicht zuletzt die allzu frühe und jahrelange Disziplinierung ohne häusliche Wärme das gestörte Verhältnis Bismarcks zu seiner Mutter, zumal diese nervöse, immer kur- und gesellschaftsbedürftige Dame ihren Jungen auch in den Ferien gern zu Onkel Fritz nach Templin bei Potsdam schickte, dorthin, wo heute das Forsthaus steht.

Der elfjährige Otto von Bismarck. Das Gemälde von Franz Krüger entstand, nachdem dieser 1825 preußischer Hofmaler geworden war.

© Archiv des Autors

Ottos Bruder Bernhard gegenüber brachte es die Mutter im Frühjahr 1825 sogar fertig, Strafen anzudrohen, die ihren persönlichen erzieherischen Einfluss noch mehr einschränkten. So schrieb sie: »Ich muß es dir vorher sagen, daß, wenn dein Zeugnis zu Michaelis nicht vorzüglich gut ausfällt, du für den kommenden Winter nicht bei uns wohnen und auch nur selten und nie ohne H. Plamanns Erlaubnis uns wirst besuchen dürfen.« Die sonst so Reisefreudige bemühte sich nicht um eine persönliche Aussprache mit dem Sohn, sondern verlangte von ihm, er solle auf ihren Anklagebrief »Punkt für Punkt« antworten. Fünf Jahre später legte sie in einem Ermahnungsbrief ihr geistiges Credo ab: »Wer nicht mit dem Geiste lebt, wie soll der den Geist vervollkommnen? Was Andere uns zu geben vermögen in dieser Art ist gering, nur unser eigenes Streben gewinnt uns diese Güter, sonst bleiben sie uns ewig tod.« Jede »geistige Anstrengung« zu scheuen, warf sie Bernhard vor, berief sich auf ihr »Recht auf seine herzliche Zuneigung« und schrieb über ihren ebenso sehnsuchtsvollen wie resignierenden Ehrgeiz: »… ich dachte es mir als das größte Glück für mich, daß ich erreichen könnte, einen erwachsenen Sohn zu haben, der unter meinen Augen gebildet mit mir übereinstimmen würde, aber als Mann berufen wäre viel weiter in das Reich des Geistes einzudringen, wie es mir als Frau vergönnt ist. Ich freute mich auf den Austausch der Ideen, die wechselseitige Anregung, die ein geistiges Streben giebt, und das befriedigende Gefühl, solche Genüße im Umgang mit meinem Sohn zu finden, der meinem Herzen schon durch das Band der Natur am nächsten war und womöglich mehr noch durch die Verwandtschaft des Geistes sich mir nähern sollte. Die Zeit, die diese Erwartungen erfüllen sollte ist da, aber sie selbst sind verschwunden, und leider muß ich mir sagen, für immer.«

Alle diese vorwurfsvollen, bitteren und letztlich erfolglosen Beschwörungen offenbarten das Unvermögen der Mutter, den Geist mit dem tätigen Leben zu verbinden und die andere Wesensart der Söhne zu erkennen. Mit den Erwartungen der bildungsbeflissenen Tochter eines ebenso höfisch wie intellektuell gewandten Vaters wollte sie Kinder haben, die sich in gehobenen Sphären der Gesellschaft um ihren Platz bemühten. Doch selbst Otto, begabter und sensibler als Bernhard, war von Natur aus schon so früh geprägt, dass es ihm unmöglich war, sich vom Lebensnahen und Erdverbundenen zu entfernen und im Schöngeistigen zu verlieren. Das Wesen ihrer Kinder missverstehend und Maßstäbe anlegend, die ihrer Art nicht entsprachen, wirkte die Mutter – aus der Ferne – mit lehrhafter Penetranz. Das ständige Mahnen ließ Herzenswärme trotz aller Beteuerungen mütterlicher Liebe vermissen. Das war es, worunter der junge Otto litt und wogegen er sich jungenhaft wehrte.

Um ein abgeklärtes Urteil bemüht, schrieb er später, im Februar 1847, an seine Braut Johanna über das Verhältnis zu seiner Mutter: »Sie wollte, daß ich viel lernen und werden sollte, und es schien mir oft, daß sie hart und kalt gegen mich sei: als kleines Kind haßte ich sie, später hinterging ich sie mit Falschheit und Erfolg.« Und wenn er versöhnlich gegenüber der Mutter konzedierte, »die mittelmäßigste Mutterliebe mit allen Beimischungen mütterlicher Selbstsucht« sei »doch ein Riese gegen alle kindliche Liebe«, so schrieb er auch zerknirscht an Johanna weiter: »Ich habe mich vielleicht nirgends schwerer versündigt als gegen meine Eltern, gegen meine Mutter aber über alles.« Wenn Bismarck seiner Mutter noch nachträglich das absprach, was der Berliner »Gemüt« nennt, dann stimmte dies mit dem Urteil einer Verwandten und Spielgefährtin seiner Jugend überein.

Zum Vater hatte der Sohn Otto noch am ehesten eine emotionale Bindung, denn Ferdinand von Bismarck war gutmütig, ließ den Jungen, wie dieser selbst schrieb, »nachsichtig gewähren« und kümmerte sich herzlich wenig um dessen geistige und seelische Entwicklung. Mit simplen, im eigenen Leben gewonnenen Erfahrungen wusste er zwar aufzuwarten, etwa, dass man sich das Geld nicht abborgen lassen solle, das mache nur Feinde. Aber außer der pragmatischen Forderung an die Söhne, sie möchten am Ende in einem rechten Beruf Fuß fassen – Otto zum Beispiel sollte vor der Übernahme der Güter das Assessorenexamen machen oder sonst die militärische Laufbahn einschlagen –, ließ Ferdinand von Bismarck die Söhne unbehelligt und die Erziehungsmethoden von seiner geistig regen Frau bestimmen.

Doch auch das Verhältnis Otto von Bismarcks zu seinem Vater war nicht unbelastet – es litt am Widerspruch zwischen emotionaler Bindung einerseits sowie Schamgefühl und verletztem Stolz andererseits, wenn der Vater sich wieder einmal zu ungeschliffen benahm. So heißt es in dem erst 1968 ungekürzt veröffentlichten Brief vom 23. Februar 1847 an die Braut: »Meinen Vater liebte ich wirklich, wenn ich nicht bei ihm war, fühlte ich Reue über mein Benehmen gegen ihn, faßte ich Vorsätze, die wenig standhielten; denn wie oft habe ich seine wirklich maßlose, uninteressierte, gutmütige Zärtlichkeit für mich mit Kälte und Verdrossenheit gelohnt, und noch öfter aus Abneigung, die mir anständig erscheinende Form zu verletzen, ihn äußerlich geliebt, wenn mein Inneres hart und lieblos war über anscheinende Schwächen, deren Beurteilung mir nicht zustand und die mich doch eigentlich nur ärgerten, wenn sie mit Formverletzung verbunden waren. Und doch kann ich die Behauptung nicht zurücknehmen, daß ich ihm gut war im Grunde meiner Seele.« Das wirft in der Tat ein bezeichnendes Schlaglicht auf den Vater wie auf den Sohn. Otto von Bismarcks Formgefühl, das früh entwickelt war, reagierte äußerst sensibel auf des Vaters oft ungehobelte Art.

Das Urteil des Sohnes über seinen Vater wurde in schlichter Erzählung, ohne reflektierende Betrachtung von der Cousine Hedwig von Bismarck bestätigt, die in ihren Erinnerungen dem »Onkel Ferdinand« ein gutes Gedächtnis bewahrte: Er »hatte für uns immer ein freundliches Wort oder einen heiteren Scherz, besonders wenn Otto und ich auf seinen Knien ritten«. Sie erinnerte sich aber auch mit »gelindem Schauder« seiner unverblümten Äußerung, als er 1816 die pommerschen Güter Kniephof, Jarchlin und Külz nach dem Tode eines entfernten Verwandten erwarb; da meinte er, dass »ein kalter Onkel mit einer Gütersauce ein ganz annehmbares Gericht sei«. »Dergleichen drastische Äußerungen«, so fährt sie fort, »waren ihm überhaupt eigen, und er wurde oft damit geneckt, daß er in das Fremdenbuch eines Gasthofs unter die Rubrik ›Charakter‹ geschrieben hatte: ›niederträchtig‹«.

Bei dem intellektuell und charakterlich ungleichen Elternpaar ermangelte dem heranwachsenden Jungen Wesentliches: die mütterliche Wärme, die erst den tieferen Zugang zu Herz und Verstand des Kindes erschließt, und der väterlich-besonnene Ernst, der Rat und Achtung vermitteln kann.

Die wenigen schriftlichen Bemerkungen, die sich Ferdinand von Bismarck mitunter abrang, halten mit dem flüssigen Stil seiner Frau keinen Vergleich aus. In unfreiwilliger Komik schreibt er etwa: »Heute ist Ottos Geburtstag. Die Nacht ist uns ein schöner Bock krepiert. Welch niederträchtiges Wetter.« Otto von Bismarck urteilte daher später in seinem Werbebrief um Johanna von Puttkamer über sein Elternhaus mit gemessenem Abstand: »Ich bin meinem elterlichen Hause in frühster Kindheit fremd und nie wieder völlig darin heimisch geworden, und meine Erziehung wurde von Hause her aus dem Gesichtspunkt geleitet, daß alles der Ausbildung des Verstandes und dem frühzeitigen Erwerb positiver Kenntnisse untergeordnet blieb.«

Von einer Bismarck-Biographie in die andere schleppte sich die vereinfachte, zu falschen Schlussfolgerungen führende Vorstellung, dass sich bei der Potsdamer Trauung der Eltern eine bürgerliche Demoiselle mit einem Mann aus märkischem Uradel verband; tatsächlich waren die Menckens so wenig bürgerlich selbstbewusst, dass sie nicht nur, wie manche Bürgerliche, ihr Kapital in Grundbesitz anlegen, vielmehr auch sozial in das Milieu des mit dem Absolutismus verbundenen Landadels eindringen wollten; andererseits trachteten die adligen Bismarcks mit Hilfe der nicht-adligen Menckens danach, von der Aureole preußischen Königtums beschienen zu werden. Immerhin stand Louisens Mutter, die bis 1818 lebte, dem preußischen König so nahe, dass sie 1812 die Krongüter Königs Wusterhausen und Hohenlehme gepachtet und deren Verkauf an ihren Sohn und dessen Ernennung zum dortigen Oberamtmann bewirkt haben soll. Ferdinand von Bismarck ging mit Louise Wilhelmine Mencken keine Mesalliance ein, nicht einmal eine bloße Alliance, sondern eine soziale Symbiose: Der Gutsherr, der in Schönhausen nur Leutnant a. D. war, gewann mit dieser Heirat an sozialem Ansehen.

Die Ehe war zwar nicht sozial, aber sicher menschlich eine Mesalliance. Alle Indizien sprechen dafür, dass die Potsdamerin im Alter von siebzehn Jahren von ihrer höfisch liierten Familie gedrängt worden war, den fünfunddreißigjährigen Landjunker zu heiraten. Auch wenn Ferdinand alles andere als ein Tyrann war und seiner Frau in vieler Hinsicht freie Hand ließ, waren sein sozialer Umkreis und geistiger Horizont viel zu eng, als dass sie sich menschlich und geistig in dieser Ehe hätte entfalten können. Wilhelmine von Bismarcks Versuche, in der ihr nicht vertrauten Landwirtschaft verbessernd und erneuernd einzugreifen, scheiterten zudem kläglich an der Diskrepanz zwischen ihrem bildungsbeflissenen Wollen und ihrem tatsächlichen Können. Daher verirrte sich ihre intellektuelle Aufnahmebereitschaft schließlich in manche jener mystischen Vorstellungen, die der Restaurationszeit eigen waren. Je deutlicher sie mit den Jahren erkennen musste, dass ihr Bildungsideal von den Söhnen unerfüllt, ihr gesellschaftlicher Ehrgeiz unbefriedigt bleiben musste, desto bitterer wurde sie, desto mehr litt sie auch körperlich. In einem Brief an den Sohn Bernhard heißt es einmal, sie müsse ihre Gesundheit, die »ohnehin genug durch den Kummer mancherlei Art« leide, vor schmerzlichen Szenen bewahren; das sagt wenig und doch genug über die Tragik ihres Lebens.

Ein gegensätzliches Paar: Karl Wilhelm Ferdinand von Bismarck (1771–1845) und Louise Wilhelmine, geb. Mencken (1789–1839), die Eltern Otto von Bismarcks.

© Archiv des Autors (rechts) / © Süddeutsche Zeitung Photo, München (links)

Otto von Bismarcks Kindheit war sicherlich nicht unglücklich, obgleich er im Beziehungsgeflecht von Familie, Schule und Gesellschaft mancherlei Spannungen ausgesetzt war. Im gesellschaftlichen Leben jedenfalls war er so vorgeformt, dass das Bürgertum ihn nicht von seinen inneren Bindungen an die langen Traditionen des Junkerlebens und des Preußentums abbringen konnte. Eine jahrhundertealte Ahnenreihe, selbst wenn er sie im einzelnen nicht kannte, beeindruckte ihn, und was die Lebenden betraf, so gab es unter den Verwandten und Bekannten durchaus einige das kindliche Gemüt ansprechende Junker und Offiziere, vor allem den immer hilfsbereiten, erzählfreudigen Onkel Fritz, dessen Bildung nicht lebensfremd wie die der Mutter war, vielmehr aus dem reichen Erfahrungsschatz einer militärischen und politischen Karriere schöpfen konnte. Von des Onkels Wohnsitz aus, am Ufer des Templiner Sees gelegen, konnte der Junge die Nikolai-Kirche und die Dächer des Stadtschlosses von Potsdam sehen; es war, als ob sich auf diesem kleinen Erdenflecken die wesentlichen Herrschgewalten der preußischen Monarchie dem Auge darboten: königliche Nebenresidenz und junkerliches Land.

Nach den harten sechs Jahren bei Plamann kam für Otto von Bismarck auf den beiden Gymnasien in Berlin eine Schulzeit von lockerer Gangart. Von 1827 bis 1830 besuchte er das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in der Friedrichstraße, von 1830 bis 1832 das des Grauen Klosters in der Klosterstraße. Mühe haben diese beiden hohen Schulen ihm nicht gemacht, aber er hat sich auch nicht sonderliche Mühe gegeben. In jener Zeit war er im schönsten Flegelalter, in dem Reiten Spaß machte, zumal es entgegen dem stadtbürgerlichen Plamannschen Geräteturnen als ein freier, adelsgemäßer Sport empfunden wurde. Schließlich hatten gelegentliche Reitunfälle auch ihre schönen Seiten: Hinken nach einem Sturz vom Pferd galt als mannhaft und gab oft genug Vorwand für das Fernbleiben vom Schuluntericht. Darum hieß es im Entlassungszeugnis für den noch nicht siebzehn Jahre alten unter der Rubrik Fleiß: »War zuweilen unterbrochen, auch fehlte seinem Schulbesuch unausgesetzte Regelmäßigkeit.«

Die mathematischen Kenntnisse des Schülers wurden nur als befriedigend beurteilt, merkwürdigerweise auch die in Geschichte und Geographie; hier war das Pauken der Geschichtsdaten offensichtlich die schwache Seite. Das Griechische schob er auch gerne von sich und bezeichnete es später als unnötig. Anders verhielt er sich gegenüber dem Latein, der europäischen Schlüsselsprache. Damals wurden die Schüler in antiker Geschichte lateinisch gefragt und mussten lateinisch antworten. Der junge Bismarck konnte dies geläufig in Wort und Schrift; in seine späteren Reden und Gespräche flocht er gerne lateinische Sentenzen und Wendungen ein. Was die neueren Sprachen betraf, so wurde ihm bezeugt, dass er »die französische und englische Sprache mit besonderem Erfolg« betrieben habe. Damit war die Grundlage dafür geschaffen, dass er als Erwachsener Französisch und Englisch völlig beherrschte; Russisch sprach er ausreichend, Italienisch und Polnisch leidlich und etwas Spanisch, Holländisch und Dänisch. Im Deutschen, so hieß es im Zeugnis, besaß er »eine sehr erfreuliche Gewandtheit«. Sie bildete er weiter aus, lesend, schreibend und durch empfindungsstarkes Beobachten im täglichen Leben, nicht zuletzt indem er sich das ländliche Vokabular in seiner drastischen Anschaulichkeit aneignete; so wurde er zu einem glänzenden Stilisten. Es spricht für das hohe Niveau der Ausbildung und der Schüler in diesen Berliner Gymnasien, dass der angehende Studiosus Otto von Bismarck, den die Lehrer als einen »fähigen und wohlvorbereiteten Jüngling« ansahen, im Zensurendurchschnitt beim Abitur nur der fünfzehnte unter achtzehn Schülern war.

Nach dem Leben im kasernenmäßigen Internat der Plamannschen Anstalt bot das private Wohnen während der Gymnasialzeit vom Herbst 1827 bis zum Frühjahr 1832 dem jungen Otto von Bismarck neue Voraussetzungen für jene menschlich-geistige Entwicklung, die ihm keine Schule vermitteln konnte. Zunächst lebte Otto in der Berliner Stadtwohnung, die seine Eltern für sich und die Kinder in der Behrenstraße 53 unterhielten. Den Winter verbrachten sie dort alle zusammen; im Sommer, da sich die Eltern in Kniephof aufhalten wollten, wirtschafteten die Herren Söhne insofern allein, als sie nur von einer Haushälterin verpflegt und versorgt und jeweils von einem Hauslehrer recht und schlecht überwacht wurden.

Der alternde Friedrich von Bismarck, der pensionierte Generalleutnant und Templiner »Onkel Fritz«, wohnte während des Winters und im Frühjahr gleichfalls in der Behrenstraße 53, wurde dort im Kreise von Bruder, Schwägerin und Neffen versorgt und konnte diesen wiederum in seiner Eigenschaft als militärisch wie politisch verdienter General eine honorige Stellung in der offiziös-hauptstädtischen Gesellschaft verschaffen. Onkel Fritz leistete noch andere Dienste in der hauptstädtischen Wohngemeinschaft. Da gab es manche Zusammenstöße zwischen der nervös unausgeglichenen Mutter und ihren mehr selbstbewussten als menschlich reifen Söhnen. Vater Ferdinand konnte da kaum etwas ausrichten, vielmehr musste sein Bruder Friedrich zwischen Mutter und Söhnen vermittelnd eingreifen. Im Dezember 1829, knapp vier Monate vor seinem Ableben, schrieb er an seine Neffen: Sie müssten ihren Platz für sich haben, nicht zu nahe der zarten, von Schlaflosigkeit geplagten Mutter, »zwei Nachbarn wie meine werten Neffen, mit Trompetenlungen und Posaunenstimmen, die nur sehr laut mit dem Vater sprechen können, die im Ulanenschritt gehen, von Ulanen usw. des Morgens besucht werden, die schon früh umherpoltern müssen …«

Natürlich ging es hier nicht allein um das jugendliche Ungestüm, das die Ruhe der Mutter störte; es konnte gar nicht anders sein, als dass zwischen ihr und ihren Söhnen die alten Gegensätze in Lebensart und Geisteshaltung immer wieder aufbrachen. Friedrich von Bismarck starb in der Berliner Stadtwohnung seines Bruders am 2. April 1830, einen Tag nach dem Geburtstag des fünfzehn Jahre alt gewordenen Otto. Wenige Wochen danach zogen die Eltern nicht nur, wie alljährlich im Frühsommer, nach Kniephof, sondern gaben ganz und gar das Berliner Domizil auf. Sohn Bernhard studierte in Leipzig, Otto wurde als Pensionär bei Professor Prévost untergebracht und ein Jahr darauf im Hause von Dr. Bonnell, dem Direktor des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums.

Im Familienkreis der Berliner Stadtwohnung war »Onkel Fritz« moralisch-geistig die beherrschende Figur. Die Behrenstraße 53 besuchten die Prinzen Karl und Albrecht, ebenso der Erbgroßherzog Paul Friedrich zu Mecklenburg-Schwerin, auch Offiziere und »alte Herrn mit Ordenssternen«, natürlich auch Landjunker, die dann und wann in die Residenz kamen. Die Bismarcks wiederum waren zu Gast bei Soireen in Häusern hochgestellter Herrschaften, so auch beim erzkonservativen Innen- und Polizeiminister Schuckmann. Doch von den Hofgesellschaften schien die ehrgeizige Frau Wilhelmine ausgeschlossen; es fehlte ihr, mit spitzer Frauenzunge über sie gesagt, zweierlei: das »von – vor dem Namen und das … noch wichtiger erklärte argent in der poche«. Otto von Bismarck hat nie berichtet, was ihm in der Familie von den Soireen und Besuchen zu Ohren kam. Bemerkenswertes scheint sich nicht im Gedächtnis festgesetzt zu haben, aber es müsste seltsam zugegangen sein, wenn der hellwache Junge nicht gesprächsweise einiges vom Gerede über den Hof, die Verwaltung, das Heer, über Avancement oder Zurücksetzung mitbekommen, nicht kritische Worte über Gesellschafts- und Staatszustände, auch hochgestellte Personen gehört hätte. Die Landjunker, die die Bismarcks in der Berliner Stadtwohnung aufsuchten, waren keineswegs immer hochgestimmt, sondern murrten und knurrten herum, auch wenn es ihnen durchaus nicht so schlecht ging, wie sie vorgaben. In der Tat war das Umgehen mit den Bauern problematischer geworden; die betriebs- und marktwirtschaftlichen Fragen komplizierten sich zusehends. Mit Geld gingen die Adligen seit Jahrhunderten um, aber jetzt erhielt es eine bedrohliche, fast das ganze Leben beherrschende Gewalt. Die Bürger drangen in alle Poren der Gesellschaft ein, erschlichen sich auch manche Positionen im Staat und zersetzten ihn zudem mit ihren letzten Endes immer noch aufklärerischen Ideen.

Wie konnte es anders sein, als dass die engere und weitere Familie dem jungen Otto im aufnahmefähigen Alter von zehn bis fünfzehn Jahren von der dramatisch zugespitzten Zeitgeschichte mehr vermittelte, als es die Schule je tun konnte und wollte. Diese brachte ihm etwa über den Befreiungskrieg in präzeptorhafter Weise bei: »Der König rief und das Volk stand auf«; die Soldaten marschierten, die Feldherren lenkten und mit ihnen der liebe Gott, die Schlachten tobten und alle siegten über das napoleonische Ungeheuer, den »Unüberwindlichen«, wie es noch 1812 hieß. Es waren verschiedene Kanäle, über die Otto von Bismarck eingehender erfuhr, was nicht nur auf offener Szene der Weltgeschichte, sondern auch hinter den Kulissen vor sich gegangen war und ging, wie in aristokratischer Kumpanei Konnexionen geschaffen, zerrissen und wieder geknüpft wurden, wie im stillen mit und ohne Augenzwinkern verhandelt und gehandelt wurde. Darum darf man dem alten Bismarck glauben, wenn er in seinen Erinnerungen schrieb, dass er mit siebzehn Jahren von den historisch gewordenen Lebensverhältnissen »mehr zu beobachten Gelegenheit gehabt hatte als die meisten jener durchschnittlich älteren Studenten«.

Bei aller ironischen Distanz zum Leben und Treiben um ihn herum festigte sich Ottos aristokratisches Lebensgefühl. Andererseits gab es in seiner intellektuellen Physiognomie manche Züge, die nicht recht übereinstimmten mit dem, was sich in der Geistesverfassung der preußischen Gesellschaft seit der sogenannten Restaurationszeit entwickelt hatte und weiter entwickelte. So ließ der junge Bismarck den Religionsunterricht und mit sechzehn Jahren die Konfirmation durch keinen Geringeren als Friedrich Schleiermacher über sich ergehen, doch nach reiflicher Überlegung unterließ er dann das abendliche Gebet »wissentlich« über ein Jahrzehnt lang.

Viele Gebildete der alten Generationen wussten die ersten Sätze von Bismarcks »Erinnerung und Gedanke« auswendig daherzusagen: »Als normales Produkt unsres staatlichen Unterrichts verließ ich 1832 die Schule als Pantheist, und wenn nicht als Republikaner, doch mit der Überzeugung, daß die Republik die vernünftigste Staatsform sei, und mit Nachdenken über die Ursachen, welche Millionen von Menschen bestimmen könnten, Einem dauernd zu gehorchen, während ich von Erwachsenen manche bittre oder geringschätzige Kritik über die Herrscher hören konnte.« Aber die verschiedenen Einflüsse »waren nicht stark genug, um angeborne preußisch-monarchische Gefühle auszutilgen. Meine geschichtlichen Sympathien blieben auf Seiten der Autorität. Harmodius und Aristogiton sowohl wie Brutus waren für mein kindliches Rechtsgefühl Verbrecher und Tell ein Rebell und Mörder.« Der alte Bismarck mochte das, was der junge gefühlt und gedacht hatte, mit einiger Übertreibung gekennzeichnet haben – aber es war im Blick auf eine skeptische Grundhaltung doch richtig. Nur schien er den Einfluss der Schule zu überhöhen. Ein solch »normales Produkt« des »staatlichen Unterrichts«, wie er dies in den 1890er Jahren politisch zweckbewusst, vielleicht auch polemisch zielgerichtet niederschrieb, war er wohl doch nicht; seine Behauptung steht auch im Widerspruch zu dem, was er sonst über seine innere Verfassung und Lebenserfahrung nach der Absolvierung des Gymnasiums zu berichten wusste. Und dann: War der »staatliche Unterricht« – in der Restaurationsperiode – wirklich so penetrant aufklärerisch-liberal? Hat er ihn überhaupt über das Sprachlich-Pragmatische hinaus sonderlich ernst genommen? Da waren die familiären Traditionen doch wirksamer, die gerade in Fragen der Religion und der Staatsauffassung – stimmungsgemäß jedenfalls – im aufgeklärten Absolutismus wurzelten.

Der Hegelianismus, der im Berlin der 1820er Jahre unter den Studenten und jungen Intellektuellen zu florieren begann, drang kaum in die Stadtwohnung der Bismarcks. Vielleicht haben sie mit den Jahren einiges von dem vage mitbekommen, was Hegel bereits in seiner Antrittsvorlesung vom Oktober 1818 mit innerer Begeisterung vortrug: Staatsstolz, der sich vornehmlich auf Preußen bezog, und Vertrauen auf die Macht jenes Geistes, der über manches Platte der Aufklärung hinausgehen wollte. »Und es ist«, so erklärte Hegel, »insbesondere dieser Staat, der mich nun in sich aufgenommen hat, welcher durch das geistige Übergewicht sich zu seinem Gewicht in der Wirklichkeit und im Politischen emporgehoben, sich an Macht und Selbständigkeit solchen Staaten gleichgestellt hat, welche ihm an äußeren Mitteln überlegen gewesen wären. … Auf hiesiger Universität, der Universität des Mittelpunktes, muß auch der Mittelpunkt aller Geistesbildung und aller Wissenschaft und Wahrheit, die Philosophie, ihre Stelle und vorzügliche Pflege finden.«

Alles, was da atmosphärisch auch zum jungen Otto von Bismarck dringen mochte, reichte nicht so weit, dass er sich je der Anstrengung der hegelianischen Begriffswelt unterzogen hätte; allenfalls erfüllte er später auf diesem Gebiet einige Pflichtaufgaben. Zu den Kreisen der Wissenschaftler und Künstler besaß die Familie Bismarck ohnehin keine gesellschaftlichen Beziehungen. Schleiermacher war für sie ein standesgemäßer Seelsorger, mehr nicht.

Ob die Herrschaften von der Behrenstraße 53 die städtebaulichen Veränderungen, die sich in ihrer Nähe vollzogen, mit innerer Anteilnahme wahrgenommen haben, ist zweifelhaft angesichts der auffallenden Gleichgültigkeit, die Otto von Bismarck zeitlebens gegenüber der Architektur an den Tag legte. Und immerhin waren 1818 die Neue Wache, 1821 das Schauspielhaus, 1829 das Alte Museum vollendet worden – alle im klassizistischen Stil von Karl Friedrich Schinkel entworfen. Der Bildhauer Rauch schuf eine Reihe von Denkmälern, die Feldherren von 1813 darstellten.

Die Erweiterung der hauptstädtischen Architektur, die Machtbewusstsein und Repräsentationsbedürfnis des königlichen Auftraggebers verkörperte, beeindruckte durchaus die Besitz- und Bildungsbürger. Anders reagierten manche Landadlige auf den Baueifer in der Residenz. Da kritisierte wieder einmal Friedrich August Ludwig von der Marwitz, dass der König im Gegensatz zu früheren Jahren Geschmack an Kunstsammlungen gefunden habe und die ankaufen ließe; vor allem missfiel dem opponierenden Junker der Bau des Alten Museums »mitten in der Spree, wo Millionen in den Grund gerammt wurden«. Und dann das »ungeheure Komödienhaus, in welches ein ganz kleines Theater appliziert wurde«! Im ganzen, so meinte von der Marwitz, entstand »der ärgerliche Kontrast, daß, während das Land arm wurde und zugrunde ging, in der Hauptstadt die größte Opulenz zur Schau getragen wurde, mit welcher nur der Luxus und die Verschwendung der Beamten, der Juden, Wucherer und Spekulanten gleichen Schritt hielt«. Damit war das Bürgertum angegriffen, das gerade zu jener Zeit in Annäherung an den klassizistischen Stil die Wohnkultur des bescheidenen Biedermeier pflegte. Auch hervorstechende Züge im zeitgenössischen Bildungsideal hatte Marwitz zu beanstanden; nichts wollte er wissen vom »Irrlicht der Philosophie«, verlangte vielmehr von seinen Söhnen, dass sie »ordentlich Mathematik, Sprachen, Geschichte und Erdkunde lernen« und »Gott, welcher höher ist als aller Menschen Wissen und Vernunft, beständig vor Augen und im Herzen haben«. Dieser Empfindungs- und Bildungswelt stand auch der heranwachsende Bismarck trotz seiner religiösen Lauheit näher als dem ganzen Hegelianismus.

Politisch war es um 1830 die französische Julirevolution, deren Fernwirkungen ihn über die interessierte Mutter erreichten. Sie schickte ihn, wie er selber erzählte, als Primaner während ihres Sommeraufenthalts in Berlin einige Male ins Café Josty, damit er möglichst neue Pariser Zeitungen hole und ihr vorlese. Diese Botengänge haben zwar den jungen Aristokraten unangenehm berührt, ihm aber auch Informationen verschafft, was es mit der Rebellion und Autorität auf sich habe. Skepsis in Religion und Politik konnte sich ein Aristokrat allemal leisten, sie mochte ihn sogar vor Erstarrung schützen, aber wenn es ernst wurde mit der gesellschaftlichen Erschütterung – und es wurde ernst auch in deutschen Landen –, dann zog er sich auf sein ureigenes Interessen- und Lebenszentrum zurück. Das wurde auch bestimmend für Otto von Bismarcks Haltung während des Studiums.

Bismarcks Universitäts- und Referendarzeit

Während der europäischen Turbulenzen nach der französischen Julirevolution von 1830 verbrachte der junge Bismarck auf den Gymnasien seine letzten und auf der Universität seine ersten Jahre. Es wurde ihm gewiss, dass die konservativen Mächte nicht mehr imstande waren, die Einsetzung des Bürgerkönigtums unter dem Orleanisten Louis Philippe und die Ersetzung des weißen Lilienbanners der Bourbonen durch die Trikolore der großen Revolution von 1789 zu verhindern. Auch die nationale Revolution in Belgien konnte nicht mehr unterdrückt werden, und die Aufstände in Polen und Italien wurden nur mit Mühe niedergeschlagen. Selbst wenn Bismarck die kleinstaatlichen und lokalen Unruhen in Sachsen, Kurhessen, Braunschweig und Hannover in jugendlicher Sorglosigkeit nicht näher verfolgt haben sollte, so musste er doch einiges von jenen Tumulten mitbekommen haben, die sich Ende September 1830 in der Berliner Innenstadt, nicht weit von seinem Gymnasium und seiner Pensionswohnung, abgespielt hatten – es waren Bewegungen, die unter der Losung »Konstitution und Pressefreiheit« standen. Das im Mai 1815 juristisch verbindlich gegebene Verfassungsversprechen König Friedrich Wilhelms III. wurde bis zur Revolution von 1848/49 nie eingelöst; die Herrschenden empfanden die Angst vor legalen, mit dem Verfassungsleben verbundenen Parteibildungen weit stärker als die Schande eines königlichen Wortbruchs. Die Frage der Verfassung aber wurde zu einem Leitmotiv im preußischen Parteienstreit des Vormärz.

In der partikularistisch gespaltenen Volksbewegung gipfelten die immer wieder gleichen oder ähnlichen Forderungen wie Abschaffung der drückendsten Steuern und der innerdeutschen Zölle, Gründung von Bürgerwehren, Wahl von Gemeinderäten anstelle obrigkeitlicher Magistrate, stets in der Generalforderung nach einer Repräsentativverfassung für die einzelnen Länder und Pressefreiheit. Wenn in den 1850er Jahren ehemalige Studienkameraden Bismarcks daran erinnerten, dass er im Jahre 1833 die Konstitution als unvermeidlich angesehen habe, dann war diese Vorstellung damals zunächst keine prophetische Voraussicht, sondern Nachhall der Unruhen in deutschen Ländern – eine politische Lehre, die er während der Diskussionen mit Kommilitonen, vornehmlich ausländischen, gezogen haben mag.

In der Dynamik der Volksbewegung nach 1830 lag auch die Tendenz zu gesamtnationalen und entschiedeneren Organisationen und Kundgebungen, in denen sich der bisherige Differenzierungsprozess zwischen Liberalismus und Demokratie klarer zeigte. Die akademische Jugend, die seit dem Wartburgfest von 1817 und trotz Auflösung ihrer Burschenschaft in den 1820er Jahren der Hauptträger nationaler Aspirationen in Deutschland war, organisierte sich neu. Manches, was in der gesamtpatriotischen Begeisterung der Urburschenschaft noch gärend und verschwommen war, klärte und verdichtete sich in programmatischen Äußerungen und organisatorischen Gestaltungen, als im Winter 1827/28 die Allgemeine Deutsche Burschenschaft neu begründet wurde; sie einigte sich auf die Formel, ihr Ziel sei »die Vorbereitung … eines … in Volkseinheit bestehenden Staatslebens … mittels sittlicher, wissenschaftlicher und körperlicher Ausbildung auf der Hochschule«. Dieses auf die Erziehung Nachdruck legende und in der Politik – wenn auch verschleiert – auf den konstitutionellen Liberalismus hinauslaufende Programm wurde zunächst von der weitaus größten Zahl der Burschenschafter anerkannt. Im Dezember 1832 hatten sie sich soweit politisiert und radikalisiert, dass der Burschentag in Stuttgart als ersten Grundsatz »die Erregung einer Revolution, um durch diese die Freiheit und Einheit Deutschlands zu erreichen«, formulierte. In dieser revolutionären Zielsetzung irrlichterte allerdings der Geist des Putschismus, der sich oft genug in Großsprechereien studentischen Halbstarkentums äußerte; fürstenmörderisch grölten die Burschen daher: »So woll’n wir nimmer ruh’n, bis daß am letzten Pfaffendarm der letzte König hängt.«

Zur ersten Grundsatzerklärung in Stuttgart kam der weitere Beschluss, die Allgemeine Burschenschaft solle sich dem Vaterlandsverein anschließen. Dies war zunächst der Reflex auf die Erstarkung der Presse- und Volksvereine und auf das Hambacher Fest im Mai 1832 und zugleich ein Anzeichen dafür, dass die Studentenbewegung nicht mehr der Vortrupp der gesamtnationalen Bestrebungen war.

Die Weiter- und Höherentwicklung der nationalrevolutionären Bewegung lässt sich durch den Vergleich des Wartburgtreffens von 1817 mit dem Hambacher Fest von 1832 veranschaulichen: Auf der Wartburg traf sich ein halbes Tausend Studenten und Professoren, die der Befreiungstat der Schlacht bei Leipzig und der weltgeschichtlichen Größe der Lutherischen Reformation – immer mit dem Blick auf die noch zu erkämpfende Einheit und Freiheit der deutschen Nation – gedachten. In alles Klarsichtige und Vorwärtsweisende mischte sich eine Menge nationalistischer Franzosenfresserei, christlich-germanische Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit. Aber ungeachtet manchen Gefühlsschwulstes und der lächerlichen Szene demonstrativer Verbrennung reaktionärer oder angeblich undeutscher Bücher und Insignien war das Wartburgtreffen 1817 die erste Demonstration deutschen Nationalbewusstseins, die weithin nachhallte. Auf der Hambacher Bergfeste versammelten sich 30000 Handwerker, Handwerksgesellen, auch Bauern und einige Burschenschafter. Die sich chauvinistisch abschließende Deutschtümelei von 1817 wurde in Hambach 1832 zurückgedrängt durch den Geist des solidarischen Kampfes der europäischen Völker gegen die Heilige Allianz; in Deutschland selbst wurde der von Österreich und Preußen beherrschte Bundestag als die der staatlichen Einheit und bürgerlichen Freiheit schlechthin feindliche Institution ins Visier genommen. Die Kampfziele nahmen konkretere Umrisse an, die Zahl der Patrioten wuchs mächtig; die Redner und Führer waren in erster Linie nicht mehr Professoren und Studenten, sondern Advokaten und Journalisten, die ihre Tagesarbeit wirklichkeitsnäher und politisch versierter machten. Aber mit der sozialen Breite wuchsen auch die Differenzen darüber, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln das allgemeine Ziel der Einheit und Freiheit des deutschen Vaterlandes verwirklicht werden solle.

In den Jahren nach 1830 vollzogen sich also Entwicklungen, die der angehende Studiosus Bismarck bei manchen seiner Entscheidungen in Rechnung zu stellen und die er in Studentendomizilen, weniger in den Hörsälen und Seminarräumen, geistig zu bewältigen hatte. Zunächst war zu entscheiden, wo und was er studieren sollte. Bislang war sein geistiger Entwicklungsweg stets nach dem Ermessen und Willen der Mutter gelenkt worden. Nun, bei der wichtigen Entscheidung über die Studienrichtung und eine geeignete Universität für den Sohn Otto war sie wieder eifrig beim Recherchieren. Zunächst bot sich fast wie selbstverständlich, da weder eine militärische noch irgendeine naturwissenschaftliche Richtung von Ottos Veranlagung her ernsthaft in Frage kam, das Rechtsstudium an, das den Weg in die Staatslaufbahn eröffnete. Nur diese konnte ein Junkerssohn ins Auge fassen, da für ihn die Tätigkeit als Advokat nicht in Betracht kam – vor allem nicht in einer Zeit, da aus diesem Beruf auffällig viele liberale Rechtsmahner und Konstitutionsfanatiker oder gar demokratische Aufwiegler hervorgingen.

Wegen des Studienorts war mancherlei zu bedenken. In Heidelberg, so soll seine Mutter befürchtet haben, könne er sich »das ihr widerwärtige Biertrinken angewöhnen«. Soll es nur das Biertrinken gewesen sein, das von Heidelberg abschreckte? Konnte diese Universität in Baden mit seinen Landtagsdebatten, seiner Pressefreiheit, seiner Liberalität im gesellschaftlichen Leben überhaupt eine richtige Vorbereitung und Empfehlung für den Staatsdienst in Preußen bieten? Der Sohn Otto soll bedauert haben, dass auch Bonn verworfen wurde, wo er Landsleute getroffen hätte. Das waren noch jungenhafte Wünsche, während für seine Ratgeber die erst 1818 wiedergegründete Universität ihre gesellschaftliche Honorigkeit und wissenschaftliche Solidität noch nicht bewiesen haben mochte. Auf Anraten eines Verwandten, des Geheimen Finanzrats Kerl, den Mutter Wilhelmine als Autorität in gelehrten Dingen ansah, zog sie dann Göttingen vor.

Der Finanzrat Kerl musste natürlich wissen, dass sich diese Stadt und ein beträchtlicher Teil ihrer Universität Anfang 1831 recht aufrührerisch benommen hatten. Damals bewaffneten sich die Bürger und Studenten von Göttingen, organisierten nach der Besetzung des Rathauses eine Nationalgarde und ließen tags darauf durch eine Bürgerversammlung einen provisorischen Gemeinderat wählen. Erst nach acht Tagen konnten die Regierungstruppen die Stadt wieder besetzen. Die radikalen Führer, die promovierten Juristen und Universitätsdozenten Rauschenplat und Schuster, konnten fliehen; die Universität wurde bis Ostern geschlossen, und die Studenten wurden ausgewiesen. 1832 galten Stadt und Universität jedoch als »beruhigt«. Das alte Göttingen mit seinem einstigen Ruf als »hohe Schule weltmännisch-geschäftsmännischer politischer Bildung«, mit seinem Blick nach England, dessen Dynastie sich in Personalunion mit Hannover befand, schien wiederzuerstehen. Mit der Wahl Göttingens als Studienort konnte Mutter Wilhelmine preußische Staatsloyalität mit einem unter Umständen geheimen Wunsch vereinen, ihren Sohn Otto in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Diplomat werden zu lassen.

Am 10. Mai 1832, kurze Zeit vor dem Hambacher Fest, immatrikulierte sich Bismarck als »Studiosus der Rechte und der Staatswissenschaften«. Eben siebzehnjährig, fühlte er sich endlich frei von aller Aufsicht. Zunächst traf der Neuimmatrikulierte eine im Grunde politische Entscheidung, die durchaus im Sinne seiner Mutter und des familiären Studienberaters, des Geheimrats Kerl, liegen musste. Vor die Frage gestellt, ob er in eine Burschenschaft oder in ein landsmannschaftliches Corps eintreten sollte, entschloss er sich zugunsten des letzteren. Anders konnte er sich schwerlich entscheiden. Der Aristokratensohn, der in den Staatsdienst als Richter, als Verwaltungsbeamter oder als Diplomat (auch dies spukte schon in seinem Kopf!) treten wollte, musste berücksichtigen, dass solche Pläne aufs höchste gefährdet wären, wenn er in eine der Burschenschaften eintrat, die ein Jahr vorher in Göttingen selbst das Gegenteil von Staatsloyalität an den Tag gelegt und in der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft im Herbst 1831 einen radikalen Kurs beschlossen hatten. Der junge Bismarck konnte zwar nicht voraussehen, dass zwei Jahre später der Deutsche Bundestag den Eintritt ehemaliger Burschenschafter in den Staatsdienst verbieten würde, aber er war helle genug, um zu spüren, wohin die herrschenden Mächte steuerten.

Der strebsame Amerikaner und Sprössling einer gutbürgerlichen Familie, John Lothrop Motley, der Bismarcks Studienfreund werden sollte, bezeichnete die Göttinger Burschenschaften in einem Brief vom 1. Juli 1832 als »Abschaum der Universität«. Offenbar empfand der junge Bismarck nicht viel anders. Der alte Bismarck formulierte in seinem Erinnerungswerk staatsmännisch gemessener und politisch vorsichtiger. So schrieb er, dass er am Anfang der Universitätszeit »zunächst zur Burschenschaft in Beziehung gerieth«, da sein deutsches Nationalgefühl stark war und diese »die Pflege des nationalen Gefühls als ihren Zweck bezeichnete«. Nachdem er aber dann persönliche Bekanntschaft mit den Mitgliedern gemacht habe, hätte ihm »ihre Weigerung, Satisfaction zu geben, und ihr Mangel an äußerlicher Erziehung und an Formen der guten Gesellschaft« missfallen.

Es ist psychologisch interessant, dass Bismarck, um seine Ablehnung der Burschenschaft zu begründen, selbst noch in seinem von vielerlei Nebenabsichten gelenkten Erinnerungswerk an erster Stelle die Verweigerung des Duells nennt, also ein typisches Kriterium der Korpsstudenten geltend macht. Dann missfielen ihm bei den Burschenschaftern die »Extravaganz ihrer politischen Auffassungen«, die er auf einen »Mangel an Bildung und an Kenntnis der vorhandenen, historisch gewordenen Lebensverhältnisse« zurückführte. Die »historisch gewordenen Lebensverhältnisse« bedeuteten für den jungen Bismarck im Kern die Traditionen der landadligen Gutsherrschaft und der preußischen Monarchie – Traditionen, die er in der Tat »mehr zu beobachten Gelegenheit gehabt hatte« als die »durchschnittlich älteren Studenten« aus dem vornehmlich bürgerlichen Milieu.