9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

#BlackLivesMatter - Ein bewegender Einblick in den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung in den USA Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai 2020 löste weltweit Bestürzung und Wut aus. Doch diese Wut ist nicht neu, ebenso wenig wie die Tat selbst: Rassismus und rassistische Gewalt bestimmen das Leben Schwarzer Menschen in den USA seit Jahrhunderten. In #BlackLivesMatter erzählt Patrisse Khan-Cullors eindringlich davon. Die Bürgerrechtsbewegung #BlackLivesMatter entstand 2013, als sich nach einer Reihe rassistisch motivierter Morde überall im Land Menschen vernetzten, die die Verhältnisse nicht mehr hinnehmen wollten. Patrisse Khan-Cullors, eine der Mitbegründerinnen, schildert ihre von Angst, Armut und Demütigungen geprägte Kindheit und Familiengeschichte. Dank Literatur und Kunst konnte sie sich aus der Hoffnungslosigkeit befreien und fand zu einem leidenschaftlichen Engagement für Freiheit und Gerechtigkeit. #BlackLivesMatter ist ein zutiefst persönliches und zugleich politisches Buch, das die Dringlichkeit des Kampfes gegen Rassismus und Polizeigewalt eindringlich vor Augen führt. Ein Plädoyer für Emanzipation und Gleichberechtigung aller Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Herkunft oder sexueller Orientierung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

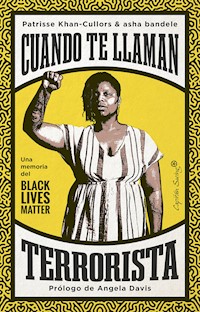

Patrisse Khan-Cullors

#BlackLivesMatter

Eine Geschichte vom Überleben

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Patrisse Khan-Cullors

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Patrisse Khan-Cullors

Patrisse Khan-Cullors ist Künstlerin, Vortragsrednerin und Mitbegründerin von #BlackLivesMatter. Für ihre Arbeit hat sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

asha bandele ist Autorin mehrerer Bücher, darunter der preisgekrönte Bestseller »The Prisoner’s Wife«. Sie schreibt frei für The New York Times, The Nation und Ebony. 2016 hat sie für Jay-Z das vielbeachtete Video »The War on Drugs« produziert.

Henriette Zeltner übersetzt Sachbücher und Romane für Erwachsene und Jugendliche aus dem Englischen, zuletzt »The Hate U Give«.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Als im Sommer 2013 der Nachbarschaftswachmann George Zimmerman, der den 17-jährigen Schwarzen Schüler Trayvon Martin erschossen hat, freigesprochen wird, entsteht in den USA eine neue Bürgerrechtsbewegung unter dem Hashtag #BlackLivesMatter. In diesem Buch erzählt die Mitbegründerin ihre Geschichte.

Patrisse Khan-Cullors wird in einem der ärmsten Viertel von Los Angeles geboren. Schon als kleines Mädchen erlebt sie den grundlegenden Unterschied, den ihre Hautfarbe bedeutet: in der Schule, in Freundschaften, in der Nachbarschaft. Der Zusammenhalt in ihrer Familie wird immer wieder auf die Probe gestellt – ihre Eltern, Verwandten und Geschwister kämpfen verzweifelt gegen die Folgen von Polizeigewalt, Ausbeutung in McJobs, Drogensucht, Rassismus und staatlicher Willkür. Auf dem Weg in ein selbstbestimmtes und freies Leben helfen ihr Kunst, Bildung und große Offenheit für andere Menschen. Ein Netzwerk entsteht, dessen Engagement über den Kampf gegen Rassismus hinausgeht.

In eindringlicher Sprache erzählt Patrisse Khan-Cullors aus dem Alltag eines unbekannten Amerikas. Ihre zutiefst bewegende Geschichte hat eine einfache Botschaft: #BlackLivesMatter.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

Vorwort

Erster Teil Alle Gebeine, die wir finden konnten

Einleitung

1. Zerstörte Community

2. Zwölf

3. Blutsverwandt

4. Größe und Verpflichtung

5. Zeugin

6. In die Welt hinaus

7. Alle Gebeine, die wir finden konnten

Zweiter Teil Black Lives Matter

8. Zero Dark Thirty: Ein Remix

9. No ordinary Love

10. Dignity and Power Now.

11. Black Lives Matter

12. Razzia

13. Aufruf zum Handeln

14. #SayHerName

15. Schwarze Zukunft

16. Wenn sie dich Terrorist nennen

Dank

Für meine Vorfahren und für meine Mutter Cherice Simpson; für meine Väter Gabriel Brignac und Alton Cullors; für alle meine Geschwister; und für meine neue Familie, Janaya Khan und Shine Khan-Cullors. Dieses Buch handelt von euch und ist für euch. Danke, dass ihr mir Halt gebt und mich daran erinnert, warum ich heilen kann.

PATRISSE

Für Nisa und Aundre und alle unsere Kinder. Für diejenigen, die überleben werden, und jene, die das nicht tun.

Und für Victoria, die die Sonne, den Mond, die Sterne und Coney Island verdient hat. Für Victoria, die als Erste und schon immer überzeugt war.

asha

Und für die Bewegung, die uns Hoffnung gibt. Für die Familien, in deren Namen wir kämpfen. Wir werden nicht aufhören, uns für eine Welt einzusetzen, in der wir all unsere Kinder in Frieden und Würde großziehen können.

PATRISSE UND asha

Es ist unsere Pflicht, für unsere Freiheit zu kämpfen. Es ist unsere Pflicht zu siegen. Wir müssen einander lieben und unterstützen. Wir haben nichts zu verlieren. Nur unsere Ketten.

Assata Shakur

Vorwort

von Angela Davis

Als ich Patrisse Khan-Cullors das erste Mal begegnete, ahnte ich nicht, dass sie innerhalb kurzer Zeit zusammen mit Alicia Garza und Opal Tometi zum Gesicht einer Bewegung werden würde, die unter dem Namen #BlackLivesMatter rasch in aller Welt von sich reden machen sollte. Ich konnte damals aber schon klar erkennen, dass Patrisse und ihre Mitstreiterinnen die Schwarze und die linke Bewegung, inklusive der feministischen und queeren, auf eine neue, spannendere Ebene hoben. Denn sie setzten sich ernsthaft mit den Widersprüchen auseinander, die diese Bewegungen seit Generationen plagen.

In diesem Buch teilt Patrisse freimütig die privaten Details ihres Lebens und des Lebens derer, die ihr am Herzen liegen. Sie bezeugt ihre ungebrochene Hingabe für die Sache der Freiheit. Die Geschichten, die sie mit asha bandele erzählt, lassen verstehen, warum sie mit ihrer Art bei Organisation und Aufbau einer Menschenrechtsbewegung bereits so viele Unterstützer gewinnen konnte. Sie schildert, was passieren kann, wenn persönliche Erlebnisse und politischer Widerstand zusammenkommen. Die sie prägenden wiederholten Konfrontationen ihres Bruders mit gewaltbereiten Polizisten ermöglichen uns unter anderem, besser zu verstehen, wie staatliche Gewalt entsteht, wenn man beispielsweise Schwarz und psychisch krank ist. Dass Patrisses Bruder Monte erst von Gummigeschossen getroffen und dann nach einer manischen Episode von der Polizei routinemäßig des Terrorismus bezichtigt wird, zeigt, wie leichtfertig Terrorverdacht von den Institutionen der weißen Vorherrschaft ausgesprochen wird. Wir lernen nicht nur die alltägliche staatliche Gewalt kennen, sondern erfahren auch, dass Kunst und Aktivismus solche tragischen Konfrontationen verwandeln können. In Katalysatoren für ein wachsendes kollektives Bewusstsein und in effektiveren Widerstand.

#BlackLivesMatter beleuchtet ein Leben, das zutiefst geprägt ist von race, Gesellschaftsklasse, Gender, Sexualität, Behinderung und religiöser Anschauung. Und gleichzeitig unterstreicht das Buch die Kunst, die Poesie und auch die Kämpfe, die solch ein Leben hervorbringen kann. Denn nicht nur Patrisses Bruder wird als Terrorist bezeichnet. Auch sie selbst, ihre Mitstreiter und Gefährten – darunter Alicia, Opal und die anderen Organisatoren und Aktivisten des Netzwerks und der Bewegung Black Lives Matter – werden für ihr Engagement und ihre Erfolge als Terroristen verunglimpft. Meines Wissens wurde noch nie ein rechtsextremer Gewalttäter von staatlicher Seite als Terrorist bezeichnet. Weder die Schlächter, die Emmett Till auf dem Gewissen haben, noch die Bombenleger des Ku-Klux-Klan, die die Leben der jungen Mädchen Carole Robertson, Cynthia Wesley, Denise McNair und Addie Mae Collins auslöschten, wurden jemals als Terroristen angeklagt oder offiziell des Terrorismus bezichtigt. Stattdessen beschimpfte in den Siebzigerjahren Präsident Richard Nixon mich spontan als Terroristin und Assata Shakur wurde noch 2013 vom FBI zu den zehn gefährlichsten Terroristen weltweit gezählt.

Es gibt viele Lektionen, die man aus Patrisses Buch lernen kann, nicht zuletzt über politische Rhetorik. Schon der amerikanische Originaltitel, When They Call You a Terrorist, fordert die Leserschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff Terrorismus auf. Und dabei geht es nicht nur darum, wie diese Rhetorik zum Beispiel eine weltweite Welle der Islamophobie hervorgerufen und gerechtfertigt hat oder dass eine ausgewogene Betrachtung der anhaltenden Besatzung Palästinas verhindert wurde. Es geht auch darum, wie man versucht, die Anti-Rassismus-Bewegung in den USA zu diskreditieren. Gleichzeitig tut man rassistische, frauenfeindliche und transphobische Gewaltausbrüche als normal ab. Der scheinbar schlichte Satz »Black lives matter« hat die vermeintlich unumstrittene Grundhaltung zum logischen Zusammenhang von Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit infrage gestellt – in den Vereinigten Staaten und überall auf der Welt. Black Lives Matter ermutigt uns, die Qualität dieser vor allem westlich geprägten Logik zu hinterfragen, um historische Zwänge, im Rückblick auf Kolonialismus und Sklaverei, zu beseitigen. Diese Logik schlägt sich nieder in unseren philosophischen Gewissheiten und ideologischen Voraussetzungen wie auch in unserem gesamten Rechtssystem. So erlaubt Letzteres beispielsweise die Inhaftierung unverhältnismäßig vieler Schwarzer, Migranten von der Südhalbkugel und Menschen, deren Vorfahren erst vor relativ kurzer Zeit ins Land gekommen sind. Gerechtfertigt wird der strukturelle Rassismus solcher Praktiken mit Verweisen auf faire Gerichtsverfahren und andere vermeintlich gesetzlich festgeschriebene und garantierte Gleichheit.

Patrisse Khan-Cullors und ihre Mitstreiter bei Movement for Black Lives, einer Bewegung, die noch viele weitere Organisationen umfasst – darunter das Black Youth Project 100 und die Dream Defenders in Florida –, helfen dabei, Ziele zum Besten unseres Planeten zu entwickeln. Sie rufen zu einer Inklusion auf, die individuelle Eigenarten nicht übergeht. Sie wissen, dass universelle Freiheit ein Ideal ist, das nicht ausgerechnet jene am besten vertreten, die bereits an der Spitze der rassischen, geschlechterspezifischen und gesellschaftlichen Hierarchien stehen, sondern jene, deren Leben am schärfsten von Unfreiheit und dem Kampf für die Befreiung aus diesem Zustand gezeichnet ist. Diese Erkenntnis und die gewaltige Kraft der Liebe bilden den Kern von Patrisses machtvollem Memoir.

Erster TeilAlle Gebeine, die wir finden konnten

Einleitung

Wir sind Sternenstaub

Ich schreibe, um Verbindung zu unseren Vorfahren zu halten und um unter den Menschen Wahrheit zu verbreiten.

SONIA SANCHEZ

Wenige Tage nach den US-Wahlen von 2016 schickt mir asha den Link zu einem Vortrag des Astrophysikers Neil deGrasse Tyson. Wir müssen uns die Hoffnung bewahren, schreibt sie 3.000 Meilen von mir entfernt – sie lebt in Brooklyn, ich in Los Angeles. Wir hören uns beide an, wie Dr. deGrasse Tyson erklärt, dass die Atome und Moleküle in unseren Körpern tatsächlich auf Verschmelzung im Kern von Sternen zurückzuführen sind, die einst zu Gaswolken explodierten. Diese Wolken bildeten dann neue Sterne, die wiederum Gottseidank die nötige Mischung aus Stoffen besaßen, um nicht nur Planeten wie den unseren, sondern auch Menschen, wie uns, sie und mich, entstehen zu lassen. Der Physiker sagt, dass demnach nicht nur wir im Universum leben, sondern das Universum auch in uns ist. Er behauptet, dass wir Menschen im wahrsten Sinne des Wortes Sternenstaub sind.

Als ich Dr. deGrasse Tyson das sagen höre, weiß ich, dass er die Wahrheit spricht, denn ich habe das schon seit meiner Kindheit gewusst. Diese Magie. Dass wir Sternenstaub sind, habe ich am Leben der Menschen, von denen ich abstamme, erkannt.

Ich habe es an meiner hart arbeitenden Mutter gesehen. Eine Zeugin Jehovas, die zwei und manchmal sogar drei Jobs gleichzeitig hatte, die auf die Kinder anderer Leute aufpasste, an der Rezeption von Fitnessstudios saß oder im Telefonmarketing arbeitete. Die alles machte, was möglich war, 16 Stunden täglich, meine ganze Kindheit hindurch, als wir im Latino-Viertel Van Nuys lebten. Meine Mutter, kakaobraun und sanft, von ihrer Familie verstoßen wegen uns Kindern, die sie als sehr junge, unverheiratete Frau bekommen hatte. Meine Mutter, die niemals aufgab, obwohl sie nie so viel verdiente, dass es wirklich zum Leben reichte.

Ich sah es auch in dem schmalen braunen Gesicht meines Vaters, eines Jungen aus dem Cajun Country in Louisiana. Er war ein Heiler, der seine eigenen Verwundungen, seine Süchte einer Welt verdankte, die ihn nicht liebte und ihn das nicht nur einmal, sondern unablässig spüren ließ. Mein Vater, der sich stets zurückkämpfte und nie den Versuch aufgab, ein besserer Mensch zu werden. Auch wenn dafür kein Vorbild existierte.

Und ich wusste es, weil ich in 13. Generation von einem Volk abstamme, das im Rumpf von Sklavenschiffen überlebt, das Ketten, Peitschen und Monate in seiner eigenen Scheiße und Pisse überstanden hat. Von Menschen, denen man damals per Gesetz das Menschsein absprach, die mitansehen mussten, wie man ihnen ihre Namen, ihre Sprachen, ihre Göttinnen und Götter, ihre Tänze und die Rhythmen ihrer Lieder, die Würde ihrer Träume, ja ihre eigenen Familien entriss und stahl, sie auseinandernahm und wegwarf. Menschen, die trotz alledem eine Sprache entwickelten, Gott ehrten, eine eigene Bewegung hervorbrachten und an der Liebe festhielten. Was sollten sie sonst sein, wenn nicht Sternenstaub? Diese Menschen, die sich weigerten, einfach zu sterben. Die sich weigerten, die Vorstellung zu akzeptieren, ihre Leben und die ihrer Kinder würden nicht zählen, würden nichts bedeuten?

Unsere Ahnen mussten sich Familien frei erfinden. Sie stellten sich jeden Einzelnen von uns vor. Sie stellten sich mich vor. Das mussten sie tun. Nur so war es möglich, dass ich heute hier bin. Eine Mutter und Ehefrau, Organisatorin in der Community und queer, eine Künstlerin und Träumerin, die gerade lernt, Hoffnung zu schöpfen, während sie einen Weg durch die Schatten der Hölle sucht, auch wenn sie weiß, es hätte ganz anders kommen können.

Niemand hat erwartet, dass ich überlebe, und man hat mich auch nicht dazu ermutigt. Von meinen Brüdern und meiner kleinen Schwester, meiner Familie – der, in die ich geboren wurde, und der, die ich gegründet habe – erwartete niemand, dass sie überlebte. Wir führten ein riskantes Leben auf dem Drahtseil der Armut. An dessen Enden jeweils die Politik der persönlichen Verantwortung herrschte, die Schwarze[*] Pastoren und der erste Schwarze Präsident predigten. Diesen Grundsatz predigten sie viel lauter als die Verpflichtung zu kollektiver Verantwortung.

Sie predigten ihn lauter als den Widerspruch, die reichste Nation der Welt zu sein und gleichzeitig ein Ort mit extremer Arbeitslosigkeit, extremem Mangel an Löhnen, von denen man leben kann, und extremer Ungleichheit bei den grundlegenden Lebenschancen.

Sie predigten auch lauter darüber als über die Tatsache, dass Amerika nur 5 Prozent der Weltbevölkerung stellt, aber 25 Prozent der Gefängnisinsassen weltweit. Dazu zählten lange Zeit auch mein psychisch kranker Bruder und mein sanftmütiger Vater, die beide nie die Hand gegen irgendwen erhoben haben. Doch bis heute gehört zu diesen Gefangenen explizit nicht der Mann, der auf einen 17-Jährigen schoss und ihn tötete, obwohl der Junge nur Süßigkeiten und Eistee in der Hand hatte.

Jemand verfasste eine Petition, die es den ganzen weiten Weg bis ins Weiße Haus schaffte. Darin hieß es, wir seien Terroristen. Wir, die wir als Reaktion auf die Ermordung dieses Kindes gesagt hatten: Black Lives Matter. Das Dokument gewann in der ersten Juliwoche des Jahres 2016 an Zustimmung, nachdem eine Woche lang gegen die kurz aufeinander folgenden Erschießungen von Alton Sterlin in Baton Rouge und Philando Castile in Minneapolis demonstriert worden war. Am Ende jener Woche, nämlich am 7. Juli, eröffnete ein Scharfschütze in Dallas, Texas, das Feuer während eines Protestmarschs unserer Bewegung. Zu der Kundgebung hatten Mütter und Väter ihre Kinder mitgebracht, um gemeinsam zu fordern: Wir haben das Recht zu leben.

Als Schütze wurde der 25 Jahre alte Micah Johnson identifiziert, Afghanistan-Veteran und Reservist bei der Army. Er verschanzte sich in einem Gebäude auf dem Campus des El Centro College, nachdem er fünf Polizisten erschossen und elf weitere Menschen verletzt hatte, darunter auch zwei Demonstranten. In den frühen Morgenstunden des 8. Juli 2016 war er die erste Einzelperson, die jemals von der Polizei in die Luft gesprengt wurde. Dazu verwendete man eine Bombe des Militärs und programmierte einen Roboter, der sie zu Micah Johnson transportierte. Keine Geschworenen, kein Prozess. Keine Geduld, wie man sie den Killern gegenüber hatte walten lassen, die in Charleston neun Gottesdienstbesucher oder in Aurora, Colorado, Kinobesucher ermordet hatten.

So werden wir nie erfahren, was seine wahren Motive waren und ob er psychisch labil war. Mit Sicherheit wissen wir nur, dass die einzige Organisation, der er jemals angehörte, die U. S. Army war. Und wir merken uns, dass die weißen Massenmörder in Aurora und Charleston lebend gefasst wurden. Einer von ihnen bekam auf dem Weg ins Gefängnis sogar noch Fast Food besorgt. Wir merken uns außerdem, dass die meisten Cops, die in diesem Land getötet werden, von Weißen getötet werden, die man anschließend lebend fasst.

Und wir sind Zeugen der vielfältigen Arten, auf die der Geist von Micah Johnson als Waffe gegen Black Lives Matter gerichtet wird. Gegen mich gerichtet wird. Das ist eine alte Taktik, die man schon immer gegen Menschen angewandt hat, die die weiße Vorherrschaft infrage stellen. Und genauso merken wir uns, dass Nelson Mandela bis 2008 auf der Terroristenliste des FBI stand.

Trotzdem ist der Vorwurf, eine Terroristin zu sein, verstörend. Ich erlaube mir daher, leise zu weinen, als ich an einem Sonntagmorgen im Bett liege und drei Tage nach Dallas ein hysterischer Rudolph Giuliani mit hochrotem Gesicht Lügen über uns verbreitet.

Wie so viele Leute, aus denen unsere Bewegung besteht, habe auch ich mein Leben zwischen den Schreckenszwillingen Armut und Polizei verbracht. Ich wuchs im Klima des Drogenkriegs auf, das erst Ronald Reagan und danach Bill Clinton angeheizt haben. Das Viertel, in dem ich gelebt und geliebt habe, und die Straßen, in denen viele Mitglieder von Black Lives Matter gelebt und geliebt haben, waren explizite Kriegsschauplätze. Und der Feind, das waren wir.

Es ist eine Tatsache, dass schon immer mehr Weiße als Schwarze oder Braune Drogen genommen und verkauft haben. Und doch sehen die meisten von uns, wenn sie die Augen schließen und sich einen Drogendealer oder -konsumenten vorstellen, ein schwarzes oder braunes Gesicht. Mehr braucht man eigentlich nicht zu wissen, falls man sich nicht auf Anhieb vorstellen kann, dass jemand, der nichts getan hat, trotzdem von der Polizei schikaniert wird. Es genügte tatsächlich schon, nur zu atmen, wenn man Schwarz war, um eingesperrt zu werden – oder sogar Schlimmeres zu erleben.

Ich trage die Erinnerung an ein Leben mit dieser Furcht in mir. Die Furcht davor, dass ich oder jeder Angehörige meiner Familie ungestraft getötet werden könnte. Sie steckt in meinem Blut, meinen Knochen und jedem meiner Schritte.

Und dennoch nannte man ausgerechnet mich eine Terroristin. Nannte man die Angehörigen unserer Bewegung Terroristen.

Uns – mich, Alicia Garza und Opal Tometi – die drei Frauen, die Black Lives Matter gegründet haben, nennt man Terroristinnen.

Uns, das Volk.

Wir sind keine Terroristen.

Ich bin keine Terroristin.

Ich bin Patrisse Marie Khan-Cullors Brignac.

Ich bin eine Überlebende.

Ich bin Sternenstaub.

1.Zerstörte Community

Wir wussten, wir konnten es nicht zu einem Gesetzesverstoß machen … Schwarz zu sein. Aber indem wir die Öffentlichkeit dazu brachten, die Schwarzen mit Heroin zu assoziieren … und diese dann heftig kriminalisierten, gelang es uns, ihre Communitys zu zerstören … Ob wir wussten, dass wir Lügen verbreiteten? Klar wussten wir das.

JOHN EHRLICHMAN, Richard M. Nixons Chefberater für Innere Angelegenheiten zur Haltung der Regierung gegenüber der Schwarzen Bevölkerung

Meine Mutter Cherice zieht uns – meine älteren Brüder Paul und Monte, meine kleine Schwester Jasmine und mich – in einem Wohnblock an der Hauptstraße groß, die durch mein hauptsächlich mexikanisch geprägtes Viertel Van Nuys, Kalifornien, verläuft. Wir leben in einer von zehn Sozialwohnungen in einem zweistöckigen beigefarbenen Gebäude, von dem der Putz abblättert, dessen Tor nicht richtig schließt und dessen Sprechanlage nie funktioniert.

Meine Mutter und ich gelten als die Kleinen in der Familie. Sie ist 1,62 Meter und ich bin nie über 1,57 Meter hinausgekommen. Jasmine, Paul und Monte sind dagegen groß. Meine kleine Schwester wird irgendwann 1,80 Meter groß sein. Meine Brüder werden beide noch größer. Das haben sie von unserem Vater Alton Cullors, einem Automechaniker mit großen dunkelbraunen Händen, mit denen er in der Fabrik von General Motors in Van Nuys am Fließband arbeitet. Es sind die Hände, mit denen er mich gehalten und umarmt, mit denen er mir das Gefühl von Geborgenheit gegeben hat. Er riecht nach Benzin und Autos. Gerüche, die mich noch heute, fast dreißig Jahre später, an Liebe, Geborgenheit und Sicherheit erinnern. Alton kommt und geht – je nachdem wie Mommy und er sich gerade verstehen. Als ich sechs Jahre alt bin, wird er uns verlassen und danach nie mehr bei uns wohnen. Doch er verschwindet nie ganz aus unserem Leben und seine Liebe erst recht nicht. Sie bleibt bis heute, diese gute Alton-Cullors-Liebe, in mir, an meiner Seite.

Wir leben in einem gemischten Viertel, auch wenn Mexikaner die Mehrheit bilden. Aber es gibt auch Koreaner, Schwarze wie uns und sogar eine krankhaft übergewichtige weiße Frau, die nicht in die genormte Badewanne der Apartments in unserem Gebäude passt. Ich beobachte, wie sie sich nach unten zu dem baufälligen Swimmingpool schleicht, der zu unserem Wohnblock gehört und in dem ich später schwimmen lernen werde. Jeden Abend, wenn sie glaubt, keiner sieht sie, badet sie in dem Wasser. Mit Seife, Waschlappen, Shampoo und allem. Sie merkt nie, dass ich sie sehe, und ich sage nichts. Nicht nur weil sie eine Erwachsene ist und ich nur ein Kind bin. Eher weil sie ein Teil dessen ist, was uns zu dem macht, was wir sind.

Sie ist arm und zieht ihre Tochter allein groß. Sie hat eine große Klappe, die mich an die scharfzüngigen Schwarzen Frauen in meiner eigenen Familie erinnert. Sie trägt Muumuus. Ich vermisse sie, als sie auszieht, wie am Ende die meisten unserer Nachbarn. Unser Viertel ist eher als Durchgangsstation gedacht, nicht als ein Ort, wo man Wurzeln schlägt und zu einem Baum wird, der wächst und wächst. Der einzige Ort in meinem Viertel, wo wir Lebensmittel kaufen können, ist ein kleiner 7-Eleven. Ohne den sowie Georges Laden für alkoholische Getränke, die kleinen mexikanischen und chinesischen Fast-Food-Lokale und Taco Bell kämen wir in unserer Gegend an nichts zu essen oder zu trinken.

Nur gut einen Kilometer entfernt liegt Sherman Oaks. Ein reiches weißes Viertel mit großen alten Häusern, zu denen Doppelgaragen, gepflegte Rasenflächen und Swimmingpools gehören, die nichts gemein haben mit dem ungepflegten, briefmarkengroßen Becken hinter unserem Wohnblock. In Sherman Oaks gibt es nichts, das nicht sauber und adrett wäre. Und keinen einzigen Wohnblock.

Dort stehen nur geräumige Einfamilienhäuser mit schicken Autos davor. Und die Eltern kommen jeden Morgen heraus, um ihre Kinder zur Schule zu fahren. Ein Phänomen, das mir sofort auffällt. In meiner Wohngegend nehmen wir von der ersten Klasse an den Bus oder gehen zu Fuß. Unsere Eltern sind schon längst bei der Arbeit, wenn wir auftauchen wie kleine bunte Frösche im Frühling und mit unseren frisch gewaschenen Gesichtern versuchen, eine Welt zu begreifen, die wir uns nicht ausgesucht haben und von der wir nicht wissen, dass wir eigentlich die Macht haben, sie aufzumischen.

Meine Mutter hat nie Karriere gemacht, sie hat immer nur gearbeitet, manchmal in zwei oder drei Jobs, um genug zu verdienen, damit es irgendwie zum Leben reichte. Vor allem nachdem die Fabrik von General Motors in Van Nuys schloss und es gleichzeitig auch mit der Stabilität unserer Familie vorbei war.

Alton nahm eine Reihe von Niedriglohn-Jobs an. Ohne Versicherung, ohne Beschäftigungssicherheit, mit denen er nicht für uns, seine Familie, sorgen konnte. Rückblickend denke ich, das war der Grund, warum er ging. Zwar besuchte er uns und war immer irgendwie da, doch es war nie mehr dasselbe. In den Achtzigerjahren, als alles den Bach runterging, war die Arbeitslosigkeit unter Schwarzen nicht nur fast dreimal so hoch wie die unter den Weißen, sondern in vielen Regionen der USA, unter anderem in unserer Gegend, schlimmer als später während der großen Rezession von 2008 und 2009.

Manchmal waren wir hungrig und es gab nichts außer Honig-Nuss-Cheerios. Die aßen wir dann mit Wasser, weil keine Milch da war und unser Kühlschrank ein Jahr lang nicht funktionierte. Meine Mutter schloss sich im Badezimmer ein und verfluchte unseren Vater ohne Ende: Hilf mir, verdammt noch mal, unsere Kinder zu ernähren, Alton. Unsere. Kinder. Was für ein verdammter Mann bist du eigentlich?

Ich sollte diese Gespräche nicht mitbekommen, aber ich saß vor der Tür auf dem Fußboden und lauschte, hörte, wie sie schrie. Und dazu das Knurren meines sechs Jahre alten Magens. Hunger ist das Schlimmste, und bis heute danke ich den Black Panthers, weil sie das kostenlose Frühstück für Kinder an Schulen durchgesetzt haben. Wir hatten Anrecht auf ein Gratis-Frühstück und -Mittagessen und ohne hätten wir es trotz unserer hart arbeitenden Eltern vermutlich nicht geschafft.

Wir lieben einander wie verrückt, meine Brüder, meine Schwester und ich, und von Anfang an werden wir dazu erzogen, aufeinander aufzupassen. Jasmine ist das Baby, unser Baby, und wir lieben sie schon allein deshalb. Paul ist der Älteste und übernimmt erzieherische Verantwortung, als Alton auszieht. Es ist seine Stimme, die mich jeden Morgen weckt, wenn es Zeit für die Schule ist und meine Mutter schon zu einem ihrer Jobs aufgebrochen ist. Es ist Paul, der uns fertig macht, zum Zähneputzen schickt und antreibt, Los, lasst uns gehen. Es ist Paul, der uns – wenn wir die Zutaten dafür im Haus haben – Käse-Toast zum Abendessen macht, so wie Mommy es ihm gezeigt hat. Und es ist auch Paul, der sagt, Zeit ins Bett zu gehen, während Mommy bei ihrem zweiten Job ist, was auch immer das gerade ist.

Aber Monte ist derjenige, der mit mir spielt und mir Sachen durchgehen lässt. Er ist der mit dem riesigen Herzen. Er bringt es nicht über sich, die streunenden Katzen und Hunde, die sich in unseren Straßen rumtreiben, nicht zu füttern, selbst wenn unsere eigenen Vorräte knapp sind. Es ist Monte, der Vögelchen aufsammelt, die aus dem Nest gefallen sind, und sie wieder zurücksetzt. Wenn ich die Augen schließe, bin ich wieder dort und sehe, wie er einen winzigen Vogel – keine Ahnung, was für eine Art das damals in unserem Viertel war – so behutsam aufhebt und ins Nest zurücksetzt, das manchmal auch mit runtergefallen war.

Monte ist der zweitälteste und damit nicht ganz so verantwortlich wie Paul. Abends kuscheln wir uns zusammen und sehen fern, obwohl ich schon schlafen sollte. Beverly Hills, 90210 ist unsere Lieblingsserie, die Welt der reichen weißen Kids und ihrer Probleme. Eine Welt, in der wir und unsere Probleme nicht existieren. In 90210 umkreisen Streifenwagen weder Wohnblocks noch wahllos Leute. Nicht so wie in Van Nuys, wo das den ganzen Tag so geht, jeden Tag. Sie sind wie hungrige Hyänen draußen in der Prärie. Lange Zeit sehe ich sie, die Polizisten in ihren Autos, aber ich verstehe weder sie noch die Rolle, die sie im Viertel spielen. Sie reden nie mit uns oder helfen uns Kindern sicher über die Straße. Sie sind niemals freundlich. Offensichtlich sind sie nicht nur keine Freunde und Helfer, sondern mögen uns auch nicht besonders. Ich versuche, ihnen aus dem Weg zu gehen, aber das ist natürlich unmöglich. Sie sind allgegenwärtig. Und dann kommt der Tag, als sie in der Nähe unseres Wohnblocks halten. Sie blockieren die kleine Straße an einer Seite des Gebäudes.

Ich meine die kleine Gasse, wo meine Brüder mit ihren Freunden abhängen und dummes Zeug reden, wahrscheinlich über Mädchen und all die Sachen, die sie vermutlich nie gemacht haben. Monte und Paul sind da 11 und 13. Es gibt keine Grünflächen, keine Jugendzentren, keine Spielplätze, wo man Basketball spielen, keine Parks, wo man sich Hütten bauen könnte, also machen sie die kleine Straße zu ihrem Geheimversteck und treffen sich dort, um Sachen zu besprechen, die ich nicht wissen soll. Ich bin das Mädchen. Neun Jahre alt. Ich bin die kleine Schwester hinter dem kaputten Tor. Das schwarze Gitter aus Schmiedeeisen sollte uns ursprünglich wohl vor der Außenwelt schützen, aber das tut es nicht.

Hinter diesem Tor beobachte ich, wie die Polizei anrückt und sich meine Brüder und deren Freunde vorknöpft, von denen keiner älter als 14 ist und die absolut nichts tun, außer sich zu unterhalten. Die Polizisten stoßen sie gegen die Hauswand, zwingen sie dazu, die Hemden hochzuziehen und die Taschen auszuleeren, dabei fassen sie meine Brüder grob an, selbst an intimsten Stellen, während ich hinter dem Tor wie erstarrt alles beobachte. Ich kann nicht weinen, kann nicht schreien, kann nicht atmen. Und ich kann auch nichts hören. Nicht die Sirene zu den kreisenden roten Lichtern, nicht wie sie die Jungs anherrschen: Stellt euch an die verdammte Wand! Später ärgere ich mich über mich selbst: Warum habe ich ihnen nicht geholfen?

Danach verlieren weder Paul noch Monte ein Wort darüber, was ihnen passiert ist. Sie weinen nicht und sie fluchen nicht. Sie stoßen keine lauten, wenn auch leeren Drohungen aus. Sie sprechen nicht mit mir darüber, obwohl ich es doch gesehen habe, und reden nicht mit meiner Mutter, die nichts gesehen hat. Sie sind nicht mal aufgebracht. Sie schimpfen nicht, dass sie so was nicht verdient haben. Weil mit Beginn der Pubertät keiner meiner Brüder mehr erwartet, dass die Dinge irgendwie anders sein könnten.

Sie werden auf eine Weise schweigen, wie man das von Vergewaltigungsopfern kennt. Wahrscheinlich fürchten sie, dass ihnen sowieso keiner glaubt. Fürchten, dass man nichts tun kann, um die Sache in Ordnung zu bringen oder wiedergutzumachen. Was immer ihnen durch den Kopf geht, nachdem sie sich auf offener Straße halb nackt ausziehen mussten und ihre Kindheit auf den Boden geworfen und in den Beton getreten wurde – wir werden nie über diesen Vorfall sprechen oder über jene, die noch folgen, als Van Nuys sich im Laufe der Jahre zum Ground Zero im Drogenkrieg und im Krieg gegen die Gangs entwickelt. Dadurch hat die Polizei erst recht einen Freibrief, mit uns zu machen, was sie will. Von da an gibt es noch mehr Gelegenheiten, uns zum Feind zu erklären, noch mehr Möglichkeiten, uns zum Verschwinden zu zwingen.

Mir wird dieser Vorfall erst viele Jahre später wieder einfallen, als immer mehr Medien über Mike Brown aus Ferguson, Missouri, berichten. Polizei und Presse machen aus dem liebenswürdigen 18-Jährigen, der aufs College wollte und unbewaffnet war, so eine Art King Kong, ein Monster, das man nur mit Kopfschüssen töten konnte. Denn genau das hat dieser Cop mit ihm gemacht. Er hat dem Jungen in den Kopf geschossen, während er mit erhobenen Händen auf dem Boden kniete.

Ich werde auch wieder daran denken, als ich sehe, wie der 25-jährige Freddie Gray, der einfach Fahrrad fährt, angehalten und hinten in einen Polizeitransporter geworfen wird, als wäre er Abfall. Der dann mit auf einen »rough ride« genommen wird, eine Fahrt durch Baltimore, die so verheerend endet, dass die Cops danach wegen fahrlässiger Tötung oder, wie es wörtlich hieß, »Mord aus Herzlosigkeit« angeklagt wurden. Doch auch diese Cops wurden, wie die meisten Vollzugsbeamten, denen vorgeworfen wurde, Schwarze grundlos erschossen zu haben, freigesprochen. Und das, obwohl ein entsprechendes Beweisvideo vorlag.

Bald nach dem Tag, als Polizisten meine Brüder in der kleinen Straße drangsalieren, beginnt etwas Neues: Sie werden immer wieder verhaftet. Das passiert so häufig, dass meine Mutter sich schließlich gezwungen sieht, mit uns in eine andere Ecke von Van Nuys zu ziehen. Doch in Sicherheit können meine Brüder nirgends sein oder sich auch nur so fühlen. Es gibt keine Jobs. Keine Stadt, keinen Wohnblock, wo ihr Leben zählt und sie willkommen sind. Wir versuchen zwar, uns so eine Welt zu erschaffen und ihnen zu vermitteln, dass sie wichtig sind. Uns selbst sagen wir das auch. Aber die Realität kann ein beharrlicher und gnadenloser Eindringling in die Seele sein.

Als man mich später an die Millikan schickt, eine weiße Middle School außerhalb meines Viertel, im reichen, wunderschönen Sherman Oaks, werde ich mich mit einem weißen Mädchen anfreunden. Wie sich herausstellt, ist ihr Bruder der lokale Drogendealer. Er besitzt Müllsäcke voller Gras. Müllsäcke.

Aber das wundert mich weniger als der Umstand, dass er nicht nur niemals festgenommen wird, sondern offenbar auch nie eine Verhaftung fürchtet. Als er mir das erzählt, versuche ich zu verstehen. Ein Leben ohne Angst vor der Polizei. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen.

2.Zwölf

Das Schlimmste am Rassismus ist, was er aus jungen Menschen macht.

ALVIN AILEY

Als ich zum ersten Mal von der Polizei abgeführt werde, bin ich zwölf Jahre alt.

Nur dieser eine Satz und alles ist wieder da. Die Angst des kleinen Mädchens und die Demütigung. Für immer gespeichert in jeder einzelnen Zelle.

Es sind die Sommerferien zwischen der siebten und achten Klasse. Zum ersten Mal muss ich die sogenannte Sommerschule besuchen. Wegen meiner Noten in Mathe und Naturwissenschaften. Und das ärgert mich. Niemand anders von der Millikan geht zum Förderunterricht auf diese Schule in Van Nuys, meinem Viertel. Nur ich. Die Sommerschule ist für die Kids gedacht, die in meinem Viertel wohnen. Es gibt hier keinen Campus, dafür Metalldetektoren und Polizei. An der Millikan gibt es weder Polizei noch Metalldetektoren.

Es gelingt mir irgendwie nicht, mich auf die Unterschiede einzulassen. Ich halte mich nach wie vor für eine Schülerin der Millikan, was ich ja auch bin, nur eben während dieser Sommermonate nicht. Eines Tages mache ich, was man an der Millikan macht, um klarzukommen: Ich rauche ein bisschen Gras. Dort ist es ganz normal, dass Kids high zum Unterricht erscheinen, sich auf der Toilette einen Joint reinziehen oder auf dem Campusrasen rauchen. Keiner kriegt deshalb Ärger. Da ist nirgendwo Polizei. Schließlich ist die Millikan die Schule für die Begabten.

Aber in meinem Viertel laufen die Dinge vollkommen anders. Jemand muss was über mich und mein Gras verraten haben – zwei Mädchen kamen auf die Toilette, während ich dort war –, denn zwei Tage später taucht ein Polizist im Unterricht auf. Ich erinnere mich, dass mein Magen absackt wie auf einer dieser Monster-Achterbahnen in Freizeitparks. Ich spüre einfach, dass er meinetwegen da ist, und ich täusche mich nicht. Der Cop fordert mich auf, vor die Klasse zu treten, wo er mir vor allen Mitschülern Handschellen anlegt, um mich ins Büro des Direktors zu führen. Dort wird meine Tasche durchsucht, werde ich durchsucht, werden meine Hosentaschen nach außen gedreht, meine Schuhe kontrolliert. Genau wie bei meinen Brüdern damals in dieser schmalen Straße, als ich neun war. Ich habe kein Gras bei mir, trotzdem zwingt man mich, meine Mutter bei der Arbeit anzurufen und ihr zu sagen, was passiert ist. Das tue ich unter Tränen. »Ich habe nichts gemacht, Mommy«, lüge ich und weine echte Tränen der Angst. Meine Mutter glaubt mir. Ich bin ein braves Mädchen und sie hält zu mir.

Später, als wir zu Hause sind, wird sie mich weder fragen, wie es mir geht, noch sich aufregen. Sie wird mir nicht mitfühlend die Handgelenke streicheln, da, wo die Handschellen sie aufgerieben haben, sie wird mich auch nicht in den Arm nehmen oder mir versichern, dass sie mich lieb hat. So ist sie nicht. Meine Mutter ist eine Managerin, die tagtäglich zusehen muss, wie sie sich und ihre vier Kinder durchbringt. Dass sie und ihre Kids alle zu Hause sind, in relativer Sicherheit, bedeutet für meine Mutter schon einen Erfolg. Das reicht ihr. Und so bleibt es meine gesamte Kindheit über.

Was die Middle School, abgesehen von den unterschiedlichen Hautfarben und Gesellschaftsklassen, für mich zu einem derartigen Kulturschock machte, war, dass ich die ganze Grundschulzeit hindurch als klug, ja sogar begabt galt. Ich war die Vorzeigeschülerin, die Ms Goldberg, meine Lehrerin in der vierten Klasse, bereitwillig gewähren ließ, als ich fragte, ob ich der Klasse etwas von der Bürgerrechtsbewegung erzählen dürfe. Eine Woche vorher hatte sie mir The Gold Cadillac von Mildred Taylor gegeben. In dem Buch geht es um ein Mädchen, das mit seinem Vater eine furchterregende Fahrt von Ohio durch den von Segregation geprägten Süden bis nach Mississippi unternimmt, wo Verwandte leben.

Die schreckliche Angst, von der da erzählt wird, war für mich deutlich spürbar, ihr von Seite zu Seite wachsendes Bewusstsein dafür, man könnte sie umbringen. Damals war ich neun und die Polizei hatte schon einmal unsere kleine Wohnung gestürmt. Auf der Suche nach einem meiner Lieblingsonkel, dem Bruder meines Vaters Alton. Der nahm und verkaufte Drogen, hatte eine laute Lache und hob mich immer hoch, wenn er mich begrüßte. Dabei erklärte er mir jedes Mal, wie schlau ich sei. Aber er wohnte nicht bei uns und deshalb wussten wir auch nicht, wo er steckte, als die Polizei in voller Kampfausrüstung reinpolterte.

Sogar die kleine Jasmine, die damals ungefähr fünf gewesen sein muss, wurde angeschrien, sie solle sich zu mir auf die Couch setzen. Dann nahm die Polizei unser Zuhause auseinander, wie ich das später in Law and Order: Special Victims Unit nie gesehen habe. Da ist Olivia Benson zu Kindern immer so sanft. Im wirklichen Leben wurde ich als kleines Kind, wurden meine Brüder und meine Schwester, wie Verdächtige behandelt. Jasmine und ich, wir mussten uns selbst beruhigen und einander im Arm halten. Ich war genauso erstarrt wie bei dem Vorfall in der Gasse neben unserem Haus. Nur dass die Cops diesmal unsere Zimmer auseinandernahmen und nicht meine Brüder.

Sie durchwühlten sogar unsere Schubladen. Dachten die, mein Onkel verstecke sich in der Wäschekommode?

Aber wie bei der Sache mit meinen Brüdern sprachen wir danach kein Wort mehr darüber.

Auch wenn die Geschichte in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort spielt, bin ich mir ganz sicher, dass dieses Ereignis zumindest ein Grund war, warum The Gold Cadillac mich so tief beeindruckt hat. Warum ich mich selbst jetzt, nach Jahrzehnten, noch daran erinnere. Auch wenn die Details des Buchs ein anderes Bild zeichnen: Die auf jenen Seiten geschilderte Furcht ist die gleiche, ist meine eigene. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, wollte ich mehr. Ich wollte Bestätigung dafür, dass das, worüber wir nicht gesprochen hatten, wirklich passiert war. Deshalb sagte ich, Bitte, Ms Goldberg, dürfte ich vielleicht noch mehr Bücher bekommen?

Selbstverständlich, sagte sie und gab mir Geschichten, die ich geradezu verschlang. Kindgerechte Bissen über den Kampf um Frieden und Gerechtigkeit.

Bitte, ging ich wieder zu Ms Goldberg, kann ich der Klasse von den Büchern erzählen?

Ja, sagte sie, warum nicht? Denn so war sie. Ms Goldberg, mit ihrer fedrig geschnittenen Achtzigerjahre-Frisur und ihren Sportklamotten im Flashdance-Look, die sie in der Schule immer trug.

Als Belohnung für meine Mitschüler, wenn sie während der fünfzehnminütigen Referate, die ich halten durfte, meine Fragen richtig beantworteten, hatte ich Süßigkeiten dabei. Ich wollte, dass sie über unsere Geschichte in diesem Land Bescheid wussten. Dass sie wussten, woher wir kommen. Ich wollte, dass sie die schreckliche Angst kennenlernten, wie ich sie kennengelernt hatte. Irgendwie hatte das auch mit der Angst zu tun, die ich – die wir – in unserem Viertel, in unserem eigenen Leben empfanden, aber irgendwie nicht benennen konnten.

Doch nach Ms Goldberg und später Ms Bilal – der Lehrerin aus der Nachmittagsbetreuung und der einzigen tiefschwarzen Frau, der ich in meiner Grundschulzeit begegnen sollte und die uns mit Kwanzaa, dem Fest der Schwarzen am Jahresende, und Afrozentrismus vertraut machte – freute ich mich auf die Middle School. Und das, obwohl sie in einer Gegend lag, die ich nicht kannte, und zu einer Community gehörte, die nicht meine war. Trotzdem erwartete ich, weiterhin gemocht und gefördert zu werden. Die Mutter meiner besten Freundin Lisa hatte von der Millikan gehört – sie galt als gute Schule. Das Besondere an ihr waren der künstlerische Schwerpunkt und ein Programm für begabte Schüler. Lisas Mutter setzte ihre Tochter auf die Liste der Bewerber und erzählte eines Nachmittags, Warum eigentlich nicht?, meiner Mutter und mir davon. Wenn es Ihnen recht ist, schreibe ich Patrisses Namen auch drauf! Wäre doch toll, wenn die Mädchen zusammenbleiben, erinnere ich mich an ihre Worte.

Monate später wurde ich für das Begabten-Programm ausgewählt, Lisa nicht. Aber Lisas Mom schaffte es, ihre Adresse zu fälschen, damit Lisa regulär aufgenommen wurde. So waren wir am Ende beide Schülerinnen an der Millikan. Doch wir blieben nicht die Freundinnen, die wir mal gewesen waren.

Die Millikan Middle School ist so weit weg von zu Hause, dass ich jeden Morgen hingefahren werden muss. Vorher konnte ich einfach mit allen Kindern aus meinem Viertel in den Bus steigen, aber nach Sherman Oaks, das ist eine aufwendigere Sache. Das Problem ist, dass meine Familie kein Auto besitzt. Deshalb hilft unsere Nachbarin Cynthia aus. Sie leiht meiner Mutter ihr Auto, damit ich wohlbehalten dort hinkomme. Allerdings ist das nicht so einfach, wie es vielleicht klingt.

Cynthia ist mit ihren gerade mal 19 Jahren schon selbst Mutter und immer mal wieder mit meinem Bruder Monte zusammen, von dem sie später ein Kind bekommen wird, meinen Neffen Chase. Ein Jahr zuvor wurde sie, als sie eine Party besuchte, aus einem vorbeifahrenden Auto heraus angeschossen. Seither ist sie von der Hüfte abwärts gelähmt. Aber sie besitzt ein Auto, das sie meiner Mutter leiht. Einen ramponierten, champagnerfarbenen Kombi. Die hinteren Seitenscheiben sind durch Plastikfolie ersetzt. Und drinnen riecht es nach Urin, weil die gelähmte Cynthia manchmal ihre Blase nicht unter Kontrolle hat.

Meine Mutter bringt mich in diesem Wagen zur Millikan, womit ich einverstanden bin. Ich meine, ein Auto! Aber schon nach dem ersten Tag wird mir klar, dass das anders laufen muss. Am zweiten Tag sage ich, Lass mich hier aussteigen, Mommy. Und hier heißt, bereits ein paar Blocks vor der Schule. Denn unser Auto hat keine Ähnlichkeit mit denen, die an der Millikan vorfahren und in der Morgensonne wie neu schimmern. Aus diesen Fahrzeugen, lauter Marken wie Mercedes und Lexus, quellen Kinder, die, ihren Eltern noch einmal winkend, auf den saftig grünen Rasen des Campus laufen. Schlagartig wird mir ein neues Gefühl bewusst und nistet sich in meiner Seele ein: eine Scham, die tief sitzt, umfassend ist und mich fürs Leben prägt. Schlagartig wird mir bewusst: Wir sind arm.

Später, als ich schon erwachsen bin, wird eine Freundin zu mir sagen, Natürlich hast du so empfunden. Unterdrückung ist peinlich, wird sie leise sagen. Aber an der Middle School, die derart krass zwischen Schwarzen und weißen, reichen und armen Kindern unterscheidet, weiß ich nicht so recht, was ich mit diesem Gefühl oder mit der erschreckenden Frage anfangen soll, die meine zwölfjährige Seele umtreibt: Soll ich mich für die Menschen schämen, die mich großgezogen, mich in die Welt gesetzt haben und mir alles bedeuten?

Ich passe nicht zu den weißen Kids, die zwischen den Stunden auf dem Klo oder dem Rasen Haschisch rauchen. Ich passe auch nicht zu den wenigen Schwarzen Mädchen, die wie Janet Jackson oder Whitney Houston werden wollen, wenn sie mal groß sind. Ich trage MC-Hammer-Hosen mit hängendem Schritt. Mein Outfit ist mein eigenes Markenzeichen und natürlich auch beeinflusst von den vielen Mexikanern in meinem Viertel. Es heißt, ich sei seltsam, dabei fühle ich mich nicht so. Ich fühle mich nur wie ich selbst: ein Mädchen aus Van Nuys, das Gedichte liebt, gern liest und am liebsten tanzt. Ich habe Tanz belegt und mein Stil ist eine Mischung aus Afro Dance, Hip-Hop und Mariachi zu jeweils gleichen Teilen, was natürlich auch wieder seltsam ist.

Dann finde ich doch einen Freund, einen weißen Jungen, Mikie. Ihn stören meine angebliche Seltsamkeit und meine MC