16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

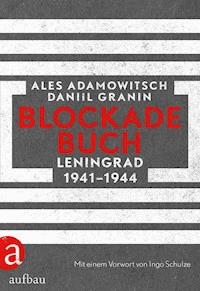

Erstmals unzensiert: „eine ergreifende Dokumentation über die Leningrader Blockade“ Ingo Schulze.

Als Ales Adamowitsch und Daniil Granin 1974 begannen, Überlebende der 900 Tage andauernden Blockade Leningrads durch die deutsche Wehrmacht zu interviewen, ahnten sie nicht, worauf sie sich einließen. Die beiden Autoren wollten kein neues Heldenepos erstellen, sondern dokumentieren, wie es den Menschen ergangen war, die damals in der Stadt eingeschlossen waren, unter Hunger, Kälte und Beschuss litten und viele ihrer Angehörigen und Freunde verloren.

Um das „Blockadebuch“ 1981 zum ersten Mal veröffentlichen zu dürfen, mussten sie viele Wahrheiten der sowjetischen Zensur opfern. Erst jetzt erscheint eine vollständige Ausgabe, die die geführten Interviews sowie Tagebücher aus den Blockadejahren ohne Zensurstriche präsentieren kann. Mit einem Vorwort von Ingo Schulze.

„Sie retteten sich, indem sie andere retteten. Selbst wenn sie starben, haben sie auf ihrem letzten Weg noch jemanden aufgerichtet. Und wenn sie überlebten – dann nur, weil ein anderer sie mehr brauchte als sie sich selbst.“ Aus dem „Blockadebuch“.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1165

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Über Ales Adamowitsch und Daniil Granin

Ales Adamowitsch, geb. 1927 im Dorf Konjuchi im Minsker Gebiet, gest. 1994 in Moskau, weißrussischer Schriftsteller, Kritiker und Literaturwissenschaftler, ab 1943 Partisan. Studierte von 1945 bis 1950 an der Philologischen Fakultät in Minsk, lehrte anschließend dort und an der Lomonossow-Universität Moskau weißrussische Literatur. Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter der Literaturabteilung der Akademie der Wissenschaften in Weißrussland. Veröffentlichte seit 1950 Romane, Erzählungen, Drehbücher, von denen mehrere ins Deutsche übersetzt wurden. Adamowitsch schrieb russisch und weißrussisch. Gehörte 1988 zu den Gründungsmitgliedern der Menschenrechtsorganisation Memorial. Drehbuchautor des Films »Komm und sieh« (Regie Elem Klimow). 1999 wurde der Asteroid (6537) Adamovich nach ihm benannt.

Daniil Granin, geboren 1919, studierte Elektrotechnik, arbeitete als Ingenieur, meldete sich 1941 als Kriegsfreiwilliger. Veröffentlichte ab 1949 zahlreiche Romane, von denen viele ins Deutsche übersetzt wurden. Zusammen mit Ales Adamowitsch verfasste er 1987 »Das Blockadebuch«. Am 27. Januar 2014 hielt er eine vielbeachtete Rede vor dem Deutschen Bundestag zum Gedenken an die Opfer der Leningrader Blockade. Daniil Granin starb am 4. Juli 2017 in St. Petersburg.

Ruprecht Willnow, geboren 1926, studierte Slawistik und Anglistik, übersetzte aus dem Russischen, Polnischen und Englischen, u.a. Ambrose Bierce und Edgar Allan Poe.

Dr. Helmut Ettinger ist Dolmetscher und Übersetzer für Russisch, Englisch und Chinesisch. Er übersetzte Ilja Ilf und Jewgeni Petrow, Gusel Jachina, Polina Daschkowa, Darja Donzowa und Sinaida Hippius, Michail Gorbatschow, Henry Kissinger, Roy Medwedew, Valentin Falin, Antony Beevor, Lew Besymenski und viele andere ins Deutsche.

Informationen zum Buch

Erstmals unzensiert: die ergreifende Dokumentation über die Leningrader Blockade

Als Ales Adamowitsch und Daniil Granin begannen, Überlebende der 900 Tage andauernden Blockade Leningrads durch die deutsche Wehrmacht zu interviewen, wollten sie dokumentieren, wie es den Menschen wirklich ergangen war, die damals in der Stadt eingeschlossen waren, unter Hunger, Kälte und Beschuss litten und viele ihrer Angehörigen und Freunde verloren. Doch um das Blockadebuch 1981 zum ersten Mal veröffentlichen zu dürfen, mussten sie viele Wahrheiten der sowjetischen Zensur opfern. Erst 2014 konnte die erste vollständige russische Ausgabe erscheinen, die die Grundlage für diese ungekürzte und komplett überarbeitete Neuausgabe ist.

»Ich begriff schnell: Dieses Buch führte mich in eine Welt ein, von der ich noch keine Kenntnis hatte. Es veränderte meinen Blick auf die »condition humaine« – und damit mich selbst.« INGO SCHULZE IN SEINEM VORWORT

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Ales AdamowitschDaniil Granin

BlockadebuchLeningrad1941–1944

Aus dem Russischenvon Ruprecht Willnowund Helmut Ettinger

Mit einem Vorwortvon Ingo Schulze

Inhaltsübersicht

Über Ales Adamowitsch und Daniil Granin

Informationen zum Buch

Newsletter

Ingo Schulze, Vorwort»Ein Interesse an der Erhaltung auch nur eines Teils dieser großstädtischen Bevölkerung besteht unsererseits nicht.«

Daniil Granin, Zur Entstehungsgeschichte des Blockadebuchs

Erster Teil

Wir allein wissen …

Unbekanntes über ein bekanntes Foto

Streitende Stimmen

In die Stadt entsandt

Ein gedungener Mörder

Der Blockadealltag

Auf der Arbeit

Was man tun konnte

Tagein, tagaus

Jeder hatte seinen Retter

Die kleinen Freunde

Wovon lebt der Mensch?

Die Kinder von Leningrad

Noch zwei weitere Jahre standen bevor …

Diese unsterbliche, ewige Maria Iwanowna!

Zweiter Teil

Von drei Millionen drei

»Ich bleibe in der Stadt und gehe nirgendwohin«

Die erste Evakuierung von Kindern

Georgi Alexejewitsch Knjasews »kleiner Umkreis«

Über die Menschen an seiner Seite

Ich bin sechzehn

Was die Stoiker lehrten

Der erste Bombenangriff

Tagebücher, Tagebücher …

Der hundertste Kriegstag

Eine Kindheit geht zu Ende

Die Grenzlinie

Jemand schreibt immer etwas auf

Die vereisten Sphinxe

Der Hunger ist niemandes Freund, das Gewissen ein ungebetener Gast

Die Grenzen des Menschen

Iras Lebensmittelkarte

Die Kinder retten

Wo die Seele Halt fand

Immer enger wird der Kreis

Die letzten Seiten

Mensch bleiben

Die Pflichten des Historikers

»Ich bin voller fieberhafter Lebensgier«

900000 verlassen die Stadt

»… und nahm die Mütze ab«

Die Gerechten und die Ungerechten

Die Last der Bücher

Musst mir meine Erde doch lassen stehn

Der Lebende soll leben

Die fehlenden Kapitel

Die Leningrader Affäre

Anhang

Daniil Granin, Rumkuchen

Aus dem Archiv von Ales Adamowitsch

Natalja Adamowitsch, Von der Herausgeberin der Lenisdat-Ausgabe von 2014

Ales Adamowitsch, Wie es zum »Blockadebuch« kam

Impressum

Daniil Granin und Ales Adamowitsch, Moskau 1984, Foto N. Kotschnjowa –Privatbesitz Marina Granina

Ingo Schulze»Ein Interesse an der Erhaltung auch nur eines Teils dieser großstädtischen Bevölkerung besteht unsererseits nicht.«Vorwort

Die Blockade von Leningrad konnte am 27.Januar1944 durchbrochen und beendet werden. Ein Jahr später befreite die Rote Armee am 27.Januar1945 das Konzentrationslager Auschwitz. Für den Holocaust-Gedenktag am 27.Januar2014 war Daniil Granin nach Berlin eingeladen worden, um vor dem Deutschen Bundestag zu sprechen. Einen Tag zuvor besuchte er die Berliner Akademie der Künste, deren Mitglied er seit 1986 war.

Der Pulk an Fotografen und Kamerateams war dem 95-jährigen »Staatsgast« lästig. Daniil Granin hatte Fragen, er war neugierig. Dieses Berlin kannte er nicht. Er sprach deutsch, ein sehr schönes Deutsch. Sein freundliches, offenes Gesicht konnte sich jedoch von einem Augenblick auf den anderen verfinstern, wenn er sich durch die Journalisten gestört fühlte.

Daniil Granin hielt es für ein unwahrscheinliches Wunder, dass er den Krieg überlebt habe – als Freiwilliger an der Front der ersten Kriegstage, dem vorrückenden Aggressor unterlegen, dann im Leningrader Schützengraben, vor Hunger und Kälte kaum bei Bewusstsein, später als Kommandant einer Panzerkompanie. Aber von sich selbst wollte er gar nicht sprechen. »Sie kennen doch St. Petersburg ganz gut?«, fragte er.

Von 1984 an war ich mehrmals in Leningrad gewesen. Das Faktum der Blockade dieser Stadt war uns studentischen Touristen durchaus bewusst, allerdings war es bei unseren Besuchen unpersönlich geblieben. In der Gorbatschow-Zeit interessierte ich mich vor allem für Publikationen, die jetzt endlich möglich waren, meistens Memoiren oder Literatur, die die stalinschen Verbrechen zum Hintergrund hatten. Und ich weiß noch, wie sehr ich im Sommer 1989 die freiheitliche Atmosphäre im Land genoss – gerade im Unterschied zu jener in der DDR. Als ich im Herbst 1992 erneut in die Stadt kam, die sich nun wieder St. Petersburg nennen durfte, und kurz darauf begann, dort zu arbeiten, schloss ich Freundschaft mit einem Redaktionskollegen, der die Leningrader Blockade als Kind miterlebt hatte. Obwohl wir einander vieles anvertrauten – von den Blockadejahren zu sprechen, lehnte er ab. Die Pförtnerin unseres Gebäudes »gestand« mir nach einiger Zeit, als Zwangsarbeiterin in Deutschland gewesen zu sein, wobei sie im Erzählen bemüht war, die guten Momente herauszustreichen. Beim Reden liefen ihr die Tränen übers Gesicht, ohne dass sie dies zu bemerken schien. Sie tätschelte meine Wange. Ich kam aus jenem Land, das für den Tod von mehr als einer Million Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt verantwortlich war. Und nun, 1993, verdiente ich das Hundert- bis Zweihundertfache von dem, was meine russischen Kolleginnen und Kollegen erhielten, die sich nicht mal das Notwendigste zum Leben kaufen konnten. Das war der Hintergrund, vor dem ich die beiden Bände des »Blockadebuches« von Ales Adamowitsch und Daniil Granin in deutscher Übersetzung zu lesen begann. Ich begriff schnell: Dieses Buch führte mich in eine Welt ein, von der ich noch keine Kenntnis hatte. Es veränderte meinen Blick auf die condition humaine – und damit mich selbst.

»Der Führer hat beschlossen, die Stadt Petersburg vom Antlitz der Erde zu tilgen«, heißt es in einer geheimen Direktive des Stabes der deutschen Kriegsmarine mit dem Titel »Über die Zukunft der Stadt Petersburg« vom 22.9.1941. »Es besteht nach der Niederwerfung Sowjetrusslands keinerlei Interesse an dem Fortbestand dieser Großsiedlung. […] Es ist beabsichtigt, die Stadt eng einzuschließen und durch Beschuss mit Artillerie aller Kaliber und laufendem Bombeneinsatz dem Erdboden gleichzumachen. Sich aus der Lage der Stadt ergebende Bitten um Übergabe werden abgeschlagen werden. […] Ein Interesse an der Erhaltung auch nur eines Teils dieser großstädtischen Bevölkerung besteht […] unsererseits nicht.«

Kein Interesse am Fortbestand der »Großsiedlung«, kein Interesse an der Erhaltung »dieser großstädtischen Bevölkerung«.

Was dies für die Bevölkerung der Stadt bedeutete, schien hinreichend dokumentiert und gestaltet zu sein. Die kaum zu zählenden Opfer, die Verhungerten und Erfrorenen, die getöteten Soldaten und Zivilisten, die zerbombte Stadt, in der von entkräfteten Musikern Schostakowitschs 7.Sinfonie uraufgeführt und durch Lautsprecher übertragen wird, sogar bis in die deutschen Schützengräben, die evakuierte Ermitage, in der die Angestellten durch die Säle führen und jene Bilder beschreiben, von denen nur noch die Rahmen hängen, und – kaum geflüstert – das Versagen Stalins und der meisten Parteiführer, die ihr Land wider besseren Wissens nicht auf den deutschen Überfall vorbereitet und so das Leiden noch vergrößert hatten.

Als Ales Adamowitsch und Daniil Granin Mitte der siebziger Jahre auf Adamowitschs Initiative hin ihre Befragungen von Überlebenden begannen, wussten sie noch nicht, »welch barbarische Dinge sich hinter dem gewohnten Wort ›Leningrader Blockade‹ verbergen. […] Denn diese Menschen haben uns all die Jahre geschont. Doch wenn sie jetzt erzählen, schonen sie vor allem sich selbst nicht mehr.« Es ist das alltägliche Leben unter Bedingungen, die mit Begriffen nicht zu beschreiben sind. Selbst konkrete Bezeichnungen bedeuten in unserem Sprachgebrauch etwas anderes. Das Brot war kein Brot mehr, auch wenn die Tagesration nur 125 Gramm betrug, das Wohnen hat alles Wohnliche verloren bei kaputten Fensterscheiben, ohne Heizung, ohne Strom, ohne Gas, ohne Wasser, bei zwanzig Grad minus und unter dem Beschuss von Artillerie und Flugzeugbomben. Deshalb braucht es diese Berichte, Berichte, die auch nicht einfach als Beispiel zitiert werden können, auch das wäre unangemessen. Es braucht das Ganze, das aus den zahlreichen alltäglichen Notwendigkeiten bestand.

»Vor allem ging es gar nicht um Heroismus. Schließlich war es für viele ein erzwungener Heroismus gewesen. Das wahre Heldentum bestand in etwas anderem. Es war jenes, das sich in den Familien, in den Wohnungen abspielte, wo die Menschen litten, fluchten und starben, wo es zu unwahrscheinlichen Taten kam, die Hunger, Kälte und Beschuss verursachten.

Die Blockade war ein Epos menschlichen Leidens. Das war nicht die Geschichte von neunhundert Tagen Heldentaten, sondern von neunhundert Tagen unerträglicher Qualen.«

Diejenigen, die diese unerträglichen Qualen überlebt haben, können aber auch Zeugnis ablegen von Solidarität und Würde, von intellektuellem und künstlerischem Leben und Widerstand. Deshalb erschüttert und schockiert dieses Buch nicht nur durch Art und Ausmaß des Leidens, von ihm geht auch eine seltsame Ermutigung aus. Es ist das Staunen darüber, wozu Menschen trotz alledem fähig sind.

Die jeweiligen Erzählungen und Dokumente des »Blockadebuchs« benennen zudem stets den physisch-psychischen Ort der Erinnerung. Adamowitsch und Granin beschreiben, was die Erfahrungen dieser neunhundert Tage in jenen anrichteten, die die Blockade überlebt haben. Es wird einem vor Augen geführt, welch fragiles Gebilde Erinnerungen sind und wie ganz und gar nicht selbstverständlich es ist, dass sie ausgesprochen und anderen anvertraut werden, obwohl es doch für die Betroffenen selbst notwendig ist, diese Erinnerungen zu teilen. Darüber hinaus ahnt man, welch unwahrscheinlichen Glücksfall es bedeutet, wenn es gelingt, das Erinnerte zu fixieren und weiterzugeben.

Dieses Buch hat viele Autorinnen und Autoren, hinter denen wiederum andere sichtbar werden, die nicht überlebt haben. Die Leistung von Ales Adamowitsch und Daniil Granin besteht darin, das Vertrauen ihrer Gesprächspartner gewonnen und deren Erfahrungen erzählbar gemacht zu haben. Sie selbst beschreiben, was das für sie persönlich zur Folge hatte. Die Qualen als auch die vielen Arten der Auflehnung gegen die Vernichtung werden in diesem Buch auf eine für Leser mögliche Weise nachvollziehbar. Deshalb gehört das »Blockadebuch« zu jenen Büchern, die für mich eine Art Fixpunkt darstellen, zu denen ich immer wieder zurückkehre.

Adamowitsch und Granin war es gelungen, die Veröffentlichung, wenn auch unter Einbußen, durchzusetzen. 1984, also vor fast 35 Jahren, erschien die erste Ausgabe des »Blockadebuchs«. In ihren Kommentaren ist auch die Zeit der Recherche anwesend. Dass es die Sowjetunion bald nicht mehr geben würde, war selbst 1984 unvorstellbar. Seither haben sich die politischen Verhältnisse nicht nur einmal verändert. Schon wenige Jahre nach dem Erscheinen des »Blockadebuches« war der Freiraum für Autoren ungleich größer geworden. Daniil Granin hat ihn in jeder Form genutzt.

Leningrad war die einzige Stadt im Zweiten Weltkrieg, der eine Blockade, eine Belagerung, widerfuhr. Heute denkt man an Sarajevo – und an die Aufzeichnungen von Dzevad Karahasan in seinem »Tagebuch einer Aussiedlung«. Die Blockadebücher aus Syrien und dem Irak stehen uns noch bevor.

Daniil Granins Rede im Bundestag war im eigentlichen Sinne keine Rede, sondern ein Bericht über die Blockade. Und doch war es eine der wichtigsten Reden im deutschen Parlament. In seinem schon etwas zu groß gewordenen Anzug, ohne Krawatte, wollte er am Rednerpult stehen und wehrte mehrfach die seine Rede unterbrechenden Versuche ab, ihm einen Stuhl anzubieten. Der 95-Jährige sprach als Soldat vor den deutschen Abgeordneten. Er ersparte sich und den Zuhörern nichts. Und er sprach von seiner Erfahrung mit dem Hass, ohne versöhnlerisch zu werden.

»Ich, der ich als Soldat an vorderster Front vor Leningrad gekämpft habe, konnte es den Deutschen sehr lange nicht verzeihen, dass sie 900 Tage lang Zivilisten vernichtet haben, und zwar auf die qualvollste und unmenschlichste Art und Weise getötet haben, indem sie den Krieg nicht mit der Waffe in der Hand führten, sondern für die Menschen in der Stadt Bedingungen schufen, unter denen man nicht überleben konnte. […] Heute sind diese bitteren Gefühle von damals nur noch Erinnerung.«

Das »Blockadebuch« kann uns nicht zuletzt daran erinnern, wie viel Kraft und Großmut notwendig sind, um solch einen Satz auszusprechen.

April 2018

Daniil GraninZur Entstehungsgeschichte des »Blockadebuchs«

Unsere Gefechtsposten lagen in unmittelbarer Nähe der Deutschen. Wir konnten es hören, wenn sie miteinander redeten und mit dem Geschirr klapperten. Oder wenn unser Scharfschütze einen von ihnen traf – dieses Schreien und Fluchen!

Seit dem Morgen brausten deutsche Fliegerstaffeln über uns hinweg, um die Stadt zu bombardieren. Wir sahen die Rauchsäulen aufsteigen. Die Brände wüteten lange, und man konnte nur Vermutungen anstellen, wo es brannte. Gegen Abend folgte der zweite Bombenangriff. Dazwischen flogen mit einem sanften Rauschen die Geschosse der weittragenden Artillerie über uns hinweg. Wir konnten nichts dagegen tun. Wir hatten keine Flak. Anfangs ballerten wir mit unseren Gewehren, aber das brachte natürlich nichts.

Die Stadt in unserem Rücken litt. Wir sahen, wie die Deutschen sie beschossen und zertrümmerten, konnten uns aber nur schwer vorstellen, was dort wirklich passierte. Bald bekamen auch wir den Hunger am eigenen Leib zu spüren. Die Dystrophie blähte unsere Bäuche auf. Nachts schlichen wir uns auf die Kartoffel- und Kohlfelder im »Niemandsland«, wo wir Kohlblätter sammelten und nach Knollen suchten, auch wenn sie schon angefault waren.

Während der Blockadezeit war ich nur ganze zwei-, dreimal in der Stadt. Einmal musste ich irgendwo ein Paket abliefern. Als ich durch das Dorf Rybazkoje kam, sah ich, wie ein Pferd, das einen Schlitten mit Patronenkisten zog, an einer Steigung zusammenbrach und nicht mehr aufstehen konnte. Ein junger Rotarmist prügelte auf das Tier ein, so heftig er konnte, aber es schlug nur noch ein paarmal um sich und kam nicht mehr auf die Beine. Da stürzten von überall her Menschen herbei, eingehüllt in die unwahrscheinlichsten Sachen, hieben mit Äxten und Messern auf das Pferd ein, hackten und säbelten es in Stücke. Nach kaum zwanzig Minuten waren nur noch die blanken Knochen übrig.

Im Gedächtnis geblieben ist mir, wie die Stadt damals aussah. Sie war tief im Schnee versunken. Die Straßen waren schmale Pfade zwischen riesigen Schneewehen. Lediglich auf den Magistralen konnten noch Autos fahren. Leichen lagen herum, aber nicht allzu viele. Meist sah man sie in Hauseingängen. Über die ganze Stadt war eine Schneedecke von makellosem Weiß gebreitet. Es war still, nur aus den großen Lautsprechern, die überall aufgestellt waren, tickte das Metronom. Die Schaufenster hatte man mit Brettern vernagelt. Die Denkmäler der Zaren Peter und Katharina waren mit Sandsäcken abgedeckt. Keinen von uns zog es in die belagerte Stadt.

Während der Blockadezeit spielte sich das Leben zwischen den zerbombten Häusern ab. An der Ecke von Mochowaja und Pestelstraße stand ein Haus, das gleichsam aufgeschnitten war. Das Innere der Wohnungen war schamlos entblößt. Irgendwo im vierten Stock warf der Wind die Tür eines Kleiderschranks hin und her, dass es krachte. Er riss Kleider und Anzüge heraus. Die zerbombten Häuser rauchten. Nach den Fliegerangriffen und dem Artilleriebeschuss brannte es wochenlang. Manchmal wärmten sich Passanten an den Feuern. Der Gostiny Dwor, das riesige Kaufhaus, war schwarz vom Ruß. Im Alexandergarten – Schützengräben und Flak-Stellungen. Auch das Marsfeld war von Gräben durchfurcht.

Einmal hatten wir den Auftrag, zu dritt einen gefangenen Deutschen durch die Stadt zum Stab zu führen. Mich interessierte weniger die Stadt als vielmehr der Deutsche. Welches Entsetzen stand in seinem Gesicht, als wir Passanten begegneten, die in die unmöglichsten Tücher und Schals gehüllt waren, die Gesichter rußgeschwärzt. Man konnte kaum noch erkennen, ob man einen Mann, eine Frau, einen alten oder jungen Menschen vor sich hatte. Wie Schatten schlichen sie vorüber. Da gab es Fliegeralarm, die Sirenen heulten, aber wir gingen mit unserem Deutschen unbeirrt weiter. Wir sahen die Gleichgültigkeit in den Gesichtern der Passanten, wenn sie seiner ansichtig wurden. Ihn hatte die blanke Angst gepackt, doch sie gingen an dem Mann im Mantel eines deutschen Soldaten vorüber, ohne Gefühle zu zeigen.

Zweimal trat eine Künstlertruppe vom Rundfunk bei uns an der Front auf. Wir setzten den Leuten Weizengrütze vor und boten ihnen Wodka an. Wir sahen, wie sie aßen und Grütze in mitgebrachte Plastikschächtelchen füllten. Sie litten noch einen ganz anderen Hunger als wir in den Schützengräben. Und doch mussten auch wir von Zeit zu Zeit Kameraden mit Hungerödem ins Lazarett schicken.

Ich war der Meinung, ich wüsste, was die Blockade gewesen war. Als Ales Adamowitsch mich 1974 aufsuchte und aufforderte, ein Buch darüber zu schreiben, die Berichte von Betroffenen aufzuzeichnen, lehnte ich ab. Nach meiner Ansicht war über die Blockade alles bekannt. Ich hatte den Film »Baltijskoje nebo«1 gesehen, Erzählungen, Bücher und Gedichte gelesen. Was war denn die Blockade? Zugegeben – Hunger, Beschuss, Bombenangriffe und zerstörte Häuser. Aber das wusste doch jeder, ich konnte dazu nichts Neues sagen. Ales Adamowitsch redete lange auf mich ein. Wir verhandelten mehrere Tage lang. Und da wir seit vielen Jahren ein freundschaftliches Verhältnis hatten, überredete er mich schließlich dazu, wenigstens mit ihm zu kommen und mir den Bericht einer Bekannten anzuhören, die die Blockade erlebt hatte.

Ich glaube, wir haben bei diesem Gespräch gar nichts notiert oder es erst später aus dem Gedächtnis aufgeschrieben. Sie war damals achtzehn Jahre alt gewesen. Und sie war verliebt. In Fedja, ihren Bräutigam. Fedja wurde zur Armee eingezogen, seine Einheit stand in der Gegend von Schuschary. Irgendwie schlug sie sich zu ihm durch. Sie brachte ihm Zwieback, Konfitüre, Handschuhe, einen Schal und was er sonst so brauchte. Vor allem war interessant, wie sie zu ihm durchgekommen war. Ich wusste, dass unsere Sicherungseinheiten und Patrouillen keine Zivilisten durchließen; das war strengstens verboten. Es konnten Überläufer sein, Spione oder Informanten. Trotzdem gelang es ihr, ihn mehrmals zu besuchen. Bis zu seiner Einheit waren es sechzehn Kilometer, sie muss alle Posten überredet haben. Und sie ließen sie passieren. Das war ein bewundernswertes Beispiel für Liebe. Eine Liebe, die auch unter den Bedingungen der Blockade zu überleben versuchte. Was sie erzählte, rührte und erstaunte mich.

Adamowitsch überredete mich, eine weitere Überlebende der Blockade aufzusuchen. Um es kurz zu machen: Ich sah, dass die Menschen während der Blockade ein Familien- und ein Seelenleben gehabt hatten, das ich nicht kannte. Es bestand aus vielen rührenden, ja unwahrscheinlichen Begebenheiten. Am Ende willigte ich ein.

Für mich war das schon sehr merkwürdig, denn ich hatte noch nie mit einem anderen Autor zusammengearbeitet. Außerdem stammt Adamowitsch nicht aus Leningrad. Er ist Belorusse. Er hat den Krieg ganz anders erlebt als ich. Er war bei den Partisanen, wo er ein Bild vom Krieg und von der Front gewann, das sich von meinem unterschied. Es stellte sich jedoch heraus, dass das auch ein Vorteil war. Sein naiver, frischer Blick auf Leningrad, auf das Leben dort und auf die Großstadt überhaupt half mir, Dinge zu sehen, die ich längst vergessen hatte.

So begann unsere Zusammenarbeit. Augenzeugen der Blockade reichten uns an Leidensgenossen aus jener Zeit weiter. Damals – Mitte bis Ende der 1970er Jahre – waren viele von ihnen noch am Leben. Wir gingen von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung, hörten zu und nahmen mit dem Tonbandgerät auf, was sie uns erzählten. Anfangs taten wir das gemeinsam, dann trennten wir uns, um mit mehr Menschen sprechen zu können. Warum mit mehr Menschen? Weil sich herausstellte, dass jeder seine eigene Geschichte hatte. Seine Tragödie, sein Drama, seine Erlebnisse und seine Toten. Die Menschen hungerten und starben auf verschiedene Weise. Wir hatten bereits hundert Berichte beisammen und noch nicht eine einzige Wiederholung. Nach gründlicher Durchsicht stellten wir fest, wo noch Lücken waren. Von nun an schrieben wir getrennt.

Interessant ist auch, wie wir vorgingen. Bei der ersten Begegnung wollten die meisten Blockadeopfer überhaupt nichts erzählen. Sie wollten sich nicht mehr an die Blockadejahre, an den Winter, an den Hunger, an die vermüllte Wohnung, an ihr Höhlenmenschendasein erinnern. Um keinen Preis! Dann ließen sie sich aber doch umstimmen. Ganz und gar verweigerte sich niemand. Es kam vor, dass wir fortgingen, später jedoch angerufen und erneut eingeladen wurden. Wir begriffen nicht gleich, was dahintersteckte.

Bei den Menschen hatte sich das Bedürfnis angestaut, sich die Dinge von der Seele zu reden. Eine Frau hatte versucht, mit ihren Kindern und Enkeln, mit Nachbarn und Verwandten über ihre Erlebnisse zu sprechen. Aber niemand hörte ihr zu. Man wollte davon nichts wissen. Als wir Schriftsteller dann mit dem Tonbandgerät anrückten und sie zu erzählen begann, liefen die vorher so Desinteressierten zusammen und hörten nun auf völlig neue Weise zu – als seien sie Fremde wie wir. Häufig erfuhren sie so zum ersten Mal, was in dieser Wohnung passiert, was ihrer Mutter und ihrer Familie zugestoßen war. Sie weinten und klagten.

Die Verfasser des »Blockadebuchs« zu Gast bei Alexandra Michailowna Arsenjewa am 26. Januar 1984, dem Vorabend des 40. Jahrestages der vollständigen Aufhebung der Blockade Leningrads –Zentrales Staatliches Archiv für Literatur und Kunst St. Petersburg (ZGALI SPb)

Wenn wir einen solchen Bericht vom Band aufs Papier brachten, kamen zwanzig, dreißig Seiten zusammen.

Dafür benötigten wir Maschinenschreiberinnen. Und zwar ganz besondere, denn sie sollten nicht nur den Inhalt zu Papier bringen, sondern dabei auch alle Nuancen der mündlichen Erzählung bewahren. Solche Kräfte gab es damals in unserer Stadt kaum noch. Aber wir fanden sie: Nina Iljinitschna und Sofja, deren Vatersnamen mir leider entfallen ist. Beide hatten die Blockade erlebt. Nachdem sie einige Kassetten abgehört hatten, erklärten sie, sie wollten uns ohne Vergütung helfen. Das konnten wir nicht annehmen, denn es war eine Wahnsinnsarbeit. Jede Kassette musste mehrmals abgehört werden, um jedes »äh«, jedes »hm« zu erfassen und Versprecher auszumerzen. Beide Frauen arbeiteten voller Hingabe. Ohne sie wäre unser Buch eintöniger ausgefallen. Sie haben uns geholfen, den Reiz, die natürliche Unbeholfenheit der Schilderungen zu erhalten. Heraus kamen sehr persönliche Berichte, nicht einfach wörtliche Abschriften.

Vieles hing vom Erzähltalent des oder der Einzelnen ab. Am besten erzählen konnten die Frauen. Das weibliche Gedächtnis ist etwas anders strukturiert als das männliche. Das männliche erfasst das ganze Bild. Männer sind mehr an der Situation insgesamt interessiert. Die Einzelheiten des Alltags, was in der unmittelbaren Umgebung, in der Warteschlange, in der Bäckerei, in der Wohnung, bei den Nachbarn, im Treppenhaus oder auf dem Friedhof passierte – all das bewahrte das weibliche Gedächtnis. Es war stärker und farbenreicher. Unter zehn Berichten fand sich in der Regel einer von einem genialen Erzähler, waren zwei oder drei sehr interessante von begabten Gesprächspartnern. Aber selbst kaum verständliche, dahingestammelte Monologe förderten beeindruckende Details zutage.

Von 1945 bis 1975 waren immerhin dreißig Jahre vergangen. Klischees aus Filmen, Fernsehen und Büchern hatten das Gedächtnis überlagert. All das musste ausgesiebt werden, um zu den persönlichen Erlebnissen vorzustoßen. Doch die waren einzigartig.

Als wir zweihundert Berichte – etwa viertausend Seiten – gesammelt hatten, entschieden wir, einen Schlussstrich zu ziehen, um nicht im Material zu ertrinken. Aber damit war erst ein Viertel der Arbeit getan. Es erhob sich die Frage: Was für ein Buch sollte es werden? Keine Collage, nicht einfach eine Sammlung von Erinnerungen. Uns schwebte ein Buch zu einem Gegenstand vor, der eine Entwicklung erfuhr. Ein Buch, mit dem wir ein höheres Ziel verfolgten. Aber welches? Wozu? Und für wen?

Als die Arbeit etwa zur Hälfte getan war, wurde uns klar, dass es nahezu unmöglich sein würde, ein solches Buch zu veröffentlichen. Zu jener Zeit herrschte eine von Klischees beladene, feste, geradezu in Stein gehauene offizielle Sicht auf die Blockade. Sie war ein Heldenepos. Sie verkörperte den Heroismus der Leningrader, die ihre Stadt nicht aufgegeben hatten. Sie hatte neunhundert Tage gedauert. Leningrad war die einzige Stadt in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, unseres Großen Vaterländischen Krieges, die einer Belagerung standgehalten hatte. Beim Nürnberger Prozess wurde in den Protokollen festgehalten, dass dabei 660000 Einwohner ums Leben kamen. Uns wurde bald klar, dass diese Zahl viel zu gering angesetzt war. Vor allem ging es gar nicht um Heroismus. Schließlich war es für viele ein erzwungener Heroismus gewesen. Das wahre Heldentum bestand in etwas anderem. Es war jenes, das sich in den Familien, in den Wohnungen abspielte, wo die Menschen litten, fluchten und starben, wo es zu unwahrscheinlichen Taten kam, die Hunger, Kälte und Beschuss verursachten.

Die Blockade war ein Epos menschlichen Leidens. Das war nicht die Geschichte von neunhundert Tagen voller Heldentaten, sondern von neunhundert Tagen voller unerträglicher Qualen. All das entsprach natürlich nicht dem pathetischen Bild, das in der Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges festgeschrieben war. Trotzdem setzten wir unsere Arbeit fort.

Wovon handelt dieses Buch? Wir entschieden uns dafür, dass es zum Ersten von den Intellektuellen und von Intelligenz handeln sollte. Leningrad war für seine hohe Kultur, seinen Intellekt, seine Intellektuellen und für sein reiches Geistesleben bekannt. Wir wollten zeigen, wie Menschen, die unter dem Einfluss dieser Kultur erzogen waren, durchhalten und Menschen bleiben konnten.

Zum Zweiten wollten wir die Grenzen des Menschen und seiner Leidensfähigkeit beschreiben. Wir konnten uns selbst nicht vorstellen, über welche Möglichkeiten der Mensch verfügt. Ein Mensch, der nicht nur sein eigenes Leben verteidigt, denn die Leningrader begriffen sich als einen Teil der Front. Sie wussten, solange die Stadt am Leben blieb, war sie auch in der Lage, sich zu wehren.

Schließlich wollten wir davon erzählen, worin geistige Nahrung besteht. So bildeten sich nach und nach Themen heraus, die wir anhand des gesammelten Materials für die Menschen sichtbar machen wollten. Wir erkannten, dass es sich dabei um einzigartiges, ganz besonderes Material handelte, das in der Literatur noch nirgendwo verarbeitet war. Die Konzentrationslager, der Hunger in der Ukraine und in Moldawien waren eine Sache, die Blockade eine ganz andere. Hier ereilten die Gräuel des Krieges die friedliche Bevölkerung als Ganzes. Die Gräuel des Faschismus. Nach dem Plan des deutschen Oberkommandos sollte die Stadt aussterben. Eine solche Operation hat es in der Geschichte der Weltkriege nur ein einziges Mal gegeben.

So nahm dieses Buch nach und nach Gestalt an. Während wir daran schrieben, hielten wir an dem Grundsatz fest, keinerlei Auszüge zu veröffentlichen.

Wir arbeiteten nicht gerade im Geheimen, aber wir bewahrten Stillschweigen, um Komplikationen bei der Herausgabe zu vermeiden. Dieses Buch konnten wir nicht »für die Schublade« schreiben. Wir nutzten ohnehin die letzte Chance für sein Entstehen, denn die Menschen, die die Blockade erlebt hatten, starben in immer größerer Zahl. Wir sahen, unter welch entsetzlichen Bedingungen sie lebten. Es hatte sich so ergeben, dass es ihnen, die so schwer hatten leiden müssen, auch nach dem Krieg am schlechtesten ging. Sie blieben in ihren Behausungen aus der Kriegszeit. Man musste Bauarbeiter anwerben, um die Stadt wiederaufzubauen. Wohnraum wurde vor allem ihnen zugewiesen. Die Überlebenden der Blockade hausten weiter unter erbärmlichen Bedingungen. Wir wollten wenigstens mit diesem Buch dazu beitragen, dass man ihnen größeren Respekt entgegenbrachte, mehr Aufmerksamkeit schenkte und ein paar Vergünstigungen zukommen ließ.

Da wir beide nicht gewohnt waren, mit einem anderen Autor zusammenzuarbeiten, schrieb Adamowitsch seinen Text und schickte ihn mir. Ich strich ihn zusammen und antwortete ihm, dieses abscheuliche Geschreibsel sei nicht zu gebrauchen. Als ich ihm meine Variante sandte, reagierte er genauso: Das ist schlecht, was soll das? Wer wird das lesen? Überhaupt nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Wir stritten, zerrissen Manuskripte, warfen sie fort, verzankten uns und näherten uns auf diese Weise Schritt für Schritt der Endfassung. Das dauerte lange – etwa drei Jahre, vielleicht auch mehr. Ich erinnere mich nicht mehr genau, weil Adamowitsch zu der Zeit auch an eigenen Sachen arbeitete und ich ebenfalls. Aber nach und nach schlug uns dieses Buch in seinen Bann, bis wir uns schließlich nur noch darauf konzentrierten.

Als der erste Teil fertig war, wollten wir ihn in Leningrader Literaturzeitschriften veröffentlichen. Die Redaktionen schickten uns das Manuskript sofort zurück. Sie machten sich nicht einmal die Mühe, das zu erklären. Da wurde uns klar, dass wir in Leningrad keine Chance hatten. Kein einziger Verlag nahm das Material an, es galt als »ideologisch schädlich«. Wir fuhren nach Moskau, wo wir uns an »Nowy mir«, die damals beste Literaturzeitschrift, wenden wollten, die wohl auch heute noch zu den besten zählt. Günstig für unser Vorhaben war, dass der Chefredakteur Sergej Narowtschatow während des Krieges an der Leningrader Front gekämpft hatte. Für die Prosa war in der Redaktion Diana Tewekeljan zuständig. Beide lasen das Material und beschlossen, es anzunehmen. Dabei wussten sie genau, dass es Schwierigkeiten geben würde.

Und richtig, als die Zensur das Heft mit dem ersten Teil unseres Buches in die Hand bekam, forderte sie auf der Stelle das ganze Manuskript an und gab es uns mit 65 Streichungen, Kommentaren und Forderungen zurück. Einige der Forderungen waren aus unserer Sicht einfach absurd. Was passte der Zensur nicht? Erstens jegliche Erwähnung von Kannibalismus und Plünderungen. Von Manipulationen mit Lebensmittelkarten. Jeder Hinweis darauf, dass an dem Hunger zum Teil auch die Behörden schuld waren. Unsere offenen Worte über Shdanow. Es gab auch Dinge, die sofort Suslow gemeldet wurden. Das Badehaus. Irgendwann im Februar 1942 wurde in Piter das erste Badehaus eröffnet. Soviel ich mich erinnere, an der Mytninskaja. Einige Leute waren dort gewesen und hatten davon berichtet. Da Brennmaterial knapp war, wurde nur ein Teil der Räume geheizt, wo sich Männer und Frauen gemeinsam wuschen. Aber das waren keine Männer und Frauen. Es waren nur noch Gerippe, die einander halfen, weil einer allein den kleinen Kübel mit Wasser nicht anheben konnte. Man verbot uns kategorisch, darüber zu schreiben, als handle es sich um Pornographie. Dabei war dies ein Beispiel für ein völlig unschuldiges Verhalten der Menschen in der Blockadezeit. Von solcher Art waren die Kommentare.

Ich muss sagen, dass wir mit Hilfe von »Nowy mir«, Diana Tewekeljan und Sergej Narowtschatow dieses oder jenes abwehren konnten. Aber teilweise mussten wir einlenken.

Das Buch erschien und stieß einerseits auf Empörung bei den Parteihistorikern, die der Meinung waren, dass wir »das Heldenepos von Leningrad zerstören«. Andererseits erreichten uns viele Hundert Briefe von Überlebenden der Blockade, die uns ihre Berichte schickten, um das Buch zu ergänzen. Einige verlangten von uns mehr Wahrheitstreue, sie meinten, wir hätten schöngefärbt, es hätte noch viel Schlimmeres gegeben.

Das Buch brachte uns eine ganze Kette von Erkenntnissen. Wir sahen, dass die Menschen während der Blockade wesentlich gütiger, humaner und barmherziger miteinander umgegangen waren als jetzt, Ende der 1970er Jahre. Dass es inzwischen zu einer Entmenschlichung, Verhärtung und fortschreitenden Herzlosigkeit gekommen war. Die Blockade war ein Beispiel dafür, dass sich die Menschen unter jenen fürchterlichen Bedingungen nicht den Egoismus erlaubt hatten, den sie sich in den siebziger Jahren gestatteten und bis heute gestatten.

Chef der Leningrader Filiale des Verlags »Sowjetski pissatel« war Georgi Filimonowitsch Kondraschow, ein ehemaliger Sekretär des Stadtparteikomitees. Offenbar sah er sich auch jetzt noch in dieser Funktion. Als er unser Manuskript erhielt, gab er es sofort an das Stadtparteikomitee weiter. Aber wir waren zwei bekannte Schriftsteller, bei denen man nicht einfach abwinken und ein Manuskript verbieten konnte. Dafür brauchte es Argumente und eine Begründung. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke, dass das Manuskript oder eine Information darüber dem Ersten Sekretär des Stadtparteikomitees vorgelegt wurde. Von dort wurde uns dann mitgeteilt: »Sie entweihen die Heldentat Leningrads. Ihr Thema sollten nicht die Leiden der Menschen sein, sondern ihr Mut und ihre Standhaftigkeit. Sie hingegen malen das Grauen aus.« Als diese quasi-offizielle Auffassung des Stadtparteikomitees bekannt wurde, konnte von einem Erscheinen des Manuskripts als Buch in Leningrad keine Rede mehr sein.

Literaturzeitschrift »Nowy mir«, Umbruch von Kapiteln des »Blockadebuchs« mit Streichungen der Zensur. Das Heft erschien im Dezember 1977. – Zentrales Staatliches Archiv für Literatur und Kunst St. Petersburg (ZGALI SPb)

Das hatten wir erwartet und wandten uns daher an Nikolai Lesjutschewski, den Direktor des Verlags »Sowjetski pissatel« in Moskau. Wir gingen davon aus, dass Moskau liberaler und freier war als unser Piter. Aber Lesjutschewski hatte man bereits informiert, dass Leningrad kategorisch gegen das Erscheinen des Buches war. Die Gespräche mit Lesjutschewski waren hart und schwierig. Er stammt aus Leningrad, hatte die Blockade selbst erlebt und sympathisierte insgeheim vielleicht sogar mit uns. Aber auch er lehnte ab. Nun ging der Kampf erst richtig los. »Nowy mir« hatte bereits den ersten und danach auch den zweiten Teil des Manuskripts gedruckt, wir erhielten Hunderte von Briefen, Moskauer Zeitungen brachten positive Rezensionen. Selbst als unser Buch bereits in der zweiten und dritten gebundenen Auflage erschienen war, hatte noch keine einzige Leningrader Zeitung eine Rezension veröffentlicht. So funktionierte damals die Diktatur des Stadtparteikomitees. Offenbar war man der Meinung, unser Werk untergrabe die Wirkung des Films »Die Blockade« nach dem gleichnamigen Roman von Alexander Tschakowski. Der galt als Leitbild: »So stellen wir die Blockade dar. So setzen wir sie auf der Leinwand um. Das entspricht unserem Verständnis dessen, was in jenen neunhundert Tagen hier geschehen ist. Davon darf es keinerlei Abweichung geben! Sie betreiben Zersetzungstätigkeit gegen diesen Film, der im Zusammenwirken aller ideologischen Instanzen entstanden ist.«

Dann wurden wir mitten in der Arbeit krank.

Während wir an dem Buch arbeiteten, stützten wir uns gegenseitig in der Auffassung, dass es für die Literatur keine Tabus gibt. Dabei wussten wir uns mit Lew Tolstoi, Fjodor Dostojewski und anderen Brüdern und Kollegen einig. Keinerlei Verbote für die Literatur! Über alles darf berichtet werden!

Das mochte sein, aber dann stießen wir auf derart entsetzliche Dinge, die wiederzugeben wir uns selbst heute, zu dieser Stunde nicht in der Lage sehen. Wir nahmen sie natürlich auf, aber sie waren unerträglich. Und es stellte sich heraus, dass es unmöglich war, diese Unerträglichkeit, diesen Naturalismus des Lebens in der Blockadezeit an den Leser weiterzugeben. Auch die Literatur hat also Grenzen.

Ich meine zum Beispiel die Geschichte von dem Flieger, der abgeschossen wurde und als Invalide zu seiner Familie zurückkehrte. Wie er Hunger litt, wie er bei sich und den Kindern nach Läusen suchte. Die er fand, aß er auf. Ein Flieger, der ein Held gewesen war. Der Hunger raubte dem Individuum das menschliche Gesicht.

Die vielen Geschichten, die uns schluchzend, unter Tränen oder in hysterischem Ton erzählt wurden, machten Ales Adamowitsch krank. Er wurde mit nervösen Beschwerden in eine Leningrader Klinik eingeliefert. Dann erwischte es mich. Denn man kann eine derartige Erzählung anhören, aber wenn ihr eine zweite, eine dritte, eine zehnte folgt, und man nimmt sich alle zu Herzen, dann wird es unerträglich.

Wieso ist Ales gerade auf mich gekommen? Wir waren uns hin und wieder bei Schriftstellerforen in Moskau begegnet. Damals teilten sich die Autoren bereits sehr klar in verschiedene Gruppen. Mir standen zum Beispiel jene nahe, die an der Front gekämpft hatten oder die in »Nowy mir« veröffentlichten. Und jene, die solche Auffassungen vertraten wie ich. Von »Nowy mir« wurde ich angerufen und gebeten, eine von Ales’ Arbeiten zu besprechen. Nach meiner Auffassung ist »Stätten des Schweigens«2 sein bestes Buch. Ich schrieb eine ausführliche Rezension. Seitdem sind wir befreundet, obwohl wir uns nicht häufig sehen. Als er aus Minsk anrief und mich besuchen wollte, sagte ich natürlich zu. Er ist ein gewiefter Kerl. Er hat das, was man Bauernschläue nennt. Kaum war er da, versuchte er mich zu überreden.

Woher stammte seine Idee, so ein Buch zu schreiben? Sie war ihm bei seiner vorausgegangenen Arbeit gekommen. Die trug den Titel »Ja is ognennoi derewni …« [Ich komme aus einem brennenden Dorf …]. Er hatte sie gemeinsam mit den belorussischen Schriftstellern Janka Bryl und Wladimir Kolesnikow verfasst. Sie hatten Menschen befragt, die während des Krieges in Belorussland aus den zerstörten Dörfern fliehen konnten und überlebten. Ihre Berichte schrieben sie auf. Auch das waren bedrückende, erschütternde Geschichten. Das Buch hatte in Belorussland Erfolg, wurde ins Russische übersetzt und erschien auch im Ausland. Diese Arbeit hatte Ales inspiriert. Und ihm kam in den Sinn, gestützt auf Material von der Leningrader Blockade, ein analoges Buch zu schreiben.

Das Kapitel »Die Leningrader Affäre« war für das »Blockadebuch« bestimmt. Aber Ales Adamowitsch und mir gelang es nicht, es in der ersten Ausgabe unterzubringen. Alle unsere Versuche wurden von Verlegern und Zensur abgewiesen. Ohne dieses Kapitel sind aber viele Vorgänge im Schicksal der Stadt während der Nachkriegszeit, im Leben der Blockadeopfer und auch in der Geschichte der Blockade nicht zu verstehen. Die »Leningrader Affäre« gehört bis heute zu den rätselhaftesten Vorgängen in der Nachkriegsgeschichte unseres Landes. Die entsprechenden Dokumente wurden offenbar unmittelbar nach Stalins Tod von Berija und Malenkow persönlich vernichtet. Alle Versionen, die die Historiker liefern, laufen auf einen Machtkampf hinaus. Die Gruppe Berija-Malenkow wollte Nikolai Wosnessenski3 und Alexej Kusnezow4 als Rivalen aus dem Weg räumen, weil Stalin Wosnessenski einmal als seinen Nachfolger bezeichnet hatte. Kusnezow wurde von Berija gefürchtet, denn er war mit der Überwachung der Tätigkeit des NKWD beauftragt, was auch anderen Mitgliedern des damaligen Politbüros kaum gefallen konnte. Sie störte, welchen Einfluss die Leningrader Gruppe besaß. Von ihnen unterschieden sich die Leningrader Funktionäre durch ihre Bildung und ihr hohes Kulturniveau. Außerdem umgab sie der Ruhm, die Stadt gerettet zu haben. Die Geschichte der Partei kennt nicht wenige Prozesse gegen Oppositionelle verschiedenster Art. Das Besondere der »Leningrader Affäre« liegt darin, dass die Repressalien sich gegen Menschen richteten, die Stalin persönlich und der Partei in bedingungsloser Treue ergeben waren, gegen erfahrene Funktionäre, die die Prüfung von Krieg und Blockade bestanden hatten. Die gesamte Leningrader Führung wurde Ebene für Ebene ausgelöscht. Ich habe damals bei Lenenergo gearbeitet. Chef des Unternehmens war zu jener Zeit Boris Straupe. Ihm war es gelungen, unter den Bedingungen der Blockade die Betriebe der Rüstungsindustrie und den Smolny mit Strom zu versorgen. Auch er verschwand. Der Chef des Leitungsnetzes der Stadt, M.Grosnow, kam ums Leben. Warum, weshalb wurde nicht geklärt. Sie alle verschwanden einer nach dem anderen, ohne dass man sie wie früher »Volksfeinde« nannte. Es hieß einfach, sie seien in die »Leningrader Affäre« verwickelt. Sie hätten Verbindung zu Pjotr Popkow und Jakow Kapustin, den Sekretären der Parteikomitees der Stadt und des Leningrader Gebietes, gehabt oder seien mit ihnen auch nur bekannt gewesen. Über diese absurden Formulierungen gab es keine Diskussion. Wie viele Menschen diese Affäre verschlungen hat, wie viele verhaftet wurden und in den Lagern umkamen, ist nicht bekannt. Die Vernichtungsmaschinerie kam einfach nicht zum Stehen. Sie arbeitete zwar stumpfsinnig, aber wie besessen. Man hatte den Eindruck, dies sei immer noch die Abrechnung mit Leningrad, die seit der Zeit der Stalin verhassten Sinowjew-Opposition5 lief. Unter den Anschuldigungen gegen die Leningrader Führung fand sich eine geheim gehaltene, von der öffentlich nie die Rede war. Man warf ihr vor, dass sie »den Heroismus Leningrads dem der Hauptstadt Moskau entgegengestellt« hätte. Nach dem Krieg wurde viel darüber diskutiert, wie sich die Moskauer Führung in jenen kritischen Tagen verhalten hatte. Die Panik im Oktober 1941 kam zur Sprache, und Vergleiche zu den führenden Vertretern Leningrads wurden gezogen. Der Ruhm der Heldenstadt an der Newa stärkte das Ansehen von Pjotr Popkow, Alexej Kusnezow und anderen. Ihre Verdienste, die Ehrungen, die ihnen zuteilwurden, verärgerten die Mitglieder des Politbüros, weil sie angeblich einen Schatten auf die Führung der Partei warfen. Truppenkommandeure und Heerführer waren eine Sache, Parteifunktionäre, das heißt, Zivilisten, eine ganz andere. Es war, als eigneten sie sich ein Stück vom Ruhm des Parteiführers an. Diesen gab es nur einmal, dann kamen die Mitglieder des Politbüros, die untereinander gleichgestellt waren. Erst dann folgten die übrigen Funktionäre. Diese Hierarchie war strikt einzuhalten. Natürlich erhoben weder Popkow noch Kusnezow oder andere Leningrader Anspruch auf besonderen Ruhm, sie wurden von der Meinung des Volkes getragen, das vergleichen konnte und ihnen den Vorzug gab!

Einer derjenigen, dessen Bericht ich bei der Sammlung von Material für das »Blockadebuch« aufzeichnete, war Alexej Kossygin, der spätere Vorsitzende des Ministerrates der UdSSR.6 Während der Blockade entsandte ihn Stalin als Bevollmächtigten des Staatlichen Verteidigungskomitees nach Leningrad. Die spannende, ja geradezu dramatische Vorgeschichte unserer Begegnung habe ich in der Erzählung »Sapretnaja glawa« [Das verbotene Kapitel] beschrieben. Sie gelangte nicht in das »Blockadebuch«, die Zensur ließ es nicht zu. Später habe ich sie als Einzelausgabe publiziert. In meinem Gespräch mit ihm gibt es eine Stelle, die ich damals nicht durchschaute. Wäre ich mit meinem Koautor Ales Adamowitsch bei Kossygin gewesen, dann hätten wir gemeinsam vielleicht begriffen, welchen Sinn diese Episode hatte. Leider stimmte Kossygin nur zu, mich allein zu empfangen. Und erst jetzt, als ich meine Mitschrift des Gesprächs erneut las, fiel mir auf, dass Kossygin ganz nebenbei die Oktobertage von 1941 erwähnt hatte, als die deutsche Wehrmacht am Stadtrand von Moskau stand. Die Regierung war nach Kuibyschew verlegt worden. Stalin befand sich in Moskau. Aber die Büros im Kreml waren leer. Überall klingelten die Telefone. Kossygin ging von einem Zimmer ins andere, nahm ab und meldete sich, um den Eindruck zu erwecken, dass im Kreml gearbeitet werde. Das war am 16.Oktober1941. Als ich Kossygins Bericht über die Blockade aufzeichnete, schien mir das eine zufällige Abschweifung zu sein. Doch Kossygin war ein erfahrener Politiker. Heute glaube ich, dass er damit auf einen Vergleich beider Städte in kritischen Phasen des Krieges hinauswollte. Der fiel nicht zugunsten Moskaus aus, und da dies in jenen Jahren ein breit diskutiertes Gesprächsthema war, hielt man es offenbar für nötig, die Leningrader vom hohen Ross herunterzuholen. Möglicherweise spielte Kossygin auf ein solches Motiv für die »Leningrader Affäre« an. Es ist kaum anzunehmen, dass er die Episode zufällig erwähnt hat.

Weder die »Leningrader Affäre« noch die damaligen Lebensbedingungen des Volkes lösten Proteste aus, es gab keine Opposition, keine Konfrontation, keine Kritik an Stalins Regime oder der bolschewistischen Ideologie, auch nicht an den Regimen der nachfolgenden kommunistischen Herrscher. Die Stadt blieb gehorsam und loyal. Da regte sich in der Hauptstadt wesentlich mehr Freiheitsliebe. Leningrader Künstler sahen sich gezwungen, in Moskau vor ihren lokalen Ordnungshütern Schutz zu suchen. Im ZK [der KPdSU] sah man durchaus, wie absurd die Bemühungen der Speichellecker aus Piter waren.

Ich weiß nicht, ob der damalige Erste Sekretär des Leningrader Parteikomitees, Grigori Romanow, das »Blockadebuch« gelesen hat. Heute muss man den Leuten bereits erklären, wer Romanow und die anderen Mitglieder des Politbüros waren. Soviel ich weiß, wurde Romanow davon berichtet, was im »Blockadebuch« steht. Welch schrecklichen Hunger und welche Leiden die Bewohner der Stadt ertragen mussten. Romanow war empört: Warum und wozu das? Was treiben diese Autoren da? Sie untergraben den Heroismus, die Standhaftigkeit und die Bedeutung der Heldentat der Leningrader. So ein Buch brauchen wir nicht.

Das »Blockadebuch« erschien zum ersten Mal 1984. Da hatte man Romanow bereits nach Moskau versetzt.

Liebedienerei und Rückversicherung hatten das »Leningrad-Syndrom« hervorgebracht. Vor Angst war die Stadt geradezu gelähmt. Und doch bewahrte sie tief in ihrem Inneren das Gedächtnis an das freie Denken der Blockadezeit. Die Stadt musste auferstehen und die Hinwendung zu Europa wiederfinden, die ihr von den beiden großen Russen Peter und Puschkin vorbestimmt worden war.

Erster Teil

Wir allein wissen …

Diese Wahrheit hat Adressen, Telefonnummern, Familien- und Vornamen. Sie lebt in Leningrader Wohnungen, an deren Türen sich häufig viele Klingeln finden. Sie müssen nur auf den Knopf mit dem Namen drücken, der in Ihrem Notizbuch steht. Ob die Person Ihren Besuch und Ihr überraschendes Interesse nun erwartet hat, sie wird Sie mit weiblichen oder nicht weiblichen, doch gewiss mit nicht mehr jungen Augen anschauen und Sie mit einem bangen Blick abschätzen: Wer? Warum? Wozu? Sie wird Sie an den Nachbarn vorbei in ihr Zimmer führen und dabei wahrscheinlich sagen: »Das ist so viele Jahre her … Da vergisst man doch alles …«

Die Häuser von Leningrad, die Wohnungen der von der Blockade Betroffenen …

Stellen Sie sich einen Soldaten vor, der in seinem heutigen friedlichen Alltag in den Wänden und mit den Sachen von damals lebt, als hocke er noch immer im Unterstand oder im Schützengraben: die antike Stuckdecke von Granatsplittern durchfurcht, der Lack des Klaviers von Glasscherben zerkratzt. Auf dem blanken Parkett ein Brandfleck von der Burshuika, dem Kanonenöfchen.

»Hier ist das Parkett kaputt, da hat mein Mann zuletzt Möbel zerhackt. Bevor er auf dem Sofa dort gestorben ist …« (Alexandra Borissowna Den)

»Das sieht man aus unseren Fenstern: Hier die Pferderennbahn. Wenn man sich etwas hinauslehnt, dann ist links das Obuchow-Krankenhaus und rechts das Gaswerk. Dort drüben standen die Badajew-Speicher.« (Nina Wjatscheslawowna Penkina)

»In diesem Zimmer haben wir 1942 Neujahr gefeiert. Alles war eingefroren. Hier stand die Burshuika. Das Abzugsrohr steckte in dem Ventilator dort. Sehen Sie den gelben Fleck? Der ist von der Burshuika; er lässt sich nicht überstreichen.« (Lidia Sergejewna Ussowa)

Die schwarzen Vorhänge, mit denen das Licht ihrer Petroleumfunzel bei Fliegeralarm verdunkelt wurde, hat Lidia Sergejewna immer noch. Ohne es selbst recht zu glauben, sagt sie: »Wenn ich die wegwerfe, gibt’s wieder Krieg.«

Und so erinnert sich Maja Janowna Babitsch:

»Während der Blockade haben nur noch Mutter und ich hier gewohnt. Aber in unserer Wohnung versammelten sich ihre Freundinnen, und auch aus der Wohnung über uns kamen Leute. In einem einzigen Zimmer in der Mitte der Wohnung, am weitesten von der Straße entfernt, hockten sie alle zusammengedrängt. Die Fenster hatten keine Scheiben mehr, eins haben wir mit diesem Teppich zugehängt, einem türkischen, handgeknüpft. Später haben wir vor ein anderes eine Matratze gestellt. Immer wieder flogen Geschosssplitter herein und blieben in den Wänden stecken.«

Hier haben sie die Leningrader von damals beschossen, hier haben sie ihnen den Tod geschickt – mit Bomben und Granaten. Hier wurden sie ausgehungert. Hier haben sie so viele ihrer Angehörigen und Nachbarn verloren, ihre Gesundheit eingebüßt. Doch sie leben noch immer hier, am selben Fleck, wie die Leningrader von heute. Nur dass sie von allen Seiten Erinnerung umgibt.

Sie sitzt tief in ihnen drin, die Erinnerung an die Blockade, an alles, was sie erlebt und erlitten haben – zusammen mit Millionen von Leningradern, die nicht mehr da sind, für die sie sich jetzt auch erinnern und, wenn sie gefragt werden, berichten müssen.

»Das ist so viele Jahre her … Da vergisst man doch alles …«

Aber nichts ist vergessen. Diese Worte, in Leningrad geprägt, klingen wie eine Gewissheit, eine Hoffnung, eine Bitte. Ja, nichts ist vergessen. Kann ein Mensch so etwas je vergessen? Hat er das Recht dazu, selbst wenn er wollte? Jene, die die Blockade erlebt haben, erinnern sich an alles. Sie haben die Blockade überstanden, sie haben sie Tag für Tag ausgehalten und dabei ihre menschliche Würde bewahrt. Aber wir, denen all das erspart geblieben ist oder die heute jung sind, müssen wir nicht bemüht sein, alles zu erfahren, was die Leningrader von damals auch für uns ertragen, erlebt, erlitten und vollbracht haben?

Und so kommen wir heute zu ihm oder zu ihr, zu diesen Menschen, um »alles aufzuschreiben«, denn die Zeit entführt sie uns immer schneller – die Augenzeugen, die Beteiligten, die wissen, wie es war, weil sie es selbst gesehen und erlebt haben.

Offen gesagt, haben wir vieles nicht gewusst. Wir wussten nicht, welch barbarische Dinge sich hinter dem gewohnten Wort »Leningrader Blockade« verbergen. Selbst wir, die wir in diesem Krieg gewesen sind – der eine bei den Partisanen in Belorussland, der andere an der Front vor Leningrad, die wir dachten, wir seien alles gewohnt, waren auf derartige Berichte nicht gefasst. Denn diese Menschen haben uns all die Jahre geschont. Doch wenn sie jetzt erzählen, schonen sie vor allem sich selbst nicht mehr.

Man kann die gnadenlose Wahrheit der »Leningrader Erinnerungen« leichter verstehen, wenn man diese Menschen – die Erzähler – selbst sieht und nicht nur ihre Stimmen (vom Tonband) hört oder ihre Erinnerungen liest.

Vieles an diesen Menschen ist erstaunlich und überraschend. Aber dann erweist sich alles als so einfach, verständlich, menschlich und damit noch verblüffender.

Zum Beispiel ist verblüffend und unendlich rührend, wie viele damalige Leningrader Gedichte geschrieben haben und noch schreiben. Nicht nur Tagebücher und Erinnerungen, sondern auch Gedichte. Fast jeder zehnte. (Zum Beispiel schickte eine Frau 1943 einen Brief in Versform ins unbesetzte Gebiet, und ihre aus Leningrad evakuierte Nichte antwortete ihr ebenfalls in Versen.) Was ist das – der Einfluss der Stadt mit ihrer unvergleichlichen dichterischen Kultur? Oder hat sich ins Gedächtnis des Leningraders zu sehr eingegraben, wie es damals war: Hunger, Blockade, Verse (darüber) – und es gehört einfach alles zusammen? Er hat sie im Radio gehört, hat ihnen begierig wie nie zuvor gelauscht – den Versen von Olga Bergholz (und nicht nur ihren).

Man brauchte der »laienhaften« Begeisterung Erwachsener für Gedichte keine besondere Bedeutung beizumessen, käme dahinter nicht etwas Größeres, Wichtigeres zum Vorschein: Im Rückblick erscheint vieles an der Blockade in poetischem Glanz, offenbart sich die Romantik der gemeinsamen Heldentat. Nicht in dem Sinn, dass der Leningrader die Kälte, den Hunger, das Grauen und die Leichen jener Tage und Nächte aus seiner Erinnerung verdrängt hat. All das lebt in ihm wie ein Schmerzensschrei bis zum heutigen Tag. Aber in und über alledem steht (erstaunlicherweise!) die Erkenntnis beinahe eines jeden, dass dies historische Tage und Nächte waren. Dazu die Gewissheit, dass Leningrad die einzige Stadt ist, die je einer so langen Blockade standgehalten hat, und dass das Beispiel dieser Stadt der Welt und der Menschheit geholfen hat, am Rande eines schrecklichen Abgrunds innezuhalten. Die abgeschnittene, blockierte Stadt – das muss man verstehen – war dadurch stark, dass sie eben nicht allein stand, sondern das ganze Land ihr seine Aufmerksamkeit, seine Liebe schenkte und an sie glaubte. Die unerhörten Opfer und unvorstellbaren Qualen, von denen die Leningrader berichteten, waren von einem Stolz, einem poetischen Gefühl begleitet: Leningrad hat trotz allem standgehalten! Wir haben durchgehalten! Das Leben geht weiter!

… Und so brach an,

gehüllt in Eis und Blut,

das Jahr zweiundvierzig – erbitterter Mut.

Oh, Jahr der Härte und Unbeugsamkeit!

Auf Tod und Leben,

Tod und Leben kämpften wir.

Jahr Leningrads, die Stadt erfriert,

Jahr Stalingrads,

Zweikampf der Zeit.

Zurück wich das tägliche Dasein.

Und mutig

nahm damals sein Recht sich das Sein.7

Olga Bergholz

Wie viel Leid, wie viel weibliche Sehnsucht, wie viel Hoffnung und Erwartung der Leningrader (»Wann, wann endlich?!«) waren nötig, um das Aufbrechen der Blockade poetisch zu sehen, um dreißig Jahre lang Bilder und Gefühle zu bewahren und so erzählen zu können:

»Ich war demobilisiert und arbeitete schon seit dem 9.Januar1944 bei der Straßenbahn. Sie fuhr über den Newski (Prospekt). Dann kam der Tag, an dem die Blockade gebrochen wurde. Kriegsschiffe feuerten. Es war ein Schauspiel, das ich nie vergessen werde. Schön und schrecklich. Als ob das ganze Wasser der Newa flammend rot aufspritzte und über unsere Köpfe flog. Dann dröhnende Donnerschläge …« (Anna Alexejewna Petrowa, Bassejnaja-Straße 74, Block 1)

Olga Bergholz, Foto aus der Ermittlungsakte 1938

Über die Leningrader Blockade, die heldenhaften Verteidiger des Bollwerks an der Newa, über den Blockadehunger, den »gedungenen Mörder« der Faschisten, liegt eine umfassende dokumentarische Literatur vor.

Das Wintertagebüchlein der kleinen Tanja Sawitschewa hat viele Menschen auf der ganzen Welt erschüttert: »Großmutter ist am 25.Januar gestorben, Onkel Aljoscha am 10.Mai, Mama am 13.Mai um 7.30 morgens. Alle sind gestorben. Nur Tanja ist noch da.«

In den kostbaren und ausführlichen Tagebüchern des Schriftstellers Pawel Luknizki »Leningrad handelt«, in den Aufzeichnungen und (veröffentlichten) Tagebüchern anderer Zeugen und Beteiligten an dem heldenhaften Leningrader Epos steckt viel unvergängliche Wahrheit, wie die Menschen sie brauchen.

In den Nachkriegsjahren wurden besonders in Leningrad Sammelbände veröffentlicht, in denen Beteiligte an der heldenhaften Verteidigung Leningrads und am Brechen der Blockade – Generäle, Heerführer und einfache Soldaten der Leningrader Front – ihre Erinnerungen wiedergegeben haben. Auch Memoiren von Partei- und Sowjetfunktionären erschienen, von Menschen also, die das Leben der belagerten Stadt unter den Bedingungen der Blockade in Gang hielten, die Bevölkerung in ihrer Standhaftigkeit bestärkten und die »Straße des Lebens«8 anlegten. Auch Erinnerungen der jungen Verteidiger der Stadt – der Schüler und Schiffsjungen – liegen vor, Erinnerungen von Menschen, die halfen, die belagerte Stadt mit Gemüse, mit Feuerholz und Torf zu versorgen … Ein Buch über die Wissenschaftler der Leningrader Blockadezeit, über Künstler, Maler, Ärzte und Lehrer.

Skizzen, Erzählungen und Romane sind entstanden, angefangen bei Nikolai Tschukowskis »Unter baltischem Himmel«, Vera Ketlinskajas »Belagert« und den Büchern von Olga Bergholz, Nikolai Tichonow, Vera Inber, Wsewolod Wischnewski und Alexander Fadejew. Sie alle haben das Gesehene und Erlebte ihrer Helden mit Talent und Leidenschaft wahrheitsgetreu geschildert, aus eigener Erfahrung berichtet. Das mehrbändige Werk »Die Blockade« von Alexander Tschakowski enthält auch Dokumente und Fakten, die vom Mut der großen Stadt zeugen. Und es zeigt den Zusammenhang der Geschichte der Leningrader Blockade mit der des ganzen Großen Vaterländischen Krieges.

Was also kann man den Menschen, der Welt noch über all dies mitteilen? Und braucht die heutige Welt das überhaupt?

Wir wollten das Bild durch Zeugnisse von Menschen über ihr Leben während der Blockade ergänzen. Wir wollten ihre lebendigen Stimmen aufzeichnen, ihre Berichte über sich selbst, ihre Verwandten und Kollegen. Ganz gewöhnliche Leningrader, berufstätige und nicht berufstätige, verheiratete und unverheiratete, Meister, Arbeiter, Kinder, Ingenieure, Krankenschwestern – kurzum, es ging uns nicht um bestimmte Berufe oder Funktionen. Wir beschränkten uns auf einige Berufe und Dienste, weil wir außerstande waren, die verschiedenen Seiten des Lebens in der riesigen Stadt zu erfassen und alle Bereiche zu zeigen. Uns interessierte vor allem das Erlebte. Wir wollten all das aufzeichnen, begreifen und bewahren, was Menschen erlebt, gespürt, gefühlt haben, nicht Menschen allgemein, sondern konkrete Personen mit Namen und Adresse, alte und junge, starke und schwache, solche, die gerettet wurden oder andere retteten. Dabei stellte sich heraus, dass der Alltag und der Kampf ums Dasein eins wurden unter Bedingungen, da ein Eimer Wasser, eine Petroleumfunzel, das Schlangestehen nach Brot unglaubliche Anstrengungen kostete, zu einem Problem wurde für die geplagten, geschwächten Menschen.

Woher nahmen sie die Kraft, woher rührte ihre Standhaftigkeit, wo lagen die Quellen ihrer seelischen Stärke?

Wir stießen auch auf zahlreiche bohrende moralische Probleme. An Begriffe wie Güte, Heldenmut, Grausamkeit oder Liebe wurden andere Maßstäbe angelegt. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau, Mutter und Kindern, zwischen Angehörigen, Verwandten und Kollegen wurde härtesten Prüfungen unterzogen.

In den Berichten erstanden vor uns jene komplizierten moralischen Entscheidungen, die jeder Einzelne zu treffen hatte. Wir sahen ungewöhnliche Beispiele moralischer Festigkeit, Beispiele von Großmut, Schönheit und Pflichterfüllung, aber auch unerhörter Leiden, harter Entbehrungen und qualvollen Sterbens.

Nicht immer war uns klar, ob die Zeit schon reif war für solch erbarmungslos harte Berichte. Andererseits – war der Zeitpunkt nicht schon vorüber und die Chance verpasst, von all dem so zu erzählen, wie es wirklich und wahrhaftig gewesen war, wie es nur in der Erinnerung der Leningrader lebte?

In den eiskalten Tagen des Artilleriebeschusses und der Hungerhalluzinationen wandte sich die bekannte Stimme Olga Bergholz’ im Rundfunk an die Leningrader und sprach gleichzeitig in ihrem Namen:

»Wir allein wissen, welche Ruhe wir alle verdient haben.« … »Leningrad hat sie [die Heimat] geschont, wir haben lange nicht über den Schmerz gesprochen, den wir durchlitten haben, über unsere Erschöpfung geschwiegen und die Martern verharmlost« … »Sie haben Leningrad neunhundert Tage belagert und es Qualen ausgesetzt, die bis heute unaussprechlich sind.«

Diese Worte erklangen 1942, 1943 und 1945.

Ja, die Leningrader haben die Blockade tagaus, tagein mit tragischer Standhaftigkeit und Würde ertragen. Und mit derselben Würde haben sie die brennende Wahrheit über das Erlebte jahrelang für sich behalten.

Nun aber sind wir zu ihnen gegangen – zu eben jenen Menschen, um »alles aufzuzeichnen«, weil »die Zeit gekommen ist«, »die Menschen es wissen wollen«, »die Menschen es brauchen«.

Wir haben alte Wunden aufgerissen, an Leid und Verluste erinnert und uns so manches Mal gefragt: Ist das notwendig, haben wir ein Recht dazu? Antwort geben uns die Berichte der Leningrader selbst. Worte und Tonfall sagen uns: Ja, es fällt uns schwer, die Erinnerung tut weh, aber noch schmerzlicher wäre es, glauben zu müssen, dass niemand das alles wissen will außer uns selbst.

Und in der Tat, wenn das auf unserem Planeten möglich war – das Aushungern durch die Blockade, die unzähligen Toten, die Qualen von Müttern und Kindern –, dann sollte die Erinnerung daran den Menschen noch in Jahrzehnten und Jahrhunderten dienen.

Bereits 1944, vom Tag der Aufhebung der Blockade an, als die Ausstellung über die Verteidigung Leningrads zu einem Museum der Verteidigung umgestaltet wurde, begann im Grunde die wirklich beeindruckende Berichterstattung über das Heldentum der neunhundert Tage. Einer der Gründer des Museums, Wassili Pantelejmonowitsch Kowaljow, hat alle Exponate im Kopf, er erzählt so, als führe er uns von einem Saal zum anderen: Vor uns ersteht der Saal der Luftwaffe mit dem Bomber, der einundvierzig als Erster Berlin bombardiert hat, im Saal der Artillerie steht der Granatwerfer der Brüder Schumow, und dann folgen einige Säle der Partisanenbewegung.

Auch Tanja Sawitschewas Tagebuch hat dort gelegen, das, sorgsam aufbewahrt, heute im Zentrum der Gedenkstätte auf dem Piskarjow-Friedhof ausgestellt ist. Die Aufzeichnungen des kleinen Mädchens (sie kam 1945 bei der Evakuierung ums Leben) wurden zu einer der schrecklichsten Anklagen des Faschismus, zu einem Symbol der Blockade. Das Tagebuch hat seine Geschichte. »Lew Lwowitsch Rakow hat es uns gebracht, der Direktor des Museums«, erzählte Wassili Kowaljow. »Dieses kleine Büchlein hat uns unerhört beeindruckt. Der Saal, in dem wir es ausstellten, hatte ein besonderes Gepräge: Die Decke war wie ein Zeltdach gestaltet, die Säulen stellten Eis dar, und am Saaleingang stand eine Vitrine, die von Reif bedeckt zu sein schien. Darin war eine Waage mit 125 Gramm Brot zu sehen, und die Vitrine gegenüber zeigte die verschiedenen Lebensmittelrationen, die die Leningrader damals erhielten. Die Brotration schrumpfte immer mehr, bis sie schließlich 125 Gramm erreicht hatte, und wuchs erst mit der Eröffnung der »Straße des Lebens« wieder. In der Mitte des Gebäudes stand eine Vitrine aus einem alten Leningrader Museum. Darin lagen auf der einen Seite Tanja Sawitschewas mit Blaustift geschriebenes Tagebuch und auf der anderen Orden von Blockadeopfern, darunter die Papiere eines getöteten jungen Mannes. Vor diesem Raum befand sich der Saal der Scharfschützen.

Ich erinnere mich, wie Lady Churchill vor der Vitrine mit diesem Exponat – dem Tagebuch der kleinen Tanja Sawitschewa – stand und ihr die Augen feucht wurden, als man ihr den Inhalt wiedergab. Auch Eisenhower hat dieses Buch betrachtet. Er war zusammen mit Shukow in diesem Museum. Budjonny stand lange dort, ebenso Kalinin. (Der wohnte in dem Haus gegenüber in der Soljany-Gasse.)«

Für das »Blockadebuch« sammelten wir Tausende von Tagebuchseiten und Aufzeichnungen von Augenzeugen jener Tage, dazu Tausende Seiten Tonbandabschriften. Was sollte damit geschehen? Was sollten wir auswählen, wie die ganze Sache aufbauen? Ohne unsere Arbeit als Autoren war dieser Berg von Material nutzlos; wer würde das wohl alles lesen?

Andererseits mussten die Leningrader unbedingt die Hauptautoren bleiben. Sie hatten berichtet, wir aufgezeichnet. Sie hatten uns ihre Tagebücher und schriftlichen Erinnerungen anvertraut. Jetzt war das auch für uns leidvolle Erinnerung und zugleich ein großer Schatz.