3,99 €

Mehr erfahren.

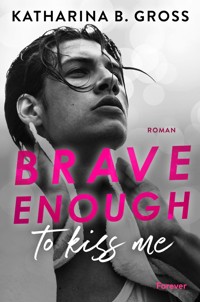

- Herausgeber: Forever

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein unerwarteter Kuss, der alles verändert - Kann Tobias sich seinen Gefühlen stellen? Tobias genießt sein Leben in vollen Zügen. Er verpasst keine Party und zu Frauengeschichten sagt er auch nie Nein. Doch plötzlich verändert eine Begegnung alles: In der Bahn trifft er auf Florian, dessen trauriges Erscheinungsbild ihn fesselt. Florian wurde von seinen Eltern rausgeworfen, und Tobias fragt ihn kurzerhand, ob er bei ihm unterkommen möchte. Als Florian Tobias unerwartet küsst, verbringen die beiden eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Während Florian wie auf Wolken zu schweben scheint, kann Tobias nicht fassen, was passiert ist. Noch nie hatte er Sex mit einem Mann, doch nun kann er nur noch an Florian denken. Als der spurlos verschwindet, muss Tobias sich seinen Gefühlen stellen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 342

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Brave enough to kiss me. Florian & Tobias

Katharina B. Gross lebte und studierte im Ruhrgebiet, bevor es sie in den Norden verschlug. Trotzdem hat sie ihre Heimat nicht vergessen, weshalb viele ihrer Romane in Essen und Umgebung angesiedelt sind. Die Liebe zum Schreiben entdeckte sie bereits in der Grundschule, doch bis sie einen Roman zu Papier brachte, dauerte es mehrere Jahre. Ihr erster Roman erschien 2017 – und es wird garantiert nicht der Letzte sein.

Tobias genießt sein Leben in vollen Zügen. Er verpasst keine Party und zu Frauengeschichten sagt er auch nie Nein. Doch plötzlich verändert eine Begegnung alles: In der Bahn trifft er auf Florian, dessen trauriges Erscheinungsbild ihn fesselt. Florian wurde von seinen Eltern rausgeworfen, und Tobias fragt ihn kurzerhand, ob er bei ihm unterkommen möchte. Als Florian Tobias unerwartet küsst, verbringen die beiden eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Während Florian wie auf Wolken zu schweben scheint, kann Tobias nicht fassen, was passiert ist. Noch nie hatte er Sex mit einem Mann, doch nun kann er nur noch an Florian denken. Als der spurlos verschwindet, muss Tobias sich seinen Gefühlen stellen …

Katharina B. Gross

Brave enough to kiss me. Florian & Tobias

Roman

Forever by Ullsteinforever.ullstein.de

Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Februar 2024© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024

Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © FinePic® E-Book powered by pepyrusISBN 978-3-95818-762-7

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Epilog

Leseprobe: Brave enough to love me. Moritz & Sebastian

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 1

-Florian-

Montag. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Das spüre ich bereits, als ich die Augen aufschlage. Heute werde ich achtzehn Jahre alt. Endlich volljährig. Endlich muss ich niemandem mehr Rechenschaft darüber ablegen, was ich tue oder lasse. Obwohl ich diesen Tag herbeigesehnt habe, ist da auch eine wachsende Unruhe in mir. Zu Hause herrscht seit Jahren dicke Luft, seitdem Mama einen neuen Freund hat, ist gar nichts mehr wie früher. Vor allem nicht, seit ich mich vor meiner Familie praktisch unfreiwillig als homosexuell geoutet habe …

Träge erhebe ich mich aus meinem Bett und gähne herzhaft. Ich streiche mir einige Haarsträhnen aus dem Gesicht, die mir störend in die Augen fallen. Vielleicht sollte ich zur Feier des Tages zum Friseur gehen? Schnell ziehe ich mich an und verlasse mein Zimmer.

»Mama, bist du schon wach?«, rufe ich durch den Wohnungsflur. Weil meine Mutter schon seit Jahren keine Arbeit mehr als Büroangestellte findet, ist sie stets zu Hause, wenn ich aufstehe. Als Kind hat es mir gefallen, denn es gab immer leckeres Frühstück. Doch mit der Zeit hat sich vieles geändert, vor allem, seit Dirk hier eingezogen ist. Nun bleibt Mama oft im Bett, wenn ich am Morgen das Haus verlasse.

Heute finde ich sie jedoch in der Küche vor. Sie sitzt vor einer Tasse schwarzem Kaffee am Küchentisch, den Kopf in die Handflächen gestützt. Ihr dunkelblondes Haar hängt ihr wirr ins Gesicht.

»Mama, alles okay?«, frage ich sie und nähere mich dem Tisch. Sie hebt den Kopf. Dunkle Ringe zeichnen sich unter ihren blaugrauen Augen ab, die Wangen sind eingefallen und blass. Sie sieht aus, als hätte sie vergangene Nacht kaum geschlafen.

»Ist Dirk wieder nicht nach Hause gekommen?«, frage ich sie und gieße mir etwas von dem bereits lauwarmen Filterkaffee ein, ehe ich mich zu ihr an den Tisch setze. Ich habe keine Torte erwartet, auch kein aufwendiges Geburtstagsfrühstück. Doch es verletzt mich, dass mir Mama nicht einmal ein Lächeln schenkt oder mir gratuliert. Immerhin hat sie mich vor genau achtzehn Jahren zur Welt gebracht. Wie so oft in den vergangenen Monaten frage ich mich, ob sie es bereut, mich geboren zu haben. Ihr Leben wäre ganz anders verlaufen, wäre sie nicht mit siebzehn schwanger geworden.

Meine Mutter schüttelt traurig den Kopf, nimmt einen großen Schluck von ihrem Kaffee und schiebt den Becher von sich. Dann sieht sie mich endlich an. Ich glaube schon, dass sie mir gleich gratulieren wird, doch sie streicht sich bloß die zerzausten Haare zurück.

»Du solltest gehen, Flo«, murmelt sie matt. Irritiert sehe ich sie an, glaube, mich verhört zu haben.

»Was?«, frage ich nach, denn ihre Worte ergeben in meinem Kopf keinen Sinn. Wohin sollte ich denn gehen? Meint sie etwa zum Bäcker zwei Straßen weiter, um etwas fürs Frühstück zu besorgen? Oder muss ich Erledigungen für sie machen, zu denen sie sich nicht aufraffen kann?

»Ich habe dir zweihundert Euro auf dein Konto überwiesen. Es tut mir leid, dass es nicht mehr ist … Damit wirst du bestimmt die erste Zeit auskommen«, erklärt sie mit zitternder Stimme und starrt dabei auf die Tischplatte, als ob die plötzlich ein ganz interessantes Muster hätte. Ihre Worte dringen zu mir durch, doch ich verstehe sie nicht. Was zur Hölle will sie mir damit sagen? Meine Mutter hat mir noch nie so viel Geld gegeben, weil wir nach dem Tod meines Vaters immer sehr knapp bei Kasse waren. Wenn ich früher etwas Bestimmtes haben wollte, musste ich entweder sehr lange sparen oder selbst arbeiten gehen. In den vergangenen Jahren habe ich mein weniges Geld fast ausschließlich für Partys ausgegeben. Diesen Sommer habe ich an einer Tankstelle gejobbt, doch dort hat es mich nicht lange gehalten, weil ich wegen der Spätschichten nicht feiern gehen konnte. Partys, Musik und Männer sind das Einzige, was mich von meinem verkorksten Leben zu Hause ablenken kann.

Wegen der vielen Partys, meinem ständigen Fehlen in der Schule und meiner Legasthenie, die nie therapiert wurde, habe ich gerade so den Realschulabschluss geschafft. Doch statt mich direkt für das neue Schuljahr anzumelden oder mich für einen Ausbildungsplatz zu bewerben, ließ ich die Dinge schleifen, bis es zu spät war. Ich fühlte mich wie ein Versager. So denkt auch Dirk von mir, wie er mich immer noch tagtäglich spüren lässt. Immer wieder macht er abfällige Bemerkungen in meine Richtung, wenn er zu Hause ist.

Dirk hat prophezeit, dass aus mir sowieso nichts werden wird. Bloß ein weiterer Sozialschmarotzer, der dem Staat auf der Tasche liegt. Dabei hatte ich irgendwann auch mal Träume. Ich wollte verreisen, die Welt sehen und neue Kulturen kennenlernen. Außerdem wollte ich Erzieher werden, denn ich liebe Kinder. Wenn ich schon keine eigenen bekommen würde, dann wollte ich wenigstens täglich von lachenden und fröhlichen Kindern umgeben sein, die mir vertrauten und gerne bei mir waren.

»Bitte, Flo. Mach es mir nicht schwerer, als es ist. Ich habe Dirk versprochen, dass du heute nicht mehr hier bist, wenn er heimkommt.«

»Aber wo soll ich denn hin?«, frage ich sie irritiert, weil ich immer noch nicht begreifen kann, was sie von mir verlangt. Schmeißt sie mich etwa raus?

Viele meiner Freunde sind nach dem Schulabschluss ins Ausland gegangen oder für ein Studium weggezogen, zu ihnen kann ich nicht gehen. Ich bin als Einziger in Duisburg zurückgeblieben. Ich komme aus meiner Heimatstadt nicht weg. Dafür fehlen mir die Motivation und die finanziellen Mittel.

Wen diese Stadt einmal in ihren Klauen hat, den lässt sie nicht los. Das hatte mein Vater immer mit einem Lachen gesagt. Bis heute weiß ich nicht, was ihn hier gehalten hat. Der Job kann es nicht gewesen sein, denn bei seiner Arbeit in der Fabrik schuftete er sich Tag und Nacht kaputt. Bis er eines Abends einfach nicht mehr nach Hause gekommen ist. Stunden später fand die Polizei sein Auto im Straßengraben. Papa starb noch an der Unfallstelle. Der Schock über seinen plötzlichen Tod sitzt immer noch sehr tief, und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke. Er war meine Stütze, mein bester Freund und mein Vorbild, aber durch seinen Tod blieb ich allein zurück mit einer Mutter, die durch diesen Verlust noch mehr traumatisiert wurde. Egal, was ich versucht habe, um ihr den Schmerz zu erleichtern, sie hat sich weiter von mir distanziert, bis wir nur noch nebeneinanderher gelebt haben.

Mama zuckt ratlos mit den Schultern. »Vielleicht kommst du ja bei einem deiner … Liebhaber unter. Was weiß ich, bei wem du dich sonst immer rumtreibst, wenn du nicht hier bist.«

Diese Worte treffen mich härter als jeder Fausthieb. Denkt sie jetzt genauso schlecht von mir wie Dirk? Als wäre ich ein Herumtreiber, der durch fremde Betten hüpft? Klar, ich mag Sex und habe nicht selten einen One-Night-Stand, wenn mir ein Typ gefällt. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich die halbe Stadt kenne, um mich bei irgendeinem x-beliebigen Typen zu verkriechen. Ich habe hier keine Freunde mehr, nicht einmal Verwandte, denn meine Eltern pflegten nie sonderlich viel Kontakt zu anderen Menschen. Als Kind habe ich mich nie über den Umstand beklagt, dass ich keine Oma oder Opa hatte, denn mein Vater schenkte mir seine volle Aufmerksamkeit und Liebe. Ich war sein Wunschkind, sein Ein und Alles, während Mama schon immer abweisender war. Nach seinem Tod kühlte unser Verhältnis weiter ab. Und seitdem ihr Freund Dirk hier wohnt, reden wir eigentlich kaum noch miteinander.

Verärgert springe ich von meinem Stuhl auf. Der schwankt bedrohlich, bis er nach hinten auf die Küchenfliesen knallt.

»Mama! Ich habe heute Geburtstag. Es kann doch nicht dein Ernst sein, mich einfach so vor die Tür zu setzen«, fahre ich sie an. Panik kriecht durch meine Adern, weil ich langsam begreife, was hier läuft. Ich bin achtzehn, und sie will mich loswerden, um ihrem Freund einen Gefallen zu tun. Der Kerl konnte mich von Anfang an nicht leiden. Für ihn war ich ein Klotz am Bein, der sich bei ihm durchschnorrt. Doch was kann ich dafür, dass mir mein Leben bisher immer nur Zitronen gab. Daraus kann ich beim besten Willen keine Limonade machen, weil ich ohne Hilfe nicht aus meinem tiefen Loch herauskomme.

»Aber Dirk sagt —« Mama erhebt sich ebenfalls von ihrem Stuhl und starrt mich an.

»Dirk sagt«, echoe ich abfällig. »Immer nur Dirk. Als hätte der Kerl dein Gehirn gewaschen. Hat er etwa so einen magischen Schwanz, dass du kaum noch eine eigene Meinung hast und immer nur tust, was er von dir verlangt?!«

Ihre Ohrfeige trifft mich nicht überraschend, tut aber trotzdem weh. Es ist nicht der pochende Schmerz auf meiner Wange, die sich plötzlich ganz heiß anfühlt, sondern die Wunde, die sie mit diesem Schlag in meinem Herzen aufgerissen hat. All die Trauer, die ich in den letzten Jahren erfolgreich eingeschlossen habe, quillt heraus und treibt mir die Tränen in die Augen. Denn seitdem mein Vater verstorben ist, hat sich Mama verändert. Als hätte man in ihr ein Licht ausgeknipst. Egal wie zuvorkommend ich gewesen bin, wie sehr ich versucht habe, ihr gerecht zu werden – nichts hat geholfen, dieses Licht wieder zum Strahlen zu bringen. Bis heute nicht.

»Mit achtzehn bist du in der Lage, für dich selbst zu sorgen«, sagt sie kühl und verschließt ihre Gefühle vor mir. Zwar habe ich geahnt, dass dieser Tag kommen wird, aber nicht so bald. Vermutlich wäre ich selbst ausgezogen – doch dass sie mich so kaltherzig an meinem Geburtstag rauswirft, ohne vorher in Ruhe mit mir darüber zu sprechen, trifft mich hart. Vermutlich wäre ich nicht mal so geschockt über diese Situation, wäre es Dirk selbst, der mich vor die Tür setzt. Doch meine eigene Mutter …

»Mama, bitte«, murmele ich mit bebender Stimme, kämpfe dabei mit den Tränen. »Das kannst du nicht ernsthaft wollen.«

»Du solltest gehen, ehe Dirk nach Hause kommt«, wiederholt sie und sieht mir dabei fest in die Augen. Keine Ahnung, ob ihr der Abschied schwerfällt oder ob es ihr schlichtweg egal ist, was aus mir wird. Ihre monotone Stimme lässt keinen Interpretationsspielraum zu.

Wütend balle ich die Fäuste. »Ist das dein letztes Wort? Willst du wirklich vor Dirk kuschen?«, zische ich. Ihre Miene bleibt unverändert, als würden meine Worte einfach an ihr abprallen. Endlich begreife ich, dass ich sie nicht umstimmen kann. Mir bleibt nichts anderes übrig, als meinen Kram zu holen und von hier zu verschwinden. Die Wut in meinem Bauch verdrängt die Verzweiflung über diese Situation, denn es hat keinen Sinn, weiter mit Mama zu diskutieren. Sie wird nicht von ihrem Standpunkt abrücken, weil sie zu sehr an Dirk hängt. Oder an der Illusion von Liebe, die der Kerl ihr vorspielt. Ohne ihn wären wir beide besser dran, doch davon wollte sie noch nie etwas hören.

Also verlasse ich schnellen Schrittes die Küche, ohne sie noch eines Blickes zu würdigen. Den Schmerz darüber, dass sie mir nicht einmal nachgeht, verdränge ich. Er hat in mir keinen Platz, denn ich will nicht länger angreifbar sein. Rausgeschmissen am eigenen Geburtstag … Das kann doch nicht wahr sein!

In meinem Zimmer stopfe ich wahllos einige Klamotten in meinen Rucksack, ehe ich zurück in den Flur gehe und meine Jacke vom Garderobenständer reiße. Ich schlüpfe in meine Sneaker und lausche für den Bruchteil einer Sekunde in die Stille der Wohnung. In der Küche höre ich das Wasser in der Spüle rauschen, in der Mama vermutlich gerade die Kaffeebecher abspült. Als wäre nichts gewesen. Als hätte sie die Verbindung zu ihrem einzigen Kind nicht vor wenigen Minuten gekappt, als hätte es mich nie gegeben. Es wird keinen tränenreichen Abschied geben, denn was aus mir wird und wo ich bleibe, ist ihr völlig egal.

Gereizt zerre ich die Wohnungstür auf und schlage sie mit einem Knall hinter mir zu, um wenigstens einen dramatischen Abgang hinzulegen. Der kalte Novemberwind peitscht mir ins Gesicht, während ich durch die Straßen renne. Immer weiter entferne ich mich von unserem Wohnviertel, renne so schnell, dass mir bereits die Seiten schmerzen. Was für ein toller Start in den Tag!

Ich verlangsame meine Schritte erst, als ich schon den Hauptbahnhof in der Ferne sehen kann. Dorthin zieht es mich immer, wenn ich nicht weiß, wohin ich soll. Hinter dem Bahnhofsgebäude lungerte ich früher oft mit meinen Freunden aus der Schule herum. Dort hatte ich meine erste Kippe und den ersten Blowjob. Aber das ist Geschichte, seit ich mich nachts immer in die Clubs der Stadt stehle.

Der Dauerlauf hat mich ins Schwitzen gebracht, sodass ich kurz stoppe, um Luft zu holen. Sofort bereue ich es, keine dickere Jacke mitgenommen zu haben, denn der eisige Wind sticht am ganzen Körper und bringt mich zum Zittern. Also beschließe ich, mich in der Empfangshalle aufzuwärmen. Danach kann ich mir immer noch überlegen, wohin ich gehen werde.

Drinnen ist es zwar ebenfalls kalt, es ist jedoch kein Vergleich zu den vergangenen Minuten im Freien. Ratlos schaue ich mich in der vollen Halle um. Bahnreisende strömen von den Gleisen nach draußen, hetzen mit ihren Koffern Treppen hinauf und rennen durch die Halle. Jemand rempelt mich hart von der Seite an, sodass mir der Rucksack von der Schulter rutscht.

»Hey, pass doch auf, Mann!«, rufe ich dem Typ hinterher, der sich bloß umdreht und mir den Mittelfinger zeigt, bevor er zu einem der Gleise eilt. Seufzend schultere ich den Rucksack und gehe zu Starbucks. Die junge Frau hinter dem Tresen winkt mir fröhlich zu, als ich mich zu ihr geselle.

»Flo, schön, dich zu sehen«, grüßt sie mich mit einem breiten Lächeln.

»Moin, Rita«, entgegne ich lahm, weil mich ihre gute Laune heute nicht anstecken kann. Solange ich mich erinnern kann, jobbt sie hier im Starbucks am Bahnhof. Rita ist fast zehn Jahre älter als ich und studiert Kunstgeschichte an der Uni Duisburg.

»Dasselbe wie immer?«, fragt sie und zückt bereits ihren Stift, um meinen Namen auf einen großen Pappbecher zu schreiben. Ich nicke.

»Ja, einen großen Caffè Latte, und zur Feier des Tages nehme ich noch einen Double Chocolate Cookie«, ergänze ich meine übliche Bestellung. Rita kritzelt meinen Namen auf den Becher und stellt ihn unter die Kaffeemaschine. Dabei wippen ihre pinken Zöpfe lustig hin und her.

»Was feierst du denn heute?« Sie nimmt einen Cookie aus der Anrichte und legt ihn auf einen Teller. Dann schiebt sie mir den Teller rüber.

»Meinen Geburtstag«, erkläre ich. Und dass ich zu Hause rausgeflogen bin …

»Dann herzlichen Glückwunsch«, gratuliert sie freundlich und reicht mir den Kaffee. »Das macht dann 6,90€.« Ich krame in meinem Portemonnaie und ziehe einen Zehner heraus. Nachdem ich mein Wechselgeld verstaut habe, gehe ich mit meinem Geburtstagsmenü zu einem der Stehtische im Außenbereich. Mein knurrender Magen meldet sich, also beiße ich in das Schokoladengebäck. Betrübt verfolge ich das rege Treiben in der Bahnhofshalle. Was soll ich jetzt machen, und wo soll ich hin? Zu Hause kann ich mich vorerst nicht blicken lassen. Vielleicht wächst in ein paar Tagen Gras über die Sache, und Mama meldet sich wieder bei mir, um sich zu entschuldigen. In der Hoffnung, sie hätte mir bereits jetzt schon eine Nachricht geschickt, weil sie unseren Streit bereut, ziehe ich mein Smartphone aus der Gesäßtasche. Es piept ununterbrochen, doch es ist lediglich der schwache Akku, der sich bemerkbar macht. Mist, in der Eile habe ich vergessen, mein Ladekabel einzustecken.

»Rita? Hast du zufällig ein Handyladekabel dabei?«, rufe ich zu ihr rüber.

»iPhone?«

»Nee, Samsung.«

»Sorry. Aber du kannst dir ja kurz ein Kabel kaufen gehen«, schlägt sie vor.

Ich trinke mein Getränk aus und eile rüber zu dem kleinen Elektroladen, wo ich mein letztes Bargeld für ein viel zu überteuertes Handyladekabel ausgebe. Zurück bei Starbucks, schließe ich mein Handy an die Steckdose in der Nähe des Verkaufstresens an, um es zumindest ein bisschen zu laden. Einen Moment überlege ich, dann wähle ich eine Nummer aus meinem Telefonbuch.

»Hey, Tristan. Sag mal, kann ich ein paar Tage bei dir unterkommen?«, frage ich geradeheraus, um keine Zeit zu vertrödeln. Einen Augenblick lang ist es still in der Leitung, ehe mein Gesprächspartner antwortet.

»Sorry, Mann, aber mein Freund ist von seiner Geschäftsreise zurück. Er würde Fragen stellen …«

»Alles klar, verstehe.« Ich beende das Gespräch und wähle noch einige Nummern. Alles Typen, mit denen ich schon mal etwas hatte. Doch keiner von ihnen ist bereit, mich für eine Nacht aufzunehmen. War ja klar! Zum Vögeln war ich gut genug, doch wenn es darum geht, mir zu helfen, will niemand etwas mit mir zu tun haben.

Ich könnte mir ein Hostel leisten, doch für wie lange? Ohne Job wird das bisschen Geld, das ich auf dem Konto habe, kaum eine Woche reichen. Ob mich jemand mit der mangelnden Erfahrung und meinem schlechten Zeugnis überhaupt einstellen würde? Und selbst wenn – ich könnte mir nicht sofort eine Wohnung leisten.

Traurig lasse ich meine Schultern hängen.

»Was ist denn los mit dir? Ich dachte, heute wäre dein Geburtstag. Kein Grund, Trübsal zu blasen«, kommt es von Rita. Sie stützt sich mit einem Ellenbogen am Tresen ab und sieht mir stirnrunzelnd ins Gesicht. »Stress zu Hause?«

»Kann man so sagen«, brumme ich betrübt. »Sag mal, du hast nicht zufällig für ein paar Nächte einen Platz auf der Couch für mich?« Hoffnungsvoll sehe ich sie an, doch sie schüttelt bloß den Kopf.

»Sorry, aber meine Mitbewohnerin hätte was dagegen, wenn ich einen fremden Mann bei uns schlafen lassen würde. Sie ist streng religiös und würde sich gestört fühlen.«

»Schon okay. War nur so eine Idee. Also dann, wir sehen uns.« Ich winke ihr zum Abschied zu und verlasse das kleine Stehcafé. Ratlos sehe ich mich um. Es ist Montagmorgen. Also, was bleibt mir jetzt? Aus einem Impuls heraus gehe ich zu Gleis 8 und steige in die Regionalbahn Richtung Essen.

Kapitel 2

-Tobias-

Was für ein Scheißtag! Die Kopfschmerzen malträtieren mich schon seit dem Aufstehen.

»Weniger saufen, mehr lernen«, würde mein Vater jetzt mit einem Grinsen sagen, doch er ist nicht hier. Meine Eltern kommen erst nächste Woche aus Florida zurück, um mich zu besuchen, ehe sie nach Neujahr wieder zurückfliegen.

Tatsächlich habe ich vergangenes Wochenende so viel getrunken, dass ich mich nur noch vage an die Party und an die Stunden danach erinnern kann. Doch glücklicherweise bin ich heute Morgen allein in meinem Bett aufgewacht. Beim letzten Mal hätte ich beinahe vor Schreck einen Herzinfarkt bekommen, weil sich eine halb nackte Blondine neben mir gerekelt hatte, an die ich mich absolut nicht erinnern konnte.

»Tobi! Hey, Mann, wo bist du denn mit deinen Gedanken?« Mein Kumpel Heiko stößt mir unsanft seinen Ellenbogen in die Rippen. »Der Prof sieht schon die ganze Zeit zu dir rüber.«

Ich bemühe mich um einen interessierten Gesichtsausdruck, obwohl sich alles in meinem Magen dreht und ich wirklich Mühe habe, mich nicht mitten auf meinen Sitzplatz zu übergeben. Es ist sowieso ein Wunder, dass ich mich gerade heute in die Uni gequält habe. Mein Schädel zerspringt gleich.

»Hast du ’ne Aspirin?«, raune ich Heiko zu. Dieser schüttelt bloß den Kopf.

»Sorry, Mann.«

»Schon gut. Kannst ja nichts dafür, dass mir gleich die Birne platzt.«

Heiko lacht leise, dann beugt er sich näher zu mir. »Bist selbst schuld, dass du gestern Abend nicht aufgehört hast, als wir anderen gefahren sind. Mir geht’s heute gar nicht mal so schlecht, obwohl ich mein Frühstück gerade so hinuntergewürgt habe.«

»Sei froh … ich habe nicht einmal meinen Kaffee runterbekommen«, grummele ich, denn bereits der Gedanke an Nahrung verursacht ein flaues Gefühl in meinem Magen.

»Kein Wunder, dass du dich nicht konzentrieren kannst. Ohne Kaffee im Blut bist du nicht du selbst.«

Ich lasse seinen Kommentar im Raum hängen und wende meine Aufmerksamkeit erneut unserem Psychologieprofessor zu, dessen Vorlesung ich heute überhaupt nicht folgen kann. Dabei sind seine Vorlesungen immer die spannendsten der ganzen Woche. Sozialpsychologie ist mein Spezialgebiet, denn ich interessiere mich brennend für das soziale Verhalten des Menschen, seine Anpassungsfähigkeit und Kommunikation.

Heiko gähnt herzhaft. »Bin nur froh, wenn bald Weihnachtsferien sind und ich erst mal ein paar Wochen freihabe.«

»Du musst ja auch kein Praktikum machen«, entgegne ich und halte mir die Hand vor den Mund, von seinem Gähnen angesteckt.

»Selbst schuld, dass du dir eins hast aufschwatzen lassen«, meint mein Kumpel mit einem frechen Grinsen. Okay, Punkt für ihn. Ich hätte meine Weihnachtsferien ebenfalls mit meinen Freunden genießen können, statt bereits für die kommenden Prüfungen zu lernen und zusätzlich ein Praktikum zu machen. Doch unser Professor hat mir einen Kollegen vorgeschlagen, der tatsächlich spontan Praktikanten gesucht hat. Nachdem er so von diesem berühmten Psychologen Dr. Wagner geschwärmt hat, bin ich schwach geworden und habe kurzerhand zugestimmt. Dass ich dafür den größten Teil meiner Semesterferien opfern muss, war mir irgendwie nicht bewusst. Jetzt kann ich mich jedoch nicht davor drücken und muss dieses Praktikum absolvieren. Wenigstens bringt es mir Vorteile für mein Studium.

Den Rest der Vorlesung bringe ich damit zu, vor mich hin zu dösen, weil mich mein Kater immer noch quält. Als unsere Mitstudierenden endlich aus dem Hörsaal strömen, erhebe auch ich mich von meinem Platz.

»Komm, wir organisieren dir erst mal einen Kaffee«, schlägt Heiko vor. »Du bist echt nicht zu ertragen, wenn du so verkatert bist.«

»Warum? Bin doch die Ruhe selbst«, wende ich ein und versuche mich an einem Lächeln.

»Genau das ist es ja: Du schweigst wie ein Grab. Ich kann es nicht leiden, wenn du so stumm vor dich hin leidest«, meint er und deutet mit dem Zeigefinger auf meine Brust, als wollte er mich erdolchen. Mit einer schnellen Bewegung schiebe ich seine Hand zur Seite und steuere die Tür an. Kaffee klingt zwar verlockend, doch ich weiß nicht, ob mein Magen dafür schon bereit ist.

Auf dem Uniflur treffen wir auf Sebastian, der bereits neben Louise vor dem Kaffeeautomaten steht. Keine Ahnung, was sie schon wieder hier macht, denn sie studiert nicht an unserer Fakultät. Wie üblich hängt sie an seinem Arm und redet auf ihn ein, während mein bester Freund davon ziemlich unbeeindruckt scheint.

»Na endlich!«, seufzt Sebastian erleichtert, als er uns erblickt. Sogleich drückt er mir einen Pappbecher mit schwarzem Kaffee in die Hand. »Trink, mein Freund. Dann wirst du von deinem Leid erlöst.«

»Sprichst du aus Erfahrung?«, entgegne ich grinsend und nippe an meinem Getränk.

Sebastian nickt mit leidvoller Mine. »Hatte noch gar kein Frühstück …«

»Was habt ihr Jungs gestern getrieben, dass ihr alle ausseht wie gekaut und wieder ausgespuckt?«, fragt Louise kichernd. Anscheinend hat sie kein Mitleid mit uns.

»Männerabend«, brumme ich, trinke den Kaffee leer und werfe den Becher in den Mülleimer neben dem Automaten.

Louise verdreht die Augen. »An einem Sonntag?«

»Und wenn? Ist doch nichts dabei«, entgegnet Heiko grinsend.

Ich strecke mich gähnend. Leider hat der Kaffee nicht die Müdigkeit aus meinem Körper vertrieben. Dafür dreht sich mein Magen noch mehr, sodass mir erneut richtig übel wird. Okay, keinen Alkohol mehr für mich in den nächsten Tagen. Und keine Partys.

»Leute, ich werde mich auf die Socken machen. Ich bin heute absolut nicht aufnahmefähig«, gestehe ich meinen Freunden.

»Willst du echt schwänzen?«, fragt Heiko mit hochgezogenen Augenbrauen. »Dabei dachte ich, du bist heute extra wegen Entwicklungspsychologie beim Bärmann hergekommen?«

»Du musst für mich mitschreiben, Mann«, sage ich zu Heiko und gähne. »Erstens werde ich sowieso kaum ein Auge offen halten können, weil seine monotone Stimme schon in nüchternem Zustand einschläfernd auf mich wirkt. Und zweitens fürchte ich, euch gleich meinen Mageninhalt vor die Füße zu kotzen, wenn ich noch länger hierbleibe. Ich muss an die frische Luft und dann aufs Sofa. Vielleicht eine Runde zocken.«

»Sicher, dass du schon fahren kannst?«, erkundigt sich Louise mit skeptischem Blick.

»Klar, warum nicht? Bin doch auch hergekommen«, entgegne ich schulterzuckend. »Was ist schon dabei?«

Sie schüttelt bloß missbilligend den Kopf und hakt sich bei Sebastian unter.

»Bis morgen, Mann. Und fahr vorsichtig. Es ist heute verdammt glatt draußen«, warnt mich mein bester Freund. Ich nicke den Jungs zum Abschied zu und verlasse das Fakultätsgebäude. Draußen empfängt mich eiskalter Wind, sodass ich meinen Schal etwas höher ziehe. Für Ende November ist es verdammt kalt, viel kälter als in den vergangenen Jahren. Oder es kommt mir heute nur so vor, weil es mir so schlecht geht. Zitternd eile ich über das Unigelände zum großen Parkplatz, auf dem ich meinen Wagen abgestellt habe. Es ist so eisig, dass meine Scheiben bereits gefroren sind. Heute Morgen ist es mir nicht aufgefallen, weil das Auto immer in der Tiefgarage des Wohnhauses steht.

»Fuck.« Leise fluchend entriegele ich den Wagen und krame im Handschuhfach nach dem Eiskratzer. Wenigstens tut mir die frische Luft gut, und die Übelkeit verfliegt allmählich. Erst überlege ich, tatsächlich zurück in die Vorlesungen zu gehen, entscheide mich jedoch dagegen. Ein entspannter Nachmittag auf der Couch ist genau das, was ich jetzt brauche, um meinen Kopf etwas frei zu bekommen. Keine Ahnung, warum ich mich gestern Abend so abgeschossen habe. Dabei haben wir uns bloß zum Zocken und Chillen getroffen. Aber Heiko hatte einige Flaschen Hochprozentigen aus der Destillerie seines Vaters mitgebracht, die wir natürlich alle probieren mussten.

Seinen Eltern gehört eine sehr gut laufende Brennerei in Mülheim, in der feinster Whiskey, Rum und Schnaps hergestellt und verkauft werden. Deshalb kommt es nicht selten vor, dass er uns mit Alkohol versorgt, wenn wir etwas zu feiern haben.

Als ich endlich im Auto sitze, sind meine Finger bereits steif gefroren. Schnell starte ich den Motor. Zum Glück dauert es nicht lange, bis die Lenkradheizung anspringt. Schneller als üblich fahre ich durch die Innenstadt in Richtung Bredeney. Das Mietobjekt meiner Familie, in dem ich wohne, liegt in einer hübschen Gegend unweit des Hügelparks. Meine Eltern haben das villenähnliche Haus vor einigen Jahren erworben und es für mehrere Parteien umbauen lassen. Weil sie jedoch schon einige Zeit beruflich in Florida sind, lebe ich allein in einer Wohnung, die bisher nicht vermietet wurde.

Die breite Lerchenstraße ist frei, sodass ich Gas gebe. Dieser kurze Abschnitt bis zum Haus macht mir immer am meisten Spaß, denn umgeben von den hohen Bäumen, wirkt es fast so, als würde ich über die Straße fliegen.

Die Straße macht einen Knick, und ich trete kurz vor der Kurve auf die Bremse, wie jeden Tag, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen. Doch plötzlich gerät der Wagen ins Schleudern. Panisch drücke ich die Bremse voll durch und reiße das Lenkrad herum, kann jedoch nichts mehr retten. Die Reifen quietschen, ich kneife die Augen fest zusammen, verliere die Kontrolle über mein Auto.

Nach nur wenigen Sekunden ist der Spuk vorbei. Es dauert Minuten, bis ich mich traue, mich zu rühren. Mir rinnt der Schweiß über die Stirn, ich zittere am ganzen Körper. Mein Herz schlägt wie wild gegen meine Rippen, und ich ziehe scharf die Luft in meine Lungen, bevor ich versuche, Herr über die Situation zu werden. Das Auto fällt leicht nach links ab, weshalb es mir schwerfällt, auszusteigen. Irgendwie schaffe ich es doch noch und atme erst mal erleichtert aus, weil ich immer noch völlig allein auf der Straße bin. Wenigstens habe ich niemanden gerammt. Erst dann begutachte ich den Schaden.

Fuck, ich bin tatsächlich im Graben gelandet!

Kapitel 3

-Florian-

Seit Tagen hocke ich im langen Korridor des Essener Hauptbahnhofs, der von den Gleisen der Regional- und Fernverkehrszüge in Richtung der Straßenbahnen führt. Die bunten Werbetafeln an den Wänden mir gegenüber, die gemusterten Wandfliesen – diese Bilder verfolgen mich in meinen unruhigen Träumen. Außerdem der stetige Lärm der Reisenden zu Tag- und Nachtzeiten.

»Hey, Mann, hast du ein bisschen Kleingeld?« Eine raue Stimme und ein Fußtritt holen mich aus meinem Dämmerzustand. Vor mir steht ein zerlumpter Typ mit einem riesigen schwarzen Hund.

»Sehe ich so aus?«, frage ich ihn müde, richte mich ein Stück auf und bewege meine steif gefrorenen Beine. Der Typ zuckt mit den Schultern.

»Keine Ahnung. Aber deine Schuhe sehen besser aus als meine, deshalb wollte ich mein Glück bei dir versuchen. Hätte ja sein können, dass du bloß von einer durchzechten Nacht hier liegen geblieben bist«, meint er grinsend und entblößt dabei seine zahlreichen Zahnlücken. »Außerdem hast du schöne Zähne. Also kannst du noch nicht so lange hier herumlungern.« Er setzt sich dicht neben mich auf den kalten Steinboden.

»Ich bin Roger. Und das ist Charlie«, stellt er sich und seinen vierbeinigen Begleiter vor. Der Hund stupst mit seiner Schnauze gegen mein Knie, und ich streichle ihm kurz über den Kopf. Hoffentlich hat das Tier keine Läuse. Es reicht, dass es mich jetzt schon am ganzen Körper juckt, weil ich gefühlt eine halbe Ewigkeit nicht mehr geduscht habe. Ein warmes Bad wäre jetzt ein wahrer Traum.

»Wie lange bist du schon auf der Straße?«, will Roger neugierig wissen.

»Ich dachte, ich sehe bloß wie ein besoffener Partygänger aus«, scherze ich. Roger lacht.

»Du umklammerst deinen Rucksack so fest, als fürchtest du, jemand könnte ihn dir klauen. Glaub mir, niemand verteidigt sein Hab und Gut so sehr wie jemand, dem nichts anderes geblieben ist. Ich spreche aus Erfahrung. Meinen Kram verstecke ich immer bei den Müllcontainern am Hinterausgang.«

»Nicht so schlau von dir, mir dein Versteck zu verraten.«

»Ach, du siehst harmlos aus. Du würdest keinen alten Mann wie mich bestehlen«, winkt Roger grinsend ab. »Also, wie lange bist du schon einer von uns?«

Einer von uns … Er meint, ein obdachloser Streuner. Jemand ganz am Rand der Gesellschaft. Ein Mensch ohne Zukunft.

»Zwei Wochen«, murmele ich und senke den Kopf, vergrabe mein Gesicht in den Armen. Roger tätschelt meinen Oberarm. Zwei endlos lange Wochen, in denen ich verzweifelt versucht habe, mich aufzurappeln. In denen ich mein letztes Geld für Essen ausgegeben habe. Ich lief rastlos durch die Straßen der Stadt, auf der Suche nach Arbeit und einem Schlafplatz. Zu Beginn hatte ich noch Glück, weil ich bei einem asiatischen Lieferdienst aushelfen konnte. Doch als der Chef herausfand, dass ich nach Feierabend immer in der Speisekammer schlief, hat er mich rausgeschmissen. Danach sah es für mich nicht so rosig aus. Ich fuhr mit der Bahn zwischen Essen und Duisburg hin und her, um mich vor der Kälte und dem schlechten Wetter zu verstecken. Manchmal schaffte ich es sogar bis zur Endstation, ohne dass mich ein Schaffner bemerkte. Dann hatte ich Glück und konnte in der Bahn übernachten. Leider wurde ich gestern rausgeworfen, da der Schaffner meine bereits abgelaufene Monatskarte bemerkt hat, weshalb ich es mir hier am Bahnhof gemütlich machen musste.

»Das tut mir ehrlich leid für dich. Du siehst so jung aus. Hattest du Ärger zu Hause? Ich habe vor Jahren meinen Job verloren, konnte die Miete nicht mehr bezahlen, und, na ja, jetzt bin ich hier«, erzählt mir Roger.

»Kann man wohl sagen …« Ich erhebe mich und klopfe mir den Staub von der Hose. »Aber das ist jetzt auch egal … Werde mich mal auf den Weg machen. Man sieht sich.« Mit meinem Rucksack über der Schulter durchquere ich den langen Korridor.

»Und wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann findest du Charlie und mich am Hinterausgang bei den Containern«, ruft mir Roger noch hinterher. Hier draußen pfeift mir der frostige Wind um die Ohren, sodass ich mir meine Mütze etwas tiefer ins Gesicht ziehe. Ein paar Sachen habe ich mir neulich gekauft, um den Temperaturen standzuhalten. Mütze und Handschuhe leisten mir gute Dienste, für eine neue Jacke hat mein Geld leider nicht gereicht. Dafür habe ich mir einen dicken Pullover gegönnt, der mich zumindest vorerst warm hält. Zurück nach Hause zu fahren, habe ich mich nicht getraut, obwohl ich oft genug mit diesem Gedanken gespielt habe. Meinen Schlüssel habe ich noch, und es wäre bestimmt ein Leichtes, hinzufahren, um wenigstens ein paar Klamotten zu holen. Jedoch stand Dirks alter Passat in der Einfahrt zum Wohnhaus, als ich vor einer Woche dort vorbeigekommen bin. Dem Kerl wollte ich nicht über den Weg laufen, also bin ich sofort umgekehrt.

Wie so oft streife ich durch die Essener Fußgängerzone, um meine Zeit zu vertrödeln. Mein Magen knurrt, als ich an einem Stand mit Bratwürstchen vorbeigehe. Zwar ist es noch lange hin bis zum Weihnachtsmarkt, dennoch gibt es schon die ein oder andere Bude, an der Köstlichkeiten angeboten werden. Unentschlossen bleibe ich in einiger Entfernung stehen und sehe dem Verkäufer zu, wie er die Würstchen auf dem Grill wendet.

»Hey, Junge, willst du ’ne Wurst?«, ruft er mir entgegen, nachdem er meine neugierigen Blicke bemerkt hat. Zögernd trete ich näher heran.

»Schon …«, murmele ich und krame in meinem Portemonnaie nach ein paar Münzen.

»Macht drei fünfzig«, sagt der Mann und legt eine der fertigen Würste auf einen schmalen Pappteller. Traurig verziehe ich den Mund.

»Hab nur drei«, antworte ich und stecke meine Geldbörse wieder ein, ziehe den Kopf zwischen die Schultern und drehe mich von dem Verkäufer weg. Ich muss dringend einen Job finden, sonst kann ich mir bald gar nichts mehr leisten. Die vergangenen Wochen konnte ich das Geld auf meinem Konto gut strecken, deshalb ging es halbwegs, jetzt ist jedoch kaum noch etwas übrig. Weil mich meine Lage so runterzieht, habe ich mich noch nicht aufraffen können, im Internet nach sozialen Einrichtungen zu recherchieren. Und irgendwie schäme ich mich ziemlich dafür, so etwas in Anspruch nehmen zu müssen. Die ganze Zeit habe ich gehofft, meine Mutter könnte etwas Einsicht zeigen und sich bei mir melden. Doch auch auf meine Anrufe hat sie bisher nicht reagiert. Dass ich ihr so egal bin, schockt mich zutiefst und zerfrisst mich regelrecht von innen. Auch ein Grund, warum ich immer noch wie gelähmt bin … Statt mich zusammenzureißen und etwas an meiner misslichen Lage zu ändern, suhle ich mich noch mehr in Selbstmitleid.

Ich habe mich kaum ein paar Schritte vom Würstchenstand entfernt, als sich eine Hand auf meine Schulter legt. Überrascht drehe ich mich um und sehe in das freundliche Gesicht des Verkäufers.

»Du hast deine Wurst vergessen«, meint er und hält mir die herrlich duftende Bratwurst unter die Nase. Der Geruch lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Dennoch wende ich mein Gesicht ab.

»Hab doch gesagt, ich hab zu wenig Geld dabei. Beim nächsten Mal vielleicht«, entgegne ich etwas lauter, weil ich fürchte, der Mann hat mich eben nicht richtig verstanden. Doch er lächelt mich bloß an.

»Schon gut, nimm es ruhig. Geht aufs Haus, weil du heute mein erster Kunde bist«, erklärt er mir freundlich. Es ist mir peinlich, dieses Geschenk anzunehmen, doch das Magenknurren ist einfach nicht zu überhören.

»Danke«, murmele ich und nehme die Bratwurst an mich, ehe ich mich schnellen Schrittes von dem Mann entferne. Ungerne will ich, dass er mir beim Essen zusieht. Hinter einer Hausecke lehne ich mich an die Wand und verspeise die Wurst binnen weniger Sekunden. Genüsslich lecke ich mir das Fett von den Fingern. Diese warme Mahlzeit tut so gut, dass sie für einen Augenblick die Kälte aus meinen Gliedern vertreibt. Gestärkt, hebt sich sofort meine Laune, und ich beschließe, dem Mann das Geld zurückzugeben, sobald ich es habe.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite fällt mir ein Typ auf, der auf dem Gehweg hockt. Er sieht ziemlich mitgenommen aus. Sofort bekomme ich Mitleid mit ihm, also setze ich mich in Bewegung und gehe auf ihn zu. Motiviert durch die gute Tat des Würstchenverkäufers, möchte nun auch ich jemandem helfen.

»Hey, alles okay bei dir?«, frage ich ihn und beuge mich ein Stück zu ihm runter. Verwirrt schaut er zu mir auf, und ich erkenne, dass er geweint hat. Es sind noch deutliche Tränenspuren auf seiner hellen Haut zu sehen. Sofort wischt er sich mit dem Handrücken übers Gesicht, dann rappelt er sich mühsam auf.

»Klar, alles gut«, antwortet er krächzend. Ich mustere ihn neugierig. Seine dunkelbraunen Locken hängen ihm zerzaust ins Gesicht. Die dicke Winterjacke sieht warm aus, doch die aufgerissene und an den Knien verdreckte Hose deutet auf einen Sturz hin. Er wischt sich die Handflächen an der Jacke ab und steckt seine Hände in die Jackentaschen.

»Na ja, sah mir nicht so aus. Du wirkst ziemlich durch den Wind«, meine ich mit gerunzelter Stirn.

»Schon gut, kümmer dich nicht um mich«, winkt er schnell ab, dann setzt er ein Lächeln auf. »Ich muss dann weiter zur Arbeit. Danke für deine Hilfe.« Dann wendet er sich zum Gehen. Einen Moment blicke ich ihm nach, dann zucke ich mit den Schultern und setze meinen eigenen Weg fort. Erneut bummele ich ziellos durch die Straßen. Vielleicht sollte ich einen meiner Bekannten anrufen, um mir die Zeit zu vertreiben, bis die nächste Bahn nach Duisburg kommt? Vielleicht habe ich Glück, und Rita hat heute Abend Schicht, dann könnte ich mich zumindest ein bisschen im Starbucks am Duisburger Bahnhof herumdrücken und mit ihr reden. Bisher weiß niemand von meinen Bekannten, dass ich nicht mehr zu Hause wohne. Es hat sich auch niemand nach mir erkundigt oder sich für meinen Verbleib interessiert. Tolle Freunde …

Frustriert lasse ich mich auf die Stufen hinter einem der Geschäfte nieder, ziehe mein Handy aus der Jackentasche und scrolle durch meine Kontakte. Die Liste meines Telefonbuchs ist lang, doch niemand ist dabei, der mir etwas bedeutet. Jetzt erst wird mir klar, dass jeder Kerl, den ich im Club kennengelernt habe, es nur auf Spaß abgesehen hatte. Denn niemand von ihnen hat sich bisher bei mir gemeldet. Ich war immer derjenige, der angerufen hat … Selbst der Kontakt zu meinen Schulkameraden ist nach dem Abschluss abgebrochen. Klar, wer wollte schon weiter mit jemandem befreundet sein, der zweimal sitzen geblieben ist und dennoch gerade so den Realschulabschluss geschafft hat?

Meine Frustration schlägt in Traurigkeit um. Kein Wunder, dass ich nicht mehr aus eigener Kraft aus diesem Loch herauskomme, in das ich nach dem Tod meines Vaters gefallen bin. Dieser Tag hat mein Leben von Grund auf verändert.

Kurzerhand lösche ich jeden Kontakt aus meinem Telefonbuch. Ich habe es satt, auf jemanden zu warten, der sich nicht für mich interessiert. Selbst die Nummer meiner Mutter lösche ich, auch wenn ich sie auswendig kann. Ein bisschen fühlt sich diese Aktion wie ein Schlussstrich an. Sofort fühle ich mich besser, kann freier atmen. Das Schicksal hat’s nicht gut mit mir gemeint – aber sollte ich deswegen aufgeben? Vielleicht ist es auch ein Zeichen, neu anzufangen. Vorbei ist meine Partyzeit, Schluss mit den sinnlosen One-Night-Stands. Ich sollte mich um einen Job bemühen, mich vielleicht um einen ordentlichen Schlafplatz kümmern. Meine Motivation wächst, doch ich bin ein bisschen überfordert, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Vielleicht sollte ich erst mal schauen, wie viel Geld wirklich noch auf meinem Konto übrig ist.

Ich will gerade aufstehen, als sich Schritte nähern.