14,99 €

Mehr erfahren.

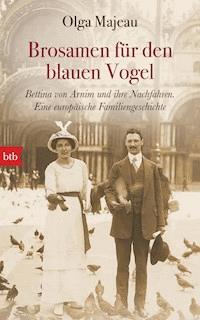

- Herausgeber: btb

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Was Bettina von Arnim mit meiner Familie zu tun hat.

Ein Ring, 20 Briefe aus dem Gulag und beharrliches Schweigen. Das ist alles, was Olga Majeau hat, als sie beschließt, ihre Familiengeschichte zu recherchieren. Eine, wie sich herausstellt, ganz und gar europäische Geschichte, die wie kaum eine zweite die Verwobenheit von Ruhm und Leid, von freiem Geist und kriegerischem Treiben einfängt. An deren Anfang die legendäre Schriftstellerin Bettina von Arnim steht, die sich in den Kreisen Goethes, Beethovens und Karl Marx‘ bewegte. Olga Majeau erzählt über das Leben von Bettinas Tochter, der Berliner Salonnière »Maxe«, befreundet mit der preußischen Königsfamilie, Otto von Bismarck und Franz von Lenbach, der ein Gemälde von ihrer Tochter anfertigt. Doch es sind die Weltkriege, die alles erschüttern. Verarmt, vereinsamt, verstummt bleiben Bettina von Arnims Nachfahren zurück. Gezeichnet vom Arbeitslager, von Flucht und Furcht. Vom Glanz vergangener Zeiten scheint nichts mehr übrig. Bis auf ein paar Geheimnisse, über die keiner sprechen will. Und ein einst enteignetes Gemälde, das Olga Majeau über Umwege wiederfindet: der verloren geglaubten Lenbach.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 495

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Zum Buch

Ein Ring, 20 Briefe aus dem Gulag und beharrliches Schweigen. Das ist alles, was Olga Majeau hat, als sie beschließt, ihre Familiengeschichte zu recherchieren. Eine, wie sich herausstellt, ganz und gar europäische Geschichte, die wie kaum eine zweite die Verwobenheit von Ruhm und Leid, von freiem Geist und kriegerischem Treiben einfängt. An deren Anfang die legendäre Schriftstellerin Bettina von Arnim steht, die sich in den Kreisen Goethes, Beethovens und Karl Marx’ bewegte. Olga Majeau erzählt über das Leben von Bettinas Tochter, der Berliner Salonnière »Maxe«, befreundet mit der preußischen Königsfamilie, Otto von Bismarck und Franz von Lenbach, der ein Gemälde von ihrer Tochter anfertigt. Doch es sind die Weltkriege, die alles erschüttern. Verarmt, vereinsamt, verstummt bleiben Bettina von Arnims Nachfahren zurück. Gezeichnet vom Arbeitslager, von Flucht und Furcht. Vom Glanz vergangener Zeiten scheint nichts mehr übrig. Bis auf ein paar Geheimnisse, über die keiner sprechen will. Und ein einst enteignetes Gemälde, das Olga Majeau über Umwege wiederfindet: der verloren geglaubten Lenbach.

Zur Autorin

OLGA MAJEAU wurde 1969 in Den Haag geboren. »Brosamen für den blauen Vogel« ist die Geschichte ihrer Familie – und zugleich eine bewegte europäische Familiengeschichte, die bei Majeaus Vorfahren, dem berühmten Dichterpaar Bettine und Achim von Arnim, einsetzt und nach Den Haag, Budapest, Frankfurt, Berlin und Bozen führt. Die beiden Weltkriege erschüttern das Familiengefüge auf tragische Weise. Mitreißend beschreibt Majeau das Leben der einzelnen Generationen, in der Persönlichkeiten wie Goethe, Beethoven, Lenbach und Liszt eine Rolle spielten. Olga Majeau unterrichtet an der Universtiät der Künste in Utrecht. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

Olga Majeau

Brosamen für den blauen Vogel

Bettina von Arnim und ihre Nachfahren Eine europäische Familiengeschichte

Aus dem Niederländischen von Thomas Hauth

Für Noa, Tiba und LaylaUnd für Tobias und Yannik

Elfi, zur Begrüßung: »Hallo, Glück meiner alten Tage.«Olga: »Hallo, Glück meiner Jugend!«

Aus Olgas Aussprüche, in den 1970er Jahren schriftlich festgehalten von meinem Großvater, Jan Somburgh

Inhalt

Stammbaum

Prolog 10

EINLEITUNG – Árpád, Elfi und ich

1. KAPITEL – Bettina (1785–1859)

2. KAPITEL – Maxe (1818–1894)

3. KAPITEL – Armgard (1856–1938)

4. KAPITEL – Árpád (1882–1972)Die Jahre von 1918 bis 1938

5. KAPITEL – ÁrpádDie Jahre von 1938 bis 1956

6. KAPITEL – Péter (1944–1997)

Epilog

Anmerkungen der Verfasserin

Danksagung

Quellen

BILDTEIL

Árpád Eperjesy, 1914

Prolog

An Árpád, meinen Urgroßvater

Das Blatt Papier vor mir ist noch völlig leer – mir ist durchaus bewusst, auf welches Wagnis ich mich einlasse. Der Versuch, selbst etwas zu tun, worin Deine Urgroßmutter Bettina alle anderen überragte, nämlich einem imaginären Leser einen Brief zu schreiben, ist eine ätzende Angelegenheit.

»Ätzend«, kennst Du diesen Ausdruck, Árpád, oder klingt er in Deinen Ohren zu sehr nach einundzwanzigstem Jahrhundert? Wahrscheinlich hättest Du stattdessen »delikat« gesagt.

Und jetzt duze ich Dich auch noch, obwohl es wahrscheinlich angemessener wäre, Dich zu siezen. Genau betrachtet bin ich allerdings der Meinung, dass ich angesichts der Zeit, in der ich lebe, meinen Urgroßvater durchaus duzen darf. Ich halte Dich für einen Mann, der so etwas zu schätzen gewusst hätte, für jemanden, der mit anderen gern auf Augenhöhe verkehrte. Die Entscheidungen, die Du in Deinem Leben getroffen hast, bestätigen diesen Eindruck.

Dein Porträt steht hier vor mir. Es ist etwa 1914 entstanden, als Du zweiunddreißig Jahre alt warst. Während ich dies schreibe, ruht Dein Blick auf mir. Über meinen Laptop hinweg sehe ich immer mal wieder zu Dir hinüber. Du warst ein gut aussehender junger Mann. Die gewellten dunklen Haare fallen am Scheitel exakt zur Seite. Hast Du Dir den Flachsbart vielleicht stehen lassen, um den Mangel an Behaarung auf Wangen und Kinn zu kompensieren? Oder hältst Du diese Frage für unverschämt? Wenn ja, entschuldige bitte, aber Du hast fast das Gesicht einer Frau, so fein. Deshalb habe ich mich das gefragt. Auch Deine schlanke Statur ist eher die eines Jungen. Wollte der Fotograf, dass Du Dich so hinstellst, die Hände vor dem Bauch übereinandergelegt? Eine schöne Pose, ganz lässig. Dein Blick ist würdevoll. Trotzdem verraten Deine Hände eine gewisse Unsicherheit. Sie halten sich eine Spur zu verkrampft aneinander fest. Es muss Dich Überwindung gekostet haben, Dich so hinzustellen, einen solchen Blick aufzusetzen. Du brauchst mir nichts vorzumachen, ich kenne diesen Blick.

Ein Foto für Deine Nachfahren. Es ist eines der wenigen, die ich von Dir habe, und das einzige, auf dem Du mit einem gewissen Stolz in die Kamera blickst. Den linken Arm hast Du auf eine Stuhllehne gestützt, als hättest Du Dich gerade langsam und aufrecht zu mir umgedreht. In einer gesichtslosen Menschenmenge bin ich Dir schweigend und zielgerichtet entgegengegangen. Inmitten all der Menschen habe ich Dich erkannt. Obwohl Du mir den Rücken zugewandt hattest, wusstest Du, dass ich näher kam. Du hast Dich umgedreht. Und mich angesehen.

Eines Tages fand ich eine Scherbe Deines Lebens. Ganz unerwartet. Und ich wusste sofort, dass ich sie hegen und pflegen musste, da sie Teil von etwas viel Größerem war. Von etwas, zu dem ich selbst auch gehöre. Von etwas, das in ganz Europa verstreut war und das sich vielleicht gerade noch finden ließe, wenn ich nur den ersten Schritt tun würde, um ihm auf die Spur zu kommen.

Dieses »Etwas« war eine Geschichte. Deine Geschichte. Deine Geschichte, die zu meiner wurde.

Möchtest Du, dass ich erzähle, warum mich die Scherbe so berührt hat? Ich betrachtete sie, als wäre sie ein Teil eines Spiegels, und sah nicht nur ein Stückchen von mir selbst darin, sondern auch und vor allem das Unrecht, das Dein Leben geprägt hat. Oder hast Du es etwa nicht für Unrecht gehalten, dass Dir alles abgenommen wurde? War es für Dich eher die Hand Gottes, an den Du unerschütterlich geglaubt hast und von dessen Nähe Du selbst in Zeiten höchster Not immer überzeugt warst?

Eine Weile hat es gedauert, bis ich das Muster erkannte, das innerhalb unseres Familienzweigs über mehrere Generationen hinweg unbeabsichtigt weitergegeben wurde und das ich mit dem Schreiben dieses Buchs gebannt zu haben glaube – eine vererbte existentielle Einsamkeit. Ich glaube, dass Du jetzt schlucken musst. Oder gehe ich auch in diesem Punkt zu weit und schreibe Dir zu Unrecht meine eigenen Gefühle zu, um … tja, warum eigentlich? Um dieser Geschichte eine größere Daseinsberechtigung zu verleihen? Um mir eine größere Daseinsberechtigung zu verleihen? Oder um einen Schlussstrich zu ziehen?

Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus alldem. Weißt Du, Árpád, während Dir immer sehr bewusst war, von wem Du abstammst – nämlich von Deinen berühmten Urgroßeltern Achim und Bettina von Arnim, Deiner fast ebenso berühmten Großmutter Maxe und ihrem Mann Eduard Oriola, Deinen Eltern Armgard und Béla Eperjesy –, wusste ich vierzig Jahre lang nicht das Geringste von dieser Vergangenheit. Auch von Dir wusste ich nichts. Obwohl wir uns nie begegnet sind, haben sich unsere Leben wie in einer Sanduhr gekreuzt. Wir waren zwei Sandkörner, die sich inmitten des Stroms der Masse fortbewegten und unser Bestes gaben, nicht unterzugehen. Auf der Wegkreuzung haben wir einander vielleicht einen Sekundenbruchteil lang berührt, um gleich darauf von der Schwere, die uns umgab, verschüttet zu werden.

Wir befanden uns in derselben Stadt, ein Teil unserer DNA ist identisch – und dennoch waren wir füreinander Fremde. Wie ist das möglich, Árpád? Warum hast Du Deine eigene Urenkelin nie gesehen? Hatte es jemand verboten? Wenn ja, wer? Oder hast Du es nicht gewollt? Hast Du gar nicht gewusst, dass es mich gibt? Ich war dreieinhalb Jahre alt, als Du starbst. Wieso habe ich nie bei Dir auf dem Schoß gesessen, um vertrauensvoll zu Dir aufzuschauen und andächtig zu lauschen, wie Du mir zufrieden Deine Kompositionen vorsummst?

Vieles von dem, was Dir, Deinen Vorfahren und Deinen Nachfahren zugestoßen ist, weiß ich nicht und werde es wohl auch nie erfahren. Es ist zu lange her. Andererseits ist mir manches durchaus bekannt, da sich die eine oder andere Spur erhalten hat, die von unserem Zweig der Familie zeugt: Schnipsel, Bruchstücke, Scherben. Schon sonderbar, dass das alles ausgerechnet bei mir gelandet ist. Ich bin die Letzte, die diese Geschichte erzählen kann. Ich möchte Dir Deinen Namen zurückgeben. Ich schreibe Dir, weil ich mich mit Dir verbunden fühle und weil mir Deine Zustimmung wichtig wäre. Schließlich greife ich ja auch auf die Dramen in Deinem Leben zurück, um unsere Familiengeschichte aufzuzeichnen.

Von Anfang an ist es mein Bestreben gewesen, die Wahrheit zu Papier zu bringen, die Geschichte Deiner – und damit auch meiner – Familie möglichst wahrheitsgetreu aufzuzeichnen. Letzten Endes ist meine Geschichte daraus geworden; ich habe sie in der Form rekonstruiert, die mir am geeignetsten erscheint. Roman oder Tatsachenbericht – eine heikle Frage. Deine Urgroßmutter Bettina hätte mir besser als jeder andere mit gutem Rat helfen können. Alles, was ich erzähle, ist wirklich geschehen, auch wenn ich es von meiner Warte im einundzwanzigsten Jahrhundert aus berichte.

Es gab praktisch niemanden mehr, den ich zu Dir hätte befragen können, außer meiner Mutter, Deiner Enkelin Maxe. Doch zu ihr habe ich praktisch keinen Kontakt. Sie wiederum hatte keinen Kontakt zu Elfi, ihrer Mutter. Und Elfi hatte genau genommen zu ihrer Mutter ebenso wenig Kontakt. Letzteres wird Dich wohl nicht wundern, aber ich vermute, dass es Dir wahrscheinlich leidtut. Dir wäre es, wie ich nun weiß, anders viel lieber gewesen. Du hast die engen Familienbande noch gekannt, die Deiner Mutter, Großmutter und Urgroßmutter so wichtig waren. Zu Deinen Lebzeiten hat sich dann alles verändert.

Die Generationen nach Dir müssen sich mindestens genauso entthront gefühlt haben wie Du, der von verschiedenen Menschen zu mehreren Zeitpunkten im Leben mir nichts, dir nichts von einem vollwertigen Bürger zu einem Mann ohne Besitz, ohne Namen und ohne Stolz herabgestuft wurde. Zu jemandem, den man mit Füßen treten konnte.

Zum Glück war da Elfi, Dein drittes Kind, meine Großmutter. Sie ist es gewesen, die mit dem Zusammenleimen einen Anfang machte, mit dem Heilen. Das hat sie für mich getan. Wie Du ist auch sie sehr einsam gewesen. Dennoch fand sie die Kraft, die Verbindung wieder aufzunehmen. Eine Generation überspringend holte sie mich ein, nahm mich an die Hand und überließ mir ein paar Bruchstücke. »Füge sie zusammen oder wirf sie weg«, sagte sie. Die Wahl fiel mir nicht schwer. Elfi hatte den ersten Schritt gemacht, ich erledigte den Rest.

Daraus entwickelte sich die Suche nach Deiner Lebensgeschichte. Ich wusste kaum, wo ich anfangen sollte, und hatte keine Ahnung, auf was ich stoßen würde. Nun kann ich Dir sagen, dass ich viele Scherben wiedergefunden habe. Ich habe sie gesammelt und zusammengeklebt, die Lücken ergänzt. Die Geschichte ist zu Ende geschrieben. Und es ist meine Geschichte, meine Deutung des Geschehenen. Ich sehe mich in einem geborstenen Spiegel, der mir so gefällt, wie er ist – jetzt ist er komplett genug.

Man ist erst dann jemand, wenn man irgendwo dazugehört, zu einer Familie. Das hat mir Elfi jedenfalls immer vorgehalten, diesen Spruch kennst Du bestimmt: »Das Einzige, was für mich zählte, war eine richtige Familie, die Wärme einer Familie.« Genau das war es, was Deiner Tochter fehlte und was auch Dir nicht gegeben war.

Árpád, ich möchte Dir erzählen, dass mir meine Suche nach Dir zu dem verholfen hat, wonach ich suchte, und eigentlich zu noch viel mehr. Aufgrund unserer besonderen Familiengeschichte weiß ich nun, auf welche Weise ich ein Teil davon bin. Ich habe sie um Dich herum rekonstruiert und so meinen Platz in unserem Stammbaum gefunden. Ich fühle mich nicht mehr allein und glaube, dass dies das wichtigste Fazit meiner Suche ist. Wegen Dir bin ich nach Ungarn, Deutschland und Italien gereist, wo ich Deinen und den Spuren unserer Vorfahren folgte. Den Städten Frankfurt, Berlin, Budapest und Bozen werde ich immer verbunden bleiben. Ich verstehe nun besser, woher ich komme und wer ich bin.

Wir stehen in einer Menschenmenge, Du und ich. Alle bewegen sich, alle sind in Eile. Nur wir beide rühren uns nicht. Wie auf dem Bild, so schaust Du mich an. Und so schaue ich Dich an. Wir sagen nichts. Wir sagen nichts, wir wissen Bescheid.

Deine Urenkelin Olga

Im Oktober 2013

Elfi

EINLEITUNGÁrpád, Elfi und ich

»Ich war immer in Deiner Nähe, auch wenn es nur in meinen Gedanken war.«

– Elfi beim Wiedersehen mit Olga, 1995

Ich werde Árpád nie mehr so nahe sein. An der Ecke des Wegs, bei der alten Kastanie, liegt ein Haufen Erde. Der Kiefernholzsarg, in dem sich die Überreste meines Urgroßvaters befinden, steht auf einem Gestell. Auf mein Zeichen hin wird er nachher auf Knopfdruck in die Tiefe hinabgelassen.

»Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich ziehe mich so lange zurück. Rufen Sie mich, wenn Sie so weit sind.« Die unbewegliche Miene des in dezentem Schwarz gekleideten Mannes strahlt Ehrfurcht aus. Er spielt seine Rolle gut. Die dunklen Ringe unter seinen Augen lassen ihn auf noch überzeugendere Weise verständnisvoll wirken. Ruhigen Schrittes verschwindet er außer Sichtweite, den Blick zu Boden gerichtet. Das Geräusch des knirschenden Kieses verhallt allmählich.

Tiba blickt neugierig in das offene Loch unter dem Sarg. »Oh, ist das tief!« Auch Layla wagt sich jetzt näher heran. Sie hält ihre Schwester an der Jacke fest. Neugierig beugt sie den Oberkörper über das Loch, während ihre Füße festen Halt suchen. »Muss er nachher hier runter?«, flüstert sie. »Psst«, sagt Tiba und schiebt Laylas Hand von sich weg.

Aus meiner Tasche nehme ich die getrockneten Feldblumen heraus, die wir vor ein paar Wochen in der kleinen norditalienischen Ortschaft Prissian – einem Bergdorf in Südtirol – gepflückt hatten. Ich hatte mit meiner jüngsten Tochter einen Spaziergang in der Nähe von Schloss Wehrburg gemacht, dem Schloss, das zur Zeit der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie meinem Ururgroßvater Béla Eperjesy gehört hatte. Seit dem Ende der 1950er Jahre wird das Schloss, das sich im Besitz einer aus der Gegend stammenden Familie befindet, als Hotel genutzt. Mein Mann und ich hatten uns dort mit den Kindern für eine Woche einquartiert. Im grünen Hochland pflückten Layla und ich sorgfältig die schönsten wilden Blumen tief am Stängel und legten sie in ein dickes Buch. Sie waren für die Umbettung Árpáds bestimmt, der schon seit vierzig Jahren tot war und dem ich in Kürze ein neues und dann endgültiges Grab geben wollte.

Bis vor neun Monaten hatte ich mich nie gefragt, wer der Vater meiner Großmutter gewesen war: Árpád Eperjesy, der mit vollem Namen Árpád Eperjesy de Szászváros et Toti hieß. Ich kannte ihn nicht persönlich und hatte auch noch nie über das Leben irgendeines meiner Vorfahren nachgedacht.

Und nun, an einem späten Frühjahrmorgen im Juni 2012, begleiche ich mit dieser Umbettung eine Rechnung für einen Mann, der mich schon seit Monaten beschäftigt. Dass ich hier mit den Menschen stehe, die mir die liebsten sind – mein Mann und unsere drei Töchter –, fühlt sich an, als lehnte ich mich gegen ein Schicksal auf, das vor fast einem Jahrhundert meine Vorfahren in einer verhängnisvollen Pendelbewegung einen nach dem anderen wie willenlose Kegel umgeworfen hat. Wir fünf sind Verbündete. Wir sind hier, um einen Schlussstrich zu ziehen.

Jetzt, da wir alleine sind, würde ich den Sarg gerne öffnen und nachschauen, ob er wirklich da drin liegt. Ich würde mir den Schädel gerne aus der Nähe ansehen, ihn vielleicht sogar berühren. Ich würde auch gern die Rippen sehen, unter denen Árpáds trauriges Herz einst geschlagen hat. Vielleicht hätte ich doch sagen sollen, dass ich dabei sein wollte, als man ihn aus der alten Erdgrabstelle exhumiert hatte. Ich hatte mich aber nicht getraut. Aus Furcht, man könnte mich für sonderbar halten, für morbid.

»Wir haben ihn doch lieber in einen großen Sarg gelegt«, hatte der Bestattungsunternehmer während unseres Treffens gesagt, das wir vor dem Büro des Friedhofs Oud Eik en Duinen in Den Haag vereinbart hatten. »Er wurde gleichsam Stück für Stück in seiner ursprünglichen Gestalt umgebettet. Normalerweise machen wir das nicht, vor allem nicht nach so vielen Jahren. Dann wird alles in einen kleinen Sarg gelegt, auf einen Haufen.«

Folglich war man mit den sterblichen Überresten meines Urgroßvaters während der Ausgrabung und Umbettung behutsam umgegangen. Ich bezweifelte, dass er in seiner letzten Lebenshälfte jemals so respektvoll behandelt worden war.

»Haben Sie sonst noch etwas gefunden? Reste von Stoff, Kleidungsstücke?«, fragte ich.

Der Totengräber sah wie ein Feuerwehrmann aus, der nur in der falschen Uniform steckte. Das kam durch seinen Schnurrbart, der einen Teil seiner Oberlippe bedeckte. Feuerwehrleute haben immer einen Schnurrbart. »Ja«, erwiderte er. »Stoffreste. Und das ist wirklich etwas Besonderes, da Kleidungsstücke nach so langer Zeit meistens ganz zerfallen sind. Es bleibt beinahe nichts mehr übrig. Nur die Knochen. Schuhe zerfallen auch, jedenfalls Lederschuhe. Wir haben die Reste ordentlich in den neuen Sarg mit hineingelegt. Falls damals irgendwelche Schmuckstücke mitbegraben worden sein sollten, sind sie jetzt unauffindbar. Im Sand versunken. Wir haben jedenfalls nichts mehr gefunden.«

Die Mädchen und ich legen das flachgedrückte Lila, Weiß und Rot der wilden Bergblumen auf das Kopfende des Sargs. Mit ihren fast durchsichtigen Blütenblättern bilden die Stängel auf dem hölzernen Sargdeckel einen Wirrwarr von Farben. »Die roten habe ich gepflückt, nicht wahr, Mama?«, sagt Layla mit ausgestrecktem Zeigefinger.

*

Ich kann mich genau an die Stelle erinnern, an der sie diese Klatschmohnblüte gefunden hatte, und daran, wie sie immer wieder vor uns her hüpfte, um die schönsten Blumen als Erste zu entdecken. Von der Böschung aus, an der diese Blume zwischen den Grashalmen am Rande des Spazierwegs wuchs, sah ich bergan die beiden robusten Türme von Schloss Wehrburg in den bewölkten Himmel ragen. Die Blumen, die jetzt dort blühten, hatten an dieser Stelle auch schon vor hundert Jahren geblüht. Das war der Ort, an dem meine Urgroßeltern am glücklichsten gewesen waren. »Die Aussicht, die Luft, alles ist hier einfach himmlisch«, schrieb meine Urgroßmutter Hertha 1917 ihren Eltern in Frankfurt. Sie hatte die Postkarte mit »HerthÁrpád« unterzeichnet, indem sie die Vornamen der Jungverliebten miteinander verband. Zusammen mit Árpád, ihren beiden kleinen Kindern Margit und Harald – meine Großmutter und ihre jüngste Schwester Heidi waren 1917 noch nicht geboren – und ein paar Bediensteten verbrachte sie den Sommer auf dem Schloss.

»Hier« war jedoch auch der Ort, an dem sich eine tiefschwarze Wolke voller Unheil über der Familie und ihren Nachfahren zusammengeballt hatte. Schloss Wehrburg war Geschichte, das war einmal, aber in Prissian leben noch immer einige steinalte Menschen, die mehr über die mysteriöse Geschichte des Schlosses wissen, als sie mir erzählen wollten. »Sie nehmen dieses Gespräch doch nicht etwa auf?«, hatte Rudolf Linger, ein alter Prissianer, mich gefragt. »Sonst werde ich noch abgeholt. Ich habe ohnehin schon zu viel gesagt.«

»O je, o je, nicht aufschreiben, was ich gesagt habe«, hatte die hochbetagte Maria Holzner-Rungger, Schwiegertochter eines der damaligen Pächter der Ländereien rund um das Schloss, am selben Nachmittag ausgerufen. Ich konnte ihnen einfach nicht begreiflich machen, dass es mir in erster Linie gar nicht um die Enteignung und die gestohlenen Gegenstände aus Schloss Wehrburg ging, die heute ohne Zweifel noch immer hier und da in prissianischen Häusern an Wänden, auf Tischen oder in Geschirrschränken zur Schau gestellt werden. Ich war in Prissian, um etwas über die Eperjesys zu erfahren – den Baron, die Baronin und ihre beiden Kinder, Árpád und seine jüngere Schwester Ilona. Ich wollte wissen, wie sich ihr Leben gestaltet hatte, und mehr über das Schicksal ihrer Nachfahren – zu denen auch ich gehöre – in Erfahrung bringen.

*

Die Szene an Árpáds neuem Grab entwickelt sich genau so, wie ich mir das vorgestellt habe.

Die Mädchen verteilen die restlichen Blumen auf dem Sarg. Die Lilien sind noch im Knospenstadium, Tibas schwarzer Geigenkoffer steht geöffnet auf dem Boden, und in dieser friedlichen Stille frage ich mich, ob ich das Richtige getan habe. Hätte ich Árpád nicht einfach dort liegen lassen sollen, wo er gelegen hat? Ich maße mir einfach so das Recht an, ihn umzubetten, weil ich der Meinung bin, meinen Urgroßvater damit zu ehren – doch was hätte er selbst davon gehalten?

»Die Flasche«, sagt Tiba. Sie liebt Rituale. Ich öffne die kleine Glasflasche mit dem Weihwasser, die ich während unserer Entdeckungsreise zu Schloss Wehrburg für einen Euro aus der Dorfkirche des Nachbardorfs Tesimo mitgenommen habe. Anschließend träufle ich ein paar Tropfen, die langsam aus dem engen Hals der Flasche quellen, auf die Blätter auf dem Sarg und reiche sie danach Tiba. Sie nimmt ihre Aufgabe sehr ernst und weiht die frischen weißen Lilien mit dem heiligen italienisch-österreichischen Wasser.

»Und jetzt?« Mit hochgezogenen Augenbrauen dreht sie sich zu mir um. »Du kannst das Fläschchen ruhig zwischen die Blumen legen«, sage ich. Sie stöpselt die Flasche wieder zu und legt sie flach zwischen die Lilien.

Noa ist in einiger Entfernung stehengeblieben. Sie hält ein selbstverfasstes Gedicht für ihren Ururgroßvater in den Händen. Zwölf ist sie jetzt, aber es macht ihr nicht das Geringste aus, ihren Text laut vorzutragen.

»Bist du so weit, Noa?«, fragt François unsere älteste Tochter. Sie macht ein paar Schritte auf den Sarg zu und fängt mit ihrem Vortrag an. »Verbundenheit«, deklamiert sie den Titel des Gedichts. Sie lässt sich Zeit, wie ich ihr es am Abend zuvor empfohlen habe. Das darf man nicht herunterleiern. Wir machen das nur ein einziges Mal.

Tibas Geigenspiel verbreitet Melancholie. Layla hält das Notenblatt für ihre Schwester in die Höhe. Meine drei Töchter beteiligen sich an dem Ritual, nach dem ich mich gesehnt habe, seit ich im letzten Jahr Árpáds Briefe und danach sein Grab gefunden hatte. Sie fragen sich nicht einmal, aus welchem Grund sie hier sind und das tun. Sie spüren, wie wichtig es mir ist, dass wir das zusammen tun. Die verstummten Geigenklänge scheinen zwischen den mächtigen Bäumen des Friedhofs nachzuhallen. Ich denke an meine Großmutter Elfi, an alles, was ich über meine Familie zu wissen glaubte. Vor allem wird mir bewusst, dass es so vieles gibt, das ich offensichtlich noch nicht weiß. Irgendwo dort, in einer Vergangenheit, aus der ein zu Papier gebrachtes Stillleben wurde, bei dem die Tusche jedoch noch nicht getrocknet zu sein scheint, liegt eine vergessene Welt, die ich entdecken will – die ich wiederfinden muss. Eine augenscheinlich sorglose Umgebung voller Pracht und Prunk, mit Kutschen, luxuriösen königlichen Festen und Mahlzeiten im Überfluss, eingenommen an Tischen, die mit Silber gedeckt sind. Diese Umgebung hatte sich durch eine Reihe von Kriegen und durch die Launen des Schicksals in eine Welt verwandelt, die von Verlust, Erniedrigung, Armut und erbarmungsloser Einsamkeit geprägt war.

Am Fußende dieses Grabes, des Grabes von Árpád Eperjesy, lese ich mit lauter Stimme meinen Text vor, einen Ausschnitt aus dem Brief an Árpád. Das Ritual für meinen vergessenen Vorfahren, den ich so gerne gekannt hätte, ist in Wahrheit ein Ritual für mich – der Versuch, mit dem Ganzen abzuschließen.

*

Nie hätte ich gedacht, dass mir meine Großmutter Elfi etwas verheimlichen würde. Das merkte ich erst, als sie nicht mehr da war.

»Wenn du noch Fragen hast, musst du sie mir jetzt stellen«, sagte sie 2010, ein Jahr vor ihrem Tod. Ich hatte sie in ihrer Seniorenwohnung in der Wohnanlage »Blätterkrone« im grauen Zeist besucht. Wenn ich am Wochenende zu ihr fuhr, sah ich auf den beiden Bänken, die an dem letzten Kreisverkehr vor Elfis Haus standen, fast immer eine Gruppe müßig herumsitzender Senioren, die nichts Besseres zu tun hatten, als die Abgase der vorbeifahrenden Fahrzeuge einzuatmen. Mit einem oder zwei Behindertenfahrzeugen blockierten sie den Bürgersteig. Selbst im Hochsommer trugen sie noch dunkelblaue oder -graue Jacken. Bisweilen hob einer seinen Spazierstock, um einen Bekannten zu grüßen, der gerade herbeigeschlurft kam.

Die Bäume, die den langen Zugangsweg zu Elfis Apartment säumten, kamen mir genauso rheumatisch verknotet und krumm vor wie die dahintrottenden Männer und Frauen, denen ich beim Fahrstuhl den Vortritt ließ. Um mir zu beweisen, dass ich noch ein langes Leben vor mir hatte, spurtete ich lieber die Betontreppe hinauf, um schneller als der Fahrstuhl im zweiten Stockwerk anzukommen, und ging dann den Gang bis zu Nr. 61 hinunter.

Elfi saß da, wo sie immer saß, in einer Ecke des Zimmers, an dem Fenster, das auf den Parkplatz und den hohen Baum mit dem großen, leeren Vogelnest hinausging. Obwohl sie noch immer breite Hüften hatte und ihr Bauch und Busen sich schon längst in eine schlaffe und formlose Masse verwandelt hatten – »Widerlich bin ich, widerlich« –, schien sie immer tiefer im Sessel zu versinken. Eine fragile und krumme alte Frau. Niemand konnte ihr mehr ansehen, wie schön und blühend sie als Mädchen gewesen war, wie gepflegt sie als junge Frau mit ihren halblangen, gewellten braunen Haaren und dem leicht spöttischen Blick ausgesehen hatte. Ihre zarten Gesichtszüge verbargen sich nun hinter alter Haut und unter einem Schleier des Kummers, der sich in ihr Gesicht eingegraben hatte. Manchmal erkannte ich in ihren staunend gewölbten Augenbrauen und den zu einem spontanen Lachen hochgezogenen Mundwinkeln – der rechte etwas höher geschürzt als der linke – das Glück, das sie auf den vergilbten Fotos aus ihrer Jugend ausgestrahlt hatte. Trotz ihres unerbittlichen Urteils über ihren plumpen Leib machte ihr die Vergänglichkeit weiter nichts aus. Sie akzeptierte das Unumgängliche mit einer Leichtigkeit, die ich nicht für gespielt hielt.

»Jetzt bin ich noch da, aber man weiß ja nie, wann …« Mit dem Kopf machte sie eine Bewegung in Richtung Zimmerdecke, oder was sich darüber befinden mochte.

»Du hast mir doch alles erzählt, oder nicht?«, fragte ich. »Außerdem hast du alles ganz sorgfältig dokumentiert, daran könnte sich mancher ein Beispiel nehmen.«

»Es war wirklich viel Arbeit, wie du weißt. Aber ich hatte ja auch jahrelang Zeit.« Ich konnte sie atmen hören. Kurz und hoch, mit einem leichten Pfeifen, das ihr bei jedem Atemzug entfuhr. Ihr Mund war halb geöffnet. In ein aufsteigendes Husten hinein fuhr sie fort: »Vielleicht gibt es ja noch etwas, das du wissen willst.« Fast verschluckte sie sich. Das passierte immer häufiger.

»Ganz ruhig, Amma. Huste erst mal zu Ende. Du kannst doch nicht gleichzeitig husten und reden. Sonst erstickst du mir noch.«

Sie wandte den Blick ab. Ich wusste, was sie dachte: Wieso meinst du in deiner Anmaßung immer, dass du alles besser weißt und mich bemuttern musst? Aber sie hielt sich zurück, damit nur ja kein Streit ausbrach. Streit war ihr zuwider. In ihrem Leben hatte es genug Zank und Streit gegeben.

Mir tat mein überheblicher Ton schon wieder leid, und dann wurde mir klar, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis meine Großmutter Elfi nicht mehr da wäre. Sie würde zu Erinnerungsfetzen verblassen, die sich in Fotos und Briefen manifestierten, die sie mir in den letzten Jahren geschrieben hatte. Und ich versuchte währenddessen, eine neue Säule zu bauen. Eine tief verankerte Säule für meine Kinder, stärker und unbeugsamer, als meine Oma es für mich gewesen war. Das bildete ich mir jedenfalls ein.

Eine Säule. Vorläufig war das eine lächerliche Vorstellung. Wie sollte gerade ich, ewig unsicher, voller Unruhe nach etwas suchend, das ich nicht genau benennen konnte – meine Wurzeln? meinen Lebensweg? meine Identität? –, je eine Stütze für meine Kinder sein? Meinen eigenen Eltern war es nicht gelungen, das für mich zu sein, auch wenn sie auf ihre eigene Art ihr Bestes gegeben hatten.

In der Familie, in der ich aufwuchs, wurde nicht miteinander gesprochen. Nie hatten wir über irgendetwas geredet. Meine Schwester nicht, mein Vater nicht, meine Mutter nicht. Meine Eltern redeten auch nicht miteinander. Sie waren sich zufällig begegnet. Mein Vater hatte meine Mutter im Garten ihrer Eltern gesehen, wo sie leise vor sich hin weinte, während er im Nachbargarten bei irgendeiner Freundin saß; anschließend hatte Vater den ungestümen Versuch unternommen, Mutter zu trösten. Das hatte ich mir jedenfalls irgendwann so ausgemalt. »Weißt du eigentlich, warum deine Mutter und ich geheiratet haben?«, fragte er mich bei einem der wenigen Male, als wir kurz vor seinem Lebensende mehr oder weniger entspannt einen kleinen Spaziergang machten. »Ja, natürlich weiß ich das. Sie war mit mir schwanger«, erwiderte ich.

»Oh, hast du das schon erraten?« Er schaute ein wenig einfältig aus der Wäsche. Mein hochbetagter Vater, über ein halbes Jahrhundert älter als ich, war deutlich überrascht, bei seiner Tochter auf so viel menschliche Einsicht zu stoßen. Seine Naivität rief ein gewisses Mitleid in mir hervor. Mein Vater war eine Generation älter als meine Mutter und vier Jahre älter als seine Schwiegermutter Elfi. Sie waren nie miteinander zurechtgekommen. Weder meine Mutter noch Elfi hatten seinen Wutanfällen etwas entgegenzusetzen. Elfi ergriff die Flucht vor ihnen. Meine Mutter schwieg und ordnete sich ihm unter. Deswegen verachtete ich sie und hätte diese Unterwürfigkeit, die kennzeichnend für ihr Wesen war, am liebsten aus ihr herausgeprügelt, allein schon, weil sie sich bis zu einem gewissen Grad auch bei mir eingeschlichen hatte. Meine Mutter konnte ich nicht mehr verändern, bei mir selbst bestand vielleicht noch eine Chance.

Elfis Mann Jan, mein Großvater, machte auch nie den Mund auf. Wie oft habe ich mich schon gefragt, ob ich tatsächlich diesem seltsamen Nest entstamme.

Erst seit ich Árpáds Briefe kenne und zu schreiben angefangen habe, gelingt es mir allmählich besser, achselzuckend hinzunehmen, dass dem wohl wirklich so war.

*

Die Nicht-Kommunikation in unserer Familie führte wahrscheinlich dazu, dass ich mich an den einzigen Erwachsenen klammerte, mit dem ich mich verwandt fühlte – Elfi. Unsere Verbundenheit beruhte auf Gesten, meistens der Ohnmacht, oder auf Blicken, meistens des Einvernehmens. Nicht meinen Eltern, sondern Elfi hatte ich die wichtigsten Werte im Leben zu verdanken. Solange ich denken konnte, gab es eine unausgesprochene geistige Verbindung zwischen uns. Wir verstanden einander, uns reichte ein Blick. In den ersten fünfzehn Jahren meines Lebens war sie mir nahe gewesen, und seit ich sechsundzwanzig geworden war, war sie es wieder. Elf Jahre hatten wir uns weder gesehen noch gesprochen, da sie nach dem Tod ihres Ehemanns Jan plötzlich Reißaus genommen hatte. Damals war sie sechsundsechzig Jahre alt. Eines schönen Tages war ihre Wohnung in Den Haag leer gewesen. Niemand wusste, wo sie steckte. In diesen Jahren verschwand ihre Existenz allmählich aus meinem Leben. Dass es Elfi überhaupt noch gab, kam einzig und allein in ihrem Schweigen zum Ausdruck. »Eine große Schande ist das, dass deine Großmutter sich einfach nicht mehr blicken lässt«, sagte mein Vater, vor Wut schnaubend. Meine Mutter schwieg. Sogar jetzt, da ihre Mutter den Kontakt zu unserer Familie abgebrochen hatte, schwieg sie. Die Spuren des weitergegebenen Schicksals hatten sich mit Hilfe unentrinnbarer, weit verzweigter Tentakel auch schon tief in ihrem Innern festgesetzt. Sie manifestierten sich in beklemmendem Stillschweigen, undurchdringlichen Blicken, einem verkniffenen Mund und der unüberbrückbaren Kluft zwischen uns.

Elf Jahre nach Elfis Verschwinden, 1995, nahm ihr Anwalt Kontakt zu mir auf. Ich befand mich zu diesem Zeitpunkt als eine der Beklagten meiner Familie in einem Gerichtssaal, in dem der Richter eine gütliche Einigung zwischen der mittleren Tochter meiner Oma, meiner Tante Gerda, und dem Anwalt meiner Oma herbeizuführen versuchte. Meine Tante wollte ihren Anteil vom Erbe ihres Vaters Jan erstreiten.

»Frau Somburgh«, sagte der Richter zu meiner Tante, »Ihre Frau Mutter lebt noch. Darum haben Sie zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anspruch auf Geld.« Meine Tante drehte sich zu mir um. Sie stand auf und zeigte mit ausgestrecktem Zeigefinger in meine Richtung. »Meine Nichte«, schrie sie, »meine Nichte hat alles Mögliche geerbt, Papas Armbanduhr, Gemälde und noch viel mehr. Sie hat alles, und ich habe nichts.«

Sie machte noch eine Weile so weiter. Verwundert sah ich den Richter an. Ich besaß überhaupt nichts von den Dingen, die meine Tante aufzählte. Überrascht sah der Richter die hysterische Frau vor ihm an und sagte streng: »Frau Somburgh, ich unterbreche die Sitzung, bis Sie sich beruhigt haben.«

Ich traute mich nicht mehr, sie anzuschauen, ihr langes Gesicht, ihre halblangen hellgrauen Haare, aus denen die Locken herausgekämmt waren, und ihren leicht hervortretenden Unterkiefer mitsamt dem Kinn. Es war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich meiner Tante Gerda begegnete. Beim ersten Mal war ich etwa fünf gewesen. »Wie alt bist du?«, hatte ich sie mit der Naivität des Vorschulkindes gefragt, das ich damals gewesen war. Als Antwort stieß sie mich in der Küche meiner Oma mit einem groben Schubser gegen die Anrichte. An den Vorfall kann ich mich selbst nicht mehr erinnern, kenne ihn aber aus Erzählungen. Jahre später, in diesem Gerichtssaal, war ich die faszinierte Zuschauerin in einem schlechten Theaterstück, in dem ich selbst als Statistin mitwirkte. Und meine Oma war noch immer spurlos verschwunden. Auch im Gerichtssaal glänzte sie durch Abwesenheit und ließ sich von ihrem Anwalt vertreten.

Insofern hatte die Sitzung mit einem Sieg für meine Tante geendet, als ihr mit der Zusicherung der Mund gestopft wurde, sie solle einen bestimmten Geldbetrag von Elfi erhalten, die diese Sache damit endgültig aus der Welt schaffen wollte. Ich war noch immer ziemlich verdattert und musste mich erst von dem Schauspiel erholen, als Elfis Anwalt auf mich zukam. »Das kommt auch in den besten Familien vor«, sagte er. Und fuhr im Flüsterton fort: »Sie sollten sich mal mit Ihrer Großmutter in Verbindung setzen.« Energisch schob er seine Brille hoch. Er hatte meinen Eltern, die noch mit unserem Anwalt sprachen, den Rücken zugekehrt und machte sich breit.

»Ja, aber, wo ist sie denn?«, fragte ich leise, erstaunt ob seiner Initiative, mir dies so verschwörerisch mitzuteilen.

»Hier.« Er drückte mir einen Zettel in die Hand. »Das ist ihre Postanschrift.«

*

Dieser Zettel sollte eine neue Phase einläuten – sowohl in meinem Leben als auch im Leben meiner Oma.

»Ich wusste, dass dieser Moment kommen würde, ich wusste, dass du dich irgendwann auf die Suche nach mir machen würdest.« In diesem Ausruf schimmerten sowohl Glück als auch Erleichterung durch. Wir feierten unser Wiedersehen mit Zigaretten und viel süßem Portwein und Rotwein. Die vertrauten Möbel und Ahnengemälde in ihrer Wohnung in Bilthoven, das imponierende Brustbild ihres Großvaters, der gefüllte Bücherschrank, der wohlbekannte Geruch nach Bohnerwachs auf den antiken Möbeln und nach dem alten Perserteppich, nach Kaffee und Gulasch, Staub und Heizungsluft, sowie die Andeutung von Nikotingeruch im Teppich und in den Vorhängen – das alles gab mir das Gefühl, nach Hause zu kommen. Es war, als hätte sich in all den Jahren nichts verändert, bis auf die Tatsache, dass Elfi nun in einem anderen Haus in einer anderen Stadt wohnte und wir beide ein wenig älter geworden waren.

Damals wusste ich es nicht, aber später wurde mir klar, dass sich mir von diesem Augenblick an die unabwendbare Weitergabe eines unentrinnbaren Schicksals von einer Generation an die nächste nach und nach offenbarte. Der Domino-Effekt. Doch als ich diesen für mich so wichtigen Faden wiederaufnahm, erkannte ich das Muster von Schmerz und Kummer noch nicht. Ich sah nur das Positive: Ich gehörte zu dieser Großmutter, und sie gehörte zu mir. Die Linie setzte sich fort. Was dies im Rahmen dieses Zweigs der Familie für mich bedeuten sollte, konnte ich in dem vertrauten Wohnzimmer noch nicht erahnen. Dennoch muss ich in Ansätzen schon etwas gespürt haben, von dem ich jetzt, bei der Niederschrift meiner Erinnerungen, weiß, dass es schon immer da gewesen war, auch schon viel früher, sogar schon, bevor Elfi sang- und klanglos verschwand.

Mein Lebensweg sollte ganz anders werden als das lieblose Dasein, das meine Eltern geführt hatten. Ich wollte mein Leben nicht mit dem verzehrenden Gefühl der Leere und Unruhe beschließen. Ein Lebensinhalt, auf den ich mit Genugtuung zurückblicken konnte, schien mir bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich meine Oma wiederhatte, nicht beschieden zu sein. Mir fehlte es an allem, was meinem Dasein Richtung und Ziel gegeben hätte. Ich hatte die Orientierung verloren und war ständig von einer gewissen Ruhelosigkeit erfasst, die erst seit der Wiedervereinigung mit Elfi etwas in den Hintergrund trat.

Dort, in Elfis Wohnung, musste erst all das Gute in Gestalt der Bilder, Gerüche und Stimmen, die in meiner Kindheit und Jugend gespeichert worden waren, zusammenkommen und zu einem Gefühl der innigen Zusammengehörigkeit verschmelzen. Wir gaben einander das, was wir zum Leben brauchten. Das beklemmende Gefühl verschwand an dem Tag, an dem ich wieder über Elfis Schwelle trat. Es sollte sich auch später immer mal wieder einstellen, dieser Kontakt zu meiner Oma wurde jedoch zu einer Arznei gegen die Verkrampftheit und den Unfrieden, die in mir wüteten. Die Verbundenheit zwischen uns führte dazu, dass ich ihr nach den Jahren der Entfremdung relativ ungeniert Fragen stellen konnte, auch über das, was ich für ihr Trauma hielt. Fragen darüber, wie es zu alldem gekommen war. Die Auseinandersetzungen mit ihrer Tochter Gerda hatten Elfi so verletzt, dass sie sich bis zu ihrem Tod nicht davon erholen sollte. Bis zu ihrem letzten Lebenstag sollte Gerda der Quälgeist ihrer Mutter bleiben, auch wenn sie nach dem Prozess nichts mehr von sich hatte hören lassen. »Sei auf der Hut vor Gerda, wenn ich mal nicht mehr da bin«, sagte Elfi immer wieder. »Sie ist sehr gefährlich. Das ist dir doch klar, oder? Das habe ich dir doch erzählt. Sie hat mich zerstört. Sie darf nicht wissen, wo du wohnst, sonst nutzt sie dich aus. Im Keller liegt noch ein Karton voller Briefe von ihr. Die darfst du nicht wegwerfen. Wer weiß, vielleicht brauchst du sie irgendwann noch mal. Als Beweismaterial.«

»Beweismaterial wofür?«, fragte ich.

»Dass sie mich verwundet hat. Traumatisiert. Der Arzt sagt, es ist psychosomatisch.«

Meine Oma hatte in den elf Jahren ihres freiwilligen Exils als Arznei gegen ihr Herzeleid alle Familiendokumente archiviert. Da war eine ganze Menge zusammengekommen. Wie das alles in ihren Besitz gelangt war, habe ich sie nie gefragt. Sie entstammte einer literarischen Familie mit berühmten Vorfahren. Achim und Bettina von Arnim, das Dichterehepaar der deutschen Romantik, waren Elfis Ururgroßeltern. Auch die Nachfahren der von Arnims waren Schriftsteller gewesen, bis hin zu Elfis Großeltern, den Eperjesys.

»Du brauchst nur aufzuheben, was du für interessant hältst. Wirf den Rest weg. Es ist sehr viel, ich habe Monate gebraucht, um alles zu sortieren.« Dank des letzten Satzes konnte sie sicher sein, dass ich mich nicht unterstehen würde, auch nur irgendetwas davon wegzuwerfen. »Ich werfe nichts weg«, sagte ich beruhigend. »Ich kümmere mich darum, dass die Familiengeschichte erhalten bleibt.«

Trotz unseres Wiedersehens überwog nach wie vor ihr Kummer. Gut fünfzehn Jahre später glaubte ich, die Ursachen dafür zu kennen: das Trauma der psychischen und körperlichen Misshandlung durch ihre eigene Tochter, vor der sie all die Jahre auf der Flucht gewesen war. Ihre zweifelhafte Ehe mit Jan, der nie für sie Partei ergriffen und sich immer schützend vor diese Tochter gestellt hatte. Die Sehnsucht nach ihren Wurzeln, nach Budapest, dem Ungarn der 1920er Jahre, dem Land ihrer glücklichen Jugend. Das Heimweh konnte sie nie überwinden.

Sie war gerade mal sechzehn Jahre alt, als sie sich 1934 mit meinem Opa verlobte. Nach ihrer Hochzeit im Jahre 1938 in Wien hatten Jan und sie sich in den Niederlanden niedergelassen. Das war nicht leicht für sie gewesen, als deutschsprachige junge Frau in einer Zeit, in der der Krieg schon in der Luft lag. Und dann war da ja auch noch eine gewisse Trauer um ihren früh verstorbenen kleinen Bruder Harald und um die Scheidung ihrer Eltern im Jahr 1929, als sie noch ein Kind gewesen war.

Das alles war mir bewusst. Warum sollte ich noch nach einer möglichen anderen, tieferen Schicht ihres Kummers suchen?

Auf ihre Frage, ob es noch etwas gebe, was ich wissen wolle, gab ich Elfi also die folgende Antwort: »Nein, Amma, ich weiß schon alles. Du hast einfach immer alles richtig gemacht.«

Sie nickte. Und ich weiß noch ganz genau, was sie damals sagte: »Ja. Ich habe es dir leicht machen wollen. Als meine Mutter starb und auch als Jan starb, wusste ich nämlich überhaupt nichts. Ich war völlig unvorbereitet. Das Navigationssystem der Seele funktioniert nämlich nicht mehr, trotz der unverzichtbaren Ergebenheit. Ich möchte nicht, dass es demnächst noch offene Fragen gibt und du nicht Bescheid weißt. Also Halleluja, wenn du dann Unterstützung findest.«

*

Wie sich zeigen sollte, hatte ich etwas Wesentliches nicht bemerkt. Als ich das herausfand, war es zu spät.

Elfi hatte sich schon längst damit abgefunden, dass sich das Ende näherte. »Du weißt, was ich anhaben will und wo alles liegt. Und dass du mir ja keine Anzeige aufgibst!« In den zwei letzten Wochen vor ihrem Tod wich ich nicht von ihrer Seite. Und als sie eines Sommerabends im Juli 2011 starb, war ich bei ihr, hielt ihre Hand fest und flüsterte ihr Mut zu, das Leben loszulassen. Mich loszulassen. Ich dachte, das würde es für uns beide erträglicher machen. Erst als ich schwieg, ging sie.

*

Alle ihre Sachen landeten bei mir. Ein Jahr vor ihrem Tod hatte Elfi mir gesagt, dass sie den Notar zu sich nach Hause kommen lassen wolle. Sie hatte lange über alles nachgedacht. Sie hatte ein neues Testament aufsetzen lassen, in dem sie verfügte, dass Gerda enterbt wurde. Mit meiner Zustimmung ließ sie mich als Testamentsvollstreckerin einsetzen.

Mein Mann François und ich brauchten Tage, um ihre Wohnung auszuräumen. Mappen voller Briefe, Mappen voller Zeichnungen, die ich selbst irgendwann einmal glattzubügeln und von entstehenden Schimmelflecken zu reinigen versucht hatte, Schuhschachteln, die zu mehreren in größeren Kartons aufeinandergestapelt waren, ein paar Aktentaschen mit der Korrespondenz der Vorfahren.

In eine dieser Aktentaschen, in die schwarze nämlich, hatte ich nie einen Blick geworfen.

»Hast du diese braunen Hefte schon mal gesehen?«, fragte ich François. Wir saßen in unserem Schlafzimmer, dem einzigen Raum in unserem Haus, in dem es noch ein paar Quadratmeter Platz gab, um Schachteln und Kartons auszupacken und Stapel aufzutürmen. »Sie lagen in der Aktentasche.« Zwei Hefte mit festem Umschlag und einem Etikett, auf dem gerade noch das Wort »Elisabeth« zu erkennen war. Elisabeth, so lautete Elfis offizieller Vorname. Elisabeth Felicitas: Rufname Elfi. Die Tagebücher fielen auf in der Tasche, in der außerdem Unterlagen steckten, die mir unbekannt waren.

»Nein. Diese Tasche habe ich noch nie gesehen, die Hefte auch nicht«, erwiderte er geistesabwesend. »Steht was Interessantes drin?«

»Es sind Tagebücher aus den Jahren 1917 und 1918 – von meiner Urgroßmutter Hertha, Ammas Mutter. Sie hat sie im Schloss und auch in Budapest geschrieben. Sie schreibt über die Zeit, in der Harald und Amma noch Babys waren.« Ich blätterte das alte Heft vorsichtig durch. Herthas ausholende deutsche Schönschrift in anmutiger schwarzer Tinte war noch gut lesbar. Ich war gerührt, dass sie das Gleiche getan hatte wie ich, nachdem meine Töchter geboren worden waren, und was so viele Mütter tun: alles für die Nachfahren festhalten.

Nachdem ich ein paar Seiten behutsam umgeblättert hatte, fand ich ein loses, zusammengefaltetes Blatt Papier mit maschinengeschriebenem Text. Der Brief war von Hertha, sie hatte ihn am 10. Dezember 1929 in Wien geschrieben:

Lieber Árpád, die Ehe, die wir vor fünfzehn Jahren aus gemeinsamem Entschluss und in dem Bewusstsein geschlossen haben, einander glücklich zu machen, ist meiner festen Überzeugung zufolge schon lange nicht mehr, was sie einst gewesen. Ich fühle, dass ich mich von Dir verabschieden muss, obwohl ich weiß, dass Du die Freiheit nicht gewollt hast. Ich lege Dir gar nichts zur Last und werde es auch nicht von anderen dulden. Du hast den besten Willen gehabt, ein guter Gatte zu sein. Wenn auch manches geschah, was uns voneinander entfernte, wenn auch Fehler auftraten, auf die ich stärker reagierte, so will ich heute in Dir nur das sehen, was mir damals lieb und wertvoll gewesen ist. Ich hoffe aufrichtig, Du mögest in Zukunft so glücklich werden, wie wir es hätten sein wollen, es uns aber nicht beschieden war. Es grüßt Dich herzlich

Und hier hatte sie Platz gelassen für ihre Unterschrift.

»Es grüßt Dich herzlich« – sagt man so etwas zu dem Mann, mit dem man vier gemeinsame Kinder hat? »Alles Liebe« wäre ihr natürlich zu viel des Guten gewesen, »In Liebe« auch. »Viele Grüße« wiederum hätte zu schroff geklungen. »Es grüßt Dich herzlich« – sie hatte bestimmt lange über diese Formulierung nachgedacht. Warum hatte sie ihm diese Entscheidung in einem Brief mitgeteilt? War es so einfacher, als es ihm mündlich zu sagen? Oder war er nie da gewesen? War sie allein mit den Kindern, wenn sich ihr Mann zum Arbeiten in Budapest aufhielt? Sie hatte mehrere Kindermädchen, allzu viel hatte sie wahrscheinlich nicht zu tun gehabt.

An meine Urgroßmutter Hertha konnte ich mich recht gut erinnern. Sie lebte in Wien, wir sahen sie also nicht oft. Als ich etwa zehn Jahre alt war, schrieb ich ihr Briefe. Auf Niederländisch. Sie antwortete mir auf Deutsch, und Elfi übersetzte mir alles. In meiner Erinnerung hatte Hertha eine recht hohe, fragile Stimme. Sie erzählte Witze, die ich wegen der fremden Sprache kaum verstand, obwohl ich durchaus etwas Deutsch konnte. Als Kind hatte ich den Klang dieser Sprache oft gehört, wenn meine Oma mit Freunden oder Verwandten telefonierte. Auch Ungarisch konnte ich als Kind aus demselben Grund leicht erkennen, obwohl ich es nie sprechen lernte.

In Elfis Nachlass befanden sich viele Fotos von ihrer Mutter Hertha. Von Árpád viel weniger. Er war ein stattlicher Mann mit zarten Gesichtszügen und einem sympathischen Blick. Ein ungarischer Baron. Gepflegt gekleidet. Auf den wenigen Fotos, die ich finden konnte, schaute er nicht in die Kamera, wirkte leicht verlegen.

»Mein armer Vater«, hatte Elfi einmal kopfschüttelnd zu mir gesagt, als ich ein altes Fotoalbum durchblätterte und auf das Profilporträt eines vom Leben gezeichneten Greises stieß. »Er war so gut wie blind. Die Kommunisten hatten ihn deportiert. Sein Grab befindet sich in Den Haag, auf dem Friedhof Oud Eik en Duinen.«

Herthas Tagebücher legte ich auf meinen Schreibtisch. »Warum weiß ich eigentlich so wenig von Árpád?«, fragte ich mich laut, während ich ein kleines Album aus Pappkarton zur Hand nahm, in dem Fotos des jungen Árpád waren.

»Weil Amma nie von ihm gesprochen hat«, sagte François. »Höchstens damals, im Zusammenhang mit dem Ring.«

Ich dachte an das eine Mal zurück, als sich die Gelegenheit geboten hatte, Elfi ein paar Fragen über ihren Vater zu stellen. Es muss im September oder Oktober 2005 gewesen sein. Ich hatte mich mit der Türklingel angekündigt, mit ihrem Schlüssel aber selbst in die Wohnung gelassen. Sie rief nicht, wie sie es sonst immer tat: »Hallo!«, mit einer starken Betonung auf dem »a«. Ihr Sessel am Fenster, in dem sie meistens saß und mit dem Kopfhörer auf den Ohren einen deutschen Fernsehsender anschaute, war leer. Nikotingeruch hing in der Luft – an sich ein Lebenszeichen. Wenn sie also hingefallen war und auf dem Boden liegen sollte, konnte es erst vor kurzem passiert sein. Leicht beunruhigt ging ich durch den Flur ins Zimmer. »Hallo Amma«, rief ich. Im benachbarten Schlafzimmer war ein Poltern zu hören.

»Bist du das, Olga?« Elfi richtete sich stöhnend aus ihrer gebückten Haltung auf. Sie hielt sich an den Einlagebrettern des geöffneten Kleiderschranks fest, um ihr Gleichgewicht wiederzugewinnen. Ihr Kopf war rot angelaufen, und vor lauter Anstrengung war sie ganz verschwitzt.

»Amma, was machst du denn da? Hast du das Klingeln nicht gehört?« Ich ließ meine Jacke und die Tasche mit den Einkäufen fallen und küsste sie zur Begrüßung. Sie sah mich betreten an.

»Du bist ganz kalt. Ist es draußen so frisch? Wo sind die Kleinen?«

»Die Mädchen sind zu Hause geblieben. Wo ist dein Rollator?«

»Ich hab die ganze Zeit gesucht, aber jetzt hab ich es gefunden«, sagte sie erschöpft. Ich verstand nicht, was sie meinte.

»Du musst etwas für mich herausfinden.« Sie sagte es mit großer Bestimmtheit. Sie hielt mir ein kleines, viereckiges Etui hin. Offensichtlich hatte sie es gerade aus dem Schmuckkästchen aus Ebenholz gezogen, das ganz unten in ihrem Kleiderschrank unter einem Stapel Strumpfhosen versteckt gewesen war. Durch die transparente Oberseite hindurch konnte ich sehen, was darin lag.

»Ich möchte diesen Ring meinem Halbbruder geben. Kannst du mit deinem Computer herausfinden, wo er wohnt? Margit und ich wollen, dass unser jüngerer Bruder den Familienring bekommt.«

»Halbbruder? Wie meinst du das, Halbbruder?« Erstaunt sah ich zwischen dem mir unbekannten Siegelring und meiner Oma hin und her. Es war ein eindrucksvoller Goldring mit einem eingelegten silbernen Siegel. Ich nahm ihn aus dem Etui. Das ovale Siegel wurde auf beiden Seiten von den gespreizten, als Relief gearbeiteten Flügeln zweier Goldengel gehalten, deren untere Hälften in der Rundung des Rings miteinander verschmolzen waren. In das Silber eingraviert befand sich ein Adler, dessen Schwingen ausgebreitet waren. Darüber schwebte eine siebenperlige Rangkrone – die Krone eines Barons. Das war das Familienwappen der Eperjesys, wie der Familienname von Elfis Vater Árpád lautete.

»Péter. Vielleicht schaffst du es, ihn ausfindig zu machen. Hast du Milch mitgebracht?«

Nicht viel später zündete sie sich eine Zigarette an. Wir hatten uns hingesetzt, sie in ihren Sessel am Fenster, ich auf meinen Stuhl neben ihrem Sekretär. Ich nippte am Tee. Schweigend beobachtete ich, ob sich der Rauch der Zigarette und der heiße Dampf aus meiner Tasse irgendwo träfen. Dabei überlegte ich mir eine sinnvolle Frage. Der Ring lag vor mir auf dem Tisch, zwischen der noch ungeöffneten, verbeulten Blechdose mit Spekulatius und der Teekanne, die von einer altmodischen, selbst bestickten roten Teehaube mit kleinen Figuren in Volkstrachten warm gehalten wurde.

»Also, Amma … wie war das jetzt genau mit diesem Péter?«

Es folgte ein kurzer Bericht: Árpád hatte lange nach der Scheidung von Hertha noch einmal geheiratet – die dreißig Jahre jüngere Ungarin Julia.

»Als wir in Budapest lebten, war Julia unser Kindermädchen gewesen. Sie kam zu uns in Stellung, als sie zwölf war. Mein Vater hat sie viel später, kurz vor dem Krieg, geheiratet.« Sie schwieg kurz, um an ihrer Zigarette zu ziehen. »Péter ist aus dieser Ehe hervorgegangen, er wurde 1944 geboren.«

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, ob ich überhaupt etwas sagen sollte. In unsere eigenen Gedanken versunken, starrten wir lange auf den Tisch, wo der Strauß aus Gänseblümchen und Butterblumen, die meine Töchter gepflückt hatten, sich bereits über den Rand der schmalen Glasvase – die die Form einer Träne hatte – zu neigen begann. Elfi zupfte an der Notrufkette, die sie um den Hals trug, die sie aber nie zu betätigen wagte.

»Wie war das für dich, auf einmal einen kleinen Bruder zu haben, der vom Alter her dein Sohn hätte sein können?«, unterbrach ich die Stille.

Sie hustete kurz, fasste sich aber gleich wieder.

»Ganz schön spannend.« Der Rauch stieg aus ihren Nasenlöchern in die Höhe. »Na ja, das ist … Willst du eigentlich noch Tee?«

Themenwechsel, ihre übliche Strategie. Ich würde sie später noch mal darauf ansprechen, wie das eigentlich war, die Geschichte mit dem Brüderchen und dieser Julia. Ich versprach ihr, den Namen Péter Eperjesy zu googeln.

»Den Ring behältst du besser hier«, sagte ich. Ich nahm ihn noch einmal vom Tisch und betrachtete ihn andächtig. »Wenn ich Péter finde, sehen wir weiter. Soll ich ihn wieder in das Etui legen? Bei den Pflegerinnen weiß man ja nie.«

*

Wenn ich heute daran zurückdenke, verstehe ich nicht, warum ich damals nicht nachgebohrt habe. Selbstverständlich habe ich mich auf die Suche nach Péter gemacht. Einmal glaubte ich, ihn gefunden zu haben. Er war es aber nicht. Der Name Eperjesy war in den Niederlanden ziemlich selten, doch der Mann, von dem ich dachte, er wäre der Halbbruder meiner Oma, war nicht mit uns verwandt. Elfi fand es zwar schade, schien sich aber schnell damit abzufinden. Péter wurde nicht mehr erwähnt. Er wohnte bestimmt irgendwo in Ungarn. Ich hatte mein Bestes gegeben und dachte von nun an nicht mehr an Péter. Dass mein Urgroßvater im hohen Alter noch einmal geheiratet und ein Kind bekommen hatte – ach, mehr als ein pikantes Detail war das auch nicht gerade. Ich war selbst Kind eines alten Vaters und einer jungen Mutter.

Der Ring verschwand wieder in dem Schmuckkästchen aus Ebenholz unten in Elfis Kleiderschrank.

Und jetzt, fünf Jahre später, lag er irgendwo eingelagert auf unserem Gerümpelboden.

»Ich hätte damals nachbohren müssen«, sagte ich zu François, starrte die Aktentasche an und dachte an den Ring, an Árpád und an Péter. Péter müsste schon knapp siebzig sein.

*

»Können Sie für mich nachsehen, ob mein Urgroßvater Eperjesy auf Ihrem Friedhof liegt? Der Anfangsbuchstabe seines Vornamens ist ein A.« Ich buchstabierte den Namen. Mit dem Telefon am Ohr ging ich den Stapel mit Kartons entlang, die François und ich auf dem Dachboden abgestellt hatten.

»Tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen, aber ein A. Eperjesy liegt hier nicht«, sagte die Mitarbeiterin des Friedhofs Oud Eik en Duinen. Sie sprach den Namen auf Niederländisch aus – Eéperjéésy – und nicht wie im Ungarischen: Eppérjeschi.

»Nicht?«

»Nein. Dafür aber zwei andere Personen mit diesem Namen.«

Ich musste mich hinsetzen. »Haben sie zufälligerweise die Anfangsbuchstaben P und J?«

»Ja, genau.«

»Péter und Julia?«

»Stimmt.«

Péter war also tot, deswegen hatte ich ihn damals nicht finden können. Und Julia war auch tot. Beide 1997 gestorben, so die Stimme am anderen Ende der Leitung. Erst Péter, dann seine Mutter. Sie hatten in den Niederlanden gelebt. Hatte Elfi das wirklich nicht gewusst? Wieso in den Niederlanden, wenn es doch Ungarn waren? Und wo war Árpád?

»Aber ihre Gräber wurden erst vor ein paar Wochen eingeebnet. Nach so vielen Jahren muss für andere Gräber wieder Platz gemacht werden. Sie lagen im Bereich der Armengräber, wo die Toten liegen, die im Auftrag der Kommune begraben werden. Das ist dann der Fall, wenn keine Familienangehörigen ausfindig gemacht werden können, die entscheidungsberechtigt und zahlungspflichtig sind.«

Keine Familienangehörigen? Hatte es denn überhaupt keinen Kontakt zu Elfi gegeben?

»Ein Árpád Eperjesy liegt also nicht hier?«, fragte ich. »Meine Großmutter hat mir erzählt, dass er auf Oud Eik en Duinen liege.«

»Nein, er liegt hier wirklich nicht. Ihr Urgroßvater könnte möglicherweise auf dem neuen Friedhof, Nieuw Eik en Duinen, liegen. Der befindet sich gegenüber. Die beiden werden häufiger miteinander verwechselt.«

Ich dachte wieder an den Ring. Ich musste eine Weile suchen, bis ich das Ebenholzkästchen gefunden hatte. Auf einem gelben Post-it hatte Elfi notiert, von wem die Gegenstände in dem Schmuckkästchen stammten. Daneben hatte sie mit zittriger Hand die jeweiligen Gegenstände gezeichnet. Ein in Gold eingelegter steinerner »Talisman von Oma Armgard«, eine Jadekette »von Mama«, ein leeres Samtetui, in dem zwar nichts lag, an das ich mich aber erinnern konnte, weil es irgendwann einmal eine Brosche mit einem Kinderzahn von Árpád enthalten hatte. Und das kleine Etui mit dem Eperjesy-Ring. Diesem hatte Elfi keine Erläuterung oder Skizze beigefügt.

Zum zweiten Mal in meinem Leben nahm ich den Ring aus dem Etui, diesmal, um ihn mir über den Finger zu schieben. Er passte genau. Andächtig musterte ich das Wappen noch einmal. Ich streckte die Hand aus und spreizte die Finger. Ein Gefühl der Leere überkam mich, als hätte ich urplötzlich Hunger bekommen. Dieser Ring gehörte nicht an meine Hand. Meine Hand, klein wie eine Kinderhand, mit den schmalen Fingern und den abgekauten Fingernägeln, seltsam verziert mit diesem Schmuckstück aus längst vergangenen Zeiten. Der Ring konnte durchaus einem schon etwas älteren Kind gehört haben. Vielleicht Elfis früh verstorbenen Bruder Harald. Ich ballte meine beringte Hand entschlossen zur Faust und wollte schon nach unten gehen, um die Neuigkeit über Péter zu verdauen, als mein Blick auf den überquellenden Karton an der Treppe fiel. Nach dem Telefongespräch mit der Dame vom Friedhof verspürte ich das Bedürfnis, Elfis Unterlagen noch einmal durchzusehen. Mit dem Fuß zog ich den Karton zu mir herüber. Das dumpfe Schaben des Kartons auf dem kahlen Beton erinnerte mich daran, dass wir hier schon lange einen Bodenbelag verlegen wollten. Ich nahm die hellbraune Brieftasche, die Elfi immer in ihrer Handtasche gehabt hatte. Nach ihrem Tod hatte ich als Erstes deren Inhalt auf unserem Küchentisch ausgebreitet. Die Brieftasche mit den Fotos hatte ich damals auch durchgesehen und mit dem anderen Krimskrams in den Karton gesteckt. Dazu gehörten ein Kamm, eine Versichertenkarte, ein Adressbuch, Passfotos von mir und meiner Schwester im Kindergartenalter und ein Schmierzettel, auf dem in ihrer zittrigen Handschrift stand: »Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.«

Ein Foto fiel aus der Brieftasche heraus und landete mit der Rückseite nach oben vor meinen Füßen auf dem Boden. Ich hob es auf und drehte es um. Ein kleiner Junge in einem weißen Totenhemd war auf einem mit glänzenden weißen Fliesen bedeckten Podest aufgebahrt; die Fliesen glichen denen in einer alten Metzgerei, das Podest sah wie eine Schlachtbank aus. Um den toten Jungen herum lagen Feldblumen. Unter seinen Augen befanden sich dunkle Flecken, sein Mund mit dem leichten Überbiss war ein wenig geöffnet. Ich konnte mir seinen letzten Atemzug gleichsam hinzudenken. Auf der Rückseite stand: »Harald, 1929 gestorben an Diphtherie.«

Elfi hatte ihren älteren Bruder Harald ihr ganzes Leben lang in ihrer schmuddeligen Handtasche mit sich herumgetragen. 1929 – dasselbe Jahr, in dem sich auch ihre Eltern scheiden ließen. Hatte Haralds Tod Hertha und Árpád auseinandergetrieben? Hatten sie sich gegenseitig die Schuld an seinem Tod gegeben? Und warum trug Elfi Harald lebenslang mit sich herum, während sie ihren Halbbruder Péter völlig vergessen zu haben schien? Ich kannte dieses Foto nicht. Aber hatte ich diese Brieftasche nicht schon durchsucht? Ich schaute noch mal gründlich nach. Es musste in einem besonderen Einschubfach gesteckt haben. Wie war es möglich, dass genau dieses Foto herausgefallen war? Vielleicht hatte ich noch mehr übersehen? Ich setzte mich auf die oberste Treppenstufe und wühlte weiter im Karton herum, bis mein Blick auf eine Zigarrenkiste fiel, auf der Margit stand. Die Kiste enthielt Unterlagen von Elfis ältester Schwester, meiner Großtante Margit, die vor fünf Jahren gestorben war. Ich hatte den Stapel schon fast durchgesehen, als ich ganz unten einen weißen Umschlag entdeckte: Briefe meines Vaters während seiner Deportation durch die Kommunisten, 1951–1955. Elfis Handschrift.

Weißt Du, Margiterl mein, wenn ein Mensch etwas lieb hat, wird es ihm genommen. Sei es eine Wohnung, sei es ein Heim, ein Gut, eine Familie. Und was der Einzelne empfindet, interessiert niemand. Wenn ich jetzt oft abgestumpft erscheine, so ist das nicht Gefühllosigkeit, es ist nur die absolute Unmöglichkeit, die Empfindungen zum Ausdruck zu bringen. Die Meinen und ihr lieben Kinder standet mir immer nah. Ihr wart meine Freude, mein Trost, mein Stolz, mein … alles. Wie lange unsere Verbannung noch dauern wird, ist ganz ungewiss. Vielleicht findet sich doch noch ein Ausweg! Seit zwanzig Jahren habe ich euch nicht mehr gesehen. Im Geiste verfolge ich euer Schicksal immer weiter, fühle mich euch nah. Das seelische Band bleibt bestehen und wirkt auch weiter in der Ewigkeit.

Die Stimme meines Urgroßvaters Árpád. Aus dem Nichts hatte er sich bei mir gemeldet. Am 8. August 1955 hatte Árpád seiner ältesten Tochter aus dem ungarischen Dorf Máriabesnyő diesen Brief geschickt.

Péter. Der Ring. Harald. Und jetzt diese Briefe. Was ich in den vergangenen sechzehn Jahren nicht erkannt hatte, war mir innerhalb einer knappen halben Stunde schmerzhaft klar geworden. Sechzehn Jahre lang – die Zeit, in der ich sie vor ihrem Tod praktisch jedes Wochenende in Bilthoven und später in Zeist besucht hatte – hatte mich Elfi vom Kern der Tragödie ihres Lebens abgelenkt. Bewusst oder unbewusst. Ohne jemals zu lügen. Jahrelang hatte ich es versäumt, meiner Oma die richtigen Fragen zu stellen. Sie waren mir schlicht nicht eingefallen. Ich war einfach nicht im richtigen Augenblick neugierig gewesen. Voller Entsetzen wurde mir bewusst, welche wirklich relevante Frage ich ihr hätte stellen müssen: Amma, was ist zwischen dir und deinem Vater vorgefallen? Erzähl mir von dem Abwesenden in deinem Leben. Amma, erzähl mir von Árpád.

*

Es sind zwanzig Briefe, jeder zweimal exakt mittig gefaltet. Ich kann sie nicht alle auf einmal hintereinander lesen – das nimmt mich viel zu sehr mit. Das dünn karierte Briefpapier ist angegilbt, aber die Federstriche, mal in Blau, mal in Schwarz, sind nicht verblichen. Eine tadellose Handschrift, in dem Stil, den ich auch so in der Grundschule gelernt habe – schräggestellte und aneinandergereihte Buchstaben, ganz regelmäßig genau auf der Linie, mit fester Hand geschrieben, etwas klein geraten, aber ziemlich rund und ohne viel Schnörkel. Die Handschrift von jemandem, der sorgfältig ist und sparsam mit Papier umgeht. Viele Wörter in einer Zeile, der ganze Platz wird genutzt, es gibt kaum einen Rand.